Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Notre dossier, pages 3 à 8

Editorial

En raison de la crise sanitaire qui frappe le monde entier depuis plusieurs mois, la troisième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix qui devait se tenir du 3 au 5 juin 2020 a été reportée aux 1er et 2 octobre.

Rendez-vous annuel ouvert à tous, le Forum mondial Normandie pour la Paix est un véritable laboratoire de réflexion et de médiation sur les thèmes de la paix, de la liberté et des droits de l’Homme. Chaque année, sont accueillis à Caen, dans l’enceinte historique de l’Abbaye aux Dames, plus de 200 intervenants du monde entier et plusieurs milliers de participants dont de nombreux lycéens.

Tout comme les éditions précédentes, la 3e édition du Forum place la jeunesse au premier plan.

Chaque année, la Région Normandie en partenariat avec les autorités académiques déploient de nombreux programmes pédagogiques et temps forts à destination des lycéens normands. Le Forum est l’occasion de restituer ces projets. Parmi eux, figurent la remise du Prix Liberté, qui récompense une personne ou une organisation pour son combat en faveur de la liberté, la restitution des travaux Walk the Global Walk qui valorise les mesures de lutte contre les changements climatiques, la présentation de projets menés par des lycéens en Europe à travers la plateforme eTwinning ou encore la mobilisation de classes sur des actions d'éducation aux médias au cours du Forum.

Et puis, il y a ces élèves de seconde des lycées Guy de Maupassant de Fécamp et François Ier du Havre, qui tout au long de l’année s’exercent au métier de rédacteur aux côtés de leurs professeurs et de journalistes pour vous proposer à la lecture le journal « La Colombe ». Composé d’articles, de témoignages et d’interviews, il permet à chacun des participants d’en savoir plus sur les nombreux sujets d'actualité au coeur du Forum.

Je tiens pour conclure à féliciter chacun des jeunes lycéens impliqués dans ce travail de très grande qualité que je vous invite à découvrir sans plus attendre.

Bonne lecture !

Hervé Morin,

Président de la Région Normandie

Crise sanitaire et JDL

Le Forum mondial Normandie pour la paix qui devait initialement se tenir début juin à l’Abbaye aux Dames de Caen, a été contraint d’être reporté comme tous les grands évènements. Il faudra donc attendre le mois d’octobre pour pouvoir profiter des conférences sur le thème « Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces ». Cette édition du journal des lycées vous propose un avant-goût des thèmes qui seront abordés lors de ce troisième forum.

Malgré le confinement et la fermeture des établissements scolaires, les élèves volontaires du lycée François 1er du Havre et du lycée Maupassant de Fécamp, ont continué de travailler main dans la main pour finaliser la parution du journal. L’esprit du forum s’intègre parfaitement dans le cadre de leur cours de spécialité : histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. C’est donc avec enthousiasme et sérieux qu’ils ont continué le travail à distance lors de cette période troublée.

Camille DUPARC.

Règles strictes pour le dernier adieu

Les mesures de sécurité bouleversent les rites du deuil.

Depuis plusieurs mois le coronavirus fait des ravages dans le monde. Certes la majorité des personnes touchées survivent mais dans certains cas le destin est autre. Trop peu de médias abordent ce sujet : que se passe t-il lorsque l’un de nos proches décède ? "Lorsque la mort du patient est déclarée",explique Fabien, un agent des Pompes Funèbres de Criquetot l'Esneval (76),"le corps est mis dans une housse mortuaire puis directement en cercueil". Les directives concernant les mesures de sécurité à suivre sont changeantes et mal communiquées. Les mesures préconisées sont : une mise en bière immédiate, sans présentation du défunt à la famille, ni soins de conservation sur le corps car il reste contagieux : le travail de deuil est d’autant plus difficile à faire. Les pompes funèbres ne sont pas prioritaires sur la liste d’entreprises nécessitant du matériel de protection. Ils doivent faire ce qu’ils peuvent avec le matériel dont ils disposent.

Mulhouse, en Alsace, est énormément touchée par le coronavirus, les décès ont doublé en seulement un mois. Les informations suivantes ont été recueillies auprès d’un agent des Pompes Funèbres de la région. Il y a une hausse de +90 % des décès liés au Covid-19, les pertes se multiplient dans les EHPAD, les domiciles et les cliniques. Tous les décès de Mulhouse sont considérés comme suspicion de coronavirus. Certaines familles insistantes peuvent se recueillir auprès du défunt mais sous certaines conditions : 3 à 4 minutes et à distance du corps. La situation a pris une telle ampleur que les crématoriums sont fermés au public, les cérémonies et les recueillements sont annulés. Les funérariums sont saturés. Concernant les inhumations, certains cimetières acceptent 12 à 20 membres de la famille, toujours en gardant une limite de distance. Les agents de Pompes Funèbres sur place manquent de tout : combinaisons jetables, masques, gants, gel et lunettes de protections. Prochainement ils seront en rupture de housses mortuaires et de cercueils. Le personnel prend des risques constants, ils sont eux aussi en première ligne face à cette pandémie. Durant les premières semaines d'avril, cette entreprise funéraire traitait un décès toutes les demi-heures.

Lola PIGNOQUE.

La pandémie qui touche le coeur du monde

Toute la planète se mobilise pour combattre le Covid-19.

Le COVID-19, aussi appelé coronavirus, tire ses origines d’un virus venant de la chauve-souris ou bien du pangolin. A ce jour cette information n'est pas entièrement vérifiée. Ce virus originaire de Wuhan, en Chine, a contaminé la plupart des habitants des pays, on parle alors de pandémie mondiale. Mais quelles sont les origines de l'épidémie ? Le premier cas a été détecté vers le mois de novembre 2019 au sein des pays asiatiques. En l’espace de quelques semaines le virus a contaminé l’Italie, l’Espagne et bien d’autres. Cela fait maintenant trois mois que le coronavirus sévit à travers le globe et notre pays n'est pas épargné.

Les premiers cas de Covid-19 furent recensés au mois de janvier suite à l’apparition des symptômes sur trois personnes ayant transité par Wuhan avant de revenir en France après un voyage. Les mesures de sécurité prises par les autorités françaises sont : le respect des « gestes barrières », laisser un mètre de distance entre les individus, rester confiné chez soi, les déplacements superflus sont interdits, vous pouvez faire des achats de première nécessité, pour des raisons de santé, pour motif familial obligatoire... Les établissements scolaires ont été fermés, ce qui oblige donc les élèves à suivre des cours en ligne. Ce travail fastidieux, tant pour les professeurs que pour les élèves, à cause d’un manque de préparation, rajoute un stress supplémentaire en cette période d’examens.

La France n’est pas le seul pays touché par cette pandémie, les autres font face en appliquant aussi certaines mesures de sécurité. La Russie a fermé ses frontières terrestres avec la Chine sur 4 000km, les échanges commerciaux sont suspendus. L’Italie, troisième pays le plus touché, a pris des mesures fortes pour empêcher la propagation : le pays est mis en confinement total, avec toutes sorties interdites. Enfin l’Allemagne semble prête à faire face à l’épidémie au moment où les cas sembleront de plus en plus nombreux : des lits d’hôpitaux sont réservés et il y a une possibilité d’isolement des groupes contaminés. Chaque pays gère cette crise sanitaire avec les moyens qui lui sont accordés. Mais les ressources se font rares, des pénuries de protections sont à déplorer et les informations arrivent au compte-gouttes.

Lola PIGNOQUE,

Maxime SAILLOT,

Océane DESFRENE.

La justice à l'épreuve du terrorisme

Le terrorisme est devenu l'un des enjeux principaux de sécurité pour de nombreux États.

On ne peut pas parler de justice dans la plupart des cas. Souvent les terroristes finalisent leur action par un suicide anéantissant toute possibilité d'arrestation et de procès. Ce fut le cas des kamikazes responsables des attaques de Paris le 13 novembre 2016.

Quand ils ne choisissent pas de se donner la mort, ils prennent volontairement le risque d'être tués par les forces de l'ordre comme à l'attaque du Bataclan à Paris en novembre 2015, avec l'intervention de la brigade anti-criminalité et de la brigade de recherche et d'intervention. La "neutralisation" des terroristes rend impossible toute poursuite judiciaire. Les victimes se voient privées de représentation à un éventuel procès. Cependant, elles peuvent prétendre à une indemnisation pour elles et les familles de tués et blessés, issu d'un fonds d'aide.

Mais, il arrive que les enquêtes aboutissent à l'arrestation de complices ou de personnes directement impliquées dans des commandos terroristes. C'est le cas de Salah Abdeslam, membre du commando des attentats du 13 novembre de Paris et de 20 autres suspects de participation à cet événement s'ils sont jugés coupables. Le procès est prévu pour 2020.

Le Français Mourad Farès, lui, a été condamné, en janvier 2020 à vingt-deux années de prison pour avoir embrigadé de nombreux jeunes partis pour le djihad à dater de 2013 en Syrie.

Un acte terroriste ne peut pas toujours être puni par la justice, mais dans certains cas, des procédures sont entamées, ce qui fait droit aux victimes des attentats et à leur famille.

Agathe BARON-COUDERT,

Avril CHARRAS.

Le piège de la bande sahélo-saharienne

Les Forces françaises esseulées dans un territoire immense.

Dans cette zone partant de la Mauritanie à l'Erythrée en passant par le Soudan, se multiplient les attaques terroristes. Les djihadistes ayant appris de leurs erreurs, ont compris qu'ils ne faisaient pas le poids face à une armée conventionnelle.

Depuis ils ont adopté une nouvelle tactique, en cherchant à créer de l'instabilité. Sachant que les citoyens ont besoin de se sentir soutenus par leur Etat, ces terroristes profitent actuellement du fait que les populations locales ne voient pas les bénéfices de l'aide au développement promise dans le cadre de la lutte anti-terroriste.

Ce qui provoque une frustration et fait le jeu des djihadistes. De ce fait les soldats français ne sont plus assez nombreux pour faire face à leurs assauts. Le rôle de la force française qui maintient 4 500 hommes sur le terrain, un chiffre bien faible compte tenu de l'espace concerné, commence à interpeller l'opinion publique locale au Niger. Le Sahel plonge inexorablement dans un chaos orchestré par les groupes djihadistes, face auquel ni les États locaux, ni l'armée française ne trouvent de réponse.

Peut-être qu'avec un soutien international le G5 Sahel pourrait redevenir acteur, mais aucun signal actuellement n'indique que ce soit en train de se produire.

"Tout le monde sait que l'opération Barkhane n'est pas assez importante pour faire plus qu'éteindre un feu plus gros encore. C'est la pire des justifications pour une guerre, mais la France en est là" estime le politologue Mickael Shurkin.

Léa CHION-VERDIERE.

L'enfance dans l'enfer de la guerre

Face au drame des enfants soldats, des associations se mobilisent.

A 11 ans, Mike Dragon a été recruté, comme 300 000 enfants aujourd'hui, en tant qu'enfant soldat dans différents groupes armés en République Démocratique du Congo. Issu de milieux pauvres et étant majoritairement des garçons, ces enfants sont pour la plupart orphelins, sans éducation et donc facilement influençables. Souvent embrigadés par des gouvernements, des groupes armés ou encore Daech, ces derniers peuvent servir comme esclaves sexuels, espions ou encore domestiques. Mais la majorité est envoyée sur le front en tant que soldats pour servir de chair à canon.

Ces enfants peuvent être amenés à s'engager pour différentes raisons : conditionnement idéologique, besoins matériels, désir de quitter leurs familles ou bien encore la peur.

Cependant certains enfants sont victimes de recrutement forcé. Dans ce cas, on parle d'enrôlement involontaire. Alors, ils sont enlevés, menacés ou drogués afin de créer une dépendance favorisant la soumission. Des gouvernements du monde entier et l' ONU ont tenté de mettre en place certaines mesures mais ces dernières ne sont pas respectées. En effet 75 % des guerres utilisent des enfants, ce qui veut dire qu'un combattant sur dix est un mineur. Pourtant légalement l'âge minimum pour un conflit est de 18 ans. De plus, l'utilisation d'un enfant de moins de 15 ans dans un conflit armé est considérée comme un crime de guerre.

Rescapé

Plusieurs associations militent activement pour sortir ces enfants de ces situations précaires comme l'UNICEF, l'AMAD ou encore le comité internationale de la Croix Rouge. Mike Dragon, par exemple, est parvenu à s'échapper et a par la suite été pris en charge par un programme de réinsertion de l'ONG Vision du Monde. Grâce à eux, ce rescapé est parvenu à avoir accès à une alimentation équilibrée, un traitement médical adapté, une orientation psychosociale, une formation professionnelle ainsi qu'une éducation sur le VIH. Ce programme depuis 1984 est déjà parvenu à sauver des milliers d'enfants enrôlés.

Ninon GOBLED,

Dehbia BEKKOUCHA.

L'UE au défi de la paix et de la sécurité

La Défense est le maillon faible de l'Union européenne mais les lignes bougent.

Il y a une trentaine d'année, le mur de Berlin venait d'être détruit. Une longue et dure période venait de s'achever et depuis lors la paix et la sécurité sont présents en Europe.

Comment assure-t'elle la paix de nos jours ?

La question d'une armée commune.

L'Union européenne a toujours eu envie de mettre fin aux guerres. Malheureusement, par problèmes de logistique et d'argent, il est très difficile de mettre en place une armée européenne pouvant intervenir seule et sur une longue durée dans un combat. La seule armée commune existante est celle de la brigade franco-allemande.

Celle-ci permet une réaction rapide de défense mais ne permet pas d'aller attaquer seul d'autre pays.

L'Union européenne s'est donc tournée vers la diplomatie pour assurer la paix. Cependant, la question d'armée commune fait un grand pas en 2019 avec le traité d'Aix la Chapelle. C'est un traité de coopération et d'intégration entre la France et l'Allemagne, renforçant leurs coopérations militaires. Ce traité est donc un premier pas vers une armée européenne unie et puissante.

Quelles sont les actions

pour maintenir la sécurité ?

La lutte contre le terrorisme.

Pour lutter efficacement contre le terrorisme, l'UE favorise la coopération entre les pays. Elle crée des alliances afin d' augmenter les moyens de recherches.

Elle met aussi en place de nouvelles réglementations comme l'interdiction du port d'arme à feu.

Le développement de la cyber sécurité.

La cybersécurité n'est pas encore un des points forts de l'UE. Elle a donc décidé d'engager de manière permanente une agence spécialisée dans le déjouement de cyber-menaces/attaques.

Afin de développer ses capacités de réactions, l'Europe a aussi créé une alliance de partage d'informations, de découvertes et d'avancées dans ce domaine avec l'OTAN.

L’augmentation des moyens militaires des pays européens.

L'Europe a toujours voulu une sécurité commune. Pour cela elle a mis en place des traités comme celui de Maastricht en 1992. Mais en 2019, son ambition était d'augmenter ses militaires et de développer ses capacités d'interventions. Le Fonds européen de défense (FED) et la Coopération structurée permanente (CSP) ont été créés.

Jade GOMIS,

Eléonore BOQUET-BELLET.

La diplomatie du panda

L'animal emblématique de la Chine rapproche les nations.

Offrir un panda géant est un geste ancestral de la diplomatie chinoise. C'est une façon d'entamer ou d'améliorer de nouvelles relations diplomatiques avec un autre pays. En Chine, le panda géant est un trésor national. Cette espèce endémique est très populaire. Mais cette pratique d'offrir des pandas à d'autres pays est cependant révolue, l'animal étant une espèce menacée. Depuis 1984 les autorités chinoises ne les offrent plus. Elles les louent contre plusieurs milliers d'euros. Cela peut aller d'une durée allant jusqu'à 10 ans pour certains pays comme par exemple pour la France à 15 ans pour la Russie.

"Soft power"

Une quarantaine de pandas sont actuellement prêtés par la Chine dans le monde entier. La diplomatie du panda est un moyen de faire passer un message d'entente politique. Elle contribue également à l’expansion du « soft power » (le pouvoir de convaincre sans la force) chinois. La Chine, qui cherche à s'affirmer comme un leader mondial rassurant, continue de miser sur la « diplomatie du panda ». Cela lui permet d'huiler ses relations diplomatiques et de soigner son image. "Ces animaux sont un des symboles de la Chine, et nous apprécions beaucoup ce geste d’amitié", dit Vladimir Poutine. Donald Trump en dirait-il autant aujourd'hui ?

Flavie BRULIN,

Camille COUCHAUX.

L'Inde aux frontières de la guerre

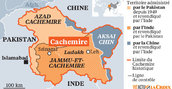

Le Cachemire, terre de convoitise et de conflit, conséquence des partitions coloniales.

Le conflit indo-pakistanais : vieux conflit, toujours réinventé

A la fin de l’Empire des Indes, en 1947, les Britanniques organisent une séparation sur des bases religieuses. Les régions peuplées à majorité de Musulmans forment le Pakistan et celles à majorité hindoue deviennent l’Inde. Mais la principauté du Jammu-et-Cachemire surtout peuplée de Musulmans, est dirigée par un Hindou qui décide de se rattacher à l’Inde. Les deux pays se disputent toujours le territoire 70 ans plus tard, avec au passage trois guerres et des escarmouches fréquentes.

L'ONU intervient, à la demande de l'Inde, pour faire cesser les combats. Après plusieurs mois de conflit, l'organisation internationale réussit à négocier un cessez-le-feu, qui entre en vigueur le 1er janvier 1949.

Le Cachemire est divisé en deux parties : un tiers pour le Pakistan et les deux tiers restants pour l'Inde. Mais aucune frontière « officielle » n'est érigée, la ligne de cessez-le-feu jouant ce rôle. Ainsi, cette issue ne met pas fin aux revendications territoriales sur cette région stratégique, car située entre l’Inde, le Pakistan et la Chine.

La frontière sino-indienne : une situation géopolitique qui sert à des fins de politiques internes chinoises

Depuis les années 60, l’implication chinoise dans la région du Cachemire est croissante : pourquoi la Chine s’investit-elle dans cette région ?

D’abord la Chine a conquis dans les années 60 une des trois parties du Cachemire dont l’administration est contestée : l’Aksaï Chin. Si la Chine accorde tant d’importance à ce territoire, c’est parce qu’il constitue un enjeu important dans sa politique intérieure. Situé à la jonction du Tibet et du Xinjiang, des provinces chinoises sous haute tension, l’Aksaï Chin permet un raccourci de près de 3000 km entre le Tibet est le Xinjiang, d’où son intérêt stratégique. Ensuite, la Chine voit dans le Cachemire une opportunité économique.

L'enjeu des "nouvelles routes de la soie"

Véritables fiertés chinoises, les "nouvelles routes de la soie" se tracent également sur un nouvel axe grâce au Cachemire. Avec un accès au Pakistan, la Chine peut bénéficier d’un débouché sur la mer d’Arabie, ce qui lui évite un détour considérable. Ainsi, la Chine finance des routes allant de Kashgar dans le Xinjiang jusqu’à Islamabad, la capitale pakistanaise.

Le coût de ces infrastructures s’élève à plus de 54 milliards de dollars. Avec près de 410 milliards de dollars dépensés de 2014 à 2018 pour son projet des "nouvelles routes de la soie", il semblerait que la Chine soit prête à relever de nouveaux défis dans une région où se trouvent déjà près de 900 000 soldats indiens.

Léa HOUARD,

Eve LOJOU.

La fratrie spéciale du géant et des liliputiens

La Chine, Taïwan et Hong Kong : quel futur pour la doctrine "un pays, deux systèmes” ?

Deng Xiaoping, chef d’état chinois, prononce cette fameuse formule lors de la rétrocession de Hong Kong en 1997 : « Un Pays, deux systèmes ».

En effet, d’un côté Hong Kong et Taïwan ont un régime capitaliste, de l’autre la Chine continentale a un régime socialiste. Pendant plus de 150 ans Hong Kong est une colonie britannique avant d’être finalement rétrocédée à la Chine en 1997. Elle possède donc un statut spécial, c’est une : Région Administrative Spéciale avec son propre système judiciaire, législatif et exécutif, ainsi que son propre système politique et une économie capitaliste.

Or de nombreuses manifestations ont eu lieu depuis que la Chine a récupéré le territoire, ainsi le mouvement des parapluies qui a débuté en septembre 2014. Ce mouvement crée une réelle fracture entre les pro-Pékin et les pro-démocratie. Le projet de loi voulant extrader les Hongkongais vers Pékin envenime la situation et crée un fossé entre Hongkongais et Chinois.

Taïwan la rebelle

L’île de Taïwan a appartenu au Japon de 1895 à 1945 et a été cédée à la République de Chine (RC) après la défaite du Japon en 1945 jusqu’en 1949, date à laquelle la République Populaire de Chine (RPC) est née. Taïwan possède un drapeau et un hymne propres mais n'a pas le statut d'indépendance qui fait débat dans la population taïwanaise.

L’ONU reconnaît Taïwan comme une province de la RPC alors que Taïwan proclame être une province de la RC qui jouit donc d’un statut à part entière entre volonté d’indépendance par une partie de la population et influence de la Chine. En effet, sa présidente Tsai Ing-Wen membre du Parti Démocrate Progressiste (PDP) a refusé le statut de RAS proposé par la Chine pour régler les conflits les opposant et défend le statu quo entre les deux états souverains.

En 2014, les Taïwanais manifestaient pour protester contre un accord économique avec le continent, dans un mouvement appelé le Mouvement des Tournesols. La Chine n’hésite pas à écarter les partenaires diplomatiques de Taïwan pour l’isoler. Xi Jinping a ainsi annoncé en janvier 2019 qu’il ne renoncerait pas à recourir à la force pour récupérer Taïwan.

Louise RENAUD,

Lola CHARY.

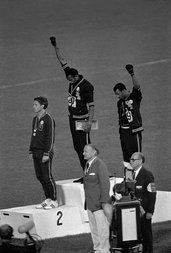

Jeux olympiques et enjeux diplomatiques

Quand la politique met le sport sous haute tension. L'exemple de 1968, à Mexico.

Depuis le camouflet infligé au régime nazi par l'athlète afro-américain Jesse Owens, à Berlin en 1936, l'histoire des Jeux olympiques ne manque pas d'exemples d'interférences entre sport et politique, sport et relations internationales.

En 1968, à Mexico, c'est l'image d'un poing levé qui va entrer dans les mémoires. Les Jeux olympiques s'y déroulent dans un contexte social tendu, particulièrement aux Etats-Unis, malgré l’abolition de la ségrégation raciale quatre ans plus tôt. La discrimination persiste toujours dans certains Etats et de nombreuses émeutes ont lieu à travers le pays pour protester contre elles. Cinq mois plus tôt, le 4 avril 1968, Martin Luther King, meneurs du mouvement pour l’égalité des droits civiques aux Etats-Unis, est assassiné.

Gantés de noir

Lors de la remise des médailles du 200 mètres aux Jeux olympiques de Mexico, Tommie Smith et John Carlos, respectivement premier et troisième à la course, tendent le bras vers le ciel munis d’un gant noir, symbole de la dignité afro-américaine, et ils baissent également la tête vers le sol. Ces actes symboliques sont très forts pour protester contre les injustices raciales.

En pleine Guerre Froide, dans un contexte international tendu, le sport est un enjeu central d'expression de la puissance pour les Etats-Unis et l’URSS. Ce geste, devant plus de 400 millions de téléspectateurs, est désastreux pour l’image américaine à l'échelon international.

L'idée de Peter Norman

Suite à cet acte, les réactions ne se font pas attendre : la foule les hue et les insultes. Dès le lendemain, ils sont exclus du village olympique et bannis à vie des compétitions. Pourtant Tommie Smith est alors le recordman de la discipline. Ce record n'est ensuite battu, aux Jeux olympiques, qu’en 1984.

Malgré ce que peut laisser penser la photo, Peter Norman, athlète australien deuxième à la course, joue un rôle central dans cette scène. En entendant parler de leur idée, Norman va leur proposer de rallier leur cause estimant qu'elle « est aussi celle de l’Australie blanche ». Il porte un badge « l’Olympic project for humain rights », organisation dont le but était de protester contre la ségrégation aux Etats-Unis et en Afrique du Sud.

C’est lui qui propose à Smith et Carlos de se partager une paire de gants. Il n'est pas autant attaqué que ses camarades par la presse et l’opinion publique mais il est tout de même privé des JO de 1972 et exclu de la fédération australienne d’athlétisme.

Simon LEVIEUX-FAUDAIS,

Karim CHELFI.

Les Kurdes plongés dans un avenir flou

Persécuté et tiraillé sur quatre pays, ce peuple est désireux de paix.

Différents peuples ont gouverné les territoires montagneux du plateau iranien et de l'Euphrate. L'un d'entre eux était le peuple kurde qui vivait en paix. Cependant, après la victoire de 1948, les Alliés redessinent les frontières du Moyen Orient. Or, le Kurdistan promis par le traité de Sèvres de 1920 se heurte au refus des nations voisines. Sans propre territoire, les Kurdes sont alors répartis sur 4 pays : la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Ils n'y sont pas intégrés et subissent des persécutions. En Turquie, le kémalisme-idéologie fondatrice de la République turque issue de Mustapha Kemal menace l'identité kurde par le déni de son existence, par l'interdiction de parler leur langue et par les répressions de l'armée turque. En 1978, Abdullah Ocalan décide de fonder le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui souhaite établir l'indépendance kurde, mais, suite au coup d'État de septembre 1978, les membres du parti voulant tous passer à l'action de façon armée sont réprimés.

Les Kurdes ont réussi à obtenir des morceaux de territoires pour en faire leurs propres régions autonomes. Par exemple, depuis la guerre du Golfe (1990-1991) et la chute de Bagdad, l'Irak les a laissés obtenir une partie au nord de son territoire. La Syrie, quant à elle, autorise les Kurdes à avoir leurs propres forces de sécurité, des élections et les laisse gérer leurs écoles et collecter des impôts depuis 2011. Mais le rôle important que jouent les Kurdes actuellement, est leur implication dans le combat contre l'État islamique. Ce sont les Peshmergas qui mènent la lutte armée et ils en paient un lourd tribut : 11 000 morts. Aujourd'hui, si les Occidentaux reconnaissent les Kurdes comme étant des alliés de taille dans la guerre contre l’État islamique, ils ne montrent pas leur gratitude. En décembre 2018, Donald Trump a annoncé qu'il retirait ses troupes de la Syrie, laissant seuls les Kurdes face aux Turcs. Cela a effrayé le peuple kurde, qui craint de perde l'autonomie qu'il a difficilement acquise jusqu'ici.

"Une trahison"

Interrogé sur le site d'information libanais"Daraj", le journaliste Houssam Ismaïl affirme que "le retrait américain restera une marque d'infamie sur la face du président américain Donald Trump. C'est une trahison." De plus, une nouvelle menace turque prend place. Le pays se dit près à lancer une autre offensive contre la milice kurde des "Unités de protection du peuple", ce qui produirait d'importants dégâts. Cependant, il reste un espoir de paix dans les régions autonomes kurdes, où les gouvernements nationaux semblent accepter leurs normes et valeurs.

Charlotte CALLAY,

Jade BOULANGER.

Climat : défi global, réponse locale

Au Maroc, l'écolodge "Atlas Kasbah" ouvre des pistes pour réduire l'empreinte carbone.

Des variations du climat sont normales et sont dues à de nombreux facteurs incontrôlables par l’homme telles que les éruptions volcaniques ou les variations du rayonnement solaire. Cependant, un réchauffement anormal et exponentiel du climat à l’échelle mondiale a été constaté au cours des dernières décennies.

La cause ? L’homme et ses émissions massives de gaz à effet de serre. En effet, les activités humaines ont profondément bousculé le cycle du carbone : en l’espace de 150 ans, la concentration atmosphérique de CO2 a pratiquement été multipliée par 1,5. Conséquence : la surface de la Terre et les océans se réchauffent.

Depuis toujours, la température évolue plus ou moins de 1°C par millénaire, or la communauté scientifique prévoit 2°C de plus d’ici… 2050 ! Une prédiction alarmante qui ne va pas en s’arrangeant. Cette augmentation conduirait à un scénario catastrophe : records de chaleur, épisodes de froid polaire dans les zones tempérées, explosion de la pauvreté, disparition d’une espèce animale sur 6, bouleversement des cultures…

Pour stabiliser le réchauffement planétaire à un niveau acceptable, la solution serait, d’ici à 2050, de réduire les émissions de carbone de 60 %. Un objectif intenable. Même si les pays les plus émetteurs sont les pays riches et développés, la concentration massive de gaz à effet de serre affecte toute la planète, par la circulation des masses d’air. Pays du Nord comme du Sud essayent donc de s’arranger pour trouver des solutions.

Le Maroc se lance dans l'hébergement écologique

Face à cette situation urgente, certains pays mettent en place des projets locaux pour rééquilibrer la balance. Ainsi, on a assisté en 2009 à l’ouverture de l’écolodge « Atlas Kasbah » près de la ville d’Agadir au Maroc. Atlas Kasbah est un hébergement écologique qui promeut le respect de l’environnement et innove pour préserver le climat.

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone de l’établissement, de nombreuses actions ont été mises en place : utilisation d’énergie photovoltaïque (à 80 %), eau chauffée à l’énergie solaire, réduction et recyclage des déchets, préservation de la faune et de la flore, permaculture…

L’investissement de l’écolodge dans la cause de l’environnement a été saluée chapeau bas à de nombreuses reprises : il a notamment obtenu l’écolabel « Clef verte » de la Fondation du Roi Mohamed VI pour l’Environnement ainsi que le Trophée International du Tourisme Responsable « WTM Responsable Tourism Award ».

Et ce n’est pas tout !, Atlas Kasbah s’investit aussi dans la préservation du patrimoine amazigh : il créé de l’emploi pour les populations locales qui viennent faire découvrir leur mode de vie traditionnel aux touristes, notamment pour les femmes n’ayant pas eu accès à l’éducation.

Loraline BIGEON.

Quand l'or bleu fait monter les tensions

Problèmes d'accès à l'eau et de réserves, les inégalités s'intensifient en Asie centrale.

Dans cette région de l‘Asie centrale, le Tadjikistan et le Kirghizistan font partie des pays riches en eau, du fait de leur proximité avec des glaciers. Mais cet or bleu se fait rare ; les réseaux d‘irrigation détériorés de l‘ex-URSS causent une grande perte, comme au Kazakhstan où 1/3 des ressources est perdu.

De plus, les pays en amont font face à un bouleversement écologique majeur : le volume de certains glaciers, notamment le mont Tian, diminue actuellement quatre fois plus vite que la moyenne de ces dernières décennies. Cela provoque des inondations importantes, mais surtout un risque de disparition totale de ces glaciers d‘ici 2050.

Pourtant, l‘eau est essentielle au bon fonctionnement de ces pays ; notamment pour les agriculteurs, qui ont besoin de cette ressource pour assurer l‘approvisionnement des habitants, et vendre leur ressources. Cette insuffisance affecte particulièrement certains pays en manque d‘eau, mais riches en hydrocarbure, tel que le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan.

En effet, depuis la chute de l‘Union soviétique, chaque ex-membre ayant une ressource rare alimente les pays voisins ; par exemple le Tadjikistan apporte l‘eau aux pays en amont.

Les projets

au Tadjikistan

Chaque pays dépendant des ressources de l‘autre, la région est instable.

Le Tadjikistan souhaite construire une centrale hydroélectrique sur le fleuve de Vakhch en raison de son déficit énergétique. Mais l‘Ouzbékistan, alimenté également par le Vakhch, s‘y oppose, par peur pour son agriculture et craignant de lourdes catastrophes naturelles. Depuis, le discours s‘est légèrement apaisé mais la situation reste tendue.

Au Tadjikistan également, le projet de construction d‘une grande centrale "Dashtidjum“, qui serait située à la frontière avec l‘Afghanistan, est critiqué par certains Ouzbeks. Ils estiment que la taille de la centrale est excessive, et qu‘elle devrait revenir à l‘Afghanistan. Les relations entre les pays risquent d‘être difficiles.

Autre problème lié à cet or bleu ; le réservoir d‘Orto-Tokoi, dont la possession devait revenir au Kirghizstan depuis 1991, mais appartenait encore à l‘Ouzbékistan jusqu‘en 2017. Même si la situation a évolué, le sujet reste complexe pour chacun des pays. Une guerre menace l‘Asie Centrale…

Les réels problèmes écologiques sont de plus en plus nombreux. Si l'activité humaine est responsable à 69 % de la fonte des glaces sur la période 1991-2010, ces chiffres risquent d‘augmenter durant les prochaines décennies. L‘Homme sera sûrement amené à changer son mode de vie pour éviter de tels conflits.

Amandine JERRAM.