Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Saint-Joseph : un lycée qui s'engage !

| N° 42 - Janvier 2020 | www.lycee-saintjoseph-lamballe.net |

Thomas Hercouët, community manager

Ancien élève du lycée, Thomas a obtenu son bac S en 2005.

Gardez-vous des souvenirs

du lycée ?

Oui, quelques événements marquants comme des accidents de matériel en chimie : j'avais laissé tomber un ballon trop chaud ! La plupart de mes souvenirs sont aussi liés à la vie sociale au lycée. Nous étions la première génération pour qui Internet commençait à être important et à prolonger la vie du lycée en dehors des murs. Etre lycéen avec Internet avant Facebook, Instagram et Snapchat, c'était extraordinaire. On dealait des CD gravés et des MP3 (parce que Spotify et YouTube n'existaient pas !). Internet, c'était un far-west qui influençait directement nos relations au lycée. C'était fou !

Vous souvenez-vous de certains professeurs ?

Malheureusement très peu car j'ai fait des études longues avec de nombreux professeurs et j'ai une mémoire peu performante. Mais je me souviens de M. Besnier, mon professeur de latin ! Beaucoup de bons souvenirs parce que traduire des textes et la grammaire, certes, j'ai détesté, mais découvrir la culture, les us et coutumes de l'époque et les dynamiques de la Rome antique, c'était passionnant.

Quelles études avez-vous suivies ?

J'ai fait deux ans de prépa Lettres à Brest. Ensuite je suis entré en troisième année de licence de géographie à l'université de Rennes 2. J'ai poursuivi en Master 1 "Espaces et société", puis en Master spécialisé "Management du développement territorial" en école de management à Caen, puis j'ai fini avec un Master 2 "Management de projets européens au service du développement local" à l'Université de Caen. Les études à Rennes étaient très orientées sur la sociologie urbaine, les masters à Caen étaient davantage axés politique locale ! Après, j'ai tout laissé tomber pour faire de la radio. J'ai travaillé au Royaume-Uni et de retour en France, j'ai rejoint Radio France. Quelques années plus tard, je suis devenu community manager !

Que faisiez-vous à la radio ?

J'ai fait de tout ! J'ai animé quotidiennement une émission locale à Radio Phénix à Caen, puis j'ai eu une émission hebdomadaire dans une radio à Cardiff (donc en anglais !), ensuite je suis revenu en France. J'ai fait des chroniques au Mouv' et j'ai été animateur radio à France Bleu. Je suis passé par toutes les tranches, de la matinale à celle du soir.

Avez-vous suivi une formation pour devenir community manager ?

Non. C'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le terrain, surtout que les problématiques sont très différentes d'une marque à l'autre. A Topito, où je travaille, nous avons besoin d'être plus créatifs que des community managers de personnalités qui vont davantage relayer des informations plutôt qu'écrire des contenus originaux.

En quoi consiste votre travail ?

Topito est un site de divertissement sur Internet qui est très présent sur Instagram et YouTube. Lorsque vous postez des commentaires sur la page Facebook de Topito, ou sur Instagram, c'est moi qui les lis et qui y réponds quand j'en ai envie et lorsque c'est un message de qualité supérieure. Je m'assure que tous nos articles sont diffusés sur les réseaux sociaux. J'écris les blagues qui sont mises en images sur Instagram (ce qu'on appelle des memes) et je cherche à innover avec les nouveaux formats : podcasts, stories, TikTok. On a 4 millions d'abonnés au total, ça se bichonne !

Quelles sont les qualités nécessaires à l'exercice de votre métier ?

Etre à l'écoute, savoir se remettre en question, ne pas prendre les critiques trop à coeur (ce qui est valable pour tous les métiers finalement !), être rigoureux, savoir commencer des projets mais surtout, savoir finir ce qu'on a commencé. Avoir conscience du poids des mots. Avoir envie de rire et de partager des blagues ou des faits d'actualités insolites. Quand nous partageons un contenu, nous nous demandons "Est-ce que ça nous fait rire ?" et "Notre public n'aura t-il pas l'impression de perdre son temps en le lisant" ?

Quelques conseils pour des élèves intéressés par votre travail ?

Community manager ne consiste pas à passer ses journées sur Facebook et Insta (malheureusement). La vraie clef du succès, c'est l'humilité. Etre humble, ça ne veut pas dire se dévaloriser, ça signifie simplement qu'un community ne sauve pas des vies ! Ca veut dire aussi que lorsque l'on n'est pas bon, ça n'est pas directement notre personne qui est mise en cause, mais notre travail. On peut apprendre beaucoup à partir de nos erreurs. Etre community manager peut être assimilé à faire de la radio : il faut aimer parler tous les jours à des gens, que ce soit des collègues, des fans ou des abonnés. Vous aimez parler ? Vous savez comment captiver un public sur des dizaines de stories en racontant n'importe quoi ? Faites community manager !

Propos de Thomas Hercouët

recueillis par Valérie HERAULT.

Le bureau des lycéens : un engagement

Le président du BDL nous parle de l'organisation de cette association de lycéens.

Elève de Terminale S, Antoine Le Pouliquen est devenu le président du BDL. Cependant il n'est pas nouveau dans cette organisation puisque cela fait maintenant deux ans qu'il s'y est engagé.

« C'est vraiment un atout »

Le BDL a été créé en 2015 suite à la demande de certains élèves qui souhaitaient créer de l'animation et sortir les enseignants et les lycéens de la sphère purement scolaire. Selon lui, il est important d'avoir son propre BDL « c'est vraiment un atout pour le lycée et pour les élèves. Les lycées qui n'en n'ont pas manquent un peu de vie et de couleurs ».

« Une véritable association »

L'argent provient uniquement des projets qu'ils mettent en place. « Tous les ans nous proposons une vente de sweats à l'effigie du lycée. C'est une source de revenus importante pour nos projets que nous auto-finançons. » Les temps forts de l'année restent l'organisation de la fête du lycée "la Saint-Jo" et du bal de promo des Terminales en fin d'année scolaire. Ces trois projets sont les plus populaires.

« Le travail de chacun compte »

ll faut aussi être conscient qu'une fois l'élève engagé, il n'est pas souhaitable qu'il revienne sur sa décision sous peine de déstabiliser ses collègues puisque « chaque personne compte sur le travail de l'autre ». Participer à la vie de cette association est un engagement parce que « si le lycéen est réellement investi, il a l'opportunité d'évoluer dans le BDL. Il a aussi la possibilité d'acquérir plusieurs compétences que ce soit en communication, comptabilité ou gestion de projets. C'est également un choix, la personne a des responsabilités et représente les autres élèves ». Ces compétences obtenues peuvent être un plus pour la suite des études « c'est valorisé sur Parcoursup et apprécié par les écoles supérieures »

« Une super expérience »

Le président vous encourage à participer au BDL à condition d'être investi. "Si vous aimez imaginer des projets et que vous êtes créatifs, alors il faut venir car c'est une super expérience ».

Dimitri ROUTIER.

Conseil des jeunes Lamballe Terre & Mer

Suite à la marche pour le climat du 15 mars 2019, des élèves du lycée ont proposé un projet qui les rend acteurs du territoire.

Ilana Biguet, l'une des trois élèves à l'origine du projet a répondu à mes questions.

Qu'est-ce que c'est ?

Le conseil des jeunes de Lamballe Terre et Mer serait un regroupement communal et communautaire de jeunes des lycées publics et privés du territoire : les lycées Saint-Joseph, Henri Avril et La ville Davy de Quessoy.

Dans quel but ?

Il aura pour but d’informer les élus du territoire de nos envies et de nos revendications. Nous souhaiterions aussi donner notre avis et opinion concernant les projets de Lamballe Terre & Mer. En effet, ce conseil aura également pour objectif de permettre aux jeunes du territoire de se sentir davantage inclus et écoutés au sein de leur commune. Le socle commun de ce conseil sera celui de l’écologie, un thème qui tient particulièrement à cœur à de nombreux jeunes aujourd’hui, entraînant un grand nombre de revendications de leur part, malheureusement souvent ignorées. En bref, ce conseil permettra aux jeunes de LTM de faire entendre leur voix, et reposera sur le thème du développement durable, en sensibilisant à ses enjeux.

Comment sera t-il organisé ?

Ce conseil reposera sur différentes commissions comprenant des thèmes variés : les activités sportives et culturelles, les transports, ou bien sûr le développement durable. Nous y retrouverons aussi une commission de communication et de direction. Ce conseil se réunira plusieurs fois dans l’année. Les différents projets mis en place par les commissions seront alors présentés puis proposés aux élus de LTM.

Qui peut y prendre part ?

Tout lycéen du territoire motivé par le projet peut se présenter comme candidat pour participer à ce conseil. Le nombre de places restera cependant limité (entre trois et quatre par lycée), ce qui donnera place à un vote pour élire les représentants des trois lycées du territoire. Ils seront alors les porte-paroles des jeunes de Lamballe terre & Mer.

Noam GOUPIL.

S'engager, être délégué

Être délégué est un véritable engagement. Avec cette responsabilité, il se doit de bien représenter sa classe, d'être un bon porte-parole.

Le délégué est l'intermédiaire entre la classe et les enseignants et doit défendre les intérêts de ses camarades. Il est à leur écoute, gère les éventuels conflits, mais pour cela le délégué doit être exemplaire.

Il est aussi amené à aider les élèves dans le besoin. Le délégué doit savoir prendre des initiatives, si nécessaire.

L'intérêt d'être délégué

Être délégué permet de se responsabiliser, de prendre l'habitude de s'exprimer en public au nom de sa classe.

Participer à des réunions donne l'occasion aux délégués de s'engager dans la vie lycéenne.

Ce rôle peut apporter de la confiance en soi. Le poste de délégué est une bonne manière de s'initier à la démocratie.

Comment être délégué ?

Dans chaque classe, il y a deux délégués. Ils peuvent donc compter l'un sur l'autre car tout se fait en binôme. Pour être délégué, il suffit, avec l'accord du professeur principal, de se présenter à ce poste en début d'année en expliquant ses motivations. Il est préférable de proposer un bon programme qui tente les élèves. Encore faut-il être élu !

Marine MOREL.

42 éco-délégués engagés au lycée

Les éco-délégués font vivre au sein de leur classe l'engagement écologique du lycée.

Un éco-délégué est un lycéen volontaire qui participe activement aux projets et débats écologiques dans son établissement scolaire. C’est grâce à son travail et celui des adultes qui l'accompagnent que les établissements obtiennent des labels.

Qu’est-ce qu’un label ?

Un label est un titre donné aux établissements scolaires. Cela fait dix ans que notre lycée obtient le label éco-lycée et le label E3D (Établissement en Démarche globale de Développement Durable) depuis un an.

Ces labels certifient que la démarche est solide, qu’elle implique l’ensemble de la communauté éducative et que de nombreux projets sont construits avec des partenaires extérieurs.

Comment l’établissement réunit-il les élèves et facilite t-il leurs actions ?

Nous devons suivre une démarche en sept étapes. ll faut premièrement réunir un comité de pilotage et choisir le thème de l’année entre : l’alimentation, l’eau, les déchets, la solidarité, la biodiversité, la santé, l’énergie ou climat.

Ensuite, nous réalisons un diagnostic puis définissons et mettons en place un plan d’actions. Il est important également d’établir des liens avec les disciplines enseignées, et d‘impliquer l’ensemble de la communauté éducative.

L’essentiel de cette démarche, ce n’est pas tant les actions réalisées que la manière dont elles sont mises en place. Il est primordial que les élèves s'engagent activement dans l’ensemble des étapes.

Au lycée, ce sont les éco-délégués qui réalisent le diagnostic, ils sont accompagnés par un adulte référent (enseignants, personnels, direction). A la suite de ce diagnostic, ils réfléchissent à des actions et les mettent en place. Des éco-délégués vont par exemple créer un logiciel pour faciliter la mise en contact des élèves intéressés par le co-voiturage, d'autres mettront en place des récupérateurs d'eau, certains passeront dans les classes ré-expliquer le tri des déchets au sein du lycée et pour finir un repas "0 déchet" sera proposé au Croq'Jo.

Léa VEILLET.

The foreigners students in our high school

In our high school, we have 15 foreign students from different countries. Actually, they are fifteen.

I have met Sergio, student in 1B.

He is sixteen years old and he comes from Colombia .

He comes to France to study the language and upgrade his French .

For him, our high school is funny but a bit demanding.

Finally, I asked him if he prefers living in Colombia or in France and he prefers living in Colombia

The second person I have interviewed is Emily-Anne in 1F. She is seventeen years old and she comes from Italy.

She comes to France to discover and improve her French.

For her, our high school is good because the buildings are high and professors are very helpful.

She doesn't know what to answer to my last question because she likes France and she thinks it's a beautiful country but Italy is her motherland. It's a commitment to come to France for one year far away from friends and families.

Liam GALLE.

Le conseil régional des jeunes (CRJ), un engagement utile

Lilie Potura, élève de Terminale S, participe à ce conseil depuis plus d'un an. Elle nous explique son engagement et son rôle.

Le CRJ (conseil régional des jeunes) compte 83 binômes de lycéens engagés dans un exercice concret de citoyenneté. Durant ce mandat, les lycéens mettent en place un programme d'actions au service des jeunes Bretons.

Lilie a appris que le CRJ existait lors de sa première réunion de délégués de Première. A ce moment-là, le pays de Saint-Brieuc cherchait deux binômes pour le CRJ. Avec Antoine, le président du BDL (bureau des lycéens), ils se sont dit qu'ils pouvaient tenter cette expérience. Ils ont formulé une lettre de motivation et leur candidature a été retenue parmi toutes les autres. Leur mandat au conseil régional des jeunes dure deux ans.

Pour Lilie, le rôle des jeunes membres est d'aider, selon les commandes qui leur ont été attribuées, les élus régionaux dans leur démarche de réflexion. Les jeunes élus sont répartis par commission. Lilie fait partie de la commission " Nautisme et tourisme". Elle répond, avec les autres membres bretons de la commission, à la problématique que les élus régionaux leur ont posée. Pour y répondre, la commission réalise de nombreux sondages auprès des personnes concernées. Leur rapport est soumis aux élus régionaux participant à cette réflexion.

Isaac GUICHARD.

Deux anciennes lycéennes de St-Jo en route vers le 4L Trophy

Le 20 février, "Les filles du Mn'é", Anne-Camille Vivier et Anaël Brisse, embarqueront dans le plus grand rassemblement sportif européen étudiant à but humanitaire : le 4L Trophy.

Le 4L Trophy est une course d'environ 6000 kilomètres de la France au Maroc, en passant par l'Espagne. Les deux anciennes élèves me confient : "Parmi les 1500 équipes au départ, il y aura notre duo de choc féminin, motivé surtout par l'aspect humanitaire de la course. Cette expérience est pour nous unique, mêlant défi sportif, dépaysement et solidarité. Nous devons amener avec nous 50 kilos de fournitures scolaires et sportives. Les rencontres et les moments partagés avec les autres participants dans les bivouacs nous motivent également".

Pour financer cette formidable aventure, les filles du Mn'é ont prévu un budget d'environ 8 000 €. Pour y parvenir, elles démarchent des entreprises. Une vingtaine de sponsors est déjà prête à les aider. C'est une tâche difficile qui les mobilise depuis un an, mais qui ne les effraye pas. Un repas a été organisé le 30 novembre, des autocollants sont mis en vente. Pour aider les filles du Mn'é, vous pouvez donner des fournitures dans les bacs du lycée. Nos deux aventurières sont également actives sur Facebook à l'adresse @lesfillesdumne2020.

Teddy FRIMIN.

L'humanitaire : l'engagement d'Angèle

Angèle Breton est une ancienne élève du lycée. Elle a obtenu son bac ES en 2017. A seulement 20 ans, elle a choisi de s'engager auprès des migrants.

Après des études de Sciences Politiques à Montréal et à seulement 20 ans, Angèle Breton fait de l'humanitaire sa vocation.

Enfant, elle a été sensibilisée à l'humanitaire par son père. Mais sa "vocation" est apparue après un voyage au Burkina Faso avec le lycée en classe de Première. Là-bas, elle a compris que c'est en aidant les autres qu'elle se sentait vraiment utile. L'impact laissé par l'engagement humanitaire est toujours positif quand les intentions sont bonnes et quand les projets sont travaillés directement avec les populations locales.

Quels engagements ?

Elle s'engage dans l'association : "Awar Bonyolo " et en devient vice-présidente. Avec "Plan international", elle parraine un enfant défavorisé. Elle est aussi membre des associations "Collectif Aid" et "L'auberge des migrants" qui viennent en aide aux réfugiés.

Les associations d'aide aux réfugiés

Les rôles d'Angèle y sont multiples. Elle exerce des activités manuelles : tri d'objets et de vêtements collectés lors des dons, préparation de trois repas pour 1000 à 1500 migrants. Elle dispense aussi des cours d'anglais et propose des séances de cinéma. Elle apprécie aussi les moments plus simples au contact des réfugiés.

La vocation d'une vie

L'humanitaire occupe une place importante dans la vie d'Angèle. Elle part parfois pour des missions supérieures à un mois. Mais comme elle l'explique "Comme les montagnes : les lancements de projets demandent beaucoup de travail, mais ils sont suivis d'une phase plus calme". Angèle ne compte pas son temps. Elle rêve de faire cela toute sa vie.

Un discours inoubliable

Un de ses plus beaux souvenirs ? Au Burkina : la rencontre de l'enfant qu'elle a parrainé. Entourée des villageois, elle a assisté à une cérémonie de bienvenue au cours de laquelle le discours du père de l'enfant qu'elle parraine est resté gravé en elle. Elle aime le côté désintéressé de ces gens dans l'extrême pauvreté ayant le coeur sur la main .

Dipline PURBUAR.

Une extraordinaire complicité

Remettre un chien à une personne en situation de handicap pour l'assister ? C'est le pari fou que se lance en 1989 Marie-Claude Lebret en créant Handi'chiens, une association qui forme des chiens d'assistance. Pari réussi : aujourd'hui, 2200 chiens ont été remis et 4 centres ont ouvert en France.

Différents chiens sont remis pour différents types de handicap :

- Le chien d'assistance est remis à une personne à mobilité réduite. Le chien est capable de réaliser des actions à sa place. Sur commande, il peut ramasser un objet, ouvrir un tiroir... Car oui, le chien à la fin de son éducation, aura acquis plus de 50 commandes !

- Vient ensuite le chien d'éveil. Remis à un enfant présentant des troubles autistiques ou encore atteint de trisomie, il permet de stimuler, éveiller l'enfant et apaiser ses angoisses. Il l'aide à faire face à ses défis quotidiens.

- Le chien d'accompagnement social est remis à un établissement tel un Ehpad, un hôpital de jour ou un centre de rééducation. Il procure un effet calmant et sécurisant pour les personnes angoissées, permet de maintenir du lien social et incite à la motricité.

- Enfin, le chien d'épilepsie intervient à plusieurs niveaux : le chien détecte la crise jusqu'à 7 minutes avant son déclenchement. Il le fait comprendre à son maître par un coup de museau. Celui-ci peut alors se mettre en sécurité. Pendant la crise, le chien se couche à côté de lui afin de l'apaiser.

L'éducation d'un Handi'chien

Petit, le chien est sélectionné au moyen de critères précis. On évalue la proximité du chiot envers l'humain ou encore sa réaction à un bruit soudain. A deux mois, le chiot est accueilli dans une famille qui aide bénévolement l'association.

Durant 16 mois, elle a pour rôle de le pré-éduquer et de le socialiser. Ensuite, à ses 1 an et demi, le chien rejoint un des quatre centres. Ici, un éducateur termine son éducation.

Au bout de 6 mois, le chien, maintenant âgé de 2 ans, est remis à son bénéficiaire gratuitement. Un stage de passation d'environ deux semaines est organisé. Au cours de celui-ci, le chien et son futur bénéficiaire apprennent à se connaître et découvrent comment chacun fonctionne.

Enfin, les deux compagnons repartent ensemble pour "une nouvelle vie ".

Mon engagement

Mes parents sont famille d'accueil. Tous les vendredis soir, nous allons chercher un chien à l'association pour qu'il passe le week-end chez nous afin qu'il se repose !

Raphaëlle ROPARS.

Première promotion de la section foot

Chloé, Adeline, Romane, Maëlys, Loïza, Lola et Émilie nous expliquent leur passion.

Pour la majorité, l’envie de jouer au foot est venue à l’école primaire, lors des récréations. Elles jouaient avec les garçons dans la cour ou avec leurs frères à la maison. De ce jeu, elles ont voulu en faire leur sport et montrer que le foot n’est pas réservé aux garçons. Cela a été une de leurs motivations. Elles sont toutes inscrites dans un club. Pourquoi sont-elles engagées dans la section foot au lycée ?

Elles voulaient améliorer leur technique pour progresser, suivre plus d’entraînements diversifiés dans la semaine et apprendre de nouvelles méthodes de jeu.

L'entraînement avec les garçons est-il différent ?

Selon elles, les entraînements sont différents car le jeu des garçons est plus physique et, parfois, plus personnel mais aussi parce que l’ambiance n’est pas la même. Au début, c’était plus difficile parce que les garçons n’avaient jamais joué avec des filles mais ils se sont habitués. Maintenant les entraînements sont plus faciles et plus ouverts entre les 8 garçons et les 7 filles dans la section foot.

Ont-elles suivi la coupe du monde féminine ?

Elles ont suivi mais de façon différente la coupe du monde qui se déroulait en France en juin dernier. Certaines ont juste regardé les matchs à la télé. D'autres ont aussi assisté à des matchs au Stade rennais parmi lesquels l'équipe de France a rencontré le Nigeria. Loïza ajoute aussi qu’elle a même accompagné les joueuses sur le terrain.

Quelles sont leurs joueuses préférées ?

Wendie Renard, Amel Majri, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Griedge Mbock et Kadidiatou Diani sont les joueuses les plus appréciées des filles de la section mais aussi du public français. Depuis la coupe du monde, elles sont devenues des modèles pour toutes les filles qui aiment le football. Grâce à elles, beaucoup de jeunes filles ont commencé à jouer au ballon. Depuis, le football féminin s’est beaucoup développé en France.

Romane DENIS.

L'engagement : l'affaire de tous

L’existence de chacun d’entre nous est parsemée d’expériences qui nous construisent, nous fortifient et nous font grandir. Dans le Pèlerin de Compostelle, Paulo Coelho, auteur brésilien, nous dit que ‘le bon combat est celui engagé au nom de nos rêves’. Au sein de la communauté éducative du lycée Saint-Joseph, la mission quotidienne des enseignants et des personnels est d’aider les jeunes à se sentir bien, à réussir leurs études et à les mettre en chemin vers leurs projets futurs.

Des adultes accompagnateurs

C’est un engagement de chaque instant qui, grâce à un dialogue sans relâche, porte ses fruits à plus ou moins court terme. Notre rêve à tous est de permettre à chaque élève de vivre pleinement son lycée accompagné de manière bienveillante par des adultes qui sont à l’écoute et qui s’engagent pour le bonheur de tous.

Des lycéens engagés

Les multiples propositions faites par le lycée Saint-Joseph pour encourager les élèves à s’ouvrir au monde au niveau local (bureau des lycéens, association sportive, éco-lycée…) ou international (Erasmus +, échanges linguistiques, voyages…) mettent en avant notre envie perpétuelle de mener à bien un combat de longue haleine pour encourager nos jeunes à prendre des responsabilités et à s’investir en prévision de leur intégration future dans le monde du travail.

Emmanuel FERRON.

Elles sont secouristes volontaires

Une partie de leur temps libre est consacré à cet engagement. Elles ne comptent pas leur temps pour apporter leur aide.

Sapeur-pompier

Depuis son succès aux examens de secours à la personne (formation initiale d'un mois), Nolwenn Milleret 1STMG est sapeur-pompier volontaire à la caserne d'Erquy. Tous les week-end, elle fait le choix de s'inscrire de garde de midi à 22h. Un boîtier l'informe dès qu'il y a une urgence. Grâce à ses différentes interventions, elle continue d'apprendre sur le terrain. Elle attend avec impatience ses 18 ans pour intervenir en cas d'incendie. Elle envisage de passer l'examen de sauveteur en mer à sa majorité.

La protection civile

Laurine Gérard et Loan Choquet 1ST2S sont bénévoles à la protection civile de Lamballe. Depuis qu'elles ont obtenu le PSC1 et le PSE1, elles comptabilisent 184 heures de bénévolat à elles deux. Via une application, elles s'inscrivent à l'avance sur certaines manifestations. Elles rassurent et prodiguent les premiers secours aux victimes. Cette expérience est complémentaire à la série ST2S et à leur projet professionnel puisqu'elles souhaitent devenir infirmières. Quatre élèves sont déjà engagées dans leur classe ! La protection civile est une association très dynamique puisque elle propose 9 antennes dans les Côtes d'Armor.

Elles sont également engagées en tant qu'animatrices bénévoles auprès des personnes âgées à l'EHPAD de Lamballe.

Du plaisir à se sentir utiles

Toutes trois ont vécu des montées d'adrénaline lors des premières interventions mais la présence et les instructions du chef d'équipe sont très rassurantes. Elles vivent leur engagement au sein d'un groupe, souvent avec des jeunes comme elles (8 ont moins de 25 ans à la caserne d'Erquy et une vingtaine à la protection civile de Lamballe). Elles apprécient de retrouver cette grande famille où se créent des amitiés. "On est soudé, on s'épaule et on est porté par cette envie d'aider les autres".

Valérie HERAULT.

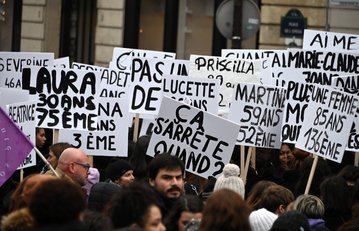

Les violences faites aux femmes

Depuis ce début d'année, plus de 131 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Mais quand ce chiffre va t-il cesser d'augmenter ? Et quand prendrons-nous conscience qu'il faut mettre un terme à cette vague de violence ?

Agées entre 19 et 90 ans, et issues de milieux sociaux tous différents, ces femmes ont un point commun : leur tragique destin. Tuées par leur compagnon ou ex-compagnon, elles n'ont rien pu faire. Et les forces de l'ordre n'ont pas toujours été d'une grande aide pour ces femmes.

En effet, selon les chiffres officiels, une femme sur trois aurait porté plainte ou du moins alerté les autorités. Un policier aurait même répondu à un appel d'une femme en détresse par ces mots " On ne se déplace pas pour ça". Le lendemain de cet appel, elle a été retrouvée morte, tuée par son compagnon. Mais bien d'autres cas sont similaires à celui-là.

Pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles, contre ces féminicides, le collectif "Nous toutes" a organisé une marche. Elle a eu lieu le samedi 23 Novembre 2019 à Paris et dans toute la France. Cette marche s'est inscrite dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.

Mais aussi un grenelle sur les violences conjugales s'est ouvert le mardi 3 septembre et s'est conclu le lundi 25 novembre. Un grenelle est un débat multipartite, normalement suivi d'un accord supposé résoudre des problèmes importants à l'échelle du pays. L'objectif de celui-ci était de prendre des engagements concrets et collectifs pour lutter plus efficacement contre les violences conjugales.

Ainsi ce grenelle tourne autour de trois grands axes : prévenir, protéger et prendre en charge, punir pour mieux protéger.

Enora PEGARD.

Chirac, monument de la politique française

Le 26 septembre 2019 s’est éteint celui qui durant 12 ans fut président des Français.

Né en 1932, Jacques Chirac a sa première conscience politique lorsqu'il rencontre le général Brosset, dont l'allant et le courage le fascinent. Chirac était un élève dissipé. Il rentre tout de même à Louis-le-Grand dans le supérieur.

Son parcours politique

Il réussit le concours d'entrée à l'ENA. En 1956 à son retour de service militaire en Algérie, il épouse Bernadette qui restera à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. En 1967, alors que Chirac est à Paris et entame sa carrière politique, il se fait remarquer par un certain Georges Pompidou, qui décide de l'envoyer en Corrèze pour les législatives. Chirac devient secrétaire d'État aux affaires sociales. Il est aussi très présent à Matignon, où il négocie secrètement les accords de Grenelle avec le second de la CGT, Georges Séguy.

Le marathon des présidentielles

En avril 1974, son mentor, Georges Pompidou meurt. Chirac trahit alors le candidat de droite Chaban-Delmas et se range du côté de Giscard qui sera élu. Ce dernier fera de lui son premier ministre. Mais apprenant que Giscard veut étouffer les Gaullistes, il démissionne un an après son arrivée. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. En 1977 Chirac est élu maire de Paris. Il le restera pendant dix-huit ans. Chirac décide de se représenter à l'élection présidentielle de 1981, ce qui se soldera encore par un échec. Mitterrand le nomme premier ministre en 1986 car il a gagné les législatives de la même année. C'est la première cohabitation sous la Ve République.

Chirac président

Neuf ans plus tard, Chirac se présente aux présidentielles. Il est élu au second tour (52,64 % des voix) contre Lionel Jospin, qui deviendra son premier ministre pour la seconde cohabitation de l'histoire. En 2002, après sept années au pouvoir, Chirac se représente à la présidentielle. A la surprise générale, Jospin est éliminé au premier tour par Jean-Marie le Pen. Les Français se mobilisent pour empêcher ce dernier de passer. Chirac est réélu président, avec un record de 82 % des voix. Ainsi fut le parcours politique de Jacques Chirac, décédé à 86 ans le 26 septembre 2019.

Noé BESNARD--CHESNAIS.