Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

La démocratie aux risques de l'actualité

| N° 63 - Mars 2025 - Prix JDL : La démocratie | www.lycee-saintjoseph-lamballe.net |

Un défi pour la démocratie à l'ère de la désinformation

Les réseaux sociaux sont-ils des outils de pouvoir et de menaces pour la démocratie ?

Partout dans le monde, la place des réseaux sociaux est en nette progression et marque une évolution importante dans la transmission des informations. Ils jouent un rôle primordial dans la démocratie, et soulèvent aujourd'hui des questions majeures pour l'avenir démocratique des pays concernés.

Tiktok, un enjeu politique

Avec des milliards d'utilisateurs dans le monde, Tiktok est devenu un pilier dans la communication et permet à la démocratie d'évoluer. Lors des dernières élections américaines, de nombreux candidats ont utilisé les réseaux sociaux dont Tiktok pour toucher un plus large public. Par ailleurs, suite à l’élection de Donald Trump (47e président des États-Unis ), la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs a été mise en doute, entraînant par la suite, le 19 janvier 2025, la censure du réseau social par le président.

Pour revenir sur cette décision, un accord a été demandé afin d'obtenir 50% des parts du réseau social Tiktok. Cela soulève alors des questions démocratiques fondamentales, notamment l'équilibre entre la sécurité nationale et la liberté d'expression aux États-Unis. Tiktok peut alors être associé au réseau social "X" qui a aussi été un atout lors de la campagne américaine.

La place dans la démocratie

Une des grandes réussites des réseaux sociaux dans le contexte démocratique est de permettre de favoriser une plus grande liberté d'expression au sein de la vie citoyenne. Ces plateformes permettent alors à leurs utilisateurs de s'exprimer librement, de partager des informations autour de questions politiques, sociales, environnementales... ou encore de communiquer. Ce type d'engagement peut aider les gouvernements et les institutions à répondre aux préoccupations ou aux demandes.

Réseaux sociaux et démocratie : une synthèse des enjeux

Les réseaux sociaux favorisent la participation citoyenne en diffusant l’information et en facilitant le débat démocratique. Cependant, ils posent des défis comme la désinformation et l’influence des algorithmes. Une régulation est nécessaire pour préserver un échange démocratique adapté

Manon LANDAIS,

Nolann GICQUEL.

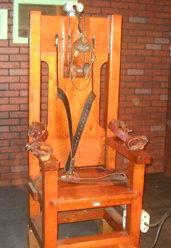

La peine de mort aux États-Unis : une contradiction au cœur de la démocratie ?

Symbole controversé de justice et de vengeance, la peine de mort aux États-Unis, divise depuis des décennies.

La peine de mort aux États-Unis est souvent utilisée comme un symbole de justice utile qui demeure un sujet de débat. Bien que le pays soit le plus influent du monde, sa justice n'est pas parfaite et égalitaire. Le maintien de la peine de mort soulève des questions sur la pratique et son éthique.

Peine de mort et droits de l'Homme

Les États-Unis bien qu'étant une démocratie fondée sur les principes de liberté et de justice, continuent d'appliquer la peine de mort. Cette pratique est en contradiction avec les normes internationales des droits de l'Homme, notamment le droit à la vie et l'interdiction des peines cruelles. Pour lutter contre ce lourd jugement, il existe des fondations qui se battent pour abolir la peine de mort. C'est le cas, par exemple, d'Amnesty International.

Inégalités et discriminations

L'application de la peine de mort aux Etats-Unis met en évidence des discriminations raciales et socio-économiques. Les Afro-Américains sont notamment surreprésentés dans les condamnations à mort. De plus, les personnes issues de milieux défavorisés sont souvent incapables de se payer une défense juridique adéquate, augmentant ainsi leur risque de condamnation à mort.

Des erreurs judiciaires irréversibles

L'existence de condamnations erronées est un autre argument majeur. Des cas où des individus ont été exécutés ou libérés après des années dans le couloir de la mort illustrent les risques que représente cette pratique. La peine de mort est irréversible, ce qui pose un problème éthique fondamental dans une démocratie où la justice doit être équitable et réparatrice.

L'opinion publique

L'opinion publique concernant la peine de mort a largement évolué. De plus en plus d'Américains remettent en cause l'efficacité, l'éthique de cette pratique. Certains états ont ainsi aboli la peine de mort tandis que d'autres continuent de la pratiquer.

Ethan ROCHEREAU,

Elouan CHEVALIER.

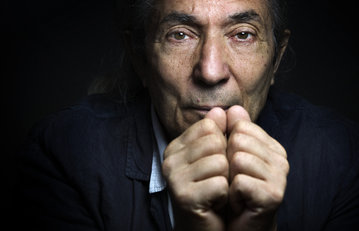

Jean-Marie Le Pen : héritage et ascension de l'extrême droite en France

Malgré la disparition du mentor de la mouvance politique, l'héritage porté par Marine Le Pen et le Rassemblement National, n'a jamais été aussi puissant.

Jean-Marie Le Pen, mort à l’âge de 96 ans, restera dans l’Histoire comme l’homme qui a fait émerger l’extrême droite sur la scène nationale. En fondant le Front National (FN) en 1972, il structure un nouveau parti jusque-là marginal en France, rassemblant anciens pétainistes, nationalistes et opposants à la décolonisation. Ses formules chocs, son discours radical anti-immigration lui valent une audience croissante. Son véritable coup d’éclat survient en 2002, lorsqu’il atteint le second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac. Mais son style provocateur et ses dérapages récurrents l’empêchent de franchir le seuil du pouvoir.

La stratégie gagnante de la « dédiabolisation »

Si Jean-Marie Le Pen a été le détonateur, c’est bien sa fille, Marine Le Pen qui a transformé son héritage en une force politique incontournable. Écartant son père du parti en 2015, elle opère une « dédiabolisation » du FN, qu’elle rebaptise Rassemblement National (RN) en 2018. Elle met en place un discours plus social, axé sur la lutte contre la mondialisation, l’insécurité et la défense des classes populaires. Cette stratégie porte ses fruits : après un second tour en 2017 contre Emmanuel Macron, elle récidive en 2022, atteignant 41,5 % des voix, un record pour l’extrême droite.

Un parti aux portes du pouvoir

Aujourd’hui, sous la direction de Jordan Bardella, jeune président du RN, certains observateurs disent que l’extrême droite semble plus proche que jamais d’une victoire. Le rejet des partis traditionnels et les crises successives, nourrissent cette progression.

La mort de Jean-Marie Le Pen marque ainsi la fin d’une ère, mais pas celle de son héritage. Si autrefois l’extrême droite était un vote contestataire, elle est aujourd’hui une alternative politique crédible. À l’approche des prochaines échéances électorales, une question demeure : la dynastie Le Pen mènera-t-elle enfin son mouvement au sommet du pouvoir ?

Romane GESNY,

Louane JARRET.

Charlie Hebdo : 10 ans après, toujours debout

Le journal de caricatures a subi, le 7 janvier 2015, une attaque terroriste marquant à jamais l'esprit de la France.

C'est le 7 janvier 2025 que la France s'est remémorée la disparition de douze membres du journal satirique Charlie Hebdo. Un hommage national a été rendu afin de ne jamais oublier ces journalistes morts pour la liberté d'expression.

Une journée macabre

Il est aux alentours de 11h30, le 7 janvier 2015, lorsque deux terroristes pénètrent dans les locaux du journal à Paris. Ils tirent et font douze morts dont huit personnes travaillant chez Charlie Hebdo. Ce jour reste gravé dans toutes les mémoires.

Aussitôt les faits rapportés par les médias, des millions de personnes sortent dans les rues, agitant le slogan "Je suis Charlie" pour montrer leur soutien aux victimes du terrorisme, mortes pour la liberté d'expression en France.

10 ans plus tard

Dix ans plus tard, Charlie Hebdo continue d'être publié. Certains rescapés du 7 janvier 2015 travaillent encore à la rédaction, tandis que d'autres ont décidé de s'écarter du journal.

A l'occasion du dixième anniversaire de ce drame effroyable, une édition spéciale est également sortie afin de montrer la volonté des survivants de continuer à s'exprimer face à la menace du terrorisme qui continue d'exister. Maintenant la localisation du local de Charlie Hebdo est anonyme et placée sous protection de la police.

Thomas MENNESSIER,

Benjamin GUITTENIT.

Les États-Unis, une crise démocratique

Trump, un phénomène politique qui interpelle. Une dérive de la démocratie.

Depuis son arrivée sur la scène politique américaine en 2015, Donald Trump n’a cessé de diviser et de susciter l’interrogation, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde.

En tant que 47e président des États-Unis, son ascension rapide et ses méthodes de gouvernance non conventionnelles ont provoqué une multitude de débats. Est-il un simple produit du système politique américain ou incarne-t-il une dérive profonde de la démocratie ?

Un style de gouvernance controversé

L’un des aspects les plus marquants du mandat de Trump a été son approche de la présidence. Son style de gouvernance, marqué par des décisions prises de manière impulsive et une communication constante via les réseaux sociaux, notamment X, a bouleversé les codes de la politique traditionnelle. Trump a cultivé une image de leader fort, direct et sans compromis, cherchant à imposer ses décisions sans passer par les habitudes du processus démocratique. Ce style de leadership a alimenté de nombreuses critiques. Ses adversaires ont dénoncé un manque de respect pour les institutions démocratiques, notamment lorsqu’il a été accusé de remettre en cause la séparation des pouvoirs et de tenter d’influencer le système judiciaire.

La gestion de la crise du COVID-19, l’attaque du Capitole en janvier 2021 par ses partisans, et ses tentatives de remettre en question le résultat de l’élection de 2020 ont suscité des inquiétudes quant à la santé de la démocratie américaine. Trump a su s'entourer de personnalités influentes comme Elon Musk, c'est pourquoi on peut craindre une dérive oligarchique.

Populisme et polarisation : des effets sur la démocratie

Trump représente un phénomène plus large qu’un simple individu : il est le produit d’une démocratie en crise. Certains analystes le perçoivent comme un symptôme de la dérive d’un système qui, sous couvert de représentativité, voit des personnalités populistes s’emparer du pouvoir en misant sur la simplification des enjeux politiques, la manipulation de l’opinion publique et la division de la société. Ce processus soulève la question de savoir si une démocratie peut réellement fonctionner lorsque ses principes fondamentaux sont régulièrement mis à l’épreuve par des leaders prêts à instrumentaliser le mécontentement populaire à des fins personnelles.

L’impact de Trump sur la démocratie américaine dépasse largement la question de sa propre personne ou de ses mandats. En solidifiant des tensions sociales et en rongeant la confiance dans les institutions, il pose la question de la résilience de la démocratie face à des figures charismatiques qui parviennent à capter l’attention et à manipuler les attentes populaires pour des fins politiques.

Loanne BARZIC MENGUY,

Louise AUBRAS.

Dissolution : vers une fin de la démocratie française ?

La dissolution de l'Assemblée nationale a entraîné une crise politique sans précédent en France. Ce qui pose des questions sur la Ve République et la démocratie française.

Le président français Emmanuel Macron a dissout l'Assemblée nationale conformément à l'article 12 de la Constitution, le 9 juin 2024 au soir, suite aux élections européennes. En effet, le parti présidentiel n'a obtenu que 14,60 % des suffrages contre 31,70 % pour l'opposition, le Rassemblement National (RN). Il a convoqué des élections les 30 juin et 7 juillet.

Un pari risqué

Suite à cette défaite, le président français pouvait espérer obtenir un vote favorable à son parti politique. Cependant, le 30 juin, lorsque les résultats tombent, au soir du premier tour, c'est la douche froide. Le RN et ses alliés arrivent en tête avec plus de 33 % des suffrages, suivis du Nouveau Front Populaire (NFP) avec 28,06 %.

Résultats surprenants au second tour

Le 7 juillet, les résultats tombent : le Nouveau Front Populaire arrive en tête, suivi de l'alliance présidentielle, puis du Rassemblement National. Le "barrage républicain" a fonctionné, le parti d'extrême droite n'accédera pas à Matignon.

Un vote pas respecté ?

Emmanuel Macron a refusé de nommer la candidate du NFP, Lucie Castets. Cette non-nomination a été mal vue par l'opposition de gauche et semble bafouer les principes de la démocratie. Le 5 septembre, Michel Barnier est nommé Premier ministre. Cette nomination a suscité des inquiétudes sur l'état de la démocratie en France. La censure du gouvernement a montré le bon fonctionnement des institutions politiques. Suite à celle-ci, le président n'a, une nouvelle fois, pas respecté le vote des Français en nommant un Premier ministre avec une majorité plus restreinte que la précédente. Dans une telle situation, la question de l'état de la démocratie en France se pose.

Que faire pour "sauver" la démocratie ?

Le passage à une VIe République, demandé par la gauche depuis 2022, pourrait être une solution au problème, même si elle ne permettrait pas de résoudre le multipartisme, apparu depuis la fin du bipartisme (droite/gauche). L'absence de majorité pose des questions sur le régime. Ces problématiques devront être résolues sous peine de voir la démocratie française péricliter.

Axel CHANDAVOINE.

Où sont passés les opposants de Poutine ?

La mort d'Alexeï Navalny, le sacrifice révélateur d'un défaut de pluralisme.

En Russie, le pluralisme politique, pilier essentiel de toute démocratie, est gravement compromis sous le régime de Vladimir Poutine. Ce dernier cherche à conserver son emprise sur le pouvoir. L’histoire d’Alexeï Navalny, leader de l’opposition, est un exemple frappant de cette répression.

L'exemple de Navalny

Avocat de formation et militant anti-corruption, Navalny s’est imposé comme une figure centrale de l’opposition grâce à ses enquêtes accablantes contre la corruption endémique au sein du Kremlin. Il a également su capter un large soutien, particulièrement parmi la jeunesse russe. Pourtant, cet engagement lui a valu des persécutions incessantes de la part des autorités. Emprisonné à plusieurs reprises (notamment en Arctique et en Sibérie), victime d’une tentative d’assassinat en 2020 et interdit de se présenter à l’élection présidentielle de 2021, Navalny incarne l’intolérance du régime face à la moindre forme de contestation.

Une liberté politique restreinte

Sous la présidence de Vladimir Poutine, la Russie a adopté un environnement politique de plus en plus répressif. La liberté d’expression est sévèrement restreinte, avec une forte pression exercée sur les médias indépendants. Les opposants au Kremlin sont intimidés, harcelés et réduits au silence, et les lois qui régissent la vie politique ne facilitent, en aucun cas, une opposition efficace. De plus, les élections sont régulièrement manipulées, comme en témoignent les scandales liés aux derniers scrutins. Et toute forme de contestation est violemment réprimée, à l’image des manifestations de 2021 suite au retour de Navalny en Russie.

Sa mort est la preuve d'un régime politique où l'opposition n'est pas la bienvenue, où l'opposition est un problème. Sa disparition est le symptôme d'un régime politique autoritaire.

Jonathan RUFFET,

Ewen DOUILLARD.

La Turquie soumise à un régime autoritaire

Sous Erdoğan, la Turquie est à la merci d'une dérive autocratique et intégriste.

Depuis son accession au pouvoir en 2003, Recep Tayyip Erdoğan, d’abord comme Premier ministre, puis en tant que Président de la République en 2014, a radicalement transformé la Turquie.

De réformateur à leader autoritaire, son parcours politique témoigne d’une dérive vers un système autocratique et une évolution de plus en plus conservatrice, marquée par des tendances intégristes.

De plus en plus centralisé

Recep Tayyip Erdoğan est également le cofondateur du parti de la justice et du développement (AKP) : parti conservateur défendant des engagements musulmans.

Erdoğan a consolidé son pouvoir, restreignant les libertés individuelles notamment avec ce parti qui est opposé à la contraception, l’avortement, l’homosexualité.

De plus, il tient également des propos sexistes, prononce des discours antisémites. Il est accusé d’encourager les violences conjugales. Pour finir, il est xénophobe antikurde (Turc/Kurdistan).

Vers l’intégrisme religieux

La Turquie a vu le retour en force de l’islam politique. Bien que la Turquie soit un pays à majorité musulmane, elle a longtemps été un modèle de laïcité. Cependant, Erdoğan a progressivement remis en cause ce modèle laïc en plaçant l'islam au cœur de sa politique.

Le régime est dit “démocratique”, soit disant respectant la laïcité, mais il prône les valeurs religieuses (par exemple le port du voile, une éducation religieuse, la construction de mosquées...)

La situation des femmes

La situtation des femmes en Turquie est particulière.

En effet, le président dit que selon l’Islam, « le rôle des femmes dans la société est de faire et élever des enfants », qu'une femme sans enfant est « incomplète ». En 2014, il déclarait encore que « les femmes ne pouvaient être considérées comme les égales des hommes » et en 2016, il comparait l'avortement à un « crime contre l'humanité ».

Anaïs GOUEZEL,

Océane ROBIN.

Hongrie : de démocratie à autocratie

La situation politique en Hongrie sous Viktor Orban s'est dégradée à tel point qu'elle est devenue une autocratie électorale.

Le régime hongrois repose sur un modèle d'Etat indépendant et démocratique. C'est une république d'Europe de l'Est, unitaire et constitutionnelle dont le chef d'Etat est le président et le chef de gouvernement, le Premier ministre. La politique hongroise est influencée par des enjeux économiques, sociaux et culturels é ; notamment le vieillissement de la population et les défis liés à l'intégration des minorités. Ces éléments font de la Hongrie le coeur de débats sur la démocratie, la souveraineté nationale et les relations internationales.

Un régime qui interroge de plus en plus

L'absence d'actions déterminantes de la part de l'Union européenne a contribué à l'émergence d'un régime hybride d'autocratie électorale. Des élections sont organisées mais elles ne respectent pas les normes démocratiques. Les pratiques antidémocratiques sont nombreuses sous le gouvernement de Victor Orban. Il a mis en place des reformes controversées touchant les médias, la justice et les droits civiques. Elles ont conduit à des critiques tant au niveau national qu'international. Ses politiques anti-immigration ont également attiré l'attention car elles soulèvent des questions sur les valeurs européennes et la solidarité entre les Etats membres.

Viktor Orban : champion de la démocratie illibérale

Mais qui est Viktor Orban ? Il est le premier ministre hongrois, homme politique d'extrême droite et cofondateur du parti Fidesz-Union civique hongrois. Il s'est engagé en politique à l'âge de 24 ans pour lutter contre le régime communiste. Il a progressivement réduit les contrôles et les équilibres dans les médias et les systèmes judiciaires depuis son retour au pouvoir en 2020. Victor Orban s'attaque aux droits de personnes LGBT, et a dénoncé le contenu de l'éducation pour les enfants. Il est connu pour sa politique nationaliste et conservatrice et pour ses positions fermes sur l'immigration.

Faustin OLICHET,

Paul CARPIER.

La jeune démocratie ukrainienne en danger

L'Ukraine est une démocratie qui lutte pour son avenir face aux menaces russes.

L'Ukraine est un pays qui lutte courageusement pour défendre sa démocratie face à la Russie. Depuis son indépendance en 1991, l'Ukraine a travaillé pour construire une société libre, avec des élections régulières et des institutions démocratiques. Cependant, son chemin n'a pas été facile, car ce pays a dû faire face à des pressions extérieures, surtout de la part de la Russie, qui a toujours voulu influencer sa politique.

L'Ukraine lutte face aux menaces extérieures

La Russie représente une menace sérieuse pour l’Ukraine. En février 2022, elle a lancé une invasion à grande échelle. Face à cette guerre, l’Ukraine sous le contrôle du président ukrainien Volodymyr Zelensky résiste avec courage pour protéger ses institutions démocratiques et ses libertés fondamentales.

Le soutien international est essentiel pour l’Ukraine. De nombreux pays, notamment les États-Unis et l’Union européenne, lui fournissent des armes et de l’aide humanitaire pour l’aider à défendre sa souveraineté. L'Ukraine lutte contre l'agression russe par la résistance militaire, avec une armée déterminée et l'aide de pays occidentaux en armes et soutien. La population civile est également fortement mobilisée pour défendre le pays.

L’Ukraine se bat non seulement pour sa survie, mais aussi pour un avenir démocratique.

Mélanie AUBREE,

Jade BIGUET.

Gaza : le droit des hommes s'efface sous les bombes

Entre violence et souffrance, Gaza incarne le triste effacement des droits humains.

Depuis des décennies, Gaza est le théâtre tragique de violences incessantes, où les droits humains s’effacent sous les bombes et les assiégements. Depuis 2007, le blocus imposé sur ce territoire enclavé entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée a aggravé une situation déjà précaire. L’accès limité à l’eau, à l’électricité et aux soins médicaux rend la vie quotidienne des habitants extrêmement difficile, les condamnant à une lutte permanente pour survivre.

Les bombardements : une violence incessante

Les attaques militaires israéliennes frappent régulièrement des infrastructures civiles telles que des écoles et des hôpitaux, tuant des civils, dont nombre de femmes et d'enfants. Ces actions violentes enfreignent le droit international, qui protège les populations civiles en temps de guerre, mais restent largement impunies. De plus, l'attaque du 7 octobre 2023, lors d'un concert à Réïm a plongé la région dans une nouvelle crise. En effet, ce qui devait être un moment de plaisir pour les habitants s'est transformé en cauchemar lorsque des militants du Hamas ont pris en otage plusieurs personnes. Cet événement a mis en lumière la gravité de l'instabilité dans la région, déjà frappée par des bombardements et des tensions politiques persistantes. Désormais, même les rares moments de loisirs pour les civils sont marqués par des violences mettant ainsi en péril leur vie au quotidien.

Les droits humains bafoués

Les droits fondamentaux des habitants de Gaza, notamment le droit à la vie, à l’éducation et à la santé, sont systématiquement ignorés. La répression continue privant les habitants de leur dignité et de toute forme de justice.

L’inaction internationale

Malgré des appels à la paix et des résolutions internationales, la communauté mondiale reste largement silencieuse face aux violations massives des droits humains. Gaza devient ainsi le symbole d’un échec collectif à intervenir et à défendre les droits fondamentaux des populations en détresse.

Eléa LE BORGNE, Zoé JEULAND.

Tian'anmen, les voix réduites au silence ?

En 1989, des milliers de manifestants ont réclamé la liberté et la démocratie en Chine.

Dans les années 1970, la Chine sortait d'une décennie de bouleversements sociaux et politiques causés par la Révolution culturelle (1966-1976). Après la mort de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping a émergé comme le leader principal de la Chine et a initié des réformes économiques visant à moderniser le pays.

Le début des manifestations

Des étudiants, des intellectuels, des ouvriers chinois ont commencé à manifester le 15 avril 1989 à Pékin sur la place Tian'anmen pour demander des réformes politiques. Mais les rassemblements se sont transformés en une protestation plus grande pour les démocrates en attente de libertés fondamentales et la fin de la corruption. Les manifestants ont organisé des grèves de la faim et des symboles comme la "déesse de la démocratie", une statue représentant la liberté et le changement.

Escalade de violence

Le gouvernement chinois, dirigé par le parti communiste et sous la direction du Premier ministre Li Peng, a décidé d'en finir avec les manifestations. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l'armée populaire de libération (APL) a été envoyée pour réprimer les manifestants. L'armée a utilisé des tanks, des véhicules blindés et des armes à feu pour disperser les foules.

Une résonnance internationale

La répression a été largement couverte par les médias internationaux. Des images de la violence, notamment celle de "l'homme au tank", un manifestant solitaire qui se tenait devant un char, ont fait le tour du monde. Ces images sont devenues des symboles de la lutte pour la liberté et de l'oppression en Chine, renforçant la solidarité internationale avec les manifestants. Des groupes pro-démocraties dans des pays comme les États-Unis, le Japon, et Hong Kong se sont mobilisés et ont organisé des campagnes de soutien. Le bilan humain

Les estimations varient entre 200 et 2 000 victimes de la répression, voire plus. Certains rapports évoquent également des milliers de blessés.

On peut se demander si trente-six ans plus tard, les Chinois ont davantage accès à la liberté d'expression...

Mathéo RAFFRAY,

Antoine RICHEUX.

Le régime sans égal d'al-Assad

Jusqu'à la fuite de son président vers la Russie, la Syrie s'est enfoncée dans le malheur. Pourquoi et comment ?

Bachar al-Assad devient président de la République arabe syrienne le 17 juillet 2000 , succédant à son père Hafez el-Assad et perpétuant sa dictature. Il exerce également les fonctions de secrétaire régional du Parti Baas qui épouse les idéologies du nationalisme arabe syrien laïc et socialiste. Il est également le président du Front national progressiste qui réunit le parti Baas syrien et socialiste arabe.

Une présidence mouvementée

Au début de sa présidence, il libéralise une partie de l'économie, passant du socialisme d'État au socialisme de marché. Il assouplit la laïcité, mais conserve toutefois le fort nationalisme syrien et les liens unissant la Syrie avec la République islamique d'Iran. De même, la République arabe syrienne devient un acteur clé de "l'axe de la résistance" malgré ses différences idéologiques majeures avec l'Iran. Sur le plan confessionnel, des chrétiens et des sunnites obtiennent des postes clés dans l'armée et les ministères.

Malgré les efforts d'al-Assad, pour mettre en œuvre des réformes économiques lors de sa présidence telles que la privatisation de certaines industries et l’ouverture partielle aux investissements étrangers, on a noté un accroissement des inégalités économiques car seuls les riches ont profité de ces réformes au détriment des classes populaires.

Une répression sans précédent ?

En 2011, sa répression des manifestations du printemps arabe provoque le déclenchement de la guerre civile syrienne, aux conséquences internationales. Les interventions militaires de l'Iran et de la Russie lui permettent cependant de se maintenir au pouvoir. Pendant ce conflit, Bachar al-Assad est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par l'ONU en raison de bombardements ciblés contre les populations civiles, de l'utilisation d'armes chimiques et de la mort sous la torture ou par pendaison d'environ 100 000 opposants politiques.

Elvan BLANCHARD,

Paul ROUSSEAU.

Boualem Sansal : écrire ou subir

L'écrivain franco-algérien face à l'extinction de la liberté d'expression en Algérie.

Boualem Sansal a été arrêté par la police algérienne, le 16 novembre 2024 à Alger. Il a été placé en garde à vue et jugé pour « atteinte à l'unité nationale ». Ces accusations sont notamment dues à d'anciens propos qu'il aurait tenus concernant la légitimité du Maroc sur le Sahara Occidental. Cependant, ce n'est pas le seul reproche qui est adressé à l'écrivain. En effet, ce dernier a notamment exprimé plusieurs critiques à l'égard du fonctionnement du régime algérien.

Qui est-il ?

Boualem Sansal est un écrivain franco-algérien né à Theniet El Had en Algérie le 15 octobre 1949. Il a commencé à écrire, en 1999 alors qu'il avait déjà 50 ans. Auparavant, il avait occupé plusieurs postes prestigieux en Algérie. Dès son premier roman "Le Serment des barbares" il dénonce la situation de l'Algérie durant la guerre civile, nommée la décennie noire. Ses autres œuvres dénoncent aussi la corruption, l'injustice présente au sein du gouvernement algérien. Il remporte de nombreux succès littéraires. Mais sa réussite lui vaut également des critiques, notamment de la part du gouvernement algérien. Il a été naturalisé français en 2024 par le président Emmanuel Macron. Son souhait était de s'établir en France avec sa famille.

La réaction de la France

Lors de la conférence des ambassadeurs, face à l'annonce de l'emprisonnement de Boualem Sansal, le président de la République française dénonce l'État algérien. Le lundi 6 janvier, le président a demandé la libération immédiate de l'écrivain franco-algérien et déclare : « L'Algérie entre dans une histoire qui la déshonore ».

La réaction des médias

L'arrestation de Boualem Sansal a également soulevé une vague d'indignation de la part des différents médias français. De nombreux auteurs ont contesté l'arrestation de l'écrivain en dénonçant une menace pour la liberté d'expression. L'affaire continue d'être suivie avec attention par de nombreux médias et l'Etat français.

Thomas MENNESSIER,

Benjamin GUITTENIT.

Changement de pouvoir : que se passe-t-il vraiment en Syrie ?

La chute de Bachar al-Assad a libéré le peuple. Ahmed al-Charaa, le leader d'un groupe islamiste radical prend le pouvoir.

Le 8 décembre, les rebelles ont annoncé leur entrée dans la capitale de la Syrie, Damas, déclarant la ville “libérée” et affirmant que Bachar al-Assad avait quitté le pays. Des célébrations ont eu lieu dans la ville, avec des habitants renversant des statues de la famille Assad, symbole de la chute du régime et de la libération.La prise de pouvoir de Ahmed al-Charaa

Ahmed al-Shara grande figure et chef d'un groupe islamiste extrémiste nommé : Hayat Tahrir al-Cham, a émergé comme la figure dominante en Syrie suite à cette transition de pouvoir. Par le passé, lié à des groupes djihadistes, al-Charaa a essayé de se repositionner en tant que leader pragmatique s'engageant à respecter toutes les confessions et à reconstruire le pays. De nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement de al-Charaa dans le but de stabiliser le pays, telles que la suspension de la Constitution et du Parlement pour une période transitoire. Des efforts ont été déployés pour lutter contre les différents groupes rebelles et intégrer leurs combattants au sein du nouveau ministère de la Défense, pour créer une armée nationale unie.

Un bouleversement politique

Mais le pays fait face à nombreux défis, par exemple la nécessité d’organiser des élections libres, ce qui représente un grand changement pour la population. Cela peut prendre jusqu'à quatre ans, le temps de réécrire la Constitution et de mettre en place les structures nécessaires, a annoncé Ahmed al-Charaa. Dans le même temps, des discussions sont en cours entre différentes forces politiques et militaires et les forces démocratiques syriennes, pour assurer la transition du gouvernement, représentative de la diversité syrienne.

Un changement surveillé

La situation de la Syrie est surveillée au niveau international. Des pays comme l’Espagne ont envoyé des délégations pour rencontrer les nouveaux dirigeants et discuter de la situation politique et humanitaire, ainsi que des perspectives de reconstruction. Toutefois, des préoccupations subsistent quant à la capacité du nouveau gouvernement à maintenir la stabilité, compte tenu du passé radical de certains de ses leaders.

Clarence JOUAN,

César TALBOT.

Prisons syriennes, théâtre d'atrocités sans nom

Après la chute du régime de Bachar al-Assad, les prisons syriennes ont révélé l'ampleur des horreurs commises.

Durant l'ensemble de la dictature de Bachar al-Assad, les prisons syriennes ont été le théâtre de brutalités extrêmes. Dans ces "prisons", régnaient torture et violence exercées en toute impunité par les bourreaux. En effet, des milliers de détenus furent arrêtés arbitrairement. Ils ont subi un traitement inhumain.

Des prisons surpeuplées et insalubres

Sous cette dictature, les prisons syriennes étaient surpeuplées et les détenus privés de sommeil. Des cellules conçues pour quelques dizaines d'individus en contenaient souvent des centaines. L'hygiène y était déplorable, ce qui favorisait la transmission de maladies comme la tuberculose ou la gale. L'eau potable et la nourriture d'après les rares survivants n'étaient que très rarement distribuées.

La torture, une pratique systématique

Dans ces prisons, la torture était non seulement normalisée mais elle était institutionnalisée : des pratiques barbares comme les passages à tabac, des électrochocs servant à briser les détenus physiquement et psychologiquement et à les traumatiser pour toute leur vie. On peut observer dans certains rapports, des milliers de photos de cadavres, des visages mutilés et des signes évidents de famine et de maltraitance.

Un appel à la justice internationale

Bien que les crimes soient connus au niveau international, traduire les responsables en justice est parfois compliqué de par les blocages géopolitiques que subissent les mécanismes de cette justice, au moins à court terme.

Gaspard RUELLO,

Sacha LALLE.