Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Les journalistes du lycée mènent l'enquête

Des interviews exclusives, des questions pertinentes, des sujets variés : les journalistes de Kerneuzec sont retournés à la source et ont recueilli les témoignages de la militante quimperloise Fanny Chauffin, de membres de la communauté LGBTQIA+ des environs, de restaurateurs ou d'agriculteurs de la région, du réalisateur australien Michael Gracey, du groupe d'electro parisien Bleu Pétrole, de l'entraîneur du club de foot de Bannalec... Ce numéro, c'est aussi un aperçu de la vie sous l'Occupation dans les environs de Quimperlé, du quotidien à l'internat du lycée ou le récit d'un match de l'équipe féminine de volley de Kerneuzec. Et encore bien d'autres sujets sports ou loisirs ! Un vrai travail de reporters de terrain.

| N° 5 - Mars 2025 | www.lyceedekerneuzec.fr |

Fanny Chauffin : une voix engagée pour la justice

Dans un monde où l’information est omniprésente mais souvent biaisée, Fanny Chauffin se démarque par son engagement sans faille pour la justice et la vérité.

Nous avons décidé de mettre en avant une femme indignée par les injustices du monde, qui soutient également la cause palestinienne, dénonçant les injustices et sensibilisant à la situation en Palestine. Vivant dans le pays de Quimperlé, elle a vu évoluer la position des gens au sujet des injustices qui sont parfois tabou, grâce aux mobilisations créées par des collectifs comme celui dont-elle fait partie : "Liban Palestine Sud Cornouaille".

« On a perdu en France et partout en Europe le fait de s’indigner » confie Fanny Chauffin. Inspirée par le livre Indignez-vous ! de Stéphane Hessel, elle considère que l'indignation est une nécessité face aux injustices du monde.

Une femme engagée

Fanny Chauffin s’attache particulièrement à la cause palestinienne, un sujet qu’elle estime déformé par les médias dominants. Selon elle, « 80 % des médias sont tenus par les plus riches, ce qui fausse le travail journalistique ». Elle dénonce un traitement partial de l’actualité, où la souffrance des Palestiniens est souvent minimisée.L’une des choses qui l’a profondément marquée remonte à ses années d’école, où on lui enseignait qu’« une terre sans peuple a été donnée à un peuple sans terre », alors qu’en réalité, il y avait bien un peuple sur cette terre. Cette version des faits, répandue et acceptée pendant des décennies, l’a révoltée lorsqu’elle a découvert la réalité historique. Elle insiste aussi sur le paradoxe de Gaza, qualifié de « pays le plus peuplé et le plus cultivé du monde », tout en étant soumis à des restrictions extrêmes. Elle ne comprend pas comment une telle situation peut être ignorée par tant de gens.

Un combat pour la vérité

Fanny s'engage également dans des actions concrètes, soutenant des associations comme l'Association France-Palestine, qui milite pour la reconnaissance des droits des Palestiniens. Elle est active dans de nombreux groupes ou collectifs tel que le groupe « Liban Palestine Sud Cornouaille ». Elle souligne l'importance de mobiliser l'opinion publique et d'envoyer des messages de solidarité aux élus locaux pour un engagement en faveur de la paix. “Pourquoi la Palestine mobilise-t-elle si peu ?", interroge-t-elle, rappelant que certaines causes sont plus médiatisées que d'autres. Fanny Chauffin continue son combat, refusant de détourner le regard face aux injustices du monde.

Une bataille contre la censure

Pour Fanny Chauffin, la question palestinienne illustre un problème plus large : celui de la manipulation de l’information et de la censure. Elle regrette que « les jeunes, dans le monde entier, ne soient pas informés de ce qui se passe là-bas ». Pour elle, cette ignorance n’est pas un hasard : « Dans le monde, ils maîtrisent les médias. L’accès à l’information est difficile. On est censurés. ». Puis elle dit « On ne vous censure plus. La censure, vous l’avez dans la tête », lance-t-elle dénonçant l’autocensure qui empêche de se questionner. Néanmoins Fanny Chauffin reste optimiste pour la cause palestinienne.

Zoé Esvan, Naile Nair

Soirée en faveur de la Palestine

Fanny Chauffin nous a invitées à une soirée consacrée à la cause palestinienne le 14 février 2025. Nous avons pu assister à une lecture de poèmes en arabe et en français. Une chorale est venue interpréter quelques chansons, ce qui nous a permis de vivre et partager un moment de convivialité autour d’une même cause qui nous tient à cœur.

Nous avons aussi partagé un repas palestinien, composé de Chorba (soupe) et de falafels accompagnés de petits gâteaux.

Une vente d’épices, produites en Palestine, a été mise en place lors de cet événement afin de récolter de l’argent pour les camps où se cultivent ces épices. Nous avons passé une agréable soirée très enrichissante.

Naile Nair, Zoé Esvan

Pride, des voix et vies difficilement audibles

De jeunes Bretons de la communauté LGBT+ témoignent et expliquent les enjeux.

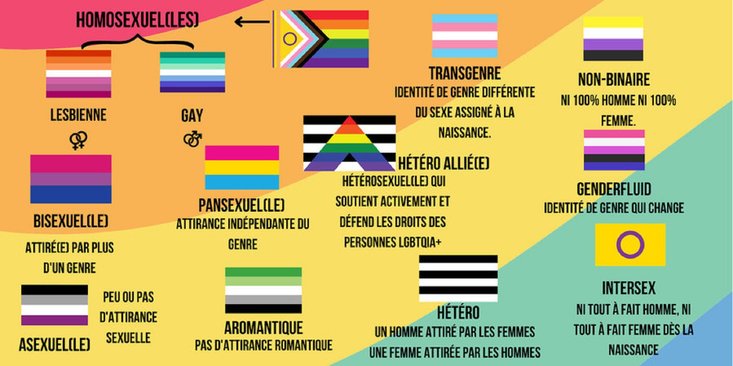

Le 7 janvier 2025, Mark Zuckerberg annonçait suspendre le fact-checking de Meta aux Etats-Unis, soit la modération de ses applications Facebook, Instagram et Thread. Par ce geste, le patron de Facebook cautionne implicitement le harcèlement et le dénigrement de la communauté LGBTQ+ sur ses réseaux. De plus Zuckerberg autorise l’appellation de « malades mentaux » pour les personnes de la communauté. Déchaînant les foules sur les réseaux, cette politique place une nouvelle fois les Queer sur le devant de la scène.

« Queer à la base c'est une insulte, ça veut dire "étrange", mais ça a été récupéré par les mecs gays, puis ça s'est étendu à tout le monde » nous explique Julian*, adolescent cis homosexuel. L’acronyme LGBTQIA+, souvent abrégé en LGBT, signifie Lesbian Gay Bisexual Transexual Queer Intersex et Ally et est devenu le symbole d’un point d’attache, d’une communauté ouverte et bienveillante. « Dans la globalité j'aime trouver des signes d'une présence de gens LGBT quand je me rends à un endroit que je ne connais pas, car je sais que c'est des endroits où je serais en sécurité. ». La « communauté » n’en est pas une à proprement parler puisqu’il s’agit en réalité d’associations luttant ensemble afin de faire reconnaitre les droits des personnes Queer.

Le sigle LGBT reste cependant parfois assimilé à une insulte, une étiquette collée aux personnes jugées différentes ; un isolement social qui peut être difficile à vivre. « En soit {la communauté} a réussi à s’intégrer et à avoir de nombreux droits, mais il a toujours une différence marquée, témoigne Ash*, pansexuel et non binaire. Il y a des fois où on se rend vraiment compte que des gens nous traitent différemment à cause de ça, et c’est assez difficile de vraiment s’intégrer ». Partout sur les réseaux, des déferlements d’insultes et de menaces, implicitement portés par la politique des PDG de ces mêmes réseaux à la modération bien insuffisante. Les conséquences s’observent même sur des jeunes, comme ici dans un collège de Bretagne, comme en témoigne Julian : « Il y a eu un harcèlement pendant presque toute la deuxième partie de l'année (de quatrième, ndlr), qui aura débouché sur une agression physique dans l'enceinte du collège. »

Face aux discriminations s'organise chaque année à Lorient "la marche des fiertés", la fameuse Pride où se rassemblent Queer et Ally afin de défendre les droits de la communauté LGBT+. Avec la participation du Collectif Pride Lorient, créé en 2021 et devenu association en 2023, la marche s'est tenue pour la quatrième fois le 29 juin de l'année passée, réunissant les personnes soutenant la cause du mouvement LGBT.

Lounna Lamzi, Tadeg Bougot

*pour des raisons d'anonymat, les prénoms mentionnés dans cet article ont été modifiés.

Cinq ans après la pandémie, les commerces toujours impactés

Le Covid-19 a bouleversé le monde du commerce, en particulier le secteur de la restauration. Entre restrictions sanitaires, nouvelles normes et défis économiques, les commerçants ont dû faire preuve d’ingéniosité pour survivre. Exemple à Pont-Scorff.

Nous avons interrogé le personnel du restaurant Graine de Fantaisie à Pont-Scorff afin de comprendre comment ils ont vécu cette période et quels changements persistent encore aujourd’hui

Un changement de vision et de méthodes de travail

Dès le début de la pandémie, les commerçants ont dû revoir leur manière de travailler. L’accueil des clients, le nettoyage intensif des surfaces, le port du masque et le respect des distances de sécurité ont marqué leur quotidien. Certains ont ressenti une véritable perte de repères, notamment en raison des incertitudes liées aux salaires et à la stabilité financière de leur activité comme en témoigne Anais, une serveuse.

Dans la restauration, les adaptations ont été nombreuses. « Pendant la pandémie, nous avons dû changer notre façon de travailler, mais après, tout est revenu à la normale », explique Gwenaël Nigen, le patron de Graine de Fantaisie. Pourtant, ces ajustements ont laissé des traces, notamment dans la relation avec les clients. Certains refusaient le masque ou le pass sanitaire, rendant le service parfois difficile.

Des défis économiques et un recrutement devenu complexe

L’un des plus grands défis après la réouverture des commerces a été le recrutement. « Beaucoup d’employés ne veulent plus travailler en restauration », affirme Gwenaël Nigen. Des horaires exigeants et des salaires jugés insuffisants ont rendu l’embauche plus compliquée. Ce manque de personnel a forcé certains établissements à modifier leurs horaires, allant jusqu’à fermer certains soirs faute d’effectif.

D’un point de vue économique, la pandémie a entraîné une augmentation du coût des matières premières et de l’énergie, réduisant les marges des commerçants. Le secteur a également vu évoluer la concurrence : avec l’augmentation des plats à emporter, certaines boulangeries se sont mises à proposer des pizzas ou d’autres repas, créant une nouvelle compétition avec les restaurants traditionnels.

Les conséquences durables et l’adaptation nécessaire

Malgré les difficultés, certains aspects positifs ont émergé. « La crise nous a poussés à innover : nous avons investi dans du nouveau matériel, comme des machines à pizzas, et nous développons de plus en plus la vente à emporter », témoigne le patron. La fidélisation des clients a aussi été un enjeu majeur pour assurer la reprise du chiffre d’affaires.

Cependant, le retour à la normale reste compliqué. Les prix ne baissent pas, obligeant les commerçants à s’adapter continuellement. Graine de Fantaisie a notamment changé de fournisseurs pour réduire les coûts, tandis que d’autres se sont spécialisés dans le bio et le local, une tendance renforcée par la pandémie.

Quel avenir pour les commerces ?

Les commerçants sont du même avis : l’après-Covid n’est pas un retour à l’avant, mais bien un nouveau départ, avec des nouveaux défis. La capacité à s’adapter aux nouvelles attentes des clients et aux réalités économiques actuelles sera essentielle pour assurer la survie de la restauration.

Si la crise a fragilisé de nombreux commerces, elle leur a aussi permis de repenser leur modèle économique, d’innover et de mieux anticiper les défis de demain. L’avenir du commerce après la pandémie repose sur la flexibilité, l’écoute des consommateurs et une adaptation constante aux nouvelles contraintes du marché.

Malgré l’importance de cette pandémie, les jeunes, notamment un apprenti en CAP de Graine de Fantaisie, semblent "appréhender positivement" l’avenir du travail sans se poser de questions par rapport au Covid.

Amélie Sohier, Moune Nigen

Agriculteurs entre climat et hausse des prix

Nous sommes parties à la rencontre de deux agriculteurs à Clohars-Carnoët. Ils nous racontent leur quotidien, impacté par le changement climatique et les hausses des prix.

Damien Dobrenel, agriculteur depuis 11 ans et propriétaire de sa ferme bio à Clohars-Carnoët, s'est associé à Mathieu Lanoy le 1er janvier 2024. Les deux associés travaillent environ 12h par jour et ont un total d'environ 150 UGB (unités gros bétail). Quotidiennement 75 vaches passent deux fois à la traite. Cette ferme est autonome à 100 % c'est-à-dire qu'ils produisent tout, même les aliments des animaux. Depuis 11 ans, Damien affirme avoir vu un gros changement avec le dérèglement climatique : "Depuis que j'ai la ferme, j'ai remarqué le changement par rapport aux récoltes (décalage des dates et volume). Les météos sont très aléatoires et posent problème car si les récoltes sont cramées, cela fait de la nourriture en moins pour les vaches et peut devenir un gros problème. C'est un cercle vicieux." Non seulement le réchauffement climatique impacte les récoltes mais également la santé des vaches, Mathieu nous a expliqué : " Les vaches ne supportent que jusqu'à environ 22 degrés, au-dessus, elles commencent à vraiment être malades et potentiellement mourir."

Damien exprime que son métier est une profession de passion et que, de nos jours, il faut absolument l'aimer si on veut tenir dedans.

Les deux associés rencontrent des problèmes climatiques mais aussi des difficultés avec la hausse des prix. Depuis l'inflation de 2023, le prix du gasoil pour l’équipement a augmenté, ce qui complique les finances car la ferme produit essentiellement du lait ; mais ils ne peuvent pas augmenter la prix de vente car c'est l’État qui fixe le prix.

Océane Lanoy, Elora Pilette

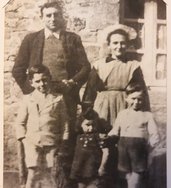

Des victimes oubliées

Dans cet article vous découvrirez les témoignages inédits d'Annick et Georges, témoins civils directs de la Seconde guerre mondiale dans le pays de Quimperlé.

Second article de notre série autour de la Poche de Lorient. La Seconde guerre mondiale a laissé de nombreuses victimes civiles, malheureusement beaucoup tombent dans l'oubli. Pour cet article, nous sommes partis interviewer Annick Pennober et Georges, témoins de l'atrocité de la guerre pendant leur enfance. Nous allons d'abord exprimer le témoignage d'Annick, puis celui de Georges.

Un jour comme les autres

Ce jour, 11 septembre 1944 Jean Boulbart, grand frère d'Annick, âgé de 8 ans joue dans la cour de la maison familiale sur une brouette. Pendant ce temps, un détachement allemand passe dans son village de Sainte-Marguerite (Rédéné). Mais la position repérée par les Américains positionnés à quelques kilomètres de là, déclenche un bombardement ciblé sur la commune. Le frère est touché à l'aine et le père à la poitrine par des éclats d'obus.

Une fin tragique

Les deux blessés sont emmenés d'urgence à l'hôpital de Quimperlé. Éloigné de ses proches, Jean succombera à ses blessures dans sa chambre d'hôpital. Jean Le Clanche qui était hospitalisé dans la même chambre que l'enfant et son père se souviendra : "son fils agonisant seul, personne à son chevet, un simple paravent nous séparait, et avait été mis pour la circonstance".

Un retour difficile

Touché par un éclat d'obus près du cœur, le père d'Annick survit. Après sa convalescence il revient à la maison familiale sans son fils aîné. Ce drame va profondément marquer toute la famille, en particulier les parents. "Mes parents ont mal vécu après, ils sont restés traumatisés", nous a raconté Annick.

Plusieurs déménagements

Après cet évènement et en raison du danger de rester dans la zone de la poche, la famille Pennober va déménager à Arzano où leur famille de Guidel habitait déjà. Ils vont y rester peu de temps avant de déménager à Quimperlé près du garage Citroën à Ros-Glas. Le bétail, lui, sera déplacé à pied sur Scaër. Ils vont y rester pendant quelques mois.

La vie ensuite

Après la guerre, la famille Pennober logera dans une des baraques en bois relativement confortables que les Américains ont installées à Sainte-Marguerite. Cependant, un incident aura tout de même lieu dans la baraque voisine : la gazinière utilisée pour la cuisine prenant feu emmène avec elle la maison et le père de la famille résidente. Annick se souvient de la petite fille voisine du même âge qu'elle : "elle avait toutes ses mains brûlées".

Nous avons aussi eu la chance de découvrir une toute autre histoire, celle de Georges qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre. Son témoignage illustre la fraternité entre citoyens.

L'occupation

La famille de Georges, qui avait hérité d'une grande maison de campagne dans le hameau de Kergall à Arzano, a accueilli tout au long de la guerre des familles de réfugiés venues de Lorient qui "était devenu invivable". L'organisation était "bien simple : une pièce, une famille et il y avait même des gens qui étaient dans un grenier au dessus des vaches ". La famille de Georges a également accueilli une famille juive qui venait du bourg d'Arzano ; bien que la maison fût proche, elle était tout de même retirée et permettait aux réfugiés de se sentir plus en sécurité. Ils avaient une voiture avec eux et les parents de Georges l'ont cachée avec des fagots pour éviter tout problème avec les Allemands. Malheureusement les jeunes réfugiés voulaient retourner dans leur région d'origine dans le nord de la France. Ils seront arrêtés par les Allemands et déportés à Auschwitz-Birkenau et disparaîtront comme tant d'autres. Une femme d'Arzano recevra sur un papier un message de la famille juive annonçant qu'ils étaient dans des trains à bestiaux.

Les Américains

Georges et sa famille ont eu devant chez eux un camp américain qui était donc devenu une cible de l'artillerie allemande. Cette arrivée des Américains a été un chamboulement pour les paysans bretons, comme le disent Annick et Georges "avant les Américains c'était le Moyen-âge", "pour la première fois je voyais des humains noirs". Cette arrivée a également renforcé les dangers déjà présents. Georges a dû être déplacé à Guiscriff puisque les écoles d'Arzano étaient fermées, "les familles ont reçu l'ordre d'évacuer la commune, autant mes parents avaient reçu des réfugiés, autant ils devenaient concernés par la chose".

Les Allemands après la guerre

Après la guerre, certaines familles locales ont reçu des prisonniers de guerre allemands en aide au travail. Les familles de Georges, Annick et Gabriel, le mari d'Annick, en ont eu un chez eux. Annick se souvient : "dans une pièce de la baraque il y avait plein de cartes postales avec des fleurs qu'il recevait de chez lui et qu'il affichait sur les murs". L'Allemand chez Annick s'appelait Willy. Ces Allemands ont laissé dans les mémoires plusieurs anecdotes comme chez Gabriel Pennober quand le prisonnier prenait dans ses bras Gabriel encore âgé de cinq ans et prononçait "moi égal petit" en se souvenant de son enfant en Allemagne qu'il n'avait pas vu depuis des années.

Mathéo Hannecart,

Gwenaël Phelippo-Dubois

Breizh, un douar repu e-pad an eil brezel bed

La Bretagne, terre de refuge pendant la Seconde guerre mondiale.

Breizh, ha dreist-holl, departamant ar Penn-Ar-Bed, a zo un douar « e penn ar bed ». E-pad an Eil Brezel-Bed, Breizh he deus bet ur roll a-bouez, a-drugarez d’he lec’h strategel. Evel evit ar Brezel-Bed Kentañ, Breizh zo un douar repu.

Tec’hadeg-Veur 1940

E deroù ar brezel, e miz Mae-Even 1940, miliadoù a frañzisien o deus tec’het kuit en abeg da mont war-raok an alamaned. Anvet e vez ar prantad-se an dec’hadeg-Veur. Evit gwir, al lodenn vrasañ eus ar repuidi a oa e Breizh. Goude an tec’h en abeg da araokadenn an alamaned, kavet o doa repu e maezioù Breizh, met ivez er c'hêrioù evel Kemper, Sant-Brieg pe e Brest. An dec’hadeg a zo bet merket gant stuzioù bevañ diaes-kenañ, gant ar spont, bombezadegoù, an naon, kleñvedoù-red...

Ar repuidi yuzev

Evel just, e-pad an Eil Brezel Bed ar yuzevien a oa heskinet gant an nazied. Kalz a familhioù yuzev o deus kavet repu e Breizh war Enizenac’h, er Morbihan, dindan an Dalc’h. A-drugarez , dreist-holl, da unaniezh an eneziz, pemp bugel o deus kavet ur guzhadell hag o deus achapet kuit eus an nazied. Ouzhpenn-se, e oa lec’hioù all evit kuzhaat ar yuzevien. Da skouer, strouezh Bovel er Morbihan, a oa unan eus ar repuioù brasañ evit kuzhaat anezho.

Ar resistañs

Breizh zo ur repu evit ar resistañs. Evit gwir, gwelet e vez er c’hoadoù krouidigezh strouezhioù evel hini Sant-Marcel er Morbihan, an hini brasañ ha brudetañ e Breizh.

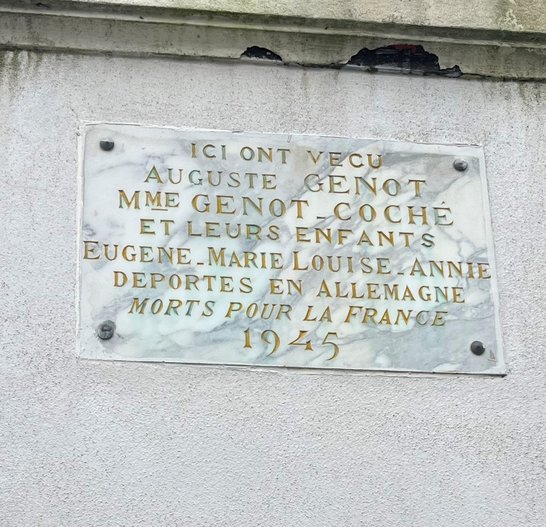

Kavet e vez er strouezhioù resistanted, met ivez yuzevien a gav repu pe tud yaouank a nac’h an STO ( servij al labour rediet ). Ar vretoned a degemer ar rezistañted ha soudarded ar Gevredidi. Da skouer, e Kemperle, ar familh Genot he doa kuzhet ul loman Amerikan. Distrujet e oa bet e garr-nij e miz Meurzh 1943 ha kuzhet e oa bet e miz Du 1943 e ti ar re Genot.

Traduction

La Bretagne, a joué un rôle important durant la Seconde guerre mondiale, notamment grâce à son territoire géographique stratégique.

Le grand exode de 1940

Au début de la guerre en mai-juin 1940, l’avancée allemande a provoqué la fuite massive des Français du nord-est vers la Bretagne. Des dizaines de milliers de civils se sont réfugiés dans les montagnes bretonnes ou les villes comme Quimper, Saint-Brieuc ou Brest. L’exode est marqué par la peur, la famine, les bombardements, les maladies…

Les réfugiés juifs

La persécution des juifs est au centre de l’idéologie nazie. Alors, les juifs ont trouvé refuge chez les habitants en Bretagne pour échapper à l’avancée allemande. Les juifs pouvaient se cacher dans les maquis comme celui de Bovel dans le Morbihan ou sur l’île aux Moines par exemple.

Les résistants

La Bretagne est un symbole de la résistance. On peut voir la création de nombreux maquis dans les forêts bretonnes, le plus important étant celui de Saint-Marcel dans le Morbihan. On y trouvait des résistants, des juifs et des opposants au STO (service du travail obligatoire). Les Bretons accueillaient également les résistants et des soldats alliés. Par exemple, la famille Génot de Quimperlé a accueilli un aviateur américain après la destruction de son avion par les forces allemandes.

Catherine Eloann,

Catherine Olwenn

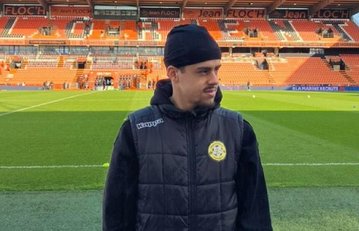

Un coach, c'est quoi ?

Le 19 Janvier Léo Le Jalus, coach de l'équipe U17 du club de foot de Bannalec a été interviewé afin de connaitre l'importance d'un coach dans une équipe.

Le rôle du coach dans une équipe de football est bien plus qu'un simple poste de gestion. Il est le pilier autour duquel se construit la cohésion, la stratégie et la performance de l'équipe. Que ce soit à un niveau amateur ou professionnel, un bon entraineur est crucial pour mener ses joueurs vers le succès. D’après Léo Le Jalus, coach du club de foot FG Bannalec, nous savons qu'un coach permet de préparer les séances d'entrainement, les matchs ainsi qu'analyser les performances de chaque joueur pour créer le meilleur 11 possible. Voici pourquoi le rôle du coach est indispensable dans une équipe de football ou même un sport collectif.

D'après Léo Le Jalus, pour préparer ses entrainements et ses matchs, il doit prendre entre 30 min à 1h de son temps personnel pour préparer les exercices et les compos de match... Cela inclut le choix du système de jeu, la manière d'aborder chaque phase du match (attaque, défense, transition) ainsi que les ajustements en fonction de l'évolution du score. Sans cette expertise, même des joueurs talentueux peuvent se retrouver désorganisés sur le terrain.

Un entraineur est également un leader et parfois même parfois un psychologue. Il doit savoir gérer les personnalités et les relations au sein de l'équipe. De plus Léo nous explique qu'un coach peut apporter sa vision de jeu, son expérience ainsi que sa capacité d'adaptation. Il doit aussi maintenir une bonne ambiance et faire en sorte que chacun se sente impliqué et motivé.

Au-delà de la tactique collective, un coach joue un rôle fondamental dans le développement technique et physique de chaque joueurs. Selon Léo, le coach doit identifier les points forts de chacun et les exploiter tout en travaillant sur les points faibles. L'entraineur est responsable de l'évolution du niveau individuel des joueurs, en leur apportant des conseils sur leur technique, leur condition physique, leur gestion du stress et leur mentalité de jeu.

Oan Botherel-Rué,

Lou-Ann Pinto

Stade Brestois : des supporters ravis

Le Stade Brestois, l'équipe surprise de la Ligue des champions, a défié les géants européens avec un parcours historique. Témoignages de quelques fans.

Le Stade Brestois 29 a réalisé un parcours extraordinaire dans la compétition la plus prestigieuse de football, la Ligue des champions.

Pour une première fois en Europe et de plus dans la meilleure compétition d'Europe, les Bretons ont réussi à trouver une place dans les 24 premiers, devant des équipes telles que la Juventus ou Manchester City, avec quatre victoires, une égalité et trois défaites en huit matchs. Classés 18ème dans la phase de championnat, les Brestois ont pu jouer les barrages pour les 8èmes de finale contre le Paris Saint-Germain le 11 février (à domicile) et le 19 février (à l’extérieur). Les Bretons ont perdu 3-0 à l'aller et se sont inclinés lourdement au retour avec 7 buts encaissés, soit un score de 10-0 pour le Paris Saint-Germain.

Mais cette lourde défaite n'enlèvera en rien les émotions vécues par ceux qui ont supporté le Stade Brestois pendant leur première campagne européenne. Voici quelques unes de leurs réactions.

"Je suis très content de ce chemin parcouru en Ligue des champions pour une grande première. Les émotions qu'on a vécues entre septembre et février étaient intenses." Raphaël Le Teuff, fan du Stade Bretois depuis sa montée en puissance.

"Malgré cette lourde défaite face au PSG, les joueurs bretons se sont bien montrés sur le terrain tout au long de la Ligue des champions et il faut les remercier, les joueurs, ainsi que l'entraineur Eric Roy pour ces émotions et ces moments qu'ils nous ont fait vivre" Anonyme

"On a défié l’Europe avec courage, joué chaque match avec le cœur et fait vibrer tout un peuple. Merci Brest, et vivement la suite !" : Ewen P., supporter du club, âgé de 18 ans.

Kenan Erdogan, Lucien Trope,

Raphaël Le Teuff

« Ce genre de match forge une équipe »

Le 11 décembre, l'équipe féminine de volley-ball de Kerneuzec a affronté l'AS Quimper à Kerneuzec et a malheureusement connu la défaite. Retour sur le match.

Une déception amère mais un apprentissage

Après le dernier coup de sifflet qui a scellé la défaite de la section volley de Kerneuzec 0-3, Loubna, passeuse de l’équipe, ne cache pas sa frustration. « C’est difficile, surtout après avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons lutté, mais certains détails nous ont échappé. Ce n’est jamais facile de perdre un match aussi important, mais il faut se relever. C’est ça aussi le sport : on apprend de ses erreurs et on s'en sert pour rebondir. »

Le match de volley, malgré la lourde défaite, a été très acharné. Dès le début, l’équipe a montré une certaine détermination, mais la pression était palpable. Les adversaires étaient solides, notamment au niveau de leurs services, qui ont mis l'équipe sous tension dès les premières minutes. Elles ont eu du mal à se synchroniser sur les passes et les attaques, et malheureusement les erreurs ont commencé à s'accumuler.

Les moments de doute se sont multipliés : des passes mal exécutées, des attaques imprécises, et une défense qui semblait trop fragile face à la puissance de l’adversaire. Lors des derniers sets, on les voyait essayer de remonter la pente sous les encouragements du public, mais il était déjà trop tard. Malgré quelques beaux échanges où l’équipe a montré de belles actions collectives et un désir de gagner, les fautes directes et l’incapacité à prendre le dessus dans les moments clés leurs ont fait perdre ce précieux match.

Le score final a été sévère, mais elles savaient que ce match aurait été différent avec plus de concentration et de cohésion. Il faudra apprendre de cette défaite pour revenir plus fort lors du prochain match.

Des supporters en feu

Oan, un supporter de l'équipe était très motivé mais avait du mal à cacher sa déception. "On y croyait tellement ! On les a vues remonter au deuxième set, et on pensait vraiment qu'elles pouvaient le faire, ça été dur de les voir perdre après un tel match."

Autour de lui, d'autres supporters partagent le même sentiment. Certains, comme Nolann, tentaient de dédramatiser : "C'est un sport, soit on gagne soit on perd. Aujourd'hui n’était juste pas le jour, cependant elles se sont battues jusqu'au bout. C'est ça le plus important."

Un avis important

Suite à ce match, les joueuses quittent le terrain sous les applaudissements du public. Certaines sont forcément déçues tandis que d'autres se réconfortent. Lylan la capitaine, confiait après le match : "On a donné tout ce qu'on pouvait, mais on a manqué de lucidité. Il nous manquait certes de l’expérience mais on saura se relever plus fortes la prochaine fois. C'est frustrant, mais on va apprendre de cette défaite !"

Le coach de son côté restait optimiste : "Ce genre de match forge une équipe. On a vu de belles choses et on reviendra plus forts. Cette défaite va créer une nouvelle équipe."

Une partie des jeunes talents de l'équipe, comme Linaléa, réceptionneuse attaquante, ne manquait pas d'optimisme. « C'est ma première année au lycée et j'ai appris énormément aujourd'hui. Même si la défaite est dure, j’ai vu des progrès dans notre jeu collectif. Il faut juste continuer à travailler et à croire en nous. »

Pierre Oudin,

Nolann Ledoux

À vos agendas : des idées pour bouger

Quelques rendez-vous sportifs à venir autour de Quimperlé.

Réservé aux filles

A l'occasion de la journée des droits des femmes et du festival Sous les paupières des femmes à Quimperlé, plusieurs séances sportives 100 % féminines et gratuites sont proposées. Le samedi 8 mars, une initiation au self défense féminin à Lorient avec l’École Lorientaise d’Arts Martiaux au dojo de Kersabiec à Lorient le matin. L'après-midi, c'est baptême de plongée par des filles pour des filles à l'Aquapaq de Quimperlé. Et le jeudi 13 mars, rendez-vous au gymnase des Cordiers à Quimperlé pour un footing 100 % féminin.

Pour la bonne cause

Courir pour lutter contre les maladies, ça motive ! Le 13 avril, matinée sportive de lutte contre les maladies à Quimperlé : marche et course au départ de l'auberge à l'entrée de la forêt de Toulfoën, au bénéfice du Téléthon, Vaincre la mucoviscidose et la Ligue contre la cancer. Et le dimanche 1e juin c'est la Kemperloise, pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer et pour des lits en soins palliatifs à l'hôpital de Quimperlé.

Une pluie de trails

Ce printemps, il y aura de quoi user ses semelles sur les plus beux sentiers du coin... Avec : le 13 avril, le trail de l'Aven à Melgven, le 19 avril, La Trace à Trégunc, le 26 avril, le Bretagne ultra trail, avec un "petit" parcours de 29 km au départ de Quimperlé. Et une arrivée à l'office du tourisme du Pouldu. Le 4 mai, c'est le trail des rives du Blavet à Hennebont. Le 11 mai, le trail de Keriolet à Concarneau. Et le 7 juin le trail du Pouldu.

Mouiller le maillot

Si courir ne vous suffit pas, voici de quoi pimenter les sorties. Le 17 mai, le swimrun de Doëlan mêle course à pied et nage. Et le week-end du 7 et 8 juin, les raids dingues du Blavet mêleront running, VTT, stand up paddle, kayak... à Inzinzac-Lochrist.

Le cyclo club de Moëlan-sur-mer, un espace de convivialité de 7 à 77 ans

Cyclisme sur route ou VTT, le cyclo club de Moëlan-sur-mer embarque 70 amateurs de vélo pour des virées dans la bonne humeur.

Club de vélo, situé à Moëlan-sur-mer, le MCC, Moëlan Cyclo Club, se compose d'environ 70 licenciés comptant entre 6 et 70 bougies, voire plus. Le MCC a un président, nommé Olivier Tallec, un secrétaire, David Rouat, et un trésorier, Serge Piriou. De plu,s le cub compte 7 autres membres du conseil d'administration. Le club se divise en cinq sections, l'école de cyclisme, la section VTT, le groupe cyclo-sportif, le groupe cyclo-tourisme et une section compétition. Le club organise annuellement des courses sur route au printemps, un vide-grenier en août et un cyclo-cross en automne. Ces événements sont le plus souvent organisés grâce à la participation des bénévoles.

Les sorties VTT se font le samedi après-midi et durent environ trois heures, avec du café à la clef. La section VTT est divisée en 2 groupes, selon le niveau : un groupe fait à peu près 20 kilomètres et l'autre une trentaine. Chaque groupe est encadré par deux adultes, accompagnateurs des groupes. Pour intégrer la section VTT, il faut avoir au minimum 12 ans, un casque et un cuissard, fourni par le club.

Les circuits courent àtravers Moëlan, poussent à Riec, Clohars-Carnoët, longent la côte par Doëlan et le Pouldu, pour joindre la forêt domaniale de Toulfoën. Les sorties permettent de découvrir de nombreux chemins et paysages, tout en pratiquant une activité sportive, ainsi que de voir du monde et rencontrer les passionnés. Il y a dans le club une convivialité ambiante renforcée encore par les barbecues et les spectacles à l'Ellipse de Moëlan. « C’est un moment de partage, d’entraide. Les balades permettent de sortir, de voir des gens, de discuter » nous explique Stéphane, 70 ans, membre du club depuis 2020.

Damien Tanguy, Arthur Leloup

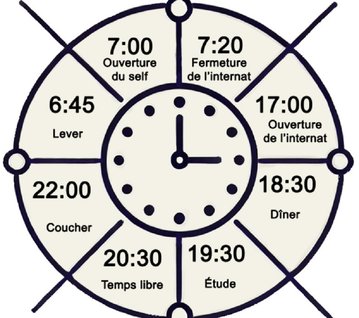

Que pensent les internes de l'internat ?

Interview de Lounna et Lou, deux élèves de première à l'internat.

Depuis quand es-tu interne ?

Lounna : Je suis à l'internat depuis septembre 2024.

Lou : Depuis la même date.

Pourquoi avoir choisi l’internat ?

Lounna : Pour éviter deux heures de bus.

Lou : Le trajet en car est long et les horaires sont contraignants.

Est-ce que tu t’y sens bien ?

Lounna : Oui l’ambiance est sympa.

Y-a-t-il des activités proposées ?

Lounna : Oui, des soirées film, jeux de carte ou encore apéro sont organisées.

Lou : Différentes soirées sont organisées de temps à autre.

Est-ce que tu y participes ?

Lounna : De temps à autre.

Lou : Très peu.

Comment sont organisées les chambres ?

Lounna : Ce sont des chambres de 1 à 4, ces dernières ne sont pas forcément organisées par niveau : c'est surtout selon l'envie des élèves. Sinon, les élèves sont souvent regroupés par niveau.

Lou : Ce sont des chambres principalement prévues pour 2 ou 4 élèves mais étant peu nombreux le nombre d'élèves par chambre varie.

Découvrez la vie à l’internat

L'internat accueille des élèves du lycée professionnel, Roz Glas, et du lycée général et technologique, Kerneuzec. Zoom sur leur quotidien, pas tout à fait comme celui des autres élèves des deux établissements.

L'internat est séparé en quatre bâtiments différents. Plusieurs activités y sont organisées comme des soirées films avant les vacances ou encore des nuits de lecture.

L'adaptation à l'internat : un défi à relever

L'internat est une grande aventure qui apporte de nouvelles expériences, mais aussi quelques difficultés. Quitter sa famille et ses repères habituels n'est pas toujours facile, et il faut apprendre à vivre avec d'autres en respectant des règles communes. En plus de cela, gérer son travail et son quotidien en autonomie demande de l'organisation. Mais au final, une fois l'adaptation faite, cette expérience peut vraiment être bénéfique.

Comment s'organise une journée en tant qu'interne ?

Contrairement aux croyances populaires, l'internat est fermé pendant la journée, empêchant les élèves internes de s'y rendre pour récupérer leurs affaires ou de s'y reposer entre deux heures de cours. Ils sont alors comme tous les autres élèves qui ne rentrent pas chez eux dans la journée.

Lou-Anne Camba-Le Bail

Better Man : dans la peau d'un singe

Micheal Gracey, un réalisateur de talent, nous donne les backstages de son film.

Better Man, un film de Michael Gracey, retrace la vie du chanteur britannique pop Robbie Williams, joué par un singe, de son enfance en Angleterre passant par son ascension avec le boys band “Take That” ; on le suit dans sa lutte contre ses démons, ses addictions et son retour avec son hit "Angels". Ce film sorti fin 2024 passe au cinéma de Kerfany à Moëlan-sur-Mer le vendredi 7 mars (VO) et le samedi 8 mars (VF). Entretien avec son réalisateur.

Vous avez déjà réalisé des comédies musicales par le passé, quels nouveaux défis avez-vous rencontrés en travaillant avec une personne vivante comme Robbie Williams, par rapport à un personnage historique comme P. T. Barnum ?

Faire un biopic sur quelqu’un de vivant est un défi en soi. Il est difficile d’interpréter et de représenter comment une personne devient qui elle est, surtout quand elle est témoin de ce processus. Il faut constamment équilibrer sa propre vision artistique avec la façon dont le sujet se perçoit lui-même.

Cela dit, travailler avec Robbie Williams a été une chance incroyable. Il a été d’une générosité et d’un courage remarquables dans la manière dont nous l’avons représenté. Il voulait un film brut et sans complaisance, même dans les moments où il n’est pas montré sous son meilleur jour. En fait, ce sont ces scènes plus vulnérables et moins flatteuses qu’il a le plus défendues, ce qui en dit long sur son engagement envers une narration honnête.

Qui a eu l’idée du film, Robbie Williams ou vous ?

Ce n’était pas aussi simple que l’un d’entre nous faisant une proposition à l’autre. Nous sommes devenus amis pendant que je réalisais The Greatest Showman, et à cette époque, il me racontait des histoires – des souvenirs personnels, des moments de sa carrière. Au bout d’un an, peut-être un an et demi, j’ai réalisé à quel point ces récits étaient spéciaux. C’est donc moi qui ai suggéré d’en faire un film, mais ce n’était pas une idée préméditée au départ.

Pourquoi avoir choisi de représenter Robbie Williams sous la forme d’un singe ? Est-ce lié aux sentiments complexes qu’on peut avoir à être interprété par quelqu’un d’autre ?

Même en étant représenté par un singe, Robbie devait être à l’aise avec un acteur qui incarnait physiquement et émotionnellement son rôle. Les choix de l’acteur – la manière dont le singe bougeait, exprimait des émotions – reflétaient toujours Robbie. Le singe ne l’a donc pas complètement épargné de cette angoisse.

L’idée m’est venue en l’écoutant parler de lui-même. Il se décrivait souvent comme “a performing monkey” (un singe de foire), se sentant comme une marionnette destinée au divertissement des autres, dans sa carrière et dans sa vie sociale. Le singe est devenu un moyen de personnifier ce sentiment – sa lutte avec l’estime de soi et le contrôle. Il crée aussi une distance émotionnelle qui permet au public de se connecter différemment. On ressent plus d’empathie pour un singe que pour un humain dans les mêmes situations – cela adoucit les aspérités, nous rend plus indulgents.

Était-il difficile pour les acteurs de s’immerger dans leur rôle sans qu’il y ait une vraie personne jouant Robbie Williams ?

C’est un peu comme dans un film tel qu’Avatar. Ce n’est pas qu’il n’y avait pas de véritable acteur pour incarner Robbie – notre acteur principal, Jonno Davies, était présent chaque jour, jouant aux côtés du reste du casting. Mais sa performance a ensuite été animée pour apparaître sous la forme du singe.

Pendant le tournage, Jonno portait une combinaison de capture de mouvement grise, ce qui, bien sûr, pouvait sembler un peu étrange à côté des autres acteurs en costume. Mais nous avions une équipe si talentueuse que, une fois les scènes en cours, cette différence visuelle disparaissait et l’immersion prenait naturellement le dessus.

Combien de temps a pris la création des effets spéciaux du singe ?

Difficile de donner un délai précis, car c’était un processus continu, mais cela a pris plusieurs mois de conception, d’animation et d’améliorations. WētāFX a passé énormément de temps à perfectionner chaque détail – de la texture des poils à la transcription fidèle de la performance de Jonno Davies dans les expressions du singe.

Avec tous les biopics qui sortent en ce moment, comment avez-vous fait pour vous démarquer ?

Ce n’était pas une question de se démarquer à tout prix, mais plutôt de se demander : « Pourquoi cette histoire mérite-t-elle d’être racontée ? » et « Y a-t-il une manière plus intéressante de la raconter ? »

Beaucoup de musiciens iconiques ont une esthétique visuelle marquée qui les définit, mais ce n’est pas le cas de Robbie. Ce qui le caractérise, c’est sa personnalité – son humour, son énergie, sa vulnérabilité. J’ai compris que si je parvenais à capturer cela, j’aurais l’essence de son histoire.

Le singe était la clé. Il ne servait pas seulement à différencier le film des autres biopics, mais aussi à montrer Robbie tel qu’il se voyait à l’époque – vulnérable, en représentation, parfois en quête de lui-même. C’était une manière d’aller au fond des choses avec une approche visuellement unique et émotionnellement honnête.

Comment avez-vous choisi l’esthétique du film ?

Je voulais que le singe s’intègre totalement à l’univers du film. Après l’animation par WētāFX, nous avons utilisé un procédé appelé "film-out", qui consiste à imprimer les images numériques sur de la pellicule argentique. Cela a donné au film un grain et une texture spécifiques, rendant le singe plus réaliste, comme s’il avait été filmé directement sur le plateau.

Pour renforcer cela, j’ai changé le type de pellicule en fonction des époques représentées. Chaque période avait ainsi sa propre signature visuelle, créant des transitions temporelles subtiles tout en gardant une cohérence d’ensemble. Ce sont ces petits détails qui ajoutent une couche de “cinéma” supplémentaire.

Oscar Esvan,

Phoebe Shephard

Micheal Gracey, un amour pour les comédies musicales

Le réalisateur australien de 49 ans, connu principalement pour le grand succès de The Greatest Showman, nous révèle les facettes de son métier.

Nous avons eu l’occasion d'interviewer Michael Gracey pour son dernier film en date, un biopic musical de Robbie Williams, Better Man. Le réalisateur a eu de nombreuses nominations, notamment au “AACTA” du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur réalisateur, meilleur scénario pour Better Man ; il a également reçu un Golden Globes pour The Greatest Showman pour la meilleure photo de film. Après une seule rencontre en personne avec le réalisateur, il a gentiment accepté d'être interviewé par mail, un échange en anglais, que nous avons traduit.

Que voulez-vous que le spectateur ressente ou apprenne en regardant ce film Better Man ?

J’essaie de ne pas anticiper ce que les spectateurs vont retenir, car on ne sait jamais vraiment avec quel bagage ils arrivent – qu’ils connaissent Robbie, qu’ils aiment sa musique ou qu’ils ne le connaissent pas du tout. Mais ce que j’espère, c’est qu’ils vivront une expérience immersive, où la musique les emportera et les fera traverser des moments de joie et de peine.

L’une des choses les plus touchantes a été d’entendre des personnes dire que le film les avait aidées à réparer leur relation avec leur père. C’est une immense gentillesse et un privilège bouleversant – créer quelque chose qui peut avoir un tel impact, c’est inespéré. Au fond, j’espère que le film rappellera aux spectateurs qu’ils sont réellement “enough” (suffisants), peu importe leurs rêves ou leurs ambitions.

Combien de temps a pris la réalisation du film ?

La réalisation du film a pris six ans.

Comment choisit-on le titre d’un film, quel est le processus ?

Il s’agit de trouver quelque chose qui capture l’essence et la personnalité du film. Comme Better Man parle d’un musicien, nous avons naturellement exploré le répertoire de Robbie. Better Man s’est imposé, non seulement parce qu’il reflète son parcours, mais aussi parce que la chanson apparaît à un moment clé du film. C’est un morceau chargé d’émotion dans son histoire, et en l’utilisant comme titre, nous avons ancré le film dans cette résonance intime et profonde.

Comment choisissez-vous les bons acteurs pour une comédie musicale ? En quoi consiste la réalisation d’un film (le travail avec les acteurs, les producteurs et l’équipe) ?

Le casting est essentiel – pas seulement pour les acteurs, mais pour toute l’équipe créative. Une grande partie du travail de réalisateur consiste à s’entourer de personnes qui partagent votre vision, qui comprennent ce que vous essayez d’exprimer et qui peuvent l’enrichir. Il faut créer un environnement où chacun se sent libre d’apporter ses idées et sa créativité. C’est là que le projet dépasse ce que l’on avait imaginé au départ.

Je crois beaucoup à la préparation. Avec les acteurs, cela signifie des répétitions approfondies avant même d’arriver sur le plateau. Pour les équipes artistiques, c’est toute la phase de développement et de préproduction où l’on définit l’apparence et l’ambiance du film. Ces premières étapes sont cruciales, car elles façonnent l’ensemble du processus. Être réalisateur, c’est prendre d’innombrables décisions tout en faisant confiance à son équipe pour donner le meilleur d’elle-même. C’est un équilibre entre vision et collaboration.

Comment faites-vous pour qu’un film soit une expérience électrisante ?

Pour moi, il s’agit de créer quelque chose de transportant – où chaque élément, de la musique aux visuels aux performances, plonge le spectateur dans l’histoire et lui fait ressentir des émotions fortes. Le contraste a joué un rôle clé dans Better Man : emmener le public dans un voyage où les moments d’euphorie sont d’autant plus intenses que les instants de douleur sont bruts. Lorsque l’on parvient à créer ces sommets et ces creux émotionnels, c’est là qu’un film devient électrisant.

Selon vous, quelle est la différence entre la réalisation d’une comédie musicale, d’un film comique et d’un film d’action ?

Réaliser, quel que soit le genre, c’est avant tout raconter une histoire, mais chaque genre a son propre rythme. Pour une comédie musicale, il faut équilibrer la narration avec une réalité amplifiée – la musique doit sembler organique, comme une extension des émotions des personnages. L’enjeu est de trouver ces transitions fluides entre les scènes et les numéros musicaux pour que le spectateur reste immergé et connecté à l’histoire.

À quoi ressemble une journée type pour un réalisateur ?

Cela dépend vraiment de la phase du projet. Pendant la préproduction, le tournage ou la postproduction, tout tourne autour du planning : on est soit au bureau, soit sur le plateau, soit en salle de montage, en train de s’assurer que la vision prend vie. Entre deux projets, les journées sont consacrées au développement de nouvelles idées et à la planification de ce qui va suivre. C’est une vie entièrement dédiée à la narration !

Phoebe Shephard,

Oscar Esvan

À la rencontre du groupe Bleu Pétrole

Nous avons pu rencontrer un groupe de musique à L'Imprimerie de Bannalec, Jules et Robin, deux musiciens originaires de Paris. Ils mêlent rock, électro, pop-française et post punk. Leur dernier concert a eu lieu dans la brasserie-bar de Bannalec en janvier.

La musique peut-elle réellement influencer une société ?

Robin : Je pense que certaines musiques deviennent des repères pour les gens, des refuges.

Jules : Oui, évidemment. Ce n’est pas que la musique, c’est aussi les mouvements qu’elle porte. Il y a des courants musicaux qui ont changé la société. Par exemple, Mai-68, ou encore la libération des femmes, ça a été aidé et porté par des artistes. La guerre du Vietnam aussi… L'art en général, et la musique en particulier, peuvent avoir un énorme impact.

Robin : Après, nous, on ne cherche pas à donner des leçons. La musique, ça rend vachement humaniste. L'été, on voyage avec notre camion, on roule et on rencontre tout type de population.

Quels artistes vous inspirent dans leur façon de montrer ce qui se passe dans le monde ?

Robin : Ce que je trouve dommage aujourd’hui, c’est que dans la musique populaire, il y a beaucoup d’artistes sincères qui finissent embarqués dans un simple business. Nous, on en fera peut-être partie un jour, par nécessité, tout simplement. Mais quand tu regardes un concert de Jimi Hendrix sur YouTube, c'est que de la spontanéité !

Jules : C'est vrai que maintenant, les artistes s’engagent un peu moins. Il y a quand même des groupes très engagés, comme Vulves Assassines, qui est très politique.

Robin : Il y a des artistes qui s'engagent sur des sujets précis, comme Angèle avec" Balance ton quoi ". Après, est-ce qu’elle sert la cause ou est-ce qu’elle se sert de la cause ? Je ne sais pas. Mais un groupe comme Gwendoline, par exemple, a des textes très engagés.

Si vous deviez résumer ce qui se passe dans le monde aujourd’hui en une chanson, quels seraient les thèmes principaux ?

Jules : Ouais… c’est catastrophique. Et ça s’accélère de plus en plus. Ces cinq dernières années, c’est devenu encore pire. Déjà en terminale, ce qui se passait était inquiétant : les guerres, la montée de l'extrême droite… Mais aujourd’hui, tous les jours, on est de plus en plus choqués.

Par exemple, il y a quelques années, Cyril Hanouna a demandé que tous les Noirs et les Arabes sortent d'une salle, pour montrer ce que ça ferait s’ils n’étaient plus là. C'était déjà choquant. Mais aujourd’hui, ce genre de choses devient presque normal. Même autour de nous, on a vu des potes "vriller". Moi, j’hallucine sur la direction que prennent certaines personnes.

Quand vous écrivez des textes, pensez-vous à l'impact qu’ils peuvent avoir ?

Robin : Oui, bien sûr. Par exemple, sur une chanson d’amour, on essaie de ne pas mettre de pronom, pour que tout le monde puisse s’identifier, que ça puisse aller dans les deux sens.

Comment vous vous êtes rencontrés ?

Jules : On s'est rencontrés au collège, enfin, on se connaissait de vue. Et quand j'ai commencé la guitare et Robin la batterie, on a commencé la même année, vers la 5ᵉ ou la 4ᵉ. On s'est croisés dans la cour et je lui ai dit : "Tiens, toi tu fais de la batterie, moi de la guitare, on pourrait jouer ensemble." C'est parti de là. Après, on a toujours joué ensemble avec d'autres gens. Au début, on avait un gars qui jouait du saxophone... c'était un peu absurde.

Robin : Bah, on se débrouillait avec ce qu'on avait.

Jules : Ensuite, on a eu un autre groupe au lycée avec un chanteur. On faisait des reprises et on a commencé les concerts comme ça. Puis, à la fac, l'été, pour se faire un peu d'argent de poche, on allait jouer sur les marchés.

Robin : C'était challengeant, et la rue s'y prêtait bien.

Jules : Ça nous permettait de rencontrer plein de gens et de passer des moments incroyables, auxquels on n'a pas accès quand on ne fait pas de musique. Au départ, c'était juste un projet de vacances, puis on s'est dit qu'on pourrait y aller à fond.

Robin : La raison pour laquelle on a fait de la musique n'est pas complètement musicale, c'était vraiment pour créer du lien avec les gens.

D'où vient le nom "Bleu Pétrole" ?

Robin : Alors, au départ, on a pas mal tourné autour du pot. On voulait un nom qui évoque une couleur, une atmosphère. On aimait bien la chanson de Gainsbourg, "Variations sur Marilou", où il parle du "bleu pétrole". On s'est dit que c'était cool, parce que ça connectait avec un truc assez rock.

Jules : Et ce qui est drôle, c'est que le pétrole, ce n'est pas toujours quelque chose de bien vu. Pourtant, on n'est pas du tout anti-écolos, loin de là. Mais on trouvait ça intéressant et que ça sonnait bien. C'était aussi important pour nous d’avoir un nom en français, parce qu'on est très attachés à la langue et on voulait vraiment chanter en français.

Quelle est votre chanson préférée parmi celles que vous avez faites ?

Robin : Moi, c'est "Ne dis rien". Ça fait déjà un moment qu'on l'a écrite, c'est une chanson qui parle de rupture. Elle a quelque chose de poignant, entre la chanson française et le rock, avec une touche électro. Elle est touchante et viscérale.

Jules : Ça dépend des soirs. Souvent, on préfère les chansons qu'on vient de composer. Mais c'est vrai que "Ne dis rien", je ne m'en lasse pas. Sinon, pour ne pas dire la même chose, je dirais "Paris France", parce qu'elle est très politique, grave énervée, et en même temps très libre.

Maëna LE NIGEN,

Marielle MOREL,

Ewen THOMAS

Kristell CARER

Le dernier album en écoute sur https://www.youtube.com/@bleu_petrole

Qu'apportent les jeux vidéos au quotidien ?

Evacuer le stress, réfléchir en équipe, apprendre l'anglais : grâce au jeu vidéo Fortnite, nous avons interrogé des joueurs sur ce que leur apportent leurs séances de gaming.

Les jeux vidéo occupent aujourd'hui une grande place dans la vie de beaucoup de gamers et gameuses, offrant bien plus qu'un simple divertissement. Pour mieux comprendre leur impact, nous avons recueilli les témoignages de plusieurs joueurs de Fortnite, un des jeux les plus connus au monde, avec notamment plus de 500 millions de joueurs inscrits.

Pour communiquer avec différents joueurs, nous avons utilisé un moyen connu dans les jeux vidéo modernes, le tchat vocal. Ce moyen technologique permet aux joueurs de communiquer entre eux sur un jeu en ligne. En l'occurrence, ici, nous avons lancé différentes parties en espérant être avec des joueurs français et lorsque c'était le cas, grâce au tchat vocal, nous avons pu poser notre question qui était : « Qu'apportent les jeux vidéos à ton quotidien ? ».

Dans un premier temps, beaucoup voient les jeux vidéo comme un moyen de décompresser après une journée chargée. Le premier joueur interrogé se nommait "Poudin_94", il nous a confié que : "Les jeux vidéos m'aident à déstresser après une grosse journée, donc au quotidien ça permet de me changer les idées et de m'amuser". Il considère que les jeux sont un moment de détente qui lui permettent d'oublier la pression des études.

D'autres mettent en avant l'aspect social des jeux en ligne. "NXDlili" souligne que : "grâce aux jeux, on peut toujours parler avec nos amis, même à distance". Il évoque aussi les nouvelles rencontres possibles grâce aux communautés de joueurs. En effet, à travers les échanges vocaux et les parties en équipes, des liens se créent, parfois.

Enfin, les jeux vidéos sont aussi perçus comme un moyen d'apprentissage. "Zackizack_", insiste sur les compétences qu'il développe : "Jouer m'a appris à mieux gérer mon stress, à réfléchir en équipe". Certains joueurs constatent même une amélioration de leur niveau en anglais, notammment grâce aux dialogues avec d'autres joueurs du monde entier.

Ainsi, au-delà des préjugés, les jeux vidéo ont un véritable impact sur le quotidien des joueurs. Ils ne se limitent pas à un simple loisir, mais offrent aussi des moments de partage, d'apprentissage et de dépassement de soi.

Eliott Huon, Alan Gauthier

La musique comme reflet de la société

La musique, un langage universel qui capture l'âme des époques et traduit les bouleversements et les espoirs des sociétés.

« La musique peut changer le monde parce qu’elle peut changer les gens », disait Bono (chanteur du groupe U2). Plus qu’un simple art, elle exprime les émotions, les combats et les rêves d’une société, reflétant ce que vivent les gens à une époque donnée.

En fin de compte, la musique reste un langage universel, capable de réunir des personnes de tous horizons et de transcender les frontières. Elle est le reflet d’une humanité en perpétuelle évolution, une mélodie collective qui raconte nos histoires, nos luttes et nos rêves.

La musique et les luttes sociales

La musique a souvent accompagné les combats pour la justice et l’égalité. Par exemple, les chants des esclaves afro-américains ou les musiques engagées des années 1960 ont porté les voix de ceux qui luttaient pour leurs droits. Des artistes, comme Bob Dylan ou Nina Simone, ont utilisé leurs chansons pour dénoncer les injustices et inspirer le changement. La musique devient alors un moyen puissant pour unir les gens et faire entendre un message.

La musique et les traditions culturelles

Chaque culture a sa propre musique, qui raconte son histoire et ses valeurs. Par exemple, le flamenco en Espagne, le reggae en Jamaïque ou le raï en Algérie représentent bien les modes de vie et les traditions de ces régions. Ces musiques sont transmises de génération en génération, et même si elles évoluent avec le temps, elles restent un élément important de l’identité de chaque peuple.

La musique et les technologies

Les nouvelles inventions ont toujours changé la manière dont la musique est créée et partagée. Par exemple, l’arrivée du disque, de la radio, puis des plateformes comme Spotify ou YouTube a permis à la musique d’atteindre plus de monde, plus rapidement. Aujourd’hui, un artiste peut partager une chanson avec des millions de personnes en quelques clics, ce qui reflète la rapidité et l’interconnexion de notre époque.

La musique et les échanges entre les cultures

Avec la mondialisation, les styles musicaux se mélangent de plus en plus. Des genres comme l’afrobeat, le reggaeton ou le rap local sont nés de ces échanges. Ces nouvelles musiques montrent que les cultures peuvent s’inspirer les unes des autres, même si cela pose parfois la question de comment préserver les traditions originales.

En résumé, la musique est un miroir de la société : elle montre nos combats, met en valeur nos traditions, évolue avec notre façon de vivre et illustre les rencontres entre les cultures. C’est bien plus qu’un simple loisir : c’est un témoignage vivant de qui nous sommes. La musique peut-elle réellement influencer une société ?

Maëna LE NIGEN,

Marielle MOREL,

Ewen THOMAS, Kristell CARER

Vendredi 7 février : Kerneuval à Kerneuzec

Vendredi 7 février a eu lieu le traditionnel Kerneuval. De nombreux groupes se sont produits sur le grand escalier du lycée. Beaucoup de créativité, d'inventivité dans les costumes et les chorégraphies. Un grand moment de fête !

Un quizz géant s'est déroulé mené par le maestro Arnaud.

Une ambiance festive avec des costumes originaux, confectionnés par les élèves ou leur entourage.

Une première participation pour Cécile : "Un évènement qui donne une belle identité au lycée avec des élèves investis qui se préparent des semaines à l'avance. L'émulation fait plaisir à voir. Beaucoup d'humour dans les sketchs et les présentations."

Le grand prix a été decerné au groupe Aladin, et le meilleur costume au groupe KFC.

8 mars : les femmes toujours en lutte

Les professeures documentalistes du lycée de Kerneuzec ont préparé le 8 mars et proposent de nombreuses actions pour sensibiliser toute la communauté scolaire sur les thématiques liées aux droits des femmes.

Au menu

• Une sélection d'ouvrages documentaires pour combattre le sexisme, connaître l'histoire des femmes, sur la domination masculine ou le féminisme ...

• Une deuxième sélection, axée littérature jeunesse, se concentre sur les héroïnes dans la fiction, telles Hermione Granger, Jo March...

• Deux expositions sont à retrouver sur la mezzanine : des biographies de femmes importantes et puissantes, et des focus sur certains slogans du féminisme afin de le recontextualiser !

• Des jeux de société thématiques sont proposés jeudi 6 mars de 12h à 14h.

• Et enfin, les portes de différentes salles du lycée sont renommées pour l'occasion grâce aux plaques de rue de l'association @noustoutesorg !