Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Édito

Le lundi 1er septembre dernier, jour de rentrée scolaire, les élèves retrouvaient le chemin des salles de cours.

La rédaction du Journal des lycées souhaite à tous ses lecteurs une excellente année scolaire, placée sous le signe du travail, de l'épanouissement et des bons moments de camaraderie.

Au JDL, le nouveau comité de rédaction s'est constitué, formé des « anciens » et de nouveaux rédacteurs désireux de se lancer dans l'aventure. Le comité se renouvelle d'ailleurs très largement avec l'arrivée de neuf élèves de seconde.

L'enjeu est de produire trois articles au cours de l'année scolaire. Trois numéros annuels sont attendus.

Question d'école

Dans ce premier numéro, il est bien entendu question d'école, avec la formation aux premiers secours délivrée à Saint-Martin et les impacts de l'école obligatoire sur notre société.

Deux événements nationaux sont mis à l'honneur avec l'exposition Deux mains du luxe, à Paris, et les manifestations dans le cadre d'Octobre rose.

Les situations actuelles en France, à Gaza et le phénomène de la fast fashion interrogent l'état du monde.

Le sport n'est pas oublié.

L'article sur les jeunes résistants du maquis de Saint-Marcel, dans le Morbihan, convoque l'Histoire, tandis que la littérature, au travers de l'œuvre 1984 de George Orwell, et le cinéma, grâce à la critique sur le film Sirat, sont également présents.

Enfin,dans la rubrique Parlons-en... des rédacteurs livrent leur point de vue sur la spécificité de l'intelligence humaine et sur cette habitude répandue de travailler en écoutant de la musique.

Bonne lecture !

Jane ETIENNE,

rédactrice en chef, Quartier Ste-Anne.

Se former pour sauver les autres

Une formation PSC (Prévention et secours citoyen) démarre au lycée Saint-Martin.

En ce début d'année, trois formations aux premiers secours ont été mises en place au lycée. M. Geoffroy, professeur d'EPS au lycée et pompier volontaire sur son temps personnel, dispense cette formation chaque année depuis maintenant douze ans.

Selon lui, cette formation est importante car « elle va permettre aux élèves de pouvoir connaître les gestes en cas de soucis dans leur vie personnelle, familiale ou à l'extérieur. Effectuer le bon geste permet de sauver des vies ».

Cette année, une trentaine d'élèves ont participé à la formation, dont une dizaine pour un recyclage du diplôme de Premiers secours. Le recyclage permet entre autres d'apprendre les nouvelles techniques, car le secourisme évolue sans cesse. Des élèves motivés

Les élèves participant aux sessions sont motivés. Il y a aussi bien des Secondes que des Terminales. Certains élèves participent car ils n'ont pas eu l'occasion de faire la formation PSC1 au collège.

« J'ai voulu me former pour savoir comment réagir dans des situations d'urgence car cela peut arriver à tout le monde », dit Clémence, élève de Terminale au lycée.

« J'ai participé à cette formation pour pouvoir aider si des gens ont besoin d'aide », ajoute Thaïs, élève de Terminale également.

La formation PSC1 permet d'avoir les bons réflexes face à des situations d'urgence, de savoir alerter correctement les secours.

Connaître les bons gestes et les faire permet de sauver des vies.

D'autres sessions de formation PSC1 seront proposées pendant l'année. Pour plus d'informations, s'adresser à M.Geoffroy. Elsa COUVERT, 2C, Quartier Ste-Anne.

L'école, un outil au service de la société

L'instauration de l'école obligatoire en 1882 par les lois de Jules Ferry transforme en profondeur la société française.

Les impacts de cette école obligatoire se font encore sentir aujourd'hui.

L'école permet une avancée dans la lutte contre l'illettrisme car chacun a appris à lire et à écrire. Elle favorise aussi un développement de la créativité. L'écolier a les moyens de lire et d'élargir sa culture, de calculer pour payer ou écrire des factures. Grâce aux connaissances scientifiques acquises, il comprend mieux le monde autour de lui. L'école amène à une qualification de l'individu pour des métiers qui requièrent un certain niveau d'études. Elle permet aux enfants d'imaginer leur futur et les pousse à travailler. Cohésion sociale

La fréquentation d'un établissement scolaire permet aux enfants de se faire des amis et des connaissances. Elle crée une cohésion sociale. Des personnes de tous milieux sociaux se retrouvent dans une classe et découvrent leurs valeurs mutuelles. Les élèves y apprennent le respect, la tolérance et le vivre-ensemble.S'instruire pour vivre mieux

Les entreprises embauchent et rémunèrent en fonction du niveau de diplôme. La population étudie donc davantage dans l'espoir d'une meilleure qualité de vie. La France d'aujourd'hui possède une main-d'oeuvre qualifiée boostant l'économie. Ainsi le pays se développe, la pauvreté se réduit, la santé s'améliore.

Cependant, un problème demeure : la disparition de certaines langues. En effet, lors de l'application des lois sur l'école obligatoire, les enfants se sont vus obligés de ne parler que la langue française. Cela a conduit à l'oubli de langues régionales telles que le breton. Néanmoins, de nos jours, des écoles, comme Diwan en Bretagne, proposent d'apprendre ces langues et leur redonnent vie. Neussayba OUALI, TJ, Quartier Ste-Anne.

Octobre Rose : envie d'aider ?

Aucun problème ! Cette campagne permet à chacun de participer à sa propre échelle à la sensibilisation au cancer du sein, alors n'hésitez plus !

Depuis son apparition en France, en 1994, la campagne de prévention Octobre Rose permet de récolter des fonds pour la recherche des causes et des traitements du cancer du sein, ainsi que pour sa prévention.

Mais cette manifestation est également l'occasion de soutenir collectivement les femmes touchées par cette maladie. Le mois d'octobre 2025 n'a pas fait exception !

Un événement accessible

à tous

En effet, Octobre Rose offre une palette d'actions de toutes tailles et de toutes ampleurs. À Paris, on voit notamment des monuments illuminés par la couleur rose, comme la tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe.

Mais ce qui fait la beauté d'Octobre Rose, c'est son accessibilité. En effet, beaucoup de villes font des actions variées, que ce soit des marches solidaires, comme celle qui a eu lieu à Rennes le 11 octobre 2025, ou des expositions dédiées à la sensibilisation. On trouve toutes sortes de gestes, même dans de plus petites communes, comme l'atelier confection d'oreillers, qui sont donnés à la Ligue contre le cancer, proposés dans la mercerie créative Les Dames de Pique, à Nort-sur-Erdre. Les participants y fabriquent de leurs mains des coussins afin d'en faire don.

Des actions du quotidien

Enfin, Octobre Rose, ce sont aussi des petits gestes : porter des vêtements roses ou le ruban emblématique de la campagne pendant ce mois... On peut montrer son engagement pour la cause de façons très différentes, c'est cela qui rend cette campagne accessible et attractive. Octobre Rose, de plein de façons, rassemble différentes personnes autour d'objectifs communs : aider les femmes atteintes de cette maladie et sensibiliser la population à ce que les patientes vivent.

Diane GRAVELEAU, 2E , Quartier Ste-Anne.

Les Deux Mains du Luxe fait sensation

Éphémère, ce salon met à l'honneur les « petites mains » du luxe, véritables incarnations d'un savoir-faire intemporel, et qui plus est français !

Du 3 au 5 octobre 2025 s'est tenu un rassemblement exceptionnel au Grand Palais à Paris. "Les Deux Mains du Luxe", création du comité Colbert (une association groupant les plus grandes maisons du luxe français), suscite un grand engouement.

En pleine Fashion Week, Paris est en ébullition. Accueillant les collections de marques du monde entier, de nombreux événements animent la capitale. Entre défilés et pop-up, les créateurs présentent leurs collections, plus originales les unes que les autres.

Petites mains à l'honneur

Or, derrière celles-ci se cachent des artisans passionnés. Petites mains de l'ombre souvent oubliées, ils sont pourtant indispensables au processus de création. Sans eux, un croquis ne prendrait pas vie.

Ainsi, à l'occasion de ce salon au Grand-Palais, ces petites mains sont présentées et se présentent au grand jour. Véritables incarnations d'un savoir-faire unique, elles vont, à travers ce salon, avoir l’opportunité de faire découvrir leurs métiers au grand public en animant différents ateliers.

De la couture, du dessin ... telles sont une infime partie de toutes les activités proposées.

Le salon présente de nombreux intérêts. Tout d'abord, il contribue à sensibiliser aux métiers de l’artisanat de luxe.

Orientation professionnelle

Il cherche à faire naître des vocations. Il contribue aussi à en confirmer d'autres avec un espace spécialement dédié à la présentation d'écoles. Enfin, ce salon met en valeur le luxe à la française. Parisiens, touristes, ils ont été nombreux à affluer devant le Grand Palais en ce premier week-end d'octobre.

Objet d'un vif engouement et véritable vitrine du luxe à la française, "les Deux Mains du Luxe" rendent ainsi hommage au savoir-faire tricolore. Clémence LAMOUREUX, TF, Quartier Ste-Anne.

Gaza, entre ruines et résistances

Le 10 octobre 2025, un nouvel accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est signé. L'accord prévoit un retrait progressif des troupes israéliennes de plusieurs secteurs de Gaza, notamment autour du corridor de Netzarim et de la route Philadelphie. Un cessez-le-feu partiel entre en vigueur, avec une ouverture de l'espace aérien de huit à dix heures quotidiennes pour faciliter les opérations humanitaires. Pour répondre aux besoins des civils, Israël s'engage à la mise en place d'un corridor sécurisé, établi pour évacuer les blessés et acheminer l'assistance, sous la supervision du Qatar, médiateur dans ce conflit.

Ce gel des hostilités représente une première lueur d'espoir, notamment grâce à la libération des otages encore en vie.

Pourtant, l'incertitude demeure. Emmanuel Macron souligne à Ljubljana, le 21 octobre : « La situation reste très fragile. » En effet, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la mort de deux soldats israéliens a provoqué de nouvelles représailles, rappelant la volatilité de la situation.

À Rafah, à la frontière entre Gaza et l'Égypte, la circulation reste entravée, limitant l'acheminement de l'aide. La question de la gouvernance du territoire, le rôle du Hamas et de l'Autorité palestinienne, et la supervision internationale, attendent toujours des réponses claires. Eurydice MONPAS,1G, Quartier Ste-Anne.

La fast fashion, un modèle désastreux à repenser

Acheter un t-shirt à dix euros semble anodin. Mais ce prix cache un système économique redoutable : la fast fashion. Ce modèle, basé sur la production rapide et massive de vêtements inspirés des tendances, a des conséquences humaines et écologiques dramatiques.

Derrière ces vêtements séduisants, se cachent des ouvriers, qui travaillent dans des usines du Bangladesh ou du Cambodge. Salaires de misère, exposition à des produits chimiques : les conditions sont déplorables. Des enfants participent même à la fabrication des vêtements.

L’industrie textile est très polluante. Ses émissions de gaz à effet de serre dépassent celles de l’aviation civile et du transport maritime réunis. Chaque étape pollue, de la fabrication des tissus à l’envoi des vêtements.

Le gaspillage aggrave la situation. Des tonnes de pièces sont jetées chaque jour, et seulement 1 % sont recyclées.

La fast fashion consomme 7000 litres d’eau pour fabriquer un jean ! Le coton, très utilisé, exige beaucoup d’eau, et les tissus synthétiques comme le polyester rejettent des microplastiques à chaque lavage, polluant océans et vie marine.

Des solutions émergent pourtant : production locale, collections durables. Mais ces initiatives peinent à rivaliser avec la fast fashion. Changer les habitudes reste une urgence, pour que mode ne rime plus avec dévastation.

Louise COURCOUX, 2C, Quartier Ste-Anne.

Une rentrée politique sous tension

Sébastien Lecornu, la crise et les motions qui témoignent des tensions persistantes au sommet de l’État.

La démission de Sébastien Lecornu, début octobre, a plongé le gouvernement français dans une nouvelle crise. Son gouvernement, nommé la veille, aura duré 14 h 26, un record de brièveté dans l'histoire de la Ve République. Ce départ soudain et inattendu marque un nouvel épisode d'instabilité politique pour le gouvernement d'Emmanuel Macron.

Face à la situation critique, le président de la République doit donc remanier son équipe gouvernementale.Un climat social explosif

Ainsi le 10 octobre, Emmanuel Macron, après s'être retrouvé sans aucun soutien des autres partis politiques, impose la restauration du gouvernement Lecornu à la France, malgré l'opinion publique qui s'y oppose.

Ces événements ne sont pas sans conséquences car depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, la France a connu quatre Premiers ministres. Ceci n'a fait qu'accroître le mécontentement du peuple français. En effet, depuis plusieurs mois les tensions s'accumulent : inflation et colère des fonctionnaires, comme les enseignants et les soignants, ou encore incertitude vis-à-vis du budget 2026. Motions de censure

De plus, les réformes des précédents gouvernements ont entraîné des manifestations violentes, notamment à Rennes, avec le mouvement « On bloque tout ».

Actuellement, la situation reste fragile et le jeudi 16 octobre, l'Assemblée nationale a examiné deux motions de censure contre le second gouvernement de M. Lecornu. La première, portée par la France insoumise, n'a pas recueilli le nombre de voix permettant de renverser le Premier ministre. Ce vote n'est pas un fait politique banal et remet en cause le régime politique français.

Révélateur de la crise, la France n'a toujours pas de budget à ce jour ! Mia RIPLEY, 1G, Quartier Ste-Anne.

Quand l'argent mène le foot

Réflexions sur les enjeux économiques, la place du marketing et des sponsors dans l'univers footballistique.

Les sponsors, ces marques qui s'affichent sur les maillots, autour des terrains, dans les publicités, apportent de l'argent aux clubs et leur donnent une meilleure visibilité. Plus une équipe est connue et plus elle attire des sponsors.

Des entreprises comme Nike, Adidas, Puma... investissent des sommes énormes pour être associées à des clubs prestigieux et produire leurs maillots.

Le marketing sert à rendre les clubs plus populaires, à attirer de nouveaux fans. Il permet de faire entrer encore plus d'argent dans les caisses. Grâce aux réseaux sociaux, les grandes équipes communiquent dans le monde entier.

Quand une star signe dans un club, ce n'est pas seulement pour s'entraîner et jouer. C'est aussi pour faire vendre les maillots et attirer l'attention du public.

Le Paris Saint-Germain a vu sa notoriété exploser après l'arrivée de Neymar et Messi. L'argent roi

Certains pensent que l'argent prend trop de place et éloigne le football de ses valeurs d'origine. Pourtant sans les sponsors, beaucoup de clubs ne pourraient pas respecter les normes économiques imposées par les ligues. Certains feraient faillite. Les partenariats permettent de financer les infrastructures, les centres de formation, parfois même les équipes féminines.

En réalité, le marketing et les sponsors font partie du jeu. Ils permettent au football de se développer et de rester le sport le plus suivi au monde, tout en continuant à faire rêver les supporters.

Milo GUIONIN--KAUSSMANN, 2C, Quartier Ste-Anne.

Au-delà du sport, des traditions frappantes

Le sport dépasse parfois le simple jeu pour devenir héritage, rituel ou symbole communautaire. Ces traditions montrent qu’on joue aussi pour se rappeler qui l'on est.

Dans certaines régions du monde, un sport est lié à l’identité d’un lieu. Par exemple, en Turquie, la lutte à l’huile, appelée Oil wrestling, est plus qu’un simple combat. Les lutteurs se couvrent d’huile avant d’affronter leur adversaire. Cette tradition vient de l’époque de l’Empire ottoman et c’est à la fois une fête et une compétition. Sur le terrain, ce n’est pas seulement le plus fort qui gagne, mais aussi celui qui porte l’histoire et la culture de son territoire.

Certains sports traditionnels sont très peu connus, mais ont une vraie valeur culturelle. En Suisse, il existe par exemple le Hornussen, où des équipes frappent un palet qui vole très vite, pendant que d’autres essaient de l’arrêter.

Il y a aussi la lutte alpine appelée Schwingen, qui utilise des techniques anciennes et des vêtements spéciaux.

Pour un lycéen français, ces sports peuvent paraître étranges, mais ils montrent que faire du sport peut aussi vouloir dire garder un héritage. Question de culture

Le sport n’est donc pas qu’une question de performance, mais aussi de culture.

Au Kirghizistan, on pratique le Kok-boru (ou Bouzkachi), un jeu à cheval impressionnant où deux équipes s’affrontent pour déposer une carcasse de chèvre dans un but. Ce sport ancien, né chez les peuples nomades d’Asie centrale, demande une puissance incroyable et une coordination totale entre cavalier et monture.

Au-delà du spectacle, le Kok-boru est un symbole d’honneur, de solidarité et de courage. Chaque tournoi est une célébration nationale et un rappel des traditions guerrières des steppes.

Au Japon, après les matchs, les supporters nettoient les tribunes avant de partir. Ce geste simple exprime le respect du lieu, de l’autre et de la communauté.

Dans d’autres pays, les rituels sportifs varient. Tous traduisent un même besoin : donner du sens à l’effort, célébrer ensemble, marquer le temps.

Le sport devient ainsi un langage commun, universel, qui dépasse la simple performance. Yuvika JEAN-MARIE, 2C, Quartier Ste-Anne.

Ecouter de la musique, faire ses devoirs : peut-on faire les deux ?

Entre concentration et playlist, le défi est lancé.

Dans les couloirs du lycée, les écouteurs sont devenus aussi indispensables que les cahiers. Pour certains, impossible de se concentrer sans une bonne playlist ; pour d'autres, la musique n'est qu'une source de distraction. Derrière ce débat se cache une véritable interrogation : peut-on vraiment réviser efficacement en écoutant de la musique ?

Le fait d'écouter de la musique en travaillant peut stimuler la productivité de certaines personnes. En effet, cela permettrait de rester dans sa bulle et, par conséquent, de se consacrer entièrement à son travail. Autre point positif, la motivation... Après une journée de six à sept heures de cours, un lycéen est souvent épuisé quand il rentre le soir chez lui. Cette fatigue s'intensifie quand il regarde avec horreur la pile des devoirs à faire pour le lendemain. C'est là que la musique intervient. Elle redonne la motivation nécessaire pour boucler les devoirs. Elle permet même de redynamiser le pauvre cerveau endormi après une longue journée forte en émotions. Des risques

Cependant, attention ! Il n'y a pas, hélas, que des effets positifs. Écouter de la musique en travaillant présente un risque assez élevé de déconcentration, en particulier quand la musique a des paroles. Le cerveau va automatiquement chercher à entendre et à comprendre les paroles de la musique. Conséquences : un travail bâclé et sans doute une mauvaise note... La musique empêche aussi d'être attentif à notre entourage...

Alors la meilleure attitude à adopter est de garder ses habitudes. L'essentiel est en effet d'être dans un environnement de travail qui nous permette d'être productif. Musique ou pas, le défi est de rester concentré... et de ne pas transformer sa session de devoirs en concert improvisé !

Hermine ARCADE, 2E, Quartier Ste-Anne.

Shein, la mode pas chère qui fait polémique

L'ouverture d'un magasin Shein au BHV Marais, à Paris, a provoqué un tollé. Cette fameuse marque chinoise est en effet célèbre pour ses vêtements à prix bas, attirant les jeunes tout en inquiétant les défenseurs de l'environnement et des droits des travailleurs. Elle est accusée de produire à la fois trop, trop vite, mais aussi dans des conditions sociales difficiles et de contribuer à la pollution textile mondiale.

Un modèle remis en question

De nombreuses associations et des influenceurs dénoncent son arrivée dans ce lieu emblématique du commerce parisien. Le BHV se justifie en parlant d'une boutique « temporaire ». Mais pour beaucoup, elle illustre les contradictions de notre époque : vouloir s'habiller à bas prix tout en se disant soucieux de la planète.Tasnime OUALI, 2A, Quartier Ste-Anne.

L’intelligence humaine : plus qu’un calcul ?

Parler à l’intelligence artificielle comme à un ami, lui demander des conseils pour ses études... L'IA penserait-elle donc aussi, à l'instar des humains ?

L'IA est un ensemble d'algorithmes composés de neurones artificiels qui effectuent des calculs, capables de simuler certaines fonctions cognitives humaines. Elle peut ainsi, à partir d’une immense base de données, analyser, rédiger, apprendre, résoudre des problèmes ou encore produire des œuvres créatives. Alors l’IA est-elle vraiment différente de l'intelligence humaine ? Neurones artificiels

L'IA est une imitation impressionnante de l'intelligence humaine. Environ 86 milliards de neurones composent notre cerveau, tandis que l'IA est composée de neurones artificiels, modèles mathématiques imitant nos capacités. Par ailleurs, comme nous, quand nous apprenons de nos expériences, l'IA apprend grâce à l'ensemble des données auxquelles elle a accès, analysant nos discussions pour mieux imiter notre manière de rédiger et de traiter différents problèmes. Ensuite, c'est une machine qui sait apprendre, raisonner et créer. Elle dépasse parfois les performances humaines par sa vitesse d'exécution. Cette machine permet de gagner du temps, ne porte aucun jugement conscient sur ce qu'on lui dit, résume des textes en 15 secondes et rédige des dissertations... Génial ! Que reste-t-il à notre intelligence, lorsqu'une machine fait, dans la plupart des cas, mieux que nous ? Et qu'elle trouve souvent mieux les mots pour nous parler que notre meilleur ami ?

Des différences majeures

Pourtant, l'IA reste un algorithme, qui répond sans comprendre le sens de ce qu'il dit. Il analyse juste la question et la compare avec des milliards de données. L'IA ne pourra jamais remplacer un ami, car elle ne se base que sur ce qu'on lui dit, ne nous dit que ce qu'on veut entendre, alors qu'une personne peut nous offrir un regard critique, pas juste nous conforter dans nos erreurs et nous apporter un faux réconfort. L'IA paraît donc très proche de l'intelligence humaine. On pourrait même penser que notre cerveau n'est qu'un ordinateur biologique, répondant aux situations avec ses expériences vécues. En fait, c'est plutôt l'inverse : l'IA est comme un cerveau artificiel. L'intelligence humaine ne se résume pas seulement à des calculs car l'humain est un être de sens qui agit avec le cœur. Emilie CORVOL, 2E, Quartier Ste-Anne.

« 1984 » : Big Brother écrit encore

Le cauchemar d’Orwell s’est-il mué en miroir de nos sociétés ?

Dans 1984, Orwell imagine un monde liberticide où la surveillance s’érige en religion d’État. Derrière le masque de Big Brother se cache un marionnettiste indicible, tirant les fils d’une humanité soumise. L’individu y est conditionné, observé, réduit au silence. La peur devient arme politique, l’instabilité un outil de domination. Les slogans se réécrivent au rythme des vérités officielles : « La guerre, c’est la paix » tandis que les citoyens s’espionnent mutuellement, prisonniers de leur méfiance. Ici, penser n’est plus un droit, mais une menace : chaque esprit dissident devient coupable d’exister.

Winston Smith incarne la fragile lueur de la lucidité. Dans un monde où la vérité se réécrit et où l’amour devient une faute, il symbolise le dernier sursaut d’humanité face à la mécanique froide du pouvoir.

À présent, la surveillance ne se cache plus : elle s’infiltre dans nos quotidiens, se fait servitude volontaire, à l’instar des citoyens d’Océania qui célèbrent Big Brother sans contrainte. Qu'en est-il de nos jours ?

Nos écrans observent plus qu’ils ne reflètent, tels les télécrans qui épiaient Winston jusque dans l’intimité de son appartement. Certains médias ne se contentent plus de relayer l’information : ils la transforment, l’instrumentalisent, la réécrivent, à l’image du Ministère de la Vérité qui effaçait les traces d’un passé réprouvé. De cette réécriture naît une novlangue insidieuse, qui simplifie le réel et étouffe la nuance. S’exprimer différemment revient à s’exposer, rappelant la fragilité de celui qui, dans l’ombre, défie le silence. La liberté d’expression persiste, mais se fait prudente, étouffée sous le poids d’un regard collectif. La peur, elle, s’installe sans tyran, nourrie par tous, à l’image de ce climat de doute où, chez Orwell, même les pensées deviennent vulnérables. Dans ce monde d’étiquettes, la compassion s’émousse, et l’inacceptable devient banal.

Et si ce n’était plus la peur qui asservissait l’homme, mais l’habitude du silence ?

Sihem GRICHE--DEZENAIRE, 1G, Quartier Ste-Anne.

De jeunes Bretons résistants

En juin 1944, durant quinze jours, le maquis de Saint-Marcel tient tête aux Allemands.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1940, de nombreux Français se mobilisent pour combattre l'occupant et libérer le pays. Ceux qui se battent sur le territoire sont appelés les Forces Françaises de l'Intérieur (FFI). Comme dans les autres régions, en Bretagne, la Résistance s'organise au sein de plusieurs maquis, dont celui de Saint-Marcel, dans le Morbihan, où a lieu, en juin 1944, une bataille importante pour la Libération.

Du lycée au maquis

Certains résistants ne sont même pas majeurs, mais leur jeune âge ne les empêche pas de se battre pour la Libération, qu'ils soient agents de liaison, combattants, ou qu'ils mènent d'autres actions sur le terrain.

À quatorze ans, Mathurin Henrio a été le plus jeune Compagnon de la Libération. Il a été tué par les Allemands à Baud (56) en aidant des maquisards à charger de l'armement. Il a été décoré de la croix de guerre à titre posthume.

Yvette Lorand, seize ans, était agent de liaison au sein du 4e bataillon FFI. Son statut de jeune femme lui a permis d'effectuer ses missions sans éveiller les soupçons. Le 31 juillet 1944, elle est tuée par les Allemands alors qu'elle apportait un message au poste de commandement.

Marcel Bergamasco, âgé de quinze ans en 1940, entreprend d'abord des actions de résistance de son propre chef, en crevant les pneus des voitures allemandes ou en sabotant des trains. En juin 1944, il rejoint le maquis de Saint-Marcel où il transporte des troupes et du matériel. Après la libération de la Bretagne, il s'engage dans l'armée. Décoré de nombreuses médailles, dont la Légion d'honneur, le centenaire témoigne encore aujourd'hui.

Des figures inspirantes

Ces jeunes sont inspirants pour notre génération : courageux, déterminés, amoureux de leur pays, ils se sont battus pour une France libre.

Le musée de la Résistance en Bretagne, à Saint-Marcel, retrace leur histoire à travers des objets et des témoignages. Ce maquis n'a duré que deux semaines, mais l'engagement des combattants a permis de ralentir les troupes allemandes, en plein débarquement des Alliés.

Gabrielle TRILLAT, 2E, Quartier Ste-Anne.

Une petite plume ?

Dernière ligne droite pour les inscrits à la Plume lycéenne au CDI. Participer à la Plume, c'est mettre ses talents d'écriture à l'épreuve. Cette année, vous êtes vingt-deux à vous être prêtés au jeu. Vous avez lu chacun un livre de la sélection Goncourt, et il y en a des gros !

Votre critique (ou poème, pastiche, lettre à l'auteur), soumise au jury de l'association Bruit de Lire, sera, avec un peu de chance, sélectionnée pour figurer parmi les meilleures de ce concours organisé en marge du Prix Goncourt. C'est un exercice exigeant : il faut écrire, ré-écrire, revenir toujours sur son texte, trouver le mot juste, la phrase parfaite, celle qui fera mouche auprès des jurés.

Alors « on gagne quoi ? » Le plaisir de voir son travail reconnu par des professionnels et récompensé lors de la remise des prix, lors des rencontres nationales du Goncourt des lycéens. C'est bientôt. On croise les doigts !

Cécile TANGUY,

professeure documentaliste, Quartier Ste-Anne.

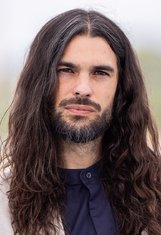

« Sirat », un film choc et sidérant

Des paysages grandioses, une musique envoûtante, ce film d’Oliver Laxe est réellement hypnotique pour le spectateur.

Le 6 juin 2025 est sorti le film Sirat réalisé par Oliver Laxe. Les acteurs qui y jouent sont principalement non professionnels et viennent de l’univers des rave parties, excepté Sergi Lopez dans le rôle du personnage principal, Luis.

Le film retrace l'histoire d’un père et de son fils qui partent à la recherche de Mar, la fille de la famille, dans des rave parties au sein du désert marocain. Lors d'une intervention policière, ils s‘échappent en suivant un groupe d'habitués. Ces derniers partent à travers le désert pour se rendre à une autre fête, leur dernière chance de retrouver Mar. Une expérience pour les spectateurs

Cette équipe surprenante fait ainsi face à sa vulnérabilité au cœur d’une immensité brûlante et hostile, tandis qu’une guerre éclate. Le film a reçu le Prix du jury 2025 au festival de Cannes.

En effet, c’est une œuvre phénoménale qui, par ses rebondissements déconcertants, joue sur la sidération du spectateur. Celui-ci ressent des émotions très variées : la peur, le bonheur, la panique, tout en étant enveloppé d’une musique techno, envoûtante, accompagnée de paysages spectaculaires.

Une spectatrice évoque une œuvre qui offre « une adéquation entre la vue et l’ouïe ». Une autre indique : « On n'en sort pas indemne ». D’ailleurs, le réalisateur explique : « Dans Sirat, le spectateur expérimente sa mort, sa petitesse ».

Des opinions diverses

Seulement, les avis sur Sirat sont hétérogènes.

Effectivement, le style de la musique peut entraîner un scepticisme de la part des spectateurs non accoutumés. On retrouve aussi le thème de la drogue qui amène le spectateur dans une quasi-hypnose, mais certains y sont insensibles. Cela peut être causé par la présence d’une violence extrême, mais aussi par le scénario vu comme trop peu réaliste. En effet une spectatrice critique : « Les scènes sont trop lentes, la musique est désagréable. Cela dérange et met le spectateur en position d'inconfort. ». Elle ajoute : « C'est un univers malsain. Ils prennent de la drogue pour tenter d'oublier, mais en réalité ça ne marche pas comme ça »

À l'opposé, d'autres ont été favorablement marqués. « C'est difficile de ne pas s'incliner devant autant de virtuosité esthétique » révèle un spectateur. « Captivant, émouvant, effarant. » témoigne un autre.

Lucie MAES, 1J, Quartier Ste-Anne.