Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Quelle Europe pour les jeunes de demain ?

L'Europe de mes 16 ans

A la fin des années 70, l’Union européenne telle que vous la connaissez aujourd’hui n’existait pas. Le Royaume-Uni n’avait rejoint la Communauté économique européenne que depuis quelques années seulement.

L’Europe de mon adolescence c’est avant tout une alliance économique, réunissant une poignée de pays. Mes camarades et moi-même ne nous sentions pas forcément concernés par ce qui nous semblait être réservé aux adultes. Nous étions loin de la monnaie unique dont l’utilisation nous semble naturelle aujourd’hui. Nous ne nous attendions pas à un développement aussi rapide et en y repensant, l’évolution a été assez spectaculaire.

Les rapports avec l’actuelle Allemagne étaient également beaucoup plus tendus. La guerre, pourtant vieille de 30 ans, était encore présente dans les esprits. Nos parents ou nos grands-parents y avaient pris part et les échanges (culturels, de personnes par exemple) semblaient inconcevables dans ce contexte de guerre froide. Aujourd’hui, ces préoccupations ne sont plus vraiment d’actualité, bien au contraire.

Depuis la chute du mur de Berlin puis la ratification du traité de Maastricht, l’Union européenne s’est rapidement développée pour devenir celle que l’on connaît.

Aujourd’hui, c'est votre vision et vos idées qui permettront de construire l’Europe de demain. Michèle COIRIER

| N° 3 - Mars 2019 | www.ozanam.bzh |

Un lycée riche en initiatives

De nombreuses initiatives ont vu le jour au lycée depuis septembre. Revenons sur certaines d'entre elles.

La mini-entreprise CAP

A la rentrée a été mis en place un projet de mini-entreprise pour et par les terminales CAP. L'objectif était de participer au salon régional EPA (Entreprendre pour Apprendre). Dans ce cadre, nous avons voulu fabriquer des sacs à chaussures à partir de matériaux recyclables. Nous avons donc organisé une collecte de jeans pour leur donner une seconde vie. Nous avons été accompagnés dans ce projet par une équipe d'enseignants. Nous avons élu un PDG et chacun de nous s'est vu attribué un rôle (responsable marketing, trésorier, ressources humaines,...). Malheureusement, nous avons mis fin au projet. En effet, une certaine démotivation a entraîné un abandon progressif de cette initiative. Néanmoins, nous avons appris comment créer une entreprise et les enjeux de sa réussite. C'est une expérience à renouveler en nous appuyant sur les erreurs commises cette année.

Le foyer des élèves

Depuis le trimestre dernier, un foyer a été ouvert pour les élèves. Il est possible d'y passer du temps pour discuter entre amis mais on peut aussi y jouer au billard et au flipper ou bien au baby-foot. On peut également y acheter des boissons ou bien des friandises (barres chocolatées, sucettes). Pour ce faire, il faut recharger sa carte à la comptabilité élève (Mme Gasnier). Le foyer est ouvert le matin entre 08h00 et 08h30, à toutes les récréations et le midi entre 11h30 et 13h15. Il se situe sous le snacking, près de la salle de musique.

On vous y attend !

Oz' ton 21 solidaire

Le 21 décembre dernier a eu lieu une journée de solidarité baptisée "Oz' ton 21". L'objectif était de réunir les élèves et les adultes de l'établissement autour d'activités communes. Des associations sont intervenues comme par exemple la Croix Rouge, France Adot (don d'organes), ACAT. Une collecte au profit des Restos du Coeur a été mise en place. De plus un trail a eu lieu à travers le lycée, auquel ont participé adultes et élèves en même temps. Chaque coureur a dû trouver un parrain pour récolter des fonds. Diverses ventes ont aussi eu lieu au profit d'associations. Au total, plus de 1100 € ont été reversés grâce à la participation et à l'investissement de tous. La journée s'est terminée par un chocolat chaud pris ensemble.

Suite à cette journée, une bibliothèque solidaire a été mise en place dans le hall Galilée. Chacun peut prendre des livres mais aussi en déposer.

Musique et convivialité

Un piano a été installé dans le hall Galilée. C'est l'occasion pour ceux qui le veulent de jouer quelques notes. Cela permet aussi à ceux qui veulent apprendre d'avoir un instrument à leur disposition. C'est un endroit où chacun peut se retrouver sur fond de musique.

Des coachs de vie à l'internat

Les internes ont pu profiter de l'intervention de coachs de vie. Ils ont pu réfléchir à leur orientation, au sens à donner à leur vie. Cela leur a permis d'apprendre à se connaître eux-même.

Hallu'ciné

L'association Unis-Cité propose des projections de films régulièrement. Ils interviennent à l'internat mais aussi certains jeudis midis. Les films permettent ensuite de lancer des débats entre les élèves. Un affichage a lieu à chaque fois, donc restez attentifs !

Mais aussi...

D'autres événements ont eu lieu au lycée et certains sont encore à venir. Les élèves, grâce à l'intervention de professionnels (forums de métiers par exemple), ont pu réfléchir à leur avenir. Des conférences sur divers sujets ont aussi contribué à la sensibilisation des élèves sur de multiples thématiques (addictions, méfaits du numérique, prévention routière,...).Jean-Baptiste RICHE

Le couple franco-allemand : moteur de l'UE

Par son histoire, la France est l'un des membres fondateurs de l'Union Européenne et fait partie du couple moteur de cette construction avec l'Allemagne.

Position de carrefour en Europe

Sur le continent européen, la France a des frontières communes avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et possède une double ouverture maritime sur la mer du Nord et la Manche, ainsi que sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée.

Le poids de la France dans la construction européenne

Avec 67 millions d'habitants en 2018, la France représente environ 13 % de la population européenne. Elle se classe ainsi au 2ème rang européen, derrière l'Allemagne. Mais autrefois la France n'était pas aussi puissante et aussi reconnue à l'échelle internationale qu'aujourd'hui...

Dès 1945, le gouvernement avait donc choisi de se tourner vers la politique de la "construction européenne" qui avait pour but d'établir un rapprochement entre la France et l'Allemagne, ce qui a abouti à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951, autour de laquelle va se construire le projet européen.

De plus, la France joue également un rôle décisif dans la fondation de la Communauté économique européenne (le Marché commun) née du traité de Rome (1957), mais elle freine également à plusieurs reprises l'intégration européenne. Elle est aussi susceptible de ralentir certains projets, comme le CED (communauté européenne de défense). De plus, elle s'oppose régulièrement aux velléités fédéralistes de ses partenaires. Cependant, l'amitié de De Gaulle avec le chancelier Adenauer facilite la coopération franco-allemande, faisant de celle-ci un moteur de la construction européenne, marquée par le traité de l'Elysée qui scelle en 1963 la réconciliation entre les deux pays.

En outre, la France s'implique également beaucoup dans la création de l'Union européenne avec le traité de Maastricht ratifié par référendum en 1992, qui aboutit entre autres au lancement de l'euro. Plus tard, les Français refuseront le projet de traité constitutionnel lors du référendum de mai 2005, à près de 55 %.

La France, comme ses partenaires européens, agit sur tous les fronts pour faire entendre sa voix et défendre ses intérêts au sein de l'UE. Elle dispose pour cela d'un appareil institutionnel spécifique. Outre le président de la République et les ministres présents aux conseils, c'est le Premier ministre qui dirige l'action européenne du gouvernement. Il assure la coordination interministérielle pour arrêter les positions françaises et dispose, pour ce faire, d'un Secrétariat général des affaires européennes.

La France puissance mondiale et européenne

Aujourd'hui, avec 22 milliards d'euros prévus en 2018, la France est le deuxième pays contributeur au budget de l'Union, derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Elle accueille aussi le siège du Parlement européen à Strasbourg, ainsi que celui de plusieurs agences européennes dont l'autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

L'opinion publique dans l'Union européenne

Depuis le vote par référendum de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France tente de redonner un nouveau souffle à l'Union européenne au sein du couple franco-allemand, malgré l'hostilité croissante d'une partie de l'opinion française à l'égard de l'UE comme en témoigne le "non" au référendum sur la Constitution européenne de 2005.

D'après une étude récente, aujourd'hui, plus de la moitié des Français considèrent que l'Europe est une contrainte politique et économique pour la France ce qui accentue la méfiance de certains citoyens français envers le président actuel qui s'est déclaré favorable à une intégration européenne renforcée ainsi qu'à un approfondissement de la zone euro. Il a également lancé des consultations citoyennes en 2018 pour redéfinir les priorités de l'UE.

Débats et perspectives

Pour de nombreux compatriotes, la crise économique que vit la France depuis de nombreuses années est responsable de la perte d'influence française au sein de l'Union européenne. La question a fait l'objet d'un rapport parlementaire, qui révèle que notre pays a, ces dernières années, disparue des présidences des institutions majeures de l'Union européenne (Parlement, conseil européen, commission). Les derniers élargissements qu'a vécu l'UE en sont aussi l'une des raisons : ils ont mécaniquement réduit le poids de chaque pays mais également déplacé le centre de gravité de l'UE vers l'Est.

Toutefois, une étude publiée en juillet 2017 estime que la France serait désormais le pays le plus influent en Europe en matière de "soft power", un indicateur qui estime sa capacité à convaincre et à influencer par des moyens non coercitifs (gastronomie, culture, numérique...).Matthieu JOUAULT

L'Europe : le pays sans frontières

La France- le pays dans lequel je vis pendant 6 mois pour améliorer mon français et mieux comprendre la culture. L’Allemagne- mon pays de naissance qui m’a marqué. Deux pays différents avec leur propre langue, culture et histoire. Mais pourtant ils ont une chose en commun, une chose qui les relie : l’Europe.

L’Europe- c’est parfois un grand terme, qui ne nous dit pas toujours grand chose. Mais je me suis rendue compte qu'en fait cette Union, dans laquelle je vis, m’a toujours accompagnée pendant mon voyage. Par exemple juste le fait que moi, comme lycéenne allemande, puisse passer un séjour en France si facilement. Cela est quelque chose que je dois à l’Union européenne. C’est l’Europe qui me permet de franchir facilement les frontières pour vivre la culture d’un autre pays et d’y participer à sa vie. C’est l’Europe qui nous réunit, qui nous fait avancer et, enfin, pallie notre histoire qui a été interrompue par de nombreuses guerres horribles. C’est l’Europe qui a rétabli la paix entre les nations déchirées.

Pour moi, l’Europe c’est quelque chose de précieux, quelque chose qui mérite d’être préservé et soigné. Je crois qu’il faut la conserver et renforcer. Et pour cela, il est nécessaire que la France et l’Allemagne travaillent ensemble, luttent ensemble contre les difficultés imposées dans notre temps et gagnent ensemble une forme de vie libre et ouverte, qui dépasse les frontières. Car comme disait déjà Helmut Kohl, “vive l’amitié franco-allemande, vive l’Europe !”.

Freya DIECKMANN

Les attentes des jeunes dans l'Europe ?

Nous avons questionné des jeunes de 16 à 19 ans pour avoir leur point de vue sur l’Europe et son avenir.

Parmi la vingtaine de jeunes interrogés, tous n’ont pas une très bonne connaissance de l’Europe mais chacun nous a donné son avis.

Te sens-tu utile et à ta place dans l'Europe, pourquoi ?

Certains sont hésitants dans leur réponse et disent se sentir citoyens français plutôt que citoyens européens. D'autres pensent ne pas être utiles parce qu’encore mineurs ou parce qu’à leur échelle ils ne voient pas ce qu’ils peuvent changer. Pour d’autres encore, le fait de pouvoir se déplacer librement les aide à se sentir européen.

Est-ce que l’Europe te semble utile et pourquoi ?

Ici les réponses sont plus unanimes. Le projet d’une union prônant l'entraide, la paix et une alliance économique basée sur le commerce est perçue positivement par les jeunes interrogés.

Aujourd'hui l'Europe réunit de nombreux pays et permet des aides financières (ex : la ligne b du métro de Rennes) et des aides humanitaires. Elle a un poids important dans le monde, ce qui correspond assez bien aux idées initiales. Grâce à l'Europe, on peut aussi voyager et les frontières sont moins importantes entre les pays. Cette union permet de solidariser ses membres afin de supporter ensemble des crises qui peuvent arriver dans différents pays. Elle permet aussi d’avoir une carte européenne et de savoir que l’on peut compter dessus si l’on tombe malade dans un pays de l'U.E.

Néanmoins certains pensent qu’il manque une identité culturelle à l’Europe ; avec une langue commune par exemple.

Si tu es majeur(e), iras-tu voter aux élections européennes et pourquoi ?

La grande majorité ira voter car c’est un droit acquis dont tout le monde ne bénéficie pas. Cependant leur choix n’est pas encore fait.

Pour conclure, les points de vue différent mais si je devais en retenir un, ce serait le suivant :« on devrait faire de l'Union Européenne un pays fédéral, donc tout les membres de l'UE deviendraient un seul et même pays qui pourra être gérer un peu comme les États-Unis : des lois pour tout le monde et des lois propres à chaque état. Nous pourrions rivaliser avec les États-Unis et la Chine au niveau technologique, militaire et économique. »

Rabya FARHAT-GICQUEL

L’Europe en quelques points

L'Europe a été pensée à la suite de la deuxième guerre mondiale afin de créer un « espace de paix et de stabilité ». L'idée est celle d'une unification politique des pays du continent européen, en germe depuis le XVIIIe siècle. Mais elle ne se concrétise qu'avec le traité de Bruxelles signé le 17 Mars 1948 entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il donne naissance à une Union occidentale qui préfigure l'Union de l'Europe occidentale, c'était une alliance uniquement défensive.

Trois ans plus tard naissait la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) qui était une organisation internationale fondée par le traité de Paris (1951).

Le traité de fusion des exécutifs communautaires fédère les structures exécutives des trois communautés européennes alors existantes : la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. C'est à cette occasion qu'apparaît le terme de Communautés européennes au pluriel.

Le traité européen communément appelé traité de Maastricht et signé en 1992 est le traité fondateur de l'Union européenne. Le traité institue également une citoyenneté européenne, renforce les pouvoirs du Parlement européen et crée l'Union économique et monétaire.

Rabya FARHAT-GICQUEL

Montée des extrêmes : l'Europe menacée ?

Dans le paysage politique européen actuel, les partis extrêmes gagnent de plus en plus de terrain. Pierre-Yves Danzé, professeur d’histoire, répond à nos questions.

On prédit que lors des prochaines élections européennes, les partis des extrêmes auront de forts gains. Qu’en pensez vous ?

P-Y.D : C’est très probable, bien que les situations diffèrent d’un Etat européen à l’autre. En France, le RN ( ex-FN) peut réitérer son succès de 2014, quand il était arrivé en tête. La crise des gilets jaunes peut le porter comme lui porter tort, si d’aventure, ils décident de monter leur propre liste. Ailleurs en Europe, la montée des extrêmes dépend de nombreux facteurs intérieurs. Que les populistes italiens (actuellement au pouvoir avec Luigi di Maio) ou hongrois fassent des scores très élevés au printemps paraît acquis. En Allemagne, le score de l’AfD sera à suivre de près, dans un contexte de fin de règne du gouvernement Merkel. En Finlande, au Danemark, en Suède et, fait nouveau, en Espagne, les populistes ont la possibilité de faire une percée lors de ces élections, quand bien même ils n’en font pas une priorité dans leur quête du pouvoir, qu’ils envisagent d’abord nationale. Le souci des élections européennes est qu’elles drainent une participation chaque année plus basse que la précédente. Cela contribue mécaniquement à encourager les électeurs favorables au populisme à se mobiliser.Pensez vous que ces partis peuvent menacer l’équilibre européen actuel ?

P-Y.D : Peut-on parler d’équilibre européen ? Entre un Brexit plus incertain que jamais, une chancelière allemande proche de la sortie, un président français engoncé dans la pire crise sociale depuis Mai 68, les illibéraux au pouvoir en Hongrie, Pologne et Italie, on peine à concevoir cet équilibre… Dans le clivage fédéralistes / souverainistes, ceux-ci ont le vent en poupe.

Selon vous, pourquoi ces partis gagnent-ils de plus en plus de popularité ?

P-Y.D : Les partis extrémistes, de droite comme de gauche, pratiquent le populisme, un discours démagogique qui prétend résoudre les problèmes complexes par des mesures simplistes et la dénonciation de bouc-émissaires fantasmés : “Bruxelles”, “l’immigration”, “ la mondialisation”... Dans un monde actuel particulièrement complexe, ils apportent une grille de lecture rapide et efficace, et se nourrissent du discrédit, parfois mérité, des partis traditionnels. Ils servent aussi de caisse de résonance au mécontentement social : voter pour des partis extrémistes ne vaut pas nécessairement adhésion, il s’agit alors souvent de vote de protestation. Une fonction normale de la démocratie, en somme.Floriane GUERRY

L'Europe face à son passé

Le passé de l'Europe peut-il avoir un impact sur son évolution à venir ?

L'Union européenne a beaucoup évolué depuis sa création. En effet, le nombre de pays n'a fait qu'augmenter jusqu'en 2016 où le Royaume-Uni a décider de quitter cette union. Passant de 9 pays en 1951 à 28 pays aujourd'hui l'Europe a connu des passages compliqués qui peuvent potentiellement avoir eu un impact sur son développement.

La CECA (communauté européenne du charbon et de l'acier ) a été crée en 1951, eta été abolie en 2002. Cette démarche a permis d'instaurer la paix et la sérénité aussi bien pour la France que pour l'Allemagne. En effet suite aux deux Guerres (14-18 et 39-45) les relations entre ces pays étaient tendues. Cette union a permis de rapprocher ces deux puissances. Cela a permis également d'éviter une nouvelle guerre non seulement impensable mais aussi matériellement impossible.

D'autres pays se sont ajoutés à cette communauté, embryon de l'Union européenne par la suite. Elle a bien failli perdre une partie de l’Allemagne, surtout à cause des relations tendues entre la RFA et la RDA.

Les conséquences de ces événements ont été un tournant dans l'histoire de cette union, certains pays avaient peur de l'association France - Allemagne alors qu'ils sont aujourd'hui les piliers de l'Europe. Des craintes refont surface aujourd'hui à cause de la volonté du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne depuis 2016, et qui pourrait donner des idées à d'autres nations.

L'Union européenne va voir une nouvelle génération arriver. Cette génération n'aura que des souvenirs du passé lointain de la création de l'UE à travers les musées, les livres et internet mais nous ne savons pas comment elle souhaite que l'Europe évolue et si elle pense s'inspirer ou si elle s'inspire déjà de son histoire pour construire son avenir.

Et les jeunes, ils en pensent quoi ?

Grâce à un sondage que j'ai réalisé sur le réseau social "Instagram", le 20/02/19 J'ai pu avoir l'avis de 200 jeunes entre 15 et 19 ans face au passé et au futur de l'Europe. Je leur ai posé trois questions :

Est-ce que le passé de l'Europe a un impact sur votre vision de son futur ?

54 % oui, et 46 % non

Pensez-vous que l'on devrait s'inspirer du passé de l'Europe pour pouvoir construire son futur ?

62 % oui, 38 % non

Est-ce que la France, d'après vous, peut vivre sans l'Union européenne ?

27 % oui, 73 % non

Avec ce questionnaire, nous pouvons voir que le passé de l'Union européenne est essentiel pour les jeunes, comme un repère important pour son évolution. D'ores et déjà nous pouvons constater que la plupart des jeunes pensent qu'il faut s'appuyer sur son passé pour pouvoir construire son futur, et que l'UE est capitale pour la France.Marie RAULET

Europe : scrutin mode d'emploi

Pour mieux comprendre les prochaines élections européennes, quelques questions-réponses...

Le 26 mai 2019, tous les citoyens français sont appelés à voter pour les élections européennes. Malheureusement, ces dernières années elles sont surtout marquées par un fort taux d'abstention (56,5 % d’abstention aux élections européennes de 2014 contre 39,29 % en 1979). Cela peut notamment s'expliquer par un manque d'intérêt des Français pour celles-ci et une incompréhension de ses enjeux.

Comment fonctionnent les élections européennes ?

Du 23 au 26 mai prochain, les pays de l’Union Européenne éliront leurs représentants au Parlement européen, 750 eurodéputés y siégeront. Parmi les différences notables depuis les élections de 2014, on note la suppression des circonscriptions pour le passage à une liste nationale. Par ailleurs, suite au Brexit, la France gagne cinq députés passant de 74 à 79. Ils sont élus en un tour à la proportionnelle, c’est-à-dire que le parti avec le plus de voix remporte la moitié des sièges, les autres ayant fait plus de 5 % partagent la moitié restante.

Quels sont les partis en lice ?

Chaque parti politique propose des listes de candidats. Les députés qui seront élus pourront par la suite rejoindre un groupe politique au niveau européen ou en créer un. Actuellement il en existe huit, de gauche comme de droite.

Quels sont les principaux pouvoirs du Parlement européen ?

Le Parlement européen est l’institution qui représente les peuples des États membres de l’UE. Il se compose de 750 eurodéputés siégeant à Bruxelles ou à Strasbourg et possédant diverses compétences. Un pouvoir législatif : en d'autres termes, ils amendent et votent les lois proposées par la Commission Européenne. Le Parlement peut également opposer un veto, c'est-à-dire s'opposer à une décision, dans seize domaines. Il peut par exemple rejeter l'adhésion d'un membre de l'Union Européenne.

En plus de leur pouvoir législatif, les députés contrôlent le pouvoir exécutif. Ils peuvent censurer la Commission Européenne (chargée de proposer une loi) qui doit alors présenter sa démission.

Enfin, le Parlement Européen possède un pouvoir budgétaire car c'est lui qui se charge d'établir le budget de l'Union Européenne.

Le Parlement joue donc un rôle majeur dans les prises de positions de l'Union Européenne. Emma DENIEUL

Union : qui part, qui veut entrer ?

L’UE représenterait pour certains pays une perspective tandis que d’autres ne souhaitent pas, ou plus, faire partie de cette union. Explications.

L’UE (Union européenne) compte à ce jour 28 pays, le dernier pays entré étant la Croatie en 2013. De nouveaux pays sont également candidats à l’adhésion à l’UE, notamment les pays constituant les Balkans, tels que l’Albanie, le Monténégro, la Serbie ou la Turquie.

La Turquie

Penchons nous sur le cas de cette dernière, pour qui les négociations sont au point mort. Même si la première demande d’association entre la Turquie et la CEE date de 1959, le contexte politique et économique au sein du pays est le principal frein aux négociations. Alors qu'un "agenda positif" était établi, des instabilités géopolitiques et politiques ont surgi, éloignant ainsi un accord entre l'UE et la Turquie.

D’un autre côté nous avons le cas de pays qui rejettent l’UE. On peut nommer la Norvège, la Suisse et récemment, le Royaume-Uni, en plein Brexit.

La Suisse n’est pas entrée dans l’UE mais fait partie de l’espace économique Schengen sans frontières. De même, la Norvège n’a pas souhaité faire partie de l’UE, par référendum, mais elle a cependant accès au marché européen et demeure l’un des plus grands partenaire économique de l’UE puisque les barrières douanières sont également supprimées.

Le Brexit

Penchons nous maintenant sur le cas complexe du Brexit. Les citoyens britanniques ont voté lors d’un référendum en 2016 pour la sortie de l’UE. Après des négociations relativement compliquées, un accord sur les conditions de sortie du Royaume-Uni a été trouvé en novembre 2018. Cependant, en janvier dernier, cet accord est massivement rejeté par les parlementaires britanniques. La possibilité d’un divorce brutal entre l’UE et les Royaume-Uni, autrement appelé un “non-deal”, inquiète dorénavant de plus en plus.

Les avis sont donc controversés, pour certains l'UE reste une perspective de développement attirante tandis que d'autres s'en écartent.

Floriane GUERRY

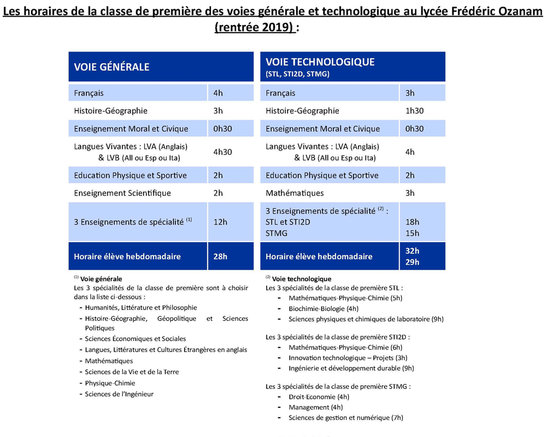

Réforme du bac et du lycée : quels changements ?

Les élèves de seconde de la rentrée 2018 seront les premiers candidats de la nouvelle version du baccalauréat.

Présentée officiellement le 14 février 2018 par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, la réforme des voies générale et technologique se met progressivement en place. Les premiers concernés seront les élèves passant le baccalauréat en 2021.

Grand changement de la réforme, les spécialités :

En effet, les élèves de seconde qui s'orientent vers la voie générale n’auront plus à opter entre les séries L, S ou ES.

Ils devront désormais choisir des enseignements de spécialité qui les intéressent.

Les élèves auront à sélectionner trois spécialités en classe de première parmi les 12 suivantes : arts ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; humanités, littérature et philosophie ; langues, littératures et cultures étrangères ; mathématiques ; numérique et sciences informatiques ; SVT ; sciences de l'ingénieur ; SES ; physique-chimie ; littérature, langues et cultures de l’antiquité ; biologie-écologie. Il y aura quatre heures de cours hebdomadaires pour chacune des spécialités choisies.

Par ailleurs, les élèves en première générale suivront obligatoirement les matières suivantes : français, histoire-géographie, LVA, LVB, EPS et une nouvelle discipline appelée « enseignement scientifique » dans lequel on retrouve la physique-chimie et les SVT.

En terminale, le français sera remplacé par la philosophie et parmi les trois spécialités suivies en première, les élèves ne pourront en garder que deux.

Des enseignements optionnels seront aussi disponibles en première et en terminale. On peut citer, entre autres en terminale, mathématiques complémentaires ou mathématiques expertes en fonction des spécialités gardées.

Les séries technologiques :

Même si le nom des séries de la voie technologique ne change pas, celles-ci ont été rénovées également en profondeur pour se rapprocher de la voie générale avec un tronc commun de disciplines identiques à l’ensemble des séries technologiques et trois spécialités en première propres à chaque bac technologique. Tout comme dans la voie générale, il n’en restera plus que deux en terminale.

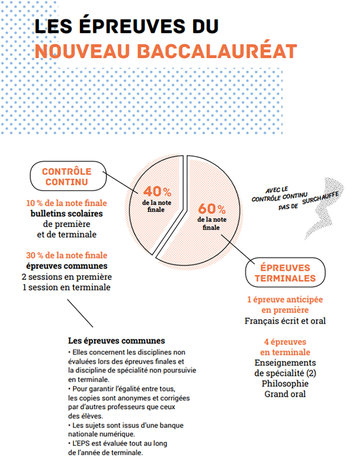

Changement du bac de la session 2021 :

Cette réforme concerne aussi le baccalauréat et des modifications ont été instaurées. Le nombre d’épreuves finales passera à quatre à partir de la session 2021. Deux d’entre elles se dérouleront après les vacances de printemps de l'année de terminale. Les deux autres se dérouleront en fin d'année.

En outre, le contrôle continu au bac comptera pour 40 % de la note totale.

Les élèves et les enseignants doivent encore s'approprier cette réforme. Des ajustements sont encore en cours, surtout au niveau des programmes. Dans le même temps, le ministère de l'Education nationale a lancé une réflexion sur le baccalauréat professionnel.Axel MAULAVE

Simon TILLY

Education alternative : quelles méthodes ?

Alors que l’éducation suit souvent un modèle unique, aujourd’hui des méthodes éducatives tentent de se faire une place au cœur des établissements scolaires.

Ces méthodes telles que Montessori, Steiner ou Freinet trouvent place au sein de l’enseignement privé sous contrat ou bien dans le service public. Un parent est également libre de dispenser l’éducation de son enfant à la maison.

Ces méthodes tournées vers une éducation nouvelle revoient la place, et de l’enfant, et du maître dans l’apprentissage. Cependant ces établissements restent rares en France.

La méthode italienne de Montessori

La méthode Montessori, inventée par l’Italienne Maria Montessori, offre un rôle d’acteur à l’enfant dans un environnement qui sait s’adapter à chaque enfant pour respecter sa singularité et son rythme afin que l’environnement ne soit qu’un outil à son développement. L’éducateur est uniquement le fil conducteur qui permet de faire le lien entre l’environnement et l’enfant afin de développer son autonomie. L’enfant est libre dans le choix de ses activités qui sont nécessairement des jeux et il organise son temps comme il le souhaite.

La méthode française de Freinet

Le Français Célestin Freinet propose une méthode où l’enfant apprend avec les autres, c’est-à-dire que, malgré le respect de son rythme individuel, le travail est organisé dans la classe pour chaque individu. Cette méthode prône l’expression libre, la prise de responsabilités, l’ouverture sur le monde et la coopération envers autrui. Enfin Freinet propose le maître comme accompagnateur et guide.

La méthode autrichienne de Steiner

La troisième méthode mise au point par l’Autrichien Rudolf Steiner met l’accent sur l’épanouissement de l’enfant, son autonomie et sa relation avec les autres. L’éducation se fait à travers des activités créatives, la découverte de la nature et l’apprentissage de deux langues vivantes à partir du CP. Le jeu est libre avec des objets simples pour permettre le développement de l’imagination de l’enfant. L’éducation est organisée autour d’un rythme précis grâce aux saisons par exemple.

Ainsi chaque enfant est différent et une méthode éducative peut correspondre à certains et pas forcément à d'autres. Il faut donc savoir s’adapter pour permettre à l’individu de se développer de la façon la plus optimale possible.

Maïwenn LEROUX

La confiance en soi en quelques questions

Une quête parfois longue et périlleuse qui nécessite de l'expérience et de l'investissement.

La confiance en soi est très importante pour l'épanouissement de la personne qui en use. Toutefois, si la confiance en soi est primordiale, elle est aussi facilement périssable. Ainsi on peut considérer la confiance comme une denrée rare.

Pourquoi manquons-nous de confiance en nous ?

Pendant une période de stress intense lié aux examens, ou à différents problèmes personnels, ou même suite à un choc (comme du harcèlement) on peut souvent perdre confiance en soi. Pour récupérer cette confiance, il faudra du temps et beaucoup de patience. Parfois, on croit que l'on ne peut pas y arriver, que l'on n'y arrivera probablement plus jamais. Mais il faut garder à l'esprit que sans confiance en soi, chaque épreuve de la vie pourrait être perçue comme plus compliquée à affronter, demanderait plus d'effort. Sachez que toutes ces épreuves sont surmontables, et qu'il ne faut pas oublier que la recherche de confiance en soi est une quête longue et périlleuse qui aboutira à un bonheur et un épanouissement personnel.

Qu'en est-il de la confiance en l'autre ?

La confiance en soi est d'autant plus importante car elle crée une grande confiance en l'autre. Être sûr de soi, c'est aussi accepter l'aide de quelqu'un. Or, une aide extérieure peut-être perçue comme un signe de "faiblesse". En effet, demander de l'aide aux autres est souvent interprété comme une incapacité d'action de la personne ou un besoin d'assistance, ce qui donne une image très néfaste. Cependant, la réalité est toute autre. Admettre que l'on a besoin des autres et leur demander une aide particulière demandent beaucoup de confiance, et une volonté de réussite non négligeable.

Mais, au final qu'est-ce que la confiance nous apporte ?

Et bien, elle nous permet d'abord de nous sentir mieux en société et de prendre facilement la parole devant un groupe ou même une assemblée de personnes. Ne pas avoir confiance en soi peut provoquer beaucoup de timidité. En clair, avec plus de confiance -qu'elle soit en soi ou dans les autres, on peut plus facilement s'apprécier soi-même et ne plus lutter face à nous-mêmes, et donc se sentir mieux dans sa peau.

Ainsi, pour conclure, la confiance en soi fait de nous quelqu'un de "fort" (mentalement parlant) ou l'inverse. Cependant la confiance en soi ne fait pas tout non plus. Ce qui importe le plus c'est comment on se sent nous.

Jeanne LEHURT

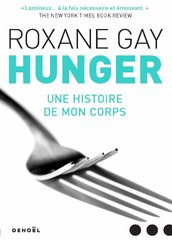

L'anorexie : c'est l'affaire de tous

Les personnes anorexiques n'en parlent pas, il faut les aider.

L'anorexie est une maladie qui touche de plus en plus de personnes, environ 2500 cas par an sont pris en charge, particulièrement des jeunes et principalement des filles. Cependant de nombreux adolescents ne sont pas aidés car ils nient leur maladie, refusent de voir leurs capacités physiques se dégrader et sont persuadés d'être en bonne santé.

La société est l'une des causes de cette maladie, ou plutôt l'image de la silhouette parfaite (squelettique) véhiculée par les magazines, certains médias (mode, télé-réalité...) ainsi que des réseaux sociaux.

Des critiques, des moqueries, des réflexions peuvent aussi engendrer cette maladie chez des jeunes déjà vulnérables sur le plan psychologique. Pour une personne anorexique ne plus manger pour maigrir est une solution qui peut résoudre le problème du poids et peut aider à se sentir mieux mais en réalité cela peut entraîner une dépression, de gros problèmes de santé et surtout une baisse des capacités physiques et intellectuelles.

En parler et lire cet article c'est bien mais agir c'est mieux. Si vous connaissez des personnes anorexiques qui ne veulent pas en parler, faites-le pour eux et cela ne pourra qu'aller mieux. Prendre son téléphone et composer un numéro est rapide et peut permettre de sauver une vie.

« T'es grosse ! » « T'as un bourrelet au ventre ! » « Arrête de manger tu vas grossir encore plus » Ces insultes vous choquent ? Pourtant c'est ce que se disent un certain nombre de jeunes entre eux au quotidien. C'est peut être drôle pour vous, mais imaginez que les rôles s’inversent et que ce soit à vous que sont adressés ces mots.

L'anorexie ce n'est pas que chez les autres et nous pouvons tous agir pour essayer de diminuer le nombre de malades. Arrêtez les critiques même si c'est pour rire car vous ne savez pas comment cela peut être interprété par la personne devant vous.

Vous pouvez contacter des associations afin de les aider, prévenir les parents, les professeurs, ou l’infirmière du lycée, ne restez pas sans rien faire face à une personne en danger.

Un numéro vert est à votre disposition : 0810 037 037. Marie RAULET