Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 27 - Septembre 2020 | www.lyceehotelier.com |

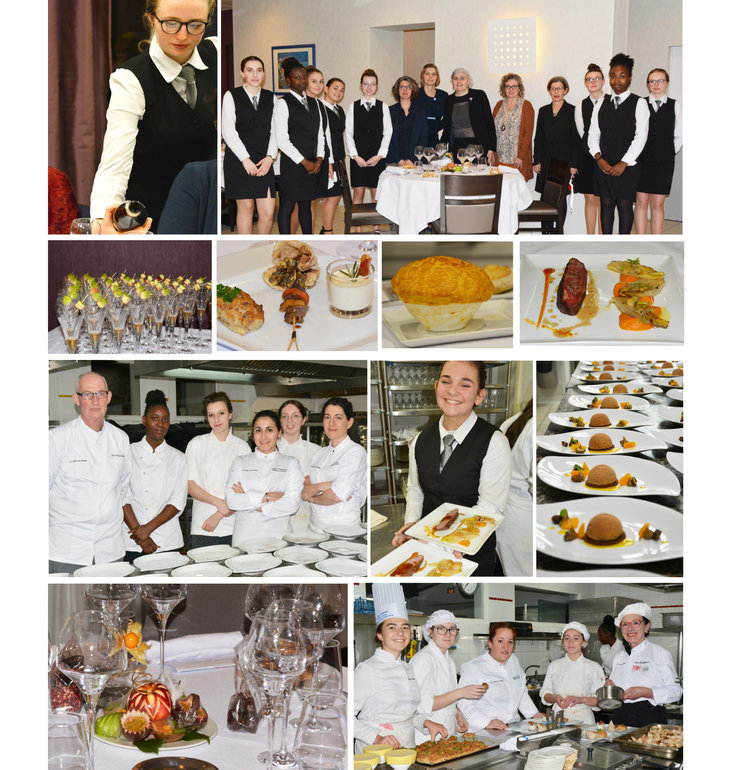

Au lycée, une soirée dédiée aux femmes

Notre une : le 4 février 2020, au lycée, une soirée d’exception mettait en avant les compétences des femmes dans nos métiers : "La Table des Dames".

Quatorze femmes de caractère, aux parcours professionnels brillants, cheffes, maîtres d'hôtel et sommelières, venues de toute la France, encadraient une équipe d'élèves exclusivement féminine. Les cheffes en binôme réalisaient un plat avec deux élèves. Dans chaque salle, une responsable et une sommelière avec huit élèves. La vaisselle était prêtée par Passion Réception, à Vitré.

L'objectif était de valoriser le travail des femmes dans la restauration. Leur présence favorise l’aspect humain : tout le monde travaille au même niveau. Elles privilégient la délicatesse, le soin. L’ambiance est plus sereine, sans montée en pression. Une femme a pour commander le mot juste et précis.

Il est important de valoriser leurs compétences, et de leur confier les mêmes responsabilités qu’aux hommes. De donner aux jeunes filles en formation un modèle féminin, qui leur permette de se projeter dans l’excellence.

Aboutissement de cette soirée : une association se monte à Carpentras, 60 femmes, qui se réuniront en mai, pour pérenniser cette action. La présidente d’honneur en sera Mme Desvignes, qui a fondé, en 1975, l’Association des Restauratrices Cuisinières, pour permettre aux filles d’entrer dans les écoles hôtelières.

Jean-François Baux, professeur de cuisine

90 jours riches d’enseignements...

Le 12 mars dernier, nos certitudes ont été remises en cause. L’annonce du confinement général nous a rappelé que l’homme du XXIème siècle ne maîtrisait pas tout. Rapidement, la sidération, l’émotion, l’anxiété, l’espérance de jours meilleurs nous ont tour à tour envahis. Pandémie, coronavirus, confinement, distanciation physique… Ces mots naguère presque inconnus furent soudainement au cœur de toutes les conversations. Notre vie fut profondément bouleversée. Notre horizon considérablement limité. Nous avons aussi pris conscience que ce qui nous paraissait naturel et banal ne l’était pas.

L’inconnu devint notre quotidien qu’il nous fallait réinventer chaque jour. En quelques heures, nous avons dû repenser les modalités de notre mission. Comment assurer la continuité pédagogique ? Comment répondre aux attentes si diverses ? Comment rester en lien avec nos élèves, leurs familles, les personnels, tous nos partenaires ? Qu’il fut souvent périlleux de communiquer tant les circulaires étaient nombreuses, les questions innombrables mais souvent sans réponses fiables et les informations contredites à peine transmises !

Professeur, un métier

Un maître-mot devint incontournable : s’adapter … Les professeurs ont su développer une grande énergie et faire preuve d’une féconde créativité pour répondre efficacement aux exigences nouvelles. Avec la complicité de leurs parents qui ont dû endosser de nouvelles responsabilités, nos élèves ont été à la hauteur des démarches innovantes proposées malgré des conditions matérielles parfois difficiles. Si les outils numériques ont facilité la continuité pédagogique, ils ont aussi montré leurs limites. Le confinement aura en effet permis de mieux appréhender et mieux comprendre la mission et le rôle si particulier du professeur. Il aura révélé à de nombreuses personnes qu’être professeur, c’est un métier. Passionnant, complexe, exigeant mais ô combien gratifiant !. Nous avons tous eu conscience de vivre collectivement une période singulière et inédite. Saurons-nous en tirer les conclusions qui s’imposent ?

Un élan de fraternité

Si la délation et la petitesse ont tristement inspiré quelques uns, que le formidable élan de fraternité de solidarité et d’entraide généré par l’adversité puisse résister à des jours meilleurs ! La bienveillance et l’attention portée à l’autre ne sont pas secondaires. Il nous appartient de veiller à les faire vivre. Au quotidien.

Dès que le gouvernement a autorisé la réouverture des lycées, nous avons tout mis en œuvre pour accueillir, le moins mal possible, dans le respect des très contraignantes consignes sanitaires, le plus grand nombre possible d’élèves dont les parents avaient souhaité le retour. Quelle joie de retrouver celles et ceux qui donnent un sens à nos murs. Tous ces élèves mobilisent notre énergie, nous déconcertent parfois mais nous rappellent la mission incomparable qui est la nôtre.

Comment aurions-nous pu accueillir cette épreuve collective et individuelle sans humilité ? C’est avec la même humilité mais aussi confiance que nous abordons cette année scolaire 2020-2021 dont personne ne peut imaginer aujourd’hui ce qu’elle nous réserve.

Avec la même énergie et la même volonté, nous ferons face. Ensemble, nous relèverons les nouveaux défis qui se présenteront à nous. Attention cependant à ne pas être contaminé par un autre redoutable virus, celui du pessimisme.

Bonne et fructueuse année scolaire à tous et à chacun.

Alain-François Lesacher

Directeur

Le chef légumier aux trois étoiles

Alain Passard, enfant de La Guerche-de-Bretagne et chef cuisinier du restaurant triplement étoilé "L’Arpège" à Paris, est venu au lycée le 28 novembre rencontrer les élèves, dans l’amphithéâtre qui porte son nom.

Pourquoi ce métier ?

J’ai grandi dans une famille d’artistes : ma mère était couturière, mon père musicien, ma grand-mère cuisinait, mon grand-père sculptait le bois... La main était partout, tu vois : le geste. En cuisine, nos cinq sens sont sollicités, il n’y a pas tant de métiers où c’est le cas.

Je n’étais pas fait pour de grandes études. J’ai fait mon apprentissage chez Michel Kéréver à Liffré, très grand saucier, très grand rôtisseur, un des meilleurs chefs de Bretagne dans les années 1970. Il m’a appris la subtilité, “la grâce”.

Puis je suis monté à Paris au restaurant "L’Archestrate" tenu par le chef Alain Senderens.

Faire la cuisine, c’est un acte de générosité. C’est un métier difficile, qui prend énormément de temps. Il faut qu’à chaque table, chaque client reparte avec le sourire, et le sentiment d'avoir passé un bon moment.

Quelle est l’organisation

de vos journées ?

Tôt le matin, je contrôle la qualité gustative et esthétique des produits qui arrivent. On nettoie et on pare les légumes et les volailles, on prépare les sauces.

Et on fait des essais. On a des légumes ? Jardinière de légumes, ou pâté chaud de légumes, ou tarte chaude de légumes. Chaque cuisinier peut faire une proposition, même un commis.

Pendant quinze ans, "L’Arpège" a été réputé pour ses viandes, avant d’obtenir trois étoiles en 1996. En 1999, la crise de la “vache folle” a été un bouleversement pour moi : le tissu animal ne me procurait plus d’émotion. Alors, j’ai ouvert la porte à la cuisine légumière.

Comment obtient-on

trois étoiles ?

Pour le guide Michelin, ce qui est le plus important, c’est un restaurant vivant, une cuisine qui bouge.

La nature est ma source d’inspiration. C'est le jardinier qui commande. Il me dit : “C’est fini pour la tomate, le concombre, le poivron, tu n’auras plus rien avant juillet. Maintenant c’est radis noir, poireau, navet, panais.” Et je m’adapte.

A Hong Kong, à Singapour, il n'y a pas de saison, pas de terroir, ils ont les mêmes produits toute l’année. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a quatre saisons.

Un produit a une histoire, il a derrière lui tout le savoir-faire d’un artisan. L'identité des produits, c'est important, comme pour une bouteille de vin.

"La nature a écrit le plus beau des livres de cuisine"

Les légumes sont cueillis à la main, à parfaite maturité, et livrés le jour même. 50 kg par jour, tous sont "maison", produits dans l'un des deux jardins d'Alain Passard.

L’un est situé à Fillé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, 4 ha de terrains sablonneux. L’autre à Bois-Giroult, dans l’Eure, en sol argileux, 2 ha. Ils sont labourés à l’ancienne, parce que le pied du cheval ne tasse pas la terre, contrairement au tracteur. Alain Passard possède aussi un verger, dans la baie du Mont Saint-Michel.

"Cela représente en tout 400 variétés, des fruits et des légumes cultivés naturellement, récoltés à la main. Mes jardiniers testent les variétés, chacun sur son sol, et puis je compare. pour chaque produit, je recherche les conditions qui lui permettront de s'exprimer totalement."

Béatrice Badoul-Desbois, professeure documentaliste

Trois questions à Adrien

Nous l'avons interrogé sur son engagement dans la JALH.

Quelles sont les raisons

qui t'ont motivé ?

Mon collège proposait des activités qui nous faisaient parler ensemble, réfléchir. Alors, je trouve normal de m’engager dans l'établissement.

Je ressens le besoin d’apporter mon grain de sel dans un océan, même si mon action n’aura peut-être pas de suite. On est ici pour développer notre vie future, pour apprendre à faire ça plus grand.

Mon projet professionnel est de devenir majordome, c'est un métier où l'on cherche aussi à répondre aux besoins des gens.

Quelles sont les

qualités requises ?

Pour s’engager dans une création d'association, il faut du sérieux, de l’assiduité. Être capable de communiquer avec des personnes différentes. En réunion avec les élèves, montrer de l’autorité, et en même temps leur proposer un espace de parole. Par exemple, j'ai organisé un sondage en ligne au sein de l'établissement pour que tous puissent s'exprimer, même ceux qui sont en stage.

Communiquer avec la direction et l'équipe pédagogique, c’est différent, beaucoup plus formel, il faut respecter les codes. Communiquer avec les administrations, et ça, c’est un parcours du combattant !

Qu'est-ce que ça t'apporte ?

On apprend beaucoup ! On développe une communication interclasse, ainsi j’ai découvert certains élèves que je ne connaissais pas. On découvre que pour construire quelque chose ensemble, chacun doit prendre sa part de responsabilités et mettre de l’eau dans son vin. Ce n’est pas toujours facile !

L’asso nous amène à changer de posture, à être plus à l’écoute. On fait ça pour les autres, on fait ça aussi pour nous. Comme dit Mme Badoul, notre professeure documentaliste : “Parfois il faut savoir accepter que les autres aient tort.”

Conan adhère !

J’ai l’intention de m’inscrire. Avec l’asso, j’espère m’amuser, faire des jeux de société, des jeux de rôle ; ou des activités manuelles : poterie, origami...

Pour que ça fonctionne, il faut que chacun participe, qu’on n’ait pas le temps de s’ennuyer. Et que tout le monde se respecte, comme au début de l’année, où on ne se connaissait pas.

Maintenant, on a formé des petits groupes d’amis, avec nos propres délires, et on n’est pas trop avec les autres. L'asso aura l'avantage de mixer tout le monde.

Conan Chérel 2S1C1

Une association de jeunes au lycée !

La Junior Association du Lycée Hôtelier (JALH) a été créée par des élèves de CAP2, cuisine et serveurs, pour répondre à une demande des internes.

Adrien Simon, en CAP2 Service, est à l'origine du projet : "Quand j’étais en quatrième, j’ai déjà créé une Junior Association dans ma commune à Louvigné-de-Bais. Elle proposait des activités extra-scolaires aux jeunes. J’ai déménagé trois mois après sa création, mais je suis resté en contact avec le bureau.

Depuis 2017, la loi permet aux moins de 18 ans de créer une association, et de la gérer. Le dispositif Junior Association nous permet d'être assurés, ou d'ouvrir un compte en banque. J'ai rencontré le directeur du lycée, M. Lesacher, et le Responsable Vie Scolaire, M. Candela, ils m'ont donné leur accord et mis une salle à disposition.

Le lycée compte plus de 110 internes et internes externés. Ils sont en étude de 17h30 à 18h30 pour faire leurs devoirs. Mais il arrive qu’ils n’aient pas de travail, ou qu’ils l’aient fait pendant une permanence. Surtout, en fin de journée, ils auraient besoin de faire autre chose. Des activités sportives ou artistiques, des jeux de société, du théâtre, de la relaxation. Cela apporterait un temps de défoulement, ou bien de détente, de calme, pour évacuer le stress de la journée. Et ça favoriserait la cohésion parmi les internes.

Des activités

pour tous les élèves

La JALH est faite pour tous les élèves. Ceux qui ne règlent pas la cotisation de 7 euros peuvent quand même assister à cinq séances dans l'année. Ils s'engagent à respecter le règlement intérieur de l'asso, par exemple aller une fois par semaine en étude pour que tout le monde puisse profiter des activités.

Visite à l'EHPAD de La Guerche

Coordonnatrice ULIS, Stéphanie Latapie assure le suivi de trois élèves inscrits en CAP APR.

"Ce sont des jeunes sympathiques, curieux, soucieux de bien faire, et toujours partants. Je les ai accompagnés à l'EHPAD de La Guerche le 21 novembre 2019. Avec les CAP HCR (serveurs), ils proposaient aux résidents un service exceptionnel à l'occasion du Beaujolais Nouveau.

Ils ont d'abord participé à un atelier d'hygiène. Ils se sont lavé les mains consciencieusement, puis les ont passées à la lumière bleue d'un caisson pédagogique : ils ont été surpris de constater qu' il restait des bactéries sur leurs mains !

Les serveurs ont assuré le service du midi, tandis que les APR portionnaient les plats à la table chauffante. C’était un challenge pour eux, car les repas en EHPAD sont très variés : plats ordinaires, ou hachés, ou mixés. Il ne fallait pas se tromper, les enjeux pour la santé (fausses routes possibles) sont importants, et les élèves en avaient bien pris la mesure. Cette visite très instructive les a aussi bouleversés, côtoyer des personnes âgées et diminuées n'a pas été facile pour eux."

Les CAP APR présentent leur formation

Le CAP Agent Polyvalent de Restauration (APR) comporte trois pôles : production, service et entretien.

Audrey aime tout : “C’est important pour moi de faire tout du début à la fin.” Côme : ”C’est plus facile que le CAP cuisine que je préparais l’an dernier. On a moins de cours, c’est moins speed !"

Mathilde : "Ce diplôme permet de travailler en cuisine collective : dans des écoles, des collèges, des EHPAD. Ou des restaurants qui emploient des personnes en situation de handicap, comme Le Café Joyeux. On peut choisir avec quel public on travaille."

Nous apprenons une cuisine proche de ce qui se fait à la maison, avec moins de dressage.

L’hygiène est très importante : respecter les protocoles, utiliser le bon vocabulaire, savoir doser, pour ne pas gaspiller et protéger l’environnement.

Servir de vrais clients

Tiphaine : “En production et en service, les TP sont intenses, car nous assurons le self, avec une contrainte de temps. C'est valorisant. Nous faisons d’abord l’économat : nous préparons le chariot, les entrées et les fromages. A 11h30, au plus tard, nous devons envoyer, à 13h15, le dernier client est passé. Mardi, nous avions 205 personnes, c’est beaucoup ! Pendant un TP, les postes tournent, ainsi nous apprenons à tout faire.

Au départ, on n’était pas vraiment au point : le temps de se connaître, d’apprendre le travail.

Et c’est l’occasion de discuter avec des élèves à qui on ne parle pas ordinairement, les BTS par exemple."

Un métier de contact

Foulailou : "On a des activités variées, et travailler en collectivité permet un partage d’expérience.” Il est important d’être souriant avec les clients. La perspective d’entrer dans le monde du travail nous motive : à 17 ans, nous serons prêts à exercer notre métier.

La classe CAP APR

Lire autrement

Professeure documentaliste, je ne suis pas seulement "la dame qui fait chut”, mais aussi "la dame qui fait lire".

Une personne qui ne lit pas se trouve exclue de tout un univers de fiction. Lire, ce n'est pas seulement déchiffrer, c'est suivre le fil d'un récit où l'imagination peut se déployer. Alors, parce qu'ils sont tous en difficulté avec l'écrit, j'ai demandé à nos CAP APR de tester un nouveau dispositif : ils devaient écouter un roman enregistré sur cd, tout en lisant le texte imprimé.

Séance en format beta-test : tout ce qui pouvait se passer mal s'est mal passé, c'est là qu'on sait qu'on est faite pour le métier ! Mais mes "cobayes" ont joué le jeu jusqu'au bout, sans se décourager.

Voici leurs impressions. “C'est comme si un prof lisait à notre place. Franchement, c'est bien." “Je suis au chapitre 17, je reviens mercredi, je veux le finir ! “C'est agréable, et avec les écouteurs, on est mieux concentré." “La voix te met directement dans l'histoire, c'est ça qui est cool."

"Pour moi c’est plus simple, parce qu’on imagine l’histoire dans la tête, et plus il y a le ton. Quand je lis, je ne vois pas d’image, mais en écoutant, si." "On conseille à tout le monde de tester. Et, Madame, il faut en acheter d’autres !"

BBD

Deux jours à Nantes

La recette ? Combiner visites professionnelles, respect des programmes, détente et bonne humeur ! Facile...

Pour les visites professionnelles, nous veillons à ce qu'elles concernent les deux dominantes de la formation : la cuisine et la salle. Par exemple, un vignoble pour la connaissance des produits, et un restaurant prestigieux.

Les visites culturelles correspondent aux programmes de français et d’histoire-géo. Au Château des ducs de Bretagne, les élèves ont découvert une exposition sur l'esclavage et le commerce triangulaire car ils étudient le premier empire colonial français.

Pour favoriser la cohésion du groupe, nous prenons un hébergement où nous pourrons manger tous ensemble. Et nous prévoyons des temps pour se divertir : qui dit voyage pédagogique dit aussi partie de foot, de palets… Incontournables : les Machines de l’île avec le parcours en Grand Éléphant !

Une fois que tout est bouclé, nous n’aurions plus qu’à vivre ce séjour et à en profiter ? Eh bien non ! Un voyage sans aléas est rare : blessure qui nécessite un passage aux urgences, panne de car, chauffeur qui se perd…

Que du bonheur, donc, et toujours du suspense ! Et tous les ans, on recommence. Notre secret ? La relation avec les élèves est différente, et puis c'est un super travail d'équipe.

Sandrine Bréjuin, professeure de sciences

Les aides de la Région Bretagne

Marie-Anne Planchais est coordinatrice des relations du volet international au lycée : "La Région Bretagne soutient certains voyages à l'étranger, s'il y a un établissement partenaire. Les aides sont plus importantes si la région de destination est jumelée avec la Bretagne, comme le Shandong en Chine.

Pour les stages à l'étranger, elle accorde des bourses Jeunes A L'International (JALI). Peuvent bénéficier d'une subvention les voyages en France intégrés dans un projet Karta, projets éducatifs initiés par les équipes des lycées bretons pour favoriser la citoyenneté chez les jeunes."

Pour l'organisation ? Ils gèrent !

Un voyage scolaire est un temps de repos pour les élèves, qui permet de ne pas avoir cours et de se changer les idées. Mais pour les profs ?

Pour le savoir, Sullivan et Audrey ont interrogé Mme Bréjuin, professeure de sciences, et Mme Lesage, professeure de chinois.

"Nous commençons à nous organiser dès le mois de septembre. Nous nous réunissons une heure par semaine environ." Généralement, les professeurs ne sont que deux à organiser les voyages, mais ils sont trois, voire quatre accompagnateurs.

Dans la face cachée des voyages pédagogiques, il y a tout un volet administratif. Certains documents sont indispensables, et il faut informer les élèves suffisamment tôt pour qu'ils en fassent la demande : la carte européenne, la carte d’identité ou le passeport.

Il faut également récupérer les chèques et les autorisations.

Pas facile de choisir

les dates !

Les dates tiennent compte du calendrier des examens, des stages, de la disponibilité des accompagnateurs, des tarifs qui varient au cours de l'année... "Nous veillons à ne pas dépasser 100 € par jour. L'an dernier, l'Espagne a coûté 500 €, la Chine 1500 €.

Nous comparons les prix et les prestations. Nous privilégions les visites gratuites, ou celles que les élèves ne pourraient pas faire avec leurs parents, comme les grands hôtels. Le transport représente le tiers du prix, la plupart du temps en car, sauf pour la Chine, qui se fait en avion.

L'ouverture culturelle

Les professeurs organisent les voyages scolaires pour faire plaisir aux élèves, mais avec aussi des objectifs pédagogiques.

C'est l'occasion de découvrir le monde professionnel, et d'élargir sa culture.

C’est également dynamique pour le lycée. Cela permet aux élèves de partager des moments de convivialité et d'avoir une meilleure cohésion de groupe.

Amélie Fléchais est dessinatrice de BD

Nous l’avons rencontrée, à la médiathèque du Pays Guerchais, dans le cadre du festival Bulle des Prés, qui a lieu tous les ans.

Eva : "Le moment que j'ai préféré, c'est quand elle a dessiné pour nous son personnage Vladimir le Chien."

Amélie Fléchais nous a expliqué, étape par étape, comment on fabrique une bande dessinée : "Pour Bergères Guerrières, je me suis inspirée d’autres BD, et aussi de films : Rebelle, Le Seigneur des Anneaux, Trolls.

Je travaille avec un scénariste, qui imagine une histoire avec des personnages. Puis je réalise les croquis préparatoires, pendant environ trois mois. Il faut ensuite trouver un éditeur, et le convaincre, en lui envoyant un dossier.

On passe ensuite à la réalisation. D’abord le story-board : une ébauche de la future BD, avec le découpage des vignettes et des dessins simplifiés. Il faudra ensuite une semaine pour réaliser une planche.

Pour la mise en couleurs, la peinture à la gouache ou à l'aquarelle est la méthode traditionnelle. Aujourd'hui, il est possible aussi de la faire sur ordinateur, et ça va beaucoup plus vite ! L’impression se fait en quatre couleurs : rouge, jaune, bleu et noir (quadrichromie).

A la signature du contrat, les auteurs, scénariste et dessinateur, reçoivent une avance d'argent pour commencer à travailler. L’éditeur se remboursera sur les premières ventes.

C'est seulement à partir de 18000 exemplaires vendus que je toucherai 7 % du prix de vente de la BD."

Amélie aime son métier : elle aime dessiner, créer, elle est indépendante dans son travail. C’était une rencontre agréable, nous avons appris beaucoup de choses.

La classe de CAP HCR

La licence de foot

Le football a déjà une longue histoire. La forme la plus primitive du jeu est un exercice décrit dans un manuel militaire chinois, datant du deuxième siècle av. J.-C.

La Football Association, toute première instance dirigeante de ce sport, voit le jour en Angleterre en 1863. Il est reconnu dès le début que l'art de contrôler le ballon avec le pied est compliqué et requiert une bonne dose d'adresse.

Au début, il s'agissait d'un sport amateur. Même les joueurs de l’équipe nationale n’étaient pas professionnels. Il est arrivé lors de grandes compétitions que des joueurs doivent quitter le match pour se rendre à leur travail.

A quoi sert une licence ?

La licence sportive permet de participer à toutes les activités et à la vie associative de la fédération sportive. Rommel : “Elle est nécessaire pour participer aux compétitions, et permet d’être assuré dans le cas d’une blessure.

Les joueurs sont couverts pendant les entraînements, les matchs et tous les déplacements gérés par le club. Sans licence, on ne peut pas participer aux matchs.

Un certificat médical

est nécessaire

Pour l’obtenir, il faut communiquer ses informations personnelles : nom, adresse, date de naissance. Il faut aussi un certificat médical. Le prix d’une inscription est de 115 à 180 euros pour un an, selon l’âge de l'adhérent et selon la discipline.

Tous les sports proposent une licence. Dans le cas des sports collectifs, les cartes de licences sont conservées par le club ; ce qui évite, le jour J, qu'un joueur ait oublié la sienne.”

L'arbitre aussi

Comme les joueurs, l’arbitre doit être licencié, il reporte son numéro d'adhérent sur chaque feuille de match. Sacha : “La licence permet aussi d’être arbitre pour des matchs de catégorie inférieure à la nôtre, par exemple je joue U17 (16-17 ans), je peux arbitrer en U11 ou moins. Et quand il n’y a pas d’arbitre de touche, ce sont les remplaçants licenciés qui assurent leur fonction. Contrairement aux arbitres officiels, ils ne sont pas payés.”

J'ai redécouvert "Le Petit Prince"

Le MOF, c’est neuf ans de ma vie...

Les choses sont toujours meilleures ou plus importantes quand vous y mettez beaucoup de travail.

Pour ce concours, je m'entraînais le week-end, en vacances, à 3 heures du matin avant mes cours. Tout un budget en matériel, matières premières, déplacements... J'ai beaucoup reçu des autres : Didier Stephan (MOF) et Pascal Molines (MOF) m'ont formé, encouragé, boosté parfois. Mon épouse, pâtissière elle aussi, m'a toujours soutenu.

J'ai participé à trois sessions du MOF : l'Égypte, Versailles, "Le Petit Prince". Chaque fois, je rédigeais un dossier sur les aspects historiques, artistiques et philosophiques du sujet, et faisais le lien avec la pâtisserie.

Un récit poétique

Je pensais connaître 'Le Petit Prince", je l’ai redécouvert. Dans ce récit poétique, tout est métaphore. La rose, irremplaçable en raison de l'amour que lui voue le Petit Prince. L’allumeur de réverbères, qui vit sur une planète qui tourne de plus en plus vite. Les levers et les couchers de soleil se succèdent à toute allure, et finalement il passe son temps, de maniière absurde, à allumer et éteindre son réverbère : “La consigne, c’est la consigne !” Il dénonce une société où l’homme ne trouve plus sa place.

Les étoiles sont familières à l’aviateur, mais il ne peut espérer les atteindre. Le Petit Prince vient de l'une d'elles. Quand il repartira, les étoiles représenteront la solitude, mais aussi l'amitié, le souvenir et l’espoir de se retrouver.

"Quelque part dans le désert, il y a un puits" : il faut toujours espérer !

Parcours d'un MOF

Tous les quatre ans, à l'issue d'un concours exigeant, le titre prestigieux "Un des Meilleurs Ouvriers de France" (MOF) est décerné par un jury de professionnels.

Il récompense le talent et le travail dans 230 métiers différents et valorise autant les savoir-faire : précision du geste, rapidité, que le respect des règles du métier.

Vincent Boué, professeur de pâtisserie en Desserts de Restaurant au lycée Sainte-Thérèse, a été consacré MOF Glacier, à la Sorbonne, le 13 mai 2019.

"La voie professionnelle m’a réconcilié avec l’école. Là, j’ai vu l’intérêt des enseignements : on faisait les fiches techniques en anglais, le calcul me servait à mesurer les quantités dans les recettes… Il y a eu un concours, le lot était, pour les dix meilleurs en anglais, un stage exceptionnel. J’ai travaillé dur, pour faire partie des lauréats. Et pendant trois mois, nous avons tenu un restaurant français sur le "Silja Europa", alors le plus grand ferry au monde !

Trouver sa voie

Je garde un très bon souvenir de mes professeurs, particulièrement de M. Nivelle, en cuisine. C’est lui qui m’a fait aimer le métier. J’étais entré pour un CAP, je suis sorti avec le BTS. Ensuite j’ai découvert la pâtisserie, en apprentissage auprès de deux MOF : Philippe Urraca, puis Michel Guérard. J’avais trouvé ma voie, un métier qui demande de la minutie, une grande précision dans l’exécution, et donne toute sa place à la créativité et à l’esthétique.

Mes élèves m'ont motivé

Le concours MOF exige une solide motivation. Ce sont d'abord mes élèves qui m'ont poussé dans cette voie. Au-delà des techniques, des bons produits, de l’amour du travail bien fait, je veux leur transmettre le désir de se surpasser. Je crois en l'exemplarité. Le MOF oblige à viser l’excellence.

Reconnu par ses pairs

J’ai recherché aussi la validation, par mes pairs, de mes qualités et de mes capacités. J’ai eu la chance, dans ma carrière, d’approcher de grands professionnels, des personnalités généreuses et fortes. Ils ont contribué à ma formation, être reconnu comme l’un des leurs, des “meilleurs” parmi les leurs est une consécration.

Propos recueillis par BBD

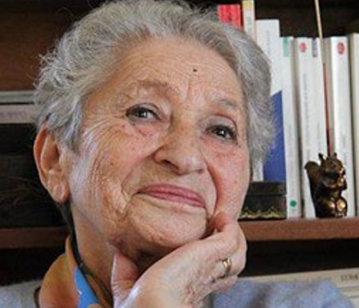

Rencontre avec Magda-Hollander-Lafon

Le 3 mai 2019, la dernière survivante en Ille-et-Vilaine des camps d’extermination a rencontré nos lycéens.

Magda Hollander-Lafon, 91 ans, arrive d’un pas discret, le sourire radieux, les yeux brillants. « Que vous êtes beaux, je vous aime" lance-t-elle d’emblée à l’assemblée. Son histoire est singulière : à 16 ans, l’âge de nos élèves, elle a passé une année dans les camps de la mort. Dénoncée par des voisins en Hongrie, son pays natal, Magda voit sa vie basculer le 27 avril 1944.

Elle interroge le groupe : « C’est quoi un Juif pour vous ? Vous avez une opinion sur eux. En avez-vous déjà rencontré personnellement ? Non ? Alors, comment pouvez-vous dire ce qu’ils sont ? Ne parlez pas d’eux si vous n’avez pas échangé avec eux. Je suis chrétienne, mais je reste ancrée dans mon identité. Toutes les grandes religions aujourd’hui sont inscrites dans le judaïsme. Jésus est un juif, Marie est une juive, et on ne le dit jamais. Les Juifs sont un petit peuple qui a osé dire à César : il n’y a qu’un seul Dieu. »

La vie à Auschwitz

Les élèves restent muets, interpellés. Elle raconte la vie à Auschwitz, l’assassinat de sa mère et de sa sœur, les humiliations, la faim, l’instinct de survie, la brutalité. Mais aussi ce sur quoi les nazis n’ont pas prise : le soleil, le ciel, la solidarité entre certaines déportées.

Et ce jour où l’une d’entre elles la sauve. Elle était mourante et tenait dans sa main quatre petits bouts de pain moisi. « Prends, tu es jeune, tu dois raconter pour que cela n’arrive plus jamais dans le monde. » J’ai pensé : elle est folle, moi aussi je vais mourir. Je les ai mangés, j’ai survécu." »

Aider ceux qui désespèrent

Pendant longtemps, tout est resté enfoui, verrouillé au fond de sa mémoire. En 1978, elle entend des propos négationnistes, et décide de parler. On lui pose la question du pardon : « Encore faut-il demander pardon ! À moi, on ne m’a jamais demandé pardon ! » Mais pas question de haine ou de vengeance. « Ça ne sert à rien ! Ce serait se mettre au même niveau qu’eux ! »Elle est devenue psychologue, pour aider ceux qui désespèrent d’eux-même, de la vie. Les élèves sont conquis. « Elle est attachante » confie Lucille, élève de seconde. « Elle est courageuse et nous donne de la force » dit Lisa.

Sandrine Lucas,

professeure d'histoire

Un jour, j'ai accepté l'idée de mourir

Qu’avez-vous ressenti quand vous avez été déportée ?

J’ai trouvé cela très injuste, et j’’étais furieuse. Comme si on vous déportait tous parce que vous êtes chrétiens ! Ma mère, ma sœur et moi, on nous a dit de faire une valise de 25 kg. En me retournant, j’ai vu les voisins emporter nos affaires de la maison, la veille encore on se parlait… En Hongrie, il y a eu 3000 survivants sur 450 000 déportes juifs. Je n’ai jamais voulu y retourner, il n’y a presque plus de Juifs la bas.

Dans les camps,

étiez-vous solidaires ?

Pas toujours, car nous avions tellement faim et soif. Moi, quelqu’un m’a aidée : un capo m’a chaussé des galoches, parce qu’on m’avait volé mes chaussures. Un jour j’ai accepté l'idée de mourir et alors je suis devenue audacieuse comme vous ne pouvez pas imaginer. Je volais au nez et à la barbe des gardiens ! Nous cassions des cailloux à Birkenau, comme Simone Veil, pour faire des routes, pour que les nazis ne salissent pas leurs bottes rutilantes...

Que pensez vous des mouvements nazis aujourd’hui ?

Ce sont des enfants livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Il faut faire attention à ce qu’on nous propose. Un jour dans une réunion, j’ai vu entrer quatre nazis, dans des costumes super. Je leur ai dit « Ici, chacun vient librement pour parler, si ça ne vous intéresse pas, partez. » Ils m’ont répondu : on reste. Ils m’ont écoutée jusqu’au bout. A la fin, ils m’ont dit : on venait pour vous tabasser. Mais vous nous avez parlé. »

Comment avez vous pu

vous reconstruire ?

Quand nous avons été libérés, il a fallu d’abord aller à l’hôpital. Puis on nous a donné de l’argent, mais personne ne nous a demandé comment ça allait. A 17 ans, je suis arrivée en Belgique. Là, j’ai voulu mourir, j’ai trouvé dans une trousse d’infirmière une seringue et du poison. Et puis, une dame est venue vers moi, avec un merveilleux sourire, et j’ai repris courage. J’ai passé quatre ans dans un orphelinat, j’ai appris le français. Je suis entrée dans une chorale, c’est les jeunes qui m’ont invitée. Nous pouvons nous entraider.

Romain Méder pour une cuisine de la naturalité

Le chef triplement étoilé du Plaza Athénée encadrait le 3 mars la soirée à thème des BTS1 et 2, organisée par MM. Delaunay et Tannoux.

Je pratique une cuisine de la naturalité, à base de légumes, céréales, fruits, produits de la pêche durable. Pour concevoir un plat, il nous faut trois à quatre semaines, avec des essais tous les jours.

Je pars du végétal. A partir du goût final de mon jus, de mon condiment, je cherche comment l’associer. Ensuite intervient le sommelier. Un changement de plat, c’est toujours délicat, les gens se concentrent sur la nouveauté et en oublient le reste.

Respect en cuisine

Je suis très attentif à l'ambiance dans mon équipe. Les femmes apportent beaucoup : du seul fait de leur présence, les garçons s’expriment différemment, ils sont plus respectueux, La mixité apporte un équilibre. Je garde les gens deux ou trois ans ; après je les encourage à partir. C’est à votre âge qu’on apprend, mais il faut rester dans une zone de danger, sinon on perd l’envie. Aller à l’étranger oblige à une ouverture d’esprit, ça fait grandir.

Premier gastro sans viande

Quand on a ouvert, c'était très violent : le premier restaurant gastronomique au monde sans viande ! Avec Alain Ducasse, nous voulions démontrer qu’on peut faire de la gastronomie sans protéine carnée, avec plus de légumineuses et de céréales. L'objectif n’est pas de supprimer la viande, mais d’en manger moins et de meilleure qualité.

La cuisine en un mot ?

Passion. Et partage. Ce métier n'est pas toujours facile, mais il permet de voir des choses magnifiques, de travailler en équipe, d'accéder à un statut social en partant de rien. Aujourd'hui, un cuisinier peut parler à un président de la République sans barrière.

Brunch au lycée

Vendredi 13 mars, les élèves de 2S1C1 et de CAP2 HCR (serveurs) ont réalisé leur premier buffet brunch.

De plus en plus de restaurants proposent un brunch le dimanche, avec un grand succès. Le mot brunch vient de l'anglais, c'est une contraction de breakfast : petit déjeuner, et de lunch : déjeuner. Il se prend en fin de matinée et en début d'après-midi.

Une grande variété de plats

Le buffet réalisé aujourd'hui proposait une multitude de plats sucrés : viennoiseries, produits laitiers, salade de fruits, confitures, miel, fromage blanc, avec des boissons : café, thé, jus de fruits. Et du salé : charcuterie, salades composées, terrine de canard, côte de bœuf, carré d'agneau, lasagnes végétariennes, plateau de fromages. En dessert, une variation sur le thème de la pomme : crumble, tarte, aumônière, pomme au four.

Pour les élèves, c'est un service différent, ils ont appris à dresser un buffet, et découvert une autre forme de repas. L'opération a eu un franc succès, puisque nous avons dû refuser des clients.

Gérard Beuret,

professeur de commercialisation

et service en restaurant