Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

L'Enquête : La santé mentale des jeunes

Tout au long des éditions de ce journal, nous proposerons des articles en lien avec la jeunesse, qui sera le fil conducteur des éditions de L'Hermine.

Une politique migratoire qui pose question

Remise en question des droits fondamentaux, agressivité, ultra-nationalisme... La politique de Trump est-elle en train de révolutionner l'ordre mondial actuel ?

IA : fin de l'hégémonie américaine ?

La nouvelle IA chinoise Deepseek remet en cause le quasi-monopole états-unien dans le secteur.

Une Europe faible face à la guerre d'Ukraine

Depuis la guerre d'Ukraine, l'Europe a été pour beaucoup incapable de répondre comme il se devait à une invasion du territoire. Retour sur les failles de notre hétéroclite continent.

Comment freiner le narcotrafic ?

Le trafic de l'ombre organisé fait de plus en plus de ravages en France et dans le monde, mais inégalement selon les régions.

L'Hermine

Nous sommes dans un monde où l’information circule en continu et où les opinions divergent, nous sommes des lycéens de première du lycée Émile Zola, à Rennes, nous avons ressenti un besoin de nous exprimer librement et de partager une information claire et objective. C’est ainsi qu’est né “L’Hermine”, un journal en collaboration avec Ouest France, porté par des élèves engagés, curieux et soucieux de l’actualité.

Pourquoi « L’Hermine » ? Ce nom n’a pas été choisi au hasard. L’hermine est un symbole de la Bretagne, associé à l’histoire de la région. Elle incarne la liberté et l’indépendance, des valeurs qui sont propres à chaque individu. L’hermine est aussi l’animal emblématique de Rennes, un clin d’œil à l’histoire locale du projet. À travers ce choix, nous avons voulu affirmer notre attachement à la Bretagne tout en nous inscrivant dans une démarche d’ouverture et de réflexion sur le monde. « L’Hermine » est un journal breton, mais son regard dépasse largement les frontières de la région.

L’idée de ce journal est née d’un constat simple : les lycéens ont des choses à dire, mais peu d’espaces leur permettant de le faire. « L’Hermine » nous offre un espace où nous pouvons traiter des sujets qui nous touchent et nous concernent. Les thèmes abordés sont variés et s'ancrent dans le programme de la spécialité HGGSP (histoire, géographie, géopolitique, science politique). « L’Hermine » traite de sujets tels que l’actualité nationale et internationale mais aussi de questions de société, avec une approche neutre.

L’objectif est clair pour nous, informer avec précision, tout en donnant une voix aux jeunes qui souhaitent partager leurs analyses et leurs questionnements. L’une des décisions clés prises par la classe a été de ne pas adopter de ligne politique. Ce choix peut sembler surprenant dans un contexte où de nombreux médias prennent position. Nous venons d’horizons différents et d’opinions parfois opposées. Trouver un consensus sur certains sujets aurait été compliqué. Plutôt que de risquer des divisions, nous relatons une information neutre et factuelle. Chaque article est écrit avec la volonté de relater les faits tels qu’ils sont, en laissant le lecteur se faire son propre avis. Cette approche garantit une liberté totale d’interprétation et permet à chacun, quelles que soient ses convictions, de lire « L’Hermine » en toute confiance.

Ce journal de lycéen est bien plus qu’un simple exercice d’écriture : c’est une envie collective, un moyen pour des jeunes de s’exprimer et d’apporter un regard éclairé sur le monde. Avec « L’Hermine » la parole lycéenne se fait entendre, avec authenticité et conviction.

Maïa Mainguet-Dalmas

| N° 1 - Avril 2025 | www.citescolaire-emilezola-rennes.ac-rennes.fr |

Donald Trump président, une menace pour les droits fondamentaux aux États-Unis ?

Le premier mandat de Donald Trump à marqué la politique migratoire Américaine par de nombreux décrets visant à restreindre l’accès à la citoyenneté et au droit d’asile. Parmi les mesures majeures figurent ses tentatives de limiter le droit du sol, un principe pourtant fondamental qui garantit la nationalité à toute personne née sur le sol américain. Des réformes concernant le droit d’asile ont également été mises en place ainsi que la construction du mur à la frontière du Mexique, qui rendent plus difficile la protection et l’intégration des migrants en fuite. Ces décisions ont suscité de nombreux débats politiques à l'échelle mondiale du fait de la place importante qu'occupe les États-Unis. Pourtant, le droit du sol, inscrit dans le 14ème amendement de la Constitution américaine, garantit depuis 1868 la citoyenneté à toute personne née sur le sol américain. Le modèle de Donald Trump va à l'encontre de l'idée que se fait le monde de ce pays. Symbole d’espoir pour certains, menace pour d’autres, l’immigration aux États-Unis n’a jamais été autant bouleversé depuis le mandat de Woodrow Wilson dans les années 20.

Melting-pot en danger ?

Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, le droit d'asile a été considérablement restreint. La politique de "tolérance 0" a conduit à la séparation des familles et le programme "remain in Mexico" a contraint les étrangers mexicains à attendre dans leur pays et souvent dans des conditions dangereuses. Entre 2017 et 2021, plus de 440000 migrants ont été expulsés des États-Unis, principalement vers le Mexique, le Guatemala, le Honduras et El Salvador. Malgré des assouplissements opérés sous le mandat de Joe Biden, l'accès à l'asile reste un sujet de vifs débats politiques.

Inscrit dans le 14eme amendement, le droit du sol garantit la citoyenneté aux personnes nées aux États-Unis. Or, Trump a essayé de remettre en question cette règle, notamment pour les enfants de parents en situation irrégulière. Bien que cette reforme n'ait pas abouti, le débat persiste, tout en menaçant un des droits fondamentaux de l'identité américaine.

Une situation instable pour les étrangers

Les États-Unis attirent toujours des millions d'immigrés, mais les politiques migratoires oscillent entre ouverture et restriction. Entre réformes et expulsions, la situation des étrangers reste instable en dépendant des orientations politiques et des enjeux électoraux. Si la politique migratoire de Trump a rencontré une opposition importante de la part d'associations de défense des droits humains et d'une partie de la classe politique américaine comme le Parti Démocrate et certains Républicains modérés, elle a aussi provoqué des tensions avec certains pays d'origines des migrants en particulier le Mexique. Ceux-ci dénoncent les pressions exercées par Washington.

Sources : Courrier international, l'Express, rfi

Lucien, Lou-Andréa, Gabrielle

La relation franco-américaine remise en question

Nous sommes le lundi 24 février, à la Maison Blanche. Emmanuel Macron rencontre Donald Trump en vue de négocier les modalités de paix en Ukraine. Mais pourquoi la France ?

Un allié historique...

La relation franco-américaine commence en 1778, sous le roi Louis XVI. La Grande-Bretagne est alors la première puissance mondiale, tant par ses colonies, son économie florissante et surtout sa force navale. La France, vieille rivale, voit dans la conquête britannique un risque d'hégémonie navale, et entre subséquemment en guerre aux côtés des Etats-Unis. L'aide de la France se révélera capitale, notamment lors de la bataille de Yorktown qui, en signant la défaite britannique, entérine l'amitié franco-américaine, qui ne se démentira pas par la suite (sauf cas isolés, comme en Irak en 2003).

Mais un allié mineur

Bien que l'entretien se soit déroulé sans accroc, et que Macron et Trump aient trouvé un terrain d'entente, le président américain a défendu sans surprise les intérêts particuliers des Etats-Unis, comme l'accaparement des terres rares ukrainiennes ou la "nécessité" pour les pays européens d'investir à plus fortes dose dans les moyens de l'Otan. Ce dernier point en particulier pose problème à la politique macroniste, ouvertement centrée sur l'Europe mais surtout défendant l'idée d'une armée européenne. Le principe est de créer une branche militaire pour l'Union européenne, une sorte d' "Otan de l'Europe", affranchie de la tutelle américaine, ce qui serait difficilement recevable pour l' "allié américain".

Une Europe entre deux feux

Et ainsi, ce même lundi, Trump bouleversait l'ordre mondial traditionnel en votant avec la Russie contre le projet européen de paix en Ukraine. L'ennemi n'est visiblement plus la Russie, comme au temps de la guerre froide, mais c'est l'Europe, qui gène avec ses propositions multilatérales "naïves". Trump dit refuser donéravant que les Etats-Unis fassent plus longtemps le "gendarme du monde", et souhaite s'extirper des contraignantes alliances où les Etats-Unis investissent pour des bonnes intentions. Ce nouveau contexte mondial avec une alliance américano-russe naissante implique pour l'Europe de nouvelles responsabilités, et la France doit les assumer : "parapluie nucléaire" de l'Europe, quasi indépendante industriellement vis-à-vis des Etats-Unis, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de reformer une Europe forte, autonome et incontournable sur une scène internationale de plus en plus imprévisible.

Maxime Deterre

L'Ukraine, un révélateur des faiblesses de l'Europe

Les Etats-Unis jouent un rôle essentiel en apportant un soutien vital à Kiev, l'Union européenne peine à s'affirmer comme un acteur stratégique.

La guerre en Ukraine met en lumière les limites de l'Europe. D'abord dépendante des Etats-Unis pour assurer la défense de Kiev, elle se retrouve brutalement marginalisée par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'administration américaine suspend le partage de renseignements et son aide militaire à l'Ukraine, affaiblissant sa position sur le terrain.

Trump entame des discussions directes avec la Russie, excluant les européens du processus diplomatique. Il bouleverse l'équilibre et met l'Europe à l'écart des négociations.Des concessions territoriales sont envisagées, Washington évoque avec Moscou des territoires que l'Ukraine pourrait céder, comme Zaporiji, en échange d'un accord de paix.

Cependant, des tensions coexistent entre Trump et Zelensky. Trump critique la gouvernance de Zelensky, l'accusant d'autoritarisme et d'ingratitude à l'égard des Etats-Unis. L'attitude de Trump remet en question la crédibilité de l'OTAN.

L'Union européenne prend conscience de sa vulnérabilité et décide d'accélérer son autonomie stratégique. Les états membres s'accordent sur un plan de dépenses militaire pour compenser la perte du soutien américain. Les dirigeants européens refusent d'être écartés et entament une pression diplomatique pour réintégrer les négociations. Ils imposent leur présence dans les discussions sur l'avenir de l'Ukraine.

D'abord spectatrice impuissante face aux décisions de Washington, l'Union européenne est dans l'obligation de construire une Europe puissance.

Céleste O. et Zoé V.

L'Allemagne en récession économique

En 2024, l’Allemagne, moteur économique de l’Europe, a vu son PIB baisser pour la seconde année consécutive. Simple turbulence ou signe d’un déclin plus profond ?

L'Allemagne, longtemps considérée comme le moteur et modèle économique de l'Europe (environ 25 % du PIB), affiche des signes préoccupants de récession économique. En 2024, son produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2 %, après une décroissance de 0,3 % en 2023, selon le site european-union.europa.eu.

Le chomage a la hausse

Le ralentissement de l'économie mondiale a significativement impacté l'Allemagne, dont l'économie est fortement dépendante des exportations. Les tensions commerciales internationales et la baisse de la demande mondiale ont réduit les débouchés pour les produits allemands, affectant ainsi la croissance du pays. De plus, le Brexit a introduit des incertitudes supplémentaires, perturbant les relations commerciales avec le Royaume-Uni, un partenaire clé de l'Allemagne.

La récession a entraîné une hausse notable du chômage. En octobre 2024, le taux de chômage s'élevait à 6,0 %, en hausse par rapport aux années précédentes (5,7 % en 2023 et 5,3 % en 2022). Selon Reuters, cette augmentation se traduit par 2,79 millions de chômeurs en octobre 2024, soit une hausse de 183 000 personnes par rapport à l'année précédente.

Les secteurs industriels, notamment l'automobile et la chimie, ont été particulièrement touchés, conduisant à des suppressions d'emplois et à une précarisation du marché du travail. Cette situation a également pesé sur les finances publiques, obligeant le gouvernement à revoir ses priorités budgétaires et à envisager des mesures d'austérité pour contenir le déficit. Sur le plan social, la montée du chômage et la réduction des dépenses publiques ont exacerbé les inégalités, alimentant un climat de mécontentement et de défiance envers les institutions politiques. Des mouvements sociaux et une polarisation politique accrue ont été observés, reflétant une société en quête de solutions face à la crise.

Investissements dans les infrastructures

Face à ces défis, le gouvernement allemand a initié plusieurs réformes visant à relancer l'économie, souligne la Direction Générale du Trésor en France. Ces mesures incluent des investissements dans les infrastructures, la promotion de l'innovation technologique et des incitations fiscales pour stimuler la consommation intérieure. Parallèlement, des efforts sont déployés pour diversifier les partenariats commerciaux et réduire la dépendance aux marchés traditionnels. Des initiatives pour renforcer la formation professionnelle et l'intégration des jeunes sur le marché du travail sont également mises en œuvre.

Capacité d'adaptation

La récession actuelle de l'Allemagne est le fruit de multiples facteurs, tant internes qu'externes. Néanmoins, grâce à sa capacité d'adaptation et à la mise en œuvre de réformes structurelles, le pays dispose des atouts nécessaires pour surmonter ces défis. Son rôle central au sein de l'Union européenne et de l'économie mondiale demeure crucial, et les efforts entrepris aujourd'hui détermineront sa position dans les années à venir. En Europe, la résilience de l'Allemagne face à cette crise pourrait servir d'exemple pour d'autres nations confrontées à des défis similaires.

Hannah Farcy-Beutler

Être une femme en Afghanistan

La condition féminine en Afghanistan : « un crime contre l'humanité » selon la CPI.

Depuis Août 2021, suite au retrait militaire des Etats-Unis sur le territoire Afghan, les Talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan. Après leur arrivée, la condition des femmes Afghanes se détériore de plus en plus, le gouvernement menant une politique d’oppression envers les femmes.

De nouvelles restrictions

Par la suite, de nombreuses interdictions ont vu le jour rendant les femmes de plus en plus dépendantes des hommes. Par exemple, elles ne peuvent plus aller à l'école au delà du primaire, leur droit au travail est aussi extrêmement restreint (elles ne peuvent plus travailler en dehors de leurs domiciles), elles ne peuvent plus se déplacer seules, aller au restaurant, chanter dans un lieu public... Le cas de la Radio Begum est particulièrement intéressant : crée le 8 mars 2021 à l'occasion de la journée des droits des femmes, elle était basée à Kaboul. C'est une radio qui a été créée et animée par des femmes et destinée à leur éducation en proposant différents cours pour les collégiennes et lycéennes qui se sont vu interdire l'accès à l'éducation au retour des Talibans. elle a dû s'adapter en fonction des nouvelles règles imposées. Elle a finalement cessé de diffuser le 4 février 2025.

Les femmes sont donc privées de toute liberté individuelle et de leurs droits fondamentaux. Mettre du parfum ou regarder un homme quand elles sont en présence d’un homme qui n’est pas de leur famille leur est interdit, et elle doivent couvrir leurs corps totalement. On assiste à une prise de contrôle totale des hommes sur les femmes et leurs corps.

Les Afghanes sont donc finalement les victimes principales de ce gouvernement.

La lutte se poursuit

Cependant des femmes continuent à se mobiliser : pour la réouverture des salons de beauté, en se filmant en train de chanter, ou en témoignant de leur situation auprès de médias étrangers, ce qui est un moyen d'alerter la communauté internationale.

Anouk Jourdain de Muizon,

Meyrem Lironcourt,

Bertille Piron

Afrique : la Cedeao en décomposition

Le 29 janvier 2025, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a officialisé la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Créée en 1975, cette organisation vise à favoriser l’intégration économique et la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l’Ouest. Cependant, avec ce départ, elle fait face à un tournant majeur.

Pourquoi ces trois pays ont-ils quitté la CEDEAO ?

Ce retrait fait suite à une série de coups d’État dans ces pays. En réponse, la CEDEAO avait imposé des sanctions économiques et diplomatiques, exigeant un retour à l’ordre constitutionnel. Face à ces pressions, les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont décidé de créer leur propre organisation : l’Alliance des États du Sahel (AES). Son objectif est de renforcer la coopération entre ces trois nations, en s’affranchissant des contraintes imposées par la CEDEAO.

Le 3 mars 2025, l’AES a hissé son drapeau pour la première fois, un moment symbolique pour cette nouvelle alliance.

Une rupture politique et stratégique

Le départ de ces pays s’explique aussi par une volonté de prendre leurs distances avec la France et certaines institutions internationales, jugées trop influentes. De plus, ces nations rejettent les politiques de la CEDEAO, estimant qu’elles ne répondent pas à leurs besoins.

Confrontés à des menaces terroristes et à des insurrections violentes qui fragilisent leur stabilité, ces trois États ont choisi une nouvelle voie. Leur objectif est de bâtir une alliance politique et économique indépendante, capable de mieux répondre aux défis sécuritaires et économiques.

Quels défis pour l’AES ?

L’AES cherche à établir une économie autonome et à renforcer sa souveraineté. Pour y parvenir, elle compte nouer de nouveaux partenariats avec des puissances comme la Russie, la Chine et les pays du Golfe.

Cependant, ces nations font face à des ressources financières limitées et doivent assurer leur stabilité politique pour éviter de nouvelles crises internes. Trouver des partenaires internationaux fiables ne sera pas simple, mais l’unité entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourrait les aider à surmonter ces défis.

À l’avenir, l’AES devra résister aux pressions extérieures et tracer sa propre voie. Son ambition est de devenir un modèle de coopération régionale, en construisant une région stable et économiquement indépendante, capable de faire face aux menaces extérieure. Avec une Cedeao fragilisée et décrédibilisée, ainsi qu'une division en deux blocs, le projet d'unité africaine s'en trouve sérieusement remis en cause.

Lucie Lefeuvre,

Prefina Chukwudi

DeepSeek, la fin de l'ère américaine ?

La création de la nouvelle IA chinoise Deepseek est un changement majeur dans le domaine du numérique. En effet, cette nouvelle IA remet en cause la suprématie des différentes versions américaines qui dominent le milieu des IA. Ainsi, de nombreuses questions se posent quant à la possibilité d’une supériorité chinoise, qui poserait bien des problèmes aux États-Unis. Deepseek serait-elle un symbole de la perte de puissance des IA américaines ?

Lorsque l’on parle d’IA, on pense souvent aux États-Unis, avec ChatGPT d'OpenAI, et d'autres IA comme Gemini de Google ou Copilot de Microsoft . Bien que ces derniers soient précurseurs dans ce domaine , leur influence est menacée.

Au début du XXIe siècle, c’est le début des IA telles que nous les connaissons aujourd’hui. La popularité des IA a notamment été renforcée en 1997 par le match entre l’ancien champion du monde Garry Kasparov et l’ordinateur Deep Blue, montrant les capacités de cette innovation au grand public. Le développement des IA génératives du type Chat gpt a permis une diffusion ce nouvel outil auprès du grand public Les américains ont donc exploité leur innovation et ainsi dominé un marché prometteur.

L'hyper médiatisation autour de chat gpt a occulté la montée en puissance de la concurrence notamment de la Chine avec l'irruption de Deep Seek sur le marché des IA . En effet, la Chine a investi massivement dans le développement de l'IA, avec notamment des entreprises comme Baidu, Alibaba et Tencent qui se disputent la suprématie dans divers domaines comme par exemple la reconnaissance d'image, le traitement du langage et l'automatisation.Le gouvernement chinois a également mis en place des politiques favorisant l'innovation et encourageant les start-ups dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Le gouvernement chinois a permis l'émergence de Deepseek

En effet, cette entreprise est émergente dans le domaine de l'IA en Chine et à l'échelle mondiale. L'influence de Deepseek se manifeste à travers plusieurs aspects comme par exemples avec les innovations technologiques et les partenariats stratégiques. En effet, Deepseek développe des algorithmes avancés qui surpassent souvent ceux des concurrents,ce qui lui permet de se distinguer dans un marché saturé.Deepseek se distingue avec notamment un cout d'utilisation beaucoup moins élevé que son concurrent Chat gpt et un impact environnemental moins élevé grâce à une meilleur efficacité énergétique. Puis, l'entreprise a établi des collaborations avec d'autres acteurs majeures de l'industrie pour renforcer sa position sur le marché.

Avec Deepseek, une nouvelle dynamique pourrait redéfinir le paysage de l'IA à l'échelle mondiale contribuant à la fin de l'ère américaine dans les années à venir.

Emeric Roussel, Jan Saglio,

Nils Bernard

L'expansion de X

L'expression d'une oligarchie technophile.

Le réseau social X (anciennement Twitter jusqu’à 2022) a subi de nombreux changements ces dernières années. Depuis son acquisition par Elon Musk en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, le réseau social n'a cessé de se transformer. Cette application a pour but de laisser ses utilisateurs s’exprimer sans contraintes apparentes et presque sans limite.

Musk réinvente Twitter

Le logo emblématique de l'oiseau bleu a également été remplacé par un X, de plus, de nouvelles fonctionnalités comme l'allègement de la modération afin d'accroitre la liberté d'expression. Ces nouveautés représentent un outil au service de l'idéologie libertarienne de Musk favorisant la multiplication de fake news et de tweets à caractère haineux. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que le journal Ouest France a quitté la plateforme depuis novembre 2023, tout comme de nombre de personnalités politiques européennes telle que la vice-présidente espagnole Yolanda Díaz.

L'oligarchie technophile au pouvoir

Cette expansion permet un renforcement d'un moyen d'influence des experts techniques qui détiennent le pouvoir, en remplaçant ou en limitant l’influence des élus politiques traditionnels. Cet accroissement de la technocratie est renforcé depuis la transformation de Twitter en X puisque la plateforme redéfinit les normes de communications et d'interactions sur les réseaux sociaux. Musk a officiellement apporté son soutien à Trump lors de sa campagne : il s'est servi de son compte X comme un outil de promotion des idées pro-républicaines, ainsi que pour critiquer le camp démocrate en s’attaquant notamment à Kamala Haaris, le conduisant à jouer un rôle politique désormais important aux côté de Trump.

En définitive, l'expansion de X amène véritablement à un développement d'une ploutocratie technophile qui peut devenir une menace pour la démocratie actuelle. Il est donc nécessaire de réguler cette expansion.

F.Laborde, M.Kara,

M.Bouvet, D.Camus

La santé mentale des jeunes, une enquête aux résultats inquiétants

Des jeunes qui se sentent seuls

Pour la journée mondiale des solitudes, à savoir le 23 janvier, la Fondation de France a publié la 14ème édition de son sondage sur les solitudes en France. Et contrairement aux idées reçues, ce sentiment de solitude touche beaucoup plus les jeunes entre 15 et 25 ans que les personnes âgées ; 35 % des jeunes se sentent seuls contre seulement 16 % des seniors. Ces statistiques surprenantes nous font nous poser des questions sur l'état mental des jeunes en France. Comment leur santé mentale a-t-elle évolué ces dernières années ?

Notre enquête s'étendra sur plusieurs numéros, mais ici nous aborderons le sujet dans sa globalité sans rentrer dans les détails, qui seront précisés dans les prochaines éditions..

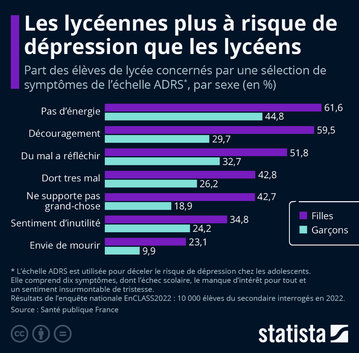

On a observé une grave dégradation de la santé mentale des jeunes depuis 2018 ; ce sont aujourd’hui les jeunes et plus particulièrement les filles (voir statistiques en bas à gauche) et lycéens qui sont sujets au mal-être et à la dépression. Ce mal-être croissant augmente aussi le taux de suicide, qui est selon l’OMS la troisième cause de décès chez les adolescents et jeunes adultes. Une étude d’Axa Prévention établit qu’aujourd’hui, 24 % des lycéens auraient déjà eu des pensées suicidaires et 13 % auraient déjà fait une tentative de suicide, et selon le ministère de la Santé, il y a environ 28 suicides par jour en France.

Selon l’étude EnCLASS publiée par Assurance Maladie, les symptômes observés chez les jeunes en état de mal-être ou de dépression sont : un sentiment de solitude, des troubles du sommeil, de la nervosité ou de l’agressivité mais aussi un manque d’énergie et des difficultés à réfléchir. Le problème est que ces symptômes ne sont pas toujours pris au sérieux, souvent confondus avec une crise d’adolescence. Ils ne sont donc pas pris en charge suffisamment tôt, ce qui rend difficile voire impossible pour la personne concernée d’aller mieux par la suite.

Des causes diverses et variées

Mais quelles sont les causes de cette hausse du mal-être chez les jeunes ? Tout d’abord, sans que l’on se rende vraiment compte, le Covid-19 a beaucoup affecté les jeunes, qui ont très mal supporté le confinement et le fait d’être loin de leurs proches. De plus, selon Santé publique France, les jeunes ont aujourd’hui tendance à avoir une vision plus pessimiste vis-à-vis de leur avenir que les générations précédentes.

Mais ce n’est pas tout ; les soins sont également très difficiles d’accès. Toujours selon Santé publique France, 42 % des jeunes trouvent le prix d’un suivi chez un psychologue ou un psychiatre beaucoup trop élevé et disent être incapable de le payer. De plus le manque de personnel fait qu’il est très difficile et que cela prend donc beaucoup de temps, or il y a des cas à traiter en urgence, qui donc ne peuvent donc pas être pris en charge - particulièrement les suivis en hôpital psychiatrique pour les troubles alimentaires. L’association Nightline a aussi établi qu'il y a seulement un psychologue à temps plein pour environ 30000 habitants en France ; ce taux est huit fois inférieur en comparaison aux autres pays.

Plusieurs facteurs viennent impacter la santé mentale des jeunes, dont le développement des réseaux sociaux qui a grandement augmenté le harcèlement et plus particulièrement le cyberharcèlement. On peut aussi évoquer le fait qu’aujourd’hui, la consommation de drogues est presque “banalisée”, et l’accès aux drogues est bien plus facile. La délinquance sous toutes ses formes est aussi bien plus importante chez les jeunes. De plus, la pression que ces derniers subissent à l'école et les problèmes de certains systèmes éducatifs trop exigeants est parfois dure à supporter, ce qui peut conduire à de la dépression ou du décrochage scolaire.

Quelles solutions apporter ?

Dans la plupart des cas, les conséquences d’un mal-être continu peuvent provoquer des idées délirantes, une agitation extrême, des pensées et des comportements désorganisés ou encore des hallucinations. Ils peuvent alors contribuer à développer des troubles psychologiques d’une part, mais également physiques, appelés symptômes psychosomatiques. Dans des cas plus graves, on peut même aller jusqu’à des épisodes dépressifs, de l'anxiété, des pensées suicidaires ainsi que l'automutilation. Si vous avez affaire à ces cas de figure, sachez que des solutions de préventions d'urgence existent, comme le numéro 3114 pour les personnes en détresse psychologique, ou encore SOS Amitié qu'on peut contacter au 09 72 39 40 50 ou via leur chat en ligne.

Milo Canezza, Camille Désert,

Iris Doucet-Royer,

Claire Hameury, Zoé Herzin

Les bonnes résolutions : un éternel retour

Les résolutions du nouvel an permettent d'entraîner un changement des comportements indésirables. Cette prise de décision se fait en deux étapes : la première est la décision, un acte concret qui implique un choix . La seconde dimension elle est plus introspective, c’est un moment de pause pour l'individu ou il se recentre.

Que sont les bonnes résolutions ?

Pour Descartes "La résolution" est un redoublement de la volonté qui s'efforce de vouloir ce qu'elle a décidé de vouloir.

En 2025 1/3 des français ont pris des résolutions :18 % envisage de mettre de l’argent de côté et 17 % ont pour objectif de faire plus d'exercice, selon ce sondage réalisé par Statista. Les résolutions sont soumises à une standardisation : tout le monde prend les mêmes. Cela peut s'apparenter à une sorte de conformisme, d'obligation introduite implicitement par la société. En effet, les bonnes résolutions selon Nietzsche font l’objet d’une certaine critique au regard de ce qu’elles sont. En outre, et toujours selon Nietzsche, les bonnes résolutions ne sont pas authentiques lorsqu’elles sont atteintes par le conformisme.

Néanmoins, comment peuvent-elles garantir une certaine authenticité ? Pour Nietzsche, cette valeur intrinsèque est donnée par la personnalité. Une bonne résolution est vraie lorsqu'elle engage. Cela peut donc permettre une meilleure durabilité de ces bonnes résolutions que nous considérons principalement comme vouées à l’échec. De plus, la volonté permet de donner une valeur à la résolution parce que c’est grâce à elle que nous sommes déterminés. En ce sens qu’est ce que la volonté pour Nietzsche ? Pour lui la volonté est caractérisée par trois choses irréductibles. Tout d’abord c'est un sentiment, c'est quelque chose que le sujet doit éprouver, mais c'est également une passion, et subséquemment c’est ce qui lie le sujet à une unique chose. Sans oublier que c’est par la pensée qu’elles doivent être prises, c’est ainsi quelque chose qui va « être réfléchi ».

Que deviennent-elles ?

Au sein du lycée Émile Zola un sondage a été réalisé : 52 % de élèves ont déjà abandonné leurs résolutions. Ces résolutions projettent une vision idéaliser de ce que sera notre comportement futur mais l’existence est faite de flux et d’imprévus car le temps est vécu subjectivement avec des élans et des relâchements. Or nous ne sommes pas que des êtres de pur raison. Les résolutions échouent parce qu’elles supposent une continuité, une maîtrise sur le long terme. Elles reflètent plus un idéal de soi qu’un véritable engagement transformateur.

Sources : Les bonnes résolutions Podcast France Culture (Avec philosophie), Philosophie Magazine A quoi servent les bonnes résolutions

Louison, Yuna

Un système scolaire en déclin ?

Une baisse du niveau scolaire Français, doit-on s'alarmer ?

En 2023, l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) publie son enquête, le classement PISA. Ce programme international pour le suivi des acquis des élèves place la France à la 26ème position en mathématiques, 28ème en compréhension de l'écrit et à la 26ème position en sciences. Ces chiffres témoignent d'une baisse du niveau général des élèves.

Une dégradation des conditions d’étude

Dans les pays de l'OCDE, le nombre d’élèves (de 15 ans) par classe est autour des 26, en Europe, la France serait le pays avec la moyenne la plus élevée, à 29 élèves par classe environ. Or, d'autres critères interfèrent, les classes les plus chargées se situent souvent dans l’enseignement général, dans les établissements réputés et en milieu urbain et obtiennent de bons résultats. Tandis que les classes techniques et professionnelles, ainsi que les écoles en REP, comptent en général des effectifs plus réduits et ont des résultats plus modestes. Mais si la taille des classes n'est pas une cause suffisante pour expliquer la baisse du niveau, y-aurait-il une autre raison ? Nous pouvons parler notamment de la proportion des élèves posant des problèmes de comportement et de discipline. En effet, l'environnement dans les classes est peu propice à l'apprentissage, plus de 50 % des élèves de 15 ans se plaignent du bruit et du désordre. De même, en France 1 élève sur 5 a subi de la violence scolaire pouvant impacter négativement ses notes.

Les enseignants

On observe également des disparités au niveau des conditions de travail des professeurs entre les pays de l'OCDE. Les enseignants français travaillent 720h contre 706h (moyenne annuelle) dans les autres pays. En une année le nombre de postulants pour enseigner en collège/lycée a baissé de 4 %. De même le salaire brut annuel d'un enseignant du secondaire en début de carrière en France est de 30 935 euros, il ne s'agit pas de la plus faible rémunération, mais elle se situe cependant en pourcentage dix points au dessous de la moyenne. Prenons l'exemple du Canada classé dans le haut du classement PISA, les professeurs sont payés 55 836 euros par an en moyenne, ainsi un lien peut être établi puisqu'on remarque que les pays en haut du classement rémunérent généralement mieux leurs enseignants.

Un phénomène général qui interroge

Il y a des lacunes dans le système scolaire français, cependant elles ne résultent pas toutes d'un échec de ce système, mais plus globalement de problèmes sociétaux (les différences entre les classes sociales qui se creusent, les nouveaux enjeux de société avec l'omniprésence du digital...). Effectivement les états doivent prendre en compte d'autres facteurs tel que l'informatique. Selon l'observatoire hexagone, 27 % des élèves déclarent être dérangés par des camarades qui utilisent un appareil numérique durant les cours. Rappelons également que cette baisse de niveau est visible à l'échelle européenne, et que les pays ne subissant pas cette baisse sont des états à bien plus petites échelles démographiques (comme la Finlande, pays à 5 millions d'habitants).

Louise Quercy,

Louise Le Bellec-Sanchez

Narcotrafic : une guerre mondiale aux frontières invisibles

Le narcotrafic est une menace mondiale en forte expansion, alimentée par les progrès technologiques, la mondialisation des échanges et l'évolution des moyens de communication. En France, environ 200 000 personnes sont directement ou indirectement impliquées dans le trafic de stupéfiants. Toulon, Saint-Denis ou Rennes sont particulièrement touchées par ce problème (selon Ouest France), bien que la réalité du trafic dépasse largement ces zones géographiques (1,4 million d'usagers réguliers). L’apparition de nouvelles plateformes en ligne facilite le commerce des drogues, notamment à travers des concepts comme « Uber weed » ou « Uber crack », où des particuliers livrent des substances directement au domicile des consommateurs, contournant ainsi les réseaux traditionnels et échappant au contrôle des autorités (BFMTV).

Une expansion inquiétante

En dix ans, le narcotrafic a été multipliée par cinq, avec un chiffre d'affaires mondial estimé à 250 milliards de dollars. Environ 90 % des flux de drogue empruntent les routes maritimes, et des régions comme les Caraïbes et l’Afrique de l’Ouest sont devenues des points stratégiques pour le transit de la drogue. Les nouvelles méthodes de transport, comme le transport aérien, compliquent encore les efforts des autorités pour contrôler ce phénomène. L'apparition de nouvelles drogues de synthèse, plus complexes à réguler, représentent une menace croissante, avec des effets dévastateurs sur la santé publique, mais aussi sur la criminalité transnationale.

L'Impact Dévastateur du Narcotrafic

Le narcotrafic va bien au-delà de la simple consommation de drogue. La violence extrême associée aux guerres de territoire, souvent résolues par des affrontements armés. Le narcotrafic finance également d'autres activités criminelles, telles que le trafic d'armes et la corruption, aggravant l'instabilité dans les régions touchées. Ces réseaux criminels exploitent les bénéfices du trafic pour étendre leur pouvoir et leur influence, aujourd'hui, 182 homicides ou tentatives d'homicides sont comptés en France(L'humanité).

Lutte contre le Narcotrafic

Toutefois, pour être efficace, la lutte contre le narcotrafic nécessite une approche coordonnée à l’échelle internationale. Le renforcement des contrôles aux frontières, une meilleure coopération entre les États et une modernisation des moyens de surveillance sont essentiels pour faire face à cette menace grandissante. Seul une mesure collective entre États peut faire face à ce fléau et protéger les sociétés des dangers qu’il engendre, car seul un effort commun pourra espérer endiguer l'ampleur de ce phénomène. Plusieurs solutions technologiques, telles que les « boîtes noires »(systèmes utilisés par les autorités pour surveiller, analyser et intercepter les activités criminelles) et la surveillance des échanges en ligne, sont proposées pour tenter de contrer ce phénomène.

Esther Creff, Corto Guillaumant

Quand la mode prend position : la politique en haute couture

On voit de plus en plus apparaitre sur certains défilés des messages politiques engagés, repris en masse sur les réseaux sociaux.

Récemment, le défilé du designer Willy Chaviarra lors de la Fashion Week, comportant des créations axées sur ses origines mexicaines ainsi que de nombreux messages contre la politique de Donald Trump en est un parfait exemple.

En janvier 2025 Stella Mccartney quitte le groupe LVMH, sa société rachetant ainsi les parts de 49 % anciennement détenues par Bernard Arnault. La créatrice de la maison conseillait depuis 2019 le groupe multinational afin de se tourner vers des matières et ressources plus durables, à son image, elle qui refuse d’utiliser des produits animaux dans ses créations. En septembre dernier à Paris, lors de la Fashion Week, la créatrice avait rendu hommage aux “milliards d’oiseaux” tués pour leurs plumes, invitant l’industrie de la mode a changer ses habitudes. Son départ de la maison de couture est donc une manifestation de l'implication politique et idéologique des différents acteurs dans le secteur de la mode.(bfm business, 27/01/25)

Cela c'est également vu avec le défilé de la maison Comme des Garçons qui, sous l'influence de la directrice Rei Kawakubo, a présenté une collection engagée, dénonçant la misogynie ainsi que le racisme subi par les femmes de couleur. Les pièces mettant en valeur des silhouettes parées de tulles colorés et déformés appuyant la puissance du message. (nylon.fr 29/01/25)

Ainsi, cela fait longtemps que la mode sert de porte parole et distille des messages politiques dans ses collections, tout de suite nous pouvons citer les pièces de la créatrice Vivienne Westwood, très engagée et même symbole du mouvement punk, avec des vêtements dénonçant par exemple le néonazisme en Angleterre.

Or, les défilés et créations des directeurs artistiques n'ont-ils pas toujours servis à véhiculer des idéaux ?

Selon le sociologue Pierre Bourdieu, l’invention du couturier moderne avec Charles Frederick Worth (1825-1895) manifeste la naissance d'une idéologie dans les créations. Ses analyses permettent de réfléchir aux oppositions entre production restreinte et production de masse, entre le fait de créer pour vendre ou créer pour diffuser son art et ses opinions. Les podiums de haute-couture deviennent par conséquent de plus en plus critiques et les créateurs portent un regard de plus en plus accusateur sur le monde qui les entoure.(radio France, 25/10/18)

La mode est, et a toujours été un vecteur de messages politiques forts et engagés, afin de défendre des minorités et ce depuis l'apparition des podiums de haute-couture. Les vêtements servent donc plus qu'à s'habiller, ils sont aujourd'hui des symboles forts reflétant nos idéologies, et de véritables moyens d'expression pour les créateurs.

Gabor Lefeuvre,

Maja Guyard