Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

L'eau trouve toujours son chemin.

L'eau est essentielle à l'humanité. Elle garantit la survie de la biodiversité. Elle étanche la soif. Nous l'imaginons couler en abondance dans les rivières, les fleuves, les océans... Mais aujourd'hui, l'eau est au coeur des débats. Ce troisième numéro du journal du lycée vous donne toutes les clés pour comprendre les multiples dangers qui la menacent : une interview inédite de Jean Jouzel, paléoclimatologue, lauréat du prix Vetlesen éclaircit le sujet. Un point sur le récent rapport du GIEC le précise. Le film Main basse sur l'eau de J. Fritel, introduit une question brûlante : l'eau est-elle un produit comme les autres ? Vous avez été déçus par les conclusions de la COP 26 de Glasgow ? Cette édition d'En Voiture Simone vous donne l'opportunité de vous engager : contre la financiarisation de l'eau, contre l'acidification des océans et pour atténuer les effets néfastes de l'anthropocène. "L'eau n'oublie pas son chemin" dit le proverbe : on espère qu'elle trouvera celui de vos consciences et de votre engagement.

Nathan Bataille

Deux interviews exclusives.

| N° 3 - Décembre 2021 - 1€ | www.lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr |

L'eau : ça ne coule plus de source...

Enquête sur la transformation de l'eau en marchandise

Main Basse sur l'Eau est un film-documentaire réalisé par Jérôme Fritel.

Ce film, sorti en 2019, est un documentaire sur la révolution de l'eau : considérée jusqu'à présent comme une ressource naturelle, gratuite et abondante, son commerce est aujourd'hui organisé comme celui de l'or ou du pétrole !

La financiarisation de l'eau

C'est le mariage entre la finance et l'eau et il a déjà démarré en Australie. Là-bas, le dérèglement climatique se manifeste de manière spectaculaire par la sécheresse, et par des incendies immenses. Dans ce pays, les financiers ont décidé de mettre en œuvre un marché de l'eau. L'eau, attribuée sous forme de quotas, peut être revendue sur les marchés où son cours varie suivant l'offre et la demande. Cela fragilise des fermiers australiens installés dans des espaces arides. Ils sont donc obligés de vendre leur matériel agricole et leur ferme car ils n'ont plus les moyens de payer l'eau... Une aberration !

Un film qui ne laisse pas indifférent

J. Fritel nous interroge tout au long de ce documentaire sur ce bien commun et naturel qu'est l'eau. Qu'avons-nous fait pour en arriver là ? L'eau est une ressource collective et qui appartient à tous alors. Agissons !

Eva Duval

L'eau en débat

Les élèves de 202 et 210 ont échangé avec les intervenants d'Amnesty International et d'Eaux et Rivières de Bretagne

"L'eau, un bien commun pour l'Humanité, comment la préserver ?" : c'est le thème du concours d'écriture de nouvelles engagées "Plumes Rebelles", organisé par Amnesty International, auquel les classes de 202 et 210 participent cette année. A cette occasion, ils ont visionné le film Main Basse sur l'Eau et débattu sur ce thème avec des bénévoles d'Amnesty International et d'Eaux et Rivières de Bretagne.

Lors du débat, les intervenants ont répondu à plusieurs questions :

Un futur sans eau, est- ce envisageable ?

Non, ce n'est pas envisageable parce que l'eau est partout : dans la nourriture, les vêtements, les usages domestiques (hygiène et nettoyage), l'agriculture ou l'industrie.

L'eau est-elle gratuite ?

La ressource en eau est gratuite à l'état naturel, mais elle n'est pas pour autant potable. Le prix de l'eau du robinet correspond à l'ensemble des services nécessaires pour la capter, la traiter, la rendre potable, la distribuer et la dépolluer, 24h/24, 7j/7j.

Et l'eau en Bretagne ?

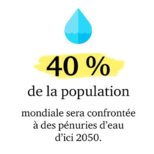

Il pleut tout le temps et pourtant on entend dire qu'il y a un manque d'eau ! L'eau disponible dans notre région est essentiellement une eau de surface, car il s'y trouve peu de nappes phréatique. Or, avec le réchauffement climatique la Bretagne pourrait manquer d'eau potable à partir de 2040. Et les besoins seront alors bien plus importants qu'aujourd'hui. Les élèves paraissent surpris d'entendre qu'il ne pleut pas plus en Bretagne qu'à Montpellier et que notre région pourrait subir des sécheresses dans 20 ans. Alors, il est temps de se bouger et d'économiser encore plus cette ressource si précieuse.

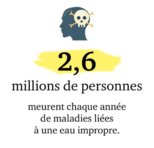

Triste constat

.Si pour nous, l'eau coule facilement, ce n'est pas le cas partout ni pour tous. Les changements climatiques affectent les ressources en eau, et les conflits et les enjeux géopolitiques aggravent encore plus le stress hydrique et les pénuries. Ainsi, ce sont près d'un milliard de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable, alors que depuis 2010, l'ONU en a fait un droit fondamental. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans et les inondations ont aussi des conséquences sur les infrastructures d’assainissement et de distribution. Ils laissent derrière eux de l’eau contaminée, contribuant ainsi à la propagation de maladies

S'il fallait retenir une chose : L'eau est précieuse, ce n'est pas le problème de quelques-uns , c'est l'affaire de tous !

Eva Duval

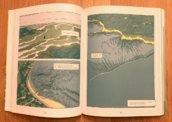

On parle de noues au lycée !

Les noues

La construction du lycée s'est inscrite dans une démarche de développement durable forte.

Construit sur une ancienne zone marécageuse, le lycée a nécessité l'aménagement de noues. Ce drôle de mot vient du latin natare, "nager" et se prononçait autrefois "noë". Il désigne un fossé peu profond et large, végétalisé, avec des rives en pente douce, qui recueille provisoirement l'eau de ruissellement, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit pour la laisser s'évaporer (évapotranspiration) et/ou s'infiltrer sur place permettant ainsi la reconstitution des nappes phréatiques. Des restanques entrecoupent les noues et dirigent l'écoulement de l'eau.

Les restanques

Ces murs de retenue laissent circuler l'eau, mais en freinent la vitesse d’écoulement. Les murets successifs forment des paliers qui suivent les courbes de niveaux actuelles. Les noues traversent les failles entre les bâtiments ouest dans lesquelles des passerelles laissent les eaux s’écouler jusqu’au bassin de rétention final, au pied du bâtiment F. Ce mot vient du Sud de la France (restanca en occitan) où l'eau et sa préservation sont précieuses.

Eva Duval

Pour lui, en Bretagne l'eau n'est pas menacée, "il pleut quand même beaucoup en Bretagne" (sourire) mais ce qui l'interpelle le plus c'est la pollution de l'eau et les algues vertes sur les plages bretonnes. Il a grandi dans une région où les habitants font attention à la façon dont ils consomment l'eau à cause de la sécheresse. Dans son quotidien, il fait attention mais aimerait en faire plus : il utilise une gourde et l'eau du robinet. Au lycée, il était prévu de mettre des récupérateurs d'eau mais cela n'a pu se faire, cependant des noues* ont été réalisées. Eva Duval

Il est urgent d'agir !

Eva Duval

Pour lui, l'eau n'est pas menacée en Bretagne, il en boit autant qu'il veut et ne l'économise pas ! La consommation et l'accès à l'eau lui évoque de grandes inégalités. Les populations, dans les pays pauvres, doivent marcher jusqu'à un puits ou un fleuve pour s'approvisionner. Il suppose que la richesse des pays a un rapport direct avec l'accès à l'eau potable. Par exemple, la France, pays développé, peut installer des canalisations sous terre, contrairement aux pays pauvres. Méven n'essaye pas de réduire sa consommation mais pour autant ne gaspille pas.

Juliette Colliot (107)

Micr'eau- trottoir

En France, pense Lana, on ne doit pas manquer d'eau : certaines régions sont plus sèches que d'autres mais par exemple en Bretagne, il pleut très souvent et les rivières sont rarement asséchées. Ce n'est pas le cas dans le monde. Dans certains pays, elle le sait, l'accès à l'eau n'est pas facile et c'est devenu un vrai marché. Lana fait attention à l'eau, dans ses gestes quotidiens : elle coupe l'eau en se brossant les dents ou en mettant le shampoing sous la douche. Elle aimerait en faire plus mais ne sait pas vraiment comment s'y prendre et surtout quoi faire.

Claire ne croit pas qu'en Bretagne la ressource en l'eau soit menacée et pourtant, elle pense que la population française en consomme trop. "L’eau devrait être mieux répartie dans le monde." Elle sait que dans certains pays, l'accès à l’eau potable est un grave problème. Or, ce n'est pas toujours parce que le pays est aride, mais plutôt car l'eau n'est pas desservie partout. Les infrastructures qui permettent aux gens d'avoir de l'eau chez eux coûtent cher et la population n’a pas les moyens de les installer. Dans son quotidien, Claire fait attention mais pas encore assez à son avis : elle ferme le robinet quand elle se lave les dents, mais reconnaît qu'elle reste encore trop longtemps sous la douche.

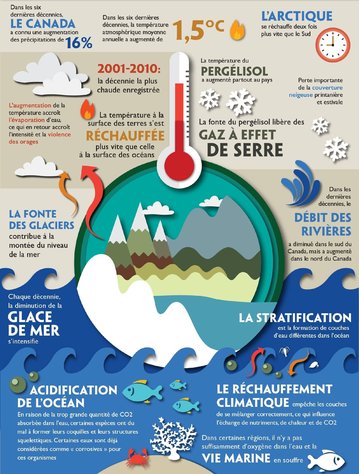

L'eau, au cœur des rapports du GIEC

Le 9 Août 2021, les contributions du Groupe I au sixième Rapport d'évaluation ont été publiées, venant s'ajouter au cinq rapports déjà publiés.

Un seul coupable : l'Homme

Depuis des décennies, grâce à des évalutions épisodiques du GIEC, nous savons que les Changements Climatiques sont dus à l'action humaine et notamment à nos émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de Carbone (CO2) et le méthane (CH4). Celles-ci réchauffent notre atmosphère et ont de nombreuses conséquences

Des temprératures dévastatrices

Selon les rapports, dans le cas d'un réchauffement planétaire de 1.5 °C, les vagues de chaleur seront plus nombreuses, les saisons chaudes plus longues et les saisons froides plus courtes. Avec une hausse de 2 °C, les chaleurs extrêmes atteindraient plus souvent des seuils de tolérance critiques pour l'agriculture et la santé publique.

L'eau, en première ligne face aux changements

Mais, il ne s'agit pas seulement de température. L'évolution du climat entraîne de nombreux changements qui diffèrent selon les régions - et qui augmenteront avec la poursuite du réchauffement. Ces modifications concernent en grande partie l'eau et tout ce qui lui est lié :

- Les changements climatiques instensifient le cycle de l'eau : des pluies plus intenses, avec les inondations qui les accompagnent, et de nombreuses sècheresses extrêmes dans de multiples régions.

- Les changements climatiques modifient la répartion des pluies : les précipitations augmenteront aux hautes latitudes, tandis qu'une baisse est projetée dans une grande partie des régions subtropicales.

- Les zones côtières seront confrontées à l'élévation du niveau de la mer tout au long du 21e siècle : augmentation de la fréquence et de la gravité des inondations et érosion du littoral qui s'observent déjà au Bangladesh ou dans des iles du Pacifique.

- La poursuite du réchauffement amplifiera le dégel du pergélisol (sol gelé en permanence), la perte du manteau neigeux saisonnier, la fonte des glaciers ainsi que la diminution des glaces en Mer arctique en été.

- Les changements dans l'océan : réchauffement, fréquence accrue des vagues de chaleur marine, acidification et baisse de la teneur en oxygène. Ils affectent déjà les écosystèmes marins, ainsi que les populations qui en dépendent.

MERCIER Eloi

Le rapport du quoi ?

Qu'est-ce que le GIEC ?

Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) a été créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les Changements Climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.

Une fourmilière de scientifiques

La structure du GIEC pourrait se rapprocher de celle d'une fourmilière : d'inombrables individus, aux compétences bien spécifiques, organisés en groupe de travail :

- Le Groupe n° 1 étudie les aspects scientifiques des changements climatiques ;

- Le Groupe n° 2 étudie les conséquences, la vulnérabilité et l'adaptation ;

- le Groupe n° 3 étudie l'atténuation du changement climatique.

Ces nombreux scientifiques sont appuyés par des unités d'appui technique qui fournissent des études et enquêtes sur des thèmes précis. De plus, une équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre a pour objectif de mettre en place des méthodes de calcul et de compte rendu des émissions et absorptions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale.

Un travail colossal

Depuis sa création le GIEC a déjà fourni 5 Rapports d'Evaluation (1990 - 1995 - 2001 - 2007 - 2014). Un sixième rapport est en cours d'élaboration, sachant les contributions du Groupe I ont été publiées en Août 2021 et celles des Groupes II et III seront prêtes en 2022.

MERCIER Eloi

L'anthropocène : apocalypse de la biodiversité marine ?

Chaque ère géologique a marqué la planète de son empreinte. Celle d'aujourd'hui menace la biodiversité. C'est ce que nous explique Laurent Janneau, chercheur en géochimie.

Lundi 4 octobre, Laurent Janneau est venu parler de l'anthropocène aux élèves de 1ère du lycée Simone Veil. C'est l'ère géologique dans laquelle nous vivons ; elle aurait débuté dès 1950. Elle se caractérise par une croissance exponentielle de la production d'énergie dans le monde qui vient répondre aux besoins grandissant de la population mondiale en matière d'automobiles, de nouvelles technologies (téléphones portables, ordinateurs...), de tourisme international...

Le plastique, une menace

Laurent Janneau a rappelé les conséquences des émissions de gaz à effet de serre. Il a enchaîné sur la corrélation entre pollution des océans et biodiversité marine. Tout ce confort nouveau qui prolifère au sein des foyers requiert généralement une matière première commune : le plastique. Ainsi, aujourd'hui, il constitue de 80 à 90 % de notre consommation et termine, en grande partie, dans les océans ! Et malheureusement, sous les effets des courants marins, il s'agglutine en amas tellement importants qu'on les appelle "le Septième Continent". Conclusion, nos océans sont bien trop pollués avec des conséquences immédiates et importantes sur la biodiversité marine. L’Anthropocène enregistre des pics dans les extinctions d'espèces d'oiseaux, de vertébrés terrestres et de mammifères.

« Il est temps de faire usage de nos super-pouvoirs ! »

Nous pouvons encore changer les choses, a précisé Laurent Janneau, non seulement à l'échelle collective par le progrès scientifique, les éco-conceptions ou encore le développement d'une économie circulaire, mais aussi à l'échelle individuelle par des achats raisonnés (produits sans plastique) et par notre participation aux élections dès que possible afin d'influencer les politiques.

« Notre carte bancaire et notre carte d'électeur sont », dit-il, « nos deux super-pouvoirs ! ».

Merci beaucoup à lui pour cette conférence instructive.

N.B.

"Sans solidarité, le réchauffement climatique est un risque civilisationnel"

A l'occasion de ce numéro spécial, voici une interview inédite de Jean Jouzel, célèbre paléoclimatologue et prix Nobel de la paix !

Jean Jouzel est connu pour avoir reçu le prix nobel de la paix, avec le GIEC, en 2007, mais il ne faut pas oublier ses autres nombreux travaux, pour lesquels il a aussi reçu des prix. Jean Jouzel est paléoclimatologue, un métier consistant en l'étude du climat passé afin d'en comprendre son évolution future. Ainsi, la découverte de dioxyde de carbone dans les glaces polaires a permis de découvrir des variations climatiques rapides.

Les évènements extrêmes, un danger pour la planète !

D’après Jean Jouzel, le lien entre l’intensification des évènements extrêmes, tels que les grands feux de forêt ou les inondations, et le réchauffement climatique est évident. Il est clair, en effet, que les vagues de chaleur et les sécheresses augmenteront dans le futur. Ceci entraînera inévitablement une augmentation des feux de forêts.

Cependant, Jean Jouzel explique que les différentes régions du monde ne seront pas touchées de la même manière par ces évènements extrêmes et par le stress hydrique. Le réchauffement climatique s’accompagne, dit-il, d’un réchauffement des océans et, par conséquent, d’une augmentation de l’évaporation de ces derniers, d'où un accroissement des précipitations. Il précise d’ailleurs que chaque degré supplémentaire de l'océan entraine une augmentation de 7 % de l’évaporation ! Ainsi, même si les précipitations augmentent, l'évaporation engendrera une diminution du débit des fleuves.

La solidarité est un facteur de paix"

Jean Jouzel ajoute que l'accès à l'eau est le premier facteur de risques en terme géopolitique. Sans solidarité entre les pays, le réchauffement climatique devient une source de conflits, et donc un risque civilisationnel ! D'ores et déjà, le stress hydrique est la cause de graves tensions, précise-t-il, à l'exemple des conflits géopolitiques existant entre Egypte et Ethiopie pour le contrôle du bassin du Nil. Jean Jouzel nous rappelle enfin que nous tous pouvons agir, à notre échelle, à travers les gestes du quotidien.

A.Q.

"Le lycée Simone Veil, une vitrine de la transition écologique"

Lors de l'inauguration, nous avons posé des questions sur notre lycée et son impact écologique à Monsieur Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne.

Quel est votre rapport avec l'écologie et a-t-il évolué depuis que vous êtes président de région ?

Il n'a pas évolué depuis que je suis président de région mais depuis que je suis adulte. Quand j'avais votre âge, nous avions déjà de grands débats sur d'autres sujets environnementaux. Et aujourd'hui il y a d’autres sujets qui sont plus prégnants dans le débat, comme ceux du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Donc, oui dans les 15 dernières années, ma réflexion a évolué et aujourd'hui je l’intégre dans l'ensemble des débats que je peux avoir, que ce soit pour le développement économique, pour la justice sociale ou pour l'aménagement du territoire.

Avez-vous d'autres projets écologiques pour la région Bretagne ?

Il y en a deux, d'abord la construction d'un nouveau lycée à Ploërmel qui va être basé sur le bois comme ce lycée Simone Veil. Ce sera le lycée Mona Ozouf, une femme que je vous invite à découvrir. Puis avec Isabelle Pellerin, vice-présidente au lycée, nous travaillons à l'amélioration de tous les autres 155 lycées de Bretagne. On y met beaucoup d'argent, environ 100 millions d'euros par an pour les rénover, pour l'accessibilité handicapé, mais aussi mieux les isolés pour qu’ils impactent moins l’environnement et qu’ils consomment moins d’énergie et donc moins d’argent à l'entretient.

Comment vous est venue l'idée d’un lycée économe en énergie ?

C'est le projet politique de la région Bretagne. Elle veut participer à la transition écologique, et donc faire en sorte que nos actions comme la construction, la rénovation de lycées, les transports scolaires, et tout ce qui appartient à la région, peu à peu se transforment et impactent le moins possible l’environnement. Donc quand on construit un lycée neuf, l'ambition est d’en faire une vitrine de ce qu'on fait de mieux pour la transition écologique et les enjeux de la préservation de notre climat.

Pourquoi avoir choisi Liffré pour implanter le lycée ?

C'est mon prédesceur, Pierrick Massiot qui a décidé de choisir Liffré parmi d'autres candidats notamment par rapport à la proximité des équipements sportifs et par ailleurs, pour réduire le temps de parcours des élèves, notamment ceux qui habitent loin de Liffré et qui allaient auparavant jusqu'à Rennes.

Eyleen Sensenbrenner, 102

L'inauguration du lycée !

Après un an d'attente en raison de la pandémie, le lycée a été inauguré

Le lycée Simone Veil a été inauguré le mardi 28 septembre 2021 ! Nous en sommes pourtant à la deuxième rentrée mais l'année 2020-2021 a été contrariée par les aléas de la pandémie : cela ne se prêtait pas à l'organisation d'un évènement rassemblant de nombreuses personnes. Plusieurs personnalités* étaient présents à l'inauguration.

Le moins que l'on puisse dire est que l'architecture exceptionnelle du lycée ainsi que ses qualités environnementales ont fait l'unanimité : Emmanuel Ethis a qualifié le lycée comme étant "un des plus beaux de France" ! Les 810 élèves de cette rentrée 2021 sont complètement d'accord avec lui.

Des slams engagés

Après la cérémonie de coupure du ruban, plusieurs discours ont été prononcés entrecoupés par des textes écrits et slammés par des élèves de première.

Ces slams traitaient tous du thème de la mixité et traduisaient l'engagement des élèves en ce sens. Puis les officiels ont entamé la visite pour aller à la rencontre des élèves et de leurs professeurs, notamment ceux occupant des classes équipées d'outils numériques, les salles de Japonais, d'Histoire-Géo ou de NSI

Une identité

Le choix du nom du lycée, "Simone Veil" a été salué par le proviseur. Nous sommes très fiers de pouvoir étudier dans ce lycée dont l'identité exprime des valeurs humanistes et européennes. Simone Veil a été une

femme absolument remarquable : rescapée de la Shoah, première présidente du Parlement européen, membre de l'Académie française... Quelle femme !

Maya LE GALL

*Loïg Chesnais-Girard le Président de la région Bretagne, Emmanuel Ethis le Recteur d'académie de Rennes, Laurence Maillart-Méhaignerie

la Députée de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenut le Président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,

Stéphane Piquet le Président de Liffré-Cormier communauté, Guillaume Bégué actuel Maire de Liffré, ansi que le proviseur d'établissement

Eric Doucet.

Sources :

- Limnology and Oceanography Vol. 58, No. 1 (2013), pp. 131-143 (13 pages) :

https://www.jstor.org/stable/26955277

-Ocean acidification - the evil twin of climate change | Triona McGrath | TEDxFulbrightDublin

-Tara : dernières nouvelles du corail | CNRS Le journal

-Ocean acidification in the Arctic – BIOACID : Biological Impacts of Ocean Acidification

-Les coraux, espèces en danger | WWF France

Candice Million 102

La fin de la vie marine en 2100.

Le réchauffement climatique est un problème connu de tous. Les rejets de dioxyde de carbone (CO₂) dû à l'activité humaine et l'importance de réduire ces émissions sont au coeur des conversations dès qu'on aborde le sujet de l'écologie et de l'environnement. Seulement, savez-vous vraiment quels sont les effets de ces rejets sur les océans ?

Océans et forêts : poumons de la planète.

L'océan, tout comme les forêts, est un vrai poumon de la Terre. En effet, un quart des émissions de CO₂ sur Terre est absorbé par l'océan. Ce CO₂ réagit avec l'eau (H₂O) et crée de l'acide carbonique (H₂CO₃) qui accroît la présence d'ions hydrogène ( H⁺) et acidifie le milieu. Ainsi, l'océan est passé d'un pH de 8,2 à 8,1 en 200 ans. Cela ne semble rien mais on observe déjà d'énormes dégâts sur l'océan et sa biodiversité. Certaines prévisions nous informent qu'on pourrait passer à un pH de 7,9 ou 7,8 d'ici 2100 !

Cette acidification affaiblie les coraux et les coquilles des animaux. Malheureusement, les récifs coraliens représentent à eux-seuls l'habitation d'un quart de la vie marine de la planète...

"L'augmentation du CO₂ sera probablement couplée au réchauffement dans la plupart des régimes marins."

Le phytoplancton est, lui aussi, atteint par ces changements climatiques. Or, il est essentiel à la vie marine. Il est à la base de la chaîne alimentaire et nourrit les différentes espèces de poissons autant que certaines espèces aviaires. Le phytoplancton utilise également le CO₂ qu'il transforme en matière organique. Ainsi, à travers ses différents aspects, l'acidification des océans a un impact funeste sur la vie marine et par extension la nôtre. Il est donc grand temps de faire quelque chose pour la limiter.

Candice Million 102

Algues vertes, l'histoire interdite enfin libérée

Algues vertes est une BD documentaire tirée d'une histoire réelle qui se déroule en Bretagne, écrite par la journaliste Inès Léraud et dessinée par Pierre Van Hove. Elle dénonce le manque d'agissement après qu'une algue toxique ait tué au moins quarante animaux et trois hommes.

Durant toute l'histoire, une enquête est menée sur un poison mortel produit par des algues vertes, le gaz H2S qui, de plus, dégage une odeur fétide. On découvre dans cette BD comment des algues vertes peuvent être liées à une agriculture intensive à cause des nitrates utilisés comme engrais.

Le Déni

On découvre également comment cela a posé problème aux pouvoirs politiques et économiques qui ont décidé de se taire devant la dangerosité des algues.. On voit ainsi l'envers du décor d'une affaire qui aurait pu être vite réglée et qui a duré presque une quarantaine d'années à cause d'enjeux financiers importants. Mais heureusement, des associations n'ont rien lâché ce qui a permis de faire bouger les choses.

La BD est très bien documentée avec de vrais documents officiels sur l'affaire. Elle est facile à lire, je la conseille vraiment à tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l'affaire des algues vertes.

Solène, 107

les éco-délégués, qui sommes-nous ?

Une équipe d'élèves comme les autres qui veulent améliorer votre futur. Nos missions : limiter la consommation d'énergie, protéger la biodiversité, éviter le gaspillage alimentaire, réduire et trier les déchets, pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Après les projets de l'année dernière, on revient avec de nouvelles idées pour le lycée ! Remplacer les feutres pour tableaux blancs par des craies durables. Organiser une marche verte, ouverte à tous. Ajouter des poubelles diverses pour faire du tri. Créer un potager et son compost au sein du lycée, entretenu par vos soins et profitable à tous. Planter plus de fleurs et d'abres pour développer l'écosystème. Mettre en place une boîte à livres. Recycler fournitures, bouchons et cartouches d'encres, au profit d'associations. Et enfin, lancer une friperie dans le lycée !

On compte sur vous !

Eyleen Sensenbrenner, 102

Une friperie au lycée ?!

Une friperie est un magasin consacré aux articles de seconde main. Il y a trois possibilités de friper : soit on vend les vêtements à prix bas, soit un coupon nous est donné pour un article à choisir, soit on donne si l'on veut, on prend si l'on veut. Tout est gratuit et volontaire.

Pourquoi une friperie au lycée ?

Parce que la fabrication d'un seul vêtement a de lourdes conséquences sur l'environnement : la production du textile qui exploite des plantations, l'énergie pour les usines, la coloration qui utilise et contamine beaucoup d’eau, les salariés souvent exploités et enfin, le chemin jusqu'à chez nous. Tout ceci est le "poids carbone" pour un vêtement ! Donc avec une friperie au sein du lycée, tout le monde est gagnant. Tu fais du tri dans ton armoire et tu la remplis gratuitement, tout en protégeant la planète !

Constanze Hüper, 105

et Eyleen Sensenbrenner, 102

Les bons reflexes à la maison !

Au quotidien nous pouvons limiter notre consommation d'eau en adoptant des gestes efficaces qui se révèleront bons pour la planète.

Chaque année, en France, environ 25 % de l'eau potable produite est gaspillée. Il est clair que cela représente beaucoup et l'impact sur l'environnement est important. Mais il existe des solutions simples, applicable à la maison, permettant de limiter cette perte.

Le fil de l'eau.

Premièrement, nous pouvons simplement éviter de laisser couler l'eau inutilement lorsqu'on en a pas besoin (brossage de dents ou pendant la vaisselle). C'est vrai que cette phrase est souvent répétée quand on parle d'économie d'eau et ca peut paraître ridicule voire inutile car "c'est pas quelques secondes qui vont tout changer", mais ça ne l'est pas. Si tout le monde faisait cet effort, beaucoup d'eau serait préservée.

Douche ou bain ?

Ensuite, nous pouvons réduire nos douches. Beaucoup de personnes prennent encore trop de temps sous l'eau ce qui provoque une énorme quantité d'eau gâchée. Non, on ne vous dit pas de prendre 2 minutes max pour vous doucher mais moins vous mettrez de temps, mieux ce sera. On peut par exemple se mettre le défi d'une douche = deux chansons. Cela équivaut à'environ 7 minutes environ. Et c'est largement assez pour avoir le temps de se laver correctement.

Pour continuer, lorsque vous voulez boire, essayez de toujours finir votre verre. Il vaut mieux se resservir plusieurs fois avec de petites quantités, plutôt que se servir un grand verre et ne pas le finir. Et si malgré cela il vous reste un peu d'eau, vous pouvez l'utiliser pour arroser vos plantes ou la donner à vos animaux si vous en avez.

En parlant de plantes, pourquoi ne pas les arroser avec de l'eau de pluie plutôt que d'utiliser de l'eau potable ? Pas besoin de la traiter de toute façon. Mettez simplement des seaux dehors les jours de pluie et venez les chercher plus tard. Et en plus d'être naturel, cela ne coûte rien.

Pour finir, privilégiez l'eau du robinet, elle est correctement traitée et potable, plutôt que d'acheter de l'eau en bouteilles en plastique. Beaucoup trop de plastique est retrouvé dans les océans et il faut que cela cesse.

Léa Wiechert