Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 5 - Avril 2022 - 1€ | www.lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr |

Aux urnes, jeunes citoyens !

Le rôle des jeunes dans la politique et l'action citoyenne est une vaste question. Décrits comme immatures ou peu engagés par leurs aînés, la récente actualité vient bousculer les certitudes.

Engagés

La crise ukrainienne qui a pris le pas sur la campagne présidentielle leur a montré le contraire. Nous, jeunes, lycéens, sommes engagés, jusque dans notre lycée, pour des causes que nous tenons pour justes. Et, si la politique française et ses enjeux semblent s'être éclipsés de l'actualité, comme le diagnostique François-Xavier Lefranc (Rédacteur en chef de Ouest-France), c'est aux politiques et aux médias de faire un pas vers la jeunesse.

Nouveautés

Du neuf et de l'inventivité, il y en a dans des applis et des chaînes d'infos en ligne : retrouvez notre check-list en dernière page. De la nouveauté, il y en a aussi pour ceux qui, parmi vous, ont pu voter pour la première fois ! Nous sommes allés recueillir vos sentiments, vos motivations et décrypter comment s'expriment vos envies de vous engager.

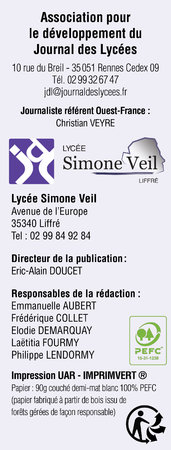

A voté !

Amaury Laurent (101)

Micro-trottoir

Nos rédacteurs ont questionné les élèves du lycée Simone Veil sur ce qu'ils attendent d'un Président de la République. Voici un aperçu de leurs avis. Efficace, rassurant, fédérateur et visionnaire, voici le profil idéal !

Marianne SEGUIN (108) : « Je considère que le Président est élu pour coordonner. C’est en effet impossible de prendre une décision qui satisfasse l'ensemble des citoyens. Il est là, selon moi, plus par nécessité. […] Le Président est élu pour que les citoyens se déchargent de leurs préoccupations politiques. Sa principale qualité doit d’être à l’écoute. »

Louan BOUTIER-LORMET (108) : « Un Président doit être, selon moi, à l’écoute pour répondre au mieux aux problèmes des citoyens. Il doit par conséquent se préoccuper de leur santé, et il faut que cela passe par une réflexion globale intégrant le sport. Ce mandat implique de grandes responsabilités, le Président doit ainsi faire preuve de sérieux : pour qu’on lui confie la souveraineté de la France pendant cinq années, il faut qu'il inspire confiance. »

Candice MILLION (102) : « Le rôle d’un Président est de permettre à un maximum de personnes de vivre comme ils le souhaitent. Ceci implique par conséquent l'absence de toute discrimination, l’égalité et la justice. Il est par ailleurs très important de rester rationnel, raisonné et donc ne pas proposer des mesures infaisables, d’anticiper, de penser au futur et à l’impact des décisions sur le long terme. En outre, je pense que le président doit aujourd’hui lancer un processus de réindustrialisation de l'économie et entretenir de bonnes relations diplomatiques. […] Parfois, ne rien faire, c’est faire un choix. Toutefois, il est, selon moi, préférable que le président prenne des décisions impopulaires mais utiles que de ne rien faire. »

Lisa Guegan (202) pense que les jeunes ne sont en général pas assez écoutés en matière de politique. lls sont nombreux à ne pas s'y intéresser, ce qui a des conséquences sur les élections présidentielles d'où un taux d’abstention plus élevé chez les jeunes adultes que chez les plus agés. Elle ajoute : "cela peut conduire à ce que le programme choisi soit moins centré sur les jeunes". Pour elle, le Président de la République est un représentant de tous les Français, c’est le chef de l’État. Il est le garant des droits et doit faire de son mieux pour que le pays évolue favorablement . Il doit surtout s’occuper des relations diplomatiques. Elle souligne que la tolérance et le respect sont fondamentaux : "la France est un pays très diversifié dans lequel on devrait accepter chacun tel qu’il est, peu importent ses origines, sa religion, son orientation sexuelle, etc… La devise de la République française c’est liberté égalité et fraternité, un président doit s'y conformer".

Lohan Gâtel (202) n'éprouve pas le besoin de prendre part aux débats politiques. Il dit que pour se faire entendre, les personnes ont d'autres moyens d'actions que le vote. Elles peuvent rejoindre des associations, s'engager dans la politique ou aller dans les manifestations. Pour lui un Président de la République représente la France, à toutes les échelles aussi bien pour le citoyen français qu'à l'international.

D'après lui, un candidat doit savoir garder son sang-froid, être préparé à toutes les situations, être intelligent et bon orateur. ll doit être capable d'administrer tous les domaines (administratifs, économiques, écologiques..).

Interviews menées par

Eloi Mercier et Eva Duval

Présidentielle : ma toute première fois !

18 ans, l'âge légal pour voter ! Questions, démarches à faire, nombreux candidats. Kimberley en 107 et Esteban en Tstmg vont partager leur témoignage sur ce moment important pour eux !

Ces interviews ont été réalisées entre le 1er et le 2ème tours des présidentielles.

Kimberley Sarcy 107

Kimberley est une lycéenne engagée ! Elle a voté au premier tour et compte bien y retourner, "ça serait dommage de ne pas saisir une telle occasion". Côté démarches, elle a été soulagée, ce n'était pas aussi compliqué qu'elle le pensait. Néanmoins, elle a demandé de l'aide à ses parents pour la guider. Il y a tout de même de quoi s'y perdre ! Pour elle, chaque vote est important, pas question de faire comme ses parents. Elle a un avis et compte bien l'exprimer. Elle aurait choisi le vote blanc seulement si aucun point du programme des candidats ne l'avait intéressée et ce afin de tout de même faire entendre sa voix. Pour se faire un avis sur ces candidats qui se ressemblent, tout en se différenciant, Kimberley s'est intéressée à leurs programmes. Elle a tout étudié pour décider lequel lui convenait le mieux : "que cela soit par des chaînes YouTube, des comptes Instagram comme Hugo Décrypte ou des médias plus traditionnels comme Ouest France, j'ai essayé d'amasser un maximum d'éléments pour pouvoir mieux comprendre les enjeux de chacun et le pourquoi de leurs décisions". Pour cette lycéenne, une thématique pourrait la faire basculer pour tel ou tel candidat : il s'agit des réformes liées à l'international. C'est un point qui lui semble important au regard des enjeux actuels.

Alors, quelles sont ses impressions après ce premier vote ? Kimberley a trouvé cela assez stressant. Elle le compare aux élections des délégués, car chaque vote a une importance et le "cheminement ayant mené à telle ou telle décision l'est tout autant".

Esteban Giclais TSTMG

Esteban est un élève de terminale et est déterminé à profiter de cette chance ! Il a voté au premier tour et veut faire entendre ses choix personnels au deuxième tour. Avant tout cela, il a fallu faire quelques démarches, mais cela lui a semblé très simple. Il a fait son recensement citoyen, alors il a directement reçu sa carte électorale, comme ses parents. Au moment du vote, il a su se débrouiller tout seul sans aide particulière. Il ne vote pas obligatoirement comme ses parents mais leurs opinions se ressemblent quand ils en discutent. Le vote est resté secret entre eux. Il s'est interessé à la politique, aux candidats ainsi qu'à leur programme avant l'élection afin de se faire un avis clair et de prendre une décision réfléchie. Il a lu les journaux et a regardé attentivement les réseaux sociaux comme Instagram. Un point qui l'a fait pencher pour un candidat plus qu'un autre c'est l'âge du départ à la retraite car le nombre d'années de cotisation va changer et aura peut-être des conséquences sur ses choix d'études. Contrairement à d'autres personnes, voter lui a semblé rapide et sans grand impact dans sa vie personnelle .Ensuite, il est vite retourné à ses occupations mais cela lui a quand même fait un petit quelque chose de voter pour la première fois !

Et maintenant ?

Allons creuser un peu plus le sujet et intéressons-nous aux démarches à effectuer pour pouvoir voter car après les présidentielles, les élections legislatives arrivent pour ceux qui vont avoir 18 ans dans les prochains jours !

Un point d'Histoire

Ce n'est qu'en 1962 que le suffrage universel direct a été décidé pour l'élection du président de la République, qui jusque là était élu par de Grands Electeurs. La majorité électorale était alors fixée à 21 ans. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing abaisse cet âge légal à 18 ans.

Le recensement citoyen ?

Tu dois faire ton recensement citoyen à l'âge de 16 ans et tu seras ainsi inscrit automatiquement sur la liste électorale à compter du lendemain du jour de tes 18 ans. Attention, si tu l'as fait tardivement ou si tu viens de déménager, l'inscription à la mairie ne sera pas automatique ; tu devras t'y déplacer en personne

Et si je ne l'ai pas fait ?

Si tu n'as fait ton recensement citoyen, il est nécessaire que tu te rendes dans ta mairie pour t'inscrire. Vérifie bien la date butoi ! C'est important car sinon tu pourrais manquer l'occassion de voter ! Tu dois présenter un justificatif de domicile ainsi qu'une pièce d'identité. La deuxième possibilité c'est d'aller sur le site www.elections.interieur.gouv.fr et de trouver un lien de téléprocédure pour t'inscrire.

J'ai 18 entre les deux tours, je fais quoi ?

Ne t'en fais pas, regarde bien la date limite afin de t'enregistrer en mairie, au cas où l'inscription ne se serait pas faite automatiquement. Tu pourras ainsi voter au second tour !

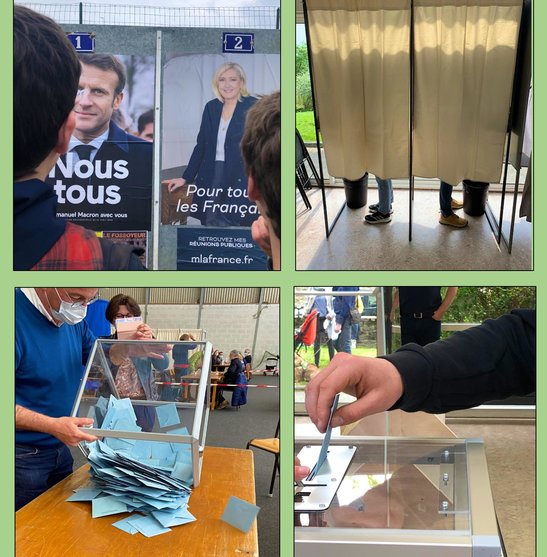

S'ils ne peuvent pas encore voter, les élèves de seconde et de première s'interrogent sur la politique mais aussi sur une question au coeur des débats : la possibiité d'accès au vote à 16 ans. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Juliette Colliot 107

Jeunes et Politique : un rapport ambigu ?

Des élèves de 108 ont créé un sondage au mois de février sur le rapport des jeunes à la politique. Envoyé à tous les élèves du lycée, 114 personnes y ont répondu.

Des préjugés et a priori

En politique l’image les jeunes n’est pas brillante : une abstention record, une réputation de « non-engagés », une étiquette d’immaturité. Cependant, ces affirmations qui semblent être intériorisées par l’ensemble de la société sont-elles justifiées ? ?

Un constat accablant

Dans les faits, les jeunes sont les principaux abstentionnistes. Au premier tour des élections présidentielles de 2022, les 18-24 ans étaient abstentionnistes à 42 %, presque autant qu'au second tour avec 41 %. Cependant, si les jeunes ne votent pas, ce n’est pas pour autant qu’ils se désintéressent de la politique.

Un comportement paradoxal

Selon l’enquête menée au lycée, nous voyons que prêt des deux tiers interrogés s’intéressent à la politique. Les jeunes se préoccupent donc des choix politiques qui les concernent mais paradoxalement ne votent pas pour leur meilleure application. Ceci n'est pas sans conséquence.

Un vote au poids générationnel

L’abstention chez les jeunes s’est creusée au fil des générations. Tandis que les jeunes sont les principaux abstentionnistes, les personnes âgées sont les meilleurs votants. Au second tour des élections présidentielles, alors que l'abstention des jeunes dépassait 40 %, chez les personnes âgées de plus de 70 ans, elle n'était que de 15 %. Étant dans un système représentatif, le poids du vote de chaque génération devient alors très inégal : les Baby Boomers (1943 - 1960) pesaient, lorsqu’ils étaient jeunes, près de 1,3 fois leur poids démographique dans les urnes, la génération Z (1961 - 1981) 0,8, la génération Y (1984 – 1996) 0,6 et la génération Z, (1997 – 2010) moins de 0,5. Ceci pose alors un véritable problème de légitimité de la représentativité.

L'abstention, un danger qui effraie

En outre, les lycéens sondés pensent, à près de 60 %, que l’abstention est un danger pour nos démocraties modernes.

Ceci entraînerait une perte de légitimité des élus, une mauvaise représentation des citoyens, et conduirait, par conséquent, à des mécontentements voire à des mouvements de contestation. Pourtant, si les jeunes électeurs sont les principaux abstentionnistes, ils ont parfaitement conscience du danger dont ils sont la cause. Comment expliquez alors ce rapport paradoxal ?

L'abstention, un choix réfléchi

Avant toute chose, si l'abstention est aujourd'hui perçue comme le choix des indécis, des paresseux, des inexpérimentés, il peut être également un décision réfléchie, un acte politique. Si les jeunes ne votent pas, ne serait-ce pas par mécontentement, insatisfait d'un système politique ou de représentants qui ne les représentent pas ?

De prétendus ignorants inexpérimentés

Un tel comportement pourrait s’expliquer par le manque de connaissances et d’expérience. Plus de la moitié des enquêtés pensent en effet être mal informés politiquement bien que les enseignements au lycée tels que la SES ou l'HGGSP ou les innovations développées par des médias comme Ouest France tentent de combler ces possibles lacunes. Par ailleurs, les nombreuses manifestations pour le climat composées essentiellement de jeunes ne seraient-elles pas le reflet d'une vraie prise de conscience, de véritables connaissances sur l'état du monde aujourd'hui ? Ces mouvements de contestations ne seraient-ils pas une expérience politique témoignant d'un véritable engagement et dépassant la seule participation électorale ?

Des jeunes "sous influence"

Par ailleurs, les élèves pensent être trop influencés par leurs proches dans leur choix politique. Plus de 80 % d’entre eux considèrent que leurs orientations politiques sont le reflet des opinions de leurs pairs et parents. Par crainte de voter comme leur amis ou famille, les jeunes choisiraient ainsi la voie de l’abstention. Toutefois, les influences ne s'étendraient-elles pas au-delà de la sphère politique. Pairs et parents ne seraient-ils pas également des vecteurs de valeurs morales, de références culturelles qui contribueraient chaque jour à la construction politique d'un jeune ? Un individu ne serait-il pas le fruit d'influences multiples, disséminées tout au long de sa vie ?

Une éducation biaisée

Si l’éducation socialisée des parents et des pairs est une des raisons de cette abstention, l’éducation institutionnelle en est également une selon les enquêtés. 43 % des interrogés pensent que l’École n’offre pas une vision objective de la politique. Conscients de cette subjectivité politique dans l’enseignement, les jeunes préféraient s’abstenir. Toutefois, l'objectivité dans les contenus proposés ne serait-elle pas biaisée par le fait que les programmes soient créés par le gouvernement ? De plus, la neutralité du professeur dans la transmission du contenu ne serait-elle pas difficile voire impossible à atteindre ? L'individu ne voit-il pas le monde à travers un filtre de valeurs morales comme de préjugés, qui déforment la réalité, pour, finalement, créer sa réalité, sa vérité ? La solution aujourd'hui pourrait être les nouvelles technologies et le numérique qui nous permettraient d'atteindre une objectivité tranchée et factuelle. Toutefois, il faut rappeler que derrière chaque innovation, chaque programme, chaque logiciel, il y a un humain, avec sa subjectivité. On l'a vu à travers les controverses sur la possible non-neutralité de l'application Elyze.

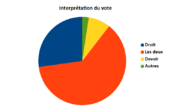

Le vote : droit constitutionnel ou devoir moral ?

En outre, ce comportement pourrait également s’expliquer par les différentes interprétations du vote. La qualification du fait de voter suscite diverses interprétations : 9 % pensent que c’est un devoir, 27 % le voient plutôt comme un droit et plus de 60 %, plus indécis, le considèrent à la fois comme un droit et un devoir. Aujourd’hui, le vote est un droit accordé à tous les citoyens majeurs. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Ce n’est que depuis 70 ans par exemple que les femmes ont gagné le droit de vote. Derrière l'octroi de ce droit par le Général de Gaulle, en 1944, existent des décennies de luttes acharnées. Ainsi, pour certains, le droit de vote est, en plus d’être un droit politique, un devoir moral intimé par le respect dû à la mémoire de ceux qui se sont battus et ont parfois perdu la vie pour l’obtenir. Le vote est donc sujet à différentes interprétations qui témoignent tous d'un avis subjectif en accord avec des convictions, des valeurs. Ce débat met donc en lumière une véritable politisation des jeunes.

Une autre forme d’engagement

Si les jeunes ont tendance à s’abstenir, ce n’est pas pour autant qu’ils se désintéressent de la politique, bien au contraire. Le contexte de crises successives a renforcé leur pratique d’engagement et de bénévolat. Lorsque les jeunes s’engagent, ceux-ci le font en dehors des organisations politiques traditionnelles, en se mobilisant dans la rue, sur les réseau sociaux, dans les associations. Ils semblent alors privilégier l’action de terrain plutôt que le choix électoral, ce qui entraîne une remise en cause des représentants. Ainsi, les jeunes ne sont pas apolitiques. Mais l’expression de leur opinion politique ne s’inscrit pas dans notre système représentatif. Pour être en accord avec leurs convictions, ils peuvent adopter, par exemple, des pratiques, des habitudes de consommation spécifiques.

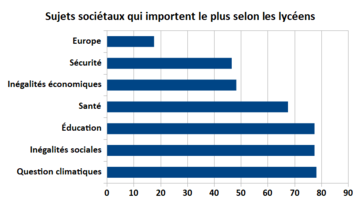

Marginalisation face au scrutin

Si les jeunes sont les principaux abstentionnistes lors des élections, on peut alors affirmer que l’électorat des politiques ne se composent presque qu’exclusivement d’individus âgés ou dans la tranche d’âge intermédiaire. Les programmes des élus excluent donc les jeunes car ils ne représentent pas le coeur de leur électorat. Ils privilégient alors les préoccupations de leurs électeurs. Mais, alors, quel sujet parle aux jeunes ? Selon notre panel de lycéens, ce sont les questions climatiques et environnementales. Or, les candidats les délaissent au profit d'autres tels que la sécurité par exemple, plus en phase avec leur électorat. Durant le débat de l'entre-deux-tours, les sujets qui ont monopolisé la parole, furent le pouvoir d'achat, la sécurité ou encore la laïcité, au détriment de l'écologie. Du fait de cette marginalisation face au scrutin, les jeunes s’engagent, là encore sur le terrain, en manifestant notamment contre l’inaction climatique.

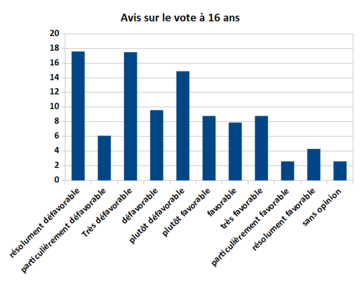

Le vote à 16 ans : une possible solution qui divise

Autant les politiciens...

Certains anciens candidats aux élections présidentielles, comme Anne Hidalgo (PS), l’écologiste Yannick Jadot et l’insoumis Jean-Luc Mélenchon, proposaient d’abaisser le droit de vote à 16 ans. Tandis qu’à gauche de l’échiquier politique, les candidats semblaient y être favorables, à droite, Valérie Pécresse ou Marine Lepen s’y opposaient. Ses oppositions se retrouvent à travers le sondage qui montre des réponses variées, mais avec une tendance vers le non.

...que les lycéens

Pour expliquer les raisons de ce choix, les réponses sont multiples. Les lycéens qui sont défavorables à cette mesure avancent les arguments suivants : l’immaturité, l’influence des parents ou celle des médias tels que les réseaux sociaux, le manque de recul sur le monde politique, le manque de connaissances sur des sujets sociétaux, le manque d’esprit critique, le manque d’intérêt, l’abstention déjà forte des jeunes de 18 ans, etc. À l’inverse, ceux qui y sont favorables évoquent le fait que 16 ans est un âge d’émancipation à partir duquel on peut déjà travailler, payer des impôts, s’immatriculer à la Sécurité sociale, être pompier volontaire, etc. De plus, les élèves favorables au vote à 16 ans soutiennent que les décisions politiques s’appliquent à eux sans qu’ils puissent donner leur avis, que les convictions politiques n’attendent pas l’âge et au contraire soutiennent que ce possible octroi encouragerait les jeunes à s’y intéresser d’avantage.

Une proposition toujours en débat

En France, le débat est toujours en cours tandis qu’en Europe, certains pays comme l’Autriche, l’Allemagne ou encore Malte ont déjà sauté le pas. N’y-a-t-il pas une véritable légitimité à accorder le droit de vote à 16 ans ? L'accorder n'accentuerait-il pas le problème de l'abstention chez les jeunes Alors que Jean Luc Mélenchon affirme qu'Emmanuel Macron est "le plus mal élu des présidents de la Cinquième République", quelles seront les mesures mises en place par notre nouveau président pour résoudre ce problème ?

Eloi Mercier

"Plutôt que de parler des sondages, on ferait mieux de parler de la vie des gens"

Sondages d'intentions de vote et jeunesse abstentionniste : François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef du Journal Ouest-France, nous donne son avis !

Fin 2021, le journal Ouest-France, quotidien de presse indépendant, a pris la décision de ne pas publier de sondages d'opinion concernant les intentions de votes pour les élections à venir (notamment pour les présidentielles). Cette décision peut sembler paradoxale dans le sens où, depuis les années 1980, ces sondages sont de plus en plus demandés et relayés par les médias. C'est pourquoi nous sommes allés interviewer le rédacteur en chef du journal Ouest-France, François-Xavier Lefranc qui a expliqué sa décision.

"Les sondages ne disent pas la vérité"

Les sondages d'opinion ne sont pas forcément très fiables pour plusieurs raisons. Ils utilisent un échantillon de 1000 personnes seulement, nombre minimum pour considérer un sondage comme fiable. Mais les opinions exprimées par ces 1000 personnes permettent-elles une lecture représentative de l'avis des plus de 40 millions d'électeurs du pays ? Pas si sûr, d'autant plus que seule l'opinion des Français de la métropole est prise en compte. Interroger les territoires ultramarins français représenterait un coût supplémentaire que les instituts de sondages ne sont pas prêts à payer. Par ailleurs, la manière même dont les sondages sont réalisés est discutable car ils se font sur internet où les sondés répondent par de simples clics à des questionnaires très variés. Cela veut dire que n'importe qui peut y répondre n'importe quoi, mécaniquement, à n'importe quel type de questions, qui peuvent porter sur ses appartenances religieuses, ses orientations politiques ou ses éventuels choix de traitement contre le cancer. Dans ces conditions, pas évident de rester lucide jusqu'à la fin des questionnaires ! Ainsi, même les sondés les plus intègres peuvent être amenés à des résultats biaisés.

"De la communication plus que de l'information"

Au delà des sondages eux-mêmes, les médias qui les utilisent ne sont pas irréprochables ! Quand ils mènent une quête d'audience, ils ont tendance à ne publier d'un sondage, qu'un chiffre choc alors-même que celui-ci possède de multiples nuances telles que la marge d'erreur qui précise la fiabilité des résultats. Aussi, par manque de temps et d'argent, la plupart des journalistes ne vérifient pas réellement la véracité des informations qu'ils en tirent. Dans ce contexte, leurs publications amènent à davantage de communication que d'information.

Des sondages qui perturbent le court de la campagne présidentielle

Par ailleurs, les sondages influencent les votes. Quand quelqu'un est mis en avant dans un sondage, on lui donne la parole, on le commente et cela peut venir bouleverser l'équité du temps de parole, un principe pourtant fondateur de notre démocratie française. Pour preuve, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Eric Zemmour en a beaucoup bénéficié. Crédité par les sondages, d'un fort pourcentage d'intentions de vote, avant même qu'il ne fût déclaré candidat, il a bénéficié d'une forte couverture médiatique sans que ses apparitions ne fussent contrôlées. Ainsi, E. Zemmour a détenu le plus grand temps de parole par rapport à ses concurrents, lui conférant de fait un avantage non-négligeable en début de campagne présidentielle.

"L'enquête qualitative plutot que quantitative"

Enfin et surtout, "ces sondages nous éloignent de l'essentiel des élections". Plutôt que "de parler de sondages", ne faudrait-il pas "s'intéresser à la vie des gens" ? F.-X. Lefranc qui déclarait "si je veux savoir ce que pensent les français, alors il faut aller voir les gens et leur parler", en est convaincu. C'est pourquoi Ouest-France privilégie l'enquête qualitative plutôt celle quantitative.

Cependant, bien que, pour l'heure, le quotidien de presse semble fermer ses portes aux sondages, il n'exclut pas d'y recourir dans le cadre d'analyses qualitatives, en augmentant notamment le nombre de personnes interrogées.

Ouest-France, à la reconquête des jeunes

Malgré cette position singulière face aux sondages, F.-X.. Lefranc est bien conscient que la presse à un grand rôle à jouer dans cette campagne présidentielle notamment auprès des jeunes électeurs chez qui l'abstention bat des records. L'information est capitale pour choisir qui sera le nouveau Président de la République. Or, la jeunesse ne sait plus vraiment où s'informer. Ainsi, le défi que les médias doit relever est celui de reconnecter la jeunesse à l'information. "Et puisqu'un lecteur, ça se mérite", le journal multiplie les innovations pour intéresser la nouvelle génération comme "le Lab présidentielles 2022", une plateforme aux multiples formats novateurs. Ces efforts portent leurs fruits car le journal est devenu la deuxième plateforme médiatique numérique la plus visitée en France.

"Certains abstentionnistes pensent que le vote ne change rien" alors que "s'ils votaient, ils pourraient tout changer"

Toutefois, F.-X. Lefranc reste lucide et sait que l'action de son seul journal ne suffira pas à réduire significativement l'abstention, qu'il considère comme un danger pour la démocratie. Parmi les nombreuses propositions qui animent le débat public afin de relancer la participation, il se prononce en faveur de plusieurs mesures. Selon lui, les attentes des jeunes de 16 et 17 ans sont trop peu prises en considération, c'est pourquoi il pense que le vote à 16 ans ainsi que l'intégration active des jeunes dans les conseils municipaux sont des propositions intéressantes. Il souligne que les abstentionnistes qui prétendent que "le vote ne change rien" se trompent. "S'ils votaient, ils pourraient tout changer." C'est pourquoi, il soutient l'idée d'un vote obligatoire, une mesure adoptée depuis 1893 dans la Constitution de la Belgique. Enfin, convaincu que la démocratie directe et participative devrait être renforcée, il prône la multiplication des referendums et propose de donner la possibilité aux municipalités d'en avoir l'initiative, à l'image de ce qui existe en Suisse.

N.Bataille et A.Queffelec

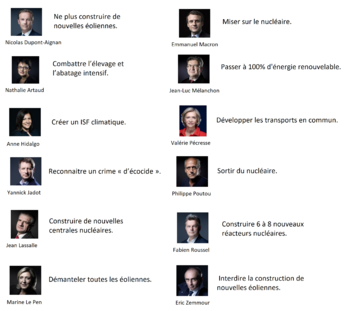

Qui sont les candidats les plus "verts" ?

L'étude d'un "Think tank" sur le sujet

"The Shift Project" est un "Think tank" français qui œuvre pour éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Il est dirigé par Jean-Marc Jancovici, associé de Carbone 4 et inventeur du bilan carbone. Le Think tank a publié, le 29 mars dernier, une étude réalisée à partir d'une lettre questionnant les candidats sur leurs propositions pour répondre à la question environnementale. L'étude se base sur le contenu de cette lettre et non sur leur programme. Un classement des candidats les plus "verts" a été réalisé. L'association "Greenpeace" a également étudiée la question et a donné un avis similaire au Think tank. Pour celle-ci, Yannick Jadot accorde une place centrale au sujet environnemental et Jean-Luc Mélenchon à le "mérite de la clairvoyance sur l'écologie".

G. Jeanniard

Le vote à 16 ans ? Un jour ... peut-être ...

A 16 ans, les jeunes sont suffisamment responsables pour travailler, s'émanciper, être parents ou encore payer des impôts. Et pourquoi pas voter ?

La démocratie ne serait pas la démocratie sans ....? Le vote ! Et oui, voter permet depuis de nombreuses années de participer à la vie politique. Tout commence en 1848 avec le suffrage universel masculin et un vote à partir de 21 ans. Sans omettre, qu'en 1944 les femmes peuvent enfin voter grâce au général de Gaulle ! C'est ensuite en 1974, que la limite d'âge est abaissée à 18 ans par Valery Giscard d'Estaing. D'autres pays ont déjà passé le cap du vote à 16 ans. On retrouve en Europe par exemple : l'Autriche, la Belgique, Malte, le Pays de Galle, l'Estonie, l'Allemagne, l’Écosse et la Suisse où l'impact concernant la participation s'est révélé positif.

De bonnes raisons de voter ?

Un reproche très commun fait aux jeunes Français est qu'ils ne s'intéressent que trop peu à la vie politique. Leur accorder le droit de vote permettrait de susciter davantage leur participation. Il est vrai que voter incite à prendre position pour pouvoir s'exprimer, partager ses idées et apprendre à convaincre. Voter permet aussi d'agir pour son pays en participant par exemple à des projets engagés. Mais avant tout, voter donne un rôle et une voix.

1 million et demi de votants en plus !

D'après les chiffres 2022 de l'INSEE, l'ouverture du scrutin aux jeunes, augmenterait d'environ 1 669 621 le nombre de votants potentiels. Face à ces chiffres, la question centrale est l'abstention. Sera-t-elle amoindrie ou battra-t-elle des records ? Le vote des jeunes marquerait sûrement un changement dans les priorités, de même cela les aiderait à se sentir plus inclus dans le système et plus responsables. En ouvrant le vote aux jeunes, les politiques seraient forcés de les inclure dans leurs programmes.

Quelles mesures pour un impact positif ?

Continuer d'éduquer les jeunes sur la vie civique et ajouter à cet apprentissage un accompagnement politique pour apprendre à construire son opinion, à prendre position, à comprendre les idées, les différents partis, et comment s'engager.

Des jeunes déjà engagés !

Manifestations, affichages et associations : les jeunes se montrent plus engagés que jamais et mènent leurs projets de A à Z. Ils expriment haut et fort leurs idées, leur envie de changer les choses, et, ainsi leur intérêt pour la politique.

Eyleen Sensenbrenner

L'émergence de nouvelles sources d'informations

Pour intéresser les jeunes au débat politique, les médias se réinventent : Le Lab de Ouest France, Hugo Décrypte et Elyze, sont les nouvelles plateformes qui parlent politique aux jeunes.

Ouest-France et le Lab présidentielle

François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef du journal Ouest-France, se désole de voir l'abstention croître chez les jeunes. C'est pourquoi, pour ces nouvelles élections, celui-ci a décidé d'innover avec le "Lab présidentielle". Il s'agit d'une plateforme numérique qui combine plusieurs dispositifs sous une forme plus attractive. On y retrouve des "stories" réalisées pour répondre aux questions que certains pouvaient se poser sur les différentes manières de voter, le déroulement du vote, les programmes, ... Des fiches sont conçues pour comparer les idées des candidats.

De plus, il propose des podcasts sur des sujets multiples tels que les secrets pour devenir président ("Moi, Président, Moi Présidente") jusqu'à la série "Aux urnes citoyens" qui fait un zoom sur les régions, départements et villes à forts enjeux politiques. Enfin, pour ne présenter que les principaux nouveaux modules, le Lab présidentiel, dans sa série "Moi, candidat, Moi candidate" donne la parole aux citoyens qui posent des questions aux candidats par l'intermédiaire du journal. Celui-ci publie, par la suite, les réponses sur son journal. Ainsi les nouvelles élections ont su stimuler la créativité des rédacteurs de Ouest-France.

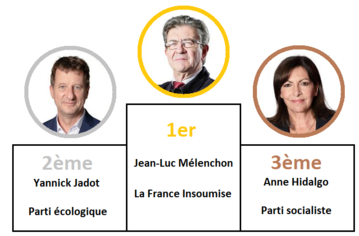

Elyze, une application qui suscite l'engouement général

Téléchargeable depuis janvier 2022, il s'agit d'une application co-créée à l'origine par deux étudiants de Sciences-Po, Grégoire Cazcarra et François Mari. L'objectif de l'application est de reconnecter la jeunesse au vote dont la relation n'a jamais été aussi ambiguë. Cette application propose, pour ce faire, un contenu très original, ludique et simple à prendre en main : des propositions de candidats dont on ne connaît pas l'auteur défilent et l'utilisateur doit dire s'il est en complet ou moyen accord avec elle, contre ou sans avis.

Après avoir répondu à une centaine de questions l'utilisateur obtient un podium figurant les trois candidats qui répondent le plus à ses attentes. Ce principe de "swipe" similaire à l'application de rencontre Tinder a séduit les français, notamment les jeunes et a battu les records de téléchargement, en étant peu avant le premier tour, l'application la plus téléchargée en France : de quoi donner confiance aux créateurs.

Rejoints par de nouveaux bénévoles, l'application a beaucoup évolué durant la campagne afin de répondre aux critiques qui lui ont été adressées, mettant en cause sa neutralité. On peut penser qu'une version plus évoluée encore émergera dans cinq en plus tard ou pourra même concerner d'autres élections.

HugoDécrypte

« Le journaliste des jeunes », Hugo Travers de son vrai nom, a conçu lui aussi une nouvelle source d’information. Il souhaite depuis toujours « rendre accessible l’actualité ». Ce journaliste et vidéaste web, sorti de Sciences Po., crée de courtes vidéos politiques sur YouTube, Instagram, Tik Tok et Twitc, des médias qui se veulent ouverts aux jeunes et informatifs, proposant « un traitement journalistique de l’actualité ».

Il a interrogé plusieurs candidats pour l’élection présidentielle française de 2017 puis pour les élections européennes de 2019. Durant la campagne présidentielles, HugoDécrypte a interrogé les différents candidats et a présenté les programmes. Ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues. Les plus populaires d’entre elles sont les séquences du chronomètre qui obligent les candidats à répondre par oui ou non en 60 secondes à un maximum de questions. Un sacré défi pour les beaux parleurs !

Nathan Bataille et Eva Duval