Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 8 - Décembre 2023 - 1€ | www.lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr |

Une rentrée ordinaire pour un lycée extra

Alors que le dévoilement du dernier classement PISA interroge sur la place de la France au sein des pays de l'OCDE et met l'éducation en débat, En voiture Simone, composé d'une équipe renouvellée, a souhaité faire une large place à la rentrée extraordinaire qu'a vécue le lycée.

Quelle surprise pour tous d'apprendre la visite ministérielle ! Stupeur et interrogations aussi... Après la sidération, l'organisation : que proposer ? Que faut-il montrer, expliquer ? Qui s'exprime ? Quel circuit de visite ? Autant de questions développées en profondeur dans ce numéro. Vous découvrirez ainsi les coulisses de la visite mais aussi les réactions des élèves de seconde face à ce qui restera, à tout jamais, la rentrée de leur vie !

Sitôt passées ces quelques heures hautement médiatisées, la rentrée a repris son cours plus habituel. Chacun a retrouvé ses camarades, une nouvelle classe, de nouvelles têtes. Ont également été faites des annonces sur les épreuves du Bac et les stages de secondes. Vous verrez que chaque fois que l'on touche à l'école, les avis divergent et que chacun a sa propre opinion sur l'école idéale ! A l'extérieur de nos frontières, de possibles modèles car les organisations sont différentes mais les débats existent aussi.

Enfin, le lycée n'est pas fait que de cours et nombreux sont ceux qui s'engagent pour animer les temps "hors les cours" à travers les clubs, les mandats électifs ou les associations. L'engagement de quelque-uns c'est le ciment pour tous. C'est le supplément d'âme qui donne le sentiment d'appartenance à un groupe, qui permet d'oser proposer des projets autour de l'écologie, de l'altruisme vis à vis des aînés ou des plus fragiles mais aussi des moments festifs. Venez les rencontrer et investivez-vous à leurs côtés.

Philippe Lendormy

Une rentrée de ministres !

Le lycée Simone Veil a ouvert ses portes aux secondes pour une nouvelle année scolaire, avec des invités spéciaux... Elisabeth Borne, Première Minisitre ; Gabriel Attal, Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et Fadila Khattabi, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées.

Agir pour le climat : un budget participatif confié aux lycéens

Le lycée Simone Veil a été sélectionné par la région Bretagne pour proposer des projets écologiques dans le cadre d'un budget participatif.

Un budget participatif est un système de démocratie participative. Il propose aux citoyens de voter pour des projets qu'ils souhaitent voir naître près de chez eux, en fonction d'un budget mis à leur disposition.

Le budget participatif des lycéens est un dispositif testé cette année pour la première fois par la Région Bretagne dans neuf lycées bretons. Parmi eux, le lycée Simone Veil pourrait expérimenter ce fonctionnement et se voir allouer un budget de 20 000 € (10 000 € en investissement et 10 000 € en fonctionnement). Une somme cosidérable destinée à mener des actions qui répondent aux enjeux climatiques. Les projets devront être pensés, créés et votés par les lycéens : une expérience écologique et démocratique.

Mise en oeuvre

La perspective de ce budget permet de penser grand. Il est donc possible d'imaginer des projets de grande ampleur. C’est dans cette optique qu’une réunion s’est tenue le lundi 13 novembre après-midi. Pendant 3h, une cinquantaine d’élèves ont participé aux échanges : après un rappel des enjeux climatiques, ils ont travaillé à faire émerger les projets qu’ils aimeraient voir mis en place. On retrouve des projets de micro-forêt, de mur végétalisé, de poubelles de recyclage, de potager… Ces projets doivent ensuite être budgétisés et les aspects techniques doivent être précisés pendant des réunions. Ils seront déposés sur la plateforme L’Atelier Breton le 22 décembre au plus tard et soumis à la vérification de la Région Bretagne.

Un choix démocratique

Un vote sera organisé suite à la validation des projets par la Région, en mars prochain. Tous les élèves du lycée pourront choisir les projets qu'ils veulent voir naître dans l'établissement, ceux qui leur paraissent le mieux répondre aux enjeux climatiques actuels. Les projets choisis verront finalement le jour dans le courant de l’année scolaire 2024-2025.

Pierre Faure-Boucard

Tous migrants !

En septembre, le CDI a accueilli l’exposition Cartooning for Peace. Son sujet, l'immigration clandestine, est propice à une réflexion sur la notion de solidarité.

Une exposition, une association

3è exposition Cartooning for Peace au CDI du lycée Simone Veil : il s'agissait, cette année, de sensibiliser les lycéens à l’immigration clandestine. Une vingtaine de classes a eu ainsi l’occasion de travailler sur les caricatures et dessins de presse proposés qui ont facilité les débats et les échanges parmi les élèves. Ils « y vont avec le cœur. » nous dit Mme Le Cun, documentaliste au lycée. Elle ajoute que, plus attractifs que de longs textes rébarbatifs, « Les dessins simples suscitent la réflexion » et « stimulent les réponses et les idées ».

Cartooning for Peace fait ses débuts dans les années 90. Jean Plantureux (dit Plantu), dessinateur au journal Le Monde, réussit un tour de force. M. Yasser Arafat, chef de l’autorité palestinienne de l’époque et le Premier Ministre israélien, M. Shimon Peres apposent leur paraphe sur un même dessin : tout un symbole pour les partisans d'une résolution du conflit au Proche-Orient. En 2005, la première exposition sur la défense de la paix et de la liberté voit le jour. Un an plus tard, l’association est officiellement fondée, réunissant des dizaines de dessinateurs du monde entier. Objectif majeur : diffuser un message de paix, de liberté universelle et de défense de la liberté d’expression et faire réagir les populations aux problèmes du monde contemporain.

Une cause à défendre

Cette année, le thème de l'immigration résonne avec les chiffres qui font de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert. Environ 130 000 réfugiés tentent, chaque année, de traverser cette mer hostile, 28 000 y perdent la vie. Pour Mme Le Cun, « aucune immigration ne serait clandestine » tant que l'on s'accorde sur le fait que chaque être vivant possède un droit de libre circulation. Ce sont les États qui « établissent des politiques migratoires le plus souvent au nom de leurs intérêts politiques et économiques et non en fonction de valeurs humanistes ». Il lui semble important « d’être conscient.e de ces choix et de se battre pour le respect de la personne humaine. » Répartis sur une quinzaine de panneaux d’affichage, agrémentés de textes ou de citations, les dessins de presse interrogent : qu'est-ce que traverser illégalement une frontière, au péril de sa vie, pour aller vivre dans un pays supposé meilleur ? A quels problèmes les migrants sont-ils confrontés ? Naufrages, situation illégale ou combat pour ses droits fondamentaux contre les Gouvernements : « chacun peut trouver quelque chose qui attire son regard », nous dit la documentaliste.

Des valeurs humanistes

Cette exposition, appréciée du corps enseignant, est, par les valeurs qu'elle sous-tend, un « évènement » essentiel pour développer les valeurs humanistes des élèves. Elle invite à la réflexion et aux débats qui développent la solidarité, l’empathie mutuelle. C'est aussi un déclencheur pour exprimer une révolte contre l’injustice. Ces sujets nourrissent nos convictions, nous enrichissent et forgent les opinions qui feront de nous les citoyens de demain.

Erin Devalquenaire

Du lycée à l'Élysée

Deux classes de première HLP et terminale HGGSP ont pu découvrir Paris sous les angles du patrimoine et de la notion de pouvoir.

Les 27 et 28 septembre derniers, deux groupes de 1ère HLP et Terminale HGGSP ont eu la chance découvrir in situ les lieux du pouvoir sur lesquels ils travaillent en classe. Les élèves étaient accompagnés de leur Proviseur, Eric Doucet, de leurs professeures d'enseignements de spécialité : Frédérique Collet et Céline Le Floch, ainsi que de Philippe Lendormy, le CPE de l'établissement. Deux anciens élèves actuellement étudiant.es en droit se sont joints à eux.

De Versailles ... au Louvre

Les lycéens ont pu découvrir le centre du pouvoir absolutiste, depuis Louis XIV jusqu'en 1789. Classé "patrimoine mondial" par l'Unesco, le château de Versailles a ébloui les élèves avec ses dorures, ses appartements royaux et sa célèbre Galerie des Glaces, lieux de théâtralisation du pouvoir du XVIIème s. à aujourd'hui. Ils ont eu aussi la chance de découvrir la Salle du Congrès, où se réunissent députés et sénateurs lors des révisions constitutionnelles ou des adresses du président de la République.

Une fois arrivés à Paris, une visite au Louvre, le plus grand musée du monde, s'est imposée ! Dans un tourbillon artistique et historique, les lycéens ont pu croiser leurs connaissances avec les œuvres d'art du palais. Les visites thématiques, centrées sur la notion de musée a permis une approche originale de cet immense lieu.

Instant théâtre

Après une première journée bien chargée, élèves et professeurs ont pu se détendre devant James Brown mettait des bigoudis, pièce de théâtre contemporain qui mêle réflexion et humour et dont l'auteur parle à tous : Yasmina Réza !

Du Sénat ... à l'Elysée

Plongés dans une atmosphère très politique, au lendemain des élections sénatoriales, tous ont pu découvrir la Chambre haute du Parlement français.

Uniquement ouvert au public lors des journées européennes du patrimoine, l'Élysée a exceptionnellement ouvert ses portes aux élèves du lycée qui ont pu découvrir la résidence officielle du Président de la République. Après deux jours passés au coeur des lieux de pouvoir, les lycéen.nes se sont donc rêvé.es tour à tour conservateurs de musée, parlementaires, ministres et pourquoi pas Président.es de la République ? Quand, en 48 heures, le lycée mène à l'Elysée !

Eva Duval

C’est la rentrée pour les associations et clubs du lycée !

Dans la continuité de l'année passée, ces instances, dotées pour certaines, d'un nouveau bureau, poursuivent les projets engagés et en entament de nouveaux.

Au lycée Simone Veil, l'engagement des jeunes semble se mesurer au nombre d'associations et clubs créés depuis l'ouverture dans les domaines culturels, sportifs et humanitaire.

Un lycée solidaire...

Le club UNESCO a annoncé une nouvelle édition de la course caritative ainsi que du don de cheveux au profit des victimes de cancers. Il est aussi à l'origine de nouvelles initiatives telles qu'une vente de viennoiseries et de spécialités orientales au profit des victimes du séisme au Maroc ainsi qu'une collecte alimentaire pour soutenir une épicerie solidaire. Ses commissions envisagent aussi des actions intergénérationnelles et écologiques

... et athlétique Dans le domaine des sports, on dénombre huit sections, qui ont toutes participé à des compétitions et rencontres. Après trois ans de partenariat entre le Liffré-Cormier Triathlon et le lycée, le titre de champion de France UNSS, l’année passée, a permis à une section sportive à part entière de voir le jour. La quinzaine de sportifs inscrite bénéficie désormais d’un emploi du temps aménagé afin de pratiquer de manière optimale et régulière la natation, le vélo et la course à pied.

Un esprit innovant...

Un club manga est accessible les mardis et jeudis midi au CDI et se retrouve pour échanger autour du monde des animés. Des projets sont d'ailleurs déjà en cours : "On prépare l'édition n° 2 de Simone's Bizarre Adventure qui avait eu lieu l'année dernière au CDI, toutes les idées créatives sont les bienvenues pour imaginer des événements qui feront parler du manga !" explique Lénaïg Lavgrève, présidente. Le club écriture projette, lui, de se déplacer au festival Sirennes à Rennes en avril prochain, pour rencontrer des auteurs et participer à des tables rondes.

... mais aussi stratégique !

En ce qui concerne les échecs, "Le club manque de filles ! N'hésitez pas à nous rejoindre le midi en G013 !" confie Sarah Mamouni, élève de T1, échéquiste depuis sa rentrée au lycée.

Pour toute information complémentaire, la liste exhaustive des clubs et les personnes à contacter est disponible sur le site du lycée.

Sidonie Rigollé

Une rentrée avec les ministres

Cette année, la rentrée a été marquée par un événement inattendu : une visite ministérielle.

Lundi 4 septembre, les secondes faisaient leur rentrée au lycée Simone Veil. Mais cette rentrée fut loin d'être banale : elle s'est faite en présence de trois ministres, et non des moindres ! Gabriel Attal (ministre de l'éducation), Fadila Khattabi (ministre déléguée chargée des personnes handicapées) et Élisabeth Borne (première ministre) avaient, en effet, fait le déplacement pour aller à la rencontre des lycéens. Accompagnés d'une sécurité importante et de nombreux journalistes, ils ont été accueillis pour une déambulation dans le lycée. Ensuite, ils ont déjeuné au self en compagnie d'élèves.

Une visite centrée sur trois thématiques essentielles

Leur cheminement passaient par trois lieux emblématiques, chacun présentant un objectif de l'éducation. Première étape consacrée à l'EAC (éducation artistique et culturelle) devant la fresque murale au carrefour des bâtiments G et F. C'est ensuite dans la cour que l'EDD (éducation au développement durable) et l'engagement des élèves dans divers projets fut présenté. Enfin, le sujet de l'orientation fut abordé au CDI. Ces trois "stations" ponctuaient la visite des ministres, qui ont pu entendre la parole d'élèves et d'anciens élèves qui leur présentaient les divers projets menés au sein du lycée sur ces trois thématiques. Le mot d'ordre : l'investissement des lycéens, et la répercussion de cet investissement sur leur projet d'orientation. Des classes de secondes étaient également présentes pour écouter les présentations. Les ministres se sont ensuite rendus au self pour déjeuner à la même table que des élèves, avant de repartir pour Paris.

Pierre Faure-Boucard

Reportage de notre envoyée spéciale Eva Duval

Une rentrée de ministre !

La visite ministérielle au lycée Simone Veil, du lundi 04 septembre 2023, en quelques images.

Texte

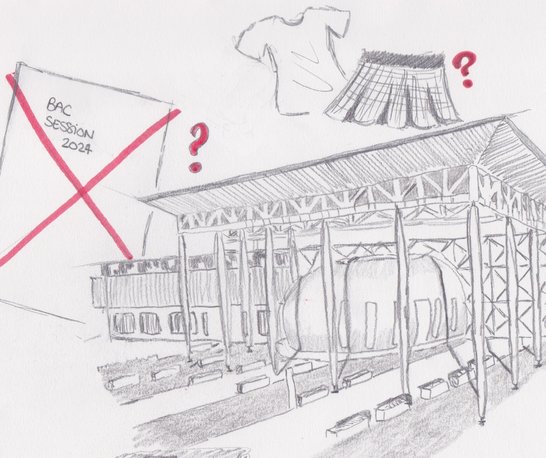

Épreuves de spécialités, Grand oral et stages : le grand ménage de la rentrée !

Des épreuves en juin, un Grand oral transformé, des stages pour tous les élèves de Seconde : Gabriel Attal, ministre de l'Education Nationale rebat les cartes.

Des épreuves de spécialités décalées en Mars

Le 28 septembre dernier, Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, a annoncé le report des épreuves terminales de spécialités du baccalauréat au mois de juin. Depuis 2020, suite à la réforme ParcourSup, l'épidémie du COVID-19 avait empêché leur bon déroulement : en 2020, seul le contrôle continu comptait, et en 2021, pour la même raison, elles avaient été décalées en mai. C’est seulement l’année dernière, en 2022, que les épreuves se sont tenues dans les dispositions voulues.

Mais plusieurs facteurs sont venus bouleverser l’ordre établi. "On observait un trop grand taux d’absentéisme dans certains lycées au troisième trimestre". Ici, à Simone Veil, c’était, selon les dires des professeurs "le manque de motivation des élèves" qui se faisait surtout ressentir. Le gouvernement a donc "fait le choix de déplacer l'examen en fin d’année scolaire". Elles auront ainsi lieu du mercredi 19 au vendredi 21 juin. L’épreuve de philosophie, elle, se déroulera la veille, soit le 18 juin. Ce report dans le calendrier a également pour objectif de "redonner à ce rite de passage qu'est le baccalauréat, toute sa valeur".

Un grand oral remanié qui fait débat

Qu’advient-il du grand oral ? L’organisation en est remaniée. Dorénavant, l'exposé durera dix minutes et non plus cinq. Il sera suivi d’un temps équivalent, consacré à un échange avec le jury, portant sur le sujet présenté. La partie "orientation" où l’élève présentait ses projets universitaires et professionnels est supprimée. Elle a été jugée inutile ou trop « récitée ». Cette modification aurait aussi été guidée par une volonté d'éviter les discriminations en faveur des formations de prestige et au détriment des autres, plus banales. Cependant, les professeurs restent perplexes face à cette décision. Considérée comme « plus humaine », cette partie de l'épreuve permettait à l'élève de parler de lui et de ses choix.

Une autre question se pose pour ceux-ci : quand trouveront-ils le temps d'y préparer leurs élèves ? L’ancienne organisation leur donnait l’occasion de s’y consacrer pleinement dès le mois de mars. Désormais, cela semble impossible puisque les contenus à traiter n'ont bénéficié d'aucun allègement en ce sens.

Le stage de seconde : un scoop !

Les élèves de seconde sont également touchés par cette réforme. Lors de la venue de la première ministre et du ministre de l’Éducation Nationale dans notre lycée, nous avons bénéficié d'un vrai « scoop ». Gabriel Attal avait lancé l’idée d’un stage en entreprise obligatoire. Le 28 septembre dernier, il a officiellement confirmé la tenue de ce stage, parallèlement aux épreuves du baccalauréat.

Deux semaines à la découverte des métiers

Du 17 au 28 Juin, ce stage aura pour but « d’approfondir la découverte des métiers, de mieux préparer et affermir les choix d’orientation ». Il souhaite "élever la France au niveau des pays comme les Pays-Bas ou encore la Suède, qui, eux, proposent déjà plus de six semaines d’immersion entrepreneuriale".

Un conseil : choisir son stage dans une entreprise ou une association en lien avec un futur projet professionnel.

Même si le ministre assure « une mobilisation nationale pour trouver des terrains de stage », les entreprises seront-elles prêtes à accueillir autant d’élèves sur une même période ? Toutefois, une alternative à ce stage est proposée. Les élèves pourront choisir d’effectuer « un séjour de cohésion du Service national universel, dont la durée est identique, ou la mission d'intérêt général du SNU lorsqu'ils ont déjà effectué le séjour de cohésion auparavant. ». Sa finalité : développer l’engagement, l’entraide et la cohésion des jeunes.

Sarah Colliou

Réformes au lycée : font-elles l'unanimité ?

La rentrée scolaire 2023 a fait l'objet de plusieurs changements : un stage en milieu professionnel en seconde désormais obligatoire et un nouveau calendrier des épreuves de spécialités. Nous avons demandé l'avis aux principaux intéressés.

Depuis la réforme de 2020 qui a fait disparaître les filières S, L et ES et naître les enseignements de spécialité, les épreuves du baccalauréat de ces dites spécialités devaient se dérouler au mois de mars afin d'alléger le mois de juin, déjà régi par l'épreuve de philosophie et le grand oral. Cette année, 3 ans seulement après la réforme, de nouveaux changements voient le jour et les quatre épreuves se dérouleront en fin d'année, juste avant les grandes vacances. Voici ce que les élèves et enseignants pensent de ce nouveau calendrier.

Des épreuves de spécialités décaléees ...

Maël, terminale : "la réforme me satisfait"

"C'est pour moi une bonne chose que le bac ne soit plus au mois de mars. Ca fait plus de sens d'avoir des épreuves en fin d'année plutôt qu'au milieu comme précédemment. Même si la meilleure solution aurait été, pour moi, de déplacer les épreuves au mois de mai pour avoir un mois de juin moins chargé et plus de temps pour préparer le grand oral, je suis satisfait de la réforme."

Clémence, élève de terminale, a un avis plus nuancé.

"Bien que la réforme ait augmenté le nombre de chapitres à étudier pour le bac, rendant les programmes compliqués à terminer, nous avons au moins du temps en mars pour nous consacrer uniquement à Parcoursup, contrairement à l'année dernière où il fallait réviser les examens en même temps. Par contre, le temps pour préparer le grand oral a été réduit, ce qui va peut-être être contraignant."

En revanche pour Clara, en classe de terminale, la réforme a été mal pensée.

"L'idée de la réforme était pour moi bonne : repousser les épreuves pour avoir plus de temps pour terminer le programme. Cependant, puisque le nombre de chapitres à étudier, notamment en SES, a été augmenté, les avantages annoncés sont réduits à néant et le mois de juin devient, à mon sens, trop chargé."

Amaury, ancien élève : "je suis partagé." Il explique :

"L'année dernière il y avait moins à apprendre pour le bac de spécialité et il était plus simple de réviser, d'appréhender l'épreuve et de s'organiser. Il en allait de même pour le grand oral. Pour autant, il y avait plusieurs mois d'une densité incroyable, ce qui, pour beaucoup d'entre nous, a été difficilement gérable. Cette année, il n'y a plus ce rush de deux mois, mais je ne saurais pas dire s'il est plus dur d'avoir tout d'un coup en fin d'année, parce qu'en même temps il y a plus de temps pour se préparer. Le nombre de chapitres à étudier me semble cependant trop important."

Mme Klegou, professeure de mathématiques, approuve ce remaniement de calendrier.

"Le déplacement des épreuves en juin est une bonne chose : ainsi, les élèves sont mobilisés sur tout le programme de leurs spécialités. Le seul bémol est le temps qui viendrait à manquer, notamment en mathématiques, pour traiter chaque chapitre tout en gardant du temps pour préparer le grand oral."

Mme Belloncle, professeure de SVT : "Je suis très contente du report des épreuves en juin."

"L'année dernière était assez particulière, elle avait imposé un rythme très, voire trop soutenu jusqu'en mars puis un relâchement - à juste titre - des élèves une fois les examens passés. Cette année, le calendrier nous laisse 3 mois de plus pour finir le programme sans trop se presser."

Et un stage obligatoire pour tous les secondes

Du 17 au 28 juin, tous les élèves de seconde, quelle que soit leur filière, devront réaliser un stage en milieu professionnel. Si l'exercice du stage en entreprise n'est pas nouveau - rappelons le stage de 3e obligatoire depuis 2005 - c'est la première année que les élèves seront obligés de s'y plier une seconde fois, pour une durée de deux semaines qui plus est. Ce stage, comme l'annonce Gabriel Attal, les aidera « à approfondir leur découverte des métiers, à mieux préparer et affermir leurs choix d’orientation ». Mais cette nouvelle mesure ne fait pas forcément l'unanimité.

Mathis, seconde, est favorable à un stage en fin d'année.

"Je trouve que ce stage est pratique car il peut nous faire découvrir un autre domaine que celui découvert grâce au stage de 3ème et nous en apprendre davantage sur le monde de l'entreprise"

Evan, seconde : "C'est une bonne idée".

"Pour moi ce stage en seconde est une bonne idée parce qu'il peut nous aider dans nos choix de spécialités et dans notre future orientation professionnelle"

Pour Loiez, en seconde, ce stage obligatoire est inutile.

"Honnêtement je ne pense pas que ce stage soit nécessaire puisqu'on en a déjà fait un en 3ème, et j'aurais préféré être en vacances à la place"

Quant à Louise, élève en seconde, la nouvelle est grande.

"J'avoue découvrir l'existence de cette réforme, je n'en avais jamais entendu parler"

M. Brault, directeur de la SIA, se fait un plaisir d'accueillir des stagiaires.

"Accueillir des stagiaires est toujours un plaisir, ça ne demande pas d'organisation particulière et nous sommes ravis de partager notre métier, à condition que les élèves soient motivés et intéressés. Petit bémol quant au fait que les stages se déroulent fin juin : cela peut être contraignant pour certaines entreprises, car c'est le moment où un certain nombre d'employés commence à partir en vacances."

Anaïs Legeard

What about the USA ?

35 élèves de Terminale Euro-Histoire-Géo ont découvert un tout autre rythme scolaire aux Etats-Unis, fin octobre.

Les lycéens liffréens ont été chaleureusement accueillis par leurs homologues états-uniens et les professeurs de West Seneca East High School.

What about clasroom time ?

La durée moyenne d'un cours est de 40 minutes, toutefois, les cours sont fréquemment regroupés par deux, soit en séquences de 80 minutes. Une organisation qui a pu surprendre les jeunes Français habitués à leurs habituelles heures de cours.

Lunch time !

Plus étonnant : vingt minutes seulement attribuées au déjeuner. Une efficacité qui est indéniable pour une reprise rapide des cours.

Busy afternoons

Au quotidien, les lycéens américains terminent leur journée à 13h42 (précises !). Cela laisse l'après-midi pour pratiquer activités sportives, culturelles ou profiter de ce temps libre. Le lycée dispose de nombreux équipements (salles de sport intérieures, terrains de tennis ou de football américain, piscine, salles de musique) offrant ainsi de nombreuses opportunités aux élèves. L'après-midi permet aussi à certains de travailler pour anticiper le coût de leurs études universitaires, très onéreuses. Nombreux parmi eux sont livreurs, serveurs ou préparateurs de commandes.

Vacation or Holidays ?

Aux Etats-Unis, élèves et professeurs ne bénéficient de vacances qu'en été, nommées "holidays". En période scolaire, il y a parfois des jours de repos appelés "day off" or "vacation".

Eva Duval

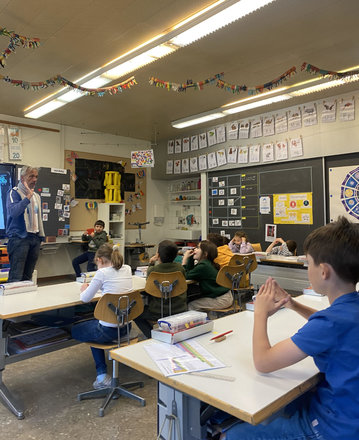

Outre-Rhin, un système différent

En Allemagne, les élèves entrent plus tard dans la sphère scolaire et ne vont à l'école que le matin.

Selon les rapports PISA de l’OCDE, le niveau scolaire des jeunes Allemands a augmenté ces quinze dernières années : c'est le fruit de profondes réformes régionales.

Une rentrée moins précoce

Au cours des portes ouvertes d'une école primaire, Simone Ecksteins, enseignante en CP, explique que la maternelle n’existe pas. Les élèves font leur première rentrée vers six ans, quand ils sont jugés suffisamment mûrs. Il existe tout de même des jardins d’enfants, mais aucun enseignement scolaire n’y est dispensé : « l’accent est mis sur la socialisation de l’enfant ».

Des matières pratiques

Dès l'entrée à l'école, diverses activités en petits groupes sont proposées pour inviter chacun à découvrir ses talents. Pas étonnant donc de voir des élèves coudre puis calculer, l’idée étant de ne pas hiérarchiser les savoirs. A environ dix ans, les élèves sont orientés en fonction de leurs résultats entre une voie professionnelle, avec des stages, et une voie plus théorique qui prépare à l'Abitur.

Les notes, échelonnées de 1 à 6, dépendent des compétences, évaluées deux fois par semestre seulement. Chaque discipline est indépendante, sans calcul de moyenne générale. Une note orale est également attribuée par matière.

Un modèle en mutation

Comme l’explique Angela Schwager, professeure à Weinsberg, "le système, historiquement construit autour du modèle de la femme au foyer, fait aujourd’hui débat en matière d’égalité homme femme". Les écoles tendent donc à mettre en place des cours ou activités l’après-midi, permettant à tous de travailler.

Sidonie Rigollé

À travers les yeux d’un professeur Suisse

À Zurich, au pays de la démocratie participative, la plupart des élèves suivent une voie professionnelle.

Mais est-ce la même chose dans toute la Suisse ?

Le professeur Jean-Claude Richardet nous répond.« Le système scolaire suisse n'est pas centralisé comme en France, mais encore très fédéraliste. De nombreuses étapes, telles que le début de l'école, le passage dans une nouvelle classe et le passage au niveau supérieur, varient dans de nombreux cantons. »

Et pour le bac, est-ce pareil qu'en France ?

« Non, en Suisse, le baccalauréat n'est prisé que par les enfants qui souhaitent poursuivre leurs études après l'école, soit environ 20 %. Plus de 60 % des enfants ne continuent pas l'école et choisissent une voie professionnelle. »

Êtes-vous satisfait de ce système éducatif ?

« Même si tout ne convient pas toujours à tous les enfants, tant qu'une école peut s'adapter aux besoins des enfants on ne peut probablement pas en demander davantage. La Suisse étant fédérale, celle-ci s'adapte aux personnes et à leur environnement, ce qui est une chance. Mais dans les écoles éloignées de seulement 10 km, les enfants ne seront pas confrontés aux mêmes exigences en terme de performance scolaire. Ce qui n'est pas équitable. [...] Ainsi, il est difficile de qualifier de meilleur un système éducatif en particulier. En revanche, si l'on permet aux gens de continuer à apprendre tout au long de leur vie et de se reconvertir, on crée une meilleure égalité des chances pour tous les individus. »

Thaïssa Nobrega

Plus de science et moins d'opinion ! L'avis d'un expert sur les politiques éducatives...

Le directeur de recherche au CNRS, spécialiste des sciences cognitives, Franck Ramus, nous a accordé un entretien au sujet de la pertinence du système éducatif français quant au développement cognitif de l'ensemble des élèves.

Pouvez-vous vous présenter ainsi que vos travaux et vos recherches ?

Je suis chercheur au CNRS. Je travaille dans un laboratoire de sciences cognitives de l’Ecole Normale Supérieure de Paris. Mes recherches portent sur le développement cognitif de l'enfant, ses troubles (dyslexie développementale, trouble spécifique du langage, autisme), ses apprentissages scolaires, ses bases cognitives et cérébrales, et ses déterminants génétiques et environnementaux.

Quel est votre rapport à l'éducation nationale et quel constat en dressez-vous ?

Je suis membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale, censé conseiller le ministère sur les politiques éducatives. Je n’ai pas tous les éléments ni la compétence pour dresser un diagnostic complet. Sur les sujets que je connais bien (notamment la psychologie du développement et des apprentissages), il me semble que les enseignants gagneraient à bénéficier d'une formation plus systématique et plus complète. J’ai d’ailleurs, pour cela, conçu un MOOC « la psychologie pour les enseignants ».Je trouve aussi que les politiques éducatives gagneraient à être mieux informées par les études scientifiques internationales sur le sujet.

Le modèle éducatif français est-il adapté aux besoins des élèves atteints de troubles cognitifs ?

L’obligation d’inclusion scolaire induite par la loi de 2005 sur le handicap a engendré un défi important pour l’école, qu’elle peine encore à relever malgré des progrès importants. Il est toujours difficile pour un enseignant de s’adapter aux particularités de chacun des 30 élèves de sa classe. C’est particulièrement le cas pour les élèves qui ont des troubles (par exemple dyslexie, autisme). Là aussi une meilleure formation à ces troubles et aux pédagogies différenciées qui leur sont adaptées serait utile.

Certains attribuent les difficultés des élèves français à la présence des écrans, partagez vous ce constat ?

Globalement les études scientifiques montrent que les écrans n’ont pas les effets toxiques sur l’enfant que dénoncent certains. Les écrans ne sont que des supports, comme les livres. Tout dépend des contenus et des usages particuliers que l'on en fait, certains peuvent être excellents et d’autres beaucoup moins.

Concernant la concentration, le problème n’est pas tant les écrans que la distraction provoquée par les notifications et les multiples tentations engendrées par les smartphones. Les élèves doivent apprendre à maîtriser leurs appareils et leurs usages pour préserver leur attention. Par exemple désactiver systématiquement les notifications, éteindre le téléphone et le mettre hors de portée lorsqu’ils veulent se concentrer sur une tâche (par exemple pour faire ses devoirs ou lire).

Le système éducatif français est-il propice au bien être psychologique des élèves ?

Il est vrai que les journées scolaires françaises sont plus longues que dans beaucoup de pays. Il vaudrait sans doute mieux les raccourcir, mais il faudrait, pour cela, sans doute compenser en allongeant la semaine (à 5 jours ou 5 jours et demi dans les communes où ce n’est plus le cas), et/ou en réduisant les vacances scolaires.

Par ailleurs les adolescents ont un rythme circadien décalé qui les incite à se coucher tard et les rend moins performants tôt le matin. Des études ont suggéré que retarder d’une heure le début des cours au collège ou au lycée pouvait améliorer un peu les résultats scolaires.

Vous avez émis des réserves sur la réforme Blanquer. Au regard des évolutions introduites par Gabriel Attal, renouvelez-vous vos critiques ?

Aucune solution n’est jamais idéale, et tout changement est coûteux. La réforme du lycée avait ses justifications, mais elle a eu un certain nombre d’effets pervers reconnus par tout le monde, que le nouveau ministre s’efforce d’atténuer par divers aménagements, sans pour autant revenir à l’organisation antérieure. Le système scolaire a besoin de stabilité car les changements incessants épuisent tout le monde. Les enseignants et les familles ont fait beaucoup d’efforts pour s’adapter à la réforme, on peut juger que tout remettre à zéro par une contre-réforme serait contreproductif.

Quelles solutions souhaitez-vous voir émerger ?

Vaste question à laquelle je ne peux pas entièrement répondre. Mon souhait est que les politiques éducatives soient beaucoup plus guidées par les résultats des études scientifiques et par des données factuelles que par les opinions des ministres et des gens qui les conseillent. Parce que la recherche scientifique produit une compréhension et une connaissance cumulatives de plus en plus stables, alors que les opinions individuelles changent à chaque nomination et produisent des coups de balancier dans un sens puis dans l’autre, qui déstabilisent tout le système et engendrent de la défiance chez tous les acteurs.

Pour conclure...

Le modèle éducatif français semble peu adapté au développement cognitif des élèves du fait de ses ses journées à rallonge, de son inclusion encore fragile des élèves atteints de troubles cognitifs et des nombreuses réformes qui déstabilisent un système qui peine à faire ses preuves. La solution : délaisser les opinions au profit des recommandations scientifiques pour orienter les choix. Il convient peut-être de puiser des solutions dans les différents modèles éducatifs voisins pour construire un système plus juste.

Marius Lemousse-Grosset

« On savait qu'on allait avoir du travail supplémentaire à faire »

Cécile Mazurais, agent d'entretien au lycée, nous plonge dans les coulisses de la venue ministérielle.

Quand avez-vous appris la venue des ministres dans l'établissement ?

Les ministres sont arrivés le lundi, nous avons été mis au courant de leur venue le jeudi précédent donc 3 jours avant.

Avez-vous eu un sentiment particulier à cette annonce ?

De la surprise d'abord, de l'étonnement. Et après, pas tant de stress que ça, mais on savait qu'on allait avoir du travail supplémentaire à accomplir pour accueillir les ministres.

Vous avez donc dû faire votre travail de façon plus méticuleuse que d'habitude ?

Oui. Par exemple, on a été embêté avec les pigeons à l'entrée de l'établissement, qui font leurs excréments un peu partout. Donc on a été contraint de passer le karcher, de nettoyer les vitres...

Et comment s'est passé le jour J ?

On démarre généralement vers 6h du matin. A notre arrivée, toutes les forces de police étaient déjà là. C'était très surprenant, forcément, on n'est pas habitué à ça. Il y avait les maîtres chiens, pour le déminage, et beaucoup de policiers en civil. Pendant la visite des ministres, j'avais pris mon poste en restauration. J'ai pu ainsi voir Mme.Borne, qui nous a serré la main. C'est sûr que c'est assez exceptionnel de recevoir trois ministres, c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa carrière.

Cécile Mazurais et les autres agents d'entretien de Simone Veil ont été très actifs pour préparer l'accueil des ministres. Un travail de l'ombre qu'il ne faut pas oublier.

Pierre Faure-Boucard

Making-off de la visite ministérielle

La venue des ministres a ajouté son lot de rebondissements à la rentrée du lycée Simone Veil : tous les acteurs de l'établissement ont uni leurs forces pour accueillir ses visiteurs de la manière la plus exemplaire qui soit.

Notre proviseur, Eric Doucet, ainsi que la proviseure adjointe, Nolwenn Creïsméas, se sont prêtés au jeu de l'interview pour nous dévoiler les coulisses de cette grande journée.

A six jours de la rentrée des premiers élèves, le téléphone du proviseur sonne. La nouvelle tombe : une visite officielle se prépare. Sans savoir précisément qui allait se joindre à la foule des élèves de seconde, le lundi 2 septembre, les différents acteurs de lycées ont engagé une course contre la montre pour préparer cette visite, pour le moins... inattendue ! Le recteur d'académie, Emmanuel Ethis, a choisi notre lycée car il correspondait à un certain nombre d'actions qu'il souhaitait présenter aux ministres. Une déambulation doit donc avoir lieu pour répondre à la question : comment les élèves de seconde vont-ils construire leur orientation dans cet établissement ?

"C'est un travail de l'ombre mais un travail fondamental" déclare Eric Doucet.

Fort de la liberté donnée, le lycée a choisi de mettre l'accent sur trois éléments en lien avec le projet de l'académie : l'Éducation Artistique et Culturelle (EAC), l'Éducation au Développement Durable (EDD) et la question de l'orientation. Notre établissement a démontré que l'EAC et l'EDD ont des incidences sur les choix des élèves.

Une visite sous haute surveillance

Le lendemain de l'appel, une visite du lycée a été organisée par les différents cabinets des représentants des Ministres (E. Borne, F. Khattabi et G. Attal). Étaient là aussi le chef du cabinet du recteur, le directeur académique et le service de sécurité de la Première Ministre. Le week-end précédant la visite ministérielle, les groupes de protection de la Première ministre ont vérifié toutes les pièces du parcours, des toits aux sous-sols ! Le jour même de la visite, des policiers en civil gardaient l'accès à certaines pièces du parcours dès 5 h 30 !

"Ce qui l'emporte par dessus tout, c'est le sentiment de fierté par rapport à tout ce qui a été mené dans l'établissement, aux équipes et aux élèves" explique Mme Creïsméas.

Eric Doucet et Nolwenn Creïsméas se disent ravis de cette expérience riche en émotions. Cette rencontre est une reconnaissance du travail réalisé dans le lycée depuis son ouverture, il y a trois ans. Ainsi, pression et stress liés aux différents enjeux à toutes les échelles se sont mêlés à bonheur et fierté.

"Le rôle des anciens est d'introduire les nouveaux au monde"

Cette citation d'Hannah Arendt résume, pour notre proviseur, l'intérêt de cette expérience. Il prévoit même de proposer, aux prochaines rentrées, une déambulation comme celle-ci aux futurs élèves.

Eva Duval

Interview menée

avec Pierre Faure-Boucard

Deux élèves de seconde confient leurs impressions sur la rentrée

Une rentrée extraordinaire pour les élèves de 2nde qui ont pu croiser le 04 septembre trois ministres dans les couloirs de leur nouveau lycée.

Lou et Julia ont été interrogées sur la venue des ministres ...

Lou Hirschelmann-Charrier confie que "cette visite est importante car cela montre leur considération pour notre lycée" tout en regrettant de les les avoir peu vu. En revanche, Julia Boivin a pu voir les ministres de près puisque sa classe a été photographiée avec leux pendant la présentation de l'Education Artistique et Culturelle. Elle pense, comme Lou, que la visite permet de montrer l'intérêt du gouvernement. Un bémol toutefois sur l'organisation qui "n'était pas assez naturelle car les élèves étaient placés en fonction du déroulement de la visite"

et sur le stage en entreprise

Lou ne trouve pas l'obligation du stage intéressante et "pense que cette réforme est embêtante et restreignante". A contrario, Julia pense quelle n’est pas dérangeante car "elle permet de découvrir une potentielle voie professionnelle et ainsi de préciser son projet professionnel".

Malo Brault

Des « petits nouveaux » accueillis à bras ouverts

Parmi les nouveaux cette année au lycée : un professeur de philosophie, une assistante de professeur et un étudiant japonais en échange. Ils nous parlent de leur rentrée.

Yoshito Nakao, étudiant japonais en échange au lycée en classe de première, Inès Abdelghaffar, nouvelle assistante d’Aurélien Bonavero, professeur de S.E.S., et Nestor Mpassi, professeur de philosophie au lycée, ont tous les trois fait leur première rentrée au lycée Simone Veil, en septembre dernier. Voici leurs impressions :

Une belle hospitalité

Comme à chaque rentrée, un accueil est toujours de mise. Pour ce qui les concerne, Nestor Mpassi et d’Inès Abdelghaffar disent avoir été accueillis individuellement par le chef d’établissement Eric-Alain Doucet. Nestor a qualifié cet accueil au sein du lycée de« parfait ». D'ailleurs, très enthousiaste, il résume en souriant : « Je peux dire que je me sens ici chez moi, maintenant ! ». Quant à Inès, elle confirme : « tout le personnel jusqu’ici a été très accueillant ».

Une intégration pas toujours évidente

Pour Yoshito Nakao c'était un peu différent :" le premier jour, j'avais peur ! Puis, j'ai commencé à parler un peu français et petit à petit, j'ai pu échanger avec les élèves et enfin à me faire des amis. Alors, cela s'est bien passé !". De son intégration, Yoshito déclare : « Le plus difficile, cela a été de me faire des amis. Car au début, lorsque tu ne connais personne, tu ne peux pas compter sur un copain pour te présenter aux autres élèves et élargir ton cercle de connaissances". Yoshito parle aussi des difficultés qu'il a rencontrées en classe, car tout est très différent du Japon, à commencer par l'écriture : "J'avais beaucoup de mal à comprendre ce que les professeurs écrivaient en français au tableau. Cela a été très difficile pour moi car ils écrivent en lettres cursives alors que moi, je n'ai appris que les lettres script. Heureusement, ils ont fait des efforts et je me suis amélioré ! »

Belles surprises et étrangeté

Parmi les quelques surprises attendant nos trois nouveaux arrivants, la beauté des lieux. Inès s'extasie devant le lycée« tout est très beau. Tout est neuf, bien pensé, bien agencé, très spacieux, lumineux ». Elle ajoute dit : « vous avez de la chance d'avoir ce piano dans le grand hall ! ». D'autant qu'il y a toujours quelqu'un pour y jouer. Yoshito, quant à lui, ne s’est pas arrêté aux locaux en nous fait part de sa surprise de « voir les élèves fumer avec les professeurs à l’entrée du lycée ». Impensable au Japon !

Différences et comparaisons

Nestor a auparavant enseigné à Lorient ainsi qu’à Redon. Il établit quelques comparaison : « Déjà il faut souligner la qualité des infrastructures : cela fait une différence considérable. Depuis que j'ai commencé à enseigner ici, j'ai réussi à m'organiser afin d'avoir du temps pour moi et ma famille, lorsque je rentre à la maison. Ici nous avons des salles de travail où l'on peut travailler convenablement. Ainsi, la charge de travail que je devais effectuer à la maison avant, se fait désormais au lycée. Par exemple, après cette interview, je suis en permanence : je vais donc pouvoir continuer la correction de mes copies, ce qui est un véritable honneur ! Dans les autres lycées, on n'avait pas de salles individuelles ! Or, dans les salles collectives, il y a du bruit. On ne peut pas faire un travail qui nécessite une forte concentration comme la correction de dissertations. Dans ce lycée, oui c'est vraiment un point fort. Et puis il y l'équipe dirigeante. Elle est vraiment plus proche des collaborateurs que dans les autres lycées où j'ai enseigné. On n'est pas dans un rapport totalement vertical : la porte de M. Doucet est toujours ouverte. Je ne dis pas qu'ailleurs c'était mauvais mais il y a vraiment un plus ici. »

Assistante, un métier étonnant pour Inès.

Inès est arrivée au lycée peu après la rentrée pour remplacer Alejandra Cardona, devenue professeure. Inès explique : « Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. Je découvre totalement ce métier d'assistante. Pour moi tout est spécifique et tout est étonnant, car je suis en classe sans être ni élève, ni professeur. Je suis spectatrice du cours et assistante du professeur. C'est un peu étrange au début ! »

Des débuts difficiles pour Yoshito

Si Yoshito a rencontré quelques difficultés lors de ses premiers jours de classe , elles n'ont pas duré très longtemps.Yoshito a fait de rapides progrès dans l’apprentissage du français depuis la rentrée : « Je suis content car maintenant, je peux comprendre les professeurs. Avant je ne comprenais que 10 % mais désormais, je parviens à saisir 60 voire 70 % de ce dont ils parlent ». Alors, Yoshito : lycée français ou japonais ? « Les deux sont bien mais ils ont leurs différences. Je préfère tout de même le système scolaire japonais étant donné que j'y ai grandi et que j'y suis habitué, mais j'aime tout de même beaucoup celui de la France. C'est plus "cool" : par exemple, je peux prendre une pause sur une permanence ou même finir en avance par exemple, ce qui est impossible dans mon lycée de Tokyo."Des nouveaux contents d'être là

Heureuse d'être interviewée, Inès souhaite ajouter « Je trouve chouette ce que vous faites avec le journal. » Quant à Nestor, il ajoute : « Je n'ai pas connaissance d'avoir vu des journaux lycéens, dans les précédents lycées où j'ai enseigné. C'est une initiative très louable. Il faut aussi reconnaître que le lycée Simone Veil est un lycée dynamique en terme de projets. Cela montre que c'est un lycée qui vit, un lycée qui promet, et cela se démontre quand on voit les résultats du bac de l'an dernier qui font partie des meilleurs résultats de l'académie, ... peut-être même du pays ! ».

Jocelyn Ruelen

À la recherche de l'école parfaite : les élèves révèlent leur vision du lycée idéal

Entre anciennes et nouvelles réformes éducatives, idées novatrices ou au contraire traditionnelles… Qu’en pensent les lycéens ? Au Lycée Simone Veil, trois élèves de terminales s’expriment sur leur conception idéale du lycée.

“ Depuis la rentrée 2019, les enseignements de spécialités ont été ajoutés au cursus scolaire de première et de Terminale. Qu'en pensez-vous ?

- Léa : Oui,l es classes de spécialité, c'est bien pour changer d'environnement si on n'est pas très à l'aise avec sa classe, en revanche on est moins proche de la classe de tronc commun. Il y a des gens que je ne vois pas beaucoup, puisqu'on ne fait pas les mêmes spés.

- Angélina : Personnellement, j'aime beaucoup le contenu des cours de spécialités ; ayant pris HGGSP et Maths je ne regrette pas du tout mon choix. Être dans une classe diffférente permet d'être avec des élèves motivés à faire la même chose que moi. Mais c'est vrai qu'on se sent moins proche des autres élèves vu qu'on ne les voit pas beaucoup dans la semaine.

" Pensez-vous que le système français devrait s’inspirer des pays étrangers ? “

- Angélina : Pour moi, l'organisation hebdomadaire et les programmes sont très riches mais peut-être trop chargés pour les élèves. On pourrait s'inspirer des systèmes allemands ou américains, ce qui nous permettrait d'avoir, certes, moins de vacances mais plus de temps pour les activités extra-scolaires.

- Oréline : Les journées de cours sont très longues et, être en cours de 8h30 à 18h ça fait un peu beaucoup. J'ai eu l'occasion, avec la section européenne, de partir aux États-unis et j'ai pu voir les différences entre le système scolaire américain et le nôtre. Là-bas, les élèves avaient le temps d'avoir d'autres centres d'intérêts que les cours.

“ Que pensez-vous des épreuves telles qu'elles sont organisées : 40 % du controle continu et 60 % d'épreuves ? ”

- Lili : j'aime bien le bac tel qu'il est maintenant. Je trouve que c'est un bon compromis entre le contrôle continu et les épreuves orales et écrites.

- Angélina : La répartition actuelle me parait plutôt bonne, même si je préférerais que le contrôle continu compte davantage que les épreuves finales... Je pense que ça réduirait le stress.

- Léa : selon moi, l'idéal serait qu'il existe un bac en contrôle continu, parce que ça réduirait le stress mais aussi la charge de travail qui serait répartie sur toute l'année.

“ La question de l’uniforme scolaire fait débat depuis l'an dernier ? Quel est votre avis à ce sujet ?"

- Lili : Selon moi, c'est une atteinte à nos libertés fondamentales. Je suis contre. Avec l'uniforme, on ne peut pas s'habiller comme on le souhaite, et de mon point de vue, la personnalité des élèves s'exprime notamment à travers le style vestimentaire.

- Léa : Je n'ai pas trop d'avis sur le sujet ; je sais que ça fait débat actuellement. Mais personnellement, je pense que, d'un côté, ça mettrait, en apparence, tout le monde sur un pied d'égalité mais, de l'autre, que nous serions moins libres de porter ce qui nous plait.

“ Les classes aux lycées sont en moyenne constituées d’environ 35 élèves, trouvez-vous cela trop chargé ?

- Léa : 35 élèves par classe c'est beaucoup trop... C'est pas du tout un bon environnement pour travailler. On peut se sentir moins à l'aise en cours, notamment à l'oral car il est plus difficile de s'exprimer devant une plus grande audience. Par ailleurs, plus on est nombreux moins on a statistiquement de chance de participer

- Angélina : Je suis d'accord avec Léa, ce n'est pas l'idéal si tu veux progresser... Je pense qu'avec des classes plus petites on apprendrait mieux. Les élèves se sentiraient plus en confiance et les profs auraient plus de temps à consacrer à chaque élève."

Agathe Fontaine