Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Démocratie : vers un éloge funèbre ou un sursaut citoyen ?

La démocratie est entre nos mains

Depuis ses fondements, la démocratie repose sur des principes essentiels : le vote des citoyens et citoyennes, la garantie des libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté d'expression et la notion d'Etat de droit. Pourtant, aujourd'hui, ces piliers semblent fragilisés. La démocratie vacille un peu partout dans le monde. Et cela nous inquiète, nous lycéens.

Dans ce numéro, nous avons interrogé des élus locaux sur les défis auxquels ils font face. Ils nous ont expliqué qu'une sorte de méfiance à leur encontre gagnait du terrain, qu'un fossé se creusait entre les citoyens et eux. En conséquence, nous, comme eux, avons le sentiment que les institutions doivent se réinventer pour regagner la confiance du peuple.

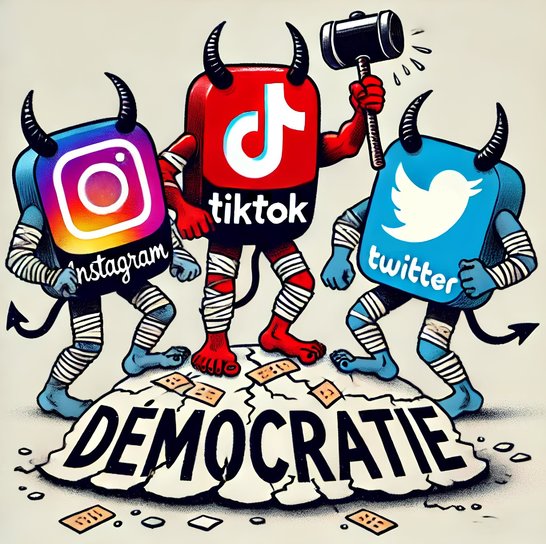

L'essor des réseaux sociaux et du numérique a également transformé le débat public. Outils de mobilisation et de débat, ils sont aussi devenus des arènes de désinformation et de polarisation des idées. La parole s'est certes libérée mais l'outrance, l'invective et la manipulation également. Quelle place y-a-t-il, entre les algorithmes et les bulles informationnelles, pour le débat d'idées qui mène au dialogue constructif ?

Face à ces tensions, une question se pose : notre démocratie est-elle en danger ? La résilience du système dépend de notre capacité collective à renforcer l'engagement citoyen et à préserver des espaces de débat apaisés.

Que nous soyons, élu.es, journalistes, professeur.es, élèves, nous avons tous un rôle à jouer. La démocratie ne se défend pas toute seule : elle exige de nous une vigilance et une mobilisation constantes et de tous les instants.

Bonne lecture ! A vous de nourrir la réflexion et la vie démocratique !

Maya Gelpi

| N° 11 - Mars 2025 - 1€ | www.lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr |

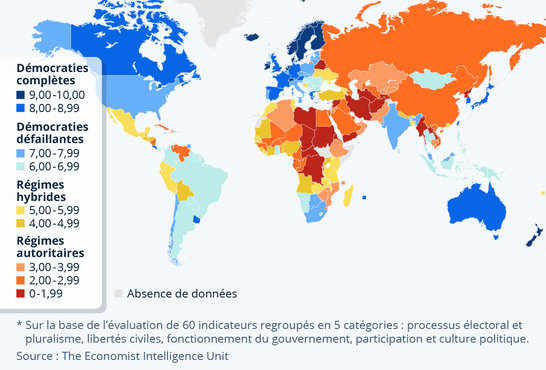

Ton pays est-il « bon en démocratie » ? Jette un oeil à son indice de démocratie !

L'indice de démocratie prétend évaluer chaque année le degré de démocratie des Etats. Comment le magazine The Economist l'a-t-il élaboré ? Est-il fiable ?

5 catégories et 60 critères

Cet indice repose sur une évaluation annuelle de la démocratie dans le monde, réalisée par le journal britannique The Economist. Soixante critères d’évaluation permettent de le calculer. Ils sont regroupés en cinq catégories, : le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation et la culture politiques. Pour vérifier l’état de notre démocratie, il faudrait nous questionner ainsi : "En France le vote est-il représentatif ?" ou "Le président est-il vraiment utile ?"

Un baromètre démocratique

Les pays étudiés sont notés de 0 à 10. On utilise, comme repère, l'échelle de notes suivantes : les démocraties à part entière sont les pays qui ont un indice égal ou supérieur à 8, les démocraties imparfaites recueillent un indice entre 6 et 7.99, les régimes hybrides, un indice entre 4 et 5,99 et, enfin, les régimes autoritaires ont un indice inférieur à 4. En 2023, le champion de démocratie était la Norvège avec 9.81 et l'Afghanistan était celui dont l’indice était le plus bas avec seulement 0.26. Cela semble cohérent car exclure les femmes, c'est-à-dire la moitié de sa population, de la vie civile et politique, place logiquement ce pays en bas de tableau. La moyenne de l’indice mondial de démocratie en 2023 était de 5.23. L'indice est pratique : il permet d'identifier rapidement les pays qui se revendiquent démocratiques alors que les libertés fondamentales y sont limitées.

Et la France ?

En 2023, la France obtient la 23ème place du classement avec 8.07 d’indice de démocratie. Il était de 7.99 en 2021 et se situe juste au-dessous de 8 en 2024 : les fluctuations de cet indice ne vont pas dans le bon sens. La France est, en effet, presque considérée comme une démocratie imparfaite. Pour 7 Français sur 10, la principale raison de ce classement relève d'un fonctionnement insatisfaisant du système. Un sondage du CEVIPOF (institut de recherche politique de Sciences Po) confirme cela : seulement 18 % des Français trouvent que leur avis est pris en compte. Cela prouve la méfiance des citoyens vis-à-vis des politiques et des gouvernements.

Des critiques possibles ?

La principale critique émise à l'encontre de cet indice annuel est qu'il est conçu par un média britannique. Il reflète donc une vision occidentale de la démocratie. Or, elle n'est pas nécessairement celle que partagent les Etats du "Sud global". Certains pays, mécontents de leur classement, contestent ainsi l'indice qu'ils obtiennent car il nuit à l'image du pays. La démocratie apparaît, ainsi, comme un instrument de soft power.

Mario Buffard

Démocratie dans le monde : état des lieux

Démocratie complète

Régime politique dans lequel le peuple élit ses représentants et où les libertés fondamentales, le pluralisme et l'Etat de droit sont garantis.

Démocratie défaillante

Elle permet des élections libres et équitables mais certaines libertés fondamentales y sont ponctuellement limitées.

Régime hybride

Il combine des éléments caractéristiques de régimes autoritaires et l'organisation de scrutins électoraux. Néanmoins la liberté d'expression, le pluralisme, l'Etat de droit sont mis à mal.

Régime autoritaire

Il repose sur l’accaparement du pouvoir par un groupe restreint ne tolérant ni contestation ni aucune forme de participation politique susceptible de fragiliser sa domination sans partage.

Léa Chevalier

Démocratie / États-Unis : le choc des titans

À midi, le 20 janvier dernier, Donald Trump est dévenu officiellement le 47e président des États-Unis. Comment les correspondants américains des élèves de 1ère euro perçoivent-ils la démocratie aux États-Unis, en France et dans le monde ?

Séparation des pouvoirs : really ?

Pour Nathaniel et Miracle, deux des correspondants américains des élèves de 1ère euro Histoire-Géo étudiant à la West Seneca East High School près de Buffalo dans l’état de New York, “la démocratie c'est avant tout un gouvernement équitable où les représentants sont élus par le peuple pour servir l'intérêt des citoyens.” Aux États-Unis, elle repose sur un système de gouvernement fédéral, divisé en trois branches principales : Législatif, Exécutif et Judiciaire. Le pouvoir législatif est détenu par le Congrès. Le président, quant à lui, détient le pouvoir exécutif. Enfin, le pouvoir judiciaire appartient à la Cour Suprême et aux tribunaux fédéraux. Comme le rappelle Miracle “Le pouvoir est normalement contrôlé par un système de checks and balance (littéralement “frein et contrepoids”) où chaque branche peut limiter les actions des autr. Bien que la séparation des pouvoirs soit un fondement de la Constitution de 1787, pour elle, “ils ne sont ni équilibrés ni respectés”, affirmant “à l’heure actuelle, le pouvoir exécutif prend le contrôle des autres branches ce qui n’est pas constitutionnel”.

Le système français :

plus équilibré ?

Après le tourment des élections législatives de l’année 2024, Miracle a l’impression que “le système démocratique français est plus équilibré que celui des États-Unis, ses institutions détiennent les mêmes pouvoirs”. Nathaniel ajoute à cela “on nous dit tous les jours que les USA sont le pays le plus démocratique du monde” mais “il est difficile de détourner les yeux de ce qui se passe dans notre propre pays”. Les messages martelés sur la supériorité du modèle US n'empêchent pas les jeunes Etats-uniens de faire preuve d'esprit critique. Pour les deux étudiants de 16 ans, une chose est sûre : “la Corée du Nord est le pays le plus dictatorial du monde : les citoyens ne choisissent pas les personnes au pouvoir”.

Peur de l'oligarchie

“L'état de la démocratie diminue dans la plupart des pays, en particulier aux États-Unis” assure Miracle. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, a, en effet, suscité de vives inquiétudes sur l'état de la démocratie aux États-Unis comme à l'étranger. Selon les correspondants, c'est du système capitaliste et de la volonté de profits que viendraient les principaux dangers qui menacent ce régime politique : “ cela transforme la démocratie en oligarchie”. Nathaniel explique : “nous sommes aveuglés par l’argent et nous l'utilisons pour gagner du pouvoir”. Pour faire face à cela, le lycéen pense que “les choses peuvent changer si les personnes sont mieux informées”. Miracle est moins optimiste, “pour faire face à ces dangers, la seule option serait de s'unir et de faire la révolution”. Mais elle se résigne en constatant : “la société est trop divisée pour y parvenir”. Il faudrait, selon elle, que les citoyens renouent avec la définition d’Abraham Lincoln "La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple".

Paul Barbé

Risque illibéral ou de fascisation : deux étudiants de Sciences Po analysent

Camille Legleute et Pierre Faure-Boucard, étudiants à l'IEP de Rennes et ScPo Paris donnent leur point de vue sur l'état de la démocratie et font part de leurs inquiétudes.

Liberté, Egalité, Etat de droit

Les deux étudiants sont en accord sur la définition de la démocratie, un système politique qui permet d'être acteur des décisions politiques, qui garantit le droit d'exprimer son opinion, par le vote bien sûr mais aussi par les médias, par des manifestions. Elle repose sur des libertés, l'égalité en droit et sur l'Etat de droit, où nul n'est supérieur aux lois. Leur constat est glaçant : pour eux, l'état de la démocratie en France est déplorable. Selon Camille, "les citoyens sont exclus du champ de la décision, notamment du fait d’un président qui a dissout l’Assemblée Nationale, ce qui est son droit, mais cette décision était en contradiction avec la voix populaire exprimée lors des élections." Pierre pense que "c'est la Vème République qui pose problème, car elle accorde trop de pouvoir au Président et trop peu de pouvoir direct au peuple".

Des pulsions

illibérales partout

Leur analyse est catégorique : "Il y a une fascisation de la France", à cause de l'affaiblissement de la démocratie, jugée défaillante par le collectif Anticor. Le refus du Président de nommer un Premier ministre issu des rangs des vainqueurs législatifs est criticable. A l'échelle mondiale, leur réponse est ferme : "Les pulsions fascisantes ou tout au moins illibérales apparaissent partout ". En conséquence, les oppressions augmentent. Certaines démocraties, en Hongrie, en Slovaquie, sont illibérales : les libertés fondamentales, socle de la démocratie y sont réduites par des dirigeants autoritaires. D'autres pays de l'UE, comme l'Italie ou l'Allemagne semblent séduits par le populisme. La montée de l'AFD y fait craindre une dangereuse évolution. Selon Camille et Pierre, il y a un mouvement de reflux global de la démocratie et de ses principes, confirmé par la politique menée actuellement aux Etats-Unis.

Démocrature

ou révolution ?Leurs avis divergent un peu sur l'avenir de notre démocratie. Camille envisage deux scénarii : "une poursuite du mouvement de déclin, ou bien des révoltes localisées, à la manière des Gilets Jaunes" - mais qui pourraient prendre de l'ampleur. Quant à Pierre, il pense qu'"à court terme, la démocratie va continuer à se détériorer. Je voudrais ne pas être pessimiste, mais j’ai l’impression que rien n’est fait pour la préserver." Il leur semble possible qu'un régime autoritaire, voire une dictature, puisse s'instaurer en France :"les libertés seront alors très réduites, les médias contrôlés, et les partis politiques d'opposition seront de plus en plus diabolisés." Les deux étudiants s'inquiètent et disent s'engager pour prévenir cette évolution.

Etan Bouvet,

Victor Le Bon

Democracy according to a Russian teacher

Today, the idea of Democracy has become more and more blurred. Ms. Marginova a English teacher from Russia explains her point of view about it.

"People's rights and healthcare"

With the rise of extreme political party in different countries, the question of what democracy really is, has become important. Ms. Marginova explains : « the principles of democracy consists of people’s rights and healthcare accessibility. This is something we should be thanksfull about as this is what most people want ».

But this definition can’t be applied to Russia because « there've never been a democracy like Europeans define it. Nowadays it’s more a form of a controlled democracy », she says.

A democracy can be very different from a country to another because it’s forged on the people's political culture, their customs and the economical context.

She tells us that : « It is influenced by the people general mood, way of life, expectations and their level of responsability ». In her opinion, « there is no universal democracy ».The French democracy seen from another point of view...

With the recent events, the idea of democracy in France can be contested. Ms. Marginova states that : « a democracy is the voice of people. Their power should be respected, they should be able to choose almost everything and should be timely informed about decisions taken by the politicians. »

But she adds it’s normal that some principles aren’t completely respected from time to time because democracy is not that easy.

Dangers lurk around democracy...

There are issues with democracy because there are problems with people, globally, thinks Ms. Marginova.The world has become more and more violent, it’s complicated to stay democratic in such a context. All gouvernements face issues.Ms. Marginova informs that : « When we speak about democracy we usually mean « our rights ».But a democratic state expects you to also fulfill your duties as well. »

"We should think by ourselves !"In addition, she says « people, shouldn’t lose their ability to think critically. » For her, it’s easier to listen to experts on TV and take their opinion as one's own. She confesses that : « we should think and analyze by ourselves and try to be critical. Because we’re all able to think the right way, not only experts or politicians can ! » If democracy is people, then people should keep their responsabilities, and go on having interest in political matters. She concludes : « People think, therefore Democracy exists ».Thomas Jeanniard

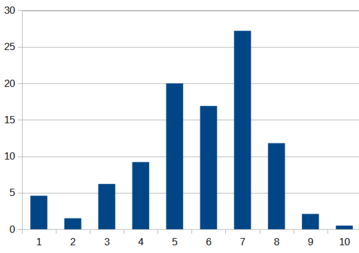

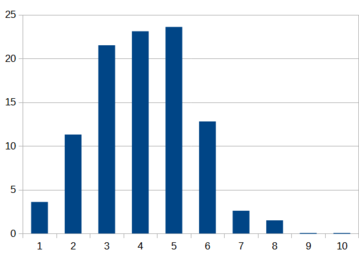

Démocratie : défis et dangers-Infographie du sondage

La rédaction d'EVS a recueilli l’opinion des lycéens et du corps enseignant sur l’état de la démocratie.

Léa Chevalier

La démocratie est en danger

Sondage au sein du lycée sur l'état de la démocratie entre attaques et vulnérabilité.

Une histoire de démocratie...

Selon le dictionnaire Larousse, la démocratie se caractérise comme étant "un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple". Nous avons donc posé la question de son état aux lycéens et professeurs du lycée Simone Veil .

La démocratie serait, selon les répondants, un régime politique où les “trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) sont séparés”. Elle peut prendre “plusieurs formes : directe, indirecte, libérale etc.” et serait “régulée par la Constitution et la Justice”. Elle viserait à “protéger les libertés individuelles tout en permettant la vie en société”. Certains ajoutent que “sans la liberté d’expression et de presse, la démocratie serait en danger”.

Dans un régime démocratique, le peuple “vote”, a un “impact sur la politique”, “participe aux décisions publiques et à la vie politique de son pays”. Il est “dirigé par le peuple” qui exerce une “souveraineté à travers ses représentants”.

Ce “concept politique” viserait à “donner raison à une majorité”, en conservant toutefois une possibilité de “choix” et de liberté de voter pour “le parti politique que l’on souhaite”, ainsi que d’exprimer “librement son opinion politique”.Des sondés ajoutent qu'il existe une notion d'égalité entre tous les citoyens.

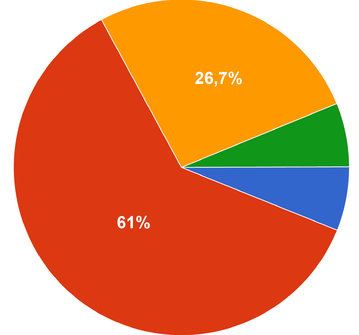

Une question de confiance…

Beaucoup concède avoir un niveau de confiance modéré envers la démocratie française (61 %) (cf graphique). Les nombreux changements politiques récents (comme la succession de quatre Premier Ministres, la répétition de l'utilisation de la loi 49.3) et les différentes revendications syndicales de 2024 jusqu’à ce début 2025 ont participé à développer cette méfiance. A la question de savoir quelle institution française génère le plus confiance, les lycéens et le corps enseignant se sont prononcés à seulement 15,4 % pour le Gouvernement et 23,% pour le Parlement, des taux témoins du déchirement actuel de la France.

L'institution qui arrive en tête du classement est la Justice, même si elle n'est plébiscitée que par à peine plus d'1/3 des répondants (34.9 %). Elle se retrouve d'ailleurs au coude à coude (32.8) avec les sondés ne faisant confiance à aucune institution citée (32,8 %) soit : le Gouvernement, le Parlement, la Justice, les syndicats (25,6 %) et les partis politiques (3,6 %). La juridiction ne satisfait donc pas tout le monde, posant la question de l'impartialité et de la justesse de l'application des lois, notamment dans l'optique de protéger la démocratie.

Une méfiance généralisée

L’actualité mondiale nous a plongé dans une multitude d’incertitudes au sujet de la démocratie : la guerre au Moyen-Orient, l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-unis et son alliance avec le président russe, Vladimir Poutine, la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan et bien d’autres… 85 % des participants ayant répondu au sondage affirme que le régime politique est aujourd’hui en danger dans le monde. D’ailleurs, le danger qui est classé n° 1 de tous les “ennemis” de la démocratie est celui de l’augmentation des régimes autoritaires et illibéraux dans le monde (84 % des réponses).

On retrouve en 2ème position, la désinformation et les fake news, qui sont citées à 71 % dans le sondage. La hausse drastique et indéniable de la transmission des fake news est notamment dûe aux réseaux sociaux, qui se voient être les meilleurs transmetteurs de la désinformation. Ainsi, des milliers de gens ont cru à une modification de l’ADN lors la vaccination anti-Covid 19 ou à un pompier turc sauvant une enfant des décombres d’un séisme (photo d’intelligence artificielle) ou bien encore, plus récemment, aux très connues lettres du panneau Hollywood, à Los Angeles, en flamme lors des incendies dévastateurs de janvier 2025.

Un investissement des jeunes dans la protection de la démocratie ?

Parmi les résultats du sondage, l'implication des jeunes dans la protection de la démocratie est importante. 72,2 % des interrogés pensent que le rôle des jeunes est, non seulement important, mais plus encore primordial. Ce chiffre est contrebalancé par ceux qui l’estime essentiel mais néanmoins limité (26,8 %). Toutefois, plus de la moitié (50,5 %) ont déjà participé à des actions citoyennes à différentes échelles comme des manifestations, des votes ou encore des débats. Cependant, une part importante de jeunes (49,5 %) ne prend jamais part aux actions citoyennes qui se développent aujourd’hui. Pourtant, la majeure partie d’entre eux ont prévu de voter systématiquement à toutes les élections qui les concerneront à leur majorité

Parmi les multitudes de formes d’engagement citoyen, il ressort fortement que ce qui attire le plus est indéniablement le vote (87,1 %), puis, avec moins de vote mais avec plus de la moitié des sondés, l’engagement associatif (55,2 %). L’activisme en ligne attire (17 %) d’entre vous mais néanmoins pas autant que la participation à des manifestations (39,2 %), ce qui restesupérieur par rapport à l’adhésion à un parti politique (9,8 %).

Un avis

Le climat politique mondial actuel est plongé dans un tournant incertain et vital pour l’avenir. D'ailleurs, 56,4 % d'entre vous comprennent en grande partie ce qui se passe à l'échelle mondiale, contre seulement 1,2 % qui se sentant incapable de comprendre ces enjeux. Ces chiffres peuvent s’expliquer par la sensibilisation et le partage d’informations à tout ce qui se réfère à la démocratie, en France et dans le monde.

Seulement 38,5 % des répondants considèrent en effet être suffisamment informés, mais assez peu (9,7 %) pensent que l’école les prépare correctement à devenir des citoyens actifs. Malgré tout, la majorité (53,3 %) des lycéens et du corps enseignant estime que le système éducatif forme à la vie citoyenne active, bien qu'il reste une importante marge de progrès. D'autres affirment également que cette préparation est insuffisante pour le développement d’une appartenance citoyenne par ce seul biais.

Erin Devalquenaire

Les lycéens et la démocratie : concernés ?

L'état de la démocratie est une thématique qui ébranle nos certitudes. A l'échelle mondiale, le sujet est sensible et fait réfléchir sur l’avenir, notamment social. La démocratie est-elle en danger ? Avons nous un rôle à jouer pour la préserver ? Nous avons recueilli l’avis du corps enseignant et des élèves du lycée Simone Veil sur la question.

Des jeunes investis

Il ressort de ce sondage que les jeunes ont un rôle à jouer dans la protection de la démocratie. 72,2 % des personnes interrogées pensent que le rôle des jeunes est important, voire "primordial". Ce chiffre est contrebalancé par ceux qui estiment ce rôle "essentiel" mais néanmoins limité. Plus de la moitié des sondés a déjà "participé à des actions citoyennes à différentes échelles comme des manifestations, des votes ou encore des débats". Cela veut dire également que plus de 49 % des sondés ne prennent aucune part aux actions citoyennes qui se développent aujourd’hui. Pourtant, la majorité déclare avoir prévu de "voter systématiquement" à toutes les élections qui les concernent dès leurs 18 ans. Parmi la nombreuses formes d’engagement citoyen, le vote arrive largement en tête suivi de l’engagement associatif avec plus de la moitié des voix. L’activisme en ligne attire 17 % des personnes interrogées, mais néanmoins pas autant que la participation à des manifestations. L’adhésion à un parti politique recueille à peine 10 % des réponses.

Comprendre les enjeux actuels et s'informer

Le climat géopolitique mondial actuel est tendu, inquiétant pour l’avenir, avec des relations et enjeux internationaux complexes à saisir. 56,4 % des personnes interrogées affirment comprendre en grande partie ce qui se passe actuellement dans ce domaine et s'y intéresser. Près de 35 % se sentent aptes à saisir les tensions politiques actuelles. Toutefois, 7,2 % des sondés n'en n'ont qu'une compréhension "partielle", et enfin 1,5 % ont répondu qu'ils n'étaient "absolument pas capables de comprendre les enjeux politiques qui se jouent aujourd’hui".

Ces chiffres peuvent s’expliquer par la sensibilisation aux médias et le partage d’informations sur la démocratie en France et dans le monde. Seulement 38,5 % considèrent être "suffisamment informés". Néanmoins, seul un quart du panel juge ne pas être suffisamment sensibilisé sur ce sujet. En outre, peu d’entre vous considèrent que l’école les prépare "correctement" à devenir des citoyens actifs. Malgré tout, la majorité des sondés estime que le système éducatif forme à la vie citoyenne , mais qu’il reste une importante marge de progrès à accomplir, notamment pour éveiller les esprits aux pièges de certains discours et des réseaux sociaux. Certains pensent que cette préparation est même "insuffisante" pour le développement d’une conscience citoyenne.

La démocratie : vos mots pour la définir

C’est un régime politique qui "dépend du peuple et appartient au peuple. Un régime où le peuple est souverain" car il participe aux décisions publiques et peut avoir un "impact sur la politique". "La souveraineté du peuple s'exerce par l'intermédiaire de ses représentants." C'est "le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple." C'est un régime politique "qui repose sur des scrutins respectant la règle de la majorité". Autant de définitions qui convergent vers une même idée. La démocratie représentative permet à un "gouvernement nommé par des représentants du peuple, des élus, de mener la politique du pays pour un temps". Il propose de nouvelles lois, et prend les décisions importantes pour le pays. Cependant le pouvoir exécutif est contraint par la constitution. Les Parlements votent les lois et la justice, elle, est indépendante d'elle puisque les trois pouvoirs étant séparés. De plus l'exercice de la démocratie doit permettre de protéger les libertés individuelles et le respect des choix de chacun tout en permettant la vie en société." Tous les citoyens sont "libres d’exprimer leurs opinions politiques" et de pouvoir "voter pour le parti politique qu’ils souhaitent".

En conclusion

Manifestations, votes lycéens ou encore débats : la majorité du corps lycéen a déjà participé à ce type d'actions citoyennes. La plupart d'entre eux ont d’ores et déjà pris la décision d'exercer leur droit de citoyen, à leur majorité, pour faire vivre la démocratie à toutes les élections.

Léa Chevalier,

Erin Devalquenaire

Démocraties : et si le danger venait de l'intérieur ?

Les dernières élections de Donald Trump ou de Javier Milei interrogent sur l'avenir des démocraties libérales. Deux professeurs de Sciences Po Rennes nous livrent leur avis.

Viktor Orban, Javier Milei ou Donald Trump, dirigeants élus légalement dans leurs pays respectifs, attaquent un certain nombre de libertés fondamentales et constitutionnelles des démocraties. Cet illibéralisme menace le modèle démocratique libéral qui prévalait jusqu'alors. Faut-il pour autant y voir la mort de la démocratie ? Quels remparts peuvent la préserver ? Didier Mineur, Professeur des universités en philosophie politique et Alexis Buixan, Maître de conférences en droit public partagent leur réflexion.

LSV : Le modèle démocratique est-il en danger dans le monde ?

Didier Mineur : Suite à la première élection de Donald Trump en 2016, plusieurs universitaires ont mené des réflexions sur les dangers que courait la démocratie : D. Ziblatt et S. Lewitsky avec La mort des démocraties ou encore I. Krastev et S. Holmes avec Le moment illibéral. Le point commun de ces réflexions est que le danger qui menace aujourd’hui les démocraties, est un danger intérieur. Les procédures démocratiques se maintiennent avec des élections régulières, mais l'esprit de la démocratie est corrompu. La séparation des pouvoirs, en particulier, est mise à mal par toutes sortes de petites mesures prises au profit du pouvoir exécutif. L'État de droit se retrouve alors fragilisé. Ces universitaires pensent à la fois au devenir illibéral de démocraties solides, telle la démocratie américaine, mais aussi à un certain nombre de pays en Europe de l'Est comme la Hongrie avec Viktor Orban. Ce dernier revendique d’ailleurs l'expression de "démocratie illibérale" depuis qu'il a pris le pouvoir. Il existe aussi les régimes autoritaires qui ne sont pas ou n'ont jamais été des démocraties comme la Russie et la Chine. C'est la conjonction de ces différents régimes qui peut actuellement faire penser à une menace pour la démocratie dans le monde.

LSV : La démocratie française pourrait-elle être menacée ?

DM : Si l’on considère qu'il y a aujourd'hui dans la démocratie française des forces politiques populistes, peut-être aussi illibérales, alors oui il y a une menace. Il est tout à fait envisageable que ces forces politiques arrivent au pouvoir. Imaginer qu'un candidat du Rassemblement National remporte les élections présidentielles n'est plus aujourd'hui un scénario inenvisageable comme c'était le cas il y a quelques années. Si cela se produit, il y aurait sans doute des raisons d'être inquiet. On pourrait craindre des atteintes à l'Etat de droit, à la séparation des pouvoirs. On pourrait aussi redouter un scénario qui ressemble à ce qu'on a pu voir en Hongrie, où Viktor Orban a modifié la constitution quand il est arrivé au pouvoir et s’est assuré du contrôle des médias publics.

Mais il ne faut pas non plus aller trop vite dans le diagnostic de la mort de la démocratie. Que des illibéraux parviennent au pouvoir est une chose mais l'effondrement des institutions démocratiques en est une autre. Tant que l'alternance politique reste possible, la démocratie demeure. Ce fut notamment le cas de la Pologne en 2023. Une démocratie solide ne se laisse pas abattre par le résultat d'une seule élection. Aux États-Unis, l’alternance a bien eu lieu en 2020. Certes Donald Trump a contesté les résultats mais malgré tout, les institutions ont quand même prévalu. Néanmoins, il faudra voir en novembre 2028 s’il y aura une alternance politique. À ce moment-là on pourra juger ce que les années de trumpisme auront fait à la démocratie américaine, si les institutions et les procédures démocratiques se seront maintenues ou pas.

LSV : Un régime autoritaire ou illibéral pourrait-il voir le jour en France ?

Alexis Buixan : Dès lors qu’un parti n'est pas interdit, il peut concourir à une élection. Il n'y a pas de barrière juridique. C'est moins l'accès au pouvoir qui pose problème que la pratique du pouvoir. Les contre-pouvoirs peuvent venir naturellement par les urnes. Pour s’opposer à une candidature d’un courant idéologique autoritaire ou illibéral, à charge pour les électeurs de lui opposer une majorité qui fragiliserait ses ambitions.

Il existe par ailleurs des contre-pouvoirs strictement politiques. Depuis une révision constitutionnelle de 2008, les oppositions parlementaires ont davantage de prérogatives en termes de temps de parole ou de modalités de contrôle de l'action du gouvernement avec les commissions d'enquête, par exemple.

Il faut également penser aux contre-pouvoirs juridictionnels. Tout juge administratif ou judiciaire peut écarter l'application d’une loi si elle porte atteinte aux traités internationaux. Le Conseil Constitutionnel garantit également les droits et libertés protégés par la Constitution, il est habilité pour abroger des lois qui leur porteraient atteinte.

La Constitution elle-même pose des freins. L'article 16 qui donne les pleins pouvoirs au Président de la République est fortement conditionné en termes de critères, à tel point que depuis le Général de Gaulle, aucun président n'a pu capter les pleins pouvoirs. La Cour de Justice de l'Union Européenne et la Cour Européenne des Droits de l’Homme peuvent aussi condamner la France si elle ne respecte pas le droit communautaire et les droits de l'homme.

Enfin, un autre rempart pour la démocratie française est la garantie des libertés d'expression et de la presse à un niveau constitutionnel.

LSV : A l'échelle européenne et internationale, existe-t-il des outils pour défendre la démocratie ?

AB : Pour appartenir à l'Union européenne, outre des considérations strictement économiques et de développement, il y a une exigence de démocratie libérale. En cas de dérives de certains États, l’Union européenne a peu de moyens d’agir et doit composer avec le choix souverain des peuples qui décident d’élire telle ou telle personnalité.

A l'échelle mondiale, chaque Etat est partie prenante d'organisations internationales et doit se conformer aux traités qu’il a signés, même s’il prend une voie politique autoritaire.

En cas de manquement, il s’expose à des sanctions financières, des suspensions de droit de vote.

Enfin deux juridictions internationales existent et peuvent agir si elles sont reconnues par les pays concernés : La Cour Internationale de Justice peut condamner des États et la Cour Pénale Internationale peut engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant lorsqu'il commet des crimes de guerre, des génocides.

Raphaël Durand

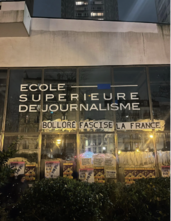

ESJ, l'école rachetée par Bolloré boudée par les lycéens

Le rachat de l'École supérieure de journalisme de Paris (ESJ Paris) par un consortium de milliardaires dont Bernard Arnault, Vincent Bolloré et Rodolphe Saadé en novembre 2024 suscite de vives inquiétudes.

L'ESJ de Paris entre les mains de capitaines de l'industrie

Vincent Bolloré, en particulier, est régulièrement pointé du doigt pour la ligne éditoriale de CNews, devenue un média orienté. Certains dérapages lui ont d'ailleurs valu de nombreuses amendes de la part de l'ARCOM. Le fait que cet acteur prenne pied dans l'éducation journalistique alerte donc professionnels, étudiants et lycéens. La formation pourrait, en effet, devenir idéologiquement orientée voire partisane.

Presse couchée : démocratie en danger

L'ESJ Paris, fondée en 1899, se targue d'être l'une des plus anciennes écoles de journalisme au monde. Pourtant, elle n'est pas reconnue par la profession. Son contrôle par des acteurs influents du secteur des médias pourrait orienter la formation vers une vision idéologique spécifique, favorisant les intérêts privés - au risque d'uniformiser les points de vue journalistiques et de fragiliser le rôle de contre-pouvoir que les médias doivent jouer. Rôle essentiel pour notre démocratie, car il permet de ne pas tomber dans la désinformation totale et le contrôle de l'avis politique de la population.

De violentes contestations

Dans la nuit du 29 au 30 janvier 2025, des militants ont violemment protesté contre ce rachat : une action menée par des membres du mouvement "Désarmer Bolloré" a dégradé la façade de l'ESJ Paris. Les activistes, qui se présentent comme "anti-fascistes", ont exprimé leur opposition à ce qu'ils perçoivent comme une tentative de "fascisation" de la France par l'empire médiatique de Bolloré. Selon eux, la concentration des médias aux mains de quelques milliardaires menace l'indépendance de la presse et alimente la désinformation. Cette action s'inscrit dans une série d'interventions visant à dénoncer l'influence grandissante de ces acteurs économiques dans le paysage médiatique français.

Les lycéens suspicieux

Au lycée, les élèves de Terminale qui envisagent des études de journalisme avouent avoir des a prioris négatifs à l'encontre de l'ESJ : "c'est une formation privée, accessible hors-parcoursup et hors contrat" souligne Louann, "cela signifie que les diplômes ne seront pas nécessairement reconnus par l'Etat, pour peu que la formation soit orientée !". Léopold ajoute : "Ce n'est pas seulement le coût qui nous rebute, mais la déontologie dont nous ne sommes plus certains de bénéficier. Nous souhaitons être formés de manière objective. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore un diplôme qu'on n'a pas d'esprit critique". Le rachat de l'ESJ Paris par des industriels soulève de nombreuses questions. Garantir l'indépendance des médias et la diversité des opinions est essentiel pour que chacun puisse continuer à recevoir une information libre et pluraliste, condition d'une démocratie complète. Heureusement, d'autres écoles de journalisme recoonues par la profession existent en France.

Ethan Carré

Médias indépendants : pour plus de faits et moins de fake !

La démocratie serait indissociable des médias indépendants :la rédaction d'EVS a demandé son avis à une journaliste de Ouest France. Interview.

Interrogée sur le rôle des médias en démocratie, Jeanne Toutain journaliste à Ouest France et responsable des correspondants du nord de Rennes, dont ceux de Liffré, affirme : « Les médias sont le cinquième pouvoir de la démocratie et le droit à l’information est fondamental » et chaque citoyen doit pouvoir s’informer librement à travers les médias, qu’ils soient factuels ou d’opinion.

L’impartialité, la clé de la ligne éditoriale à Ouest France

La ligne éditoriale définit toutes les règles d’un journal : le choix de la neutralité ou de l’engagement, le choix de l’information locale ou nationale ...Ouest-France a choisi une ligne éditoriale de média factuel et généraliste : le journal présente les informations sans donner d'opinion, excepté dans les « éditos » où le lecteur est informé d'une opinion particulière qui s'exprime. Jeanne Toutain explique que « l’information est toujours factuelle : un fait est un fait ». Cependant « un article ne sera jamais totalement objectif car il est écrit par un humain qui a des émotions ». La journaliste précise que les journalistes « apprennent à prendre du recul et à s’effacer pour penser au lecteur ».

L’impartialité consiste donc à ne favoriser aucun point de vue. Ainsi, lors d’élections, moments clefs de la démocratie, les médias sont obligés de rendre compte de manière équitable des différents points de vue, sinon « cela revient à nier la démocratie ». « Pendant les périodes électorales, nous avons un devoir d’équité ». Il faut veiller à parler de manière équilibrée de tous les candidats et de leur programme. Dans ce souci d'impartialité, « les journalistes ne doivent pas se plier aux pressions éventuelles de politiques, sans quoi, c’est une atteinte à la démocratie. On ne fait pas leur communication », ajoute Jeanne Toutain. Plus généralement, un quotidien régional s'attache à donner la parole à tout citoyen : « la base du métier de journaliste, avant de parler aux politiques, c’est de parler à tous les citoyens ».

Les lecteurs sont rois

Cependant, l’impartialité peut se heurter à la ligne éditoriale et au lectorat.Jeanne Toutain rappelle qu'un journaliste « écrit pour le lecteur ». Un journal s’adapte donc à son lectorat. Ainsi, « un journaliste peut aborder tous les sujets si ceux-ci rentrent dans le cadre de la loi et dans la ligne éditoriale ».

La liberté d’expression et d’opinion, essentiels à la préservation de la démocratie

Enfin, les journaux d’opinion, à condition qu’ils soient honnêtes avec leurs lecteurs, participent également à la démocratie : « ils permettent d’ouvrir le débat et de donner au lecteur des clés pour s’interroger, pour faire son propre avis ». Ainsi, un bon article d’opinion doit permette au lecteur de se forger sa propre opinion.

A.Bellanger

Les réseaux sociaux tremplin ou menace pour la démocratie ?

Pensés comme des espaces de libre expression, les réseaux sociaux ont envahi notre utilisation du numérique. Ce lien permanent avec le monde amène des interrogations.

Les réseaux sociaux ont été pensés comme un espace d’expression, parfois anonyme. Chacun peut y dire ce qu’il pense : pas (ou peu) de règles, pas de filtre, pas de conséquence - en apparence. Tout y est possible au nom de la liberté d’expression. Cela commence cependant à poser question, surtout depuis que de nombreux politiciens se sont emparés de réseaux sociaux et en ont fait des espaces de propagande.

Des réseaux devenus politiques

Depuis quelques années, de nombreux politiques se sont impliqués dans les réseaux sociaux. Ça ne paraissait pas poser de problème jusqu’aux périodes de campagnes électorales. La fameuse égalité des temps de parole imposée dans une campagne est en effet impossible à respecter avec l’arrivée des réseaux sociaux. Certaines vidéos, et donc certains contenus, sont davantage "poussés" que d’autres par les algorithmes. Algorithmes sur lesquels l'État n’a aucun pouvoir puisqu'ils appartiennent aux plateformes. Or elles-mêmes appartiennent majoritairement à des multi-milliardaires d’autres pays.

Cela a notamment été le cas lors de l'élection présidentielle américaine de 2020, où une étude de The Wall Street Journal a révélé que les publications de Donald Trump avaient été davantage relayées sur Facebook que celles de Joe Biden. Un autre exemple est celui de la campagne électorale des présidentielles française de 2022, où le contenu relatant la campagne d'Emmanuel Macron a été plus visible que celui de Marine Le Pen, elle aussi candidate à cette élection. Des algorithmes impartiaux ? Impossible de véritablement le savoir.

Les bulles de filtres

Un des plus gros reproches faits aux réseaux sociaux est la création de bulles de filtre. Le but des algorithmes est, en effet, de nous retenir le plus longtemps possible sur un site. Pour cela, ils nous proposent le contenu que nous sommes susceptibles d'aimer. Ce mécanisme implique que, sur les réseaux, nous ne voyons que des publications avec lesquelles nous sommes déjà d’accord : c'est le principe d'homophilie. Cela limite l'objectivité de l'information. Chacun est conforté dans ses opinions et aveugles à celles des autres. C'est la cécité à l'altérité. Cela appauvrit gravement le débat public et augmente la perception d'être offensé lorsque la contradiction survient. Par ailleurs le risque de manipulation à des fins politiques augment. Si l’on nous cache la diversité, comment nous construire librement une opinion ?

Une liberté d’expression critiquée

La question de la liberté d’expression sur Internet est également sujette à controverse. Certains la trouvent poussée à l’extrême car sur certains réseaux (X et 4chan) on lit toutes sortes de propos condamnables par la justice française. D’autres, au contraire, ne la trouvent pas suffisante. Surtout ces dernières semaines durant lesquelles TikTok et Instagram ont censuré des contenus politiques et militants au prétexte qu'ils contiendraient des informations "sensibles". Comme pour amplifier cette polémique, le 7 janvier 2025, le patron du groupe Meta et multimilliardaire américain, Mark Zuckerberg, a annoncé la clôture des fonctions des modérateurs de sa plateforme qui affiche plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde.

L'incidence sur les démocraties

Sachant que sur les 8,2 milliards d’habitants de la planète, 64 % sont actifs sur les réseaux sociaux, il est aujourd’hui nécessaire de nous questionner sur l'impact politique de ces plateformes que nous consommons en moyenne près de 2h chaque jour. D'un côté, ces réseaux nous apportent une sensibilisation accrue aux enjeux sociopolitiques, comme l'affirme l'enquête menée par le Pew Research Center en 2022.

77 % des personnes interrogées dans 19 pays estiment que les réseaux sociaux sont un moyen efficace de sensibiliser le public aux questions sociopolitiques.

Une autre étude du Pew Research Center, couvrant 27 pays entre 2022 et 2023, a également révélé que la majorité des participants considère que les plateformes sociales ont un effet bénéfique sur la démocratie, notamment grâce aux larges possibilités qu'elles offrent en terme de liberté d'expression.

D'un autre côté, de nombreux dangers prolifèrent et compromettent ainsi l'efficacité démocratique. La désinformation, la manipulation de l'opinion publique ou encore la fragmentation sociale ou politique par l'enfermement dans les bulles informationnelles. Des recherches publiées dans le Proceedings of the National Academy of Sciences suggèrent aussi que les réseaux sociaux ont transformé le paysage politique, facilitant la montée du populisme (opposition du peuple aux institutions politiques, économiques, culturelles etc.) à travers le monde.

Le boycott des réseaux

Le lundi 20 Janvier, jour de l’investiture du président nouvellement élu, Donald Trump, les adhérents du mouvement citoyen nommé “HelloquitteX” ont supprimé leur compte de la plateforme mondiale X. Sous la direction du multimilliardaire, ami et ministre de D. Trump, Elon Musk, le réseau social est devenu plus nocif que jamais.

Selon le mathématicien David Chavalarias, l’ancien Twitter “corrompt le débat public et est incompatible avec une démocratie fonctionnelle”. Il dénonce la machine à manipulation des réseaux sociaux tels que X, mais également celle de Meta. Et pour cause, de nombreuses personnalités politiques, journalistiques ou encore des influenceurs divers et variés sont présents sur ces réseaux.

Leurs propos non-vérifiés, quand ils l'étaient jadis par des modérateurs, se diffusent largement quel que soit le contenu. Il n’y a donc plus de filtre, l’opinion publique est manipulée au gré des publications de ces abonnés. D’autant plus que la plupart des campagnes électorales se jouent sur les réseaux !

Mais si les fake news et la désinformation, protégées par la supposée liberté d’expression et d’opinion, se diffusent, le risque d'une société pétrie de doutes et de questionnements est de plus en plus probable.

Rita Aubert, Erin Devalquenaire

« La démocratie est en danger »

Tristan Lahais, député de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine estime qu'il faut renforcer le rôle du parlement.

En ces temps où la démocratie Française est bousculée et où nous nous questionnons sur son avenir, nous accueillons pour la première fois au Lycée Simone Veil, Tristan Lahais, député de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Il s'est livré à cœur ouvert sur son parcours politique et sa vision sur l'état de la démocratie française.

Issu d'une famille politisée, il s'engage dès le lycée dans la gauche socialiste avant d'évoluer vers l'écologie politique en rejoignant le mouvement créé par Benoit Amont, Génération.s.

Une vision de son rôle de député

Le rôle de député est d'abord de "contrôler l'action du gouvernement" ce qui, est en ce moment, est une tâche difficile. Faisant partie de la commission des finances dirigée par Eric Coquerel, il explique que "le député est élu dans une circonscription pour représenter l'ensemble de la nation" ce qui peut porter à confusion car il n'est pas là pour représenter un territoire et les gens qui l'ont élu. Son devoir est néanmoins de faire le lien entre le parlement et le territoire. Revaloriser le rôle de l'Assemblée dans un contexte de majorité relative est en ce moment une de ses priorités.

Une démocratie française en danger

Une attaque de la démocratie est exercée par de grandes puissances mondiales. Cet impérialisme agressif nous place dans un rapport de force délicat sur les plans économique et militaire et "met fin aux grands principes du droit international" comme nous avons pu le connaitre. « On est en train de tourner la page d'une construction de paix qui a été celle du droit international ». Cette affirmation est éclairante car nous sommes dans une sorte de changement d'ère où plus rien n’est respecté et où il faudra trouver de nouveaux modes relationnels entre états.

La menace vient aussi de l'intérieur

Cependant, d'après Tristan Lahais, la menace viendrait également de l'intérieur.

Il prend l'exemple de Viktor Orbán en Hongrie, de Allemagne avec « l'AFD qui est un vrai parti néo-nazis"[...]"qui a fait des affiches de campagne où on voyait des gens faire des saluts nazis.

On voit ces pays d'Europe s'extrémiser mais l'on est aveugle au fait que "le prochain pays qui est susceptible de basculer à l'extrême droite c'est la France avec un RN financé par des banques russes".

Ceci serait le produit de 2 facteurs, d'abord "d'un état qui ne parvient plus à tenir ses promesses : quand on dit aux gens, croyez en la démocratie, croyez au système et que génération après génération, on a rien à offrir de mieux que ce qu'on a vécu soi-même, on peut petit à petit se détourner de l'idéal démocratique".

Le député évoque aussi la responsabilité de l'influence des "puissances d'argent" qui finissent par ne plus obéir à aucune règle déontologique comme c'est le cas avec les médias rachetés par Vincent Bolloré, patron d'un conglomérat multinational présent dans 140 pays et qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros.

Pour un renouveau démocratique

M. Lahais estime par ailleurs que le 49.3 limite grandement l'exercice du fonctionnement démocratique en faisant fi de la majorité qui se dégage au Palais Bourbon.

Il en est de même pour la dissolution de l'Assemblée Nationale après un vote de confiance.

Il lui apparaît clairement que cette possibilité déresponsabilise les députés. "quand vous savez que vous avez ce pouvoir de dissolution, vous agissez en fonction de cette possibilité réelle et pas nécessairement en fonction de ce qu'il faut faire" conclut-il.

M.Lahais plaide donc pour un renforcement des pouvoirs de l'assemblée nationale pour faire face à ce genre de dérives ou de dangers.

Mario Buffard,

Dany Tourniant

Démocratie locale : redonnons le pouvoir aux citoyens !

Claudine David, conseillère municipale plaide pour développer la démocratie participative. EVS est allée à sa rencontre pour en savoir plus et piocher des idées.

À l'échelle locale, la participation citoyenne joue un rôle clé. Si la démocratie représentative repose sur l'élection de responsables politiques, la démocratie participative permet, elle, d'impliquer directement les citoyens dans la gestion de leur commune. Cesson a ainsi reçu les "Marianne du civisme" : "Nous avons toujours eu un très bon taux de participation aux élections, quel que soit le type d'élection", explique Mme Claudine David, conseillère municipale de la ville. Pour autant, l'engagement citoyen suffit-il pour préserver la démocratie ?

Le budget participatif, un levier d’engagement citoyen

L'un des mécanismes les plus efficaces pour développer la démocratie participative est le budget participatif. Déjà mis en place dans plusieurs communes, comme Rennes et Cesson-Sévigné, ce dispositif consiste à dédier une partie du budget municipal à des projets proposés et votés par les habitants eux-mêmes."Cela permet aux citoyens d'avoir une incidence directe sur leur cadre de vie et de se sentir écoutés", précise Mme David. À Cesson par exemple, les bancs des causettes, des cendriers de collecte des mégots ou un kiosque ont été installés ainsi que vingt-quatre espèces de chênes plantés dans le parc de la Monniais. En donnant la parole aux habitants sur l'utilisation des ressources locales, ce type d’initiative favorise leur implication et renforce le lien avec les élus.

Les limites de la démocratie participative

La démocratie locale rencontre aussi des limites. "On distingue la démocratie représentative, avec les élus, et la démocratie participative, qui implique directement les habitants. Mais l'une ne doit pas exclure l'autre", souligne Mme David. La participation reste inégale selon les territoires, et certaines initiatives peuvent manquer de transparence ou d'efficacité. L'érosion de la confiance envers les élus peut freiner l'engagement.

Renforcer le lien entre citoyens et élus

Si la démocratie locale offre des solutions pour revitaliser la participation des citoyens, elle ne peut, à elle seule, garantir la pérennité du modèle démocratique. "Il faut multiplier les espaces d'expression et renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants", conclut l'élue.

Maya Gelpi

Saint-Sulpice-la-Forêt : championne de la démocratie !

En ce début 2025, Saint-Sulpice-la-Forêt a obtenu le prix de la Marianne du civisme pour son excellent taux de participation de 82 % aux élections législatives. Questionné à ce sujet, Yann Huaumé, le maire de la commune, s'est dit très fier : "On avance parce qu'on est récompensé !". Déjà médaillés en 2022 lors les présidentielles, les Sulpicien.nes votent afin de définir une liste citoyenne qui constituera l'équipe municipale et ainsi construire leur projet politique. Néanmoins, en dépit de l'implication importante de ces derniers, Saint-Sulpice n'échappe pas à l'abstention importante des jeunes. Yann Huaumé a conscience du défi à relever : "Ce n'est pas aux jeunes d'être convaincus, c'est à nous de les convaincre" explique-t-il. Par ailleurs, "le statut de l'élu.e est très peu compatible avec la vie de l'étudiant", pas étonnant donc que peu de jeunes citoyens se lancent en politique et exercent des mandats. Alors, pour lui, la solution c'est d'aller vers eux afin de les intégrer à la vie communale !

Conscient d'un certain malaise

Réélu en 2020, Yann Huaumé est optimiste pour ce qui concerne sa commune mais il a exprimé quelques doutes concernant la démocratie à une échelle plus large. Selon lui, la démocratie locale n'est pas en danger car on peut se parler directement de citoyens à élu.es, sans intermédiaires. Cela permet de débattre et de dissiper tensions et incompréhensions. C'est à l'échelle nationale que ses inquiétudes se situent : la montée vertigineuse de l'extrême droite - avec un score de 16.5 % aux dernières élections législatives dans sa commune - traduit un malaise profond. Il en va de la responsabilité des élus locaux de l'apaiser.

Justine Lesage

Le féminisme peut-il sauver la démocratie ?

Ancienne assistante parlementaire à l'Assemblée nationale, Mathilde Viot est aujourd'hui une militante féministe qui se bat pour les droits des femmes en Europe.

Mathilde Viot se présente aujourd'hui comme "activiste féministe". Elle a suivi une formation de juriste en droit public et travaillé à l'Assemblée nationale. Pour elle, le féminisme est un moyen de sauver la démocratie. C'est pourquoi, depuis maintenant plusieurs années, elle se bat pour les droits des femmes et coordonne la campagne #MaVoixMonChoix qui a pour but de rendre l'avortement sans danger et accessible à toutes dans l'Union Européenne.

"On assite à une destruction du droit international"

Mathilde se dit néanmoins inquiète quant à l'évolution des démocraties européennes qui pourraient contrarier ses actions. Elle explique assister à une "destruction du droit international" qui aurait commencé il y a 5 ans lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour elle, c'est bien cet événement qui a permis à toutes les forces réactionnaires de gagner en influence sur les sociétés. Mathilde croit que ce changement "dépasse le niveau purement politique" et que cela s'installe plutôt comme une "lame de fond culturelle". La diffusion de ces idées pourrait entraver l'évolution des mentalités sur le sujet du féminisme.

Ma voix, mon choix

Pour Mathilde Viot, il faut agir contre ce changement d'idéologie. Son moyen d'action à elle c'est le féminisme. Elle affirme "je ne me battrais pas à ce point pour le féminisme si je ne pensais pas qu'il pouvait apporter un changement structurel extrêmement important dans la société". Mathilde pense que le féminisme permettrait de changer le rapport humain au pouvoir, c'est pourquoi elle coordonne aujourd'hui une ICE (Initiative Citoyenne Européenne) en faveur du droit à l'avortement. Aujourd'hui, le nombre de signatures requises pour soumettre au vote l'ICE a été atteint. Elle doit recueillir maintenant 1 million de voix après des citoyens d'au moins 7 pays de l'UE. Un nouveau défi qui est pour Mathilde un moyen de fédérer les féministes européens et de "construire un vrai réseau de lutte contre l'extrême droite en Europe". Cependant, elle affirme "avoir besoin de tout le monde". Mathilde Viot espère que chacun puisse agir à son échelle pour faire avancer les choses.

Rita Aubert

La démocratie au lycée : réalité ou fiction ?

Le lycée est un espace où les élèves peuvent s’exprimer et proposer des améliorations pour leur quotidien. Mais les lycéens en veulent encore plus !

Avec des règles parfois perçues comme autoritaires, telles que l’interdiction de manger ou de boire en classe, le lycée reste un lieu d’expression où la pluralité est encouragée. Les élèves peuvent ainsi s’habiller à leur guise. Les tenues vestimentaires ont d'ailleurs consitué un point de débat important entre les élèves et la Direction, lors de la rédaction du règlement intérieur. Mais les échanges, menés dans une atmosphére d'écoute et de confiance mutuelles, ont conduit à des consensus et à l'élaboration de règles acceptées et comprises par tous.

L'établissement soutient également les propositions et initiatives des élèves pour rendre la vie de au lycée plus agréable. Une réelle place est donc accordée à la diversité et à l’originalité. Ces libertés, souvent rares dans d’autres établissements, témoignent de l’ouverture d’esprit des différents acteurs de la vie lycéenne.

Le dialogue entre élèves

et administration

Des instances importantes existent pour permettre aux lycéens de s'impliquer dans de l'établissement. Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) est une instance représentative qui permet aux élèves d’exprimer leurs avis et de proposer des améliorations pour la vie scolaire. Composé de représentants élus par les lycéens, il est un lien direct entre les élèves et la direction. C'est grâce à l'investissement des élus que beaucoup de projets voient le jour. Par exemple en 2023, s'était tenu un stand de prévention pour la journée mondiale de la lutte contre le sida. La Maison Des Lycéens (MDL) offre, elle aussi, un véritable espace d’autonomie et de créativité. Gérée par des lycéens pour les lycéens, elle organise des événements, finance des projets afin de dynamiser la vie du lycée. Lors des récréations le matin et l'après-midi, les élèves membres de la MDL vendent des collations dans le foyer. Cette organisation montre que les élèves ont un rôle actif dans leur environnement scolaire, même, si en dernier lieu, c'est la direction qui valide les initiatives lancées.

Le pouvoir des élèves n'est-il qu'une illusion ?

Les règles édictées dans le règlement intérieur du lycée ne sont pas là pour brimer : elles visent à garantir un cadre favorable à l’apprentissage pour tous. Comme l’explique Frédérique Collet, professeure : « Le rôle du professeur est d’installer un cadre pour faire progresser ses élèves. On ne peut pas tout faire sous prétexte de liberté. La liberté est certe encadrée mais elle est réelle." Certains élèves, interrogés à ce sujet, se posent cette question : « Pourquoi ne peut-on pas tout faire ? ». La réponse est simple : la démocratie ne signifie pas l’absence de règles, mais leur construction collective. La démocratie au lycée, ce n'est donc pas le fait d'avoir tous les droit mais plutôt d'avoir la possibilité de s’exprimer et d’influencer la vie de l’établissement. Les règles sont là pour structurer la vie collective et garantir un enseignement de qualité. Une élève de terminale explique ainsi que "les règles imposées servent à apprendre à vivre en société".

La légitimité des règles

Lorsqu'on est élève, il est tout à fait normal de ne pas avoir de "pouvoir" sur le cours puisque que on est là pour apprendre. Quand on est élève on n'est ni formateur de professeurs, ni inspecteur. Le professeur est légitime pour enseigner sa matière. Certains ont même fait jusqu'à sept ans d'études pour acquérir cette compétence. Mais, pour autant, l'élève peut très bien aller voir le professeur s'il n'a pas compris des points du cours, s'il y a une erreur de points sur une note ou pour échanger s'il considère qu'un problème existe. Les élèves ne cherchent pas à avoir des libertés insignifiantes ou symboliques, telles que le "droit de garder leur manteau en classe" ou encore celui de "boire et manger en classe". Ils souhaitent seulement être bien préparés pour l'avenir et acquérir de nouvelles connaissances et compétences, dans un climat de bien-être. Certaines règles peuvent, néanmoins, paraître pesantes. Mais si elles sont bien comprises, on peut affirmer que la démocratie existe au lycée.

Encore plus de débats

et d'échanges

Selon les élèves, il reste encore des progrès à faire : nombreux sont ceux qui souhaiteraient bénéficier d'encore plus de débats en classe et d'échanges plus libres avec les profs. Les élèves ont leur mot à dire dans la majeure partie des décisions qui sont prises au lycée, mais ils en veulent encore plus. C'est le signe d'une grande vitalité démocratique.

Louise Dandois-Lucie Jouault