Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Le lycée à l'international

Lire en page 5

| N° 19 - Janvier 2019 | www.lycee-notredame.fr |

L'orientation à Notre-Dame d'Espérance

Laëtitia Billaud, responsable du Bureau de Documentation et d'Information sur l'Orientation (BDIO), explique les divers aspects de sa mission.

L’orientation, vaste sujet d’actualité, inscrit dans la réforme du lycée, est une préoccupation du lycée Notre Dame d’Espérance, et ce, depuis plusieurs années. L’équipe éducative et pédagogique de l’établissement accompagne les élèves dans la construction de leur projet en leur permettant de vivre au mieux leur scolarité. Un regard serein est ainsi porté sur l’avenir.

Parcours

Psychologue de formation avec une spécialisation « orientation tout au long de la vie », j’ai accompagné des jeunes en collèges, lycées, écoles et universités via le CIO d’Angers et via le service d’information et de conseil aux familles, un service de l’APEL. Par ailleurs, j'ai travaillé à la mission locale angevine à l’insertion des jeunes de 16/25 ans. Une expérience auprès d'adultes en questionnement dans le cadre de bilans de compétences, de cellules de reclassement, d'outplacements, de création d’entreprises ou de prestations pôle emploi a enrichi considérablement mes connaissances et ma pratique de l'orientation tout au long de la vie.

Fonctions au sein du BDIO

Ma mission, au sein du lycée Notre Dame d’Espérance a pour objectif d’accompagner les élèves et les enseignants dans l’orientation des élèves de la seconde à la terminale ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur (BTS). Je les rencontre dans le cadre d’entretiens individuels pour les aider à réfléchir à leurs projets professionnels futurs. Pour les élèves qui n’ont pas d’idées, je les aide à définir des pistes d’orientation à partir de leurs centres d’intérêts, de leurs traits de personnalité, de leurs aspirations, de leurs capacités et à partir de tout élément qui entre en compte dans la construction de leur parcours d’orientation. Ils viennent prendre rendez-vous pendant la récréation ou sur la pause déjeuner.

Le BDIO est également un lieu de travail ouvert à tous. Les élèves et étudiants ont accès à la documentation liée aux secteurs d’activités, aux métiers et aux formations. En lien avec les professeurs principaux, j’interviens auprès des classes en fonction des besoins qu’ils ont exprimés sur les projets d'orientation. Par ailleurs, je mets régulièrement à jour les informations relatives aux portes ouvertes, conférences, événements ou salons de l’orientation. Les élèves et étudiants ont accès à ces informations au sein du BDIO et dans le couloir, près du self.

Actions et nouveaux outils

Entre septembre et novembre, j’ai rencontré une centaine d’élèves et étudiants en entretiens individuels. Je suis intervenue en classes pour parler de la recherche de stage, du CV, de la lettre de motivation Parcoursup, de leur projets d’orientation via l’outil Explorama. J’ai mis en place de nouveaux outils pour faciliter la connaissance de soi, pour travailler sur les représentations sociales et des outils pour trouver de l’information. Deux ordinateurs sont en libre accès pour travailler sur les projets avec des liens tels que www.terminales2018-2019.fr mis à disposition.

Ma vision de l’orientation

L’orientation consiste à accompagner une personne en la rendant actrice. Pour ce faire, il faut « équiper » les élèves en leur donnant des clés, et non des réponses. Il est essentiel de confronter son projet à la réalité en passant par des enquêtes secteurs et enquêtes métiers (via les réseaux sociaux professionnels, via des rencontres…) ; en regardant des vidéos de présentation de métiers ; en allant chercher de l’information notamment via les parcours Onisep ou les fiches CIDJ ; en ayant des expériences professionnelles, stages ou « job d’été » ; en échangeant avec des étudiants de l’enseignement supérieur et, plus encore, au travers de toute action allant dans le sens d’une prise de recul qui favoriserait la construction d’un projet réfléchi et réaliste pour soi. Les acteurs de l’enseignement supérieur sont les « recruteurs Parcoursup ». Ils attendent cette démarche d’un élève qui s’inscrit dans un parcours de l’enseignement supérieur. Il n’est pas interdit de changer de voie, de réfléchir, de plier la flèche pour lui donner une autre direction. Il s’agit d’être cohérent dans sa démarche d’orientation, de lui donner des arguments issus de ses expériences (personnelles, professionnelles) et de la connaissance que l’on a de soi à un instant T. Du travail en perspective et de beaux projets à venir.

Laëtitia BILLAUD.

Horaires du BDIO :

lundi et mardi : 8h/ 13h30 14h/16h30

jeudi : 8h/13h15

Anaïs en service civique au lycée

Anaïs Poisbeau est présente depuis le 15 octobre jusqu'à la fin de l'année scolaire pour une mission principale axée autour du développement durable.

Pour commencer, qu'est ce que le service civique ?

Les structures proposant des services civiques peuvent être soit des collectivités, des associations ou encore des grandes entreprises.

Il existe une plateforme sur Internet "Service Civique" qui est gérée par l'État, où les structures proposent des missions pour lesquelles elles cherchent un jeune âgé entre 18 et 25 ans (jusqu'à 30 ans pour une personne en situation de handicap).

Ces missions sont proposées en France ou à l'étranger. Les jeunes se rendent sur cette plateforme et choisissent des critères de lieux, de durée, de thème, pour ensuite postuler.

Il peut s'agir de missions de solidarité, de développement international et aide humanitaire, de mémoire et citoyenneté, de culture et loisirs, de sport, d'éducation pour tous, de santé, d'environnement, d'intervention d'urgence, concernant tous les publics : les personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc.

Par ailleurs, il faut savoir qu’on peut réaliser un service civique une seule fois dans sa vie. Le service civique peut durer de 6 mois à 12 mois maximum. Nous pouvons effectuer de 24h à 35h dans la semaine.

Personnellement, mon service civique dure huit mois, donc je serais ici jusqu'à la fin de l’année scolaire.

Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le service civique ?

J'ai voulu réaliser un service civique après avoir terminé mes études (Bac ES, BTS Économie Sociale et Familiale, licence professionnelle Agent de Développement Durable). Je souhaite acquérir une expérience professionnelle et renforcer mes compétences dans un domaine qui me tient à cœur.

Ayant fait des études en BTS puis à la fac, je n'ai pas réalisé beaucoup de stages. Or, le service civique s'avère être très qualifiant et intéressant pour les entreprises.

Pourquoi avoir choisi le lycée Notre-dame d'Espérance ?

Lors de mes recherches sur la plateforme, j'ai trouvé la proposition du lycée. Les missions proposées correspondaient à mes attentes.

Le fait de travailler avec des jeunes m'a très vite attirée, car il est important de sensibiliser la nouvelle génération, acteurs d'aujourd'hui et de demain.

Suite à ma candidature, j'ai obtenu un entretien avec les trois principaux membres de la direction.

Pourquoi avoir choisi le développement durable ?

J’ai grandi avec un père agriculteur, qui m'a transmis ses valeurs en terme de respect de l'environnement. A ce jour, je souhaite à mon tour les transmettre. C'est un domaine que je souhaite faire découvrir aux autres et leur donner envie de faire changer les choses.

Reçoit-on une rémunération lors d'un service civique ?

Oui, nous recevons un salaire mensuel d’environ 470 euros par l’État, et la structure nous verse une centaine d’euros par mois. Peu importe le nombre d’heures, le salaire reste le même.

Quels sont les projets prévus pour cette année au lycée ?

Un projet contre le gaspillage alimentaire a débuté mi novembre : installation du tri au self, réduction des déchets. Des actions vont être menéessur le tri sélectif dans les classes et les couloirs. Il y aura aussi un projet avec l'infirmière et les internes, pour les sensibiliser sur la nutrition ; bien équilibrer et varier leurs repas entre ce qu'ils mangent le midi et le soir. Il est grand temps d'agir. D'autres projets sont à venir : sensibilisation aux gestes éco-citoyens, demande de labellisation E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable).

Où peut-on vous trouver dans le lycée si besoin ?

Vous pouvez me retrouver en B039, face à la salle de DS, près de l'infirmerie. Je suis présente le lundi, jeudi et vendredi de 8h à 17h30, le mardi de 12h à 20h et le mercredi de 8h à 12h. Vous pouvez venir si vous avez l'envie de participer à une action ou avoir plus de renseignements sur le service civique ou encore si vous souhaitez vous investir dans le comité "Europ'Action" ; ce comité, créé par des élèves de terminale a pour but de proposer des actions au sein du lycée mais également à l'échelle locale, régionale et européenne.Je suis ouverte à toute proposition.

Quels conseils donneriez-vous à un élève qui souhaiterait faire le service civique ?

Avant tout, je lui conseillerais d’avoir un baccalauréat en poche, ou même dans la mesure du possible, d’avoir un bac+2 pour acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine qui l'intéresse. Il devra être capable de s'exprimer et de partager ses connaissances dans son domaine d'étude au public désigné. Il faut donc bien chercher le thème qui lui convient. Il devra s'engager au maximum dans sa structure car c’est une expérience professionnelle enrichissante.

Que souhaitez-vous faire après votre service civique ?

J'aimerais travailler dans une collectivité avec des jeunes afin de les sensibiliser au développement durable, en montant des projets avec eux.

Je serais fortement intéressée par l'idée de rester dans le cercle éducatif, que ce soit en primaire, au collège, ou même encore dans un lycée. Mais ce ne serait plus dans le cadre d’un service civique. Il faudrait alors que je sois recrutée par une autre structure : la région, le département ou même directement par un lycée.

Chloé GRANGIENS.

Marcellin GUILLOTIN.

TL

Johanna Pfab, nouvelle enseignante

Les élèves poursuivent l'étude du chinois avec une nouvelle professeure.

Quand avez-vous commencé le chinois ?

J'ai commencé l'apprentissage du chinois en seconde en LV 3 un peu comme vous ici. Ensuite, après ma première S, je suis partie une année en Chine grâce au programme d'échange interculturel AFS. Cette année-là a transformé ma vie. J'ai énormément appris sur la culture chinoise, sur le monde et sur moi-même. D'ailleurs je ne ferai que recommander ce genre d'expérience.

Quelle a été votre vocation ? Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner le chinois ?

Après mes études d'ingénieure, je suis partie explorer le monde et différentes manières de travailler, pour trouver ce qui me correspondait le mieux. Je suis partie en voyage, je suis restée vivre en Chine, où je me suis immergée dans sa culture. J'ai enseigné l'anglais et le français aux chinois. J'ai aussi été interprète free-lance, guide touristique dans des régions reculées"(villes de Guizhou et Yunnan). A mon retour en France, j'ai souhaité d'enseigner le chinois.

Depuis combien de temps enseigne-t-on le chinois au lycée ?

Le lycée Notre-Dame d'Espérance propose l'étude du chinois depuis quatre ans.

Dans quelle classes intervenez-vous ?

J'interviens dans les classes de seconde, première, terminale et BTS.

Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec les élèves ?

"-N'ayez pas peur ;

-Soyez curieux et restez-le ;

-Ouvrez vos horizons et vos manières de penser".

Louis CHEN.

TS1

La rentrée à l'internat

Une rentrée pleine d'émotion...

Le trente-et-un août dernier, ce fut la rentrée d'internat. Dans la joie et la bonne humeur, les élèves ont assisté à la réunion de présentation de l'internat et ont pu découvrir leurs chambres. Ils ont apprécié le résultat des travaux de rénovation. Certains élèves ont même pu installer eux-mêmes leurs matelas à la rentrée.

Les élèves ont été accueillis par Madame Guitteau, responsable de l'ensemble de l'internat ; Monsieur Nowicki est chargé de l'internat garçons ; Madame Dalibon et Madame Kergoät sont responsables de l'internat des filles, Madame Kergoät est revenue au lycée pour s'occuper de nous pour quelques mois.

Découvrir les différentes instances de l'internat...

Cela fait déjà quelques mois que les élèves y vivent, et ils ont un très bon ressenti sur l'internat avec sa très bonne ambiance. Plusieurs actions ont été mises en place pour le bien-être des élèves et leur intégration ; par exemple, un temps de tutorat a été organisé pour les élèves ayant des difficultés scolaires, un temps d'AS (Basket, Foot, Escalade...) mais aussi une détente le soir, dans le bureau de la responsable de l'ensemble de l'internat, une tisanerie, un atelier cuisine le mercredi après-midi, les fêtes (à Noël et au printemps), les sorties, les soirées anniversaires, le CDI, le foyer de l'internat, etc...

Emilien HEUZÉ.

2D7

Tristan PANHELLEUX.

2D3

Baptiste ROUDAUT.

2D5

La journée d'intégration des secondes

Une nouvelle année scolaire commence et qui dit nouvelle année dit nouveaux élèves qui ne se connaissent pas.

L'équipe pédagogique a proposé aux nouveaux élèves de seconde le 3 septembre 2018, une journée d'intégration avec nos classes respectives au parc paysager de Saint-Nazaire.

Durant cette journée, nous avons pu côtoyer nos nouveaux camarades, nous créer de nouvelles amitiés et découvrir notre nouvel établissement.

Le matin, au cours de l'appel qui a eu lieu dans la cour, nous nous sommes regroupés par classe, et sommes allés, dans le gymnase, écouter Madame Hareau-Lepeltier qui nous a présenté le lycée et ses valeurs. Nos professeurs principaux nous ont fait visiter le lycée et nous ont emmenés dans nos classes respectives où nous avons pris connaissance de notre emploi du temps et du programme de la fin de journée. L'après-midi, nous sommes allés au parc paysager de Saint-Nazaire.

Les différentes activités de l'après-midi

Là-bas, nous avons donc fait plusieurs activités avec nos camarades de classe. Nous nous sommes présentés les uns les autres, grâce à un petit jeu qui faisait appel au hasard ; chacun piochait dans une pochette le nom d'une ville ou l'image d'une ville afin de constituer des binômes. Les membres des binômes se présentaient réciproquement devant tout le reste du groupe classe, ce qui a permis de découvrir les autres élèves, leurs passions et leurs passe-temps.

S'ensuivirent une partie de balle au prisonnier et le jeu du serveur, dont le but est de faire tomber le moins possible d'eau d'un verre posé sur un plateau tout en effectuant un parcours sportif. Bien sûr, c'est l'équipe qui arrive en premier qui gagne. L'esprit d'équipe fut donc nécessaire pour gagner. Ensuite, nous avons pu jouer à un jeu de devinettes. Deux équipes étaient formées, l'une devait faire deviner à l'autre un mot qui était écrit sur une carte sans utiliser d'autres mots également écrits sur la carte.

A la fin de cette après-midi animée, nous sommes rentrés au lycée. Les nouveaux internes, eux, ont passé leur première nuit à l'internat après avoir découvert un nouvel environnement de travail. Cette journée d’intégration permet aux élèves et aux professeurs de faire connaissance afin de préparer au mieux la nouvelle année scolaire : chacun peut échanger, communiquer dans un esprit de camaraderie et ainsi éviter l’isolement.

Pierre MASSONNEAU.

2D1

Ugo BOSSARD.

2D1

Nathan ARNOULT.

2D3

.

S'organiser au lycée

Il y a quelques mois c'était la rentrée. La première année de lycée est toujours difficile surtout si on pratique une activité extrascolaire à côté. Pour réussir une première année de lycée, il faut être assez organisé. Dans cet article, on va pouvoir vous donner quelques conseils pour être le plus organisé possible. Dans un premier temps, au lycée, il faut trouver son rythme de travail quand on a un emploi du temps assez chargé et choisir ses priorités pour l'année. Il faut toujours s'avancer le plus possible dans ses devoirs, on peut aussi établir un planning pour chaque jour.

Faire un planning, à quoi ça sert ?

Un planning sert à donner une place pour chacune des activités, identifier les plages horaires pendant lesquelles le travail à la maison peut être effectué et organiser ses moments de loisirs.

La bonne organisation est celle qui tient compte des études mais aussi des rythmes personnels. Pour le travail personnel à produire en dehors des cours, il ne suffit pas de réserver quelques plages horaires sur son planning, l'idéal est de découper son travail en plusieurs parties, c'est plus efficace car cela favorise la concentration et la mémorisation. D'autre part, il y a aussi des choses qui peuvent nuire à l'organisation comme les trieurs, par le fait de laisser des feuilles volantes et de ne pas les ranger. Ceci rend la tache plus difficile.

Après tout, chacun sa propre méthode. Si vous possédez déjà une organisation de travail efficace et qu'elle vous convient, continuez-ainsi !

Nourhanne TRABELSI.

2D3

Margaux LE MERRER.

2D7

LA SOURCE, un lieu pour toi !

300m2 d'innovation et un accompagnement convivial pour te mettre en valeur ! Un lieu unique.

Un lieu différent des autres à Saint-Nazaire t'est proposé si tu as entre 15 et 25 ans. Un lieu concret pour donner sens à tes envies et trouver un accompagnement dans tes démarches, quelles qu'elles soient !

Un lieu entièrement pensé et conçu par les jeunes et mis à l'entière disposition de tous de par son aménagement modulable et adaptable à toutes les propositions.

Pourquoi y adhérer ?

Viens avec tes projets, des idées d'ateliers qui te plairaient d'organiser pour en bénéficier. L'équipe de La Source est là pour t'épauler dans la réalisation de tes projets, la prise d'initiative et d'autonomie sont clairement favorisées dans ce lieu d'autant plus que la modernité de ses équipements numériques renforce les possibilités. La Source s'adresse à tous les jeunes, même toi qui n'as peut-être pas d'idées, pousse les portes et tu trouveras un endroit où te poser, consulter des documents en toute tranquillité. En effet, La Source comporte une zone où tu pourras consulter des bons plans déposés par les jeunes eux-mêmes. De plus, un accès à l'information pour ton orientation t'est proposé, et de qualité puisque cet espace bénéficie d'un label Information Jeunesse. Alors n'hésite pas et viens poser tes questions !

Également sachant que le nombre de travaux de groupe demandés au lycée est important et qu'il est parfois compliqué de se retrouver chez quelqu'un pour travailler, La Source te propose des salles de co-working modernes et accueillantes avec vidéo projecteurs et ordinateurs, et un espace cuisine si besoin !

Des réponses à tes questions, de nouvelles rencontres, une ambiance chaleureuse, et des ateliers enrichissants, voilà ce qui t'attend à La Source si tu oses pousser les portes de ce lieu "mystérieux" que nombreux d'entre nous voient tous les matins sans jamais oser franchir le pas !

Comment ça fonctionne ?

La Source n'est pas seulement accessible par son équipe et sa liberté d'esprit mais aussi par ses horaires réguliers en journée et en soirée du mercredi au samedi et de par sa localisation puisque le lieu est situé à l'angle de la rue de la paix et de la rue d'Anjou à Saint-Nazaire tout proche de l'arrêt "Rue de la Paix" ! Pour bénéficier du lieu et de tout ce qu'il propose, une seule chose est requise : être adhérent (une cotisation symbolique annuelle de 2 euros). Par ailleurs si tu souhaites connaître la programmation du mois ou même y participer, une page Facebook existe mais tu peux aussi la trouver directement à La Source.

Pour principe : la liberté et l'efficacité !

La Source met un point d'honneur à ce que la venue des jeunes ne soit jamais une corvée ou une contrainte ! En effet, issu du Projet Educatif Local et d'une longue réflexion des jeunes du conseil Nazairien "Jeunes en Ville", le lieu est rendu particulièrement efficace dans l'accompagnement des projets par exemple. Alors si tu souhaites donner tes idées d'ateliers, tu es sûr de trouver une écoute ainsi qu'un soutien dans leur mise en place. Rien de bien sorcier, aucune perte de temps, un vrai apport conseil, social et culturel te sont garantis alors n'hésite plus à passer la porte et tu verras.... Essayer c'est adopter !

A savoir

Rendez-vous au 46 rue d'Anjou à Saint-Nazaire, aux horaires suivants :

mercredi 12h30-19h

jeudi 12h30-19h

vendredi 12h30-19h

samedi 10h-19h

Contact 02.44.73.45.99

Neyrelle RIVALIN. TES2

Au cœur d'une action engagée

Les élèves de terminales s'unissent autour d'un projet solidaire.

A l'occasion de la célébration de Noël, l'animatrice en pastorale, Madame Squiban appelle chaque classe de terminale à mettre en place un projet commun, social et solidaire.

En effet, les fêtes de fin d'année invitent aux valeurs de partage et de solidarité, et c'est pourquoi Mme Squiban souhaite transmettre cela en incitant les futurs étudiants à aller vers autrui dans ces derniers mois de l'année.

L'objectif

Les élèves donnent de leur temps et de leur volonté pour s'organiser et aider des personnes en difficulté ou marginalisées.

Ce projet avait déjà été mis en place par Mme Squiban -appuyée par la direction et certains professeurs- et réalisé par les classes de terminales pour Noël 2017. Elle aime à souligner que cette expérience s'était très bien passée, avec de nombreux retours positifs.

Une préparation d'avenir

Mme Squiban explique son choix d'inciter les élèves à une telle action lors de leur dernière année de lycée par le fait que ces élèves feront face, dans quelques mois, à la vie étudiante qui implique un grand changement et leur demandera une responsabilité plus importante.

Les terminales vivent déjà cette manière de se prendre en main par leur choix d'orientation, mais elle souhaite amplifier cette prise en charge par une ouverture sur le monde par la création de liens avec des personnes différentes.

Mme Squiban insiste donc sur cette volonté de sortir de sa coquille. C'est alors un défi, certes difficile, mais qui nous fait grandir, élèves comme adultes, et nous enrichit.

A travers ce projet, Mme Squiban parle d'une double solidarité : tout d'abord, envers les autres ; ensuite, entre les élèves d'une même classe -parfois nombreux et aux opinions et caractères très différents- autour d'un projet commun.

L'idée et la réalisation de ce projet doivent venir de la volonté des terminales, et non des adultes encadrants.

Des projets variés

Ces projets présentent donc des enjeux importants, autant pour les élèves que pour les personnes vers lesquels ils se tournent. En 2018, d'ailleurs, les classes de terminales présentent des ambitions diverses : aller voir des migrants à Saint-Brévin, se rendre dans une maison de retraite à La Baule, s'engager pour la banque alimentaire, aller à la rencontre des personnes autistes du lycée ou encore aider les bénévoles d'Emmaüs.

Ces projets solidaires des terminales seront présentés lors de la célébration de Noël au lycée, devant les autres classes, terminales et premières, qui, eux aussi, dévoileront leurs projets inédits à cette occasion.

Antonin ROUSSEAU. TL

Le triomphe de l'amour

La classe de 1re ES2/L a assisté à une pièce de Marivaux, " Le triomphe de l'amour " mise en scène par Denis Podalydès.

La classe de 1re ES2/L a eu l'occasion d'assister à une pièce de Marivaux, "Le triomphe de l'amour" mise en scène par Denis Podalydès, le mercredi 9 octobre dans le cadre du programme de français accompagné de Mmes Le Bihan, Cervelli et Galipeau.

L'auteur :

Marivaux a écrit " Le triomphe de l'amour" en 1732 en s'inspirant du style de Racine tout en lui ajoutant une ombre souriante. Il est né à Paris le 4 février 1688 dans une famille de petite noblesse. Il s'essaie à différents genres littéraires : romans, feuilletons, poèmes, chronique journalistiques, comédies théâtrales puis publie son premier texte en 1712. Il rencontre ses premiers succès à partir de 1722 notamment grâce à La surprise de l'amour. Il publie une quarantaine de pièces, de comédies de sentiments, comédies d'intrigue, comédies de moeurs, comédies sociales et philosophiques. Dans ses oeuvres, Marivaux décrit toutes les nuances et les troubles de l'amour, son style est à la fois sophistiqué et parfois considéré comme superficiel et frivole. Il meurt d'une pleurésie en 1763.

Le metteur en scène :

Denis Podalydès, le metteur en scène du Triomphe de l'amour, est né le 22 avril 1963 à Versailles, il est acteur, scénariste, écrivain français, et sociétaire de la Comédie Française. Il a remporté en 2007 un second Molière avec la mise en scène de Cyrano de Bergerac. Comique ou touchant, lunaire ou naïf, Denis Podalydès incarne la réussite d'un acteur dans ses choix de rôle autant que dans ses compositions.

Résumé de la pièce :

La pièce de théâtre est l'histoire de Léonide, princesse de Sparte, héritière d’un trône jadis usurpé par son oncle, elle apprend un jour qu’Agis, I’héritier légitime qu’on croyait disparu, vit auprès du philosophe Hermocrate et de sa sœur, Léontine, une vieille fille vertueuse. Ils élèvent Agis à l’écart des choses de ce monde, dans la suspicion des femmes. Ayant entrevu Agis, Léonide conçoit aussitôt pour lui un très vif penchant, et décide de rétablir ses droits en lui offrant, avec sa main, la possibilité de partager son trône. Elle imagine, secondée par sa suivante Corinne, un stratagème aussi hardi qu’ingénieux. Achetant le silence et la complicité d’Arlequin et de Dimas, valet et jardinier d’Hermocrate, la princesse, déguisée en homme, s’introduit, sous le nom du voyageur Phocion, dans la demeure du philosophe, dont elle feint de solliciter les sages conseils. Devant sa méfiance, pour tromper sa vigilance, elle révèle son sexe, et fait à I’austère philosophe l’aveu d’un amour que celui-ci lui aurait, dit-elle, inspiré. Il succombe vite à ses charmes…

Cette pièce de théâtre est à la fois comique mais nous fait aussi méditer sur des points important tel les relations humaines autant amicales qu'amoureuses.

Raimbault Ameline

Le Lohé Ambre

1L

Brèves du lycée

Labellisation du lycée

Notre-Dame d'Espérance a été labellisé Lycée International le 18 avril 2018. L'équipe éducative s'est engagée à :

- Vivre l'ouverture au monde dans sa diversité

- Développer l'apprentissage des langues les mobilités des élèves, et les relations internationales

- Favoriser l'accueil des personnes, de leurs idées et de leurs cultures

- Soutenir la formation pour tous et accompagner les personnels dans la demande d'ouverture à l'international.

Course solidaire

Les terminales et des professeurs ont couru le 26 septembre 2018 pour récolter des fonds pour l'association "Les virades de l'espoir", et, dans cette même matinée, une vingtaine d'associations se sont présentées aux élèves de seconde et de terminale en un forum destiné à les sensibiliser à l'engagement.

Remise de diplômes

Le samedi 6 octobre 2018, l'équipe pédagogique recevait les nouveaux bacheliers et techniciens supérieurs pour leur remettre leurs diplômes.

Conférence

Les élèves de seconde et les étudiants de première année des BTS ont assisté aux conférences de Monsieur Jacky Cordonnier, spécialiste des risques d'internet, les 8 et 9 octobre 2018.

Salon de l'Etudiant

Les 30 novembre et 1er décembre 2018, les représentants de l'enseignement supérieur du lycée ont participé au salon de l'étudiant, parc de la Beaujoire à Nantes.

Temps fort de l'Avent

Le 6 décembre 2018, les étudiants de BTS de première année ont réfléchi sur le thème "se préparer à Noël, qu'est-ce que cela évoque pour vous en 2018" avec le père Emmanuel Mustière, prêtre référent de l'établissement.

Journée orientation

Au matin de la journée orientation du 14 décembre 2018, Madame Blouet est intervenue devant les élèves de terminale sur la "conduite d'entretien". L'après-midi, les élèves ont pu visiter le forum des métiers composé de 26 ateliers.

Soirée des internes

Les internes de terminale ont comme chaque année invité l'ensemble de la communauté éducative à participer à leur soirée de Noêl.

Le parcours atypique d'une littéraire

Jeanne, de retour en classe de TL après un an d’absence, nous raconte l'aventure qu'elle a pu vivre en partant à l’étranger

Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ta vie avant de partir à l'étranger et ce qui t'a motivé à faire ce voyage ?Je n'étais pas très motivée à bosser, et c'est ce qui m'a poussée à partir. Je voulais casser ma routine de tous les jours.

Avec quel organisme es-tu partie et quels sont leurs tarifs ? Je suis partie avec le Rotary, le coût total pour ma famille était d'environ 2000 euros. Ce tarif comprend l'ensemble du séjour mais il faut aussi savoir que le Rotary nous donne entre 80 et 100 euros par mois une fois que tu es à l'étranger.

Combien de temps es-tu partie ?Je suis partie 10 mois en Allemagne de septembre 2017 à juillet 2018 donc toute l'année que j'aurais dû passer en terminale.

Raconte-nous ton année plus en détail : Je suis passée dans trois familles d'accueil ; car c'est important pour l'organisme de diversifier les contacts. J'ai eu de bonnes familles mais aussi des mauvaises ; il est important de savoir que c'est possible. Au lycée, j'étais dans un niveau seconde. Les cours durent 45 min et on commence à 8h pour finir à 13h.

Les aspects positifs ?Les points positifs ont été de rencontrer l'autre et une nette amélioration en allemand.

Les aspects négatifs ? Apprendre à se gérer et à vivre seule ont été pour ma part des points difficiles à gérer. Il faut être très autonome et ne pas avoir peur de la solitude ; les gens ne vont pas forcément engager le contact.

Ta vie au lycée en France a t'elle changée depuis ? Le retour n'a pas trop été difficile pour moi mais il faut savoir vite se réadapter au système scolaire d'ici.

Tu es revenue finir tes études à Notre-Dame, quels sont tes projets après la terminale ? J'aurais voulu être éducatrice spécialisée mais le voyage m'a donné envie de changer tous mes projets et maintenant j'aimerais faire de l'humanitaire.

Si quelqu'un lit cet article et qu'il aimerait partir à l'étranger, quels conseils pourrais-tu lui donner ? Il ne faut pas se dire "je suis étranger" et il faut s'intégrer vraiment dans le pays, aller vers les autres. Il n'est pas nécessaire de savoir extrêmement bien parler la langue locale. Ne pas se poser de questions et concrétiser son projet. Mais il ne faut pas non plus trop se faire de rêves.

Un mot pour définir ton voyage ?Parenthèse ; parenthèse dans ma vie que je ne regrette pas et qui m'a beaucoup apportée.

Marcellin GUILLOTIN. TL

Le projet Erasmus+ de la classe section européenne

L’année passée, les élèves de 2D5 ont participé à l’élaboration d’un projet Erasmus+ dans le cadre de la section européenne. Cela leur a permis de faire un échange avec différents pays.

Le projet Erasmus+ doit permettre de renforcer les compétences de chacun, de soutenir l'innovation au sein d’établissements, d’organismes d'éducation ainsi que faciliter leur internationalisation.

Il permet de promouvoir une utilisation transparente et cohérente au niveau européen des outils de reconnaissance et de validation des compétences et enfin de favoriser la coopération entre pays européens et non-européens.

En 2016, Erasmus+ a déboursé 2,2 milliards d’euros pour permettre à 725 000 étudiants et volontaires de participer à un projet à travers les pays membres de l'Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie et l’ancienne République Yougoslave de Macédoine. Erasmus+ englobe aussi 79 000 organisations et 21 000 projets.

Erasmus+ est l’un des programmes qui est le plus réussi mais aussi le plus emblématique de l’Union Européenne. Il concerne tous les âges tant que le but des jeunes ou des professionnels est de voyager pour s’enrichir personnellement.

Pour permettre d’en savoir davantage sur ce projet et sur les voyages organisés en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie par le lycée, nous avons interviewé deux élèves Julie Courtès ainsi que Clémence Taconné qui sont parties récemment en Allemagne avec huit autres élèves du lycée grâce à l’organisme Erasmus+ :

Pouvez-vous expliquer votre projet Erasmus+ ?

Julie : “Notre classe a été sélectionnée pour un projet Erasmus+ grâce à Monsieur Richardeau qui a mené à bien ce projet. Les différents voyages proposés ont été en partie financés par l’Union Européenne ce qui nous a permis de faire un voyage moins coûteux que le prix initial.”

Clémence : “Pour chaque voyage proposé, un thème nous a été imposé, pour nous les énergies du futur, avec pour projet final un débat en compagnie des autres élèves étrangers.”

Ce voyage vous a t-il permis de connaître une nouvelle culture ?

Julie : “Oui, nous avons pu découvrir des élèves allemands ainsi qu’une nouvelle culture grâce aux monuments que nous avons pu visiter en Allemagne, mais aussi un peu de la culture hongroise et roumaine grâce aux échanges qu’on a pu avoir avec les élèves qui ont participé à ce projet.

Avez-vous construit des projets de classes pendant le programme scolaire en lien avec Erasmus + ?

Clémence : “Oui, pendant plusieurs semaines nous avons préparé le jeu de l’oie en lien avec des termes scientifiques, de plus nous avons appris du vocabulaire anglais sur les énergies futures pour permettre d’enrichir le débat final.”

Qu'est ce que cet échange vous a apporté personnellement ?

Clémence : “ On a pu découvrir une nouvelle manière de vivre, par exemple le soir on mangeait beaucoup plus tôt qu’ici, ainsi que des personnes d’origine différentes, des monuments, une autre ville et enfin partager avec des étrangers un même projet.”

Vous êtes vous sentie intégrée dans ce pays ?

Julie : “ça a été difficile de passer la barrière de la langue même si on pratique l’allemand en deuxième langue vivante au lycée pour demander par exemple des renseignements et même lorsqu’on parlait anglais qui était avant tout le but de ce projet, nous avons eu du mal à nous faire comprendre.”

Clémence : “cependant la culture allemande reste similaire à celle de la France, donc l’intégration reste relativement simple.”

Nous pouvons déduire de cette interview que ce voyage leur a été bénéfique et leur a permis de découvrir et de s’ouvrir à l’Union Européenne, cet échange est aussi bénéfique pour les autres élèves du lycée car ils ont pu interagir avec les élèves étrangers ; de plus, de nos jours, il est important de ne pas se fermer aux cultures qui nous entourent et de rester ouvert d’esprit.

Ameline RAIMBAULT.

Ambre LE LOHE.1L

Les BTS première année en séjour à Lisbonne

La semaine du 15 octobre au 19 octobre, 37 élèves de BTS première année MUC et CG, ont découvert Lisbonne, la capitale du Portugal.

Le groupe de 37 élèves est parti de Nantes en avion pour rejoindre Lisbonne. Arrivés sur place, les étudiants ont eu une première approche de la ville accueillis par leur guide qui les a suivis pendant ces 5 jours. Les étudiants ont logé durant la semaine de l'autre côté du fleuve Tage à l'auberge de jeunesse « Pousada de juventude de almda ».

Un programme riche

Les quelques jours allieront dépaysement et découverte d'entreprises. Le groupe d'élèves s'est rendu le mardi dans un parc éolien pour découvrir l'intérieur des éoliennes ainsi que s'intéresser de plus près à la consommation des foyers et l'impact des éoliennes sur l'environnement.

La deuxième entreprise visitée était une usine de transformation de la morue, les étudiants ont vu les différentes étapes pour saler et conditionner la morue. Ces deux visites d'entreprise ont permis une approche des métiers en lien avec les spécialités du pays.

Grâce à leur guide, les étudiants et leur professeur ont pu découvrir différents endroits de la capitale comme les places touristiques du commerce et de Rossio, le monastère des Hiéronymites, la tour de Belem, le quartier de Bairro Alto et le quartier d'Alfama le plus ancien de la ville de Lisbonne. Lors d'une après-midi, le groupe s'est rendu au parc des Nations, un quartier moderne à la fois populaire auprès des touristes et des portugais qui contraste avec les quartiers historiques et traditionnels de Lisbonne .

Les objectifs du voyage

Ce voyage avait un but d'intégration pour les étudiants dans la formation des BTS Management des unités commerciales et compatibilité gestion mais proposait également une découverte d'entreprises locales.Léa GRENON.

Chloé LOIRET.

MUC1

Vers l'émancipation des femmes en Inde ?

La femme qui est, en théorie, l'égale de l'homme d'après la constitution indienne est encore loin de cet idéal. Dans la société indienne, les hommes, et, en particulier, le père ou l'aîné de la famille, détiennent l'autorité morale et économique.

La soumission de la femme à l'homme est un problème de société inquiétant, que ce soit au cours de son éducation, à travers le mariage, ou même dans la place qu'elle occupe en Inde. N'existant qu'à travers son rôle d'épouse ou de mère, elle est victime de discriminations et de plusieurs formes de violences tout au long de son existence. Néanmoins, ces dernières années ont été marquées par l'émancipation de la femme indienne, qui se détache progressivement de l'emprise d'une figure patriarcale sur sa vie. Elle devient active sur plusieurs plans, et s'engage par le biais de mouvements féministes, pour le respect de ses droits fondamentaux.

Une éducation des femmes différente

En Inde, la soumission de la femme à l'homme démarre dès son éducation, qui la forme pour le mariage. L'éducation des jeunes indiennes les prépare à leur futur rôle d'épouse et de mère, dans l’idée qu’elles ont le devoir de servir et satisfaire l’homme. Elle s'oppose donc à celle des garçons, puisqu'elles restent aux côtés de leur mère qui leur transmet les vertus féminines de soumission, de docilité, d'effacement. Elles apprennent à devenir l'épouse idéale, vouée aux tâches ménagères et à la procréation de nombreux enfants. La scolarisation des filles est en retard par rapport à celle des garçons. Pour l'ensemble de l'Inde en 2001, les femmes sont scolarisées à 39,4 % et les hommes 64,1 %. Pour ce qui concerne les jeunes filles scolarisées dans les campagnes, elles arrêtent généralement l'école très tôt pour retourner aux travaux ménagers et des champs.

La place importante du mariage en Inde

Dans de nombreuses cultures, le mariage est une institution sacrée. C'est notamment le cas de l'Inde, où il est l'objectif principal des familles pour leurs filles. Elles se retrouvent mariées généralement très jeunes s'agissant pour la plupart de mariages arrangés, décidés parfois même à la naissance. Les parents recherchent un conjoint de caste identique, présentant la garantie d’un meilleur avenir. Certains enfants sont mariés dès l'âge de 8 ans, et la jeune femme rejoint la famille de son époux à la puberté. En 2015, l’Inde était le deuxième pays au monde à célébrer massivement des mariages arrangés d’enfants, les mariages d'amour se faisant relativement rares. Cette pratique, bien que réprimandée par des lois, continue d'exister dans certaines régions. L'âge légal du mariage pour les filles était de 10 ans jusqu'en 1892, avant d'être repoussé à 18 ans en 1929. Des progrès se font donc remarquer au fur et à mesure des années, puisque depuis 1950, l’âge moyen du mariage est passé de 15 ans à 19 ans pour les femmes. Malgré tout, dans une société marquée par la soumission des femmes aux hommes, la chasteté de la femme constitue toujours la vertu la plus précieuse, alors que chez l'homme, le contraire constitue un signe de sa virilité. La soumission de la femme à l'homme est donc régie par un ensemble de croyances religieuses, en raison du danger que représente sa sexualité, considérée comme incontrôlée. Le mariage arrangé a ainsi pour but de canaliser cette sexualité naissante, car seul son époux est en mesure de contrôler le danger potentiel qu'elle représente pour la société. La femme est alors réduite à sa capacité à porter l'enfant, constituant sa plus grande contribution au bien-être de la famille et de la communauté, son rôle dans la société indienne étant d'être épouse et mère. En effet, la famille est le centre de la société indienne et ses intérêts prévalent sur ceux des individus.

La pratique illégale de la dot

La pratique de la dot, pourtant interdite par une loi de 1961, le « Dowry Prohibition Act », reste extrêmement courante. La dot constitue la totalité des prestations en nature et en espèces versées par les parents de la jeune fille à leur gendre ou à la famille de ce dernier. Elle représente un investissement important de la part des familles, parfois étant la moitié de leur capital économique. C'est l'une des raisons principales qui explique les conflits violents liés à la dot, comme les 5 200 femmes brûlées en l'espace de trois ans, par leurs belles-familles, la dot étant jugée insuffisante. Malgré ces chiffres inquiétants, le taux de condamnation pour ces crimes avoisine les 35 %. Il s’agit-là d’une véritable banalisation de la violence faite aux femmes.

Un nombre inquiétant d'infanticides de jeunes filles

L'impact financier de la dot parfois trop élevé chez certaines familles, entraîne une augmentation du nombre d'infanticides de petites filles, tuées à la naissance ou maltraitées jusqu'à la mort. Le droit à l'avortement légalisé en 1971, a partiellement amélioré la situation, mais l'avortement de fœtus féminins est devenu une pratique extrêmement courante. Néanmoins, l'interruption volontaire de grossesse due au sexe de l'enfant étant illégale, ils sont souvent réalisés dans des conditions sanitaires médiocres, favorisant la création d'un "marché de l'avortement". Ce phénomène explique en grande partie le déséquilibre du sexe-ratio en Inde. Selon le dernier recensement de 2011, le ratio entre filles et garçons dans la tranche d’âge de zéro à six ans s’établissait à 914 filles pour 1.000 garçons, le pire chiffre depuis l’Indépendance.

Les discriminations et violences sont courantes

Les droits fondamentaux des femmes sont aussi remis en question par ce déséquilibre sex-ratio, mais aussi par la place dominante des traditions et de la religion dans la culture indienne. L’Inde d’aujourd’hui est dominée par les traditions issues de l’hindouisme, qui, malgré certains textes valorisants la féminité et la maternité, où la femme est perçue comme le pilier du couple et se doit d’être vénérée, préconise une soumission presque totale à l’homme. La femme indienne souffre de discriminations, et voit ses libertés atteintes au quotidien. Les discriminations vont plus loin que les cas de violences, puisqu’elles touchent aussi leurs droits à la propriété et à l’héritage. Or, selon le droit constitutionnel, les citoyens indiens sont égaux en droit et les discriminations, fondées sur le sexe d’un individu, sont formellement prohibées. En effet, l’Inde est le quatrième pays le plus dangereux au monde pour les femmes.

Le viol gardé sous silence

C'est aussi un pays où le nombre de viols est important, et où la majorité des victimes gardent le silence, ne portant pas plainte par peur des représailles que cela pourrait entraîner. Certaines fillettes sont parfois condamnées au viol collectif, par des instances judiciaires informelles, sur la place publique et accompagnées de tortures, pouvant entraîner la mort des victimes. Toutefois, les mentalités changent face à ce crime devenu un véritable problème de société ; l’affaire du viol collectif de New Delhi le 16 décembre 2012, a suscité des manifestations exceptionnelles dans le pays et dans le monde entier. Ces agressions sont en partie responsables de la surmortalité féminine en Inde, qui était de 60 % en 1970, chez les femmes de 15 ans à 40 ans. Le gouvernement s’engage aussi à la protection des femmes, en sensibilisant les Indiens, avec des campagnes de prévention, comme la diffusion de clips vidéo dans les cinémas par exemple.

La place ambigüe de la veuve dans la société

La dépendance morale et économique envers son mari, rend la place de la veuve dans la société indienne particulièrement difficile. En théorie, elle n'a plus de rôle social, se retrouvant reléguée au rang de domestique : elle se doit d'être vêtue de blanc, et cesser de porter des bijoux. Sans prise en charge par l'un de ses fils, sa situation devient précaire. Autrefois, dans les classes supèrieures, il était même recommandé que la veuve ne survive pas à son mari et s'immole sur son bûcher funéraire. Elle ne participera plus aux célébrations familiales et traditionnelles ou sera simplement tolérée, comme les noces où elle ferait figure de mauvais présage. De nos jours, les veuves ont la possibilité de se remarier, mais les obstacles à franchir demeurent énormes.

L'émancipation de la femme après l'Indépendance

Dans ce contexte ont cependant pu émerger des mouvements féministes pour l’égalité des sexes en Inde, qui œuvrent jour après jour pour défendre la place des femmes et faire évoluer une société encore ancrée dans des traditions dangereuses. Depuis l'Indépendance de l'Inde, le 15 août 1947, à laquelle les femmes ont largement contribué, et faisant naître de nouvelles vocations militantes, une amélioration essentiellement en milieu urbain s'est faite sentir. Plus récemment, avec la mondialisation, de nombreuses ONG dédiées à la promotion des droits des femmes ont vu le jour. Les changements amenés par ces luttes féministes restent cependant très faibles sur un plan économique et social.

L'essor du féminisme dans les années 70

Suite au scandale du viol collectif de la jeune Mathura dans un commissariat, dont les policiers accusés ont été acquittés, de nombreuses protestations sont nées, provocant l'indignation des organisations de femmes. C’est à la même époque, dans les années 70, que le féminisme a émergé. Les féministes indiennes se mobilisent surtout pour mettre un terme aux infanticides sélectifs, à l'analphabétisme, aux inégalités de traitement et d'accès à la santé.

La femme indienne de plus en plus active

La femme active est confrontée à de multiples problèmes chez elle et au travail, et beaucoup émigrent vers la ville où elles acceptent des emplois de bas niveau. Bien que l’homme accepte qu'elle travaille, car elle est une aide financière nécessaire à l'amélioration du quotidien, il refuse d’abandonner son rôle de dominant. Il y a beaucoup de femmes en Inde qui occupent tout de même de bons postes, mais ce sont surtout des femmes issues de familles aisées. Sur un plan social, la plupart des femmes veulent être épouse et mère, mais elles ont le droit à leur épanouissement personnel à travers l'enrichissement d'un travail, d'un art, d'une activité. Désormais, une femme hindoue peut divorcer, et la femme n'est plus exclue de l'héritage paternel. En revanche, les femmes accèdent de plus en plus aux hautes fonctions politiques autrefois réservées aux hommes, comme Sonia Gandhi, présidente du Parti du Congrès de l’Inde, qui a été classée deuxième femme la plus puissante au monde. Il nous reste à espérer que ces évolutions dans la sphère publique permettent au fil des années d’amener de plus grands progrès pour les femmes dans leur vie privée, familiale et professionnelle.

Des actrices de l'avenir de l'Inde

Les femmes propagent les traditions à travers l'éducation des enfants. Ce sont à elles de changer, d'être solidaires les unes des autres et d'éduquer les filles et les garçons pour une évolution de la femme. Cela implique également un changement de la mentalité masculine, plus ouverte aux pensées féminines. Il est souhaitable que les femmes indiennes deviennent des "actrices" à part entière de l'avenir de l'Inde, en complémentarité avec les hommes. En effet, beaucoup de chemin a été parcouru depuis cinquante ans, mais il en reste encore à faire.

Chloé GRANGIENS.TL.

Jury au Festival du film du Croisic

Dernièrement, j'ai eu la chance d'assister au Festival du Film du Croisic…en tant que jury ! En gardant un immense et inoubliable souvenir de cet événement, je vous raconte mon expérience ainsi que le déroulé de cette semaine (plutôt chargée) au sein du festival...

Courant octobre dernier, le Festival du Film a pris place au Croisic pour la treizième année consécutive. Sûrement un des grands festivals cinématographiques français à ce jour, son but est d'élire la meilleure adaptation, comme le dit le slogan "De la page à l'image". Celle-ci est choisie par le public ainsi que par le jury officiel (constitué de professionnels) mais pas seulement ! Le jury compte également à ses côtés un jury jeune. J'ai eu la chance de le rejoindre comme cinq autres jeunes âgés de treize à dix-huit ans.

Une réelle convivialité

Tout commence le vendredi 05 octobre, au cinéma Le Hublot, un vendredi soir, pour la cérémonie d'ouverture ; je retrouvais donc mes acolytes de cette aventure pour la première fois après notre réunion d'informations. La tension était palpable durant toute la soirée jusqu'à ce que Mickaël Gautier, l'organisateur du festival, et ce depuis treize éditions déjà, une des personnes les plus passionnées que je connaisse, nous présente au public. Après avoir regagné nos places, on nous présente le jury officiel présidé cette année par Antoine Duléry (un grand acteur qui tient le rôle principal dans Les petits meurtres d'Agatha Christie ou encore Camping, il a d'ailleurs fait une apparition rapide dans Rémi Sans Famille) puis la première projection commence ; il s'agit de Rémi Sans Famille, un film qui nous fut présenté en avant-première, réalisé par Antoine Blossier, qui assista à la séance. S'ensuivit alors un échange entre le public et lui-même ; il pouvait partager son ressenti, poser des questions personnelles ou sur la production du film... C'est à ce moment-ci que j'ai réalisé qu'il y avait une réelle convivialité entre le public et le festival, et c'était vraiment captivant !

Le lendemain matin, les deux représentants du jury jeune, Laurie et Brieuc accompagnés d'Oscar ont témoigné de ce début d'expérience sur l'émission radio France Bleu Loire Océan, parlant de notre ressenti ainsi que des histoires que nous avions à lire pour pouvoir juger les films. L'après-midi, le reste du jury jeune les rejoignait pour débattre du film de la veille, des points que nous avions aimés, ainsi que ceux qui nous froissaient quelque peu. Après avoir effectué cette réunion, nous descendions assister au second film : Ma fille, réalisé par Naidra Ayadi. C'est une adaptation libre du roman éponyme ; la quête est la même cependant les personnages sont différents. Ils sont plus dans l'air du temps, confrontés aux problèmes actuels (car de religion différente). En bref, ce fut un film qui intéressa réellement l'audience, il gagnera d'ailleurs le prix de la meilleure adaptation du jury officiel !

Un film qui a su conquérir le coeur du public

Durant toute la semaine se sont enchaînés les films ; nous avions donc pris part aux projections d'Edmond écrit et réalisé par Alexis Michalik, d'Un amour Impossible réalisé par Catherine Corsini, de Derniers Remords avant l'oubli par Jean-Marc Culiersi, de La dernière folie de Claire Darling par Julie Bertuccelli et enfin Les Invisibles adapté par Louis-Julien Petit, triple lauréat du festival (meilleure adaptation Jury Jeune, Coup de coeur jury officiel et Coup de coeur du public) ; un film très librement adapté du roman écrit par Claire Lajeunie mais qui a su conquérir le coeur de l'audience !

En amont, nous pouvions assister aux films hors compétition (mais gardant toujours cet axe de l'adaptation) tels que First man, Monsieur Je-Sais-Tout, Lola et Ses Frères... En plus de cela, d'autres événements y étaient organisés comme une lecture du livre autobiographique de et par Guillaume de Tonquédec, une leçon de cinéma proposée par les Frères Foenkinos (La Délicatesse) consistant à déterminer les critères pour faire une bonne adaptation. Le jour de la cérémonie de clôture, nous avons donc remis notre prix, le Chabrol d'honneur, en hommage à Claude Chabrol, grand nom du cinéma français et premier président du festival,au film Les Invisibles ; notre choix fut presque unanime puisque nous avons préféré une adaptation libre mais gardant les directives du livre, une adaptation qui nous a fait vivre quelque chose, en bref, la meilleure adaptation à nos yeux.

Une aventure incroyable

C'était donc une semaine assez chargée puisqu'en l'espace de sept jours nous avons assisté à la projection de quatorze films ! Même si gérer les cours de lycée et le festival fut tendu, prendre part à cette aventure fut quelque chose d'incroyable ! Que ce soit d'avoir rencontré de nouvelles personnes nous reliant par une même passion, de parler avec tous les bénévoles de tous âges mais tellement dévoués, ou encore d'avoir eu la chance de remettre un prix à un film, d'échanger avec des professionnels (je ne suis pas peu fière et absolument ravie d'avoir pu échanger avec Patrice Leconte) !, et juste... d'en prendre plein les yeux. C'était si prenant ! A tel point que les adieux furent difficiles ; certains n'ont pas pu retenir leurs larmes...Mais je ne peux que vous conseiller d'aller voir les films, tous aussi divers qu'intéressants et espérer prendre tout autant de plaisir que nous en avons pris.

Emeline LEGOUX. 2D3

L'Institution Notre-Dame d'Espérance existe à Saint-Nazaire depuis 1910

Créée sous la forme d'une école primaire, l'institution Notre-Dame d'Espérance a connu deux lieux d'implantation différents : elle se trouvait, tout d'abord, avant-guerre, dans le quartier du front de mer puis à son emplacement actuel, depuis 1952, rue du Bois-Savary.

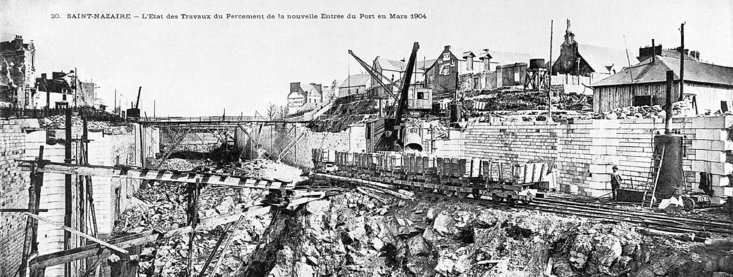

Le nom de Notre-Dame d'Espérance a été donné à l'école de filles nouvellement créée en 1910 en souvenir de la chapelle de ce nom démolie pour construire la nouvelle entrée du port. En effet, en 1905, suite à la loi de séparation des Églises et de l'État, l'école des garçons, comme celle des filles dirigées par des congrégations, ont été fermées.

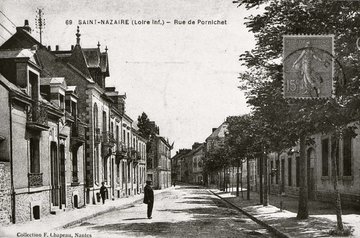

Le curé, Donatien Joalland, nouvellement arrivé à Saint-Nazaire en 1909, souhaite rouvrir une école de filles et acquiert grâce à un don, un terrain de 2000 m² situé au 47 rue de Pornichet.

À cette époque, les travaux de construction de la grande entrée du port de Saint-Nazaire modifient totalement le vieux village d'origine situé sur le promontoire rocheux dans le quartier actuel du Petit Maroc.

L'origine du nom

La nouvelle entrée coupe le village en deux et efface du paysage la petite chapelle Notre-Dame d'Espérance située à cet emplacement. Seul son nom va subsister à travers l'école nouvellement inaugurée.

Après-guerre, la paroisse Notre-Dame du Perthuischaud rependra aussi, pour son église, le nom de l'ancienne chapelle.

Une formation militaire sanitaire

L'école de la rue de Pornichet est divisée entre le cours Jeanne d'Arc où l'enseignement est gratuit et le cours Notre-Dame payant qui finance ainsi le précédent.

L'enseignement est dispensé aux jeunes filles de la maternelle jusqu'à la préparation du brevet élémentaire.

Avec un effectif initial de 97 enfants, l'école connaît rapidement un essor important pour atteindre avant la première guerre mondiale, le chiffre de 310 élèves.

Durant la guerre, l'école accueille une formation militaire sanitaire et une partie des élèves de l'école de garçons St-Joseph de la rue du Croisic.

De l'école au lycée

À partir de 1925, l'école connaît une réduction d'activité liée au départ des élèves après le certificat d'études pour passer le baccalauréat au collège public.

Une évolution s'avère nécessaire pour offrir un enseignement secondaire aux jeunes filles scolarisées dans l'établissement.

C'est sous l'impulsion d'une jeune religieuse de 24 ans, Roberte Madeleine Balet, et à l'aide des professeurs de Saint-Louis, que sera créé le cours secondaire en 1931 avec seulement trois élèves présentées au baccalauréat de l'année 1934-1935.

En 1938, s'ouvre également un cours commercial sténo-dactylo.

L'école évacuée puis déplacée suite aux bombardements

En juin 1940, l'école est fermée puis réquisitionnée, les élèves sont alors répartis dans différents locaux à travers la ville. Mais suite aux nombreux bombardements de Saint-Nazaire au cours de l'année 1942, une cinquantaine d'élèves sont évacués au Loroux-Bottereau.

À la fin de la guerre, les quartiers du centre-ville et du front de mer sont en ruines et l'école s'installe provisoirement à Saint-Marc, à partir de mai 1945, dans un établissement que possède la Congrégation.

Le lycée à l'emplacement actuel

Le plan de reconstruction de la ville de Saint-Nazaire de 1948 redéfinit totalement la répartition urbaine des services publics, commerces et établissements scolaires du centre-ville (le quartier du front de mer étant principalement réservé à l'habitat ou à la promenade).

Un nouvel espace est donc affecté à l'établissement Notre-Dame à l'angle des rues du Bois-Savary et du 28 février 1943 et un bâtiment est construit en 1952.

A cet emplacement se trouvaient avant-guerre les halles dont l'ancien bâtiment avait été déplacé à Méan-Penhoët (actuelles halles de Méan) et remplacées par un bâtiment neuf rapidement détruit par les bombardements.

Le vocable "Espérance" abandonné pour quelques temps

L'Institution prend alors le nom de Notre-Dame et le vocable "Espérance" est abandonné pour quelques décennies pour éviter la confusion avec la paroisse du Perthuischaud.

L'effectif devient très important : 850 élèves de la maternelle à la terminale y compris la classe du brevet de technicien commercial de 1961.

En 1973, les classes de collège sont affectées à l'école Sainte-Thérèse et celles du 1er cycle (maternelle et primaire) fusionnent en 1981 avec l'école primaire de garçons qui devient l'école mixte Notre-Dame-St-Joseph.

Les religieuses transmettent alors à Mme Drouhin, nouvelle directrice, l'Institution devenue "Lycée secondaire et technique Notre-Dame".

Article réalisé à partir de "L'abécédaire des écoles de Saint-Nazaire" .- Université Inter-Âges de Saint-Nazaire, 2007 et des ressources iconographiques de l'Ecomusée de Saint-Nazaire.

Maryse COLLET.Professeure documentaliste.

Que reste t-il aujourd'hui de la petite chapelle d'origine ?

Outre le nom repris par l'école puis le lycée, on peut encore découvrir une trace de l'ancienne chapelle du village d'origine de Saint-Nazaire.

Il s'agit du fronton, visible dans le haut du Jardin des Plantes de la ville et déplacé à cet emplacement lors de la réalisation des travaux de l'Entrée Sud du port de Saint-Nazaire en 1905.

Il existe d'ailleurs une représentation de ce portail sur certaines cartes postales anciennes avec la mention "Un coin du jardin des plantes, au fond l’ancien portail de la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Espérance".

Le nom initial de la chapelle "Notre-Dame de Bonne Espérance" est donc passé à la postérité de façon simplifiée à Notre-Dame d'Espérance...