Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Le confinement vécu par nous, élèves

A travers divers témoignages, des lycéens ont échangé sur leur confinement, à propos de leur travail scolaire, du sport, des activités du quotidien, de leur moral, de ce qu'ils ont traversés et vécus.

Le sport a eu une importance capitale pour beaucoup d'entre nous, certains se sont même révélés grâce à leur ténacité et leur engagement, ou se sont rendus compte de la nécessité des activités physiques, des activités extérieures.

D'autres lycéens se sont engagés scolairement parlant et amicalement dans, par exemple, leur rôle de délégué.

Bref, de nombreux articles témoignent de cette période à travers leur ressenti, leur vécu.

Le cancer du sein, parlons-en !

Chaque année, environ 54 000 femmes sont touchées par le cancer du sein. Leur combat est soutenu par de nombreuses associations qui se mobilisent. Ruban Rose est devenue l'une d'entre elles. Depuis la création des prix Ruban Rose en 2003, ce sont plus de 2 000 000 d'euros qui ont été distribués pour la lutte contre cette maladie. Le témoignage est une façon de libérer la parole des femmes. Il permet de prendre conscience de l'essentiel : « Il faut aimer la vie ».

Page 6

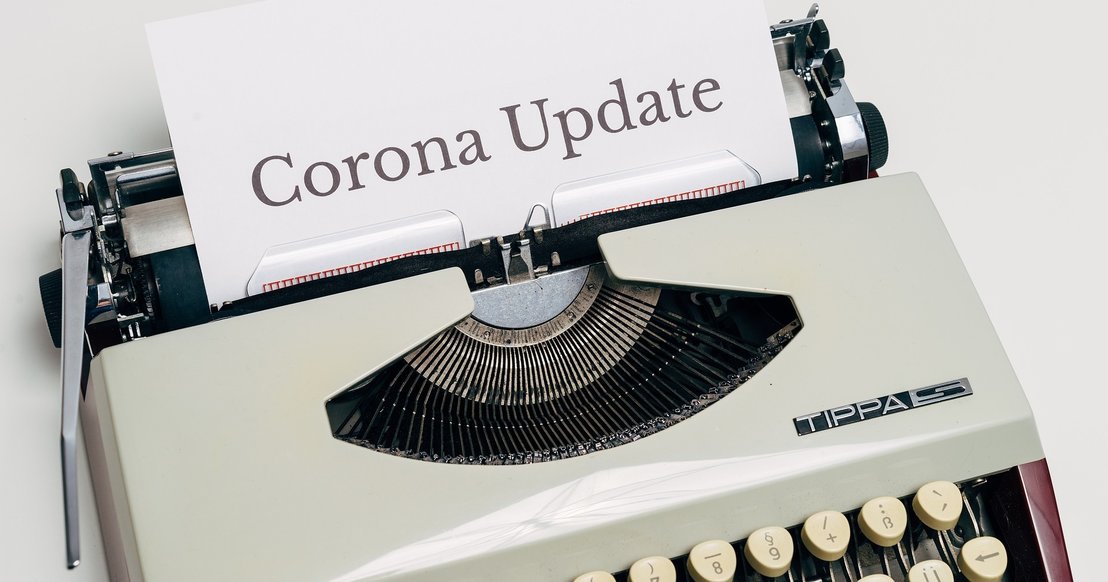

Un Bac 2020 bouleversé

Le COVID-19 aura finalement eu raison des épreuves du Baccalauréat au grand dam de certains, mais pour le plus grand plaisir de nombreux élèves. Pendus aux lèvres du ministre pendant plusieurs semaines, les futurs bacheliers 2020 ont été grandement surpris quand ils ont appris qu'ils ne mettraient pas les pieds dans leur centre d'examen. Une décision décriée, un diplôme dit "bradé" et des élèves en vacances avant l'heure, retrouvez notre article sur le bac 2020, en page 3.

Page 3

L'addiction aux jeux vidéos : une pratique de santé ?

Longtemps pointé du doigt comme une pratique abrutissante, il semblerait que le jeu vidéo ne soit pas ce que l'on imagine...

Page 6

| N° 22 - Septembre 2020 | www.lycee-notredame.fr |

Lycéens ! Ce journal est le vôtre…

Les numéros du Petit Journal sont réalisés avec des élèves bénévoles et motivés à écrire sur votre lycée, sur vos vies, vos passions, vos questionnements...

Vous souhaitez critiquer, témoigner, informer, dessiner... vous avez écrit un texte, réaliser une illustration...

Si vous voulez que l'on publie votre travail, il suffit de nous l'envoyer à amelie.delanne@lycee-notredame.fr, en respectant les indications suivantes.

La forme

Selon la place occupée dans le numéro, votre article devra comporter 1500 ou 2000 signes. Sur les logiciels de traitement de texte, on peut afficher le nombre de signes.

Indiquez le titre.

Indiquez un chapeau (ou une accroche) : une phrase ou deux permettant de comprendre ce dont vous allez parler et son intérêt. Bref, donnez envie de lire la suite.

Votre article devra comporter des paragraphes donc des retours à la ligne mais ne sautez pas de lignes.

Signez : prénom (ou pseudonyme) et classe.

Les photos ou vidéos

Vous devez joindre aussi une ou plusieurs photos. En format jpeg et pesant au moins 500 KO.

Indiquez une légende : qu'est-ce que représente la photo, qui y figure (prénom et/ou nom) et à quel titre ?

Indiquez les crédits : nom du photographe, si c'est vous, vous pouvez indiquer vos prénom et nom ou Lycée Notre Dame d’Espérance.

Pour résumer

Vous enverrez donc, au minimum, deux fichiers. Un fichier texte comprenant votre article et les informations sur vos photos. Et un ou plusieurs fichiers jpeg pour vos photos. Le comité de rédaction se réserve le droit de publier ou non votre article.

Vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à contacter les rédactrices en cheffe, Amélie Delanné ou Hedwige Remaud, professeures documentalistes.

Amélie Delanné

et Hedwige Remaud

Internat : une magnifique soirée de Noël

Chaque année, la soirée de Noël de l'internat a lieu le dernier jeudi avant les vacances de fin d’année.

L’édition de l’année 2019/2020 s’est déroulée en deux temps. Même si cette édition a été marquée par un changement d’organisation, elle n’en est pas moins restée fidèle aux traditions des années précédentes.

La première partie, même si elle fut ouverte par une danse splendide de quelques couples de terminale, fut organisée par les élèves de première.

Un self décoré

Au gymnase, durant plus d’une heure, les prestations artistiques, individuelles et collectives, se sont enchaînées : chant, musique, danse, sport… Sans oublier les passages plus humoristiques qu'artistiques où l'autodérision était de mise ! Les internes de tous niveaux ont donc pu partager l’aboutissement de plusieurs semaines d’entraînement. Un groupe de musique a permis de rendre ce moment encore plus agréable.

Puis, est venu, enfin, le moment d’entrer dans le self et de connaître le thème de la seconde partie de soirée, organisée par les élèves de terminale. La surprise des autres internes fut grande, lorsqu’ils découvrirent le self décoré et agencé spécialement pour l’événement.

Le secret dévoilé !

Le thème, resté secret depuis septembre, était donc celui de Grease, la célèbre comédie musicale sortie en 1978.

Les élèves de seconde et de première, ainsi que les différents adultes présents, voyagèrent ainsi jusqu’aux confins de l’Arizona des années 1950, où Peter et Anna, amants le temps d’un été, se retrouvaient dans le même lycée à la rentrée. Mais, Anna, accueillie par la bande des Alphas, se trouvait être avec la bande rivale de Peter. Lui faisait partie des Gammas, la bande rivale.

Les internes de terminales se sont donc mués en comédiens et danseurs de talent, le temps de la soirée, pour faire vivre cette histoire d’amour impossible.

La polyvalence étant leur deuxième prénom, les terminales internes effectuaient aussi le service, ce soir là.

Malgré sa grande qualité, le repas nous renvoyait à la culture populaire étasunienne de l’époque. Nous nous serions sentis dans un véritable dîner des années 1950 !

Faire aussi bien

l'an prochain !

Mais parce que rien n’est plus beau que de voir l’émerveillement des nouveaux internes lorsqu’ils assistent à leur première soirée de Noël, nous ne rentrerons pas dans les détails qui font de cet événement un succès.

A voir les larges sourires durant toute cette soirée, une chose est sûre : malgré toutes les difficultés surmontées, toute l’énergie donnée durant tant de semaines et de mois, c’était un grand moment de bonheur pour tous les internes.

Les adultes étaient enthousiasmés, les secondes émerveillés et les premières impressionnés à l’idée de devoir faire aussi bien l’année prochaine !

Alexis GABORIAU, Lilas MACE

et Léo DUVAL.

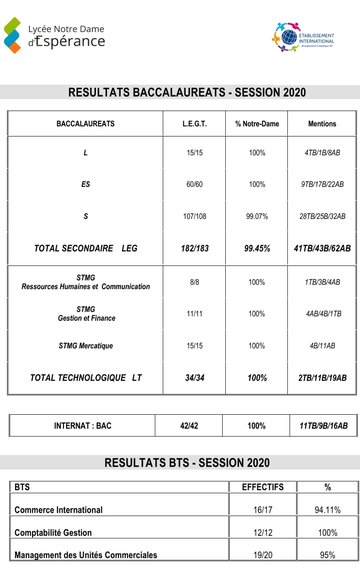

Bilan de l'année 2019-2020

Notre Dame d'Espérance maintient l'excellence.

Malgré le confinement, l'enseignement à distance, les élèves, les étudiants et les professeurs se sont adaptés à cette situation inédite. Les résultats ont été à la hauteur de ceux des années précédentes.

L'horaire pédagogique réorganisé à la rentrée

Pour la rentrée 2020, le lycée réorganise l'horaire pédagogique pour renforcer l'accompagnement personnalisé. Il s'agit aussi d' enrichir le volet orientation, pratiquer l'oral dans les différents enseignements.

Enfin, Notre Dame d'Espérance souhaite aussi renforcer la maîtrise des langues étrangères.

Mme Catherine HAREAU-LEPELTIER.

Chef d'établissement.

Un délégué confiné mais très actif

Comment et pourquoi s’investir, à distance, auprès de ses camarades et professeurs ?

« Les délégués de classe ont pour principale mission de représenter les élèves auprès des enseignants et des personnels d'éducation. »

Tout d’abord, j’ai remarqué au début du confinement, que le dialogue/échange entre les professeurs et les élèves était difficile à nouer. De plus, beaucoup d’élèves recevaient des informations faussées de la part d’autres lycéens. Je me suis donc demandé si un "délégué confiné " serait profitable pour la classe, que ce soit pour les élèves et pour les professeurs ; et être l’interlocuteur direct entre ces deux parties et ainsi représenter ma classe : c'est comme un leadership.

« Mettre des outils pédagogiques et sociaux pour assurer ce lien et les mettre à profit pour les différentes parties. »

J’ai pris la responsabilité d’envoyer un mail aux élèves et aux professeurs de ma classe. J'y faisais part de mes constatations de la première semaine et de mes volontés pour les semaines à venir, afin d’assurer le lien « élèves-professeurs » et que chaque lycéen puisse avoir un suivi personnel-scolaire le plus normal possible, comme si nous étions au lycée.

La boîte mail du lycée nous a facilité la tâche. Chaque élève avait sa propre adresse mail de "lycéen" et nous pouvions créer par la suite des groupes d’élèves et/ou de professeurs pour échanger. Chaque groupe créé, avait son adresse mail, ce qui facilitait également les échanges.

J’ai pu, dès la première semaine, mettre en place un système pour permettre de regrouper les travaux à faire, par jour et par semaine, pour que les 1ères STMG s’appuient dessus. Ils avaient ainsi les bonnes informations, sur un document Word qui s’appelait l’organisation. Cela minimisait les différents questionnements destinés aux professeurs et à moi-même. J’ai ensuite créé un groupe CORONA – 1STMG destiné aux élèves, en cas de questionnement, et je leur envoyais, chaque jour, l’organisation ou diverses informations venant des professeurs.

Je faisais un point, toutes les trois semaines environ, avec les professeurs, afin de savoir s’ils avaient une remarque à faire pour améliorer les choses.

Les réseaux sociaux n’ont pas que des défauts : ils prennent également une place importante dans nos études. Un groupe Snapchat créé en début d’année, a été privilégié par les lycéens, pour leurs échanges, durant cette période difficile. Quand les professeurs avaient quelque chose à signaler à la classe, ils passaient par moi pour que je transmette aux 1res STMG, afin de simplifier les échanges et gagner du temps. Question de confiance.

Dans ce rôle, il faut être à l'aise avec les autres pour pouvoir les encourager et ce n'est pas forcément facile surtout pendant une telle période. Il faut prendre des responsabilités en les assumant avec habileté.

« Les délégués n’ont pas que des droits, mais aussi des devoirs. »

Chaque délégué a un devoir de loyauté et d’impartialité. Il doit également veiller à la confidentialité des informations personnelles, dont il pourrait avoir connaissance. A distance, cette règle-là demeure en vigueur : quand les élèves nous font part de leur vie personnelle, quelle que soit la raison, ou bien, quand les professeurs nous font part d'informations diverses pour les prochaines semaines, nous devons être capables de faire preuve de discrétion et de complicité.

« Les délégués possèdent, avant toute chose, des qualités humaines, mais pas que… »

Les droits et devoirs reflètent simplement les qualités humaines du délégué : vouloir mettre en confiance le lycéen en face de lui, pour que celui-ci soit aussi en confiance. Les délégués servent de relais entre les élèves, qu’ils représentent, et les professeurs, tout en faisant preuve de sérieux et de conviction. Ils doivent également être à l’écoute et à disposition de leurs camarades, en les consultant (en cas de travail non-rendu) et en recueillant leurs avis (concernant la mise en place de cette continuité pédagogique pas souvent évidente). En cas de conflit entre élèves (même à distance), les délégués de classe ne doivent pas prendre position pour l’une ou l’autre des parties. Ils peuvent, en revanche, intervenir pour atténuer les tensions (privilégier les échanges privés directs avec les élèves concernés). Enfin, les délégués doivent faire preuve d’objectivité, en tenant compte du point de vue de l’ensemble de la classe sur la charge de travail.

« Un mandat de délégué commence fin septembre et finit mi-juin quelles que soient les circonstances… sauf en cas de destitution. »

Pourquoi ne pas vouloir arrêter en cours d’année ? Mon rôle de délégué a pour objectif de satisfaire chaque lycéen quelles que soient mes affinités et, ce, jusqu’à la fin de mon mandat. Vouloir mettre tout en oeuvre pour que chaque élève se sente bien, malgré la distance, est très important pour moi. Et, c’est pour cela que j’ai fait ces démarches pour garder ce rôle, même à distance.

Je remercie mes camarades et mes professeurs de 1STMG de m’avoir donné cette opportunité de m’investir comme ceci.

"Une expérience de vie..."

Cela fait sept ans que je suis délégué et sept ans où je vois que m’investir dans ce rôle me donne une expérience humaine épatante pour évoluer dans la voie future souhaitée. Je vous recommande sincèrement de faire la même chose que moi : vous en ressortirez grandi. Je suis fier de prendre ce rôle très à cœur.

Emilien HEUZÉ. 1STMG

Ils ont eu leur Baccalauréat sans le passer !

Un bac 2020 au rabais selon certains, un soulagement pour les élèves, beaucoup d'encre a coulé à ce sujet, on décrypte.

En septembre 2019, les élèves de terminale s'attendaient à une année toute tracée : le choix de leur orientation, un travail intense pour avoir le meilleur dossier possible sur Parcoursup et le passage des épreuves du Baccalauréat pour clôturer leurs années dans le secondaire.

Je ne connais pas beaucoup d'élèves qui auraient cru qui que ce soit leur expliquant qu'au début de l'année 2020, une pandémie allait se diffuser sur toute la planète, que nos économies s'arrêteraient brusquement, qu'un décompte des morts serait fait tous les soirs à la télé, que le pays tout entier serait confiné pendant presque deux mois et qu'ils ne goûteraient jamais aux épreuves du Baccalauréat.

Une décision inédite

Après de multiples arbitrages, la consultation des partenaires sociaux et un travail de fond pour trouver la meilleure (ou moins pire) des solutions, le ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, annonce, le 3 avril, que l'ensemble des épreuves du bac sont annulées et que seul le contrôle continu permettra d'évaluer les élèves. On a alors assisté à des réactions très variées. Certains se réjouissaient de ne pas avoir à se rendre aux épreuves ; d’autres se posaient des questions quant à la valeur de leur diplôme.

Un tel phénomène ne s’était jamais produit, même en juin 1944, deux jours avant le débarquement, les épreuves du bac avaient été maintenues.

Trouver l'alternative

la moins catastrophique

Cette décision était sûrement la plus appropriée. En effet, à cette date, le Gouvernement était dans l'incapacité de garantir le bon déroulement des épreuves au vu de l'évolution de l'épidémie. De plus, un nombre important d’élèves, y compris certains qui n'étaient pas en difficultés avant le confinement, se sont retrouvés livrés à eux-mêmes et ont décroché. Certains professeurs n’ont pas, non plus accordé, le suivi nécessaire à leurs classes. La tenue des épreuves dans ces conditions n’était, en effet, pas souhaitable.

Cependant, le fait de rehausser les moyennes des élèves au point supérieur pouvait avoir l'effet inverse et faire perdre le caractère sélectif du bac.

Des résultats incroyables

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : après un arrondissement des moyennes des élèves, un jury d'harmonisation était chargé d'étudier le livret scolaire de chaque candidat. Le 7 juillet, les résultats tombent... 91,5 % d'admis avant même les épreuves du second groupe. Jean-Michel Blanquer explique alors que : « Le fait qu’environ neuf élèves sur dix aient le baccalauréat n’est pas choquant en soi ».

Une déclaration discutable.

C'est un fait, certains établissements ont volontairement gonflé les notes de leurs candidats avec pour objectif de booster leur taux de réussite. C'était inévitable et les jurys n'avaient pas leur mot à dire, excepté faire remonter au ministère un écart important entre les notes du livret scolaire et celles obtenues à l'examen.

Un ressenti mitigé

Une grande partie des élèves était ravie de ce déroulement qui leur permettait d'obtenir leur diplôme sans travail supplémentaire à fournir. Cependant, beaucoup d'élèves se sont sentis lésés par ce système. Les premiers sont les élèves qui avaient des notes bien en dessous de la moyenne avant le confinement. Ces derniers se sont retrouvés sans possibilité de rattraper leurs lacunes, ils n'avaient plus la main sur leur diplôme. Les seconds sont ceux qui visaient des mentions. Ils ont pris peur de voir la valeur de leur mention baisser, à la vue du nombre d'admis et donc de mentions.

Malgré tous les discours du monde, 91,5 % de taux de réussite fait perdre un peu de prestige au Baccalauréat.

Se tourner vers l'avenir

Au-delà des préoccupations purement scolaires de chacun, c'est "l'esprit bac" qui a été affaibli, cette année. Les élèves savaient déjà, pour la plupart, s'ils avaient ou non le bac ou leur mention. Le suspens n'était donc pas au rendez-vous. C'est finalement toute une génération qui ne connaîtra pas ce rite de passage, cette boule au ventre, avant les épreuves et cette libération (ou déception) le jour de l'annonce des résultats, quand les grilles du lycée s'ouvrent. Rares ont été les scènes de liesse cette année, les sourires des quelques lycéens présents étaient dissimulés sous des masques et il était difficile d'assister à des accolades, vivement déconseillées par le ministère.

Pour rassurer, on explique aux terminales que c'est leur travail fourni tout au long de leurs "années lycée" qui est récompensé, mais rien n'y fait et un sentiment d'inachevé prédomine.

Les futurs étudiants que nous sommes doivent tout de même être fiers de leur parcours, regarder vers la continuité de leurs études et, surtout, fêter comme il se doit ce bac 2020 !

Barthélemy BUREAU.

Covid19 : Le sport à la maison !

Alors que la France a été confinée durant trois mois, beaucoup de Français se sont remis au sport. Des installations de coaching ont été mises en ligne pour faciliter cette pratique.

Lors du confinement, certaines sorties n’ont été autorisées que sur présentation d’un document appelé « attestation de déplacement », notamment lors de courses alimentaires ou d’activités sportives. De plus, pour des raisons de sécurité, le sport n’a pu être pratiqué que sur une base individuelle, une heure par jour, et à moins d'un kilomètre de son domicile. Des réglementations encore plus strictes ont été mises en place dans la région parisienne (zone énormément touchée par le covid19). Le jogging a été interdit de 10h à 19h, comme tout sport en plein air ; malheureusement, pas assez pour vider les batteries et satisfaire une personne hyperactive…Cependant, l’exercice physique est bon pour la santé et est indispensable à l’évolution de notre Être. Heureusement, durant cette période inédite, plusieurs façons de faire de l’exercice et de rester en forme ont été établies. En effet, des applications et des cours proposés en ligne ont été mis à disposition des sportifs.

Les réseaux sociaux : grand vecteur de la pratique du sport pendant le confinement

Le coronavirus a entraîné la fermeture de tous les gymnases et salles de sport de France. Les internautes ont mis au défi les réseaux sociaux dans le but de maintenir leur santé durant le confinement. Chaque jour, de nouveaux challenges apparaissaient sur les réseaux sociaux. Du #pompezerchallenge au #handstand, les challenges étaient en plein essor, dans le but de rester en bonne santé. Tik Tok a été la « nouvelle plateforme à la mode » pendant ces trois mois, puisqu’elle a mis l’accent sur la santé physique de ses adhérents. Grâce à l’utilisation de challenges assez courts, permettant un surpassement de soi, les membres étaient ravis de se défouler. De plus, sur cette application, il y avait la possibilité de se filmer en retour et de le montrer à ses amis. Cela permettait d’avoir un esprit de combativité, tout en restant dans la bonne humeur.

Sensibilisation de la pratique du sport chez soi par le gouvernement Le gouvernement et les professeurs d’EPS ont soutenu la pratique d’une activité sportive durant le confinement. Premièrement, le ministère des Sports a lancé une campagne sur les réseaux sociaux sous le slogan #BougezChezVous, qui recommandait aux enfants et aux adolescents de faire de l’exercice au moins une heure par jour et les adultes au moins trente minutes. Le ministère répertoriait même des sites Web et des applications qui proposaient diverses activités sportives pouvant être pratiquées dans un rayon de deux mètres carrés sans aucun équipement !

Et… par les professeurs d’EPS du lycée !

Les professeurs du lycée nous ont de même sensibilisés à la pratique régulière de sport pendant le confinement. En effet, chaque semaine, de nombreuses informations sur les études et activités sportives étaient divulguées. Ces communiqués n’étaient pas obligatoires, mais permettaient à certaines personnes de se cultiver (infos sur des organismes sportifs / écoles après le bac) ou même se dépenser.Maxime GAUTIER. 1ère2

La nouvelle réforme du lycée

L’année scolaire 2019-2020 fut une année particulière, pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous, mais aussi en raison de la réforme des lycées.

Son objectif est de réformer le bac en le rendant personnalisable pour et par chaque élève à partir de la première en supprimant les filières S, ES et L, cela permet ainsi de ne pas se fermer de porte pour les études supérieures en ayant un profil uniquement scientifique ou littéraire par exemple.

A présent le bac est composé d’un tronc commun (français, HG, enseignement scientifique, EMC, deux langues vivantes et EPS) et de trois spécialités, choisies par l’élève.

Douze spécialités peuvent être proposés en fonction des établissements. Les différentes spécialités sont : Biologie-Écologie, Histoire-Géographie, Géopolitique et Science politique, Humanité Littérature et Philosophie, Langues Littérature et Culture étrangère et régionale, Littérature Langue et Culture de l’antiquité, Mathématiques, Numérique et Science informatiques, Physique-Chimie, Science de l’ingénieur, Science de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales et pour finir Arts ( arts du cirque, arts plastiques, danses...) ce qui fait 84 combinaisons de spécialités possibles.

Ceci représente une multitude de profil d’élèves divers et variés. Pour l’année de terminale, chaque élève choisira de garder deux spécialités sur les trois qu’il avait en première et le tronc commun reste quasiment le même à l'exception du français, remplacé par la philosophie.

Quant aux élèves qui choisissent la voie technologique, il n’y a aucun changement au niveau des matières enseignées.

Le second gros changement de la réforme est le passage du baccalauréat, en effet, à présent, le bac ne se passera plus sur un grand nombre d’épreuves, en fin d’année de terminale, mais sur un contrôle continu avec différentes épreuves durant tout le cycle terminal, appelé épreuve de contrôle continu ou encore E3C (la voie technologique est également concernée par ces épreuves). Ces épreuves comptent pour 30 % de la note finale.

Il y a une première session, au deuxième trimestre de première, composée d’une épreuve d’histoire-géographie, d’une épreuve de LVA, d’une épreuve de LVB et d’une épreuve de mathématiques, pour les élèves en voie technologique. Puis, pendant le troisième trimestre de première toujours, une deuxième session d’E3C composée d’une nouvelle épreuve d’histoire-géographie, d’une épreuve de LVA, d’une épreuve de LVB, d’une épreuve de mathématiques pour les élèves en voie technologique et d’une épreuve d’enseignement scientifique et pour finir une épreuve d’enseignement de spécialités.

Également en cours de troisième trimestre auront lieu les traditionnels épreuves de français, à savoir une épreuve écrite et une épreuve orale.

Ensuite, en terminale les élèves passeront une dernière session d’E3C pendant le troisième trimestre, composée d’une épreuve d’histoire-géographie, des épreuves de LVA et de LVB, d’une épreuve d’enseignement scientifique et d’une épreuve de mathématiques pour les élèves en voie technologique. De plus, il y a quatre épreuves en fin de terminale, comptant pour 60 % de la note finale. Il y a un écrit sur la philosophie, deux sur les deux spécialités conservées par l’élève en terminale et enfin un grand oral de vingt minutes portant sur les deux spécialités de l’élève. Pour finir, les 10 % restants sont les notes figurant sur le bulletin scolaire des années de première et de terminale.

Nathan ARNOULT.

Sport et confinement

Pour faire suite à la longue période de confinement que nous avons tous vécue, bien pour certains, plus difficilement pour d’autres, nous avons regroupé quelques témoignages.

Certains témoins nous ont rapportés leurs expériences sportives, en répondant à la question suivante.

Alors comment avez-vous vécu le confinement sur un plan sportif ?

Emilien Heuzé :

"Tout d'abord, j'ai essayé de faire du sport pour évacuer, découvrir et respirer du bon air, dans un environnement de campagne. Mes principaux sports étaient : le vélo et la course. J'ai pu mettre des liens, de semaine en semaine, pour arriver à m'épanouir et rentrer chez moi, "nouveau" !"

Clara Guérin :

"Bonjour tout le monde, je m’appelle Clara Guérin, je suis en 1ére STMG.

Durant le confinement, j’ai participé au challenge vidéo UGSEL de Loire Atlantique, organisme gérant les compétitions sportives scolaires, qui consistait à faire une brève vidéo d'une minute environ.

L'idée était de se mettre en scène pour montrer quels sports on pouvait inventer pendant la période de confinement, tout en étant humoristique et décalé. En voyant ce challenge, dès le week end, j’ai commencé à organiser mes idées, j'ai choisi quels sports j’allais présenter et quels costumes j’allais utiliser.

Après des mouvements de danse, j'ai enchaîné un tir de basket, avec un "superbe" shoot au ralenti (dixit M. Dauchet), puis, un peu de souplesse, et musculation avec pack de lait pour finir !

Durant toute la réalisation de la vidéo, ma sœur m’a énormément aidé, elle faisait le cameraman et a participé pour le montage final de la vidéo.

En envoyant ma vidéo, je n’aurais jamais pensé terminer troisième de cette compétition, car, pour moi, participer au challenge c’était avant tout de l’amusement. Suite au résultat, j’étais surprise mais ravie. Pour moi, c’était une victoire inattendue.

En tous cas, j’ai pris plaisir à faire cette activité et ma vidéo.

La voici, si vous souhaitez la visionner !"

Romane Picaud :

"Le confinement a privé chacun d’entre nous de beaucoup de choses. Toutes nos habitudes ont été remises en question. La privation que j’ai eu le plus de mal à supporter a été l’arrêt du sport : je pratique le handball. Le confinement a apporté beaucoup de frustration, très difficile à extérioriser.

Le sport m’est donc apparu comme un moyen de compenser cette frustration. J’ai donc essayé de me motiver pour faire du sport tous les jours. J’alternais entre des séances de courses et des séances de crossfit à la maison.

La motivation n’était pas tous les jours au rendez-vous. En effet, j’avais l’impression de faire toujours la même chose sans pour autant me dépenser à 100 %.

Une entorse m’a immobilisée pendant près de trois semaines. Cette blessure m’a permis de me remotiver. J’ai donc commencé un programme sportif (sur entrainement-sportif.fr), cela m’a beaucoup aidé car les exercices étaient intéressants et variés.

A l’heure actuelle, j’attends la reprise des entraînements de handball avec impatience."

Propos recueillis par FD

Un confinement exigeant mais bénéfique

Le 17 mars 2020, Emmanuel Macron, le président de la République, nous annonçait le début du confinement en France. Cela a été un choc pour tout le monde, et il a fallu s'organiser au plus vite. Voilà le début d'une expérience originale.

Le mardi 17 mars 2020, toute la France s'est mise sur pause : plus de restaurant ouvert... plus d'école, ni de collège ouvert... pas non plus de salle de sport ouverte...

L'épidémie de Coronavirus était arrivée jusqu'en France. Des clusters étaient déjà apparus, et les Français étaient inquiets.

Rapidement, les hôpitaux ont pris en charge les malades atteints du covid-19.

Du côté des élèves, c'était près de douze millions de personnes à devoir rester chez eux pour étudier. Les professeurs ont dû s'adapter à cette situation complexe, avec comme challenge maintenir la motivation des lycéens , et poursuivre l'étude des programmes.

Mon pire et mon meilleur ami

De mon côté, au début du confinement, la motivation pour les cours était là ; puis, de toute façon, on n'avait pas trop le choix.

Mais, rapidement, je n'avais plus envie de travailler, plus envie de ne rien faire d'ailleurs. Le manque de sociabilité, de sorties et de loisirs m'affectait, et se faisait de plus en plus ressentir.

Sans compter le distracteur : mon téléphone.

Lui qui a été mon pire et mon meilleur ami. Le meilleur, car chaque jour, il me permettait de rester en contact avec mes proches et mes ami(e)s. Le pire, car il m'a souvent empêché de me concentrer, de travailler, dans une période où nous étions submergés de devoirs.

Et, déjà que je n'étais plus motivée, mon smartphone n'arrangeait pas les choses ! On vérifie sa barre de notifications, on regarde les stories, et déjà vingt minutes de passées à ne rien faire de constructif. Et, au lieu que le travail de la journée dure trois heures, il en durait six, pratiquement la même durée qu'en temps normal de cours. Et ça, ça a été vraiment dur pour le moral.

Mais, heureusement, il y avait une solution.

Du sport, du sport

Il a fallu trouver une alternative pour le pratiquer car, bien évidemment, les salles de sport étaient fermées. Donc, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, parfois par visio avec des amies, parfois seule. C'était pour moi le seul moment où je pouvais vraiment me retrouver.

Et c'est ça qui m'a donné la force et la rage de continuer. Cela a été parfois compliqué mais pas insurmontable... et, d'ailleurs, on se rend compte du rôle des amies, dans ces moments.

Mon quotidien confiné

Le matin, quand j'allumais l'ordinateur pour travailler, et que je voyais la quantité de travail que les professeurs avaient demandées, c'était comme si devant vous, il y avait un mur géant qui venait de se construire.

Alors, on prend sur soi, et on s'y met, pendant au moins trois heures. Puis, on prend du temps, le midi, pour penser à autre chose, se poser, sans penser au travail qui nous reste à faire.

Si on a de la chance, on en a encore pour une heure de travail. Sinon, c'est parfois trois, ou alors, on reporte au lendemain. Après ça, j'éteins l'ordinateur, et ne le rallume pas avant le lendemain.

Vers 17h, je fais du sport pendant deux heures au moins, pour être en forme, garder le mental et dépasser mes limites. Et je répète ça chaque jour de chaque semaine pendant trois mois.

On était bloqué dans une boucle, sans pouvoir faire ce que l'on veut quand on le veut. Sortir était frustrant, car on ne pouvait pas aller là où on le souhaitait. Alors... eh bien, on restait chez soi, et on essayait de pas y penser.

Se remettre en question

Au final, je me suis motivée chaque jour et je crois que je peux être fière de moi, car d'un point de vue extérieur, cela semble si simple de rester chez soi pendant trois mois.

Ce confinement aura été dur, mais il m'aura aussi permis de me rendre compte de ce que j'aime par dessus tout, me remettre en question.

Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie : profiter de chaque moment avec les personnes que j'aime et être heureuse.

Je crois que c'est la première fois qu'un tel événement me fait me rendre compte de choses pourtant évidentes.

Chloé DANILO.

L’ouverture en escalade, une réflexion perpétuelle…

Proposer de nouveaux mouvements, élaborer des défis inédits, créer des enchaînements de gestes incroyables… Voici les buts de l’ouvreur en escalade. Je vous propose de découvrir cette activité que le lycée propos à tous les élèves qui le souhaitent.

En milieu naturel, l’ouvreur scelle des protections en métal sur une falaise afin que les grimpeurs puissent organiser leur sécurité.

Dans les salles d’escalade, il est celui qui visse les prises sur la structure de façon à provoquer tel ou tel geste. Son but est d’imaginer et de créer un ensemble cohérent, varié et adapté au public accueilli.

Se remettre en question

Chaque ouvreur a, évidemment, son style en fonction de son vécu de grimpeur, de ses préférences et aussi de son niveau. Mais tout l’enjeu est justement de prendre du recul sur sa propre expérience, se remettre en question et adapter son ouverture aux grimpeurs qui fréquentent la salle.

« Est-ce que cette ouverture est trop facile ? Trop difficile ? Pas assez dynamique ? Les mouvements sont intéressants ? Est-ce qu’on fait travailler différentes compétences de grimpe ? ».

Ce sont des questions que l’ouvreur doit constamment se poser.

Acquérir une expérience

A l’AS escalade du lycée, les participants ont l’occasion de créer leurs blocs ou leurs voies. Ils acquièrent ainsi une expérience d’ouvreur d’escalade.

Le premier travail consiste à démonter toutes les prises du mur et à les nettoyer. Chacun enfile un baudrier, prend une clé, et ôte les prises une par une. Il faut, ensuite, les rassembler par couleur.

En fonction de la répartition des couleurs dans la salle, nous choisissons de placer tel lot à tel endroit. Vient alors le moment où il s’agit de composer de nouveaux mouvements.

Plutôt un travail d'équipe

Le plus souvent, les ouvreurs travaillent en équipe et réfléchissent ensemble pour établir un ensemble cohérent. Ainsi, chacun peut apporter sa petite touche aux propositions des autres.

Et le travail en équipe permet de se remettre en question plus facilement. La créativité, la capacité à créer des mouvements variés, inédits, à utiliser de nouveaux enchaînements sont constamment recherchés.

Un bon ouvreur n’est certainement pas celui qui a le meilleur niveau. C'est plutôt celui qui sait proposer des palettes de voies très différentes, amusantes et à la fois cohérentes, et dont les mouvements s’enchaînent assez naturellement.

La page blanche,

à chaque fois !

L’idée de repartir à chaque fois d’une page blanche où l’on invente un nouveau scénario est très motivante. Lorsque le problème posé n’est pas, d’emblée, résolu par d’autres grimpeurs, qu’il est nécessaire de réaliser plusieurs passages pour trouver les solutions, c’est d’autant plus gratifiant. On sait alors que l’ouverture est de qualité…

FD

Je vous propose de visionner cette vidéo qui reprend de manière illustrée ce que je viens de vous expliquer.

L'addiction aux jeux vidéos, une pratique de santé ?

On dit qu'ils rendent violent, asocial, obèse, myope... En bref, selon la sagesse populaire, le jeu vidéo serait une pratique abrutissante nuisant à la santé et au développement des individus. Des idées reçues ayant la vie dure et contredisant les résultats expérimentaux.

Pour en finir

avec les clichés

Le jeu vidéo n'est pas mauvais pour la santé, en tout cas, selon la littérature scientifique. Il n'existe pas de lien entre jeux vidéos et propension à la violence. On remarque même que la criminalité juvénile est en baisse depuis plusieurs décennies, malgré la démocratisation des jeux d'actions hyperviolents.

Vanessa Lalo, pour France culture, fait remarquer : "Au contraire, on a pu prouver depuis les années 1990, qu’à chaque sortie de jeu vidéo violent, on observe une baisse de la criminalité, en tout cas aux États-Unis".

L'asociabilité est un autre trait souvent associé aux joueurs. Pourtant, pour certaines personnes souffrant d' anxiété sociale ou de handicap moteur, les jeux vidéos sont un moyen (parfois le seul) de rencontrer et d'échanger avec d'autres personnes.

Le jeu vidéo

chez les enfants

Encore une fois, il n'existe pas de lien de cause à effet entre les jeux vidéos et ce dont on les accuse. Le surpoids est lié au manque d'activité physique, les résultats scolaires, au travail, et les enfants, ayant grandi en jouant aux jeux vidéos, ne deviennent pas plus violents que les autres. Pour ce qui est de l'attention, et bien, le jeu vidéo serait un remède, non un poison.

Des avantages cognitifs

En effet, les joueurs de jeu d'action, qui s'y consacrent de dix à quinze heures par semaine, seraient meilleurs dans la prise de décision rapide. Ils sont aussi meilleurs à effectuer plusieurs tâches à la fois, supérieurs à assimiler des informations rapidement. Les gamers possèdent une meilleure mémoire visuelle, ainsi qu'une meilleure coordination yeux-mains. C'est pas fini ! Les joueurs sont aussi meilleurs pour suivre plusieurs objets à la fois, pour distinguer les nuances de gris, pour changer rapidement de tâche, enfin ils disposeraient potentiellement d'une meilleure attention, mais ce point reste à prouver.

Toutes les capacités listées ci-dessus sont essentielles pour performer dans un jeu d'action. Ainsi, une pratique régulière devrait permettre de les acquérir. Des études, faites sur des panels de non-joueurs, portaient sur la mesure de leurs performances à des tests cognitifs et visuels. Suite à cela, une partie de ces non-joueurs ont suivi un programme comprenant entre dix et quinze heures de jeux par semaine.

Ces nouveaux gamers ont obtenu systématiquement de meilleurs résultats aux mêmes tests. Plus impressionnant, les études, avec un suivi à long terme de ces participants, semblent indiquer que cette amélioration est maintenue jusqu'à plusieurs mois après.

Plus de matière grise

Selon une étude, sobrement nommée : "Playing Super Mario 64 increases hippocampal grey matter in older adults", bien jouer à Super Mario 64 augmente la quantité de matière grise dans l'hippocampe.

Et pour cause, jouer est une "activité active" (on pense, on agit...) contrairement à une "activité passive" comme regarder la télé. Il faut pourtant nuancer.

En fonction du style, du temps et de la fréquence des sessions, les effets à long termes du jeu diffèrent. Il est possible de trouver plusieurs études rigoureuses avec des conclusions contradictoires de prime abord. Pour apporter une conclusion définitive au débat, il faudra du temps et, surtout, bien définir de quel genre de jeu on parle.

Devenir un dieu

grâce au jeu vidéo

Non, évidement que non ! Le jeu vidéo n'est pas mauvais pour la santé, le trouble du jeu vidéo, défini dans la classification internationale des maladies de l'OMS, se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu, en dépit de répercussions dommageables.

En requérant l'usage de nombreuses capacités cognitives, le jeu vidéo stimule notre cerveau, toutefois, chacune de nos réussites virtuelles stimulent notre circuit de la récompense, de ce fait, le jeu vidéo entraîne un risque d'addiction.

L'un des effets pervers de la répétition de la stimulation du circuit de la récompense est la désensibilisation. On remarque que les symptômes du trouble du jeu vidéo sont similaires à ceux des addictions à la drogue et à la pornographie.

Yoann CABEL.

Le cancer du sein, parlons-en !

Une femme sur neuf risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie.

Lorsque l'on est atteint d'un cancer, c'est qu'il y a une présence de cellules anormales dans notre corps. Celles-ci se multiplient de façon incontrôlées.

Dans le cas du cancer du sein, les cellules peuvent rester dans le sein ou se répandre dans le corps. Cela forme une masse appelée une tumeur. La plupart du temps, la progression de cette maladie prend plusieurs mois, voire quelques années.

Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes, en France. Il survient, la plupart du temps, après 50 ans.

Le taux de survie cinq ans après le diagnostic varie selon l'âge et le type de cancer. Certains sont dits « agressifs » et évoluent très rapidement, mais d'autres sont beaucoup plus lents.

Le nombre de personnes atteintes du cancer du sein a légèrement augmenté au cours des dernières années.

Cependant, le taux de mortalité a continuellement diminué, grâce notamment aux progrès réalisés en matière de dépistage.

Il faut savoir que les hommes peuvent également en être touchés, ils représentent 1 % de l'ensemble des cas.

Le combat continu, grâce à la mobilisation des associations

Aujourd'hui, il existe plusieurs associations créées pour lutter contre le cancer du sein en nous informant, en dialoguant et en se mobilisant.

En 2019, l'association le cancer du sein, Parlons-en ! a mit en place sa 20e campagne d'informations et de sensibilisation pour le cancer du sein. Elle se prénomme désormais Ruban Rose. Devenu le signe de ralliement pour toutes les personnes engagées dans le combat contre la maladie.

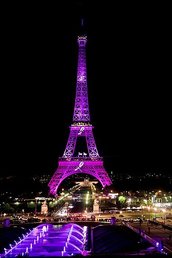

Ce 26 septembre, comme depuis quelques années, aura lieu un moment fort du lancement d'Octobre Rose avec l'illumination de la Tour Eiffel aux couleurs du Ruban Rose. Ce même jour, grâce aux soutiens de ses partenaires et des nombreux dons, l'association remettra 300 000 € à la recherche, en récompensant cinq chercheurs. Depuis la création des Prix Ruban Rose en 2003, ce sont ainsi plus de 2 000 000 € qui ont été distribués pour la lutte contre le cancer du sein.

Des témoignages libérant parole des femmes

Chaque année, environ 54 000 femmes sont touchées par le cancer du sein.

Beaucoup d'entre elles ont livré des témoignages poignants à ce sujet, comme c'est le cas dans le livre connu sous le nom Sous la plume des femmes, réalisé lors d'un atelier d'écriture, initié par le comité CFDCS74 (Comité Féminin du Cancer du Sein 74) qui a pour objectif d'encourager le public à la prévention.

Lors de cette dure épreuve, les femmes font face à leur émotion : « D'abord, peur de la confirmation du diagnostic cancer, peur de l'inconnu, de l'opération. Qu'est-ce qu'on va réellement m'enlever ? Puis la peur d'en parler, du regard, de la compréhension, de la pitié des autres. Peur de craquer, de ne pas faire face. Peur à chaque examen médical, à chaque mammographie, à chaque échographie. Peur que cela recommence, se généralise. Enfin, peur de devenir un jour dépendante, incapable de diriger ma vie, de devoir me contenter de la subir, incapable de vivre ou de mourir correctement. »

« Je dois apprendre à regarder mon corps, ma cicatrice »

Elles doivent retrouver un nouveau corps, il faut alors un temps d'adaptation pour à nouveau s'accepter tel qu'elles sont : « Être bien dans son corps, dans son être, un souhait que j'avais comme beaucoup sans y parvenir vraiment. Avec le regard de celle qui aurait voulu être plus mince, plus musclée, plus... Et puis, survient le choc chirurgical. Après avoir sauvé ma peau, je dois apprendre à regarder mon corps, ma cicatrice. Je mettrai beaucoup de temps à oser le miroir et affronter l'absence de symétrie. Près de deux ans passeront avant de décider la reconstruction évoquée dès le début par mon époux. La parole de ma fille sera finalement décisive. Me voyant hésiter, elle me dira du haut de ses neuf ans : Maman, si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Je voudrais juste leur dire merci de m'avoir encouragée à me retrouver dans mon nouveau corps ».

« La vie est un cœur

qui bat... »

C'est une nouvelle page de leur histoire qui se tourne... « La vie est un cœur qui bat jusqu'à sa mort. Dès cette première respiration, il faut se battre. La vie est un long chemin de bonheurs, d'obstacles et de tristesses. La vie c'est être en phase avec soi-même. C'est un vrai combat. Il faut aimer la vie. »

Le combat est un long chemin à parcourir. Retrouver le sourire, après ces larmes, des envies, des désirs, des plaisirs. Être entourée de ses proches est important, se sentir soutenue et pouvoir compter sur eux. C'est peut-être anodin pour nous, mais essentiel, pour elles.

Le « après de la maladie »

« Après tous ces traitements, je reprends goût à la vie, envie de sortir, de vivre enfin. Je sors la tête de l'eau, j'apprends peu à peu à me reconstruire. Il y a l'avant, le pendant et l'après de la maladie qui n'est pas une mince affaire car il y a tout à reconstruire, on ne se sent pas comme avant, quelque chose a changé au plus profond de nous. J'ai pris conscience que la vie peut nous filer entre les doigts, n'importe quand, à n'importe quel âge. Et que la vie mérite d'être vécue. »

Tiffany GUIMARD.

La vie étudiante, qu'en pensent les jeunes ?

Le 19 mai, les élèves de terminale ont découvert leurs différentes propositions d’admission pour l’enseignement supérieur sur Parcoursup.

Malgré les tristesses et les déceptions de certains, la majeure partie des élèves a au moins été acceptée dans une formation pour la rentrée prochaine. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’en obtenir, une phase complémentaire a été mise en place, afin de donner la chance aux élèves refusés de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur. Ces résultats ouvrent et marquent un nouveau chapitre dans la vie de ces lycéens. Si certains le voient comme un challenge, d’autres appréhendent beaucoup la vie étudiante, l’intégration, la vie en appartement, l’enseignement ou encore l’éloignement des parents.

Pour répondre à ces questions, nous avons pu discuter avec différents étudiants à propos de leur ressenti sur cette première année étudiante.

L'intégration

Les grandes agglomérations ne possèdent pas forcément toutes les formations, c’est pourquoi de nombreux étudiants sont contraints (ou pas) de s’éloigner du cocon familial pour réaliser leurs études. Ils arrivent alors dans l’inconnu, ne connaissent personne et leurs repères sont perturbés. Le fait de ne pas être intégré représente d’ailleurs une peur pour les jeunes. Cependant, les directions des formations font en sorte de mettre en place des journées, des week-ends ou encore des semaines d’intégration, afin que les jeunes appréhendent au mieux l’enseignement supérieur. De nombreux jeunes sont dans ce cas, il est ainsi plus simple d’aller vers les autres.

L’éloignement

de la famille

Avec la charge de travail qui sera plus importante l’année prochaine et l’éloignement, la plupart des étudiants ne pourront rentrer chez eux, tous les soirs, ni voir leurs parents durant la semaine. Beaucoup s’inquiètent de cet éloignement, puisque la famille est un pilier, pour eux, elle permet de les réconforter dans les moments difficiles, dans les moments de doute… Pour les anciens lycéens internes, cet éloignement n’a pas eu d’incidences sur leur moral. Contrairement aux étudiants externes ou demi-pensionnaires qui n’ont, certes, pas eu de mal les deux trois premières semaines, mais qui ont ressenti ce manque assez rapidement. Toutefois, il est important, selon eux, de réaliser ce pas et de s’entourer des bonnes personnes pour se sentir mieux le plus rapidement possible.

De plus, l’éloignement contraint les élèves à avoir un appartement, et donc à se débrouiller par eux-mêmes. Pour les étudiants, l’appartement représente une sorte de liberté, d’autonomie les préparant à la vie d’adulte. Néanmoins, les jeunes doivent sortir de leur zone de confort, se préparer à manger (s’il n’y a pas de restauration sur place le soir), faire leurs lessives… Bref, s'occuper d'eux mêmes !

La charge de travail

Les lycéens ont eu la possibilité de choisir les formations dans lesquelles ils voulaient aller, c’est-à-dire d’éviter les matières, les domaines qui ne leur plaisaient pas. Ainsi, se mettre au travail, en cours ou chez soi, est plus facile et plus plaisant, selon les étudiants.

Les plus grandes craintes concernant le travail correspondent notamment à l’adaptation. En effet, si pour certains l’enseignement sera cadré, avec des élèves suivis par les professeurs, soit en quelque sorte le même enseignement que le lycée, d’autres seront totalement autonomes et devront prendre des notes et s’assumer eux-mêmes. La difficulté interviendrait les premières semaines, mais elle représente une habitude à prendre.

Le travail personnel, quel que soit la formation, est indispensable et primordial pour ne pas être en retard sur le programme. Mais les étudiants interrogés ne le voient pas tout le temps comme une contrainte. En effet, l’entraide et le travail de groupe existent dans certaines formations, ce qui rend le travail personnel plus convivial et plus satisfaisant.

En conclusion, beaucoup d’étudiants ont apprécié leur première année d’études, malgré certains moments difficiles. Les nouvelles rencontres ou encore les soirées étudiantes « à consommer avec modération », nous disent-ils, aident à créer de nouveaux liens, à rencontrer de nouvelles connaissances et sont toujours très appréciées.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’écriture de cet article.

Antonin LE BOT.

Inde et Vous et ses projets à Dehradun

Le lycée soutient l’association Inde et Vous dans deux directions : la scolarisation d’enfants et la formation de jeunes femmes d’un bidonville en Inde.

L’association et les lycéens se sont rencontrés suite à une invitation du lycée de participer au forum annuel « Envie d’Agir ».

Ce forum se tient au mois de septembre et le lycée invite plusieurs autres groupes. Les élèves, selon leur sensibilité, rejoignent le club de leur choix et, tout au long de l’année scolaire, organisent des manifestations pour les soutenir dans leurs projets.

C’est ainsi que depuis quatre ans, le lycée participe à la scolarisation des enfants du bidonville. Les équipes de lycéens qui se succèdent ont été très dynamiques et ont permis à Inde et Vous de gâter les enfants.

Geneviève, secrétaire, et Michel Rignault, président fondateur de l'association Inde et Vous, nous en disent un peu plus sur la relation association-lycée : « Collecte de produits d’hygiène emportés et distribués à Dehradun, vente de chocolats de Noël pendant plusieurs années ont permis de collecter des fonds reversés à l’association. Ces fonds correspondent au montant de deux ou trois parrainages permettant au groupe d’accueillir de nouveaux enfants. De nombreux élèves viennent en renfort aider les bénévoles d'Inde et Vous pendant une période « chaude » : avec l'emballage des paquets cadeaux de Noël, dans une galerie marchande. L’association a également emporté dans ses bagages pour Dehradun un petit film monté par les lycéens : petit film accompagné d’un courrier personnel, adressé à chaque enfant. »

Et le couple poursuit : « Les sourires étaient radieux lorsqu’ils se reconnaissaient sur la vidéo. Voilà une attention qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Ces deux dernières années, un tonus a été organisé par une classe de Terminale et les bénéfices de ces soirées ont été reversés à Inde et Vous. Inde et Vous remercie chaleureusement tous ces élèves, si dynamiques, soutenant les enfants dans leurs actions et leurs permettant d’avancer. Nous remercions également Mme Catherine Hareau-Lepeltier et Laurence Squiban, sans qui rien ne serait possible. »

Trois années d'engagement

Alexia, la présidente du comité Inde et vous, s'exprime également sur ces trois années d'engagement :

« Intégrer une association a été pour moi une évidence dès ma première année au lycée. Lors des portes ouvertes il y avait une présentation des nombreuses associations, et mon choix s'est alors porté sur Inde et vous les enfants de Dehradun. La cause pour laquelle Geneviève et Michel sont engagés me touchait et me touche encore, je suis très heureuse d'avoir œuvré, aux côtés d'autres camarades et amis, pour aider à la scolarité d'enfant d'un bidonville en Inde, mais aussi pour l'insertion des mamans. »

« Ce fut, dit-elle, un plaisir d'organiser différentes actions pour récolter des fonds, mais aussi pour donner le sourire aux enfants,ou encore pour faire vivre le lycée ».

Et d'ajouter : « Je remercie Geneviève et Michel de m'avoir fait confiance, et d'avoir été présents tout au long de ces trois dernières années, car cela me semble important et primordial d'avoir un lien direct avec ce qui se passe en Inde, de savoir pourquoi et pour qui nous agissons, d'avoir des retours (photos ou vidéos) qui nous donnent encore plus envie de se mobiliser. Je tiens aussi à remercier Mme Squiban, sans qui tout cela serait sûrement compliqué ! Je n'ai qu'une chose à dire, n'hésitez plus et foncez, intégrer une association ne peut être qu'un plus pour vous et votre ouverture ! »

Alexia TS1

Plaidoirie éloquente

Le lycée Notre Dame d'Espérance a remporté le concours des petites plaidoiries, à Nantes. Le jeudi 13 février 2020, « les petites plaidoiries » ont eu lieu pour la deuxième fois.

Six affaires, des duos de douze lycées de la région ont participé à ce concours dans la salle des assises au palais de Justice de Nantes.

Le but était de mettre en pratique les premières notions de droit, à travers une argumentation juridique sur un thème donné. Afin de séduire les professionnels de la justice, juges, avocat, membres de l’académie de l’éducation, les élèves de terminale littéraire, option Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain, ont dû faire preuve d’éloquence afin d’être convaincants.

À l’issue d’un suspens insoutenable, Leyla Martin et Emma Simon ont remporté la première place de ce concours.

L'audience est ouverte !

Voici un extrait reprenant le début de cette plaidoirie. Il explique le contexte : " Mesdames et Messieurs, le tribunal. Nous intervenons au nom de A. S, en qualité de victime.

Rappelons les faits : notre cliente, Mme A, est une jeune journaliste employée par le magazine BEAUTY & STYLES. Pour des raisons professionnelles, elle est très connectée sur les réseaux. Elle y tient un blog dans lequel elle commente l'actualité de la mode et transmet ses conseils via twitter. Depuis quelques semaines, elle reçoit des messages incessants remettant en cause ses compétences rédactionnelles.

Deux anciens camarades de sa promotion à l'école de journalisme, VD et TA, en sont à l’origine. Si ces derniers ont cessé tout messages calomnieux à l’égard de notre cliente, des anonymes ont malheureusement pris le relais, affectant gravement aussi bien sa vie personnelle que professionnelle. De deux personnes au départ c’est maintenant toute la toile qui se déchaîne sur notre cliente.

Des remarques destructrices

« Elle écrit vraiment mal. » ; « Il faudrait lui offrir un dico. » ; « Elle a trois mots de vocabulaire et elle se prétend journaliste ! On lui a vraiment donné une carte ??? » ; « Elle n'a aucun goût. ».

Ces remarques à répétition sont destructrices et affectent profondément notre cliente Mme A. Aussi, je vous pose la question : comment ces mots ne peuvent-ils pas porter atteinte à l’honneur de notre cliente, sans cesse attaquée et remise en question dans sa légitimité, ses compétences, son intégrité au sein de la société ?

Mesdames et Messieurs, nous sommes ici bien en présence d’un acte délibéré de harcèlement en ligne.

La République française met un point d’honneur à combattre ces actes par des mesures fortes. Nous devons, ici, dans ce tribunal, entendre et comprendre cette souffrance. Sartre disait “les mots sont des pistolets chargés”.

Cette phrase a ici tout son sens.

Harcèlement

et code pénal

Le harcèlement est défini par l'article 222-33-2-2 du Code pénal, créé par la loi du 4 août 2014, comme suit : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». En l’espèce, c’est la répétition des messages brimant qui contribue d’une part à affaiblir psychologiquement notre cliente et, d’autre part, à détériorer ses conditions de vie et de travail. Donc, le fait du harcèlement est bien caractérisé à la fois par la répétition des comportements et par leur effet sur la personne de Mme A.

C’est de l’humour, diront-ils ! De l’ironie destructrice serait plus à propos.

Pour reprendre leurs mots : “ Elle écrit vraiment mal ”, les propos tenus ne sont clairement pas humoristiques, mais péjoratifs voire dénigrants. La moquerie n’est pas drôle, mais dévalorisante. Rire avec quelqu’un est différent de rire de quelqu’un. Si Mme A a accepté en interagissant sur les réseaux sociaux et en étant journaliste d’être contredite et soumise au jugement d’autrui, elle n’a pas le droit d’être ainsi dénigrée. »...

Merci aux professeures

Le lycée Notre Dame d’Espérance et, plus particulièrement, la classe de terminale littéraire en option Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain, souhaite remercier les organisateurs de ce concours, ainsi que Mme Billy et Mme Guelzec, professeurs encadrant qui ont su les accompagner et les guider dans ce projet.

Emma SIMON.