Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Un Français dans l'espace et une exploration spatiale qui ne cesse de progresser

Thomas Pesquet, est retourné dans l'espace pour la deuxième fois, avec cette fois-ci un rôle d'autant plus important qu'il a été commandant de la Station Spatiale Internationale.

C'est la première fois qu'un Français l'est. Ainsi, le spationaute français s'incrit dans l'exploration spatiale, aux côtés des plus grands, tel Neil Amstrong.

Ce deuxième voyage a permis, une fois de plus, l'avancée de la conquête de l'espace, dans le but de destination toujours plus lointaine.

Le harcèlement de rue : de la réalité aux super-héros !

En France, 86 % des femmes ont déjà subi une situation de harcèlement de rue. Une solidarité réelle est témoignée, mais l'impuissance et la résignation persistent. Les hommes peuvent contribuer au changement des mentalités et aider les femmes. Être un héros des temps modernes, c’est possible !

page 2

Les femmes artistes : vers plus de visibilité ?

La place de la femme, sujet au cœur du débat public, est aujourd'hui un enjeu pour le monde de l'exposition. Les femmes pourtant présentes ont souvent été mises au second plan dans l'histoire de l'art, les expositions souhaitent donc montrer celles qui ont trop souvent été oubliées, hier comme aujourd'hui.

page 3

L’endométriose, un combat invisible mais bien réel

L'endométriose est une maladie chronique gynécologique affectant une femme sur dix. Encore méconnue, elle existe aussi dans les couloirs de notre lycée. Louise Hervé, ancienne élève, témoigne du quotidien d'une femme touchée par l'endométriose, afin d'encourager les femmes touchées à se battre.

page 6

| N° 25 - Janvier 2022 | www.lycee-notredame.fr |

Thomas Pesquet, nouveau commandant de la Station Spatiale Internationale (ISS)

Premier commandant de la Station Spatiale, il a occupé cette fonction jusqu'à la fin de sa mission en orbite en novembre 2021.

Prenons un peu d'altitude et mettons-nous la tête dans les étoiles.

Thomas Pesquet est devenu le premier astronaute français à prendre le commandement de la Station Spatiale Internationale (ISS), le lundi 4 octobre 2021. L'astronaute de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), arrivé à bord de la station en avril 2021, a pris la suite du japonais Akihiko Hoshide, de L'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA), lors d'une cérémonie de passation de clé du véhicule spatial, geste symbolique retransmis en direct sur la chaîne de la NASA.

Être commandant de l'ISS, c'est quoi ?

"C'est comme dans un bateau, il y a un seul maître à bord après Dieu", avait commenté le français lors d'une conférence de presse en mars 2021, avant de démarrer sa mission en orbite, Alpha, la deuxième de sa carrière.

"Évidement beaucoup de choses se décident au centre de contrôle. Mais, s'il y a une voix dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant", ajoutait Thomas Pesquet.

Le commandant de bord du véhicule spatial "démarre la journée en entrant en conférence avec le directeur de vol au sol pour parler du planning de la journée, pendant 15 minutes", raconta l'astronaute belge Frank de Winne, premier européen à occuper ce poste, en 2009. "C'est au sol que le travail des astronautes est réparti, mais c'est au commandant de bord de s'assurer que toute l'équipe puisse bien exécuter les tâches assignées, que tout le monde fonctionne au meilleur de ses capacités, dans une bonne ambiance", détaille-t-il.

Et si les choses se passent mal, le commandant a toute autorité pour prendre les décisions dans l'urgence, sans attendre les instructions. En cas d'incendie, de dépressurisation, ou de détection d'atmosphère toxique, (les trois scénarios d'urgence définis) c'est à lui de veiller à sauver en priorité les vies de l'équipage.

Deux vaisseaux, la capsule Crew Dragon, de Space X, et un vaisseau Russe, Soyouz, sont arrimés à l'ISS en permanence, et peuvent servir aux astronautes à se mettre en sécurité, en cas de danger.

L'ISS, c'est quoi ?

ISS veut dire International Space Station, traduit en français par la Station Spatiale Internationale. C'est le plus grand objet fabriqué qui tourne autour de la Terre. Elle tourne depuis plus de vingt ans déjà ! En un jour, elle fait seize fois le tour de notre planète. Cette station est aussi grande qu'un stade de foot et pèse près de 400 tonnes, soit le poids de 25 bus.

L'ISS, c'est un laboratoire géant, il y a sept personnes en permanence, qui travaillent à des expériences scientifiques et aussi à la maintenance de la station. Ils testent notamment les conditions de vie dans l'espace afin de préparer de futurs voyages.

Mais comment vit-on,

dans cette incroyable

station spatiale ?

En orbite autour de la Terre, on est en apesanteur, tout flotte. Les muscles doivent alors être renforcés, afin de ne pas se ramollir, il y a donc deux heures de sport par jour.

Pour les repas, les astronautes mangent des plats avec une sauce épaisse collant à la fourchette. Et ils boivent à la paille. Comme ça, les aliments et les liquides ne s'échappent pas.

De même, il faut s'attacher aux toilettes avec des sangles. Les excréments sont ensuite aspirés.

Ici, impossible de prendre une douche. Ils utilisent de l'eau en sachet qu'ils appliquent sur la peau, puis s'essuient avec une serviette ou bien les astronautes se lavent avec des lingettes.

Et pour dormir sans se cogner, les astronautes s'installent dans des sacs de couchages accrochés aux murs, pour ne pas flotter partout dans la station.

L'astronaute Thomas Pesquet est, depuis peu, revenu sur Terre après un deuxième voyage dans l'espace de six mois, il était parti le 23 avril 2021 et il est rentré le 9 Novembre 2021 en atterrissant à Cologne en Allemagne

Léa GUYODO.

2D01

L'espace, une conquête en extension !

4 octobre 1957, Spoutnik 1 est le premier satellite URSS mis en orbite par l'homme. Spoutnik 2 et Laïka, la chienne soviétique, l'ont été les 2 et 3 novembre 1957. C'est le premier être vivant en orbite autour de la Terre, mais aussi le premier à mourir dans l'espace.

Le début de la conquête spatiale jusqu'à aujourd'hui

Ces évènements marquent un réel début dans la conquête spatiale et poursuivent l'idée de "la course à l'espace" entre les Etats-Unis et l'URSS, durant la guerre froide.

L'URSS continue dans sa lancée, en envoyant le 12 avril 1961, le premier homme dans l'espace. Le cosmonaute* soviétique Youri Gagarine, à bord de son vaisseau Vostok 1, accomplit le tour de la Terre en 108 min. Surnommé le "Christophe Colomb de l'espace", il ouvre une nouvelle ère, celle de l'exploration spatiale par et pour les hommes.

En 1963, Valentina Terechkova est la première femme dans l'espace. Encore une fois, l'URSS impose sa puissance spatiale. Cependant, dans cette "course à l'espace", arrive aussi la "course à la Lune".

Les Etats-Unis posent le pied sur la Lune en 1969. Cette mission, Apollo11, regroupe trois astronautes, Neil Amstrong (1930-2012), Buzz Aldrin (1930) et Michael Collins (1930-2021). Neil Amstrong est le premier homme à poser le pied sur la lune, suivi de Buzz Aldrin. Tandis que, Michael Collins se retrouve coupé du reste du monde, lorsqu'il passe en orbite du côté de la face cachée de la Lune.

Ensuite, en 1971, l'URSS envoie sa première station spatiale dans l'espace, Saliout. Les Américains ne sont pas loin, puisqu'en 1973, ils mettent en orbite leur station spatiale, Skylab. Le 20 novembre 1998, soit 25 ans après Skylab, la Station Spatiale Internationale (ISS) est lancée. Toujours en activité, avec ses 110m de longueur, 74m de largeur, 30m de hauteur, et 420 tonnes, elle orbite autour de la Terre entre 360 et 410 km d'altitude, à une vitesse d'à peu près 28 000km/h.

Les objectifs d'une telle infrastructure sont avant tout scientifiques. Le but est d'améliorer nos connaissances de l'espace et de l'univers ; d'étudier les effets de l'apesanteur (l'absence de pesanteur) sur les organismes vivants ; d'observer et d'étudier la Terre, ainsi que de mettre au point des techniques de survie dans l'optique de séjours plus longs et plus loin, comme Mars.

De nouveaux acteurs

Néanmoins, depuis le début du 21ème siècle, les acteurs privés font leur place dans l'industrie aérospatiale. C'est le cas d'Elon Musk, avec sa société privée SpaceX. Avec des lanceurs réutilisables, les fusées SpaceX se différencient des autres fusées déjà en service. La première mission opérationnelle de cette société privée américaine, avec un équipage à bord, s'est déroulée en novembre 2020, le but étant d'emmener quatre astronautes jusqu'à l'ISS.

En plus de ces acteurs, de nouvelles puissances spatiales émergent. C'est le cas de la Chine qui, réussit un alunissage sur la face cachée, avec son module lunaire en 2019.

L'Inde se lance elle aussi à la conquête de l'espace, dans le but d'atteindre le rang de grande puissance. En 2019, la fusée GSLV-MkIII, devient une fierté nationale. De plus, l'agence spatiale Indienne, ISRO, prévoit de poser un module lunaire, et ainsi devenir la quatrième nation à alunir avec un module.

Le futur de l'exploration spatiale

De son côté, la NASA prépare un nouveau programme, Artemis, dans le but d'emmener quatre astronautes sur le Lune d'ici 2025, soit 56 ans après Apollo 11.

Le nom de cette nouvelle mission possède un lien particulier avec le programme de 1969. En effet, Apollo, dérivé du dieu de la mythologie grecque Apollon, possédait une sœur jumelle, Artémis. Cette dernière, déesse de la nature, de la chasse... est aussi associée à notre satellite, la Lune.

Pour mener à bien cette mission, il y a plusieurs étapes nécessaires et indispensables. Tout d'abord, la fusée, ici, le Space Lauch System (SLS), un lanceur spatial américain, effectuera son premier vol d'essai en février 2022. Ensuite, à bord de cette fusée, les astronautes s'installeront dans la capsule Orion. Cette capsule, réutilisable grâce à un bouclier thermique de protection et des parachutes de freinage pour l'amerrissage, pourra transporter quatre astronautes pour un séjour de trois semaines. Orion sera aussi testée avec le lanceur SLS, sans astronaute, avec un survol de la Lune, avant de retomber sur Terre, lors de la mission Artémis 1, qui permettra aussi de collecter des données lors de la rentrée atmosphérique de la capsule.

Suivra ensuite Artémis 2, avec des astronautes cette fois-ci, mais toujours en survol de la Lune, sans s'y poser, durant dix jours.

Cependant, ce programme a été lancé sous la présidence de Donald Trump, et aujourd'hui le parti démocrate américain, avec Joe Biden, affirme que "Les démocrates soutiennent le renforcement des missions d'observation de la Terre de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration afin de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur notre planète". C'est pourquoi la mission Artemis pourrait être décalée de plusieurs années si le budget américain décide de se concentrer en majorité dans des satellites pour l'observation de la Terre et non dans l'exploration lunaire.

*cosmonaute : astronaute russe/ taïkonaute : astronaute chinois/ spationaute : astronaute européen

Isaline LANGEVIN

TLE4

Les femmes artistes : vers plus de visibilité ?

A l'image de la société, le monde de l'exposition souhaite montrer la place oubliée des femmes dans l'art.

Depuis maintenant plusieurs années, le monde de l'art conçoit des expositions qui remettent la place oubliée des femmes sur le devant de la scène. A l'image de notre société, la femme a toujours été présente dans l'art mais pourtant mise au second plan. Il est donc nécessaire de prouver aux générations futures que la place de la femme se trouve dans n'importe quel domaine, y compris l'art. Pour cela il faut reprendre l'histoire de l'art, comprendre que même si leurs noms ne sont pas familiers au plus grand au nombre, elles ont toujours été là.

De plus, il faut aussi leur laisser la place, aujourd'hui pour que l'art de demain puisse médiatiser hommes comme femmes.

L'exposition réussit-elle à remplir ces missions pour redéfinir qui est l'artiste et qui se cache derrière l'œuvre ?

Refaire l'Histoire

Repartir de zéro, reprendre l'histoire de l'art tel que chacun la connaît, les grandes périodes, les grands mouvements et montrer que la Femme est là, voilà l'objectif que s'est donné le monde de l'exposition.

C'est le cas du musée du Luxembourg, et de son exposition "Peintres Femmes, 1780-1830, naissance d'un combat", durant l'été 2021 (un commissariat de Martine Lacas). Cette exposition décide d'aborder une période de l'histoire non sans bouleversements politiques, une période qui se définit par la diffusion de l'idéologie révolutionnaire et la fin des anciens régimes. C'est dans cette Europe bouleversée que les femmes peuvent enfin s'imposer dans ce monde à part qu'est l'art.

L'exposition retrace alors les premières professionnalisations, les premières médiatisations et évidemment les premiers accès au marché de l'art. Cette exposition met à l'honneur une trentaine de

femmes françaises s'imposant dans ce milieu qui est resté pour le moment très masculin.

Une autre exposition a mis les femmes à l'honneur durant l'été, c'est l'exposition "Elles font l'abstraction" au Centre Pompidou (un commissariat de Christine Macel et Karolina

Ziebinska-Lewandowska). Cette exposition reprend la quasi entièreté des mouvements de l'abstrait du 20ème siècle. Pour exposer sur un aussi vaste sujet, qui comprend plusieurs périodes de

l'histoire de l'art comme l'art moderne et l'art contemporain, c'est plus de 110 femmes qui sont alors exposées. On retrouve des mouvements comme le bauhaus, le néoplasticisme, le

constructivisme et bien d'autres. Chaque œuvre donne l'impression au spectateur de connaître l'artiste et pourtant, à chaque fois c'est une femme dont les spectateurs n'ont sûrement jamais entendu parler. Cela montre au spectateur que les femmes sont bien présentes durant ces mouvements des plus connus et pourtant ce ne sont pas elles dont on retient les noms.

Au MAMAC de Nice, une exposition retrace aussi la place des femmes dans l'art, dans la seconde moitié du 20ème siècle, illustrant le développement de la pop-culture. Ces femmes multiplient alors les combats souvent progressistes tout en suivant la société qui les entoure. On retrouve les femmes dans le rôle de spationautes de la conquête spatiale dans les films, mais aussi une émancipation quant aux critères de beauté, une émancipation sexuelle ou encore le combat pour un idéal pacifiste alors que le monde est déchiré en deux par la guerre froide.

Portraits de Femmes

De nombreux lieux d'exposition préfèrent se concentrer sur des expositions traitant d'une artiste. En 2021, on a pu retrouver de nombreux portraits de femmes comme Niki de Saint Phalle (Musée du Touquet), Gabrielle "Coco" Chanel (Palais Galliera), Vivian Maier (Musée du Luxembourg), Georgia O'Keeffe (Centre Pompidou). Ces expositions sont certes moins importantes mais permettent au spectateur de se concentrer sur l'artiste et non sur l'idée que l'artiste soit une femme. Ces expositions exposent les femmes comme les hommes, cela marque aussi l'évolution dans le milieu de l'art. Les femmes artistes peuvent être exposées sans pour autant que le sujet même de l'exposition soit le fait d'être une femme. De plus cela permet aux spectateurs de connaître des noms d'artistes qui sont des femmes. Cela instaure la femme comme une artiste au près de l'opinion publique. Il faut bien avouer que ces noms manquaient à notre culture.

Une Nouvelle Place

La Femme prend aussi sa place dans l'art contemporain. Il est important de prouver sa place d'hier, mais il est d'autant plus important d'affirmer sa place aujourd'hui.

Le centre d'art du Grand Café à Saint-Nazaire a organisé une exposition fin 2021 en collaboration avec l'artiste Noémie Goudal, "Post Atlantica". Cette exposition cherche à appréhender le paysage sous des angles pluriels.

Le Musée d'Art de Nantes a aussi laissé une artiste à l'œuvre durant la fin de l'année 2021. Cette architecte chinoise aujourd'hui résidant à Nantes, a créé une exposition questionnant à la fois les échelles en architecture et la représentation de l'eau.

L'exposition permet aux femmes d'hier comme d'aujourd'hui de prouver leur réelle place dans un monde qui des centaines d'années durant est resté majoritairement masculin. Ces figures d'hier et d'aujourd'hui permettent de créer le monde de demain.

Louis PAYENTLE1

Le harcèlement de rue : de la réalité aux super-héros !

Le harcèlement de rue est resté longtemps un sujet tabou. Pourtant, 86 % des femmes le subissent au moins une fois dans leur vie. L’ampleur du phénomène est toujours sous-estimée et toutes les associations de lutte pour le droit des femmes soulignent la gravité de ce problème sociétal.

Commet accepter qu’un adulte de 40 ans siffle une jeune fille de 15 ans sur le trajet de son lycée ? Ou encore que certaines jeunes femmes avouent devoir se changer avant d’aller dans une galerie marchande en plein centre-ville ? Qu’en pensent les hommes ? Recueillons l’avis des adolescents masculins qui eux aussi occupent l’espace public et sont souvent témoins de ces agissements.

Après la réalisation d’un micro-trottoir au sein du lycée, il semble qu’un grand nombre d’adolescents ont peu de connaissances sur ce qu’est le harcèlement de rue. Cela semble dépendre pour beaucoup, de leur âge. En effet, les élèves de terminale ont eu plus de facilités à le définir que les élèves de seconde. L’évolution de la maturité et de la réflexion au cours des trois années de lycée est peut-être une des raisons de cette méconnaissance.

Le harcèlement de rue est une forme de persécution principalement à l’égard des femmes dans les lieux publics : sifflements, remarques sexistes, interpellations non-consenties, agressions verbales et/ou physiques…

Le dangereux

effet de groupe

Cet harcèlement est souvent amplifié par l’effet de groupe des harceleurs. Ces agresseurs ne sont qu’une minorité. Et d’ailleurs un grand nombre de lycéens jugent cela irrespectueux. Ils reconnaissent volontiers que « la femme n’est pas un objet », et que ces agissements expriment « le non-respect de la parole des femmes ». Plusieurs lycéens garçons dénoncent le sentiment de supériorité des hommes dans la rue.

A la question posée aux trente jeunes hommes interrogés du lycée : « Comment vivriez-vous ces agressions quotidiennes si vous étiez une femme ? » Les sentiments de peur, d’enfermement, d’impossibilité de s’affirmer et d’envie de s’isoler, sont unanimes. La liberté de se promener comme les femmes le veulent dans la rue n’est plus possible et une grande vague d’insécurité se fait sentir dans les villes.

Une reconnaissance pénale

Pour lutter contre cela, l'article 15 de la loi du 3 août 2018 (lutte contre les violences sexuelles et sexistes) sanctionne tout outrage sexiste en cas de flagrant délit, par la police, d'un montant forfaitaire de 90 €. L'amende est de 750 € voire 1 500 € en cas de circonstances aggravantes et à 3 000 € lors de récidive.

Plusieurs lycéens reconnaissent qu’il est difficile de « changer quelqu’un par l’argent », et que le harcèlement relève de l’éducation et de la nature des responsables. Un élève de seconde a suggéré que « pour changer leur mentalité, la sanction devrait leur faire ressentir ce qu’ils font vivre aux femmes à longueur de journée ». En effet, des stages d’actions contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes sont désormais possibles mais encore peu réalisés.

Résignés, mais solidaires

Que feraient les lycéens pour venir en aide aux femmes, qui subissent un premier sifflement en moyenne à l'âge de 11 ans ? Certains affirment qu’il n’y a pas grand-chose à faire à part « attendre que ça s’arrête ». D’autres disent que « oui la question ne se pose pas » et qu’ils feraient quelque chose. Après réflexion, ils se sont tous demandés si, sur le moment, ils auraient « le courage d’affronter un groupe de cinq hommes, faisant deux fois leur taille » ? L’effet de groupe semble leur faire peur et ils doutent de leur pouvoir d’agir. Ils sont lucides et convaincus du problème. Ils reconnaissent la nécessité de faire changer les choses. Pour autant, ils sont résignés malgré le sentiment de solidarité qu’ils affirment envers les filles.

Nous sommes tous

des super-héros

Un élève de terminale pense que la confrontation n’est pas « la meilleure des solutions, que tout dépend de la situation et qu’ils ne sont pas des "justiciers" ». Cette même idée est aussi présente chez un élève de première qui avoue qu’« il ne faut pas se prendre pour des super-héros ».

Contrairement à leurs idées reçues, les hommes en agissant aux côtés des femmes, pourraient être des amplificateurs du changement. Leur adhésion à la règle des 5D du plan Angela, lancé en 2020, pourrait être un bon début. Il suffirait de Distraire simplement l’harceleur, si cela ne fonctionne pas, il faudra Dialoguer avec la victime lui demander si tout va bien.

Si c’est encore un échec, le témoin devra Déléguer, demander de l’aide à d’autres personnes. Documenter en filmant est le meilleur moyen d’aider la victime ce qui peut entraîner la fuite de l’agresseur et d'avoir des preuves. En dernier recours, Diriger en interpellant soi-même l’harceleur.

Léonie SCHUBERT2D04

La COP26, une défaite sur tous les fronts ?

Après une année blanche pour cause de Covid-19, la COP26 revient en force. Mais presque deux mois après la clôture des discussions, que faut-il retenir de cet événement ?

Du 1er au 13 novembre 2021 se tenait à Glasgow la COP26 (conference of parties) : une conférence organisée par les Nations Unies rassemblant près de 200 pays. L’objectif de cette 26ème édition était de faire le bilan des cinq années passées depuis les Accords de Paris et de se donner de nouveaux objectifs pour lutter contre le réchauffement climatique.

A l’issue des négociations, est sorti un texte : le « Pacte de Glasgow pour le climat ». Cet accord fixe les grands objectifs et enjeux des années à venir et y donne solutions et trajectoires à suivre par les États. Le samedi, dernier jour des négociations, lorsque l’arrêt de l’utilisation du charbon comme énergie semblait adoptée, les représentants de la Chine et de l’Inde se sont rassemblés pour demander de transformer sur les textes finaux le mot « sortir » du charbon par le mot « réduire ». Cette demande fait perdre tout le sens initial de la phrase et a provoqué une vague de désespoir parmi les organisateurs et a notamment grandement peiné le président des négociations : Alok Sharma.

En parallèle des négociations entre États, un grand nombre de jeunes se sont retrouvés dans la rue pour manifester et demander aux participants de la COP26 moins de "bla-bla-bla" et plus de décisions concrètes. Pour beaucoup, même après 26 éditions de la COP, les mesures ne sont pas assez fortes et les engagements pas suffisamment respectés. Greta Thunberg, figure suédoise de la lutte contre le réchauffement climatique, a qualifié cette COP26 d' "échec". Pour elle, les dirigeants des États doivent se montrer plus radicaux dans leurs mesures. Elle a lancé devant des milliers de jeunes lors d'une manifestation : "Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec".

Alors, oui, les attentes de cette COP26 ne sont largement pas atteintes, et, oui, il reste encore beaucoup de travail pour ne pas dépasser les +1,5°C, d'ici à 2030. Mais malgré tout, le bilan reste quand même relativement motivant et positif : en effet, de nombreux pays ont annoncé arrêter complètement la déforestation d’ici à 2030 sur leur territoire. De plus, près de 100 États ont accepté de réduire leurs émissions de méthane contribuant grandement aux émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de décisions politiques, la COP26 reste une réussite pour son attractivité : près de 50 000 personnes ont participé en ligne à cet évènement pour partager leurs idées et créer des partenariats et coalitions.

Il ne reste plus qu’aux États de tenir leurs engagements d’ici à la COP27, qui se déroulera cette année en Égypte, dans la ville balnéaire de Charm el-Cheikh. Ce sera l’occasion pour les États de vérifier si les promesses faites en fin d’année dernière ont été tenues, et peut-être l'heure pour les dirigeants de faire preuve de plus de solidarité dans un combat qui nous concerne tous.

Hugo ROUSSELTLE1

Mais, d'où vient la Covid-19 ?

Après bientôt deux ans d'épidémie, et même de pandémie mondiale, la Covid-19, qui commence à s'installer dans nos vies, nous a fait oublier quasiment toutes nos habitudes du quotidien. Revenons ensemble sur l'émergence de ce virus qui reste encore bien mystérieux, de même que sa réelle provenance originelle !

Depuis novembre 2019, la Covid-19, ne nous quitte plus. Mais ce nouveau virus et ses variants, devenus omniprésents, gardent une part de mystère, et celle-ci concerne leurs origines. Revenons ensemble sur les différentes hypothèses couvrant l'apparition de cette nouvelle forme de coronavirus.

1- La chauve-souris / Le pangolin

Depuis le temps, nous connaissons tous la fameuse histoire qui raconte qu'un Wuhanais comme vous et moi, à la différence que nous ne mangerions jamais une de ces espèces d'animaux, aurait acheté un de ces mammifères sauvages dans un marché à très faible éthique sanitaire de Wuhan et aurait ensuite décidé de son plein gré, de le manger ! Mais cela est-il vrai ? Difficile à dire, mais cette possibilité n'est pas exclue. D'après l'équipe de l'OMS ayant enquêté sur les quatre sources potentielles de l'origine de la transmission du SRAS-CoV-2 à l'homme, la transmission se fait via un hôte animal intermédiaire (d'animal à animal puis d'animal à l'homme. "Les chercheurs considèrent que la première option est la plus probable et cette ligne d'enquête a été privilégiée", rapporte Stephen Mc Donell, correspondant de la BBC Chine, qui a assisté à la récente conférence de presse de l'OMS concernant l'origine de la Covid-19.

2- Le virus provient

d'un laboratoire

Même si cette deuxième hypothèse, est un peu plus farfelue que celle d'avant, elle mérite elle aussi d'être creusée. Car si vous êtes comme l'ancien président américain, Donald Trump, vous adorerez entendre que le virus de la Covid provient d'un laboratoire chinois secret, testant de nouveaux virus pour plus tard dominer le monde. Or, ce n'est pas le cas, du moins pas tout à fait, car d'après les longues et infructueuses recherches de l'Organisation Mondiale de la Santé sur le sujet, cette deuxième hypothèse n'est que très peu probable, voire improbable. Désolé pour vous, Mr Trump.

En effet, l'administration du président américain sortant a souligné la possibilité que le virus soit issu de l'Institut de virologie de Wuhan, l'un des principaux en Chine, dans l'étude des pathogènes de niveau 4, qui requièrent le plus haut degré de biosécurité, et qui est l'un de ceux désignés par les autorités pour analyser la séquence du génome du nouveau coronavirus. Mais, il s'agit d'un argument sur lequel a insisté l'administration de Donald Trump sans présenter aucune preuve et qui a fait l'objet de théories du complot, de quoi estomper sa crédibilité.

En conclusion, malgré les recherches de l'OMS, il est encore très compliqué de cibler la réelle origine de la Covid-19.

De plus, les réseaux sociaux, aujourd'hui omniprésents et les médias, cherchant à tout prix, une cause à ce virus, n'aident pas les choses en proposant tout un tas d'hypothèses, comme la plus récente qui veut que le virus ne serait finalement plus issu de Wuhan.

C'est donc bien vrai, après deux ans de pandémie mondiale, nous pouvons en conclure que la Covid est bel et bien un virus à en perdre la tête jusqu'à son origine même !

Adrien RECULEAUTLE2

Fake news all around us

What is fake news ?

First, we can start by explaining the word "fake news". Fake news or infox is wrong information in a newspaper, on social media or on a TV channel. The purpose of fake news is to flood the information to manipulate people. They are different sources : attacks politics, economics, religion, personalities, and culture. They are also present on different levels. There are the small fake news of the college or the city, but there are bigger and more dangerous ones.

Infox is not new. Around the Renaissance, they were told to build a reputation and to be more important. The word fake news was mentioned around the 19th century. In 1894, an American journalist denounced a newspaper's fake news with a cartoon. In the 20th century, fake news is more present than ever. With the internet and the connection to the world in a few "clicks", fake news is everywhere, in our research and our reading...

Some example

to present fake news

Here are two examples of fake news updated by "La fabrique du mensonge" on France 5. A documentary initiated by Félix Suffert-Lopez and produced by Jacques Aragones, with the participation of “France Télévisions“ (https://www.france.5).

To begin, here is a summary of the first example diffused on 07/11 : ''Trump, the pirate of democracy''. "During his four years as President of USA, Donald Trump has put in place a movement to destabilise American democracy by using lies as a weapon of political war. In 2020, his political defeat was an ideological victory. For months, he said, without a proof, that the opposing party had set up a massive fraud to steal the election.

This theory spread massively through social networks.

“Vaccine, rumours never die”. Here is our 2nd example. "Among the most shared rumours on Facebook in 2017 was the claim that the MMR vaccine, against measles, mumps, and rubella, causes autism. This is fake news dating back to 1998. How can this 20-year-old false information, which has already been scientifically disproved, continue to survive on the Web” ? A false information with serious consequences that accentuates the infox of the new pandemic.

The Coronavirus is all over social networks or through messaging platforms. These messages sometimes contain wrong informations and are based on the supposed expertise of scientific research.

On 22 October 2020, the Pasteur’s Institut opened a website (https://www.pasteur.fr) to demonstrate the absurdity of fake news.

These blogs, created by companies, invite you not to consider this information and not to relay it. The French newspaper “Le Monde” has set up the DECODEX. It is an extension for your internet search (Chrome or Firefox). This tool can help to check the information circulating on the Internet and to find rumours, exaggerations, or distortions.

How to protect yourself from them ?

We can start by looking at the source and date of the article or document. We can do a quick search on the author. Who is he ? Is he or she known ? Don't just read the title, they are catchy. You must read all the article to understand the information. Finally, it is possible to read other articles, talking about the same subject, documents verified by a government or by experts (librarians, etc…).

In conclusion, it can be said that fake news defends freedom of expression, but it also changes one's judgment. When you write infox, it’s not information. We will speak of "disinformation".

Thomas CHERAUD 1ERE1

La LSF, une langue à faire entendre

A l'occasion de la journée mondiale de l’éducation célébrée ce 24 janvier, il est temps de mettre en avant l'importance de cette langue des signes qui accompagne la vie de 70 millions de personnes en France et dans le monde.

Une personne sur 1000 naît avec une déficience auditive en France et le principal moyen pour elle de communiquer se fait à travers la LSF (Langue des Signes Française). Mais alors que les progrès technologiques rendent encore plus accessible, la communication entre les individus, le manque de connaissance générale dans la pratique de ce langage laisse une grande part de cette population isolée de la sphère publique, avec des échanges d’autant plus compliqués en temps de crise sanitaire où le port du masque est omniprésent. Nous avons déjà eu l’occasion de voir cette langue employée, notamment à la télévision lors d’allocutions officielles, mais alors que l’inclusion et la visibilité deviennent des préoccupations majeures de notre société, il est étonnant de constater que seuls 100 000 français sur environ 300 000 sourds sont capables de pratiquer la LSF.

Pour mieux comprendre son origine, il faut remonter au milieu du 18e siècle, où L’abbé Charles Michel de l’Épée, après avoir observé deux sourds interagir, décide de fonder un enseignement collectif pour instruire une trentaine d’élèves sourds, et qui est approuvé par la Cour. Il ouvre la première école pour sourds qui deviendra en 1791, l’Institut national des jeunes sourds de Paris ; la communauté est alors officiellement reconnue par l’Assemblée Nationale dans les Droits de l'Homme. Dès lors, la LSF connaît une véritable popularité avec la création de nombreux instituts spécifiques sur le territoire, notamment ceux de Bordeaux, Nancy, Lille, Chambéry ou encore Poitiers.

Malgré cette évolution, l'emploi de cette langue devient de plus en plus controversé vis-à-vis de la religion et de la médecine. Le congrès de Milan en 1880 signe la fin de son enseignement dans plusieurs pays, dont la France, une suspension qui durera plus d’un siècle malgré des tentatives de continuité, motivées entre autres par le militant Ferdinand Berthier. Il faudra attendre les années 70 avec le “réveil sourd” pour que la communauté retrouve sa considération. En 1971, un congrès mondial de la Fédération des sourds à lieu à Paris, puis l’Union Nationale pour l’Intégration Sociale des Déficients Auditifs voit le jour en 1973. Deux ans plus tard est votée une loi fixant l'intégration scolaire et l'éducation obligatoire pour les enfants sourds. L’Institut Visual Theater, inauguré à Paris en 1977 aura pour but de mettre en avant la richesse de la culture sourde et de la LSF, qui sera finalement réhabilitée en 1991, grâce à la loi Fabius, avant d’être reconnue comme langue à part entière en 2005. Elle prend alors une place de plus en plus importante dans l’enseignement scolaire, avec l'ajout de l’option LSF au Baccalauréat en2008 et la publication du premier manuel spécialisé, en 2013.

D'autres initiatives ont lieu, avec l'application d'un programme d’apprentissage de LSF en 2017 pour les écoles primaires et les collèges, puis son enseignement optionnel, ajouté dans les programmes de lycée en 2019, afin de faciliter l’intégration de ces élèves. Nous pouvons à notre tour nous impliquer dans la pratique de ce langage essentiel, par apprentissage proposé dans plusieurs grandes écoles (Lille, Bordeaux, Toulouse, etc.) ou par le biais d’associations comme Mains Mélodies, EFLS ou Visuel, pour que ce handicap ne soit plus une impasse à l'échange et à l'inclusion.

Romain BOISROBERTTLE2

Traversée héroïque du lac Titicaca, défi relevé par Théo Curin

Théo Curin, jeune nageur paralympique de vingt-et-un ans, vient de traverser le lac Titicaca. Il est parvenu à boucler les cent vingt-deux kilomètres reliant les îles de Los Uros (Pérou) à son point de départ en Bolivie. Revenons en détail sur l'histoire de ce jeune homme, et sur l'origine de cette performance record.

Nager pendant dix jours, à plus de 3800 mètres d'altitude dans les eaux glacées du lac Titicaca, c'est l'exploit réalisé par le jeune homme, en relais avec deux autres athlètes.

Une histoire atypique

Amputé des quatre membres à l’âge de six ans suite à une méningite foudroyante, Théo Curin fait la rencontre de Philippe Croizon, autobiographe de J’ai décidé de vivre, et qui a le même handicap que lui. Cette rencontre fût un déclic pour le jeune homme. Philippe Croizon, après sa traversée de la Manche est devenu une idole et a permis à Théo, de retrouver l'envie de croquer la vie à pleine dents, malgré son handicap !

Suite à cela, ce jeune déterminé, décida de s'inscrire dans un club handisport, où il effectua ses premières longueurs. Théo Curin, grâce à sa ténacité, est rapidement devenu un des grands espoirs français de la natation handisport. Ainsi, en 2016, âgé de seize ans, il participa à ses premiers Jeux-Olympiques : les JO de Rio.

Figure emblématique de l'handisport français

Le palmarès, qu'il s'est constitué en l'espace de trois ans, lui a permis de devenir une personne influente, avec l’opportunité de faire passer des messages qui lui tiennent à coeur. En effet, Théo Curin a réalisé de grandes performances mondiales durant cette période : une quatrième place aux JO de Rio, lors du 200 mètres nage libre, deux médailles d’argent, lors des Championnats du Monde, à Mexico en 2017, puis, une médaille de bronze aux Championnats du Monde à Londres, en septembre 2019.

Ces performances lui ont donné de la visibilité, notamment dans les médias. Ainsi, le jeune athlète a pu contribuer à faire évoluer les regards sur le handicap.

Le rêve de Théo Curin réalisé après un long périple

Théo, Malia Metella et Matthieu Witvoet se sont préparés dans des conditions extrêmes pendant plus d'un an. Leur radeau de survie, fabriqué uniquement à partir de déchets, fait plus de 500 kilos. Le trio le tractant à tour de rôle a été fortement surpris par les conditions météorologiques qu'ils a dû affronter pendant son périple.

En effet, les conditions ont été excessivement rudes (vent, pluie, grêle, orages...), les empêchant ainsi de progresser comme prévu. Mais ce n'était pas suffisant pour décourager le trio qui a su s'adapter à chaque situation, pour venir à bout de cette traversée à vocation écologique.

De bon augure pour de nouveaux défis fous !

Mathéo BOUCARDTLE1

Les débuts de la K-pop... 1/2

Que savez-vous de la pop coréenne qui envahit les réseaux sociaux ?

Vous connaissez sans doute BTS, le célèbre groupe de k-pop. Mais savez-vous d'où vient ce genre musical ? Quand a-t-il débuté ? Quand et où s'est-il développé ?

La création du genre K-pop

C'est en 1995 que la création du label sud-coréen SM Entertainment, et l'apparition du groupe de même nationalité, Seo Tai-ji and boys, marque le début de la K-pop dans le monde musical. Cette année-là, le gouvernement sud-coréen se rend compte que la culture est aussi importante que l'industrie. C'est le début de l'implication du gouvernement dans la k-pop.

Les fondements de la K-pop

En 2000, une jeune fille, repérée par les agents de SM Entertainment, devient trainee (stagiaire) et quatre ans plus tard, devient la première chanteuse à rentrer dans le classement musical japonais. BoA (de son vrai prénom Kwon Bo Ah) a donc permis à la k-pop de faire son entrée au Japon. Cette entrée est une fierté pour la Corée du Sud, longtemps colonisée par le Japon. C'est donc une victoire méritée pour Le Pays du Matin Frais et Clair. Après ce succès fulgurant, les agences concurrentes essayent, elles aussi, de propulser leur artistes en tête des classements musicaux. C'est ainsi que Bi-Rain, produit par Bang PD (producteur de l'agence JYP ), démarre sa carrière avec le titre Bad Guy. Il ne réussira pas à monter en tête de classement, mais sera quand même très influent, car il deviendra le modèle de bon nombre d'idoles, comme Jimin de BTS.

La décennie 2000 est déterminante pour la k-pop : on trouve les grandes influences de la k-pop : le jazz et le hip-hop. En effet, selon les influences internationales sur les agences, les styles musicaux changent. Par exemple, JYP, est influencé par les rythmes de jazz, tandis que YG Entertainment influencé par le hip-hop.

Aussi, les sasaeng commenceront à faire parler d'eux dans les journaux : fans extrêmes, ils sont prêts à tout pour approcher leurs idoles préférés. En effet, l'idole U-know (Yunho de son prénom, leader du groupe TVXQ) en a fait les frais. Une sasaeng a versé de la super glue dans sa boisson, alors qu'il répétait. Il a été transporté à l'hôpital, et s'en est sorti avec une traumatisme mental.

L'envolée de la K-pop

dans le monde

En 2010, Wonder Girls est le premier groupe féminin à être reconnu nationalement et à rendre compte de l'impact des chorégraphies sur les covers. Grâce à leur comeback de 2009, la K-pop va être reconnue aux Etats-Unis.

En 2012, à Paris, lors du premier MUSIC BAND à l'Accor Arena, huit groupes se sont produits et seules les Girl's Generation sont passées à la télévision. Il faut dire que la France était réticente à l’arrivée de la K-pop -, pensant que ce ne serait qu'une mode.

2012 était une grande année pour la K-pop, parce que c'est cette année qu'est arrivée la musique de K-pop la plus connue dans le monde : GANGNAM STYLE de PSY. C'est LA chanson qui a propulsé la K-pop dans le monde entier.

PSY (Park Jae-Sang) était un chanteur très controversé en Corée du Sud, et était même surnommé "Chanteur Bizarre" à cause des paroles de ses chansons et de ses chorégraphie. Certain clips et chansons étaient même interdits aux mineurs. Cependant, la sortie de GANGNAM STYLE a rectifié cette réputation : en effet, il a rencontré le premier secrétaire de l'ONU et a été nommé ambassadeur du quartier Gangnam en Corée du Sud. Son clip a même atteint le million de vues en à peine six mois, sur Youtube : une première pour la plateforme.

Suite au prochain épisode

Je continuerai de vous raconter les moments clés de la K-pop dans un prochain article.

Laure BOUCHET1ERE5

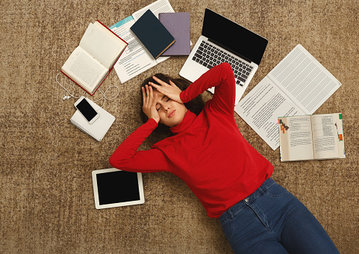

Et si on faisait une pause sur le stress ?

Se reposer est un essentiel pour le bon fonctionnement de l’organisme et de notre santé mentale.

La question se pose d’autant plus que nous entrons dans la période hivernale. Chez de nombreuses personnes, notamment moi, cette période provoque une baisse de dopamine.

La dopamine est un messager chimique qui réduit l’éveil du corps et aide à dormir. Pour certaines personnes, elle entraîne une baisse de moral et de motivation. Leurs sentiments sont alors plus négatifs et moroses. Mauvaises choses puisque dans cette période, le rythme scolaire et de travail s’ intensifient. Nous voilà alors débordés et à bout de nerfs. C’est là que le stress prend de la place.

Le détecter

Le stress se définit par des réactions de l’organisme, autant émotionnelles que physiques, face à une situation particulière ou à des facteurs de stress. C’est une réaction naturelle, et bonne, si elle n’est pas excessive.

D’après un article de Passeport santé, d’avril 2017, rédigé par Delphine Waquier, une rédactrice scientifique : "émotionnellement, une personne stressée peut se trouver surmenée, irritable, anxieuse, angoissée ou encore perdre l'estime d'elle-même". Tandis qu’une personne stressée mentalement peut-être dans un état d’inquiétude constante, avoir des pensées plutôt davantage négatives, rencontrer des difficultés de concentration ou de prise de décisions et de choix.

Ce sujet nous concerne, nous jeunes lycéens directement !

Beaucoup d’entre-nous sommes stressés en période d’examens. Mais également pour les oraux qui sont de plus de plus nombreux et réguliers : passés devant la classe, ainsi que les travaux de groupe de plus en plus conséquents et les évaluations qui sont données davantage à proximité des vacances. Les plus vulnérables d’entre-nous sont ceux qui s’investissent beaucoup trop dans leur travail. Certains sont obsédés par la réussite. Ils se mettent sous pression pour améliorer toujours plus leurs performances scolaires. Surtout les filles, dès l’âge de 15 ans, qui veulent tout réussir, combler les attentes, toujours se perfectionner.

Dans ces cas, le stress s’empare de nous et par conséquent nous rentrons parfois alors en surchauffe. Pire, lorsqu’il est trop régulier, notre manque de sommeil en est affecté. Les conséquences ne sont pas moindres, certains d’entre-nous allons jusqu'au burn-out.

Quelques conseils

pour gérer son stress,

voire le vaincre…

Il faut savoir que la gestion de notre stress est possible.

Sans hésiter, je vous conseille de consulter un(e) psychologue. Cela vous permettra de confier à quelqu’un vos soucis. Très pratique ! Vous aurez en échange une oreille attentive, qui ne répétera rien et vous mettra à l'aise et vous conseillera au mieux.

Si cette idée vous intimide, lorsque vous travaillez chez vous , faites de vrais pauses.

Stoppez tous écrans.

Allongez-vous au sol, sur un tapis de préférence. Fermez les yeux, mettez les bras le long de votre corps, puis, lorsque vous vous sentez prêts : inspirez pendant sept secondes, bloquez trois secondes votre respiration et expirez pendant sept secondes. Répétez cet exercice trois fois. N’hésitez pas à vraiment le faire quatre à cinq fois par jour.

La sophrologie est un excellent moyen pour améliorer la sérénité de votre corps et de votre esprit.

De même, testez le yoga , inscrivez-vous dans un club avec vos amis(es) ou votre famille.

Trouvez votre ou vos inspirations !

Cherchez-vous une passion, une activité qui vous plaît sincèrement.

Du dessin, du coloriage, créez des sculptures, peignez, faites des bijoux.

Lisez des mangas, des magazines, des romans, de tout genre : fanfictions, fantastiques, policiers, horreurs, romantiques, d’aventures etc... ou bien encore des contes, des légendes, des fables, des poésies, des romans de la littérature classique.

Écrivez des histoires, ou vos pensées dans un carnet.

INVENTEZ.

Sortez de chez vous, faites du vélo, du skateboard, pratiquez du roller ou de la trottinette. Ce sont de bons moyens pratiques et non polluants qui vous permettrons de prendre un bol d’air frais de manière agréable.

Des activités nautiques à découvrir sont aussi super : surf, voile, ski-nautique, longe-côte (activité qui consiste à marcher ou courir dans la mer), bodyboard, planche à voile, paddle et bien d’autres encore.

N’oubliez pas aussi qu'une alimentation saine et une hygiène irréprochable sont, vos parfaits alliés.

Prenez soin de vous et entourez-vous bien. Un entourage où vous vous sentez vous-même est l’une des clés du bonheur.

Kamaté DAGUIZE

1ERE4

L'association Maki and Cie s'engage contre l'abandon des animaux

L’association Maki and Cie de notre lycée a été créée le 12 décembre 2019 par une ancienne élève du lycée. Elle a pour but de venir en aide aux animaux abandonnés et maltraités et de faire de la prévention contre l’abandon animalier.

Maki

Le nom « Maki » vient du nom d’un petit chat, récupéré devant le lycée après avoir été maltraité par des élèves, ainsi sauvé puis recueilli par une famille chaleureuse. Son histoire a alors touché plusieurs élèves qui ont souhaité créer et s’investir dans cette association afin de défendre la cause animale et de faire de la prévention au sein de notre lycée.

Savez-vous que notre pays détient aujourd’hui le triste record du plus grand nombre d’abandons d’animaux en Europe avec plus de 100 000 abandons par an, que les refuges débordent et que de nombreux animaux abandonnés doivent être euthanasiés par manque de place et de ressources ?

Nous sommes donc heureux de reprendre cette association et de compter plus de 40 adhérents désireux de participer à cette lutte contre l’abandon des animaux et par là même pour leur survie.

Nous avons déjà pour projet d’organiser des collectes d’articles pour animaux (nourriture, jouets, …) afin de venir en aide au refuge de l’APAK situé à Guérande, avec qui nous sommes en partenariat.

Nous prévoyons également une campagne d’affichage pour sensibiliser les lycéens et de relayer sur notre compte instagram des vidéos de prévention.

Retrouvez nous sur Instagram :

@maki.and.cie

Charlize LEMAIRETLE2

Vivre avec l'endométriose, un combat au quotidien

Cet handicap invisible est aujourd'hui de plus en plus mis en avant. Il touche 10 % des femmes. Celles qui vivent avec cette maladie nous l'expliquent.

L'endométriose est une maladie chronique et inflammatoire de l'appareil génital féminin. Elle se caractérise par un développement de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Cette maladie peut se manifester par de violentes douleurs de règles, des douleurs lors des rapports sexuels ou encore des douleurs lombaires et/ou pelviennes.

Pour nous, Louise Hervé, ancienne élève du lycée Notre Dame d'Espérance, a accepté de témoigner.

Quand avez-vous été diagnostiquée ?

J'ai été diagnostiquée il y a un an. J'avais de très violentes douleurs de règles et, ma maman, elle-même touchée par cette maladie, les médecins, et notamment ma gynécologue, ont rapidement fait le rapprochement. Ils ont mis un mot sur mes maux. Cependant, mon cas est malheureusement une exception, certaines femmes aujourd'hui ne sont pas diagnostiquées ou ne le sont qu'après de longues années d'errance médicale. Cette maladie est encore peu connue, il est donc super important d'en parler, peut-être que certaines femmes se retrouveront dans tous ces témoignages.

Comment se manifeste la maladie chez vous Louise ?

Chez moi, la maladie se manifeste par des douleurs très fréquentes et handicapantes au niveau du ventre, mais aussi du dos. Évidemment, ces différentes douleurs entraînent une fatigue intense car, la plupart du temps, elles m'empêchent de dormir. Régulièrement, il m'arrive aussi de souffrir d'endobelly, c'est-à-dire que mon ventre est gonflé et donne l'illusion que je suis enceinte, alors que ce n'est absolument pas le cas !

Quelles sont les adaptations que vous avez dû mettre en place dans votre quotidien à cause de cette maladie ?

Vivre avec l'endométriose m'a poussée à adapter mon quotidien de nombreuses fois. Déjà, j'ai toujours une bouillotte à portée de main, peu importe où je vais. Ensuite, j'ai dû prendre une pilule en continu pour empêcher tout mécanisme de règle et limiter les douleurs. Enfin, tout ce qui est médicament courant pour les règles ou les douleurs ne fonctionnent absolument pas pour moi, alors j'utilise des huiles essentielles conseillées par mon médecin. Elles réussissent parfois à apaiser les douleurs. Cependant, la plupart du temps, les traitements proposés pour l'endométriose sont très chers et ne sont pas remboursés car cette maladie est encore peu reconnue.

Est-ce que cet handicap a déjà été un frein dans votre parcours ?

Il est évident que l'endométriose a été un frein dans mon parcours. L'année dernière, en un seul trimestre, j'ai loupé 70 heures de cours à cause des douleurs. Rattraper tous ces cours est vraiment quelque chose de très difficile. Les douleurs, la plupart du temps, m'empêchent de marcher, ça n'est donc pas très pratique pour faire quoi que ce soit.

Pensez-vous que le regard des gens est aujourd'hui ouvert à la maladie ?

Je pense honnêtement que le regard des gens commence à évoluer ; et heureusement ! Seulement, il reste encore aujourd'hui beaucoup d'a priori par rapport aux douleurs. Ces dernières sont souvent minimisées par les médecins et non prises au sérieux par les gens qui m'entourent car la majorité des femmes réussissent à vivre en ayant leurs règles. A l'échelle nationale et, je pense pouvoir dire, internationale, l'endométriose est encore peu reconnue comme une maladie chronique. Les esprits commencent juste à s'ouvrir et les médecins à s'informer, mais pendant ce temps c'est nous, toutes ces femmes victimes d'endométriose qui souffrons en silence. Et puis, on ne va pas se le cacher, le regard et le jugement des autres par rapport à mon ventre gonflé n'est pas toujours évident à affronter.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Oui, j'aimerais dire aux femmes touchées par l'endométriose qui pourront lire cet article que vivre avec est compliqué, ça nécessite beaucoup d'adaptation, tout le temps. On doit se battre pour effectuer des gestes anodins. Mais vivre avec n'est pas impossible. Je suis actuellement étudiante en première année de médecine et je réussis à joindre études et endométriose. C'était mon rêve de pouvoir faire médecine et ce n'est certainement pas l'endométriose qui va m'arrêter. Croyez en vous, vous en êtes capable. Essayer de faire au mieux, ce sera toujours bien. Courage.

Propos recueillis

par Amélie HERVETLE4

L’international, ça redémarre !

Les rencontres ERASMUS s’étaient arrêtées en pleine pandémie en mars 2020. En Septembre 2021, une dizaine d’élèves de Notre-Dame ont pu participer physiquement à une mobilité en Italie.

A ta salute !

C’est dans le respect des gestes barrières, avec le port du masque et en se lavant fréquemment les mains que nous avons pu nous rencontrer tous. Tous ? Pas tout à fait car le lycée italien a adopté des règles encore plus drastiques que les nôtres, nous interdisant l’accès et empêchant leurs élèves de venir travailler avec les autres participants. Heureusement, la solide équipe de professeurs présents sur place avait réservé une salle de la municipalité dans laquelle nous pouvions travailler. Par ailleurs, des hongrois et des roumains, vaccinés pourtant, n’avaient pas le Green Pass (le Passe sanitaire). Pourquoi ? Leur vaccin était soit chinois, soit russe ; or ces vaccins ne sont pas reconnus par l’Union Européenne. Cela les a obligés à subir des tests antigéniques fréquents et les as empêchés de travailler avec nous pendant 3 jours.Marco Cassisa, professeur co-responsable de la mobilité italienne, a été un grand organisateur, naviguant entre les liens des différentes visioconférences pour permettre à la fois aux élèves présents en salle et aux élèves dans leur hôtel ou à la maison (italiens) de pouvoir assister aux cours des experts.

Le « off » permet quand même des rencontres !

Nous avons quand même pu rencontrer les élèves italiens après leurs cours. Les dîners ensemble ont été l’occasion de vifs échanges, de franches rigolades et ont forgé des liens d’amitié. Nul doute que certains perdureront au-delà de ces rencontres !

Nous étions logés dans un appart’hotel dans lequel nous avions réservé trois chambres. L’appartement, était excellemment bien situé, en plein centre-ville de Riva. Nous y avons même cuisiné des gnocchis ! Sinon, c’était pizza, lasagnes, calzone, salade…et bien entendu gelateria (glace), tiramisu et tutti quanti. Le midi, en vente à emporter et le soir restaurant ! L’un de nos préférés fut celui où nous avons pu voir la cuisinière faire ses tortellinis un par un a la mano, devant nous, avant de les cuire. Garantie de fraîcheur !

La ville est très animée et vit du tourisme. Deux chiffres donnent le tournis et expliquent pourquoi Riva est un noeud touristique européen : 16.000 habitants à l’année et plus de 3.500.000 nuitées par an ! Énorme. Là-bas, tous les menus sont aussi écrits en allemand et le flot de voitures avec un D comme Deutschland est impressionnant. Cela pousse notamment l’office de Tourisme à réfléchir pour limiter le nombre de touristes car les locaux ne peuvent plus se loger tellement les prix de l’immobilier monte.

Un microclimat

si particulier !

Si la région est si appréciée, c’est grâce à son microclimat. Riva est située au nord du lac de Garde, le plus grand lac italien. Son origine glaciaire explique sa forme allongée. C’est la contrée la plus au nord où nous trouvons de la vigne et des oliviers ! Les vendanges se finissaient et la cueillette des olives allait démarrer. Les températures y sont très douces. Nous avons passé la semaine en tee-shirt ! Nous avons eu l’occasion de faire une très belle marche dans la montagne pour voir un phénoménal et spectaculaire paysage, celui de la Marmitte dei Gigantei, la marmite des géants. Beaucoup d’activités nautiques sur le lac, mais seulement à voile, les bateaux à moteur sont interdits. A Torbole, il y a beaucoup de vent dû aux différences thermiques (vent de terre le matin tournant l’après-midi) : un bon spot pour les planches à foil et autres. Cependant, nos amis nous envient les vagues de l’océan ! Pas de surf ici.

Des conférences passionnantes !

Des métiers émergents

ou en pleine mutation

De nombreux experts sont venus témoigner de leurs travaux. Comment analyser les données massives (le Big Data) et rendre compréhensible aux citoyens le flot de données brutes issu de Copernicus par exemple ? C’est un nouveau métier comme data designer mêlant journalisme, web design et infographie. Mais aussi, comment optimiser l’arrosage ou l’apport d’engrais à l’aide de drones, de satellites… ? Décidément l’agriculture est un secteur en pleine mutation : on parle d’agriculture 4.0 ou 5.0. ou encore d’agriculture de précision. En effet, avec le changement climatique, la ressource en eau peut devenir plus rare dans les montagnes (disparition des derniers glaciers alpins) ce qui va opposer tourisme d’hiver (station de ski utilisant l’eau et beaucoup d’énergie fossile pour faire de la neige artificielle) et agriculture (irrigation). La construction de barrages n’est pas une solution car impactant fortement la biodiversité même s’ils permettent de limiter l’aléa d’inondation en cas de forts orages et donc les risques de destruction et/ou de pertes de vies humaines.

Laisse les gondoles

à Venise…

Nous nous sommes rendus en avion à Venise (très mauvais bilan carbone) que nous avons visité le premier dimanche grâce au vaporetto, ces embarcations motorisées publiques (sorte de bus). La place St Marc, le pont des soupirs, le Rialto… que de photos prises.

Le dernier samedi, nous avons fait une croisière sur le lac de Garde allant à Limone où les citronniers poussent par milliers dans leurs pots en terracotta, puis Malcesine. Dans ces deux villes où nous avons passé deux heures à chaque fois, nous avons pu admirer l’architecture et la douceur de vivre de cette attachante région autonome du Trentin.

Vive l’Europe !

Nous revenons émerveillés par cette semaine qui restera marquée dans nos mémoires. De nouvelles aventures se profilent déjà avec Sfântu Gherorghe en Roumanie à l’horizon…

Jean Michel RICHARDEAUProfesseur de SVT

Erasmus, un plus pour les étudiants

Partir à l'étranger est de plus en plus à la portée des jeunes.

Le programme Erasmus, c'est quoi ?

En Europe, le programme Erasmus permet aux étudiants de monter un projet, afin de partir à l'étranger dans un objectif formateur. Cela peut être dans un cadre éducatif, sportif, mais aussi, pour réaliser un apprentissage ou un stage à l'étranger. Ainsi, il est possible de recevoir des subventions pour financer le projet désiré. De nombreux pays font partie de ce programme, où peuvent voyager les étudiants.

La section euro,

engagée dans un projet

Depuis leur première, les élèves de la section Euro du lycée Notre-Dame d'Espérance sont engagés dans le programme Erasmus pour une durée de deux ans. Certains lycéens ont pu partir dans différents pays, dans le cadre d'un projet initié par leurs professeurs, qui avait pour thème : Future Jobs. Ainsi, ils sont entrés en lien avec des lycées de trois pays : Hongrie, Italie et Roumanie. Ils ont travaillé à distance avec les élèves de ces lycées, afin de préparer la mobilité dans chaque pays. De ce fait, dix élèves sont partis en Italie fin septembre 2021, afin de rencontrer nos camarades étrangers. Mi-octobre, un autre groupe de dix élèves est allé en Roumanie (Transylvanie). Les mobilités en France et en Hongrie n'ont pas pu être réalisées physiquement, à cause du coronavirus. Les rencontres se sont déroulées en distanciel, par le biais de visios.

Ce qu'ils ont réalisé

Le thème spécifique en Italie était les métiers du tourisme et de l'agriculture face au réchauffement climatique. Les lycéens ont assisté à des conférences en anglais, langue commune aux étudiants présents, sur cette thématique. Leur semaine de travaux a abouti à la création d'un site Internet dans lequel ils expliquent les enjeux, les possibilités d'avenir dans ce domaine, les compétences nécessaires... En Transylvanie, les jeunes se sont intéressés aux métiers traditionnels. Ils ont réalisé une exposition photo, d'ailleurs affichée dans le hall de notre lycée. Pour cela, ils ont interviewé des personnes et appris à prendre des photos.

Des voyages édifiants

En voyageant, les jeunes ont pu développer leurs capacités linguistiques. En une semaine, ils ont donc pu s'améliorer grandement. Une élève partie en Roumanie, Manon Tanneau, témoigne : "Ce voyage m'a permis de prendre confiance en moi. Pour parler avec les Roumains, on était obligé de passer par l'anglais, ce qui nous aide très rapidement à nous améliorer !" En plus de cela, les lycéens ont pu développer leur côté relationnel, s'ouvrir à une culture jusque là inconnue.

Manon ajoute : " La Roumanie n'est pas le premier lieu auquel on pense lorsque l'on veut partir en voyage. C'était vraiment enrichissant de découvrir cette culture, de nouvelles personnes et que la réalité contredise nos préjugés, ou bien les conforte."

Elle termine en précisant que ce voyage était une vraie chance pour elle, elle est heureuse d'avoir pu saisir cette opportunité.

Manon MICHONTLE4

Die Festung, Saint-Nazaire

La poche de Saint-Nazaire, le dernier combat en Europe après la capitulation allemande du 8 mai 1945.

En 1944, les alliés débarquent en France, le 6 juin en Normandie et le 15 août en Provence.

Le plan des alliés est de couper la France en deux, pour se diriger vers l’Allemagne et aussi s’approprier les grands ports de l’Atlantique utiles pour débarquer le matériel nécessaire à la logistique (ex :1 division blindée : 100 m³ carburant par jour).

Pour cela, dans un premier temps, les alliés vont libérer Brest. Celle-ci était l’une des forteresses de l’Atlantique, mais sa libération a coûté beaucoup de temps, de matériel et 10 000 soldats américains. Son port détruit par les Allemands est inutilisable. Tirant les leçons de cette expérience, les alliés vont privilégier l’assaut vers l’Allemagne plutôt que de s’occuper des poches de résistance allemande situées dans les forteresses de Lorient, La Rochelle, Bordeaux/Royan et Saint-Nazaire.

C’est ainsi que se créa en août 1944 la poche de St Nazaire qui sera la dernière zone libérée en Europe.

La poche

de Saint-Nazaire

La poche de Saint-Nazaire, « die Festung » a renfermé 28 000 soldats allemands et 130 000 civils. Elle s’étendait sur environ 50km de littoral. Ses défenses étaient composées de bunkers, de champs de mines, de plus de 700 canons de tout type avec leurs stocks de munitions, de tranchées… le tout pour défendre la poche.

La poche sera encerclée par les alliés et des bataillons de la FFI : Force Française de l’Intérieur.

La base sous-marine

de Saint-Nazaire

La poche s’est formée autour de la base sous-marine de Saint-Nazaire. La construction de cette base débuta en février 1941 et se termina fin 1943. Cette forteresse était un énorme blockhaus de béton indestructible servant d’abri aux flottilles de U-boat allemands. Elle était composée, à partir de 1942, de 14 alvéoles pour les protéger.

Les U-boat partaient de Saint-Nazaire pour attaquer, dans l’Atlantique, les convois de ravitaillement à destination de l’Angleterre. La base possédait aussi un autre élément important : la cale du Normandie (ou forme Joubert), la seule cale de la façade atlantique pouvant accueillir les grands cuirassés allemands Bismarck et Tirpitz. L’importance stratégique de la base lui vaudra 13 raids aériens (2000 T de bombes larguées qui ne feront que l’égratigner).

A noter le bombardement du 9 novembre 1942 qui causa la mort de plus de 180 personnes, dont 134 apprentis du chantier de Penhoët, et s'impose dans les mémoires comme étant le « massacre des apprentis ». En mars 1942, une opération commando, l’opération Chariot, visant à saboter les éléments de l’écluse de la Forme Joubert, va la rendre inutilisable.

Pour plus d’information, allez visiter la base sous-marine de Saint-Nazaire.

Les "empochés"

La vie dans la poche était une période difficile, les civils manquaient de tout : nourriture, bois de chauffage… Les pénuries et le rationnement étaient quotidiens. Ils subissaient aussi l’occupation des allemands qui effectuaient des perquisitions et commettaient des exactions en représailles aux actions des maquisards. Les civils ont été également victimes collatérales des bombardements alliés qui raseront 80 % de la ville. Les Allemands évacuèrent des civils de la poche,majoritairement femmes et enfants, grâce à des convois en train, organisés par la Croix Rouge avec la coopération des Allemands. Le but étant de se débarrasser des bouches inutiles.

Pour empêcher les parachutages éventuels, les Allemands ont inondé les plaines du sud de la poche. Le 17 mars 1945, lors des travaux de déminage pour ré-ouvrir l’écoulement du ruisseau du Boivre (St-Brevin), demandé par les agriculteurs, une mine jetée sur un tas d'environ 200 mines, entraîne une explosion en chaîne faisant 15 victimes civiles. Cet événement sera appelé la catastrophe du Boivre. Un monument commémoratif a été érigé à l’Ermitage.

Vous pouvez voir et vous renseigner sur l’événement à St-Brevin/l’Ermitage.

La reddition

Le jour même de la capitulation du IIIe Reich, le 8 mai 1945, les Allemands de la poche décident de signer l'acte de reddition auprès des alliés. L’événement se déroula à 13h dans la maison de Francis Moisan, au lieu-dit Les Sables à Cordemais : trois officiers allemands se présentent face à trois officiers américains et français. L'acte de reddition est signé sur une table construite à la va vite grâce à des planches du grenier de la maison. Celle-ci est conservée et présentée dans la scénographie du musée du Grand Blockhaus de Batz-Sur-Mer.

Cependant, les « Empochés » ne sont pas encore libérés comme le reste de la France. En effet, la cérémonie de reddition de la poche se déroulera le 11 mai à l'hippodrome du Grand Clos à Bouvron. Durant la cérémonie, le général Hans Junck remit son arme au général américain Herman Kramer.

La poche de Saint-Nazaire est enfin libérée le 11 mai 1945, trois jours après la fin de la guerre.

Beaucoup de soldats allemands resteront prisonniers pour déminer le littoral.

Pour plus d’informations, visitez le musée du Grand Blockhaus.

Lucas Guiot et

Lucien EMANGEARD, 2D05

Remerciements à M. Guiot et au lieutenant-colonel Buet

Interview with a former NDE student

In September, final year students from the euro group got the chance to talk with Jessica, who studied at NDE six years ago. After highschool, open-minded and curious, she went to study abroad, in Montreal, Canada. She answered our questions.

After studying computer science at Quebec University, which is a French-speaking school, Jessica graduated online last year.

At the beginning of the year, she got hired for her “first real job” as a developer.

How do you apply to foreign universities ? Do you have to ask a french university or can you apply directly to the school by yourself ?

I registered on the Canadian university's website. It is very simple. All you have to do is pay a fee to apply (usually $90 Canadian) and then choose the program you like. I applied for schools in France too but chose to go abroad.

Do you know if it is complicated to get accepted in a French university after a gap year ?

Teacher : The universities you had previously been accepted into have to take you in after your gap year. Plus you may know that Parcoursup offers gap years. It can feel complicated to go back to studying, it depends on your motivation.

Is the university expensive ?

Thanks to agreements signed between France and Quebec, you don’t pay the same price as in international schools but the same as Canadians who don’t live in Quebec. This equals to around $8 000 Canadian a year (around 5 600 €)

What is the cheapest country to study to ?

Teacher : Scotland is free for French students thanks to an agreement but the rest of England is really expensive.

What was difficult for you when you left France ?

The rhythm of school is completely different : I was used to studying all day and to do homework until late, but in Montreal, you have 4 classes (15h) a week. That’s not a lot but that means that you have to work a lot on your own. It took me a while to get comfortable with that. And the teaching methods are really different too.

Do you want to live in Canada for the rest of your life ?

I don’t know, I feel good there but I want to continue travelling, because I am still young. But I think I will remain there for a few more years to obtain the Canadian nationality, to have it on my passport and identity card. However I will not lose my French nationality.

What did you like the most while studying in Montreal ?

I really like that in Montreal, employers are opened to internships. That allows students to have one foot at school, and one foot at work. You feel that there are a lot of opportunities : Canadians are not really stressed about finding a job, and losing one because the demand is high, unlike in France. I also like the difference between the seasons : Winter is freezing and you feel you are melting in Summer. It is interesting to have Summer, Fall, Winter, and Spring clothes. As Montreal is close to nature, you can practice lots of activities : ice skating, skiing, and so on. The places to visit are numerous but they are separated by long distances.

Is it hard to study in English all the time ?

It is quite easy : they mostly speak French there. Even if their accent is different, I got used to it very quickly. I was impressed by the way that everybody is bilingual : it is normal to switch from one language to the other one when they don’t remember a word.

How did you manage with your money the first year living by yourself ?

My parents had put money on the side for me. Every month was regulated, excesses were eliminated. I had to work to earn pocket money.

Lilou GUERINTLE2