Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Éditorial

Voici l'édition du numéro 27 du Petit Journal du lycée Notre-Dame d'Espérance. Retrouvons tout de suite son contenu exclusif de Janvier 2023 !

Tout d'abord, l'engagement étant une de nos priorités retrouvez la course pour les Virades de l'Espoir, l’association des Va-nu-pieds superbes et son formidable travail de passeur de mémoire, et la visite des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat (JAC) au lycée (p.2 et p.3).

Partez ensuite à la découverte des livres et films marquants de cette année (p.5).

Découvrez les expériences qu’Asma et Jakob ont vécu en France, accueillis tous deux au lycée (p.4).

Informez-vous sur le conflit russo-ukrainien (p.7).

Puis, perdez-vous au choix dans une profonde réflexion sur l'avenir (p.6) ou dans les étoiles avec le projet de Ronald Reagan (p.8).

Enfin, revenez-vous ancrer sur terre et plus précisément au lycée : avec son histoire captivante (p.4) et l'interview exclusive de nos rédacteurs du journal ! (p.5)

Ces derniers vous souhaitent bonne lecture !

La rédaction.

| N° 27 - Janvier 2023 | www.lycee-notredame.fr |

Feu vert pour un nouveau départ vers l'espace

Depuis les années 1960, la course à la conquête spatiale a été lancée ! Cette course d'endurance entre les hyper-puissances actuelles pour le leadership de l'aérospatial est aussi un sprint sur plusieurs autres domaines : recherche, développement, etc... L'arrivée de nouveaux acteurs oblige les pays à revoir leurs alliances.

Ukraine, des États partagés face à la Russie

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché dans la communauté internationale un climat de tensions. Plusieurs "camps" se sont alors formés, les États qui soutiennent la Russie, ceux qui s'opposent fermement à cette invasion, et les pays qui ne prennent pas position.

Page 6

Virades de l'Espoir

Tous les ans au lycée, les terminales participent à une course en faveur de la recherche contre la mucoviscidose. Dans cet article, vous allez pouvoir découvrir ce qu'est l'association Vaincre la Mucoviscidose, et ce qu'elle fait pour aider la recherche.

Page 2

Les Virades de l'Espoir contre la mucovsicidose

En cette rentrée 2022, les classes de terminales ont participé pour la dixième fois aux Virades de l'Espoir organisées par Claude Advenard qui a accepté de répondre à mes questions.

La mucoviscidose est une maladie génétique respiratoire. Cette maladie nécessite des traitements coûteux. C'est pourquoi l'association Vaincre la Mucoviscidose a besoin d'aide. Claude Advenard, bénévole de Vaincre la mucoviscidose, a accepté de répondre à mes questions.

Pour comprendre qui est Claude Adevenard, il faut remonter le temps. En effet, avant Claude, c'était Delphine Rousse qui faisait les interventions annuelles sur la mucoviscidose. Elle était elle-même atteinte de cette maladie, et avant de recevoir une greffe, sa famille et elle n'étaient pas trop engagées, car trop impliquées pour pouvoir se tourner vers autre chose. Lorsque Delphine a reçu sa greffe, ses horizons se sont élargis et elle a demandé à organiser la première Virade de notre département. C'est de cette façon que les Virades sont entrées au lycée. Malheureusement, la maladie a fini par emporter Delphine en 2020. Lorsque les parents de Delphine ont décidé d'organiser la première Virade, c'est toute la famille qui a été mise à contribution. Claude est le cousin de la mère de Delphine, il a donc participé à cet événement. Il a repris le flambeau à la suite de Delphine.

Qu'est-ce que la mucoviscidose ?

C'est une maladie orpheline génétique évolutive qui s'aggrave avec le temps. Elle se détecte à la naissance et laisse une espérance de vie d'environ 34 ans. Il s'agit d'un gène en dysfonctionnement : le gène GFTR n'assure plus le bon fonctionnement du flux d'ions de chlorure. Ce déficit du flux de chlorure cause des dépôts de mucus sur les bronches et petites bronches des poumons, les empêchant de travailler correctement. Cette substance se dépose aussi sur le pancréas, empêchant la sécrétion des sucs gastriques pour la digestion et de l'insuline pour le taux de sucre dans le sang.

Quelles sont ses implications ?

Cette maladie nécessite un traitement coûteux autant physiquement qui financièrement : pouvant aller jusqu'à six heures de soins par jour avec une prise de 20 médicaments journaliers. Avec des hospitalisations régulières tout au long de la vie, les patients ont aussi des difficultés à s'intégrer socialement. C'est une maladie compliquée à vivre autant pour les patients que pour les familles des malades.

L'espoir est-il permis ?

Heureusement, aujourd'hui grâce aux dons, les scientifiques ont trouvé un médicament qui réduit les dégâts de cette maladie et les risques de greffe, et permet à 40 % des malades de vivre presque normalement. Ce médicament s'appelle KAFTRIO. Après un an de phase test aux USA, et un an de tests en France, il est désormais autorisé depuis 2021. Il s'est avéré que ce médicament pouvait changer la vie des ces malades.

Qu'est-ce que l'association Vaincre la mucoviscidose ?

L'association Vaincre la mucoviscidose est l'association qui récolte les fonds pour la recherche sur la maladie. C'est en 1965 qu'un collectif de parents de malades décide de s'assembler pour faire un appel aux dons. Vingt ans après apparaît la première Virade. Chaque année le dernier dimanche de septembre, près de 4000 Virades sont organisées. Notre délégation (Loire-Atlantique/Vendée) existe depuis 40 ans. La Virade de la Côte d'Amour qui a lieu désormais à Batz-sur-Mer a été créée par les parents de Delphine Rousse.

En 1996 et en 2016 l'association a reçu le label du Comité de la Charte du Don de Confiance. Et parmi les donneurs se trouvent les parrains de l'association : Maxime Sorel (skipper), Laurence Ferrari (journaliste et présentatrice TV), et Gérard Lenorman (chanteur).

Pour gérer ce budget et le côté administratif, un conseil d'administration et une équipe de salariés siègent à Paris. Ce sont eux qui participent à la journée mondiale le 8 septembre et qui organisent et coordonnent les Virades en France.

Vaincre la Mucoviscidose, c'est pour tout le monde ?

Oui, aujourd'hui c'est plus de 5000 bénévoles qui préparent et mènent des actions partout en France, rejoints par 25 000 autres bénévoles le jour des Virades. Il ne faut pas oublier les donateurs, grâce à eux en 2021, nous avons pu récolter 9 130 000 d'euros. Cela représente un budget excédentaire (équivalent d'un bénéfice dans le milieu associatif) de 304 000 €.

L'association remercie les élèves et l'équipe éducative qui ont participé à la récolte de dons et à la Virade de Notre-Dame d'Espérance. Nous la remercions en retour pour sa visite au lycée.

Laure BOUCHET. T2

L'association des Va-nu-pieds superbes

Une association d'historiens et de collectionneurs passionnés, regroupant archives et matériels pour reconstituer l'histoire de la Loire-Atlantique pendant la seconde guerre mondiale.

Créée le 14 avril 2009 par Marc Magnier et ayant pour président actuel Joris Jarneau, elle est constituée de collectionneurs passionés prêts à vous faire découvrir l'histoire de la Loire-Atlantique sous l'occupation allemande. Composée de 14 membres permanents dont 1 mineur (et oui même les plus jeunes sont intéressés), et entre 15 et 20 personnes qui gravitent autour de l'association. Deux personnes sont totalement permanentes dans l'association : Marc Magnier et Reynald Verbaenen. L'association avait depuis 10 ans un ancien résistant comme président d'honneur, Ernest Barreau, qui s'est éteint ce mercredi 12 octobre au Pellerin.

Le but et les valeurs de l'association

Cette association d'historiens et de collectionneurs s'efforce de conserver la mémoire de la seconde guerre mondiale, tout en la transmettant aux générations futures et actuelle. Concentrés plus précisément sur la Loire-Atlantique et la poche de Saint-Nazaire dans le pays de Retz, ils veulent populariser l'histoire de la région et la transmettre aux locaux. L'association accorde une très grande importance à la résistance française et également au fait de ne pas oublier la souffrance des civils. En effet elle se veut très proche de la résistance et cherche à honorer la mémoire des résistants locaux. Comme le dit si bien Marc Magnier « La résistance est une braise qui se transmet et non pas une cendre qui se commémore ». L'association ne fait aucune politique, ce qui permet une neutralité sur la transmission des événements passés. En dehors du fait de transmettre l'histoire, l'association collecte des témoignages, des objets (matériels, courriers, photos...) et participe aussi à des recherches de corps de combattants. Ce sont donc des historiens avant même d'être des collectionneurs.

Les actions des Va-nu-pieds superbes

Plusieurs projets ont déjà été menés par l'association comme des expositions, par exemple en 2019 à Pouancé où on pouvait voir la reconstitution d'une tranchée tout comme à Châteaubriant à la foire de Béré en 2015. L'association prête également du matériel pour des tournages, ils interviennent dans des écoles, et ont même participé à un reportage Arté (malheureusement plus disponible). Ils ont également aidé des élèves à tourner des courts métrages comme "En mémoire de Craonne" disponible sur Youtube. Un très grand projet est actuellement en cours. Les Va-nu-pieds superbes travaillent sur la construction d'un champ de bataille dynamique qui sera accessible au public. Enfin l'association devrait participer à la 80ème année de commémoration du débarquement. Ils ne font pas seulement des actions pour transmettre leurs savoirs, ils contribuent aussi à découvrir de nouvelles connaisances sur les événements qui ont eu lieu.

Des partenariats pour plus d'influence

Les Va-nu-pieds superbes ne travaillent pas seuls, ils sont en effet en partenariat avec d'autres associations et même des musées. Ces partenariats permettent parfois du prêt de matériel pour des expositions, mais également de pouvoir échanger des informations. On peut citer le musée des blindés de Saumur, le musée d'histoire de Bourgneuf et le Big Red One en Normandie. Mais il y également des associations qui les soutiennent comme le souvenir français et l'office nationale des anciens combattants et des victimes de guerre. Ces différentes relations permettent à l'association de continuer à se développer et de pouvoir organiser de plus grands événements.

Pour conclure

L'association des Va-nu-pieds superbes vous emmènera au travers de ses collectionneurs passionés dans l'histoire de notre région pendant l'occupation nazie. Avec des expositions et bientôt leur propre champ de bataille dynamique pour faire découvrir plus amplement la vie lors de la guerre. Ils sont également disponibles pour des interventions dans des écoles ou juste pour vous en apprendre davantage sur cette sombre période.

Logan LABOUREUX. T5

Documenté par Marc Magnier

Vous pouvez les contacter au 06 83 13 53 00 ou par leur Facebook "Association les Va-nu-pieds superbes".

Conférence climat

Tous concernés par les enjeux environnementaux, vrai ou faux ?

Une visite attendue au lycée

Le vendredi 20 mai, nous avons eu la chance d’assister à une conférence sur le climat au gymnase de notre lycée. Un ancien élève du lycée Notre-Dame, Titouan Rio, ainsi qu’un collègue de son association, Corentin, sont venus nous présenter leur association ainsi que ses objectifs. La « JAC internationale » (Jeunes Ambassadeurs pour le Climat), se veut représentante de la jeunesse engagée.

Corentin était présent à la COP 27 et sera présent à la COP 28 pour porter la voix française (Conférence des Parties ou Conference of the Parties, désigne couramment la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux). La Jac a pour objectif de sensibiliser la jeunesse aux enjeux environnementaux.

Une série de questions via un vote à main levée a débuté pour savoir si les enjeux environnementaux étaient intégrés à la vie du lycée. Sans surprise, une vaste majorité d'élèves s’est sentie concernée. Nous savions quels impacts négatifs ont eu jusqu’à̀ présent les activités humaines sur notre environnement : la disparition de certaines espèces, l’accumulation des déchets, l’impact sur la biodiversité, ainsi que la fonte des glaces.

L'effet de serre, quésaco ?

C’est un gaz qui piège la chaleur, et qui empêche la terre de se refroidir, tout comme le ferait une couette. Il est aussi à l’origine du réchauffement climatique, phénomène naturel mais fortement amplifié par l’action anthropique. Naturellement des périodes glaciaires et interglaciaires alternent mais l’apparition de l’Homme accélère le changement de période. Actuellement, nous sommes dans une phase de réchauffement nous conduisant vers une période interglaciaire.

Activités humaines et pollution de l’atmosphère

Nous émettons 59 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Dont la combustion d’énergie fossile à 73 %, l’agriculture et l’exploitation des sols à 20 %. Se rajoutent à 3 % le ciment, et au même pourcentage la gestion des déchets, puis la chimie à 2 %. Alors, quelles sont les actions qui consomment le plus d’énergie ? Il y a le plein d’essence, qui pourrait se contrer par une utilisation moins régulière de la voiture. Mais également le transport de marchandises par camions, bateaux, avions. Ainsi que l’agriculture de masse ou les migrations pendulaires. Mais l’augmentation de l’agriculture et des transports n’a pas que des effets négatifs, certes cela pollue plus mais cela permet de produire et livrer en plus grande quantité ce qui n’était pas le cas avant. Nous pouvons aussi y trouver d’autres avantages tout comme les progrès de la recherche en médecine par exemple. De plus, l’industrialisation a permis à deux tiers des personnes de pouvoir accéder à l’éducation puisqu’il n’y a plus besoin d’autant de main d’œuvre qu'auparavant. Pourtant, cela a entraîné de nombreux coûts environnementaux. Réduire son empreinte carbone représente un défi pour l'avenir.

Un climat fièvreux

Il y a 20 000 ans, le climat a commencé́ à se réchauffer, avec une augmentation de 5°C. Cette perturbation a eu un gros effet sur toute l’Europe, la calotte glaciaire qui auparavant s’étendait de l’Arctique au Royaume-Uni a connu une diminution importante de sa surface. Celle-ci a provoqué une augmentation du niveau marin, de 120m.

La forte émission de gaz à effet de serre, de son côté, a provoqué un réchauffement global de la terre. Or, depuis le début de l’ère industrielle en 1800, l’utilisation des énergies fossiles a en 100 ans, provoqué une augmentation de 1°C de la température normale. Suite à cela en 2022 nous avons enregistré des températures records pour un mois de mai. Depuis maintenant 39 jours les températures dépassent la moyenne annuelle. De sorte, que si entre 1950 et 2005, la température a augmenté́ de 1°C, d’ici 2100 la température au mois de mai serait de 54,4°C en France, ce qui rendrait difficile la vie humaine. En effet, depuis déjà quelques jours, les indiens et pakistanais vivent sous une canicule. Les deux pays connaissent des températures s’é́levant entre 40 et 50°C. Or, si les températures sont aussi hautes, le corps humain ne peut pas maintenir sa température (37°C). Cela provoquerait d’importantes fièvres. Ces dernières sont un risque énorme pour les populations en situation précaire, ce qui concerne environ 3,3 milliards de personnes.

Fièvre et fonte des glaciers

Si la température continue d’augmenter, la fonte des glaciers va entraîner la submersion de St Nazaire. En effet, si la température atmosphérique augmente, la température des océans augmente, ce qui va entraîner un gonflement de l’eau. Les océans prendront plus de place et recouvriront certaines îles en emportant leurs habitants. De plus, le réchauffement de l’eau impacte les coraux, ce qui va faire fuir les poissons et donc retirer une denrée alimentaire. Les espèces ne pourront pas s’adapter, preuve que la vulnérabilité du système terre n’est pas résilient.

Biodiversité en danger

La biodiversité est appauvrie à cause du braconnage, de la déforestation, de la suppression des écosystèmes, de la surconsommation, de la surexploitation de certaines espèces, de la destruction des habitats, des espèces invasives, de l’artificialisation des sols, ou encore de la pollution. En rasant la forêt tropicale, l’Homme contribue à la dérégulation du climat, puisque la zone tropicale représente les poumons de la planète.

Chronique d'une mort annoncée

L’instabilité́ climatique entraîne des événements extrêmes, plus intenses et plus fréquents. Des canicules, des inondations, et des cyclones tropicaux se succèderont.

Les feux de forêts comme observés en Californie depuis 4-5ans ressemblent à des éruptions volcaniques, ce qui est du jamais vu. De même en France, d’ici quelques années, un effet migratoire vers le nord pourra être observé, tout pourra brûler comme dans les Landes en 2021. La chaleur va se déplacer et transposer les températures marseillaises vers l’entièreté du pays. Ce qui entraînera la migration de certaines espèces telle que le moustique tigre en France, c’est la zoonose.

Pour récapituler, cette hausse de la température aura plusieurs impacts : des crises alimentaires qui mèneront à la malnutrition ; du stress hydrique (situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau) ; une santé physique et mentale affaiblie ; les villes et leurs économies impactées ; des crises humanitaires la montée des eaux ; l’acidification des océans et bien sûr l’extinction ou la migration de certaines espèces.

On ne connaîtra plus notre monde d’avant, notre qualité de vie changera. Il n’y a pas de planète B !

Des défis à relever

Le climat change, en parti du fait de l’action de l’Homme qui se retrouve aussi victime de ce changement. Comment se sentent les gens face à cela ?

Certaines personnes pensent que l’homme doit s’adapter. Mais d’un point de vue optimiste, nous pensons et nous pouvons envisager qu’une rupture s’effectuera, nous allons enfin nous rendre compte que la terre a des ressources limitées, et qu’il faut changer notre manière de vivre. Selon une élève de terminale, Amélie, l’éducation nous enseigne beaucoup. Mais, en tant qu’élèves, nous nous retrouvons limités par rapport à nos moyens d’agir en faveur de l’environnement, et donc, avoir un réel impact.

Mais devons-nous nous sentir coupables, que devons-nous faire concrètement ? Comment devons-nous nous investir ? Et grâce à quelles actions durables ?

En perspective, beaucoup de solutions, mais pas forcément toutes faciles à réaliser. Mais la grande différence est qu’aujourd’hui ce sujet commence à s’inscrire à l’agenda politique, et est beaucoup plus courant qu’avant. Comme avec les marches pour le climat par exemple.

Nous avons la volonté de faire plus, mais sans les moyens.

Le climat politique

De nouvelles mesures ont été prises, comme celles de l’accord de Paris qui visent à mettre en place un nouveau cadre ayant pour objectif de mettre d’accord les pays du monde pour garder l’augmentation à moins de 1,5°C.

Bien sûr, pour un Etat, participer et s’impliquer aux COP sera toujours mieux que l’inaction. Mais les politiques gouvernementales ne peuvent se cacher derrière ces regroupements. ll faudrait attendre des agissements plus importants, accompagnés de mesures à long terme, avec moins d’actions et d’accords qualifiés de : « dans le vent », qui impactent négativement ces Etats d’un point de vue médiatique. Comme par exemple, certains politiciens soit disant écologistes qui se déplacent en jet privé, ou encore avec les Etats-Unis qui, sous le mandat de Donald Trump, ont quitté les accords de Paris.

Mais ces changements ne sont pas réalisables dans l’immédiat, il faudra plusieurs années et de nombreux mandats présidentiels pour voir de potentiels changements s’effectuer un jour. L’Etat peut et doit s’impliquer, mais il n’est pas le seul acteur ayant un rôle à jouer. La société civile peut elle aussi s’impliquer dans cette lutte, comme avec la marche de Glasgow ayant réuni plus de 100 000 participants pour une même cause dans la rue. Les Etats agissent, donc les citoyens comme vous et moi pouvons agir aussi, et à plus grande échelle, l’union Européenne agit elle aussi. Grâce à son pacte vert, qui vise à aboutir à une neutralité carbone d’ici 2050.

Aux armes citoyens !

Il est possible qu’en lisant ceci, vous ayez envie de vous investir plus profondément. Même si vous ne savez pas quoi faire ou comment faire pour lutter contre le problème climatique, il est déjà préférable que vous soyez conscient et renseigné à son sujet. En effet, il n’est parfois pas impossible de nous croire avisé sur un sujet alors que ce n’est pas le cas.

Pour se renseigner, des ouvrages comme l’Atlas de Anthropocène (édité par SciencesPo) sont grandement recommandés. Celui-ci aborde une thématique par page pour voir et mieux comprendre lesquelles de nos habitudes sont les plus néfastes pour notre planète.

Il est également intéressant de se tourner vers la sédimentation des roches. Celle-ci démontre les activités humaines à une période donnée en observant son dépôt de minéraux formant des roches dans la couche géologique de la terre. Nous pouvons aussi effectuer notre bilan carbone. En trouvant laquelle de nos habitudes est la plus nuisible pour notre planète. Car notre surconsommation quotidienne d'énergie produit du CO2 en quantité trop importante par rapport à celle supportable par notre planète. Il est plus que jamais nécessaire de nous responsabiliser à ce sujet. Par exemple, en faisant plus tard un métier ayant du sens écologiquement. Mais aussi, en étant plus pragmatique, n’allons pas faire un demi-tour en voiture si jamais nous avons oublié d’éteindre l’une des lumières de notre maison, cela pollue encore plus !

La JAC

Titouan, et Corentin ont tous deux participé à la COP27, mais quel était leur rôle ?

Il n’a pas été facile pour eux de trouver leur place, ils y étaient plutôt dans un rôle d’observateur, pour essayer de comprendre les problèmes pointés par les nations.

Des prises de position et de décision ont choqué Titouan. Comme celle du Brésil, celui-ci s’engage à réduire de 55 % la déforestation à partir de 2030. Alors que son chef d’Etat, Jair Bolsonaro, ne sera plus au pouvoir. Jair Bolsonaro s’exprime donc pour montrer qu’il s’engage en matière d’écologie, tout en omettant de rappeler des déforestations massives qu’il tolérera entre aujourd’hui et 2030. Mais ces deux activistes de la JAC internationale, ont d’abord choisit de s’engager pour faire changer les choses. De plus, ils aiment parler en public pour sensibiliser une majorité d’entre nous aux défis et enjeux auxquels nous devons faire face de nos jours. Et surtout, pour faire en sorte que nous agissions, tous et toutes !

Pour continuer leur long chemin vers la résolution potentielle de ce problème, Titouan et Corentin ne cessent d’intenter de nouvelles actions, avec la planification d’importantes commissions pour les jeunes en France. Parmi leurs actions, le programme Jeunes Délégué.e.s Climat qui offre à deux jeunes l'opportunité de suivre les COPs au sein de la délégation interministérielle française pendant deux ans. Ou encore, Découvrir les COPs, biais par lequel la JAC propose chaque année d'envoyer plusieurs jeunes découvrir les COPs de l'intérieur en assistant à une semaine de négociation en tant qu'observateur ou observatrice. Ils veulent devenir la « vitrine » de notre pays en matière d’écologie, en collaborant avec d’autres associations, notamment grâce à leur blog. Ainsi pour eux, avoir participé à la COP26 leur a permis de rencontrer d’autres activistes, des scientifiques, d’́élargir leur façon de voir les choses.

LE CLIMAT CHANGE, A NOUS DE NOUS ACCLIMATER !

Marie PHILIPPERON. T3

Adrien RECULEAU. T2

Echange à l'international

Je m'appelle Jakob, je suis allemand. J'habite le village d'Asbeck, à Gevelsberg et j'ai fait un échange de 3 mois en France en 2022 grâce au programme Brigitte Sauzay : séjour linguistique en immersion totale. Je vais vous raconter comment une école française se distingue d'une école allemande.

Les horaires et le déjeûner

La première chose qui est très différente, ce sont les horaires. L'école commence à peu près à la même heure, mais une journée d'école normale en Allemagne se termine à 13h00 et une longue à 15h30. Ici en France, la journée courte se termine à 15h25 et la plus longue à 17h25. De plus, en Allemagne, on a toujours deux heures de cours ensemble, mais une heure ne dure que 45 minutes et il y a toujours une pause de 5 minutes entre les deux heures. De plus, entre les deux heures, il y a encore 20 minutes de pause. En Allemagne, les gens finissent à 13 heures et mangent généralement à la maison. Si la journée est longue, on va à la cantine où on commande quelque chose, comme une pizza ou un kebab, ou on va au supermarché le plus proche et on y achète quelque chose. La plupart du temps, les élèves reçoivent entre 5 et 10 euros par pause déjeûner.

Les Notes et outils de travail

En Allemagne, on obtient toujours une note orale et écrite, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait en classe est noté et représente au total 40 % de la note totale. Tous les travaux et tests que l'on fait représentent 60 %, mais en Allemagne, on ne fait que 2 à 3 travaux par semestre et rarement des tests. En outre, les élèves et les professeurs essaient de trouver une date qui convienne pour que les élèves aient suffisamment de temps pour étudier, de même pour les devoirs et les tests de vocabulaire.

En général, presque tous les élèves allemands ont un IPad pour écrire et il y a une Apple TV dans chaque salle. Les professeurs ont également des IPad et on utilise rarement du papier.

Les personnels de l'établissement

Il n'y a pas de surveillants, ce qui signifie que tout le monde peut entrer et sortir de l'école sans être contrôlé. La relation entre l'enseignant et l'élève est également différente, car en France, l'enseignant est considéré comme une personne respectée, alors qu'en Allemagne, il est plutôt considéré comme un chef de groupe qui fait néanmoins partie du groupe /de la famille. Le style d’éducation en France apparait autoritaire, alors qu’il semble plus démocratique en Allemagne.

Jakob HARTENFELS. P1

Un voyage dans la peau de Simone Veil pour les terminales

« Le meilleur film de 2022 ! », « Son combat va au-delà ! » : tels sont les propos tenus par Gabin Fourny et Ilona Trigodet, interviewés ce 15 novembre, après le film « Simone, le voyage du siècle ».

Plusieurs professeurs nous ont amenés, ce mardi, terminales et quelques premières à découvrir ce chef-d’œuvre retraçant l’histoire de Simone Veil. En effet, ce film dramatique d'octobre 2022 dresse le portrait de cette femme inspirante part son histoire intime et ses combats politiques. À la sortie, les avis sont partagés, j'ai alors choisi deux candidats dans la foule pour en savoir un peu plus :

Tout de suite, ton avis global sur le film ?Gabin : « Pour moi, c’est le meilleur film de 2022, et je pèse mes mots ! Deux heures en parlant d’un sujet sensible peuvent effrayer, mais au contraire l’on a appris beaucoup de choses. »

As-tu apprécié ce film, et t’a-t-il touché ?Ilona : « Oui ! En deux heures, il récapitule bien toute sa vie en revenant sur des éléments passés comme les camps de concentration, la Shoah etc. Il y a beaucoup d’émotions : avec les retours arrières, les paroles touchantes, les belles images, mais également par les beaux jeux de regards. »

Est-ce que ce film vous a appris des choses sur la vie de Simone Veil ou sur l’époque ? Gabin : « Je savais qu’il y avait beaucoup plus de sexisme mais je ne pensais pas que la place de l’homme était si présente à l’époque ! » Ilona : « On pense souvent à la loi pour l’avortement qu’elle a mise en place en 1974 mais son combat va au-delà et un peu partout dans l’Europe : pour la liberté des détenus en pénitenciers par exemple. »

Que pensez-vous du sujet principal : mise en valeur de la place des femmes ?Ilona : « On a beaucoup remis en cause leur place en société, surtout en politique, pourtant il y a encore beaucoup de remarques sexistes aujourd’hui. »

Pensez-vous que son combat a permis de faire évoluer notre société ?Gabin : « Oui, c’était un exemple d'une femme libre pour l’époque. Elle a prouvé que la femme n’est pas seulement « bonne à la cuisine » telle la vision de l’époque, mais qu’elle peut avoir du pouvoir, être égalitaire par rapport à l’homme dans la sphère politique. »

Et jugez-vous que c’est important de montrer ce film à des classes de terminales comme nous ? Ilona : « Oui, car nous sommes futurs citoyens : on doit comprendre l’histoire pour ne pas répéter ces erreurs. Pour les plus jeunes un peu moins car les images peuvent être choquantes.

Lilas-Flore BREYNE. T2

Our meeting with Asma

Last year, our school welcomed native teachers assistants to help our laguages teachers.

We interviewed one of them, Asma, who followed our english teachers.

About Asma

She's from Palestine and she's 23 years old. She lives in the Gaza Strip, and she studies in Cairo, Egypt. She speaks three languages : Arabic, English and French.

Asma has a Bachelor's degree in English literature, and now she is studying for a Master's degree in French literature.

She got the opportunity to come to France to be a teacher's assistant and she took it ; she stayed for three months, until May 31st.

When she graduates, she wants to be an English literature college professor.

One day, Asma would like to open an after-school program for children who got PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) from the war in Palestine.

What are the differences between our schools systems ?

In France, we have two to three breaks every day, including the one for lunch ; in Palestine, it depends on the school : in public schools they only have one break, to have lunch ; in private schools, they can have two breaks, but no more than that.

In France there are around 35 students per class ; in Palestine there are 45 students per class, but the classrooms are bigger ;

In France we can wear whatever we want as long as we follow the school's rules ; in Palestine, every student wears the school’s uniform.

It was great to have Asma with us bacause it allowed us to learn how people our age live and go to school in other countries and it was an opportunity for us to speak english with someone who speaks it extremely well. We hope that native teachers assistants keep coming to school so we can keep improving our languages.

Valentine GRENET. T5

L'histoire de notre lycée

L’institution Notre-Dame d’Espérance est aujourd’hui bien connue à Saint-Nazaire. Cependant, le lycée n’en a pas toujours été un ! Retraçons l’histoire de cet institut, de sa naissance à nos jours.

L’histoire commence à Saint-Nazaire avec le chanoine Donatien Joallanden, 1910. A cette époque, le prêtre crée l’école primaire catholique de la ville de Saint-Nazaire. A l’époque, l’idée d’un lycée n’est même pas évoquée.

Pourquoi cette école a été baptisée Notre-Dame d‘Espérance ?

Elle tient son nom d’une ancienne chapelle du Vieux-Saint-Nazaire, consacrée à Notre-Dame de l’Espérance qui a été démolie 5 ans auparavant, en 1905. Située près de l’entrée Sud du Port au 47, rue de Pornichet, elle était gérée par la congrégation des sœurs de la Providence. Pendant plus de 20 ans, l’école accueille de nombreux élèves du primaire. Face à l’affluence accrue et à la demande croissante, l’école ouvre des classes du secondaire pour des collégiens et lycéens, en 1931. Le lycée Notre-Dame d’Espérance est enfin fondé !

Pour étoffer son offre de formation, l’institut crée en 1938 des cours d’enseignement commercial et de sténodactylographie. La sténodactylographie est alors utile pour un très grand nombre de métiers tel que le secrétariat en milieu comptable ou juridique.

1939-1945

L’institution Notre-Dame d’Espérance continue sa mission même à travers les évènements historiques de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, les locaux où sont installées les différentes filières de l’école sont réquisitionnés par l’armée d’occupation. L’école est contrainte de fermer ses portes, privant les élèves de continuité scolaire. Pour y remédier, beaucoup sont envoyés au Loroux-Bottereau, une commune à l’Est de Nantes. L’année 1945 marquera la fin de la guerre et, par là-même, l'occasion de la réouverture de l’école Notre-Dame d’Espérance. Mais après cinq ans de guerre et les ravages des bombardements de Saint-Nazaire, l’école s’installe à Saint-Marc, dans les bâtiments de l’ancien pensionnat et du sanatorium de la congrégation de la Providence, près de l’église.

1952 à aujourd'hui

En 1952 débutent les travaux de construction du bâtiment que nous connaissons aujourd’hui. « La première pierre » du lycée Notre-Dame est posée à l’angle de la rue du Bois-Savary. Dix ans plus tard, l’école compte 850 élèves de tous les niveaux. L’institution Notre-Dame d’Espérance accueille des élèves de la maternelle jusqu’au Baccalauréat. Au début de l’année 1972, une réorganisation importante des écoles nazairiennes est effectuée. L’école Saint Joseph Notre-Dame, située rue du Lavoir, accueille les classes maternelles et primaires. Les lycéens restent dans l’établissement Notre-Dame d’Espérance. A partir de l’année 1989, le lycée enrichit sa formation en ouvrant une filière d’étude supérieure par la création de plusieurs BTS. Aujourd’hui, on compte 227 élèves de seconde, 166 élèves de première et 174 élèves de terminale en filière générale. De plus, le lycée accueille 97 élèves en filières technologique et 113 étudiants en cursus BTS. Au total, 777 élèves sont présents chaque jour au lycée.

« Il était une fois » une petite chapelle du XVIe siècle du Vieux-Saint-Nazaire qui donna son nom à une école encore appelée aujourd’hui Notre-Dame d’Espérance. Après plus de 110 ans d’histoire, nous espérons que notre lycée accueillera encore pendant longtemps de nombreuses générations d’étudiants.

Thomas CHERAUD. T5

Cet article a été réalisé avec l'aide du Père Thomas CRUCHET et d'un paroissien passionné.

Les Furtifs, d'Alain Damasio

Tout est vitesse, mouvement et dynamique dans ce roman d’Alain Damásio !

Le récit

L’histoire se déroule dans les années 2040 : des entreprises privées ont pris le contrôle des villes et gèrent, entre autres, la circulation des rues et des boulevards à l’aide d’abonnements et d’un anneau connecté que chacun doit porter.

Le personnage principal

Lorca Varèse, protagoniste de l’histoire, est à la recherche de sa fille disparue quelques années plus tôt. Il travaille dans un service plus ou moins secret qui étudie les furtifs, des animaux qui cohabiteraient avec les êtres humains, mais que personne n’a encore jamais vu : dès qu’ils sont aperçus par un être humain, ces animaux se vitrifient…

Les nouvelles technologies en ligne de mire

Ce roman d’anticipation, passionnant de bout en bout, nous amène à réfléchir aux conséquences des nouvelles technologies. Il est par ailleurs très influencé par les idées de Gilles Deleuze, philosophe français (Paris 1925 - Paris 1995), auteur d’une des œuvres théoriques les plus importantes et les plus influentes du XXe siècle. Un livre à lire absolument !

M. LE GARS.

Professeur de physique chimie

Chronique sur le livre de Rosa Luxemburg

Correspondance de Rosa

Les éditions Libertalia proposent une très émouvante anthologie de la correspondance de Rosa Luxemburg.

Émouvante, puisque le lecteur connaît le destin funeste de la militante.

Militantisme socialiste

En effet, Rosa Luxemburg supportera les affres de l'emprisonnement durant la première guerre mondiale en raison de son activisme au sein du mouvement socialiste international.

En 1919, peu de temps après sa remise en liberté, elle sera assassinée.

"Commencer à vivre humainement"

Dans ce recueil, il est question de bonheurs simples, de patience, d'espoir et de résolution ferme à faire le bien, à être bon.

Mais comment faire acte de bonté ? Et comment supporter un monde en délitement ?

Réponse : par la vigilance et l'exemplarité.

Livre disponible au CDI.

M. HUAULME.

Professeur de lettres

Le Meilleur des mondes, Huxley

Aldous Huxley nous emmène, à travers ce roman dystopique, dans un monde où tout est parfait. Nous voici plongés dans une société régie par la sélection génétique des humains. Des castes apparaissent, les Alpha et les Beta qui dirigent puis les Delta et Epsilon qui sont exploités. Mais dans cette société, tout le monde est heureux même les Delta et les Epsilon, grâce au conditionnement appliqué dès la naissance. Une société d'humains normaux persiste encore, ils sont appelés les "sauvages" et cantonnés dans des réserves.

Le sauvage

John, un sauvage né dans une des multiples réserves, se retrouve embarqué dans une société inconnue aux caractéristiques très différentes. Découvrant la vraie société instaurée par Ford, John va devoir s'adapter aux nouvelles coutumes et aux modes de vie si différents de son habitat d'origine. A travers ce personnage, nous découvrons le "Meilleur des mondes" d'un autre point de vue, celui de la liberté. Plongés dans les sentiments du "sauvage", nous nous retrouvons pris de compassion, et découvrons les défauts de ce "meilleur des mondes".

Une critique

de notre société

Écrit dans un contexte de crise (crise économique de 1929), Huxley constate une dérive des sociétés et la montée des régimes totalitaires. A travers ce livre, l'auteur critique la tournure que prend notre société et les risques liés à la technologie.

Logan LABOUREUX. T5

Interview exclusive de nos rédacteurs

Avec cette interview inédite, les rédacteurs vous expliquent les ficelles du journal !

Quatre rédacteurs du Petit Journal ont exceptionnellement accepté de répondre à des questions, pour vous puissiez découvrir non seulement les rédacteurs, mais aussi le travail d'écriture journalistique.

Comment avez-vous eu l’idée de venir écrire au journal ?

Lilas-Flore : J'ai eu envie de m'y mettre en lisant le journal du lycée, j’avais envie de m’exprimer moi aussi, de transmettre des messages aux élèves , tel que le ferait un rédacteur.

Laure : Depuis longtemps je voulais faire du journalisme mon métier, et je me suis dit que commencer dans le Journal Du Lycée (JDL) serait un bon point de départ.

Logan : Le Bureau Des Elèves (BDE) ayant été remplacé, je me suis retrouvé sans association. Pensant déjà à rejoindre le journal car l’idée d’écrire des articles me plaisait, c’est Thomas, déjà rédacteur au journal qui a fini par me convaincre de devenir rédacteur.

Thomas : C’est lors du forum des associations en 2nd que j’ai eu l’idée de rejoindre le JDL. J’ai toujours aimé écrire et je me suis dit que la rédaction d’articles m’aiderait à me renseigner sur les sujets qui m’intéressent.

Comment pensez-vous que ça aide la vie au lycée ?

Lilas-Flore : Je pense que cela favorise d'une certaine manière la cohésion, de voir que l'on se préoccupe des mêmes actualités ou que plusieurs sujets rapprochent.

Thomas : Je pense que l’information est importante, surtout au lycée. Le JDL permet de faire une synthèse des différents thèmes d’actualités pour les lycéens.

Comment trouvez-vous vos idées de sujets ?

Lilas-Flore : En me questionnant sur ce qui a de l’importance pour moi et qui pourrait alors être important ou intéressant pour les autres élèves.

Laure : Cela dépend beaucoup de mon expérience personnelle : je vais vivre quelque chose que je trouve intéressant, je vais lui trouver un aspect utile, et en faire un article. Ça peut aller d’une passion à un voyage, en passant par une info que j’ai lue quelque part... Des fois, on me demande d’écrire, et d’autres fois c’est à moi de contacter quelqu’un pour pouvoir écrire.

Thomas : Cela dépend de plusieurs facteurs. Mes idées d’articles dépendent des livres que j’ai lu, des films que j’ai regardés et quelques fois de la lecture d’autres articles… L’objectif étant de trouver une idée qui me plaît, et qui pourrait plaire à d’autres personnes.

Comment se passe la rédaction d’un article ?

Lilas-Flore : Il suffit de commencer par un brouillon où toutes nos idées pourront être développées par la suite, et de les ordonner pour y créer notre plan et enfin se lancer dans l’écriture sur le site du journal des lycéens.

Laure : Pour ma part j’écris une première fois au feeling, et ensuite, avec les conseils de Mme Zimmermann (professeure documentaliste) et de M. Édouard Maret (journaliste professionnel à l'Association pour le développement du Journal des Lycées, ancien chef de rédaction à Ouest France), puis je travaille mon sujet pour qu’il puisse ressembler à un article digne de ce nom. J’écris directement sur le site du journal, et il m’est arrivé quelques fois d’oublier d’enregistrer mon travail, et de devoir tout recommencer...

Logan : Généralement je commence par faire un brouillon de toutes les informations que j’ai à ma disposition pour écrire mon article. Après cette étape, je construis le corps de mon article, c’est-à-dire le placement et le choix de mes photos ; comment je vais organiser mes propos ; faire l’accroche et la conclusion. Et une fois ces deux grandes étapes terminées, je passe à la rédaction.

Thomas : Je commence toujours par monter le « squelette » de mon article, ce que je vais dire, après ou avant quelle idée, etc… Ensuite, j’écris l’article une première fois au brouillon. Je le retravaille pour être sûr que les idées sont claires. Enfin, j’essaie de prendre du recul par rapport à ce que j’ai écrit, en me mettant à la place de quelqu’un qui ne connaîtrait pas bien le sujet. Ainsi, je suis sûr que l’article s’adresse à tous.

Concrètement, comment on peut faire pour écrire dans le journal ?

Il suffit de s’adresser à une des professeures documentalistes au CDI, de proposer le ou les sujets que vous souhaitez traiter, et demander une place pour écrire dans le journal. Et c’est à vous de jouer !

Laure BOUCHET. T2

Logan LABOUREUX. T5

Thomas CHERAUD. T5

Lilas-Flore BREYNE. T2

L'avenir sous un autre œil ?

À l'approche du prochain examen qui marquera ton état émotionnel des vingts prochains jours (second degré hein.. ou pas) : ce qui influe sur nos actions d'aujourd'hui, c'est bien notre vision de l'avenir. Sommes-nous donc responsables de notre futur simplement par notre façon de le voir et d'y penser ?

Peur. C'est malheureusement la première chose qui me vient et qui pourrait venir à l'esprit de nombreux étudiants en pensant à "plus tard".

Tout ce qui nous est inconnu nous questionne continuellement, sans arrêt ; forcément, nous lui accordons alors beaucoup d'importance.... L'Homme est à la fois intrigué par ce qu'il ne connaît pas encore et à la fois effrayé de ne pas savoir ce qui arrivera, à nous, à notre environnement, et même aux autres ! L'on ne peut prévoir, même si cela est rassurant : de s'imaginer ce qui pourrait se passer. Nous avons ensuite l'impression d'être préparé au pire, mais ce temps de réflexion empiète sur notre temps à penser au présent ! Il vaut mieux avoir peur de n'être pas satisfait au présent qu'au futur, car c'est au présent que se trouve la réalité. La peur nous éloigne de notre propre réalité. Mais bien sûr, qui s'arrêterait de penser à l'avenir ? Penser nous permet de trouver nos sources de motivations et d'ambitions, mais cela doit s’arrêter là, les angoisses ne doivent pas s'y ajouter !

Justement, lorsque nous nous trouvons un avenir motivant, audacieux, notre pire cauchemar ne peut s'empêcher d'être son échec, ou notre impuissance face à lui... Nous nous efforçons de faire des compromis pour le réaliser, repoussant nos limites, pour finalement n'aboutir à rien ? Aucune récompense pour nos efforts ?

C'est bien là, rassurons-nous, seulement notre façon de penser : car tous les efforts, avec ou sans but, nous rapprochent un peu plus de nos rêves ou aspirations. Un pas en avant est un pas en avant, si petit soit-il. Le reste revient à notre propre considération de celui-ci, où survient souvent l'auto-jugement : plutôt saboteur... Cette peur de l'échec est bien légitime oui, mais pas réelle, car l'échec ce n'est pas l'abandon, c'est ne rien faire pour se réaliser qui en est un. Personne ne peut totalement échouer. Donc même si nous avons cette folle "impression" d'avoir tout fait pour rien, telle sa définition : elle « se produit dans l'esprit », elle n'est donc pas réelle. Nous progresserons toujours, notre seule barrière est et je le répète : la peur.

Cependant qu'en est-il de ces peurs que nous avons pour nos projets, celles qui nous soufflent qu'ils ne se réaliseront jamais ou que nous n'en sommes pas capables ? Même si nous pouvions rebondir, trouver une autre voie, pourquoi ne nous faisons-nous pas confiance ? C'est très simple : les plus grands rêves font peur c'est bien normal et néanmoins c'est aussi ceux qui nous paraissent les plus irréalisables qui nous emmènerons le plus haut, même s'ils peuvent nous bloquer à première vue : par angoisse de ne pas les exaucer... Mais alors, si nous ne pouvons échouer, pourquoi ne pas se lancer dans cet avenir indéterminé ?!

Maintenant si nous sommes lucides face à ces peurs irraisonnables, l'avenir ne devrait plus l'être : effrayant et sans issue mais au contraire vu comme un idéal partiellement inconnu...

Réussite, un but commun

Réussir ! Réussir est notre idéal justement. Réussir nos actions, nos plans, notre vie, tant de définitions de ce mot propre à chacun...En effet la réussite c'est se surpasser de notre état actuel, effectuer et réaliser nos souhaits comme on l'entend. Mais cette recherche de perfection n'est-elle pas difficile ? L'homme ne peut s'empêcher de vouloir se sentir abouti, fier d'avoir été l'acteur de sa réussite. Alors il est soucieux de voir apparaître comme par magie ce dont il rêve profondément. Comme un rêve, notre notion de la réussite naît dans la tête et y demeure, en se modifiant au fil du temps. Alors si celle-ci ne dépend que de nous, peut-être que modifier notre façon de la percevoir nous permettrait justement de mieux réussir ? Admettons que nous nous fixions un objectif simple : comme monter une marche : lorsque celle-ci est escaladée avec facilité, la fierté ne nous gagne-t-elle pas ? Serait-ce alors en se fixant petit à petit des objectifs simples que nous pouvons réussir sans nous décevoir ? Cela me paraît bien plausible ! Ainsi la réussite nous mettrait en confiance.

Celle-ci nous met en confiance, pour nos projets suivants et nous rassure sur nos capacités. Également, plusieurs exemples peuvent prouver que la confiance en soi peut être un facteur de la réussite, alors la réussite entraînerait la réussite ?! C’est pas sorcier !

Sauf que, tout de suite, penser l’inverse est moins positif : si d’après moi j’échoue, mon estime de moi-même sera affectée et j’échouerais forcément la prochaine fois ? C’est un cercle vicieux ! L’« échec » entraînerait l’« échec » ? Nous nous décevons, parfois, de ne pouvoir matérialiser nos aspirations, et nous efforçons par la suite de trouver le ou les coupables, alors qu'il est tellement plus simple de se pardonner ! Ce qu’il y a à retenir c’est qu’encore une fois, tout se joue avec notre propre perception de cet « échec » ou de cette réussite là.

Si je considère que non, je n'ai pas échoué car sans avoir réalisé ce que je voulais : j’ai appris. J’ai évolué grâce à cet échec. N’est-ce pas plus positif ? Ou alors si je me revois, motivée par mon souhait et donnant tout ce que je pouvais à ce moment-là : n’est-ce pas tout aussi gratifiant que le résultat en lui-même ? Le fait d’avoir remué ciel et terre pour y parvenir ? Chacun à sa propre réponse mais une chose est certaine : si rien n’est échec, notre confiance est intacte et les prochaines réussites sont alors bien plus importantes. D’où, encore une fois l’importance de la vision de nos actes sur l’avenir, le positif attire le positif.

L’avenir est bizarrement tout de suite plus rassurant si nous considérons que tout nous fait évoluer et l’indulgence envers nous-même, pleine de bénéfices, n’aura alors aucun mal à venir.

La question reste comment ?

En parlant de réussir, si chacun à sa définition, chacun a ses propres moyens de réussite pour arriver à ses fins. Voilà pourquoi tous les conseils ne sont pas à prendre, correspondant alors plus à celui qui les délivre qu'à celui qui les reçoit. Nous seuls pouvons trouver de quoi nous faire évoluer vers nos réussites personnelles. Nous seuls sommes responsables. L’élément principal est alors de se faire confiance, même sans connaître parfaitement l'acheminement pour parvenir à notre avenir idyllique. Cette confiance s'apprivoisant, elle nous permettra en grande partie d'avoir la motivation qui nous mènera jusqu'à la réussite. L’inverse est également valable : la réussite entraîne la motivation et la confiance en soi pour la suite. Pour réussir nos projets, il suffit de commencer, de se lancer même sans en connaître les finalités, en ayant confiance. C’est le début de la motivation qui sera suivi par l’ambition. En s’apercevant de nos capacités, on imaginera, petit à petit, vers quoi nous pouvons évoluer, et cela motive encore plus ! Nous envisageons de nouveaux projets et de nouvelles ambitions et c’est cela qui nous guide, tel un fil directeur, vers notre réussite personnelle. Les plus grandes ambitions, même celles paraissant les plus irréalisables, feront les plus grands hommes.

Rien n’est fixe,

au beau fixe !

Mais les ambitions ne sont pas fixes, et heureusement ! Le fait qu’un Homme ne souhaite qu’une seule chose dans sa vie n’est-ce pas malheureux ? Et si nous ne sommes pas forcément en mesure de réaliser toutes ces ambitions, ne pourraient-elles pas nous détruire plus qu’autre chose ? Voilà pourquoi il faut se donner le droit de changer sa vision de voir le monde, l’avenir et son environnement. Ce changement participe à la réussite du prochain projet car cela prouve notre connaissance de nous-même, notre reconnaissance envers ce que nous voulons vraiment sur le moment. L’homme est fait pour évoluer, sortir de sa zone de confort, pour apprendre et se développer. Alors si l'on se sent de glisser sur de nouveaux rails, le prochain train nous attendra sans problème. Personne ne devrait d’ailleurs nous reprocher de changer. Même pas nous, en ayant consacré une partie de notre vie à la réalisation d’un objectif particulier : il ne faut pas hésiter à s'en séparer, en suivant ce que le cœur nous indique et que la tête ne nous dira pas. Il n’y a aucune hésitation à avoir car la vie évoluant, celle-ci ne nous laisserait jamais continuer sur aucun chemin aboutissant. Car oui, si nous ne lui trouvons aucun sens, elle, au contraire, nous prévoit bien des rebondissements quand il est temps de changer d'air !

Je recommanderais donc de se lancer dans l’inconnu ? Évidemment ! Il faut se perdre pour apprendre et nous sommes forcés de constater que nous tirons les meilleures expériences des plans les moins ébauchés.

C’est également tout à fait normal de n’avoir aucune ambition à certains moments de notre existence : lors de transitions mystérieuses entre nos visions de l’avenir proche. Il n’y a aucun mal à être perdu. Aucun mal à ne pas percevoir nos véritables besoins et aspirations, ils peuvent être très bien cachés et il faut se laisser le temps de les découvrir !

L’important, pour ne pas s’aventurer dans une quête effrénée de ce qui sera notre avenir (pour une durée indéterminée rappelons-le), est d’accomplir au quotidien chaque chose qui, même futiles, ont un sens pour nous. Car même sans avoir une vision très nette de ce qui suivra notre présent, rien n’aura plus d’importance que de faire ce qui nous rend heureux maintenant.

Terminons par la citation de Jean Jaurès, homme politique et orateur français en 1892 : « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable en l'avenir. »

Il ne faut avoir aucun regret pour le passé car celui-ci est justement passé, nous avons fait sur le moment ce qui nous paraissait le plus plausible. Il ne reste que les souvenirs. Et de nouveau : ceux-ci sont uniquement dans notre esprit, que nous ne pouvons contrôler je l'accorde ; mais les voir d'une manière différente, avec indulgence et compréhension c'est toujours possible. Les regrets, malgré leur caractère passager, peuvent nous affecter en infligeant une forte culpabilité sur le long terme, c'est pourquoi il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Ceux-ci pourraient en effet permuter toutes les bonnes conceptions que nous avons de nous-mêmes par cette seule défaveur, de ce seul regret ! De quoi réduire cette chère confiance qui nous est propre à néant. Et banissant alors plusieurs possibilités d'élévations, par cette dévalorisation qui nous gagne si facilement. Ne pas les garder en soi c'est se libérer.

"Aucun remords pour le présent" : un regret plus fort encore, causé par notre comportement passé envers autrui, détruisant notre vision de nous-même. Cette vive douleur provient du sommet de notre crâne : l'action repasse en boucle et en boucle sans s'arrêter, provoquant des milliers de pensées nous criant à quel point nous sommes pitoyable. Comment retrouver notre propre confiance en nous-même après cela ? Difficile oui, sauf si elles ne font que passer... Tout d'abord en ayant cette conscience que l'homme ne peut être parfait, malgré que cela soit son but : d'où la création de cette douleur morale que produisent les remords. Elle est bénéfique car elle nous permet les leçons : le fait d'avoir conscience de ses erreurs et d'ainsi de ne plus les refaire, mais stop ! Pas plus loin ! Une erreur est une erreur, elle nous fait évoluer, et nous ne devons nous descendre nous-même de six pieds sous terre en conséquence de nos actions... Le pardon à nous-même est l'élément principal avant toutes excuses à autrui. Prenons donc conscience de nos actions sans modifier la façon de nous percevoir.

Et effectivement, comme il le dit si bien : la clé est la confiance en notre avenir, mais pas de panique ! La confiance se gagne, tout comme nos projets de vie qui se construisent, et ce, pendant toute la durée de notre existence. Vous constaterez bien que personne ne s'est levé un matin avec une idée précise de ce qu'il allait faire du restant de sa vie, cela se cherche, s’expérimente et évolue. Voilà pourquoi nous devons, encore une fois, avancer avec un bandeau sur les yeux soit, mais également avec ce bonheur de réaliser notre présent comme on le souhaite.

Lilas-Flore BREYNE. T2

Le dernier cuirassé de la « Royale »

Pour affirmer sa puissance navale, dans un monde de plus en plus sous tension, la marine française décide, en 1935, la construction de deux cuirassés de 35 000 tonnes : le Richelieu et le Jean Bart.

Le cuirassé Jean Bart porte le nom du célèbre corsaire dunkerquois. Né en 1650, celui-ci se distingue par ses actes de bravoure lors des guerres de Louis XIV. Un des épisodes les plus connus est la reprise aux Hollandais d'un convoi de blé de cent-dix navires que la France avait achetés à la Norvège en juin 1694.

Au service du roi de France, il est dérouté dans la Manche et en Méditerranée. Alors qu'il ramène un navire hollandais capturé en 1689 en compagnie de Claude de Forbin, officier de marine, ils sont pris en chasse par deux vaisseaux anglais de 50 canons au large de l'île de Wight. Le combat est inégal ; avec leur frégate de 24 canons La Raillause, ils sont battus et fait prisonniers puis détenus à Plymouth en Angleterre. Ils s’évadent et regagnent la France en traversant la Manche à la rame. Y aurait-il un lien entre le corsaire et le cuirassé du même nom ?

Le plus grand cuirassé

de la marine française

Afin d'affirmer sa puissance sur les mers, la France décide la construction de deux cuirassés : le Richelieu et le Jean Bart.

Il s'agit, notamment, de concurrencer la marine italienne en Méditerranée. En effet, l'Italie vient de lancer deux nouveaux bâtiments, le Littorio et le Vittorio Veneto.

La marine française entend, également, répondre à l’annonce de la mise en construction par l’Allemagne de cuirassés similaires.

Tout comme son frère jumeau le Richelieu, le Jean Bart est une version agrandie des cuirassés de 26 000 tonnes : Dunkerque et Strasbourg. Fleurons de la marine française, bâtiments puissants et bien armés, disposant comme le Jean Bart de tourelles de 380 mm.

Alors que son sister-ship homologue est bâti à l'arsenal de Brest, le Jean Bart, dont la construction débute en décembre 1936, est construit à Saint-Nazaire aux Chantiers et Ateliers de la Loire en lien avec les chantiers de Penhoët. L'assemblage se fera dans la cale de 325 mètres de long pour 134 mètres de large. Celle-ci a servi auparavant à la construction du célèbre paquebot, le Normandie.

Il réussit à s’échapper du port dans la nuit du 19 juin au 20 juin 1940 et rejoint le port de Casablanca au Maroc le 22 juin 1940 après de nombreux incidents techniques. Le 21, les Allemands pénétraient à Saint-Nazaire. Mouillé à Casablanca, il ne fut pas terminé, les matériaux faisant défaut. Lors du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le Jean Bart, au port, ouvrit le feu sur les forces navales américaines et reçut plusieurs bombes et obus qui l’endommagèrent sérieusement. Ainsi, il ne sera pas opérationnel durant toute la guerre.

Une courte carrière

Revenu en France puis achevé, le Jean Bart entre en service actif en 1955. C'est le dernier cuirassé mis en service dans la marine française et dans le monde. Il connaîtra une courte carrière de quatre ans et quelques années comme banc d'essai avant d'être désarmé en 1970.

De fait, lorsqu’il entre en service il est déjà condamné. Le temps des grands croiseurs cuirassés est révolu avec l’arrivée d’une nouvelle ère, celle des porte-avions et du combat aéronaval qui ont fait leurs preuves dans le Pacifique.

Le Jean Bart ne connaîtra pas le même destin glorieux que le corsaire du même nom !

Lucien EMANGEARD. Première 3

Ukraine, des États partagés face à la Russie

L'invasion russe en Ukraine, considérée désormais comme la « guerre en Ukraine » a débuté le 24 février 2022. Mais qu'en est-il du positionnement des États face à ce conflit ?

L'intervention militaire russe (dirigée par le président Vladimir Poutine) est considérée comme une invasion du territoire ukrainien, sur les plans terrestre, aérien et maritime. Le conflit prend une grande ampleur très rapidement après l'invasion, de multiples bombardements et un déploiement massif de troupes russes (environ 100 000 soldats d'après le magazine Capital). La communauté internationale réagit immédiatement avec une réunion de l'assemblée générale de l'ONU le 3 mars. Cette assemblée générale avait pour but de voter une résolution : « que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine », c'est à partir de ce moment que les États vont prendre position.

Les positionnements au début de la guerre

Le 5 mars, les résultats du vote de l'assemblée générale tombent. Sur les 193 membres de l'assemblée générale, 144 pays approuvent la résolution et 35 s'abstiennent. L'ONU se félicite pour ces résultats qui démontrent que la majorité de la communauté internationale s'oppose à l'invasion russe. Mais les opposants à l'invasion Russe ne réagissent pas tous de la même manière.

En effet certains États condamnent fermement l'invasion de l'Ukraine : l'Union Européenne (France, Allemagne, Espagne...), les États-Unis, le Canada, le Japon, la Guyane, l'Angleterre et la Norvège. Tous ces pays prennent une position de défense pour l'Ukraine et s'opposent avec conviction à Vladimir Poutine. Néanmoins, aucun de ces pays ne souhaite s'engager militairement en Ukraine au risque d'une escalade nucléaire. L'Otan affirme ne pas vouloir intervenir militairement en Ukraine.

Sur les 144 pays qui ont approuvé, certains optent pour une position plus modérée. De nombreux États s'opposent au conflit qui a lieu en Ukraine mais ne prennent aucune mesure à l'encontre de la Russie. La majorité de l'Amérique Latine, l'Australie et plusieurs pays d'Afrique adoptent cette position en désapprouvant le conflit, tout en restant en retrait.

D'autres États ont eu des positions plus ambiguës comme la Chine qui s'est abstenue lors du vote de l'assemblée générale. Grande alliée de la Russie, elle ne soutient pas l'intervention en Ukraine mais ne la condamne pas non plus. Ou encore le Brésil qui a voté pour la résolution mais qui se passe de critiquer Moscou et continue d'entretenir des liens avec la Russie.

Mais Vladimir Poutine peut s'appuyer sur des alliés qui soutiennent explicitement l’État russe. La Corée du Nord, la Syrie, l'Erythré, et la Biélorussie ont voté contre la résolution et soutiennent Moscou. Le Venezuela qui n'était pas présent lors du vote à l'ONU, soutient également la Russie. Elle peut alors s'appuyer sur 5 alliés prêts à la soutenir par différents moyens.

Les positionnements aujourd'hui

Peu de changements de position observés aujourd'hui. Mais ils ne sont pas inexistants non plus. Certains États alliés avec la Russie commencent à s'en éloigner depuis l'intensification du conflit. En effet la Chine s'éloigne petit à petit de la Russie tout en gardant sa "neutralité". Le Kazakhstan et l'Inde s'éloignent également de la Russie malgré leur lien historique.

Les États qui s'opposaient fermement à l’État russe demeurent toujours sur la même position. L'ONU et l'Union Européenne essayent d’entraîner les États qui restent neutres à s'opposer au conflit ukrainien. Certains États comme la Lituanie se joignent aux sanctions émises contre la Russie.

Les alliés de Vladimir Poutine restent les mêmes, on peut ajouter Cuba, la Syrie, l'Iran et la Tchétchénie comme États soutenant Moscou.

Les sanctions et soutiens

Les pays s'opposant à la Russie ont émis de nombreuses sanctions économiques à l'encontre de l’État russe : les Oligarques russes ont vu leurs biens situés en Europe se faire geler (Yachts, comptes bancaires...) ; toutes les exportations en Russie ont été stoppées de même que les importations provenant de la Russie ; l'interdiction d'accès aux ports et aéroports, et encore bien d'autres sanctions. Les pays de l'Otan ont également envoyé du matériel militaire pour soutenir les ukrainiens (Javelin, véhicules blindés, canons...).

La Russie reçoit également du soutien de ses alliés, comme la Chine qui soutient le pays économiquement contre les sanctions. Mais ils reçoivent aussi des aides militaires de la part de la Tchétchénie, la Biélorussie et l'Iran qui envoient des mercenaires pour aider l'armée russe.

Et les Ukrainiens

dans tout ça ?

Les ukrainiens ont subi des pertes terribles, des milliers de morts et de blessés. L'Ukraine ressent un manque d'aide de la communauté internationale : « Nous avons besoin de plus d'armes, de soutiens financiers et d'aide humanitaire » a déclaré Volodymyr Zelensky le 22 juin 2022 lors d'une visioconférence. L'Ukraine essaie d'arracher toute l'aide possible des autres pays, tout en dénonçant les pays soutenant la Russie ou n'essayant pas d'aider le peuple ukrainien.

Logan LABOUREUX. T5

Héros d'une véritable épopée

Alors que les troupes allemandes progressent en France et, plus précisément, à Nantes depuis l'offensive de mai 1940, l'avancée des troupes de la Wermacht inquiète le commandant du navire : Pierre Jean Ronarc'h surnommé "Robuste". Celui-ci craint que le cuirassé ne tombe aux mains de l'ennemi. Il est donc primordial que le Jean Bart quitte Saint-Nazaire alors que le navire n'a ni artillerie, ni système de propulsion... Outre les problèmes matériels, le navire doit attendre une forte marée pour pouvoir quitter le chenal du fait de son tirant d'eau. Celle-ci est soit le 5 juin ou encore le 19 juin mais pour la première date il est trop tard.

Une véritable course contre la montre s'engage. Pour avancer au plus vite la construction du navire, 3 500 ouvriers se relaient jours et nuits entre fin mai et la mi-juin. Le 15 juin une chaufferie et deux hélices sont installées. Le 18, le compas gyroscopique indispensable à la navigation est livré.

Ainsi le 19 juin 1940, à 3h20 du matin, le cuirassé s'échappe de Saint-Nazaire sur ordre de l'amirauté délivré la veille. Alors que les Allemands sont à Rennes ! Le Jean Bart, du fait de l'obscurité, néglige une bouée et s'échoue à l'avant puis à l'arrière, mais avec l'aide des remorqueurs il parvient à quitter Saint-Nazaire. A 4h40, une bombe allemande touche son pont entre deux tourelles mais sans trop de dégâts. Alors que cinq appareils français viennent de la Baule-Escoublac pour le protéger, croyant que ce sont des avions allemands, les défenses anti-aériennes du cuirassé ouvrent le feu sur ceux-ci... Mais le cuirassé s'est échappé juste à temps ! Non sans péripéties, il rejoindra le port français au Maroc sans encombre. L'évasion est un succès !

Lucien EMANGEARD. Première 3

La Guerre des Étoiles

23 mars 1983, Ronald Reagan annonce l'immense programme technologique baptisé « Guerre des Etoiles ».

La fascination de l’homme pour l’espace n’est pas contemporaine à notre société moderne. Depuis de nombreux siècles, les hommes ont toujours cherché à toucher les étoiles. Aujourd’hui, l’enjeu est de taille ! La conquête spatiale et les avancées scientifiques sont des défis importants dans la compétition géopolitique mondiale. Où en sont les avancées scientifiques et les relations entre les différents acteurs sur la scène internationale ?

L'Amérique

La « National Aeronautics and Space Administration », le géant de la NASA est une agence qui se bat sur tous les fronts. Avec un budget annuel de 24 Milliards de dollars, elle se développe dans tous les domaines accessibles : exploration spatiale, lancement de fusée, innovation, recherche, formation...

Cependant, l’agence fédérale américaine doit aussi se plier aux conditions climatiques. En octobre dernier, la mission Artemis-1 a été reportée. La fusée SLS (Space Launch System), le lanceur spatial que la NASA développe depuis 2011 devait être utilisé pour le lancement d’octobre 2022. En raison du passage de l’ouragan Ian, la fusée a dû être mise à l’abri au Centre spatial Kennedy en Floride. Après deux tentatives et deux échecs fin août et début septembre, le lancement du 16 novembre à 7h04 en Floride était décisif. La fusée SLS n’attendait plus que de voler devant les 200 000 personnes venues assister au spectacle. A terme, le programme Artémis doit permettre aux humains de retourner sur la Lune.

Récemment, un vaisseau de la NASA a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire. Le but ? Un test de défense de la Terre. En effet, près de 30 000 astéroïdes de toutes tailles ont été catalogués dans les environs de la Terre : des géocroiseurs, dont l'orbite croise celle de notre planète. Cette mission inédite de « défense planétaire » s’est déroulée le mardi 11 octobre dernier. Le vaisseau de la mission appelé DRAFT (Double Asteroid Redicrection Test) est parvenu à modifier la trajectoire de l’astéroïde Didymos en le percutant à pleine vitesse. Cet exploit a été salué par le chef de l’agence spatiale, Bill Nelson : « un moment décisif pour la défense planétaire [...] et pour l’humanité ».

La Chine

"Quand la Chine s’éveillera... le monde tremblera", Alain Peyrefitte, essai de 1973. Avec plusieurs milliards de dollars investis dans l’aérospatial, Pékin s'est donné les moyens de ses ambitions. En effet, en 2019, la Chine est devenue la première nation à poser un robot sur la phase cachée de la Lune. De même, la Station Spatiale Internationale (ISS) ne sera bientôt plus la seule à tourner en orbite autour de la Terre. En avril 2021, l’agence spatiale chinoise (CNSA) lance le module central de sa future station spatiale. L’achèvement du projet était prévu pour fin 2022. La Chine est parvenue au terme de son projet car le 1er novembre dernier, le troisième et dernier module s’est arrimé à la station spatiale chinoise Tiangong. Elle est désormais fonctionnelle et permet à la Chine de maintenir une présence humaine à long terme dans l’espace. Bien qu’elle soit environ trois fois plus petite que l'ISS, et que sa durée de vie n’excédera pas les 10 prochaines années, la station orbitale chinoise sera un centre de recherche et de formation pour les taïkonautes. En effet, Pékin prévoit d’envoyer des hommes sur la Lune à l’horizon 2030.

L'Europe

Quelle est la place de l'Europe dans la conquête des étoiles ? Reléguée au second plan après avoir été pionnière dans le domaine, elle se situe aujourd'hui dans l'ombre des deux hyperpuissances américaine et chinoise. L'Europe n'a actuellement pas la capacité d'envoyer des astronautes dans l'espace par ses propres moyens. En effet, les transports d'astronautes européens comme Thomas Pesquet vers l'ISS s'effectuent par le biais de vaisseaux américains ou russes. Selon Josef Aschbacher, directeur de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), l'Europe dépend des « autres » parce que "nous n'avons pas assez d'argent". Le budget 2021 de l'ESA consacré à l'exploration spatiale s'élève à 735 millions d'euros, soit environ 7 % de celui de la Nasa.

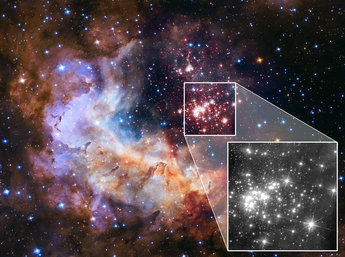

Cependant, l’Europe se distingue comme un acteur important sur la scène de l’aérospatial et les tensions politiques des dernières années en ont fait un partenaire de choix pour la NASA. Un nouveau lanceur Ariane 6 est actuellement assemblé à la base de Kourou en Guyane française, il devrait être opérationnel à l’horizon 2023. De même, l'Europe a participé activement à la construction du nouveau télescope James Webb. Ce programme a valorisé le savoir-faire des scientifiques et des ingénieurs européens. Le télescope à 10 milliards de dollars a été déployé avec succès en janvier 2022. Depuis le mois de juillet 2022, grâce à ses capacités d’imagerie infrarouge exceptionnelles, il nous révèle des images incroyables des mystères de l’univers comme la formation de nouvelles étoiles. Le télescope James Webb remplace l'ancien télescope spatial Hubble, opérationnel depuis 1990. Ce projet collaboratif entre les États-Unis, l'Europe et le Canada a abouti avec succès à l'envoi dans l'espace du plus puissant des télescopes jamais construits.

La Russie

Depuis de nombreuses années, la Russie s'est enclavée dans une situation d'isolement politique et économique. Même si l'aérospatial est resté l'un des rares domaines de coopération entre la Russie et l'Occident, la guerre en Ukraine risque de tout interrompre. En effet, la Russie, qui fournit entre autres du carburant à l'ISS, menace de mettre fin à ses missions et de couper court aux projets en développement avec l'ESA et la NASA. Roscosmos (agence spatiale Russe) avait, il y a quelque temps, annoncé son désir de ne pas prolonger sa participation à bord de l'ISS après 2024. Par ailleurs, Moscou a refusé de participer au programme américain de retour sur la Lune. Ainsi, la Russie s'ouvre à d'autres collaborations, en particulier avec la Chine qui est devenu son premier partenaire commercial ; 15 % de ses exportations sont d’origine chinoise. Par conséquent, le Kremlin a annoncé vouloir construire sa propre station spatiale, ainsi qu'une station lunaire en partenariat avec la Chine.

Le Reste de Monde

La volonté des grandes puissances de retourner sur le sol lunaire n'est pas une idée récente. En effet, depuis plusieurs années, de nombreux pays affichent discrètement leurs ambitions. Pour commencer, l'Inde s'engage peu à peu dans cette course spatiale, le gouvernement de Narendra Modi cherche toujours à poser un engin sur la Lune. D'autres pays, comme la Corée du Sud, se sont engagés. Ainsi pour la première fois de son histoire, Séoul a envoyé une sonde en direction de la Lune. Le Japon, quant à lui fait face à quelques difficultés. Suite à un problème survenu au décollage, la JAXA (Agence d'exploration aérospatiale japonaise) a décidé de détruire le lanceur de sa fusée à cause du danger qu'il représentait s'il s'écrasait au sol lors d'un problème survenu au décollage en 2022. Enfin, le Zimbabwe a récemment mis en orbite le premier satellite de son histoire. Envoyé dans l'espace par la NASA, le CubeSat prendra des photos de la Terre et recueillera des données pour la surveillance météo.

Les Acteurs Privés

Pris dans la vague des tendances contemporaines et relayés massivement sur les réseaux sociaux, de nouveaux acteurs privés s'investissent dans l'aérospatial : Elon Musk, directeur général de Tesla et fondateur de SpaceX entreprend un grand nombre de projets. L'un d'entre eux est le service internet à haut débit, nommé Stralink. Le projet est annoncé pour la première fois par SpaceX en janvier 2015. Les plans initiaux étaient d'achever le déploiement d’une constellation de satellites placés sur une orbite terrestre basse vers 2020. Le projet a pris du retard. Mais, la constellation est en cours de déploiement, elle repose actuellement sur environ 2000 satellites opérationnels depuis juin 2022. Pour atteindre ses objectifs, SpaceX prévoit de disposer de 12 000 satellites vers 2025. A terme, le projet en comptera 42 000. Stralink pourrait avoir un double enjeu, il servira pour la télécommunication, mais aussi de système GPS performant pour les futurs automobiles Tesla.

De son coté, Jeff Bezos, principal actionnaire d'Amazon a créé en 2000 sa société aérospatiale, Blue Origin dont l'objectif est de développer de nouvelles technologies permettant d'abaisser le coût d'accès à l'espace. Pour étendre le tourisme spatial, Blue Origin utilise la fusée New Shepard, qui effectue depuis 2021 des vols suborbitaux avec des passagers, le prix du billet est de 28 millions de dollars.

De même, l'agence spatiale Virgin Galacticle dirigée par le britannique Richard Branson prévoit elle aussi d'élargir le tourisme spatial. Cependant, après un grave accident en 2007 puis en 2014, l'agence doit freiner ses recherches dans le développement des fusées touristiques.

Les prévisions futures

La Nasa compte bien se débarrasser un jour de l'ISS. En effet, elle a déjà prévu la date de sa « retraite » : janvier 2031. L'ISS, lancée en 1998, ira s’écraser dans une région de l'océan Pacifique, la plus éloignée de toute terre émergée. Il s'agit du point Némo, véritable cimetière océanique et lieu de repos de nombreux débris spatiaux envoyés par l'Homme depuis 1971. Ce cimetière se trouve au large des côtes de l'Antarctique, de la Nouvelle-Zélande, des îles Pitcairn et du Chili. La première terre émergée se situe à 2.700 kilomètres : il s'agit de l'île Ducie qui est inhabitée. Ainsi, la plupart des déchets spatiaux présents y ont été envoyés par les différentes agences Américaine, Européenne, Russe et Japonaise.

En 2027, la mission Dragonfly devrait quitter la Terre pour atteindre Titan, la lune glacée de Saturne. Il faudra huit ans au vaisseau de la NASA pour rallier cette planète dix fois plus éloignée du Soleil que la Terre. L’atterrissage de la sonde planétaire est espéré aux alentours de 2035, l’exploration se fera grâce à un aérobot capable de se déplacer en volant dans l’atmosphère de Titan.

Enfin, d'ici la fin de la décennie, les sondes Europa Clipper et Juice devraient s'élancer pour étudier Jupiter. La mission a pour objectif d'observer l'activité de la géante gazeuse et de ses lunes. Enfin, la présence de l'homme sur Mars est attendue avec impatience... 54 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'espace fait toujours rêver. Grâce aux immenses progrès technologiques réalisés ces dernières années et sous l'impulsion de nouveaux acteurs privés, l'exploration des confins du système solaire connaît un dynamisme inédit que certains n'hésitent pas à qualifier de nouvel âge d'or de la conquête spatiale. Le XXe siècle a été celui de la conquête de la Lune, le XXIe sera celui de la conquête de Mars.

Ainsi, l'enthousiasme que l'espace a suscité pendant la Guerre Froide continu encore aujourd'hui. De nombreux pays montrent leurs intérêts croissants pour l'aérospatiale et tentent de se frayer un chemin au travers des enjeux scientifiques, technologiques et économiques. Cependant, la conquête spatiale apparaît surtout comme un critère de puissance. En effet, posséder un programme spatial performant est un avantage politique très favorable dans le contexte international actuel.

Thomas CHERAUD. T5