Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

2020 : les élèves s'engagent pour un meilleur environnement

Lycéens de Notre-Dame, vous êtes 68 % à vous déplacer par les transports en commun et seulement 10 % à venir au lycée à vélo. Nous ne pouvons pas continuer à gaspiller nos ressources, nos aliments et toujours augmenter nos déchets. En 2020 au lycée, on vous propose de réagir.

| N° 24 - Janvier 2020 | www.notre-dame-reze.fr |

Edito

A l'aube de cette nouvelle année 2020, je vous présente mes meilleurs vœux. En fidélité à notre projet éducatif nous continuerons chacun dans notre domaine la mission d'éveil à la dimension humaine et spirituelle, à l'ouverture sur le monde et à la solidarité en portant un regard de confiance sur chacun des 1200 élèves accueillis chaque année. Les actions menées par la Pastorale, le comité d'éducation à la citoyenneté, le bureau des élèves, avec l'aide matérielle des associations de parents, participent à cette découverte du monde. Le journal du lycée et les autres moyens de communication contribuent à cette ouverture sur la société. L'avenir est un sujet préoccupant pour nos jeunes : avenir professionnel mais aussi avenir de la planète. Aujourd'hui, plus que jamais, l'écologie et la biodiversité les font réagir, les amène certains à s'engager.

En décembre 2019, dans son message aux participants de la COP 25, le pape François constate que les mots ne sont pas souvent suivis d'actes concrets en faveur de la transition et de la pauvreté. "Nous devons profiter de cette occasion pour agir de manière responsable dans les domaines économique, technologique, social et éducatif, en sachant très bien à quel point nos actions sont interdépendantes. Puissions-nous offrir à la prochaine génération des raisons concrètes d’espérer et de travailler pour un avenir bon et digne !"

Dans ce numéro de Chahut-bahuts vous trouverez un dossier sur des actions durables avec des propositions et des initiatives d'année. Vous découvrirez des talents cachés de vos camarades et de vos professeurs et vous pourrez voyager en Europe comme au Moyen Orient ou en Afrique. Ensuite, un peu de sport avant de vous plonger dans un feuilleton. Je profite de cette nouvelle année pour souhaiter une bonne route à Madame Lefebvre qui nous quitte en février et la remercier pour son investissement depuis l'origine de ce journal des lycéens.

Aux élèves je souhaite de grandir, de mûrir pour se préparer à l'entrée dans le monde professionnel pour certains, à la réussite au baccalauréat ou au passage dans le niveau supérieur. Enfin je souhaite la paix et la joie à toute l'équipe pédagogique dans l'entraide et la persévérance en cette année de réforme. Bonne année 2020.

Yann Léandre

chef d'établissement

Réforme du lycée professionnel

Le lycée professionnel se transforme pour mieux former aux métiers de demain et transmettre des savoir-faire d'excellence.

De nouvelles dynamiques pédagogiques sont en place. La co-intervention des professeurs d'enseignement général et d'enseignement professionnel est renforcée pour donner plus de sens aux enseignements généraux en les rendant concrets.

De la troisième prépa-métier au bac professionnel, le lycéen prépare individuellement ou collectivement un « chef d'oeuvre », qu'il présentera à la fin de l'année de terminale devant un jury.

Chaque lycéen bénéficie d'un temps renforcé dédié à la consolidation, à l'accompagnement et à la préparation de son projet d'avenir avec en seconde, un renforcement en français et en mathématiques selon les besoins de chaque élève, après un test de positionnement en début d'année scolaire, et au choix de la spécialité. En première, il consolidera ses acquis et réfléchira sur son projet d'avenir. Pour finir, en terminale, il se préparera à l'insertion professionnelle, à l'entreprenariat ou à la poursuite d'études en fonction de ses choix.

En classe de seconde, plusieurs spécialités de baccalauréat sont organisées sous forme de familles de métiers, permettant à l'élève d'affiner son choix et de se déterminer en fin d'année scolaire. Trois familles de métiers existent dont deux à Notre-Dame : métiers de la relation client vers les bacs professionnels métiers de l'accueil et bac pro métier du commerce et de la vente ; et les métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique vers les bacs professionnels gestion-administration, logistique, et transport.

Le baccalauréat professionnel et le CAP peuvent être préparés par la voie de l'apprentissage dans les centres de formation d'apprentis publics ou privés (CFA) ou dans les unités de formation par apprentissage (UFA) dans les lycées professionnels en 1, 2 ou 3 ans selon les besoins des élèves.

Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) permettent d'expérimenter et de compléter en situation réelle les connaissances et compétences acquises en lycée. Le contrôle en cours de formation permet d'étaler progressivement l'évaluation des compétences terminales de certaines disciplines .

Les élèves de Notre-Dame pourront continuer vers les BTS du commerce international, de la négociation, du management et de l'immobilier, sans oublier la gestion et le tourisme.

Servane Aubry

enseignante

Il y a 30 ans Mandela

le 11 février 1990 Nelson Mandela est sorti de vingt-sept ans de prison. Il a souvent résumé la philosophie humaniste africaine Ubuntu par le proverbe zoulou « un individu est un individu à cause des autres individus ». En d'autres mots : " aider les autres mais aussi être capable de voir le meilleur en eux", principe qu'il appliquera tout au long de sa vie. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Mandela ajoute « Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé". "Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres". Mandela est mort en 2013.

Changement de cap d'une globe-trotteuse

Après plus de trente ans au lycée Notre-Dame, Colette Lefebvre quittera son poste de professeure d'espagnol en février. Retour sur cette carrière...

Professeure depuis l'ouverture du lycée général en 1988, elle a eu le temps de le voir évoluer et de participer à de nombreux échanges. Elle était membre de la rédaction du journal.

Votre métier va-t-il vous manquer ?

Je pense que je ne me rends pas encore compte. Quand on est dedans, on ne peut pas forcément s'imaginer ne plus être dans la routine. Mais oui, il y aura certainement des choses qui vont me manquer.

Qu'est ce qui vous a le plus marqué durant votre carrière ?

Les voyages, sans hésiter ! Nous avons d'abord organisé un échange avec l'Espagne, à Tolède, puis j'ai eu un contact avec un lycée en Argentine(Cordoba) avec lequel nous avons échangé pendant trois ans. Enfin, j'ai trouvé une annonce pour un échange avec un lycée au Mexique, à Guadalajara, avec lequel nous sommes toujours en relation. Je dirais que ce qui m'a marqué le plus était d'organiser ces échanges et de voir le plaisir que prenaient les élèves. Leur transformation aussi : certains ont continué des études d'espagnol, d'autres ont attrapé mon virus des voyages ou sont retournés voir leurs correspondants.

Est-ce que vous diriez que c'est le plaisir de voyager qui vous a mené à l'enseignement de l'espagnol ?Oui, sûrement. J'ai d'abord vécu à Londres quand j'étais jeune, puis je suis resté quinze ans en Côte d'Ivoire. J'ai fait une licence d'anglais et j'adorais l'espagnol donc je suis devenue professeure. Mais oui, c'est le plaisir de découvrir le monde, les gens, les langues, c'est passionnant.

Est-ce que vous aimez le contact avec les élèves ?

Oui. Ce n'est pas toujours facile, je ne suis pas toujours une prof rigolotte comme en voyage, mais c'est agréable.

Quel message souhaitez-vous transmettre avant de partir ?

Il faut voyager, on n'apprend pas seulement sur Internet. Voyager, bouger, rencontrer du monde, je pense que c'est cela qui fait vivre.

Alice Filatre

TL

Vivre l’expérience du don et de la solidarité

La matinée de Noël 2019 a réunit l'équipe éducative, les 1170 élèves et une trentaine d'associations caritatives.Elle débuta dans l'église paroissiale par une messe de Noël. Six élèves et quatre professeurs du lycée ont porté les étoiles de toutes les actions solidaires de la matinée aux pieds de la crèche. Avec les élèves du collège Saint Paul ils ont écouté la parole. Le père Orieux a rappelé l’importance de faire attention aux plus petits, aux plus fragiles en classe, mais aussi à la maison. Le petit déjeuner solidaire qui a suivi au gymnase avait été préparé par trois classes et s'est déroulé joyeusement en musique. En effet, les élèves de terminale nous ont proposé des chants de Noël très applaudis : Enzo et Malo à la guitare, Jules à la batterie et Marion au chant. Après ce moment de communion, tous ont assisté aux interventions des associations choisies par les professeurs titulaires et leur classe dès la rentrée. Avant la matinée de Noël, certaines classes ont réalisé des ventes de pizzas, de gâteaux ou encore récolté des vêtements chauds pour les sans-abris : projets en collaboration avec leur association tant à l’échelle locale, qu’internationale. Pendant la matinée, dans une ambiance festive et joyeuse, ils ont fabriqué des cartes de Noël et confectionné des ballotins de chocolats qui ont été offerts à des personnes défavorisées le soir de Noël. Certaines classes se sont déplacées dans les maisons de retraite. Ils ont pu partager avec les retraités heureux de jouer, de chanter ou de discuter avec des jeunes. Bien que cette matinée soit ludique, elle est avant tout organisée pour éveiller aux valeurs chrétiennes. Selon Madame Beaugé, adjointe en pastorale "Par son projet éducatif, le lycée Notre-Dame souhaite accorder une grande importance à la solidarité car elle sert le Bien commun, l'attention aux autres, l'échange, le don." A midi élèves et professeurs se sont souhaité un joyeux Noël. Lea Roy 1E

Tranche de vie quotidienne en Palestine

J'ai découvert la Palestine, territoire à la fois saint et conflictuel. Témoignage.

Accueil chaleureux, sourires, falafels, verdure mais aussi soldats, barbelés et murs à perte de vue... Voici comment je qualifierais la Palestine. Car j'ai en effet eu la chance de me rendre en Terre Sainte pendant cinq jours dans le cadre d'un stage auprès du Département de Loire-Atlantique. Stage un peu particulier puisque j'ai pu suivre une délégation tout au long d'une mission technique de coopération avec des territoires palestiniens. Si la question de la Palestine suscite diverses réactions sur la scène internationale, plusieurs départements français mènent des actions de coopération politique avec des communes palestiniennes : c'est le cas de la Loire-Atlantique avec la communauté de communes de Marj Ben Amer. Et même si avec ces nombreux soutiens, la situation ne semble pas pour autant s'améliorer et tendre vers un partage plus juste des terres ainsi qu'un respect des droits Palestiniens, le soutien de délégations constitue tout de même une lueur d'espoir essentielle pour la communauté.

Emmurés

Les territoires officiellement reconnus comme palestiniens sont aujourd'hui très réduits, et l'implantation et l'expansion d'Israël sont considérés par beaucoup comme une forme de colonisation moderne. Ce grignotage de terrain par Israël est largement visible lorsqu'on se rend sur place : de nombreux murs et grillages séparent les villes palestiniennes du territoire israélien, et les checkpoints sont les seules entrées en Palestine. Nous en avons franchis des dizaines tout au long de notre périple, et on finit malheureusement par s'habituer à être constamment entourés de murs jonchés de fils barbelés. Et c'est d'ailleurs le quotidien des Palestiniens, qui eux ne peuvent pas franchir ces checkpoints aussi facilement que nous l'avons fait.

Par ailleurs, c'est tout le cadre de vie qui est particulier en Palestine : une atmosphère plutôt contrastée règne sur les lieux. D'un côté, on est séduit par le charme oriental des villages Arabes, par les minarets dépassant des toits ainsi que par la générosité et la chaleur des personnes. De même, les vendeurs de falafels, en plus de nous faire apprécier un peu plus chaque repas, ajoutent une touche d'excentricité aux ruelles. Cependant, cette chaleur est très vite rattrapée par la réalité de la situation géopolitique, et une autre partie du décor est également à mentionner.

Contraste

En observant plus en détail le paysage vert des collines cisjordaniennes, on aperçoit alors très souvent des villages au sommet des collines, qui sont en fait des colonies. Comment les reconnaître ? Elles sont entourées de hauts murs ou de grillages avec des fils barbelés et se trouvent aux endroits en hauteur de manière à pouvoir facilement dominer les alentours. Nous nous sommes d'ailleurs arrêtés à côté d'une route menant à une colonie et celle-ci, traversant champs et jardins, prive paysans et habitants de leurs terres. Aucune explication ni compensation ne vient répondre au questionnement de la population qui est forcée d'assister à ces injustices, impuissante. Mais pire que cela, certains villages sont parfois complètement vidés de leurs habitants par l'armée israélienne, et ce souvent dans la nuit, pour que des colons s'installent et s'approprient les lieux. De plus, l'accès à l'eau pour les Palestiniens est très difficile en raison des restrictions israéliennes : On observe sur tous les toits de grands réservoirs en plastique qui alimentent chaque maison en eau. Ceux-ci sont régulièrement approvisionnés par la municipalité avec de l'eau provenant de puits voire d'autres pays voisins. Cependant cela est parfois insuffisant pour irriguer les cultures, et le problème de l'eau reste très présent dans cette région très sèche toute une partie de l'année. Quotidien quelque peu injuste, un ami palestinien m'a d'ailleurs dit "we have the greatest enemy in the world".

Alice Filatre

TL

Agir pour un développement durable

Découverte de la Maison du développement durable (MDD) de Rezé, en compagnie de la responsable du pôle animation Emmanuelle Héroux.

Depuis 17 ans des actions favorables au développement durable sont mises en place à Rezé avec un service dédié à ce domaine. Le développement durable englobe l’environnement, le social ainsi que l’économie. La ville de Rezé s’engage à avancer en 5 ans sur un « plan d’actions » qui se forme grâce aux citoyens et aux entreprises. Le premier plan d’actions en comportait 58 et s’intéressait à la mise en place d’actions responsables dans la ville à travers les services. Bonne démarche : il a été labellisé par le ministère. Le second plan de 138 actions a vu le jour en 2010 et voulait que les habitants expriment leurs idées. Il a reçu en 2012 le label de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et celui de territoire de commerce équitable qui récompensait la ville. Il a engendré l’ouverture de la première Maison du développement durable française en 2013 et a reçu un prix pour le commerce équitable en 2015.

Le plan d’actions actuel s’intitule « La fabrique rezéenne ». Créé en 2016, il est composé de 30 actions qui avancent progressivement et comporte des thématiques comme la mobilité douce, la nature en ville ou les actions de voisinage. En un an, 8 actions ont été réalisées : poulaillers et composteurs collectifs, vélo-bus louables, familles avec des ampoules LED, malles pédagogiques pour l'éducation, etc...

La MDD est un établissement municipal venant d’une volonté des habitants d’avoir un espace dédié au développement durable avec des expositions variées, des centres de ressources, un espace convivial ainsi que des ateliers et animations. Depuis son ouverture 34 400 personnes sont venues la découvrir dont 7 900 élèves, de plus, 120 animations et expositions ont eu lieu chaque année. La MDD travaille avec 150 partenaires et des structures publiques tels que Écopôle à Nantes ou la Ressourcerie à Rezé. C’est un projet qui fait l’unanimité avec comme mission de « faire prendre conscience aux gens qu’il faut agir ». Actuellement remplacé par Camille Huchet, E. Eroux pense que « le plus chouette c’est que des projets émergent de la population car c’est ça l’objectif final ».

Toundra Mukoko

TS4

Rezé : une ville de plus en plus verte

Depuis les années 80 les élus de la ville ont commencé à réfléchir sur les espaces verts, l'environnement et le développement durable.

Dans la définition du développement durable, le social et l'environnemental, sont intimement liés. Pour être sur une démarche écologique il faut suivre un certain modéle de vie : se préoccuper des déplacements, de la réduction des déchets et acheter des produits naturels sans additif.

Rezé est une ville chanceuse car elle est la seule dans la région à posséder une Maison du Développement Durable. De ce fait elle a organisé des actions intéressantes en 2019 telles que le vélo-bus pour le transport journalier des enfants à l'école par des parents volontaires, pour n'en citer qu'une.

A première vue, la ville ne semble pas profiter d' aménagements très nombreux comme à Nantes où l'on trouve des parcs, des passages de tram engazonnés Il faut bien comprendre que le developpement durable est compatible avec l'urbanisation et nous concerne tous, que nous soyons citadins ou ruraux.

Il est urgent de réagir, mais pas dans l'urgence ! C'est à dire réagir pour que vos enfants vivent et qu'ils puissent à leur tour transmettre un environnement viable aux autres générations. Sans tomber dans le cataclysme planétaire, nous pouvons, vous pouvez devenir des ambassadeurs pour modifier autour de vous les gestes quotidiens de vos familles. Le changement commence par nous !"On pourra toujours dire : mon voisin il le fait pas, la ville d'à côté ne le fait pas, pourquoi le ferais-je ? se demande M Quénéa, Quand on regarde le monde, la France fait beaucoup de choses, mais pas les États-Unis, ni la Chine, ni d'autres états quels soient les régimes politiques". Selon l' ancien élu :"Pour qu'une conscience soit collective, il faut d'abord qu'elle soit individuelle. A notre échelle, nous avons par exemple proposé aux rezéens de les aider à acquérir un poulailler individuel, puis à des associations dans différents quartiers. Cela ne se voit pas obligatoirement, mais il y en a une dizaine répartie dans divers quartiers de la ville. Depuis 2014 nous avons également mis en place des composteurs collectifs et nous en sommes actuellement à une vingtaine".

Pour aller plus loin et participer vous-même, le nouveau programme d’animations de la Maison du DD est disponible dans vos CDI !

Colette Lefebvre

enseignante

Des jeunes initiés au jardinage urbain

Le lycée horticole de Machecoul a créé un jardin expérimental à l’école St Paul.

En avril dernier une équipe de reporters de Chahut-bahuts s'était rendu à l'ecole située dans l'enceinte du collège Saint-Paul à Rezé. Le but ? assister à "l'inauguration" ou du moins la pose de la première pierre de ce qui va, au fil des années, devenir un véritable jardin expérimental au coeur de l'école.

Ce jardin sera l'oeuvre des enfants, qui, sous la direction d'une classe de CAP du lycée horticole de Machecoul, vont le faire vivre et s'en occuper au fil des saisons. Le projet initié par cette classe a deux objectifs principaux : le premier doit leur permettre de valider leur année par la réalisation de cette entreprise et le deuxième vise les écoliers qui pourraient, en ville, ne pas avoir accès au jardinage et qui ainsi le découvriraient. En lien avec les différents professeurs de l'école qui participent à la supervisation de ce projet, les enseignants du lycée de Machecoul sont également très impliqués et participent aux plantations avec leurs étudiants.

Durant la présentation du projet qui leur a été faite en extérieur, les élèves ont pu découvrir les différentes fleurs dont ils auront la charge au cours des années qui suivront. Ils ont également pu découvrir les outils du parfait jardinier et, pour certains, les utiliser. Un point positif de ce projet est l'utilisation de méthodes respectueuses de l'environnement comme des paillis ou des maisons à insectes. Grâce à leur pédagogie, les étudiants ont su partager leur enthousiasme avec ces jardiniers en herbe qu'ils vont suivre durant plusieurs années. En effet, bien que les acteurs de ce projet soient amenés à changer au cours du temps, le projet reste néanmoins le même et s'inscrit de ce fait dans dans la durée.

Aujourd'hui, six mois après le lancement du projet, la période hivernale empêche toute appréciation des plantations effectuées en fin d'année dernière, mais aucun doute qu'elles soient à la hauteur des attentes des élèves.

Quentin Tourneux

1L

Environnement et citoyenneté au lycée

L'an passé, un groupe d'élèves cherchait des solutions afin d’avoir un impact moins négatif sur l’environnement. Aujourd'hui, les idées se concrétisent.

L'an passé, en seconde, Philomène, Juliette, Salomé et Toundra, soucieuses d’écologie, cherchaient des solutions à leurs questionnements. Elles rencontrent M Léandre, le directeur de l’établissement, et Monsieur Pin, le gérant Sodexo du restaurant scolaire. « Ils paraissaient emballés par notre envie d’aider la planète. On a osé énoncer nos idées et ils nous ont expliqué celles qui étaient réalisables ou non et pourquoi. On s’est senti écoutées, encouragées et nous avons décidé de nous engager pour l’écologie ».

Cette année

Les idées se concrétisent. Depuis septembre 2019, l'établissement a demandé à chaque classe d'élire son éco-délégué. Le premier conseil des éco-délégués a eu lieu en octobre pour faire remonter des propositions de l'ensemble des élèves.

Rôle et mission des éco-délégués ?

Ils sont nommés pour agir en faveur du développement durable dans leur établissement. Ils sont des ambassadeurs engagés pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils incitent et sensibilisent leurs camarades de classes à adopter des comportements éco-responsables. Ils proposent des projets concrets et réalisables qui tendent à faire de leur établissement un espace qui respecte la faune et la flore en accord avec la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité.

Et l'établissement ?

Le premier conseil d'établissement de l'année où siégeaient les représentants des éco-délégués s'est déroulé le 20 novembre 2019 au lycée professionnel. A l'ordre du jour : le label Eglise Verte et les premiers axes de travail du comité pour la transition écologique du groupe scolaire Notre Dame Saint Paul : la sensibilisation au tri du papier, des déchets et l'utilisation raisonnée des outils de travail.

Juliette Sanchez TS4

Des éco-délégués engagés à Notre-Dame

Qui sont les éco-délégués, que font-ils depuis leur élection ?

Dans chaque classe, ces élèves ont pour mission, depuis leur élection en octobre 2019, de nous rendre plus attentifs et responsables. Leur rôle est, en effet, de mettre en place des actions prenant en compte le développement durable au sein du lycée. Coordonnés par Mme Sifaoui et Tesnim El Makhmouzi en TES2 pour le lycée général avec approbation de M. Léandre, ils ont déjà prévu des des actions d'année, et ont encore beaucoup de projets en tête. C’est avec eux qu'un ramassage bimestriel des boites de récupération de papiers se poursuit dans les classes du lycée général et bientôt au lycée professionnel en faveur des " Papiers de l’Espoir", association solidaire vertavienne que nous irons visiter et dont nous vous présenterons un reportage dans notre prochain numéro d'avril. Ils sont aussi à l'origine de la présence de différentes affiches sur le tri des déchets dans la cafétéria pour vous inciter à faire plus attention à ne pas gâcher la nourriture et trier les emballages alimentaires chaque jour au lycée pour commencer.

Comme vous l’avez peut-être déjà noté, les applications éco-responsables Lilo et Ecosia sont désormais disponibles dans le "self service" de vos tablettes grâce à l’intervention de vos eco-délégués. Elles fonctionnent comme des moteurs de recherche classiques, mais elles génèrent, pour l’une, de l’argent redistribué à des associations variées et pour l’autre, des fonds utilisés pour la reforestation.

Tous les deux mois les éco-délégués mettent en commun leurs multiples idées et essayent de trouver les moyens de les adapter concrètement à notre lycée. Ils militent actuellement pour la baisse du chauffage qui dans l’établissement consommerait de l’énergie inutilement. Il fait en effet trop chaud dans certaines salles en hiver.

Et maintenant ?

"Au lycée professionnel trois projets vont se mettre petit à petit en place" nous a expliqué M Perrot, adjoint de direction. Outre le ramassage des papiers pour le recyclage, les élèves ont choisi pour commencer la mise en place de cendriers à l'extérieur du lycée. "Ils en sont conscients : les dépôts journaliers de mégots sur le trottoir ne sont ni écologiques, ni respectueux pour les passants, notamment les enfants". Un projet d'achat de poublelles sélectives et un dernier projet qui permettrait d'économiser le papier en limitant le nombre de copies éditées et en privilégiant le recto/verso.

Toundra Mukoko éco-déléguée de Terminale S4 précise : « N’hésitez pas à vous adresser à votre éco-délegué(e) de votre classe si vous avez des questions ou des idées et propositions que vous aimeriez voir aboutir ! » Afin que ces premiers projets

en faveur de la planète et de ses habitants réussissent et durent, nous nous devons de soutenir les eco-délégués par notre participation active aux actions à venir.

Juliette Sanchez TS4

Biodiversité : extinction d'espèces

Catastrophes et modifications naturelles de l'environnement ne suffisent pas à expliquer les extinctions d'espèces et la modification de la biodiversité.

À travers les années, des espèces se sont diversifiées génétiquement. Prenons comme exemple les moustiques de Londres. Aujourd’hui, on observe une grande différence entre les moustiques vivant dans le métro et en dehors du métro de cette ville. En effet, les moustiques de surface ne piquent que les oiseaux, contrairement à ceux vivant dans le métro, qui sont adaptés à leur environnement, modifié par l’activité humaine, et qui piquent les rongeurs du sous-sol et les hommes. Les deux populations de moustiques ont évolué séparément, dans deux environnements opposés. Ils sont devenus très différents au fil du temps et ont maintenant des ADN propres à chacune de leurs espèces.

Des espèces ont disparu en même temps que l’évolution des environnements. Les pinsons en sont un exemple. En 1975, il y avait pour 1400 individus plus de 2/3 de pinsons à petits becs. Ceux-ci ne pouvaient se nourrir que de petites graines, étant donné que leur bec ne leur permettait pas de manger des graines plus dures ou plus grosses. Cependant, avec la sécheresse, les graines sont devenues plus grandes et plus dures à manger. Les pinsons à petits becs, alors privés de nourriture, ont disparu et les seuls restants ont été ceux à gros becs, qui ont réussi à casser les graines et donc à survivre. En 1978, on observait donc sur une population de 200 individus plus de 2/3 de pinsons à gros becs.

Ces extinctions et diversifications d’espèces ne sont pas uniquement dues à des catastrophes naturelles ou à des modifications naturelles de l’environnement. En effet, les activités humaines ont eu un gros impact sur ces changements. Tout d’abord, les hommes, par l’abattage d’arbres en forêts tropicales par exemple, détruisent les habitats de certains animaux. On observe de 1950 à 2005 une perte de 67 % de la forêt indonésienne, et de 1930 à 2004 une diminution de la surface habitée par les orangs-outans de 43 %. Les hommes effectuent également des activités comme la chasse ou la pêche qui peuvent être excessives. La pollution (gaz, carburants, …) entre autres est la source de maladie chez certaines espèces et provoque alors une baisse de la biodiversité.

Olivia Motheron, Lola Pot, Rosalie Willard

Seconde F

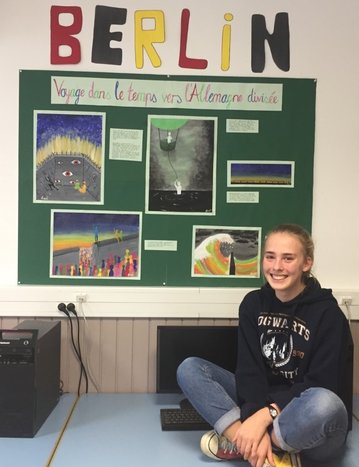

Mur de Berlin : la chute vécue en direct

Événement symbolique et témoignages au centre de documentation.

1988 Nathalie Aron, étudiante à la faculté de langues, vivait à Berlin-Ouest et travaillait à l’aéroport. Le 9 novembre 1989, elle a assisté à la chute du mur.

Nathalie raconte qu’en tant que Français, il était possible de passer une journée à l’Est. Il fallait faire une demande, une fois acceptée, ils avaient un tampon et un laisser-passer. Ils pouvaient rester une journée mais il y avait un couvre-feu à 18h. À l’Est, l’architecture était la même que celle à l’Ouest cependant, les façades étaient noires, dans les rues comprenant des magasins il n’y avait plus rien dedans. La population était triste, les enfants étaient tout blancs. « À 20 ans, tu te dis c’est pas possible, c’est pas la réalité » nous confie-t-elle en se remémorant ses moments passés de l’autre côté du mur. Dans un café, Nathalie « avait l’impression d’être espionnée, écoutée ». Certain habitant de l’Est était prêt à tout pour passer de l’autre côté. Un jour, l’étudiante et son amie anglaise ont été suivies par deux garçons qui leur ont proposé d’aller boire un café et elles ont accepté. Ils leur ont avoué qu’ils étaient étudiants et qu’ils souffraient beaucoup, avant de leur demander si elles accepteraient de se marier avec eux afin de les faire passer à l’Ouest, car c’était leur seul moyen d’y aller. Nathalie a décliné la demande mais son amie a accepté : elle a donc fait passer quelqu’un à l’Ouest.

Symbole de la réunification allemande

Tout a débuté le 9 novembre 1989, lors d’une conférence de presse au sujet d’une loi pour faciliter les voyages. Un journaliste s’est adressé à Günter Schabowski, le porte parole du gouvernement, et a demandé à partir de quand le mur allait tomber. N’ayant pas de consigne claire, le politicien a répondu « maintenant », sans trop savoir. Surprise générale, le politicien ne pouvait plus faire marche arrière, il a alors demandé aux gardiens d’ouvrir les frontières. L’information est passée à la télévision dans la nuit, « les personnes étaient euphoriques ». Dès le lendemain, il y avait énormément de personnes dans les bus en direction du mur, ils criaient de joie. Ce matin là, Nathalie allait à son travail et un Berlinois lui a dit : « là vous êtes en train de vivre un moment historique, aujourd’hui c’est comme votre révolution française », une phrase qui illustre parfaitement la situation. En effet, la chute du mur symbolisait la fin de la guerre froide et donc la réunification de l’Allemagne qui fut séparée pendant 28 ans. Les personnes qui arrivaient de l’Est étaient facilement reconnaissables, elles étaient pâles et « regardaient partout comme si elles étaient dans un immense zoo ». Avec un gutscheine de 100 deutsche mark elles allaient faire des queues immenses afin de récupérer cet argent pour aller dans des restaurants, faire des visites et acheter principalement de la nourriture dans les magasins car il y en avait peu à l’Est. Nathalie s’en souvient comme si c’était hier : « c'était très impressionnant parce que nous on hallucinait complètement, on était nous-mêmes pas au courant que ça se passait ce jour-là ». Les semaines qui ont suivi c’était la chute du mur, nombreux sont ceux qui ont été en récupérer un morceau en souvenir. Nathalie se souviendra toute sa vie de ce moment « très émouvant, très impressionnant, très fort ».

Nous avons souhaité commémorer cet événement européen par la chute d'un mur symbolique réalisé par les élèves et l'engagement du lycée à plus de respect, de confiance et de solidarité.

Le lycée a créé son premier jumelage, en 1990 avec un lycée de Berlin Est. Il a duré pendant vingt ans. Cette année 2019-20 voit la naissance d'un nouveau partenariat avec la capitale allemande.

Toundra Mukoko

TS4

Un an d'Erasmus au lycée Notre-Dame

L'année 2019 aura été pleine de rencontres pour les lycéens grâce au projet Erasmus.

A-t-on encore besoin de présenter Erasmus ? Ce programme européen qui promeut l'échange et la culture en Europe mais aussi hors des frontières de notre continent, avait choisi l'année dernière le projet "nuevos ulysses", projet internationnal européen dans lequel notre lycée est impliqué.

La première partie de cet échange en trois parties avec un lycée espagnol et italien s'est déroulée en avril de l'année dernière dans la ville d'Albacete, au sud-est de Madrid dans la région de Castilla La Mancha. Les quinze élèves -dont je fais partie-avaient ainsi été accueillis durant la semaine dans la famille de leurs correspondants espagnols, pour découvrir la culture espagnole, son patrimoine et vivre une exprérience d'une grande richesse humaine.

La culture

Cette semaine fut ponctuée de moments forts comme une excursion à Valence où le groupe a pu visiter l'océanographe et admirer un coucher de soleil à bord de barques traditionnelles dans la Albufera. Ils eurent également la possibilité de visiter la mairie d'Albacete lors d'un jeu de piste dans la ville.

Mais le deuxième jour fut sans conteste le plus beau de ce séjour : après une randonnée sur le terres de don Quichotte, les élèves ont pu admirer tout en les découvrant les merveilleuses lagunes de Ruidera. Là bas, le visiteur est projetté dans un tableau aux couleurs aussi diverses qu’éclatantes : de l’herbe émeraude qui jouxtait les cascades au vert smaragdin de l’eau en passant par les reflets mordorés des collines alentours, difficile d’imaginer plus bel endroit…si plus bel endroit existe. Un repas typique fut ensuite servi à notre groupe dans le château médiéval de Penaroya au cours duquel ils ont pu continuer de découvrir les autres élèves du projet.

Après cet intermède culinaire, la culture espagnole s'offrit aux "nouveaux Ulysses" au travers de la casa del Hidalgo, musée présentant la vie quotidienne à l'époque de Cervantes. Mais le meilleur restait à venir : quoi de mieux en effet que les véritables moulins ayant inspiré le "Don Quichotte" de Cervantes pour parfaire son initiation à l'oeuvre du génial écrivain ?

Mais, si Erasmus promeut la culture, il encourage surtout les relations humaines et les liens qui peuvent naître entre les différents pays. Ainsi, de nombreuses activités rassemblant les trois nationalités furent proposées aux élèves comme la réalisations de maquettes ou encore une introduction à la danse locale...

Il ne manquait à ce séjour qu'une fête pour étre parfait, ce fut chose faite le mercredi soir : une salle avait été réservée une salle pour une soirée où danse et mets locaux étaient à l'honneur. Les activités ont contribué à créer des amitiés entre les pays, mais les familles jouèrent également un grand rôle tant sur le plan culturel qu'affectif, les pleurs du départ le montrant bien. Après avoir quitté Albacete pour la dernière fois le samedi, et avant de prendre l'avion, le groupe des Francais a pu rapidement visiter à Madrid le temple de Debod et les jardins du palais.

Erasmus à Nantes

La deuxième étape du projet est la venue des deux autres groupes ici, en France et cela eut lieu du 29 avril au 5 mai 2019. Le premier jour au lycée fut consacré à la réalisation de la fresque qui se trouve aujourd'hui en salle de permanence. Fruit de la collaboration entre les trois nationalités ainsi que des jeunes de l'école Jem qui accueille et aide des migrants, cette fresque est à l'image d'Erasmus car internationnale et donne raison à la devise européenne "unis dans la diversité".

Comme en Espagne, le programme avait pour but de faire découvrir les spécialités locales ainsi que le patrimoine. Les visites de Nantes ou de Guerande ont permis aux élèves d'en apprendre plus sur notre région et ses produits comme le sel. La technologie fut également un des thèmes majeurs de ces deux séjours : incarnée en Espagne par les nombreuses activités numériques qui furent proposées, elle l'a été en France par l'un des symboles de Nantes, les Machines de l'Ïle. S'ils n'ont pas eu la possibilité de monter dans l'éléphant, les élèves ont néanmoins chacun essayé quelques machines dans le Carroussel des mondes marins. A l'instar du séjour espagnol il y a eu une journée encore plus riche que les autres : la visite du Puy du Fou en Vendée. Laissés libres d'assister aux spectacles qu'ils voulaient voir, les groupes qui s'étaient formés purent disposer à leur guise du temps, faisant de la journée un franc-succès.

La fête de fin de séjour, organisée dans le gymnase du lycée, fut aussi un moment fort puisque parents, "nouveaux Ulysses" et professeures se sont retrouvés rassemblés autour d'un buffet pour partager leurs retours quant au projet mais aussi danser au son de musiques traditionnelles et assister aux performances musicales des espagnols. Aujourd'hui ce projet n'est pas encore terminé puisqu'en début d'année prochaine un autre groupe prendra la relève et s'envolera pour l'Italie pour une expérience des plus enrichissante.Quentin Tourneux TL

Brexit : les raisons d'un départ annoncé

Pourquoi les Britanniques ont-ils voté la sortie de l'Union européenne ?

Le 31 janvier 2020 Le Royaume-Uni devrait sortir du l'Union européenne. Comment expliquer ce choix ?

Les Britanniques ont vu leur revenu stagner : le revenu disponible des ménages est passé en 2000 d'un taux de croissance annuel de 6 % à 0,1 % en 2016. Peu à peu les pauvres ont vu leurs conditions de vie se dégrader. D'après l'OCDE, le taux de pauvreté (pourcentage des personnes ayant un revenu en-dessous du seuil de pauvreté) a stagné aux alentours de 11 %, mais l'intensité de la pauvreté (écart relatif entre le revenu moyen des personnes pauvres et le seuil de pauvreté : moitié du revenu moyen des ménages) passe de 0,2 en 2002 à 0,355 en 2016.

Inégalités et pauvreté

Les plus riches ont profité de la croissance économique et les prestations sociales ont baissé. Certaines régions ont subi la désindustrialisation avec plus de chômage pour les classes populaires. La fracture géographique entre les centres dynamiques et les périphéries ou campagnes s'est aggravée. Les réformes libérales au Royaume-uni Uni ont échoué : les inégalités importantes, la stagnation des revenus et la pauvreté contribuent au vote pro-Brexit des classes populaires qui se sentent écartées des bénéfices de la croissance

Sortir de l'Europe c'est renforcer sa souveraineté nationale et s'affranchir des règles de Bruxelles pour commercer, pour les entreprises et la City, les agriculteurs et les pêcheurs. Plus de contribution à l'Europe donc on peut investir dans le système de santé et renforcer l'état providence. En 2004 lorsque huit pays de l'Est ont intégré l'espace de libre circulation européen, le recours à une main-d'oeuvre moins chère ignorant ses droits a été organisé. Aujourd'hui la main d'oeuvre industrielle immigrée(43 % dans les usines de conditionnement et de conserverie, 33 % dans la manufacture etc...) a permis une récupération politique par les europhobes d'une population à qui ils ont fait miroiter un retour à l'âge d'or.

Le Brexit est donc une réaction à des problèmes socio-économiques causés par des politiques successives.

Paul Pennel

TS

Angola : c'est le nom de mon pays

L'Angola est, aujourd'hui, l'un des États indépendants de l’Afrique aux nombreux paysages avec une représentation humaine multi et transculturelle.

L’Angola est un pays d'Afrique centrale aux paysages très variés. On y admire des plages tropicales sur l'Atlantique, un labyrinthe de fleuves et de rivières et un désert qui s'étend jusqu'à la Namibie.

L'histoire coloniale du pays se reflète dans la cuisine d'influence portugaise comme sur le site de la forteresse de São Miguel, un édifice bâti en 1576 par les Portugais pour défendre la capitale, Luanda. Six langues bantoues ont le statut de langues nationales :umbundu (23 %), kikongo (8 %), kimbundu (8 %), tchokwé (7 %), nganguela (3 %) et kwanyama (2 %). Mais on parle aussi 38 langues bantoues dans le pays ! Le lingala , langue parlée au Congo , est aussi présente depuis les années 1970 avec quelque 400 000 Angolais de l'ethnie kongo qui y ont fui leur pays.

Ces Angolais ont très souvent abandonné leur langue d'origine, le kikongo, pour passer au lingala. En Angola, ils ont rapporté cette langue. Il y a déjà une génération d'enfants et de jeunes qui le parle sans jamais avoir été ni au Zaïre ni au Congo.Les groupes ethniques les plus importants sont les Ovimbundu (37 % de la population), les Ambundu (25 %) et les Bakongo (13 %). On compte également 2 % de métis et 1 % de Blancs. Une minorité importante de la population adulte est analphabète. 66 % des plus de 12 ans savent lire et écrire mais 48 % de plus des 18 ans n’ont aucun diplôme.

Le pays est confronté au défi de l'enseignement supérieur.La culture angolaise est d’une part tributaire des ethnies qui se sont constituées dans le pays il y a des siècles : les Ovimbundos, les Ambundos, les congos, les chócues et les Ovambos. D’autre part, le Portugal a été présent dans la région de Luanda et plus tard aussi à Benguela du XVe siècle jusqu’en 1975. Cette présence s’est traduite par de fortes influences culturelles, à commencer par l’introduction de la langue portugaise et du christianisme. Cette influence se remarque particulièrement dans les villes où vit aujourd’hui plus de la moitié de la population. Le portugais est la seule langue officielle de l’Angola.

Patricio Freitas 2E

Faire du sport au lycée c'est facile

Au lycée, plusieurs sports peuvent être pratiqués dans le cadre de L'Association Sportive (AS).

Qui est concerné ?

Que l'on soit déjà sportif(ve), licencié(e) dans un club ou non, débutant(e) ou confirmé(e), l'association sportive est ouverte à tous.

Pour les lycéens qui souhaitent s'investir dans une pratique sportive le coût reste très modeste.

Quels sports ?

A Notre-Dame, on pratique de nombreux sports d'équipe comme le handball, le basket, le volley-ball, le football ou le futsal.

Qui encadre les activités ?

Les professeurs d'EPS du lycée sont investis chacun dans un des sports proposés. Pour le football et le futsal, c'est M. Dersoir ; pour le volley, M. Garnier ; pour le basket, Mme Chérel et pour le handball, M. Denion.

Fait-on de la compétition

en AS ?

Toutes les équipes, qu'elles soient féminines ou masculines, sont engagées dans les compétitions UGSEL (Union Générale pour le Sport de l'Enseignement Libre). Des tournois inter-lycées sont régulièrement organisés.

Peut-on faire du sport au lycée en dehors de l'association sportive ?

Il existe deux activités sportives que les lycéens peuvent choisir et qui n'ont aucun lien avec l'association sportive.

Ce sont les activités libres du midi dans le gymnase (sports au choix des lycéens) où l'on peut, sur demande, organiser des tournois.

Les professeurs d'EPS se relaient chaque midi pour encadrer ce temps.

Il y a aussi depuis cette année une salle de musculation avec une activité sur inscription préalable.

Elle est encadrée le vendredi après-midi à partir de 15 heures 30.

Dans l'avenir, selon la demande, d'autres créneaux pourront certainement être ouverts.

Clément Buord 2nde F

Un élève au tour cycliste de Martinique

Mathias Caudal, en classe de première, pratique la course cycliste à l’UCNA avec laquelle il a participé au tour cadet de Martinique. Mathias nous raconte.

Depuis quatre ans cette course est réservée aux jeunes de 15-16 ans. Quatre jours d'étapes de contre la montre et de petite montagne(200m). Soixante dix sept cyclistes de différentes équipes dont celle des Pays de la Loire ont affronté les Martiniquais. « Le 9 mai 2019, on est tous contents d'être dans les vingt premiers du prologue : contre la montre en individuel. Deux coureurs de l'équipe, Gaspard et Enzo, montent sur le podium. Le lendemain une première étape de 75 km nous attend. Je forme l’échappée du jour, qui dure 50km dont 35 avec Gaspard qui finit maillot jaune au classement général. Grâce à mon échappée je passe en tête du classement des points chauds. On est les premiers du classement par équipe à l'arrivée, mais le lendemain Gaspard perd les maillots jaune et vert et le classement par équipe nous échappe ! Heureusement Antonin et Enzo sont en six et septième place. Enzo récupère mon maillot blanc des points chauds et le maillot orange de la combativité. Pendant le contre la montre individuel le même jour, Gaspard limite la casse et se place troisième au général. Le 12 mai, sur 79 km de course, au bout de 10 km, nous ne sommes plus qu’une vingtaine de cyclistes sur soixante à cause du tempo imposé par les meilleurs, des attaques et des montées difficiles. Alors qu'Antonin et Enzo sont lâchés, notre équipe avec celle de Guadeloupe essaye pendant 60 km de gérer l’écart avec l'échappé martiniquais, dangereux au général. A 6 kilomètres de l’arrivée, je suis victime d’un accrochage alors qu'on aborde une longue descente. Je perds 3 min au classement général ! Mon vélo est bien amoché, plus du tout dans l’axe. Gaspard finit 3ème et Enzo premier au classement des points chauds. Nous sommes second au classement par équipe ! Pour ma part, seulement dix-huitième au général à sept minutes quinze du premier, je suis quand même content sur le podium pour la troisième place du classement points chauds(échappées et sprints) ». M. Caudal 1A

L'art d'être grand-mère

Madame Troadec, professeure d'histoire-géographie, est une jeune grand-mère. Témoignage

"Première réaction ? J'ai été très surprise, déstabilisée car mon fils à vingt deux ans est jeune et n'a pas le même chemin de vie que moi. Les dernières semaines avant la naissance de Illiam, j'étais très impatiente. Durant les 9 mois, j'ai reçu les échographies et j'ai suivi son développement. J'avais déjà un lien avec ce bébé. Je suis très heureuse car il est le prolongement de mon unique enfant. C'est le soleil de ma vie ! Il a remis les choses et les êtres à leur juste place. Il a redonné des couleurs à ma vie. Le pouvoir de faire sortir tout l' amour que j'ai en moi, un amour pur. J'aime le regarder, lui parler. Je le garde souvent alors la relation est déjà construite. Je commente ce que je fais, ce que je vois. Je prends des photos, des vidéos. Quand je lui donne le biberon, le matin et le soir, je ressens quelque chose d'incroyable en moi. Quand il sera plus grand, je lui lirai des histoires, on ira se balader. Je l'emmènerai au cirque, faire des tours de manège, voir des spectacles. On ira ramasser des coquillages. Je l'accompagnerai toute sa vie, je lui faciliterai la vie, sans trop le gâter. Et surtout, je le protégerai. Oui, je lui donne plein de surnoms : mon chat, mon coeur, ma fripouille carabistouille, mon titi joli".

Maxime Soloviev

TL

Feuilleton : La Machine (1ère partie)

Chahut-bahuts inaugure avec ce numéro un nouveau genre : le feuilleton.

On ne sait jamais ce que nous réserve notre futur. Certains ont des rêves qu'ils réaliseront à 20, 30, ou 60 ans. Voire peut-être jamais. D'autres se préoccupent simplement de l'instant présent sans se projeter dans l'avenir. Et il y a ceux qui, nourris d'impatience, même parfois très jeunes, font tout pour que leur rêve devienne réalité. J'appartiens pour ma part à cette troisième catégorie.

Depuis l'âge de six ans, j'ai hâte de connaître le futur. Savoir à quoi il ressemblera ; savoir si il y aura des robots qui contrôlent les Hommes. Depuis mon plus jeune âge, j'ai ce rêve et pas des moindres ! Celui d'être le premier homme sur Terre à créer une machine à voyager dans le temps.

– Tu délires complètement Joe, m'avait un jour dit Alex, mon meilleur ami. Les machines à voyager dans le temps ça n'existera jamais ! Il faudrait être fou pour en créer une !

En vérité, je m'appelle Jonathan, mais allez savoir pourquoi, on m'a toujours appelé Joe.

– Mais tu comprends pas. Justement je suis fou !

– Si tu le dis, répondit Alex, perplexe. Mais dis moi comment pourrais-tu créer une machine pareille ?

Je sortis une feuille de ma poche et la lui tendis. Il l'examina d'un air songeur.

– Je n'y comprend vraiment rien, avait-il fini par dire. C'est quoi ?

– C'est la solution.

Par l'expression de son visage, je remarquai qu'il n'avait rien compris.

– Je t'explique... C'est un peu comme dans « Retour vers le futur ». Dans le film, il suffit de construire la machine, de la régler sur une date et d'attendre qu'il y ait de l'orage pour qu'un éclair s'abatte sur la machine, et hop ! En route pour le futur. Eh bien là, c'est la même chose.

Hugo Jaslet

Seconde A

Enquête sur les mamies

Nous avons fait un sondage auprès de plusieurs classes du lycée au sujet de leur grand-mère.

1. Avez - vous des liens avec vos grand - mères ?

Sur les 53 personnes interrogés, 49 (92 %) ont des liens avec leur(s) grand-mère(s) et 4 (8 %) qui n'en n'ont pas.

2. Combien de fois par semaine, la voyez-vous ou lui téléphonez-vous ?

En moyenne, ils téléphonent et voient leur grand - mère deux à trois fois par semaine.

3. Quelles activités faites-vous avec elle ?

Les élèves font beaucoup de choses très différentes avec leur grand-mère comme faire du shopping, de la cuisine, aller au restaurant, faire des jeux de société mais aussi, aller au cinéma, à des expositions, faire du vélo, de la couture, du jardinage, aller au marché, BBQ, sortir à la mer, partager un repas de famille, ou bien souvent encore je l’aide à utiliser messenger ou son mail sur son ordinateur.

4.Comment la décririez-vous ?

La liste des mots qu'ils attibuent à leur grand-mère montre comme elle est importante à leurs yeux.

Mamie, Mamoune, grand mère, chacune à son charme.

Elle est gentille, drôle, généreuse, sympathique, elle aime rigoler, elle est maladroite, dynamique, forte, adorable, douce, attentionnée, merveilleuse, serviable, à l’écoute, c'est la mamie la plus belle du monde, elle est patiente, courageuse, très bonne cuisinière, énergique, moderne et altruiste.

Mais, nous avons aussi eu des descriptions moins sympathiques : hypocrite, grognon, âgée.

Ne sommes nous pas tous imparfaits ? Quels grands parents deviendrons-nous à notre tour ?

Maxime Soloviev

TL