Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Quels ingrédients ?

Quels sont les ingrédients pour une recette réussie du "Bien vivre ensemble" ?

Prenez une bonne dose de tolérance, une grande rasade d'écoute et bienveillance, saupoudrez de partage et d'inclusion, ajoutez des bananes, mélangez le tout, puis recouvrez de diversité et de respect. A déguster ensemble en toute occasion, et sans modération !

Lycée général / Lycée professionnel

Vivre ensemble, ce n'est pas seulement vivre côte à côte

p.4 et 5

Le respect d'autrui

Une condition sine qua non du vivre ensemble

p. 6 et 7

Vivre ensemble 2.0

Comment se comporter en ligne ?

p. 8 à 10

Un monde, des univers

Le partage culturel et interculturel

p. 11 à 14

Keep calm & smile !

Méthodes antistress et mots croisés

p.15 et 16

| N° 31 - Avril 2023 | www.notre-dame-reze.fr |

Vivre ensemble, c'est à la fois simple et compliqué

Aurons-nous la capacité, le recul nécessaire pour faire la part des choses ?

En choisissant « Vivre ensemble » comme thème de ce nouveau numéro de notre journal, la rédaction me réjouit.

Il est écrit dans notre projet d’établissement la phrase suivante : l’âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. (Proverbes 11, v25). Ce proverbe illustre notre axe 5, l’humanisme et la bienveillance car nous avons la conviction que chacun peut s’épanouir et se construire au sein de notre communauté éducative

L'humanisme et la bienveillance

Vivre ensemble, c’est à la fois simple et compliqué. C’est d’abord une évidence et une volonté de chacun, de chaque adulte, de chaque lycéen vis-à-vis de son prochain. C‘est compliqué car nous sommes tous devant nos limites humaines, nous devons être très humble.

Comme le rappelle Jésus-Christ dans l’Evangile selon Saint Luc (Luc 6 36-37) Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas , et vous ne serez pas condamnés ;Pardonnez, et vous serez pardonnés.

Les différents articles vous permettront de voir que cette volonté s’exprime à chaque instant dans notre vie quotidienne, en classe, dans une activité, au LG au LP, dans la relation entre les deux sites, sur les réseaux sociaux (où il est tellement simple de s’oublier ).

L’ouverture à l’international du lycée nous oblige à aller à la rencontre de l’autre, de celui qui est différent. C’est une chance mais nous devons d’abord le faire avec notre voisin

De nouveaux dangers apparaissent

Le développement de l’intelligence artificielle est une opportunité mais aussi une grande menace pour le vivre ensemble car elle est un outil puissant pour promouvoir de fausses informations, détourner la réalité en fabriquant une nouvelle réalité. Aurons-nous la capacité, le recul nécessaire pour faire la part des choses ?

Bravo à la rédaction pour ce thème très philosophique à gérer sans stress (je vous recommande l’espace détente "Keep calm & smile !").

Yann LÉANDRE

Chef d’établissement

Bien vivre ensemble : un défi à relever

Quels sont les ingrédients pour une coexistence pacifique et enrichissante ?

Le vivre ensemble est un enjeu majeur dans les sociétés modernes, où les populations sont de plus en plus diverses et les tensions entre les communautés sont fréquentes. Pourtant, il est possible de surmonter ces défis en adoptant des attitudes et des comportements qui favorisent la coexistence pacifique.

Respecter les différences de chacun

Cela implique de reconnaître que chaque personne a des valeurs, des croyances et des traditions différentes, et que ces différences doivent être acceptées et respectées. En outre, il est important de reconnaître que chacun a le droit d'exprimer ses opinions et ses idées, même si elles sont différentes de celles des autres.Communiquer

Nous devons apprendre à communiquer efficacement les uns avec les autres, à écouter activement et à exprimer nos sentiments et nos opinions de manière claire et respectueuse. La communication permet de comprendre les besoins et les attentes de chacun et de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent surgir.

Collaborer

Travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs, que ce soit au travail, à l'école nécessite de mettre de côté ses différences et de se concentrer sur ce qui peut être accompli ensemble.

Faire preuve de tolérance

Nous devons être tolérants envers les autres, en acceptant les différences de culture, de race, de religion ou d'orientation sexuelle. Cela signifie que nous devons être capables de vivre en harmonie et de respecter les droits des autres, même s'ils ne partagent pas les mêmes croyances ou opinions.

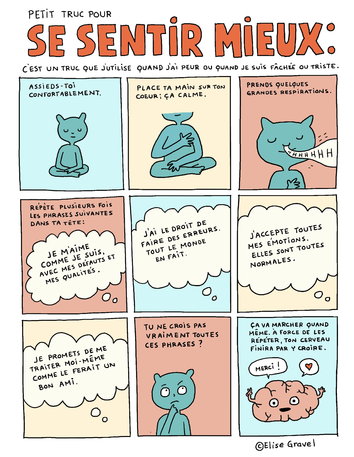

Chahut-Bahuts se penche sur cette question au prisme de la vie lycéenne, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des échanges interculturels. Nous aborderons les clichés qui perdurent entre les lycées général et professionnel, mais aussi ce qui les réunit, tel l'atelier théâtre du Lycée Notre Dame. Nous parlerons de l'impact du numérique sur le vivre ensemble : Fake news, Réseaux sociaux, Intelligence artificielle. Nous montrerons combien les échanges interculturels sont enrichissants, notamment grâce au dispositif Erasmus. Détente pour finir avec conseils et méthodes de gestion du stress, mots croisés et BD originale made in Chahut-Bahuts !

Marie BOISSIÈRE

Professeure documentaliste

au Lycée général

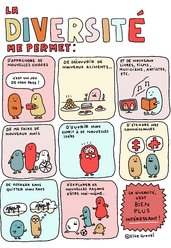

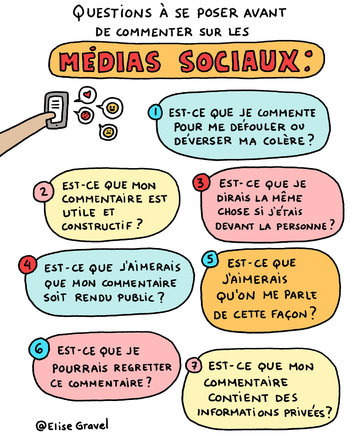

Merci à Elise Gravel pour ses affiches qui collent parfaitement à notre thème ! Vous pouvez retrouver son travail ICI.

Dans les coulisses de l'atelier théâtre

Mme Lagarde nous éclaire sur le fonctionnement de cet atelier qui permet de lutter contre la timidité et de mieux communiquer avec les autres.

L’atelier théâtre du lycée Notre-Dame a été créé il y a huit ans par Sophie Lagarde, professeure de français dans l’établissement. Il permet à ses membres d’améliorer leur jeu de comédien, leur culture littéraire, et d’aborder des thèmes qui sortent de l’ordinaire. Cela a d’autant plus d’intérêt que certains sujets sont parfois tabous. Les élèves peuvent donc se familiariser et s’ouvrir à de nouveaux univers tout en apprenant à connaître leurs camarades. Selon Mme Lagarde, « il y a quelque chose de chaleureux dans cet atelier ».

De nombreuses représentations

Les classes de première et terminale de l’atelier se sont déjà rendues à trois représentations théâtrales cette année, en novembre, janvier et mars. « Chaque année, le Grand T organise une réunion pour se positionner sur des pièces à voir », explique Mme Lagarde.

En novembre 2022, ils ont assisté à « Incandescences » d'Ahmed Madani, qui est un récit touchant d’expériences vécues par de jeunes gens, souvent défavorisés, dont les voix sont étouffées par la société.

Ensuite, les élèves se sont rendus à la mise en scène de Julie Berès « La Tendresse », en janvier 2023. C’est une pièce poignante dans laquelle des hommes témoignent de leurs mensonges à eux-mêmes pour appartenir au « groupe des hommes », pour correspondre à la « fabrique du masculin ».

Les lycéens sont également allés voir « Black March », mise en scène par Claire Barrabès et Sylvie Orcier. Cette pièce explore le quotidien d’un hôpital psychiatrique, et de ses patients abîmés par la vie, avec humour et une forme de légèreté apportée par la danse et le cirque.

Enfin, ils clôtureront cette saison 2023 par la pièce « Quitte à être noyées » de Anaïs Allais, le 12 mai. C’est un conte au bord de l’immensité de l’océan, qui raconte des femmes, leur deuil, leur exil, leur mémoire, leur liberté.

Les membres de ce groupe vont finalement jouer à la fin de l’année, à une date qui sera fixée ultérieurement, au théâtre Saint-Paul de Rezé, aux côtés du groupe de comédiens de seconde.

Un processus impliquant les élèves

L'atelier a lieu cette année tous les vendredis soirs pour les Premières et Terminales, et les jeudis soirs pour les Secondes, dans l'amphithéâtre du collège Saint Paul. Mme Lagarde explique que la pièce travaillée est choisie l'année d'avant en mai pour le premier groupe, et en octobre pour le second, bien qu'il soit toujours possible de la modifier en cours d'année si les élèves n'accrochent pas. « On doit monter un dossier et présenter notre projet au rectorat », explique-t-elle.

L'intervenant est quant à lui choisi via le réseau de comédiens que Mme Lagarde s'est forgé au fil des années. Son rôle est important car il permet un avis extérieur et professionnel sur la pièce de théâtre, et donne des conseils vitaux aux élèves. Il est pour les Terminales et Premières financé par le rectorat, mais les Secondes n'en ont pas cette année, et « cela manque », nous dit Mme Lagarde, « bien qu'ils ne le réalisent pas ».

Avantages et débouchés de l'atelier

L’atelier théâtre permet de s’exprimer en groupe dans un contexte de confiance mutuelle, donc sans être jugé. Les élèves peuvent sauter, crier, tomber, dans le respect de chacun et sans peur d'en faire trop. Ce sont des groupes d’élèves, venant d’horizons différents, qui se réunissent pour travailler ensemble dans une ambiance joviale. Héloise, une élève de 1C, explique avoir choisi cet atelier pour devenir à son tour comédienne plus tard. « Il y a des clichés comme quoi les élèves faisant du théâtre sont bizarres et exclus », dit-elle, « mais c'est faux parce qu'on vient tous de groupes d'amis très différents ». De plus, cet atelier est un réel atout pour les élèves. En plus de combattre la timidité, ils s’entraînent à être à l’aise à l’oral devant les autres. Mme Lagarde, professeure de littérature et de théâtre, pousse à articuler les mots et les phrases distinctement, permettant aux élèves une meilleure communication avec les autres. « Cela améliore l'élégance de leur expression », dit-elle, « leur aisance à l'oral ». Comme dit précédemment, certains élèves cherchent à continuer le théâtre après le bac ; d'autres font cet atelier comme loisir. Pourtant les avantages bénéfiecient à tous. En général, il est très apprécié d’avoir « atelier théâtre » marqué sur son CV ou sur Parcoursup, cela montre l’ouverture au monde de l’élève.

Barbara PENDU, Julie GADAIS

et Hermine de PARCEVAUX

Un pas de géant entre deux lycées

Mme Gautier ancienne élève au lycée général et maintenant professeure au lycée professionnel nous évoque les clichés qui existaient à son époque.

Lorsque vous étiez élève, y avait-il des discriminations entre le lycée Professionnel et le lycée Général ?

En effet, malheureusement il y avait des discriminations et un manque de considération.

Les élèves du lycée Professionnel étaient considérés comme "moins intelligents" ou "moins studieux", à tort.

Avant au collège comment étaient présentés les bacs ?

On ne nous présentait pas vraiment le bac pro. C'était un second choix. En fait, ce n'était pas un bac pro en trois ans, c'était un BEP en deux ans. Ceux qui étaient plutôt bons en BEP s'orientaient vers un bac pro de deux ans. Un processus de 4 ans, en tout. A partir du moment où s'est passé en bac pro de trois ans, les mentalités on évolué.

Et il y en a pas mal qui s'arrêtait au BEP. C'était un "second choix", "un défaut d'orientation" et c'était pas du tout bien mis en valeur.

Et en plus avant il y avait moins d'entrée en BTS. C'était complètement différent, avec pas vraiment d'issue après. BEP, bac pro et ils travaillaient après.

Et aujourd'hui, vous trouvez que ça s'est amélioré ?

Ah oui ! Maintenant, ça n'a rien à voir... Heureusement que les mentalités ont évolué, il était temps !

Avant, c'était mal vu d'être en bac professionnel.

Y avait-il des activités entre les deux lycées ?

Il n'y avait pas de contact entre les deux lycées à part le sport et le self. Il n'y avait pas toutes les manifestations comme maintenant, tout ce qui est la matinée de Noël, le bal de promo, il n'y avait pas tout ça qui permet maintenant de réunir tout le monde.

Aujourd'hui comment trouvez-vous la relation entre les deux lycées ?

Il y a une très bonne relation, par contre, il n'y a pas forcément de projet en commun. Parce qu'on est tous pris par nos projets chacun de son côté, et puis ça prend énormément de temps... Il y a une très bonne relation, souvent, quand on est professeur à Notre Dame, on fait carrière ici parce qu'on y est bien.

Barbara PENDU

Terminale A

À l’origine du lycée professionnel

La distinction entre le lycée général et le lycée professionnel n’a pas toujours existé, elle est même relativement récente ! On vous raconte…

Il y a quelques dizaines d'années seulement

Le concept du baccalauréat professionnel est apparu fin des années 1970, début des années 1980. Il a été formellement créé en 1985 sur proposition de la Mission Nationale École, présidée par Daniel Bloch. Ce projet est également porté par le ministre de l’Éducation Nationale de l’époque, Jean-Pierre Chevènement, et par le secrétaire d’État à l’Enseignement technique et technologique Roland Carras.

Un constat alarmant

Le constat est le suivant : le faible niveau d’éducation de la population active porte atteinte à l’économie nationale. Il serait donc intéressant de développer des « jumelages » écoles / entreprises, et de former ainsi une nouvelle génération dont le taux d’accès au baccalauréat s’élèverait à 80 %. Suite à de longue négociations avec les acteurs sociaux, les entreprises (largement mises à contribution), les syndicats de travailleurs et de l’enseignement, l’administration centrale et enfin l’inspection générale, le projet voit finalement le jour.

Un concept qui s'étend à toute la France

Le bac pro ne concerne au début que quelques centaines d’élèves. Mais en 1986, le ministre de l'éducation, René Monory, va grandement le populariser.

Pour en savoir plus : Histoire du bac Pro - La Série Documentaire, France Culture (podcast, 54 mn).

Roxane NAOUR

Terminale B

Les bienfaits des activités communes

Il y a dix ans les élèves du lycée professionnel étaient appelés « lépreux ». Comme en témoignent les profs, la situation a beaucoup évolué grâce aux activités communes.

Une professeure nous confie : « Il y a 10-15 ans, j’ai entendu des élèves du lycée général appeler les élèves du lycée Professionnel les « lépreux » ! » L'appellation venait de l'ancien nom du LP "LEP" (Lycée d'Enseignement Professionnel). Un autre nous dit qu'ils étaient considérés injustement comme des "cas sociaux ".

Pourquoi les activités communes sont indispensables ?

Des activités communes entre les deux lycées telles que l’atelier théâtre, la section sportive, le journal du lycée, le bal de fin d'année, la matinée de Noël ou l’atelier art permettent de mélanger les élèves des lycées afin qu’ils apprennent à se connaître. C’est ce que M. Dersoir, professeur de sport sur les deux lycées, nous explique : "La section sportive offre la possibilité aux élèves des deux lycées d’aller vers un but commun." Il rappelle avec justesse que les élèves du LP et ceux du LG ont tous la même valeur humaine, malgré les préjugés que la société véhicule parfois. La plupart des professeurs questionnés n'ont jamais été réellement témoins de discrimination entre les élèves ou entre les professeurs des deux lycées.

Une différence notable

Les équipes enseignantes constatent un manque de communication et d'investissement entre les professeurs des deux lycées. La situation a tout de même énormément évolué ces dernières décennies. Il y a quelques années, professeurs ou élèves du LP étaient souvent pris de haut par le LG (Une professeure nous raconte : "Ils pouvaient être odieux !"). Bien sûr, tout n'allait pas que dans ce sens là, les élèves du LP avaient aussi des à priori et préjugés sur le LG. Mais aujourd'hui tout le monde peut être d'accord : un grand pas en avant s'est fait ressentir.

De nouvelles perspectives

L'enseignement dans les deux bacs ayant énormément évolué au fil des années (voir p.4), les élèves ont tous la possibilité de choisir entre partir en études supérieures ou travailler directement après le bac. Cependant les places ne sont pas toujours disponibles pour tout le monde. C'est pourquoi dans la perspective d’accueillir des profils différents, l’état a mis en place des quotas pour l’entrée en BTS, BUT et DUT. D es places sont en quelque sorte « réservées » aux élèves du bac professionnel.

Les deux bacs ont leurs avantages. Par exemple les élèves du bac Professionnel font des stages en milieu professionnel, un élément clé dans la formation Pro. Et les élèves du bac Général peuvent bénéficier d'une LV3 (chinois, italien...). Il est souvent rappelé aux élèves qu'en sortant de l'enseignement professionnel ou général, ils auront des capacités différentes, qui ne sont pas comparables mais toutes aussi valables.

Barbara PENDU

Terminale A

Discriminations : ce qu'en disent les élèves

Nous avons interviewé trois élèves des deux lycées sur leur perception des discriminations entre le lycée général et le lycée professionnel.

Comment vous ont été présentés le lycée général et le lycée professionnel lorsque vous étiez au collège ?

Ariette (LG) : "Au collège, on m’a beaucoup plus orientée vers la voie générale pour continuer vers des grandes études et évoluer dans le supérieur tandis que le lycée professionnel m’a été présenté comme moins diplômant avec un débouché direct vers un métier et l’entrée dans le monde du travail presque instantanément après le lycée."

Éloïse (LP) : "Lors de la présentation au collège, on m'a orientée en fonction de mes besoins, ma prof principale a été hyper bienveillante et m'a aidée dans la recherche de la formation adaptée."

Avez-vous déjà entendu des préjugés qui circulent à propos du LG ou du LP ?

Ariette : "Évidemment. Rien que dans mon cercle familial, les clichés sont encore bien ancrés. La voie générale est beaucoup plus tolérée par les parents. On serait amenés à apprendre plus de choses dans le général et à acquérir une meilleure profession. Celle-ci nous permettrait de « mieux réussir dans la vie » tandis qu'avec la voie professionnelle, on déboucherait sur des emplois moins bien payés et des postes de catégorie socio-professionnelle moins importante.

Concernant les élèves, il y a une sorte de rivalité entre les deux groupes. Les élèves du général ont tendance à être vus comme plus intelligents et altruistes et les élèves du pro comme des gens turbulents avec une moins bonne éducation."

Marie (LP) : "Oui j’ai déjà entendu des préjugés sur les lycées général et professionnel, par exemple sur les voyages scolaires qui sont favorisés au lycée général."

Éloïse : "On entend dire que les pros sont pas tops."

Trouvez-vous que la situation a évolué ces dernières années ? Ou même depuis la génération de vos parents ?

Ariette : "Je ne pense pas qu’il y ait une évolution particulière au niveau des mentalités, on en parle juste moins mais c’est un sujet qui peut être source de conflit entre les parents et leurs enfants. Entre les deux groupes d’élèves il n’y a pas de gestes d’intolérance, et les générations actuelles sont plus ouvertes."

Éloïse : "Je ne trouve pas que la situation a évolué, je n’ai pas vu de changement"

Marie : "Mon père a fait pro, ma tante général, et ils ont insinué que je réussirais moins bien."

Les prénoms des élèves ont été modifiés dans un souci d'anonymat.

Roxane NAOUR

Terminale B

Les frontières de l’identité culturelle

Nos différences ethniques doivent-elles nous éloigner ou nous rassembler ?

Vous avez sûrement remarqué que les différences de chaque individu rendent celui-ci unique. Mais, parfois, pour vivre avec cette différence, un travail est nécessaire pour s'accepter et ne pas avoir honte. Effectivement, nous vivons tous avec une culture propre à notre religion ou notre origine. L’anthropologie est alors un moyen de comprendre ces différences qui nous unissent ou nous séparent. L'anthropologie est "l'étude de toute forme de société et de cultures", une définition provenant du livre : Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ?*

Aujourd'hui, une infinité de manières de vivre existe et, pour pouvoir cohabiter en société, il est important de les respecter. Néanmoins, l'humain a tendance à croire que sa manière de vivre et de se comporter s'applique à tout le monde, ce qui fragilise en réalité le savoir-vivre ensemble. Car si les humains sont scientifiquement d'une même espèce, ils sont différents par leur culture et leur individualité. Ainsi, chaque âme est différente, chaque esprit est différent et, avant tout, chaque culture est différente.

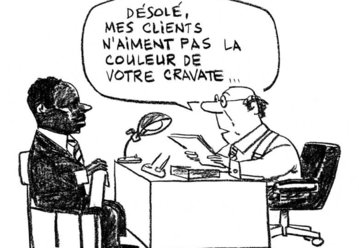

Des cultures différentes disent-elles toujours des choses différentes ?

Comme l'explique Barbara Cassin dans l'ouvrage, "une langue ce n'est pas seulement des mots, mais des visions du monde différentes, certains mots sont intraduisibles". Il faut savoir s'écouter pour entendre nos différences. Partager une langue, c'est la faire voyager entre les différentes manières de percevoir le monde. C'est pour cela que ce que nous partageons en réalité le plus, c'est la culture qui unit l'humanité depuis toujours. Même si aujourd'hui, de nombreuses discriminations autour de la culture empêchent des individus de vivre ensemble comme en témoigne le dessin ironique de Pancho, c'est par cette ironie, qui peut faire partie de la culture, que des personnes se réunissent également.

"Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude".

Albert Camus, 1951

*Collectif, Etienne Lécroart ; La ville brûle, 2016.

Maïwen RAIMBAULTPremière C

Quand le harcèlement fait des ravages

Le paroxysme des discriminations se traduit par le harcèlement. Il touche un enfant sur dix et peut faire de grands ravages dans les jeunes esprits.

Le harcèlement se caractérise par des rapports de domination et d'intimidation de la part d’une personne ou d’un groupe de personnes sur une autre personne. Il a pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime et un impact sur sa santé physique ou psychique.

Aujourd’hui, près d’un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire, soit 1 million de personnes, 1 enfant scolarisé sur 12. Le harcèlement peut être verbal (insultes, moqueries) ou physique (violences).

Conséquences du harcèlement

À partir de 13 ans, l'auteur de harcèlement scolaire encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 7 500 €. S'il est majeur, cette peine est portée à 1 an de prison et à 15 000 € d'amende.

Une fracture du bien vivre ensemble

Le harcèlement peut fragiliser le bien vivre ensemble en France de plusieurs manières. Tout d'abord, il crée un climat de peur et d'insécurité pour les victimes, qui peuvent se sentir isolées et impuissantes face à leurs harceleurs. Cela conduit généralement à une détérioration de la santé mentale et physique des victimes, qui peuvent souffrir d'anxiété, de dépression et d'autres problèmes de santé.

Prévention et solutions

La prévention du harcèlement peut être abordée à différents niveaux, tels que la sensibilisation, une éducation basée sur le respect et sur la compréhension, la communication et l’intervention. Des associations existent afin d’être à l’écoute des victimes et de favoriser la prévention, comme l’association "HUGO"ou encore « Marion la main tendue » "Marion la main tendue"

Numéro d'appel

Le 3020 est un numéro d'appel gratuit proposé par l'Ecole des parents et des éducateurs d'Île-de-France et subventionné par le ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Il s'adresse aux élèves, aux familles et aux professionnels témoins ou victimes d'une situation de harcèlement entre élèves.

Aloïs VERTONGEN

Première

A retrouver au CDI :

De la rage dans mon cartable, Noémya Grohan, Livre de poche jeunesse, 2022

Harcèlement, Emma Strack, La Martinière, 2020

Miettes (humour décalé), Stéphane Servant, Nathan, 2021

River, Claire Castillon, Gallimard jeunesse, 2019

Le 8 mars : un chemin vers l’égalité

Le 8 mars permet de célébrer la journée internationale des droits des femmes pour toutes celles et ceux qui ont combattu et combattent le sexisme.

Le contexte historique

Le combat des femmes pour leurs droits commence au début du XXe siècle. Des femmes américaines et européennes se lancent dans de multiples manifestations pour réclamer leur droit de vote ainsi que de meilleures conditions de travail. En France, les hommes ont obtenu le droit de vote en 1848, alors que les femmes ont dû attendre 1944, presqu’un siècle de retard ! Le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes fut la Nouvelle-Zélande en 1893.

La journée du 8 mars

L'origine de cette journée remonte au début du XXe siècle. Nous la devons à l'allemande Clara Zetkin, présidente du mouvement des femmes socialistes. A l'occasion de la 2e Conférence internationale des femmes socialistes, qui se tient à Copenhague le 8 mars 1910, elle propose une journée internationale dédiée aux femmes. Cette journée se met peu à peu en place à partir de 1917 avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Puis Lénine l'officialise en URSS le 8 mars 1921.

Finalement, ce n’est qu'en 1977, une année capitale pour les droits internationaux des femmes, que l’ONU a commencé à célébrer la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.

En quoi consiste cette journée ?

Cet événement est avant tout une journée d’action, puisque c’est l’occasion de se mobiliser pour faire entendre les différentes revendications qui persistent encore, mais également c'est le moment pour faire un bilan de la situation des femmes dans le monde et célébrer certains acquis.

À l'international

Le 8 mars est célébré partout à travers le monde. Dans certains pays comme la Russie, le Cameroun et plusieurs pays d'Asie, c’est même un jour férié.

Durant cette journée, des fleurs ou des cadeaux sont traditionnellement offerts aux femmes, mais les objectifs commerciaux véhiculent très souvent des stéréotypes sur le rôle de la femme dans la société.

Chiffres clés

A l'échelle mondiale :

- Plus de 60 % des plus pauvres sont des femmes, soit 435 millions de femmes vivant avec moins de 1,9 $ par jour

- Le salaire des femmes ne représente que 77 % de celui des hommes

- 1 femme sur 3 a déjà été victime de violences sexistes et/ou sexuelles au cours de sa vie

A l'échelle de la France :

-Les femmes gagnent toujours 15,8 % de moins que les hommes à travail égal, près de 3 points au-dessus de la moyenne de l’Union Européenne

-20 % des femmes exclues de la vie active le sont à cause des « obligations familiales »

-1 femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex conjoint

Le chemin reste long pour atteindre l'égalité

Malgré des avancées ces dernières décennies, le chemin reste long pour atteindre l’égalité.

Par exemple, le droit à l'avortement est loin d'être acquis dans de nombreux pays et est régulièrement remis en cause en Occident. En juin, la Cour suprême des Etats-Unis a révoqué l’arrêt Roe vs Wade qui garantissait aux Américaines l'accès à l'IVG jusqu'à six semaines de grossesse, sur tout le territoire. Laissant les Etats américains légiférer sur le droit à l’avortement, plusieurs d'entre eux le restreignent ou l'interdisent. C'est pourquoi en France, un projet de loi propose aujourd'hui d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution au rang des libertés fondamentales individuelles.

Dans l'actualité, nous pouvons également citer la réforme des retraites qui pénalise les femmes puisque les congés maternité ne permettront plus de bénéficier de la retraite plus tôt comme c'était le cas jusqu'à présent.

Un combat de tous les jours

Le 8 mars n’est donc pas la seule journée de l’année pour se soucier des droits des femmes. Bien au contraire, le combat des droits des femmes est un combat de tous les jours, devant impliquer autant les femmes que les hommes.

Louise PLOUHINEC

et Carla BAUDRY

Première C et première G

Bien naviguer sur les réseaux sociaux

L'usage des réseaux sociaux paraît comme un moyen de lier des relations et d’échanger des points de vue. Mais il peut être aussi dangereux pour la vie privée.

Quel est le sens de l'expression « réseaux sociaux » ?

Cette expression désignait initialement les liens entre des individus ou des organisations, constituant un groupement, par exemple : la famille, les collègues, un groupe d'amis, etc.

De nos jours, l’expression « réseaux sociaux » du langage courant, renvoie aux « médias sociaux ». Cela désigne des activités intégrant la technologie dans les interactions sociales entre individus ou groupes d'individus, ainsi que la création de contenu.

51 % des 18-24 ans sont addicts aux réseaux sociaux

L'arrivée des réseaux sociaux a engendré une communication digitale omniprésente. La question n’est pas de déterminer si cela est bien ou mal mais d’en relever les conséquences. En effet celles-ci sont multiples ; tout d’abord on observe une accoutumance aux réseaux importante à tout âge. Dès lors que l’on parle d’addiction, on pense à la drogue ou à l’alcool mais la dépendance aux réseaux demeure un fait prouvé par de nombreux chiffres.

« Fear of missing out »

De plus, l’explosion de l’utilisation des réseaux sociaux développe chez ses utilisateurs le syndrome « FOMO », pour « Fear of missing out ». En clair, la peur de rater quelque chose. Au delà de son point de vu pratique, le caractère instantané des publications, ainsi que la diffusion rapide à l’échelle mondiale, engendre une course à la nouveauté. En outre, si vous êtes vous même créateur de contenu, la notoriété et les échanges avec vos followers deviennent un besoin et cela crée donc la dépendance.

Un attachement sans attaches

Il est vrai que les réseaux sociaux ont plusieurs points négatifs pourtant nous y sommes tous attachés. Alors, quelle en est la raison ?

Pour certaines personnes, parler derrière un écran a un aspect rassurant. Vous pouvez être à la recherche de reconnaissance sans pour autant vous révéler entièrement à la personne à qui vous parlez. Effectivement, nombreux sont ceux qui préfèrent bâtir de fortes amitiés à travers l’écran de leur téléphone que d’adresser la parole à l'un de leur camarade de classe. Les réseaux peuvent procurer le sentiment d’être protégé ainsi que de ne pas être jugé. En outre, de nombreux adolescents ou adultes s’expriment plus aisément par l’écrit et donc via les réseaux sociaux. Internet devient un moyen de combattre la solitude.

Gare à l'illusion

Malgré quelques points positifs, il ne faut pas oublier la dangerosité des relations virtuelles. En effet " Sur les réseaux sociaux, quels qu’ils soient, on donne toujours la meilleure image de nous-même, et pas seulement avec notre photo " affirme la psychologue québécoise Rose-Marie Charest. Il ne faut donc pas se leurrer sur les relations que l’on entretient sur les réseaux car on ne peut jamais savoir qui se cache réellement derrière notre interlocuteur.

Les dangers de l'anonymat

L’anonymat laisse place à de nombreux "trolls", des insultes et du harcèlement en ligne. Les personnes ont un sentiment d'impunité en raison de leur anonymat, et ont un comportement qu'ils ne se permettraient pas "dans la vraie vie". Cachés derrières leurs écrans, ils pensent, en partie à juste titre, ne recevoir aucune réprimande. Il est vrai que malgré quelques mesures mises en œuvre afin de dénicher les harceleurs, ceux-ci causent souvent un effet de meute au détriment de la victime et restent impunis.

N'oubliez pas que la dangerosité de chaque chose dépend de l'utilisation que vous en faites. Prenez soin de vous dans la vie quelle soit virtuelle ou réelle.

Selma BOURDIN

Première C

Fake-news : un impact inquiétant

Une enquête parue en janvier nous alerte sur l'impact des fake-news sur les jeunes français de 18 à 24 ans. D'où l'importance de vérifier et de comparer les informations.

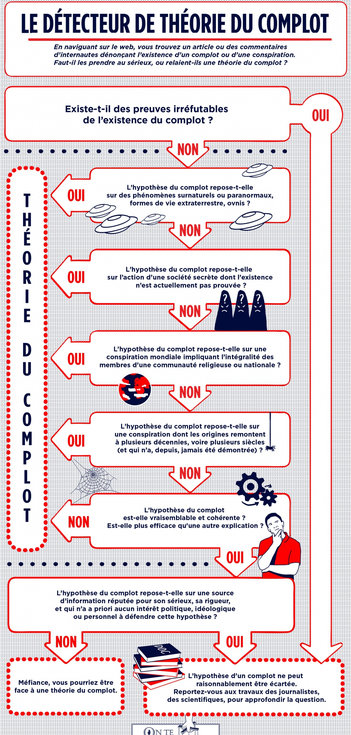

Cela fait maintenant 25 siècles que des scientifiques grecs de l’Antiquité ont prouvé que la Terre était ronde. Cependant, aujourd’hui certains continuent à croire que la Terre est plate et « qu’on leur ment ». C’est un exemple typique d’un mélange de ce qu’on appelle aujourd’hui une fake-news, c’est-à-dire une information dont on a pu prouver qu’elle était fausse, mais qui continue à circuler, et d’un comportement complotiste, c’est-à-dire croire qu’un groupe ou une personne cherche à dissimuler la vérité afin d’atteindre un but.

La mésinformation des 18-24 ans

Un sondage IFOP sur la mésinformation des jeunes de 18-24 ans en France, et leur rapport à la science à l’heure des réseaux sociaux, est paru récemment en janvier et donne des résultats inquiétants. Aujourd’hui, 24 % (1 sur 4) des jeunes Français de 18-24 ans croient que Trump a gagné les élections américaines de 2020 ; 32 % (1 sur 3) croient que les vaccins ARNm causent des dommages irréversibles dans les organes vitaux des enfants ; 20 % (1 sur 5) croient que les Américains ne sont jamais allés sur la lune ; 16 % (1 sur 6) croient que la Terre est plate.

Des conséquences graves

Si la croyance que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune impacte peu la vie en société, certaines fake-news peuvent avoir un impact très important, voire parfois irréversible. Ainsi, le 6 janvier 2021, une foule a pris d’assaut le Capitole à Washington DC aux États-Unis, suite aux mensonges répétés d’un des candidats à l’élection de novembre 2020. Donald Trump affirmait que l’élection luit avait été volée, alors qu’il avait été prouvé que c’était faux.

De même, durant la pandémie, des fake-news sur des traitements contre le coronavirus, comme l'hydroxichloroquine, ont pu pousser certains à s'automédicamenter, avec parfois des conséquences graves, certains étant morts des suites de cette automédication. Pareillement, quand les vaccins ont commencé à être disponibles, beaucoup de fake-news circulaient, ce qui a diminué la confiance envers les vaccins et a également causé la mort de plusieurs personnes, les contaminations et les décès étant proportionnellement plus nombreux chez les non-vaccinés que chez les vaccinés.

La liberté d'expression

Nous sommes dans une démocratie et un des principes de notre société est la liberté d'expression. Par conséquent, on ne peut pas vraiment réguler la propagation des fausses informations. Un des meilleurs moyens pour les contrer reste donc de savoir s'informer correctement. Pour cela, il faut si possible choisir des sources sûres : sources gouvernementales, médias crédibles, ... Ne pas prendre au premier degré tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Et enfin, recroiser les sources pour vérifier que ce que vous venez de lire fait bien consensus et n'est pas une opinion isolée.

Aedan LE GUENTerminale B

Intelligences artificielles : la mort de l'art ?

Quel place tient l'artiste dans un monde de plus en plus robotisé ? L'art peut-il se passer de l'être humain ?

S'il semble évident que les machines, et même les IA (intelligences artificielles) sont devenues des compagnes indispensables du genre humain dans la vie quotidienne, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de leur fulgurante arrivée dans le monde de l'art.

Intelligences ART-ificielles

En effet, la sphère artistique a connu des bouleversements au cours de l'année 2022 avec l'apparition, et surtout la démocratisation, de logiciels permettant de générer du contenu graphique. Le principe est simple : il suffit d'une ligne de texte comme "A machine painting a robot on a canvas, digital painting" (image ci-dessous) et les sites tels que Midjourney ou DALL-E produisent en une fraction de seconde des images stylisées reprenant les thèmes prescrits.

Les IA apparaissent donc comme des grandes bienfaitrices qui, fortes d'un bagage iconographique universel, permettent à tout un chacun de créer, de produire de l'art, d'exporter toute son imagination sur support visuel à une vitesse défiant l'entendement. Mais cette grande avancée technologique n'est pas exempte de conséquences négatives...

Intelligences artificielles ou voleurs artificiels ?

L’émulation créative provoquée par la découverte candide d'outils nouveaux fut de courte durée pour la communauté des artistes. Car, sur internet, rien n'est jamais vraiment gratuit, et c'est également vrai pour ces logiciels. Les images fabriquées par les IA ne le sont pas par magie : les logiciels se servent de l'immensité du contenu circulant sur la toile. En somme, ils pompent allégrement les images du net, parmi lesquelles on retrouve les photos, mais surtout, les œuvres originales des artistes. Ainsi, lorsque l'on demande a l'IA de générer une image à partir de mots, elle s'inspire de créations non-libres de droits, sans aucun accord de l'artiste original. Tout ce que produit l'IA n'est qu'un conglomérat approximatif d'images dérobées sans consentement.

Ce constat a conduit à une indignation généralisée dans les communautés d'artistes : non seulement les machines volent d'une certaine manière le rôle de l'artiste, mais en plus elles lui volent ses propres créations. Sur la plateforme Artstation, le site le plus connu en terme d'illustration et de concept art professionnels, les artistes se sont rebellés d'une manière originale. Un véritable torrent de publications montrant un logo No-AI (voir photo) s'est déchaîné pendant plusieurs jours. Cet impressionnant mouvement de contestation a poussé la plateforme à créer une catégorie spéciale pour séparer les contenus générés par l'IA de ceux réalisés par des humains.

Une menace pour le travail des artistes ?

Pour l'heure, les résultats que fournissent les intelligences artificielles sont bluffants. Mais peuvent-ils vraiment concurrencer l'acuité de l'oeil et l'ingéniosité de notre cerveau ? Il semble que, pour l'instant, l'IA est surtout utilisée pour générer des idées d'images en boucle, pour ensuite les retravailler à la main par l'artiste. Cependant, l'humain a toujours été témoin des fulgurantes démocratisations des avancées technologiques, et, avec le boum médiatique de l'année dernière, il est très probable que de plus en plus de ressources soit déployées pour perfectionner les algorithmes, et donc s'approcher de résultats toujours plus vraisemblablement humains.

C'est donc dans les années à venir qu'il faut craindre pour les postes des artistes, notamment dans les secteurs du jeu vidéo, du cinéma ou de l'illustration. En effet, c'est tout le schéma habituel des carrières artistiques qui est en péril. Il est d'usage que les nouveaux artistes commencent dans des studios modestes, et qu'au fil du temps, ils acquièrent de l'expérience pour rentrer dans de plus grosses boites, telles que Riot Games ou Blizzard par exemple. Cependant, avec la conjoncture actuelle, il est possible que les petits recruteurs préfèrent la facilité et le faible coût des IA aux infographistes tout droit sortis de leur école, les privant donc de l'expérience qu'ils auraient acquis autrement. Selon François Baranger, l'auteur de l'Appel de Cthulhu illustré, la porte d'entrée des jeunes artistes va progressivement se fermer à cause de l'IA, les empêchant de faire leurs premières armes, de progresser et de gagner en visibilité. Il est nécessaire pour lui d'agir sur la législation pour conserver la pérennité du métier d'artiste.

C'est donc la nécessité de redéfinir la place de l'artiste dans la société qu'impose l'inéluctable implantation de l'IA dans les métiers de la création.

Trouvez l'intrus !

Un article rédigé par l'intelligence artificielle s'est glissé dans le journal... Sauras-tu le retrouver ?

(Gagnez un lot de magazines en envoyant votre réponse à : mboissiere@notre-dame-reze.fr)

Maxendre GIRAUDEAU

Le Voyage à Nantes créateur de « vivre ensemble » : Jean Blaise s'en explique

Le Voyage à Nantes, société publique locale dirigée par Jean Blaise, affiche une obsession depuis sa création : rendre la culture accessible à tous les publics.

Comment définiriez-vous le Voyage à Nantes ?

Le voyage à Nantes est spécifique à la ville de Nantes. Cela est issu de l’histoire contemporaine de la ville et de son origine. A partir de la fin des années 80, la ville de Nantes perd ses principaux atouts : fin des chantiers navals, abandon de la zone qui devient une friche industrielle. C’est tout un port qui disparaît, Nantes perd ses valeurs, son ADN. Il y a donc une dévalorisation de la ville. Quand Jean-Marc Ayrault est élu maire, il pense qu’il va lui falloir 30 ans pour reconstruire une ville qui ressemble à une ville, qui montre de l’énergie et de la créativité.Et là, il décide de redonner une identité à la ville de Nantes à travers la culture.

On a créé plusieurs petit évènements, comme « Les Allumées » en 1990 … puis le voyage à Nantes qui est dans la suite de ces évènements. La ville est de nouveau animée, elle retrouve une âme. De grands artistes et architectes, comme Tadachi Kowata et Patrick Bouchain, redonnent une nouvelle image à la ville qui était éteinte. Par la suite, la mise en place de nombreux lieux spécifiques comme l’usine LU, le Château des ducs de Bretagne, les Machines de l’Ile en 2007, contribuent aussi au réveil de la ville. Mais en même temps, on réfléchit déjà énormément au vivre ensemble et à l’accessibilité pour tout le monde dans les nouveaux lieux inaugurés, comme le Lieu unique qui est un lieu de spectacle mais également un lieu de vie fort. On a réussi à communiquer cette force culturelle diverse et variée pour attirer des publics différents.

Comment vous est venu l’idée du Voyage à Nantes ?

Elle est venue par l’histoire et l’origine de la ville, de manière progressive. Au début on ne pensait pas au tourisme, on pensait d’abord aux Nantais, pour l’attractivité de leur ville. Puis l’idée est venue toute seule, le Voyage à Nantes s’est imposé au fil des décennies.

Quel est l’objectif premier du Voyage à Nantes ?

C’est la création d’un tourisme d’agrément, une ville qui n’a pas d’attractivité et qui en crée une à partir de sa culture. 30 ans après la création de travaux et de réaménagements pour la ville, puis la création du ‘’Voyage à Nantes’’, ces créations sont reconnues à l’international. On a un tourisme international. On a prospecté à l’international. Cependant, le covid à changé la donne, a fait réfléchir sur le Voyage à Nantes. Aujourd’hui on a une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises, qui se définit comme la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable), une démarche écologique, priorité à un tourisme plus sobre. Créer un Voyage à Nantes permanent.

Quel lien feriez-vous entre le Voyage à Nantes et le vivre ensemble ?

Le lien fort c’est l’accessibilité, l’obsession à sa création c’est de le rendre accessible au plus grand nombre. On a réussi à faire un pass musée à 15 euros à l’année, cela n’existe nulle part ailleurs. De plus, créer des œuvres dans l’espace public, c’est créer des œuvres pour tout le monde en disant ‘’c’est à vous’’. Tous les artistes peuvent exposer leur œuvres. C’est donc aussi accepter que toutes les œuvres ne soient pas comprises, les gens sont amenés à essayer de les comprendre en leur expliquant dans un langage courant.

Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès du Voyage à Nantes ?

Non quand on a créé le Voyage a Nantes, et c’est mieux, car si on l’avait fait, on se serait planté. Cela s’est fait au-delà de nos espérances. On était simplement optimistes car on croyait aux capacités de l’art qui fait bouger les esprits. Les gens découvrent à Nantes des choses peu communes par leur singularité, ce qui est unique. Nantes est unique, le Voyage à Nantes est unique. Traduite par sa créativité et son originalité, cette recette est toujours gagnante. Mais on sait jamais si on va réussir ou non, il vaut mieux pas se poser la question, il vaut mieux y aller.

Quels sont selon vous les atouts du Voyage à Nantes ?

Les atouts se traduisent tout d’abord par la capacité à accepter le risque de la création. Et, grâce à l’évolution et l’histoire de la ville qui a pu imposer ses idées, ses démarches, de favoriser les activités économiques et culturelles… De plus on est crédible, c’est notre force aujourd’hui, cela se fait par le discours avec le politique mais aussi avec l’espace public. Quand on crée une œuvre sur un lieu, on va voir tous les voisins aux alentours pour discuter, parler, expliquer les œuvres qui vont être installées. C’est également faire une assemblée générale, voter le projet. Pour que tous les voisins soient d’accord pour le faire, il faut réussir à convaincre. Ce sont toutes ces actions qui font l’attractivité et la valeur de Nantes. Quand on vient de l’extérieur, on se dit "elle a du culot cette ville" ; et cette spécificité, seuls les artistes et les créateurs peuvent l’amener.

Pour vous, comment fait-on pour ouvrir le patrimoine au grand public ?

Tout simplement en travaillant avec l’espace public. Il faut s’adapter en fonction des différentes classes sociales. Il faut ouvrir la culture dans l’espace public qui, lui, est ouvert à tout le monde. Dans cet espace, toutes les classes se mélangent. De plus, cela se fait aussi par la communication avec les citoyens, discuter avec les citoyens pour, et avec les citoyens pas forcément d’accord pour le Voyage à Nantes.

Comment avez-vous réussi à mettre en lien l’espace public et les lieux du patrimoine ?

D'abord par la création de la ligne verte, la création d’un parcours. Mais également par la création du Pass musée qui est accessible pour tous et met ainsi en lien tous les musées de Nantes. Cela se joue aussi par une communication simple et claire, au service de la population. La dimension culturelle de la ville, on la retrouve partout. Par exemple, on a des promoteurs immobiliers qui veulent avoir une intégration de la culture et de l’art dans les futurs immeubles en construction.

Dorian BALLANGER

Terminale D

Quand Diego compare France et Mexique

Diego, un élève de 17 ans étudiant à Guadalajara au Mexique, est venu en France du 9 au 24 mars grâce à un échange entre les lycées Notre-Dame et CEDI. Interview.

Quelles sont les différences entre la France et le Mexique ?

La nourriture est l'aspect le plus différent. Au Mexique, on mange plus épicé, on mange à différents moments de la journée et les ingrédients ne sont pas les mêmes. En France, je crois que l'on mange plus sucré comme des pâtisseries, des bonbons. La culture en france est européenne, c'est un pays plus développé donc il y a plus d'opportunités, le système et les infrastructures sont meilleurs qu'au Mexique.

Quelles sont les différences entre ce que tu pensais de la France et la réalité ?

Il y a beaucoup de stéréotypes au Mexique sur la France comme le fait que les Francais ne se lavent pas, j'ai finalement trouvé que ce n'était pas vrai.

Il est aussi dit qu'ils mangent souvent des escargots et de la soupe d'oignons, que les Français fument beaucoup, j'ai trouvé que c'était vrai. On dit aussi que les Français se fâchent rapidement, ce qui peut être vrai.

Quelles différences dans la facon de vivre as-tu remarqué ?

Les familles mexicaines sont plus grandes et plus unies. Au Mexique les grands parents vivent souvent avec la famille. Les gens en France sont plus froids. Au Mexique, tu peux parler avec quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue.

Quelles sont les différences culturelles, de modes de vie ?

En France, les gens sont plus directs dans leur façon de parler et disent plus facilement ce qu'ils pensent. La vie au Mexique est plus festive.

Qu’est-ce qui t’a surpris en France ?

Les français fument beaucoup. Je trouve qu'il y a plus de civilité en France. Par exemple, les voitures s'arrêtent quand tu vas traverser la route contrairement au Mexique.

Quels sont les aspects du lycée français et du lycée mexicain qui sont différents ?

Les cours sont similaires en France et au Mexique. J'ai trouvé bizarre que les gens ne sortent pas de la classe, pour aller aux toilettes par exemple. La classe est plus bruyante au Mexique, plus dynamique et il y a plus de confiance entre les professeurs et les élèves. J'ai aussi trouvé que vous avez plusieurs options, des cours que tu peux choisir alors qu'il n'y a pas ça au Mexique. En France, le sport est obligatoire alors qu'au Mexique c'est seulement au collège.

Célian ROSELIERPremière H

Erasmus : la belle expérience de Jimena

Jimena, une élève espagnole arrivée au lycée Notre Dame au début de l’année scolaire, répond à nos questions sur son expérience.

Originaire de Vigo en Galice, au nord ouest de l’Espagne, cette étudiante a décidé de partir pendant un an dans un pays étranger en immersion totale pour ses études. Elle est actuellement en classe de 1ère générale au lycée Notre Dame.

Les différences du système scolaire ?

Nous lui avons tout d'abord demandé quelles étaient les différences entre les systèmes scolaires français et espagnols notamment les avantages et les inconvénients, voici ce qu’elle nous répond : « Les deux plus grandes différences selon moi sont l’emploi du temps, puisqu’en Espagne nous avons cours jusqu’à 15H, également l’uniforme qui est obligatoire dans les écoles privées espagnoles ». Elle précise d’ailleurs qu’elle préfère porter l’uniforme à l'école car c'est selon elle « plus simple » et « moins prise de tête le matin ». De plus elle trouve qu'en Espagne on leur demande beaucoup l'apprentissage par cœur et la récitation alors qu'en France on lui demande plus de réflexion.

Quelles sont ses motivations ?

Ensuite nous l'avons questionnée à propos de la raison de son envie de partir à l'étranger. C'est l'expérience de sa sœur qui lui a donné envie de partir étudier en France afin de découvrir sa culture, son histoire et sa langue.

Le déroulement :

Afin de partir en tant qu'étudiante d'échange, Jimena a fait appel à un organisme de séjours linguistiques qui s'est chargé de lui trouver une famille d'accueil et un lvcée à proximité. De plus elle a dû passer un test de langue pour valider son niveau.

Quelques stéréotypes ?

Ce qu'elle préfère en France, ce sont principalement la musique et la cuisine française bien que la paëlla reste son plat préféré. Elle nous a par ailleurs confié quelques stéréotypes sur la France qu’elle trouve plutôt justifiés comme la baguette, les macarons, le béret ou encore les croissants…

Carla BAUDRYPremière G

Vivre ensemble en Europe avec Erasmus

Échanges culturels, citoyenneté européenne : élèves et enseignants témoignent.

Le projet Erasmus +

Nantes / Barcelone

Des élèves du Lycée Notre Dame de Rezé se préparent à partir à Barcelone. Projet pédagogique de l'échange : « La ville : source d'inspiration artistique et culturelle ».Le projet d'échange linguistique et euro-citoyen (ici franco-espagnol) consiste à mettre en parallèle des villes qui, par leur histoire, situation géographique, environnement, ont inspiré et inspirent encore des artistes. Ici : Nantes, tournée vers l'Atlantique, Barcelone, tournée vers la Méditerranée. Les compétences visées par cet échange sont multiples : citoyenneté active, sensibilisation et expression culturelles, compétences interpersonnelles et multilinguisme.

Dans le cadre de cet échange, nous avons, pour le moment, reçu les Espagnols à Nantes. Nous partons à Barcelone du 11 au 15 avril, où nous allons participer à un atelier de sérigraphie et apprendre à danser la sardana, la danse traditionnelle catalane ! En plus, de belles balades et visites de la ville sont prévues et du temps d'échange passé en famille.

Retour sur l'échange Erasmus

Clara, Louann et Louise :

"Nous avons décidé de participer à un projet Erasmus car nous voulions être en contact avec des élèves espagnols et améliorer notre niveau en espagnol.

Ce projet nous a apporté beaucoup au point de vue social et relationnel. Effectivement, nous avons dû nous faire comprendre et échanger avec des personnes étrangères, en leur faisant découvrir des spécialités nantaises, et découvrir des journées types françaises. Les routines sont très différentes : le midi, ils n’avaient pas trop faim car ils mangent très tard.

Communiquer pouvait parfois sembler difficile car ils ne parlaient pas le français couramment. Malgré cela, nous utilisions internet ou parfois nous parlions anglais car certains étaient plus à l’aise. Au point de vue culturel, grâce à ce projet, nous avons pu découvrir notre ville culturellement parlant en rencontrant plusieurs artistes. Ce fut un échange très riche !”

Jules de 2G :

"Avant l’échange, nous avons préparé, lors de quelques réunions, la visite avec le programme et la création d'activités en rapport avec Nantes et différents arts.

Ensuite les correspondants sont venus à Nantes. (...) Jan Mark parlait très bien en français et je l’aidais à traduire ou à comprendre des mots français. Durant toute la semaine, nous lui avons fait des spécialités françaises qu’il a adorées. Le mardi, nous avons visité le château des Ducs de Bretagne ainsi que différentes œuvres historiques de la ville, et l’après-midi nous avons rencontré l'illustrateur Antoine Corbineau. Le mardi soir, Jan Mark et moi avons fait un far breton pour le lendemain. Mercredi, nous avons visité le musée Jules Verne et en avons appris davantage sur ses œuvres et sa vie à Nantes. Puis nous sommes allés voir les Machines de l’île et sommes montés dans le Carrousel des Mondes Marins en lien avec l'univers artistique de Jules Verne. (...) Jeudi, nous avons visité Nantes à la recherche d’art urbain et nous avons pu rencontrer un street-artiste, Ador, dont nous avions vu plusieurs fresques le matin. Le vendredi, nous sommes allés au lycée pour la matinée de Noël organisée par l’établissement et avec mes amis et mon correspondant, nous avons pu faire une affiche pour une jeune fille atteinte d’une maladie grave. Dans l’après-midi, nous sommes allés à Saint-Brévin-l’Océan pour qu’il puisse voir l’océan Atlantique et l'une de ses plages (...). Il m’a dit qu'il avait apprécié toutes les activités de la semaine."

"J’ai vraiment apprécié cette semaine car j’ai pu me faire un ami d’une autre nationalité et j’ai pu en apprendre davantage sur Nantes. De plus, c’était la première fois que j’accueillais un correspondant étranger et tout s’est très bien passé. Cela m’a permis d’améliorer mon espagnol, d’augmenter la confiance en moi, et de faire découvrir une autre culture. Je conseillerais à un maximum de gens d’y participer !"

De véritables projets citoyens

Sally Chapple, enseignante :

"Enseignante d’anglais depuis plus de 30 ans, j’ai pu apprécier la possibilité pour nous, professeurs de langues, d’organiser des voyages scolaires à l’étranger et voir les merveilleux retours d’expérience des jeunes.

Puis est venue la possibilité de monter des projets Erasmus, des projets pédagogiques européens riches en découvertes, en apprentissages et en échanges, accessibles à tous les élèves puisque la bourse Erasmus prend en charge la majeure partie des coûts du voyage. Et riche pour toute l’équipe pédagogique d’un établissement également puisqu’il ne s’agit pas simplement de voyages linguistiques mais de véritables projets citoyens d’Europe qui concernent des enseignants de toutes matières.

En tant qu’anglaise installée en France, je me suis toujours sentie ‘citoyenne européenne’ et cela a motivé mon investissement dans les projets Erasmus. De plus, voir s’instaurer un extraordinaire vivre ensemble de tous les participants, jeunes et adultes, sur une semaine Erasmus est tout simplement formidable."

(Propos recueillis par Agathe Delaunay-Cothereau)

Marie BOISSIÈRE

Professeure documentaliste

Life as a Serbian expatriate in Dubai

Milan, un coach de basket-ball, explique les avantages et difficultés de travailler à l'étranger. Interview en anglais... et résumé en français.

As college draws nearer, some students are thinking about going abroad, be it for their studies or their future job. Milan Vejinovic, who works as a basketball coach in the Prestige Star Sport Academy in Dubai (@pssadxb on Instagram), has precisely done that. He explains that to get there, he got a basketball major at a faculty of sport and physical education in Serbia, and first stayed in his home country for a couple years. “Overall I've been doing basketball for 20 years”, he says, “then I worked in Koweit for 7 years, and I moved to Dubai 2 years ago”.

The reason is that after some time he was wishing for more challenges, for something more. He says that “Dubai was the perfect destination as it is one of the bigger cities and it grows rapidly”. Indeed, it's very different from Koweit, the city where he previously was, and many factors like the mixture of so many cultures make it a global city, where it is easy to find work. Milan is satisfied with his choice of moving to Dubai : “Luckily I was right”, he says while laughing.

The hardships of working in a foreign country

He explains that it is difficult at the beginning to work in a foreign country, “just like every start is hard”, he adds. He however got used to it by time and now, after about a decade, obviously feels more comfortable.

Milan also says that he would absolutely advise people to work abroad, as it is always a good experience. “At the beginning, language was a problem”, he says, “but I mastered it by time because you're constantly communicating with people in english, so it makes it easy to learn”.

Milan explains that another difficulty he encountered was culture, Koweit and Dubai are totally different from his home country, Serbia. “I struggled a lot to understand people, the way they lived, their daily routine..”. By time Milan however got used to it, and is now familiar with it.

His plans for the future

Milan plans to keep on working in Dubai for now. “The club I'm in has big plans so I'm eager to wait and see what's going to happen”, he says, “so yeah, for sure I'm going to stay for some couple years”. He adds that somewhere in the far future, he and his family may be thinking about coming “back” to France, as his wife and his daughters are French. However, that is not the case for now, and they plan to stay in Dubai for a while.

En bref, en français...

Milan, coach de baskteball travaillant à Dubaï depuis 2 ans, après avoir passé 7 ans au Koweït, explique que le langage peut au début être une barrière. En revanche, comme l'anglais est constamment utilisé pour communiquer, il l'a rapidement appris. Une autre difficulté peut être la culture, mais il a su s'habituer.

Milan recommande de partir à l'étranger, car c'est une expérience enrichissante. En effet, la diversité culturelle aide à une meilleure compréhension du monde et à vivre ensemble.

Hermine de PARCEVAUX

Terminale E

Gérer le stress pour mieux vivre ensemble

Aujourd’hui, le stress fait partie de notre quotidien à tous. On vous donne quelques techniques simples pour limiter son impact et s’en libérer. Cela fait du bien !

Le stress : comment ça fonctionne ?

Quand nos sens perçoivent un danger, une petite région du cerveau qu’on appelle l’hypothalamus commande aux glandes surrénales, situées au-dessus des reins, de libérer dans le sang des substances chimiques comme le cortisol et l’adrénaline. Leur présence dans le sang entraîne une réaction en chaîne dans tout le corps. La fréquence cardiaque augmente, la respiration devient plus rapide. Les muscles sont mieux irrigués par le sang : le tonus musculaire est renforcé. Toutes ces manifestations physiques ont pour objectif de nous préparer à agir, mais sont exigeantes pour l’organisme. Cœur, poumons, reins, système immunitaire et vaisseaux sanguins sont mis sous tension, ce qui peut à long terme fragiliser la santé.

Deux grands types de stress

On distingue plusieurs sortes de stress. Le stress aigu ou épisodique correspond à celui généré par des situations spécifiques sur lesquelles nous sentons que nous avons peu de contrôle, qui impliquent un sentiment d’imprévisibilité ou de nouveauté (ex : examen, prise de parole en public, éviter de justesse un accident de la route…). Celui-ci n’est pas forcément mauvais puisqu’il stimule la production d’hormones qui nous aident à gérer la situation, il fait partie de notre vie quotidienne et nous permet de rester efficaces.

En revanche, le stress chronique découle de l’exposition prolongée et répétée à des événements qui nous font sécréter les hormones du stress. Il affaiblit et épuise le corps, et peut constituer un danger pour la santé : il entraîne parfois du diabète de type II, des maladies cardiaques ou encore de la dépression.

Pour s'en débarrasser : une bonne hygiène de vie

La consommation d’aliments raffinés et sucrés renforce en effet la propension à l’inflammation et aux troubles de l’humeur, dont l’anxiété. A l’inverse, une alimentation riche en vitamines et minéraux permet un bon fonctionnement du corps et du cerveau. Certains aliments contribuent à la réduction de la production de cortisol, la principale hormone responsable du stress. Pour augmenter l’apport en minéraux et diminuer le stress, l’avocat, l’orange ou les flocons d’avoine sont par exemple conseillés.

L’hydratation est aussi un élément à ne pas négliger. Dans des situations de stress, l’eau contenue dans notre corps est redirigée vers les organes vitaux (dont le cerveau ne fait pas partie), ce qui va altérer nos facultés de réflexion et de réaction face à la situation.

Le sport, lui, va permettre l'élimination des toxines produites lors de situations stressantes. Enfin, le sommeil est un moment où le corps régénère ses forces et, s'il est négligé, peut mettre l'organisme sous tension. En résumé : prenez soin de vous !

Méthodes pratiques à mettre en œuvre

Avoir une bonne hygiène de vie est donc un bon premier pas, mais lors d'épisodes de stress intenses, cela ne suffit pas toujours. Il existe heureusement quelques méthodes pour se sentir mieux quand l'anxiété monte.

Prenons par exemple la respiration ventrale, une technique de respiration simple qui permet d'apaiser tout l'organisme. Le principe est le suivant : pour commencer, expirez lentement tout l'air de vos poumons. Posez ensuite une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine, et prenez 3 grandes inspirations en suivant les mouvements de votre ventre ; la main sur votre poitrine ne doit pas bouger. Puis, peu à peu, intensifiez votre respiration pour revenir à un rythme normal, et expirez profondément une dernière fois.

Une autre technique, basée sur des points d'acupression, peut elle aussi vous donner un coup de pouce. Il vous suffit de stimuler à l'aide d'une main les creux situés sous vos clavicules, tout en gardant une main posée sur le ventre et en inspirant profondément.

Quels outils quand ça ne fonctionne pas ?

On peut utiliser par exemple des huiles essentielles, comme celles à base de fleurs de Bach (NDLR : élixirs à base de plantes classifiées par le médecin anglais Edward Bach pour leur faculté à apaiser certaines émotions). A l'origine uniquement disponibles dans des flacons de gouttes à diluer, on peut aujourd'hui les trouver sous forme de spray ou de pastilles à ingérer. Parmi les huiles essentielles classiques, le petit grain bigarade agit de façon efficace. Sauf allergie, on peut en appliquer une goutte sur la face interne du poignet et simplement respirer l'odeur dégagée par l'huile en approchant les mains du visage.

La pratique de la sophrologie est aussi conseillée pour s'affranchir de l'anxiété (NDLR : la sophrologie est une pratique psycho-corporelle qui favorise un bon équilibre entre le corps, le mental et les émotions). Cette méthode se base sur la pratique du yoga, de l'hypnose et de la relaxation progressive (NDLR : technique de réduction de l’anxiété par l'alternance entre tension et relaxation des principaux groupes musculaires), parmi bien d'autres techniques.

Plus d’exemples d'aliments contre le stress sur le site "le-guide-santé.org", dans l'article "Régime alimentaire antistress".

Margaux PÉNOT

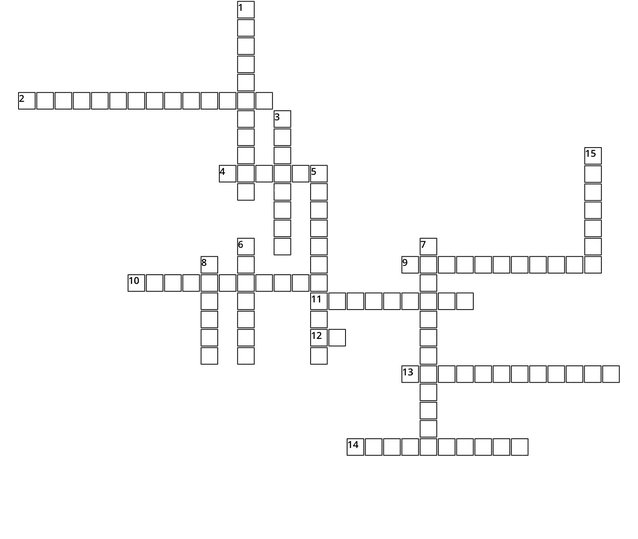

Mots croisés

Testez votre lecture avec ces mots croisés !

VERTICAL

1. Personne qui défend des théories erronées

3. On en trouve notamment sur les réseaux sociaux

5. Technique d'impression directe inventée en Chine

6. Programme européen qui soutient les échanges scolaires

7. Nous en avons tous une unique qui nous est propre

8. Région en Espagne d'oú vient Jimena

15. Art du spectacle

HORIZONTAL

2. Le racisme en est une

4. Réaction à une situation anxiogène

9. Elle peut changer selon l'angle sous laquelle on la regarde

10. Ville située dans l'est du Mexique

11. À son summum

12. Nouvelle technologie avancée qui se rapproche de l'homme

13. Diplôme important pour les lycéens

14. Idée reçue

Aénor Jemin-MoreauPremière E