Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 38 - Mars 2022 | www.charles-peguy.net |

ERASMUS des projets pour nos élèves et adultes du territoire

ERASMUS vient de fêter ses 35 ans

"Erasmus+ est le programme créé par l’UE pour soutenir l’éducation, la formation, la santé et le sport. Doté d'un budget estimé à 26,2 milliards d’euros pour 2021, il offre à plus de 4 millions de participants la possibilité d’étudier, de se former, d’acquérir de l’expérience ou de faire du bénévolat à l’étranger.

Le programme 2021-2027 met fortement l’accent sur l’inclusion sociale, les transitions écologiques et numériques et la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique." (source : ec.europe.eu)

Le lycée Charles Péguy porte un consortium, permettant aux écoles primaires et aux collèges inscrits dans la démarche, de réaliser des projets en Europe.

C'est ainsi que pour l'année 2021/2022, nous avons plusieurs mobiltés qui se sont réalisées ou qui vont l'être d'ici le mois d'août 2022.

Dans la prochain journal, du mois de juin, vous pourrez retrouver plusieurs témoignages :

- Des élèves en échange au Danemark

- Des personnels partis en stage d'observation ou en stage linguistique

- Des élèves partis en mobilités courtes en Irlande, Espagne, Malte, Allemagne ou en mobilités longues en Espagne

Pour l'année 2022/2023, les projets vont se poursuivre et surtout les partenariats avec les établissements scolaires vont se développer pour permettre de plus en plus de mobilités à court ou long terme.

Hélène Arretgros et Christine Cauchon, du service international, restent à votre disposition pour répondre à vos questions.

"Voyage et changement de lieu donnent un nouvel élan à l'esprit " Seneca

Christine CAUCHONService international

Sainte Thérèse de Lisieux s'expose

L'équipe pastorale et l'association des Amis du Carmel de Lisieux ont eu la joie de pouvoir vous présenter l'exposition, Sainte Thérèse ou la Brûlure d'amour, à la salle de conférence.

"Thérèse Martin (1873-1897) symbolise simultanément le maintien d’une religion populaire simple et discrète et le renouveau de la foi du XIXème.

Morte à 24 ans, après quelques années au Carmel, l’histoire de sa vie est rapidement connue.

La diffusion de ses écrits porte un message de simplicité et d’amour qui suscite un engouement dans toute l’Europe. Béatifiée le 29 avril 1923 et canonisée le 17 mai 1925 par Pie XI, elle est proclamée Docteur de l’Eglise universelle en 1997 par Jean Paul II.

Elle n’accède pas à la canonisation par étape mais son rayonnement emprunte les voies de la mondialisation et sort des cadres traditionnels de l’Eglise.

Elle supplante les Saints nationaux Saint Martin, Saint Jeanne d’Arc et Saint Louis.

Il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, renoncer constamment, en un mot prouver son amour par toutes les œuvres en notre pouvoir."

Croyants, non croyants, tous étaient les bienvenus à l'exposition !

Christian LAMBART

Alice PERRAY

Equipe pastorale

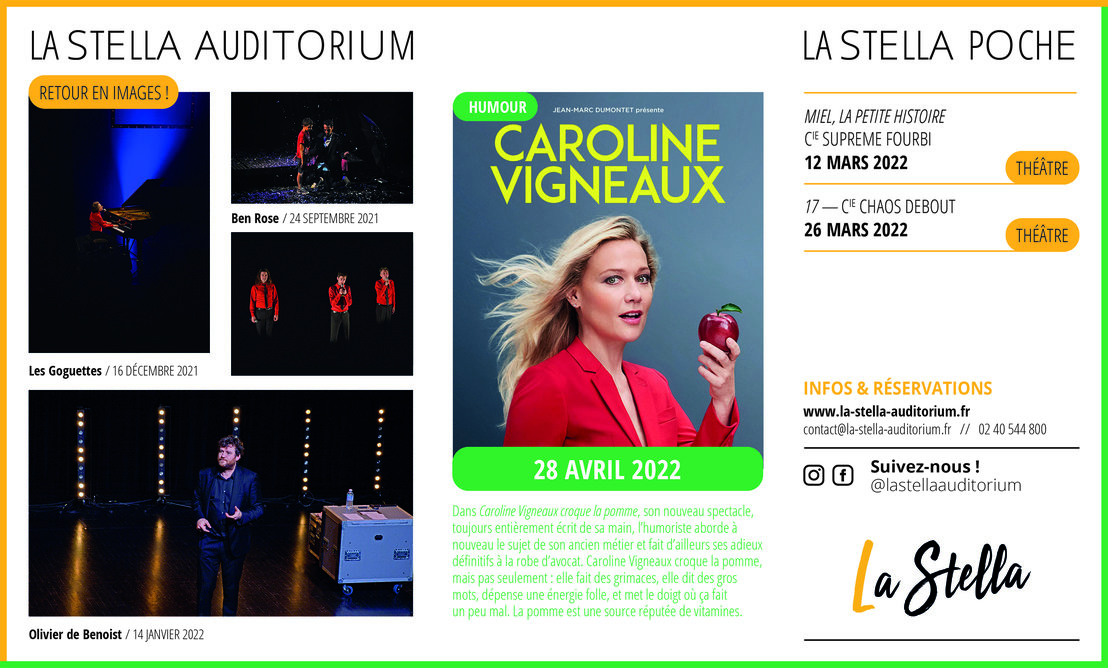

Remise des diplômes, tout en couleurs

Samedi 4 décembre a eu lieu la remise des diplômes pour les bacheliers et étudiants du lycée Charles Péguy. C'était une première pour les apprentis dont la classe a ouvert il y a 2 ans et qui affiche un taux de réussite de 100 %.

C'est dans l'auditorium que les diplômés, vêtus d'une toge et coiffés d'une toque, accompagnés de leurs parents se sont retrouvés pour assister à cette cérémonie.

Monsieur Pénard, au cours de son discours a tenu à féliciter les étudiants, lycéens et apprentis et à remercier l'ensemble du personnel du lycée qui est resté mobilisé pour accompagner les élèves et étudiants vers cette belle réussite malgré les contraintes liées à la Covid.

Ensuite, tous ont pu découvrir un diaporama et des vidéos retraçant leurs années passées au lycée.

Ce fut l'occasion de témoignages sur leurs souvenirs ; certains ont évoqué la restauration, les voyages scolaires, les projets de classe, la semaine des talents ; et leurs ambitions futures ; comme leurs études, leurs métiers, leurs projets de vie, ou encore comme cette élève qui a prévu de "faire la tournée des Zéniths et de finir au Stade de France à chanter avec Rihanna".

Merci à Laure et Manon du service communication pour ce moment drôle et émouvant !

Puis, Monsieur Pénard a invité chaque élève à venir récupérer son trophée et à le rejoindre sur scène pour réaliser une photo collective et se plier au rituel : pour être tout-à-fait diplômés, ils doivent faire passer de droite à gauche le tasseul (pompon) qui orne leurs toques.

Pour le final sur la scène, afin que les parents puissent prendre la photo, les lycéens font un lancer collectif de toques pour clôturer cette belle cérémonie !

Pour achever cette matinée, direction le réfectoire où les diplômes ont été remis par les professeurs principaux avant de pouvoir profiter d'un photomaton mis à disposition des élèves par le lycée.

"C'était une super matinée ! J'ai adoré le diaporama et le photomaton où j'ai passé un long moment avec ma classe à faire des photos pour garder des souvenirs." (un élève de terminale)

Grâce à son organisation, cette remise de diplôme a été une grande réussite, riche en joie et en émotion et que tous garderons en mémoire. Souhaitons à tous la réalisation de leurs projets

Alice PRUD'HOMME seconde

Edito

Qui a dit que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique ? Ce numéro devrait vous convaincre du contraire. A travers des sujets qui les concernent directement comme leurs études et les réseaux sociaux, c’est un regard objectif que nos rédacteurs posent sur l’élection présidentielle à venir.

Dans cette édition, la vie du lycée est également à l’honneur. Chaque numéro est l’occasion de nouvelles interviews permettant de découvrir les personnes qui travaillent dans l’établissement.

Nos journalistes reviennent aussi sur les différents moments forts de cette période : la remise des diplômes, l’exposition "Sainte Thérèse de Lisieux" qui a connu un franc succès et devrait bientôt revenir.

C'est sur une action solidaire que je souhaite particulièrement mettre l’accent dans cet édito : "La Marche de l'Espoir" organisée par 5 étudiantes très motivées. Cette marche a pour objectif de mettre en lumière et d’aider l’association Clissonnaise “Agir contre la maladie". Je vous laisse découvrir l’article en page 6, mais je vous invite dès maintenant à vous inscrire à la marche du dimanche 27 mars pour soutenir cette belle initiative.

Laurent PENARD

Directeur

Réseaux sociaux et politique : alliance bénéfique ?

Instagram, Youtube, Twitter, Facebook… Les réseaux sociaux ont une place de plus en plus importante dans nos vies. Y compris pour le monde politique.

Les moyens de communication sont un véritable support de campagne politique, notamment en cette période d’élection présidentielle. De plus en plus de politiques se servent de l’importance de ces plateformes de partage sur lesquelles ils diffusent discours, programmes politiques ou invitent les militants à se mobiliser.

L’usage des moyens de communication revêt une dimension stratégique fondamentale dans toute tentative de conquête du pouvoir. L’élection présidentielle américaine en 2016 l’a illustré de manière éclatante.

Elle fut indéniablement marquée par les tweets de Donald Trump tout au long de la campagne. Il est également l’homme politique ayant le plus utilisé de fake news sur Twitter. Sa victoire s’est ainsi appuyée sur une stratégie savamment orchestrée de communication sur les réseaux sociaux, mettant en avant un candidat dit « hors système » et en prise directe avec les citoyens.

En outre, l’usage des réseaux sociaux par le candidat s’est révélé être un outil offensif permettant d’attaquer des adversaires. En 2015 et 2016, les nombreux tweets de Donald Trump à l’encontre de Jeb Bush, Ted Cruz , Marco Rubio et Hillary Clinton le démontrent.

L’importance des réseaux sociaux dans la campagne américaine et plus largement au niveau international tient tout d’abord au poids de ces réseaux dans la société elle-même.

En mai 2021, le nombre d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux s'élève à 4,33 milliards, soit 55,1 % de la population mondiale.

La communication politique s’est adaptée aux nouveaux outils numériques. Jamais dans l’histoire de l’humanité il n’a été aussi facile de diffuser ses opinions à si grande échelle. Cependant, seulement 35 % des utilisateurs d’internet suivent les débats politiques.

Les réseaux sociaux sont vus, dans l’opinion publique, comme une arène politique qui draine fake news, idées racistes et homophobes.

En France aussi, les politiques voient cela comme un excellent moyen de faire passer leurs messages et d’atteindre un nouveau type de public : les jeunes.

Avec des nouveaux supports comme Twitch ou Tiktok, les candidats suivent les tendances des influenceurs faisant campagne en partageant leurs idées politiques et leurs projets futurs.

Afin de parler chiffres, Emmanuel Macron compte 2,8 millions de followers (abonnés) sur Tiktok, mais il n’est pas le seul. Eric Zemmour (161 000 followers) et JL Mélenchon (1 million de followers) sont également sur le coup. Mais Tiktok a également permis à des ministres moins mis en avant d’être sous le feu des projecteurs comme Jean-Baptiste Djebbari, ministre des transports, avoisinant les 850 000 abonnés et multipliant les courtes vidéos humoristiques en sensibilisant ainsi les visionneurs à son ministère.

Mais il convient de se demander si ces nouvelles techniques de communication ne décrédibilisent pas leurs messages, un pari à prendre dans une société ou les réseaux sociaux et leur futilité divisent.

Vidéos en compagnie d’idoles des jeunes comme Emmanuel Macron lors d’une vidéo avec Mcfly et Carlito, deux youtubeurs de près de 7 M d'abonnés ou encore montages humoristiques : les politiciens ne manquent pas d’ingéniosité pour convaincre. Alors, un coup d’air frais au monde de la politique ou un manque de sérieux et de respect ?

Les élections présidentielles de cette année prennent un tournant nouveau, dans lequel de nombreux élèves de Charles Péguy sont concernés, puisque détenteurs du droit de vote.

sources :

https://24hdansuneredaction.com/elections/12-utiliser-reseaux-sociaux-pendant-periode-electorale/

Margot SOURICETerminale

Lola TOUBLANCPremière

Elections : les attentes des jeunes...

Que représente la fonction présidentielle pour la jeunesse ? Des reporters de Péguy Mag ont mené l'enquête.

Valeurs, image, grands projets, il y a autant de visions de ce que doit être un président que de français.

La jeunesse n'échappe pas à ce phénomène, elle qui incarne l’avenir du pays, qui peut ou va pouvoir voter pour la première fois en avril. Cette jeunesse qui, à l’aube des élections, représente un enjeu si important pour les politiques actuels,c'est quoi, pour elle, un président de la République française ?

Tout d’abord, nos camarades interrogés pour préparer cet article ont souligné le besoin de valeurs fortes pour être un chef d'État. Une élève de première rappelle l'importance du triptyque “liberté, égalité, fraternité”, d’autres appuient la nécessité d'honnêteté, de force et de sincérité. Beaucoup de lycéens le disent, c’est le manque de sincérité qui les dégoûte de la politique. Ils demandent un sens des responsabilités plus aigu chez nos dirigeants.

Ensuite, être président c’est avoir des devoirs. Premièrement, envers les français eux-mêmes et particulièrement les jeunes générations. En effet, une élève veut que “les couleurs de la France” et les habitants soient défendus.

Certains veulent surtout profiter de leur jeunesse sans se soucier de grands problèmes, par conséquent le président doit garantir la stabilité des institutions.

Finalement, la jeunesse c’est l'âge des grands engagements. C’est là que le président a le plus important des devoirs : garantir la place de la France à l’international pour faire valoir les causes qui animent ces jeunes.

Aujourd’hui les mutations de notre société depuis plusieurs décennies font que les préoccupations des Français et particulièrement de la jeune génération, la nôtre, ont évolué.

En 2022 les problèmes ne sont pas les mêmes qu’il y a 20, 30 ou 40 ans. Quand des sujets et questions ont totalement disparu du débat public d’autres sont apparus. Parmi ces sujets qui ont le vent en poupe, il y a l’écologie.

C’est probablement le sujet qui compte le plus pour les lycéens et plus généralement pour les jeunes gens. Les récents événements ont fait comprendre aux Etats et aux entreprises la nécessité de l’urgence climatique dans laquelle se trouve notre planète, nous l’avons vu via les réunions des COP par exemple ou encore par la volonté des entreprises d’initier une transition écologique.

C’est donc sans surprise que, lorsque nous avons interrogé des lycéens, la plupart ont jugé important pour un président qu’il prenne en considération la question écologique. Nous n’irons pas jusqu’à dire que les lycéens se moquent des autres soucis de la société actuelle mais il est vrai que chez nos camarades, le thème de l’écologie vient plus naturellement que le thème de la sécurité par exemple qui serait plus important chez une autre partie de la population.

Cependant, même si l’écologie reste un sujet très important pour les jeunes, ceux-ci n'oublient pas les autres grandes questions sociétales.

Le droit des femmes ou encore la faim dans le monde sont des thèmes récurrents. Il y a une prise de conscience générale en partie grâce au développement des réseaux sociaux qui permet l’avènement de mouvement de soutien tel que « Me too » qui ont permis une libération de la parole qui n’aurait pas été possible il y a plusieurs décennies.

En clair, la société a muté depuis des années, il est donc logique que les préoccupations, les idées, et les convictions des Français aient aussi évolué .

Les problèmes ne sont plus les mêmes et les lycéens le savent. Contrairement à ce qui est dit régulièrement, nous sommes dans une période où, non, les jeunes ne se désintéressent pas de la politique. Bien au contraire, ils n’ont jamais été aussi impliqués pour des causes quelles qu'elles soient.

Au fond, même si chaque lycéen a ses idées et ses convictions pour lesquelles il est prêt à se battre, l’essentiel est que notre futur président soit là pour aider et soutenir les jeunes dans les causes qu’ils défendent, l’essentiel est que le futur dirigeant français (qu’importe son parti) s’implique.

Les jeunes ont besoin d’être écoutés et de savoir qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils sont soutenu par leur pays.

Pour conclure cet article il est important de comprendre que même si certains lycéens ne pourront pas voter pour les prochaines élections, ils les suivent de très près car ils savent que les prochaines années seront charnières non seulement pour l’avenir de la France mais aussi pour l’avenir de l’Europe et pour l’avenir du monde.

Notre génération est celle qui aura les clés et les cartes en main pour changer les choses et nous en sommes conscients. Finalement, ce qu'il faut retenir se résume en une citation du général de Gaulle, rappelée par une camarade de classe : “Le président est garant du destin de la France et de celui de la République. Il est chargé par conséquent de graves devoirs et disposent de droits étendus.”

Chaque français, chaque jeune a sa propre vision du président. L'objectif du président est d'unir à travers une seule figure, les attentes de 67 millions de français dont 16 millions de jeunes.

Josselin LAMBERT

et Virgile BUON

Premières

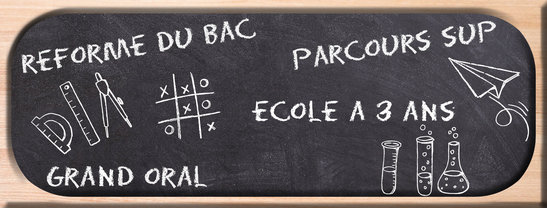

Bilan scolaire du quinquennat vu par des lycéens

Le 7 Mai 2017, la France découvrait le huitième président de la Ve République : élu au second tour avec 66,10 % des voix face à Marine Le Pen,il s’agit d’Emmanuel Macron.

Mais concrètement, qu’est-ce qui a changé pour nous, élèves ?

Au niveau des classes maternelles et élémentaires, l’école est passée obligatoire à 3 ans ; les classes de CP et CE1/CE2 des réseaux d’éducation prioritaire ont été dédoublées, une des principales mesures à caractère social du quinquennat selon les macronistes.

Le baccalauréat aussi a subi des changements : une nouvelle plateforme d’admission post-bac, Parcoursup a été créée pour simplifier l’accès à l’enseignement supérieur aux lycéens et étudiants.

Elle n’a cependant pas fait l’unanimité. En effet, tous les lycéens n’ont pas eu de propositions d’admission au même moment : selon le journal Le Parisien en 2018, le 23 Mai, 53 % des inscrits ont reçu une proposition d’admission correspondant à l’un de leurs vœux. Au 22 Juillet, c’était le cas pour 86 % d’entre eux. Cependant, 14 % des inscrits à Parcoursup (115 815 étudiants) étaient toujours en attente ou sans proposition.

Cela nous montre bien que Parcoursup n’est pas encore tout-à-fait au point.

Le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer a également entrepris une réforme du baccalauréat qui mélange le contrôle continu, les épreuves écrites sur les trois spécialités choisies par les élèves (une en première et les deux autres en terminale) ainsi qu’un grand oral.

Le mandat d’Emmanuel Macron a bien évidemment été marqué par l’épidémie de la Covid-19 à partir de 2020 et encore aujourd’hui. Ce contexte sanitaire risque fortement d’influencer notre vote lors des élections qui auront lieu Dimanche 10 Avril pour le premier tour et le Dimanche 24 Avril pour le second tour.

Anastasia BAULINATerminale

et Alice PRUD'HOMMESeconde

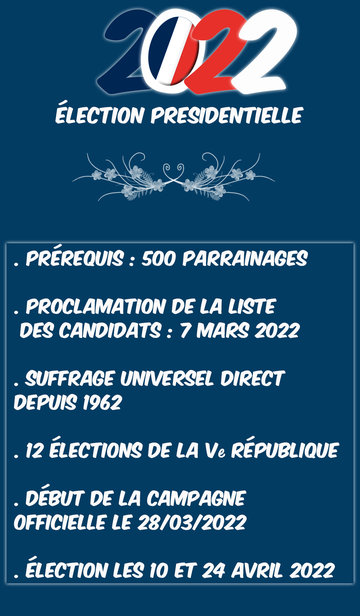

Y a-t-il vraiment un système de vote idéal ?

Prise en compte du vote blanc, un ou deux tours, un système à point ? Avantages et inconvénients des propositions de scrutin...

Dans le sondage réalisé auprès des élèves du lycée, publié dans le dernier numéro, près de 5 % des répondants avaient déclaré que, s’ils le pouvaient, ils voteraient blanc aux prochaines élections présidentielles. Penchons-nous plus en détail sur ce “candidat blanc”, qui, lors du second tour de 2017, récolta plus de 8 % des voix.

Précisons d’abord ce dont il s’agit. Le vote blanc consiste à disposer dans l’urne une enveloppe vide de tout bulletin. A l’inverse de l’abstention, il reste considéré comme un acte citoyen puisque l’électeur fait l’effort de se rendre au bureau de vote.

Jusqu’en 2014, son décompte n’était pas séparé de celui du vote nul (deux bulletins, un bulletin en mauvais état…), mais la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a changé cela.

Désormais, en étant comptabilisé à part, ce vote est considéré comme une forme de contestation, un moyen pour les électeurs de montrer leur rejet des candidats en lice. Cependant, il n’est pas encore pris en compte dans les suffrages exprimés et a seulement valeur informative.

Faut-il donner plus d’importance au vote blanc ?

Deux visions du vote

Pour ses défenseurs, la prise en compte du vote blanc dans les suffrages aurait d’abord pour conséquence d’offrir des résultats plus représentatifs de l’opinion française, ce faisant, on accroîttrait ou diminuerait la légitimité du ou de la candidate élue.

Ils proposent ensuite qu’en cas de vote blanc majoritaire lors du second tour, ce dernier soit annulé, et qu’un nouveau premier tour ait lieu, comme c’est déjà le cas dans certains pays. Selon eux, cette mesure diminuerait le taux d’abstention, en donnant une réelle alternative aux électeurs déçus ne se retrouvant dans aucun des deux candidats restants.

Toutefois, cela ne risquerait-il pas d’entraîner un blocage des institutions ? C’est en tout cas ce que reprochent ses opposants à cette réforme électorale.

Pour eux, voter, avant d’être un moyen d’exprimer ses revendications, est un devoir civique visant à choisir les dirigeants.

On peut refuser de choisir, mais ce refus ne doit pas avoir la même valeur qu’un vote classique, car il ne participe pas à la désignation d’une personne pour gouverner.

Deux tours : un système de vote idéal ?

Au-delà de ce débat, cette question interroge le fonctionnement de notre démocratie. Pour diminuer la proportion des votes blancs et de l’abstention à la présidentielle, ne serait-il pas préférable d’admettre plus que deux candidats au second tour ?

Nous pourrions aussi nous inspirer de l’étranger. Par exemple, le système allemand est indirect : les citoyens élisent leurs députés lors des élections fédérales, puis ces derniers désignent eux-mêmes un chancelier, ayant au préalable formé des coalitions.

Enfin, en remontant au XVIIIe siècle, on verra que des mathématiciens avaient eux aussi imaginé différents systèmes électoraux. Ainsi, Jean-Charles de Borda avait proposé un fonctionnement dans lequel les citoyens attribueraient un nombre de points à chacun des candidats, de leur premier à leur dernier choix, le candidat récoltant le plus de points étant déclaré vainqueur.

Anatole RAWASTerminal

Beaucoup de promesses, peu de tenues...

La campagne électorale est la période précédant une élection. Durant cette période, les candidats et leurs partis font de nombreuses promesses électorales, dans le but de récolter le plus grand nombre de voix possible.

Mais, le ou la future candidat(e) a-t-il/elle les moyens de tenir toutes ses promesses ? En a il/elle seulement l’intention ?

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ?

Tout d’abord, pour se donner une petite idée du nombre de promesses qu’un président peut faire, nous allons étudier le nombre de promesses de deux présidents ainsi que celles qu’ils ont tenu ou pas :

Président n° 1 : 940 promesses, dont : 221 promesses tenues, 128 promesses en partie tenues, 127 promesses non atteintes, 403 promesses pas encore tenues ou encore en cours 61 promesses imprécises.

Président n° 2 : 402 promesses dont : 86 promesses tenues, 27 promesses en partie tenues, 20 promesses non atteintes, 260 promesses pas encore tenues ou encore en cours 9 promesses imprécises.

Ces deux présidents n’ont pas fait le même nombre de promesses, et pourtant, en pourcentage, cela représente 23,5 % de promesses réalisée pour le président n° 1 et 21,4 % de promesses réalisées pour le président n° 2. (Le Monde, Lui Président)

Pourquoi un candidat promet-il autant ?

D’une part, un candidat doit faire des promesses qui satisfont son parti pour que celui-ci le suive. Il doit s’assurer qu’un maximum de personnes de son parti vote pour lui.

D’autre part, le candidat doit aussi “faire plaisir” aux autres partis pour espérer avoir un maximum de bulletins. Il va donc faire des concessions et s’engager pour les autres partis.

Cependant, les candidats promettent aussi, que ce soit pour leur parti politique ou ceux des autres, certaines choses qu'ils n'envisagent pas de mettre en œuvre. Pourquoi ? (Kablages) Le temps du candidat et le temps du président ? Lorsqu’un candidat se présente, il effectue ses promesses électorales en fonction de la situation de son pays.

Si il/elle devient président(e), l’élu doit toutefois s’adapter et faire face à des situations mouvantes.

Ainsi le temps du candidat et le temps du président sont très différents car certains événements peuvent venir perturber un programme électoral (ex : attentat, crise économique/sanitaire, catastrophe naturelle…).

Le programme d’un président ne peut pas toujours être mis en œuvre si le contexte ne s’y prête pas.

Félice MONNIER

Première

Femmes et Hommes : Des inégalités qui persistent, mais...

Lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le monde professionnel, c’est se battre contre les inégalités de genre qui structurent notre société tout entière.

De tout temps, des inégalités entre les femmes et les hommes ont existé avec des différences qui tendent à s’amoindrir avec les années.

En France et partout ailleurs, trouver un travail est bien plus difficile pour les femmes que pour les hommes. En effet, même si l’emploi vulnérable est très répandu, pour les femmes comme pour les hommes, celles-ci sont surreprésentées dans certaines formes d’emplois vulnérables. Nous ne pouvons pas nier le fait que de nombreuses femmes ont réussi une grande carrière, mais est-ce au même prix que pour un homme ?

En principe, l’égalité de rémunération doit être garantie par la loi face à un travail et des responsabilités égales.

Mais, en dépit de cela, et selon l’Insee, l’écart entre les salaires moyens des femmes et des hommes atteint 16,3 % en 2017, contre 29,4 % en 1976, soit une baisse de 0,3 point par an en moyenne sur la période. La baisse est en revanche inférieure pour les écarts de revenus salariaux (– 0,2 point par an en moyenne sur la même période). On peut en conclure que, depuis quarante ans, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes se réduisent pour un travail de même compétence et de même volume. Néanmoins, les écarts de revenus salariaux sont encore à revoir à la baisse. De même, les écarts de salaire entre les pères et les mères sont nettement plus importants qu’entre les femmes et les hommes sans enfant.

Ainsi, nous voyons par ces exemples que les inégalités sont multiples, évidemment, beaucoup d’autres subsistent. Mais, les mentalités commencent à changer et certains problèmes à se régler.

Actuellement, les jeunes femmes des nouvelles générations sont plus diplômées que les jeunes hommes. De plus, le taux de chômage de celles-ci est passé en dessous de celui des hommes, un changement que nous pouvons largement observer dans notre vie de tous les jours.

Malgré des écarts importants, le monde bouge petit à petit et espérons qu'un changement majeur s'annoncera prochainement ; laissons les préjugés de côté et place à la modernité !

Margot CASSARD

Seconde

Nouveaux visages à la vie scolaire

Avec Cynthia Blouin et Sarra Rkha, un échange sincère, bienveillant et passionnant.

Décrivez-vous en quelques phrases ?

“Je m'appelle Sarra Rkha, je suis marocaine, j'habite en France depuis un peu plus de deux ans maintenant.”

“Je m'appelle Cynthia, j’aime beaucoup être à l'écoute des gens sans mettre aucun jugement. J’aime partager des choses avec les autres.”

Quand avez vous intégré le lycée ?

SR+CB “Nous avons intégré le lycée pour des remplacements de congé maternité”.

Quels ont été vos précédents emplois ?

SR “Tous mes précédents emplois étaient dans le domaine du cinéma, j'ai travaillé en tant que réalisatrice et assistante réalisatrice sur divers tournages.”

CB “J’ai a l’origine un CAP ébéniste, la marqueterie (dessins sur bois) en particulier m’épanouissait. J'ai décidé de changer et j'ai intégré une entreprise de bougies dans laquelle j’ai été conductrice de ligne durant 14 ans.

En quoi consiste votre métier ?

SR “Le métier d'assistant d'éducation consiste à veiller à ce que les élèves respectent le règlement intérieur de l'établissement etc... Sans oublier le côté bienveillant de ce travail, veiller à ce qu'aucun élève ne se sente mal ou seul. Soutenir et aider les jeunes à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes.”

CB “Je suis référente de 5 classes, j'apprends à connaître les élèves, discuter avec eux, en étant bienveillante. L’internat notamment permet d’avoir un cadre plus intimiste pour faire la connaissance des élèves.”

Pouvez-vous me décrire votre parcours scolaire ?

SR “J'ai eu un baccalauréat en Arts appliqués, ensuite j'ai fait une licence en réalisation cinématographique à l'école des arts visuels de Marrakech au Maroc.”

CB “J’ai passé mon CAP d’ébéniste”

Vous sentez-vous bien intégrée dans le lycée ?

SR “J'ai eu beaucoup de chance d'intégrer l'équipe de la vie scolaire qui est une grande famille. Issue d'un autre pays, beaucoup de codes sont très différents, et pour parvenir à bien exécuter les tâches qui me sont confiées, mes collègues sont toujours là pour m'épauler. Je tiens à les remercier tous.”

CB “J’avais quelques appréhensions, je pensais que ça allait être dur parce qu’il faut s’imposer devant les élèves. Le contact passe bien avec les élèves, malgré tout, il y a un règlement intérieur qu’il faut faire appliquer. Je me sens à l’aise dans mon poste.”

Avez-vous des projets dans le futur ?

SR “Je compte tourner en mai si tout se passe bien au Maroc. J'ai aussi d’autres projets qui sont en attente de confirmation.”

CB “J’ai actuellement un CDD d’un an car je remplace Mathilde mais j’apprécie vraiment le lycée et s'il y a une possibilité de renouvellement de contrat ici, j’aimerais bien rester. Éducatrice c’est vraiment un métier passionnant .”

Quels conseils à donner aux lycéens ?

SR “J'ai deux conseils qui peuvent s'appliquer dans tout métier et pour tout étudiant, le premier serait d'oser essayer, si l'occasion se présente à vous : foncez. Vous ne serez que plus fort et mieux armé pour ce que vous désirez faire après. Le deuxième conseil serait de toujours rester humble :traitez tout le monde avec le même respect que vous voulez qu'on vous donne.”

CB “Dans le métier que je fais, il faut être à l’écoute et ouvert d’esprit parce que les élèves ont besoin que l’on soit là pour les écouter sans jugement. Il faut être à l’aise avec les élèves et dans une dynamique de partage. Mais il faut aussi savoir s’imposer pour faire appliquer le règlement.”

Chloé Pellouet est également une nouvelle surveillante venue en renfort pour aider la vie scolaire en sous-effectif (covid). C'est une ancienne élève de Charles Péguy, elle est partie du lycée il y a tout juste 5 ans.

Olympe COLLIGNON

Terminal

Les jeunes sont citoyens, mais iront-ils voter ?

Des instituts d'opinion montrent l'intérêt des jeunes pour des questions citoyennes. Mais aussi un désintérêt pour les scrutins. Regard sur cette ambivalence.

La politique désigne selon la définition du dictionnaire Robert tout ce qui est relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Nous sommes actuellement dans la Vème République depuis le 4 octobre 1958 et en cette année 2022 la France se prépare à élire le neuvième président de la Vème République.

Nous allons donc dans cet article nous intéresser au regard que portent les jeunes générations sur la politique et voir quels sont les combats politiques qui pour eux sont primordiaux.

Tout d’abord, nous remarquons que les jeunes ne sont pas totalement désintéressés de la politique et du sort de leur pays comme peuvent souvent le laisser penser les médias et les autres générations. Ce dénigrement du civisme de la jeunesse n’est alors qu’à moitié fondé. En effet, selon une étude de l'institut de sondage Harris Interactive en 2022 la moitié des 16-25 ans déclare parler au moins une fois par semaine de politique avec ses différents cercles de sociabilité.

Bien que l’on constate une activité plus forte chez les plus de 20 ans, les 16-17 ans sont tout de même 44 % à déclarer parler au moins une fois par semaine de politique avec leur cercle familial.

La politique suscite donc encore aujourd’hui l’intérêt des jeunes générations. Selon l’institut de sondage IFOP en 2021 61 % des 18-30 ans déclarent être intéressés par la campagne de l’élection présidentielle de cette année. La politique est toujours un sujet d’actualité bouillonnant qui entraîne polémiques et réactions des jeunes.

Néanmoins, cet intérêt pour la politique et la campagne présidentielle de 2022, ne s’accompagne pas nécessairement d’une politisation de la jeunesse. Effectivement, s’ils suivent de près ou de loin la politique française, les jeunes sont nombreux à s’abstenir de voter. Loin de se souvenir de la phrase de Malcolm X “C'est le bulletin de vote ou la balle, la liberté ou la mort, la liberté pour tous ou la liberté pour personne”. Actuellement le vote ne semble plus être une arme pour les jeunes générations.

Selon l’IFOP en 2017 32 % des 18-24 ans s’étaient abstenus de voter tandis qu’en 2021 59 % des 18-30 ans prévoient de s’abstenir au premier tour de l’élection présidentielle de 2022. Non seulement les jeunes générations ne croient plus au pouvoir du vote mais elles ne parviennent pas ou peu à se positionner politiquement parlant.

Si bien que selon Harris Interactive en 2022 parmi les 16-25 ans, 4 jeunes sur 10 ne se déclarent proches d’aucune formation politique en particulier.

Si le milieu social et la catégorie socio-professionnelle des individus et de leurs parents jouent sur l’intérêt porté à la politique, nous constatons tout de même une baisse nette de la politisation des jeunes.

Ce phénomène relève surtout de la méconnaissance de la politique par les jeunes générations. En effet, à l’heure des réseaux sociaux et des chaînes télévisées d’informations en continue il y a ce que l’on appelle "l’infobésité". Les jeunes ne savent plus où s’informer, qui écouter, entre les médias qui sont objectifs et ceux qui sont politisés. Aujourd’hui 52 % des 16-25 ans selon Harris Interactive déclarent s’informer de la politique principalement sur des médias en ligne tels que Vice ou Konbini.

Selon Harris Interactive, concernant les 16-25 ans 46 % d’entre eux en 2022 se disent inquiets et 23 % déçus. La nouvelle génération semble frappée par une vague de découragement et de désintérêt politique. Nombreux des jeunes interrogés évoquent aussi de façon spontanée la montée du racisme avec celle des extrêmes qui les inquiètent fortement. En bref, ils ne fondent que peu d’espoir dans le résultat et les conséquences de cette élection présidentielle.

Enfin, bien que les jeunes soient moins politisés, certains combats leur sont tout de même chers. Parmi les sujets les plus fréquents reviennent la santé, l’éducation et l’égalité hommes/femmes ainsi que l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Selon l’IFOP 62 % des 18-30 ans se disent préoccupés par cette lutte contre le réchauffement climatique. Ces chiffres sont bien évidemment à l’image du mouvement de la jeunesse de Greta Thunberg qui a entraîné notamment en France des marches pour le climat où une forte participation de jeunes a été constatée.

Les jeunes attendent des propositions concernant les aides d’accès à l’emploi pour les jeunes et aux mesures économiques en faveur de la jeunesse. Ainsi selon Harris Interactive 79 % des 16-25 ans se déclarent positifs à l’instauration de la gratuité des transports en commun. Par conséquent, les jeunes sont favorables à l'amélioration des conditions de leur génération, mais aussi à la question environnementale et à la lutte contre les inégalités.

Finalement, alors que les élections présidentielles approchent à grands pas, la jeunesse semble manifester un certain détachement vis-à-vis de l’avenir politique de notre pays. Entre méconnaissance, déception, découragement et inquiétude, la “génération Z” n’a pratiquement plus foi dans le pouvoir du vote et de la politique. Si cette dernière souhaite que les choses changent, qu’on la considère davantage. Souhaitant plus de justice sociale, elle ne sait pas comment s'y prendre et ne voit manifestement pas dans la politique une manière de modifier fondamentalement la société française.

La faible notoriété de nombreux candidats à la présidentielle pousse ceux-ci à proposer de nombreuses mesures favorables à la jeunesse pour tenter de réveiller et mobiliser cette dernière, mais alors cela suffira-il ?

Evan PINEAU et Clara HINAULTTerminales

Quand Stephen "passe à table"...

Imaginez une journée sans repas au lycée ! On ne se pose pas de question, à midi, on se dirige naturellement vers les différents restaurants. Nous avons rencontré le chef de la restauration de l’établissement afin d'en savoir plus sur son travail et celui de son équipe.

« Je m'appelle Stephen Meignen et je suis le chef gérant de la restauration du lycée Charles Péguy depuis 7 ans. Je travaille en équipe avec 13 autres personnes. Je suis employé par le groupe Convivio, qui m’a proposé ce poste.

Mon métier consiste à gérer les stocks, les commandes, le personnel, l’hygiène (normes, planning et procédures de nettoyage, contrôles mensuels), le budget, les plats chauds et la livraison vers d’autres écoles, car nous faisons office de cuisine centrale. Nous proposons un service traiteur pour les particuliers qui louent des salles du lycée le week-end (mariages…). Je travaille généralement 39 heures par semaine, de 7H à 16H30/17H, mais il peut m'arriver de faire plus d’heures en cas de besoin.

Je possédais auparavant mon propre restaurant traditionnel. C’est très différent dans un restaurant scolaire où tout est planifié : menus, nombre d’élèves… Les quantités, le personnel et les règles d’hygiène sont bien plus importants à Charles Péguy avec tous ces élèves . En résumé, c’est fondamentalement pareil, tout est juste “plus” dans un restaurant scolaire, même la taille du matériel .

J'ai choisi ce métier, forcément parce que j'aime cuisiner, et que je peux utiliser au maximum des produits frais et locaux. De plus, une vraie pâtissière prépare certains gâteaux. Je peux nourrir correctement les élèves et le personnel. J'aime faire plaisir, que tous apprécient les repas et puissent se restaurer à satiété. C’est pourquoi j’ai proposé le “tout à volonté” au grand restaurant afin de limiter le gaspillage .

Pour exercer ce métier, j'ai passé un BEP et un bac pro cuisine. On peut aussi ne faire aucune étude particulière . On apprend surtout sur le tas, c'est le plus important ! Malheureusement, depuis la pandémie, nous avons eu des difficultés à recruter des équipiers. »

Grâce à sa qualité et à sa diversité, la restauration permet aux lycéens d’étudier dans de bonnes conditions. À nous d'être respectueux et reconnaissants pour leur travail. Un grand merci à Mr Meignen et à toute son équipe.

Lisa WILSCH

et Alice PRUD'HOMME

Secondes

Rejoignez la Marche de l’Espoir

Cinq étudiantes de deuxième année de BTS DATR (Développement et Animation des Territoires Ruraux) organisent un événement solidaire :

"La Marche de l'Espoir"

Cet événement est organisé par les étudiantes au profit de l’association clissonnaise “Agir contre la maladie”. Cette association a pour objet l'aide aux personnes atteintes de maladies et les personnes en situation de handicap.

La marche aura lieu le dimanche 27 mars, de 10h à 14h dans la ville de Gorges avec un départ et un accueil depuis le lycée Charles Péguy, partenaire de l'événement.

Autour de la marche

Un moment de témoignages est prévu avant la course avec des personnes atteintes de maladie et qui ont été aidées par l'association “Agir contre la maladie”.

A la fin de la marche : des foodtrucks et aussi des stands de vente de tee-shirts, bracelets et autres souvenirs de ce temps fort pour que les bénéfices soient reversés à l'association.

Inscriptions sur place

Sous réserve de modifications, le tarif de l'inscription pour la marche est à ce jour envisagé à :

6 € sans l'achat de tee-shirt

9 € avec l'achat de tee-shirt (Le tee-shirt seul 12 €)

Gratuit pour les moins de 10 ans

Alors, n'hésitez pas et rejoignez la marche de l'Espoir !

Contact : Clémence Roncin : 06-29-92-61-25 ou par mail : clemence.roncin@charles-peguy.net

Audrey LEPINAY-MAINGUET

BTS 2 DATR

Apprentissage : j'y vais ou pas ?

MFA. : Un module de formation pour sécuriser son parcours d’orientation vers l’apprentissage.

Le Lycée a ouvert à l’apprentissage depuis 2 ans le Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT) et Technicien Conseil Vente.

Dans le prolongement des séances d’information organisées auprès des classes de seconde et de première professionnelles à l’automne dernier, l’UFA Charles Péguy propose le MFA (Module de Formation à l’Apprentissage).

Les élèves intéressés de poursuivre leur formation en apprentissage (en 1ère ou terminale) pourront suivre, de février à juin, des séances collectives et individuelles leur permettant de sécuriser leur choix d’orientation et de faciliter la recherche d’un contrat d’apprentissage.

4 séances collectives les vendredi de 16h55 à 17h50 : 25 février – 11 mars – 25 mars – 8 avril 2022

Ces séances collectives seront suivies d’un accompagnement individualisé d’avril à juin.

Au programme : Travailler autour du « métier » et du secteur d’activité / Travailler sa posture et valoriser son potentiel / Rencontrer les recruteurs / Préparer sa recherche de contrat / Acquérir des compétences relationnelles de base en milieu professionnel / Travailler les codes de l’entreprise...

Module gratuit – Possibilité d’intégrer ou de quitter le module en cours d’année en fonction du projet d’orientation de l’élève.

Inscription et renseignement complémentaire : apprentissage.ufa@charles-peguy.net

Lucie Achallé, apprentie en 1ère SAP à la crèche Popins Popines de Talmont Saint Hilaire, a suivi le MFA l’an dernier et témoigne :

« Le MFA m’a apporté une aide lors de mes recherches car nous avons créé un tableau ou l’on notait les coordonnées complètes de l’entreprise et nos observations : si elles nous avaient contacté ou s’il fallait les relancer. Nous nous sommes entraînés à l’entretien d’embauche, cela nous a apporté de l’aide pour savoir quoi dire et comment se présenter.

J’ai trouvé intéressant la venue de quelques élèves en 1ère en apprentissage pour nous expliquer leur parcours.

Mon accompagnement individuel m’a beaucoup apporté car les formateurs en apprentissage sont à nos côtés pour nos recherches d’entreprises, ils nous aident à l’élaboration de notre lettre de motivation et CV. Ils sont à l’écoute et toujours là pour nous. »

Florence HOMMET

et Armelle BAUMARD Formation continue

Option "Droit et Enjeux du Monde Contemporain" en plein essor

Depuis l’année dernière une professeure anime une classe de droit et enjeux du monde contemporain. Cette année encore l’option a été proposée et elle a eu un franc succès.

Ce n’est pas une mais deux classes qui cette fois-ci ont été ouvertes. Mme Boucault la professeure à l’initiative du projet a été rejointe par Mme Mirad, une professeure de Sciences Économiques et sociales pour l’accompagner et gérer la seconde classe qui a été montée.

L’année dernière, la classe de Mme Boucault a pu participer au concours “les jeunes plaidoiries”, organisé par l'académie de Nantes, nos élèves ont été sélectionnés pour la finale qui s'est déroulée au tribunal judiciaire de Nantes.

Cette année, nos élèves ont à nouveau participer au concours et malheureusement le duo qui représentait le lycée n’a pas été sélectionné pour participer à la phase finale du concours.

Mme Mirad grâce à ses expériences en ONG et à l’Union Européenne nous permet de rencontrer des professionnels du droit grâce à son réseau, et ainsi nous faire découvrir des métiers inhérents au droit.

Pour poursuivre l'année, nos deux professeurs ont décidé de consacrer la majeure partie de leurs cours à la découverte des différentes versions du droit : droit des entreprises, des animaux ou encore des enfants. Par le biais de débats axés sur ces différents thèmes.

Axel JUHEL

Terminal

Une immersion réussie en école prépa

J’ai passé une journée en prépa scientifique au lycée St Stanislas en novembre dernier.

La journée avait commencé par une présentation du lycée, de la prépa, des différentes filières possibles (Maths Physique et Sciences de l'Ingénieur et Physique Chimie et Sciences de l'ingénieur dans ce lycée), etc…

Nous avons ensuite été répartis par petits groupes dans des classes pour observer des cours. Pour ma part, j'ai assisté à un cours de physique en pcsi (filière physique chimie sciences de l'ingénieur et informatique), sur les équations horaires et les lois de Newton.

J’ai compris une partie car leurs exercices étaient dans la continuité d’un chapitre de terminale que j'avais déjà étudié. Je n’ai pas tout compris, mais cela m’a paru normal, n’ayant pas suivi le cours.

J’ai ensuite pu déjeuner et échanger avec des élèves de première année, soit de maths “sup”, qui ont répondu patiemment à toutes mes questions.

Ils m’ont expliqué leur quotidien : ils travaillent durement, ont un devoir surveillé sur table par semaine le samedi de 4h…

La charge de travail en dehors des cours est assez élevée : autour de 2h minimum par soir, et beaucoup plus le week-end. Il est ainsi très difficile de faire des activités à côté.

La pression est forte : il y a un classement, les notes sont souvent peu élevées par rapport à la terminale, le concours concluant les deux années angoisse beaucoup…

La prépa est un marathon et non une course : il est nécessaire de travailler continuellement toute l'année et non pas ponctuellement pour un devoir surveillé.

Malgré cela, ils ne regrettent pas leur choix : la prépa est difficile, mais un esprit de solidarité règne entre eux, et ils s’entraident, pour faire leurs devoirs, pour réviser… De plus, ils voient la prépa comme un challenge et ont un rêve à atteindre : être acceptés dans l'école qu’ils visent. En soi, la prépa est considérée comme un défi, une étape dans leur vie qui est contraignante (l’un affirme devoir choisir entre faire un peu de sport ou prendre du temps pour ses amis), difficile mentalement mais qui leur a forgé le caractère, leur a donné une méthode de travail, et donc les a fait grandir mentalement.

De plus, même si la prépa ne convient pas à certains, il existe toujours des passerelles pour se réorienter.

Après cette discussion, j’ai eu la chance d’assister à plusieurs “khôlles”, spécificité de la prépa. En effet, les élèves doivent, environ 2 fois par semaine, se plier à une interrogation orale intensive visant à les préparer aux concours. Ces khôlles les forcent à réviser régulièrement, et ainsi connaître leur cours sur le bout des doigts. En maths et en physique, il s’agit généralement d’une démonstration de cours et un exercice à faire pour appliquer ce dernier. En français et en anglais, il s’agit plus d’un oral avec introduction, le développement des parties puis une conclusion sur un texte après une préparation d’environ 30 minutes.

Plusieurs choses m’ont marquées : le cadre était à peu près similaire au lycée, les élèves étaient une trentaine, voire une quarantaine, par classe et étaient assez encadrés : ils doivent faire des devoirs, les absences sont notées, etc… Somme toute, la prépa m’a semblé être la suite logique du lycée.

Il y avait quelques différences : le rythme m'a paru plus rapide, les élèves plus assidus, le calme régnait dans la classe. Cependant, le professeur restait attentif à ce que tous comprennent le cours. Il faisait intervenir les élèves : par exemple, pour la résolution des exercices, c’étaient les élèves qui allaient au tableau et présentaient leur travail.

En conclusion, cette immersion était une bonne expérience, Elle m’a permis de me renseigner davantage sur les pré-requis nécessaires pour entrer en prépa et d’en connaître le quotidien.

J'étais intéressée par les écoles d’ingénieurs et les classes préparatoires scientifiques. Cette visite m’a confortée dans mon choix.

Elle m’a permis de démystifier la prépa, qui me paraissait alors si dure, presque impossible.

En résumé, pour faire une prépa, que ce soit scientifique, économique ou littéraire, il est nécessaire d'être motivé, mais pour y réussir, le plus important est de fournir un travail régulier sur toute l'année.

Ludmilla SAINTIER

Terminale

"La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre"

Avez-vous déjà prêté attention au nom de la rue “Général Audibert” dans le bourg de Gorges ? Pourtant, elle rend hommage à un héros local ! A travers la grande guerre, dans le secret de la résistance puis l’horreur de la déportation, découvrez l’histoire méconnue de Louis-Alexandre Audibert.

Il naît à Bordeaux le 4 mai 1874. Plus tard il intègre la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr pour devenir officier de l’armée de Terre. Il s’illustre ensuite durant La Grande guerre. En 1918 il est blessé au combat, ce qui lui vaut une citation à l’ordre de l’armée.

A la fin de la guerre il devient professeur à l’Ecole de Guerre où il enseignera au futur général américain George Patton. Par la suite il prend sa retraite au château de l’Oiselinière à Gorges, commune d’origine de sa femme.

Bientôt il est rattrapé par la fureur de la guerre. En 1943 à l’âge de 70 ans il entre en résistance contre l'occupant allemand. Il est nommé chef de l’Armée Secrète (groupe de résistance “gaulliste”). Poursuivi par la Gestapo, l’impitoyable police politique nazi, il se cache au Monastère des Augustines dans le Morbihan (56).

Cependant, il est capturé le 17 mars 1944. Emmené à Vannes il va y subir interrogatoires et tortures. Audibert se comporte en brave et à l’image de Jean Moulin refuse de parler, il va en sortir sourd et amnésique. Alors le général est déporté dans l’effroyable camp de concentration de Buchenwald. Au même moment, sa fille Geneviève et sa femme Claire sont également capturées. Claire meurt dans le camp de Rawensbruck, gazée alors qu’elle avait pris la place d’une jeune fille de 18 ans.

A l'issue de la guerre il est libéré par son ancien élève, le Général Patton. Après une brève carrière politique, il se retire à Gorges où il meurt en 1955. Il était notamment grand-croix de la Légion d'honneur. Une plaque de rue lui rend hommage sur le bar ''Santa Fé" dans le bourg. Ne l'oublions pas !

Josselin LAMBERT

Première

BAFA : au coeur de la formation

20 élèves du lycée se sont retrouvés pour passer leur formation BAFA, en compagnie de deux animateurs formateurs, dont Antoine, membre de la vie scolaire au lycée.

Un groupe avec un envie

commune : animer"Le ridicule ne tue pas". Il suffit d'une phrase pour résumer cette semaine riche en émotions partagées par les 22 membres de cette formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.

En effet, dès la présentation du métier par Yohan rapidement devenu "Youss" pour les jeunes et Antoine, l'autre animateur en charge d'encadrer le groupe, le ton était donné.

Activités à gogo

Les apprentis animateurs se sont essayés à des animations diverses et variées, des activités manuelles comme la fabrication de bracelets ou encore des activités culinaires en tout genre. Au programme également : des jeux et activités sportives comme le béret, la sardine, ou d'autres jeux qu'ils ont découvert comme le Mario Kart, où le but est d'exploser le ballon de baudruche au pied de son adversaire. Ils ont également organisés des veillées chaque soir généralement par groupes. Mais le BAFA c'est aussi de la théorie autour de la pédagogie, autour de l'équilibre alimentaire, du rythme des enfants sur une journée, de l’autorité...

Des moments forts qui créent des liens

Mais au-delà de l'apprentissage, ce sont également des liens forts qui se sont formés, entre des élèves du même lycée qui se croisaient sans se reconnaître.

Durant toute une semaine, de tôt le matin jusqu'à parfois tard le soir, ils ont vécu des moments forts et mémorables durant les activités mais également à l'internat où ils séjournaient..

Et maintenant, que faire ?

Grâce à cette formation, les jeunes vont maintenant pouvoir effectuer leur stage pratique de 15 jours au sein d’une structure d’accueil pour enfin se spécialiser dans un troisième temps et finaliser leur diplôme BAFA. Une fois ces trois étapes effectuées, les jeunes pourront intégrer des structures périscolaires et des centres de loisirs pour y travailler.

Melvin BROUCQUEPremière

Apprenez les gestes qui sauvent !

Au lycée, il est possible de passer le PSC1 pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire de suivre une formation sur la prévention et les secours civiques de niveau 1 avec un diplôme à la clé.

En effet, lorsqu’on se trouve devant une situation d’urgence, on ne sait pas forcément comment réagir, on perd ses moyens.

Cette formation permet d'être prêt à réagir aux accidents de la vie quotidienne et d'être capable de venir en aide à une personne en danger, voire même blessée.

Elle dure environ 7 h, et est accessible à tous. Les participants sont au maximum 10 par formateur.

Elle alterne entre cours théoriques et expériences pratiques. En quelques mots, lors du PSC1, on apprend à réaliser des gestes stoppant l'étouffement, la perte de connaissance, les arrêts cardiaques, les différents types de malaises comme l’AVC ou l’hypoglycémie et comment distinguer ces derniers, etc...

Tout est basé sur l'apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique de ceux-ci au cours de mises en situation où les formateurs simulent des accidents.

Un guide récapitulant les gestes appris ainsi qu’un diplôme sont remis à la fin de la formation.

Le montant du PSC1 coûte environ 60 €, cependant elle est gratuite pour les jeunes avec l’utilisation du pass culture. C’est également un vrai plus sur le CV .

Cela enrichit son parcours professionnel, mais va également au-delà : c’est un acte citoyen, qui pourrait vous permettre de sauver une vie un jour .

Ludmilla SAINTIER

Terminale

le p'tit coin des lecteurs

Elles ont lu pour vous....

Le cerf-volant Laetitia Colombani

Bouleversant et émouvant, le roman de Laetitia Colombani vous plongera au cœur des défis rencontrés au quotidien par les jeunes filles d’Inde, souvent confrontées au travail forcé et à l'inaccessibilité de l’éducation. C’est d’ailleurs ce défi que Léna, une jeune française venue rejoindre l’Inde après une tragédie, va essayer de relever, en fondant une école pour instruire les enfants indiens. Partagé entre des moments lumineux et d’autres très sombres, Le cerf-volant met en avant le pouvoir de la volonté pour changer la vie de nombreux enfants, mais également l’impossibilité de changer tous les destins à la seule force de ses bras.

Ponctué par l’espoir et le doute, le récit utilise des mots justes pour décrire la triste réalité de ce pays d’Asie du Sud, où règnent toujours de très fortes inégalités. Alors n’hésitez plus et plongez-vous au cœur de la culture indienne !

Clarisse DAUBERCIES,Terminale

Glace Christine Féret-Fleury

Dans un monde post-apocalyptique, plongé dans les conséquences dramatiques du réchauffement climatique, et ravagé par la pollution des humains, Sana n’a plus rien à perdre maintenant que plus personne ne l’attend chez elle. Elle décide donc de partir à l’aventure retrouver son ami, Kay. Pendant son périple, elle rencontrera des personnes qui la soutiendront, d'autres, au contraire, la décourageront... Elle découvrira également des territoires qu’elle pensait mythiques. Va t-elle réussir sa mission ?

Ce livre m’a énormément plu. Les personnages sont très attachants et je me suis très vite plongée dans l’histoire et dans l’aventure de Sana. Ce livre facile à lire, traite de façon “imaginaire”, mais dans un futur proche, les problèmes d’aujourd’hui comme le réchauffement climatique où les nouvelles technologies. J’ai mis entre guillemet le mot “imaginaire” puisque c’est une représentation du futur, mais ne peut-on pas envisager un jour, une potentielle existence de ce monde ?

Laissez-vous porter par l’histoire palpitante de Sana, cette jeune fille qui tente de retrouver son plus cher ami, Kay, disparu ou enlevé plutôt…mais chut… je ne vais pas trop vous en dire. En espérant que cette histoire vous plaira, autant qu’elle a plu à mon entourage et à moi-même !

Tess BRANGERTerminale

"Autant viser la Lune"

C’est en 2019, au détour d’une conversation entre les deux femmes, que Manuella apprend l’angoisse de Carole quant à ses résultats d’examens mammaires.

Manuella propose alors sa présence lors des résultats d’examen à Carole qui, au premier abord, décline sa proposition. Elle finit par l’accepter.

Ce 17 Mai marque l’arrivée du cancer du sein dans la vie de Carole, et Manuella est là.

Les premières photos de l’hôpital et des soins sont prises au téléphone, puis avec l'appareil photo. Ces dernières étaient destinées à expliquer le quotidien de Carole à ses enfants et son mari.

La proximité, l’amitié et la complicité des deux femmes naissant, Manuella propose à Carole une séance photo avec son turban, puis sans, dévoilant à Carole la femme qu’elle est sans ses cheveux. Une photo marquera cette séance, et donnera l’idée d’une exposition.

« Il y avait des photos reportage avec beaucoup d’éléments dans les images, et d'autres artistiques. Ce côté artistique fait partie de nous deux, il était très important »

Malheureusement le Covid-19 et le confinement obligeant les deux femmes à rester chez elles et mettre en parenthèse leur activité, l’écriture a bercé leurs journées afin de légender les images.

C’est ainsi qu’elles se sont rendues compte qu'une exposition ne suffirait pas. Un livre serait LA bonne idée.

Et c’est en surmontant des problèmes de délais, de couleurs, de logiciels, de fautes et de relecture que le livre photo "Autant viser la lune" a vu le jour. Il retrace le quotidien de la maladie du point de vue de Carole et celui d’accompagnante à travers la plume de Manuella, les textes et les images sauront vous émouvoir, vous aider à mieux appréhender la maladie et oseront même vous rendre les yeux brumeux.

« On a toujours été sûres que ça pouvait aider les gens, à différents niveaux que ce soit pour les malades ou les accompagnants ».

Les deux photographes se complètent dans ce projet et se sont offertes l’opportunité de voir plus grand. “Être deux ça a été très porteur”

Aujourd’hui les bénéfices du livre reviennent à la recherche grâce à leur association Etoile Rose, et est porteuse de futurs projets.

Jéromine MOREAU, Terminale

Je suis née en Ethiopie

Est-ce que tu as déjà cherché un jour le contact avec tes géniteurs ?

Non, je n'en ressens pas le besoin. Dans ma famille mes parents ne m'ont jamais fait sentir une différence du fait que j'étais adoptée.

Connais-tu ton histoire ?

Ma mère biologique était malade, elle n'a pas eu le choix de me mettre à l'adoption.

Savais-tu que tu n'étais pas la fille biologique de tes parents ?

Je l'ai su naturellement dès l'enfance. J'ai été adopté à environ un an ou un an et demi, ma mère adoptive ne pouvait pas avoir d'enfants naturellement. Avant moi, mes parents avaient déjà adopté mon grand frère à Madagascar. Le processus d'adoption a été très long et compliqué, il s'est passé 4 ans entre la demande d'adoption de mes parents et mon arrivée dans la famille.

Est-ce que tu t'es déjà sentie différente ?

Non, ça n'a jamais posé problème, on ne m'a jamais fait sentir une différence pour la couleur de ma peau.

Serais- tu prête à adopter comme tes parents ?

Oui ça ne me poserait pas de problème, mais j'aimerais quand même porter mes enfants si c'est possible.

Est-ce que tu as déjà été stigmatisée du fait que tu étais une enfant adoptée ?

Oui, on m'a fait des remarques. Par exemple on m'a souvent dit que ma mère n'était pas ma vraie mère, mais ça ne m'a jamais vraiment atteint. Être mère ce n'est pas juste accoucher. Être mère c'est prendre soin de son enfant, lui donner des valeurs. "

En Ethiopie, 60 % des enfants abandonnés ne quittent jamais l'orphelinat. Les procédures d'adoption en France sont très compliquées. Après avoir passé un agrément, moins de la moitié des parents ont un enfant. En effet, l'adoption a pour but de trouver des parents à un enfant, l'objectif n'est pas de trouver un enfant à des parents.

Propos recueillis auprès d'une élève du lycée par

Candice DRENO

Terminale