Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Notre journal, page par page

Cette année, la « Semaine de la Presse et des Médias d'Information » (du 27 mars au 1er avril 2023) est axée sur le thème de "L'info sur tous les fronts". Cela nous offre l'opportunité de vous inviter à découvrir ce numéro spécial axé sur les frontières.

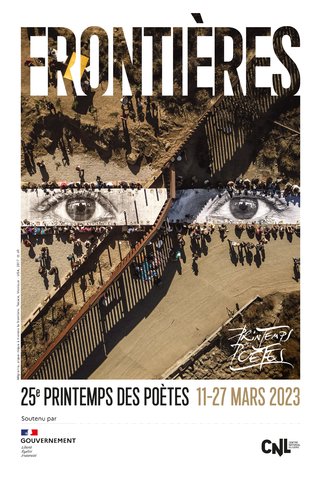

De nos jours, les frontières et leurs enjeux politiques sont au coeur de l'actualité, comme nous le constatons depuis plus d'un an maintenant avec la guerre aux frontières ukrainiennes. Les frontières ont un rôle important : elles font souvent objet d'enjeux politiques qui sont au coeur de la presse, mais aussi de l'univers culturel. C'est ainsi que ce thème des Frontières est aussi celui du « Printemps des Poètes » , manifestation littéraire et culturelle du mois de mars dont nous vous parlerons en page 6.

Dans ce journal, vous trouverez aussi plusieurs approches qui concernent les frontières : Pourquoi et comment faut-il tracer des frontières ? (à lire en page 1). Comment les frontières sont-elles au coeur de l'actualité, notamment en Ukraine ? (à lire en page 2, avec notamment une interview d'Anne-Claire Poignard, Grand Reporter à France 2). Comment vivre avec les frontières et les dépasser ? (Avec le témoignage poignand d'un réfugié cambodgien (page 3), la question d'Internet, des enjeux transfrontaliers, de la pollution (page 4) et les projets ERASMUS + et E3D du lycée qui permettent de dépasser les frontières (page 5)).

Vous verrez aussi comment l'art et la culture ont réussi à s'inspirer du thème des frontières, et le rôle des artistes dans les conflits, leur perception de ce thème en cinéma, littérature et "border art" (à lire en page 6-7). Pour finir, vous allez voir comment sont vues les frontières à l'échelle nationale et notamment par les choletais (à lire en page 8).

Sarah D. et Aurélie F.

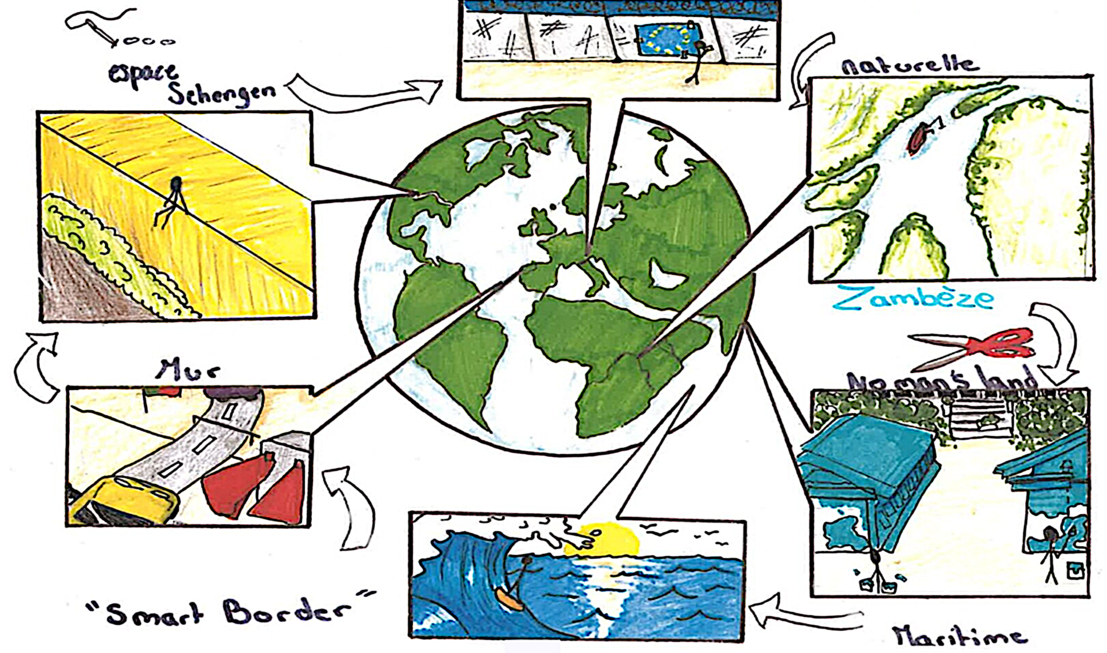

Comment et pourquoi tracer des frontières aujourd'hui ?

Les frontières se définissent comme des limites administratives et juridiques qui séparent deux États.

Leur but est de délimiter les territoires pour qu'ils exercent chacun leur souveraineté. De la même manière, les frontières peuvent avoir comme objectif de contrôler ainsi que de délimiter les flux migratoires et les marchandises. La frontière sert aussi à protéger. Cependant, séparer deux espaces territoriaux implique la mise en place de la frontière. Pour cela, une opération juridique et complexe s'effectue en trois étapes.

Dans un premier temps, la définition du tracé consiste à fixer au cours d'un débat politique la position de la frontière, afin d'adapter ses caractéristiques à la géographie locale. Ensuite, la délimitation se traduit par le traçage d'une ligne sur un plan par des cartographes. Enfin, la démarcation donne lieu à la construction de la frontière, s'effectuant directement sur le terrain. C'est là que la topographie entre en jeu : elle permet de mesurer toutes les caractéristiques d'un terrain afin de les représenter sur un plan.

Les frontières sont des constructions historiques et géopolitiques : elles sont souvent le résultat d'un rapport de force résolu de façon négociée ou conflictuelle. Même si certaines s'appuient sur des supports naturels comme des fleuves, des montagnes... elles restent artificielles et conventionnelles. La délimitation des frontières est aujourd'hui une solution trouvée pour terminer de nombreux conflits. Leurs modifications tentent parfois de répondre aux aspirations des peuples souhaitant la mise en place d' États nations. Les frontières servent aussi à séparer des régimes politiques opposés. Nous avons pu le remarquer dans le passé avec le mur de Berlin ainsi que la séparation entre les deux Corées aujourd'hui. Mais comme nous l'a prouvé l'histoire, elles ne sont pas figées, et peuvent varier au cours du temps.

Justine R. et Myrtille P.

| N° 15 - Mars 2023 | http://renaudeau.paysdelaloire.e-lyco.fr/ |

Ukraine-Russie : les journalistes français au cœur du conflit

Grand reporter à « France 2 », Anne-Claire Poignard nous livre son témoignage. Elle s'est rendue en Ukraine, au début du conflit russo-ukrainien.

Alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie débute le 24 février 2022, Anne-Claire Poignard, reporter de France 2, est sur le terrain en Ukraine dès le mois de mars 2022. Nous avons eu la chance de l’interviewer pour lui poser nos questions.

L'importance de la préparation

Lorsqu'ils partent faire des reportages sur le terrain dans un pays en guerre, les journalistes de France 2 font le voyage à trois : un(e) journaliste rédacteur, qui se charge des reportages et des interviews, un(e) journaliste reporter d'images (aussi appelé caméraman) qui a la responsabilité des images, et un(e) monteur, qui part avec tout son kit d'ordinateur, afin de pouvoir monter un sujet, un reportage au cours des interviews faites tout au long de la journée. « Quand on part à trois, on doit être capable de revenir à trois. » ajoute-t-elle. C'est ainsi que, lorsqu'ils partent dans des pays en guerre, les journalistes se doivent d'emmener des équipements de sécurité : casques, gilets pare-balles et trousses de premiers secours.

Ensuite, « On retrouve sur place ce que l'on appelle un "fixeur", quelqu'un qui habite dans le pays, mais qui est capable de parler à la fois la langue du pays et l'anglais ou le français » explique Anne-Claire Poignard, qui précise : « Le fixeur va avoir un rôle d'interprète : c'est lui qui va faire les traductions des interviews. Le fixeur doit bien connaitre sa région et son pays, afin de guider les journalistes et leur trouver des contacts pour leurs reportages. »

Des événements marquants

« J'ai été très marquée par les toutes premières minutes de notre entrée sur le territoire ukrainien. » Pour arriver en Ukraine, les journalistes ont dû traverser une frontière physique, en passant par la Pologne. « Nous allions dans le sens de la Pologne vers l'Ukraine, pour faire notre reportage, et nous avions en face de nous des centaines de personnes, de familles, d'Ukrainiens... qui fuyaient leur pays. Moi, c'est une image qui m'a beaucoup marquée, car nous, nous arrivons pour faire notre travail et eux, en face, sont obligés de quitter leur pays en quelques heures. Il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. J'ai vraiment le souvenir de ces personnes partant avec un sac à dos ou une petite valise, et c'est très marquant parce que ça ne se trouve qu'à quelques heures de la France. »

Journalisme en plateau ou sur le terrain ?

Un présentateur de télévision est une personne qui présente ou commente une émission de télévision. Plusieurs sujets différents peuvent être évoqués. Un présentateur assure l’animation, la présentation et le divertissement de son émission. Il est le pilier de son programme. Le journaliste reporter d'images réalise des reportages télévisés sur le terrain. Il recueille des images, du son et mène des interviews. Avant le tournage, ce journaliste prépare son sujet, appelle les personnes à interroger, mène une enquête préalable pour que son reportage soit pertinent. Selon Anne-Claire Poignard, « Ce sont deux métiers complètement différents. Ce sont des expériences qui n'ont rien à voir. Le reportage, c'est être sur le terrain , aller à la rencontre des gens, être à l'endroit même où les évènements se passent. Et puis être sur le plateau, c'est essayer de mettre en valeur le travail de nos collègues qui sont sur le terrain. C'est aussi un travail dont l'objectif est d'éveiller la curiosité du public. Je trouve que les deux sont très complémentaires ».

Eden TSHIMBALANGA

et Capucine PERROI

La dorsale de Lomonossov, zone de conflit dans l'Océan Arctique

La dorsale de Lomonossov est une montagne de l'océan Arctique qui passe sous le pôle Nord. Elle unit les marges continentales (zone sous-marine située au bord des continents) sibérienne et canadienne. Elle est longue de 1 800 km et large de 60 à 200 km. Cinq nations ont le droit légal d’exploiter les ressources naturelles de l’Arctique dans leurs zones économiques exclusives (ZEE) : le Canada, la Russie, le Danemark, la Norvège et les États-Unis. La dorsale n'appartient à aucun de ces pays.

Pourquoi les pays souhaitent-ils s'approprier la dorsale ?

La dorsale de Lomonossov représente un fort intérêt pour ces pays grâce à ses nombreuses ressources. En effet, selon l’US Geological Survey, l'Arctique renfermerait environ 13 % des réserves pétrolières de la planète et près d’un quart des ressources gazières mondiales inexploitées. Suite au réchauffement climatique, il sera également possible de créer des routes maritimes internationales et des zones de pêches élargies. Finalement, la fonte des glaces permettrait de découvrir de nouvelles ressources minérales.

Un conflit autour des ressources

Les pays tels que le Canada, le Danemark ainsi que la Russie sont en conflit pour savoir à qui appartient la dorsale de Lomonossov. Chacun de ces pays essaie de prouver à l'ONU que cette partie de l'Arctique lui appartient, mais, faute de preuve, l'ONU n'attribue la dorsale à aucun pays. En 2007, deux sous-marins russes plongent à environ 4 km de profondeur pour y planter un drapeau et s'approprier cet espace. La Russie revendique les réserves de pétrole ainsi que les réserves de gaz naturel. Ce geste n'a aucune portée légale mais reste symbolique. En 2008, la déclaration d'Ilulissat engage les pays riverains de l'Arctique à résoudre pacifiquement leurs conflits.

Comme l'expert de l'institut norvégien Claes Ragner l'affirme, la conquête de l'Arctique est :"une sorte de course entre les pays de l'Arctique pour étendre leur plateau continental le plus au nord possible." En étendant son plateau continental, un État gagne un droit de regard sur les activités des autres États et peut exploiter les ressources présentes. Le Canada, le Danemark et la Russie essaient chacun de s'approprier le territoire et les ressources de l'Arctique, mais tous souhaitent éviter un conflit militaire.

Jeanne BERTAULT

et Camille COUSSEAU

Les migrants face à l'injustice européenne

De plus en plus de migrants se déplacent sans trouver une terre d'accueil. Bon nombre de migrants trouvent la mort faute d’avoir été secourus. Ainsi, l’Agence France Presse (AFP) a annoncé le 3 février dernier la mort de 12 migrants traversant la Méditerranée, dont une mère et un enfant.

Les pays de l’Union Européenne responsables de l’accueil des migrants sont en tension. « La situation devient vraiment dramatique. L'Europe doit faire quelque chose, le gouvernement doit faire quelque chose », a souligné le maire de Lampedusa. Suite à cela, le gouvernement italien d’extrême droite, dirigé par Giorgia Meloni, a mis en place une nouvelle loi qui dit que tous les navires des organisations non gouvernementales (ONG) devront informer les autorités italiennes lorsqu'une embarcation est secourue. Les autorités devront ensuite décider du port dans lequel les bateaux devront accoster. Régulièrement, ce sont des ports situés loin des lieux d'intervention, ce qui pénalise le travail des ONG. Cette loi a été critiquée et a créé des conflits entre les instances du Conseil de l'Europe.

Selon l'organisation internationale pour les migrations (OIM) de l'ONU, 1 377 personnes ont été déclarées mortes ou disparues en 2022. Et 63 depuis le début de cette année sur ce passage migratoire.

Alicya DE REPENTIGNY

et Théo CHERBUY

Un an de guerre en Ukraine : le bilan

Comment mieux comprendre cette guerre complexe, qui fait rage depuis de nombreux mois ?

Un conflit déjà ancien

Depuis 8 ans, des tensions importantes existent entre l'Ukraine et la Russie.

En 2014, les habitants de la capitale de l'Ukraine, Kiev, expriment leur besoin de liberté et souhaitent également plus de liens avec l'Union Européenne. Peu après cette demande, la Russie commence déjà à envahir l'Ukraine, et annexe la Crimée. Ainsi, une guerre civile débute dans ce pays. Certains prennent partie pour la Russie tandis que d'autres défendent l'unité de l'Ukraine. Pendant ces 8 années consécutives, plusieurs pays de l'Union Européenne essayent de réinstaller la paix.

Cependant, cela ne fonctionne pas. La Russie a autrefois été à la tête d'un empire qui s'étendait bien plus loin que les frontières russes d'aujourd'hui. Vladimir Poutine fait souvent référence aux liens particuliers de la Russie avec les pays qui composaient à l'époque l'empire. Les Ukrainiens s'opposent alors à cette idée. Aujourd'hui, ils comptent donc défendre leur pays afin de reprendre leurs libertés. Ces tensions ont mené les Russes à lancer une offensive militaire le 24 février 2022. Cette offensive transformée en guerre est aujourd’hui au cœur des préoccupations européennes.

Les réponses de L'Union Européenne

L’Union Européenne riposte à l'attaque russe par de nombreuses décisions. Ainsi, le 16 mars 2022, la Russie est exclue du Conseil de l'Europe et accusée de "crimes de guerre". Le 23 juin, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays européens accordent à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union Européenne. Le 15 novembre, une mission militaire européenne est lancée pour former les soldats ukrainiens. Le 5 décembre, une saisie européenne sur le pétrole russe est effectuée. Puis, le lendemain, l'Europe sanctionne pour la neuvième fois la Russie pour dénoncer l'annexion illégale de la Crimée et l'attaque militaire contre l'Ukraine. En ce début 2023, le 25 janvier, l'Allemagne annonce la livraison de chars à l'Ukraine.

La désinformation envahit les actualités

Durant toute cette année de guerre, les "fake news" ont fait rage, notamment à travers les réseaux sociaux. Cette désinformation s'est surtout produite en Russie et dans les pays anglophones, mais également en Ukraine. Par exemple, une des fake news la plus rencontrée est "le fantôme de Kiev". Selon un article de La Voix du Nord, ce serait un pilote qui aurait abattu plusieurs avions russes. Dans une vidéo, nous pouvons le voir en train d'abattre plusieurs de ceux-ci. Cette information a été publiée par l'ancien président ukrainien, Petro Porochenko, et par l'armée ukrainienne. Seulement cette information est fausse : la vidéo vient en réalité du jeu vidéo simulateur de combats aériens : "Digital Combat Simulator". Concernant les Russes, d'après un article du site du journal Libération, après avoir bombardé la maternité de Marioupol début mars, ceux-ci ont affirmé sur leurs médias que deux photos de ces victimes étaient fausses, et que celles-ci avaient été réalisées par des actrices. Cependant, les deux femmes sur les photos sont bien réelles : l'une a succombé à ses blessures, tandis que l'autre a accouché de son enfant peu après le bombardement et a survécu. Cette désinformation apporte des confusions sur les évènements pour la population et peut même engendrer des conflits entre les pays concernés. C'est alors un problème majeur en ces temps de guerre qu'il faut s'empresser de résoudre afin d'éviter des conflits nés d'incompréhensions.

Sonia PETITEAU,

Amélie PENAUD

et Lauryne GEAUFREAU

Passer une frontière en temps de guerre

D'une frontière à l'autre, le passage peut se montrer périlleux avec le danger et la souffrance : le témoignage de So Serey Vuthy.

So Serey Vuthy est un homme cambodgien né en 1968. Enfant, il vit avec ses parents et ses cinq frères et soeurs à Svay Rieng au Cambodge. À cette époque de fortes tensions, le pays est sous la direction d’un régime politique extrémiste, dirigé par Pol Pot. A la tête de ce régime, les Khmers rouges envahissent la ville de Svay Rieng, avec pour objectif d’exécuter les personnes instruites par peur que celles-ci, grâce à leur savoir, entraînent la rébellion du peuple.

Une famille en danger

Le père de Vuthy est alors instituteur, et donc l’une des principales cibles du régime. Il est contraint de changer de ville dès que les Khmers rouges progressent. Mais rapidement, sa situation devient trop dangereuse pour sa survie. « Mon père se sentait menacé. Un jour, il ne se sentait pas bien et est parti. Il est rentré vers 18h après le travail. Il a dit à ma mère : "Je m’en vais, je ne sais pas si je vais survivre ou pas". Quelques heures après, effectivement, les Khmers rouges arrivent dans la maison à la recherche de l’instituteur, mais heureusement celui-ci est déjà parti.

Un changement de conditions de vie

La famille s’est ensuite installée dans la ville de Siem Reap, et les enfants doivent travailler pour avoir assez d’argent. À sept ans, Vuthy travaille dans une rizière à Samraong, à plusieurs kilomètres de chez sa mère. Il explique : « Je ne pouvais voir ma mère qu'une fois par an ». Un jour, il sort pour la rejoindre, en traversant des champs et rivières, même s'il ne sait pas nager : « J'ai appris à nager comme ça. Au milieu des ossements et des corps qui flottaient dedans ». Il se souvient de s'accrocher à sa mère en pleurant, alors qu'on le tire pour qu'il retourne à Samraong.

Traverser une frontière en temps de guerre

La famille décide par la suite de quitter le Cambodge pour se rendre à pied en Thaïlande, à 60 km de là. Mais c'est loin d'être facile, car le chemin est rempli de pièges. Les Khmers rouges y ont creusé des gouffres recouverts de feuillages avec des piques dessous, et enterré des mines qui explosent dès que l’on y pose le pied. Les champs et forêts sont couverts de cadavres. « Pendant le trajet, à 200 ou 300 mètres, on entend les bruits d’une mine qui explose. Et après, quand on arrive, on voit les gens blessés ou décédés. Au niveau de la frontière, il y avait beaucoup de morts par terre qui n’étaient pas ramassés après les tirs des soldats, c’était atroce. »

Arrivée en Thaïlande

La famille reste une semaine à la frontière avant de pouvoir passer en Thaïlande.« Toutes les deux trois nuits, il y a les bombardements des Khmers rouges dans les camps. Ça dure une heure, et à la fin il y a des cris, des pleurs, parce qu’il y en a qui sont décédés, qui sont blessés. Il y a des incendies par-ci par-là. C’était l’horreur. »

La famille est ensuite recueillie dans un camp pour migrants non loin de la frontière. Là-bas, la mère de famille va chercher des vivres et découvre des avis de recherche de familles. Sur l'un d'entre eux, elle reconnaît la photo de son conjoint. Elle apprend alors qu’il est bien en vie, et parti en France parce qu’il connaissait la langue. A la suite de plusieurs lettres échangées, le père envoie à sa famille tous les papiers nécessaires pour qu’ils puissent tous se rendre à Bangkok pour prendre l’avion vers la France.

Retrouvailles et nouvelle vie

Vuthy arrive à l’âge de 11 ans en France. Le lendemain, son père vient les retrouver. « On a atterri et le lendemain il est venu nous voir. Il avait hâte de nous rencontrer. Ça faisait plus de cinq ans qu’on ne s’était pas vus. Un an après son départ, le dernier de la famille est décédé de famine. Quand on est arrivé, il a dit : "où il est le dernier ?" Et il a pleuré lorsque ma mère lui a dit qu’il était mort. » La famille part alors à Limoges, dans un foyer où se trouvaient d’autres immigrés, dans l’attente de trouver une situation stable. Pour Vuthy, c’est un changement radical, un endroit où il retrouve un confort et une sécurité qu'il n'avait pas chez lui : « C’était un réel luxe d’être de nouveau réunis, même dans un foyer ». Finalement installé à Tours, So Serey Vuthy a pu faire des études et fonder une famille. Il est aujourd'hui père de 3 enfants.

Louane N., Clément T.,

Axel M. et Tina D.

Visiter le pays le plus fermé au monde, est-ce possible ?

La Corée du Nord est l'un des pays les moins fréquentés par les touristes, car c'est un Etat très fermé sur lui-même et surtout car son régime n' est pas vraiment attrayant. Mais récemment, de plus en plus de touristes s'y intéressent et souhaitent le visiter, ce qui peut paraître très surprenant.

Le pays le plus fermé du monde ?

La République Populaire Démocratique de Corée, plus communément appelée Corée du Nord, fait partie des pays les plus fermés, politiquement et socialement. Son régime politique est une dictature communiste très stricte. Aucun réseau social d'un pays étranger n'y est par exemple autorisé.

La version officielle donnée par le régime nord-coréen : un pays ouvert

Le site gouvernemental du tourisme de la Corée du Nord (KTG North Korea Travel) explique pourtant que le pays est très ouvert sur la question du tourisme. Il propose lui-même plusieurs types de visites, comme par exemple des visites en groupes (avec 10 personnes maximum) ou bien des visites individuelles. Mais le terme « voyages indépendants » ne signifie pas pour autant que l'on soit en mesure de se rendre en Corée du Nord quand on le désire, avec son propre groupe ou par soi-même. Il faut être accompagné dans ses déplacements par deux guides coréens et par un chauffeur. Le site officiel nous indique aussi qu'il propose des séjours linguistiques d’été pour apprendre le coréen à Pyongyang, séjours de 25 jours maximum. Le programme associe des cours intensifs le matin et des visites dans le pays l’après-midi et le weekend.

De nombreuses difficultés de déplacement

La difficulté la plus évidente pour traverser la frontière de la Corée du Nord est d'abord de trouver un vol direct. Les touristes passent par la Chine pour entrer dans l'Etat. Ensuite, lors du voyage vers Pyongyang, les contrôles sont obligatoires et effectués à de multiples reprises.

Les mouvements à travers la Corée du Nord sont restreints et contrôlés par les autorités du pays. Les touristes sont à longueur de journée accompagnés par des guides locaux désignés par l’État. Ils ne peuvent pas non plus rencontrer des habitants. Les transports en commun ne sont pas disponibles pour les étrangers, à l'exception des permis et des métros guidés. Les touristes ne sont pas autorisés à conduire lorsqu'ils voyagent en voiture.

Clémentine RUPP

Passer la frontière franco-portugaise, du XXe siècle à aujourd'hui

Maria P. et Maria C. nous livrent leurs témoignages.

La France,

une destination rêvée

A partir des années 1930, le Portugal connait la dictature avec le maréchal Salazar. A l'heure de la construction européenne, le pays reste ainsi isolé en Europe. Les frontières sont attentivement contrôlées. De plus, l'économie portugaise est encore fragile, restant principalement agricole. Le niveau de vie des habitants est inférieur à celui de ses voisins européens qui profitent des Trente Glorieuses. Le chômage frappe une part importante de la population. Dans ces conditions, les Portugais cherchent massivement une meilleure vie à l'étranger à partir des années 50. Le Brésil, destination favorite à l'époque, connaissant aussi la crise, les Portugais se tournent pour la plupart vers des pays développés plus proches comme l'Allemagne, la Suisse, et surtout la France. Étant impossible d'obtenir un passeport, des filières de migrations clandestines se mettent peu à peu en place. Mais ceux qui arrivent à réunir les sommes exigées connaissent un périple compliqué.

Des traversées mouvementées

Nous avons recueilli les témoignages de Maria P. et Maria C., deux Portugaises ayant immigré avec leur famille en France. "Nos maris ont d'abord franchi les frontières seuls, à pied, à travers les montagnes et rivières pour échapper aux autorités. En Espagne et en France, ils durent se débrouiller entre trains ou voitures de passeurs pour aller de ville en ville." En France, l'intégration se fait facilement, le pays étant en constante recherche de main d’œuvre. "Pour trouver un travail, c'était du bouche à oreille, principalement dans le domaine de la construction." Les deux femmes font ensuite le même chemin en 1966 avec les enfants et quelques affaires sur le dos. Néanmoins, à la frontière franco-espagnole, Maria P. se fait arrêter par des douaniers : "Mon mari, qui avait obtenu un titre de séjour, a dû venir nous chercher, mais s'est fait gifler car il ne parlait pas trop français." Arrivées à Cholet puisqu'elles avaient des connaissances déjà installées ici, elles deviennent femmes de ménage : "Ce sont nos employeurs qui nous ont obtenu les cartes de séjour, que l'on renouvelle depuis tous les deux ans".

Les avancées dues à la construction européenne

Depuis, l'une des familles est retournée vivre définitivement au Portugal pour la retraite, mais "c’était quand même dur de laisser en France la famille et la vie que nous avions construite". L'autre y retourne encore à chaque vacances d'été. Après la création de l'espace Schengen en 1985, puis l'intégration du Portugal démocratique en 1986 dans l'Union Européenne, les frontières se sont énormément ouvertes. Avant tout ça, les passages de la frontière en car (puisque les deux femmes n'ont pas le permis) étaient longs et laborieux : "Tout le monde devait descendre, donner les passeports et attendre que le car soit fouillé". Cependant, après l'intégration européenne de la péninsule ibérique, tout a changé : "Nous étions toujours en car, mais plus rien ne nous bloquait à la frontière, plus aucun policier, de station de contrôle ou de fouille. Même si nous pouvions occasionnellement nous faire contrôler, la simple présentation de la carte d'identité suffisait. Le temps de trajet en était donc grandement raccourci."

La communauté portugaise représente aujourd'hui plus d'un million de personnes en France.

Noé P., Flavie P. et Jade C.

Internet permet-il de dépasser toutes les frontières ?

Pour 60,4 % des élèves du lycée, Internet franchit les frontières.

208 pays utilisent le réseau Internet dans le monde. Aujourd'hui, chacun peut discuter et partager avec des individus dans le monde entier. Grâce à Internet, la population est tenue au courant des événements par des internautes locaux, qui vont eux-mêmes les diffuser sur les réseaux. C'est une diffusion des cultures sans franchir une ligne tracée sur une carte. D'un point de vue général, on pourrait dire que oui, Internet permet de dépasser les frontières.

Internet : l'ultime frontière

Trois types de frontières : c'est ce que possède Internet : les frontières physique, logicielle et juridique. La frontière physique sépare des Etats. La frontière logicielle est restreinte par les enclaves numériques. Quant à la frontière juridique, elle est due aux lois internationales et nationales. Les Etats voulant affirmer leurs souverainetés veulent que le réseau internet respecte leurs lois. C'est notamment le cas de la Chine qui a mis en place une muraille numérique qui lui permet de filtrer les informations qui entrent sur son territoire. Cela permet de limiter les rébellions et de faciliter la propagande à grande échelle du régime. Plus extrême encore, la Corée du Nord possède son propre intranet (réseau local) national, totalement dissocié du réseau mondial. D'autres territoires sont simplement déconnectés de l'Internet mondial et national comme l'Irak, l'Afghanistan ou le Turkménistan. Cela est dû à la situation géopolitique de certains pays en guerre.

Pour finir, Internet annonçait l’avènement d’un espace mondial pour l’humanité, mais nous assistons pourtant à un retour progressif des frontières. Internet obéit de plus en plus aux demandes des Etats qui souhaitent recouvrer leurs souverainetés. A cause de différents Etats qui font des demandes contradictoires à Internet, celui-ci perd sa mondialité, soit sa présence dans le monde. Certaines firmes transnationales comme Google ou Facebook veulent posséder la majeure partie des activités humaines sur le net. Mais les Etats, eux, souhaitent qu'Internet se conforme à leur contexte juridique.

Hugo CRESPELLIER

et Thanh CHARRIEAU

Les enjeux économiques des espaces transfrontaliers

Les espaces transfrontaliers sont des enjeux majeurs au sein de l'Europe.

Mais qu'est-ce qu'un espace transfrontalier ? Un espace transfrontalier est un espace de territoires nationaux reliés par une frontière terrestre ou maritime. C'est un lieu de coopération entre les différents territoires, et qui permet de faire des échanges. On peut citer par exemple l'espace transfrontalier entre la France, la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. Appelé "la Grande Région", il permet la mise en place de projets entre ces territoires en faisant faire à chacun un effort collectif. Selon son site internet officiel, cette "Grande région" a représenté près de 2,5 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne en 2020, et comprend 11,7 millions d'habitants.

Les espaces transfrontaliers représentent environ 40 % du territoire de l'Union européenne, soit 200 millions d'habitants, c'est à dire un tiers des habitants de l'Union européenne. Ils peuvent prendre plusieurs formes : naturelle, maritime..., ou urbaine comme la Lorraine.

Un rôle économique majeur en Europe

Ces espaces jouent un rôle particulièrement important dans l'économie de notre continent européen, notamment grâce aux flux d'échanges de marchandises, comme des marchandises alimentaires, et de mobilités, comme les travailleurs transfrontaliers. Dans la "Grande région" évoquée plus haut, on compte plus de 250 000 travailleurs transfrontaliers. Ces derniers représentent une part importante du PIB dans les pays concernés. Les échanges de part et d'autre des frontières favorisent notamment la création d'emplois. En Europe, on compte aujourd'hui environ 2 millions de travailleurs transfrontaliers. Un exemple frappant est celui des travailleurs entre l'Espagne et la France. On recense de nombreux Espagnols qui exercent leur profession en France, principalement dans les exploitations agricoles. Une coopération maritime franco-espagnole s'est également developpée, notamment dans le cadre de la protection du climat. Un projet d'hôpital a été réalisé en 2014 afin de venir en aide aux populations françaises et espagnoles situées aux alentours.

Léïla AUBOURG, Baptiste PINEL

et Clémence GIRARDEAU

La pollution n'a pas de frontières

La mer Méditerranée : la mer la plus polluée du monde.

Chaque année, entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans.

Océans et pollution, problèmes internationaux

Selon des estimations du Figaro et de Libération, les océans contiendront plus de plastiques que de poissons en 2050. Le coût estimé de la pollution marine s’élèverait entre 259 et 265 millions d'euros. En conséquence, l'Union Européenne met en place des restrictions sur la production de plastique à usage unique. Le site du ministère français de la transition écologique affirme que la France n’achète plus de plastiques à usage unique, et interdit le suremballage plastique des fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg depuis le 1er janvier 2022. De plus, chaque année, des réunions internationales telles que les COP (Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques) sont organisées. Celles-ci permettent de mettre en place de nouvelles mesures internationales comme par exemple la mise en place des projets d'énergies renouvelables et la protection et restauration des écosystèmes marins par la COP 27.

Qui pollue la Méditerranée ?

Célèbre dans un premier temps pour ses beaux paysages et villes côtières, la Méditerranée borde directement la France. Mais selon une étude parue dans le National Geographic, la mer Méditerranée est la plus polluée d'Europe. Elle est séparée en deux parties : côté nord, des pays développés et côté sud, des pays en forte croissance économique. Cela a-t-il un impact sur la pollution dans la mer ? L'Algérie et l'Égypte représentent quasiment à eux seuls la moitié de la pollution en plastiques de la Méditerranée. Cependant, un pays très favorisé comme l'Italie est aussi un grand producteur de déchets, avec 38 000 tonnes rejetées en 2021. Ces déversements de déchets s'expliquent surtout par la situation des embouchures d'importants fleuves : le Nil en Égypte ou encore le Pô en Italie.

Les conséquences de la pollution marine

La pollution est un problème mondial. Les pays et écosystèmes marins en subissent les conséquences. De plus en plus de pays sont touchés par l'expansion d'algues nocives créées par la pollution. Même si le pays ne pollue pas beaucoup, il doit se résigner à combattre les problèmes environnementaux. L'absence de frontières physiques maritimes entraine la diffusion des déchets dans les mers du monde, peu importe leur provenance.

Mathilde CUNAUD,

Malo CHAUVIRE

et Electra DANIELLI

Une fresque européenne au self

L'ouverture internationale s'invite sur les murs du lycée grâce à un projet des eurodélégués.

Vacances de février 2023. Alors que la quasi-totalité des lycéens profite d'un repos bien mérité, une dizaine d'élèves s'affaire dans la salle de restauration. Le moment est enfin venu de concrétiser le projet qui a germé dans leurs têtes plusieurs mois auparavant.

Un projet collaboratif

Ce projet voit le jour lors du retour d'un séjour des eurodélégués à Bruxelles, en mai 2022. Pourquoi ne pas réaliser une fresque sur le thème de l'ouverture internationale, et mettant en avant la dimension européenne de notre lycée ? Après plusieurs réunions pour affiner le cahier des charges, un concours est lancé auprès des élèves des sections STD2A et option Arts du lycée. Les 6 propositions recueillies sont ensuite soumises au vote de tous les usagers du lycée. Elèves, parents, personnels enseignants et administratifs, agents... Ce sont plus de 1200 personnes qui ont voté et choisi le projet à réaliser ! La réalisation a ensuite demandé deux jours entiers de travail de la part des élèves euro-délégués volontaires.

Être euro-délégué, c'est quoi ?

Au lycée, les euro-délégués mettent en avant l'Europe grâce à plusieurs actions dans l'année, comme l'organisation des Erasmus days, semaine centrée autour de l'Europe et de ses pays. Ils se réunissent aussi plusieurs fois par an pour participer à des projets, et parler de l'Europe et de l'Union européenne. Elèves volontaires, ils sont issus de toutes les classes et de tous les niveaux. Faire partie de ce groupe permet d'échanger avec d'autres personnes venues de tous les horizons, et partageant les mêmes centres d'intérêt.

Aurélie D.

Erasmus : la culture fait tomber les frontières pour les étudiants

Enrichissez votre culture en partant à l'étranger !

Le programme Erasmus existe depuis 1987 et a été inspiré par le philosophe Erasme. Il consiste à partir entre quelques jours et un an dans un pays européen.

Qu'en est-il à Renaudeau ?

Au lycée, le programme Erasmus a vu le jour en 2017. Entre 2017 et 2019, 15 élèves accompagnés de leurs professeurs ont échangé et rencontré des Bulgares, des Italiens et des Allemands. En 2022, le lycée a été accrédité Erasmus, ce qui devrait faciliter les nombreux projets à venir. Ainsi, une classe de seconde partira dès cette année en Lituanie avec leurs professeurs pendant une semaine. Des euro-délégués se rendront pour leur part pendant une semaine à Cáceres en Espagne. Quatre élèves de seconde auront aussi la chance d'aller étudier un trimestre en Espagne. Mais le programme n'est pas réservé qu'aux élèves : il concerne aussi les professeurs et le personnel du lycée. En effet, un professeur de physique-chimie suivra une semaine de cours en Espagne, et deux personnels de l'établissement iront observer leurs homologues lituaniens pour s'inspirer de leurs méthodes.

En route vers l'Espagne !

Nous avons eu l'occasion de rencontrer Elvina, Brune, Mona et Ulysse, les 4 élèves de seconde partant en Espagne entre avril et juin prochain. Ils ont été choisis parmi l'ensemble des élèves volontaires grâce à leur motivation, leur autonomie en cours, leur bulletin, mais aussi leur niveau en espagnol. Ils ont aussi passé une épreuve écrite et un entretien oral. En binôme (le premier à Castellon près de Valence et le second à Cáceres, dans l'ouest de l'Espagne), ils partent "pour enrichir leur espagnol, découvrir la culture" mais aussi apprendre "à être autonome seul(e) dans un pays étranger". Ils en sont sûrs, cette expérience sera enrichissante. Le programme, entièrement financé par Erasmus +, était une opportunité à ne pas manquer. Le système éducatif espagnol étant différent, ils seront en dernière année de collège. Ils espèrent donc pouvoir "s'intégrer dans la famille et au collège".

L'Europe dans votre quotidien de lycéens

Grâce à l'accréditation Erasmus + et aux fonds de la Commission européenne, il y aura encore de nombreux projets pour les futurs lycéens. Si vous souhaitez partir, les opportunités sont nombreuses et les choix sont multiples.

Irina LUCAS-TISSEAU,

Hannah JUSTON-POTTIER

et Angèle LE GAC

Projet Erasmus en Lituanie : « Une ouverture culturelle enrichissante »

Cette année, une classe de seconde du lycée se rendra à Anyksciai en Lituanie.

Le 12 mai 2023, la classe de seconde 6 partira pour une semaine à Anyksciai en Lituanie. Cet échange est possible grâce au programme Erasmus, programme créé pour faire grandir l'ouverture culturelle. Ce programme contribue notamment, dans un cadre européen, à ce que les élèves puissent avoir des échanges linguistiques plus conséquents. L'autonomie des élèves ainsi que leur habilité à s'intégrer pourront également être perfectionnées.

Une immersion pure

Madame Tricoire, professeur de mathématiques du lycée, est l'organisatrice principale de l'échange avec la Lituanie. "C'est une immersion pure avec un accueil riche", explique-t-elle. Étant donné que ni les Lituaniens ni les élèves de cette classe de seconde ne parlent un anglais parfait, cela développe une autonomie et une débrouillardise chez les élèves. De plus, d'après Madame Tricoire, ils peuvent « échanger sans gêne » car tous les élèves, professeurs et personnels sont au même niveau par rapport à cette langue. Pour traverser les frontières, cette classe ainsi que les responsables du voyage prennent l'avion de Paris jusqu'à Vilnus. Vivant en France, pays de l'Ouest de l'Europe, les élèves et responsables sont depuis très longtemps éloignés des tensions et conflits des pays de l'Est de l'Europe. Ce qui n'est pas le cas de la Lituanie : "Nous sentons quand même les racines russes" raconte Mme Tricoire, en référence à l'histoire du pays et notamment à la Seconde guerre mondiale.

Un programme chargé

Plusieurs activités sont prévues pour découvrir le pays et le mode de vie des Lituaniens. Ces activités sont axées autour de la forêt et du thème du voyage. Le séjour et la rencontre avec les partenaires lituaniens ont été préparés toute l'année en classe, notamment en cours de français et d'histoire-géographie. Sur place, des promenades seront organisées dans la ville de Anyksciai pour permettre aux élèves de découvrir une ville type et son environnement. Une visite au musée du cheval, un repas local avec des spécialités culinaires ainsi qu'une visite du lycée partenaire sont également organisés afin de mieux comprendre le mode de vie de ces derniers. "Les élèves vont s'épanouir, s'ouvrir à la culture et découvrir d'autres paysages" explique Madame Tricoire pour terminer. Grâce aux fonds Erasmus attribués par la Commission européenne, cela devient ainsi possible de partir et de faciliter les échanges.

Ambre D. et Maëlle L.

Une mini-forêt à Renaudeau

Pendant la semaine du 27 mars au 3 avril 2023, des élèves espagnols vont venir au lycée Renaudeau lors d'un échange Erasmus. En effet, ceux-ci pourront découvrir le lycée pendant la Semaine de la Transition Écologique. Les informations récoltées leur seront utiles une fois revenus en Espagne pour développer l'écologie au sein de leur lycée. Cet échange ne sera pas uniquement culturel, il favorisera l'entraide entre notre génération pour combattre les maux actuels.

Les élèves venus en France pourront découvrir une action qui n'a pas pu passer inaperçue cette année. Les deux semaines du 3 au 14 octobre 2022 n’étaient pas des semaines de la transition écologique ; pourtant, elles ont été cruciales pour l’écologie au sein du lycée. Celles-ci ont vu se concrétiser un projet qui changera le visage du lycée Renaudeau pour toujours : la plantation de la forêt de Fernand. Cette mini-forêt ayant été pensée depuis l’année dernière, le projet était déjà mis en place, et en début d’année 2022, une surface de 300m² venait d’être débitumée.

La semaine du 3 au 7 octobre 2022, les plants de moutardes plantés après la débitumisation ont été fauchés puis apportés à la haie sèche pour être décomposés. Une fois les plants ramassés, la voie était libre pour que le vendredi 7, une dizaine d’éco-délégués et quelques volontaires d’une classe déchargent les 120 bottes de pailles achetées par l’association MiniBigForest.

Lundi 10 Octobre, les essences d’arbres ont été triées par familles puis ensuite en trois catégories : petits, moyens, grands. Mardi 11 octobre, des éco-délégués sont venus pailler les 300m² de terre. Mercredi 12 octobre, dans la matinée, la classe de terminale technologique STD2A est venue placer les piquets en carré de 1 m² sur la totalité de la surface.

La journée du vendredi 14 octobre, des éco-délégués et élèves de différentes classes du lycée se sont relayés pour planter les 900 arbres, trois arbres par m². Dans chaque petite parcelle, un petit arbre, un arbre moyen et un grand arbre. En raison de cette densité, la compétition sera favorisée entre les essences et dans trois ans, les arbres que les secondes auront plantés seront plus grands qu’eux.

Fabian CARCAISO

« Le Pont des Espions » : une histoire de Berlin au temps de la Guerre Froide

« Je suis Irlandais, vous êtes Allemand. Mais qu’est-ce qui fait de nous des Américains ? Une seule chose, une, une, une. Le règlement. On l’appelle la Constitution. Nous en respectons les règles et c'est ce qui fait de nous des Américains. »

Cette réplique tirée du film illustre le lien entre chaque personne et un territoire.

Un conflit de grande ampleur

Le film débute en 1957, en pleine guerre froide.

La première partie du film se passe en Amérique. Un avocat new-yorkais nommé James B. Donovan est chargé de défendre un espion soviétique capturé par les États-Unis nommé Rudolf Abel. Malgré des craintes pour sa réputation et sa carrière, Donovan accepte le dossier et décide de défendre Abel dans les règles de la Constitution. Ainsi, Abel obtient une défense parfaite qui crée chez ses concitoyens américains une haine envers Donovan.

Dans la deuxième partie du film, Donovan est ensuite chargé de négocier la libération d’Abel contre la libération d’un pilote espion américain capturé par l’URSS et un jeune étudiant américain arrêté en Allemagne de l’Est. Il se dirige ainsi en Allemagne, alors divisée entre la RDA (République Démocratique Allemande) et la RFA (République Fédérale Allemande). La ville de Berlin est séparée par un mur.

Berlin sous haute-tension

La deuxième partie du film, en 1961, se passe à Berlin, alors que le mur est en pleine construction. On voit alors bien les deux Berlin et la détresse de la population allemande. Des citoyens essayent de s’échapper de Berlin-Est. En effet, la première cause de la construction du mur est d’éviter l’exode de la population est-allemande qui représentait 3.5 millions de personnes depuis la création de la RDA.

Par ailleurs, dans la deuxième partie du long métrage, plusieurs personnes s’échappent de Berlin-Est. Dans le film, le négociateur passe par le checkpoint Charlie. Ce checkpoint est un des 4 existants. Ils servent à passer entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Les frontières dans ce film sont montrées comme des lieux dangereux, meurtriers. Mais il y a quand même des interactions entre l’Est et l’Ouest à la frontière comme au checkpoint Charlie, très fréquenté.

Il y a aussi des échanges entre l’Est et l’Ouest par l’échange de prisonniers. D’ailleurs le pont présent dans le film a officiellement connu deux autres échanges : le deuxième échange a eu lieu en 1985, lorsque 23 prisonniers politiques allemands de l'Est sont échangés contre 4 espions des Etats-Unis. Le troisième échange a eu lieu en 1986, quand 4 agents occidentaux sont échangés contre 4 agents soviétiques.

Un bon Spielberg ?

Film du prodigieux Spielberg, "Le pont des espions" est un film au contexte historique complexe. Ce contexte est porté par James B.Donovan et Rudolf Abel. Ils sont inspirés de personnes réelles, qui sont le moteur narratif du film.

Bien que certains clichés se retrouvent dans le héros de cette histoire James B. Donovan (bon père de famille, héros à ses heures perdues…), ces personnages sont néanmoins attachants et leurs histoires prenantes. La réalisation est composée de nombreux travelings avant sur les personnages. Le film n’est pas composé de scènes d’actions et joue sur la lenteur et le stress. L’ambiance est réussie, on se croit dans les années 60 tout au long du film.

Dans la deuxième partie, on ressent bien la désolation de Berlin-Est qui est aisément perceptible. A son début, le film est silencieux et la musique apparaît avec Donovan. Cette musique est par ailleurs plutôt réussie. Néanmoins, le film n’invente rien et n’est pas révolutionnaire tant dans la réalisation que dans le scénario. Les clichés du « méchant russe » et du « bon américain » sont maintenus : ainsi seuls les Russes maltraitent les prisonniers.

Nous vous conseillons néanmoins ce film, 4 étoiles.

Gilles KUHN, Jules POITIERS et Romain GALLARD

« Ces mots traversent les frontières »

Cette année 2023, le Printemps des Poètes est de retour avec pour thème « les frontières ». Vous pensez que la poésie, ce n'est pas fait pour vous ?

Ces mots à travers le Printemps des Poètes...

Comme le dit Sophie Nauleau, poète et productrice radio passionnée, « Pourquoi ne pas franchir ses propres frontières ? ». Pourquoi ne pas s'intéresser un peu plus à l'univers des poèmes ? C'est ce que souhaitaient Jack Lang, Emmanuel Hoog et André Velter, les créateurs de ce projet du "Printemps des poètes". Ils donnent envie à tout le monde, adolescents comme aînés, d'y porter attention. Ce Printemps permet à tous de découvrir le monde simplement et de manière amusante.

Vous pensez que la poésie n'est pas faite pour vous ? Chaque année, le Printemps des Poètes est un évènement en plein air, où vous pouvez rencontrer les auteurs et profiter de l'instant en leur présence. Des activités d'écriture et de lecture sont proposées lors de ces rencontres. « Mais fonce, voyageuse ! », cette citation d’Alejandra Pizarnik représente bien cet évènement. Soyez plus ouverts aux frontières, car la littérature et la poésie vont au-delà de ces dernières. Prenez du plaisir à découvrir ces oeuvres !

Ces mots sous d'autres formes...

Les frontières ne sont pas seulement présentes dans la littérature dite "classique". Par exemple, les albums, les bandes dessinées et les mangas complètent cette littérature.

L'album L'autre côté de la montagne de Géraldine Alibeu, conseillé par le Printemps des Poètes de cette année, est un bon choix. On y suit l'histoire de deux sœurs voulant faire une grande randonnée sans aucune aide. C'est un défi qui pousse ces filles à voir de nouveaux environnements, et donc à dépasser leurs propres frontières. Cet album peut être intéressant pour comprendre un nouveau sens du mot frontière, qu'on associe généralement à un conflit. Une frontière peut être personnelle, une limite à atteindre pour progresser chaque jour.

Dans un autre registre, les frontières peuvent être des protections contre des envahisseurs. C'est le cas dans le manga L'attaque des titans de Hajime Isayama, publié entre 2009 et 2021 dans le magazine Bessatsu Shōnen Magazine. Le peuple présenté dans cette œuvre est enfermé entre trois grands murs, pour se protéger des titans, des êtres vivants inconscients. Beaucoup de références à l'Allemagne du XXe siècle sont présentes pour renforcer la guerre entre les murs. Un côté plus politique est aussi visible, différentes classes sociales se battent pour avoir la meilleure place pendant les invasions. Malgré l'envie de rester loin des titans, les habitants veulent, comme les sœurs dans L'autre côté de la montagne, dépasser ces murs et briser les frontières.

Ces deux œuvres nous montrent que les auteurs passent au-delà des frontières. Grâce à leurs écrits, ils veulent rédiger une histoire sans séparation, en utilisant juste des mots et des dessins. Le Printemps des Poètes et les œuvres en général ont pour but de briser cette frontière entre la langue et les idées. La littérature permet de regrouper des personnes qui n'ont pas les mêmes principes autour d'un thème commun.

Yann AMON et Paul CARNEIRO

Quelques conseils de lecture

Eluard, Paul. Le poète et son ombre. Seghers, 2023. 1 vol. (224 p.) ; 18 cm. (recueil de poèmes)

Alibeu, Géraldine. L'autre côté de la montagne. Cambourakis, 2022. 1 vol., 24 cm. (album)

Isayama, Hajime. L'attaque des titans. 1. Pika, 2013. 1 vol.(192 p.), 12 cm. (manga, 34 tomes)

Fromental, Jean-Luc, Berthet, Philippe. De l'autre côté de la frontière. Dargaud, 2020.1 vol.(72 p.), 22 cm. (bd)

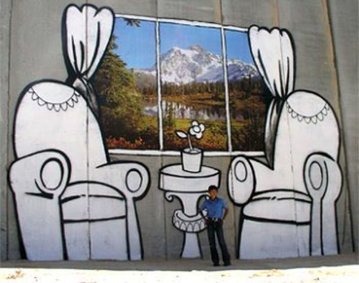

Le border art ou la voix de la réunion

La symbolique séparatrice des murs est parfois renversée par des projets artistiques locaux, comme à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

« Les murs frontaliers sont des lieux avec une forte charge symbolique ». C'est ce que confie Olivier Landes, spécialiste d'art urbain contemporain, au journal le Figaro en 2017, dans l'article "Frontières : et les murs deviennent (en fait) de l'art". Cet art des murs frontaliers, similaire au « street art » (art de rue) se nomme le border art.

Qu'est-ce que

le border art ?

Le border art (l'art-frontière) est un mouvement artistique et culturel issu de la ‘pop culture’ (culture populaire) ; il est en effet accessible à tous, et les artistes abordent au travers de leurs œuvres d'arts auditives et/ou visuelles des sujets actuels de différents domaines.

C’est à Berlin, en pleine guerre froide, que cette initiative apparaît : sur le mur, côté Berlin Ouest (RFA), des fresques en tout genre de nombreux artistes se mêlent aux messages tagués, réclamant la fin du conflit américano-soviétique. Désormais, des années après la chute du mur, à chaque frontière-barrière érigée, qu'elle soit de béton ou d'acier, les artistes n'hésitent pas à contester la fermeture d'un pays ou un conflit en participant au mouvement.

Deux frontières, deux ressentis

L'un des exemples actuels emblématique du border art dans le monde est la frontière américano-mexicaine. Tout d'abord, cette frontière est une barrière, traversant tout le continent nord-américain depuis la côte Ouest jusqu'à la côte Est. Entamé en 2007, le projet de fortification et de mur frontalier fut mis en place sous le mandat de Donald Trump en 2016, pour être construit de 2017 jusqu'à 2021, afin d'empêcher notamment les flux migratoires illégaux. La barrière n'étant pas entretenue, Enrique Chiu, un artiste américano-mexicain, prit l'initiative de lancer la création d'une fresque au début de la construction sur cette frontière du côté mexicain pour son enjolivement. Faisant ainsi appel à plus de 2300 volontaires, cette fresque monumentale devint figure d'espoir, de réunification et de paix ; car la réalité derrière ces barres de métal, c'est aussi des familles séparées, et des personnes qui ont été déportées, ou le seront très prochainement.

Ainsi, le border art n’est donc pas seulement constitué de dessins ou de provocations satiriques, mais peut aussi porter des messages, des vœux. C’est le cœur de la population qui s’exprime sur cette barrière-frontière qui leur pose problème. La particularité de la communauté américano-mexicaine est que, même s'ils souhaitent bien évidemment la chute de ce mur, ils ont décidé de s'approprier la frontière, et de paradoxalement lui donner un sens de réunification, fraternité et solidarité, dans une volonté de défier le projet de frontière séparatrice de Donald Trump.

Un autre exemple connu de border art est celui présent à la frontière israélo-palestinienne avec le projet "Santa's Ghetto" en Juillet 2005. Ce projet, initié par le célèbre graffeur Banksy, consistait en la décoration du mur de Gaza (en Cisjordanie) avec la création de plusieurs fresques sur celui-ci. L’objectif de l’artiste était notamment de protester contre l’existence de ce mur qui fut dressé illégalement, mais plus largement, de mettre en lumière le conflit israélo-palestinien. Ainsi, c’est encore une fois par le biais du border art qu’un message est transmis au monde, et qu’un artiste fait entendre la voix de nombreux habitants. Cependant, contrairement aux Mexicains, les Palestiniens ne voient pas l'intérêt « d'embellir le mur ». Comme le dit alors un vieil homme palestinien à Banksy en 2005 : « [son peuple] ne veut pas que ce mur symbole de haine soit beau, [il] ne veut pas de ce mur du tout ».

Ces deux cas représentent une cause qui est toujours d'actualité : le désir d'ouverture et de réunion. C'est la raison première de la naissance de ce mouvement au coeur d'une Allemagne déchirée. La frontière américano-mexicaine démontre l'aspect central de ce phénomène artistique, qui, même s'il peut ne pas toucher tous les cœurs, marque les esprits, et devient un outil pour ceux qui souhaitent faire bouger les choses, tisser des liens et briser les murs. Encore aujourd'hui, poussés par l'espoir de réunir les deux communautés et encouragés par la décision de Joe Biden de suspendre la fortification de la frontière, les populations locales des deux pays séparés et Enrique Chiu continuent de laisser leur trace sur le mur, grâce à leurs pinceaux.

Lorette BERTHELOT

et Rhode NIYOKWIZERA

La naissance du border art à Berlin

Comment le mur de Berlin est-il devenu un musée à ciel ouvert ?

Le mur de Berlin fut érigé dans la nuit du 12 ou 13 août 1961. Il sépare les deux Allemagnes : la République Démocratique Allemande (RDA) à l'est et la République Fédérale Allemande (RFA) à l'ouest. Ce mur est un projet secret du côté Est, partie alliée de l'URSS. Le border art, littéralement "art des frontières", est l'art qui vient s'inscrire sur des frontières et notamment sur les infrastructures qui les accompagnent. Il a pour but de dénoncer la fermeture des frontières mais également de célébrer leur ouverture, ce qui est notamment le cas à Berlin sur les restes du mur.

La naissance du border art

Dès 1961, après la création du mur, des tags anonymes sont réalisés sur le côté ouest du mur, le seul qui est accessible. Mais c'est à partir de 1989 et la destruction partielle du mur que des artistes reconnus s'expriment sur les pans de mur encore préservés. Des artistes comme Dimitri Vrubel y ont créé des oeuvres. Ce dernier est devenu connu pour son œuvre "Mon Dieu, aide moi à survivre à cet amour mortel" représentant un baiser entre Brejnev, dirigeant soviétique et Honecker, dirigeant de l'Allemagne de l'Est. Cette œuvre est un symbole du lien entre Allemagne de l'Est et l'Union Soviétique. Elle se place sur une "galerie d'art" de 1,3 kilomètres de long nommée East side gallery, située le long de la Spree, la rivière traversant Berlin. Elle contient 118 fresques d'artistes de 21 nationalités différentes.

"Test the rest"

L'East side gallery est pleine d'oeuvres phares du border art. Une des oeuvres majeures est l'oeuvre "Test the rest" de Birgit Kinder. Cette oeuvre représente une voiture Trabant, symbole de l'Allemagne de l'Est, traversant le mur, brisant le béton. Cette représentation présente le passage à travers la frontière qui séparait les deux Allemagnes et la fin de ce mur dans la nuit du 9 novembre 1989. Cette date est d'ailleurs écrite sur la plaque d'immatriculation : "nov.9-89". Cette oeuvre a été créée dans les années 90 mais a dû être rénovée en 2009 car détériorée par de nombreux tags.

Cette oeuvre peut être interprétée comme mettant en avant la volonté du peuple est-allemand de fuir la dictature communiste. L'Allemagne de l'Est y est d'ailleurs invisible. En effet, le fond est noir, comme pour symboliser une période sombre de l'Histoire. De plus, plusieurs personnes sont mortes en roulant à toute vitesse droit dans le mur. Cette oeuvre peut aussi représenter une métaphore de cette fin du mur de Berlin : le mur vole en éclats mais la voiture est intacte, comme cette soirée du 9 novembre qui n'a pas vu de débordements violents.

Le border art dans le monde

Même si le mur de Berlin en est le symbole, le border art va bien plus loin. En effet, les frontières sont partout et les artistes aussi. C'est ainsi que des artistes créent partout dans le monde, comme Rafael Lozano Hemmer et son oeuvre "border tuner" à la frontière américano-mexicaine, ou encore Banksy sur le mur construit entre Israël et Palestine. Berlin est devenue célèbre pour avoir donné naissance au border art, mais cette pratique est universelle : partout des artistes engagés s'expriment sur les frontières.

Artus R., Jade C.

et Angelina D-A.

Les enjeux des frontières à Mayotte

Un département très peuplé

Mayotte, l'une des cinq îles composant les Comores, compte environ 256 000 habitants. Mayotte est le département français d'Outre mer le plus densément peuplé, avec 690 habitants / km2 en 2017, mais aussi le plus pauvre (84 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté selon francetvinfo en 2019). La forte population de l'île et la croissance démographique rapide ont accentué la pression sur des ressources limitées, notamment en termes de logement, d'emploi et de santé.

Des défis posés par les migrations clandestines

Ces dernières années, Mayotte a connu une augmentation significative de la migration clandestine. Dans ce contexte de ressources limitées, cela pose de graves défis pour les autorités en charge de la gestion des frontières de l'île. Si les migrations continuent à ce rythme, l'ile pourrait compter 760 000 habitants dans moins de 30 ans selon l'INSEE.

De plus, les migrations clandestines peuvent entraîner une détérioration de la sécurité publique et une augmentation de la criminalité dues à la grande pauvreté. Les autorités françaises et locales sont confrontées à un défi considérable pour gérer ces flux illégaux, tout en respectant les droits fondamentaux des migrants. La coopération internationale est donc essentielle. Les autorités françaises travaillent en étroite collaboration avec les pays d'origine des migrants pour renforcer les contrôles aux frontières et lutter contre les réseaux de trafic de migrants pour qui l'argent prime sur la sécurité.

La gestion des frontières à Mayotte est donc un défi crucial pour les autorités. Il est important d'agir vite pour trouver des solutions durables pour gérer les enjeux de la migration illégale et assurer un avenir stable pour l'île et ses habitants.

Gabin MERLET,

Loan MINEAU,

et Yanni GABORIT

Mais où est Nantes ?

Pays-de-la-Loire ou Bretagne ? Le débat est toujours vif dans une ville marquée par l'Histoire.

C'est en 851 que notre histoire débute, lorsque la ville est conquise par les Bretons. Dès lors, la ville se retrouve rattachée à la Bretagne et leurs histoires sont liées. Nantes devient même la capitale où résident les ducs de Bretagne.

La ville de Nantes reste bretonne jusqu'en 1941. A cette époque, une partie de la France est sous occupation allemande, une autre partie est dirigée par le régime de Vichy et le maréchal Pétain. Celui-ci signe un décret en juin 1941, annonçant que la Loire-Inférieure (devenue par la suite la Loire-Atlantique) serait désormais séparée de la Bretagne.

De 1941 jusqu'à aujourd'hui, la ville de Nantes est donc rattachée à une autre région, appelée à partir de 1960 les Pays-de-la-Loire. Si l'on s'attarde sur la question, on se rend compte que tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision, qui reste très polémique. Des élus de Loire-Atlantique et des départements bretons, des mouvements politiques ou des associations régionales, jusqu'à de simples citoyens : certains veulent voir Nantes revenir dans la région bretonne. Ils utilisent comme argument le fait que Nantes a été une ville importante historiquement et culturellement pour la Bretagne durant des centaines d'années. Pour qu'un référendum soit organisé afin de choisir si Nantes doit faire partie de la Bretagne ou non, des manifestations sont mises en place. Il reste tout de même beaucoup de personnes ne souhaitant pas voir la ville et son département retourner dans la région bretonne, et notamment les habitants de Rennes. En effet, avec le retour de Nantes dans leur région, la ville pourrait perdre de l'influence, les deux villes étant en rivalité. Les Pays-de-la-Loire perdraient aussi un grand atout économique.

On peut dire que Nantes se trouve donc entre deux régions, en étant proche de la Bretagne sur le niveau historique, mais c'est pourtant bien aux Pays-de-la-Loire que la ville est administrativement rattachée.

Charlotte GRIMAUD,

Emilie RIGAUDEAU

et Hortense BORDIGA

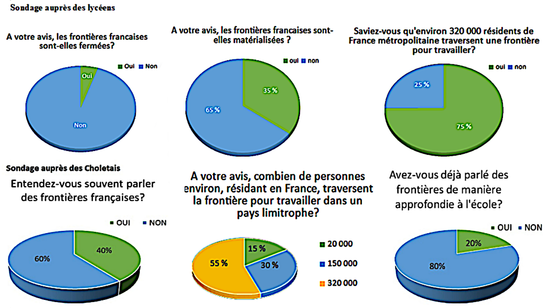

Les frontières pour les lycéens et Choletais

Nous avons interrogé 20 élèves du lycée Fernand Renaudeau. Les élèves considèrent que les frontières françaises sont ouvertes, car ils imaginent qu'il n'existe pas de difficultés à les traverser. Un peu plus de la moitié pensent qu'elles ne sont pas matérialisées, et donc simples à traverser. Or, une partie des personnes prend bien en compte cette matérialisation. Ces personnes ont potentiellement déjà fait face aux chaînes de montagnes situées sur les frontières, telles que les Pyrénées à la frontière franco-espagnole par exemple. La plupart des élèves interrogés ont conscience du très grand nombre de travailleurs frontaliers, ce qui nous laisse imaginer qu'ils sont bien renseignés sur ce sujet, de nos jours, peut-être grâce à l'école mais pas seulement, les médias aussi pouvant être un moyen de s'informer.

Nous avons aussi interrogé 20 personnes dans la ville de Cholet. Un peu plus de la moitié des passants n'entendent pas souvent parler des frontières dans leur quotidien. Cela signifie que pour les Choletais(e)s, la question des frontières n'est pas un sujet fréquent, à part quelques fois au journal télévisé. Cependant, la plupart des personnes interrogées étaient des personnes âgées. Leur manquerait-il peut-être des moyens technologiques pour pouvoir s'informer sur les frontières à travers les médias ? Les Choletais(e)s sont peu informés sur les travailleurs frontaliers, sûrement parce qu'ils ne résident pas auprès de ces frontières actives, donc ils sont moins concernés.

Une très grande majorité des personnes ne se souviennent pas avoir parlé des frontières de manière approfondie à l'école. Étant donné l'âge moyen des personnes interrogées, cela signifie qu'avant, le thème des frontières n'était pas autant abordé à l'école, par rapport à aujourd'hui.

Lisa A., Léa M. et Arnaud D.