Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

SOMMAIRE :

- Pages 2 et 3 : les formes et les lieux de la puissance.

- Page 4 : les limites à la puissance.

- Pages 5 et 6 : unilatéralisme ou multilatéralisme ? Un débat récurrent.

- Pages 7 et 8 : Points d'appui et zones d'influence dans un monde multipolaire.

Pax Americana ?

La prédominance étasunienne sur la scène internationale au début du XXIème siècle est à mettre en relation avec la diversité et l’ampleur de leurs facteurs de puissance, ainsi que leur stabilité au sommet des hiérarchies internationales tout au long du XXe siècle. Mais cette implication a été de plus en plus remise en question par la présidence Trump et les enjeux internationaux actuels (concurrence de la Chine, coronavirus...).

Quels sont les fondements et les marques qui permettent aux États-Unis de rayonner, d’influencer l’ordre international et de dominer les autres États ?

Voilà les questions auxquelles ce numéro spécial tente de répondre. Il a été réalisé par les élèves de 1ères HGGSP dont (dans l'ordre des articles) : Julie Brothier, Constance Lebrun, Margaux Pigeon, Aliénor Pietrzykowski, Adèle Durgeaud, Maxime Vincent, Ophélie Foucher, Noémie Guechaïchia, Johan MIllet, Gaël Chevalier, Aurélien Paranier, Pauline Poilane, Léane Jarry, Anaëlle Porcher, Alexia Guillemot, Hugo Chauvat, François Bourrigault, Justine Grimaud, Cloé Jolivet, Romain Rousseau, Alice Tudoux, Vivien Uzureau, Noé Marecesche, Zarathoustra Chemli, Rémi Poupard, Dylan Oger, Flavien Thomas et Faustine Reuzé. Je les félicite pour le sérieux du travail réalisé.

P. Maignant

| N° 2 - Mai 2021 - N° spécial 1ères HGGSP | www.college-lycee-saintjoseph.anjou.e-lyco.fr |

Les États-Unis : une puissance considérable !

Les célèbres lieux des États-Unis, que nous connaissons tous aujourd'hui, incarnent la puissance étasunienne et une puissance influente à l'international

Les lieux de commandement connus

du monde entier

La politique aux États-Unis est très importante, elle est représentée grâce à des lieux comme le Capitole, la Maison Blanche, le Pentagone... Le Capitole des États-Unis est le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Il apparaît dans de nombreuses séries, films ou même dans des jeux vidéos comme Designated Survivor ou La Mort aux trousses. De même pour la Maison Blanche, lieu de résidence officiel et bureau des présidents mondialement connu si on la compare à l’Elysée par exemple.

L’économie, un caractère important de ce pays

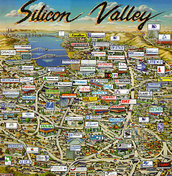

L’économie est un trait important pour les États-Unis entre ses bourses, ses entreprises reconnues, ses sièges sociaux, elle se place à une grande échelle. Les 2 premières places boursières en 2018 viennent des États-Unis (New-York). Les sièges sociaux des grandes entreprises multinationales sont étalés dans tous les États-Unis (ces entreprises attirent d'importants flux financiers comme avec Pfizer ou Johnson & Johnson en ce moment). La Silicon Valley est également un endroit majeur de l’économie grâce à ses entreprises de haute technologie comme les GAFAM connues mondialement. Le Nord-Est est la grande zone de puissance des États-Unis. On peut y retrouver les différentes bourses à Chicago et New York (Wall Street), le FMI (fond monétaire international qui permet de garantir une stabilité financière mondiale), la banque mondiale ou encore l'ONU. De plus, les ressources du pays sont colossales : l'agriculture et surtout son "agrobusiness" (ensemble des opérations impliquées dans la fabrication et la distribution de produits agricoles) sont au service de la puissance américaine. Elle représente 9.3 % de l'emploi et 4.7 % du PIB. Les États-Unis ont un fort échange commercial relié au monde entier grâce à ses nombreuses interfaces maritimes vers l’Europe, vers l’Asie...

L'audiovisuel au service

de la puissance

Le cinéma avec Hollywood ainsi que les nombreuses séries américaines sont reconnues et marquent le rayonnement de ce pays. De nombreux films reçoivent le soutien de l'Etat par l'intermédiaire du Pentagone par exemple, qui surveille ce que réalise le cinéma sur ses actions politiques, militaires et économiques afin de garder une bonne image.. Ainsi, Hollywood fabrique souvent des histoires américano-centrées, pro-américaines.

Le monde scientifique ancré dans les États-Unis

Les États-Unis sont le siège du savoir mondial puisqu’à eux seuls, le nombre de prix Nobel s’élève à 625 sur 1 014 (entre 1901 et 2018), soit 62 % à l’échelle mondiale. Il faut noter que 43 % des prix Nobel américains sont issus de la Ivy League du Nord-Est Américain (Brown,Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvanie, Princeton, Yale) auxquelles on peut ajouter le MIT, Stanford , Berkeley, UCLA,.... Pour se donner une idée de l’importance qu'ont les États-Unis dans le secteur universitaire, il suffit d’examiner le classement établi par l’université de Jiao Tong à Shanghai. On remarque que sur les six premières universités mondiales en 2018, cinq sont étasuniennes. Ces universités attirent et réunissent les meilleurs cerveaux du monde ce qui leur permet d’avoir une avance considérable sur d’éventuels concurrents. Mais comment parler des universités étasuniennes sans mentionner la première mondiale du classement de Shanghaï ? Harvard est l’université par excellence. Elle est à l’origine de 48 prix Nobel et a formé 32 chefs d’Etat. Plus de 370 000 élèves ont déjà étudié dans l’université de prestige de Boston, à l'exemple de Barack Obama (45ème Président des États-Unis), Mark Zuckerberg (fondateur et PDG de Facebook) ou encore Linda B. Buck (prix Nobel de médecine en 2004). L’Amérique est supérieure non seulement dans le domaine universitaire mais également dans la Recherche et Développement, et ce principalement localisé en Amérique de l’Ouest. Comme objet de comparaison prenons la Californie qui investit autant que l’Allemagne en R&D, analyse qui prouve que la science, alliée à son accroissement, est un pilier essentiel des États-Unis.

Julie, Constance, Margaux

New York, ville mondiale

New-York City rayonne dans le monde par la présence de nombreux sièges sociaux de FTN (Firmes transnationales comme Pfizer) mais aussi par sa place boursière la plus importante au monde (Wall Street). L'ONU (Organisation des Nations Unies) siège à New-York. L'ONU compte 193 pays, le fait qu'elle ait son siège à New-York montre la puissance diplomatique de cette métropole. La ville est aussi la plus peuplée des Etats-Unis. En outre, New-York avec sa "Silicon Alley" n'a plus rien à envier à la "Silicon Valley" située en Californie. Suite à la formation de la "Silicon Alley", le nombre d'emploi dans la haute technologie a augmenté de 30 % depuis 2008. Celle-ci est le deuxième cluster mondial après "la Silicon Valley". Tout cela montre que New-York est un centre au coeur des décisions mondiales.

New-York City foyer mondial de la culture, du savoir et du tourisme. Cette ville internationale dévoile son patrimoine culturel à ses millions de touristes. Le rayonnement mondial de New-York est dû aux monuments renommés dans le monde (Statue de la Liberté, Central Park, Empire State Building, Metropolitan Museum of Arts...).Cette ville est aussi un centre de la culture musicale, elle a notamment fait naître de nombreux genres musicaux tel que le jazz, le blues... La métropole new-yorkaise est une capitale mondiale du savoir avec ses universités renommées comme "Columbia University" et "New-York University". Elle est aussi le centre des savoirs par leur transmission lors d'échanges avec les 5000 représentants des 193 pays membres de l'ONU.

Ophélie, Maxime

Washington, capitale fédérale

Washington DC est un pilier du pouvoir, mais comment et dans quels domaines ?

Cœur décisionnel

de la puissance politique

La capitale du pays est le lieu de concentration du pouvoir politique. En effet, on y trouve les institutions politiques majeures telles que la Maison Blanche, lieu de résidence du Président et de sa famille, et le Capitole où siège le Congrès, représentant le pouvoir législatif. C'est dans cette ville que les décisions importantes sont prises. Washington accueille une fois par an « l’État de l'Union », le seul événement qui réunit les trois pouvoirs du pays. C'est à cette occasion que le Président présente son programme pour l'année en cours devant la branche législative du gouvernement fédéral.

Le Pentagone,

symbole de militarisme

Washington joue également un rôle majeur dans la puissance militaire des États-Unis.

En effet, c'est au centre de la ville que se trouve le Pentagone, considéré aujourd'hui comme un bâtiment, une institution et un symbole dans le monde entier.

Pour les Américains, il matérialise la force et l’autorité, un pilier de stabilité et le centre nerveux de l’armée. Il peut aussi être perçu comme un symbole de militarisme car il accueille depuis 1947 le ministère de la Défense qui comprend le bureau du ministre de la Défense, le chef d'État major inter-armées et les quartiers généraux des quatre armées. Depuis la création du Pentagone, le Président et le ministre de la Défense exercent un commandement d’abord national (protection du pays) puis mondial, représentant le pouvoir et l'influence étasunienne à l’étranger.

Un complexe technologique

Washington dispose d’un immense complexe militaro-industriel spécialisé dans 3 couloirs technologiques : la télécommunication et l’aviation, les biotechnologies et les technologies spatiales et militaires De nombreuses firmes transnationales (FTN) comme Boeing, Airbus ou encore Spot Image ainsi que la Banque centrale du pays siègent à la capitale ce qui renforce la puissance économique, financière et innovatrice des États-Unis. Washington reste également très connectée au reste du territoire de par son important réseau de transport routier, autoroutier et aérien (aéroport international Washington-Dulles). La capitale rayonne aussi à l’international grâce à des institutions célèbres dans le monde entier telles que le FMI et la banque mondiale, mais aussi le FBI, la CIA, la NASA ou encore de grandes universités qui attirent des étudiants venant de l’étranger.

Washington est avant tout le cœur décisionnel politique des Etats-Unis et s'inscrit comme étant le lieu de pouvoir national. Centre de commandement des forces armées du pays, la ville est très impliquée dans les décisions diplomatiques et militaires. La capitale dispose d’une puissance technologique et innovatrice d’excellence ce qui lui permet d’étendre la puissance étasunienne d’un point de vue économique mais aussi d’étendre son rayonnement à l’étranger.

Aliénor, Adèle

La Californie, un État dans L’État

Située sur la côte pacifique des États-Unis, la Californie s'étend sur 400 000 km2 et compte 3 900 000 habitants. Sa taille équivaut à celle de l'Espagne et son PIB à celui de la France (13 % du PIB des États-Unis en 2014). C'est l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. S’il était indépendant, il serait dans le top 10 des pays les plus riches du monde.

Pourquoi une telle importance ?

Avec sa position géographique avantageuse pour le commerce avec l'Asie, l'Etat possède les 2 premiers ports américains pour le trafic de conteneurs (Los Angeles et Long Beach). Grâce à son climat propice, c'est le 1er Etat agricole des Etats-Unis (1/3 de la production maraîchère, 2/3 de la production fruitière et 90 % de la viticulture). C'est aussi une destination très touristique pour ses stations de ski, stations balnéaires, parcs d'attractions, parcs nationaux etc. En 2014, elle représentait 20 % du tourisme américain, soit 7 millions de visiteurrs..

Quels sont ses atouts majeurs à l'échelle mondiale ?

Hollywood, la plus grande industrie cinématographique exportatrice du monde, regroupe les plus grands studios comme Universal, Warner ou DreamWorks. Même si le cinéma n'est pas né au États-Unis, il s'y est fait connaître depuis le début du 20ème siècle. La Californie a marqué la pop culture avec des films connus dans le monde entier comme Star Wars ou Rocky. Le cinéma hollywoodien représente plus de la moitié des recettes totales cinématographiques de certains pays (Japon 60 %, Royaume-Uni 70 %, France 52 %). Par ailleurs, l'Etat accueille les plus grosses entreprises de NTIC, dans la Silicon Valley près de San Francisco qui concentre les GAFA ou encore Twitter. Cette Silicon Valley représente plus de 50 % de l'emploi dans l'État. Depuis la ruée vers l'or dans les années 1880, de nombreux étrangers sont venus créer leur entreprise et y ont fait fortune.

Quels sont les revers à cette médaille ?

Les menaces sont liées aux catastrophes naturelles comme les séismes : la faille de San Andreas qui traverse tout l'État, peut s'ouvrir à tout moment et faire de gros dégâts. Il y a aussi l'activité humaine qui représente une menace puisque les sources d'eau naturelles sont captées par les villes et environ 80 % des eaux sont utilisées dans l'agriculture, malgré les restrictions mises en place, provoquant sécheresses, incendies et un écosystème qui s'affaiblit. Il y a de plus une inégalité entre les riches et les pauvres. En 2014 on retient que la Californie accueillait 111 milliardaires contre 16 % de la population en situation de pauvreté, en grande partie dans des bidonvilles. Elle accueille 2,5 millions de migrants illégaux venus d'Amérique latine, principalement du Mexique (70%) ce qui en fait l'État le plus multiculturel des États-Unis. On peut en conclure que la Californie est un État innovant, économiquement essentiel pour les Etats-Unis. C’est également un État avant-gardiste car l'un des premiers à légaliser le mariage homosexuel en 2008 et l'euthanasie en 2015. La Californie est le symbole du rêve américain.

Noémie, Johan

Des Etats-Unis en pleine fracture(s)

Les plans où les E.U. se retrouvent à la déroute sont multiples. En premier lieu, sur le plan économique à cause de la crise de 2008 des subprimes qui toucha en grande partie les classes moyennes et s'ajouta à la désindustrialisation constatée notamment dans le Nord-Est qualifié aujourd'hui de "rust belt" (ceinture de la rouille). Résultats : des régions sinistrées (cf. Détroit, ancienne capitale de l'industrie automobile, en faillite) et abandonnées.

Des infrastructures obsolètes

Nous pouvons aussi constater une dégradation des infrastructures et une mauvaise gestion des transports en commun. “l'America first” chère à Trump, se situe pourtant à un classement moyen : 18ème rang mondial pour les chemins de fer avec peu de lignes à grande vitesse entre autre, 30ème pour les aéroports alors qu’ils possèdent Atlanta celui qui est le plus fréquenté du monde ("hub" majeur). C’est pourquoi l’ American Society of Civil Engineers recommande de dépenser 3600 milliards de dollars pour remettre toutes les infrastructures à niveau que ce soit des barrages en passant par l’acheminement électrique, particulièrement déficient comme ont pu le constater les Texans en février dernier (réseau inopérationnel lors d'une sévère vague de froid causant des dégâts humains et matériels considérables) Cette vétusté des infrastructures est aujourd'hui prise très au sérieux par le nouveau président élu Joe Biden.

Une société

profondément clivée

En plus de cela, le clivage politique se fait de plus en plus fort aussi bien du côté des républicains que des démocrates qui plus est ses discordances se font toujours présentes avec par exemple avec la désinformation, les théories du complot, l'obscurantisme et les mouvements extrémistes, n'ont cessé de se renforcer sous l'ère Trump. Accompagné de cela, de nouveaux moyens d'enfermement qui sont présents tels que les réseaux sociaux et les bulles filtres sont des dangers pour l’esprit critique de toutes les générations.

Enfin, le pays est confronté à l'une des plus brutale crise ethnique qu'il ait connu depuis les années 1960, avec des violences policières envers les minorités, notamment noire (à l'origine du mouvement "Black lives matter"), déclenchant une vague d'indignation et de révolte massive dans tout le pays. Cette fracture sera certainement la plus difficile à cicatriser pour l'administration Biden.Aurélien, Gaël

Les Etats-Unis au coeur des conflits irakiens

Un engagement qui remet en cause leur politique étrangère.

De la Guerre du golfe en 1991 aux attentats de septembre 2001, les États-Unis sont plongés au cœur d'un affrontement politique majeur avec l'Irak remettant en question leur politique étrangère : multilatéralisme ou unilatéralisme.

1990-1991 : un allié politique pour restaurer la paix

C'est en 1990 que George Bush prononce son discours en faveur d'un monde vivant en harmonie avec un coopération entre les différents États qui « reconnaissent la responsabilité commune de garantir la liberté et la justice, où tous les droits sont respectés ». Affirmant que les États-Unis est un allié majeur de la coalition, prêts à défendre, protéger et protester contre diverses menaces. Un an plus tard, l'ONU autorise l'intervention internationale pour faire respecter l'intégrité des différents États. Les forces armées coalisées (EUA, RU, France...) réussissent à chasser les forces irakiennes de Koweit. Ici une preuve d'une grande implication étasunienne concertée démontrant l'aspect diplomatique multilatérale à cette période.

Le 11 septembre 2001 : un tournant pour les États-Unis

Depuis les attentats de septembre 2001, le multilatéralisme s'est éclipsé du centre des priorités américaines, un changement radical de politique étrangère. En effet G.Bush a souhaité agir unilatéralement sans aide extérieure, afin de mettre à profit plus rapidement l'immense puissance des États-Unis. Le discours de son père prononcé en septembre 1990 n'est plus d'actualité. Cet événement a déclenché davantage une colère contre le terrorisme et contre l'Irak désigné comme coupable et surtout constituant "un axe du mal qui s'arme et menace la paix dans le monde". Cet affrontement de deux conceptions de la géopolitique (action armée ou diplomatie) au sein de l'ONU crée des tensions jusqu'en février 2003 où le ministre des affaires étrangères français , Dominique de Villepin, plaide pour la paix dans le monde. En effet les États-Unis demandent à l'ONU l'autorisation d'intervenir militairement. Or, Villepin met en avant que cette opération aurait sans doutes des conséquences sur la solidarité de cette unité, et supprimerait son efficacité. Il évoque effectivement la force pour lutter contre ce terrorisme si les recherches et les inspections étaient impossible à maintenir. Finalement, les Etats-Unis se passeront de l'accord international et interviendront unilatéralement. Ils seront largement critiqués pour cette intervention en-dehors du cadre international et surtout en raison d'exactions commises par certains soldats à l'encontre d'Irakiens.

Alexia, Anaëlle

Une politique étrangère au service des intérêts suprêmes des Etats-Unis

La politique étrangère américaine slalome entre deux courants : le multilatéralisme et l’unilatéralisme . Le multilatéralisme est l’attitude d’un

pays à coopérer avec un maximum d’autres pays, qu’il traite comme partenaires. A l'inverse, l'unilatéralisme est l’attitude d’un pays qui agit sans chercher à obtenir l’assentiment ou la coopération des autres. Jusqu’à aujourd’hui, les Etats-Unis ne cessent de changer entre ces deux fonctions. Mais laquelle sert vraiment leurs intérêts ?

Entre unilatéralisme...

Depuis toujours, l'unilatéralisme est le fondement de la politique extérieure des États-Unis. Tout d’abord en 1823, avec la doctrine de Monroe qui stipule que toutes interventions européennes dans les affaires du continent américain sont considérées comme une menace. Et en contrepartie, les États-Unis n'interviendront jamais dans les affaires européennes. A travers cette doctrine, on remarque que les Etats-Unis ne cherchent pas à coopérer avec l’Europe mais ils veulent que chaque pays gère ses propres problèmes. Et cela afin d’éviter de nouvelles guerres de colonisation.

Mais ça ne s’arrête pas là, en effet, en 2003, la première puissance mondiale déclare la guerre à l’Irak sans le soutien des Nations Unies. D’autre part, avec Trump, elle quitte plusieurs organismes comme l’UNESCO ou le conseil des droits de l’Homme. Elle veut agir de son propre chef, comme elle l’a toujours fait. Pour résumer, les États-Unis sont ce qu’ils sont aujourd’hui grâce à l’unilatéralisme et ils ont beaucoup de mal à changer d’attitude et à passer au multilatéralisme.

... et multilatéralisme

Depuis toujours, les Etats-Unis sont paradoxaux. Ils oscillent entre unilatéralisme et multilatéralisme, en fonction des présidents. Georges Walker Bush craignait les dangers d’un multilatéralisme fort. Il disait ne pas vouloir que les alliances entravent la construction des États, et ne souhaitait pas être piégé par les guerres des autres. Georges W. Bush était néanmoins pour les coalitions ponctuelles et non permanentes. Le multilatéralisme fait tout de même partie intégrante de leurs traditions puisqu’il est un outil diplomatique pacifique et utile. Ainsi, les accords de Bretton Woods de 1944 font du dollar la monnaie internationale, pour faciliter les ententes économiques. Ensuite en 1975, la création de collaboration entre les puissances économiques du monde (G7 : Etats-Unis, France, Italie, Canada, Allemagne, Japon, Royaume-Uni). Elle est encore, en 2020, présidée par les États-Unis. Enfin, le prix Nobel de la Paix a été donné à Barack Obama en 2009 pour son encouragement à la coopération à la collaboration internationale, notamment après avoir adhéré aux accords nucléaires iranien.

Ainsi, les États-Unis se placent entre l'unilatéralisme et le multilatéralisme.en fonction de leurs intérêts suprêmes.

Léane, Pauline

Obama : un président à l'écoute du monde

Président des Etats-Unis d’Amérique entre 2008 et 2017, membre du parti Démocrate, Barack Obama va mener une politique visant à réduire l’unilatéralisme, en prenant en compte l’avis des autres pays ainsi que des autres instances internationales avant de prendre des décisions mondiales. Pour mener à bien cette politique, il va renforcer son smart power consistant à limiter l’utilisation du hard power (utilisation de l’armée), en favorisant les moyens politiques, économiques, culturels et juridiques (soft power). On parle en français de "puissance intelligente" ; car avant d’agir ils réfléchissent au moyen le plus approprié, face à une situation nécessitant l’intervention des États-Unis ou bien lorsque qu’on les consulte. Autrefois, les « Gendarmes du monde » s’imposaient grâce à leur supériorité militaire.

Obama cherche à maintenir le leadership américain en renforçant d’autres aspects de la puissance : la diplomatie, le renseignement… Avec ces outils, il souhaite maintenir sa forte influence tout en estompant les opérations militaires. Durant ses deux mandats, il va mettre en place différentes mesures favorisant le multilatéralisme : en juillet 2015, il signe l’accord de Vienne sur le contrôle du programme nucléaire iranien ; en décembre, il réouverture une ambassade à Cuba ; et en février 2016, il signe le TPP (traité de libre-échange transpacifique). Il reçoit même dès 2009 le Nobel pour son engagement en faveur de la paix dans le monde.

François, Hugo

"America first" : la politique étrangère selon Donald Trump

Trump rebat les cartes de la diplomatie américaine.

L’unilatéralisme débridé de Donald Trump

L’unilatéralisme a été adopté par Trump dès le début de son mandat et était un des points forts de sa campagne. Avec son slogan “America First”, Trump avait dès lors montré son scepticisme quant aux engagements multilatéraux des EUA.

Il souhaitait faire passer les intérêts, la sécurité et le peuple américain avant le commerce, l’immigration et la politique étrangère. S’appuyant également sur le patriotisme, il prend ses décisions en faveur des salariés et des familles américaines et veut rendre le pouvoir au peuple car il considère que les États-Unis ont assez donné. Augmenter les taxes et éradiquer le terrorisme islamiste radical sont également dans ses idéaux. Par-dessus tout, il veut que le progrès des États-Unis écrase le progrès des autres pays. Cette politique pose pourtant problème avec de nombreux autres États pour qui le multilatéralisme est la seule réponse aux nombreux défis mondiaux. Ils dénoncent ainsi l’unilatéralisme, en disant qu’il “conduit toujours vers l’abîme”, et que seules des actions collectives permettent aujourd’hui la paix, comme par exemple au Moyen-Orient. Par conséquent, ces désaccords de méthodes entre les États conduisent à des conflits plutôt nombreux. Cela pose souci par rapport à de nombreux sujets actuels, comme le commerce, mais aussi le réchauffement climatique ou la paix mondiale.

Des actions à la hauteur des dires du président

Donald Trump n’y est pas allé de main morte avec les États-Unis et sa politique de redressement. Ses actions ont été multiples, et contradictoires. En effet, à la fois réfléchies et irréfléchies, sensées et insensées, bénéfiques et dangereuses pour les États-Unis et le monde entier, elles ont été lourdes de conséquences et largement contestées. Donald Trump souhaitait premièrement défendre son pays, à la fois contre ceux qui volent les entreprises, l’emploi et la production de produits. Il voulait ainsi ressusciter les frontières, et a commencé la construction du mur du Mexique. Il avait comme idée de créer de nouvelles alliances, et de renforcer les anciennes, ce qui au final était illogique et absurde de par sa volonté d’isoler le pays et d’avancer seul. On peut toutefois dire que Donald Trump a développé l’agriculture du pays, a permis un redressement économique et de nombreux bénéfices financiers, ce qui n’a fait que renforcer les convictions de ses électeurs. De nombreuses actions négatives peuvent cependant être citées : il a manqué de respect à d’autres pays, a insulté ses voisins ainsi que les alliés des Etats-Unis. Il s’est également retiré de nombreux accords internationaux, comme l’accord de Paris sur le climat en juin 2017, ou alors en juin 2018, le retrait du conseil des droits de l’Homme et plus récemment son retrait de l'OMS. En parallèle à cela, il s’est moqué des institutions multinationales, les a dénigrées, et a dépouillé le Ministère des Affaires Étrangères.

Une politique non sans lourdes conséquences

Cette attitude unilatérale que D. Trump a toujours adoptée, a cependant eu de nombreuses conséquences. En instaurant l'isolationnisme, il a fortement réduit le poids des EUA dans la communauté internationale. En vantant le chacun pour soi et en se retirant de nombreux traités-clés, tout en dénigrant la coalition internationale, Trump a totalement isolé les EUA sur différents plans comme le commerce, le changement climatique ou encore la paix au Moyen-Orient. Il a également renforcé le poids des dictateurs par ses agissements. Entre la rencontre avec Kim-Jong-Un en juin 2018 ou encore plus récemment l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2020, Trump a dévoilé une hostilité aux fondements de la démocratie alors qu’il était censé en défendre les valeurs. Donald Trump a donc fait basculer les EUA vers un régime plus autoritaire et populiste. Tout au long de son mandat, il a, au fur et à mesure, déçu la population américaine par des promesses non ou mal réalisées comme par exemple la lutte contre le terrorisme islamiste radical, mais il s’est aussi attiré la haine de certains pays comme le Mexique, avec la construction du mur à ses frais. Toutes ces décisions prises rapidement, sans réflexion apparente et aux allures de caprices aux yeux des autres pays, ont fortement contribué à la décrédibilisation des EUA, qui avant, était considérée comme la superpuissance qu’il fallait écouter et suivre.

Cloé, Justine

Le retour du multilatéralisme avec Joe Biden ?

Comparé à son prédécesseur qui n'est autre que DonaldTrump , Joe Biden dès sa prise de pouvoir à la tête des Etats-Unis le 20 janvier 2021, décide de renouer avec ce qu'il appelle le transatlantique et donc rapprocher les "rives" avec une vision plus multilatérale et ainsi mettre fin au "America First" de son prédécesseur. En effet, son apparition au pouvoir est marquée par le retour des Etats-Unis sur des sujets internationaux comme les droits de l'Homme, la relation avec l'Union Européenne ou encore sur le climat avec le retour des Américains dans l'accord de Paris.

Néanmoins la diplomatie américaine se voit freiner par la mésentente depuis toujours avec la Chine. Assurément pour entraver son adversaire, Joe Biden et les "QUAD" (les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie ) reprennent du service en renforçant leur stratégie pour des manoeuvres navales communes dans l'océan indien et en mer de Chine, ou encore par leur renforcement de leur coopération contre la pandémie mondiale liée au coronavirus. Toutes les mesures sont réfléchies et prises pour contrer la Chine qui n'est plus un pays émergent comme il y a quelques dizaines d'années mais bien un pays installé dans l'économie mondiale, et désormais 1er concurrent et rival des Etats-Unis.

Romain

Les États-Unis : gendarmes du monde ?

La chaîne de commandement des armées américaines est complexe. Le Secrétaire à la Défense dirige le Department of Defence (DoD) constitué de 17 agences de défense et 3 départements militaires (US Army, US Air Force et US Navy) employant 1.3 million de militaires en 2018. Ce département est le plus important de l'administration américaine. En 2019, Donald Trump décide de passer le budget militaire à 700 millions soit 35 % des dépenses militaires du monde (France : 3,3 %). Les États-Unis détiennent ⅓ de l’exportation mondiale d’armes.

De nombreux alliés

Les Etats-Unis bénéficient aussi d'alliés sur tous les continents : l'Europe dans le cadre de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) mais auss l'Australie, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Japon ou encore l'Arabie saoudite où ils s'approvisionnent en pétrole... De plus, le fait d’avoir un siège à l’ONU renforce leur autorité. La détention d'armes nucléaires intimide certainement aussi et les bases navales américaines sont déployées sur tous les océans (6 flottes dispersées sur toute la planète). Les seuls États réellement hostiles sont Cuba, l'Iran, Djibouti, le Zimbabwe et le Soudan.

En Afrique 7200 soldats sont déployés sur le terrain dans le cadre de l’Africom (Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique) pour gérer les conflits comme en Somalie, au Nigeria, en Libye et au Tchad. Mais avec la volonté de Trump de réduire le nombre de militaires en Afrique pour se concentrer sur ses concurrents chinois et russe, une commission parlementaire craint que “la supériorité militaire des Etats-Unis ne s'érode à un niveau dangereux".

Perte de leadership ?

Donald Trump a pris des décisions comme par exemple se retirer de l’accord de Paris de 2015, Ce genre de décision déplaît à d’autres et en conséquence cette puissance incomparable perd de son leadership.

Les guerres du futur

L’armée américaine se projette dans le futur et sur les guerres à venir. William Roper qui dirige le Strategic Capabilities Office (SCO), une section du ministère de la défense américain chargée d’imaginer et d’anticiper les conflits armés du futur, fait le lien entre la science et le champ de bataille. Il a pour but d’envoyer des robots au combat, comme par exemple des drones, ou encore de créer une réalité augmentée pour aider les soldats à détecter les ennemis. Il intervient sur le sujet de la modification génétique sur les humains mais confirme qu’ils respectent la vie humaine.

Pour conclure, les Etats-Unis restent une puissance militaire majeure et influente mais en perte de crédibilité.

Alice, Vivien

Les États-Unis boudent l'Europe

Après la 2ème Guerre mondiale, une alliance est née entre les Etats-Unis d'Amérique (EUA) et l'Europe qui a permis la création de l’OTAN, dans un but militaire afin de limiter l'impact et le pouvoir de l'URSS en Europe.

La fin de l'OTAN ?

Cette alliance est remise en question depuis plusieurs années notamment par l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine (2017-2021). En effet il y a une différence d'objectifs entre l'EUA et l'EU, tout d'abord militairement parlant par exemple lors de la guerre en Irak en 2003, la France et l'Allemagne, les deux pays majeurs de l'Europe n'ont pas voulu participer à ce conflit alors même que celle-ci a été déclarée par les EUA et que ces deux pays font partie de l'OTAN. De plus la France essaye de créer un projet d'armée européenne. Actuellement la question d'une nouvelle guerre froide se pose et donc intensifie les tensions entre les membres de l'OTAN sur les différents objectifs militaires.

Des désaccords commerciaux

Il y a une sorte de concurrence entre des entreprises du bloc américain et européen comme le conflit entre Boeing et Airbus, au niveau des exportations des produits agricoles ou encore les tentatives de protectionnisme instauré par Donald Trump. D’ailleurs, ce dernier annonçait que les EUA finançaient à 90% l’OTAN et qu’ils étaient déficitaires dans les échanges commerciaux avec l’Europe, or en réalité ils financent seulement 67 % de l’OTAN et sont certes commercialement déficitaires mais seulement des biens car si l’on ajoute les services, c’est l’Europe qui est déficitaire. De plus on peut voir avec les accords PTCI et CETA, qui ont pour objectif de créer une zone de libre-échange entre l'UE et respectivement les Etats-Unis et le Canada, ont été grandement critiqués et ont subi un refus en Europe.

Un signe emblématique est de cette mésentente : le nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles créé par les Européens dont les coûts de construction ont été critiqués par Donald Trump. Ce dernier va même jusqu'à comparer l’Europe et la Chine qui est le principal concurrent des EUA !

Tout cela nous montre bien l'entente compliquée entre les deux partenaires. Mais rappelons tout de même que l’arrivée de Joe Biden à la présidence américaine en 2021 va surement créer une évolution dans les relations entre les EUA et l’Europe qui avaient atteint un stade critique.

Dylan, Rémi

La domination des mers par les États-Unis

La thalassocratie est une capacité fondée principalement sur la domination de la mer. C'est avant tout un objet de puissance, que la Chine n’hésite pas à disputer aux États-Unis.

La Chine menace la thalassocratie étasunienne

La Chine est désormais connue pour sa force commerciale, et aussi pour son “collier de perles”, un réseau de bases militaires potentielles. Sa stratégie supposée serait donc de pouvoir intervenir partout et rapidement dans une zone donnée, et de surpasser la présence des États-Unis dans cette zone, avec 13 bases navales et 3 ports d’attache pour la Chine contre 10 bases militaires et 2 flottes américaines. Pour le moment loin de l’offensive, la Chine serait plutôt dans une stratégie de protection et de dissuasion par rapport à la puissance maritime américaine. Les États-Unis assurent ainsi mettre en place un “contre-collier de perles” proche de celui des chinois, en installant des bases au Japon, Corée du Sud, Singapour et en océan Indien. Également, la Chine n’hésite pas à revendiquer des territoires leur ayant appartenu, plus ou moins, y compris Taïwan,.

CCTV, chaîne chinoise internationale, explique et montre dans une vidéo la puissance américaine, effroyable et grandiose. grand moment de propagande.

La Chine est donc probablement une puissance qui fera de plus en plus concurrence aux EUA par la mer.

La Chine subit la thalassocratie américaine

La puissance américaine possède une forte emprise militaire sur le monde entier. En effet, c’est la seule puissance à pouvoir intervenir militairement n’importe où dans le monde, à n'importe quel moment et rapidement, grâce à son omniprésence et à son arsenal militaire impressionnant. De plus, depuis 2012, la Marine étasunienne tente de contenir la puissance chinoise en mettant en place la "stratégie du pivot", qui vise à concentrer les zones de force navales en Asie-Pacifique afin de mieux les contrôler, en s'engageant également dans une lutte d’influence avec la Chine, en Asie du sud-est.

Une domination navale américaine qui reste planétaire

Les États-Unis démontrent leur puissance au reste du monde avec leurs 11 porte-avions dont le dernier-né, d’une nouvelle génération, à propulsion nucléaire, opérationnel d’ici 2022, mesurant 333 mètres de longueur et pouvant accueillir 4460 personnes à bord pour un coût total de 12,9 milliards de dollars, de quoi donner le vertige. Les EUA sont capables de bien plus en terme de hard power (avions de chasse, cyber-protection, tenues militaires ultra perfectionnées, arsenal nucléaire poussé…) que la France, avec son humble et unique porte-avion Charles de Gaulle. De quoi décourager tout ennemi.

Pour conclure, la Chine remet en cause la thalassocratie par sa présence sur les mers d’Asie avec son "collier de perles", mais la thalassocratie américaine garde une ampleur mondiale, lui octroyant une grande puissance sur le reste du monde ainsi qu’une grande force d’action à la fois rapide et efficace. La Chine peut ainsi être vue comme une concurrente directe des États-Unis, tant militaire que commerciale.

Faustine, Flavien

Une influence culturelle inégalée

Une après-guerre favorable

À la fin de la Seconde guerre mondiale, les Etats-Unis ont eu l’opportunité de diffuser leur culture par-delà les océans, opportunité facilitée par la situation politique de l’époque : les Etats-Unis ne se sont pas contentés de libérer l’Europe, ils l’ont aussi aidée à se relever financièrement grâce au “Plan Marshall”. Les pays européens ne pouvaient refuser ce cadeau, vital pour eux. Même si ces aides ne demandaient aucun remboursement, l’idée derrière cela était de faire acheter des produits américains et de lutter contre l'ingérence communiste. C’est ainsi que les Etats-Unis ont commencé à répandre leur culture et leur style de vie.

Bourrage de crâne...

La guerre froide augmenta grandement cette diffusion de culture avec la propagande anti communiste, mais aussi prônant capitalisme et mode de vie américain. Durant cette période la puissance des États Unis ne faisait qu’augmenter et cela en même temps qu’une forte croissance économique. Avec la chute de l’URSS en 1991, les États-Unis devinrent la seule "hyperpuissance" (H. Védrine). Aujourd’hui les États Unis s’imposent toujours comme une puissance majeure mais ils vivent tout de même depuis quelques années un déclin qui s’accentue par la montée de la Chine comme autre pôle majeur de puissance

Malgré cela, les États Unis maintiennent toujours leur influence culturelle mondiale, rayonnant dans de nombreux domaines comme l’industrie du cinéma d'Hollywood malgré la concurrence étrangère comme l’Inde avec Bollywood, Une industrie boostée par l'apparition des sites de streaming comme Netflix qui a doublé son nombre d’abonnés en 6 ans et a quadruplé son nombre d’abonnés dans le monde. Ces médias diffusés dans le monde entier permettent aux Etats-Unis de transmettre leur vision du monde (le soft power), mais aussi de mettre en scène des démonstrations de force dans certains films comme Top Gun qui expose la puissance armée américaine (le hard power).

Cette influence est aussi présente dans d'autres domaines comme la télévision avec 15 des 20 chaînes les plus regardées au monde, les magazines distribués et vendus, la littérature (3ème plus grand éditeur de livres mais 1er en recettes).

Cette hégémonie dans tous ces domaines permet aux États-Unis de transmettre dans le monde entier l’American way of life.

... et "bourrage d'estomac"

L'une de ses composantes est la manière de s’alimenter. Et pour cela les grandes entreprises américaines s'exportent de plus en plus dans le monde entier. Ainsi, l’entreprise de fast-food Mc Donald's s’est progressivement exportée dans tous les États-Unis puis dans le monde entier à partir des années 1970 pour aujourd’hui être implantée sur tous les continents dont plus de 1000 restaurants dans tous les grands pays européens et 14 267 au États-Unis.

L'entreprise Starbucks suit la même stratégie : plus de 3400 adresses en Chine et un objectif de passer à 45000 d’ici 2022. Par ailleurs, Starbucks a pour spécificité de donner au gens des habitudes de consommation unique qui les obligent à revenir. De plus, les vendeurs ont un comportement qui donne une impression de proximité. Ce fonctionnement est le même dans tous les Strabucks du monde, ainsi que le nom des cafés. Ces stratégies ont pour objectif de fidéliser le client, à nouveau pour transmettre une manière d’être similaire à celle des Américains, que le client en soit fier.

Noé, Zara