Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Charladit rembobine 2025 !

| N° 2 - Novembre 2025 | www.lycee-lebrun.fr |

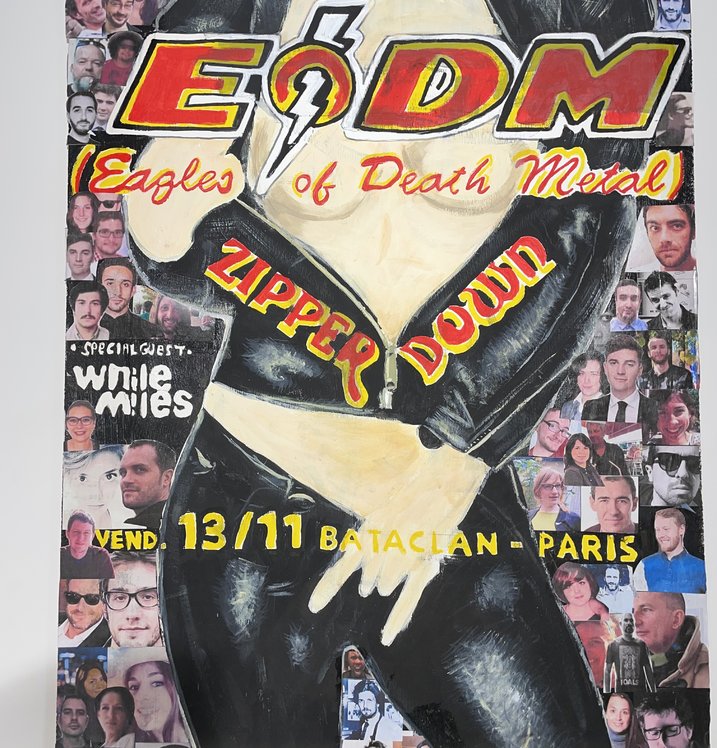

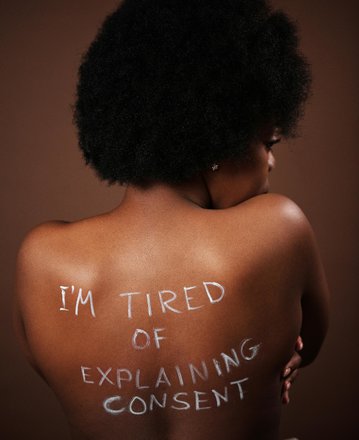

Le consentement, c’est plus qu’un « OUI »

Face aux scandales Mazan, Le Scouarnec, Abbé Pierre… Il est temps de faire un point sur le consentement.

Les violences faites aux femmes ne cessent d'augmenter : Depuis le mouvement #MeToo, la parole se libère. Résultat, De 2016 à 2024, le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées par la police a plus que doublé, passant de 51 900 à 114 100. Les jeunes filles mineures sont les plus touchées : 12,2 % des agressions se font lorsqu'elles ont entre 15 et 17 ans.

Une société où règne la culture du viol

Il est difficile de montrer l'importance du consentement, souvent jugé comme "tue-l'amour". Les contenus pornographiques nourrissent entre autres cette culture du viol : 45 % des adolescents pensent que la pornographie en ligne fournit des informations « utiles » sur le sexe. Or, elle peut mettre en avant des scènes violentes, incestueuses, voire même des scènes d'agressions normalisées.

Normalisons plutôt le consentement

Demander « Tu es d'accord ? » ou « Tu veux continuer ? » n'est pas censé casser l'ambiance, au contraire. C’est une preuve de respect, d’écoute, de maturité. Et quand c’est réciproque, ça renforce la confiance : personne ne devrait avoir à deviner ce que l’autre ressent.

Consentir, ce n’est pas céder, se taire, ou subir : c’est choisir

Et si tout le monde jouait ce jeu-là, ce ne serait pas seulement plus sûr… Ce serait aussi beaucoup plus simple.

Agathe Girard

Des chiffres alarmants

Violences sexistes et sexuelles en France, infographie.

La journée chic du lycée Lebrun, une bonne ou une mauvaise initiative ?

Costards, cravates et talons étaient au centre de la vie lycéenne, c’est ce que promettait la journée chic organisée par le C.V.L

La dernière édition s’est déroulée le jeudi 19 décembre 2024 au lycée Lebrun. Cette journée a pour concept de faire venir les élèves dans une tenue considérée comme "chic" dans les normes de la société.

Mais alors, cette journée est-elle vraiment une bonne initiative ?

Il est vrai que : se vêtir par le biais d’un code vestimentaire quelqu'il soit apporte une certaine cohésion sociale au sein du groupe impliqué. Certains élèves prennent plaisir à suivre cet événement thématique et ce n’est pas une mauvaise chose ! En effet, une journée chic possède certains avantages non négligeables du point de vue du public lycéen. On peut premièrement parler du changement que ce type de journée apporte à la routine scolaire, permettant d'égayer la journée. De plus, les personnes se prêtant au jeu sont bien apprêtées et c’est l’occasion de se mettre sous son meilleur jour. Enfin, ce style d'événement permet de détendre l’atmosphère, de faire des rencontres et de souder les élèves ! Malheureusement, si l’organisation d’une telle journée possédait seulement des avantages, ça serait idéal. Après des discussions avec différentes personnes, nous avons compris que cette journée chic pouvait être aussi source de potentielles divergences. Tout d’abord, la question du coût. En effet, dans notre société, s’habiller chic et à moindre prix est devenu mission impossible. A présent, il faudra sûrement casser un billet ou deux pour obtenir un habit convenable pour le thème chic, mais tout le monde n’a pas la même capacité financière, et donc, chaque individu ne pourra pas forcément respecter le thème convenu. N’étant pas dans les règles, la personne peut se sentir exclue, que ce soit par soi même, ou bien par des moqueries subies à son encontre pour sa marginalité. Au fil des discussions, On nous a également fait remarquer que la journée chic ne serait seulement qu’un évènement cliché qui "transforme les élèves en bourges" venant de paroles d’un enseignant. Bien qu’à des égards cette journée ait un aspect clivant, elle semble être unifiante pour d’autres. Il reste important de savoir que la journée chic n’est pas un événement obligatoire. En dépit du code vestimentaire, chacun est libre de s’habiller comme il le souhaite. Faites comme bon vous semble !

Victor Duquesney,

Félix Le Canu

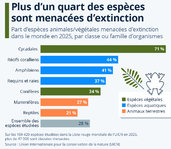

Les impacts humains sur la biodiversité

Aujourd’hui, les français se déclarent conscients que la biodiversité est menacée et qu’ils en sont les principaux responsables. Mais ils ne connaissent pas les principales raisons.

"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement l’homme s’apercevra que l’argent ne se mange pas.” Cette citation provient d’un proverbe arménien connu. Il illustre l’égoïsme de l’être humain.

D’après WWF, près 69 % des espèces d’animaux sauvages ont disparu en moins de 5 ans

Cinq facteurs dévasteurs : les changements d’usage des milieux naturels, comme le déboisement pour y construire une route ou bien l’extension des surfaces agricoles, qui perturbent la reproduction de nombreuses espèces au profit de l’Homme. Il y a aussi, les pollutions : celle de l’air, de l’eau, du sol, lumineuse ou encore sonore. Ce qui rend certaines zones inhabitables et dérangeantes pour les espèces animales et végétales. Par exemple, les ondes sonores qui sont rejetées par les bateaux de pêche en grandes quantités engendrent une forte perturbation chez les cétacés.Il est d’ailleurs fréquent de retrouver ces mêmes espèces échouées, car ces sons ne leur permettent plus de se repérer, il s’agit de la pollution sonore. En toisième facteur, la surexploitation des ressources, dont le terme est utilisé dès lors que la nature n’arrive plus à se régénérer à la vitesse de l’Homme. C'est le cas du thon rouge ou du merlu qui sont des espèces en voie d’extinction en raison de la surpêche. Le changement climatique est aussi un facteur important, qui est causé par la forte concentration de gaz à effet de serre qui est dû aux activités humaines telles que l’agriculture, l’industrie chimique et la combustion de combustibles fossiles. De nombreuses espèces sont obligées de migrer dans des zones inconnues, afin d’y retrouver un climat sain. Mais le réchauffement climatique joue aussi un rôle important sur le dérèglement global, tel que les températures, les incendies de plus en plus fréquents, les tempêtes, et les montées des eaux. Le dernier facteur est la migration involontaire d’espèces exotiques envahissantes, ce qui aurait un impact important sur les ecosystèmes fragiles. Les plus connus sont les frelons asiatiques ou les ragondins qui font des ravages, mais il y en a beaucoup d'autres. D’après ce schéma, en 2024, plus d’un quart des espèces sont menacées d’extinction. Nous savons ce qui menace la biodiversité. Nous savons aussi quelles solutions existent. La vraie question est : aurons-nous le courage d’agir avant qu’il ne soit trop tard ?

Juliette Marie,

Andja Durand-K'Dual

Qu’est-ce que la couche d’ozone ?

Savez-vous sa fonction dans l’atmosphère ? Savez-vous pourquoi un trou dans cette couche s’est formé dans les années 1980 ? Réponses dans notre micro-trottoir...

Je vous épargne les détails, c’était à la fois enrichissant et catastrophique. Un bouclier naturel et essentiel. Pour commencer, la couche d’ozone est une fine enveloppe de gaz située dans la stratosphère, entre 15 et 35 km d’altitude. Composée majoritairement d’ozone (O₃), elle joue un rôle fondamental car elle absorbe une grande partie des rayons ultraviolets (UV) émis par le Soleil. Sans cette protection, les UV causeraient des dommages considérables aux êtres vivants,augmentant notamment le risque de cancers de la peau et affectant les écosystèmes marins et terrestres.L’apparition du trou dans la couche d’ozone Dans les années 1980, des scientifiques ont découvert une réduction dramatique de la concentration d’ozone au-dessus de l’Antarctique, donnant naissance à l’expression « trou dans la couche d’ozone ». Contrairement aux idées reçues, ce phénomène n’est pas dû à la pollution en général, ni aux pots d’échappement des voitures, mais principalement aux chlorofluorocarbones (CFC).Ces gaz, utilisés dans les réfrigérateurs, les aérosols et certaines industries, réagissent avec l’ozone et le détruisent. Le Protocole de Montréal : un succès environnementalFace à cette menace, la communauté internationale a réagi rapidement. En 1987, le Protocole de Montréal a été signé pour interdire progressivement les CFC. Grâce à cette initiative, la couche d’ozone a commencé à se régénérer, et les scientifiques estiment qu’elle pourrait retrouver son état d’avant 1980 d’ici 2060.Désinformation et éducation scientifique L’enquête réalisée montre que beaucoup de personnes ne connaissent pas les véritables causes du trou dans la couche d’ozone. Ce manque d’information souligne l’importance de l’éducation scientifique et du rôle des médias dans la diffusion de connaissances fiables. Si la couche d’ozone se rétablit progressivement, cela ne signifie pas que les défis environnementaux sont résolus. Le réchauffement climatique, causé par l’émission massive de gaz à effet de serre (CO₂, méthane), reste un problème majeur. Il est essentiel de continuer à s’informer et à agir pour préserver notre planète. Se renseigner, vérifier ses sources et comprendre les enjeux scientifiques est plus que jamais une nécessité pour bâtir un avenir durable.

Mathéo Salomon-Taillepied,

Mathieu Lenormand

L’empreinte carbone : comprendre, mesurer et agir pour un avenir durable

Dans un monde confronté à des défis environnementaux croissants, l’empreinte carbone est un indicateur essentiel pour comprendre notre impact sur la planète.

Qu’est-ce que l’empreinte carbone ?

L’empreinte carbone est généralement exprimée en kilogrammes ou en tonnes d’équivalent CO₂ (CO₂e). Elle permet de visualiser l’impact d’une personne, d’une entreprise ou d’un pays sur le climat. Par exemple, prendre l’avion, consommer de la viande rouge régulièrement, ou chauffer sa maison au gaz sont des activités qui augmentent fortement cette empreinte.

Pourquoi est-ce important de la mesurer ?

Mesurer son empreinte carbone, c’est prendre conscience de ses habitudes et identifier les leviers d’action possibles. Cela permet de réduire notre impact environnemental de manière concrète et de participer à l’effort collectif pour limiter le réchauffement climatique. En France, l’empreinte carbone moyenne par habitant est d’environ 10 tonnes de CO₂e par an. Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, il faudrait la diviser par cinq !

Ce qu’en pensent les passants

Nous avons réalisé un micro-trottoir pour interroger des passants sur leur compréhension de l’empreinte carbone. Voici quelques réponses marquantes :

« C’est les trucs qui polluent, genre les usines, non ? »« J’avoue que je ne sais pas trop, mais je fais attention à recycler ! »« C’est le bilan carbone, c’est ça ? Moi je mange moins de viande pour ça. »

Ces réponses montrent que si la notion est connue, elle reste parfois floue. Pourtant, les solutions sont nombreuses et accessibles.

Que pouvons-nous faire concrètement ?

Chacun peut agir à son échelle. Voici quelques gestes simples :

• privilégier les transports en commun ou le vélo,

• réduire sa consommation de viande,

• acheter local et de saison,

• diminuer les emballages plastiques,

• éteindre les appareils électriques en veille.

Les collectivités et les entreprises ont également un rôle crucial à jouer, en repensant les modèles de production, les politiques d’aménagement, ou les offres de mobilité durable.

Réduire notre empreinte carbone n’est pas un luxe, c’est une urgence, et chacun peut y contribuer.

Climat et météo : ne confondez plus !

Une différence essentielle pour comprendre notre environnement.

Fait-il plus chaud que d’habitude aujourd’hui ? Faut-il s’inquiéter de ce mois de janvier particulièrement doux ? Si ces questions sont légitimes, elles illustrent souvent une confusion entre météo et climat.

Lorsque 3 jours de pluie consécutifs ont lieu, certains s’exclament :

« Où est donc le réchauffement climatique ? » Une phrase qu’on entend souvent, mais qui nous montre un manque de connaissance comme nous avons pu le voir lors de notre micro-trottoir où seulement 2 adultes sur 7 ont pu nous définir la différence entre météo et climat. Elles sont deux notions bien distinctes, la première se base sur les conditions atmosphériques à court terme, tandis que la seconde, elle, se base sur des tendances de long terme (décennies).

Tout d’abord, la météo désigne l’ensemble des conditions observées à un instant donné sur une zone précise. Température, précipitations, vent, pression atmosphérique : ces paramètres varient d’un jour à l’autre et sont influencés par des phénomènes locaux. Ainsi, une vague de froid soudaine en hiver ou une canicule en été sont des événements météorologiques ponctuels, qui ne remettent pas en question les tendances climatiques globales.

Ensuite, en ce qui concerne le climat, la plupart des gens interviewés nous disent parfois que le climat dépend de la météo, ce qui n’est pas totalement faux, mais oublient parfois de préciser qu’on se base tout de même sur des décennies de météo pour définir un climat. Il permet principalement d’analyser les évolutions globales et de dégager des tendances comme l’augmentation des températures moyennes ou la modification des fréquences de précipitations. Un hiver froid ne signifie donc pas que le climat se refroidit, tout comme une semaine de chaleur inhabituelle ne prouve pas, à elle seule, le réchauffement climatique. L’expérience du physicien Joseph Fourier en 1824 illustre bien la différence entre la météo et le climat. Il a été l’un des premiers à théoriser l’effet de serre, expliquant pourquoi la Terre est plus chaude que si elle ne recevait que la chaleur du soleil. Il a montré que certains gaz, comme le dioxyde de carbone, piègent la chaleur, influençant ainsi le climat sur le long terme. Cette étude a posé les bases de la compréhension du réchauffement climatique, qui est une tendance climatique et non un phénomène météorologique ponctuel.

Pour terminer, si la météo change d’un jour à l’autre, le climat, lui, évolue sur des décennies. La prochaine fois qu’un orage éclate en plein été ou qu’une vague de froid s’abat sur la région, souvenez-vous : ce n’est pas le climat qui se dérègle, mais simplement la météo qui suit son cours.

Lilian Fossard,

Maxence Peltier

La voile, une école de vie

Rencontre avec Tom Lecluze, un passionné de sports nautiques, qui explique ce qui lui plait dans cette activité.

La mer, les embruns, le vent dans les voiles : pour Tom, élève de notre lycée, la voile est bien plus qu’un simple loisir. C’est une passion, une discipline, mais aussi une véritable école de vie. À travers son témoignage, il nous partage les bienfaits physiques, mentaux et humains de ce sport.

Une passion née de l’amitié

« J’ai commencé la voile en cinquième, ça fait donc quelques années que j’en fais », explique Tom. Tout a commencé grâce à un ami, Gwendal : « C’est lui qui m’a dit “viens faire de la voile”, et au début, franchement, j’avais aucune envie. Mais il en faisait depuis 10 ans, et il m’a vraiment guidé. » Tom a toujours navigué à l’école de voile d’Agon-Coutainville, mais il a aussi participé à des compétitions à Hauteville sur mer, Granville et Bréhal. Si le début n’a pas été simple, car « c’est un milieu assez fermé, pas forcément évident », il a pu compter sur le soutien de moniteurs et monitrices passionnés, comme Juliette : « Elle nous a accompagnés pendant plusieurs années, on a fait des régates, c’est un peu elle qui nous a tout appris. »

Une pratique exigeante et enrichissante

Les cours de voile sont rythmés par les marées. : « Un cours, ça dure trois heures, souvent le samedi matin. Mais en réalité, avec la préparation, on y passe toute la matinée. » Pour Tom, ces moments ne se limitent pas à la simple navigation : « Avec Gwendal, on faisait beaucoup de réparations et d’améliorations. On arrivait les premiers et on repartait les derniers." Il a débuté sur catamaran, mais a aussi pratiqué le dériveur et la planche à voile : « Aujourd’hui, j’aimerais avoir ma propre planche." confie-t-il. »

Des bienfaits bien au-delà du physique

« La voile ne te muscle pas comme un sport de force, mais elle mobilise toutes tes ressources. Tu dois être endurant, résistant, dynamique. » Mais pour Tom, les bienfaits vont bien au-delà du physique. « Quand tu es en mer, tu fais le vide. Tu crées des liens avec des gens d’ailleurs, tu penses à autre chose que les cours. C’est une bulle. »Il raconte aussi combien ce sport l’a aidé à mieux gérer ses émotions : « Avant, j’étais anxieux à l’idée d’aller vers les autres. Aujourd’hui, c’est naturel. La voile m’a appris à dépasser cette peur du jugement. »

Affronter la mer, c’est aussi se connaître soi-même

Parmi ses souvenirs marquants, Tom évoque un été où il a été aide-moniteur : « Il y avait de très grosses conditions. J’avais peur, mais je savais que ma monitrice avait besoin de moi. Alors j’y suis allé. » Cette expérience lui a appris à garder son sang-froid, à se faire confiance, et à se surpasser. Il insiste aussi sur les valeurs que ce sport lui a transmises : « La patience, l’humilité. En voile, tu n’as pas besoin de ramener ta science. Il y a toujours quelqu’un de meilleur que toi. Et puis, tu crées un lien social fort, surtout l’été. On vit des émotions ensemble, on chante, on rigole, on est là, tous ensemble. »

Une connexion unique avec la nature

Tom conclut sur la relation entre l’homme et la mer : « Elle est à la fois terrifiante et magnifique. Elle peut te donner des choses mais aussi te les reprendre. » Il évoque ces instants suspendus, au coucher du soleil, en mer : « Là, tu prends le temps, tu es dans l’instant présent. Tu respires mieux. Tu prends conscience de la beauté du monde. »

Son conseil à ceux qui hésitent ? « Vas-y. Peut-être avec quelqu’un qui connaît. Mais vas-y. C’est un sport magnifique, pas le plus connu, mais sûrement un des plus beaux. »

Faustine Marie,

Victor Duquesney

Les voix du lycée Lebrun font vibrer la FM

Une journée radio inoubliable.

Le 2 mai dernier, les ondes de Coutances vibraient aux voix des élèves du lycée Lebrun.

Grâce au partenariat avec Zones d'Ondes, une journée de diffusion sur la bande FM 87.7 a permis de mettre en avant les productions des jeunes, de la classe de Seconde jusqu'aux filières post-bac (BTS Tourisme et NDRC). [Réécouter la diffusion ici – lien]

Une histoire qui continue

Petit retour en arrière : c'est Mme Lagrange qui a lancé l'aventure du Studio Radio, devenu webradio, il y a quelques années. Certaines premières émissions des élèves sont d'ailleurs toujours disponibles sur AudioBlog à réécouter ici.

Pour relancer la dynamique, il fallait mobiliser des compétences techniques et humaines. C'est là qu'intervient Reporter Normandie Jeunes : ce dispositif a permis de bénéficier d'un accompagnement complet, avec une équipe spécialisée dans la radio. Au total, sept ateliers ont été animés dans l'année, représentant un vrai investissement et un apprentissage concret des savoir-faire radiophoniques pour les élèves.

Les coulisses de la préparation

En 2025, la formation a été assurée par Julien Hanse et plusieurs techniciens qui se sont relayés. Leur accompagnement a guidé les jeunes derrière le micro. L'exercice n'est pas toujours simple : parler très près du micro, s'entendre soi-même, trouver le bon rythme... ou encore écrire une chronique dans un temps limité. Mais au fil des séances, les progrès se sont fait sentir.

Quelques moments à retenir : un duo d'animateurs de Première STMG, accompagnés par Mme Guichaouia, qui ont réalisé une belle prestation. Le groupe de BTS NDRC1 s'est impliqué dans le Prix Fémina des lycéens, avec des lectures mises en musique et en sons, entre reportage et création radiophonique (en réécoute ici), un projet qui s'appuie sur les cours de Mesdames Chuimer et Barat.

Des secondes inspirés par "Les Jeux des 1000 €"

Du côté des secondes en SNT, le projet mené avec M. Hamel a bien fonctionné : un jeu radiophonique inspiré des "Jeux des 1000 €". Les élèves ont tout conçu : rédaction des questions, mise en voix et création d'ambiance pour un rendu convaincant. Le 2 mai, lors du direct, difficile de distinguer ce qui était enregistré de ce qui était réalisé en live depuis le studio éphémère installé au CDI.

Et l'an prochain ?Le direct radio sera de retour en 2026, cette fois sur deux journées entières.

Après les BTS NDRC1 l'an dernier, ce sont les secondes de Mme Duc Martin qui prendront le relais. Leur projet : un voyage à travers la langue française, du XVIe siècle à aujourd'hui. Comparaisons, variations, traductions... pour montrer que la langue évolue constamment. Le projet s'appuiera notamment sur des textes de la Pléiade.

Mais ce n'est pas tout : l'aventure s'élargit. Les élèves de l'option chinois rejoindront le projet, ainsi que la classe HLP de M. Lemoine et les élèves d'HGGSP de Mme Lagrange. L'option DGEMC de M. Saout pourrait également participer. Entre la richesse des auteurs de la Pléiade, la diversité des disciplines et la créativité des élèves, le programme promet une belle variété d'émissions radiophoniques.

Et pourquoi pas vous ? Le recrutement est ouvert !

Donald et Mark : stratégie en duo

Faut-il quitter Facebook, Instagram et compagnie ?

En revenant sur l’année 2025, précisément après les élections aux U.S.A, nous avons observé un rapprochement entre Donald Trump et Mark Zuckerberg, patron de Meta, marqué par une politique discriminatoire croissante, qui a soulevé de nombreuses inquiétudes concernant le respect des droits fondamentaux. Au cours des années passées, Zuck témoignait d'une position relativement consensuelle ; en effet, le papa de Meta ne manifestait aucune prise de parti public, jusqu'aux dernières élections américaines.

Zuckerberg avait banni Trump de Facebook après l'assaut du Capitole en janvier 2021

En conséquence, Donald l'avait menacé de prison s'il continuait ainsi. Mais cette tendance change pendant les élections : même si, au début de celles-ci, Mark semblait plutôt pencher du côté des démocrates avec, à leur tête, Kamala Harris, au cours de la campagne, et voyant l'opinion publique pencher en faveur de Donald Trump, il semblerait que Mark préfère se rallier au camp des Républicains. En effet, celui-ci abandonne les discours progressistes au profit de dîners avec M. Trump, notamment en Floride.

Début janvier 2025, tout prend forme : la société mère de Facebook, Meta, abandonne tous ses objectifs de diversité dans ses processus de recrutement, au détriment des femmes et des minorités ethniques.

D'après Mark, il retrouve les bienfaits de l'énergie masculine grâce à sa pratique des arts martiaux.

Ce revirement est marqué par d'autres mesures prises par Meta, notamment la suppression des distributeurs de tampons dans les toilettes des hommes, destinés aux personnes transgenres.

Enfin, annonce plus que troublante : Meta revoit sa politique et autorise désormais une conduite haineuse envers la communauté LGBTQIA+ : "Nous autorisons les allégations de maladie mentale ou d’anormalité lorsqu’elles sont fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle", pouvons-nous lire dans les standards de communauté de Meta. En plus de cette annonce, Zuckerberg annonce par la suite la suppression des fact-checkers( vérification des faits) car, selon lui, ils seraient "biaisés politiquement et ils ont détruit la confiance plus qu'ils ne l'ont rétablie", s'écartant ainsi de son discours en 2019 où celui-ci évoquait les bienfaits des fact-checkers : "personne ne veut voir la désinformation, c'est pourquoi nous travaillons avec des fact-checkers pour stopper la diffusion des fake-news".

Notre crainte est qu'Instagram et Facebook voient le nombre d'insultes se multiplier et devenir, à l'avenir, des plateformes de haine.

Louisa Maté et Louise Osouf,

membres de l'atelier journal,

l'an dernier.

L'édito

Liberté d’expression, de croyance, de réunion et de circulation…Et plus encore !

En France, ces droits fondamentaux que sont la liberté d'expression, la liberté de croyance, de réunion et de circulation, font partie de notre quotidien, mais ils peuvent parfois être remis en question pour diverses raisons (comme la sécurité nationale, par exemple). C’est pourquoi, il est essentiel de les comprendre, d’en débattre et, surtout, de les défendre, car ils restent les symboles d’une démocratie forte.

Une thématique abordée par les élèves de seconde de M. Rouland dans le cadre de leurs cours d’Enseignement Moral et Civique. En petits groupes, ils ont élaboré cette problématique en lien avec l’actualité et ont rédigé un article de presse. En collaboration avec Mme Vallée, professeure documentaliste dans le cadre de l’Éducation aux Médias et à l’Information, les élèves ont travaillé sur la structure d’un article journalistique (titre, chapeau, attaque...).

De la guerre menée contre la presse par Donald Trump à la multiplication des discours de haine sur les réseaux sociaux, en passant par le port de signes religieux dans les compétitions sportives… Ce supplément rassemble une sélection d’articles traitant de nos libertés et de l’actualité. Ils montrent à quel point les élèves cherchent à s’informer et s’engager sur des sujets qui les concernent tous. « On a beau vouloir confondre l’indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s’excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qu’il lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d’autres, et cela ne s’appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui ; elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d’autrui à la nôtre. » Jean-Jacques Rousseau (1712 –1778), Lettres écrites de la montagne (1763)

Bonne lecture ! Thibaut Rouland

Liberté d’expression ou discours haineux : quand les mots deviennent des armes

Les discours haineux se dissimulent souvent derrière la liberté d'expression, surtout en ligne, posant un dilemme entre ce droit fondamental et la lutte contre la haine.

Les limites de la liberté d'expression existent lorsqu'elle est exploitée pour propager des discours envers des individus sur leur race, leur religion, leur orientation sexuelle, leur handicap et d’autres caractéristiques. Cette situation pose des questions cruciales sur la liberté d’expression et sur la manière dont les discours haineux trouvent leur place dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, les discours haineux se propagent principalement à travers les médias sociaux et les plateformes en ligne, cela peut vite, devenir viral au large public et avoir beaucoup de répercussions graves.

Selon une étude de l’organisation des Nations unies, près de 70 % d’utilisateurs d’Internet ont été exposés à des discours haineux en ligne

Ces discours peuvent atteindre un large public et renforcent des stéréotypes négatifs. De plus, des groupes extrémistes utilisent ses plateformes pour recruter de nouveaux membres et diffuser leur idéologie, créant ainsi un environnement propice à la radicalisation, l’anonymat et l’absence de régulation permettant à des individus de s’exprimer sans crainte. Les Nations unies ont eu l'idée de créer la journée internationale de la lutte contre les discours de haine qui se déroule le 18 juin, malgré les efforts pour réguler ce discours, de nombreux pays peine à trouver un équilibre entre la protection de la liberté d’expression et la lutte contre la haine.

Des lois existent pour interdire les discours haineux, mais leur application varie considérablement

Comme le souligne le rapport de l’European Union Agency For Fundamental Rights, il est essentiel de sensibiliser le public aux conséquences des discours haineux et de promouvoir un dialogue respectueux. Il est impératif de protéger la liberté d’expression, tout en veillant à ce qu’elle ne serve pas de prétexte à la haine. La liberté d’expression est un droit fondamentale essentiel à toute démocratie, mais elle n’est pas absolue. Elle connaît des limites légales destinées à protéger la sécurité publique, la réputation des individus et à prévenir les discours de haine.

Nora Macé, Jade Martinet,

Elise Vanhee

La presse est en danger face à la prise de pouvoir de Donald Trump

Après la prise de pouvoirs de Donald Trump, la presse est en difficulté pour la liberté d’expression.

« Trump gagne, la presse, perd » Nous annonce un journaliste de Colombia journalisme Review. Il explique que Trump souhaite se venger de la presse et des médias l’annonce publiquement. Pour commencer, Donald Trump a refusé à des journalistes leur accréditation, il a refusé que les journalistes assistent à la soirée électorale annoncent CNN. Depuis 2017, Donald Trump considère "les journalistes comme les ennemis du peuple", a-t-il dit. Comme une preuve de sa haine, il a ensuite signé un mandat, ce qui a créé un tourbillon tumultueux pour les journalistes, les critiques du président sont vues comme dangereuses pour les médias et les journalistes, car elles défendent la liberté d’opinion.

Après la deuxième élection de Donald Trump en 2024, Trump menace les libertés de la presse en s’attaquant aux journalistes et aux organes de presse. Trump et ses alliés de droite ont prononcé quelques mots lors d’un discours « les démocrates, on s’en fout la véritable opposition, ce sont les médias et on s’en occupe en inondent le terrain de merde. »Trump accuse les médias de “menteurs” et leur fait perdre du terrain en retirant leur privilège si leurs couvertures sont jugées déloyales par le pouvoir certaines à la droite, les journalistes immédiats font face à des attaques personnelles et du harcèlement sur les réseaux sociaux. Les journalistes se font insulter, publiquement par Trump et Elon Musk, à cause de leur reportage et demande leurs renvoi. Le 6 janvier 2021, il avait remercié plus de 18 personnes accusées de violence sur les journalistes. La république a menacé le président des États-Unis d’une avalanche de plaintes contre les médias.

Inès Valette, Chloé Lagadec, Émie Lorant

Le port du voile, un sujet de controverse dans les compétitions sportives

Suite à l’adoption, ce mardi 18 février 2025, du projet de loi par les sénateurs de droite interdisant le port des signes religieux dans les compétitions sportives, le sujet fait polémique.

Les sections féminines musulmanes qui refusent de serrer la main à l’arbitre ou de s’incliner devant l’adversaire, les demandes de vestiaires distincts pour les musulmans, les adaptations du calendrier des compétitions aux fêtes religieuses, les prières dans les clubs, et même les revendications sur le port du burkini et du hijab : voici, selon la mission flash de l’Assemblée nationale, de multiples et inquiétantes dérives communautaristes islamistes. Caroline Ydan, députée du mouvement Ensemble pour la République, déclare que ces dérives sont préoccupantes et affectent les fédérations comme le football, le basketball ou les sports de combat, où les signes religieux sont interdits. La députée explique également que dans ces structures, le sport devient un outil de diffusion idéologique, ce qui est confirmé par le fondateur des Frères musulmans, qui organise un projet en rupture avec la République. Malgré les interdictions, la section féminine demande des aménagements pour ne pas croiser les membres masculins. De plus, des demandes pour flouter les photos sont déposées. Par exemple, une des joueuses du club de football de Troyes a eu le genou flouté sur des photos.

Par ailleurs, des séances de sport en hijab sont proposées dans certains clubs. En tout, les députés comptabilisent plus de 500 clubs confrontés à des comportements communautaristes. C’est peut-être pour ces raisons que 73 % des Français interrogés lors d’un sondage dont 92 % d’électeurs de droite et 80,11 % d’extrême droite ont répondu favorablement au projet de loi. D’après les rapporteurs, l’explication de la liberté laissée à ces comportements communautaristes tiendrait à un manque de vigilance de fond, à l’absence de cadre clair, et à un certain militantisme des collectivités territoriales. Plusieurs conseils municipaux et piscines, comme à Rennes ou Grenoble, autorisent désormais les burkinis. Le conseil juridique sur les signes religieux signale que leur utilisation est de plus en plus ignorée, comme ce fut le cas aux JO 2024, où une athlète s’est réjouie de porter une casquette remplaçant son voile tout en couvrant ses cheveux et ses oreilles. Dans les sports institutionnels, toutes les tenues religieuses sont interdites. Pourtant, selon le ministère des Sports, seulement 14 fédérations sur 24 appliquent cette interdiction. Quant au sport de loisir, il est également concerné dans les milieux scolaires, sauf au niveau universitaire, et le burkini n’a aucune obligation d’être interdit. Enfin, des règles confuses participent à l’ambiguïté. Par exemple, une handballeuse de l’équipe de France évolue avec son voile, dans une fédération sportive où les signes religieux sont autorisés. Cependant, une tenue laissant penser à une motivation religieuse est interdite pendant l’entraînement au lycée, alors que le port du voile est autorisé pendant les matchs en club. Caroline Ydan explique que c’est justement cette absence de règles claires qui favorise les actions islamistes et nuit à la laïcité. Mais la question que l’on peut se poser est : qu’est-ce que la laïcité autorise réellement ?

Suite aux récentes propositions de loi émanant des sénateurs de droite, de nombreuses critiques de la gauche et d’organisations de défense des droits humains ont surgi, dénonçant une décision discriminatoire, une atteinte à la liberté religieuse et à l’inclusion dans le sport.

Mais l’est-elle vraiment ?

D’après les informations gouvernementales, la laïcité repose sur des textes précis. Elle implique la séparation de l’État et des organisations religieuses, et impose la neutralité absolue de l’État, des collectivités territoriales et des services publics, mais non des usagers. Elle garantit également le libre exercice des cultes, la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. C’est ce que rappelle la ministre des Sports, qui met en garde contre toute confusion ou amalgame entre port du voile et radicalisation. Nicolas Cadène, ancien secrétaire général de l’Observatoire de la laïcité et juriste, affirme que la laïcité suppose la neutralité uniquement de ceux qui représentent l’administration publique, afin de garantir l’égalité d’accès aux services pour tous. Un équipement sportif public ne peut pas être utilisé comme salle de prière, car l’administration est séparée du culte, explique-t-il. Le juriste ajoute que l’interdiction des signes religieux ou des vêtements religieux ne devrait être appliquée que pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, affirme quant à lui que la laïcité repose sur la neutralité des agents publics et sur la liberté de culte de chacun. Il juge donc absurde de justifier ce projet de loi au nom de la laïcité.

Les avis et opinions divergent fortement sur ce sujet controversé, principalement autour de la liberté d’expression et de la laïcité pour tous. Ce projet de loi porté par les sénateurs de droite s’appuie sur ce qu’ils considèrent comme des dérives communautaristes et islamistes, tandis que d’autres dénoncent une privation de droits. Une chose est sûre : ce sujet reste, à ce jour, un débat partagé entre convictions personnelles et interprétation du droit, à la recherche de ce qui semble le plus juste dans la République. Ysaline Mellet, Lola Yonnet, Sarah Decreus

Aux États-Unis, le nombre de livres censurés explose

Qu'ont en commun, le journal d’Anne Frank, La Servante Écarlate de Margaret Atwood et 1984 de Georges Orwell ? Tous ces ouvrages sont interdits aujourd’hui dans les écoles et les bibliothèques publiques de nombreux états américains.

Aux États-Unis pour l’année 2023-2024, 10 000 livres ont été censurés dans les cursus scolaires et de nombreuses bibliothèques publiques du pays. Un bilan qui alarme les associations de défense de la liberté d’expression comme PEN America, qui nous rapporte des chiffres. Et ce, malgré le premier amendement de la Constitution américaine qui assoit la liberté d’expression et la liberté académique. Au vu des données collectées et avec le décret présidentiel, signé par Donald Trump, le jour même de son investiture le 20 janvier, décrivant des initiatives D.E.I. (diversité, équité, inclusion) et le « délire transgenre » qu’il a condamné durant sa campagne électorale. 2024-2025, saison déjà comme une nouvelle année record.

Puisque, au-delà de ces titres phares, ce sont d’abord des ouvrages sur la sexualité, l’identité de genre ou traitant de la lutte contre les discriminations qui se retrouvent dans le viseur.

Obscène ou pornographique

Les groupes ultra-conservateurs derrière cette campagne de censure sans précédent sortent une image, un mot, une expression de leur contexte et décrètent que le livre est obscène ou pornographique. Ce ne sont que des prétextes pour interdire les contenus qui ne correspondent pas à l’idéologie de ces formations, qui reprennent largement les thèses portées par le nationalisme chrétien, un nouveau extrémisme qui prône, jusqu’à la violence, la suprématie blanche et chrétienne. C’est une guerre culturelle à visage découvert contre tous les totalitarismes.Qu'on en commun n commun « le journal d’Anne Frank », « la servante écarlate » de Margaret Atwood et « 1984 » de George Orwell, c’est l’arrivée au pouvoir du fascisme, d’une dictature, c’est une perte de liberté », nous explique Estelle Libère à l’OCEP de Coutances.

Ces classiques qui ne sont plus enseignés dans les écoles, plus particulièrement celles destinées aux familles de militaires américains, permettent pourtant d’éveiller un esprit critique et apprennent « à se méfier au quotidien et à rester vigilant », continue de nous préciser Estelle.

Intimidés et licenciés

Sur les réseaux sociaux, des bibliothèques sont menacées, injuriées, harcelées pour n’avoir fait que leur travail. Il arrive même qu’elles soient traînées devant les tribunaux pour le crime d’avoir diffusé des livres pornographiques ou soient licenciées en cas de refus de retirer ces livres des étagères dans l’état, l’Oklahoma, ou encore l’Arizona. Conseiller un livre sur la puberté à un jeune américain devient désormais un geste militant.

Stigmatiser l’accès à certaines œuvres, les interdire ou forcer les bibliothèques à les ranger dans un rayon spécifique a également un coût. Craignant que leur diffusion soit compromise par les attaques des associations conservatrices, certains éditeurs renoncent tout simplement à les publier.

« Dans certains pays, les conservateurs ont plus peur des mots et des livres qu’ils n’ont peur des armes à feu, parce qu’à 16 ans, vous avez le droit d’acheter un revolver, mais vous n’avez pas le droit de lire “Le Journal d’Anne Frank” ou des romans de Toni Morrison » Comme l’a dit Marc Levy dans l’émission « C à vous » à l’occasion de la sortie de son dernier roman, « La librairie des livres interdits ».

La part des réseaux sociaux

D’ailleurs, selon Estelle, les réseaux sociaux ne jouent pas un rôle anodin dans cette perte de vigilance. « Je pense que l’on s’est un peu déconnecté du monde réel, peut-être éloigné de ces récits-là. » Elle confie : « On a l’impression qu’avec mes collègues, il y a beaucoup de gens qui lisent les mêmes choses. C’est un peu effrayant, on le voit avec l’engouement de « La femme de ménage ». Par exemple, perdant de la même manière cette flânerie, où vous vous laissez tenter par un livre ». Elle s’interroge sur une certaine « norme » dans l’action de se déplacer en librairie pour lire exactement la même chose qu’une nana sur TikTok ou Instagram, que l’on n’a jamais vue, et s’inquiète de ce biais, « par lequel, justement, les gens peuvent se faire avoir ». Et ce, « tout en ayant l’impression d’être ouverts sur le monde, alors qu’en fait on consomme tous les mêmes choses », finit-elle par conclure.

L’union fait la force

Malgré tout, même dans l’état très conservateur de Floride, 76 % de la population est hostile à la censure de livres, hormis une minorité très bruyante. Les Américains souhaitent que leurs enfants aient un large accès aux savoirs. C’est quand on vous interdit tout ça que l’on se rend compte de l’importance des livres, de la culture et que ça prouve bien à quel point c’est une force de mouvement, d’engagement, et que c’est une grosse perte de liberté », pense Estelle. La résistance existe. Tout dernièrement, des lois : Freedom Ride, conçues pour empêcher l’action des censeurs, ont été votées dans le New Jersey, dans les états de New York, de l’Illinois, ou encore du Michigan.

Emma Boivin, Océane Lavollo