Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

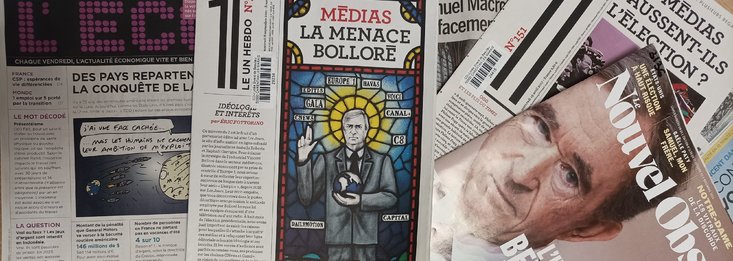

Préservons la diversité de la presse

Piliers de la démocratie, le pluralisme des médias et la liberté d’expression sont remis en question. Le rachat de l’École Supérieure de Journalisme (ESJ) par des milliardaires propriétaires de journaux ou de chaînes de télévision, pose la question de la diversité des médias en France. Des experts en déontologie du journalisme se posent également la question : le journalisme est-il en danger ?

La liberté d’expression

Dans les sociétés démocratiques, la liberté d’expression est un droit fondamental garanti par l’État qui va de pair avec la liberté de la presse. En France, c’est l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée le 24 août 1789, qui a donné une existence juridique à la liberté d’expression :” La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.” Cependant, le développement de l’information et la crise de la presse bouleversent cette liberté et la diversité des médias.

Investissements médiatiques et médiatisés

En France, 90 % des médias appartiennent à 9 milliardaires. En tête de liste : Bernard Arnault (propriétaire du Parisien, des Echos et de Paris Match), CMA Média (BFM-TV, La Provence), Rodolphe Saadé, de la Compagnie de l’OdetVincent Bolloré, (Canal+, Europe 1, Prisma, Le Journal du dimanche…) et, Stanislas et Godefroy de Bentzmann (Devoteam, 189e fortune de France selon le magazine Challenges).

En août 2023, le rachat du Journal du Dimanche par Vincent Bolloré a provoqué des grèves chez les journalistes. Cet exemple marque la volonté pour ces investisseurs de créer des empires médiatiques mettant en jeu les valeurs démocratiques d’un pays. L’influence de ces nouveaux patrons de presse sur les lignes éditoriales n’est pas sans effet sur les tendances politiques. Par exemple, les chaînes du groupe Canal + ont profité des dernières élections législatives et de la dissolution de l’Assemblée nationale pour orchestrer une alliance entre la droite et l'extrême droite avant les législatives anticipées, œuvrant ainsi au succès du Rassemblement National.

Médias et démocratie

La concentration des médias fragilise la diversité de l’information. Les principes de démocratie et d’éducation aux médias sont de former des citoyens éclairés, libres de penser et de débattre dans la société. Cependant, l’uniformisation de l’information tend vers l'inverse. Une vision unique est égale au traitement informationnel dans les dictatures : propagande, diabolisation de la pensée… Il est nécessaire de maintenir et de préserver cette pluralité. Dans ce numéro, vous lirez que certains de nos rédacteurs se sont rendus au Prix Bayeux - correspondants de guerre. Leurs visites, leurs rencontres montrent les enjeux démocratiques de l’information aujourd’hui. Des questions essentielles, dans un monde où la surinformation et la désinformation sont reines, où les journalistes se font assassiner, où la liberté cède sous le poids de l’influence. Il est donc plus que jamais légitime de se poser la question : qu’en est-il de notre capacité de discernement ?

Clara Kohlhoff

| N° 2 - Décembre 2024 | https://www.sivard.fr/ |

Les lycéens Normands votent au Prix Bayeux

Plus de 3500 lycéens normands se sont exprimés pour élire le meilleur reportage du prix Bayeux correspondants de guerre.

Le lundi 7 octobre, les élèves de terminale en HGGSP se sont rendus au lycée Curie-Corot à Saint-Lô afin de voter pour le meilleur reportage de guerre dans la sélection du prix adaptée aux lycéens.

Des reportages internationauxParmi ces courts métrages, certains concernent des conflits très médiatisés comme le conflit israélo-palestinien ou encore ukrainien. Nous avons pu voir la vidéo concernant le conflit israélo-palestinien : “Les dernières heures de la famille Khattab”, réalisée par Ahmad Abu Ajwa et John Sparks, montrant les conditions de vie dans la bande de Gaza. Cependant, certains évoquent des conflits nettement moins abordés par les médias comme la répression des Ouïghours dans le Xinjiang. Ce sujet est évoqué dans le reportage “Comment la Chine efface le peuple Ouïghour”, de Justine Jankowski et Marine Zambrano. Il s’agit d’ une crise difficile à médiatiser en raison de la forte censure chinoise. Une autre zone où les conflits sont intenses mais difficiles d'accès : Haïti avec la menace des gangs. D’autres excellents reportages de guerre provenant de journalistes de multiples nationalités ont aussi pu être montrés. Un métier à haut risque

Pourtant, tous ces reportages permettent de mettre en lumière les conséquences des guerres. Les reporters sont en constante prise de risques afin d’informer la population mondiale puisque la censure peut être un véritable défi tout comme le risque de mort. Chaque année des reporters perdent la vie afin de nous informer. Depuis le 1er janvier 2024, d’après Reporters Sans Frontières, 56 journalistes ont été tués et 545 sont détenus (le 09/12/24).

A la fin de cette semaine dédiée au journalisme, les résultats pour le meilleur reportage de guerre ont été dévoilés. Le vainqueur pour la sélection des lycéens est “Kharkiv, la mort en face”, réalisé par Manuela Braun, Nicolas Coadou et David Couloume en Ukraine. Au printemps 2024, l’armée russe bombarde un camp de vacances à deux reprises et vise les secouristes. Les journalistes ont voté pour “Le drapeau blanc” par Mohammed Abu Safia et John Irvine à Gaza. Un cameraman filme l’assassinat en direct d’un Gazaoui voulant sauver sa famille.

Clara Blandamour

Léane Botrel

Paul Gogo : un journaliste normand chez les Soviets

Paul Gogo, a fait part de son parcours et de son expérience en tant que journaliste et correspondant indépendant à Moscou.

Chaque année, le prix Bayeux rend hommage aux journalistes qui risquent leur vie pour offrir une information libre depuis les zones de conflit du monde entier. C’est dans le cadre de cet événement que des lycéens ont rencontré et échangé avec Paul gogo, journaliste et correspondant français à Moscou.

Son parcours

Actuellement âgé de 31 ans, Paul Gogo a fait sa scolarité au lycée Le Verrier à Saint-Lô. Il a suivi un cursus basique. Mais, il a décidé également de suivre un cours optionnel de russe. Grâce à cela il a pu faire avec sa classe un voyage scolaire en Russie où il s'est intéressé à la culture du pays. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a poursuivi ses études avec un Master de communication à Science Po. Grâce à cela, il est devenu journaliste reporter indépendant. Selon Paul Gogo, le métier de journaliste est un métier accessible d'autant plus qu'à l'heure actuelle le manque de journalistes scientifiques se fait ressentir.

Sa méthode de travail

Il est un journaliste freelance, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à une rédaction en particulier. Il choisit donc lui-même ses thèmes d’articles et de reportages qu’il propose ensuite aux différents organes de presse. Mais, au-delà de la presse écrite, il a fait le choix de se diversifier dans des domaines comme la radio ou la télévision afin d’augmenter ses possibilités de travail. En effet, être journaliste freelance ne lui permet pas d’avoir un revenu aussi stable qu'un journaliste affilié à une agence de presse. Il est ainsi nécessaire pour lui de ne pas seulement se concentrer sur un seul aspect de l’information. Mais plutôt, de pouvoir exercer ses 3 formes : écrite, audiovisuelle ou radiodiffusée.

Ses expériences en Russie

Le fait d'être journaliste en Russie n'est pas simple tous les jours. Paul gogo déclare qu’après la Chine, le pire pays où exercer est la Russie. En tant que reporter, il cherche à rencontrer les populations locales pour échanger avec elles. Cependant, ces échanges nécessitent une vigilance de tous les instants. Lorsqu'il donne rendez-vous à une personne, il précise bien de n'emmener aucun document car la Russie est un pays où la population est en permanence surveillée. Il peut ainsi relater plusieurs situations où il sait avoir été surveillé. C’est pour cette raison qu’il ne pose plus son téléphone sur la table lors de ses rencontres puisqu'il est facile de le mettre sur écoute. Mais ces cas ne sont pas les seules manifestations de sa surveillance. Plus d'une fois il a pu constater que des personnes le suivaient dans la rue. Paul Gogo a également reçu plusieurs fois des photos de lui dans des lieux publics, intimidation qu’il 'interprète comme étant un message des services russes lui rappelant qu'il est surveillé en permanence. De fait, lorsqu'il passe à la télévision française, il est très angoissé car n'ayant pas de censure, il autocensure pour sa sécurité. Pour rester en Russie, il doit en permanence déclarer les lieux où il dort, informations obligatoires pour renouveler son visa. Il s'est également rendu en zone de guerre, cela lui procure beaucoup de stress, tant physique que mental. Il en a fait l'expérience, mais il essaye d'éviter ce genre de situation.

Sa vie personnelle

Paul Gogo a également expliqué comme il est compliqué d’avoir une vie de famille dans un environnement aussi peu sécurisé. En effet, il vit sous tension, notamment à cause de la surveillance en Russie. Ainsi, l’un de ses collègue a eu une frayeur lorsque son enfant a dit à l'école que Vladimir Poutine était méchant. Des mots en apparence insignifiants dans un pays libre, mais qui en Russie sont pris très au sérieux par les autorités, pouvant être pris comme une opposition des parents à la politique du pays. Cela à donc été une période sous tension pour la famille en question. De plus, lors d’un interrogatoire, Paul Gogo a fait face à des questions plus que personnelles comme “Où habitent ses parents ? Leurs numéros ?”. Ce qui montre qu’il y a des risques non négligeables à vivre en Russie.

La rencontre avec un journaliste venant de la région permet d'ouvrir ses futures ambitions professionnelles. Ce moment a permis à de nombreux lycéens de prendre du recul sur l'information et sa circulation.

* HGGSP = Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques

Elyas Dudouit

Marylène Duquesnay

L’Exposition “And They Laughed at Me” de Newsha Tavakolian au Prix Bayeux 2024

Une plongée dans la condition des femmes en Iran.

Bayeux, 8 octobre 2024

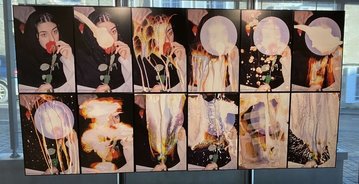

Dans le cadre du Prix Bayeux des correspondants de guerre, l’exposition photographique “And They Laughed at Me” de Newsha Tavakolian offre un regard poignant sur la vie des femmes en Iran. À travers des images revisitées de sa jeunesse, elle expose une réalité complexe où la condition féminine est marquée par l’effacement, l’oppression et une lutte constante pour l’autonomie. Cette exposition met en lumière non seulement les défis auxquels les femmes iraniennes sont confrontées, mais aussi leur résilience et leur quête d’identité.

L’exposition débute par des clichés pris entre 1996 et 1999, une époque où N.Tavakolian était encore une adolescente explorant l’art de la photographie. Ces images, techniquement imparfaites mais chargées de sens, montrent des femmes voilées, symboles des contraintes imposées aux jeunes filles dès leur plus jeune âge. En modifiant et en déstructurant certains de ces clichés, la reporter parvient à exprimer l’étouffement ressenti par ces femmes, pour qui chaque geste, chaque choix de vie est surveillé et limité.

Le voile et l'effacement de l’identité féminine

L’une des séries les plus frappantes de l’exposition montre des femmes tenant des roses, les visages partiellement masqués par des effets visuels, comme des tâches et des distorsions qui effacent leurs traits. Ce choix artistique ne fait pas que flouter leur identité ; il symbolise la pression sociétale qui contraint ces femmes à se conformer et à effacer leurs aspirations personnelles. Cette imagerie puissante reflète la manière dont la société iranienne tente d’éradiquer toute individualité chez les femmes, les forçant à se fondre dans un moule prédéfini.

Le voile, omniprésent dans les photographies, devient ainsi un symbole de cette oppression. Il rappelle que, en Iran, les femmes ne peuvent pas se montrer le visage nu dans les espaces publics, et que leurs corps, et même leurs choix vestimentaires, sont strictement contrôlés. La photographe iranienne illustre ce que signifie grandir dans un environnement où chaque aspect de sa féminité est réglementé, et où toute expression de liberté devient un acte de résistance.

Entre souffrance et résilience : la force des femmes iraniennes

En dépit de cet environnement oppressant, les photographies de N.Tavakolian révèlent aussi la force intérieure des femmes iraniennes. Dans un des clichés de l’exposition, un groupe de jeunes femmes pose ensemble, les yeux rivés vers l’objectif, déterminées et solidaires. Ce portrait de groupe souligne la solidarité féminine et le soutien mutuel qui permettent à ces femmes de survivre et de résister dans une société où leurs voix sont trop souvent étouffées.

Elle explore également la relation complexe des femmes iraniennes avec la mémoire et la nostalgie. En revisitant ses propres photos de jeunesse, elle exprime à la fois la douleur d’un passé marqué par la répression et l’amertume face aux promesses d’une liberté qui semble encore lointaine. Ces photos sont un hommage silencieux à toutes celles qui, malgré les risques, défient les normes et revendiquent leur droit à l’expression.

L’art comme outil de résistance

À l’image de l’œuvre de Marjane Satrapi dans Persepolis, N.Tavakolian utilise son art pour dénoncer les injustices et témoigner de la vie des femmes en Iran. Là où M.Satrapi raconte son histoire par le biais de la bande dessinée, l’artiste opte pour la photographie, un média qui capture l’instantanéité et la fragilité de ces moments de révolte. En transformant ses photos par des effets visuels qui déforment et effacent certains détails, elle illustre l’étouffement et la frustration ressentis par beaucoup de femmes iraniennes.

Ces images revisitées montrent que l’art peut devenir un moyen de résistance silencieuse. Pour l’auteure, la photographie ne sert pas seulement à documenter la réalité ; elle devient un acte de défi, une manière de redonner une voix à celles qui en sont privées.

Un message universel pour les Droits des Femmes

L’exposition “And They Laughed at Me” résonne bien au-delà des frontières de l’Iran. Elle témoigne de la condition des femmes qui, partout dans le monde, luttent contre des systèmes qui limitent leur liberté. En invitant le public à voir ces visages effacés, ces identités fragmentées, La photographe lance un appel à la reconnaissance de la lutte de ces femmes pour la justice et l’égalité.

À travers cette exposition, N.Tavakolian parvient à capturer l’essence de la condition féminine en Iran : une existence marquée par les restrictions, mais aussi par la résilience et la quête d’une dignité inaliénable. Pour les visiteurs du Prix Bayeux 2024, “And They Laughed at Me” est une invitation à comprendre les réalités des femmes iraniennes et à réfléchir sur le rôle de l’art dans la lutte pour les droits humains.

Romane Leboullenger

Hermann Picant-Belliard

Les Afghanes réduites au néant…

L'exposition de Sandra Calligaro montre les dérives du conflit actuel afghan qui cible principalement les femmes pour encore les restreindre dans leurs droits.

Le jour où le monde a basculé

Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis subissent des attaques terroristes perpétrés par les islamistes d'al-Qaida.

À 8 h 46, un avion de ligne percute une des tours du World Trade Center, à New-York. À 9 h 03, un deuxième avion s’encastre dans la seconde tour. À 10 h 28, l’une et l’autre s'effondrent dans un gigantesque nuage de poussière. En moins de deux heures, 2 977 personnes sont tuées, 6 000 autres blessées.

Suite à ces attaques, les Américains décident de se rendre en Afghanistan pour renverser le régime des Talibans. Le président Bush déclare la guerre au terrorisme mondial.

En 2021, après 20 ans sur le sol afghan, le président américain Joe Biden décide de retirer ses troupes militaires. Il dira, le 10 août 2021 : “ Ils doivent se battre eux-mêmes, se battre pour leur nation.”

Le 15 août 2021, à la suite de la fuite du président afghan, les Talibans reprennent le pouvoir et laisse la population dans l'incertitude et la précarité.

Une reporter de guerre en Afghanistan

Sandra Calligaro, reporter de guerre, a passé 15 ans en Afghanistan, et a connu le basculement du pays dans le chaos. Cette photographe a décidé de montrer, à travers son exposition intitulée "From Kabul with love " l’avant et l’après du pays. Grâce à ses photographies , on peut observer le quotidien des Afghans avant 2021 : les gens font la fête, il y a des élections présidentielles, les femmes travaillent, elles ont le droit de se trouver avec des hommes, certaines s’affranchissent du voile… On trouve dans les magasins toutes sortes d'objets de cultures internationales à travers les livres, DVD… L’Afghanistan n’est pas coupé du monde, et les habitants y vivent convenablement. Les femmes n’ont quasiment aucune restriction : on voit sur les photos de Calligaro une femme vétérinaire, une autre journaliste : des femmes qui travaillent. Cette journaliste afghane ne porte d’ailleurs pas de voile, et on constate au travers des clichés que c’est une femme qui a une vie sociale et qui sort beaucoup. Une époque où les femmes étaient libres.

2021 : année cruciale qui restreint la liberté

Malheureusement, il y a un contraste frappant avec les photos de 2021. Des images bien différentes ont été capturées par Calligaro… On voit des femmes contraintes de se couvrir le visage d’un niqab, des femmes qui manifestent pour leurs droits puis, on apprend en légende qu’elles se font emprisonner. On observe également des écoles vides, où les petites filles n'ont plus le droit de venir étudier. Il y a aussi des rues remplies exclusivement d’hommes car les femmes sont dorénavant interdites de sortir, ou encore des salons de beauté que les Talibans interdisent. On observe aussi que des femmes sportives ne peuvent plus pratiquer leur sport car ce droit leur a été retiré. Dans les rues, tous les visages de femmes ont été recouverts.

Depuis novembre 2024, les interdictions se sont intensifiées. Le contraste est frappant, car maintenant il n’y a plus de visage et ni de voix. Le ministre de la Vertu interdit désormais aux femmes de réciter le Coran à voix haute, de chanter, de représenter des êtres vivants à la télévision, humains comme animaux.

Cette exposition est intéressante en deux points. Tout d’abord, les photos mettent en lumière la collision entre modernité et traditions. Elles témoignent extrêmement bien du changement du quotidien des civils en 2021. Ensuite, la photographe montre que le conflit en Afghanistan devient un conflit majoritairement genré. C’est une guerre contre les femmes. Car seules les femmes sont totalement privées de vivre. Sandra Calligaro a parfaitement réussi à montrer que le conflit ne s’arrange pas, et empire, pour les femmes.

Oscar Bisson-Levert

Tess Lebarbanchon

Rafaël Yaghobzadeh expose 10 ans de guerre au Donbass

En Ukraine, la guerre a commencé en 2014 et pas en 2022. La preuve en photos.

2014 : début de la guerre

Lors de notre deuxième visite au Prix Bayeux, nous sommes Place de la Liberté devant un bâtiment qui ferme la place, celui de l’ancien commissariat de police. L’intérieur est vétuste et ne ressemble en aucun point à un lieu culturel. Les murs sont repeints pour l’occasion. Un premier espace expose une carte de l’Ukraine qui montre les différentes annexions par les séparatistes pro-russes. Le ton est donné. Nous comprenons que la guerre a presque dix ans et a commencé en Crimée. Rafael Yaghobzadeh expose des images, des objets, des souvenirs qui permettent de témoigner des changements de la société ukrainienne. Il documente la situation dans la région du Donbass où les différents référendums organisés par des partisans pro-russes ont bouleversé la vie des civils.

Une exposition singulière

Les débuts de notre déambulation nous amènent vers une seconde pièce, elle aussi repeinte pour l’occasion. Nous découvrons des objets récoltés par le photographe : des écussons de combattants, des projectiles , des journaux de propagande anti-russes, des témoignages de civils qui ont perdu des proches ou ayant des enfants enrôlés dans l’armée.Un objet atypique attire notre attention : du papier toilette à l’effigie de Poutine.

Il expose également de grands portraits et paysages qui sont mis en scène comme de grandes peintures classiques. Ils sont ornés dans leur angle en haut à droite d’un objet souvent issu des traditions orthodoxes, ce qui rappelle les icônes placées dans un coin. Il met en scène ses images. La scénographie de l'’exposition accentue cette mise en scène. En effet, les prochaines pièces de l'exposition ne sont pas repeintes pour l'occasion. Les murs abîmés accentuent la mise en abîme des photographies prises en Ukraine. S'ensuit le discours du Président Zelenski sur un écran, tout le monde s’arrête. Nous comprenons le message du photographe.

Rencontre avec Rafael Yaghobzadeh

Nous avons, à la sortie de l’exposition, rencontré Rafael Yaghobzadeh. Il nous apprend son vœu d’interaction avec les spectateurs avec une disposition en “cabinet de curiosité”, garni de petits cadres,d' objets et icônes récoltés. Son but est d’engager les spectateurs de l'exposition dans cette guerre datant de 2014 . Ainsi il met en avant son jeu sur les “parallèles” de l'exposition, notamment avec les représentations de civils , de vétérans et de soldats actuels, qu'il qualifie comme libre à “l’interprétation de chacun”.

Il nous parle également des subtilités de sa vie au delà de sa vie de photographe reporter. . Rafael Yaghobzadeh a quitté la France à l'âge de 23 pour rejoindre le Donbass. Le photographe explique son chemin parcouru au travers des villes et les défis qu'il a surmontés face au “choc de culture” . "S’adapter à la langue et la culture ukrainienne est indispensable pour ’informer mais tout en gardant un “équilibre” avec l'esthétisme de ses photographies" conclut le photographe .

Rhiannon Math

Léonie Brizard

Gaza, un désastre humanitaire

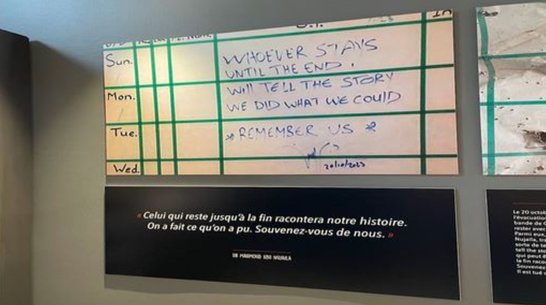

Cette année, le Prix Bayeux a mis en avant une exposition sur Gaza réalisée en partenariat avec Médecins Sans Frontières : “We did what we could”.

Le 7 octobre 2023 à 6h30 (heure locale), une attaque “surprise” du Hamas palestinien contre Israël commence. Des milliers de roquettes sont tirées. Le Hamas a infiltré des combattants. Depuis rien ne semble plus pouvoir arrêter le déferlement de violence. Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, riposte et dit : “Nous sommes en guerre, il ne s'agit pas d'une simple opération ou d'un cycle de violence, mais bien d'une guerre". D'intenses frappes aériennes tombent sur Gaza en milieu de matinée. Des centaines de civils fuient les zones de combat. Elle est devenue une enclave à ciel ouvert. Cette région, fragilisée depuis la fin de la seconde guerre mondiale, subit de nouveau des violences inouïes : 2000 personnes tuées et 250 kidnappées.

Des conditions sanitaires catastrophiques

Sortir ou rentrer de cette zone est devenu presque impossible pour la population, la presse ou encore les aides humanitaires, comme Médecins Sans Frontières (MSF).

L'exposition “We did what we could” présente la situation que vivent les soignants de l’ONG (Organisation Non Gouvernementale) dans la Bande de Gaza. Ces médecins évoquent et dénoncent de nombreuses attaques non justifiées de l'armée Israélienne sur des zones humanitaires comme l'hôpital Al Awda.

Les photos des bombardements, des vidéos d’horreurs et des témoignages MSF informent et alertent sur la situation actuelle de la population.

Tout cela est retranscrit à travers les yeux des soignants qui se trouvent en première ligne de ce conflit. L’association rappelle qu’ils ont “l'habitude de pratiquer la médecine dans des contextes précaires” mais qu' à Gaza ils sont confrontés “à des situations d’une gravité rare”. Les aides soignants ne savent plus comment agir face aux conditions d'hygiène épouvantables et au matériel médical qui devient rare. Ils vivent dans des conditions de plus en plus inhumaines, il est difficile de ne pas craquer face à cette misère.

Interdire l'aide humanitaire

Ce désastre humanitaire ne fait que s’aggraver avec l’interdiction récente par les Israéliens des activités de l’agence UNRWA, l' Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le 28 octobre 2024, deux projets de loi interdisent toutes aides humanitaires sur ce territoire. Ils compromettent encore une fois l'accès à des conditions de vie salubres pour la population. Depuis le début du conflit, près de 42000 Palestiniens ont été victimes des représailles de l’armée israélienne.

Cette exposition marque profondément les esprits. On en ressort troublé, insurgé et furieux face aux conditions d'accès réduites voir impossibles pour l'aide humanitaire internationale mais aussi face au sort réservé à la population victime d'acharnement quotidien.

Maïwenn Collen

Léonie Brizard

L'Homme de Denisova : une énigme préhistorique révélée

Une espèce encore mystérieuse a transmis certains de ses gènes à l'être humain moderne.

En 2010, en Sibérie, la découverte de plusieurs fragments d'os divise la communauté scientifique. En effet, les restes découverts dans la grotte de Denisova appartiendraient à une espèce d'hominidé encore inconnue. En 2019, une dent trouvée en Chine, au nord-est du plateau tibétain, dans une autre grotte nommée Baishiya est étudiée plus de 30 ans après sa découverte. Il y a quelques mois, une côte a été découverte dans cette même grotte, elle daterait de 48000 à 32000 ans. D'après certains scientifiques, les Denisoviens seraient les derniers à précéder notre espèce si la date de leur disparition, qui se situerait aux alentours de 30000 ans, est confirmée.

Ces découvertes étant récentes, elles ont été réalisées grâce à une nouvelle méthode. À l'origine, les généticiens avaient besoin d'un ossement pour en extraire l'ADN ce qui permettait la confirmation que l'ossement étudié appartenait bien à une certaine espèce. Or en 2010, lors de la première découverte, les scientifiques ont fait encore plus. À partir de seulement quelques ossements, ils ont identifié une espèce inconnue grâce à son ADN mais n'ont pas pu déterminer sa morphologie du au peu d'ossements retrouvés.

Faire parler de vieux débris

Mais la vraie "révolution" est la mise au point d'une nouvelle méthode en 2017 par l'Institut d'Anthropologie évolutionniste Max Planck. Elle permet d'extraire des traces d'ADN des couches stratigraphiques (succession de couches géologiques) d'un gisement ou d'une grotte dans le cas de l'Homme de Denisova. Les restes découverts dans la grotte de Bashiya sont donc rapprochés de ceux trouvés en Sibérie et après analyse, les résultats confirment le passage des Denisoviens en Chine. Malgré ces avancées, il reste des doutes sur les résultats car très peu d'ossements ont été découverts.

Grâce à l'analyse de l'ADN des Denisoviens, des liens ont été faits avec des tibétains contemporains : une version particulière d'un gène qui facilite la vie en altitude. Ce rapprochement permet de supposer qu'une période d'hybridation a eu lieu entre Hommes de Denisova et Homo Sapiens. De nombreux fossiles trouvés en Asie datés de 50000 à 350000 ans n'ont pas été étudiés et pourraient donc appartenir aux Denisoviens. Après toutes ces découvertes, plusieurs questions se posent. Certains chercheurs supposent qu'il existait plusieurs groupes de Denisoviens dont un qui aurait vécu en Nouvelle-Guinée et dont les membres seraient, bien que faisant parti du même groupe, assez différents. Mais d'autres scientifiques pensent qu'il aurait été impossible pour eux de traverser des eaux profondes même si certains restes découverts en Indonésie prouvent le contraire.

Tom Laurens

La lutte pour la mer de Chine Méridionale

Le contrôle des ressources et la manière bureaucratique de la guerre moderne.

La mer de Chine méridionale se situe au sud-est de l'Asie. Des pays comme la Chine, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et le Brunéi ont accès à des zones d'exploitation économique dans cette mer définie par les Nations-Unies. Elle s'étend jusqu'à 370 Km de la côte du pays.

On estime que 11 milliards de tonneaux de pétrole, 19 billions de mètres cube de gaz naturel, 10 % de l'opportunité de pêche mondiale et 30 % de l'échange maritime international se trouvent ici.

La situation géopolitique

Ce territoire étant idéalement situé , le gouvernement chinois remet en question les frontières établies par les Nations-Unies. Leur vision inclut 90 % de la mer, rappelant des dominations maritimes anciennes. Le Vietnam utilise la même stratégie en sa faveur. Les différentes demandes dessinent des croisements sur la carte et mettent en péril le contrôle des exploitations. Il est donc inévitable d'user de la présence militaire.

A partir d'îles situées dans la mer, un nouveau radius d'eau exploitable peut être établi. Tous les pays cherchent à contrôler ces îles et presque tous les États réclament des territoires. Les plus déterminés sont la Chine, les Philippines et le Vietnam.

Les tactiques de domination et la tension militaire

Des états comme la Chine construisent des bases militaires pour affirmer leur contrôle sur une île. Depuis 2013, la Chine construit de nouvelles îles à partir de bancs de sable. Ils entourent ainsi des îles réclamées par les Philippines avec des bateaux militaires pour bloquer les échanges. Il s'agit donc d'un territoire sous tension. En 2015, des bateaux américains qui cherchaient à traverser les eaux ont frôlé une confrontation avec un bateau chinois. Steve Bannon, un membre du Conseil de sécurité national des États-unis, a dit en 2016 : « On va faire la guerre dans la mer Chinoise méridionale, j'étais un marin là-bas, un officier de navale, on va faire la guerre dans la mer Chinoise méridionale dans 5 à 10 ans, n'est-ce pas ? ».

Cette zone représente un grand enjeu économique. Même avec les tensions militaires, aucun vrai conflit n'est apparu pour le moment. Ceci montre comment l'interaction entre des puissances ont changé, car la confrontation est devenue difficile entre les armes nucléaires et les Nations-Unies.

Günther Math

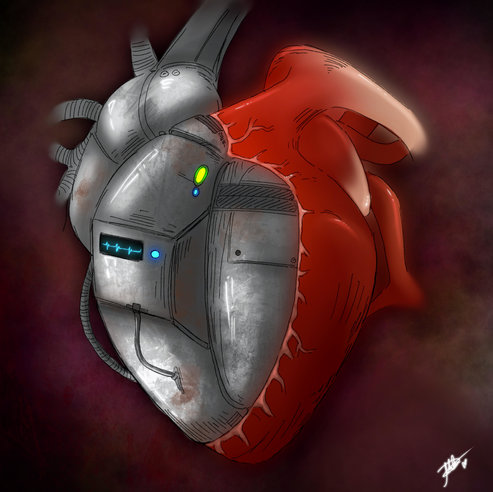

IA : quels enjeux pour le monde du travail ?

Révolution ou menace ? Les intelligences artificielles transforment le monde du travail, suscitant autant d'opportunités que de défis.

Les intelligences artificielles (IA) bouleversent déjà de nombreux secteurs, redéfinissant les contours du travail tel que nous le connaissons. Si elles promettent des gains de productivité et de nouvelles opportunités, elles soulèvent également des inquiétudes, notamment sur l’avenir de l’emploi.

Une transformation des métiers

L'IA permet d'automatiser des tâches répétitives ou complexes, libérant les humains pour des activités plus créatives ou stratégiques. Dans des domaines comme la médecine, les diagnostics assistés par IA augmentent la précision, tandis que dans l'industrie, les robots intelligents optimisent les chaînes de production. Cependant, certains métiers, notamment ceux basés sur des tâches routinières risquent de disparaître.

Des défis pour les travailleurs

Cette révolution technologique impose une adaptation rapide. La montée en compétence devient essentielle : maîtriser les outils numériques ou comprendre les bases de l'IA sera bientôt indispensable dans de nombreuses professions. Par ailleurs, les inégalités pourraient se creuser, les travailleurs non qualifiés étant d'avantage exposés à l'automatisation.

L'importance de l'adaptation

Face à ces changements, l'une des clés pour réussir sera l'adaptation. Les entreprises devront investir dans la formation continue pour que leurs employés puissent s'adapter aux nouvelles technologies. De même, une plus grande collaboration entre les secteurs public et privé sera nécessaire pour anticiper les impacts de l'IA sur l'emploi et soutenir les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi en raison de l'automatisation.

Des opportunités à saisir

Malgré les défis, l'IA ouvre la voie à la création de nouveaux métiers et secteurs. Les développeurs d'IA, les spécialistes en éthique numérique ou les analystes de données sont autant de profils de plus en plus recherchés. L'avenir du travail dépendra de notre capacité à encadrer ces technologies pour qu'elles bénéficent à tous.

Face à ces transformations, un équilibre entre innovation et protection des travailleurs est crucial pour construire un monde du travail inclusif et durable

Léo Lebahy

La fatigue saisonnière existe

Vivement le week-end pour dormir ...

En automne, les français se plaignent d'être fatigués. Ce “blues” saisonnier se trouve en partie expliqué par le changement de saison.

En hiver, les journées sont moins longues, la luminosité est faible, les températures sont froides comme cette journée du 21 novembre 2024 qui fut sous la neige. S’habituer rapidement à toutes ces variations est parfois compliqué.

Changement d’heure, pas sans conséquences

Le changement d’heure est en vigueur en France hexagonale depuis 1976. Ce décalage horaire du 27 octobre 2024 est un des facteurs de cette sensation de fatigue. Notre rythme de sommeil a changé. La nuit tombe vite, le jour se lève tard…

Avec le manque de soleil, notre cerveau crée davantage de mélatonine, ce qui rend fatigué. Certains font même une dépression saisonnière. La nourriture est aussi un facteur déterminant. Quand il fait froid, on a envie de manger un repas consistant comme du bourguignon, des lasagnes, des raclettes, des aliments caloriques qu'on ne mangerait pas l'été. Et les fêtes de fin d’année n'arrangent rien à ce constat. Ainsi, notre corps ne va pas éliminer toutes ces calories puisqu’il fait froid et que l’on a moins envie de pratiquer de sport.

L'hiver est aussi une saison sujette à attraper des maladies. D'après un sondage Ouest-France : un Français sur cinq tombe malade en fin d’année, ceci s’explique par un système immunitaire plus faible.

Le moral joue aussi

Certains sont impactés par les annonces gouvernementales et l'actualité : la guerre en Ukraine mais aussi les restrictions, les hausses de prix ou encore l’annonce d’un vote tendu du budget.

Si l’hiver est une saison qui fatigue, il est aussi un joli moment de l’année car il rime avec les fêtes de fin d’année, la famille, la neige, les films au coin du feu. Bref, l'hiver nous offre aussi de beaux moments réconfortants.

Amandine Catherine

Décryptage de l’indécodable Enigma

Zoom sur Enigma, l’une des inventions les plus élaborées du vingtième siècle.

Durant la Seconde Guerre mondiale, un appareil ressemblant à une machine à écrire est intercepté par les alliés. Cet objet est l'un des grands acteurs de la communication allemande.

Les secrets des codes nazis

En 1918, deux ingénieurs allemands Arthur Scherbus et Richard Ritter, passionnés de cryptographie, mettent au point la première version d'Enigma, un système permettant de crypter et de décrypter des messages grâce à trois rotors reliés entre eux. Commercialisée au grand public en 1923, la machine était à l’origine prévue pour le marché civil afin de préserver le secret industriel. Réputée inviolable,l’armée allemande la plaça au cœur de son système de cryptage et toutes les grandes formations militaires en furent équipées afin de communiquer entre elles de façon secrète. Peu avant 1939, les services secrets polonais parviennent à comprendre la logique du codage des données par les Allemands. Ils doivent toutefois quitter leur pays avec l’invasion de septembre 1939. Ils rejoignent alors la France et complètent les travaux des services d’espionnage français. Ce n'est qu'en 1942, en Grande-Bretagne, que le code est définitivement craqué par le mathématicien britannique Alan Turing. Il fut aidé par une équipe de chercheurs de tous horizons, rassemblés au château de Bletchley Park, dans le plus grand secret.

Enigma décodée par Turing

Le décryptage de la machine électromécanique portative a nécessité à Alan Turing une étude minutieuse de son mécanisme. Le clavier permet de changer l’ordre de l’alphabet si une lettre est choisie. Un courant électrique remplace la lettre initiale par une autre (si le C est cliqué, le R est allumé la première fois, puis le P la seconde, etc). Il est impossible de retomber sur la combinaison d’origine grâce aux trois rotors présents. Toutes les 26 frappes, le second rotor tourne d’un cran, tandis que le troisième ne tourne que toutes les 676 frappes. Quant au premier, il tourne d’un cran à toutes les frappes. Au total, Enigma codait plus de 159 quintillions de permutation. Pour décrypter le message, il fallait avoir la même machine, connaître la disposition de départ des rotors et surtout disposer du livre de chiffrement, indiquant des codes journaliers. Le destinataire n’avait plus qu'à taper le message codé pour en avoir la signification.

Alan Turing, par son ingeniosité a permis aux Alliés anglo-américains d’avoir accès aux informations importantes sur le plan stratégique, notamment lors de la préparation du débarquement du 6 juin 1944. Suite au décodage d'Enigma, le mathématicien fait le pari que dans 50 ans, on ne sera plus en mesure de savoir si une réponse est d’origine humaine ou robotique. Il décrira dans sa publication Computing Machinery and Intelligence, en 1950, le "Test de Turing" qui sert à savoir si un programme, est capable de donner une réponse humaine. Jusqu'en 2014, aucun programme informatique n'avait réussi son test.

Carmen Sailly

Diagnostiquer le TPB

Une maladie psychologique mise sous silence et difficile à identifier.

Maladie peu reconnue, le Trouble de la Personnalité Borderline fait débat. Donner ce diagnostic pourrait induire des conséquences, comme l’attribution d’une étiquette péjorative aux yeux du patient et de la société.

Qu’est ce que c’est ?

D'après B.Gouache (psychiatre), "le Trouble de la Personnalité Borderline est un trouble psychologique et psychosocial sévère, caractérisé par une perturbation marquée du rapport à soi-même et aux autres et dans lequel les personnes présentent une difficulté très importante à réguler leurs émotions et leurs comportements". Aussi connue sous l’acronyme BPD, cette maladie psychologique va toucher 1 à 2 % de la population, et le plus souvent les femmes. Elle se traduit par une instabilité émotionnelle extrême, “à la limite”, d'où le nom "borderline" en anglais, ainsi que par des comportements impulsifs et des relations interpersonnelles chaotiques

Un trouble stigmatisé ?

En France, c’est une maladie peu reconnue. Le TPB est parfois perçu comme un trouble “difficile à traiter” ou même “dangereux” pour autrui. Ce qui peut mener à des discriminations. Ainsi, les personnes atteintes ayant un comportement perçu comme irrationnel, ont tendance à avoir des actions comme l’automutilation ou les tendences suicidaires. Ces comportements peuvent amener les autres à les voir comme dramatiques ou manipulatrices, alors qu'ils sont en réalité des moyens de gérer des émotions intenses ou de la souffrance psychologique. Quelles conséquences ?

Cette stigmatisation va avoir pour conséquence des difficultés face à l'emploi. Les entreprises se montrent réticentes à l’idée d'engager quelqu'un dont le trouble est caractérisé par une importante fluctuation d’humeur. Il y a aussi des conséquences dans les relations. Qu’elles soient amicales, familiales ou sentimentales, les patients ont tendance à se saboter par manque d’estime de soi, par pensées suicidaires ou par menaces de comportements dangereux. Cela est malheureusement fréquent chez les personnes atteintes de TPB. Environ 70 à 80 % des personnes borderline auront des pensées suicidaires, et plus de 10 % d’entre elles mettront fin à leurs jours.

Les comportements impulsifs et les difficultés professionnelles et sociales peuvent créer un cycle difficile à briser sans un traitement approprié. Il est essentiel de reconnaître que les patients ne sont pas responsables de leurs troubles et ont besoin de soutien. Avec un accompagnement adapté, il est possible de briser ce cercle négatif. Zélia Nkamdem

S’habiller pour le lycée, un vrai casse-tête

Entre créativité et normes sociales, comment les élèves avec leur style vestimentaire trouvent-ils leur place au lycée ?

Chaque matin, la journée commence avec une question : “Que vais-je porter aujourd’hui ?”. Ce qui en apparence paraît si simple, cache pourtant un plus grand but : trouver l’équilibre entre style personnel et attentes sociales. Si on est libre de porter ce que l’on souhaite à Sivard, cela n’est pas le cas dans tous les établissements scolaires.

Bien que la loi n’impose pas de code vestimentaire stricte, elle encadre les établissements pour assurer le bon déroulement des activités pédagogiques et éviter les situations de discrimination selon l'article premier de la loi du 15 mars 2004.

Messages vestimentaires

Depuis quelques années, on entend de plus en plus de polémiques autour des tenues des élèves et plus précisément celles des filles. En 2020, le #Lundi14Septembre incitait les jeunes filles à porter une tenue “indécente” afin de dénoncer le règlement intérieur jugé misogyne. Ce mouvement né sur les réseaux sociaux s’est énormément répandu, pour parvenir jusqu'aux oreilles de l’ancien ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Celui-ci préconisant une tenue “républicaine” a beaucoup été critiqué puisqu’il ne prend pas en compte le climat de certaines régions et saisons. De nombreuses personnalités ont soutenu le mouvement comme la chanteuse Angèle ou Mathieu Devlaminck, président de l'Union nationale lycéenne qui se dit “pour la liberté de s'habiller comme on veut”.

Ce que pensent les élèves

Au lycée, on trouve 415 élèves, chacun avec son propre style et sa propre personnalité. Chacun peut donc porter ce qu'il veut. En tout cas c'est ce que dit Manon, élève de première : "Effectivement, je me sens libre de m'habiller comme je veux au lycée". Pourtant, elle avoue que le regard des autres a été un facteur important dans sa vie. Cependant, aujourd'hui, elle ne lui porte plus d'intérêt. Pour elle : "Au lycée, on change de mentalité ce qui fait qu'on s'assume plus".

Ce qui n'est pas le cas dans tous les lycées. Selon un sondage de l'Ifop, 55 % des Français souhaitent interdire le crop top pour les jeunes lycéennes et 56 % souhaitent interdire le port du short court. Pour Manon, il y a une limite à ne pas franchir pour ne pas être "dans l'excès".

Point de vue des enseignants

Pour avoir une vision d'ensemble du sujet, il est nécessaire de connaître tous les points de vue. Il était donc important de s'intéresser à celui de nos professeurs, les premiers à voir notre évolution. Pour Mme Berthelot, professeure documentaliste, on ne s'habille pas tous pareil "mais par groupe ou affinité, on retrouve du mimétisme dans la manière de s'habiller. C'est général à la société, pour s'identifier à un groupe, il y a des codes". Alors cela signifie-t-il que nous nous mettons nous même dans des cases ? Pourtant, il faudrait "casser les codes", question plus compliquée qu'il n'y paraît.

Elle affirme également que "c'est plus difficile pour un garçon, ça fait souvent débat des hommes qui portent des jupes ou des robes". Mais récemment, il apparaît un renouvellement de la tendance "jupe-pantalon" originaire des années 2000.Cette tendance reprise par des personnalités comme le footballeur, Jules Koundé ou le rappeur, Asap Rocky ouvre une nouvelle perspective aux jeunes de "casser les codes". Car selon Mme Berthelot : "Si vous ne faites pas vos expériences vestimentaires maintenant, vous les ferez quand ?".

Le vêtement a un rôle multifacette dans la société. Il est une expression de l’identité personnelle et culturelle signalant des valeurs, des appartenances et des statuts sociaux. Le vêtement est un reflet de notre place dans le monde et de nos interactions avec les autres.

Emma Lecourt

Y a-t-il un futur pour les femmes dans la Formule 1 ?

Maria Teresa de Filippis la première femme à participer à un Grand Prix de Formule 1 en 1958 alors que, cette même année une trentaine d'hommes avaient déjà gagné.

Difficile pour une petite fille d’accéder au karting quand le domaine du sport automobile est majoritairement masculin même chez les enfants et les jeunes adolescents. D'autant plus que peu de femmes sont représentées dans ces sports mécaniques, ce qui n'incite pas les jeunes filles à se tourner vers eux. Pour rappel la manière la plus linéaire, jusqu’à il y a quelques années, d’accéder à la plus prestigieuse catégorie de monoplace était de faire du karting très jeune puis d’aller en Formule 4, en Formule 3, en Formule 2, puis en Formule 1 sous réserve bien sûr d’avoir des sponsors et d’avoir une place dans des écuries.

Des solutions mises en place

Ces dernières années cette prestigieuse pyramide s’est ouverte aux femmes et leur a redonné espoir puisqu'une nouvelle catégorie exclusivement réservée aux femmes s’est créée. La F1 Academy, permettant ainsi la préparation physique et mentale de ces jeunes femmes, leur intégration dans un monde extrêmement sélectif mais aussi la possibilité d’être repérées par des écuries de Formule 1 et de travailler avec celles-ci. Depuis sa création par Formula One Group, la F1 Academy a permis à de nombreuses jeunes femmes de moins de 25 ans d'accéder à des juniors team. Il s'agit de formations créées par les écuries de Formule 1 dans le but de préparer les jeunes pilotes dans le monde du sport automobile. Cette initiative a été prise dans le but de faciliter la transition entre le karting et la monoplace. Le parcours jusqu'en Formule 1 peut également s'effectuer de manière moins conventionelle avec des carrières dans d'autres catégories automobiles, comme les W-series et la Formule E.

Des femmes inspirantes

Bianca Bustamente

Née le 19 janvier 2005 à Manille, elle est une jeune pilote de course et participe depuis 2023 à la F1 Academy. Elle fait partie de l'écurie française ART Grand Prix lors de la saison 2024. Malgré son jeune âge, elle est aujourd'hui la première femme à avoir signé au programme de développement des pilotes McLaren et la deuxième à avoir un contrat avec cette firme ce qui fait d'elle un réel modèle pour toutes les femmes dans le sport mécanique.

Jessica Hawkins

Née le 16 février 1995 à Headley Jessica Hawkins est une pilote britannique. En 2021, elle devient ambassadrice de l'écurie Aston Martin et c'est en septembre 2023 qu'elle devient la première femme à conduire une monoplace de Formule 1 pour une séance de tests au grand prix de Hongrie. La dernière en date était la Colombienne Tatiana Calderón. Jessica Hawkins est aussi cascadeuse et a travaillé pour les franchises Fast and Furious et James Bond. Cette jeune femme est inspirante par son parcours, malgré son jeune âge elle a déjà accompli plus que beaucoup d'autres.

Dorianne Pin

Née le 6 janvier 2004 à Ivry-sur-Seine, Dorianne Pin est une pilote automobile française. Championne de France de karting en 2019, elle est sélectionnée par le programme « Girls on Track - Rising Star » de la Fédération internationale de l'automobile. Elle fait partie des quatre pilotes féminines finalistes pour intégrer la prestigieuse Ferrari Driver Academy avec un volant en Formule 4 à la clef. Le 16 janvier 2024, Doriane Pin est annoncée dans le programme de développement de Mercedes-AMG F1 Team en tant que membre du Junior Team. En 2024, elle dispute la deuxième saison de la F1 Academy, le championnat de monoplaces réservé aux femmes de moins de 25 ans. A seulement 20 ans, elle s'impose dans le monde du sport automobile avec une experience digne des plus grands.

Lissie Mackintosh

Elle est une créatrice de contenu et présentatrice. Sur ses réseaux sociaux, elle explique certains concepts compliqués de la Formule 1 et parle également de l'actualité liée aux pilotes et aux écuries. A ses débuts, elle est l'une des rares à faire connaître ce sport sur les réseaux sociaux et permet de rendre la Formule 1 accessible au plus grand nombre. Elle est aussi une grande millitante en faveur de la représentation des femmes dans les sports mécaniques.

Cette génération voit l'arrivée de nouvelles pilotes impressionnantes et inspirantes ainsi que des femmes rendant le sport plus accessible. Peut-être verrons nous des femmes en grand prix de Formule 1 dans quelques années.

Camille Alain

Motocross : la découverte d’un univers

Le motocross est une passion qui se transmet, dans mon cas, de père en fille et aujourd’hui, je l’espère d’auteur à lecteur.

J’ai eu la chance de participer en tant que spectatrice au motocross des Nations 2023 en France à Ernée. C’est une ambiance trés particulière, je me souviens du bruit des moteurs, de la foule démesurée, des klaxons rouges en plastique, des cris et des applaudissements. Sur le moment, je me sentais opressée dans un environnement assourdissant. Une fois la course commencée, je suis rentrée très vite dans l’action et aujourd’hui j’en garde un excellent souvenir. J’ai ressenti une grande fierté pour la France et pour nos pilotes français qui ont été les grands gagnants de ce championnat !

Petites explications…

Il existe plusieurs types de courses, les plus connues : le motocross. C'est une course qui se déroule en extérieur sur un circuit de terre ou de sable avec des virages et des bosses. Le supercross qui se déroule sur un terrain plus étroit et en intérieur. C’est une course spectaculaire avec des nombreux sauts et figures. Et enfin l’enduro qui est moins accessible car il se passe sur des routes ouvertes au public, il faut donc posséder un permis de conduire. Ces courses sont également divisées en puissances de moteurs : 250cc (cm 3 ) qui est appelée MX2 , 450cc : MX1 ou MXGP et avant il existait des moteurs de plus de 450cc qui était appelée MX3. Des compétitions, existent dans chaque pays, régions et même villes mais les plus importantes sont le championnat du monde, le championnat Américain, le motocross des Nations et le championnat d’Europe.

Un palmarès de champions Normands !

En Normandie, il y a de célèbres pilotes, comme le premier Français champion du Monde de motocross en 1986, Jacky Vimond, qui est né à Saint-Lô. Mais aussi Pierre Alexandre Renet, né à Cherbourg, champion du monde MX3 en 2009 et champion du monde d’enduro en 2012 et 2014, c'est le premier pilote de l'histoire à être à la fois champion du monde de motocross et d'enduro. Il prend sa retraite en 2018 et s’inscrit au motoclub du Val d’Ouve à Rauville la place (Saint-Sauveur le Vicomte).

Et l'écologie ?

La question de l’écologie se pose dans de nombreux secteurs des sports mécaniques. Alors les constructeurs de motos ont décidé de développer « la moto verte ». Ils remplacent les moteurs thermiques par des moteurs électriques ou hybrides. C'est une période de transition écologique, mais à n'en pas douter, dans quelques années, les championnats se feront avec des moteurs électriques ou hybrides.

Lucile Froigneux

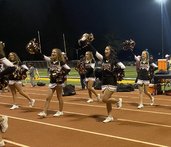

Cheerleading : un sport à part entière

“C’est pom-pom girl en fait.” C'est souvent ce que l’on entend lorsque l'on parle du cheerleading. Souvent réduit à ce cliché, ce sport est bien plus que des pompons.

Dans les lycées américains le sport est roi, vivre un an au Etats-Unis m'a permis de découvrir cette discipline à part.

Qu'est ce que le cheerleading ?

Le cheerleading est un sport d’équipe mixte originaire des Etats-Unis. Il combine danse, gymnastique, portés, pyramides et sauts dans une chorégraphie d'environ 2 min 30. Les athlètes encouragent leur équipe de football américain et de basketball durant les matchs grâce à toutes sortes d’activités. Allant de simples chants à une chorégraphie élaborée passant par des portés, les cheerleaders participent aussi à des compétitions. Cette discipline est très compétitive, il existe de nombreux championnats régionaux, nationaux et même mondiaux.

Le cheerleading en France

Ce sport de plus en plus pratiqué commence à se développer un peu partout dans le monde. La FFFA, Fédération Française de Football Américain regroupe au total 89 clubs de cheerleading divisés en 3 catégories. Le cheer sideline rattaché à une équipe de football américain. Il y a aussi des clubs étudiants rattachés à cette fédération ainsi que le cheerleading All Star qui sont des clubs indépendants participant à de nombreuses compétitions. Une trentaine d'autres clubs sont affiliés à d'autres fédérations. Il existe deux équipes représentant la France dans le monde, une mixte et une “all girl”. Ces deux équipes participent au championnat du monde prenant place à Orlando. En 2024, elles ont obtenu la quatrième place dans leurs catégories respectives.

Un sport plein de préjugés

Beaucoup pensent que le cheerleading est un sport réservé aux filles. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le cheerleading apparu au XIXème siècle était consacré uniquement aux hommes, ce n’est qu’en 1923 que les femmes y ont eu accès. Certains aspects de cette discipline peuvent laisser croire que c'est un sport plus esthétique que physique.

Le cheerleading est une activité très exigeante qui comporte beaucoup de risques de blessures, qu’elles soient traumatiques ou physiques.

Nola Lescroël

La vague sud coréenne déferle

Une influence grandissante dans le monde entier.

Pays aux paysages atypiques, à la fois ancré dans les traditions et la modernité, la Corée du Sud invite les touristes à la découverte de son patrimoine. Son influence en France est de plus en plus visible depuis la Palme d'or pour "Parasite" de Bong Jooh-ho en 2019. Ce phénomène porte un nom : "l’Hallyu" qui se traduit par "la vague coréenne".Des papilles en émoi

Pour ce qui est de la culture culinaire, la corée a également son mot à dire. Depuis quelques années, les restaurants coréens sont de plus en plus nombreux sur les places internationales. Leurs plats typiques comme le Bibimbap, le Bulgogi, le Kimbap, le Gimbap ou encore leur poulet frit gagnent en influence. En effet, de nombreux chefs mondiaux s’inspirent de ces plats comme le montre l’émission “Le choc des toques” sur Netflix.

De plus, les traditions des marchés culinaires et de street food accentuent cette influence dans le monde.

Le cinéma : un genre singulier

Le cinéma coréen est le premier et un des rares à concurrencer le cinéma américain. La manière de travailler l’image, les personnages ainsi que les scénarios mélange subtilement traditions et modernité. Il offre une perspective profonde sur les facettes multiples de la Corée, tout en captivant un public international grâce à sa qualité artistique et à ses histoires universelles.

Prendre le temps de montrer …Le laps de temps entre la rencontre des personnages et le moment où ils s’avouent leurs amour est long comparé aux dramas américain où la chose est conclue bien plus tôt. La Corée du Sud produit également des thrillers, films d’horreur et séries. Un des plus grands succès est “Squid Game”, sorti en 2021, avec 570 millions d’heures visionnées en seulement une semaine dans le monde entierLa K-pop devient mondiale

La K-pop, ou musique populaire coréenne, englobe une variété de genres musicaux. Ce style de musique est parvenu à révolutionner l'industrie musicale mondiale. Et à propulser la culture coréenne sur le devant de la scène internationale mais aussi à influencer la mode, le cinéma et même la gastronomie. Les jeunes de toute l'Asie ont été inspirés à imiter ces looks, ce qui a entraîné un changement significatif dans les tendances de la mode. Mais, en France, malgré une croissance des plus rapide de son marché en Europe avec une augmentation de 37 % du nombre de fans de K-pop par rapport à l'année précédente, son influence sur les français reste bien plus faible que dans d’autres pays comme le Japon avec 9.7 millards ou encore les USA avec 9.2 milliards.

Son influence en France a, une nouvelle fois, été démontrée avec l'évenement "Squid Game" de Paris du dimanche 1er Decembre.

Océane Lorant Doisnel

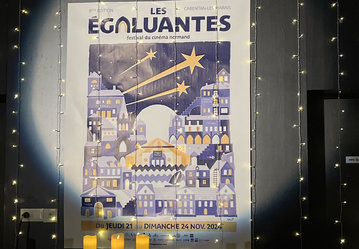

Retour des Egaluantes pour la 9ème année

Comme chaque année, au mois de novembre, la ville de Carentan-Les-Marais a accueilli un festival du cinéma normand.

Quoi de mieux, après 4 heures de DS de SVT, que d’aller à la rencontre de ce festival à moins de 100 mètres du lycée ? Créé par quatre anciens lycéens de Carentan (Maxime Delauney, Pierre-Olivier Madelaine, Emmanuel Bellamy et Sébastien Pillet), une ’expérience vécue le mois dernier.

Un large choix…

Pour seulement 12 euros, le pass permet de profiter d' une programmation très variée. Des films comme Joli Joli, Jamais sans mon psy ou encore En fanfare,

Des hommages rendus à Alain Delon et Michel Blanc à travers des films cultes, des séries documentaires comme par exemple celle sur la petite commune de Marchésieux, des épisodes tirés d’une série de handball mais aussi des courts métrages réalisés par des élèves de notre lycée étaient à l'affiche ! Il y en avait vraiment pour tous les goûts.

Des lieux insolites

En plus des 4 salles de projection traditionnelles, on pouvait se rendre dans le Cinémobile, un camion transformé en salle de cinéma contenant 100 sièges, mais aussi dans la caravane ensorcelée, qui est la plus petite salle de cinéma au monde avec seulement 12 places.

De nombreuses personnalités d’univers variés

Les festivaliers ont le bonheur de croiser dans les rues de nombreuses personnalités du cinéma telles que Lucien Jean-Baptiste, Maxime Gasteuil ou encore Baptiste Lecaplain sans oublier le champion du monde de handball en 1995, Jackson Richardson.

En plus de cette magnifique programmation, il faut absolument venir boire un verre avec ses proches dans le lieu incontournable qu'est le Magic Mirrors, un chapiteau datant du début du siècle dernier pour un moment hors du temps.

Anna Lemaître

Système Bill : une histoire de cœur

Si vous aimez les histoires mêlant suspense, émotions et courage, cette fiction est pour vous.

Chapitre 1

En ce beau dimanche 3 septembre, à Spei City, une petite ville avec un quartier isolé relié au centre par un tunnel, Luck, un garçon de 13 ans, pas très grand, blond aux yeux bleus, sortait justement de ce tunnel. En passant près de la déchèterie, il entendit une jeune fille crier. Intrigué et inquiet, il se précipita pour voir ce qui se passait. Au loin, il aperçut une fille assise par terre et, face à elle, un garçon plus âgé et visiblement plus musclé. Sans hésiter, Luck bondit pour donner un coup de pied à l'agresseur. Malheureusement, ce dernier vit I'attaque arriver, attrapa son pied avant le contact et le souleva dans les airs. Luck suspendu, tenta de se libérer en frappant avec son autre pied, mais ses efforts restèrent inutiles. Il essaya ensuite de se dégager avec ses mains, mais l'agresseur, agacé, lui tordit brutalement la jambe. Un craquement sourd se fit entendre au niveau de son genou, avant que Luck ne soit lâché et s'écroule au sol.

Malgré la douleur évidente, il ne montra aucun signe de faiblesse. Choquée, la jeune fille lui demanda :

-Ça va ?

Luck, craignant que l'agresseur ne comprenne son état de faiblesse, ne répondit pas. À la place, il lui adressa un sourire rassurant et hocha la tête pour lui signifier qu'il allait bien. L'agresseur éclata de rire et lança d'un ton moqueur

- Oh, le héros qui voulait sauver la demoiselle en détresse ! Maintenant, tu ne peux même plus te lever !

- Bien sûr que si, répondit Luck en serrant les dents

- Alors, montre-moi, répliqua l'autre

Hésitant, Luck finit par se redresser Mais à peine posa-t-il sa jambe blessée que celle-ci craqua de nouveau. II hurla intérieurement de douleur, mais se força à rester debout :

- Voilà, comme tu vois, je tiens debout. Maintenant, pars et laisse-la tranquille.

L'agresseur rit encore plus fort :

-Je ne comptais pas vraiment lui faire de mal, elle a juste eu peur, c'était marrant. Mais toi, avec ta jambe cassée, tu es hors d'état de me faire face. Je reviendrai. Et là, tu as intérêt à être remis sur pied, sinon je te ferai ta fête !

- Ma jambe va très bien, répliqua Luck, le regard brûlant de défi. Reviens quand tu veux, je serai prêt.

L'agresseur, amusé, s'éloigna finalement. Dès qu'il fut hors de vue, Luck s'écroula au sol. La jeune fille, qui l'avait reconnu puisqu'ils allaient à la même école, s'approcha, inquiète :

⁃ Luck, pourquoi tu as fait ça ? Maintenant, tu es blessé et en plus tu l'as provoqué !

Luck, toujours allongé, leva les yeux vers elle. En la reconnaissant à son tour, il répondit d'une voix faible mais calme :

⁃ Sonia, je l'ai fait parce que sinon, il t'aurait fait du mal. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien.

Sonia, troublée, lui demanda ce qu'il faisait ici, dans cette zone reculée de la ville. Luck expliqua qu'il habitait de l'autre côté du tunnel et qu'il allait faire des courses.

- Dans cet état, tu ne pourras pas aller bien loin, répondit-elle en le regardant avec inquiétude. Viens, je vais t'emmener chez ma mère. Elle est pharmacienne, et avant ça, elle était médecin.

Luck refusa, affirmant qu'il rentrerait chez lui pour se reposer et qu'il irait mieux le lendemain, juste à temps pour la rentrée scolaire. Sonia insista :

- Je suis inquiète pour toi. Laisse-moi au moins te raccompagner.

Malgré son refus, elle décida de le suivre quand même. Ensemble, ils traversèrent le tunnel et arrivèrent finalement chez Luck. Lorsqu'il ouvrit la porte de sa maison, Sonia demanda timidement :

-Tes parents sont là ?

Luck baissa les yeux avant de répondre, presque en chuchotant

- Je n'en ai plus

Il referma la porte derrière lui, laissant Sonia troublée. Gênée par cet échange, elle rentra rapidement chez elle pour raconter tout ce quI s'était passé à sa mère. Marie, la mère de Sonia, fut profondément inquiète en apprenant l'histoire. Elle se soucia particulièrement de Luck, blessé et désormais exposé à de nouveaux ennuis avec l'agresseur.

Lana Philipot