Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Plaider et défendre ses droits

Les différentes guerres de ce début du 21ème siècle mettent en péril les droits acquis depuis plus de cent ans. En effet, qu’ils soient anciens ou nouveaux, les conflits dans les différents pays et États ont tous un point commun : ils touchent à la liberté et aux Droits de l’Homme. Mais alors, quels droits sont bouleversés et pourquoi est-il nécessaire de plaider et de les défendre passionnément ?

2024, une année dépourvue de droits pour de nombreux pays

L’année 2024 a été, pour de nombreuses populations, une année charnière. Les droits humains, qui n’ont pas été toujours faciles à acquérir, ont été retirés dans presque chaque coin du globe. Les Afghanes, qui subissent les lois des Talibans depuis 2021, se voient supprimer de plus en plus de droits comme ceux de chanter, de réciter le Coran ou d’être dans des pièces avec des fenêtres. Les personnes transgenres vivant aux États-Unis depuis l’élection de Donald Trump, ne peuvent plus intégrer l’armée et ne peuvent plus avoir accès aux soins pour affirmer leur genre. Le président en vient même à nier publiquement l’existence de ces personnes. Les Palestiniens, depuis le 7 octobre 2023, n’ont plus aucun droit humain. Ils subissent le génocide organisé par B.Netanyahou et son gouvernement. Maisons brûlées, familles séparées et ressources coupées, les Palestiniens ont simplement essayé de survivre cette année. Ces trois exemples ne sont que quelques-uns parmi tant d’autres.

Défendre les droits humains et plaider : des actions politiques

Tous ces cas prouvent qu’il est primordial de protéger les droits humains, particulièrement en les plaidant. C'est un moyen pour la société civile d’influencer les décisions et instances publiques afin de défendre une cause et d’obtenir un changement de société souhaité. Les Organisations Non Gouvernementales plaident souvent afin d’essayer de motiver les politiques à faire changer les choses. Meryl Streep a récemment marqué les esprits en déclarant lors de son plaidoyer à l’ONU qu' "un écureuil en Afghanistan a plus de droits qu’une fille”. Plus anciennement, Dominique de Villepin avait réussi son plaidoyer en exprimant fermement l'opposition de son pays face à une éventuelle intervention militaire alliée contre l'Irak. Tous sont d’une importance extrême car ils peuvent réellement permettre de changer les choses ou de débloquer des situations. C’est en recueillant et en diffusant des informations sur toutes ces violations des droits de l’Homme que ces actions militantes sont d’autant plus efficaces car elles engendrent de possibles enquêtes sur les violations, les signalent et essayent d’y mettre un terme. Défendre nos droits permet de s’engager en faveur d’une meilleure gouvernance et d’une meilleure politique en particulier pour toutes les personnes qui subissent les lois de leur gouvernement.

Tess Lebarbanchon

| N° 3 - Mars 2025 | https://www.sivard.fr/ |

Le déclin de l'aide humanitaire à Gaza

Depuis les attaques du 7 octobre 2023, Gaza est plongée dans une précarité humanitaire. La zone fait face à un blocage permanent de la part de Tsahal. Bien que le Droit international humanitaire interdit ces actes, Israël persiste dans sa conduite.

L’une des dernières mesures infligées par le gouvernement israélien est l'interdiction de l’aide humanitaire,par l’UNRWA (l’office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient). Cette aide aurait pu secourir plus de 2 millions de Palestiniens d'après Amnesty International. L’interdiction de l’UNRWA a été adoptée par deux lois au parlement israélien le 29 octobre 2024.

Avant même la censure de l’UNRWA, des attaques incessantes contre les camions d’aides humanitaires ont été menées autour des frontières de Gaza. Certaines attaques sont organisées avec la collaboration de l’armée et de manifestants israéliens. Des soldats auraient partagé des renseignements concernant l'emplacement des convois avec des manifestants, qui par la suite, les auraient assaillis.

D’autre part, des attaques sont aussi menées directement sur la population comme “le massacre de la farine” le 29 février 2024. Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des civils palestinien en proie à la famine lorsqu'ils tentaient d'obtenir de la nourriture d'un convoi d'aide humanitaire. Mahmoud Ibrahim Abdel Salam Obaid, un palestinien, victime de ce massacre témoigne : “ Poussé par une faim insupportable, je me suis décidé pour la première fois à aller chercher de l’aide. J’ai pris des vivres dans le premier camion, et quand j’ai fait demi-tour, j’ai été atteint par deux projectiles israéliens venant du tank, l’un à la main et l’autre dans le dos." Mahmoud est la parfaite illustration de millions de Palestiniens qui tentent de survivre à l'oppression israélienne.

Toutes ces restrictions et attaques conduisent à un état catastrophique de la population. D’après la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, près d’un enfant sur cinq souffre d’émaciation, la forme la plus mortelle de malnutrition. Une génération d'enfants toute entière risque de disparaître.

La trêve à Gaza qui a débuté le 19 janvier 2025 représente en théorie une vraie bouée de sauvetage pour la population. L’accord affirme une entrée massive de convois humanitaires. Le nombre qui avait chuté de 150 à 50 camions par jour a évolué à 10 000 au total depuis le début du cessez-le-feu. Malheureusement, en pratique, le nombre de camions n’est pas suffisant. Si les 10 000 camions marquent un progrès, ils ne suffiront pas à rattraper 15 mois de pénurie. L'entrée de camions est un véritable défi logistique : les routes, les infrastructures de stockage, les centres de santé sont pour la plupart détruits. Les Nations Unies, qui coordonnent cette opération, auront besoin du soutien de l’Égypte pour maintenir

un flux continu d’aide et permettre l’entrée d’équipes humanitaires à grande échelle.

Maiwenn Collen

Ouïghours : un peuple maltraité et oublié

Quand la Chine viole les Droits de l'Homme en toute impunité.

Depuis les années 2010, les Ouïghours vivent un enfer, par une répression systématique et barbare de la part du pouvoir central Chinois. Tout a commencé dans une usine du sud de la Chine, où un conflit entre des ouvriers Ouïghours et Hans a éclaté après une rumeur de viol par des Ouïghours sur une femme Han.

A partir de ce moment, ils sont sujets à la répression, tant par des emprisonnements arbitraires, des pratiques de torture physique et psychologique, déshumanisation quotidienne, que de la privation de nourriture, d’eau… Les Ouïghours sont devenus des parias.

Ils ne peuvent plus pratiquer leur religion librement dans le Xinjiang. La Chine se montre extrêmement hostile à l’égard de l’Islam. Elle considère la simple pratique religieuse comme une forme d’« extrémisme ». Par conséquent, nombreuses sont les personnes ayant cessé de prier ou d’afficher des signes extérieurs de leur foi, tant par la tenue vestimentaire que l’expression. La Chine prohibe la pratique de la religion musulmane, interdisant le port du voile, la lecture du Coran ou les prières.

De plus, la Chine dissimule avec grande ampleur ces atrocités. Elle menace, arrête et maltraite quiconque ose s’exprimer ouvertement. On ignore ce qu’il est advenu de centaines de milliers de personnes disparues : certaines sont détenues ou soumises à des travaux forcés dans l’indifférence générale, et cela dans des conditions inhumaines.

Une réponse internationale trop silencieuse

Face à cela, les réactions de la communauté internationale sont loin d’être unanimes. Des pays soutiennent ou ferment les yeux, et d'autres condamnent.

Des mesures incitatives ont été mises en place, appelant la Chine à prendre des mesures rapides pour libérer tous les Ouïghours privés de leur liberté, et avaient également invité les autres états contre à faire de même. Des pays comme les États-Unis ont mis en place des sanctions économiques et commerciales. L'Union Européenne, ainsi que le Royaume-Uni et le Canada avaient quant à eux mis en place des peines contre quatre responsables chinois qui étaient accusés de violer les Droits de l’Homme au Xinjiang, en les inscrivant sur leur liste noire. Cela consiste à l’interdiction de se rendre dans l’UE, et à geler leurs avoirs. L’Australie a pris des mesures pour interdire les produits venant du travail forcé dans le Xinjiang, tels que le textile. Les restrictions émises sont surtout économiques et diplomatiques. Elles sont cependant difficiles à mettre en place à l'échelle mondiale en raison de l'influence économique de la Chine, notamment dans les pays en développement. Les Ouïghours continuent de vivre dans l’ombre de la répression, les faisant tomber dans l'oubli. Leurs droits fondamentaux : la liberté de culte, de croyance, et d'expression leur sont ôtées pour mieux les anéantir.

Oscar Bisson-Levert

La crise des sans-abris dans les pays développées

Un mépris des droits humains et du droit à la sécurité, une réalité croissante dans les pays développés comme la France.

La question des sans-domicile fixe, les "SDF", en France mais aussi dans une majorité des pays développés, semble être un problème trop souvent méprisé, sous-dramatisé et ignoré par les États. Suite à une augmentation du taux de l'inflation d'environ 5 % en 2023 et une claire incidence sur la vie quotidienne des classes moyennes et des moins privilégiées, l’Insee reporte également qu'il y a plus de "133.000 personnes sur les rues de France". Cette crise de sans-abrisme dans ces pays qui sont supposés être les plus développés de la planète, que ce soient les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et tant d'autres, prend une part de plus en plus importante, notamment dans les métropoles. La dernière "Nuit de la Solidarité" du 23 janvier 2025 estime que Paris compte 3507 personnes sans-domicile. Cependant cette crise qui, se déroule sous nos yeux est silencieuse.

Malgré les initiatives législatives internationales comme les résolutions adoptées par le conseil des Droits de l'Homme de l'ONU du 19 juillet 2020 qui stipule que "Le logement convenable" est "un élément du droit à un niveau de vie suffisant", la société, semble reculer sur cette problématique. Avec un développement d'actions violentes et déshumanisantes comme à Montréal où de l'eau glacée a été deversée sur un sans abris ou encore l'attaque qui a eu lieu en France en juillet 2024. Nous sommes témoins du mépris du droit à la sûreté pourtant dicté par le second article de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Rhiannon Math

Au Soudan du Sud, les jeunes-filles sont privées de leur droit à l’éducation

L’éducation, un droit fondamental mais encore inatteignable dans certains pays.

Au Soudan du Sud, le taux d’alphabétisation est le plus bas au monde. Le système éducatif a été anéanti par soixante années de guerre civile quasi ininterrompues.

Les freins à l’accès à l'éducation

La première victime est la scolarisation des jeunes filles. Seulement une fille sur dix achève son cycle primaire. Un droit encore largement bafoué voire inexistant. Pour 100 garçons, seules 75 filles sont inscrites à l’école primaire. Moins d’1 % de ces filles suit l’école d’un bout à l’autre. L’analphabétisme féminin est le plus élevé au monde. Malgré les engagements internationaux du pays, notamment à travers les objectifs de développement durable des Nations-Unies, plus de la moitié des enfants de sexe féminin sud-soudanaises ne vont pas à l’école. Entre les mariages précoces, la pauvreté et l'insécurité, elles sont nombreuses à être privées de la possibilité d'atteindre un avenir meilleur. Si le droit à l’éducation est inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans la Constitution sud-soudanaise, la réalité confirme que les filles restent les premières exclues du système scolaire. Le mariage forcé, la charge des tâches domestiques et le manque d’infrastructures adaptées comme des toilettes pour les filles les empêchent souvent de poursuivre leurs études

Des obstacles multiples et persistants

Plus de 50 % des filles sont mariées avant 18 ans, ce qui met un terme à leur scolarisation. Les risques d’agressions sur le chemin de l’école dissuadent aussi de nombreuses familles de scolariser leurs filles. Dans un pays où l’extrême pauvreté touche une grande partie de la population, les familles privilégient souvent l’éducation des garçons au détriment des filles

Vers une prise de conscience ?

Des organisations comme l’UNICEF et Save the Children travaillent à améliorer la situation en construisant des écoles, en finançant des bourses pour les filles et en sensibilisant les communautés à l’importance de l’éducation féminine. Le gouvernement, bien que conscient du problème, manque encore de ressources pour garantir l’accès à l’éducation. Donner aux filles l’accès à l’éducation, ce n’est pas seulement leur offrir un avenir meilleur : c’est aussi un levier essentiel pour sortir le Soudan du Sud du cycle de la pauvreté et des conflits. Un défi urgent, mais encore loin d’être relevé.

Romane Leboullenger

Rodney Reed : un condamné à mort face au doute

Et si la justice condamnait un innocent ? Aux États-Unis, Rodney Reed attend son exécution malgré des preuves contestées. Ce cas relance le débat sur la peine de mort et les erreurs judiciaires.

L'élection de Donald Trump relance le débat sur la peine de mort aux États-Unis. En effet celui-ci veut faire de la peine capitale une composante forte de son régime autoritaire centré sur la loi, l’ordre et la vengeance.

Un verdict controversé

En 1998, Rodney Reed, un Afro-Américain, est condamné à mort pour le meurtre de Stacey Stites, une jeune femme blanche de 19 ans. Son procès, marqué par des irrégularités, s’est tenu devant un jury entièrement blanc. L’accusation s’est appuyée sur des éléments scientifiques contestés, et aucune preuve ADN ne le relie formellement au crime. De plus, des témoins affirment que Reed et Stites entretenaient une relation consentie, contredisant la thèse du viol avancée par l’accusation.

Une mobilisation internationale

En 2019, alors qu’il doit être exécuté, l’affaire prend une ampleur médiatique mondiale. Des personnalités influentes comme Kim Kardashian, Beyoncé et Rihanna s’engagent pour lui. Sous la pression, la justice texane suspend l’exécution, ouvrant la voie à un nouvel examen du dossier. Des experts indépendants et des avocats révèlent alors de nouveaux éléments renforçant l’hypothèse de son innocence.

Une justice imparfait

Un des points les plus troublants de cette affaire est le rôle du fiancé de la victime, Jimmy Fennell, un policier alors suspecté de violences conjugales. En prison, il aurait avoué à un codétenu être le véritable meurtrier. Pourtant, ces révélations n’ont pas suffi à innocenter Reed, qui reste dans le couloir de la mort.

Un débat de société

Ce cas illustre les failles du système judiciaire américain. Depuis 1973, au moins 190 condamnés à mort ont été innocentés aux États-Unis après la découverte d’erreurs judiciaires. La peine de mort pose une question cruciale : comment justifier une sentence irréversible dans un système imparfait ? Le sort de Rodney Reed reste incertain, mais son histoire alimente un débat toujours brûlant sur la justice et les droits humains.

Léo Lebahy

Les enfants Ukrainiens enlevés par la Russie destinés à servir son armée

Selon les Nations-Unies deux enfants meurent chaque jour des conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le nombre d'enfants déportés reste lui inconnu.

La CIDE

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant est un texte de loi réunissant toutes les règles liées au droit des enfants que les États signataires doivent respecter. La CIDE permet de considérer les enfants comme des citoyens à part entière, tout en prenant en compte leurs différences de besoins avec les adultes. Elle permet aussi de les protéger quand les personnes sensées le faire ne le peuvent, lors d'une guerre ou d'une crise politique, par exemple.

La situation

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les enfants ont été l'une des principales cibles des attaques. Selon Amnesty International, de nombreux établissements hospitaliers, des maternités et des services pédiatriques ont été visés par des missiles russes. Le fait qu'aucune présence de soldat ukrainien n'ait été trouvée et que ces missiles soient très précis excluent la possibilité d'une erreur. Les témoignages d'enfants blessés ou de parents accablés par la perte de leurs enfants sont nombreux, mais il est difficile de tous les recenser à cause de la peur qui règne et du climat d'incertitude. De nombreux enfants ont également été enlevés d'Ukraine jusqu'en Russie ou dans les régions occupées. Ils y sont endoctrinés et préparés dès très jeunes à se battre du côté russe. Ce conflit réunit de nombreuses transgressions aux articles de la CIDE et pose la question de son efficacité.

Vlad

Vlad est un adolescent de 16 ans, il est Ukrainien et un parfait exemple de ce que vivent les enfants emmenés dans ce que la Russie appelle des camps de vacances. En 2022, il a été emmené de force dans un camp de Russie. Il a été éloigné de ses racines de toutes les manières possibles. Il a subi des violences, a été enfermé, isolé pendant des jours et n'a pu en sortir que quelques mois après, lorsque sa mère a bravé la guerre tout en laissant ses autres enfants derrière elle pour aller le chercher. La dernière étape pour les laisser partir a été de les faire déclarer devant des caméras que Vlad et sa mère aimaient la Russie. Il raconte avoir été forcé de chanter l'hymne russe tous les matins, et a également été emmené dans une académie militaire pour qu'il apprenne à se servir d'armes et à ensuite faire la guerre.

Camille Alain

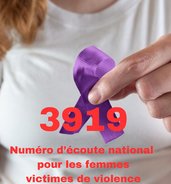

Une femme tuée tous les 3 jours en France

Selon les chiffres de l’INSEE,137 femmes ont été tuées en France en 2024. Il est écrit dans l'article 1 de la Déclaration de Droit de l'Homme et du Citoyen que les hommes naissent et demeurent libre et égaux en droit. Pourquoi cette violence existe-t-elle ?

Des causes multiples et complexes Les féminicides sont l’aboutissement d’un système profondément enraciné dans le patriarcat, où les femmes sont trop souvent considérées comme des possessions, où leur parole est trop souvent mise en doute, où leur sécurité est reléguée au second plan.

En outre, il faut savoir que dans de nombreux milieux, parler de la violence subie est considéré comme une honte, et les femmes qui s'expriment sont souvent rejetées ou stigmatisées. La pauvreté et l'isolement social expliquent aussi ces violences, on constate un grand écart entre le salaire des auteurs et des victimes. La dépendance économique est un facteur aggravant pour les victimes de violences conjugales et c’est aussi un frein qui empêche les femmes de quitter leur conjoint.

Des mesures prises par le gouvernementLe président Emmanuel Macron a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité de son mandat. Dès 2017, il a déclaré cette cause "grande cause nationale" et a mis en place plusieurs mesures pour y répondre. En 2019, un Grenelle des violences conjugales a abouti à 46 mesures, dont la création de 1 000 places d'hébergement supplémentaires pour les femmes victimes et le déploiement de bracelets anti-rapprochement pour les conjoints violents. Également, des lois ont été adoptées pour mieux protéger les victimes.

Des mesures insuffisantes

Malheureusement, on dénombrait encore l’année dernière, 1185 femmes tuées ou victimes de tentatives de féminicides au sein de leur couple.C’est une réalité tragique qui persiste en France où les chiffres alarmants témoignent de l'ampleur de ce fléau et montre la nécessité d’agir, tous ensemble. Punir les coupables, soutenir les victimes, et éduquer les générations futures avec force et conviction sont les défis à relever pour que les violences faites aux femmes ne soient plus une fatalité.

En France, les chiffres concernant les victimes de violences conjugales sont en augmentation (+10 % en un an). Les femmes ne sont pas les seules à subir ces violences. Près d'une victime sur 5 est un homme. En 2022, on évalue à 111000 le nombre d'hommes victimes d'au moins un type de violences conjugales.

Anna Lemaître

En Iran, les droits des femmes ne sont pas respectés

Dans la République Islamique d'Iran, la peine de mort est appliquée pour les femmes qui militent contre le port obligatoire du voile.

Selon un rapport d’Iran Human Rights, publié lundi 06 janvier 2025, les autorités iraniennes auraient exécutés, en 2024, 31 femmes.

Les règles de l'Islam

Depuis 1979, année qui renversa la politique du Shah, la République Islamique d'Iran a mis en place un régime avec des lois basées sur le Coran, le livre religieux de l'Islam. Selon certaines interprétations de celui-ci, les femmes ont l'obligation de couvrir leur tête, cacher leurs atouts et préserver leur sexe. De ce fait, l'Afghanistan, pays voisin de la République Islamique d'Iran a mis en place, le 7 mai 2024, l'obligation pour les femmes, de porter le voile intégral dans les lieux publics, sous peine de sanctions. Un texte de loi mis en place, le 13 décembre 2024, en Iran, oblige désormais les femmes à porter le voile sous peine de condamnations à mort selon “la loi sur la protection de la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab”.

853 exécutions en 2023

En 2022, selon Amnesty International, la République Islamique d'Iran est le deuxième pays ayant utilisé le plus la peine de mort juste après la Chine avec 576 condamnations à mort. Une grande partie de ces personnes sont des manifestants appartenant au mouvement "Femme, Vie, Liberté", un mouvement crée en 2022 à la suite de la mort de Masha Amini, une kurde de 22 ans, tuée pour un port-lâche de son hijab (un voile obligatoire que les femmes doivent porter sur leur tête). Le gouvernement n'accepte pas cette révolte de la part de la population et fit 200 000 arrestations. De ces arrestations, l'Iran exécute 853 personnes en 2023, le nombre le plus élevé selon Amnesty International. De plus, les répressions de la police se font de plus en plus sévères face à un peuple qui n’aspire qu’à la liberté. Les techniques devenant de plus en plus violentes avec l’utilisation d’insultes, de coups, de tortures, d’agressions sexuelles dont des viols, allant jusqu’à même menacer les familles des prisonniers. Par exemple, Maryam, une étudiante qui a chanté et enlevé son voile en pleine rue avec une amie, s’est vue très vite embarquée par la police. Elle a été insultée et a reçu des coups et des gifles lors de son interrogatoire. Elle a été menacée de représailles sur sa famille avant de subir un viol. Les tentatives vaines d’Amnesty International n’ont pas permis de venir au secours des femmes iraniennes.

Clara Kohlhoff

A la rencontre de Narges Mohammadi

Lauréate du prix Nobel de la paix en 2023, elle profite d'une libération provisoire pour témoigner sur la situation des femmes en Iran.

Jeudi 23 janvier 2025 Narges Mohammadi a été entendue par la délégation aux droits des femmes du sénat français et déclare : "La République islamique réprime nos institutions civiles, prive les femmes de leurs droits fondamentaux, utilise la peine de mort comme instrument de terreur et viole les droits humains. Je déclare que ce régime impose aux femmes, sous prétexte de la loi, de la religion, de la culture, de la propagande, des médias d'Etat et d'éducation, un apartheid de genre flagrant."

Une lutte de plus de 45 ansLes révoltes n'ont pas commencé en 2022 avec le mouvement "Femme, Vie, Liberté". Depuis quatre décennies les étudiants, les enseignants, les ouvriers et les syndicats luttent contre la répression imposée par le gouvernement irannien. La population défie les politiques au grand jour, dans la rue. Nombreuses sont les femmes, qui refusent de se voiler et beaucoup sont incarcérées dans la prison d'Evin pour la Liberté.

Le gouvernement iranien applique des lois afin d' invisibiliser les femmes de la société notamment dans les lieux scolaires où le voile est obligatoire comme dans tous les autres lieux publics tant pour les adultes que les fillettes. En Iran, les femmes sont restreintes dans certains domaines d'études. La république Islamiste utilise toutes les mesures à disposition afin de faire taire les protestations et asservir les femmes.

"Malgré les restrictions, la société iranienne est unie et les hommes soutiennent les femmes et sont présents lors des protestations", affirme le prix Nobel de la paix. Le quotidien des civils ou des prisonnières politiques se fait dans la violence, les protestataires sont battues, violées et parfois même abattues, tandis que les autres femmes se réduisent au silence.

L’apartheid de genreL’apartheid de genre tente de réduire les femmes au silence. Ces dernières n’ont pas accès aux postes au sein des systèmes judiciaires, militaires et religieux. Dans le code pénal du pays, la valeur d’une femme est moitié moins qu’un homme. Les hommes et les femmes sont séparés au quotidien, les femmes se doivent d'être à l'arrière des bus. De plus le mot faible est synonyme de femme dans les dictionnaires du régime. Toutefois, l’apartheid de genre n’est pas officiellement un crime international rendant ainsi impossible d’autres condamnations internationales envers l’Etat Islamiste.

Les violences sexuelles Les femmes emprisonnées à Evin subissent des tortures. Elles sont notamment sexuelles. Dans un entretien pour Le nouvel Obs, N.Mohammadi explique que celles-ci, depuis le début du mouvement en 2022 sont commises de manière beaucoup plus poussées et systématiques. Cette méthode est utilisée, toujours, pour réduire au silence les militantes et les opposants au régime.

Clara Blandamour

Peut-on encore tolérer l'huile de palme ?

L’industrie de l’huile de palme est l'une des plus lucratives au monde. Un produit sur deux, issu de l'agro-alimentaire est composé d’huile de palme. Que ce soit en grande ou petite quantité, sa consommation quotidienne n'est pas sans conséquences.

L'huile de palme est presque partout. De l'alimentation aux cosmétiques, en passant par les produits de nettoyage et même le biocarburant, l'huile de palme est appréciée pour sa polyvalence. Et son marché est en plein essor : au cours des 50 dernières années, la production mondiale a été multipliée par plus de 35. Ce produit très controversé est un accélérateur de la déforestation en Asie du Sud-Est, de la disparition d’espèces comme les orangs-outans mais il est aussi mauvais pour la santé : principal déclencheur de l'obésité. Pour les millions de travailleurs de ce secteur, l'huile de palme est surtout synonyme de conditions de travail déplorables.

Pesticides, esclavage et travail des enfants !

Amnesty International a enquêté sur les travailleurs de la culture de l'huile de palme et a révélé que ceux ci sont exposés à un travail difficile et dangereux. Dès le plus jeune âge, les enfants aident leurs parents sur les plantations, car il n’y a pas assez de main d'œuvre. L’éducation des jeunes enfants passe au second voire au troisième plan. Certains doivent même quitter l’école pour faire subsister leur famille. Amnesty International signale que "les enfants souffrent de problèmes musculaires." La santé des ouvriers est en danger car beaucoup de produits chimiques sont utilisés pour une récolte plus efficace. Vomissements, vertiges, contaminations des sols, de l’eau et l’air en sont les conséquences. Les journées sont sans fin pour de maigres salaires. Les femmes sont aussi des victimes de cette industrie agroalimentaire. Payées en dessous du salaire minimum et maintenues dans une situation d’emploi précaire, elles ne peuvent prétendre à aucune retraite ni assurance maladie.

Une autre culture de l’huile de palme est-elle possible ?

La demande en huile de palme bio ne cesse d’augmenter. Elle est principalement produite en Colombie et au Ghana, et représente aujourd’hui 12 000 tonnes annuelles. Les producteurs d’huiles de palme bio respectent davantage la biodiversité et s’engagent à tenir compte de l’équilibre écologique local. Les rendements des palmiers à huile bio, sans fertilisation artificielle ni traitement chimique de synthèse sont inférieurs de 30 % par rapport aux plantations conventionnelles.

L'important est d'être lucide dans ses achats pour ne pas soutenir cette industrie nocive. Consommer est un acte militant et nous avons le pouvoir de décider à qui nous voulons donner notre argent.

Léonie Brizard

Mariages forcés aux États-Unis, une réalité méconnue

Aux États-Unis, 300 000 enfants ont été mariés ces 20 dernières années.

On imagine souvent les mariages forcés comme un fléau lointain, propre aux pays en développement. Pourtant, aux États-Unis, près de 300 000 enfants ont été mariés de force en seulement vingt ans. Derrière ce chiffre, des destins brisés et des enfances volées.

Dans plusieurs états des États-Unis, aucun âge minimum n’est requis pour se marier, à condition d’avoir le consentement d’un parent. Seuls 13 États fixent un âge minimum du mariage à 18 ans sans exception.Une faille qui expose des milliers de jeunes, principalement des jeunes filles, à des mariages arrangés souvent imposés par la famille. Ce sont des lois trop souples qui rendent ces unions possibles. Aux États-Unis, le mariage d'un enfant mineur est totalement légal dans 37 États, parmi ceux-ci, 4 n'imposent aucun âge minimum pour se marier.

L'histoire de DawnDawn est une petite fille de 11 ans qui vit une vie simple, calme et tranquille en Californie avec son père. Parfois, son père la fait garder par un homme âgé de 30 ans. C'est ici que la vie de Dawn bascule, son baby-sitter l'oblige à avoir des relations sexuelles non protégées. Son histoire ne s'arrête pas là. A 13 ans, Dawn tombe enceinte de son violeur. Au lieu de la protéger et de prendre sa défense, son père écoute son bien être personnel. En effet, dans sa religion il est impensable d'être enceinte sans être mariée. C'est alors que le père de Dawn trouve une solution qui lui sauvera la face : marier sa fille à son bourreau. Aujourd'hui, Dawn est mère de deux enfants qu'elle a eu avant l'âge de 16 ans, âge ou elle a eu le courage de s'enfuir. Elle a dû affronter la pauvreté, le manque de soutien de sa communauté ainsi que l’absence d'un domicile fixe.

De lourdes conséquences Le mariage des enfants avant 18 ans est loin d'être un acte anodin. Ces situations entrainent une vie marquée par la souffrance pour ces enfants. Ils risquent de subir des violences domestiques, de perdre leur autonomie ou encore de rester piégés dans un cycle de pauvreté intergénérationnelle. De plus, une fille trop jeune est d'avantage vulnérable quant aux complications liées à une grossesse précoce et aux infections sexuellement transmissibles.

En 2024, des sénateurs américains ont proposé l'Acte de prévention du mariage d'enfants, un projet qui vise à corriger les failles de la législation et à garantir une protection renforcée pour les enfants vulnérables. Cependant, le gouvernement accorde ses priorités à d'autres enjeux. De plus, les États-Unis reste le seul pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant bien qu'il ait participé à l'élaboration de celle-ci. Forcer un enfant à se marier est un manquement aux droits fondamentaux de l'enfance. C'est bafouer ses droits mais aussi ses choix. C'est pour cela qu'il faut commencer à avoir foi en l'humanité et interdire le mariage forcé.

Nola Lescroël

Préparer un concours de plaidoiries

Dans le cadre de l'atelier 1er campus, les élèves ont rédigé des textes pour défendre une cause.

Le jeudi 27 mars, deux élèves représenteront le lycée Sivard de Beaulieu au concours départemental des pladoiries de l'association de la Ligue des Droits de l'Homme. Avant d'arriver à cette échéance, ils ont participé à un concours interne au lycée.

Un nouveau projet au lycéePour cette année 2024-2025, l'atelier 1er campus a permis aux élèves de découvrir et de se questionner sur des enjeux de société et démocratiques en lien avec : la liberté d'expression, la circulation de l'information mais aussi, la justice et le droit. Ce nouveau projet a été mis en place début janvier 2025 par M.Viel (professeur d'Histoire-Géographie) puis rejoint par d'autres collègues comme M.Leguen (professeur d'Anglais) et Mme Berthelot (professeure documentaliste).

Dans un premier temps, les élèves ont choisi une cause à défendre. Les sujets présentés ont été divers et variés : les Ouîghours, la famine en Palestine, les féminicides en France, le sort des femmes en Iran, l'esclavage moderne, les infanticides, les enfants ukrainiens kidnappés par l'armée russe, les enfants transgenres aux Etats-Unis...Chacun avait à préparer sa plaidoirie en se basant sur les textes fondamentaux des droits des Hommes et des Enfants. Un important travail de recherches documentaires et également informationnelles a été mis en place.Plaider au lycéeAprès de nombreuses heures de travail, de correction, d'actualisation des informations et de préparation orale, les élèves ont présenté en interne leur plaidoirie devant deux jurys : Mme Pollak (proviseure adjointe) et M.Fissot (professeur d'Histoire-Géographie). Sur la vingtaine de prestations, seulement 6 élèves ont été sélectionnés : Romane Leboullenger avec comme sujet :"l'éducation des filles au Soudan du sud", Léonie Brizard : "les dangers de l'huile de palme", Tess Lebarbanchon : "les femmes en Afghanistan", Amandine Catherine : "la stérilisation forcée des femmes en Inde", Carmen Sailly : "l'IVG aux Etats-Unis" et Nola Lescroël avec la question des mariages forcés, également aux Etats-Unis. Elles concoureront une nouvelle fois au lycée, pour la finale interne, le jeudi 13 mars. A l'issu de ce moment, deux élèves seront sélectionnés pour l'épreuve départementale à Saint-Lô.Lucile Berthelot

Sciences étonnantes : un concours pédagogique pour préparer le grand oral

Rendre la chimie, la physique et l'univers accessibles à tous.

Et si la science n’était pas seulement une question de formules et d’expériences, mais aussi de transmission et de pédagogie ? C’est tout l’enjeu du concours “Sciences étonnantes”, un défi destiné aux lycéens, conçu pour développer leurs compétences en communication scientifique. En les invitant à expliquer un concept de physique ou de chimie de manière claire et captivante, ce concours leur offre un entraînement idéal pour le Grand Oral du baccalauréat, une épreuve clé où la clarté et la pédagogie sont essentielles.

Un concours pour vulgariser la science

Loin des présentations académiques classiques, ce concours met l’accent sur la vulgarisation et l’accessibilité du savoir scientifique. Chaque participant sélectionne un sujet en lien avec le programme scolaire et doit le rendre compréhensible pour un auditoire non spécialisé. Clarté du discours, originalité des explications et impact sur le public sont les critères essentiels d’évaluation.

À travers cet exercice, les élèves développent plusieurs compétences fondamentales comme la synthèse des connaissances qui consiste à expliquer un concept complexe en quelques minutes. Ainsi que l’aisance orale pour captiver un public avec pédagogie. Et l’esprit critique afin de construire une argumentation solide et cohérente.

Parmi les nombreux thèmes que peuvent aborder les candidats, certains concepts, bien que complexes, se prêtent parfaitement à la vulgarisation. Voici deux exemples de sujets à la fois mystérieux et captivants.

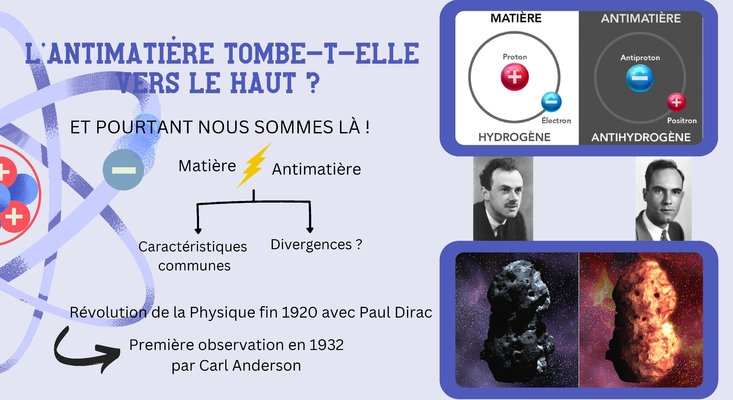

L’antimatière : l’énigmatique reflet de la matière

L’antimatière intrigue autant qu’elle fascine. Théorisée par Paul Dirac en 1928, elle représente l’exact opposé de la matière que nous connaissons. Chaque particule possède une antiparticule correspondante, dotée des mêmes propriétés mais avec une charge opposée. Par exemple, l’électron a pour antiparticule le positon, de charge positive.

Lorsqu’une particule rencontre son antiparticule, elles s’annihilent mutuellement dans une décharge d’énergie pure, selon la célèbre équation d’Einstein :

E = mc² (l’énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré).

Ce phénomène, bien que spectaculaire, soulève une question fondamentale :

Pourquoi l’Univers contient-il plus de matière que d’antimatière ?

Selon les modèles du Big Bang, matière et antimatière auraient dû être créées en quantités égales. Mais si cela avait été le cas, elles se seraient annihilées complètement, ne laissant que de l’énergie. Cette asymétrie reste l’un des plus grands mystères de la cosmologie.

Des applications bien réelles existent-elles ?

Bien que difficile à produire et à stocker, l’antimatière trouve des applications concrètes, notamment en médecine : le PET scan (Tomographie par Émission de Positons) est une technique d’imagerie médicale utilisant l’antimatière. Mais aussi dans la recherche en énergie. Théoriquement, 1 gramme d’antimatière pourrait produire autant d’énergie qu’une explosion nucléaire. Cependant, sa production est extrêmement coûteuse : 1 gramme coûterait environ 60 000 milliards de dollars, principalement en raison des infrastructures nécessaires comme celles du CERN (organisation européenne pour la recherche nucléaire).

L’antimatière montre à quel point la science fondamentale peut se traduire en applications concrètes.

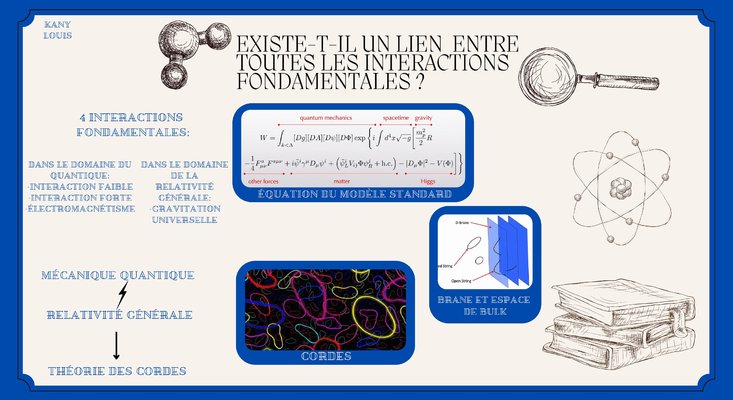

La théorie des cordes : une hypothèse pour unifier l’Univers

La théorie des cordes représente l’une des tentatives les plus ambitieuses pour expliquer l’Univers dans son ensemble. Contrairement à la physique classique, qui considère les particules comme des points, cette théorie postule qu’elles sont en réalité de minuscules cordes vibrantes.

Selon la théorie, la manière dont ces cordes vibrent déterminerait la nature des particules. Une vibration d’un certain type produit un électron, une autre vibration produit un photon, et ainsi de suite.

Cette approche vise à réconcilier la relativité générale (qui décrit l’infiniment grand, comme les galaxies et les trous noirs), et la mécanique quantique (qui régit l’infiniment petit, comme les atomes et les particules).

Un modèle qui défie notre perception du monde

La théorie des cordes implique également l’existence de dimensions supplémentaires, au-delà des trois dimensions d’espace et une de temps que nous connaissons. Ces dimensions supplémentaires seraient enroulées sur elles-mêmes à l'échelle de l'infiment petit, rendant leur observation directe impossible.

Bien que la théorie des cordes soit encore spéculative, elle est l’un des principaux candidats pour élaborer une “Théorie du Tout”, capable d’expliquer toutes les lois fondamentales de l’Univers. Elle a inspiré de nombreuses avancées en physique théorique, et même si elle n’a pas encore été prouvée expérimentalement, elle demeure une source de fascination pour les chercheurs.

En somme, ce concours prouve que la science ne doit pas rester enfermée dans des laboratoires ou des équations complexes. Et malgré l'apparence complexe de certains concepts scientifiques, ils peuvent être expliqués simplement. Elle peut être racontée, partagée et surtout, comprise par tous.

Tom Laurens

L'antimatière

Les interactions fondamentales

Dora-Mittelbau, le camp méconnu

Auschwitz, Dachau, Mauthausen, ces camps sont parmi les plus célèbres du IIIe Reich. À l’inverse, Dora-Mittelbau est lui moins connu, mais tout aussi meurtrier.

2 770 540 tonnes, c’est le total de bombes ayant été larguées par les Alliés en Europe durant la Seconde Guerre Mondiale. Routes, aérodromes, industries, ce sont de nombreuses infrastructures qui étaient visées. De fait, la capacité industrielle du IIIe Reich s’en voyait impactée. C’est dans ce contexte qu’a été décidée la création d'installations souterraines pour les productions militaires. Le camps de Dora était l'un d’eux. Mais plus qu’un simple site industriel, c'était avant tout un camp de concentration.

Un camp mais pas que...

Le camp de Dora-Mittelbau se situe en Allemagne près de Nordhausen. Les travaux ont débuté en 1943 et celui-ci n’était encore qu’un sous-camp de Buchenwald. La colline du Kohnstein où il est installé avait l’avantage de déjà posséder des galeries, celles-ci ayant été créées dans le cadre de l’extraction de matériaux. Ainsi, des commandos de détenus de Buchenwald sont chargés de l’aménagement des galeries déjà existantes. Le but, y installer une usine d’assemblage de fusées V1 et V2. Pendant plusieurs mois, se succédèrent les convois de Buchenwald envoyés pour maintenir un effectif de 12 000 hommes malgré un très fort taux de mortalité.

C’est ainsi en janvier 1944 que la production débute dans une usine qui n’est même pas encore terminée et qui ne le sera qu’au printemps. La priorité étant à la mise en route de l’usine, le camp de Dora reste rudimentaire jusqu’en mars 1944. Les détenus étaient logés dans le "Tunnel de Dora” lui-même, dans des conditions épouvantables. Ce n’est qu’en mai 1944 que les derniers détenus qui dormaient dans les galeries rejoignent le camp extérieur qui vient d’être terminé.

En octobre 1944, le camp de Dora obtient son autonomie, sous le nom de Dora-Mittelbau. Il se développe en tant que centre d'un vaste complexe avec plus de quarante camps extérieurs et kommandos de travail. À mesure que la guerre avançait et que les bombardements alliés s'intensifiaient, le camp et ses installations ne firent que grandir.

Au début d'avril 1945, les nazis commencèrent à évacuer les prisonniers de Dora-Mittelbau. En quelques jours, la plupart des prisonniers restants furent envoyés à Bergen-Belsen, en Allemagne du Nord. Des milliers d'entre eux furent tués pendant les marches de la mort qui se déroulèrent dans des conditions épouvantables. Lorsque l'armée américaine libéra Dora-Mittelbau le 11 avril 1945, il ne restait qu'un petit nombre de prisonniers dans le camp.

La souffrance et la crainte comme quotidien

Les conditions de vie à Dora-Mittelbau étaient très dures, et particulièrement durant les premiers mois de mise en place de l’usine. En effet, les déportés étaient immédiatement conduits dans les galeries souterraines du camp. Ils n’ont ainsi pas pu voir la lumière du jour pendant les mois que durèrent la construction et la mise en place des lignes d’assemblage. Ce n’est que plusieurs mois après, que des baraquements furent créés pour les accueillir. Dans les tunnels, l’air était irrespirable, saturé de poussière et de gaz toxiques. L’humidité constante, le froid et l’absence de repères temporels rendaient les conditions de vie très dures. Ce cadre avait un fort impact au niveau psychologique chez les détenus.

De même, les quantités de nourriture distribuée étaient dérisoires. Cette sous-alimentation, combinée aux conditions de travail épuisante, affaiblissait rapidement les prisonniers, conduisant à une mortalité élevée. S’ajoutent également à la souffrance quotidienne, l’absence d’hygiène, les maladies et les brutalités.

Les journées de travail, interminables, se déroulaient dans des conditions effroyables. Les prisonniers étaient contraints d’assembler les fusées V1 et V2 dans des halls souterrains avec la surveillance constante des SS. La moindre erreur ou désobéissance pouvait entraîner des punitions violentes, voire la mort. Des tentatives de sabotage, bien que risquées, avaient cependant lieu malgré les contrôles de qualité sur les chaînes de productions. Mais ces actes de résistance étaient sévèrement réprimés : les saboteurs découverts étaient pendus publiquement, leurs exécutions servant d’exemple pour terroriser les autres détenus.

Enfin, les évacuations forcées, lors de l’avancée alliée, furent tout aussi meurtrières. Les déportés, affaiblis et affamés, durent marcher sur des kilomètres sous la menace des armes. Beaucoup périrent durant ces marches ou dans les wagons découverts, de froid, de manque d’eau, de faim ou plus simplement d’épuisement.

60 000 détenus

dont Roger Levavasseur

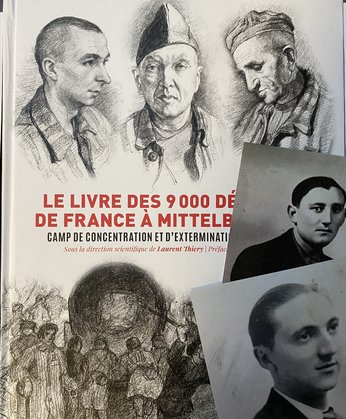

C’est fin 2024 que le carnet d’un ancien déporté de Dora du nom de Roger Levavasseur a été découvert par Patrick Fissot (cofondateur du Normandy Victory Museum) dans une maison de la Manche. Le déporté avait ainsi retranscrit dans ce document le témoignage complet de sa déportation notamment à Dora après la guerre. Les français comme Roger Levavasseur sont plusieurs milliers à être allés au camp de Dora. L’historien Laurent Thiery en a notamment fait la liste dans son ouvrage : “Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora” où l'on retrouve effectivement le nom de Roger Levavasseur.

Elyas Dudouit

Marylène Duquesnay

L'Afrique, continent d'enjeux et de conflits

La série de guerres la plus meurtrière depuis la seconde guerre mondiale.

Le continent africain a été le théâtre de nombreuses guerres au cours de l’histoire récente. Nous en explorons ici les causes afin de mieux comprendre pourquoi l’Afrique est confrontée à une violence persistante.

Guerres de colonisation et d'indépendance

L’Afrique a toujours été une cible expansionniste pour les États européens. L'Italie, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, la Belgique et l’Allemagne ont colonisé la grande majorité du continent. Le but était de soumettre des pays par conquêtes armées pour pouvoir notamment exploiter leurs ressources au prétexte de convertir l’Afrique au christianisme et de moderniser le continent pour le bien de la population Ceci s'accélère au XIXe siècle, où l’Europe connaît une grande rivalité entre ces Etats. La violence se reflète par des guerres de conquête comme la guerre Anglo-Zouloue en 1879 en Afrique du sud, et la première guerre italo-éthiopienne en 1885. Certains pays vont connaître une décolonisation après la deuxième guerre mondiale, due à la faiblesse des Etats européens après la guerre et l'expansion des sentiments nationalistes. Même si plusieurs pays peuvent se décoloniser en paix, d'autres doivent affronter des guerres d’indépendance meurtrières comme en Algérie en 1954 et au Mozambique en 1964.

Guerres et révolutions idéologiques

Après avoir gagné leur indépendance, beaucoup de pays ont dû établir leurs gouvernements et choisir une orientation politique. Cette période a été marquée par une intense compétition entre différentes factions pour le pouvoir, entraînant instabilité, guerres civiles et coups d'État. Dans le contexte de la guerre froide, la rivalité entre le capitalisme et le communisme a exacerbé ces tensions. Les grandes puissances, notamment les États-Unis et l’Union Soviétique, ont cherché à influencer ces nations émergentes en soutenant divers groupes pour asseoir leur idéologie et contrôler les ressources stratégiques. Cette ingérence a souvent alimenté des conflits internes, comme la guerre civile angolaise en 1975 ou la révolution éthiopienne de 1974, suivie d’une guerre civile prolongée.

Dictatures et oppressions

Avec ce contexte de guerres civiles et d'instabilité auquel les différents pays africains font face, des régimes dictatoriaux ont pu s’installer. L'Afrique compte ainsi une forte concentration de dictatures, en grande partie en raison de plusieurs facteurs : des populations souvent mal informées, des coups d’État orchestrés par des armées gangrenées par la corruption, ainsi que l’ingérence de puissances étrangères cherchant à installer des dirigeants favorables à leurs intérêts. Dans beaucoup de cas, ces dictateurs ou régimes autoritaires ont fait preuve de grande brutalité pour conserver leur pouvoir et mener des politiques répressives. Comme l’Ouganda sous Idi Amin dès 1971, qui a causé la mort de 300 000 personnes, ou encore la République Centrafricaine sous Jean-Bedel Bokassa à partir de 1966, où des milliers de civils ont été massacrés.

Compétition pour des ressources

L’Afrique est une des terres les plus riches en ressources de tout le monde. Elle compte des gisements majeurs d’or, de diamants, de pétrole, et d'autres ressources rares en plus de produits exotiques. La même convoitise qui avait motivé la colonisation continue d’attirer les puissances étrangères aujourd’hui. Ces ressources représentent des atouts stratégiques pour des États et acteurs internationaux et provoquent des combats pour contrôler ces gisements. Des exemples connus sont comme les groupes terroristes au Soudan du Sud cherchant à s’emparer des puits de pétrole, ainsi que les affrontements en Somalie contre les pirates, visant à sécuriser les routes maritimes stratégiques du détroit d’Aden.

Tensions ethniques

L’Afrique est le continent avec le plus de diversité ethnique dans le monde, illustré par un nombre estimé entre 1250 à 3000 différentes langues parlées sur le continent. Liées à la colonisation européenne, les frontières définies par les colonisateurs ne prenaient pas en compte les groupes ethniques du pays, et ils ignoraient les territoires historiques des États précoloniaux. Cette situation a été aggravée par l’arrivée de migrants européens sur le continent, qui bénéficiaient souvent de plus de richesses et de privilèges que les populations autochtones. Cette inégalité a contribué à l’émergence de tensions ethniques et sociales, menant à des guerres civiles, comme la guerre d’Algérie en 1954 et la guerre de Rhodésie en 1964. L’un des exemples les plus tragiques de ces tensions est le génocide rwandais de 1994, où la population hutue a pris pour cible la minorité tutsie en raison de conflits historiques entre les deux groupes. Cette atrocité a entraîné le massacre brutal de 500 000 à 800 000 Tutsis en quelques mois.

La situation contemporaine

En 2025, l'Afrique continue de faire face à des défis majeurs liés à l'ingérence étrangère et aux conflits internes. Des puissances telles que la Chine, la France et la Russie intensifient leur présence sur le continent, rivalisant pour le contrôle des ressources stratégiques en investissant massivement dans des secteurs clés, notamment les mines de métaux. Des conflits armés continuent, exacerbant l'instabilité régionale. le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, a récemment capturé des villes stratégiques dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), notamment Goma et Bukavu. Ces offensives ont entraîné des milliers de morts et de déplacés, aggravant une situation humanitaire déjà critique. De plus, en 2024, le Soudan a été le théâtre d'un coup d'État militaire, plongeant le pays dans une phase d'instabilité. Bien que certains pays, comme l'Afrique du Sud, aient réussi à émerger en tant que puissances régionales, ces conditions maintiennent une grande partie du continent dans une situation précaire.

Günther Math

Le rêve américain brisé par les élections : une nation divisée

Et si le rêve américain n'était plus qu'une illusion ?

Depuis toujours, le "rêve américain" est synonyme de prospérité, d’opportunités mais aussi d'unité nationale. Pourtant, les récentes élections ont exposé un pays plus que divisé, dans lequel les tensions politiques et sociales semblent compromettre cette vision d’espoir et de réussite.

Un système électoral remis en question

Tout d'abord, la confiance dans le processus électoral est en crise. Accusations de fraude, contestations des résultats, législations électorales restrictives… tant de facteurs qui alimentent la méfiance et le sentiment d’injustice. Pour de nombreux citoyens, le principe même de la démocratie américaine semble fragilisé, brisant donc l’illusion d’un pays où chaque voix compte.

Une fracture politique grandissante

Les élections, loin d’apaiser les conflits, ont d'autant plus attisé les tensions entre deux Amériques aux visions diamétralement opposées. D’un côté, les défendeurs d'une vision plus conservatrice, mettant en avant la souveraineté nationale et la tradition ; de l’autre, des partisans de l'égalité des chances, de la justice sociale mais surtout du changement. Ces clivages ne se traduisent plus seulement par des débats idéologiques, mais par des affrontements de plus en plus durs dans la sphère publique ainsi que sur les réseaux sociaux.

Des conséquences économiques et sociales

Les répercutions de l'incertitude politique vont toutefois bien au delà des urnes des élections. En effet, si les entreprises américaines sont mises en avant au sein du programme de D.Trump qui voit en ces dernières un véritable moteur d'une "belle" amérique, elles enthousiasment de nombreux investisseurs comme le montre la hausse de 4,5 % en à peine 24h du S&P 500 (l'indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux US). Mais cela n'empêche pas certains investisseurs de s’inquièter, constatant quelques tensions raciales et sociales qui s’intensifient, et une précarité qui s’accroît dans certaines communautés. Alors bien évidemment, le rêve américain, censé garantir à chacun la possibilité de réussir, semble aujourd’hui inatteignable pour un grand nombre de familles, piégées par des inégalités qui semblent sans fin.

Vers un éclatement ou une reconstitution ?

Enfin, face à ces défis, l’avenir des USA reste incertain. En effet, alors que certains craignent une polarisation irréversible, d’autres espèrent une reconstruction du dialogue et une réforme du système démocratique. Mais une chose est sûre : le rêve américain, tel qu’il a été vendu au monde pendant des décennies, est aujourd’hui mis à rude épreuve. Et vous, pensez-vous que les États-Unis peuvent encore retrouver leur unité ?

Océane Lorant Doisnel

Les Roms, une communauté discriminée en Europe

En Europe,10 à 12 millions de Roms sont recensés. Ils représentent l’une des communautés les plus discriminées. Pourquoi ? Qui sont-ils ? Quels types de discriminations subissent-ils ? Explications.

Une communauté qui subit les préjugés…Effectivement, les Roms souffrent de discriminations qui n’ont pas lieu d’être à cause notamment de méconnaissance de la part des populations européennes qui ont plein de stéréotypes en tête comme le fait que les Roms soient pauvres, mendient, volent de l’argent… Pourtant, les Roms ne sont pas des voleurs. Les Roms sont un groupe ethnique : un ensemble de populations établies dans divers pays du monde, ayant une culture et des origines communes dans le sous-continent indien. Généralement, les populations qualifient les Roms de gens du voyage, de Tziganes, de Manouches ou encore de Gitans. Or, chacune de ces communautés a sa propre histoire. Les premières migrations Roms remontent au XIe siècle. Depuis toujours, ils ont été persécutés que ce soit par Louis XIV au XVIIe siècle ou par le IIIe Reich lors de la Seconde Guerre Mondiale. Pourquoi de telles discriminations ?

Les Roms ont souvent été et sont toujours victimes de racisme. Une grande partie de la communauté souffre de la pauvreté et vit par conséquent dans des bidonvilles, des logements où il n’y a ni eau ni électricité. Souvent, les Roms font des campements afin de se soutenir et de partager leurs maigres ressources. Les Roms sont donc souvent rejetés car ils sont accusés de vivre différemment mais aussi de ne rien respecter, d’être sales. Or, sans réel logement, il est difficile de pouvoir vivre aussi proprement qu’avec de l’eau et de l’électricité à disposition. De plus, les Roms, lorsqu’ils sont un peu plus aisés, vivent dans des appartements et maisons et ont le même mode de vie que les autres populations.

Des discriminations, lesquelles ?

Les Roms, dans quasiment n’importe quel pays européen dans lequel ils se trouvent, sont expulsés de leur lieu de vie de force. Parfois, leurs campements sont rasés. Les enfants Roms ne peuvent, en général, pas aller à l’école. Et pour ceux qui ont la chance d’y aller, ils sont scolarisés dans des classes séparées ce qui relève de la ségrégation. Ces discriminations violent les droits humains et sont d’une violence très clairement raciste. Les Roms n’ont pas pour objectif d’attenter les populations européennes, ils recherchent un endroit sûr où ils pourraient vivre, ce que les populations refusent d’entendre. Cela se traduit donc par la suite, par les mesures prises par les gouvernements telles que l’expulsion forcée.

Tess Lebarbanchon

Interview de nos enseignants à la capitale

Mmes Moreau, Balazuc et Dalouzy, et MM. Pitt, Brouard et Domin se confient.

Vous êtes vous bien amusé.e, et quel a été votre moment favori ?

G.Pitt : "Oui, j'adore les voyages scolaires. Concrètement, on juge un établissement à sa capacité à emmener ses élèves à l'extérieur. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à les voir différemment. On est souvent agréablement surpris par les élèves, et inversement, eux ont pu découvrir leurs professeurs sous un nouveau jour."

E.Brouard : "Mon moment favori reste le premier soir, quand nous sommes allés voir la tour Eiffel. J'ai adoré la vue, car comme il pleuvait (le côté peu sympa), la tour Eiffel se reflétait sur l'esplanade du Trocadéro. Et j'ai pris une super photo, qui illustre ce moment presque magique."

J.Domin : "Mon moment favori, je dirais, c'est de voir l'émerveillement des élèves face aux différentes choses qu'on leur a proposé."

Il y a-t-il eu des problèmes rencontrés en cours de route ?

Tous : "Le fait d'être répartis sur deux sites. Cela a beaucoup entravé la communication, et a causé beaucoup de problèmes d'organisation."

M.Moreau : "Le fait d'avoir eu des adultes malades, ça a rendu beaucoup de choses difficiles à gérer pour ceux qui restent."

G.Pitt : "La fatigue. Aussi bien chez les élèves que chez les professeurs. On se levait tôt et se couchait tard, surtout qu'il a fallu faire des rondes car certains élèves refusent de dormir."

Avez-vous des anecdotes, ou des moments surprenants ou choquants que vous aimeriez partager ?

C.Dalouzy : “J’ai fait croire à Mme Berthelot qu’elle avait perdu la carte de notre chambre. Avec Mme Moreau, on l’a fait tourner en rond. Ce n'était pas très mature de notre part, mais c'était rigolo.”

A.Balazuc : “Un soir, on a tenté d’aller boire un café avec Mme Dalouzy. Nous avons erré pendant 20 minutes sous la pluie, pour revenir trempées comme des soupes avec zéro café dans l’estomac.”

C.Dalouzy : “Sur notre site, nous n’avions pas eu à faire de ronde, mais j’avais quand même prévu un pyjama avec des constellations et des animaux mythologiques qui se voient dans la nuit.”

M.Moreau : “Un truc qui me fait rire, c’est le fait que mes collègues se moquent toujours de mon sens de l'orientation. Alors qu’au bout du compte c’est toujours moi qui guide tout le monde pour aller d’un point A à un point B. Je ris jaune, mais c’est vrai. Et aussi le fait qu’un élève n’ait jamais retrouvé son pique-nique.”

Zélia Nkamdem

Le groupe Histoire raconte sa visite à Paris

Musée d'Orsay, Musée du Louvre, Conciergerie, Grand Palais, théâtre et spectacles : trois jours intenses pour cultiver sa curiosité et s'enrichir intellectuellement.

Mercredi 22 janvier,

visites diurnes et nocturnes

Les élèves ont quitté Carentan à 5h30 pour arriver sous la pluie vers midi dans la capitale. La première visite de la journée pour le groupe "histoire" a été celle de la Bibliothèque Nationale de France. Ils ont pu voir différentes pièces de l’immense collection comme la statue de Voltaire et le socle où est conservé son cœur ou encore des pièces de l’époque romaine. Le soir, les élèves de premières se sont divisés en quatre groupes. Le premier a assisté à une représentation de la pièce de théâtre sur Sarah Bernhardt, au théâtre du Palais Royal, le deuxième est allé faire Paris by night, le troisième est parti pour un trail avec M.Pitt, tandis que le quatrième est resté à l’auberge.

Jeudi 23 janvier,

cap sur le Musée d'Orsay

Le groupe s'est dirigé vers le musée d'Orsay, où sont exposées de nombreuses œuvres telles que "Le déjeuner sur l'herbe" d'Édouard Manet ou encore "Coquelicots" de Claude Monet. Après le pique-nique, les premières "histoire" sont partis visiter la Concièrgerie. Située non loin de Notre-Dame, la Conciergerie a notamment servi de prison et de tribunal lors de la Révolution. Les élèves ont eu pour seconde visite de l'après-midi la Sainte Chapelle, construite en 1241 et désaffectée après la Révolution. Le soir, tous les groupes se sont rejoints au centre commercial Italie 2, où ils ont dîné et ont assisté à un spectacle qui fêtait les dix ans de la compagnie de danse Pixel, au théâtre du 13e art.

Vendredi 24 janvier,

objectif Louvre

Les élèves se sont rendus aux alentours de 9h au musée du Louvre où ils ont pu voir la partie égyptienne et la partie Renaissance en passant par la Vénus de Milo et la Joconde. Ils ont ensuite pu profiter du centre commercial adjacent au musée où ils ont mangé. Suite à ça, le groupe s’est scindé en deux : un pour aller voir la Tour Eiffel et l' autre groupe est parti à Châtelet puis au magasin de luxe La Samaritaine. Vers 18h, les élèves ont regagné l'auberge où ils ont récupéré les bagages. Le départ de Paris s'est fait vers 20h et le retour à Carentan le samedi à 1h du matin. Camille Alain commente :"Ce voyage a été très enrichissant et a permis à énormément d'élèves de découvrir de nouveaux paysages qui ne ressemblent en rien à ceux auxquels ils sont habitués. Ce que j'ai préféré durant ce séjour a été le Musée d'Orsay, car il s'y trouve une multitude d’œuvres les plus impressionnantes les une que les autres".

Carmen Sailly

Pourquoi les parisiens font-ils la tête ?

C'est le constat fait lors du séjour des premières à Paris. Explications de mes observations.

Le rythme de vie et les transports en communs

Le mode de vie de Paris pourrait être résumé par la célèbre expression "Métro, Boulot, Dodo". Entre embouteillages, foule et bruit. Les parisiens sont souvent pressés, fatigués et parfois même crispés. En ce qui concerne les transports, la marche ou le vélo restent les meilleures options. Être automobiliste à Paris relève du parcours du combattant : c'est comme réapprendre les règles de priorité, avec en prime l'usage fréquent du klaxon. Les transports en commun comme le métro ou le tramway, pourraient sembler une bonne alternative... du moins en dehors des heures de pointe. Sinon, il faut composer avec le manque de place, les odeurs douteuses, les retards, le stress, et même les pickpockets. Bref, une véritable épreuve après une longue journée de travail !

Les relations sociales

Il parait qu'avoir l'air pressé, rajoute un style et donne l'impression d'être quelqu'un d'important et d'avoir plein de choses à faire. De plus Paris est une grande ville, et contrairement à certaines régions de France comme la Manche, où les gens dans la rue se saluent de manière plutôt agréable et spontanée, là‐bas il y a énormément de monde dont beaucoup sont des touristes étrangers qui ne parlent pas forcement le français, donc parler à quelqu'un dans la rue est difficile et peut paraitre bizarre ou suspect.

Attention, ne pas tomber dans le stéréotype

Oui les parisiens sont grognons, mais ce serait mentir que d'utiliser ce seul fait pour les décrire. Ils ont un sens du style et de la mode hors du commun, quasiment tous les Parisiens que j'ai croisé étaient bien habillés et soignés. Et je pense qu'ils peuvent être très sympas et drôles, j'en ai croisé d'ailleurs lors du séjour, mais en général ils ne le montrent pas dans la rue !

Lucile Froigneux

La Joconde, celle qui déplace les foules

Au Musée du Louvre, la Joconde attire des milliers de visiteurs. Voici pourquoi ?

La Joconde ou Mona Lisa, peinte par l'italien Léonard de Vinci au XVIe siècle, est un des portraits les plus emblématiques de l’histoire de la peinture. Quand, Léonard de Vinci a été invité par François 1er, il a emmené avec lui la célèbre Joconde en France.

Pourquoi la Joconde a t-elle été peinte ?

On rapporte que le commanditaire du tableau auprès de Léonard de Vinci était un noble installé à Florence. Deux fois veuf, Francesco del Giocondo épousa en 1495 une jeune femme prénommée Lisa. C’est elle qui donne le nom à ce tableau d'une dimension de 77x53 cm à savoir la Joconde qui est la version francisée de Giocondo. La Joconde a tout de suite fait partie de la collection royale française au château de Versailles. Elle ne prend résidence au Louvre qu’en 1797. Le Louvre est aujourd’hui le musée le plus visité et le plus grand de la planète. Il existe trois musées du Louvre dans le monde, à Lens dans le nord de la France, à Paris et à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis.

Le vol de la Joconde

La Joconde devient populaire auprès du grand public lors de son vol le 21 aout 1911. Les Unes des journaux titrent “la Joconde volée”, “la Joconde a disparu”. Cet evénement scandaleux dans le monde de la peinture a ému la France qui se trouve démunie de l'un de ses joyaux artistiques.

Le tableau est enfin retrouvé le 12 décembre 1913, le coupable était un Italien nommé Vincenzo Peruggia. Son acte avait pour ambition de restituer l’œuvre à son pays natal. Cependant, les autorités italiennes redonnèrent volontairement l’œuvre à la France, preuve de son appartenance française. En effet, c’est François 1er qui a acheté la Joconde à De Vinci en 1518 alors qu'il résidait au Clos Lucé dans le Val de Loire pour une somme de 4 000 écus d'or soit environ 1 000 000 d'euros.

Joconde, star internationale

Il faudra bientôt payer un billet supplémentaire pour aller voir la Joconde mais l’Italie propose également de récupérer celle-ci. Ainsi la Joconde est aujourd'hui source de questionnements et d'enjeux pour les États. Elle est source de soft power, elle est Pouvoir et Influence. Pour preuve, des écologistes s’en servent pour se faire entendre. En effet, il y a plus d'un an, elle a été victime d'un lancer de soupe.

Saviez-vous que la Joconde est inaliénable et incessible ?

Elle appartient au peuple français, il existe même une loi qui interdit sa vente. La Joconde est la vitrine de la France. C'est pour cela que les élèves ont souhaité se rendre au Louvre pour avoir la chance de croiser son regard si mythique et mystérieux ...

Amandine Catherine

Système Bill : une histoire de cœur

Si vous aimez les histoires mêlant du suspense, des émotions et du courage, cette fiction est pour vous.

Chapitre 2

Le lendemain, lundi 4 septembre, Luck se réveilla à 6h45, comme tous les matins d’école. À travers ses rideaux, le soleil peinait à percer, et le bruit lointain des voitures commençait à envahir l’air. Encore fatigué, il s’assit sur son lit et tenta de se lever, mais dès qu’il posa le pied au sol, une douleur fulgurante traversa sa jambe blessée. Il se laissa tomber sur le matelas, un souffle d’agonie s’échappant de ses lèvres. Après quelques secondes, il reprit son calme et se redressa prudemment, évitant d’appuyer sur sa jambe meurtrie. Chaque mouvement était une épreuve, mais il refusait de manquer la rentrée pour une simple blessure.

Boitant légèrement, il se rendit à la cuisine, où il prit son petit-déjeuner en silence, attendant que la douleur s’atténue. Une fois prêt, il quitta la maison, déterminé à rejoindre son lycée.

À 8h30, la sonnerie retentit, marquant le début des cours. Sonia, déjà en rang avec sa classe, scrutait l’entrée, inquiète. Elle repensait à la blessure de Luck et espérait le voir arriver. Après quelques secondes d’attente, elle l’aperçut enfin, avançant difficilement. Il boitait, mais son visage restait impassible. Elle observa son entourage, cherchant à savoir si quelqu’un d’autre avait remarqué sa démarche inhabituelle. Mais ses amies secouèrent la tête, affirmant qu’il avait l’air normal. Sonia hésita à insister, puis se ravisa. Peut-être se faisait-elle des idées.

La matinée défila sans que Luck ne laisse transparaître sa douleur. Il serrait les dents, supportant tant bien que mal l’inconfort de sa jambe. Lorsque la sonnerie annonça enfin la pause déjeuner, il se sentit soulagé à l’idée de pouvoir se reposer un peu.

Dans la cour, il chercha un endroit calme et repéra un coin ombragé près du bâtiment principal, juste à côté d’un échafaudage installé pour des travaux. Non loin de là, un groupe d’élèves jouait au football. L’un d’eux frappa trop fort dans le ballon, qui s’envola et heurta violemment la tête de Luck. Déséquilibré, il posa instinctivement son poids sur sa jambe blessée, mais la douleur fut trop intense. Son corps céda, et il s’effondra contre l’échafaudage. Un bourdonnement envahit ses oreilles, sa vision se troubla, et il vacilla en arrière. Lorsqu’il porta une main à son front, il sentit aussitôt un liquide chaud couler entre ses doigts. Du sang. Beaucoup de sang.

Pris de panique, il se releva tant bien que mal et s’éloigna discrètement vers l’arrière du bâtiment, cherchant à éviter les regards. Tout le monde poursuivait ses activités, sauf Sonia, qui venait de remarquer son départ précipité :

— Vous avez vu Luck ? demanda-t-elle à ses amies.

— Non, pourquoi ? répondit l’une d’elles en haussant les épaules.

Quelque chose n’allait pas. Elle l’avait vu se tenir la tête et disparaître rapidement. Sans réfléchir, elle se leva et partit à sa recherche.

Lorsqu’elle le trouva, Luck était recroquevillé contre un mur, le souffle court. Le sang coulait encore sur son front, teintant ses doigts de rouge. Il semblait sur le point de s’évanouir :

— Luck ! s’exclama-t-elle, alarmée.

— Ce n’est rien… murmura-t-il faiblement.

— Arrête tes bêtises ! Tu saignes énormément, on doit aller à l’infirmerie !

Il secoua la tête, son regard troublé :

— Non… je ne veux pas que tout le monde me voie comme ça…

Sonia serra les poings. Il détestait montrer ses faiblesses, mais cette fois, il poussait les limites trop loin :

— Sois raisonnable. Tu veux perdre connaissance ici ?

Il vacilla légèrement. Sonia prit une grande inspiration, puis s’agenouilla devant lui :

— Écoute-moi bien. Soit tu viens avec moi, soit je vais chercher quelqu’un.

Son ton était ferme, et Luck comprit qu’il n’avait pas le choix. Il hocha la tête à contrecœur. Sonia passa un bras sous son épaule pour l’aider à se relever. Il grimaça de douleur mais se laissa guider.

Quand ils arrivèrent à l’infirmerie, l’infirmière ouvrit de grands yeux en le voyant :

— Mon Dieu, qu’est-ce qui s’est passé ?

— Un ballon… puis l’échafaudage, expliqua Luck, à bout de souffle.

Sans perdre une seconde, elle le fit asseoir et entreprit de nettoyer la plaie.

— Tu aurais dû venir immédiatement, gronda-t-elle doucement.

Il ne répondit pas, fixant le plafond, épuisé. Sonia resta à ses côtés jusqu’à ce qu’il soit bandé et allongé sur un lit de repos, puis repartit en cours quand la sonnerie retentit.

Un après-midi d’isolement

Lorsque la cloche sonna, signalant la récréation de l’après-midi, Luck ne bougea pas. Il savait qu’il ne retournerait pas en cours aujourd’hui. Non seulement il se sentait trop faible, mais le bandage sur son front attirerait l’attention, et il détestait ça.

La fin de la pause retentit de nouveau

Sonia, qui était revenue pour la récréation, hésita avant de lui demander :

— Tu veux que je reste avec toi ?

Luck haussa légèrement les épaules. Il n’était pas du genre à exprimer ce qu’il ressentait, mais le regard insistant de Sonia l’incita à répondre.

— Non, ça va. Je préfère être seul.

Elle soupira, peu convaincue, mais respecta son souhait. Avant de sortir, elle lui adressa un dernier regard inquiet.

Le reste de l’après-midi s’éternisa. Seul dans l’infirmerie, Luck se laissa happer par le silence. Son front le lançait, mais c’était surtout sa jambe qui le faisait souffrir. Il avait refusé d’en parler, et maintenant, chaque mouvement était une torture. Mais il s’était juré de ne rien montrer.

Quand la sonnerie annonça la fin des cours, il regarda par la fenêtre. Les élèves quittaient le collège en discutant joyeusement. Leur agitation contrastait avec son immobilité. Il avait l’impression d’être enfermé dans une bulle hors du temps.

Puis, des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s’ouvrit doucement.

C’était Sonia.

Son sourire habituel s’effaça légèrement en le voyant allongé :

— Alors, comment te sens-tu ? demanda-t-elle doucement.

— Ça va… répondit-il, sans grande conviction.

Elle s’assit à ses côtés, l’observant attentivement :

— Je vais te raccompagner chez toi.

Luck hésita, puis finit par hocher la tête. Il n’avait pas la force de protester :

— Juste pour m’assurer que tu rentres bien, ajouta-t-elle en souriant.

Elle l’aida à se lever. Sa jambe lui faisait mal, mais il serra les dents et avança lentement à ses côtés.

Dehors, la cour était presque vide. Plus de regards curieux, plus de murmures :

— Personne ne peut nous voir maintenant, murmura Sonia.

Luck sentit un poids s’alléger sur ses épaules. Il n’aimait pas être vu dans cet état. Le trajet était encore long, mais avec Sonia à ses côtés, il lui semblait un peu moins difficile.

Lana Philipot