Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Page 6

Privés de cultures

Depuis novembre, les lieux de cultures sont fermés au public. Face à cette décision, l'incompréhension règne.

Pages 8-9

La réforme qui dynamite le lycée

Pression du programme, Covid, enquête sur la nouvelle réforme tant décriée.

Notre lycée a 40 ans !

Le lycée a fêté ses 40 ans le 4 décembre dernier. Depuis cette date, des milliers d'élèves morbihannais ont foulé le carrelage de l'établissement alréen. Entre chute du Mur de Berlin, chute de l'URSS, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et par la suite, l'élection de Nelson Mandela, la guerre du Golfe, l'arrivée d'internet ou encore de l'iPhone, le lycée et les élèves ont connu des événements qui ont changé le monde à jamais. A l'occasion de cet anniversaire, nous avons voulu connaître la petite histoire de notre lycée à travers les archives et les témoignages des lycéens de l'époque.

| N° 3 - Février 2021 | www.lyceefranklinauray.fr |

Avis à nos lecteurs

Ce journal a été bouclé le 18 février 2021. L'actualité peut évoluer et il est donc susceptible que nos articles ne collent pas aux dernières informations. Merci de votre compréhension et de votre soutien.

En cas d'actualité trop forte, rejoignez-nous sur Instagram pour que l'on vous informe le plus complètement possible !

Joyeux anniversaire !

En décembre 1980, le lycée Benjamin Franklin accueillait ses premiers élèves. 40 ans plus tard, un bon nombre d'élèves ont noirci du papier dans l'établissement. Retour sur l'histoire de "BF".

C’est en 1978 que la construction d’un lycée au lieu dit La Forêt est officiellement décidée. On y pose alors une « première pierre » symbolique en granite, toujours visible au lycée. Après deux ans de travaux, le lycée est inauguré le 4 décembre 1980 en présence de trois ministres et d’un représentant de l’ambassade des États-Unis. Le lycée est alors baptisé Benjamin Franklin en l’honneur du célèbre diplomate et scientifique américain qui a fait escale à St-Goustan en 1776, dans l’espoir d’obtenir de l’aide de Louis XVI pour la guerre d’indépendance qui se déroulait aux États-Unis. Les plans de l’établissement sont confiés à l’architecte Yves Guillou qui se verra de nouveau choisi pour l’extension du lycée en 1983, qui connaît dès son ouverture un franc succès. Le bas-relief représentant une tête d’enfant sortant du mur est signé Martine Kerbaol et est daté de 1982. Cette œuvre en bronze visible près de l’entrée de l’administration est intitulée « Découverte ».

Dès son ouverture, le lycée réunit un nombre conséquent d'élèves. Tellement, que dès 1983, 6 nouvelles classes doivent être créées. Un nouvel agrandissent suivra en 1990. En 2011, c'est un nouveau self qui est inauguré, il accueille chaque midi près de 1 000 demi-pensionnaires.

Dernier projet en date, une restructuration complète du lycée a été annoncée il y a 2 ans. Cet été, l'aile de l'administration va être détruite, le hall et le pôle vie scolaire vont être restructurés. Dernier gros chantier, le CDI va doubler sa taille, passant de 200m² à 400m². Une nouvelle salle d'arts plastiques est également au programme pour faire rentrer définitivement Franklin dans le 21e siècle.

Depuis les années 80, des milliers d'élèves ont foulés les couloirs de l'établissement. Grégoire Laville nous raconte son "Franklin". « J'ai été élève au lycée Benjamin Franklin au début des années 90. J'ai le souvenir de la libération que représentait l'arrivée au lycée, qui coïncidait avec l'adolescence et ses découvertes. Le lycée était très agréable, il y a eu, pour moi, des professeurs marquants et des amitiés essentielles. »

Pour une autre lycéenne des années 90, le choc a été le changement entre collège et lycée « Je me rappelle qu'au début c'était étrange parce que tu quittes le collège et tout est beaucoup plus grand. Mais au final, on prend assez vite ses marques. C'était notre première indépendance. Ce qui me plaisait beaucoup, également, était la proximité avec la nature grâce à la fôret.

Évidemment, le lycée rime avec amour, et Grégoire n'a pas échappé à la règle « Je me souviens y avoir rencontré celle qui est devenue ma femme. Nous avons aujourd'hui quatre enfants. »

Pour Grégoire, tout a semblé figé quand il est revenu l'année dernière. « Lorsque je suis revenu l'année dernière, après presque 30 ans, J'ai été très surpris de ne voir aucun changement dans les locaux principaux. Cela en a été troublant. », les repères ont vite été retrouvés « Je me s'y suis immédiatement retrouvé, jusque dans les détails (tel escalier avec sa rampe, tel carrelage...) qui m'ont accompagnés chaque jour à cette période importante. »

Pour notre autre témoin, l'émotion était présente lors de son retour « le fait d'accompagner ma fille dans cet établissement m'a beaucoup émue, j'étais fière de pouvoir l'accompagner et d'y avoir moi-même été élève. Les différences que j'ai pu remarquer ne sont pas énormes, c'était assez perturbant. »

Au lycée, l'ambiance était loin d'être délétère, bien au contraire. « Certains professeurs nous révélaient à nous-mêmes. Pour qui voulait travailler, tout était là. Mais je dois bien admettre pour être tout-à-fait transparent que ça n'a pas toujours été mon cas. Aussi parce que l'ambiance au lycée était vraiment galvanisante, entre les amis, les amours, les sorties dans Auray dès qu'on le pouvait, les projections vers un futur qu'on désirait ardemment. Avec la nécessité de travailler et se concentrer sur un objectif, il fallait savoir se démultiplier ! »

Pour l'ex-élève de Franklin, l'ambiance était quasi fraternelle « Il y avait une ambiance familiale, le lycée est assez petit. Il restait ce caractère intimiste même avec autant d'élèves, on se connaissait à peu près tous. Il n' y avait pas de mauvais état d'esprit entre les lycéens. Je dirais que d'une manière générale, il y avait, et il y a toujours il me semble, une très bonne atmosphère, que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Dans toute ma scolarité, mes plus belles années ont été à Benjamin Franklin »

Margot COURTIN

T01

Marianne RAULT

T05

Donatien COMPEYRON

T04

ERASMUS : partager au-delà des frontières

A travers ce programme d'échange européen, des jeunes ont l'occasion de vivre de nouvelles expériences, de voyager et de rencontrer des étrangers.

Les projets dits "Erasmus +" sont des programmes d'échanges d'étudiants et d'enseignants mis en place par l'Union Européenne depuis 1987. Certains élèves du lycée ont participé au projet de « Théâtre sans frontières » s'étant déroulé de fin 2018 à début 2020 et nous ont fait part de leur expérience. Mme Abguillerm, professeure d’espagnol, est à l’origine du projet.

L'objectif était ambitieux : créer une pièce entièrement écrite et jouée en espagnol et en français par simultanément une troupe d'une trentaine de Français, d'Espagnols et d'Italiens. Une idée attractive pour certains, et un peu moins pour d’autres. Pour Clara et Kassy, c'était le fait de s'améliorer en espagnol qui leur plaisait dans le projet. En revanche, « faire des scènes bilingues c’était plus compliqué à apprendre pour nous ; on arrivait moins à se mettre dans la peau des personnages. Et les familles en Italie n'ont pas compris la pièce » fait part Zélie.

En effet, il fallait communiquer à distance pendant plusieurs mois pour, finalement, se rencontrer lors de deux séjours en Espagne et en Italie, donnant lieu à des représentations. C’est la perspective du voyage et des échanges qui ont séduit la plupart des participants comme nous l’indique Kassy : « C’était l’occasion d'être encore plus immergé dans le pays puisqu'on vivait chez des correspondants contrairement aux voyages scolaires classiques. J’ai pensé que ce serait une expérience enrichissante ». Zélie ajoute que « c'est le fait de voyager qui m'a le plus motivé. En plus ce sont des pays qui m'attiraient déjà beaucoup et le projet avait également l'avantage d'être totalement financé par l'UE ». Le théâtre a donné envie à Clara et Kassy de participer au projet mais Zélie ne partageait pas le même engouement au début : « Je n'ai jamais été vraiment forte au théâtre et m’exprimer à l’oral me stressait. Mais, par la suite, je me souviens avoir eu un déclic qui m’avait même servi pour passer des oraux ensuite », confie-t-elle. De plus, les scènes devaient raconter nos vies d’adolescents et aborder des thèmes tels que les égalités homme-femme, les addictions, le harcèlement… qui pouvaient sembler dur à traiter pour certains. En fin de compte, les trois filles sont d’accord pour dire qu’elles ont vécu des moments inoubliables au cours de ces voyages, en particulier sur scène ainsi qu'après les représentations, où l'unité du groupe se manifestait plus que jamais. Elles confient aussi être toutes partantes pour d'autres projets Erasmus.

La dernière représentation devait se tenir à Auray mais n'a malheureusement pas pu se produire. Malgré cela, Mme Abguillerm considère cette expérience comme une victoire, son but étant de « montrer aux élèves qu’au-delà du cadre scolaire, les langues vivantes sont avant tout des outils de communication qui permettent d’échanger avec le monde entier ».

Marianne RAULT T05

Partagez vos passions !

Échanges - Afin de vous connaître entre vous et peut-être tisser des liens, nous partageons vos talents ! Vous voulez partager votre passion ? Contactez-nous !

Yann Loire

« Jouer pour imiter, pour faire rire mais aussi pour s’amuser ». C’est ainsi que Yann décrit les passions qui l’animent depuis son enfance : l’imitation et le théâtre. Il nous raconte que petit déjà, il imitait des personnages de dessins animés et rejouait des histoires. Rejoignant une troupe de théâtre à onze ans, il est aujourd’hui membre d’un club d’improvisation depuis trois ans et suit les cours de l’option théâtre au lycée. Pour lui, « jouer un personnage, ça demande de s’imaginer dans un contexte et d’avoir un certain comportement face à une situation ». Quand on joue, on peut « ressentir plein de choses différentes » ; de la curiosité, lors de l’appropriation d’un personnage, du plaisir, mais aussi du stress mêlé à de l’excitation au moment de monter sur scène. Yann nous explique que la reproduction vocale d'un personnage n'est pas toujours facile : « parfois ça vient très vite, d’autres fois il faut plus d’entraînement » et « qu'il faut aussi reprendre l’attitude corporelle ; dans une bonne imitation, la voix ne suffit pas ! ». Une chaîne YouTube ne devrait pas tarder à voir le jour, mais pour le moment, Yann propose quelques sketchs sur son compte Instagram @yann_rollie.

Margot Courtin

« On m'a mis un appareil photo entre les mains quand je devais avoir 6 ans, c'était une sorte de boîtier rectangulaire métallique rose fuchsia avec une qualité médiocre et des fonctionnalités très basiques, mais je l'adorais ». Dix ans plus tard,elle a appris seule la photo « personne n'intervenait et je n'ai jamais pris de cours ». Entre temps, elle a troqué son « vieux Nikon couleur Barbie » pour « un appareil Olympus de bien meilleure qualité ». Margot s’inspire de comptes Instagram et de ce qui l’entoure. Son sujet préféré ? « Les petites choses de la vie auxquelles on ne fait pas attention mais qui me rendent heureuse ». Si la photo est donc une réelle passion pour elle, Margot n’envisage plus d’en faire son métier, « j’ai vite été désillusionnée, parce que ce n'est pas un métier facile, qui rapporte beaucoup d'argent, il faut souvent travailler à côté quand on n'est pas célèbre » mais elle ne compte pas abandonner cette activité pour autant : « je me suis orientée vers le journalisme mais les formations que je compte suivre l'année prochaine proposent des cours et des projets photographiques ».

Margot Courtin, Lucile Gouvenel

T01 et T07

Les Ambassadeurs ont tourné un court-métrage

Dans le cadre du concours "Non au harcèlement", les Ambassadeurs de BF ont décidé de présenter un court-métrage. Celui-ci raconte l'histoire d'une victime, aidée par un témoin.

Réalisé par plusieurs personnes pour le son et l'image, le tournage a eu lieu le vendredi 15 janvier après-midi.

Le court-métrage intitulé "Et toi, tu fais quoi ?" est d'ores et déjà sur Youtube.

Le 15 avril, date prévue du Blue Shirt Day, le film sera diffusé dans une salle et sera suivi d'un débat.

On sex'plore - Réunion du jeudi 15 octobre

Jeudi 15 octobre a eu lieu la première intervention d'On sex'plore. Au total, quinze personnes, cinq intervenants, accompagnés de la gynécologue Carole Vallon, nous relate Laura, une des membres de l'association. Comme thème du jour : les tabous, préjugés et idées reçues sur le premier rapport sexuel. Au cours de l'intervention, trois sujets en particulier ont été développés. "Qu'est-ce que la première fois ?" ; "Le premier rapport sexuel est forcément décevant" ;

"Peut-on tomber enceinte la première fois ?". Au fur et à mesure, ces trois questionnements ont été décortiqués, pour en arriver aux conclusions suivantes :

chacun est libre d'avoir une définition du premier rapport qui lui est propre. Il est tout à fait possible de considérer comme première fois le fait de se retrouver déshabillé devant quelqu'un, ce qui est, comme il a été précisé, déjà une grande étape.

Pour ce qui est de la qualité de ce rapport, il peut effectivement s'avérer décevant dans le cas d'attentes trop hautes, cependant il ne faut pas partir du principe qu'il s'agira d'une mauvaise expérience ! La conclusion à laquelle les intervenants et les élèves en sont arrivés est qu'il faut y porter un regard neutre.

Enfin, concernant la grossesse, il se trouve qu'en étant jeune, la fertilité est à son maximum. Ainsi, première fois ou pas, le risque est toujours présent.

Voici donc les conclusions de cette première intervention, bien que, comme le souligne Laura, de nombreuses digressions aient été faites sur de nombreux autres sujets !

Quel est le but de l'association "On sex'plore" ?

"Nous voulons mettre un terme aux tabous sur la sexualité, que le fait de parler de sexualité soit considéré comme commun et non plus comme un sujet tabou. On voudrait en faire un sujet comme les autres, mettre fin aux préjugés."

Quels thèmes peuvent être abordés ?

"Il y a de nombreux thèmes que l'on voudrait aborder. On peut trouver, par exemple les idées reçues sur la première fois (notre premier thème), la masturbation féminine ou masculine, l'identité de genre. On essaie au maximum de faire des thèmes mixtes !"

Y a-t-il eu des choses qui ont déjà été réalisées grâce à cette association ?

"Il y a deux ans, nous étions intervenus dans onze classes de secondes avec les affiches de "La Norme c'est Toi", et cette année, nous réalisons des interventions sous forme de discutions, débats, jeux..., parfois accompagnés d'une gynécologue."

Y a-t-il des projets envisagés ?

"Nous avons pour projet de faire, cette année, des boîtes à tampons et serviettes dans les toilettes du hall, afin que les personnes n'ayant pas les moyens d'en acheter, ou celles qui ont oublié et sont trop timides pour en demander à d'autres ou à l'infirmière puissent avoir sous la main de quoi se protéger."

Comment peut-on contacter l'association ?

"Il est possible de nous contacter via notre compte Instagram @on_sex_plore."

Peut-on y participer ? Si oui, comment ?

"Bien sûr, en tant que spectateur en étant informé sur le compte Instagram, ou par l'écran du hall ! Ensuite, pour intégrer l'équipe des intervenants, soit en venant directement nous parler à la fin d'une intervention, soit en s'adressant aux CPE, soit en nous envoyant un message sur Instagram. Nous sommes principalement des terminales, il nous faut trouver de la relève !"

Tilla WITTEBOLLE T05

Protégez la planète et votez !

Depuis quelques temps à l'entrée du lycée, une boîte jaune a fait son apparition. Ce cendrier pas comme les autres vous permet de répondre à un sondage. Il a été conçu par une classe de Madame Blangonet en cours d'EMC et vous propose, au lieu de jeter votre mégot de cigarette par terre, de l'utiliser pour voter.

Pour que les résultats soient connus du plus grand nombre, nous les publierons dans notre journal. Le précédent sondage opposait l'OM au PSG. Une très légère avance pour le club marseillais a été constatée. En ce moment, le sondage oppose McFly à Carlito (photo ci-dessus).

BF classé dans un concours de programmation

Anouk Legrand, Titouan Guesdon, Mathieu Veber, Louarn Richard et Baptiste Costamagna, tous élèves en terminale et en spécialité NSI au lycée se sont qualifiés pour les épreuves régionales du concours Prologin. Il a pour but de faire découvrir le monde de la programmation et de l’algorithmique : une occasion pour rencontrer et échanger avec des passionnés d’informatique. Prologin oppose des étudiants d'écoles d'ingénieurs en plus de lycées comme le nôtre. Ils nous racontent : « C’est très punitif, tu perds des points lorsque tu soumets quelque chose qui ne fonctionne pas » La première étape est composé de 5 exercices à envoyer sur le site du concours. « On te présente une situation fictive, pour laquelle on doit soumettre un programme le plus optimisé possible ». Pour cette première étape, ils ont codé pendant des heures, de chez eux ou au lycée. Pour les régionales, ils seront confrontés à de nouveaux problèmes le temps d’une journée. « Le niveau est vraiment élevé, on a bien galéré… mais ça reste un projet cool qu’on a fait ensemble ! C’est ça qui est bien » ajoute Anouk. Grâce à leurs résultats, ils classent le lycée au second rang en Bretagne et à la 75eme place nationale sur les 162 établissements participants.

Lucile Gouvenel T07

Sexualité et justice : des décisions mal comprises

Ces derniers mois, deux affaires judiciaires ont été à l'origine de fake news.

Un argumentaire inapproprié par la justice

Le 19 Mars 2020 s'est déroulé un procès donnant suite à une plainte déposée par une jeune fille de 19 ans contre l'ex-compagnon de sa mère qui avait commis des actes d'agressions sexuelles sur elle depuis l'âge de ses 13 ans. La chambre d'instruction a jugé ces actes d'agressions sexuelles incestueuses. Néanmoins, en l’absence d’un quelconque examen gynécologique la chambre d’instruction a déclaré que sa déposition n’était “assortie d’aucune précision en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement”. En avançant cela, elle a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. Par ailleurs, en requalifiant les faits de viol en faits d'agression sexuelle incestueuse, la chambre de l’instruction a possiblement violé les articles 121-3 et 222-23 du code pénal. Cet argumentaire inapproprié de la part de la justice a entraîné une vague de fake news sur le net. De nombreuses personnes non renseignées sur l’affaire ont émis des conclusions trop hâtives, insinuant qu’avait été créée une nouvelle loi sur le viol prenant en compte l’intensité, la profondeur, la durée et le mouvent de l’agression.

Une incompréhension sociale sur le consentement sexuel

Une proposition de loi faite par le sénat le 21 janvier 2021 visant à protéger les jeunes mineurs des agressions sexuelles fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux. Le changement le plus important proposé par cette nouvelle loi est relatif aux agressions sexuelles sur les mineurs de 0 à 13 ans. Suite à cette loi, une relation sexuelle avec un mineur de 0 à 13 ans sera automatiquement qualifiée de non-consentie. Un tel acte est maintenant qualifié de crime de viol selon l’article 221-23 du code pénal, avec la circonstance aggravante d’avoir été commis sur un mineur de moins de 15 ans et est puni de 20 ans d’emprisonnement. Or, avant cette loi, une relation sexuelle avec un mineur de 0 à 13 ans pouvait être qualifiée de consentie, alors elle était qualifiée seulement de délit d’atteinte sexuelle sur mineur et punie de seulement 5 à 10 ans d’emprisonnement. Cependant, de nombreuses personnes se sont ici aussi méprises sur la réalité des faits et les ont même altérés, affirmant sur les réseaux que la majorité sexuelle (terme n'existant pas dans la loi) était passée de 15 à 13 ans, d'où le slogan "#avant13anscestNON", inscrit sous de nombreuses publications indignées de célébrités par exemple.

Enora CLOARECT05 Tilla WITTEBOLLE T05

Les dégâts de la pornographie sur nos vies

Le porno affecte nos vies sur beaucoup de points, en banalisant notamment de nombreuses violences.

Le mot « pornographie » vient du grec « pornê » qui veut dire prostituée et du grec « graphê » qui signifie l’écriture ou la peinture. Cette expression est apparue au siècle des Lumières et équivaut à « peindre des prostituées ».

Au fil du temps, le sens a changé, aujourd’hui la pornographie est la représentation écrite ou visuelle de l’acte sexuel. Par le biais d'Internet, elle est accessible à tous malgré la loi l’interdisant aux mineurs.

L'industrie du porno, multimilliardaire, est l'une des plus grosses et des plus lucratives au monde. La pornographie met régulièrement en lumière la misogynie, elle érotise les violences sexuelles et sexistes, mais aussi la pédocriminalité et l’inceste, et bien d’autres sujets...

Ce qu’on appelle le porno incestueux est un genre qui représente des actes sexuels entre membres d’une même famille. Malheureusement, Gamelink, leader de la distribution de vidéos pornographiques, a estimé que l’intérêt pour ce genre a augmenté de plus de 1 000 % entre 2011 et 2016. Soit 1 achat sur 10 a pour thème l’inceste.

Ceci est un problème car le fantasme devient parfois réalité. Voici quelques chiffres : en France, 6,7 millions de personnes ont été victimes d’inceste, soit 1 français/e sur 10 selon l’enquête IPSOS pour l’association « Face à l’inceste » en novembre 2020. 78 % des victimes sont des filles, soit 8 victimes sur 10.

La pédopornographie représente des actes sexuels avec des enfants. Ce qui constitue, rappelons-le, selon la loi, des agressions sexuelles et des viols sur mineur/es. Soit passibles de réclusion criminelle. L’ONU estime que la pédopornographie génère entre 3 et 20 milliards de dollars chaque année dans le monde.

En 2012, 14 796 viols et agressions sexuelles sur mineur/es ont été recensées en France. Parmi toutes les violences sexuelles commises sur mineur/es, 80 % sont commises par des proches.

Plus généralement, la pornographie affecte énormément l’image corporelle, l’estime de soi ; elle incite par exemple à l’épilation pubienne.

Le porno peut conduire à des phénomènes d’addiction, ce qui impacte la vie sexuelle. Cela peut provoquer des baisses d’excitation lors des rapports, et il peut pousser à commettre des violences sexuelles : selon la BBC, 38 % des femmes britanniques de moins de 40 ans ont subi, sans leur accord, gifles, étranglements, étouffements ou crachats pendant une relation sexuelle qui, elle, était désirée.

Cependant, Pornhub, le site aux 3,5 milliards de visiteurs mensuels, met fin à la possibilité pour n’importe qui de publier du contenu. La mise en ligne de photos ou vidéos sur le site sera réservée aux studios et modèles, amateurs ou professionnels, qui ont signé un partenariat rémunéré avec Pornhub. La plateforme prévoit un système de traçage pour les utilisateurs qui posteraient du contenu sensible ou illégal. Cette nouvelle fonction permettra de baisser considérablement les contenus incestueux ou mettant en scène un viol et bien d’autres.

Marine SEVENO S05

Les artistes,"non essentiels"

Parmi les oubliés de la crise sanitaire, les artistes. Malgré une aide du ministère de la culture (à hauteur de 176 M d'euros) et celles mises en place par le gouvernement lors du premier confinement, ils ont tous été impactés. Qu’ils soient chanteurs, photographes, danseurs, comédiens, ou encore circassiens, tous ont été touchés par les annulations et les interdictions de rassemblements. Les artistes peinent à exercer et cela a un impact tant moral que financier.

La SACEM, (La Société des artistes, compositeurs et éditeurs de musique) a annulé sa soirée de remise des Grands Prix SACEM afin de faire des économies. « L'ensemble de la filière musicale est dans une situation catastrophique et jamais vue » déclare Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem dans une interview accordée à France Culture.

Comme l'explique Christian Millette, danseur et chorégraphe, sur Instagram, désigner les activités artistiques comme « non essentielles » revient à qualifier les artistes eux-mêmes de « non essentiels ». Un terme plutôt réducteur dénoncé par de nombreux artistes comme le chanteur Grand Corps Malade qui à dévoilé fin 2020, un nouveau titre dans lequel il parle de cette "non essentialité" et dénonce le manque d’action du gouvernement vis-à-vis de la culture et des artistes. Dans une période où nous aurions bien besoin de divertissements, de « retrouver les gens », de « sourires sincères » et de "spectacles vivants", nous pouvons nous poser la question de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas.

Lucile Gouvenel

Pandémie : la fermeture des lieux de culture se prolonge

A l'apparition du Covid19 dans nos vies, les lieux de culture avaient bien pâti des conséquences de l'urgence sanitaire mise en place. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Depuis ce 30 octobre 2020 et en raison de la crise sanitaire, les lieux de culture tels que les cinémas, théâtres, salles de concerts et musées se sont vus dans l'obligation d'afficher porte close.

La confirmation de leur fermeture, apportée par la ministre de la culture Roselyne Bachelot, a fait s'élever de nombreuses voix. "Alors que les églises et les grands magasins restent ouverts, avec tous les avions où l'on mange en même temps", comme le souligne l'acteur et réalisateur Pierre Niney sur Twitter, le milieu de la culture, déjà bien fragilisé depuis le début de la crise n'a droit à aucune piste concernant de potentielles réouvertures. Sur les réseaux sociaux, musiciens, comédiens, humoristes... tous se sont insurgés de la situation, et de l'équilibre précaire dans lequel cela les plongeait.

Pour tenter de palier à tout cela, quelques initiatives ont été mises en place : les visites virtuelles des musées, les concerts en direct... qui, bien que nous permettant de continuer à profiter et à nous divertir, n'en restent pas moins de pâles imitations d'une réalité perdue.

En réaction à ces restrictions, de nombreuses manifestations ont éclaté à travers le pays, dont une ici, à Auray. En effet, le samedi 19 décembre 2020, devant le centre culturel Athéna se sont réunies, àl'initiative du saxophoniste Jacky, plus de cinq cent personnes. Ensemble, elles ont dansé, et joué de la musique, car, comme le dit un des slogans de la journée, "la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité" !

Et il est vrai que, depuis le début de cette crise sanitaire qui nous frappe, le milieu de la culture a été bradé, peu voire pas considéré, immédiatement catalogué "commerce non essentiel". Cela nous amène à nous poser quelques questions, sur la vision que nous avons de l'art, et de la culture. Comment vivrions nous leur disparition ?

Tilla WITTEBOLE

T05

Un cirque à l’arrêt

A l’arrêt depuis presque un an, les circassiens souffrent de cette crise sanitaire. Qu’ils soient familiaux ou non, traditionnels ou contemporains, fixes ou itinérants, les cirques se sont adaptés et attendent de pouvoir reprendre leurs spectacles. Nous avons pu discuter avec Jeanne Gruss, 14 ans. Elle vit aux Folies Gruss, à Paris, où chaque année ont lieu des spectacles de qualité mêlant numéros équestres et aériens, dans l’émotion et la rigueur traditionnelles du cirque. Ces spectacles sont proposés par la célèbre famille d'Alexis Gruss. Jeanne nous raconte sa vie au temps du coronavirus : « Dans une journée en temps normal, c’est les répétitions pour les chevaux le matin, de 7h30 jusqu’à 12h, puis on se prépare pour le spectacle ». Depuis qu’ils sont à l’arrêt, les artistes en profitent pour prendre le temps de répéter leurs prestations sans savoir quand ils pourront de nouveau se produire devant leurs spectateurs. Confinés ou pas, les chevaux restent leur priorité comme en témoignent leurs réseaux sociaux sur lesquels ils partagent leur quotidien. Un cirque en pause donc, mais une vie pas si ralentie que cela puisqu’au cirque il y a toujours quelque chose à faire. Malgré tout, ils ont hâte de pouvoir reprendre les représentations. « Ce qui me manque le plus, c’est les spectacles, le public » conclut Jeanne Gruss.

Lucile Gouvenel T07

Fake news, comment discerner le vrai du faux ?

De la rumeur à l’information virale, les fake news se cachent aujourd’hui dans notre quotidien, plus présentes qu’on ne le pense. Nous vous expliquons comment les repérer !

C’est un terme dont on a vu l'utilisation s’amplifier depuis 2016, année marquée par le Brexit et l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis. La fake news est devenue courante, parfois utilisée par les plus grands, comme l’ex-président américain, qui n’hésitait pas à l’employer pour qualifier les articles de presse qui ne lui plaisaient pas. Alors entre célébrités qui relayent des infos sans en connaître parfaitement la source, instances officielles qui reconnaissent user de l’infox sans rougir et médias perdant de la crédibilité aux yeux du grand public, qui croire ?

Posez-vous les bonnes questions

D'où vient l'information ? De quand date-t-elle ? Les sources sont-elles révélées ? Qui l’a écrite ou divulguée ? Autant de questions que vous pouvez vous poser pour démasquer la fake news ! Vérifiez vos sources ; site, média ou réseau social ? Il arrive parfois que de grands médias se trompent sur les informations qu’ils avancent, les journalistes étant souvent contraints par une exigence de rapidité qui les pousse à commettre involontairement des impairs. Même si la source vous paraît fiable, n’hésitez pas à rechercher si l’information est relayée ailleurs. Vous pouvez également vous fier à des sites de vérification d’infos comme celui du Monde, le Décodex, ou ceux des chasseurs de rumeurs comme Hoaxbuster.

La fake news chez les plus jeunes

Aujourd’hui, on peut constater que la jeune génération a tendance à préférer les réseaux sociaux aux médias pour s’informer. Mais personne n’est sans savoir que ce sont des mines d’or d'infox. Influenceurs et personnalités relaient souvent de fausses informations sans en avoir vérifié la véracité. Leur audience étant très élevée et confiante en leurs propos, l’infox se répand alors rapidement. Il ne faut pas « tomber dans le piège », nous explique Olivia, élève de seconde à BF qui regrette cet essor des fake news car elle ne voit « aucun intérêt à fausser l’avis des gens et les informations, parce que ça ne va apporter que de la confusion ». Effectivement, le principal but des auteurs d’infox est de créer des troubles et de nuire. Quelques sites usent toutefois de la fake news, mais de façon tout à fait parodique et prévenue, comme Le Gorafi, devenu célèbre pour ses nouvelles invraisemblables.

Margot Courtin et Lucie Tortellier

T01 et T05

Un vaccin contesté

Depuis le 13 novembre 2020, la campagne de vaccination contre le coronavirus s'effectue en France. De nombreuses critiques visent déjà les vaccins injectés.

La France est le pays européen le plus méfiant envers les vaccins. En effet, bien que ce chiffre soit en hausse depuis début décembre, seulement 56 % des Français souhaitent se faire vacciner, selon le sondage Odoxa-Backbone Consulting du 7 janvier.

D'où vient la défiance envers le vaccin ?

Se faire vacciner peut faire peur, puisque cela revient à se faire injecter -en très petite dose- un virus mortel. Cette injection provoque parfois des maladies ou des effets secondaires, il est donc légitime de craindre les vaccins. Cependant il est important de bien se renseigner, afin de comparer les risques de tomber malade à cause du vaccin, et ceux d'être contaminé par le virus.

De plus, les personnes opposées aux vaccins tombent parfois dans le piège des théories du complot, comme celle, bien connue, de l'injection de puces 5G. Mais les antivax puisent également leurs arguments dans des fakes news, relayées massivement sur les réseaux sociaux. Ainsi, en avril dernier, des publications affirmaient que des enfants sénégalais, servant de cobayes, étaient morts après avoir reçu le vaccin, alors que cette rumeur était en réalité tirée d'une blague d'un marchand de Dakar.

Qu’en pensent les lycéens ?

Grâce à un sondage réalisé sur notre compte instagram, on a pu voir que sur 68 votants, 62 % sont pour le vaccin. Parmi les arguments utilisés pour s’opposer au vaccin, celui de la rapidité de sa fabrication revient très souvent. Pour le contrer, certains avancent l’argument de l’amélioration des moyens et des techniques utilisés, ainsi que le nombre important d’investissement. D’autres personnes interrogées disent avoir peur des effets secondaires potentiellement plus dangereux que le virus en lui-même. Mais pour d’autres, se faire vacciner reste toujours « mieux que rien ».

Lucie Tortellier

Terminale 5

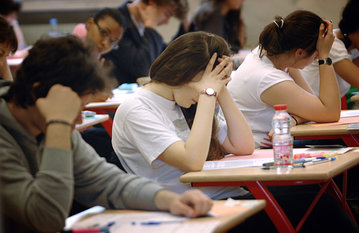

Réforme et Covid, quand le lycée déraille

La réforme du bac, présentée en 2019, était prometteuse. Depuis, entre contestation, Covid-19 et ras-le-bol des lycéens, cette réforme est mal-aimée.

Au printemps 2019, la nouvelle réforme du bac a été présentée aux élèves de seconde. Ils seront les premiers à essuyer les plâtres. Deux ans plus tard, une Covid et des cours en distanciel ont bouleversé la réforme. Pourtant, Jean-Michel Blanquer ne veut rien lâcher, il croit en sa réforme et veut la sauver coûte que coûte cette année. Bien avant la rentrée de septembre 2019, les professeurs prédisaient les couacs à venir et cela pour une bonne raison : « Cela a été mis en place très rapidement, la réforme est tellement ambitieuse avec la révolution du bac. On s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Depuis, on a l'impression de mettre des planches, un peu comme une personne qui a des fuites dans sa maison. » confie Pascal Parmentier, professeur d'anglais à Benjamin Franklin.

Avant même la Covid-19, la contestation était présente. Rappelez-vous des professeurs manifestant devant le lycée en même temps que la première épreuve des E3C au mois de février 2020. Les épreuves communes de contrôle continu étaient prévues pour ne pas tout concentrer au mois de juin. Cette manière de faire du contrôle continu était compliquée. En effet, les professeurs devaient terminer au plus vite le programme pour que les élèves soient prêts au début de la session. Au final, une seule session a été passée au cours de ces deux ans Covid oblige.

Même pour les correcteurs, cela a été également rock n'roll « On a découvert une nouvelle grille de correction, abominable, avec des critères incroyables, donc ce n'est vraiment pas la joie à corriger » assure Pascal Parmentier

La mesure phare de cette réforme, c'est évidemment la fin des classes Littéraire ou Scientifique. Désormais, les élèves choisissent leurs spécialités. "Un bac à la carte" qui convainc les élèves. « L'idée des spécialités est bonne, on n'est pas obligé de se ranger dans une case. Mais les coefficients de chaque matière sont trop importants, cela met une tension supplémentaire. » résume une élève de terminale.

L'affaire du siècle, l'Etat français en justice

Le mercredi 3 février dernier a été rendu le verdict d'un procès qualifié par beaucoup de médias de "révolution climatique", de "victoire climatique" sans précédent.

Le tribunal administratif de Paris a reconnu l'Etat français coupable d'inaction climatique et de non respect des engagements pris lors de la Cop21 à la suite des plaintes déposées par les ONG Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Oxfam France et Notre Affaire à Tous, plainte elle même déposée à la suite d'une pétition en 2019 ayant recueilli 2,3 millions de signatures. La peine précise sera déterminée dans les deux mois suivant le procès mais le tribunal a déjà imposé à l'Etat une peine symbolique de un euro à reverser à trois des ONG à l'origine de la plainte, pour le préjudice moral, la dernière ONG, Notre affaire à tous, ayant été jugée trop récente par le tribunal.

Cela soulève la notion de justice climatique, qu'il semble important de redéfinir puisqu'elle définit en réalité deux concepts distincts : la première définition est la notion de redevance que les pays riches auraient envers les pays pauvres, du fait de leur responsabilité majoritaire dans la production de gaz à effets de serre. La seconde définition se situe dans le fait de mener une affaire climatique en justice contre des entreprises, des activistes agissant dans l'illégalité au nom du climat ou contre l'Etat, comme ici dans "l'affaire du siècle".

Les procès s'accompagnent d'une influence médiatique déterminante pour les répercussions futures qu'ils auront.

L'écologie, un combat toujours présent

Alors que les actions contre le réchauffement du climat et l'écologie en général semblent rapatriées au second plan par la crise du coronavirus (masques jetables non recyclables et souvent jetés sur les trottoirs, fermeture des petits commerces, baisse des manifestations...), cette annonce du verdict rappelle que le combat pour la protection climatique est toujours et plus que jamais d'actualité, et montre une avancée de la reconnaissance médiatique et judiciaire du combat contre le réchauffement du climat non négligeable, même si l'efficacité et l'influence réelle du verdict sur la prise en charge climatique par l'Etat est questionnée par plusieurs médias. En attendant, chaque geste compte pour le climat, y compris à notre échelle de lycéen.

Sterennig MEVEL LE DARZ

Les brèves

Joe Biden investi président des États-Unis.

Le 20 janvier dernier, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden est officiellement devenu le 46e président de l'histoire américaine. Son prédécesseur, Donald Trump a contesté jusqu'au bout sa défaite, mais a accepté tout de même de quitter le bureau ovale.

Violences au Capitole.

Scène historique à Washington, des manifestants pro-Trump ont réussi à s'introduire dans le Capitole. En cause, c'est à ce moment précis que le parlement entérinait définitivement la victoire de Joe Biden. Donald Trump, revendiquant la triche, a appelé ses partisans à aller au Capitole manifester leur colère. Cela a mal tourné. Bilan : 4 morts. Après ces violences, Twitter a pris une décision forte : supprimer définitivement le compte personnel du 45e président des USA.

Le choc d'une agression.

Mi-janvier, une vidéo a commencé a être fortement relayée. Celle d'un jeune adolescent roué de coups par une bande de personnes. Les images de caméra de surveillance montrent une violence inouïe. Yuriy a été placé dans un coma artificiel. Les enquêteurs privilégient désormais la piste d'un règlement de compte entre bandes.

Les États-Unis de retour dans l'accord de Paris.

Dès son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden a décidé que les États-Unis devaient rejoindre, à nouveau, les accords de Paris, signés lors de la COP21. Les USA avaient quitté cet accord en 2017 sur une décision de Donald Trump.

Le Royaume-Uni a définitivement quitté l'union Européenne.

Après 4 années laborieuses en terme de négociations, le Royaume-Uni a acté son divorce avec l'Union Européenne sur un accord inespéré fin décembre.

Coup d'état militaire en Birmanie.

Au matin du 1 février, Aung San Suu Kyi, dirigeante de la Birmanie depuis 2015, a été arrêté par l'armée. L'armée a repris le pouvoir pour 1 an au moins. La toute jeune démocratie est donc en danger. Ce coup d'état pourrait s'expliquer par le fait que l'armée birmane n'est pas supporté de perdre nettement les élections au mois de novembre.

La fin d'une époque.

Après 33 ans de règne à la mi-journée, Jean-Pierre Pernaut a décidé de passer le relais du journal de 13h. Un journal unique en France, avec en tête d'affiche, les régions, la préoccupation des français et évidemment nos traditions. La personnalité préférée des français a laissé sa place à Marie-Sophie Lacarrau, qui a très vite été acceptée par les téléspectateurs.

En mars, les élèves devaient passer ces fameuses épreuves de spécialités. Mais au soir du 21 janvier, Jean-Michel Blanquer a enfin cédé à la raison, en annonçant aux professeurs qu'il était contraint d'annuler ces épreuves. Les notes du bac seront celles du contrôle continu. Dans les salles de classes, c'est un soulagement.« Personnellement, je suis très contente, c'était la meilleure décision à prendre. Ce bac n'était pas égalitaire entre les lycées, et même entre les classes à cause du distanciel. De plus, les élèves ayant travaillé toute l'année sont récompensés. Cela réduit le stress sur nos épaules mais il ne faut rien lâcher », conclut une élève de terminale. Les professeurs étaient nombreux à demander le report de ces épreuves. En effet, le temps imparti ne permettait pas de finir les thèmes prévus proprement, cela était un peu fait dans la précipitation. Le ministre de l'éducation précise tout de même que les lycées pourront organiser des sessions d'épreuves à la mi-mars qui compteront pour le contrôle continu.

Jean-Michel Blanquer l'affirme, « le but avec l'annulation des épreuves c'est la sérénité des élèves ». Pourtant, depuis que les élèves ont découvert l'enfer du décor, ce n'est pas la sérénité qui prime : « La réforme partait d'une bonne idée, mais c'est mal organisé, en plus avec la période actuelle, c'est vraiment compliqué. Cela nous met beaucoup de pression. » nous témoigne l'une d'elle. Même les professeurs ont la pression de bien faire pour les élèves, nous a précisé Pascal Parmentier.

Adaptation et souplesse, c'est le mot d'ordre de Jean-Michel Blanquer qui a annoncé un choix de dissertation en plus pour les épreuves de philosophie et la réduction des textes à 14 pour l'oral de français. Le but pour M. Blanquer est de faire que tous les élèves de seconde, première et terminale travaillent jusqu'au bout, notamment au mois de juin.

De plus, les examens ne sont plus nationaux, ce qui crée de plus grandes disparités pour Pascal Parmentier, « C'est un diplôme national, mais là, on peut dire que celui de Grenoble est super, ou que celui de Marseille est vachement mieux. ».

Autre épreuve phare, le grand oral. En juin, tous les élèves de terminale présenteront un oral de 20 min sans notes sur une problématique en lien avec leurs spécialités. Là encore, les élèves parlent de pression. « Pour les élèves qui ne sont pas à l'aise à l'oral, cela va demander un gros travail sur soi, résume un élève de terminale. De plus, que l'on soit sans note nous contraint à tout apprendre par coeur, ce qui n'est pas aussi naturel qu'avec des notes par exemple. Le stress d'oublier quelque chose va encore plus augmenter la pression. »

Enora CLOAREC

T05

Donatien COMPEYRON

T04

Gloria Steinem, une vie de combats

Féministe, journaliste, activiste socio-politique... Gloria Steinem, une femme aux engagements profonds qui a su se faire une place auprès des figures du féminisme.

C’est le 25 mars 1934 dans la ville de Toledo dans l’Ohio, que naît Gloria Steinem. Son père, Leo Steinem, est vendeur nomade. Il a pour habitude d’embarquer sur les routes avec lui sa famille. C’est la raison pour laquelle Gloria connaît une scolarité peu classique jusqu’à ses 11 ans. Elle confie lors d’une conversation avec Emma Watson en 2016, qu’en réalité cela lui a permis d’éviter « une certaine quantité de lavages de cerveau » à l’école. Car si l’exaspération des femmes face aux inégalités et pressions sociales qui pèsent sur leurs épaules se fait de plus en plus ressentir au milieu du XXᵉ siècle, les années 1940 et 1950 représentent malgré tout une période où l’idée du ‘rôle de genre’ est encore fortement ancrée dans la société. Lors du divorce de ses parents en 1944, Gloria doit s’occuper de sa mère, Ruth Nuneviller, qui souffre d’une dépression et de troubles mentaux. C’est elle qui commence à la sensibiliser aux inégalités hommes-femmes. Après obtention de son diplôme en 1956, elle fait un voyage en Inde où elle découvre et étudie l’activisme de Gandhi, et rencontre un grand nombre d’adeptes. Ainsi démarre son chemin vers le militantisme féministe et les combats pour l’égalité. À son retour, elle entame sa carrière de journaliste, et à l’âge de 29 ans, elle est à l’origine d’une enquête qui créé le scandale au États-Unis : le reportage « Dans la peau d’une Bunny ». Elle y dénonce les conditions de travail des « Bunny Girls », serveuses du club Playboy à New York dans lequel elle se fait engager sous couverture. Elle révèle les côtés peu glamours de la vie de ces femmes, sous-payées et en proie à un sexisme permanent, qui en plus doivent porter corset et talons aiguilles à longueur de journée. En 1972, elle s’allie avec Dorothy Pitman Hughes, féministe activiste et militante afro-américaine, pour créer le Ms. Magazine, premier magazine féministe et premier à être entièrement dirigé par des femmes. Y seront abordés des sujets importants peu répandus à l’époque, tels que l’avortement ou les violences domestiques. À noter que l’avortement aux États-Unis est officiellement rendu légal par la Cour Suprême en 1973. Après des années de nouveaux engagements et nouvelles actions, Gloria Steinem fonde en 2005 avec Jane Fonda et Robin Morgan le Women’s Media Center, une organisation militant pour que les femmes soient visibles, présentes, puissantes, et aussi bien sources que sujets dans les médias. 8 ans plus tard, à l’âge de 79 ans, ses efforts sont récompensés lorsqu’elle reçoit, de Barack Obama, la Médaille présidentielle de la Liberté : la plus haute distinction civile américaine. Aujourd’hui âgée de 86 ans, l’infatigable féministe continue de se battre pour ses engagements en faveur d’un monde meilleur.

Clara GARAUDT04

AC/DC de retour avec un nouvel album !

Après 4 ans d'attente depuis Rock or Bust, Angus Young a, enfin, ressorti sa Gibson pour concocter un nouvel album aux fans du groupe australien. Le nouveau né s'appelle Powered Up. Le groupe avait promu ce nouvel album sur les réseaux sociaux avec une publication accompagnée du texte « ce monde a besoin de rock'n'roll plus que jamais ». L'album, qui est sorti le 13 novembre dernier, était en préparation depuis fin 2018. Il réunit les cinq membres dont Angus Young, Stevie Young, Brian Johnson, Cliff Williams et Phil Rudd.

Cet album est le premier depuis la mort de Malcom Young en 2017. Angus, son frère, l'affirme, cet album lui rend hommage comme Back in Black a pu le faire pour Bob Scott (premier chanteur du groupe décédé en 1980). D'ailleurs, la majorité des chansons ont été commencées par Malcom en 2008. Niveau style, AC/DC fait bien du AC/DC pour ce nouvel opus, le rock et les riffs de guitares sont évidemment de la partie. Retour aux sources, qu'ils n'ont, au final, jamais quittées. Le disque était prévu pour le début d'année 2020 mais la Covid-19 en a décidé autrement. En ce qui concerne une éventuelle tournée, le groupe hésite à commencer par des petites salles avant de - pourquoi pas ? - remplir des stades, comme avant...

Donatien COMPEYRON.

T04

Pour l'amour de la musique

Pour cette édition, nous avons eu l'honneur de poser quelques questions à deux lycéennes de notre lycée : Laura Bouillard et Melissa Roe, toutes deux en terminale. Laura, bassiste depuis 3 ans, explique qu'à l'origine, elle souhaitait faire de la guitare mais son "groupe d'amies avait besoin d'une bassiste pour certaines chansons". En ce qui concerne Melissa, elle joue depuis 5 ans de l'instrument assez peu commun qu'est l'ocarina. Elle nous apprend sa découverte : "J'ai vu un ocarina dans un jeu vidéo de Zelda, mais je ne savais pas que cela existait réellement. J'ai mené des recherches et j'ai trouvé ça génial, alors je m'en suis procuré un". Les deux jeunes filles nous expliquent ce qu'elles éprouvent à l'égard de la musique : "Le fait de jouer une bonne musique avec d'autres personnes, c'est une sorte de satisfaction", dit Laura. "La musique est thérapeutique, elle me permet de tout oublier et d'aller dans un autre monde. Elle me permet d'imaginer de nombreuses histoires dont je suis le personnage principal, et elle est une source d'inspiration pour mes dessins", avoue Mélissa. En plus de la basse, Laura confie bien aimer la douceur des mélodies au piano, et Mélissa la kalimba et le luth. Enfin, Mélissa nous apprend qu'elle est inspirée par Aurora, chanteuse norvégienne très touchante dans ses chansons.

Enora CLOAREC T05

Du journalisme à la F1 : entretien avec Julien Fébreau

La naissance d'un parcours

La vocation de journaliste naît au soir d'un grand prix de Formule 1 en 1999 pour Julien Fébreau. « J'étais subjugué par ce que j'avais vu, se souvient-il. Je voulais absolument travailler en F1. En sachant que je ne serais jamais pilote, ni ingénieur, l'aspect communication, ou ‘raconter’ l'histoire de la Formule 1, était sans doute la meilleure chance, pour moi, d'y arriver. Je me suis dit que je pourrais partager ce que je ressentais. » Le jeune Julien, qui prévoyait des études de kinésithérapeute, s'est alors réorienté vers le journalisme.

La passion du sport mécanique ne vient pas de nulle part : son père était pilote automobile amateur. « Il faisait beaucoup de rallyes-raids comme le Paris Dakar ou des courses de Rally-Cross, discipline extrêmement populaire dans le grand ouest de la France, notamment à Lohéac où mon père vivait. Quand j'étais enfant et adolescent, j'ai baigné dans le sport mécanique et la passion est née. »

Julien Fébreau a débuté par un bac de communication à Quimper, avant d'intégrer le Studio École de France à Issy-les-Moulineaux. Au cours de ses études, il a intégré RMC d'abord en stage à l'été 2002 avant d'être engagé à l'été 2003. « Quand on a un objectif, qu'il soit professionnel, sportif ou personnel, cela nécessite une implication absolue. Le journalisme est un métier passion. On ne le fait pas par dépit mais parce qu’on l'a choisi et qu'on a profondément envie de le faire. Cela aide à retourner au combat chaque jour pour y arriver".

Son travail de préparation des grands prix

Aujourd'hui, Julien Fébreau commente tous les weekends de courses sur les antennes de Canal +. La préparation est méticuleuse : « C'est un travail en continu, assure-t-il. Dès qu'une course se termine, on commence à préparer la suivante. C'est un suivi quotidien, via mes réseaux que j’active en permanence : mes informateurs dans le paddock, des pilotes, des ingénieurs, des teams managers... Avec les moyens de communication d'aujourd'hui, tout va très vite. Il faut suivre l'actualité sur les sites de référence internationaux. Ce sont des catalyseurs d'informations qui permettent de dresser un maillage important pour ne pas laisser une information nous échapper. Ensuite, il faut les faire confirmer, les détailler, les pousser un peu plus loin. On en apprend chaque jour avec la F1, car ça touche à beaucoup de domaines : la technique, l'aérodynamique, l'humain, la politique, le financier… Ce travail continu nous permet de préparer le vendredi suivant à l'antenne pour pouvoir délivrer les informations. » Des méthodes de travail forcément impactées par la Covid-19 : « Il y a des infos qui ne s'échangent que par la parole dans le paddock entre deux camions ou motor-home... ». Depuis 2013, Julien Fébreau est accompagné de Jacques Villeneuve, le champion du monde 1997. Une complicité est rapidement née à l'antenne comme dans la vie. « Je sais que je peux m'appuyer sur Jacques et inversement. Quand j'ai besoin d'un temps pour gérer des infos, je peux laisser la main à Jacques. » Dans ce travail d'équipe également, derrière Julien et Jacques, chacun peut compter les uns sur les autres sereinement.

Romain Grosjean,

le super-héros

L'actualité F1 de la fin de saison 2020 a été marquée par le terrible accident de Romain Grosjean à Bahreïn, dont l’issue a souvent été évoquée comme un miracle. « C'est avant tout la sécurité qui l'a sauvé, précise Julien Fébreau. Mais ce qui tient du miracle, c'est que, durant cette séquence dramatique, à chaque fois que ça aurait pu mal tourner, ça a tourné du bon côté… Mais ce sont avant tout les protections du halo, de son casque, de sa combinaison, de la coque, du châssis, éléments sans cesse améliorés, qui ont permis de le protéger du choc, du feu, de faire en sorte que malgré la violence de l'impact et des flammes, il arrive à s'en sortir un peu près en bon état. » Durant cet accident, Julien Fébreau était aux commentaires. Selon lui, dans ces situations, « il faut rester professionnel, mais évidemment nul n'est un robot. A ce moment-là, les abonnés devant leurs écrans sont inquiets, ont peur, donc on peut traduire cette inquiétude, car elle est partagée par le plus grand nombre. Il n'y a pas de décalage dans l'émotion. Elle doit être contrôlée parce que l'on doit rester dans un rôle informatif, mais quelqu'un qui ne laisse transparaître aucune émotion serait suspect et en décalage avec le moment. On ne la force pas, elle est présente et on la vit telle qu'elle vient à nous. »

La folie de Monza Émotion qu'on peut également montrer dans les moments joyeux, comme lors de la victoire de Pierre Gasly en septembre à Monza, où les fans de F1 ont vibré jusqu'à la ligne avec le "Accélère, accélère !". « Ça fonctionne de la même manière dans ce moment heureux. Il y a une sorte de communion. S'enflammer à ce moment-là, c'est ni plus ni moins, parler au nom de tous ceux qui regardent et qui s'enflamment de la même manière devant leur écran. » Un épisode qui est le meilleur souvenir professionnel du journaliste : « Cette victoire a eu le temps de se construire au fil des tours, donc on a eu le temps de passer par toutes les émotions possibles, ce n’est pas comme s’il avait accroché cette victoire dans le dernier tour car les deux leaders se seraient percutés. Il a été devant, il a géré son avance, il a résisté donc vraiment, à commenter, ça a été l'apothéose ! C'est un moment que l'on attendait depuis longtemps. L'histoire est belle, parce que c'est Pierre, parce que ça se passe de cette manière, c'est un peu l'instant parfait. A l'échelle de notre sport côté français, c'est vrai que ça a des airs de 12 juillet 98 »

La curiosité, indispensable pour être journaliste

Autre passion de Julien Fébreau, la voile qu'il suit avec le regard du spectateur, mais également celui du journaliste. « Comme pour la Formule 1, je suis avant tout un passionné.

C'est ma curiosité naturelle qui fait que je vais avoir envie de comprendre les choses que je regarde. Il faut être curieux tout le temps, et de tout, résume Julien Fébreau. Même quand vous pensez avoir compris quelque chose, vous pouvez encore creuser, et apprendre d'autres choses. C'est la base. Pour devenir journaliste, il faut s'accrocher, se dire que c'est possible si c'est vraiment une volonté profonde. C'est faisable, par le travail, le vrai travail de fond, intelligemment mené, et puis par la passion ! Il faut s’y accrocher parce qu’il y a des jours plus difficiles que d'autres. Quand on prend une claque parce qu’on nous a dit ‘non’ dans un journal, eh bien ce n'est pas grave, on trouve une solution même s'il faut faire des petits boulots à coté… On le fait mais on ne lâche pas, et un jour ou l'autre ça paye. Être curieux, s'intéresser à tout, se passionner, écouter, observer, croire en soi et par le travail, ça paye. »

Donatien COMPEYRON. T04

Notre équipe !

Voilà, vous pouvez enfin mettre des visages sur les noms que vous avez lus dans cette édition.

Le journalisme vous intéresse ?

Il n’est pas trop tard.

Rejoignez-nous !

Ce sera un atout pour vous dans votre parcours !

Deux concours au CDI : à vos crayons !

Vous aimez venir au CDI ? Vous voulez apporter votre contribution, laisser votre marque ? C'est le moment !

Cette année, les documentalistes organisent un concours pour dessiner le futur logo du CDI et imaginer le personnage "mascotte" du CDI.

N'hésitez pas à participer, même si a priori le dessin n'est pas votre fort !

Un jury déterminera les gagnants de chaque catégorie et des prix récompenseront les gagnants.

Tous les renseignements vous attendent au CDI. La date limite de participation est fixée au jeudi 15 avril.

Mme Laurent