Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 1 - Décembre 2021 | www.lycee-colbert-lorient.com |

Mortaza Behboudi au lycée

(page 2)

Lorient Expresse s'arrête à Colbert

Les élèves de 1re H2GSP présentent le premier numéro de Lorient Expresse. Il est le fruit du partenariat entre le lycée et l'association JDL (Journal Des Lycées) fondée par Ouest-France.

Françoise Rossi, bénévole au sein du JDL, les conseille et partage avec eux sa longue expérience du métier de journaliste.

Olivier Larive, professeur de H2GSP, et Céline Guillemin, professeur documentaliste, les encadrent et les guident dans ce nouveau projet.

Lorient Expresse est un des moyens mis en oeuvre pour aborder les thèmes du programme.

Bénéficiant d'une plateforme proche d'un outil de professionnels, les élèves travaillent en comité de rédaction, cherchent et vérifient l'information tout en se formant à l'écriture journalistique et en apprenant à respecter les règles déontologiques.

Quoi de plus naturel, pour commencer, que de traiter du thème "S'informer : un regard critique sur les sources et modes de communication" ?

A la une, leur rencontre avec le jeune journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi, venu présenter son parcours et partager son expérience du terrain quelques jours avant de repartir en reportage en Afghanistan.

Une rencontre riche d'enseignement, ponctué d'un clin d'oeil vidéo de Maryse Burgot de France 2, généreusement transmis par Mortaza. Heureux (et fiers aussi !) de vous présenter leur journal, les élèves vous souhaitent une bonne lecture, d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donnent rendez-vous pour le prochain numéro.

Angélique MANGENOT, proviseure du lycée Colbert.

Sommaire

Radio Mille Collines

(Page 3)

Ouest-France se dévoile

(Page 4)

L'affaire Dreyfus

(Page 5)

Les lanceurs d'alerte

(Page 6)

Les réseaux sociaux

(Page 8)

Le rôle des réseaux sociaux dans un conflit

Dans des conflits, les réseaux sociaux et internet peuvent être de puissants moyens d'expression. Exemple avec le Printemps arabe.

Internet et les réseaux sociaux sont de nouveaux acteurs dans les conflits quotidiens et les gens s’en servent pour exprimer leurs opinions et dénoncer des sujets qui causent des conflits. Dans le cas du Printemps arabe, les médias ont été des acteurs importants et cela va permettre de voir quel est le rôle d'internet et des réseaux sociaux dans des conflits.

Né en Tunisie

Le Printemps arabe est né en Tunisie à la fin de 2010. C’est un mouvement de contestation populaire dans les pays du monde arabe qui s’est rapidement propagé durant le printemps de 2011 grâce aux réseaux sociaux. Ce sont des manifestations contre la répression, le manque de libertés individuelles, le chômage, le coût de la vie élevé et le gouvernement autoritaire installé au pouvoir depuis des décennies.

Dans les conflits, les réseaux permettent aux différentes parties d'apprendre à relier les personnes et à engendrer la discussion. Mais ils sont souvent mal utilisés et débouchent parfois sur une manipulation de l'information par ennui et par intérêt, ainsi q'un manque de crédibilité.

Le rôle des photos

Les réseaux sociaux favorisent toutefois une circulation plus fluide et rapide des informations, ce qui permet d’attirer l’attention des médias traditionnels. De plus, les photos jouent un grand rôle dans les manifestations via les réseaux car elles ne reflètent que la réalité alors que les témoignages peuvent être erronés. Les journalistes sont souvent arrêtés pour avoir pris des photos car elles sont les preuves les plus tangibles pour prouver les faits. Pour finir, certains journalistes affirment que « la paix a besoin de photos » et que les photographies prises ne servent qu'à montrer la guerre, et qu'on n'y voit jamais la paix car c'est le côté dramatique des photos de guerre qui attirent les rédacteurs, à l'inverse des photos pacifiques. Les réseaux sociaux permettent donc de mobiliser, d'informer en touchant un large auditoire, et en incitant à réagir face aux problèmes mondiaux.

Lyson GUILLAMET et Luna PEREZ.

Mortaza Behboudi, un parcours pour la liberté

Avec notre classe de H2GSP au lycée Colbert de Lorient, nous avons rencontré Mortaza Behboudi, reporter franco-afghan qui a raconté son parcours.

Né en Afghanistan, Mortaza et ses parents issus d'une minorité victime de discriminations, ont quitté leur pays pour l'Iran après l'arrivée des Talibans en 1996, puis est retourné dans son pays natal à l'âge de quinze ans. Menacé de mort pour avoir pris des photos, il est arrivé en France en mai 2015 et a vécu dans la rue pendant deux mois. Son souhait était juste de pouvoir raconter son histoire.« Je mangeais aux Restos du Coeur »

Il y a rencontré Christelle, qui l'a redirigé vers la Maison des journalistes. En effet, la structure accompagne et accueille des professionnels des médias exilés en France. Il a appris le français en seulement huit mois puis a obtenu le statut de réfugié politique et repris son métier de reporter. Sa naturalisation française l'a vraiment rendu heureux. « De nombreux reportages personnels »

Un qui fait surface, celui du camp de réfugiés de Moria, en mars 2020 pour lequel il s'est infiltré en se faisant passer pour un réfugié, avec son téléphone comme seul outil de travail. Il a donc interviewé des réfugiés pour faire connaître leur histoire et leurs conditions de vie. De retour en France, il poste son reportage sur Twitter et remporte énormément de vues. Par la suite, la chaîne Arte contacte alors Mortaza et diffuse son reportage. Mortaza a évoqué les problèmes de censure en Afghanistan et en Iran, les menaces de mort et de représailles qu'il a pu recevoir. Il se souvient : « Etant un passionné de photo, j'ai reçu des menaces de l'autorité iranienne » Les Talibans ont un rôle très présent dans la censure : ils contrôlent un groupe WhatsApp de plus de 80 journalistes à qui ils indiquent ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire.

Mathilde FURET

et Maëlle PALLAY.

Reporter de guerre au Vietnam, entre information et propagande

Au cours de la guerre du Vietnam, les reporters et photographes de guerre ont changé la vision du grand public.

La guerre du Vietnam (1960-1973) est un conflit qui oppose le nord Vietnam, la République démocratique du Vietnam, soutenu par l'URSS et la Chine et le sud Vietnam, République du Vietnam, soutenu par les Etats-Unis, dans le contexte de la Guerre froide. Les médias jouent un rôle très important durant toute la durée du conflit.

La presse est utilisée comme moyen de propagande. Les journaux américains affichent des soldats victorieux. Lors de son apparition à la télévision le 30 avril 1970, le président Richard Nixon défend les bombardements même s'il sait qu'ils sont inutiles. Malgré tout, certains journaux parlent de la vérité des combats. Le photojournaliste américano-vietnamien Nick Ut publie dans les médias américains la photo devenue tristement célèbre d'une petite fille nue, brûlée au napalm et qui hurle de douleur. L'opinion publique américaine découvre alors une tout autre réalité.

Le cours de la guerre en sera changé.

Jean MARSAUDON

et Jules ORLANDO.

L'agence Havas

L’agence Havas a été créée par Charles-Louis Havas (1783-1858) en 1835 après son voyage en Europe pour recruter des correspondants. Plus ancienne agence au monde, elle a son siège à Paris mais a été scindée en deux branches en 1940 sous le régime de Vichy (publicité Havas et l'OFI). Son activité est de traduire et importer les dernières informations pour les journaux. Associée avec Wolf et Reuter, elle a pour objectif d’étendre et exploiter tous les services télégraphiques pour prévenir les tentatives de concurrence et accroître les services selon les besoins du public. Le succès de l'agence est en partie dû à l'essor de la publicité, solidement établi par les fils et héritiers de Havas, Charles-Guillaume et Auguste jusqu'en 1945.

Malo JESTIN et Jérémie JOAO.

Mille Collines, la haine sur les ondes

En 1994 a lieu le génocide des Tutsi, une des ethnies rwandaises. La radio Mille Collines a eu un impact déterminant sur le massacre.

L'Etat rwandais a refusé de réintégrer les exilés Tutsi, ce qui a déclenché la guerre civile de 1990 à 1993. Du 7 avril au 17 juillet 1994, est perpétré le génocide des Tutsi par les extrémistes Hutu suite à l'assassinat du président le 6 avril.

Radio Mille Collines

Les premières réunions préparatoires à la radio Mille Collines, réunissant des proches du président Habyarimana, ont lieu en juillet 1992. Ils créent la RTLM en avril 1993. Elle est dirigée par Ferdinand Nahimana. La radio est alors le média le plus puissant au Rwanda. Cette station publique tombe aux mains des extrêmistes hutu, son but est de diffuser l'idéologie du "Hutu Power". Mille Collines joue un rôle essentiel dans ce massacre, en l'encourageant timidement d'abord, puis de façon totalement assumée. Son succès repose sur la diffusion de musiques zaïroises, rumbas entraînantes et chaloupées, et de groupes rwandais aux textes haineux.

Dans la "bonne humeur"

Afin d'encourager les tueries dans la "bonne humeur", les animateurs rient, fument et boivent de la bière afin de divertir pour mieux exterminer les Tutsi. Valérie Bemeriki, une journaliste de radio Mille Collines témoigne : « Notre rôle était d'indiquer les endroits où ils se trouvaient pour que les miliciens les retrouvent et les tuent. » En effet, ils divulguaient le nom des personnes à abattre, offraient des primes en échange de cadavres et exhortaient les miliciens à massacrer. Près d'un million d'entre eux ont été tués entre avril et juillet 1994. Le génocide a pris fin le 4 juillet 1994, mais la radio a continué d'émettre via des équipements mobiles jusqu'au 31 juillet 1994.

Maéline BOUDARD

et Margaux GALLAIS

L'agence France Presse

Créée en 1835 par Charles-Louis Havas, l'agence porte d'abord le nom de son créateur. Son objectif : collecter, regrouper, diffuser une information neutre et fiable. Pendant l'occupation allemande, l'agence est séparée en deux secteurs : le secteur publicité et le secteur nationalisé OFI (Office Français d'Information). A la Libération, l'État contrôle l'information. Huit anciens journalistes résistants d'Havas fondent alors l'AFP (Agence France Presse).

L'AFP devient un enjeu du pouvoir politique. Implantée dans 151 pays, l'AFP emploie 2 400 collaborateurs dont 1 700 journalistes. Elle fait ainsi partie des trois agences de presse mondiales se partageant le monopole de l'information avec Reuters et United Press International.

Juliette GARRIGUE et

Garance HOLOWENKO.

Au coeur du métier de journaliste à Ouest-France

Nous avons assisté à une conférence de rédaction avec quatre journalistes de Ouest-France à Lorient, afin d'en apprendre plus sur leur métier.

Nous avons donc rencontré quatre journalistes au coeur des locaux lorientais du journal Ouest-France autour d'une conférence de rédaction, une réunion tenue chaque matin, où les journalistes se répartissent les sujets d'articles à produire au cours des prochains jours. En effet, chacun s'occupe d'un secteur : Delphine, le secteur économique de la ville de Lorient, Catherine celui de la santé et de la commune de Ploemeur, Maxime reporter d'édition dans le secteur d'Hennebont et enfin, Loïc, adjoint à la cheffe de rédaction.

Ils ont pour mission de produire, chaque jour, des articles ou reportages qui se trouveront dans le journal du lendemain. Ainsi, en début et en fin de journée, ils contactent la police, les pompiers, pour réaliser ce qu'ils appellent « la tournée », qui leur permet de se tenir au courant des derniers faits-divers. Les journalistes travaillent toujours plusieurs articles, ou plusieurs sujets en même temps, en cas d'urgence. Ce genre d'information quotidienne attire les lecteurs. Il permet de se tenir au courant des évènements du pays de Lorient.

Le journal Ouest-France est divisé en plusieurs parties, selon l'importance des sujets : c'est un journal local, régional, national et international. Il se présente sous la fome papier, et sous la forme numérique, site Internet et réseaux sociaux. En effet, il existe à Rennes, ce que les journalistes appellent « un desk » qui pilote le site d'info en ligne, consultable sur tablette et smartphone. La presse numérique a une audience plus importante que la presse papier.

Maëlle PALLAY et Mathilde FURET.

Ouest-France, un journal né à la Libération

Ouest-France est le premier quotidien français payant depuis 1975

Ouest-France, anciennement Ouest-Eclair, est édité à Rennes depuis le 7 août 1944. C'est un quotidien français régional diffusé dans l’ouest de la France. Le journal appartient depuis 1990 à l’association pour le soutien des principes de la Démocratie Humaniste voulu par François-Régis Hutin, ancien président du directoire du quotidien.

Depuis 1944, le journal Ouest-France diffuse l’information par édition papier dans trois régions : la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire. Cela représente 49 éditions distribuées dans 14 départements. En 2020, plus de 637 463 journaux ont été distribués.

Premier quotidien francais payant depuis 1975, le journal informe les Français sur les actualités communales, départementales, régionales, nationales et internationales.

Ouest-France aborde différents thèmes d'actualité et de société comme les conflits, l'environnement, le sport. Souvent une rencontre conclut le journal. Dans toutes les régions de France mais également dans les régions d'outre-mer et à l'étranger des journalistes travaillent avec Ouest-France sur les actualités.

Certains journalistes peuvent prendre position sur des sujets. Cependant une charte a été éditée par le journal en 1990 rappelant les valeurs humanistes de l'association et mentionne des règles que doivent respecter les journalistes du Ouest-France : « Dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans juger, dénoncer sans condamner. »

Ouest-France à l'heure du numérique

C'est en 2012 que Ouest-France met en place un journal en ligne, devenant ainsi le deuxième de France. Celui-ci informe les Français, tout comme le journal papier.

Ouest-France utilise un autre moyen pour informer : les réseaux sociaux avec Twitter, Instagram et Facebook.

Comme l'explique Loup Lassinat-Foubert, responsable de la Social Room de Ouest-France : « Promouvoir les contenus Ouest-France sur Facebook, sur Twitter, Instagram, LinkedIn, c’est apporter à nos communautés des informations de qualité, vérifiées, dans un monde par ailleurs confronté à la prolifération de la désinformation. »

Ce journal joue une place importante dans l'information des Français et continue avec la nouvelle génération.

Malo MARTIN et Juliette GARRIGUE.

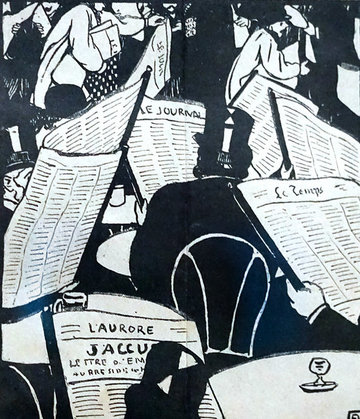

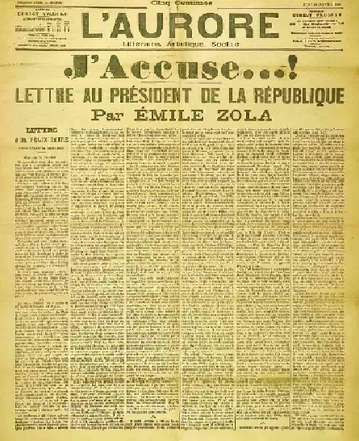

L'Affaire Dreyfus : le rôle de la presse

Sous la IIIe République, la presse a joué un rôle important. Elle a pris parti dans l'affaire Dreyfus, ce qui a contribué à diviser les Français.

La presse est très influente à la fin du XIXe siècle. L'affaire Dreyfus en témoigne. Ce capitaine, polytechnicien de confession juive et alsacien de l'armée française est accusé de haute trahison, condamné au bagne à perpétuité et déporté à l'île du Diable. Sa famille parviendra à attirer l'attention sur certaines incohérences. Emile Zola, grâce à sa lettre J'accuse adressée au président Félix Faure et publiée dans le journal L'Aurore, a rassemblé beaucoup d'intellectuels autour de Dreyfus. L'ampleur du mouvement dreyfusard a permis la révision du procès : Dreyfus est convoqué au conseil de guerre où il écope de dix ans de détention. Il est ensuite grâcié par le Président et enfin, innocenté durant son renvoi devant la Cour de Cassation en 1906. Durant l'affaire Dreyfus l'opinion publique n'a cessé de vaciller jusqu'à se diviser en deux partis bien distincts : les dreyfusards et les antidreyfusards. Les deux camps avaient leurs propres caractéristiques, les antidreyfusard étaitent nationalistes et antisémites, il y a eu des émeutes antisémites dans plus de vingt villes françaises.

Division des Français

Les dreyfusards sont appuyés par le journal de Sébastien Faure. L'édition du dimanche 14 décembre 1899 les incite à manifester en faveur de Dreyfus et contre les émeutes antisémites. Chacun avait sa propre presse d'opinion : La Libre parole pour les antidreyfusards et Le Grelot pour les dreyfusards. Ces journaux gagnaient en audience en publiant des articles avec une opinion tranchée sur l'affaire, ce qui a contribué à la division des Français. Chaque journaliste en publiant ses articles pense incarner l'opinion de son public. Cela dope les ventes. Pour le journaliste, un achat de son journal est traduit par une approbation du contenu de ce dernier.

Par le biais de l'affaire Dreyfus, l'opinion publique a pu démontrer son pouvoir car la France est unanimement contre lui. La République prônera la raison d'Etat qu'elle estimera supérieure aux raisons individuelles. Emile Zola était convaincu que l'affaire Dreyfus n'était qu'une erreur judiciaire dans laquelle les fautifs n'avaient pas su se dénoncer. Il ira jusqu'à confronter les articles 30 et 31 contre la diffamation. Le 23 février 1898, Emile Zola est condamné à un an de prison et 3 000 francs d'amende pour diffamation après la publication de sa lettre le 13 janvier.

300 000 exemplaires L'édition de L'Aurore qui publie ce texte explose le record de vente de journaux avec une estimation entre 200 000 à 300 000 exemplaires, contrairement à la vente moyenne de l'époque qui tourne autour des 30 000 exemplaires. Les journaux, sans même connaître l'intégralité de l'affaire, émettaient un avis contre Dreyfus comme par exemple Le Petit Journal publié le 13 janvier 1895 où l'ont voit sur une illustration Dreyfus se faisant dégrader par son supérieur hiérarchique avec le terme fort "traître" sous cette illustration. Ces opinions menant à une France quasiment unaninement antidreyfsuarde. Les quelques personnes qui soutenaient Alfred Dreyfus apparaissaient comme des "Juifs" collaborationnistes tel que Zola dans le journal Pssst...! Cette caricature contre Dreyfus et contre les dreyfusards mènera à des révoltes antisémites dans toute la France de la IIIe République.

Arsène LAMY

et Julian DABZAT.

Le laboratoire a été condamné à verser 2,7 millions d’euros d’amende et 180 millions d’euros d’indemnités aux parties civiles du procès.

Lesquelles demeurent insatisfaites de ce jugement. Irène Frachon a partagé un avis mitigé « Cette condamnation est une immense satisfaction et un très grand soulagement. Les victimes savent aujourd’hui que ce qu’on leur a fait est illégal, que c’est un crime. Mais là où il y a une frustration c’est que la punition n’est pas à la hauteur de la gravité extrême de ce délit. » Par son engagement, Irène Frachon a permis de soutenir, voire de sauver des hommes et des femmes, qui se sentaient seuls dans leur combat, face à un mastodonte de l'industrie phamaceutique.

Ainsi grâce à Internet et aux médias, les informations ont pu se répandre extrêmement rapidement dans le monde entier et prendre de l'ampleur.

Marine GEIGER

Colline BRUEL.

Les lanceurs d'alerte à l'heure d'internet

Exemples avec Edward Snowden et Irène Frachon.

Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, ayant connaissance d'un danger, va avertir la population et prendre des dispositions pour stopper le processus.

À la différence du traître, le lanceur d'alerte est animé de bonnes intentions, agissant pour ce qu'il estime être le bien commun. Il encourt de nombreux risques, qui peuvent aller jusqu'au licenciement, en passant par les atteintes à la santé financière ou physique, la tranquillité de son couple ou de sa famille. Voire pire encore. Cependant d'après Transparency International France, environ soixante pays disposent d'une législation couvrant les lanceurs d’alerte dont sept sont équipés de dispositifs solides.

Edward Snowden

Edward Snowden est un ancien membre de la CIA et NSA qui a dénoncé, en mai 2013, le programme de surveillance de masse par les USA et le Royaume-Uni, à travers la NSA et CIA qui accédaient aux messages, mails, appels téléphoniques. Ils utilisaient aussi certains programmes pouvant activer les caméras des appareils électroniques, même éteints.

Ce fonctionnement est illégal car ils ne sont normalement autorisés à espionner quelqu'un que lorsqu'il est soupçonné par la justice et qu'ils ont obtenu un mandat émis par une Cour secrète.

Or, dans ce cas, la NSA accédait aux données de n'importe qui dans le monde sans aucun mandat. De plus, malgré les discours prononcés par le président Obama qui déclarait que la population américaine n'était pas espionnée, Snowden a découvert que les données étaient deux fois plus utilisées que celles de la population russe.

Ayant réussi à extraire des données classées top secret de la NSA, il a contacté un journaliste de The Guardian, Glenn Greenwald, un autre du Washington Post, Barton Gellman ainsi qu'une documentariste Laura Poitras. Il les a rencontrés à Hong Kong en mai 2013 et leur a transmis toutes les informations.

À ce jour, on estime que le nombre de documents concernés par la fuite s’élève à 1,7 million, ce qui en fait la plus importante fuite de données connue de l’histoire de la Communauté du renseignement américain.

Le 5 juin 2013 et les jours qui suivirent, Greenwald a petit à petit dévoilé les programmes de surveillance de masse et les détails dans The Guardian et le Washington Post, qui ont rapidement été relayés par les médias du monde entier.

Irène Frachon

Irène Frachon est une pneumologue française qui obtient son diplôme en 1988. Elle se spécialise ensuite en pneumologie en 1990. Elle travaille aujourd'hui au Centre Hospitalier Universitaire de Brest.

Elle a joué un rôle décisif dans l'affaire du Médiator (ou benfluorex), médicament utilisé comme coupe-faim dans le traitement du diabète et pour perdre du poids, largement commercialisé en France par les laboratoires Servier en 1976 et qui aurait provoqué selon une expertise judiciaire 1 800 décès jusqu'à son retrait en 2009.

Dès 2007, Irène Frachon constate une toxicité grave du médicament avec des atteintes des valves du cœur chez les patients qui ont été traités par le Médiator.

Précédemment avertie de problèmes similaires avec un médicament contenant une molécule de la même famille, elle entame alors un combat contre les laboratoires Servier et alerte l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. La vente du Médiator sera définitivement stoppée en 2009.

Un an plus tard elle publie son livre « Médiator 150 mg : combien de morts ? » qui dénonce au grand jour son combat. Il entraîne d'ailleurs un procès par les laboratoires Servier qui estiment cette mention « accusatoire grave, inexacte et dénigrante ». Il est abandonné par la Cour d'appel de Rennes le 11 octobre 2011, Irène Frachon se voit décerner le prix « éthique » catégorie lanceur d'alerte citoyen ».

Elle réussit à mettre en suspens la distinction au grade de commandeur de la Légion d'honneur d'Henri Nallet qui était conseiller spécial et personnel de Jacques Servier à l'époque où l'attitude des laboratoires était la plus critiquable.

10 ans de lutte

En mars 2021, après dix ans de lutte, l’histoire se termine puisque le jugement du procès du Médiator est prononcé. Les laboratoires Servier sont condamnés pour « tromperie aggravée » et « homicides et blessures involontaires » par le tribunal correctionnel de Paris. Celui-ci considère que l’entreprise avait connaissance des risques que présentait le médicament.

Fake news et désinformation

De plus en plus de personnes recueillent des informations en ligne et les partagent sur des plateformes (Facebook, Twitter ou Youtube).

Les fake news, terme anglais signifiant fausse information, tentent d'attirer l'attention ou influencer l'opinion. Les algorithmes des médias sociaux n'arrivent pas à les contrer.

Difficile à contrôler

Cette désinformation a des motivations personnelles, politiques ou économiques.

Cependant, la diffusion d'informations inventées pour orienter l'opinion sociale sur un certain sujet n'est en aucun cas une nouvelle stratégie : les titres palpitants ou les articles qui répandent des mensonges et de la propogande à des fins politiques sont utilisés depuis l'existence de la presse écrite, ces fake news sont devenues un phénomène en ligne difficile à contrôler.

Un exemple de fake news parmi tant d'autres : boire de l'alcool protégerait soi-disant contre le covid-19. Cette affirmation s'est tellement répandue que plusieurs accidents graves ont été rapportés dans le monde, mais c'est évidemment faux. Rappelons-le, le coronavirus est une maladie respiratoire et l'alcool ne le "tue" pas.

Donc les fake news participent à la désinformation à cause de leur niveau de visibilité et de leur diffusion très rapide. Les réseaux sociaux permettent une désinformation rapide et continue, ce qui réduit l'influence de la presse traditionnelle. Parmi ces informations disponibles, selon une étude du MIT publiée dans la revue Science, une fake news a 70 % de chance supplémentaire par rapport à une information réelle d'être repartagée. C'est un véritable enjeu pour notre liberté d'information.

Mailys CHANOIR

et Lola LE BOULCH.

17 octobre 1961 : deux médias se contredisent

Deux journaux et deux interprétations.

Les massacres qui se sont déroulés à Paris dans la nuit du 17 octobre 1961 en sont un parfait exemple.

Tout d’abord, qu’est-ce que l’évènement du 17 octobre 1961 ? C'est une répression meurtrière causée par la police à la suite d’une manifestation d’Algériens organisée à Paris par la fédération de France du Front National de Libération. Elle constitue un boycott du couvre-feu mis en place par le gouvernement français et Maurice Papon, à ce moment préfet de police de Paris. Les Algériens sont convoqués par le FLN à 20 h 30 heure officielle du couvre-feu, pour circuler pacifiquement sachant que tout port d’arme, quelle qu'elle soit, est prohibé. Cet évènement est aujourd’hui vu comme un massacre car la police a eu l'autorisation de tirer sur les manifestants et certains policiers ont poussé des manifestants dans la Seine.

« 200 à 300 morts »

Cette manifestation et la guerre d’Algérie créent des conflits, aussi bien humainement que médiatiquement entre les presses de droite et celles de gauche. Celles de droite soutiennent le gouvernement et partagent les vues de l’Etat, tandis que celles de gauche souhaitent rétablir ce qui lui paraît être les faits réels. Le gouvernement va les censurer à plusieurs reprises. Le quotidien communiste L’Humanité dénonce et condamne les évènements qui se sont déroulés la veille et donne des chiffres complètement différents des journaux de droite. L'Humanité titre sur 200 à 300 morts, soit un chiffre 100 fois supérieur à celui cité par Le Figaro.

La Une du Figaro publiée le lendemain ne parle que très peu de la nuit du 17 ou n'évoque que la version donnée par le Gouvernement.

Le journal retire son soutien à la police et dénonce les scènes de violence à froid.

Tristan CHARVIN

et Thibault CATALOGNE.

Vincent Bolloré, un magnat de la presse

Vincent Bolloré est un homme d’affaire breton, de Quimper, classé 11e fortune mondiale en 2021 et qui possède un véritable empire médiatique. La télévision avec Canal + ou la chaîne d'info CNews, le cinéma, la presse avec Télé-Loisirs, Voici, Femme actuelle..., l'édition, la musique, les jeux vidéo, et enfin la radio avec Europe 1, RFM et Virgin Radio.

En 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (le gendarme de l’audiovisuel) s’inquiète d’ une telle concentration des médias. Pour assurer l'indépendance éditoriale au sein de la chaîne cryptée, un comité d'éthique est créé pour « garantir, sous le contrôle du CSA, l'indépendance éditoriale comme celle de l'information » précise un communiqué du CSA.

Selon les informations du Monde du 24 novembre 2021, Le Figaro, propriété du groupe Dassault, le plus ancien quotidien français « aiguise les appétits de Vincent Bolloré ».

Jean MARSAUDON et Jules ORLANDO.

Censure et liberté d’expression

« La censure est la limitation arbitraire [...] de la liberté d'expression de chacun » nous disent les historiens.

A la Révolution française, la censure royale est supprimée. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 proclame que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions... », (article 10) et que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (article 11).

Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) suppriment « tout contenu qui comporte des discours haineux ». C’est une censure éthique. Mais les réseaux sociaux ont-ils la légitimité à censurer leur utilisateur sans passer par la justice ?

Aujourd’hui, si la censure a disparu en Europe, Reporters Sans Frontières constate que « sur tous les continents, les régimes autoritaires tentent d’établir ou renforcer leur contrôle sur les médias nationaux, et aggraver la censure d’État »

En Chine, « la police de la Toile » veille. « Une armée de censeurs » utilise les nouvelles technologies pour exercer un contrôle sur l’information, allant de la fermeture de sites au blocage d’accès à des adresses IP, en passant par le filtrage de pages web et le verrouillage de mots-clés sur les réseaux. La censure d’État est largement utilisée pour faire taire les critiques après l’apparition de la Covid-19.

Dès 2012, la Russie fait adopter une nouvelle loi controversée sur la censure sur Internet, qui permet de black-lister des sites qui ont un contenu « non-autorisé pour la Russie » ou extrémiste selon l’avis de gouvernement russe.

Les régimes autoritaires renforcent bien la censure d’État pour faire taire les oppositions.

Shana LOMBARDI et Loïcia CORLAY.

Les réseaux sociaux : une nouvelle manière de défendre une cause

Les scandales diffusés par les réseaux sociaux, Black Lives Matter, #Metoo. Comment ces mouvements réinventent les droits civiques à l'heure actuelle ?

Ces dernières années, des mouvements sociaux sont apparus pour la défense des droits civiques. "Black Lives Matter" et "#Metoo" diffusent des messages dans le monde entier.

Black Lives Matter

Black Lives Matter, "Les vies noires comptent" est un mouvement politique né en 2013 aux Etats-Unis dans la communauté afro-américaine militant contre le racisme envers les Noirs. Ses membres se mobilisent contre les atteintes mortelles de personnes noires par des policiers blancs. Ils dénoncent le profilage racial, la violence policière ainsi que l'inégalité raciale dans le système de justice criminelle des Etats-Unis.

En effet, en 2020, une nouvelle atteinte mortelle sur un homme noir par un policier blanc s'est produite à Minneapolis. George Floyd, un citoyen a été tué par un policier blanc sur la place publique. Les images de son arrestation et la nouvelle de sa mort ont entraîné une vague de protestation partout dans le monde pour défendre George Floyd et ses droits. Black Lives Matter a donné un nouveau souffle à la défense des droits civiques aux Etats-Unis.

#Metoo

#Metoo, est un mouvement social qui encourage les victimes d'agressions sexuelles ou de viol à libérer leur parole.

Bien que le mouvement soit mondial, il existe des variants locaux selon les langues et la culture. Il est désigné par d'autres noms suivant le pays, tels que #Moi aussi au Québec et parfois avec une nouvelle expression comme #Balance ton porc, créé en France deux jours avant le mouvement #Metoo en 2017.

Récemment une enquête s'est ouverte sur la disparition de la tenniswoman chinoise Peng Shuai qui venait d'accuser l'ex-responsable du Parti communiste Zhang Gaoli d'agression sexuelle.

Des revendications #Metoo sont alors apparues sur les réseaux sociaux. Elles se sont traduites par des mouvements planétaires grâce à la force et à la détermination des citoyens. Cela a permis de poser le débat en renforçant la liberté d'expression et de faire avancer les choses.

Anna LE BECHENNEC

et Lilou LE NADANT

Les attentats de 2015 face aux théories du complot

Les réseaux sociaux ont fait circuler de fausses informations, que ce soit sur la mort du policier Ahmed Merabet ou la couleur de la voiture des frères Kouachi.

Les théories du complot sont des récits consistant à faire croire qu'un évènement a été manigancé par un groupe secret.

Quelques célèbres théories du complot : personne n'a jamais marché sur la Lune, le monde est gouverné par des reptiliens...

Mais nous aborderons un fait qui a suscité beaucoup de spéculations sur la toile : les attentats de janvier 2015.

Entre le 7 et 9 janvier 2015, le journal Charlie Hebdo est victime d'une série d'attaques terroristes visant plus précisément les collaborateurs présents sur place. Dix-sept personnes ont été tuées. Ces attentats seront revendiqués plus tard par Al-Qaïda et l'Etat Islamique. De ce tragique évènement, naissent alors toutes sortes de théories pour en expliquer les circonstances.

Le sang a coulé

Très vite, l'affirmation d'un internaute sur le célèbre réseau social Twitter secoue la toile. Selon lui, Ahmed Merabet, le policier ayant reçu une balle lors de l'attaque des frères Kouachi, n'aurait pas été tué par l'un des frères Kouachi.

En effet, sur une des vidéos filmées par les caméras de vidéosurveillance, on ne voit pas le sang d'Ahmed Merabet couler lorsqu'il se fait tirer dessus. Certains soutiennent également que le policier serait décédé des suites d'une crise cardiaque. Mais le témoignage des secouristes a confirmé plus tard que le policier était bel et bien mort et que le sang s'était déversé sur le trottoir du boulevard Richard-Lenoir.

La couleur des rétroviseurs

Autre polémique : la couleur des rétroviseurs de la voiture utilisée par les frères Kouachi. Sur une autre vidéosurveillance, on aperçoit tout d'abord une Citroën avec des rétroviseurs blancs de laquelle sont descendus les frères Kouachi pour attaquer le journal. Plus tard, on aperçoit une autre voiture cette fois-ci avec des rétroviseurs noirs. Les policiers ont finalement levé le doute. Ils ont expliqué que les rétroviseurs de la Citroën étaient chromés, d'où l'impression que leur couleur changeait selon la luminosité et la prise de vue.

Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à n'importe qui de manipuler à sa guise l'information et de diffuser de fausses informations.

Assoh MIAN et

Garance HOLOWENKO.

L’éducation aux médias sur les réseaux

Quels sont les enjeux de l’éducation aux médias ? L’éducation aux médias et à l’information (EMI) vise à développer les connaissances et les compétences des individus pour leur permettre d’utiliser avec discernement les médias de manière critique et créative tant dans la vie quotidienne que professionnelle. L'EMI est inscrite dans la loi d’orientation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013.

Hugo décrypte

De nos jours les médias ont une place importante dans l’éducation des plus jeunes. Il faut donc comprendre les enjeux comme différencier les vraies informations des fake news ou encore ne pas se laisser influencer par des opinions parfois dangereuses. Pour cela il peut donc y avoir une éducation aux médias proposée par de nombreux youtubeurs, comme Hugo Décrypte, vidéaste web franco-britannique, avec 1,39 millions d’abonnés. Après avoir obtenu un bac économique et social, il va à sciences-po en 2015, période pendant laquelle il crée la chaîne YouTube "Hugo Décrypte", un média qui se veut informatif, ouvert aux jeunes, avec « un traitement journalistique de l’actualité » dans de courtes vidéos. Il vulgarise les informations et l'actualité, ce que les jeunes préfèrent. Ils s'y intéressent alors davantage.

Malo MARTIN, Shana LOMBARDI et Loïcia CORLAY.

Quand le cinéma s'inspire des affaires médiatiques

Ces dernières années, de nombreux films lanceurs d'alerte sont sortis au cinéma. Ces diffusions ont permis de connaître la vérité sur les affaires les plus sombres...

Divers films ont interpellé les médias ainsi que les internautes, comme Spotlight. Inspiré de faits réels, il retrace l'enquête du Boston Globe. Il dévoile un scandale au sein de l'Eglise catholique sur lequel une équipe de journalistes d'investigation, Spotlight, a enquêté. Il y avait suspicion d'abus sexuels dans cette institution, l'une des plus anciennes et des plus respectées au monde.

D'autres films ont également séduit le public et les médias comme J'accuse de Roman Polanski. Il aborde l'affaire Dreyfus qui déclencha un véritable séisme. Mais aussi le film Erin Brokovich, seule contre tous, qui parle d'une femme découvrant une affaire louche d'empoisonnement, et qui décide alors de se jeter dans la bataille. Enfin, Pour Sama, est un documentaire sur une femme syriennne qui filme les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple. Durant ce film, son mari et elle-même protègent leur petite fille Sama pendant le siège d'Alep.

Ces films nous montrent donc le rôle essentiel que peuvent jouer les médias dans certaines affaires, ou comment ils peuvent nous éclairer sur des situations méconnues.

Anna LE BECHENNEC

et Lilou LE NADANT.

La presse people fait vendre

Les lecteurs en raffolent.

La presse à scandale est un des premiers médias sous format A4, d'où le nom de tabloïdes.

Les débuts

Dès 1880, Gil Blas se spécialise dans les échos mondains et les histoires croustillantes des aristocrates et des grands bourgeois en vue. Au début du XXe siècle la photographie permet une nouvelle mise en visibilité de la célébrité, c'est le début du culte des vedettes. A partir de 1945, les histoires de chanteurs prennent la place de celles des princes. Certains médias à sensation à bas prix connaissent un succès foudroyant. Ce que l'on appelait la « presse à sensation" subissait très peu de procès. Mais les choses vont changer avec l’apparition de certains hebdos qui deviendront des « journaux à paparazzi » dans les années 1990. Désormais appelée presse people, elle table sur les photos volées et les reportages agressifs. Ainsi à partir de 1990, on parle même de « peopolisation » des autres formes d'actualité. Ce type d'information prend place notamment à la télévision.

Les fake news

Dans la presse people, pourtant porteuse de faits nouveaux, on constate une différence quant aux faits d'actualité énoncés par rapport à la presse classique. "Ici les ragots font vendre" disent les critiques. Sur un an, les ventes en France ont progressé de 9,76 % tandis que l'ensemble des quotidiens et magazines ont reculé de 0,7 %. Si les potins font vendre, arrive un moment où ils viennent à manquer. Les éditeurs auraient donc recours à des méthodes telles que les fake news accompagnées de photomontages. Cela remet en question la liberté de la presse et d'information. Le problème se crée autour du droit à l'image des célébrités qui apparaissent dans les tabloïds. D'après l'article 9 du Code civil français, « chacun a droit au respect de sa vie privée ». C'est autour de la désinformation et des photos volées que les célébrités et autres victimes agissent en justice.

Risques et avantages

La presse people fabrique du rêve pour les personnes qui trouvent leur quotidien fade, avec la vie parfaite des stars qui sont par exemple des modèles de mode, de fitness. Cependant elle n'hésite pas à dévoiler leurs points faibles, divorces et détresses, ce qui rassure le lecteur. Néanmoins elle a ses limites : vivre par procuration, trouver sa vie réellement sans intérêt. De plus se rassurer et se réjouir du malheur d'autrui peut finir par rendre cynique, sans empathie. La croissance de la curiosité retire également toute barrière entre la vie publique et privée d'une personne, publique ou non.

Ainsi, la presse people joue énormément sur la curiosité malsaine des lecteurs et l'alimente de fake news, jouant sur l'ambiguité du vrai, du faux, de l'info, de l'infox.

Colline BRUEL et Yaël BESANCENOT.