Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Sommaire

L'abstention en France

(Page 2)

Le passe sanitaire : enjeux

(Page 3)

Le Chili d'Allende

(Page 4)

L'Espagne franquiste

(Page 5)

Le Portugal : retour à la démocratie

(Page 6)

Les Ouïghours, minorité opprimée

(Page 8)

| N° 2 - Mars 2022 | www.lycee-colbert-lorient.com |

Édito

Les élèves de 1re H2GSP sont heureux de vous présenter leur deuxième numéro de Lorient Expresse. Ils abordent la notion de démocratie et la questionnent à toutes les échelles. Le 10 avril 2022, électrices et électeurs français se donnent rendez-vous pour le premier tour des élections présidentielles. Élu pour cinq ans, le président devra représenter l’ensemble du peuple. L’enjeu majeur de ces élections interroge sur l’importance de l’abstention et les formes de la participation politique et sociale. Cette notion est aussi étudiée à l’échelle internationale. Les élèves portent un regard historique sur les tentatives de remise en cause de ce principe démocratique. Le 11 septembre 1973, le gouvernement chilien de Salvador Allende initie des réformes sociales et économiques pour plus de justice sociale. Il sera renversé lors du coup d’État militaire du général Pinochet, dans le contexte géopolitique de la Guerre froide. En Europe, entre 1970 et 1980, les dictatures de Franco en Espagne et de Salazar au Portugal laissent place à un renouveau démocratique. Aujourd’hui encore, les héritages de ces dictatures menacent nos démocraties.

Les articles entrent en résonance avec l'actualité : persécution du peuple Ouïghour en Chine et régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie bafouent la démocratie et les libertés fondamentales.

Ce numéro nourrit nos réflexions dans un contexte international où ressurgit une menace que l’on croyait impossible : l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la remise en cause de nos principes de liberté. Ne les oublions pas.

Angélique MANGENOT,

proviseure du lycée Colbert

L'abstention en France

Elle sera l'un des enjeux de l'élection présidentielle 2022.

L’abstention est l'absence de vote d'un électeur inscrit sur les listes électorales. En constante augmentation depuis 1958, quelle que soit l’échelle des élections, elle est un indicateur utile du niveau de représentation politique dans une démocratie.

Profil type

On observe une forte abstention chez les nouveaux votants. 51 % des mal-inscrits ont entre 25 et 29 ans et selon une enquête, 63 % des 18-20 ans envisagent de s’abstenir au premier tour de la Présidentielle 2022. Les jeunes citoyens n'entrent pas dans la vie électorale et les plus âgés s'en retirent. L'abstention est également très forte chez les plus précaires et les moins diplômés. Le défaut d'intégration sociale de ces classes entraîne une non intégration politique. En 2017, le taux d'abstention dans les quartiers les plus affectés par le chômage et l'immigration dépassait de 25 points les quartiers représentés par les cadres supérieurs et les diplômés.

Principales raisons

Les abstentionnistes avancent de nombreuses raisons : indisponibilité, religion, désintérêt. Il y a cependant deux principales dominantes : le manque de représentation politique et l'acte de protestation. Il utilisent l'abstention comme sanction après une forte déception envers les partis en place. La Présidentielle y échappe avec un taux d'abstention qui ne dépasse jamais 30 %. Les candidats sont très médiatisés, chacun est persuadé que c'est l'élection la plus importante. Généralement, le Président en place est critiqué durant la quasi-totalité de son mandat, par des oppositions qui souhaitent prendre sa place. La crise du COVID-19 a accru le phénomène. On remarque un dégoût de la classe politique dû à sa gestion de la crise sanitaire.

Enjeux pour 2022

Après les dernières élections régionales et départementales, l'abstention massive va-t-elle atteindre la Présidentielle ? Dans ce cas, le (ou la) président(e) élu(e) en 2022 pourrait être l'un (ou l'une) des moins bien élu(e)s de la Ve République. Le taux d’abstention n'a cessé d'augmenter au fil des années : 15 % en 1958 et plus de 20 % en 2012. De plus, le second tour de la Présidentielle de 2017 a obtenu un record historique du taux d’abstention : 25,4 %. Un gouvernement représentatif doit représenter toutes les couches sociales. Si ceux qui ont le plus besoin qu'on intervienne (jeunes/précaires) ne votent pas, ils n'auront pas de représentation. Les solutions mises en place pour l’instant sont l’extension du vote par procuration et l’inscription automatique des jeunes de 18 ans sur les listes électorales.

Ainsi, cette année, l'élection présidentielle peut être en danger à cause du dégoût pour la classe politique.

Colline BRUEL

et Mathilde FURET.

La démocratie participative en France

On peut participer à la vie démocratique même si on est trop jeune pour voter.

La démocratie participative est une forme de partage et d’exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique.

Comment l’exerce-t-on en France ?

C’est par le vote que les citoyens sont amenés à s’exprimer, les Français sont appelés à élire leurs représentants, on peut alors dire que la France est une démocratie représentative.

Mais même si vous n’êtes pas en âge de voter vous pouvez quand même participer à la vie démocratique. C’est pourquoi de plus en plus de structures sont mises en place pour que chaque citoyen puisse s’exprimer sur les choix qui affecteront son quotidien.

A chaque nouvelle élection on remarque une nette baisse de la participation mais de nouvelles formes de participation voient le jour sur internet, qui sont accessibles à tout le monde, c’est la « e-démocratie ». Grâce à internet et les réseaux sociaux sont lancées des pétitions, des manifestations organisées et des communautés s’organisent pour défendre de multiples causes comme l’environnement, les droits des étrangers ou encore des solutions face à la crise économique.

Mais le vote dans tout ça ?

S’engager pour défendre une nouvelle cause, c’est être militant.

Mais parfois ces mobilisations prennent d'importantes proportions comme des affrontements physiques par exemple qui peuvent être punis par la loi. « Voter est un devoir civique » mais comme on le constate, les citoyens semblent s’intéresser de moins en moins aux formes traditionnelles de la vie démocratique et semblent privilégier d’autres voies de revendication. « Quand je vote, je n’exerce pas qu’un droit, je défends tous mes droits » a exprimé le philosophe Alain.

A Nantes, Lorient...

Certains pensent que reconnaître le vote blanc serait une bonne chose. Ce serait reconnaître comme un choix politique le fait d’être venu voter pour signifier « Je vote, je reconnais la démocratie mais aucun des candidats présentés ne me convient ». Mais une autre partie de la population pense qu’il serait préférable de rendre le vote obligatoire comme c’est d’ailleurs le cas en Belgique. Dans certaines villes comme Nantes et Lorient, la démocratie participative a été lancée par les municipalités.

Maëlle PALLAY

et Marine GEIGER.

Le RIC, un outil citoyen ?

Instrument de démocratie directe, le RIC permet de consulter directement les électeurs sur une question précise et son initiative revient au peuple. Son principe est établi dans la Constitution de 1958.

Mais s’il était mis en place, le RIC s'inscrirait dans une série de dispositifs déjà existants. On compte aujourd’hui en France trois types de référendums possibles :

Le référendum national, qui peut être utilisé pour l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi. Le référendum d’initiative locale, qui soumet aux votes un projet relevant de la compétence d’une collectivité territoriale. Enfin, le référendum d’initiative partagée : la révision constitutionnelle de 2008 permet la tenue d’un référendum à l’initiative d’un cinquième des parlementaires soutenus par un dixième des électeurs inscrits (art. 11). Le référendum d’initiative citoyenne n’est pas, à ce jour défini par la Constitution française. L’initiative en reviendrait au peuple, plus précisément à une fraction du corps électoral qu’il s’agirait de définir. Il faudrait probablement entre 700 000 et 1 million de signatures pour pouvoir déclencher le RIC. De même, il faudrait préciser le seuil de représentativité requis pour que le référendum soit valide. Mais il faut savoir que le RIC et un outil fantasmé par les Gilets jaunes. En effet, « le peuple doit pouvoir intervenir directement dans la vie politique de son pays », lance Steven Lebee, l'un des Gilets jaunes qui défend avec quelques figures historiques du mouvement l'idée de ce référendum d'initiative citoyenne. Mais si l'on devait suivre à la lettre le mode d'emploi que ces derniers ont rédigé et adressé au Gouvernement, ce serait, pour beaucoup d'observateurs, une véritable bombe à laquelle nos institutions ne résisteraient peut-être pas.

Jérémie JOAO.

Le passe sanitaire, liberté individuelle ou collective ?

Dans la France aujourd'hui, se faire vacciner ou pas contre le Covid 19 ne fait pas l'unanimité.

Le passe sanitaire est un QR code (le QR code est tiré de l'anglais quick response code), obtenu après avoir effectué désormais trois doses de vaccin ou avoir effectué un test PCR négatif. Il a été mis en vigueur le 9 août 2020 suite à une allocution du président de la République qui annonçait l'inaccessibilité des lieux publics sans passe sanitaire.

Début 2020 un nouveau virus apparaît un peu partout dans le monde : le Covid-19, toujours d'actualité aujourd'hui. Contrairement au début de la pandémie des vaccins ont été trouvés mais leur efficacité ne fait pas l'unanimité, vu que le vaccin n'est pas obligatoire la décision de le faire ou pas revient à chacun.

Le principe de liberté collective et de liberté individuelle est au coeur de la question :

« Dois-je me faire vacciner ou pas ? »

C'est ce qui divise la société française entre vaccinés et non-vaccinés. Cette question est beaucoup posée, particulièrement en France.

Certaines personnes n'ont pas eu le choix. Elles ont eu l'obligation vaccinale pour leur travail : métier en contact avec le client, les personnels de santé. Au risque de se faire licencier. Les personnes refusant le vaccin se justifient avec des arguments tels que la « liberté de circulation ». Ils disent ne rien avoir contre le vaccin mais aimeraient avoir le choix de se faire ou non vacciner.

Des profils différents

Ces personnes, malgré leurs profils différents, ont généralement comme point commun de ne pas se sentir pris en considération par les politiques (selon une enquête de France Info). Elles défendent leurs idées à l'occasion de manifestations légales au nom de la liberté d'expression. La colère des antivax s'est aussi fait ressentir lors de l'annonce du passe vaccinal. Un pas de plus, selon eux, vers la vaccination obligatoire obtenue après la dose de rappel du vaccin. Ce qui supprime le droit d'obtenir un passe sanitaire uniquement via un test PCR. Mais pour beaucoup, il est essentiel de se faire vacciner pour réduire la propagation et pouvoir vivre avec le virus. En se faisant vacciner les citoyens font primer la liberté collective aux dépens des libertés individuelles.

Le bout du tunnel

Il est aussi nécessaire pour le pays que sa population se fasse vacciner pour relancer l'économie qui, à cause de la crise a dû être maintenue par l'Etat avec des aides équivalentes à 76 milliards d'euros, augmentant ainsi la dette française.

Trois ans après le début de l'épidémie, la France commence à voir le bout du tunnel. Lors d'une allocution, Gabriel Attal, Porte-parole du Gouvernement estimait pouvoir lever l'obligation du masque en intérieur, à la mi-mars. Déjà, les lieux du quotidien rouvrent peu à peu : boîtes de nuit, restaurants, salles de concert, stades de foot.

Le gouvernement considère que la situation sanitaire est sous contrôle.

Thibault CATALOGNE

et Tristan CHARVIN.

Le Chili de 1970 à 1973

Le Chili des années 70 a été bouleversé par des changements radicaux avec l'arrivée de Salvador Allende au pouvoir le 4 septembre 1970.

Le Chili est un pays à fortes inégalités dirigé par des partis politiques conservateur et capitaliste depuis la guerre civile de 1891. L'Unité Populaire, alliance politique créée en 1969 et regroupant les partis de gauche a pour but de changer le mode de gouvernement en prônant le socialisme. Les élections du 3 septembre 1970 opposent Allende à Jorge Alessandri Rodriguez représentant le parti des Conservateurs Indépendants Chilien. Allende est élu avec 36.6 % des voix contre 35.3 % pour Alessandri.

Pression des Etats-Unis

Ne possédant pas la majorité absolue, le Congrès national doit déterminer lequel des concurrents va accéder au pouvoir. Mais les Etats-Unis exercent des pressions pour faire élire le candidat de droite, Alessandri. Le peuple proteste et manifeste afin que Salvador Allende accède au pouvoir. Il est élu le 24 octobre 1970. La majorité de la population faisant partie de la classe ouvrière (46 %), Allende cherche à construire une nouvelle société basée sur le socialisme : nationalisation de l'industrie du cuivre, des banques et d'autres entreprises. Il réforme également le système de santé et l'éducation (distribution gratuite de lait aux enfants).

Pour Salvador Allende, c'est une victoire d'être élu démocratiquement et sans violence.

En pleine guerre froide

Cette élection se déroule dans le contexte de la guerre froide. Les Etats-Unis luttent contre le communisme. Ils veulent imposer des gouvernements capitalistes et conservateurs en Amérique du Sud. Le Parti socialiste d'Allende inspire la crainte d'un "deuxième Cuba". Des missiles nucléaires pointés en direction des Etats-Unis depuis l’île de Cuba avaient mené les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. L'influence des Etats-Unis, avec la CIA, s'est poursuivie durant le mandat d'Allende.

C’est ainsi que le 24 octobre 1970, Salvador Allende accède au pouvoir. Trois ans plus tard, le 11 septembre 1973, le Président se suicide au cours d’un putsch militaire organisé par Augusto Pinochet.

Jules ORLANDO

et Jean MARSAUDON.

L'affaire Pinochet : un tournant dans le droit international

Commandant en chef de l'armée chilienne, Augusto Pinochet prend la tête du pays en dirigeant un coup d'Etat où il renverse le président socialiste Salvador Allende le 11 septembre 1973. Dans les jours qui suivent le coup d'État, la nature répressive du nouveau pouvoir s'affiche clairement. Des milliers de personnes sont arrêtées victimes de cette violence politique : torturées, exécutées, parquées dans des camps de concentration ou portées disparues.

Des milliers de morts

Jusqu'à la fin de 1974, l'éradication du « cancer marxiste » est menée de manière systématique. Durant les années Pinochet, le nombre de tués et de disparus se serait élevé entre 5 000 et 6 000 personnes. Le Chili de Pinochet recourt au plan Condor et serait à l'origine de 50 000 à 70 000 meurtres ou disparitions.

Le 5 octobre 1988 Pinochet perd le pouvoir lors des élections générales mais bénéficie d'une immunité totale.

Le 16 octobre 1998, il est mis aux arrêts à la demande du juge espagnol Baltasar Garzon. C'est le début d'un épisode qui va susciter une véritable remise en question de l'immunité des chefs d'Etat. Il fera face à plusieurs procès dans son pays et sera assigné à résidence à Santiago, le 27 novembre 2006 sans qu'il ait pu être jugé. Ainsi donc, Pinochet reste injugeable mais ses différents procès ont créé une situation internationale complexe.

En effet, cette affaire a montré qu'aucun dirigeant n'est à l'abri de la justice et qu'il paiera tôt ou tard pour les crimes qu'il a commis sous son mandat.

L'arrestation de l'ancien dictateur chilien a été interprété comme le signe d'un basculement de l'ordre international car les dictateurs responsables de violations des droits de l'homme seront susceptibles d'être jugés devant les tribunaux qualifiés.

Accusé de 3051 disparitions et assassinats

Le mandat de Pinochet prend fin le 11 mars 1990. Il est assigné à résidence à Santiago mais meurt le 10 décembre 2006. Il a été accusé de 3051 disparitions et assassinats, de dizaines de cas d'enlèvements entre 1973 et 1990. Egalement accusé de fraudres fiscales, plusieurs procès seront entamés contre lui mais n'aboutiront pas. Cependant, ils auront permis de faire une brêche dans l'immunité des dirigeants.

Cette affaire aura été un tournant important dans le droit international et elle servira d'exemple à d'autres cas comme celui du rejet de l'immunité de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria par la Cour Suprême de la Sierra-Leone.

Assoh MIAN.

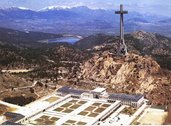

Travail de mémoire après Franco

Système politique instauré en 1939 par Franco, le franquisme fut une dictature. Il suscite toujours une importante division politique en Espagne, depuis la mort de Franco en 1975.

La Valle de los Caidos, située à 55 km au nord-ouest de Madrid, est érigée par Franco pour commémorer sa victoire lors de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. Elle sera son mausolée à sa mort en novembre 1975.

En 2019, le Gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez décide de la déplacer car une démocratie ne doit pas se permettre des monuments qui exaltent une dictature, mais les admirateurs de Franco s'opposent à cette mesure.

Tout est resté intact

Aujourd'hui, presque tous les jours, une messe y est célébrée. A la fin de cette cérémonie, les paroissiens saluent la tombe du général Franco, personnage selon eux essentiel et qui a sauvé l'Espagne. Quarante-sept ans se sont écoulés depuis sa mort, pourtant tout est resté intact : les pierres et les symboles qu'elle abrite.

Juger les exactions

Depuis la fin du franquisme, la population espagnole a préféré aller de l'avant et laisser de côté le travail de mémoire. La justice peine donc aujourd'hui à juger les exactions du régime tandis que les admirateurs de Franco continuent d'honorer politiquement sa mémoire à la Valle de los Caidos chaque 20 novembre, à la date anniversaire de sa mort.

C'est sur le terrain politique que se matérialise la fracture entre ces deux mémoires : le Parti politique de droite désapprouve la décision de déplacer la tombe de Franco, décision approuvée par le Parti socialiste.

Travaux d'exhumation

A partir des années 2000, diverses associations effectuent des travaux d'exhumation qui établissent la réalité de fosses communes. Sur les plus de 2 400 recensées par le ministère de la Justice en 2017, seules 740 ont été ouvertes entre 2000 et 2018.

Le 29 juin 2018, le porte-parole du PCE (parti de gauche), a présenté au Parlement un projet de loi de mémoire démocratique et de réparation pour les victimes du franquisme.

Ces changements ne seraient jamais survenus sans l'action des associations mémorielles dont la métamorphose doit beaucoup au renouvellement générationnel. M. Vallejo affirme qu' « un bouleversement est survenu dans l'imaginaire collectif lorsque les enfants et les petits-enfants ont interrogé leurs aînés sur leur histoire ».

Maéline BOUDARD

et Margaux GALLAIS.

La guerre civile espagnole mène au franquisme

La guerre d'Espagne divise le pays en deux. Cette guerre mènera Francisco Franco au pouvoir et il imposera sa dictature.

Les nationalistes contestent le Front populaire et la République en place depuis le 14 avril 1931. Franco entame son ascension au pouvoir depuis le Maroc. Cette prise de pouvoir aura un impact aussi bien européen que national. Dès lors, l'Espagne est scindée entre Républicains et Nationalistes. L'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste soutiennent fermement Franco. L'URSS soutient quant à elle les Républicains.

Libérés puis exécutés

Lorsque Franco et ses troupes traversent le Détroit de Gibraltar, les oppositions républicaines conduisent l'Espagne à une véritable guerre civile qui débute le 5 août 1936. Ce conflit laisse son empreinte dans l'histoire de l'Espagne par son extrême violence marquée par de nombreuses exécutions venant de chaque parti. Dont les terribles "sacas de presos" : les prisonniers étaient libérés pour finalement être exécutés. Fanco est officiellement reconnu comme chef du Gouvernement le 30 janvier 1938.

Le pouvoir de l'Eglise

Les nationalistes remportent la guerre civile. A la fin du régime, le franquisme s'oriente vers le cléricalisme, idéologie qui prône la prédominance de la religion dans la vie politique. L'Eglise n'hésite plus à dénoncer les partisans aux partis opposés au franquisme. Elle ira même jusqu'à fournir du personnel aux pénitenciers.

Pendant quarante ans, Franco dirige l'Espagne d'une main de fer. En 1974, vieillissant, il finit par confier les fonctions de chef d'Etat au roi Juan Carlos. Sa mort en 1975 signe la fin de son régime dictatorial.

Julian DABZAT

et Arsène LAMY.

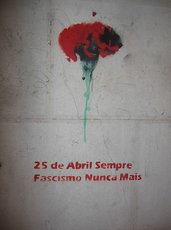

Les soldats sortent des tanks

La Révolution commence avec de la musique et des fleurs.

Durant la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio portugaise diffuse le premier signal : une chanson. Le mouvement des forces armées (MFA) commence à affronter les forces du gouvernement, ils discutent et négocient toute la nuit mais personne ne veut lâcher. Au moment où les forces gouvernementales reçoivent l'ordre de tirer, le capitaine s'approche et fait face aux tanks en leur faisant comprendre qu'il ne reculera pas, tiendra sa position et qu'ils iront au bout de leur Révolution.

Les soldats gouvernementaux obéissent et descendent des tanks. Certains sont arrêtés et d'autres rejoignent les révoltés. Le MFA l'emporte, sans aucune effusion de sang.

En quelques heures, la Révolution des Œillets fait plier le régime dictatorial.

Portugal : le retour à la démocratie

Dans la nuit du 25 avril 1974, la Révolution des Œillets met fin à la dictature de Salazar. L'héritage de ce chef du Gouvernement a traversé les époques.

Le Portugal vit une grave crise économique et militaire sous le règne du général Gomes Da Costa, dirigeant le pays en 1926 sous un régime nommé "Dictature nationale". C'est en 1928 qu'un renversement, avec l'arrivée au poste de Ministre des Finances d'Antonio de Oliveira Salazar, va transformer la situation du Portugal et mettre en confiance la population. Il a le pouvoir d'imposer ses conditions, et pour faire ses preuves, il procède en un an à un redressement financier spectaculaire.

Monnaie stabilisée

Il rétablit l'équilibre budgétaire et stabilise la monnaie. Même si Salazar n'est pas encore chef du Gouvernement, il sait utiliser les crises politiques pour consolider son pouvoir et son emprise sur la population. Le 25 juin 1932, il est nommé chef du Gouvernement et possède les pleins pouvoirs. Décrit comme un étrange dictateur, il installe alors un régime autoritaire qui durera quarante ans. Président du Conseil, Salazar a le contrôle total de l'Etat.

« L'Estado Novo »

Ces opportunités lui permettent d'instaurer une nouvelle constitution en 1933 et de créer un mouvement qui deviendra le parti unique : L'Estado Novo. Ce nouveau parti appuie un régime autoritaire, conservateur, catholique et aussi nationaliste. Il est anti-communiste mais pourtant ne prétend pas développer la puissance de l’État en un régime fasciste. Dans sa doctrine, Salazar exprime la volonté de l’État de protéger et de servir d'arbitre à une économie organisée sur le principe du corporatisme. Sa devise officielle est "Dieu, Patrie, et Famille".

Une emprise très forte

Il gouverne son pays d'une façon réactionnaire et paternaliste. Ce dictateur atypique a une emprise tellement forte que personne n'ose lui dire que ce n'est plus lui qui dirige le Portugal lors de son accident cardio-vasculaire en 1970. Il ne peut effectivement plus assurer ses fonctions politiques mais le dictateur, maître absolu du Portugal depuis 1932, continue à s'intéresser aux affaires de l’État. La dictature s'efface peu à peu jusqu'à sa mort à Lisbonne le 27 juillet 1970. La démocratie se révèle lors de la Révolution des Œillets, nouveau soulèvement militaire, après que le régime se fut effrité puis terminé le 25 avril 1974.

La Révolution des Œillets

La Révolution des Œillets représente une rupture majeure pour le peuple portugais au XXe siècle. Cette insurrection militaire met fin au régime dictatorial du Portugal, et abolit, sans violence, le régime de Marcelo Caetano, issu de la dictature de Salazar. A cette époque, le Portugal est un pays aux structures archaïques, doté d'une puissante police politique, La PIDE, et qui refuse d'accorder l'indépendance à ses anciennes colonies. Or, au sein même des forces armées, grandit un sentiment de malaise.

Certains de ses officiers mettent alors en place une organisation secrète, "Le Mouvement des Forces Armées", dont le but est de renverser le mouvement autoritaire, salazariste et fasciste en place depuis les années 1930, de poser les bases d'un régime démocratique et de mettre un terme à la guerre menée en Afrique.

La population dans la rue

Tout commence dans la nuit du 24 au 25 avril 1974 à Lisbonne, capitale du Portugal, quand ce mouvement, le MFA agit avec ce but précis construit grâce à un programme nommé "Le programme des trois D" : Démocratisation, Décolonisation et Développement. Le signe de ralliement des conjurés est un œillet rouge fixé à la boutonnière des soldats, qui est ainsi devenu le symbole de cette révolution. Le MFA annonce dans la journée du 25 avril qu'il a pris le pouvoir, demandant à la police et à l'armée de ne pas quitter leurs casernes, tandis que la population de Lisbonne envahit les rues et émet un changement brusque et violent de la structure politique et sociale de l’État.

Textes : Lilou LE NADANT

et Anna LE BECHENNEC.

De la Révolution américaine aux Etats-Unis

Le 4 juillet 1776 la déclaration d’indépendance est signée à Philadelphie. C’est la révolution américaine.

Le 4 juillet 1776 la déclaration d’indépendance est signée à Philadelphie. C’est la révolution américaine. Revenons sur cette histoire.

En 1620, les premiers colons anglais débarquent du Mayflower. Au XVIIIe, 13 colonies appartiennent à la couronne d’Angleterre. Les taxes imposées par Londres sur certains produits importés (comme le thé) et les entraves à la liberté de commerce révoltent les colons anglais qui n’ont pas de représentants au Parlement britannique.

« The Boston Tea Party »

Le 16 décembre 1773, c’est la rupture. A Boston, des Américains jettent à la mer la cargaison de thé de navires anglais. George Washington, un des planteurs les plus riches de la région, prend la tête d’une armée de miliciens. Les combats débutent dès 1775 entre Anglais et insurgés. Le 4 juillet 1776, des représentants des treize colonies réunis en Congrès votent la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ils fondent la République d’un État fédéral, les États-Unis. Mais la guerre d’indépendance n’est pas terminée. En 1778, le roi Louis XVI profite de l’insurrection pour affaiblir la puissance anglaise. Le marquis de Lafayette, jeune noble de 19 ans épris de liberté, traverse l’Atlantique à la tête de 38 navires et de 6 000 hommes. Nommé général par Georges Washington, il engage les forces françaises dans la bataille décisive de Yorktown le 28 septembre 1781. Après 21 jours de combat, les troupes anglaises capitulent.

Républicaine et démocratique

Le traité de Paris de 1783 reconnaît l’indépendance des États-Unis. Le 4 février 1789 George Washington devient le premier président des États-Unis. Les Américains adoptent une constitution fédérale et les pouvoirs strictement séparés garantissent le respect des libertés. Élu pour 4 ans, le président détient le pouvoir exécutif, le Congrès (la Chambre des représentants et Sénat) détient le pouvoir législatif. La cour Suprême assure le pouvoir législatif. Éprise de liberté, la jeune république reste une société esclavagiste et inégalitaire. Seuls les plus riches ont le droit de voter, les femmes, les pauvres, les « Noirs » et les Indiens sont exclus. Un long combat vers l’égalité des droits s’engage : en 1865, le congrès abolit l’esclavage. En 1964, le Civil Rights Act déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe, ou l’origine. En 1965, le Voting Rights Act supprime toutes les restrictions au droit de vote.

Un peu moins de 200 ans après l’insurrection des colons anglais pour plus de liberté, les États-Unis deviennent une véritable République fédérale et démocratique.

Maelys CHANOIR

et Lola LE BOULCH.

Contester dans une démocratie libérale

Dans de nombreux pays démocratiques, on assiste à des mouvements de colère qui posent question.

L'Espagne et l'Italie ont récemment connu de vives contestations populaires. Mais aucune n'a débouché sur un mouvement comme celui des Gilets jaunes, qui ne s'est jamais complètement éteint.

En démocratie, on peut exprimer son mécontentement en manifestant dans la rue. Des protestations à la base pacifistes qui virent parfois à l'affrontement violent. Ce fut le cas des Gilets jaunes, mouvement quasi-spontané essentiellement propagé via les réseaux sociaux.

Hausse des carburants

L'annonce de la hausse du prix des carburants en a été un des déclencheurs. Les Gilets jaunes, insatisfaits malgré quelques mesures du gouvernement, restent en veille. On l'a vu lors des manifestations des antivax.

Aux Etats-Unis, l'assaut du Capitole par des milliers d'émeutiers radicaux à Washington le 6 janvier 2021 est un autre exemple de contestation dans une démocratie. Donald Trump en fut l'instigateur afin de bloquer les résultats de l'élection présidentielle, même si ces affrontements n'ont pas remis en cause l'accession de Joe Biden à la présidence.

En France, les Gilets jaunes, mais aussi les mesures contraignantes de la crise sanitaire, ont fait perdre des points à la démocratie.

Démocratie défaillante

Selon les calculs du groupe britannique “The Economist”, qui a créé un indice de démocratie avec 60 critères, notre pays est classé depuis deux ans dans la catégorie des "démocraties défaillantes", comme l'Espagne ou encore les Etats-Unis.

A l'approche de l'élection présidentielle, en France, le taux d'abstention qui ne cesse d'augmenter au fil des échéances, sera aussi un moyen d'évaluer comment le vote, moyen d'expression démocratique par excellence, est perçu. Dans un récent sondage, 23 % des abstentionnistes potentiels ont expliqué que c'était une façon d'exprimer leur mécontentement. Nos démocraties se dirigent-t-elles vers des contestations plus fréquentes et de plus en plus importantes ? Exprimer son désacccord dans la rue est primordial, mais ce type d'affrontements ne risque-t-il pas, pour finir, de menacer l'essence même de la démocratie ?

Malo MARTIN.

Chine : les Ouïghours, minorité opprimée

Récemment qualifiée de génocide, la répression des Ouïghours n'a pas encore fini de faire parler d'elle.

La Chine a évolué de nombreuses façons depuis plusieurs siècles. Ce pays qui se situe sur le continent asiatique, est passé d'un régime monarchique constitué de dynasties telles que Ming et Quing jusqu'en 1912 à une République populaire de Chine en 1949 gouvernée par Mao Zedong, président du parti communiste chinois, et du gouvernement populaire. Deux ans après la mort de Mao Zedong en 1978, Deng Xiaoping, ancien Président de la Conférence consultative politique du peuple chinois met en place de nouvelles réformes économiques notamment pour lancer l'industrialisation.

Au XIXe siècle, après la Révolution industrielle, la Chine est vue comme inférieure aux puissances occidentales. Cependant, depuis les années 70, la Chine s'est élevée au rang de première puissance économique mondiale dépassant ainsi les puissances occidentales.

Un peuple minoritaire

La Chine est constituée de nombreux groupes éthniques. En effet, 90 groupes différents sont présents dans ce pays mais seuls 56 sont reconnus comme de véritables peuples. Le Hans, citoyens d'origine chinoise, représentent 92 % de la population.

Cependant, la politique de la République populaire de Chine, dirigée par le Parti communiste chinois, réprime certaines minorités dont les Ouïghours. Peuple musulman et turcophone d'environ 12 millions de personnes dont 1,8 million établi actuellement dans la région du Xinjiang (ouest de la Chine), il partage des affinités religieuses, linguistiques, ethniques et politiques. Ces affinités sont perçues par le gouvernement chinois comme contraires aux règles et aux lois de la Chine.

Une politique massive d'internement

Pékin accuse les Ouïghours d'être responsables des attentats de 2014 en Chine. Les dirigeants chinois déclenchent alors une politique massive d'internement des Ouïghours au nom de la lutte contre l'islam radical. Cette politique se traduit par le travail forcé, la constante surveillance des gestes et des paroles, la séparation des enfants de leurs parents, la stérilisation forcée des femmes Ouïghours ainsi que des viols, tortures et exécutions. En tout, plus d'un million de personnes sont enfermées dans des camps et 800 000 enfants dans des orphelinats.

De grandes ONG, comme Amnesty international, accusent de nombreuses marques provenant de différents domaines (textiles, technologies...) d'utiliser ce travail forcé. En effet, les Ouïghours sont exploités pour ramasser environ 80 % du coton produit en Chine, une des matières principales de l'industrie textile. Selon France Infos, des marques de prêt-à-porter telles que Nike ou H&M ont stoppé leurs achats de coton récolté au Xinjiang.

Une reconnaissance mondiale

Depuis le 20 janvier 2022, l'Assemblée nationale française a qualifié la répression des minorités des Ouïghours de génocide. Ce terme, qui désigne une destruction méthodique d'un groupe humain, n'a été utilisé que trois fois jusqu'à aujourd'hui : durant la Première Guerre mondiale avec le génocide des Arméniens, pendant la Seconde Guerre mondiale avec le génocide des Juifs d'Europe et enfin en 1994 avec le génocide des Tutsi au Rwanda. La France est le sixième pays à reconnaître cette répression comme un génocide après le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique, l'Irlande et les États-Unis. Cependant, Pékin ne reconnaît pas les accusations des députés européens, pourtant appuyées de témoignages directs et d'images satellites. Depuis l'utilisation du terme de génocide, Pékin affirme que ces camps de lutte antiterroriste sont des centres de formation.

Boycott des Jeux Olympiques

Alors que certains pays ont déjà qualifié de génocide cette répression, des avis positifs mais également négatifs sont partagés au sujet des Jeux Olympiques 2022 à Pékin. En effet des pays, comme le Royaume-Uni ou l'Australie, ont décidé d'exercer un boycott diplomatique, c'est-à-dire de ne pas envoyer de responsables officiels pour dénoncer les atteintes aux droits et libertés de Pékin envers la minorité Ouïghour.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Wenbin, a répondu au boycott et a ainsi promis que "Le recours des États-Unis, de l'Australie, du Royaume-Uni et du Canada à la scène des Jeux Olympiques à des fins de manipulation politique est impopulaire et revient à s'isoler soi-même. Ils paieront inévitablement le prix de ce mauvais coup".

Garance HOLOWENKO

et Juliette GARRIGUE.

Les régimes autoritaires : la Biélorussie

En Europe, la Biélorussie est dirigée d'une main de fer par Alexandre Loukachenko.

La Biélorussie est un pays d'Europe de l'est qui compte près de 10 millions d’habitants et dirigé par Alexandre Loukachenko. Depuis 1994, il est à la tête de ce pays bâti sur les anciennes ruines de l’URSS. Peu à peu les médias ont été muselés, des élections truquées. En 2014, la suppression du nombre de mandats présidentiels est entérinée. Loukachenko peut devenir président à vie. L' opposition est également traquée.

Des opposants en danger ?

Tous les observateurs occidentaux le constatent. Les opposants menacés comme Viktor Babaryko et Sergueï Tsikhanovski, sont empêchés de se présenter à l’élection présidentielle. Ils encourent jusqu’à quinze ans de prison. Ainsi, Sergueï Tsikhanovski youtubeur de 43 ans, mais aussi le mari de l’opposante Svetlana Tskikhanovski, a écopé de la peine la plus lourde : 18 ans de prison. Son délit ? Mettre en avant les Biélorusses qui contribuaient à améliorer la situation du pays. Il s'était également confié sur les problèmes de démocratie, comme le rapporte un article du journal Le Monde du 29 juin 2021.

Même répression au sein des médias. Roman Protassevitch, journaliste et opposant biélorusse de 23 ans en exil ayant critiqué le gouvernement, et Sofia Sapega, sa compagne, ressortissante russe, ont été soumis à une arrestation illégale par les autorités biélorusses le 23 mai. Leur vol, qui reliait Athènes à Vilnius, a été détourné et contraint à atterrir à Minsk sous de faux prétextes. Il était recherché par les autorités biélorusses sur la base d’accusations de « terrorisme » forgées de toutes pièces, le seul motif étant son travail de journaliste. Autant de faits qui ont été rapportés et condamnés par la communauté internationale.

Liberté restreinte en Biélorussie

Le pouvoir a cherché à faire taire toute opposition et toute dissidence, en s’en prenant notamment aux individus et à des organes de presse. Il n'a pas hésité à recourir à des mesures techniques comme l'interruption de l'accès à internet. Selon de nombreux témoignages, les femmes sont également exposées à des représailles spécifiques, bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses dans les manifestations contre le pouvoir en place.

Loïcia CORLAY

et Shana LOMBARDI.

Les ONG et les valeurs de la démocratie

Les ONG sont des organismes qui luttent ardemment pour la défense des valeurs de la démocratie. Exemple avec Reporters sans frontières.

Une ONG est une organisation non gouvernementale : elle est à but non lucratif, d'intérêt public, et ne relève ni de l'État, ni d'institutions internationales. Essentiellement financées par des dons privés, les ONG se consacrent aux actions humanitaires. Elles existent depuis 1839, et ont donc joué un rôle important dans le mouvement anti-esclavagiste et dans celui pour le droit de vote des femmes. Les ONG ont différents domaines d'intervention comme les ONG de plaidoyer et les ONG humanitaires. Ces dernières sont elles-mêmes divisées en deux domaines dont les ONG caritatives, souvent spécialisées dans l’aide d’urgence et les ONG de développement. Elles sont primordiales pour la démocratie. Plusieurs gouvernements dans le monde ont créé des lois pour les protéger.

Dans l'intérêt public

De part leurs pouvoirs au sein du peuple, les ONG contribuent au bon fonctionnement de la démocratie. Leur rôle est donc d’informer les citoyens sur la manière dont leur pays est gouverné et de les aider à communiquer avec leurs représentants mais aussi de faire en sorte que les gouvernements n'abusent pas de leurs pouvoirs. En d’autres termes, elles se chargent de veiller à ce que les autorités agissent dans l'intérêt public mais surtout dans le cadre de la loi.

Reporters sans frontières

Reporters sans frontières est une ONG créée en 1985. Reconnue d'utilité publique en France, cette association est aujourd’hui présente dans plus de quatorze pays. Elle a pour objectif de défendre la liberté de la presse et de protéger les sources des journalistes. Actuellement, Reporters sans frontières assure la sécurité des journalistes de tous les pays, qui sont en Ukraine et en Russie. A cause du conflit entre ces deux pays, les journalistes et photojournalistes sont les cibles premières des armées attaquantes car elles ont peur que la présence des journalistes serve à obtenir des informations à divulguer aux camps adverses. RSF appelle alors les belligérants et les organisations internationales à assurer la sécurité de tous les reporters de guerre sur le terrain, et s'assure aussi de rappeler aux armées que tous les journalistes ont le droit à la même sécurité que les civils.

Lyson GUILLAMET

et Luna PEREZ.