Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

L'aventure journalistique continue

Page 2

La relève est assurée

Les élèves de 1re HGGSP de la cohorte 2022-2023 assurent la continuité du journal de leur spécialité et présentent le quatrième numéro de Lorient Expresse. Il est le fruit du partenariat entre le lycée et l'association JDL (Journal Des Lycées) fondée par Ouest-France.

Françoise Rossi, bénévole au sein du JDL, les conseille et partage avec eux sa longue expérience du métier de journaliste.

Olivier Larive, professeur de HGGSP, et Céline Guillemin, professeur documentaliste, les encadrent et les guident dans ce projet initié l'an passé.

Lorient Expresse est un des moyens mis en oeuvre pour aborder les thèmes du programme. La réalisation de ce journal bénéficie d'une plateforme proche d'un outil de professionnels, les élèves travaillent en comité de rédaction, cherchent et vérifient l'information tout en se formant à l'écriture journalistique et en apprenant à respecter les règles déontologiques.

Quoi de plus naturel, pour commencer, que de traiter du thème "S'informer : un regard critique sur les sources et modes de communication" ?

A la une, la rencontre des élèves avec la journaliste Morgan Large qui a témoigné sur les menaces qu'elle a subies. Ils rendent également compte de leur journée à Rennes : visite de l'exposition Dreyfus et de son traitement médiatique aux Champs Libres et visite des locaux Ouest-France à Chantepie.

Heureux (et fiers !) de présenter leurs premiers articles d'apprentis journalistes, les élèves vous souhaitent une bonne lecture et d'excellentes fêtes de fin d'année.

Angélique MANGENOT, proviseure du lycée Colbert.

Sommaire

La presse régionale

(Page 3)

L'affaire Dreyfus

(Page 4)

Médias et attentats

(Page 8)

Les lanceurs d'alerte

(Page 9)

La radio arme de guerre

(Page 10)

| N° 4 - Décembre 2022 | www.lycee-colbert-lorient.com |

Immersion au cœur de Ouest-France

Fin septembre, des lycéens de Colbert à Lorient ont découvert le siège du journal à Rennes : de la rédaction à la production.

Destination Rennes pour les élèves de la spécialité HGGSP (Histoire, Géographie, Géopolitique et Science Politique) où Edouard Maret, ancien journaliste, chargé aujourd'hui du réseau "Journal des Lycées" dans l'Ouest, les a reçus au siège du quotidien Ouest-France, situé à Rennes.

Tout le processus

Ils ont découvert l'histoire du journal, ses locaux et ont eu un aperçu des différents métiers du milieu. Les élèves ont pu voir l'intégralité du processus de fabrication d'un journal et comprendre les différentes étapes pour y parvenir. Cette visite est la concrétisation du travail qu'ils ont effectué en classe avec leurs professeurs. Cette génération qui n'a plus l'habitude de lire le journal et pour qui s'informer rime avec internet, a pu se rendre compte du travail que cela représente et du nombre conséquent de personnes requises.

Relus et vérifiés

Ils ont découvert les différentes règles qui régissent le travail journalistique et les nombreuses contraintes imposées aux journalistes. La première étape est le choix des sujets, les journalistes s'informent de l'actualité grâce aux dépêches. Ils se rendent sur place pour être au coeur de l'information, prendre des photos. Ensuite vient la rédaction des articles, ce sont souvent les journalistes qui étaient sur place qui rédigent les textes. Iconographes et illustrateurs entrent en action : ils cherchent les meilleures photos pour accompagner chacun des articles et l'illustrateur fait des dessins. Une fois les articles rédigés et illustrés, il faut faire la mise en page. La maquettiste les place dans les pages blanches du journal. Les textes sont relus et vérifiés pour qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe ou de coquilles. Lorsque tout est validé, l'imprimeur copie les pages et les assemble pour former le journal.

Avec Edouard Maret

La visite a débuté par un échange avec Edouard Maret qui a partagé avec nous son expérience grâce au savoir qu'il a acquis lors de sa carrière professionnelle. Il a répondu aux interrogations des élèves. Ensuite, les lycéens ont visité les locaux du siège accompagnés par deux guides, et ont retracé le processus de fabrication de journal. Cela leur a permis de comprendre l'importance de chaque étape et leurs caractéristiques. Ils ont pu découvrir un panel conséquent de métiers : journaliste, secrétaire de rédaction, chef d'édition, rédacteur en chef ou encore imprimeur. Ouest-France propose cette visite à tous, il suffit de les contacter.

Des délais à tenir

21h30/22h : c'est déjà l'heure du bouclage du journal. En effet, celui-ci devra se trouver accessible aux lecteurs dès 7h30 le lendemain matin. Néanmoins, en cas d'évènements majeurs pendant la nuit, on peut effectuer "une casse" du journal, afin de l'ajouter en première de couverture. La Une qui devait se trouver en première page ne sera jamais publiée.

Les élèves ont accédé au plateau de la rédaction, un vaste espace insonorisé pour les postes de travail des journalistes. Le groupe a pu observer les journalistes sportifs travailler, puis ils se sont retrouvés face à une fresque de plusieurs mètres, créée par le dessinateur Chaunu en 2018, avec un hommage à François-Régis Hutin, président du journal Ouest-France, décédé en 2017. Ils descendent ensuite au lieu même de la naissance du journal. La classe arrive ensuite dans une salle entièrement vitrée en raison du bruit, et constate que les machines et les imprimeurs sont en pleine activité : le journal du lendemain commence peu à peu à défiler et prendre forme sur les rotatives. Les journaux arrivent sur un tapis roulant, prêts à être emballés.

Son histoire

Ouest-France est né à Rennes le 7 août 1944, à la Libération. Il est diffusé dans les trois régions de l'Ouest. Cela représente 49 éditions distribuées dans 14 départements.

« Contribuer à faire vivre la démocratie » c'est la raison pour laquelle Ouest-France a été fondé. Les informations sont basées sur une éthique professionnelle qui repose sur le respect de chacun.

Nina RYO

et Lou-Marine POUILLARD.

Comment devient-on journaliste

Quelles études ? Quelles qualités professionnelles ? Une journaliste raconte son parcours.

Un journaliste est une personne qui recueille, recherche, vérifie les informations dans des domaines variés et les publie dans un organe de presse. Une journaliste lorientaise a confié comment elle avait embrassé la profession : son parcours atypique, son point de vue sur le métier.

Pigiste d'abord

Elle explique : « J’ai suivi un parcours scolaire classique, obtenu un bac général et suivi des études littéraires jusqu’à la licence. Je suis rentrée dans le monde de la presse en commençant par être pigiste, qui est rémunéré à l'article, au reportage ou à la photo. C'est le plus souvent comme cela qu'un jeune journaliste débute. ».

Mais il y a d'autres parcours pour embrasser la profession. La formation est accessible après le bac aussi bien général que professionnel et il est enseigné dans de nombreuses facultés en France, tant à Paris que dans les régions. Des écoles spécialisées existent aussi, comme celle très réputée de Lille. On peut aussi passer le concours de Sciences Po, un sésame pour accéder à la profession. Les études peuvent varier de 2 à 4 ans post-bac. La journaliste rencontrée prévient : « Il est difficile de se créer une place et de se faire remarquer. Mais j’ai grimpé les échelons et fini par être embauchée en CDI à Ouest France ».

Les principes

Elle nous a indiqué que pour devenir un bon journaliste, il faut avoir « le respect de la vérité et défendre la liberté d'information ».

Il y a une charte à respecter : il faut vérifier l’origine de toute information avant sa publication et refuser d'utiliser des méthodes déloyales en vue d'en obtenir.

La journaliste révèle : « La vérité et la fiabilité des informations sont des piliers importants du métier de journaliste quel que soit son domaine. »

On ne compte pas ses heures

Les heures de travail dans ce métier sont importantes, il faut donc être passionné dans ce que l’on fait, aimer les rencontres avec les gens de tout lieu et de tout milieu car ce sont des moments très enrichissants qui permettront peut-être de sortir un bon article, un bon sujet qui surprendra les lecteurs.

Cet échange riche en informations et en découvertes sur ce métier de journaliste a donné envie d’être plus curieux sur ce qui nous entoure et de se poser plus de questions sur ce que l’on peut lire ou entendre sur les sujets de l’actualité.

Rose-Merline LE DALL et

Wendy LEOTURE-GAILLARD.

La presse régionale résiste bien

D'année en année, le journal papier perd son lectorat, au profit du numérique.

Il existe différents supports pour s’informer au niveau local : les journaux, la télévision, les réseaux sociaux. Concernant le support papier, en 2009, 89 % des sondés utilisaient le bulletin d’information de leur collectivité pour s’informer. Ils ne sont plus que 78 % aujourd'hui. Quant à la presse régionale, elle a aujourd’hui de moins en moins de lecteurs.

L'érosion est réelle

L’érosion est réelle, mais lente, même si cette source reste la première, devant toutes les autres. Le journal des collectivités locales, figure dans le top 3 des canaux les plus utilisés, quelle que soit la tranche d’âge. 74 % des Français déclarent lire en détail la lettre d’information de leur commune : un engagement fort.

En France, il existe une multitude de journaux à différentes échelles internationales, nationales, régionales. La presse quotidienne régionale (PQR) a pour enjeu d'informer le lecteur sur ce qui se passe dans le monde mais aussi dans sa propre commune même si c'est la plus petite de France.

La concurrence

des nationaux

Cette PQR est bien implantée en régions. Ses seuls concurrents sont la presse quotidienne parisienne dont la diffusion est nationale. On peut aussi évoquer les hebdos locaux mais leurs diffusions sont plus limitées.

La concurrence des quotidiens parisiens s'est accentuée lorsqu'ils ont pu être diffusés plus tôt en régions grâce à la décentralisation de la fabrication via la mise en place du fac-similé.

La presse quotidienne régionale en France, c'est 18 millions de lecteurs, 6 millions d'exemplaires vendus chaque jour, 66 quotidiens régionaux, 2,32 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2005 selon le Syndicat de la presse quotidienne régionale, regroupant tous les éditeurs.

Le classement

Sur la période 2021-2022, en terme de classement, Ouest-France arrive premier avec 624 504 exemplaires vendus ce qui correspond cependant à une baisse de -0,34 % d'exemplaires vendus sur la période 2020-2021. Arrive ensuite en deuxième position Sud-Ouest, un quotidien qui a vendu 205 995 journaux entre 2021-2022 et subi une baisse de 2,60 % par rapport à l'année passée. Enfin, pour la presse nationale, en 3e position Le Parisien a enregistré 187 887 exemplaires vendus, soit une hausse de 1,91 %.

On peut aussi comprendre cette augmentation par la présence des médias sur les réseaux sociaux, qui amène les jeunes à s’intéresser à l'actualité et à la partager. C'est un bon moyen pour les titres de faire leur promotion et d'augmenter leur lectorat.

Maudez LUCAS

et Yuna HALLE.

Les dates clés

Quelques repères chronologiques sur l'affaire Dreyfus :

1881 : Loi sur la liberté de la presse en France. Âge d'or de la presse.

1894 : Deyfus est accusé de trahison et déporté en Guyane par le Conseil de guerre.

1896 : Découverte des fausses preuves du dossier par le colonel Picquart, début de son enquête.

13 janvier 1898 : "J'accuse" de Zola paraît dans l'Aurore.

1898 : Procès de Zola. Création de la ligue des Droits de l'Homme.

1899 : Nouveau procès en révision de Dreyfus à Rennes. Nouvelle condamnation. Le président Loubet signe sa grâce.

1906 : Dreyfus est réintégré dans l'armée.

Mael LE MESTRE

et Alexis GOURLAIN.

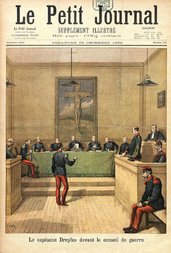

Le rôle de la presse dans l'affaire Dreyfus

L'affaire Dreyfus a longtemps divisé l'opinion. La presse en plein âge d'or a joué un rôle très important dans le débat public. Retour sur cette affaire marquante du XIXe siècle.

En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est dégradé et déporté sur l'Île du Diable en Guyane, accusé, à tort, d'avoir donné des informations confidentielles à l'Allemagne. C'est le coupable idéal : Juif, Alsacien, employé à l'ambassade d'Allemagne. L'armée crée un coupable indéfendable.

Mais c'était sans compter sur le frère du capitaine, Mathieu Dreyfus, qui, convaincu de son innocence, va mener un combat pour sa libération, rejoint par de nombreux intellectuels.

L'enquête de Picquart

En parallèle, une enquête menée par le colonel Picquart démontre la culpabilité du colonel Esterhazy et confirme l'erreur judiciaire. Le Conseil de Guerre refuse de faire éclater la vérité et acquitte Esterhazy à huis-clos.

Pour étouffer l'affaire, l'armée crée de fausses preuves et déporte Picquart en Tunisie.

Mais le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, informé par l'avocat de Picquart s'exprime et relance l'affaire en 1897. Les rangs des Dreyfusards grossissent. Ils sont rejoints par Émile Zola, écrivain et journaliste très influent.

"J'accuse"

Mais l'armée avance de nouvelles fausses preuves et réitère son verdict. L'affaire est de nouveau enterrée. Le 13 janvier 1898, Zola publie alors, son célèbre article « J'accuse...! » dans le journal L'Aurore et dénonce les irrégularités de l'affaire. Il s'expose à un procès qui va relancer les débats grâce au combat de ses défenseurs. Dreyfus est rejugé en 1899 à Rennes face à l'armée. Il perd, est à nouveau condamné, mais il est gracié par le président Émile Loubet sous la pression du peuple et des autres pays qui menacent de boycotter la France, scandalisés par la tournure du procès.

Les Dreyfusards, intellectuels de gauche qui, comme Émile Zola, s'engagent dans la presse, veulent faire ressortir la vérité. Ils cherchent à prouver l'innocence de Dreyfus en relançant l'affaire et les débats. Ils se battent pour une révision du proçès.

Les anti-dreyfusards, eux, issus de la droite antisémite et qui soutiennent l'armée, s'opposent fermement à Alfred Dreyfus et à une révision du procès. Ils caricaturent celui-ci dans la presse de manière très violente.

Presse et opinion

La publication de « J'accuse...! » par Emile Zola est un tournant. En effet, un basculement de l'opinion se crée à partir de ce moment. Les lecteurs du journal, alertés par les accusations et les dénonciations de cet homme influent se rallient à la cause des Dreyfusards. La presse a donc un pouvoir très important sur l'opinion publique.

Mais ce basculement de l'opinion entraîne un renversement des tendances : les journaux soutenant Alfred Dreyfus se font de plus en plus nombreux, alors que ceux des anti-dreyfusards décroissent. On constate donc que l'opinion exerce une influence majeure.

Ce lien réciproque de dépendance entre presse et opinion est à l'origine d'un cercle qui peut être vicieux ou vertueux. Au final, Dreyfus n'a été réhabilité qu'en 1906. Sa totale innocence fut prouvée bien plus tard, en 1930.

"L'âge d'or" de la presse

En 1881, la loi sur la liberté de la presse en France est votée, héritage des valeurs de la Révolution et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. "L'âge d'or" de la presse peut alors commencer. En 1882, loi de Jules Ferry, l'instruction est rendue obligatoire. Le nombre de lecteurs augmente, la demande de presse écrite aussi.

Nouvelles technologies

À cela s'ajoutent un réel intérêt pour l'actualité et une prise de conscience de l'importance du débat public. Des innovations technologiques permettent de répondre à cette demande, comme la presse rotative (1860), qui favorise de meilleurs rendements et plus de tirages. La presse se diversifie : locale, nationale, d'information, d'opinion, populaire, spécialisée...

Un contre-pouvoir

La presse joue un rôle fondamental dans le débat public, comme le montre cette affaire. Elle s'en nourrit et le nourrit. Aujourd'hui encore, presse et opinion représentent un contre-pouvoir essentiel au gouvernement, à l'armée, à la religion ou encore à l'ordre établi, par exemple sur le plan économique. C'est le combat d'intellectuels et de journalistes qui permet une société éclairée.

L'exposition permanente "L'affaire Dreyfus" se visite aux Champs Libres à Rennes de 12h à 19h du mardi au vendredi et de 14h à 19 les samedi et dimanche.

Mael LE MESTRE

et Alexis GOURLAIN.

Les médias et la guerre du Vietnam

La presse a eu un rôle fondamental pour l'opinion publique, lors du conflit.

Les médias américains rendent compte de la réalité de la guerre du Vietnam.

La Une du Daily News datée du 5 août 1964 indique : « Des avions américains bombardent des bases dans le Nord-Vietnam », et montre à l'Amérique la puissance de leur armée et des bombardements au Nord-Vietnam.

Le courage et la force

Une photographie de Larry Burrows à la Une du magazine Life daté du 16 avril 1965 montre : « En compagnie d'un équipage courageux dans un débat mortel » Ce titre et cette photo montrent à l'Amérique le courage, la force et la volonté de ses soldats au combat.

Il y a aussi Burns Woodward dans « The last of the President's men », édité par Simon et Schuster en 2015 qui révèle que les bombardements ne fonctionnent pas, mais que le président Richard Nixon (1969-1974), à la télévision le 30 avril 1970 en a démontré la nécessité et les a intensifiés notamment au Cambodge pour faire croître ses chances de réelection de 1972. L'auteur affirme que Nixon le sait mais a menti.

Manipulation de l'opinion

Ces trois publications confortent l'opinion des Américains pour l'engagement de leur pays dans cette guerre. C'est une forme de manipulation de l'opinion. Les médias osent de plus en plus exposer des faits pour dénoncer les horreurs de cette guerre. La fameuse photographie de Nick Ut qui montre la petite Kim Phuc après un bombardement américain au napalm en juin 1972 a une immense répercussion sur les opinions occidentales mais également à l'international : elle montre les désastres et l'horreur de cette guerre au monde entier.

Les vétérans témoignent

John Kerry, futur politicien et secrétaire d'Etat américain, rejoint dès 1970 le groupeVVAW qui regroupe les vétérans du Vietnam contre la guerre. Il témoigne face à la presse le 18 avril 1971.

Manifestations partout

C'est alors que dans de nombreux pays occidentaux, des manifestations publiques sont organisées pour demander l'arrêt de cette guerre.

Les médias permettent d'entraîner le mouvement de contestation. Les journalistes jouent un rôle très important de dénonciateurs. Après huit ans de combats intensifs et un lourd bilan humain et matériel, l'intervention directe et massive des Etats-Unis prend fin avec la signature des accords de Paix de Paris en 1973.

La chute de Saïgon

Les combats entre forces vietnamiennes Viet Minh et Vietcong s'achèvent avec la chute de Saïgon, capitale du Sud Vietnam. En 1976 le Vietnam devient une république socialiste que des milliers d'opposants à ce régime cherchent à fuir.

Aymeric DELOMEL

et Efflam QUEFFELEC.

La censure dans les pays autoritaires

Parler, écrire librement, une évidence, mais pas dans certains pays...

Sujet important pour l’ONU, la censure dans les pays autoritaires est la violation de la liberté d’expression.

Toute forme d’expression est contrôlée par L’État autoritaire. Non officielle, l'autocensure est déclenchée par la crainte, la menace de censure et la concentration des médias.

Parler, écrire librement

Avec la loi du 29 juillet 1881, la liberté de la presse devient l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques avec la liberté d'opinion et la liberté d'expression. L'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 proclame « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Le droit à l'information découle de la liberté de la presse et est composé de deux droits indissociables : le droit d'informer et le droit d'être informé. L'Etat autoritaire, dirigé par un seul homme, possède un gouvernement qui ne sépare généralement pas les pouvoirs. Pour exercer un pouvoir autoritaire, il faut que les idées du peuple soient en accord avec celles du gouvernement de façon à éviter les révoltes. Puisqu'il est plus dur de soumettre un peuple informé, les médias proposés appartiennent alors à l'État et ceux étrangers sont supprimés.

La prison ou la mort

Selon les chefs d'État, la sécurité de la loi en dépend. Pour mettre en pratique la censure, l’État exerce un régime de peur et de censure strictes. Les habitants qui lisent des informations interdites par l'État peuvent aller en prison ou même mourir dans les cas extrêmes. Le gouvernement autoritaire redoute la puissance d’internet. Sa limitation est donc souvent utilisée et les médias étrangers ne parviennent pas aux habitants.

Selon l’ONU, l’accès à internet est un droit fondamental. Pour lutter contre ces pratiques, il existe une journée mondiale de la cybercensure le 12 mars.

Un classement mondial

Dans certains pays comme la Chine et la Corée du Nord, les journalistes qui ne plaisent pas aux pays autoritaires sont torturés, emprisonnés ou tués. Au contraire, un pays démocratique donne au peuple la liberté d’informer et d'anonymiser les écrits. La critique du gouvernement y est autorisée. Seule la diffamation reste interdite.

Classé 179e sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, l’Érythrée est un pays d’Afrique dirigé par Isaias Afwerki qui instaure un régime avec parti unique, sans élections et avec une forte restriction de la liberté de presse. Selon plusieurs organismes, le pays est sous un régime dictatorial. L’État est accusé d’avoir mis en prison une trentaine de journalistes. Reporters sans frontières considère l’Érythrée comme « La plus grande prison d'Afrique pour les journalistes ». Même les rédacteurs des médias officiels sont victimes de censure.

Anaëlle CARRON

et Ninon LASZCZAK.

La concentration des médias

En France, on constate une main mise toujours plus forte des milliardaires sur l'information.

En 1789, le peuple français s'est révolté parce qu'il n'avait aucun droit aux yeux du système monarchique. Aujourd'hui, les puissants de ce monde utilisent à leur profit les droits acquis par la Révolution. Telle la liberté d'expression qu'ils utilisent pour s’accaparer les moyens d'information et contrôler l'opinion publique. « Aujourd'hui 9 milliardaires possèdent 90 % des médias français » affirme Julia Cagé, économiste spécialiste d'économie politique (Oxfam). Acrimed et le Monde diplomatique révèlent qu'une poignée d'oligarques possède la majorité des médias français à audience massive.

En début d'année 2022, Oxfam sort son nouveau rapport sur les inégalités mondiales et révèle qu'en 19 mois de pandémie, les cinq premières fortunes de France ont doublé. Ces cinq milliardaires possèdent autant que les 40 % des Français les plus pauvres, acumulant 236 milliards de plus. « Une concentration extrême des richesses a pour conséquence directe la concentration du pouvoir de décision et d’influence » alerte Oxfam. C'est probablement tout notre système économique qui doit être remis en cause si l'on veut apporter un débat démocratique et proposer des alternatives à cette situation dangereuse pour la démocratie et la liberté de penser (lire l'article sur la commission d'enquête du Sénat, ci-contre).

La croisade des oligarques

« Le cas de Vincent Bolloré illustre cette problématique d’interventionnisme d’investisseurs dans les médias, avec pour exemple le démantèlement de I-Télé devenu C News. » s'indigne Oxfam. En effet Vincent Bolloré, non seulement concentre massivement de grands moyens de communications (chaîne télé, presse, maison d'éditions) mais possède, à lui seul, un oligopole plus qu'influent. Ceux qui le critiquent dénoncent la ligne éditoriale très stricte qu'il impose à ses journalistes. Ce qui lui permettrait de diffuser ses idées qualifiées par de nombreux médias indépendants de réactionaires et d'ultra catholique.

« Journalistes aux ordres »

En reprenant certains médias, il a écarté la majorité du personnel présent avant ses rachats et OPA de groupes. Plusieurs témoignages d'anciens journalistes, sous couvert d'anonymat, dévoilent le caractère autoritaire de ce grand patron de presse vis-à-vis de son personnel. « Vincent Bolloré est un industriel qui voit les journalistes comme des salariés à ses ordres et c'est tout », résume un journaliste dans un article paru dans l'hebdomadaire Télérama.

Pour faire face à cettte situation « La structure associative apparaît comme une option sérieuse à envisager pour administrer un média » écrivent Julia Cagé et Benoît Huet dans leur livre L'information est un bien public. Effectivement, l'indépendance des médias est sûrement la plus haute garantie d'avoir une information vérifiée qui défend l'intérêt général. Il serait donc impératif de soutenir ces médias en réorientant les aides publiques qui ne profitent pas forcément au maintien d'une presse pluraliste.

97 millions d'aides publiques

En 2021, sur les 97 millions d'aides publiques à la presse, 16 millions sont allés au groupe de Bernard Arnault (Les Echos, Le Parisien) , 8 millions au Monde (copropriété de Xavier Niel), 8 millions également au Figaro (groupe Dassault). Edwy Plenel, fondateur de Mediapart, site d'infos indépendant l'a profondément critiqué. Il déplore en outre que ces "subventions" profitent d'abord à la presse papier pour ses frais d'exploitation au détriment de la presse numérique.

Nataël SERRU.

L'enquête du Sénat

En 2022, le Sénat a créé une commission d'enquête « afin de mettre en lumière le processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration des médias en France". Le rapport a été rendu public le 31 mars dernier.

Lors de cette enquête, les grands patrons de groupes de presse (Niel, Bolloré, Lagardère mais aussi la direction de France-Télévisions) ont été auditionnés. 82 personnes ont été entendues par les enquêteurs.

Dans leur ensemble, ils se sont justifiés en évoquant des impératifs économiques. Les membres de la commission ont, pour leur part, pointé les risques, s'appuyant sur un sondage réalisé par La Croix/Kantar public-onepoint.

Crise de confiance

Il révèle que 62 % des sondés estiment que les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique et économique. Les enquêteurs se sont également inquiétés de la précarisation croissante de la profession.

Une loi obsolète

Les auditions menées par la commission d’enquête ont mis en lumière que les lois sur le pluralisme de 1986 puis de 2016, sont obsolètes. Dans ses conclusions, la commission remarque en outre que le numérique a profondément modifié la donne et que, sans doute, une réforme s'impose. Une proposition de loi a d'ailleurs été déposée par la sénatrice Nathalie Goulet le 21 novembre dernier.

Le complotisme déferle sur internet

Avec le web, les théories du complot se sont multipliées et ont étendu leur visibilité.

Les théories du complot sont créées afin de mieux stigmatiser certaines catégories de personnes (appartenances religieuses, sociétés secrètes). Leurs auteurs propagent des faits, d'ordinaire inventés de toutes pièces pour tenter de trouver une cause simple à des faits devenus complexes et peu intelligibles par une partie du public. Auparavant, on employait le terme « conspirationnisme » pour désigner la croyance selon laquelle les grands événements historiques avaient pour origine l’action occulte d’un groupe.

Complotisme d'autrefois

Lors de la grande répression de la sorcellerie aux XVIe et XVIIe siècles, on voit surgir l’idée qu’un pouvoir occulte et organisé menacerait la société. Le complotisme est enraciné dans l’imaginaire politique qui émerge de manière décisive avec la Révolution française. L’interprétation commande le fait. Ces théories ont des domaines de prédilection : la santé (vaccins, virus...), la politique (les révolutions, les conflits, les hommes politiques...), la religion (l'Islam, le Judaïsme...).

Abracadabrant

Augmenter la transparence dans la société en général et dans la politique en particulier devrait, en principe, réduire la croyance aux théories du complot. Tout complot a effectivement besoin de secret.

Dans le réseau fiévreux des complotistes, la fusillade de l’école primaire Sandy Hook ne s’est jamais produite et l’attentat du marathon de Boston était un « complotisioniste ». Avec la diminution des espaces de secret, devrait donc se réduire aussi l’assise de toutes les spéculations sur les complots. La vitesse de circulation de l'information sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux où elle peut se transmettre de façon virale, facilite la diffusion de ces affirmations, en dépit de leur caractère presque toujours abracadabrant.

Malgré des contrôles de contenus, les réseaux sociaux offrent une plateforme où les complotistes partagent leur vision des faits d’actualité, obtenant ainsi une reconnaissance. Les informations y sont multipliées et diffusées à une vitesse extrême, encourageant encore plus d'excès de la part des complotistes. C'est un réel enjeu pour la société d'aujourd'hui qui est constamment menacée par la prolifération de fausses informations.

Solenn CLEACH

et Léna LE PARC.

Info ou infox, le rôle des réseaux sociaux

Aujourd'hui, internet est devenu incontournable. Avec ses atouts et les risques de dérives pour les médias.

À chaque époque, son média dominant. Internet impose aujourd’hui ses codes à l’information : télévision, radio, presse. L'extrême rapidité de la transmission, sa mondialisation ne sont pas sans conséquence sur la fiabilité du flux d'infos qui circule.

Twitter et Obama

Le passage d’un média à un autre entraîne nécessairement un certain nombre de changements formels. Les chaînes d'info en continu ont, elles-mêmes, contribué à cette modification. Le flux d’info présente des intérêts économiques car les grands médias, comme BFMTV, se lancent sur des réseaux comme Twitter ou TikTok. L'information est traitée pour être lue par le public abonné à ces réseaux : titres accrocheurs par exemple, pour inciter à cliquer sur le message en ligne. Et souvent de la publicité y est associée.

Le flux offre également des opportunités aux politiques puisque les réseaux sont un vivier de voix potentielles. On a pu le constater lors de l'élection présidentielle de 2012 où Barack Obama avait un avantage sur les réseaux sociaux par rapport à son adversaire Mitt Romney.

Des statisticiens ont démontré que la popularité des deux candidats était quantifiable, après analyse des tweets. Et Obama en est sorti gagnant.

Aujourd'hui, le consommateur d’actualités absorbe une masse importante de renseignements, qu’ils soient vérifiés ou non. Alors qu'une information fiable doit toujours être sourcée, croisée et objective.

Le modèle classique des « news » est modifié : les médias dominants (chaînes et radios en continu) donnent une place croissante aux éditorialistes et autres commentateurs, au détriment, sans doute, des journalistes et reporters de terrain, dont les interventions sont réduites à la portion congrue.

La parole se libère

Sur les réseaux sociaux, la parole se libère de façon débridée mais journalistiquement ce n’est plus de l’information qui respecte les trois exigences citées plus haut. Cela devient du débat qui libère la parole des extrêmes et détruit la transmission saine et objective de l’information.

Face aux dangers évoqués il existe des solutions pour sensibliliser les jeunes (et moins jeunes) et les mettre en garde contre les fake news (infox) : ce sont les sites de fact-checking qui décryptent les fausses informations en prouvant techniquement qu'elles sont erronées : photos, vidéos, anciennes ou hors contexte, par exemple.

Mohammed BARD et

Gian-Bénoni ROTOLO-ROPERCH.

2015 : les médias s'emparent des attentats

13 novembre 2015, nouvel attentat en France. L’information tourne en boucle sur toutes les chaînes de télévision : JT, directs, émissions spéciales. Comment les médias se sont-ils appropriés les attentats ?

Les attentats du 7 janvier 2015 (Charlie Hebdo) ont été traités par les journaux télévisés et magazines.

Au contraire, le 13 novembre 2015, après l'attentat meurtrier au Bataclan à Paris, les chaînes ont diffusé des émissions spéciales en continu.

Via des reportages en direct et des plateaux télé, ces émissions ont gardé le téléspectateur en alerte.

Avec ces débats entre experts, tels que des anciens du GIGN, du RAID, le téléspectateur a alors compris la logique de chaque acteur et pu adopter sa perspective. Les chaînes de télévision ont renforcé le suspense créé par l’attente du retour au direct. C’est ce qui a fait connaître BFM TV ou iTélé.

Impossible de

décrocher de l'écran

En bouleversant leurs programmes, les chaînes nous ont fait la promesse de vivre en direct un événement historique : il était alors impossible de décrocher de l’écran.

« Restez avec nous », les bandeaux en bas des écrans, les logos « en direct » et « urgent » : tout était fait pour que le téléspectateur ne zappe pas.

« Les chaînes d’info en continu et les éditions spéciales des chaînes généralistes donnent l’impression qu’il va toujours se passer quelque chose », remarque Virginie Spies, sémiologue et analyste des médias.

Faire le choix

d'arrêter le direct

iTélé a choisi d'arrêter le direct, durant l'assaut au Bataclan. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rappelé, dans un communiqué lors des évènements, « La nécessité de ne donner aucune indication susceptible de mettre en cause le bon déroulement des enquêtes en cours dans les circonstances tragiques que vit notre pays. »

En temps réel

Si le direct est pauvre en information pour la plupart des téléspectateurs, il sert à donner l’information en temps réel. Mais pour les terroristes, il est une source de renseignements importants (position et nombre des forces de l'ordre...).

Ne pas tout savoir

« Il va falloir admettre que l’on n’a pas besoin de tout savoir au moment même où cela se déroule, mais en tant que citoyen, juste après », souligne à nouveau Virginie Spies, qui rappelle qu’en « temps de guerre, les médias ont tous appliqué la censure ».

Tifanny LE HELLARD

et Marion FRABOULET.

Journaliste de guerre, un métier à haut risque

Aujourd'hui, dans le monde, de nombreux conflits font rage. Pour informer sur ces combats, des personnes risquent leur vie : ce sont les reporters de guerre.

S'informer est un droit fondamental. Il est essentiel d'avoir accès à une information fiable, objective, précise et factuelle. Pourtant, en temps de guerre, il peut se révéler difficile d'accéder à une information nécessaire et convoitée. Certains ont décidé d'en faire leur métier, pour accomplir cette mission périlleuse mais impérative : le recueil de l'information.

Au coeur du métier

Le reporter de guerre se rend en zone de conflit pour informer des évènements qui s’y déroulent. Il étudie différents aspects : géopolitique, diplomatique, logistique ou encore humanitaire. Il mène son enquête, vérifie des informations, observe la situation, recueille des témoignages et des images. Il écrit des articles ou réalise des reportages en images, ce qui permet aux différents médias de fournir au public des informations complètes. Il peut travailler pour plusieurs journaux à la fois. Le reporter de guerre doit respecter les normes éthiques du journalisme et permettre une meilleure objectivité. Ces dernières décennies, les principaux conflits couverts se situent en Afghanistan, en Irak et en Libye. Sur le terrain, les fixeurs, des personnes de confiance, accueillent et guident les reporters. Ils organisent leurs rendez-vous, traduisent les conversations, les aident à se loger et se nourrir.

Les reporters de guerre partagent souvent le quotidien des populations civiles, les bombardements, la peur, la faim... Ils opèrent dans un climat d'insécurité et de menaces constantes. Si le reporter est protégé par un casque, un gilet pare-balles et l’inscription « Presse », écrite sur ses vêtements afin de le différencier des combattants, il est pourtant régulièrement la cible des forces armées. De nombreux reporters de guerre sont célèbres : Obenas (otage pendant plus de 5 mois en Irak), Chauvel (34 conflits couverts et blessé 7 fois), ou Bill Biggart, seul journaliste décédé durant l'attentat du 11 septembre 2001. De plus en plus de femmes exercent ce métier, mais elles ont dû se battre pour vaincre les préjugés. Depuis le milieu du XIXe siècle, leur regard a changé la nature du reportage de guerre : les femmes s'intéressent aux conséquences humaines des conflits derrière les combats et se sont ainsi imposées dans ce métier. Grâce à elles, une exposition en leur honneur a été inaugurée à Paris. " Femmes photographes de guerre " au Musée de la Libération de Paris dans le 14e arrondissement se terminera le 31 décembre 2022.

Maudez LUCAS

et Lou-Marine POUILLARD.

Ils ont choisi d'alerter la population

Depuis 1999 des hommes et des femmes décident de se mettre en danger afin de révéler au grand public les plus sombres secrets.

Edward Snowden est un lanceur d'alerte américain. Dans son ancien travail, informaticien pour la NSA (l’Agence nationale de sécurité) et CIA, il a révélé anonymement des dossiers top secrets sur le système d'espionnage de masse de la NSA. Cela consistait à capter des données et des conversations téléphoniques de plusieurs millions de citoyens américains. Mais aussi de certains chefs d’États étrangers, même ses propres alliés (la France et l'Allemagne). Cette information scandaleuse a été très rapidement médiatisée à l’échelle planétaire car l'intégrité de certains dirigeants de pays importants était remise en cause.

Médiatisation rapide

Cette médiatisation rapide est organisée par l'intermédiaire des médias américains, et en particulier deux journalistes qui sont Glenn Greenwald et Laura Poitras. Ce sont les premiers à qui Edward Snowden a parlé de l'affaire et qui l'ont publiée dans le Washington Post. Considéré comme traître à la nation, Edward Snowden a été contraint de se réfugier.

Asile en Russie

Il a tenté l'Amérique latine mais s'est retrouvé bloqué en Russie où il a obtenu l'asile puis la nationalité en septembre 2022. On l'y a accepté principalement pour ses informations secrètes sur le système américain.

Irène Frachon face au Mediator

Née le 26 mars 1963 à Boulogne-Billancourt, Irène Frachon est une pneumologue française qui exerce en Bretagne au CHU de Brest. En 2007 elle constate des cas d'atteinte cardiaque chez des patients qui sont ou ont été traités par le benfluorex commercialisé sous le nom de Mediator (par les laboratoires Servier).

Elle entame alors une longue étude épidémiologique, qui confirmera par la suite ses inquiétudes.

Parmi les nombreuses actions contre Servier, la publication de son livre Mediator 150 mg combien de morts ? a un impact majeur sur la suite de l’affaire car il permet à la presse de s’emparer de ce scandale et ainsi rendre l’affaire publique à l’échelle internationale, jusqu’à ce que le médicament soit retiré du marché dans trois pays européens dès 2003-2004 : la Suisse, l’Espagne et l’Italie. Il n'est retiré de la vente en France qu'en 2009.

Procès gagné en 2020

Irène Frachon est bien la lanceuse d’alerte du scandale sanitaire après avoir gagné lors du procès en 2020 forçant les laboratoires Servier à verser plus de 200 000 euros d’indemnisations aux patients traités par le médicament. Une avancée majeure pour la pneumologue qui gagne son combat, alors que cela semblait impossible d’obtenir justice face à un groupe d’une telle ampleur. En effet, pendant des années, la pression qu’Irène Frachon a subie a été énorme. Si toutes les preuves n’avaient pas été réunies pour condamner les laboratoires Servier, l’affaire aurait tourné à l’avantage du géant pharmaceutique français présent dans 150 pays.

Morgan Large menacée

Morgan Large est venue le 18 novembre au lycée Colbert présenter son combat à une centaine d'élèves. Née dans une famille de paysans bretons, elle se dirige vers le journalisme et travaille dans une radio locale, Kreiz Breizh créée en 1983 dans les Côtes d'Armor. C'est une radio bilingue français-breton. Elle anime une émission « La Petite Lanterne » et réalise en parallèle des reportages et des enquêtes. Suite à la diffusion du documentaire « Bretagne, une terre sacrifiée » dans lequel Morgan Large intervenait en tant que témoin.

Elle évoque une enquête qu'elle a réalisée sur la politique régionale en matière agricole. Son témoignage a de graves conséquences. Elle subit des insultes, menaces et sabotage pour avoir dénoncé les dérives de l'agriculture intensive aux incidences non négligeables sur l'environnement, notamment les algues vertes sur le littoral. Cela débute par des insultes sur les réseaux sociaux, des appels anonymes. Morgan pense que cela va en rester là. Elle n'imagine pas ce qui l'attend. Un jour, alors qu'elle s'est absentée de chez elle, un appel l'informe que quelqu'un a ouvert l'enclos dans lequel se trouvent ses chevaux. Les portes de la radio RKB sont forcées. Sa chienne est empoisonnée.

De nombreux soutiens

C'est le début d'une longue série, sous le signe de la peur pour Morgan Large et sa famille lorsqu'elle découvre que quelqu'un a déboulonné une des roues de sa voiture. Pour avoir parlé de sujets qui dérangent, le monde s'abat alors sur elle. La subvention attribuée à sa radio, par la municipalité de Glomel, est supprimée. elle témoigne sur une radio nationale en 2020.

Elle obtient ensuite de nombreux soutiens de la part de journalistes et d'associations environnementales. Malgré les attaques, Morgan Large n'en continue pas moins à travailler et à témoigner sur l'agro-industrie bretonne. Sa devise : « Plutôt que crier dans les ténèbres, allumer une petite lanterne".

Esteban BLAMONT,

Théo CAOUREN,

Tilio LAIGNEAU-LEGAVRE

et Nina RYO.

La radio, une véritable arme de guerre.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Radio Londres a permis la réussite du débarquement de Normandie.

La radio est un enjeu essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale et un véritable outil d'information et de propagande. Utilisée à la fois par les Alliés et par l'Axe, elle devient une arme de première force par son pouvoir de persuasion. Hitler et son ministre de la Propagande, Goebbels, l'ont compris. Dès leur arrivée au pouvoir, ils décident d'offrir des postes radiophoniques à toutes les familles allemandes. En Union soviétique, Staline fait la même chose. Bien entendu, ces deux régimes autoritaires attribuent des radios avec des stations prédéfinies, celles approuvées par ces gouvernements.

Le 18 Juin 1940

Radio Londres fait partie intégrante de notre histoire française. Tout commence le 18 juin 1940 à Londres, au lendemain de l'armistice signée entre les Allemands et le maréchal Pétain. Le général de Gaulle décide de prendre la parole et déclare dans son appel que la France n'est pas encore vaincue : « Quoi qu'il arrive, la flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Radio Londres a donc pour objectif de légitimer la position du général de Gaulle. Elle fait face à deux autres stations qui n'ont pas du tout les mêmes idées : Radio-Paris, une radio française contrôlée par les Allemands et Radio-Vichy, contrôlée par le régime de Vichy.

C'est la guerre des ondes. Radio Londres devient donc très rapidement un organe d'informations qui s'oppose à la propagande des nazis et du régime de Vichy.

Le succès

de l'opération Neptune

Ce moyen de communication permet le succès de nombreuses opérations. Le 14 juillet 1940, le jour de la fête nationale française, Radio Londres diffuse pour la première fois l'émission « Les Français parlent aux Français ». Elle commence toujours par « Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels ». Ces messages sont à la fois personnels mais surtout permettent de donner des instructions aux résistants français. Le message « Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone » diffusé à plusieurs reprises au début du mois de juin 1944 annonce le débarquement des Alliés le 6 juin sur les côtes normandes.

Yuna HALLE

et Kim JAMES.