Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Sommaire

Disparition des petits commerces

(Page 3)

Laïcité en France

(Page 4)

Charles III

(Page 6)

Total : un pipeline pas écolo

(Page 8)

Saint-Martin : une île, deux pays

(Page 9)

Bientôt les vacances pour les journalistes

Édito

Pour ce dernier numéro du journal des élèves de la classe de 1re H2GSP du lycée Colbert, le choix éditorial est de donner libre cours à la parole de nos journalistes. Chacun a choisi un sujet, son angle et son traitement. C’est dans l’actualité que nos jeunes reporters affûtent leur regard.

Certains inscrivent leur choix dans l’histoire et nous aident à comprendre les enjeux du monde contemporain. Un sujet sur les Guerres de religions et leur intolérance au XVIe siècle nous alerte sur la montée des fondamentalismes religieux et amène au nécessaire rappel du principe de laïcité qui forge notre République française. Les conflits contemporains sont évoqués à travers les génocides arméniens et rwandais ou les guerres de Yougoslavie. La situation israélo-palestinienne et l’évolution de la guerre en Ukraine nous plongent dans la géopolitique.

Les enjeux environnementaux sont confrontés au projet Willow en Alaska et à celui mené par le groupe Total en Afrique de l’Est.

Notre société est aussi interrogée à la croisée des sciences sociales et politiques. De la désertification de nos campagnes au traitement politique de la question de la réforme des retraites en passant par le droit à mourir dans la dignité, nos journalistes explorent notre société.

Toujours bien ancrés dans l’actualité, d’autres sujets sont à découvrir, à lire et relire.

Toute l'équipe du JDL vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.

Angélique MANGENOT, proviseure du lycée Colbert.

| N° 6 - Juin 2023 | www.lycee-colbert-lorient.com |

Le conflit israélo-palestinien

Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien déchire la région du Moyen-Orient. A la fin du XIXe siècle, le mouvement sioniste commence à revendiquer la création d'un État juif en Palestine, une terre majoritairement habitée par des Palestiniens.

En 1947, l'ONU adopte un plan de partage de la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre palestinien. Les Juifs acceptent le plan, mais les Arabes palestiniens le rejettent, affirmant que leur terre leur a été volée. En 1948, Israël est créé. Reconnu par les États-Unis et l'Union soviétique, il est rejeté par les États arabes environnants.

Dès lors, les tensions ne cessent de s'aggraver, dans un contexte d'expansion territoriale de l'Etat d'Israël. Les guerres de 1948, 1967 et 1973 ont toutes abouti à des gains territoriaux pour Israël. Les Palestiniens ont perdu leur droit à l'autodétermination et ont été forcés de vivre dans des camps de réfugiés.

En 2005, Israël évacue toutes les colonies juives de Gaza, et maintient un blocus terrestre, maritime et aérien sur la bande de Gaza, contrôlée par le groupe islamiste Hamas. Depuis, des soulèvements armés ou populaires -intifada- sont incessants, ainsi que de nombreux actes de "terrorisme".

Le conflit alimente les tensions dans la région et dans le monde entier. Sans compromis, pas de paix durable. Le chemin est semé d'embûches, mais cela ne doit pas empêcher les dirigeants de poursuivre cet objectif crucial pour le bien-être des peuples qui y vivent.

Mohammed El Amine BARD.

L'assassinat de John F. Kennedy

En 1960, Kennedy remporte la nomination démocrate à la présidence des Etats-unis, battant le vice-président en exercice, Richard Nixon, puis gagne les élections générales contre Nixon. Il devient le plus jeune président élu à l'âge de 43 ans.

Le 22 novembre 1963, lors d'une tournée électorale , Kennedy circule en voiture dans le centre-ville de Dallas, au Texas, lorsqu'il est atteint par deux balles : une dans la tête et une dans le dos.

Des répercussions

dans le monde

Le tireur présumé est Lee Harvey Oswald, qui a travaillé dans un bâtiment adjacent à l'endroit où Kennedy a été abattu. Peu de temps après l'assassinat, Oswald est abattu à son tour par Jack Rub, un propriétaire de boîte de nuit.

L'enquête officielle a conclu en 1964 que Lee Harvey Oswald avait agi seul. Les événements entourant la mort de Kennedy ont été largement couverts par les médias et ont eu un impact profond sur la société américaine. Kennedy était une figure charismatique et populaire, et sa mort a choqué et attristé de nombreuses personnes à travers les Etats-Unis et dans le monde entier. L'assassinat a également eu des répercussions importantes sur la politique américaine et la culture populaire. Sa mort a marqué la fin d'une époque et a changé le cours de l'histoire américaine.

Esteban BLAMONT.

Palais de Tokyo, un tableau vandalisé

Accusée de pédopornographie, une œuvre de Miriam Cahn a été aspergée de peinture dans un musée parisien.

L'oeuvre de Miriam Cahn "Fuck Abstraction !" a été vandalisée le dimanche 7 mai. Un homme a réussi à détourner la vigilance de la sécurité et est parvenu à pénétrer dans le palais de Tokyo avec de la peinture violette qu'il a dissimulée dans une bouteille de médicament.

Un tableau qui fait débat

Le tableau est considéré par les associations de défense des droits de l'enfant et certains membres du Rassemblement National comme étant à caractère pédopornographique. Il représente une personne aux mains liées, contrainte à une fellation par un homme sans visage. Selon eux, la victime est un enfant. L'artiste Miriam Cahn - artiste suisse, explique qu'il s'agit, dans son œuvre artistique de la représentation du viol comme arme de guerre et crime contre l'humanité.

Présentée au Palais de Tokyo, l’œuvre était mise en perspective avec le projet de l'auteur et une médiation d'information mise à la disposition du public. La ministre de la culture, Rima Abdul Malak, a rappelé que la justice avait « confirmé que ce tableau, tel que mis en contexte, pouvait être présenté au public ». En effet, les juristes pour l’enfance et les autres associations ont agi en saisissant la justice. En mars, le tribunal administratif de Paris a débouté des associations de défense des droits de l'enfant qui demandaient que le tableau soit retiré.

Un limite à la liberté d'expression artistique

Cet acte de vandalisme interroge sur les limites à la liberté d'expression artistique. La ministre de la Culture a dénoncé "une attaque directe contre la liberté d'expression", "que des personnes se sentent autorisées à venir attaquer une œuvre d'art, ce qui est une attaque directe contre la liberté d'expression et c'est assez grave."

L'octogénaire suspect placé en garde à vue

Il s'agit de Pierre Chassin, l'ancien chef du groupe Front national au conseil municipal des Mureaux dans les Yvelines. Appréhendé par la sécurité et placé en garde à vue par la police, une information judiciaire pour la dégradation de l’œuvre d'art " Fuck Abstraction ! ". On ignore s'il entretient des liens avec une des associations qui se battent pour le retrait de ce tableau de l'artiste suisse depuis le début de l'exposition, le 17 février dernier. Selon le parquet de Paris, l'homme encourt une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison ainsi qu'une amende s'élevant à 100 000 euros.

Le Palais de Tokyo continuera à présenter le tableau et l’exposition avec les traces de la dégradation jusqu’à la fin prévue de la saison.

Nina RYO.

Petits commerces, bientôt un souvenir...

Zoom sur la désertification des campagnes françaises : le déclin de l'âme des villages.

Victimes de la désertification : les commerces de proximité disparaissent et entraînent le déclin en milieu rural. Au retour des vacances, en sortant des autoroutes, on peut parcourir des centaines de kilomètres en traversant des villages fantomatiques.

Un phénomène omniprésent

Près de 20 000 villages ne comptent aucun ou un seul commerce, sur les 34 945 communes françaises.

Entre 1980 et 1990, selon une étude parue en 2002, 25 à 30 % des petits commerces alimentaires ont disparu.

Selon Alberte Pesné, commerçante dans un petit village du bocage ornais, cela a commencé "quand les femmes se sont mises à conduire. Ça s'est dégradé gentiment." On trouvait à l'époque de nombreux services de proximité : épicerie, mercerie... "C'était extraordinaire" décrit-elle. Malheureusement, "avec le temps, ce n’était plus viable de reprendre un commerce dans un petit village". Beaucoup de commerçants ont depuis mis la clé sous la porte, sans espoir de repreneur. "En 1957, quand je suis arrivée, on comptait 68 commerces et services dans le village contre seulement 17 aujourd'hui." Les commerces de proximité sont pourtant loin d’être seulement des lieux de ravitaillement : ils favorisent les échanges, la marche, créent des emplois et participent à la vie locale. Le contraste est frappant entre milieu urbain et rural : l'un possède un accès privilégié aux services, aux équipements et à la culture, l’autre peine à subvenir à ses besoins. Les villages n'attirent plus. Pas de remplaçant pour le médecin qui part en retraite, pas de jeune couple à s'installer, pas d'enfants dans les écoles, c'est un cercle vicieux !

"Une émancipation vers les villes"

Et c'est lourd de conséquences : cela profite aux grandes surfaces, toutefois de petits supermarchés s'implantent au sein même des villages : une progression très probablement liée à la fermeture des épiceries. Il existe de nombreux inconvénients à ces fermetures. "A présent on n'a plus rien, on doit se déplacer pour n’importe quoi, il faut conduire. Sinon, on est condamné à rester chez soi ou être dépendant des autres." Au-delà du sentiment d'isolement, il y a le coût économique et écologique lié à l'usage de la voiture. Résultat, les bourgades se vident faute d’attractivité et de dynamisme, au profit des villes.

Remédier à ce phénomène ?

Des aides ont été mises en place pour aider les commerçants à s’installer en milieu rural, mais cela ne suffit pas. Que faire ? Mettre en avant le charme de la vie rurale ? Lors de la crise Covid de nombreux citadins ont posé leurs valises à la campagne. La progression sera lente mais il faut garder espoir. Lorsque vivre en ville deviendra trop étouffant, le retour à la nature s'avèrera alors évident.

Lou-Marine POUILLARD.

La guerre des religions déchire l'Europe

Au XVIe siècle, catholiques et protestants se livrent à des luttes sans merci. Cette période a laissé des traces.

Au XVIe siècle, l'Europe est déchirée par les guerres de religions opposant la minorité protestante à la majorité catholique. Divergences religieuses et ambitions politiques entraînent l'Europe dans la guerre. Cette période a laissé une empreinte durable sur l'histoire européenne et a façonné les frontières religieuses de l'Europe moderne.

Un conflit théologique

Les racines de ce conflit remontent au début du XVIe, lorsque Martin Luther, un moine allemand rédige ses "95 thèses", où il critique les pratiques de l'Église catholique romaine et affirme que la foi chrétienne doit être basée sur la Bible plutôt que sur les enseignements de l'Église. Il jette les bases du protestantisme.

Une Europe dans la tourmente

Ainsi les tensions confessionnelles conduisent à des affrontements armés sanglants dans le Saint-Empire romain germanique, entre princes protestants et princes catholiques. Les massacres et les destructions engendrent des conséquences économiques et sociales dévastatrices. En France, le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 en est un des épisodes.

Cependant, cette période est également marquée par des avancées intellectuelles, avec la remise en question des structures religieuses traditionnelles et l'émergence de nouvelles idées de liberté de conscience.

Ces guerres de religion du XVIe siècle prennent fin avec la signature du traité de Westphalie en 1648. Il met fin aux conflits armés et établit le principe de la souveraineté des États-nations et de ses frontières. Mais les divisions religieuses persistent et influencent les relations interconfessionnelles pendant des siècles. Aujourd'hui, cette période historique reste un rappel puissant des dangers de l'intolérance religieuse et de la violence confessionnelle. Elle nous invite à promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et la tolérance religieuse dans nos sociétés diverses et pluralistes.

Alexis GOURLAIN.

Repères...

1789

Dans la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, il est stipulé que nul ne peut être imputé pour ses opinions religieuses si leur manifestation ne trouble pas l'ordre public.

1882

La loi Ferry remplace l'instruction religieuse par l'instruction morale et civique mais octroie un jour de congé par semaine pour permettre aux parents qui le souhaitent d'inscrire leurs enfants à une instruction religieuse hors les murs de l'école.

1886

La loi Goblet laïcise l'ensemble du personnel de l'enseignement primaire.

1905

Loi de séparation des Eglises et de l'Etat.

1958

La nouvelle Constitution inclut la laïcité dans son article premier et précise que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religions et respecte toutes les croyances.

1989

Après l'affaire du foulard, les incidents se multiplient. La polémique enfle et devient une affaire nationale.

2004

La loi interdit dans les établissements scolaires publics, tous signes et tenues, référence ostensible à une appartenance religieuse.

2016

La loi autorise les entreprises à inscrire le principe de neutralité religieuse dans son règlement intérieur.

.

2021

La loi du 24 août 2021 conforte le respect des principes de la République. Elle s'inscrit dans la suite du discours prononcé par le président Macron, au Mureaux en 2020, pour lutter contre les replis communautaires et l'islamisme radical. Via la laïcité et la neutralité dans les services publics.

La laïcité rime avec égalité et fraternité

La laïcité, un fondement d'égalité pour la France qui l'a inscrit dans sa Constitution.

En France, la laïcité constitue un principe fondamental inscrit dans le Constitution de la IVe et Ve République.

Ce dernier repose sur l'application de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit une séparation effective entre les Eglises et l'Etat respectant ainsi la liberté de conscience, permettant à chacun de choisir librement sa religion ou d'être athée tout en respectant autrui.

Journée nationale

Cette disposition juridique prévient toute forme de discrimination et assure aux croyants comme aux non-croyants le même droit à exprimer leurs convictions sans contrainte ni répression. Dans ce contexte, on notera le fait que des droits attachés au principe de laïcité sont célébrés chaque année depuis 2021, le 9 décembre par la "Journée nationale de la laïcité".

Pluralisme religieux et liberté de culte

La France est un pays multiconfessionnel, c’est-à-dire un pays dans lequel plusieurs religions et croyances coexistent. Selon la loi de séparation des Eglises et de l’État de 1905 la République ne reconnaît ni ne finance aucun culte. Les agents du service public sont tenus à la neutralité religieuse et ne peuvent pas afficher leur appartenance.

Les citoyens sont traités également devant la loi, sans discrimination possible à cause de leur appartenance religieuse, réelle ou supposée. L’État n’intervient donc plus dans les affaires de l’Eglise et inversement. La religion n’a plus qu’un rôle consultatif, qui ne vaut pas plus que celui de n’importe quel citoyen. Dans les débats sociétaux tels que la fin de vie, la contraception ou l’évolution de la famille, la question religieuse n’a ainsi plus aucun moyen de pression.

Charte affichée

Cette séparation permet à chacun d’exprimer librement ses opinions sans crainte de discrimination religieuse.

La laïcité garantit ainsi la liberté de conscience et de pensée qui sont les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La mise en place de la laïcité dans l’enseignement public par la loi Jules Ferry de 1882, prolongée par la Charte de 2013 fait de l’école un véritable lieu de laïcisation. La IIIe République adopte un ensemble de mesures visant à soustraire l’influence de la religion. Aujourd’hui cette charte est affichée dans toutes les écoles de France.

Les élèves sont égaux

Ce principe rend tous les élèves égaux et favorise le vivre-ensemble pour apprendre dans les meilleures conditions possibles. En 1989 dans un établissement scolaire de Creil « L’affaire du foulard » a pris une ampleur considérable dans les médias. Deux élèves musulmanes ont refusé de retirer leur foulard islamique. Cette affaire interroge en effet sur les principes et les limites de la laïcité. Elle a pour conséquence la loi de mars 2004 qui interdit « le port de tenues et signes religieux ostensibles dans les infrastructures publiques ».

Modèle français

La laïcité garantit bien la liberté d’opinion. La loi laïcisation de l’état civil de 1792 et la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 permettent d’assurer un cadre neutre pour tous mais aussi un traitement équitable pour chaque citoyen quelle que soit sa religion.

On peut dire que le modèle français est plutôt favorable à une certaine idée universelle du vivre-ensemble démocratique qui protège efficacement nos droits fondamentaux. Même si, parfois, ces valeurs sont complexes à appliquer dans notre société moderne.

Rose-Merline LE DALL-JOSEPH.

Retraites : un 49.3 qui ne passe pas

Les syndicats sont vent debout contre la réforme et l'ont fait savoir jusqu'au festival de Cannes.

Le 16 mars 2023, le gouvernement français a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour mettre en œuvre une nouvelle réforme des retraites qui vise à repousser l’âge de départ à 64 ans, au lieu de 62. Cette décision s'est répercutée dans tout le pays, déclenchant des manifestations de masse et une opposition politique féroce.

Très controversée

L'article 49.3 de la Constitution de la Ve République permet au gouvernement de contourner un vote parlementaire en adoptant un projet de loi sans vote. Cette procédure, maintes fois utilisée au cours de la Ve République, reste très controversée.

Les opposants considèrent qu'elle va à l'encontre du débat démocratique, la taxent même d'autoritarisme.

Le gouvernement insiste sur le fait que la réforme est nécessaire pour assurer la viabilité à long terme du système de retraite face aux défis démographiques et économiques croissants.

Le débat est-il clos ?

De nombreux syndicats, organisations de salariés et partis d'opposition restent fermement opposés à la réforme, jugée injuste. Ils affirment que le nouveau système pénalisera particulièrement les travailleurs, les femmes et les carrières fragmentées en réduisant les droits acquis et en augmentant l'âge de la retraite.

Ils proposent une autre approche pour atteindre l'équilibre budgétaire. Si pour le gouvernement le débat est clos, la contestation reste d'actualité. Mardi 6 juin, les syndicats appelaient à une 14e journée d'action.

Au festival de Cannes

En plein festival de Cannes qui se tenait fin mai, à l'appel de la CGT, les salariés du palace Carlton ont manifesté devant une nuée de photographes et autres médias.

Solenn CLEACH.

Mourir dans la dignité, l'heure des choix

La fin de vie donne lieu à un débat sociétal avant qu'une loi sur ce sujet sensible ne soit adoptée.

Les personnes atteintes de maladies physiques ou de maladies psychiques souhaitent mourir dans la dignité et sans souffrir inutilement. Impératif : que la volonté du patient soit entendue et respectée tout en faisant attention que ça ne soit pas un acte irréfléchi.

Suicide médicalement assisté

La convention citoyenne sur la fin de vie s'est achevée le 2 avril dernier, après neuf sessions de travail pour 184 citoyens tirés au sort.

Après ces conclusions, le chef d État a donné comme mission au gouvernement d'élaborer une loi sur la fin de vie en France d'ici la fin de l'été. Cela serait une grande avancée et un grand soulagement pour les personnes souhaitant mourir en toute dignité.

L'euthanasie est un acte fait par un médecin afin d'abréger les souffrances d'une maladie incurable. En France cet acte n'est pas légalisé. Il l'est dans cinq pays : la Colombie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et, depuis 2021, l'Espagne.

Pour une aide active

La convention citoyenne a conclu à 75,6 %, en faveur d’une aide active à mourir, considérant que le cadre légal en vigueur (loi Clayes-Leonetti de 2016) est insuffisant. Elle prône la mise en place conjointe du suicide assisté et de l'euthanasie..Cependant, on ne peut pas aider une personne à mourir sans un long suivi. Il faut être sûr que la décision soit bien réfléchie et rationnelle. C'est pour cela qu'une évaluation du discernement doit être faite via un accompagnement médical et psychologique. Une validation soumise à une procédure collégiale et pluridisciplinaire et la mise en place d'une commission de contrôle seront nécessaires. La question de l’âge à partir duquel une aide à mourir est envisageable n’a pas été tranchée.

Ninon LASZCZAK.

La garde-robe variée de la reine Elizabeth II

La reine a toujours adopté des tenues flashy. Parfois, les couleurs sont des messages à portée politique...

Samedi 6 mai, se passait le couronnement du nouveau roi du pays mais aussi de l'Eglise : Charles III. Revenons aujourd'hui sur sa mère, ancienne reine d'Angleterre, et plus précisément sur ses tenues plus colorées les unes que les autres.

Changement de style

À la tête d'une monarchie parlementaire, elle nomme le premier ministre et présente le programme du Parlement. Elle a changé de style durant son règne car elle a changé de couturiers et elle a vieilli, ce qui lui a permis de dévoiler sa puissance car elle était reconnue comme une icône de la mode. Elle opta donc pour un style très coloré qui lui allait parfaitement tout en suivant bien entendu un protocole strict.

Ses tenues avaient parfois un sens politique.

Elle donnait ainsi son opinion personnelle de façon détournée. Comme le 23 juin 2016 : après le vote pro brexit, elle s'est rendue à la Chambre des Lords dans une tenue aux couleurs du drapeau européen. Ou encore, en mars 2022, alors qu'elle recevait Julien Trudeau, premier ministre canadien, elle arborait une robe aux motifs évoquant les teintes jaune et bleue du drapeau ukrainien. Les tabloïds britanniques ont relevé que ce n'était pas une coïncidence.

Son sac à terre

La reine utilisait des signes pour prévenir ses secrétaires et ses assistants de ses demandes. Par exemple lorsqu'elle voulait mettre fin à une discussion, elle déposait son sac par terre pour qu'ils trouvent un moyen d'arrêter le dialogue. Cela pouvait être vexant pour les personnes qui connaissaient ce langage mais les autres n'y voyaient que du feu !

Yuna HALLE.

Charles III défend toutes les religions

Les différentes religions du royaume étaient représentées dans l'abbaye de Westminster pour son couronnement, le 6 mai.

Le samedi 6 mai 2023, Charles III a reçu la couronne symbolisant son nouveau titre de roi. C'est l'archevêque de Carterbury, Justin Welby qui a eu l'honneur de déposer la couronne sur la tête du nouveau souverain. Huit mois après être devenu roi, le sacre de Charles III a aussi été porteur d'un message très fort à destination de la population multiculturelle du Royaume-Uni.

Une ouverture

sur la religion

Pour la première fois lors d'un couronnement, des représentants des différentes religions se sont retrouvés au cœur de la célébration de Charles III. S'il a prêté serment comme le veut la tradition en Angleterre, en promettant de défendre la foi protestante et de protéger l’Église d'Angleterre, les représentants des autres religions (juive, hindouiste, sikh, musulmane et bouddhiste) étaient présents dans l'abbaye. Et ils ont joué un rôle actif pendant la cérémonie . Des membres de la Chambre des Lords, issus des minorités religieuses, ont porté des objets sans signification chrétienne. Rishi Sunak, le premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, lui, a lu un extrait de la Bible.

Cette diversité religieuse est le fruit de la volonté du nouveau roi, qui consiste à défendre toutes les religions. Les vœux de Charles sont en adéquation avec l'évolution du pays. En effet, 70 ans après le couronnement de Elizabeth II, la population s'est fortement diversifiée.

Défenseur des Fois

Charles III débute alors son règne avec de nouvelles ambitions en tant que roi pour veiller sur son pays à sa manière. Une volonté affichée qui ne date pas d'hier. Dès le début des années 1990, alors qu'il était encore Prince de Galles, il avait réfléchi à son futur "métier" de roi . Il se voyait mieux comme un défenseur des Fois, que de la Foi, considérant qu'on ne pouvait en faire qu'une seule interprétation dans ce monde.

Kim JAMES.

Ukraine : le soutien occidental

La guerre russo-ukrainienne commence en 2014, avec des répercussions géopolitiques majeures pour l'Ukraine, les régions de l'Europe de l'Est et internationales. Ce conflit oppose les forces ukrainiennes aux séparatistes russes.

Soutenu par les Occidentaux

Si ce conflit visait l'affaiblissement de l'Ukraine sur les plans politiques, économiques et sociaux en vue de son annexion, le pays, soutenu militairement par les Occidentaux, s'est montré inflexible. Il oppose une résistance affirmée contre la Russie. Affaiblie, sa population fait front.

Les combats ont entraîné une perte de contrôle sur certaines régions de l'est de l'Ukraine, notamment la Crimée, annexée en 2014 et le Donbass. Condamnée par la communauté internationale, la Russie s'est vu imposer des sanctions économiques.

Avec la guerre, les tensions nucléaires n'ont cessé de monter entre la Russie et l'Occident. . Les dirigeants occidentaux ont adopté l'agenda OTAN 2030 signé en 2021 à Bruxelles, destiné à renforcer l'Alliance face à la Russie. L'OTAN continuera de répondre de façon concertée aux menaces et aux actes de la Russie. Une évolution de la situation à surveiller de près pour ses répercussions à l'échelle mondiale.

Théo CAOUREN.

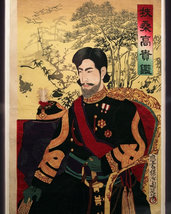

Le Japon, le petit pays devenu grand

Zoom sur l'ère Meiji et l'activité régionale actuelle de l'archipel nippon.

Le Japon est un pays qui a connu une transformation spectaculaire au cours des derniers siècles, passant d'un petit pays insulaire isolé à une puissance économique et technologique de premier plan.

Avant l'ère Meiji, le Japon était un pays fermé, avec une économie basée sur l'agriculture et un système de caste rigide, le Hōken-seido.

Cependant, au XIXe siècle, le Japon s'est ouvert aux échanges commerciaux avec les pays étrangers : d'abord avec la Hollande puis par la contrainte avec les Etats-Unis, l'Angleterre et la France. La Convention de Kanagawa en 1854 et le Traité Harris en 1858 ont contraint le Japon à ouvrir des ports et à commercer avec les Occidentaux.

Modernisation radicale

L'ère Meiji, qui a débuté en 1868, a marqué une période de modernisation radicale. Avec l'empereur Meiji, le Japon a entrepris des réformes majeures dans tous les domaines. Le pays a également adopté de nouvelles technologies et établi des industries modernes.

Constitution adoptée

en 1889

Cela conduit à l'adoption d'une Constitution en 1889, inspirée par la Constitution prussienne de 1850, qui donne à l'empereur un très important pouvoir, au titre notamment de commandant suprême de l'Armée.

Pendant l'ère Meiji, le Japon a également cherché à renforcer sa position sur la scène internationale. Le pays a vaincu la Chine lors de la guerre sino-japonaise de 1894-1895 et lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Ces victoires ont établi le Japon comme une puissance militaire régionale et ont renforcé sa position sur la scène internationale.

De renommée mondiale

Aujourd'hui, le Japon est considéré comme une puissance majeure, avec une économie hautement développée et des entreprises de renommée mondiale. De plus, le pays est également un acteur clé de la sécurité régionale, en particulier dans le contexte de la montée de la Chine.

Les enjeux actuels de la puissance nippone incluent la confrontation avec la Chine sur la mer de Chine orientale, où les deux pays revendiquent des îles en mer de Chine orientale.

Renoncer à la guerre...

Le Japon s'inquiète également de la montée de la puissance militaire chinoise et cherche à renforcer ses alliances avec les États-Unis, qui fournissent une protection militaire essentielle à l'archipel mais cela confronte les deux puissances que sont la Chine et les États-Unis.

Cependant, le Japon n'est plus une puissance militaire : dans l'article 9 de sa constitution de 1946, le peuple japonais se doit de renoncer à jamais à la guerre.

Gian-Benoni ROTOLO-ROPERCH.

10 ans de guerre en Yougoslavie

La guerre de Yougoslavie, qui a débuté en 1991 et s'est terminée en 2001, a été l'un des conflits les plus meurtirers en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre, qui a impliqué plusieurs groupes ethniques et religieux en Yougoslavie, a entraîné la mort de plus de 100 000 personnes et a laissé des millions de personne déplacées et traumatisées.

Tensions ethniques

La Yougoslavie, qui avait été un pays uni après 1945, a commencé à se désintégrer dans les années 1990. Les tensions ethniques et religieuses entre les différentes régions, ainsi que l'effondrement économique du pays, ont exacerbé les divisions et ont conduit à une série de conflits armés.

En 1991

Le conflit a commencé en Slovénie en 1991, après sa déclaration d'indépendance. Il a été de courte durée, mais suivi de la guerre en Croatie où les Serbes ethniques ont cherché à prendre le contrôle de la partie serbe de la Croatie. Cette guerre a duré quatre ans et a entraîné la mort de plus de 20 000 personnes. Elle s'est ensuite intensifiée en Bosnie-Herzégovine en 1992, où les Serbes de Bosnie ont cherché à établir leur propre état séparé. Ce conflit a été particulièrement brutal avec des viols de masse, des camps de concentration et des massacres de civils.

Efflam QUEFFELEC.

Total, un pipeline pas très écolo

Malgré l'opposition scientifique et écologique, le groupe français lance son projet pétrolier en Afrique de l'Est.

EACOP (East African Crude Oil Pipeline ) est le nouveau projet en construction de Total, principal groupe pétrolier français, en Ouganda et en Tanzanie : 1440 km de pipeline, chauffé à 50°C, à travers les forêts, zones humides et mangroves de ces deux pays. L 'oléoduc permettra d'exporter 200 000 barils de pétrole par jour, par l'Océan indien.

Quelles conséquences ?

Les conséquences écologiques sont majeures : l'extraction du pétrole se fera dans la réserve naturelle des Murchison Falls (projet Tilenga), menaçant les écosystèmes et engendrant une déforestation considérable. Les parcs naturels à proximité du pipeline sont également menacés en cas de fuite. L'extraction, le transport et la consommation du pétrole émettraient au total 34 millions de tonnes de CO2 par an.

Les conséquences humaines ne sont pas négligeables non plus : déplacement de populations, atteintes aux droits humains, risques sur l'approvisionnement en eau de près de 40 000 personnes en cas de pollution des lac Albert et Victoria (que longe l'oléoduc), et ressources halieutiques menacées dans ces lacs, ainsi que sur la côte tanzanienne par la construction d'une jetée pour les navires pétroliers, empêchant ainsi l'activité des pêcheurs locaux.

Un enjeu économique

Alors pourquoi un tel projet si contesté ? La France et Total installent une domination économique profitable. L'Afrique de l'Est regorge de ressources pétrolières qui représentent un gain potentiel énorme pour Total. Les pays africains sont souvent trop pauvres pour exploiter eux-mêmes. Ils dépendent des investissements d'entreprises comme Total. Emmanuel Macron a lui-même écrit au président ougandais se félicitant du projet. Total lui, promet un projet bas carbone et exemplaire en termes de biodiversité.

L'échec d'un recours des ONG au tribunal de Paris laisse libre cours à Total pour finaliser. Aucune légifération n'est à attendre de nos dirigeants politiques. Plusieurs ministres et élus du parti présidentiel seraient, selon le site Mediapart, actionnaires de Total...

Mael LE MESTRE.

Willow : L'inquiétude en Alaska

Willow est un grand projet énergétique, porté par le géant texan ConocoPhillips. Il vise à l'extraction de 180 000 barils par jour, soit l’équivalent de 40 % de la production actuelle de pétrole en Alaska. Il fait l'objet de critiques sévères pour son impact négatif sur l'environnement. Alors que l'objectif initial était de fournir une énergie propre et durable, les conséquences désastreuses pour l'écosystème local sont devenues évidentes.

"Une bomble climatique"

Les militants écologistes s'inquiètent de ses effets sur l'environnement et le réchauffement climatique. Selon les estimations de l’administration étasunienne, citée par CNN, le projet devrait générer 9,2 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an, soit autant que 2 millions de voitures thermiques.

Dans les colonnes du Guardian, des habitants autochtones de l’Alaska s’inquiètent également des répercussions de l’extraction de pétrole et de gaz sur la qualité de l’air, ainsi que sur la santé des poissons et des caribous.

Validé par Biden

Malgré les protestations, Willow a continué à se développer avec sa validation en mars 2023 par le président américain Joe Biden. Il revient sur l'une de ses promesses de campagne où il déclarait vouloir mettre un terme aux nouveaux forages pétroliers sur le sol américain.

L’investissement dans la technologie solaire ou l’amélioration de l’efficacité énergétique seraient des solutions alternatives moins nocives pour l’environnement que beaucoup d’Américains recommandent. Willow met donc en lumière les conséquences néfastes d'une approche qualifiée d' irresponsable, par ses opposants, face aux enjeux enérgétiques.

Léna LE PARC.

La mer a des droits universels

La création du droit universel de la mer a pour ambition de concilier la liberté de navigation et la souveraineté des États côtiers.

Ratifiée en 1982, la Convention pose un cadre juridique sur les espaces maritimes en délimitant ce qui relève de la souveraineté des États et de la haute mer. Elle met fin à plus de 25 ans de négociation pour délimiter les frontières maritimes.

Convention de Montego Bay

En 2022, 157 états ont signé la convention de Montego Bay, ainsi que l’Union européenne. Mais les Etats-Unis eux, n'ont pas signé, considérant que cela allait à l'encontre de leurs intérêts..

Cette convention définit les espaces maritimes : les eaux souveraines (22 km), les zones économiques exclusives (ZEE :370 km) et la haute mer.Plusieurs états veulent agrandir leur territoire maritime et revendiquent l'éxtension de leur ZEE pour exploiter les ressources. La France par exemple, avec 11 691 000 km², possède la plus grande ZEE du monde. Le samedi 4 mars 2023 à New York, les États membres de l’ONU sont parvenus à un accord sur le traité de protection de la haute mer (au-delà de 200 nautiques soit 370 km). Il vise à accélérer la constitution d'aires marines protégées dans les eaux internationales, à réglementer l'usage des ressources des océans et à endiguer l'extinction des espèces marines.

Wendy LEOTURE-GAILLARD.

Saint-Martin, une île entre deux pays

La situation franco-hollandaise de Saint-Martin entraîne des rivalités, liées notamment à des disparités économiques.

Saint-Martin est une île des Caraïbes séparée en deux entre, au Nord, une collectivité d'outre-mer française, et au Sud la partie néerlandaise de Sint-Maarten. La domination coloniale explique cette partition. L'attractivité de l'île en fait son enjeu principal. En effet, située dans une région tropicale, elle est recherchée par les touristes pour ses plages exotiques et son soleil toute l'année.

Une histoire coloniale

L’île est découverte le 11 novembre 1493 par Christophe Colomb, jour de la Saint-Martin. Elle entre alors dans la couronne d’Espagne. Décimés par les virus et la famine, les Espagnols l'abandonnent. Dès 1627 des familles hollandaises, puis françaises y sont débarquées. Commencent alors la colonisation et l’exploitation de l’île avec la culture du manioc et le tabac.

Chaque nationalité demande à en prendre possession. Après des affrontements, les deux nations décident de conclure un traité de coopération, le 23 mars 1648, sur le Mont des Accords, partageant l’île en deux parties. Mais son tracé est très incertain.

L'actualisation des frontières

S’il y a bien deux territoires, avec deux États, la frontière reste symbolique et imprécise. Les conflits locaux s'y multiplient dans un contexte d'un développement économique inégal. Au point que la France demande en 2017 à l'ONU d'intervenir pour trancher la question frontalière.

La fin d’une querelle franco-néerlandaise

Disputée depuis 2014, la frontière de l’île scindée en deux depuis près de quatre siècles, est officialisée le vendredi 26 mai 2023 par la France et les Pays-Bas. Un accord fixant la frontière est signé sur place par le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin.

Le règlement des litiges frontaliers

Mais le nouveau tracé ne définit pas à qui appartient la baie d'Oyster Pond où se trouve la marina du port de plaisance. Elle est désormais divisée en deux parts égales, le nord étant français et le sud néerlandais. Un autre sujet porte sur un « point d'eau », situé à l'ouest de l'île. La frontière traversera « le milieu de l'étang, donnant ainsi une part égale de l'eau aux deux côtés » déclare la Première ministre de Sint Maarten.

Des aménagements qui valorisent Sint-Maarten

Le tourisme donne à l'île une économie suffisante et du travail pour la population locale. La partie hollandaise possède une piste d'atterrissage internationale et un port en eau profonde pour les gros paquebots de croisière. La partie française, qui ne possède pas ces infrastructures, est donc désavantagée.

Sint-Maarten en marge du droit européen

La partie française reste attachée aux règlements européens, alors que sa voisine qui en 1959, a gagné le statut de territoire des Pays-Bas au sein des Antilles néerlandaises est exonérée des règles européennes. Sint-Maarten applique les principes du laisser-faire à l’anglo-saxonne.

Deux systèmes aux antipodes

Les deux parties de l'île présentent aussi deux systèmes socio-économiques antagonistes. Le PIB des 35 000 habitants de la partie française est presque deux fois inférieur à celui de la partie néerlandaise ; le taux de chômage y est en revanche trois fois plus élevé et avoisine les 30 % contre 11 %.

Cependant la contrepartie peut se voir au niveau de leurs couvertures sociales : l'absence de retraite en partie hollandaise, la réglementation du travail, beaucoup moins contraignante, et un problème d'accès à la santé. Les réglementations de protection de l'environnement sont moins exigeantes en partie hollandaise autorisant des tours gigantesques et casinos au bord de mer. La population française de l'île bénéficie des mêmes prestations sociales et des mêmes règlementations que toutes les collectivités territoriales d'outre-mer.

« Pays autonome »

Sint-Maarten dispose de sa propre Constitution, d'un parlement local, d'un Premier ministre, et d'un gouvernement. Pourtant le royaume des Pays-Bas y exerce sa représentation par le biais d'un gouverneur. En 2007, Saint-Martin a décidé par référendum de devenir une collectivité d'outre-mer (COM). Saint-Martin est dirigée par le président de sa collectivité, élu par ses habitants qui joue le même rôle qu'un maire. Il y a uniquement un tribunal d'instance à Marigot, seule source de justice sur la partie francaise.

Un développement controversé

L'île valorise son principal atout qu'est le tourisme et mise sur ce développement. Sint-Maarten tire une part importante de ses revenus de l'industrie du jeu grâce aux casinos peu réglementés et contrôlés. C'est aussi un important paradis fiscal.

Les solutions pour cette île ?

Le président de la collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington voit dans « la résolution de ce conflit territorial une ouverture à une relance économique et urbanistique tant attendue par les habitants de ce territoire au taux de pauvreté élevé »

Saint-Martin ne peut être autonome en production agricole à cause d'un sol volcanique, de sa faiblesse en superficie et de son un climat tropical sec. Les solutions pour évoluer sont nombreuses : la création d'une tech center et d'un pôle industriel dans les Caraïbes et un dévelopement plus écologique. C'est de la pluralité et de la diversification économique et professionelle qui permettra un développement économique sur l'île.

Maudez LUCAS.

1990 : le cauchemar rwandais

Année 1990. Le Rwanda, pays du Centrafrique, va vivre un des conflits les plus sanglants et les plus brutaux de l'histoire de ce continent. La guerre commence en 1990 et culmine avec le génocide Tutsi de 1994. Le Rwanda est le théâtre d'un conflit qui oppose les Hutus et les Tutsis, deux ethnies d'un même Etat. Il commence lorsque l'avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana est abattu le 6 avril, déclenchant une vague de violences sans précédent.

Massacres et viols

Les milices hutus massacrent des milliers de Tutsis en utilisant des armes telles que des machettes. Les forces gouvernementales hutus commettent des atrocités, violent des femmes et déplacent de force des centaines de milliers de personnes de leurs maisons.

La communauté internationale a été largement remise en cause pour sa réponse limitée à la guerre. Bien que les Nations Unies aient des troupes sur le terrain, elles ne sont pas en mesure d'empêcher les massacres. Les puissances occidentales et leurs médias sont critiqués pour le manque d'intervention et d'intérêt, et leur couverture limitée de cette guerre civile.

Les cicatrices persistent

La guerre prend fin en juillet 1994, lorsque les forces tutsis prennent le contrôle du pays. Avec des centaines de milliers de morts, le Rwanda reste profondément divisé et traumatisé. Les cicatrices de cette période sanglante persistent aujourd'hui.

La guerre du Rwanda est un exemple tragique de la violence inter-ethnique et de la cruauté humaine, rappelant à tous l'importance de la paix, de la négociation et de la réconciliation.

Aymeric DELOMEL.

Les Arméniens n'oublient pas

Le génocide des Arméniens est l'extermination massive de cette population dans l'Empire ottoman en 1915, où plus d'un million d'entre eux furent exterminés, soit les 2/3 de sa population. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est allié de l'Empire allemand.

Un territoire stratégique

Le territoire arménien est une zone stratégique pour un débarquement allié. A partir de mai 1915, les Arméniens connaîtront l'enfer : les Turcs, afin de s'approprier ce territoire, vont déporter peu à peu la population plus à l'est vers des camps de concentration.

Les motivations turques

Plus d'un million d'Arméniens meurent avant même d'atteindre les camps de détention : tués, enlevés ou encore torturés à mort. D''autres se suicident en route et le plus grand nombre périt de faim, de soif ou de chaleur.

Les motivations des Turcs sont aussi d'ordre religieux. Les Arméniens chrétiens représentent une menace pour l'ordre ottoman, musulman. Les Ottomans vont instrumentaliser cette menace religieuse et justifier la déportation pour des raisons de sécurité de l'Empire.

Un mot tabou

Aujourd'hui, ce génocide hante la mémoire des Arméniens et envenime les relations entre l'Arménie et la Turquie. Si de nombreux pays reconnaissent le génocide arménien, la Turquie maintient sa version officielle, selon laquelle le mot génocide est un mot tabou. Le pouvoir d'Ankara persiste à parler "des événements de 1915", une guerre civile doublée d’une famine, qui aurait fait autant de morts côté arménien que côté turc.

Tilio LAIGNEAU-LEGAVRE.

La guerre affame le Soudan

Le conflit éclate le 15 avril 2023 au Soudan. Le Général Abel Fattah Al-Burhane, à la tête du pays et de l'armée affronte Mohamed Hamdane Dalgo, le chef des Forces de Soutien Rapide (FSR). Depuis 2019, ils étaient tous les deux à la tête du conseil de souveraineté en 2021. Ils ont participé au coup d'Etat contre le premier ministre. Les deux hommes s'affrontent parce qu'ils ne se sont pas entendus sur le fait d'intégrer les FSR dans l'armée.

Violences, pillages

Les affrontements entre l'armée et les paramillitaires des FSR fragilissent le pays qui a déjà connu deux guerres civiles.

Les combats situés dans la capitale et les environs sont très violents. L'armée fait usage de moyens aériens pour frapper les FSR sans vraiment faire attention aux civils. Les deux cotés utilisent des armes explosives. Dans certaines zones de combat, les FSR s'emparent d'immeubles, d'écoles...

Les habitants font face à la pénurie de médicaments et de nombreux centres de soins sont fermés. Ils sont victimes de violences, pillages voire de meurtres. La majorité des Soudanais sont chez eux sans eau, ni nourriture, ni électricité.

Les puits construits par le Comité International de la Croix Rouge ne suffisent plus, les habitants doivent boire l'eau de la rivière.

L''ONU estime que des millions de personnes supplémentaires pourraient connaître la famine alors qu'un tiers des Soudanais en souffre déjà.

La Croix-Rouge et l'Organisation Mondiale de la Santé ont appelé les deux camps à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin.

Marion FRABOULET.

Mayotte : opération Wuambushu

L'expulsion des migrants comoriens illégaux de Mayotte vers Anjouan, l'île comorienne la plus proche, et la destruction des habitations insalubres décidées par l'Etat français s'avèrent compliquées. Dès le premier jour de l'opération, lundi 24 avril, les Comores refusent l'accostage d’un bateau transportant une soixantaine de migrants. Le lendemain l’évacuation du bidonville Talus 2, a été suspendue par le tribunal estimant que cela mettrait en péril la sécurité des autres habitants du bidonville, dont les logements seraient fragilisés.

Mayotte territoire français

Mayotte choisit de rester française lors de la consultation du 22 décembre 1974 et devient depuis le 101e département. Elle n'a donc pas suivi le choix de l'indépendance des îles de la Grande Comore. Depuis 2014, Mayotte est l’une des neuf régions ultrapériphériques de l’Union européenne. Depuis, le fossé économique s'accentue entre ces îles situées à moins de 70 km et l'immigration irrégulière explose. Malgré l'accord signé en juillet 2019 à Paris, afin d'encadrer les arrivées de migrants comoriens sur l'île française en échange d'une aide au développement de 130 millions d'euros, l'immigration clandestine continue.

Avec près de la moitié de la population de Mayotte de nationalité comorienne l'Etat français tente de contrôler ses frontières.

Cette opération Wuambushu, symbole d'un durcissement de la politique migratoire a mal débuté. C'est donc dans une certaine confusion que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, persiste en affirmant qu'il n'y a pas de date de fin de l'opération qui « continuera le temps qu’il faudra pour que Mayotte redevienne une île normale, classique et magnifique ».

Tifanny LE HELLARD.