Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 7 - Décembre 2023 | www.lycee-colbert-lorient.com |

Sommaire

Visite à Ouest-France

(Page 2)

Un nouveau moyen de s'informer

(Page 6)

Guerre du Vietnam : une presse influente

(Page 8)

État et télé, une relation compliquée

(Page 10)

Les lycéens à l'école de la presse

C'est à la promotion 2023-2024 de 1re spécialité HGGSP (histoire-géographie-géopolitique et sciences politiques) de s'initier à la pratique du Journal Des Lycées en traitant les thèmes du programme.

La production et la diffusion de l’information est donc au cœur de ce premier numéro. Les élèves ont visité fin septembre le site de Ouest-France à Rennes. L’article de Maëlly et de Manon nous fait revivre cette immersion. La presse papier a aussi toute une histoire que nous relatent Gaël et Manon. A la fin du XIXe siècle, l’affaire Dreyfus rend compte de la naissance d’une presse d’opinion dans un contexte social d’antisémitisme croissant qui trouve malheureusement des échos aujourd’hui. La diffusion de l’information est aujourd'hui confrontée à de nouveaux enjeux avec la création d’internet. Fake-news, désinformation, complotisme en tout genre envahissent la toile et nous confrontent à une véritable réflexion sur l’information et ses enjeux. La rencontre avec Morgane Large, journaliste à Radio Kreiz Breizh à Rostrenen les a confrontés aux difficultés du métier. Le proverbe chinois devenu la devise de son émission « Au lieu de fulminer contre les ténèbres il vaut mieux allumer une petite lanterne » montre bien l’importance et le rôle de l’information dans une société démocratique.

Autant de réflexions que nos journalistes ont le plaisir de partager avec vous tout en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.

Olivier Larive, professeur de spécialité, Céline Guillemin, professeur documentaliste et Françoise Rossi, journaliste référente.

Une visite... À Ouest-France

Plongée dans l'univers des journaux et de l'information à travers cette visite inoubliable.

Ouest-Eclair a été créé en 1899 par l'abbé Félix Trochu et l'avocat Emmanuel Desgrées du Loû. Leur but était d'informer les habitants au niveau local mais aussi régional. Mais, lors de la Seconde Guerre mondiale ce titre est passé sous contrôle des collaborateurs. A la Libération, Ouest-France paraît pour la première fois le lundi 7 août 1944. Il prend la suite de Ouest-Eclair, dont la parution fut interdite, pour cause de collaboration. Il est fondé par Paul Hutin-Desgrées, avec le soutien des leaders démocrates-chétiens.

Il devient au fil des années le journal le plus vendu en France, avec à sa tête François Régis Hutin, disparu en décembre 2017.

Fin septembre, notre classe de première HGGSP du lycée Colbert a visité le siège du journal à Rennes. C’était le soir vers 20h, nous avons été conviés en salle de conférence. Edouard Maret, ancien journaliste chargé du pilotage et de l'animation de l'association JDL (Journal Des Lycées) a expliqué ce qu'est Ouest-France aujourd'hui.

SIPA, groupe de presse

Le groupe SIPA est une société civile française active dans le domaine des médias. Cette société est détenue à 100 % par une association à but non lucratif (loi de 1901), pour le soutien des principes de la démocratie humaniste.

Le groupe détient cinq quotidiens payants : Le Courrier de l'Ouest, Le Maine Libre, Presse Océan, La Presse de la Manche et bien entendu Ouest-France.

1 300 journalistes

Ce dernier demeure le premier quotidien payant de France et le premier quotidien francophone au monde. 633 000 journaux papier payants ont été vendus en 2022. A cela s'ajoutent les 424 000 exemplaires des hebdomadaires. Journaux versions papier et numérique rassemblés, le groupe SIPA a 800 000 abonnements payants, pour un chiffre d'affaire de 537 millions d'euros. Toute cette entreprise ne fonctionnerait pas sans les 3 500 collaborateurs dont 1 300 journalistes, 4 000 correspondants locaux, et 50 correspondants à l'étranger. Enfin, sont employés 5 000 porteurs à domicile et 10 000 diffuseurs de presse.

Les journalistes ont un travail très dur. Ils doivent être prêts à n'importe quel moment de la journée ou même de la nuit. Si une actualité brûlante se produit au milieu de la nuit, il faut que les journalistes puissent changer la Une immédiatement. « En une nuit il est possible de devoir changer la Une plusieurs fois » précise Edouard Maret.

Trois plateformes numériques

SIPA est ce qu'on appelle « un écosystème numérique porteur d'avenir, au vu du nombre de visiteurs que les pages internet peuvent avoir par mois : 350 millions de visites mensuelles, ce qui représente quasiment toute la population des Etats-Unis »

Il y a aussi 840 millions de pages vues par mois, et pour finir au moins 6 millions de visiteurs uniques par jour, ce qui équivaut à environ trois fois la population parisienne.

SIPA détient trois plateformes numériques : Ouest-France, Actu et 20 minutes. A elles trois, elles totabilisent pas moins de 353 millions de visites (site et application). En août 2022, il totalise 29,4 % de visites à lui tout seul sur tout le territoire français. Ouest-France est en tête de liste avec 179 millions de visites.

Malgré son nom, Ouest-France n'est pas distribué que dans l'Ouest. Il l'est aussi en Ile-de-France, dans le reste de l'hexagone et même à l'étranger, à hauteur de 8 %.

La partie industrielle

La visite s'est poursuivie avec Maxime, stagiaire en journalisme. Il nous a conduits dans la salle de rédaction, un vaste espace ouvert. C'est là que sont installés les postes des journalistes. A cette heure tardive les seuls encore présents sont dans la section sportive, affairés à la rédaction d'articles sur des matches de foot.

Pendant la visite, nous sommes passés dans un couloir où Chaunu, le dessinateur du journal a dessiné une gigantesque fresque représentant toute l'actualité mondiale en passant par la pollution, les guerres ou encore des politiciens très connus comme Donald Trump ou Vladimir Poutine.

« Dire sans nuire »

Puis ce fut le tour de la partie industrielle où s'imprime le journal : un hall gigantesque pour accueillir les rotatives et les rouleaux de papier. Tout le processus de fabrication a été détaillé, avec au final la récompense de voir le journal imprimé en direct.

Ouest-France essaie le plus possible d'être impartial pour proposer à ses lecteurs la possibilité de se faire une opinion personnelle. Les journalistes de Ouest-France se doivent de ne pas donner leur avis mais plutôt d'exposer les faits, de donner des informations fondées et sérieuses. C'est de cette façon que Ouest-France se démarque, avec une devise : « Dire sans nuire, montrer sans choquer, dénoncer sans condamner, témoigner sans agresser ».

Maelly CROSNIER-ALLANIQUE

et Manon LE QUELLEC.

Pour s'informer, les jeunes vont sur internet

Via les réseaux sociaux, les jeunes ont la possibilité de s'informer sur l'actualité en direct et depuis n'importe où dans le monde.

Aujourd'hui, il est très simple de s'informer partout dans le monde, peu importe son âge ou sa condition sociale. Les jeunes en particulier sont les plus concernés par ce phénomène grâce à la multiplicité des médias et à leurs modes d'accès depuis le développement du numérique.

La télé et internet

Ces quinze dernières années, l'accès à l'information par Internet s'est fortement développé au point de dépasser la lecture sur version papier. En 2022, Ipsos a publié un sondage dans L'Etudiant, témoignant que « 73 % des 16-30 ans utilisent un réseau social ou un média en ligne pour s'informer quotidiennement ». Ces nouveaux moyens d'information permettent d'être facilement et gratuitement au courant en direct de faits d'actualité qui ont lieu partout dans le monde. Certaines sources manquent d'impartialité. Au risque d'influencer les lecteurs.

L'info en continu

Les jeunes sont également exposés à l'info en continu et peuvent être dans la difficulté voire dans l'incapacité de se forger leur propre opinion par des sources fiables. Autre problème des chaînes d'information en continu : elles diffusent les mêmes informations tout au long de la journée en attendant un nouveau fait d'actualité qu'elles jugent plus important.

Quels risques ?

Certains sites véhiculent intentionnellement des fake news. Pour régler ce problème de désinformation et d'addiction à l'actualité, il existe plusieurs solutions. Il n'est bien sûr pas interdit de s'informer par les réseaux sociaux mais il faut surtout penser à toujours vérifier que ce sont des sources sûres telles que celles des médias reconnus qui disposent de sites en ligne : Le Monde, Ouest-France, Le Télégramme... nous proposent des informations diffusées par des journalistes.

Des sources sûres

Ensuite, ne pas se forger un avis trop rapidement et attendre d'avoir plus d'informations. Pour finir, ne pas se fermer des portes en restant campés sur ses positions.

Lola COSTA DE ALMEIDA

et Evan CAUGANT.

Réseaux sociaux : attention danger !

Ils ont révolutionné la communication et l'information, non sans risque...

Apparus à la fin des années 1990 grâce à internet, les réseaux sociaux sont des applications qui permettent de tisser des liens entre les utilisateurs qui partagent le plus souvent des intérêts communs. Ils ont transformé la manière dont nous interagissons et restons connectés avec le monde et permettent à chacun de produire de l'information qui est diffusée instantanément à l'échelle mondiale.

La révolution smartphone

Les smartphones apparus peu de temps après internet permettent à chacun, par le biais de leur format, de rester connectés et de s'informer n'importe où et n'importe quand. Cette innovation associée aux réseaux sociaux permettent un accès à l'information originale et plus rapide par rapport aux modèles traditionnels.

Des lecteurs plus méfiants

Pour ces mêmes raisons qui les ont rendus si novateurs, les réseaux sociaux, tels que Instagram, Tik-Tok ou même X sont devenus des espaces propices à la désinformation voire la manipulation. Il est difficile de discerner les faits des demi-vérités et des mensonges. Des médias reconnus tentent de décrypter le vrai du faux. Sur son site, Franceinfo présente chaque jour des contenus partagés par des médias audiovisuels publics européens, partenaires de « A European perspective ». Ces contenus sont traduits et publiés en français.

Théories complotistes

Les informations non vérifiées et les fake news se répandent rapidement, ce qui rend les lecteurs plus méfiants face aux sources d'information fiables. Elles favorisent l'émergence de croyances complotistes (les platistes qui croient que la Terre est plate, les Illuminati qui défendent la théorie du complot). Ce qui peut persuader des enfants, des jeunes ou même des adultes de croire en une vision du monde faussée. D'après Canopé, une étude Ipsos a été réalisée sur un panel de 1 500 individus de 15 à 65 ans. Il en est ressorti que 20 % des Français croient en l'existence des Illuminati.

De plus, les fake news tentent de manipuler le lecteur en lui faisant prendre des décisions qu'il pourrait regretter par la suite : son choix lors des élections, faire un don à une fausse association, une arnaque... ce qui peut causer de grands désordres sociaux, politiques ou économiques.

Bulle de filtrage

De plus, les réseaux sociaux créent une bulle de filtrage pour l'utilisateur. Les algorithmes de la plateforme enregistrent le contenu aimé ou partagé et l'enferment dans les informations qu'il connait déjà. Cela l'empêche de s'instruire, de se forger une opinion propre, d'élargir ses centres d'intérêt et réduit son ouverture d'esprit.

Awen HENRARD,

Louise CHAUME

et Charlie ALLAERT-PASTOR.

La liberté d'information en péril

En Chine, Russie, voire en France, la liberté d'expression sur internet se voit contrainte.

La liberté d'information est définie par le droit d'avoir accès à l'information, de la diffuser et de l'utiliser. Internet et les réseaux ont totalement changé notre manière de nous informer.

Internet bridé en Chine

En Chine, la liberté d'information n'est pas respectée. L'accès à internet et aux réseaux sociaux est extrêmement limité. Par exemple il y a la "grande muraille" qui consiste à restreindre l'utilisation d'internet en établissant une liste noire de certains mots et phrases censurés.

Google se retire

Le moteur de recherche Google qui en 2004 a lancé une version censurée s'est retiré en 2010 suite à un désaccord. Il y a eu récemment de nouveaux échanges entre le gouvernement chinois et Google montrant encore une fois un désaccord. « Si vous ne respectez pas la loi chinoise, vous êtes inamical et irresponsable, et vous devrez en supporter les conséquences » a déclaré le gouvernement chinois. Face à cette injonction, le géant du Net n'est pas revenu sur le marché chinois, refusant le diktat.

Réseaux sociaux coupés

En Russie le gouvernement contrôle la presse et la liberté d'information. Depuis une loi du 4 mars 2022 les journalistes indépendants et d’opposition ne peuvent plus publier en Russie sur les forces armées sous peine de quinze ans de prison. Plusieurs pays du monde ont déjà coupé l'accès aux réseaux sociaux pour leurs citoyens.

72 pays concernés

Selon le site de statistique Statista, au moins 72 pays sont concernés. Il montre que ces restrictions concernent des gouvernements non démocratiques. On y trouve par exemple la Chine, la Corée du Nord ou encore la Turquie.

Protéger les usagers

A contrario, certaines personnes malveillantes abusent du droit de diffuser du contenu sur internet. En France, depuis 2016, pas loin de 2000 sites web ont été bloqués ou déréférencés, afin de lutter contre la pédopornographie, les contenus terroristes.

Ces censures ont pour objectif de protéger les utilisateurs du web, argumente le gouvernement. Mais ces mesures ont fait réagir certaines organisations non gouvernementales (ONG) telles que Freedom House qui a classé la France parmi les pays où la liberté sur Internet a le plus reculé. Reporters Sans Frontières est également monté au créneau, n'hésitant pas à déclarer que la France est un « pays sous surveillance. »

Yanis POLI

et Lucas MENGUY.

Fake news : lecteurs sous influence ?

Théories du complot, fake news... Comment s'annonce l'avenir ? Les risques se multiplient face à l'augmentation de fausses informations.

Depuis le début des années 1990, internet permet la création de nombreux réseaux sociaux accessibles à tous. Tout le monde peut publier une information . Internet a aussi favorisé la diffusion de nombreuses informations non vérifiées, souvent fausses, appelées fake news. Elles se diffusent facilement sur les réseaux sociaux qui totalisent 88 % d'entre elles.

Les fake news ont pour but d'influencer une opinion politique, sociale, économique. Leurs auteurs sont des groupes d'activistes, des partis politiques, ou bien même des personnes voulant partager leur propre opinion.

Boire de l'eau de Javel...

Le lecteur ne sait plus faire la différence entre une information vérifiée par un ou une journaliste et une opinion qui n'est fondée sur absolument rien de tangible. Elles peuvent mettre en danger la population ! On peut se rappeler la fake news lancée dans un journal aux Etats-Unis qui expliquait que "boire de l'eau de Javel était un moyen de guérir le Covid-19 car elle éliminerait les bactéries à l'intérieur du corps", cet article a causé le décès de nombreuses personnes.

Les fausses informations ont toujours existé, mais depuis l'arrivée d'internet les théories du complot et les fake news se sont multipliées.

Internet a permis la création de nombreux réseaux sociaux accessibles à tous où tout le monde peut publier. Pour contrer ce danger, le Parlement a voté une loi le 20 novembre 2018. Elle permet de condamner l'auteur de fake news de peines pouvant aller jusqu'à la prison.

Éducation aux médias

Des programmes d'éducation sont lancés pour se renseigner sur les sources auprès d'experts, identifier la source et l'auteur, trouver d'autres sources, évaluer le ton, les préjugés, vérifier la date... Ces outils peuvent aider le lecteur à discerner le vrai du faux.

Alia MOUSSEIGNE

et Yanis HEDIN.

La liberté de la presse condamnée ?

11 milliardaires français détiennent 81 % des journaux quotidiens nationaux en France selon Libération. Cette question du pluralisme politique se pose même au Sénat.

Le 10 novembre 2022, Louis Boyard, député de LFI, était invité de l'émission Touche Pas à Mon Poste sur C8. Il y dénonçait en direct ceux qui appauvrissent l'Afrique . Dont Vincent Bolloré. Son entreprise de logistique était accusée par 145 salariés camerounais de conditions de travail déplorables. Ils avaient porté l'affaire en justice, mais ont été déboutés.

Suite aux déclarations de Louis Boyard, l'animateur Cyril Hanouna s'est lâché, insultant copieusement le député.

Amende de 3,5 millions d'euros

Ce qui valut ensuite à C8 une amende de 3,5 millions d'euros, décidée par l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Pour de nombreux observateurs, cet incident est lié au fait que Vincent Bolloré est l'actionnaire majoritaire du groupe Canal +. Ce qui pose la question de l'indépendance des médias.

Bolloré en effet, a bâti un véritable empire médiatique : Europe 1, et depuis peu le Journal du Dimanche sont sa propriété. Beaucoup dénoncent un positionnement très à droite de ces supports.

Les figures des partis de droite, voire d'extrême droite sont favorisées. Ainsi, Éric Zemmour, chroniqueur puis président du parti Reconquête !, aurait obtenu un temps de parole supérieur aux autres candidats à la présidentielle sur CNews. Ces modifications de ligne éditoriale sont contestées par les journalistes. En 2018, ceux d''i-Télé, suite au rachat, se sont mis en grève. Récemment, ce fut au tour de la rédaction du JDD de manifester contre la venue du nouveau rédacteur en chef, Geoffroy Le Jeune, marqué lui aussi très à droite.

La loi Léotard de 1986

Depuis 1986, la loi Léotard visant à un dispositif anti-concentration à la télévision existe toujours. Elle limite le nombre de chaînes acquises par un groupe : sept, maximum, sur la TNT. L'an dernier, un rapport du Sénat a étudié une possible réforme de la loi Léotard. Des amendements ont été souvent proposés mais à ce jour, rien ne régule la presse écrite et sur internet.

Afin de garder une indépendance, des journalistes créent leurs propres médias, financés grâce à l'argent de leurs lecteurs et de la publicité. Mediapart, Blast ou Reporterre sont disponibles sur Internet et protégés par des fondations pour la défense de la liberté de la presse. Ils peuvent traiter de sujets plus controversés, mais ne sont pas à l'abri de plaintes pour diffamation.

Vincent TABOUREL

et Gabin JOUBERT.

Murdoch, histoire d'un empire médiatique

A 92 ans, ce grand patron de presse controversé vient de passer la main à son fils.

Rupert Murdoch actuellement âgé de 92 ans, a grandi dans une famille aisée en Australie. Il a repris les rênes de l'entreprise de presse familiale à 21 ans, au décès de son père. Elle est vite devenue un empire médiatique.

Vendre toujours plus

Son objectif pour se faire connaître est de vendre toujours plus de journaux, de gagner plus d'auditeurs et de téléspectateurs. Il étend sa notoriété dans plusieurs pays. D'abord en Australie, où tout a commencé pour lui. Viennent ensuite le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou encore la Nouvelle-Zélande. Rupert Murdoch possède de nombreuses plateformes d'information, une multitude de journaux locaux, des radios, des chaînes de télé dont Fox News.

L'historien David Colon lui a consacré une biographie. : "Rupert Murdoch - L'empereur des médias qui manipule le monde", chez Tallandier. Lors d'un entretien sur France Inter il a confié « Au départ, Murdoch est libertarien. Il considère que l'Etat n'a pas à se mêler de quoi que ce soit. Il est hostile à toute forme de régulation. Il a combattu et bien souvent annihilé toute limite à la concentration des médias au pouvoir et à la puissance des patrons de presse comme lui ».

« Convictions conservatrices »

Il a des convictions politiques extraordinairement conservatrices. Il les masque, parce que la priorité est la rentabilité de ses médias. Il lui est arrivé d'avoir des médias de gauche et de les laisser s'exprimer librement, pourvu qu'ils aient leur public. Mais avec Fox News, il a réussi à faire basculer un électorat traditionnellement démocrate dans le camp républicain et à rendre Fox News incontournable jusqu'à aujourd'hui dans la vie politique américaine ».

Mensonges sur Fox News

Ils lui ont souvent valu des démêlés avec la justice, notamment après les élections aux Etats-Unis, perdues par Trump. Rupert Murdoch a admis que les animateurs de Fox News avaient diffusé des mensonges sur l’élection de 2020.

Affaire de famille

En septembre, Rupert Murdoch a annoncé qu'il passait la main. Qui pour lui succéder ? Rupert Murdoch compte six enfants de trois mariages différents. Chacun participe à l'empire médiatique de leur père. Au final, Lachlan Murdoch, l'aîné de la fratrie vient d'en prendre la tête. Il y jouait déjà un rôle capital. Président de la 21st Century Fox, il est aussi PDG de la Fox Corporation. La guerre de succession n'a pas été sans péripéties. La série "Succession" visible sur une plateforme de streaming s'en est inspirée.

Lucie LE STUNFF

et Alyssa EYMERIT.

La presse : toute une histoire !

Plongez dans l'information ! Découvrez comment la presse est née et a prospéré.

L'histoire de la presse est une saga fascinante, témoignant de l'évolution de la diffusion de l'information à travers les siècles. De ses débuts à l'ère numérique, elle a façonné la manière dont nous recevons et comprenons les nouvelles du monde.

Le commencement

L'invention de l'imprimerie par le célèbre Allemand Johannes Gutenberg entre 1450 et 1454 a marqué un tournant dans la manière dont l'information était produite et partagée. Cette invention a rapidement conquis l'Europe, ouvrant la voie à la création de journaux et à une diffusion plus large de l'information. Cependant, à cette époque, la production restait relativement lente.

Peu de temps après l'invention de l'imprimerie, le concept de journaux a fait son entrée, avec la première gazette parue en France en 1631. Elle est considérée comme l'un des premiers journaux français réguliers, marquant ainsi le début d'une tradition de journalisme qui perdure jusqu'à nos jours.

Après le premier journal

Au fil des années, la presse a continué de se développer, donnant naissance à de nouveaux journaux tels que Le Figaro en 1826 et La Presse en 1836. Depuis ce journal les codes journalistiques restent identiques.

Le 19e siècle a été marqué par l'invention de la presse rotative, qui a révolutionné la production de journaux en permettant une diffusion plus rapide et économique. Elle a contribué à l'essor de la presse écrite à travers le monde.

La télé change la donne

Au 20e siècle, avec l'avènement de la radio et de la télévision, la presse écrite a dû s'adapter pour rester pertinente. Les journaux ont élargi leurs contenus en proposant des reportages approfondis, des analyses et des photos, se distinguant ainsi des autres médias d'information.

L'arrivée d'internet

L'ère numérique, à partir des années 1990, a apporté de nouveaux défis. Les journaux ont dû s'adapter à l'essor d'Internet en offrant du contenu en ligne, en développant leurs sites web et en explorant de nouvelles façons d'atteindre leur public. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle crucial dans la diffusion de l'information et sont encore présents de nos jours.

Manon LE QUELLEC

et Gaël DESCHAMPS.

Un nouveau moyen de s'informer

Aujourd'hui, la population s'informe de manière différente grâce à une grande révolution technique, dont internet, bien sûr.

L'expression "millenials" qualifie les jeunes de 15-34 ans qui ont grandi avec Internet au 21e siècle. Leurs manières de s'informer ont radicalement changé par rapport à celles des générations précédentes. Un sondage réalisé par Ipsos pour Média en Seine et France Info en 2022 a démontré que 94 % des 16-30 ans utilisent au moins un réseau social ou média en ligne pour s'informer sur l'actualité.

L'information, objet de consommation

Le contexte actuel montre un nouveau rapport à l'information devenu de plus en plus une pratique individuelle. La manière de s'informer dépend de plus en plus de l'âge mais aussi des catégories sociales. Les études démontrent ainsi que les cadres supérieurs s'intéressent plus à l'actualité que les classes plus modestes. Les articles et émissions sont payées à la demande en fonction des centres d'intérêts de chacun. Cette immédiateté d'accès et cette individualisation engendrent un manque total de recul et d'analyse.

Des médias en mutation

Le nombre de titres de presse quotidienne régionale est passée de 150 aux alentours des années 1950 à presque une soixantaine aujourd'hui. Leur diffusion est en baisse.

Le journalisme de solutions

Elle essaie de se réinventer par le biais de "journalisme de solutions". D'après Anaïs Dedieu « En plus d'analyser à fond un tel problème de société, on va y répondre en mettant en lumière une solution pratiquée soit au niveau local soit par des institutions ». Par exemple, Nice Matin a vu son nombre d'abonnés exploser grâce au journalisme de solutions.

Le développement d'internet

La presse traditionnelle voit une forte réduction de ses lecteurs. Elle s'est donc adaptée, comme par exemple le journal Ouest-France. Ainsi apparaît tout un écosystème numérique avec 3 plateformes : actu.fr, 20 minutes et Ouest-France. Les résultats sont plus que convenables : 6 millions de visiteurs uniques par jour, 840 millions de pages vues par mois.

Gratuité en ligne

Les jeunes consomment un flot d'informations qui ne sont pas toujours vérifiées. L’État, les principaux médias régionaux et la presse traditionnelle ont donc lancé avec l’École Supérieure de Journalisme de Lille, soutenue par l'UE le plus important projet d'éducation aux médias en France avec un budget de 1,5 millions € en 2018. Des journalistes volontaires vont animer dans les établissement scolaires des sessions de sensibilisation, d'initiation et de perfectionnements pour mieux s'informer.

Bastien PARRA

et Noan NAVARRO.

Elles lancent l'alerte sur les algues vertes

Inès Léraud, Morgan Large ont dénoncé cette pollution sur nos côtes. Non sans risques pour elles.

Les marées vertes sont apparues en 1960 sur les plages bretonnes. On leur attribue des décès liés aux émanations toxiques. Des chiens, des sangliers et un cheval en seraient morts aussi. Même si, à ce jour, aucune conclusion dans ce sens n'a abouti de la part des autorités judiciaires, après plaintes déposées par des familles.

Montrés du doigt

Les agriculteurs et éleveurs bretons sont montrés du doigt. L'azote, le phosphore contenus dans les aliments pour animaux sont pointés comme responsables de la prolifération des algues vertes, via l'écoulement des lisiers chargés de nitrate vers la mer. En cas d’accumulation importante, la décomposition de ces algues produit des gaz qui seraient dangereux pour l’homme comme pour l’animal.

Inès Léraud a enquêté

Inès Léraud, journaliste indépendante, a enquêté sur place. Elle a dénoncé le lobby agroalimentaire breton, responsable, à ses yeux, de ces marées vertes. dans son émission "Journal Breton" en 2016 sur France Culture. Est également parue la bande dessinée Les algues vertes. L'histoire interdite en 2019. Mais elle ne s'est pas fait que des amis en instruisant ce procès à charge contre l'industrie agroalimentaire bretonne.

Pressions et comités de soutien

Certains habitants, des agriculteurs ont très mal pris cette incursion dans leur univers. Et à la sortie de la BD, elle a subi de multiples pressions, déclenchant aussi des comités de soutien à sa cause.

Au-delà du lancement d'alerte, Inès Léraud, qui a engrangé de multiples témoignages en Bretagne, tente de faire bouger les choses. Elle aimerait que les éleveurs adoptent des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Un combat long à mener, dans la mesure où la profession affirme ne pas disposer d'alternatives. Des aliments pour bétail, moins polluants sont aussi plus coûteux.

Morgan Large

Morgan Large est une journaliste bretonne qui a également travaillé sur les algues vertes. Elle anime l'émission La Petite Lanterne et réalise des reportages pour Radio Kreiz Breizh, une station de radio bretonne bilingue basée à Rostrenen. Avec une quinzaine d’autres journalistes, elle lance en juillet 2020 le collectif Kelaouiñ « Informer » en breton dont l'appel pour la liberté d’informer sur l’agroalimentaire en Bretagne est signé par plus de 500 professionnels de la presse.

Et la justice ?

Inès Léraud et Morgan Large, comme tous les lanceurs d'alerte sont protégés juridiquement et pénalement (c'est-à-dire qu'ils ne risquent "aucun danger" à lancer une quelconque alerte), d’après l'article 122-9 du code pénal : « N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite ». Mais cela ne fonctionne qu'aux yeux de la justice et ne les empêche pas d'être victimes d'actions d'intimidation et de menaces, jusqu'à voir leur vie mise en danger.

Elles tiennent bon

Depuis la sortie de son documentaire sur les dérives agroalimentaires, Morgan Large dénonce l’harcèlement qu'elle subit : contrainte de déménager après plusieurs actes de malveillance : boulons de sa voiture dévissés, violation de domicile, chienne empoisonnée...

Inès Léraud n'anime plus son émission sur France Culture à cause de la polémique que celle-ci a engendré suite à la mise en lumière du problème des algues vertes. Mais ces journalistes tiennent bon.

La rencontre

Les deux femmes se sont rencontrées quand Inès Léraud a entamé ses enquêtes sur l'agroalimentaire breton. « Cela a été extraordinaire de croiser nos sources et nos expériences. Elle était la seule à s’intéresser aux mêmes sujets que moi » a indiqué Morgan Large, dans un article du Nouvel Observateur.

Avec Inès Léraud, elle fait partie des quinze membres fondateurs de Splann !. Morgan Large s'en est réjouie : « C’est le média lanceur d’enquêtes bilingue et financé par les citoyens que beaucoup de Bretons attendaient. »

De gros risques

Les lanceurs d'alerte en général prennent de gros risques en voulant dénoncer. Il n'y a pas d'âge, ni de statut social ou professionnel. Mais c'est plus facile quand on est dans la communication. Pour Inès Léraud et Morgan Large qui sont journalistes, la médiatisation de leurs propos était beaucoup plus facile que pour Greta Thunberg, qui elle, n'était qu'une adolescente quand elle a lancé ses alertes sur le climat et l'environnement.

Chanelle NANDELEC et

Maelly CROSNIER-ALANIQUE.

Guerre du Vietnam : une presse influente

Durant ce conflit, les médias ont joué un rôle déterminant sur l'opinion.

Le 1er novembre 1955, débute la guerre du Vietnam. Le monde est alors confronté à un contexte de guerre froide qui oppose deux idéologies, d'un côté les USA capitalistes face à une URSS communiste. A l'époque, le Vietnam est séparé en deux Etats distincts, la République démocratique du Nord, alliée de l'URSS et la République du Vietnam Sud alliée des Etats-Unis.

Information et propagande

Les médias américains commencent à relayer les informations de ce conflit. On voit, le 30 avril 1970, sur toutes les chaînes de télévision le président Richard Nixon démontrant la nécessité de bombarder le Cambodge. Ou encore la photo de soldats américains prise par Larry Burrows qui a fait la une du magazine Life, le 16 avril 1965, avec cette légende : « En compagnie d'un équipage courageux dans un combat mortel ».

Cette photo et ce titre montrent au peuple américain que leur armée et leurs soldats sont forts, courageux et déterminés dans cette guerre.

Nixon réélu en 1972

Cependant, Burns Woodward dans « The last of the President's men », édité par Simon et Schuster en 2015 démontre que les bombardements ayant eu lieu durant cette guerre ont été inutiles et utilisés par le président pour sa campagne de réélection. Ces informations avaient pour but de manipuler l'opinion américaine pour soutenir et recruter de nouveaux soldats. Le président Richard Nixon a été réélu en 1972.

« La jeune fille à la fleur »

Mais les médias commencent à exposer une autre réalité de la guerre. Comme avec la photo de Marc Riboud en octobre 1967 nommée « La jeune fille à la fleur »

prise lors d'une manifestation contre l'engagement des troupes américaines dans la guerre du Vietnam. Cette image montre une fleur face à des fusils à baïonnette. Elle est devenue un symbole de paix dans cette guerre et montre l'innocence des civils face à la violence de l'armée. On trouve aussi la photo de la petite Kim Phuc prise par Nick Ut après un bombardement américain au napalm en juin 1972. Elle traduit t la douleur et la tristesse des victimes et représente un tournant dans cette guerre en dévoilant et dénonçant sa violence .

Les vétérans témoignent

L'opinion publique commence alors à changer. En 1968, environ 530 000 soldats américains sont présents dans cette guerre tandis qu'en 1972 ils ne sont plus que 24 000. Les Américains doutent de plus en plus de la nécessité des bombardements du nord du Vietnam. Ils remettent en question les affirmations du gouvernement. Les témoignages de vétérans du Vietnam font l'effet d'une bombe dans les médias comme celui de John Kerry le 18 avril 1971 qui met en avant un discours anti-guerre et qui s'est rallié dès 1970 au groupe Vietnam Veterans Against the War (les Vétérans du Vietnam contre la guerre).

La chute de Saïgon

Dans les pays occidentaux, on manifeste pour l'arrêt de ce conflit. Des journalistes dénoncent les faits commis durant ces huit années de guerre acharnée. Leur rôle de dénonciateur de crimes contre l'humanité aboutira à la fin de l'intervention des Etats-Unis avec les accords de Paris en 1973.

Une guerre filmée

Le peuple américain a changé d'opinion au fur et à mesure que l'information des médias se déroulait. Cette guerre a été la plus filmée à l'époque, permettant aux citoyens de suivre son déroulement.. Malgré un contrôle de la politique sur les médias au début de cette guerre, ceux-ci on réussi à révéler l'atrocité des combats commis par les forces américaines et ainsi a donné un moyen au peuple de se faire sa propre opinion.

Fin des combats en 1975

Les combats s'achèvent avec la chute de Saigon en 1975, capitale du sud du Vietnam. En 1976, le Vietnam devient alors une République socialiste, ce qui pousse les milliers d'opposants à ce régime à fuir.

Comme dans d'autres conflits, le pouvoir de la presse est incontestable dans sa façon d'orienter les opinions. Ce qui reste encore d'actualité aujourd'hui.

Line THIBAUDEAU,

Léa LE BRONNEC

et Clara STEPHANO.

Les dates clés de 1961 à 1975

1961 : Arrivée au pouvoir de John Kennedy qui lance une "contre-insurrection" au Vietnam.

1963 : Assassinat du président John kennedy.

1964 : Les "incidents du golfe du Tonkin", successions d'attentats commis par le FNL.

1965 : Invasion par les Américains du Nord du Vietnam sous les ordres de Lyndon Johnson.

1968 : Offensive du Têt, déclencheur de l'apogée du Vietnam. Durcissement de la guerre : "Le conflit de tous les superlatifs".

1969 : Arrivée au pouvoir de Richard Nixon, qui annonce le désengagement américain.

1973 : Signature des accords de Paris. Ils mettent fin à la présence américaine au Vietnam.

1975 : Entrée de l’armée nord-vietnamienne à Saigon. Réunification du pays sous l’autorité du Nord communiste.

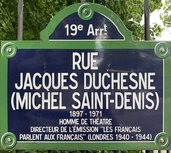

Ici Londres : la radio, arme de guerre

Une date qui marque encore les esprits : le 18 juin 1940. C'est à une France occupée que le général de Gaulle lance son célèbre appel.

Défaite par l'Allemagne nazie d'Hitler, la France de Vichy choisit de collaborer et la Résistance se met en place. Entre censure et propagande, la radio s'instrumentalise, à l'instar de Radio Paris. Nait alors Radio Londres, au lendemain de l'appel de de Gaulle, qui porte la voix de la Résistance, notamment à travers l'émission "Les Français parlent aux Français".

Messages codés

Radio Londres permet l'organisation de la Résistance en diffusant, entre autres, des messages codés, et ce dès le 28 juin 1940. Une véritable guerre des ondes est alors déclarée entre la radio de la collaboration, Radio Paris, et la radio libre, Radio Londres, chacune tentant de rallier l'opinion publique à sa cause. Sans jamais rentrer en réelle confrontation, malgré quelques débats à l'antenne, c'est une bataille d'avancées technologiques qui se livre en parallèle. Les Allemands étendent leur brouillage, alors que Radio Londres essaie d'augmenter la portée de ses ondes.

Écoute interdite

Cependant, l'écoute de cette dernière reste fortement répréhensible et peut conduire à la déportation.

Les bulletins d'informations quotidiens de Radio Londres sont une "lumière" dans le brouillard de propagande propagé par Radio Paris.

L'émission principale est animée par une équipe autour du porte-parole du général de Gaulle, Maurice Schumann. Tous utilisent des pseudonymes : Jacques Duchesne, Pierre Bourdan ou encore Jean Oberlé, à qui l'on doit le slogan de l'émission. De nombreuses opérations de sabotage se révèlent concluantes grâce aux messages codés diffusés, et le débarquement sur les plages de Normandie du 6 juin 1944 est lui aussi annoncé via les ondes.

Garder le moral

Mais, pour la plupart des Français, Radio Londres est un symbole d'espoir, une voix qui les encourage à continuer le combat. C'est aussi une façon comme les autres de se divertir et de garder le moral. En effet, ce ne sont pas que des discours ou des bulletins d'information qui y sont diffusés, mais aussi des chansons, des saynètes...

La radio, comme tout média, peut donc se révéler être un outil extrêmement efficace de propagande ou d'information, selon celui qui s'en sert. Elle peut aussi bien être neutre ou orientée politiquement , dénoncer des pratiques ou redonner de l'espoir. De nos jours, la radio a toujours un impact considérable, par exemple dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie...

Enora MAHIEUX

et Chloé GOMEZ.

Reporter de guerre : un métier risqué

Ils frôlent la mort pour accéder à l'info. Ce sont des personnes aguerries, passionnées par leur métier, parfois au prix de leur vie.

Les reporters de guerre, aussi appelés correspondants ont pour mission d'aller sur le terrain pour recueillir l'information. Pour assurer leur protection lors de leurs différentes interventions, ils doivent porter casque et gilet pare-balle avec l'inscription presse sur leurs vêtements.

Au coeur des conflits

Ils travaillent au coeur des conflits. Et peuvent être pris pour cible par des opposants. Le reporter de guerre doit garder une objectivité tout en traitant avec des sources fiables. Chercher, vérifier et diffuser l'information sont les piliers de leur profession. C'est un travail qui demande de la rigueur et surtout une certaine impartialité.

Pour devenir reporter de guerre, il faut éventuellement faire une école de journalisme. Mais avant tout, on demande aux personnes envoyées sur place d'avoir une connaissance précise de la situation géopolitique, économique, sociale, ou encore religieuse.

Pris pour cibles

On demande aussi de savoir interviewer et de réaliser des reportages. Toutes ces demandes en lien avec l'information sont les prérequis pour devenir reporter de guerre.

Les correspondants de guerre sont souvent pris pour cibles. La cause ? Un contrôle de l'information plus difficile lorsque des sources externes s'intéressent à la situation du conflit ; la guerre du Golfe a subi une forte manipulation de l'information afin de diaboliser l'ennemi irakien et d'éviter une opinion défavorable au conflit situé au Moyen-Orient.

Le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi venu parler de son métier au lycée Colbert à plusieurs reprises a été arrêté en Afghanistan en janvier dernier. Il a été pris au piège et emprisonné, accusé d'espionnage par les Talibans.

284 jours de captivité

C'est après 284 jours de captivité que Mortaza Behdoudi a pu retrouver sa liberté. Malheureusement, de nombreux journalistes sont tués. De 2003 à 2022, ce sont 1 668 reporters de guerre qui ont perdu la vie en exerçant leur métier, selon le bilan de Reporters Sans Frontières.

L'un des pionniers du métier est Albert Londres. Né en 1884, il a péri en 1932 dans l'incendie du Paquebot Georges Philippar. De 1904 à 1932, il a couvert la Première Guerre mondiale, la révolution russe ou encore l'invasion de la Chine par le Japon. En 1927, il a dénoncé dans son livre Terre d'Ébène l'exploitation des Africains et les effets désastreux du colonialisme.

Prix Albert Londres

Après son décès, sa fille et trois journalistes ont créé le Prix Albert Londres en sa mémoire. Il est destiné à récompenser les meilleurs journalistes francophones de moins de 40 ans.

Yuna HERVIEU

et Nathan DELAUNAY.

État et télé, une relation compliquée

Le pouvoir et la télévision, une relation plus que complexe !

A partir des années 60, la télé devient un acteur essentiel, le média dominant ainsi que la première source d'information. Elle est à la fois source d'information, de divertissement, d'éducation, voire de propagande et même de manipulation. L'Etat exerce un véritable contrôle sur la télévision et la radio. Elle sont surveillées par le biais de l'ORTF, Office de Radiodiffusion de Télévision Française. Elle est fondée en 1964 par le général de Gaulle élu président de la République en 1958.

A partir de 1960, le nombre de téléviseurs en France explose jusqu'en 1985 avec 19 millions de téléviseurs dénombrés. Le lancement du premier direct télévisé le 2 juin 1953 retransmet le couronnement d'Elisabeth II.

Mai 68

Les événements de Mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent en France de grandes manifestations ainsi qu'une grève générale. Mai 68 est un mouvement de contestation politique, sociale et culturelle. Elle a pris naissance dans les universités où les étudiants s'inquiètent de leur avenir et rejettent le système de sélection.

Suppression de l'ORTF

En 1975, la loi sur l'audiovisuel supprime l'ORTF et divise ses activités en sept organismes autonomes dont une société de radiodiffusion publique (Radio France). Naissent trois nouvelles chaînes publiques : TF1, Antenne 2 et FR3.

Le 6 novembre 1984, est créée Canal+, première chaîne privée. Suivront la Cinq et la Sept. Puis M6. En 1987, TF1 est privatisée par le gouvernement de Jacques Chirac.

La télé se privatise de plus en plus. Cette privatisation a pour objectif de créer une concurrence entre différentes chaînes. Le public y prendra vite goût avec les dramatiques télévisées. Mais la télé reste une affaire publique. L'Arcom (ex-CSA) exerce un contrôle continu sur les programmes audiovisuels diffusés. Il vérifie si ces derniers sont conformes à la loi et aux règlements.

Une censure toujours présente

Mais la censure est toujours présente, encore aujourd'hui. Dans une tribune, plusieurs centaines d’éditeurs de presse, dont le groupe SIPA-Ouest-France, ont lancé un appel à l’Europe au sujet du European Media Freedom Act, projet de règlement sur la liberté des médias qui entend créer un cadre européen pour la liberté de la presse. Ils ont écrit : « Le projet actuel de règlement sur la liberté des médias préparé rapidement, sans examen des situations nationales ni de véritable concertation avec les médias. Il risque d’aboutir au résultat inverse à celui recherché et de marquer une véritable régression en matière de liberté dans des pays où celle-ci est pourtant vivace ».

Manon VOIRIN

et Candice BESANCON.

La censure dans les pays autoritaires

Des médias hautement surveillés et contrôlés en temps de crise.

L'information est cruciale, d'autant plus en temps de crise. Il devient alors vital de s'informer sur les changements sociétaux capables d'impacter notre mode de vie. Malheureusement, cette volonté n'est pas respectée dans les pays qui ont adopté un régime politique de type autoritaire.

Camus a dit...

Ils ont tendance à utiliser la censure à tout va. Albert Camus ne disait t-il pas : « La presse libre peut sans doute être bonne ou mauvaise, mais assurément, sans la liberté, elle ne saura jamais être autre chose que mauvaise ». Ces paroles ne sont probablement pas encore arrivées en Chine qui tarde à faire valoir pleinement cette liberté.

Le Covid 19 en Chine

En dépit de la loi de 2008 adoptée par la Chine sur la liberté de la presse, on peut se demander s'il ne s'agit pas seulement d'un écran de fumée. En 2019, la Chine a usé de la censure, lors de la crise sanitaire du Covid-19. Selon une enquête menée par la BBC, de nombreux internautes chinois en attente de réponses, sur des plateformes tel que Sina Weibo (réseau social chinois), intéragissaient sur le nouveau virus.

Des posts ont subsisté

Le gouvernement a tenté de masquer cette crise sanitaire et de maintenir le calme dans sa population. Il a supprimé volontairement des publications dites antigouvernementales. Malgré une constante surveillance de ces réseaux sociaux, grand nombre de posts sont restés visibles tant ils étaient nombreux. C'est donc une défaite pour le gouvernement qui se bat pourtant afin de toujours garder une image intacte du pays, pour éviter tout débordement.

En Russie aussi

Mais les Chinois ne sont pas les seules victimes de la censure. Les médias russes en font les frais et particulièrement depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Seuls des sujets à la gloire des forces russes sont autorisés. Aucune critique n'est tolérée. L'association Reporters sans Frontières place la Russie en bas de classement (148e sur 180) en matière de liberté de la presse.

7 000 sites fermés

Depuis la loi de 2019 qui restreint l'expression des médias, et qui veut instituer un « internet souverain », 7 000 sites ont été fermés. Depuis le début du conflit avec l'Ukraine, les principaux médias internationaux ont quitté la Russie. Pour contrer cette censure, les journalistes indépendants ont quitté leur pays et tentent de poursuivre leur travail d'information depuis l'étranger.

Thaïs LE RHUN

et Aésa THIERY.

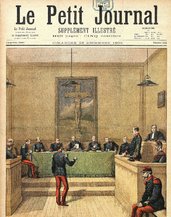

Chronologie de l’affaire Dreyfus

(1894-1906)

L'affaire Dreyfus peut être divisée en 3 phases.

1894-1896 : une affaire d’espionnage

1894 : le capitaine Alfred Dreyfus est accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne.

1895 : le capitaine Dreyfus est dégradé publiquement. En avril, il est déporté en Guyane.

1896-1898 : une affaire judiciaire et médiatique qui divise l’opinion publique

1896 : une contre-enquête établit la culpabilité de Esterhazy. Il sera acquitté par l’armée.

16 novembre 1897 : Mathieu Dreyfus publie dans la presse une lettre au ministre de la Guerre, dans laquelle il dénonce Esterhazy comme l’auteur du bordereau. Une enquête est ouverte.

13 janvier 1898 : Emile Zola fait publier dans le journal L’Aurore « J’accuse… ! ». Il est jugé pour diffamation et reconnu coupable.

1898 : les dreyfusards créent la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen.

1898 : les antidreyfusards créent la Ligue de la Patrie française, une ligue ultra-nationaliste.

1899 : la Cour de cassation déclare recevable la demande d’une révision du procès Dreyfus.

1899-1906 : une affaire politique

1899 : un nouveau procès a lieu à Rennes devant une cour militaire. Dreyfus est déclaré coupable et est condamné à 10 ans de réclusion.

1899 : Alfred Dreyfus est gracié par le président de la République, Émile Loubet.

1906 : la Cour de cassation casse le jugement de Rennes, déclare l’innocence de Dreyfus et le réintègre dans l’armée.

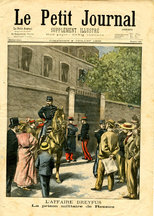

La presse et l'affaire Dreyfus

Les journaux de l'époque ont eu un rôle déterminant.

Aux origines de l'affaire Dreyfus

En 1894, Alfred Dreyfus est capitaine dans l’armée française. Français d’origine juive et alsacienne, il est le suspect idéal dans une affaire d’espionnage au profit de l’Allemagne où des documents importants sont fournis à l’armée allemande. En décembre 1894, se tient le procès à huis clos du capitaine Dreyfus devant le conseil de guerre. L’accusé est condamné à l’unanimité sous l'inculpation de haute trahison.

Le 5 janvier 1895 le capitaine Dreyfus doit subir le déshonneur d’une dégradation publique dans la cour de l'École Militaire, aux Invalides à Paris. Il est déporté en Guyane.

D’une enquête d’espionnage à l’affaire Dreyfus

La presse se fera l’écho de l’affaire qui deviendra l’affaire Dreyfus. Des fuites permettent à la presse de révéler l’affaire à ses lecteurs. Très vite les journaux politiques antisémites français La Libre Parole d’Edouard Drumont qui a comme sous-titre : « La France aux Français » et Le Grelot renforcent l’accusation d’Alfred Dreyfus en utilisant tous les stéréotypes antisémites profondément ancrés dans l’opinion publique.

Alfred Dreyfus, injustement accusé d’espionnage, se voit en plus victime de l'antisémitisme.

Jusqu’en 1896, cette affaire est considérée comme un simple fait divers par la presse. Quelques articles rendent compte de la condamnation de Dreyfus.

L'opinion publique contre Dreyfus

En 1896, une contre-enquête menée par le lieutenant-colonel Picquart du service de renseignement établit la culpabilité du commandant Esterhazy et démontre la fabrication d'un faux accusant injustement le capitaine Dreyfus. Mais Esterhazy est acquitté par un conseil de guerre.

Pour l’armée, comme pour l’opinion publique, Dreyfus ne peut-être que coupable. Seuls son épouse et son frère Mathieu Dreyfus tentent de prouver son innocence.

Il portera plainte auprès du ministère de la Guerre contre Walsin Esterhazy, plainte qui aboutira à la révision du procès du capitaine Dreyfus le 7 août 1899 devant le conseil de guerre à Rennes et à la grâce présidentielle d’Alfred Dreyfus le 19 septembre 1899.

La presse en ébullition

Mathieu Dreyfus tente de rallier l’opinion par la presse.

Face aux accusations, l’armée traduit Esterhazy en Conseil de guerre mais l’acquitte le 11 janvier 1898

En réaction, Emile Zola publie dans l'Aurore la « Lettre à M. Félix Faure, président de la République » dont le titre est « J’accuse ! ».Le numéro est tiré à 300 000 exemplaires, soit dix fois plus que son tirage habituel. L'affaire éclate au grand jour, les passions se déchaînent et la presse les amplifie. Les journaux entretiennent un véritable feuilleton, en publiant des informations à la suite, s’engageant pour ou contre la culpabilité de Dreyfus, pour ou contre la révision du procès. L'opinion publique suit assidûment cette affaire relayée par une presse d'opinion.

La France coupée en deux

Les dreyfusards mettent en avant la défense du droit, de la justice et de l'individu face à la raison d'État. Ils sont soutenus par les partis de gauche et du centre, par des personnalités comme Jaurès, Zola, Péguy, Anatole France. Ils exigent un nouveau procès au nom de la justice.

La Ligue des droits de l’Homme et du citoyen est créée en 1898 pour défendre un innocent, le capitaine Dreyfus.

Les antidreyfusards veulent le maintien de la condamnation de Dreyfus au nom de l'honneur de l'armée, des valeurs d'ordre et d'autorité. Reconnaître l’innocence de Dreyfus c’est affaiblir la France, car c’est reconnaître une erreur de l’armée. Ils sont aussi antisémites. C’est le début d'une violence verbale et physique. Certains journaux prônent ouvertement la « chasse aux Juifs ». A l’époque, l’antisémitisme est considéré comme une opinion et non comme un délit.

Une presse d'opinion

Entre l’arrestation du capitaine Alfred Dreyfus en 1894 et sa réhabilitation en 1906, plus de 100 000 articles sont publiés dans la presse française. La presse devient un contre-pouvoir face à des institutions comme l’armée ou l’Église. Elle fait évoluer l’opinion publique majoritairement anti-dreyfusarde. En février 1898, plus de 87 % des titres sont antidreyfusards ; sept mois plus tard, ce n’est plus que la moitié. La presse a fait bouger l’opinion en s'engageant dans les premières grandes batailles d’opinion.

Timmy DEMADE UURA

et Chaïma MAVOUNA.