Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 5 - Mars 2021 | www.saint-francois-xavier.fr |

Libertés en action !

Pour ce 5e numéro de l'Aurore, nous avons décidé de vous présenter un journal sur le thème de "La Liberté".

La liberté se compose d'un ensemble de droits qui permettent de pratiquer, faire, aimer ou défendre une cause.Tout cela se fait sans aucune pression venant d'autres personnes. Selon le dictionnaire Larousse, la liberté est un droit reconnu par la loi dans certains domaines. Le dictionnaire Le Robert nous dit, quant à lui, que la liberté garantit une possibilité d'agir dans une société organisée, dans la limite des règles et en suivant son propre jugement. Cette liberté donne la possibilité de penser, agir, s'exprimer selon ses propres choix. Dans le monde, nous pouvons observer qu'il y a autant de libertés que de devoirs et d'interdictions.

Dans ce numéro, nous allons (re)découvrir des libertés au niveau national, à l'occasion des débats autour de l'article 24(page 3) ou encore au niveau international à propos de la démocratie américaine (page 2). Nous verrons enfin comment la culture (page 4) ou le sport (page 4) peuvent être des lieux d'expressions de la liberté.

Réponses au QUIZ du précédent journal :

FAUX / VRAI / VRAI / VRAI / FAUX / FAUX / VRAI

Le "Pays de la Liberté" est-il vraiment démocratique ?

La démocratie nous permet de vivre librement. Nous avons interrogé les élèves et des professeurs pour savoir si cela vaut aux États-Unis.

Le 20 janvier dernier, le 46e président, Joe Biden, entrait en fonction. Son élection marquait un changement d'horizon par rapport à son prédécesseur et sa politique dite liberticide.

Selon deux professeurs d'histoire-géographie, les États-Unis sont un pays démocratique. La multiplicité des institutions, la séparation des pouvoirs ou le suffrage universel en sont des preuves. Les nombreux impeachments (mise en accusation envers un haut fonctionnaire) contre l'ancien président Donald Trump montrent aussi que les Américains tiennent à leur démocratie.

Au lycée, le point de vue des élèves s'accorde avec l'avis des professeurs. 58 % des lycéens considèrent les États-Unis comme un pays démocratique (cf. graphique 1). Néanmoins, le système de vote indirect est souvent relevé par les 42 % restants, plus critiques. "« Il ne reflète pas le choix des citoyens » selon eux. La "loi du plus fort" et la présence des deux seuls partis politiques (Républicains et Démocrates) font également débat.

Mais qu'en est-il de la liberté aux États-Unis ? Contrairement à la question de la démocratie, une écrasante majorité (79 %) des lycéens interrogés pense que les USA sont bien un pays libre (cf. graphique 2). La Constitution américaine est "la garantie du respect des libertés fondamentales" pour beaucoup. Dans le classement mondial, selon Reporters sans Frontières, en 2020, le pays se positionne en 45e place sur 180, soit 11 places après la France. Les lycéens pensent que cela est dû à la peine de mort, toujours en place, et à la politique liberticide de Donald Trump. « La minorité n'est pas prise en compte : le racisme limite la liberté des Afro-Américains ». Pour les professeurs interrogés, les USA sont un pays "libre et conquérant". Il n'hésite donc pas à "manifester son opinion". Néanmoins, ils critiquent le contrôle des médias par les puissances : Foxnews soutient Trump, par exemple.

Les États-Unis sont, pour certains, un pays libre et démocratique. Pour d'autres, leurs libertés sont réglementées et leur démocratie plus qu'imparfaite. Mais peut-être que tout n'est qu'une question de point de vue...

Lylou CAUDAL.

La liberté de la presse, ce bien si précieux

Qu'en est-il de la presse française et internationale ?

Le 16 octobre 2020, un professeur d'histoire-géographie des Yvelines a été assassiné par Abdoullakh Anzorov. Samuel Paty avait montré des caricatures blasphème du journal Charlie Hebdo sur la religion musulmane. Cet attentat a mis en avant la difficulté à exercer la liberté d'expression de nos jours. Essayons de dresser un état des lieux de la presse en France et à l'étranger.

Dans notre pays ?

La liberté de la presse est inscrite dans la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Selon Edouard Maret « les journalistes s'appuient sur cette déclaration pour exercer leur métier ». Ils peuvent, comme le montre le journal Charlie Hebdo, critiquer, dénoncer, expliquer, blasphémer... des sujets d'actualités. Néanmoins, ils doivent suivre une charte des journalistes comme le respect des uns et des autres en se censurant. Le métier de journaliste est remis en cause, ces dernières années, par la montée des interférences capitalistiques. Cela favorise une minorité de personnes à avoir le monopole sur la presse. Cela crée une information verticale. D'après Reporters Sans Frontières, et son classement concernant la liberté de la presse dans les différents pays, la France arrive au 34e rang.

Et dans le monde...

La liberté de la presse est limitée dans certains pays comme en Chine. Dans ce pays, les journalistes peuvent être enfermés voire tués pour avoir dévoilé des informations qui déplaisent au gouvernement. De nos jours, Internet permet de contourner cette interdiction. On voit l'émergence de lanceurs d'alertes. Ces personnes dénoncent des comportements jugés dangereux pour l'humanité. Les réseaux sociaux permettent à toutes personnes ayant un compte de se transformer en journaliste pouvant propager des fake news. Souvent critiqués, les propriétaires de réseaux sociaux doivent faire face à la montée des fausses informations.Ils peuvent alors bannir des personnes de leur plateforme comme Twitter l'a fait avec Donald Trump.

Lylou CAUDAL

et Chloé BUREL.

La PMA est-elle une liberté ?

Le premier août 2020, Le Point publie "PMA pour toutes : l'Assemblée adopte le projet de loi bioéthique".

Cet été après de nombreux débats entre députés la PMA a été autorisée par l'Assemblée Nationale.

Qu'est-ce que la PMA ? Que dit la loi Française ?

Un couple hétérosexuel diagnostiqué infertile peut recourir à la PMA (procréation médicalement assistée) s'il répond à divers critères. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour ces reproductions artificielles : la fécondation in vitro (FIV) ou l'insémination artificielle. En 2015,102 601 personnes ont fait appel à la PMA, 24 839 grossesses seulement sont arrivées à leur terme, soit 3 % des naissances françaises. D'après l'Assurance maladie, une insémination coûte 950 € contre 2 900 € pour une FIV. Ces dépenses sont cependant remboursées par la Sécurité Sociale et ce jusqu'à 4 tentatives.

Réforme 2021 :

L'Assemblée Nationale a voté majoritairement pour l'accès de toutes les femmes qui le souhaitent à la PMA. En revanche, les sénateurs ont adopté un amendement visant à limiter sa prise en charge. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale mais d'autres débats parlementaires vont encore avoir lieu en ce début d'année 2021. Si le texte est définitivement adopté, il devrait alors paraître au Journal Officiel au début du printemps.

Qu'en pensent les pays européens ?

Les pays autorisant la PMA pour les couples lesbiens et les femmes seules sont les pays hispaniques et le Royaume-Uni. Au contraire, ceux qui l'interdisent sont par exemple la Lituanie et l'Allemagne.

La PMA et la liberté, des avis divergents :

D'après des élèves du lycée :

Pour :

Les partisans de la PMA défendent le fait que chacun puisse avoir le libre arbitre d'avoir ou non un enfant afin de ne négliger aucune personne de la société et de ne favoriser en aucun cas le désir des couples hétérosexuels par rapport aux homosexuels.

Une élève de terminale explique : « La société est en train de changer et notre vision des relations familiales doit évoluer ». EIle continue son argumentation en citant une étude du journal britannique BMC (BioMed Central). Cette étude montre que les couples homosexuels arrivent aussi bien à éduquer et à rendre heureux leurs enfants, que ceux nés de parents hétérosexuels. Enfin, elle décrit la PMA comme une question de justice et de bien-être pour chaque individu.

Contre :

Autoriser l'accès à la PMA aux couples homosexuels est participer volontairement à la destruction de la famille, pour un autre élève en terminale.

Le but n'est pas de discriminer les couples lesbiens mais de faire en sorte que l'enfant soit dans un cadre propice à son épanouissement. Pour se construire, il a besoin de repères, notamment de savoir d'où il vient. Ainsi, dire à un enfant qu'il vient d'une éprouvette et qu'il ne connaîtra possiblement jamais son père, ne semble pas aider un enfant dans sa construction pour l'élève. Il évoque enfin les incertitudes de la PMA quant aux conséquences psychologiques qu'elle peut avoir sur l'enfant.

Chloé BUREL

L'article 24 au cœur du débat

Éclairage du commandant Yannick Le Barre sur ce texte de loi qui déchire la France.

L'article 24 fait débat et les avis sont mitigés au sujet de la validation de cet article de loi. Son objectif réside en le floutage des photos et vidéos nuisibles, montrant les forces de l'ordre en service. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour vous répondre, nous avons eu l'opportunité d'interviewer le commandant de police Yannick Le Barre :

Êtes-vous favorable à la rédaction de l'article 24 ?

Yannick Le Barre déclare que les policiers sont tenus au devoir de réserve et ne peuvent donc pas donner leur avis à autrui. Cependant, il faut savoir que les menaces, harcèlements,...sont déjà punis par la loi . L'écriture de cet article est de permettre la poursuite en justice d'internautes qui diffusent des publications malveillantes à l'égard des forces de l'ordre. C'est une consolidation des articles protégeant les policiers, mais ces vidéos sont aussi utiles lors de dérapages. Cet article 24 précise bien "dans le but de porter atteinte", signifiant un aspect malveillant et une volonté de nuire...

Que pensez-vous des polémiques autour des violences policières ?

Les violences policières sont le fait d'une minorité de policiers. Certaines images travestissent la réalité car elles sont parfois sorties de leur contexte, tout ceci afin de faire le "buzz". Lorsque les policiers sont innocentés, il n'y a pas autant de publicités qu'au moment de l'accusation car les médias ne s'y intéressent pas.

Pas une administration, pas une institution ne fait l'objet d'autant de contrôles et d'enquêtes administratives.

60 % des sanctions envers les fonctionnaires d’État concernent des policiers.

Dans son dernier rapport annuel, l’IGPN (N.D.R.L inspection générale de la police nationale) révèle que les avertissements et les blâmes représentent 89 % des sanctions disciplinaires. Cela montre que la majorité des fautes commises par les policiers ne sont pas lourdes. Les fautes graves, pouvant aller jusqu’à la révocation ou la mise en retraite, sont quant àelle beaucoup moins fréquentes. Elles représentent seulement 39 sanctions sur 1 678 en 2019.

Avez-vous personnellement reçu des menaces ? Ou subi des violences physiques ?

Tous les policiers de terrain ont fait au moins une fois l'objet de menaces ou d'insultes voire de violences physiques.

La situation quotidienne des forces de l'ordres'aggrave au fil des années, en effet le nombre d'agents blessés a doublé en quinze ans. De plus le taux de mortalité lié au suicide est le plus élevé dans cette profession comparé au reste de la population.

Chaque jour, 20 fonctionnaires sont victimes de leurs interventions, ce macabre bilan souligne une augmentation du déni d'autorité et de la haine "anti-flics".

En 2020, 36.043 violences envers les agents ont été comptabilisées.

"Les individus violents, racistes n'ont rien à faire dans nos rangs et s'il y en a ils restent largement minoritaires." conclu-le commandant de police Yannick Le Barre.

Julie GUYOT

et Maxence DIART.

La culture, lieu d'expression des libertés

Au fil des siècles, l'art s'est imposé comme un moyen d'expression efficace, et les artistes n'ont pas hésité à consacrer leurs œuvres pour clamer leurs droits. La période révolutionnaire des derniers siècles fut marquée par la censure, mais également par la ruse des créateurs pour faire passer leurs messages, jusqu'à ce que l'insurrection devienne un choix privilégié par les artistes. L'exemple du tableau d'Eugène Delacroix La Liberté guidant le peuple est démonstratif. Cette peinture de 1830 est l’une des œuvres les plus reprises pour comprendre la liberté, comme l’atteste le clip de Coldplay Viva La Vida vu près de 700 millions de fois, où le tableau apparaît. Malgré son ancienneté, cette peinture reste un symbole d’insurrection universel, très évocateur pour le public. Ainsi, la révolution est souvent présente dans les arts lorsque le thème de la liberté est abordé.

La source de la connaissance

D’un point de vue social, il est évident que la culture permet de s’intégrer dans la société puisqu'elle nous donne des références communes. Avoir des connaissances permet également de s’ouvrir au monde et de le comprendre, chose essentielle lorsque l’on souhaite se développer humainement. Ensuite, une culture solide apporte un esprit critique unique. L'appréciation des œuvres demande en effet une certaine prise de position. L’éducation culturelle est le meilleur moyen pour que le peuple s'affranchisse de sa superficialité, puisqu'une image touche plus facilement. Toutes ces formes d’éducation faites par la culture sont donc reliées et ouvrent le chemin vers la liberté.

L'expression fondamentale de la pensée

N’oublions pas non plus que l’art permet l’expression des artistes. Effectivement, pourquoi un peintre ou un musicien n’aurait-il pas le droit de laisser libre cours à son imagination ou de dévoiler réellement le fond de sa pensée ? Aujourd’hui, en France, les artistes sont libres dans leur expression mais cela n’est pas le cas partout. Les œuvres actuelles reflètent les pensées et les espoirs des Hommes, concernant surtout les jeunes démocraties. Les réseaux sociaux sont également des espaces relativement libres, qui permettent de croiser les cultures. Pour autant, peut-on tout dire dans l'art ?

Des libertés limitées

Ce sujet montre aussi quelques limites puisque, de nos jours, la liberté est de plus en plus réduite par la culture de masse, qui incite à consommer sans réfléchir. Ainsi, le récepteur est contrôlé par le vendeur qui le conduit. De plus, la pression exercée sur la culture et l’exigence du public limitent les artistes dans leurs créations, ces derniers doivent donc sans cesse s'adapter. Enfin la “cancel culture” est un fléau de la société qui consiste à effacer certains individus de toute forme d’art afin de refuser leur existence.

Malgré tout, il est inutile de s’abattre sur cette conclusion lorsque l’on sait que la culture reste le principal vecteur de liberté.

Mathis BONAMY

1re1

Les sportifs sont-ils libres ?

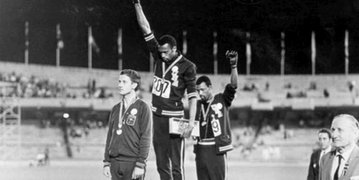

Depuis les Jeux Olympiques de Mexico en 1968, et les poings levés de John Carlos et Tommie Smith, les sportifs osent prendre la parole publiquement pour défendre les causes qui leur tiennent à coeur.

Mais est-ce vraiment

leur rôle ?

Par leur influence, les sportifs peuvent faire changer les mentalités. Or, ces sportifs ne sont pas souvent écoutés puisque leur rôle se limiterait simplement à divertir. Leur manque supposé de connaissances est souvent motif de critiques à leur encontre.

Kyllian Mbappe a particulièrement goûté à ces critiques, notamment au niveau de son salaire lorsqu'il a pris position contre les violences policières, l'été dernier : « ça gagne des millions et ça se permet d'ouvrir sa bouche », tweetent certains anonymes.

L'exemple le plus frappant est sûrement celui de Colin Kaepernick, joueur de football américain ayant lancé une vague de boycott de l'hymne américain avant les matchs de NFL, la ligue américaine de football américain.

Cet acte a entraîné la fin de sa carrière puisqu'il n'a plus retrouvé d'équipe après ce geste. Depuis, Colin Kaepernick est devenu tête d'affiche d'une campagne publicitaire de la marque Nike et a été désigné ambassadeur de la conscience par l'Organisation non gouvernementale Amnesty-International.

La légitimité des sportifs porteurs de messages, et aux convictions fortes, semble de plus en plus importante et reconnue. Nous pouvons, en effet, le constater avec Lebron James et Lewis Hamilton. Ces deux sportifs sont mondialement connus et considérés comme des porte-paroles de la lutte mondiale contre le racisme.

Malo SOQUET,

Romain GAITTE.