Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

À la découverte de vocations insolites

La Tanière, un zoo-refuge incroyable !

Page 7

Comment une simple ferme pédagogique est devenue un refuge pour animaux en détresse, grâce à deux passionnés...

| N° 17 - Février 2025 | www.mfr-72.fr |

Une école insolite

Page 3

Venez rencontrer deux passionnés de musique qui ont fait de leurs passions leur métier

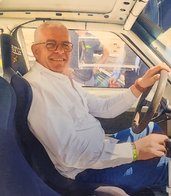

Passion automobile : rencontre avec un pilote dans l'âme

Dès son plus jeune âge, Philippe Gaignon, Président des MFR de la Sarhe a su que les voitures occuperaient une place essentielle dans sa vie.

"Tout petit, mes parents m'ont inscrit au karting, je devais avoir 12 ans. J'ai fait mes premiers tours sur un petit circuit à l'intérieur du mythique circuit Bugatti du Mans."

Une passion précoce qui le mène rapidement à la compétition.

Le karting, une porte d'entrée vers la compétition.

"On a tous démarré par la classe 100, une catégorie d'entrée en karting. Au fil du temps, un nouveau circuit a été construit au Mans, remplaçant l'ancien, et c'est là que ma passion s'est renforcée." Contrairement à certains de ses camarades qui mettaient les mains dans le cambouis, Philippe préfère se concentrer sur la conduite : "Je n’y connaissais rien en mécanique, mais heureusement, une équipe de bénévoles était là pour nous accompagner et nous apprendre."

Du karting au rallye : un passage obligé

Grandir près du circuit des 24 Heures du Mans a naturellement plongé Philippe Gaignon dans l’univers du sport automobile : "Dès qu'il y avait une course, on y allait." Avec l’obtention de son permis de conduire, l’envie de compétition ne l’a pas quitté. "Je me suis inscrit au Championnat de France de rallye. Je me battais avec sept ou huit voitures d'une même catégorie. À l'époque, je pilotais une Fiat Autobianchi."

Une passion freinée par la réalité financière

Si Philippe Gaignon a connu l’adrénaline des rallyes, il a dû faire face à une contrainte incontournable : le budget. "Le sport automobile coûte cher. J’ai mis la compétition de côté pour me concentrer sur ma vie personnelle, construire ma maison, fonder une famille".Une pause nécessaire qui ne l’a pas empêché de suivre sa passion autrement : "Avec des amis, on a continué à se déplacer pour voir des rallyes du championnat du monde, comme le Monte-Carlo."

Aujourd’hui, il a trouvé un moyen de rester proche du monde automobile. "Je travaille avec un concessionnaire en tant que chauffeur. Mon rôle est d’emmener des voitures aux quatre coins de la France. Ce ne sont pas des voitures de course, mais cela me permet de garder le contact avec la route et l’univers automobile." Quant à son rêve de toujours, il reste intact : "Je n’ai pas eu l’occasion de conduire une Porsche professionnellement, mais de temps en temps, je m’en loue une pour le plaisir. Être derrière un volant, c’est ce que j’aime par-dessus tout."

Un parcours passionné, ponctué de choix et de défis, mais toujours guidé par l’amour du pilotage. Une chose est sûre : pour Philippe Gaignon, l’automobile n’est pas qu’un simple moyen de transport, c’est une véritable histoire d’amour.

Mélanie P.

Fédération MFR72

De Budapest à la France : un voyage entre engagement et passion

Passionnée par les cultures orientales et l'architecture japonaise, j'ai fait le choix du volontariat en France.

Originaire de Budapest, capitale de la Hongrie, j'ai consacré mes études à l'apprentissage des langues et cultures orientales, avec une spécialisation en japonais. Parallèlement à mon cursus universitaire, j'ai effectué un stage dans une agence bancaire, en charge de la gestion des dossiers. Cependant, c'est mon implication dans un programme social qui a marqué mon parcours : l'organisation d'activités et d'excursions pour des enfants défavorisés de 11 à 14 ans.

Après l'obtention de mon diplôme, une question se posait : poursuivre dans le domaine bancaire ou s'orienter vers une carrière plus proche de mes études ? C'est en découvrant le Corps européen de solidarité que j'ai trouvé une nouvelle voie. J'ai pensé que ce serait une chance inouïe d'apprendre une nouvelle langue, de m'immerger dans un autre pays et de continuer à travailler avec les enfants, d'une autre manière.

Un volontariat riche en apprentissages

Arrivée en France fin août 2024, j'ai rapidement dû m'adapter à un nouvel environnement. Le début fut semé d'embûches, notamment la barrière de la langue et la découverte du système éducatif français. Mais avec le temps, j'ai su trouver mes marques. Ce travail est très gratifiant. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre, je me sens de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, je consacre une grande partie de mon temps à la Maison Familiale Rurale (MFR), une structure qui me permet de mettre en pratique mes compétences et d'accompagner les jeunes au quotidien.

L'architecture japonaise : une passion profonde

Au-delà de mon engagement social, je nourris ma passion pour l'architecture japonaise, un sujet que j'ai approfondi durant mes études universitaires. L'architecture ne se limite pas à des bâtiments ; elle reflète la vie quotidienne, les interactions sociales et l'histoire d'un peuple. En particulier, je m'intéresse à trois aspects de la culture matérielle japonaise : l'habillement, l'alimentation et la construction. J'explore notamment comment l'architecture a évolué au fil des époques, des maisons de samouraïs de l'ère Tokugawa aux transformations de la période Meiji, marquée par l'occidentalisation. J'aime analyser comment le Japon, après des siècles d'isolement, a su intégrer de nouvelles influences tout en préservant son identité.

Un futur plein de promesses

Aujourd'hui, je continue mon volontariat en France avec un regard tourné vers l'avenir. J'espère que cette expérience m'ouvrira de nouvelles portes, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou un projet lié à ma passion pour le Japon. J'ai hâte de voir où cette année me mènera et quelles nouvelles expériences elle me réservera.

Mirjam, volontaire hongroise

MFR Verneil-le-Chétif

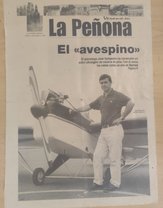

Le charpentier de l’air

Dans un monde où la haute technologie semble dominer l’aviation, il existe encore des artisans qui perpétuent un savoir-faire d’exception.

Un homme incarne à lui seul la fusion parfaite entre tradition et innovation : José Sampedro del Río, un charpentier de l’air hors du commun. Son histoire est celle d’une passion inébranlable, d’un rêve qui a su défier le temps et les contraintes de la vie.

Le parcours d’un passionné

« La définition même de la passion, c'est mon père. Enthousiaste, rêveur, il a toujours eu la tête dans les nuages. » indique sa fille Ana.

Né en Cantabrie (Espagne) en 1958, José grandit au sein d’une fratrie de huit enfants. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par tout ce qui vole. Mais la réalité le rattrape rapidement : à 14 ans, il quitte l’école pour aider sa famille et devient apprenti charpentier. Un avenir tout tracé, pourrait-on croire. Pourtant, ce départ prématuré du monde scolaire ne l’empêche pas de nourrir son amour du ciel.

Des cerfs-volants aux avions ultralégers

Dès l’enfance, son imagination débordante le pousse à créer. Avec de simples morceaux de tissu et quelques objets trouvés chez lui, il fabrique ses premiers cerfs-volants. Mais très vite, ces créations deviennent trop petites pour lui. À 13 ans, il rejoint un club d’aéromodélisme et commence à participer à des compétitions. Un premier pas vers l’envol.

À 16 ans, alors qu’il feuillette un magazine, il tombe sur un article consacré au « deltaplane », une discipline encore méconnue en Espagne. La révélation est immédiate. Avec l’aide d’un expert français, il construit son premier appareil et participe à la fondation d’un club, organisant des démonstrations lors de festivals régionaux. C’est ainsi qu’un jour, défiant le vent et l’altitude, il devient le premier homme à survoler les majestueux Picos de Europa.

Un charpentier de l’air autodidacte et ingénieux

Les années passent, et José devient père de deux enfants. Il s’établit comme charpentier indépendant et ouvre son propre atelier. Mais la passion ne l’a jamais quitté. Alors, lorsqu’un ami lui prête un plan américain de construction aéronautique, il se lance dans un projet fou : construire un avion ultraléger en bois de pin et en tissu, chez lui, dans son garage. Trois ans d’essais, d’erreurs et d’ajustements plus tard, son rêve devient réalité. Après inspection par des ingénieurs, son avion est immatriculé, prêt à prendre son envol. Ce sera le premier d’une série de six « trikes » ultralégers, chacun façonné de ses mains expertes.

Son talent dépasse même les portes de son atelier : on lui propose d’enseigner la fabrication d’hélices en bois à l’université d’ingénierie. Mais José n’est pas un théoricien. Son savoir, il le vit, il le ressent. L’expliquer avec des mots lui semble presque impossible.

Un héritage toujours vivant

Après plus de 40 ans d’aventures aériennes et des milliers d’heures passées dans le ciel, José décide, il y a deux ans, de se retirer du monde de l’aviation. Mais peut-on réellement quitter un rêve ? Son regard se tourne toujours vers le ciel, scrutant les nuages comme il l’a toujours fait.

De l’atelier à la piste de décollage, le charpentier de l’air incarne une alliance rare entre artisanat et innovation. Il prouve que parfois, avec du bois, du tissu et une passion indéfectible, on peut encore faire voler les rêves les plus audacieux.

Ana, volontaire espagnole

MFR Bernay

De l’exil volontaire à la Sarthe : itinéraire d’une jeune engagée

Un parcours semé de doutes et d’ambitions.

Depuis toujours, je n'ai jamais aimé rester chez moi. L’appel du large et de la nouveauté m’a toujours animée. Après le lycée, le choix des études a été une véritable épreuve : historienne, journaliste, avocate… Les options étaient multiples. Finalement, c’est sur les conseils d’un proche que je me suis orientée vers le travail social. Diplômée, j'ai poursuivi mes études avec un master en protection juridique des groupes vulnérables et un autre en formation des enseignants. Ma motivation ? Comprendre un monde en mutation, toujours plus diversifié et inégalitaire.

Des engagements concrets sur le terrain

Durant mon cursus, je m’investit pleinement. D'abord technicienne de l’éducation, j'accompagne des adolescents en difficulté. Après l’université, je deviens assistante sociale dans une ONG, auprès des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pendant deux ans, je m'emploie à aider ceux qui fuient la guerre et la misère. Mais un jour, après des vacances en France, une révélation s’impose : si je continue ainsi, je risque de ne jamais réaliser mon rêve d’enfance. Il est temps d'agir.

Un tournant décisif :

cap sur la Sarthe

Déterminée à changer de cap, je m'inscrit au Corps européen de solidarité. C'est ainsi que je découvre la MFR de Bernay-en-Champagne et m'installe en Sarthe. Les cinq premiers mois ont été intenses : nouveau pays, nouvelle langue, nouveau système éducatif mais aujourd’hui, j'ai trouvé ma place.

Une nouvelle famille loin de la sienne

Le concept de famille est surprenant. Si la mienne est loin, j'en en ai trouvé une autre ici : les élèves, les professeurs, les autres volontaires. Une aventure qui continue, avec une grande question en suspens : quel sera le prochain chapitre de mon histoire ?

Ana, volontaire espagnole

MFR Bernay

Une profession insolite : la traction animale remise au goût du jour

Un jeune couple animé par la même passion se sont lancés dans une aventure hors du commun. Attelages ou balades en calèche, ils sont prêts à vous faire découvrir leurs chevaux.

Julien Fouasnon intervient dans les forêts du Perche pour transporter le bois de manière écologique, à l’aide de percherons, et intervient dans le tourisme perchois en proposant des balades en calèche en forêt domaniale de Bellême. Lui qui était chargé d’affaires dans une entreprise numérique a repris et transformé l’exploitation de son grand-père le 1er mai 2023, pour en faire une association au profit d'une exploitation équine. Il a décidé de transformer un bâtiment agricole, déjà existant, en écuries, au lieu d'en construire un nouveau.

Il est propriétaire de 4 chevaux percherons pour faire du débardage, mais pas seulement. Il organise aussi des balades en attelage, des mariages, des événements, des journées découvertes du cheval et des visites de l’élevage. Il fait également du dressage pour d’autres éleveurs.

Pour les travaux agricoles et forestiers, les chevaux tassent moins le sol, ne s’enlisent pas et ils peuvent franchir des rivières et des talus plus facilement. Ils n’ont pas besoin de chemins, ils peuvent travailler dans des reliefs difficiles d’accès et en zones humides. Ils ne rejettent pas de substances polluantes et ne produisent pas de nuisances sonores ; pas de risques de fuites d’hydrocarbures ou de lubrifiants polluants dans les sols et les cours d’eaux.

Les percherons ont toujours été utilisés pour leur forces de traction, dans l’agriculture, les forêts, les courses et les concours hippiques ou bien comme moyen de locomotion (Calèche, Roulotte, Traîneau).

Devrions-nous continuer à exercer le débardage et les travaux agricoles avec des chevaux de trait qui nous aident depuis le XIXe siècle ? Si c’est une bonne méthode, nos exploitations agricoles et forestières devraient-elles commencer à l'utiliser de façon plus régulière ?

Les chevaux percherons vous passionnent ? Alors n'hésitez pas à vous rendre à Tobiguine, à l'adresse suivante : Le verger, 61130 Belle Forêt-en-Perche. 07-77-68-10-84

BAC 1, MFR Les Forges

Un parcours gastronomique au service des produits locaux à L’Auberge de Bagatelle

Aujourd'hui, Jean-Sébastien Monné met à l'honneur les saveurs du terroir sarthois. Nous sommes partis à sa rencontre.

Aujourd'hui Chef étoilé, quel a été votre parcours ?

Je m’appelle Jean-Sébastien Monné, j’ai commencé à travailler à 15 ans. J’ai réalisé mon apprentissage de CAP au lycée Sainte-Catherine du Mans puis mon bac pro au Grand Hôtel de Solesmes, j’avais 17 ans. Puis en 2001 je suis parti à New-York pour travailler dans un restaurant français. Je suis retourné en France l’année de mes 21 ans pour travailler au Château des Crayères à Reims pendant 4 ans. Puis 2 ans dans un restaurant japonais sur Paris, 1 an en Belgique dans un restaurant avec un Chef français et enfin à Monaco dans le Sud de la France. J’ai toujours cherché à voyager pour découvrir et continuer de m’initier aux restaurants gastronomiques.

Quand êtes-vous revenue en France et pourquoi ?

Je suis revenu en France et sur le Mans précisément pour ouvrir mon restaurant « L’Auberge de Bagatelle » en 2016. J'y propose des produits locaux, pour mettre en valeur les produits Sarthois. Nous ne travaillons que des produits du secteur comme le miel qui est produit sur le toit de l’auberge, les assiettes ont été fabriqué à l’atelier « Les Demoiselles D’Anjou » à Torcé en Vallée, les fromages sont aussi autant que possible sarthois.

Combien avez-vous d’employés ?

Il y a en tout 25 employés, il y a des cuisiniers, des sommeliers, des barmans, une fleuriste, un fromager, un chef de salle… au restaurant nous avons également 7 apprentis 2 en cuisine, 2 en pâtisseries et 3 en service. Ils viennent d’Orléans, de Paris ou de la CCI du Mans. Il y a une très bonne ambiance, c’est des moments de bonheur et de plaisir.

Quels sont vos horaires ?

Pour les employés 8h-15h puis 17h-23h, ils travaillent 4 jours sur 7. Pour ma part, je ne compte pas mes heures, je commence à 6h30 et je fini à 1h30 le matin, mais pour moi ce n’est pas une contrainte car c’est ma passion, mon projet et j’habite sur les lieux.

« Créer du bonheur et du plaisir, pour vivre un moment unique, partir d’ici comme s'ils étaient en voyage »

Quel est votre plat préféré ?

Alors ce n’est pas mon plat préféré mais celui des clients, il a souvent été réclamé il est donc devenu le plat signature du restaurant. Il est composé d’un œuf cuit dans l’eau bouillante pendant 5min, puis écaillé et trempé dans de la panure puis frit, accompagné de langoustine de Bretagne et de caviar, par contre la garniture change selon les saisons.

Quelle est votre saison préféré ?

J’aime beaucoup la période automnale car il y a beaucoup de gibier, de champignon et j’aime beaucoup mars-mai car c’est le printemps, il y a beaucoup de légumes à cuisiner.

Les élèves de la classe de 4e

MFR Thorigné-sur-Dué

La lentille : une culture en expansion en Sarthe

Nous avons voulu parler de la culture de la lentille, car, en tant que futurs agriculteurs nous nous sommes rendus compte qu'elle est de plus en plus présente sur nos territoires.

À l'origine, la lentille était cultivée en Syrie et en Iran, donc elle demandait plutôt un climat chaud, voire très chaud.

Le climat change aussi en Sarthe

Avec le changement climatique, le climat en Sarthe est toujours tempéré, mais de plus en plus chaud, et donc la lentille peut être cultivée en Sarthe. La lentille est également résistante à la sécheresse.

De plus, les agriculteurs peuvent utiliser moins d'engrais et d'énergie que pour d'autres cultures.

La demande est croissante car la consommation de la lentille dans notre alimentation est très bonne pour notre santé : elle est riche en fibres et potassium, donc bénéfique pour le coeur et la régulation du cholestérol.

Une culture technique

La lentille est semée en mars ou avril, à 2 ou 3 cm de profondeur et pousse jusqu'à 30 cm de hauteur.

La récolte se fait au mois de Juillet, quand le taux d'humidité est à 16 %.

Deux sortes de techniques existent pour la récolter : soit on coupe les pieds de lentille à leurs bases, soit on les arrache entièrement, avec une moissonneuse pour lentilles.

Nous trouvons cette culture très intéressante, car elle est de plus en plus demandée et plutôt facile à cultiver.

Dans notre avenir professionnel, nous aimerions bien en faire sur notre future exploitation agricole !

Gino et Ethan,

Classes de Premières

CGEA et AP

MFR de Verneil Le Chétif

Un lieu magique pour la musique

Un duo parisien passionné par la musique aux confins de la Sarthe et de l'Eure-et-Loir. Le Centre International de Roussigny, un lieu culturel, de création et de programmation artistique.

Louise et Patrick MARTY ont fondé le Duo Rapsode en 1984, une aventure qui les a conduits à plus de 25 ans d’enseignement musical dans différents pays avant de créer le Centre Musical International de Roussigny en 2014.

Après dix ans de dévouement et d'efforts au sein de l'Atelier Musical des 3 Tambours à Paris, le couple a décidé de rénover un domaine en ruine pour en faire un espace dédié à la musique et à la culture, destiné principalement aux jeunes. Le centre se compose désormais d'un dortoir, d'un chapiteau, d'un studio, d'un atelier, d'une régie, d'une salle de théâtre, d'une salle de danse et de salles de répétition, tous contribuant à son ambiance artistique. La vision des deux musiciens est de créer un enseignement musical de qualité dans des zones peu desservies. Ce lieu, qualifié de « résidence d'artiste », est conçu pour le travail, la formation, la création et les performances dans diverses formes d’art. Louise souligne l'importance d'un environnement où les artistes peuvent évoluer sans contraintes temporelles, favorisant ainsi un espace propice à la création

.

Depuis leur atelier parisien où ils enseignent la musique et le chant, ils ont imaginé ce centre permettant d’aller travailler en pleine nature, de se ressourcer loin des tumultes de la capitale et d’échanger avec un public différent. Dans leurs voyages entre deux mondes, ils ramènent parfois des groupes d’enfants citadins habitant un quartier violent et difficile à vivre. Le Centre Musical International de Roussigny qu'ils ont fondé incarne leur engagement à offrir un accès à la culture musicale dans des zones éloignées, tout en transformant un domaine en ruine en un espace éducatif dynamique. Leur initiative témoigne d'une passion profonde pour le partage de la musique et de l'éducation artistique auprès des jeunes.

En outre, Louise et Patrick voyagent partout dans le monde à la conquête de nouveaux défis et de nouvelles cultures musicales. Brésil, Irlande ou encore Bénin figurent sur leur carnet de voyages. Ils voyagent dans des pays pour apprendre aux locaux à jouer de la musique. Ils nous racontaient qu'ils avaient voyagé en Afrique, et que les pays ne jouaient pas beaucoup de musique. Ils ont pris le temps d'enseigner à jouer des instruments typiques aux populations des pays visités. Ces élèves sont à présent devenus professeurs dans leur pays. A chaque fois qu'ils vont en Afrique, ils rapportent des instruments pour qu'ils puissent continuer à jouer et à s'exprimer au travers de la musique. Louise et Patrick ont aussi pu ramener de la musique internationale au centre, par le biais d'instruments africains, rajoutant ainsi des couleurs différentes à l'enseignement de leur musique.

Si la musique vous enchante, n'hésitez pas à consulter le programme du Centre de Roussigny, en vous rendant sur leur site internet : cmi@roussigny.fr, et à venir participer à leurs spectacles et à leurs activités musicales.

Le Centre se trouve à 15 kms de La Ferté-Bernard.

BAC 1,

MFR Les Forges

La passion devient vocation

Pour nous, le football est plus qu'un jeu. C'est une manière de vivre, une vision du monde et un exemple d'ouverture.

Mercredi 15 janvier 2025, nous avons eu la chance d’interviewer Eliott Lafleur. Journaliste sportif pour Flashcore, au départ une application qui affiche les résultats de sports en direct, elle s’est mue en application journalistique avec sa rubrique « actualités ». Passionnés par le football, nous avons profité de ces quelques minutes afin d’échanger sur les mutations dans ce sport, mais aussi comment monsieur Lafleur organise ses journées en tant que journaliste.

PF : Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

EL : Très bien, je m’appelle Eliott Lafleur, j’ai 28 ans et je suis journaliste sportif pour Flashcore. Flashcore est une application qui couvre la quasi-totalité des sports avec des résultats en instantané. Depuis 3 ans, déjà, ils l’ont mise à jour en y intégrant des actualités omnisports.

PF : Quelles études avez-vous faites pour devenir journaliste ?

EL : Après un baccalauréat général, je suis allé en faculté d’histoire à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est là-bas que j’y ai rencontré votre formateur en histoire-géographie. J’y ai validé ma licence avec une option en journalisme et après, ayant cette envie de continuer mes études, je me suis dirigé vers un master recherche en histoire contemporaine. Mon sujet était axé sur « L’Écho des sports » et « L’Auto », deux journaux du XXe siècle.

TL : Comment êtes-vous devenu journaliste à la suite de vos études ?

EL : En parallèle de mes études, comme j’ai toujours été passionné de sport. J’apprécie grandement le tennis de table, j’en pratique en club et aussi le football, j’ai commencé à rédiger des articles sportifs avec des connaissances qui avaient créé un blog sur le sport. À la suite de cela, j’ai eu la chance de faire un stage pour le journal « Onze Mondial » qui m’a permis d’échanger et de connaître des personnes influentes dans le domaine du journalisme sportif. J’ai ensuite passé un entretien d’embauche avec Flashscore et j’ai été embauché. Mon rêve s’est réalisé. J’ai intégré le groupe en octobre 2022.

PF : Vous sentez-vous épanoui ?

EL : Assurément. Alors, parfois, les journées sont longues, car je peux commencer la rédaction d’articles à 6 h du matin et finir après les matchs du soir, donc vers 22 h 30 ou 23 h. Mais j’ai ce privilège d’assister à des affiches extraordinaires, de voir des acteurs du monde du sport et de couvrir des événements importants. Je me sens privilégié.

TL : Quel est le plus grand moment de votre carrière ?

EL : Sans aucun doute, la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid. Le City de Guardiola, dans un stade en fusion, a fait un match quasiment parfait en gagnant 4 à 0. Le sourire des joueurs, l’ambiance dans le stade, la conférence de presse d’après-match et la chance d’avoir Josep Guardiola dans la même pièce que toi, c’était vraiment quelque chose. Sinon j’ai eu aussi d’autres moments agréables. Celtic Glasgow contre le Real Madrid ou certains matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Mais le plus grand moment, ce fut vraiment cette demi-finale. Qui plus est, Guardiola fut l’ancien entraîneur de Barcelone et il est catalan, donc l’historique avec le Real est très fort.

PF : Quel est le sportif le plus célèbre que vous avez interviewé ?

EL : Alors ce n’est pas un footballeur, mais un pongiste, mon autre passion comme dit précédemment. Ce fut le médaillé olympique Félix Lebrun. Un garçon très courtois et très respectueux. Sinon, je croise des personnes célèbres durant mes déplacements, mais je ne les ai pas encore interviewées. Pour bientôt, je l’espère.

TL : Que pensez-vous du football actuel ?

EL : J’en pense globalement du positif. Alors, oui, il y a toujours à redire sur les caprices de certains, mais si on ne se concentre que sur le rectangle vert, je prends du plaisir à regarder et à écrire sur les matchs que je couvre. Le football moderne est très technique, car nous avons assisté à des révolutions tactiques qui ont changé la manière de pratiquer ce sport.

PF : Et enfin, quel est votre joueur préféré, celui qui vous procure le plus d’émotions ?

EL : Evidemment, je pourrai te répondre Lionel Messi, ce que je crois, mais ce serait trop simple. Celui qui m’impressionne, qui m’a impressionné quand je le regardais, sans aucun doute, Marco Reus, le capitaine emblématique du Borussia Dortmund.

PF et TL : Merci beaucoup pour ces réponses et du temps prit pour cela.

Paul Fourmont,

Timéo Legrand. 3e A.

MFR Bernay-en-Champagne

Pilote automobile : l’art de dompter la vitesse en F1, F2, F3 et F4

Les pilotes automobiles repoussent leurs limites à chaque virage, alliant talent, précision et maîtrise technique pour briller sur les circuits. Derrière le casque, une discipline exigeante où chaque seconde compte.

Le pilote automobile est un sportif d’élite, spécialisé dans la conduite de véhicules monoplaces (F1, F2, F3, F4, etc.) lors de courses et compétitions. Selon la catégorie, ce métier exige des capacités physiques et mentales particulièrement développées, comme des réflexes rapides, une concentration intense et une excellente condition physique.

Le métier de pilote automobile : une carrière de vitesse et de défis

Cette activité, souvent née d’un rêve d’enfance, séduit par l’adrénaline, l’aventure et le goût du risque. Cependant, pour 90 % des pilotes, la course automobile reste un sport avant d’être un métier.

Le pilotage automobile comporte des risques importants, notamment des collisions violentes, des brûlures, les forces G, les inhalation de fumées toxiques et les douleurs.

Le métier de pilote automobile est autant une aventure humaine qu’un défi physique et mental. Il allie passion, performance et dépassement de soi, mais exige aussi de nombreux sacrifices et une grande résilience face aux dangers du sport.

Ainsi, parmi les nombreux pilotes ayant marqué l’histoire du sport automobile, Ayrton Senna reste une légende incontestée, incarnant à la fois l’excellence, la passion et le dépassement de soi.

De la gloire à la tragédie :

le parcours d’Ayrton Senna

Ayrton Senna, pilote brésilien, est l’un des plus grands noms de l’histoire de la Formule 1, avec 41 victoires en Grand Prix.

Il débute en karting et devient vice-champion du monde de la discipline en 1979 et 1980. Il poursuit ensuite son apprentissage en monoplace et devient champion de Grande-Bretagne en 1981 et 1982, puis champion de Formule 3 en 1983.

Cette même année, il se fait remarquer au Grand Prix de Monaco, décrochant son premier podium après une lutte acharnée contre Alain Prost, qui deviendra son plus grand rival. L’année suivante, il rejoint Lotus, où il confirme son talent en obtenant seize pole positions, six victoires et une troisième place au championnat en 1987.

En 1988, Senna signe avec McLaren, marquant un tournant décisif dans sa carrière. Peu après, il remporte son premier championnat du monde. Son aisance sur piste mouillée et sa capacité à repousser ses limites deviennent sa marque de fabrique. Ce titre ouvre une période de domination durant laquelle il enchaîne les victoires et s’impose face à son rival, Alain Prost. Leur affrontement, l’un des plus célèbres de l’histoire du sport automobile, passionne les fans du monde entier.

Senna décroche deux autres titres mondiaux en 1990 et 1991, confirmant son statut de légende.

Un destin brisé à Imola

Le 1er mai 1994, alors âgé de 34 ans et pilote chez Williams, Ayrton Senna trouve la mort lors du Grand Prix de Saint-Marin, sur le circuit d’Imola. Alors qu’il mène la course, il subit un accident mortel dans la courbe de Tamburello au septième tour. Sa disparition bouleverse le monde entier et plonge ses fans ainsi que ses collègues pilotes dans une profonde tristesse.

Sa mort entraîne d’importantes améliorations en matière de sécurité en Formule 1, avec la mise en place de nouvelles réglementations et de modifications des circuits afin de protéger les pilotes.

L’héritage d’un champion

Senna n’était pas seulement un pilote d’exception, il était aussi un homme au grand cœur. Il crée une fondation en faveur des enfants défavorisés au Brésil, et son engagement humanitaire reste un aspect marquant de son héritage Le « S » de Senna devient un symbole de courage et de perfection, porté par son esprit de compétition, sa passion et sa volonté de toujours se surpasser. Il demeure aujourd’hui l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1 et continue d’inspirer les générations futures. Son influence perdure bien au-delà de sa tragique disparition, faisant de lui une icône intemporelle du sport automobile.

Elèves de Terminale

Bac Pro SAPAT,

MFR Fyé

Médecin humanitaire un métier hors norme

Au cœur des crises partout dans le monde, les médecins humanitaires sauvent des vies dans des conditions extrêmes, généralement en équipe au sein des ONG.

Un médecin humanitaire intervient dans des zones où les conditions de vie sont extrêmement difficiles et où l'accès aux soins de santé est limité, voire inexistant. Son travail consiste à soigner les blessés et à gérer des situations sanitaires urgentes dans des conditions souvent précaires, avec peu de ressources et dans des environnements dangereux. Ces médecins travaillent généralement en équipe avec des ONG (organisations non gouvernementales) ou des organisations internationales. Leurs missions demandent une grande capacité d’adaptation, car les conditions de travail sont souvent instables et éprouvantes.

L'expérience professionnelle est primordiale

Pour devenir médecin humanitaire, il faut suivre des études de médecine classiques, d’une durée de 9 à 11 ans, comprenant des années théoriques et des stages pratiques en hôpital. L'expérience professionnelle est essentielle, et il est recommandé de travailler dans des hôpitaux ou des cliniques avant de s’engager dans l’humanitaire. Des formations spécifiques sont proposées par des organisations comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge afin de mieux préparer les professionnels aux réalités du terrain.

Bien mesurer les impacts positifs comme les risques

Travailler comme médecin humanitaire offre une expérience professionnelle et personnelle unique. C’est une occasion d’aider les populations en détresse et de contribuer à un changement positif dans le monde. Ce métier permet également de développer des compétences précieuses en gestion de crise et en adaptation aux situations d’urgence.

Mais les conditions de travail sont souvent éprouvantes et les environnements peuvent être dangereux. Les médecins humanitaires sont confrontés à des situations violentes, des blessures graves et des souffrances humaines, ce qui peut avoir un impact psychologique important. De plus, les missions impliquent de longues périodes d’absence, rendant difficile la gestion de la vie personnelle et familiale.

Elèves de Terminale SAPAT,

MFR de Fyé

Les 4L Copsy une aventure solidaire

Jade, psychologue, et Chloé, psychomotricienne, participent au 4L Trophy du 19 février au 2 mars 2025 pour soutenir l'éducation des enfants au Maroc en leur apportant les dons et le matériel scolaire qu'elles récoltent.

Quels sont vos métiers et vous objectifs pour ce 4L Trophy ?

En tant que psychologue et psychomotricienne, nous sommes particulièrement sensibles à l'épanouissement de chacun. Ainsi, cette aventure reflète nos valeurs et nos ambitions tant personnelles que professionnelles. Nous récoltons des dons pour que chacun puisse apporter son grain de sable dans cette course solidaire extraordinaire. Nous espérons rayonner le plus possible pour apporter aux enfants du sud marocain un accès à une scolarité dans les meilleures conditions.

Quelles sortes de dons recherchez vous et pourquoi ?

Nous avons à cœur de récolter des dons à la fois matériels et financiers. Avoir un maximum de bénéfices au profit de ces jeunes et des enjeux écologiques soutenu par ce projet. Nous essayons de récupérer du matériel scolaire pour l'emporter aux enfants du Maroc, qui n’ont pas les moyens d’en avoir par exemple.

Les dons financiers nous permettent de participer à cette course, de préparer notre 4L mais également de financer les dons matériels que nous pourrons déposer directement au Maroc.

Quels sont les conditions pour participer au 4L Trophy ?

Il faut s'être pré-inscrit et envoyer un accompte de 400 €, être âgé entre 18 et 28 ans, avoir son permis de voiture évidement avec les points pour le pilote et le copilote, avoir un passeport. Payer aussi l'inscription qui est de 3 640 €, mais surtout avoir une 4L !

Quand allez-vous partir et de quel endroit pour cette aventure ?

Nous allons rejoindre toutes les 4L à Biarritz (64) au Village Départ. Ce lieu marque le début du rallye, où les équipages passent des vérifications techniques et administratives comme le contrôle des véhicules, du matériel, des documents et la consultation médicale. Une fois que tout est validé, les participants reçoivent leur bracelet et sont prêts pour le grand départ. Nous partons de ce lieu entre le 14 et le 15 février direction Marrakech. Nous avons 12 jours pour parcourir 6500 km entre route et désert.

Comment se déroule la course ?

C'est un peu comme le Dakar ! Les cinq étapes sportives compte environ 150 km sur des terrains variés, entre cailloux, sable, pistes et dunes. Les pilotes et les copilotes s'orientent avec le roadbook et la boussole.

Enfin le vendredi, après la dernière étape nommée « marathon » qui dure 48 heures en autonomie, nous devrons franchir le col du Tichka, qui est un col à 2 260 mètres d'altitude situé sur la route entre Marrakech et Ouarzazate, pour arriver enfin à Marrakech.

Les élèves internes

MFR Thorigné-sur-Dué

Trump, l'élection présidentielle américaine : un scrutin fascinant

Tous les quatre ans, les États-Unis élisent leur président, mais ce processus est bien différent de celui de nombreux autres pays. Voici comment cela fonctionne et les résultats de la dernière élection.

Processus d'élection du président

L’élection présidentielle américaine est un scrutin indirect permettant l’élection du collège électoral qui a la charge d’élire le président des États-Unis et son vice-président pour un mandat de 4 ans. Pour être éligible au poste de président des États-Unis il faut : avoir au moins 35 ans, être citoyen des États-Unis depuis la naissance, avoir vécu au moins 14 ans dans le pays, seulement deux mandats sont possibles et être aller dans tout les États si on veut les voies des grands électeurs. Le Collège électoral des États-Unis est l'ensemble des grands électeurs (538 personnes)

Résultat des élections

Sur six candidats à la présidence, deux sont sortis du lot. Donald Trump, le républicain qui avait déjà été élu en 2017, et Kamala Harris qui succède à Joe Biden, C’est le candidat républicain qui a remporté le vote avec 312 votes.

Programme de Donald Trump

-Adopter une politique protectionniste qui veut renforcer les droit de douanes aux autres pays et particulièrement à la Chine. Donald Trump voudrait, avec cette loi, taxer de plus de 10 % toutes les importations étrangères et voudrait que celles de la Chine soit élevées à 60 %.

-Pour la guerre en Ukraine, il invoque la restauration de la paix sans autre précision. Il veut trouver un accord avec Vladimir Poutine.

-Donald Trump souhaite aussi continuer à construire le mur du Mexique l'entrée des drogues en provenance de ce pays et contre l'immigration.

Le Mur de Donald Trump

Donald Trump s’attaque à l’immigration clandestine. Sa promesse électorale emblématique est de construire un mur impénétrable le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, de la Californie au Texas. Assurant que ce mur serait financé par le gouvernement mexicain, il souhaite en faire l’instrument de l’endiguement de l’immigration illégale mexicaine et latino-américaine vers les États-Unis. De fait, chaque année entre 200 000 et 500 000 migrants essaient de passer clandestinement par la frontière mexicaine.

BAC 1, MFR Les Forges

La fureur des raves party !

Tout le monde a déjà entendu parler de rave party, mais sait-on vraiment ce que cela représente ? Découvrons-en plus grâce à un camarade, « mordu » de ce genre d'événements.

Les raves party font leur apparition dans les annéees 1970 en Europe. Elles sont organisées de façon légale ou non légale, par un groupe de personnes passionnées dont le but est de se réunir pour profiter d'un certain style de "son" : la "techno".

Notre camarade de classe, Thomas, les apprécie et répond à nos questions :

Pourquoi vas-tu en raves party ?

Je vais en "raves" pour me retrouver avec des personnes qui ont la même passion que moi, le son, mais aussi pour me ressourcer et me défouler.

Une rave party est-elle sécurisée ?

Cela dépend si elle est légale ou non.

Où se trouvent les raves party ?

De nombreuses raves sont organisées, surtout en été, en France et partout dans le monde.

À quelles raves as-tu participé ?

Je suis allé à Alençon, Rennes, Poitiers et Nantes, des raves party légales.

Quand tu vas à une rave, dors-tu sur place ?

En général, j'arrive le soir et je repars le lendemain, mais quand une rave dure tout le week-end, je dors sur place, en toile de tente.

As-tu déjà vu de la drogue en rave ?

Oui, j'ai surtout vu des consommateurs...

Qui t'a fait découvrir cet univers ?

Mon cousin m'en parlait souvent et un jour, il m'a emmené avec lui. J' ai tout de suite accroché par rapport au style de musique, l'ambiance et le style de personnes présentes.

Quels sont les risques à participer à des raves party ?

Vous l'aurez compris, le premier risque est de se laisser convaincre de consommer de la drogue ou de l'alcool, d'être drogué à son insu et aussi d'avoir une amende pour participation à une rave illégale.

Justement, as-tu déjà vu la police intervenir lors des raves party ?

Oui, cela m'est déjà arrivé et j'ai également été témoin de l'intervention des pompiers pour des malaises de participants.

As-tu déjà tout vu des raves et quels sont tes pojets concernant cette passion ?

Je n'ai fait qu'une dizaine de raves, donc j'ai loin d'avoir tout vu et surtout d'avoir tout découvert...Je veux encore faire de nouvelles rencontres et surtout aller à l'étranger, où certaines raves sont immenses, avec des thèmes originaux, comme le fantastique, le Steampunk ou la magie...

Thomas, Baptiste et Raphaël,

Bac Pro CGEA et AP

MFR Verneil Le Chétif

Niki de Saint Phalle : plus qu’une passion, une vocation

Suite à la projection du film Niki au cinéma de Fresnay-sur-Sarthe, les élèves de Première et de Terminale ont découvert la vie, les œuvres et les combats de l’artiste.

Catherine Marie-Agnès de Saint Phalle, dite Niki de Saint Phalle, est une plasticienne et peintre. Elle est née le 29 octobre 1930. Elle passe les premières années de sa vie chez ses grands-parents en France avant de rejoindre ses parents installés aux États-Unis. Elle a eu deux époux : Jean Tinguely et Harry Mathews, avec qui elle a eu deux enfants. Elle travaille un temps comme mannequin pour Vogue et Life Magazine.

"Tirer sur la société et ses injustices”.

L’année 1959 marque un tournant dans sa vie : Niki souffre d’une grave dépression et est hospitalisée à Nice. Peignant et dessinant beaucoup durant son rétablissement, elle décide dès lors de se consacrer pleinement à l’art. Elle explique plus tard y avoir trouvé une sorte de thérapie qui “calmait le chaos qui agitait son âme”. Elle rencontre l’artiste suisse Jean Tinguely à Paris et rejoint le groupe des Nouveaux Réalistes fondé dans les années 1960 par Yves Klein et Pierre Restany. Lors de ces performances artistiques, Niki vise avec une carabine des poches remplies de peinture qui éclatent sur un panneau de plâtre, parfois agrémenté d’objets ou sculpté. Elle passe sa carrière à lutter contre toutes les discriminations à travers son art. Elle meurt en 2002 à San Diego (États-Unis) à l’âge de 71 ans.

Le Nouveau Réalisme

Le mouvement auquel Niki de Saint Phalle est rattachée au début de sa carrière est le Nouveau Réalisme. Cependant, l’artiste se détache ensuite de toute école ou courant artistique. Le Nouveau Réalisme s’inspire des objets de la réalité quotidienne pour les transformer en symboles du renouveau de la consommation d’après-guerre. Son deuxième époux, Jean Tinguely, est également un artiste du Nouveau Réalisme. Ils fréquentent et collaborent avec des artistes en vogue comme Yves Klein, Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse...

Ses engagements

Niki de Saint Phalle est une femme qui a beaucoup de choses à exprimer à travers ses œuvres. Son travail le plus connu reste celui consacré à la libération des femmes du patriarcat. Elle crée des sculptures de femmes dites “disproportionnées” appelées les Nanas, qui incarnent sa vision des femmes modernes et libérées. Sur ces œuvres, elle peint des cranes, des coeurs et les recouvre de morceaux de miroirs. Pour soutenir la lutte contre le sida, elle réalise des sculptures très colorées et saisissantes en forme de préservatifs.

La classe de Première

MFR Fyé

Le chant du cygne des métiers disparus

Il fut un temps où les marchés résonnaient aux cris des allumeurs de réverbères, où le bruit assourdissant des marteaux des maréchaux-ferrants rythmait les journées. Ces métiers essentiels au confort des populations furent balayés tel un triomphe romain par ce que Joseph Schumpeter appelait « la destruction créatrice ».

Quand l’économie était un roman de Balzac

Rendons hommage à ces artisans du passé. Imaginez un instant : les crieurs publics, ces ancêtres d’Instagram et de X, martelaient les nouvelles locales avec une conviction digne des meilleurs influenceurs actuels.

L’électricité : l’assassin silencieux

Les allumeurs de réverbères, symboles d’un temps où l’obscurité était une menace permanente, sont tombés, tel un soldat à Verdun sous les coups de la généralisation de l’éclairage public électrique. Tendez l’oreille un instant, on peut presque entendre Schumpeter applaudir.

Les liaisons dangereuses de la modernité

Le maréchal-ferrant, pilier de la société au sens général du terme, a vu son étoile s’éteindre dans le ciel et dans les consciences avec l’arrivée des voitures. Mais où est le charme de l’artisanat de nos aïeux ? Aujourd’hui, le garagiste a pris le relais, mais concédons-le : il manque cette odeur qui faisait le charme de l’ancien temps.

Les métiers remplacés par la technologie

Que dire des coupeurs de glace, ces braves gens qui combattaient contre les hivers pour livrer des blocs à domicile ? Ils auraient bien du mal à rivaliser avec nos réfrigérateurs, il est vrai. Quant aux fétiches de la machine à écrire, ils ont vu leurs rêves balayés par l’invasion des claviers d’ordinateurs.

Au revoir hier

A-t-on le droit d'être nostalgique d'une époque révolue sans regretter le progrès ? Peut-on admirer la permanence du genre humain à vouloir préserver un savoir-faire millénaire ? Car oui, le progrès, dans une moindre mesure eu pour conséquence l'extinction de nombreux métiers, laissant derrière eux un goût d'inachevé. Comme si la mélodie s'arrêtait sans prévenir, remplacée par une modernité sans saveur.

Destruction créatrice ou simple cruauté ?

Joseph Schumpeter, cet économiste autrichien fut un avant-gardiste, il arriva à voir avant tout le monde ce concept : l’innovation n’est pas un chemin sans embuches, mais un ouragan qui balaie l’ancien monde pour faire place au nouveau. Pourtant, en contemplant au loin ces métiers disparus, on se demande si le progrès technologique n’a pas emporté avec lui une partie de notre humanité. Qui sait…

Alors, la prochaine fois que vous allumerez une ampoule ou ouvrirez un réfrigérateur, ayez une pensée émue pour ces héros oubliés. Comme aimait à le dire Apollinaire « Passons, passons, puisque tout passe. Je me retournerai souvent ».

Maëlys Davoine, Palat Luna, Maëlle Launay, Talia Laones.

BTS DATR 2ème année.

MFR Bernay-en-Champagne

Un métier singulier pour un parcours atypique

Valérie Radou, conseillère régionale des Pays-de-la-Loire, présidente de la Communauté de communes de la Champagne Colinoise et du Pays de Sillé (4CPS) a répondu aux questions de Bertille Tricot et Milo Picard pour Paroles de Jeunes.

Accueillis dans les locaux à Conlie, cette interview fut l’occasion de revenir sur le parcours d’une élue locale et régionale qui compte.

Paroles de jeunes : Quel a été votre parcours ?

Valérie Radou : J’ai 54 ans, je suis mariée, j’ai deux enfants et je suis toujours en activité. En effet, j'ai suivi des études d'infirmière anesthésiste. A la suite de mes trois années à l’IFSI, j’ai dû avoir deux ans d’expérience professionnelle dans un centre hospitalier avant de passer le concours d’entrée à l’école d’anesthésie de Rennes et de repartir pour un cursus de deux ans.

Je suis native de la Mayenne, j’ai effectué mon parcours au lycée à Mayenne (la ville), et mes études supérieures entre Cholet et Rennes.

Aujourd’hui, je suis me donc reconvertie en tant qu’ingénieure pédagogique au centre hospitalier du Mans. J’ai de nouveau repris mes études en retrouvant les bancs de la fac pour réaliser un master 1 et un master 2 (diplômée en 2022) en ingénierie de la formation et d’usage du numérique dans les organisations. J’ai donc une triple casquette, car je suis aussi conseillère régionale des Pays de la Loire, première adjointe à la mairie de Conlie et présidente de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé. C’est énergivore, mais ô combien enrichissant.

PdJ : Cela n’a pas été trop dur de reprendre les études tardivement ?

VR : Oui et non. Cela a été dur, mais dans le bon sens. Une sorte de jolie aventure intellectuelle. Je me suis révélée et j’ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur la connaissance des neurosciences et du fonctionnement du cerveau. Dans une moindre mesure, j’ai même regretté que l’on n’apprenne pas au lycée ou au collège comment il faut apprendre grâce aux neurosciences. Parce que je vous le dis :la plus belle chose qui puisse vous arriver, c’est apprendre. Tous les jours, partout et tout le temps.

PdJ : De par votre parcours beau et singulier à la fois, vous avez trouvé la force de reprendre vos études ?

VR : Bien sûr. Après un accident, il me fallut un temps de réadaptation pour retrouver de la stabilité. Une chose était sûre : je ne voulais plus être au contact des patients, car je l’ai été moi-même. C’est ainsi que je me suis donc positionnée sur la formation en créant des programmes de formation pour les professionnels de santé. Le don de soi, en ce qui me concerne, passe aussi par mon bénévolat pour La Croix-Rouge Française. Aider le plus grand nombre, c’est mon adage.

PdJ : J’en déduis donc que vous êtes épanouie ?

VR : Je me suis épanouie en effet depuis l’accident par l’engagement en politique pour l’intérêt des administrés, l’intérêt général. Je suis ravie de mes engagements politiques, des valeur que j’essaye d’insuffler et ce que je représente à la collectivité. Il est essentiel, quand on franchi le pas dans la politique que de penser au bien commun et de penser le bien commun.

Sur ces mots, nous continuèrent l’échange en dialoguant sur le rôle de la France sur la scène internationale et les disparités politiques qui s’annoncent dans un avenir proche.

Nous remercions Valérie Radou pour la sincérité dans ses mots et pour son honnêteté intellectuelle.

Propos recuiellis par

Picard Milo, Bertille Tricot,

BTS ACSE 1ère année.

MFR Bernay-en-Champagne

Dans les coulisses du métier de nettoyeur de scène de crime

Dans l’ombre des enquêtes criminelles, un métier méconnu mais essentiel : celui de nettoyeur de scène de crime.

Ces professionnels jouent un rôle essentiel après des drames. Entre rigueur, empathie et expertise, plongeons dans l’univers de ces héros discrets qui œuvrent pour rendre les lieux tragiques à la vie quotidienne.

Le nettoyeur de scène de crime nettoie des lieux après la mort (suicide, homicide ou mort naturelle) d’une personne. Métier peu connu que l’État ne reconnait pas en tant que tel, il s'avère pourtant très utile. Un nettoyage peut durer de 1 à 15 jours, le prix d’une prestation est de minimum 1250 euros et peut aller jusqu’à 1650 euros si le corps est resté longtemps sur les lieux. Le groupe N A D (Nettoyeur Après Décès) est la société la plus connue dans ce domaine hors du commun. Il a été créé en 2016 par Julien Martel.

Savoir prendre de la distance

Pour entrer dans ce métier il faut un CAP agent d’hygiène et de propreté. De plus une certification 3D (dératisation, désinsectisation et désinfection) est nécessaire afin d’utiliser certains types de produits potentiellement dangereux. Devenir nettoyeur de scène de crime nécessite beaucoup de préparation mentale et une facilité à prendre de la distance avec son lieu de travail.

Maureen, Emelyne, Manon L, Bertille et Manon R.

Bac Pro SAPAT

MFR Coulans sur Gée

Quand raconter donne de l'espoir

Dans une bibliothèque vivante les livres ne sont pas en papier : ce sont des personnes en chair et en os, que des « lecteurs » et « lectrices » peuvent emprunter pour une durée de 20 minutes maximum.

Ce concept a vu le jour à la fin des années 2000 au Danemark. Il a pour but de lutter contre les stéréotypes et les préjugés en favorisant le dialogue interculturel et en captivant ses lecteurs. Ce concept est ouvert à tout type de public. On peut commencer à travailler en tant que "bibliothèque vivante" à partir de 14 ans. Le salaire moyen est de 2 432 € brut par mois. Ce métier est enrichissant, il invite à faire preuve de curiosité et établir un contact direct avec le public ce qui permet d’échanger des coups de cœur.

Nawel vient d’Algérie. Elle est conseillère en sécurité financière. Nawel a quitté son pays à la suite de nombreux attentats terroristes proche de son habitation. Elle a déménagé au Québec où elle s’est reconvertie en bibliothèque vivante pour faire découvrir son histoire.

Zoé, Juliette, Lola, Marion, Chloé

MFR Coulans sur Gée

La Tanière, un zoo-refuge incroyable !

Comment une simple ferme pédagogique est devenue un refuge pour animaux en détresse, grâce à deux passionnés...

En 2007, Francine et Patrick Violas qui ont fait leur carrière dans la téléphonie, deviennent propriétaires d'une ferme pédagogique de 20 hectares dans l'Eure-et-Loir, à Chartres.

Une reconversion atypique

Tous deux passionnés par la cause animale, ils vont transformer leur ferme en refuge, suite à un appel "au secours" pour sauver 50 daims de l'euthanasie. Faute d'infrastructures adaptées, ils décident d'en accueillir 15, grâce à une autorisation temporaire de la préfecture.

En 2012, le couple peut ouvrir ses portes à certains animaux sauvages et en 2016, il se consacre au refuge avec des installations qui ont coûté plus de 30 millions d'euros.

Aujourd'hui, le parc est toujours en travaux, car les projets ne manquent pas, comme l'accueil d'animaux de laboratoire.

Quelques habitants du refuge

Plus de 600 animaux sont présents aujourd'hui sur le parc. Ce sont surtout des animaux maltraités, détenus illégalement, issus de trafics, retraités des cirques ou des laboratoires.

Pour s'occuper de tout ce petit monde, le refuge compte 50 salariés, dont 30 soigneurs et 2 vétérinaires, ainsi qu'une centaine de bénévoles.

La mission du refuge, une vraie philosophie

L'équipe de La Tanière réalise plusieurs sauvetages d'animaux chaque année. Ces éléphants, singes, lions, chèvres, chevaux, loups, tortues, oiseaux et bien d'autres encore, trouvent un abri, des soins, de la bienveillance, de l'amour à La Tanière. Certains sont resocialisés, car ils ont subi des traumatismes ou des abandons.

Le refuge travaille également à la conservation et à la sauvegarde d' espèces menacées, comme les babouins de Guinée.

Nous connaissons tous les trois ce refuge exemplaire, l'investissement sans faille des employés et de ses créateurs. Nous leur souhaitons bon courage pour la réalisation de leurs projets.

Site internet : lataniere-zoorefuge.fr

Oriane, Anthony et Lucas,

Classes de Premières

CGEA et AP.

MFR Verneil Le Chétif

Dans la peau d'un conseiller funéraire

Nous avons interviewé le papa d'une camarade de classe, Ivan Mallard, qui a fait le choix de changer de métier en devenant conseiller funéraire. Le métier de conseiller funéraire consiste à organiser les funérailles d’un défunt et d’accompagner les familles dans leur processus de deuil.

Avant de se reconvertir Ivan a eu des doutes notamment financièrement car il savait qu'en changeant de métier il allait baisser son salaire. Le regard des gens l’a également fait réfléchir car « la mort » est un sujet complexe en France. Il fait ce métier suite d’une réorientation professionnelle. Cela faisait longtemps qu'il souhaitait travailler dans le funéraire. Il a effectué une semaine d’immersion afin d’être sûr de son choix. Le funéraire était en lui depuis quelques années sans jamais oser franchir le cap.

Une journée dans le secteur funéraire : entre rigueur administrative et gestion des urgences

Il travaille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, avec une journée de repos dans la semaine (repos « interdit » le lundi et samedi). Il ne travaille pas un weekend par mois. Il peut être appelé la nuit pour intervenir pour un décès. La vie de famille n’est pas incompatible avec ce métier. Dans ce domaine, une journée type n’existe pas. Mais partons du principe qu’un décès a eu lieu dans la nuit, le matin il reçoit la famille pour organiser le transport du défunt vers la chambre funéraire et la cérémonie, civile ou religieuse. Ensuite il fait les démarches administratives auprès des organismes ( EHPAD, hôpital, police, crématorium...) avant d’aller chercher le défunt. L’après-midi il fait les démarches internes (bon de service, fiche de travail, affiche de porte, planning convoi...). En même temps de la gestion du décès l’agence est ouverte et il répond aux sollicitations du public qui vient à l’agence ou qui appelle. Il gère également la comptabilité de l’agence ainsi que l’entretien de celle-ci et la mise en place des articles funéraires (plaques, fleurs, vases, monuments...). Il doit également surveiller les défunts dans les salons ainsi qu’entretenir le funérarium. Une formation de 3 mois est obligatoire soit avant d’entrer chez l’employeur, soit avant la fin de la première année de contrat. Contrairement aux idées reçues, le salaire n’est pas élevé. Très souvent ça commence au SMIC en début de carrière. Ce sont les primes qui font augmenter le salaire. Pour ce qui est de la fin de carrière, cela dépendra de l’ancienneté mais aussi de l’évolution de poste dans la société.

Les aspects humains et émotionnels du métier

Le principal avantage, est de travailler avec et auprès de personnes. La relation humaine est au cœur de son travail au quotidien. Il est là pour les familles qui sont touchées par la perte d'un proche. Autres avantage, ce n’est pas routinier et c’est plutôt dynamique. Un inconvénient, il n'est pas sûr de finir à l’heure en cas de décès en fin de matinée ou fin de journée. Le métier peut être éprouvant mentalement. L’accumulation des décès peut être compliquée à gérer si on n’a pas une oreille attentive. Physiquement, il n’y a pas trop de contraintes mais le poids du défunt, l’endroit du décès peuvent en être une. Ce qui est gratifiant, ce sont les remerciements. Cela fait toujours plaisir. Et encore plus quand les proches du défunt repassent 1, 2 mois après le décès pour de nouveau dire merci.

Une équipe soudée : les différents acteurs du secteur funéraire

Il travaille avec des marbriers, qui creusent les sépultures, ouvrent les caveaux, posent les monuments. Les porteurs, qui préparent et portent le cercueil le jour de la cérémonie. Le maître de cérémonie, qui est le chef d’orchestre le jour de la cérémonie. Il fait le lien entre la famille et les porteurs. Le thanatopracteur, qui fait les soins au défunt. Les secrétaires de mairies, qui donnent les différentes autorisations dont il a besoin pour l’organisation des obsèques. La presse, qui diffuse les avis de décès. Les agents des morgues, qui nous confient le défunt après un décès en hôpital. Dans la société où il travaille, l’ambiance est très sympa. Il y a un fort soutien entre eux.

Le respect des volontés du défunt

Pour lui la chose la plus importante et même primordiale c'est le respect des volontés du défunt.

C’est un métier qui va évoluer rapidement avec les changements de mentalité, de ne pas craindre le regard des autres. Ce métier n’est pas glauque. Il peut y avoir des situations compliquées (suicide par arme à feu, accident de voiture ou de train ...), des familles qui se déchirent, la pauvreté des certaines familles. Mais c’est un métier prenant, qui demande de l’empathie, de la sympathie, de la bienveillance, de l’écoute et du respect. Il ne faut pas oublier que l’on « entre dans l’intimité de la famille » lors de l’accueil.

Info : La MFR de Coulans ouvrira à la rentrée 2025 un titre pro "maitre de cérémonie/conseiller funéraire" contactez-nous 02-43-88-82-24

Louane, Noémy, Pauline,

Zoé, Lucas,

MFR Coulans-sur-Gée