Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 14 - Janvier 2025 | http://lyceejean23.eu/ |

Un chêne qui marque l'Histoire

Ce chêne de plus de 1200 ans représente sa commune : Allouville-Bellefosse.

Page 2

Un échange avec l'Allemagne

Cette année est organisé un échange linguistique avec le « gymnasium » ( collège-lycée) de Stuttgart en Allemagne.

Page 7

Affaire P. Diddy : le scandale qui éclabousse le monde du hip hop

Ces dernières années, le monde du rap et du hip-hop a été secoué par de nombreux scandales impliquant des célébrités. L'un des plus marquants concerne Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy ou P. Diddy. Ce rappeur, producteur et entrepreneur américain, a fait la une des médias. Plusieurs accusations et polémiques ont terni son image

Star au sommet du succès

P. Diddy est une figure incontournable de la scène musicale depuis les années 1990. Fondateur du label Bad Boy Records, il a contribué à la carrière de nombreux artistes de renommée internationale, Notorious B.I.G., Mary J. Blige ou encore Mase. Au fil des années, il a accumulé les succès, devenant l'une des plus grandes fortunes du show-business américain, avec une influence qui s'étend bien au-delà de la musique.

Accusé par son ex

En plus de sa carrière musicale, P. Diddy a diversifié ses activités dans la mode, avec sa marque de vêtements Sean John, et dans les spiritueux, avec la vodka Cîroc. Son image publique était celle d'un homme d'affaires respecté, charismatique et talentueux, jusqu'à ce que des révélations choquantes viennent entacher cette réputation.

En 2023, plusieurs accusations de harcèlement et d'abus ont été portées contre lui. L'une des plus importantes a été celle de son ex-compagne, la chanteuse Cassie Ventura. Elle a affirmé avoir été victime de violences physiques et psychologiques durant leur relation d'une dizaine d'années. Selon elle, il l'aurait contrôlée, surveillée et parfois maltraitée, ce qu'il a vigoureusement nié.

Ce n’est pas la première fois que des polémiques entourent la star. Par le passé, P. Diddy a déjà été impliqué dans des affaires, ainsi, en 1999, lors d’une fusillade dans un club de New York impliquant le rappeur Shyne. Bien que P. Diddy ait été acquitté de toutes les charges, cet incident a longtemps jeté une ombre sur sa carrière.

Léonie CHARTON, S5.

Allouville-Bellefosse tient à sa nature !

Connue pour son chêne millénaire, cette commune de Seine-Maritime prend soin de son environnement naturel et veille au bien-être des animaux sauvages.

Plutôt atypique, le chêne d'Allouville-Bellefosse se trouve au coeur de la commune. Il a près de 1 200 ans et a été sacralisé à la fin du XVIIe siècle. L'arbre a éclaté lors d'une tempête qui l'a rendu creux du tronc jusqu'aux branches mais il continue de produire de la sève tous les ans car l'écorce est encore vivante. Nous pouvons y trouver une petite chapelle en son tronc.

Il existe beaucoup de légendes autour de ce chêne. Il paraît que quarante enfants pouvaient rentrer dans l'arbre ; il est dit aussi qu'un ermite aurait voulu faire de cet espace sa chambre. Une des dernières légendes, à ma connaissance, est que le chêne aurait été planté pour fêter la naissance de la Normandie du temps de Charlemagne. Mais, tout cela reste des légendes.

Pendant la Révolution française, le chêne a failli passer à la hache car il était "lié" au clergé. Un instituteur nommé Jean-Baptiste Bonheur s'y est opposé en affirmant que le chêne était un temple de la Raison et par la suite les révolutionnaires se sont donc calmés.

État du chêne

Récemment, la commune a réalisé une inspection du chêne. Elle a montré que son état se dégrade à cause de son âge mais aussi à cause des fortes pluies recensées ces dernières années car l'eau s'est infiltrée dans l'écorce. Un projet de restauration a vu le jour pour remplacer certaines parties mortes et en consolider d'autres.

Au secours des animaux

L'attachement porté par Allouville à son chêne et à la nature est à l'origine de la création d'une association de sauvegarde de la faune. Dénommée "Chêne", tout simplement, elle a été fondée par Jean-Pierre Jacques et maintenant dirigée par Didier Feray. Elle est composée de treize membres, de onze salariés. Son activité se concentre sur deux pôles : le centre de sauvegarde qui récupère les animaux blessés et le complexe pédagogique avec des animations.

A sa création, il y a quarante ans, son but était de naturaliser, d'empailler les animaux. Cette fonction a changé car beaucoup d'animaux étaient amenés blessés. L'association en arrive maintenant à s'occuper de plus de 3 000 animaux par an. Elle prend en charge tous types d'animaux sauvages mais les plus souvent accueillis au centre sont : le hérisson européen, le pigeon et le goéland argenté. Le premier soin est de stabiliser l'animal après un traumatisme, si nécessaire lui poser une attelle ou lui donner des médicaments. Les soigneurs rééduquent aussi les animaux blessés. Mais tout cela ne peut commencer que si l'animal est stabilisé. Pour cela, ils essayent de gérer le stress de l'animal et de réduire les manipulations.

Pour pouvoir les soigner, ils ont besoin de fonds qu'ils obtiennent de différentes manières grâce à la région, aux institutions comme l'OFB (Office Français de la Biodiversité) , aux entreprises, aux adhérents, aux parrainages des phoques ou encore avec la boutique et enfin grâce aux particuliers.

Des phoques pris en charge

Depuis 1987, "Chêne" a recueilli puis relâché plus de 200 phoques. Tous les ans, elle reçoit des bébés phoques perdus. Les soigneurs les prennent donc en charge jusqu'à un certain âge puis les relâchent.

Projets des années à venir

L'association a différents projets à mettre en place comme la création d'une nouvelle boutique. Elle mène une étude sur la mortalité des hérissons. Il lui faut refaire à neuf la cuisine pour les animaux et aussi celle pour les phoques. Est envisagé encore l'achat d'un nouveau terrain pour agrandir la capacité d'accueil.

Va aussi intervenir, en 2025, l'intégration d'un vétérinaire dans l'équipe pour faciliter les soins. Enfin, devait être réceptionné, en décembre 2024, un appareil pour effectuer des radios afin d'éviter les déplacements entre Allouville et une clinique vétérinaire.

Sarah DEQUEKER, P3.

Le voyage d'intégration en Auvergne

Les cinq classes de seconde du lycée ont vécu, en septembre, une expérience unique et inoubliable au pays des volcans. Trois jours denses de découvertes culturelles et d'activités sportives.

Les classes de seconde du lycée Jean 23 sont parties du 23 septembre au 27 septembre en Auvergne pour un voyage d’intégration.

Ce voyage a pour but de rapprocher les élèves ainsi que les professeurs pour créer un bon esprit au sein des classes et du lycée. Pour l’effectuer les secondes ont été séparées en deux groupes, d’un côté un groupe comprenant les secondes 1,3 et 5 et de l’autre le groupe des secondes 2 et 4.

Le séjour se déroulait sur trois jours du 23 au 25 septembre. Nous sommes partis d’Yvetot le lundi matin à 5h et arrivés à 13h45 à St Nectaire. Nous avons eu l’occasion de faire de nombreuses activités à but culturel mais également sportif

Jour 1

Enfin arrivés en Auvergne, après six heures de route, avant même de parvenir à l'hébergement nous avons visité les mythiques grottes de Farge et en avons appris davantage sur l'histoire de ces cavernes.

Elles ont été créées au IXe siècle et ont été habitées jusqu’au XVIIIe siècle, suite à l’envahissement des incendiaires.. Il y avait trois pièces.

Nous avons entamé la visite avec la cave à fromage, c’est ici que sont fabriqués les fromages tels que le saint nectaire.

L’architecture est élaborée de sorte à ce qu’il y ait un point d’entrée et de sortie de l’air puisque les pièces étaient chauffées au bois, on remarque également la présence de sel, anciennement utilisé pour conserver la nourriture ainsi que les cloisons trouées, cela prouvant leur habitation.

Puis, la visite a continué dans ce qui était anciennement une bergerie où les moutons étaient gardés. Et enfin, la dernière pièce, la plus grande, l’étable.

Celle-ci était composée d’une grande cheminée et possédait une partie en aplomb ce fut également la pièce de vie principale. Une fois la visite terminée nous partons en direction d’une ferme locale en contrebas où était trai le lait utilisé pour la fabrication du fromage.

Durant notre séjour nous avons dormi et mangé au domaine de Fohet. Il y avait de nombreuses chambres allant de 4 à 12 personnes. Lors de la première soirée le repas fut servi à 20 h et le couvre feu établi à 23 h.

Jour 2

Lors du deuxième jour de ce voyage le bus nous a déposé au pied du Puy de Dôme afin de rejoindre les guides que nous allions suivre durant la randonnée. Après avoir fait le tour des boutiques nous sommes montés en train crémaillère vers 10 h 20, ce qui nous a permis d’avoir une vue des montagnes en panoramique malgré le temps compliqué ce jour-là.

Une fois en haut du Puy de Dôme le guide a parlé pendant quelques minutes de la chaîne de montagnes, de leur création. Le Puy de Dôme est le plus haut sommet de la chaîne des Puys. Il est actuellement endormi. Nous avons ensuite entamé la descente en s'arrêtant quelques fois afin d’admirer le paysage, les cratères et la roche rouge. Arrivés en bas nous reprenons le bus en direction du Lac d’Aydat vers midi et demi afin de déjeuner ensemble au bord de celui-ci.

Puis, à 14 h était prévue l’activité kayak qui s’est déroulée en deux parties, le premier groupe est allé se balader pendant que le deuxième groupe a découvert le kayak pendant environ deux heures et inversement. Cette activité a été très appréciée, l’ambiance était agréable et l’activité physique a fait du bien à tout le monde.

Nous sommes finalement rentrés à l’auberge vers 18 heures, épuisés de cette enrichissante et sportive journée.

Jour 3

Après un bon petit-déjeuner à l’auberge nous sommes allés au parc d’attractions et d’animations Vulcania aux alentours de 10 h. C’est un parc incontournable de l’Auvergne également très apprécié pour ses activitées culturelles et ses attractions. Le parc offre une expérience unique en Europe.

Un temps libre a été mis en place, tout le monde a profité des attractions plus ou moins sensationnelles mais toutes ludiques qui nous ont permis d’en apprendre toujours plus sur les volcans. Vers 11 h, nous avions rendez-vous par groupes avec un animateur qui nous a fait un excellent atelier sur les volcans et de découvrir l'endroit.

Les activités étaient prévues comme des expériences chimiques sur les volcans effusifs et explosifs tout en révisant les bases du volcanisme, de la composition de notre planète ou encore de la formation des volcans.

Ce dernier jour fut très court malheureusement car il fut l’heure de rentrer en Normandie. Après avoir déjeuné nous sommes retournés dans le bus pour un trajet d’environ six heures. Le trajet fut agréable et convivial, certains moments étaient calmes et d’autres moments nous chantions ensemble. Nous avons fait une escale pour dîner vers 19 h, puis nous sommes directement rentrés. L'arrivée à Yvetot se fit aux alentours de 21 h 30.

Mais même s' il parut très court, ce voyage nous aura permis de faire de superbes rencontres, de se faire des amis incroyables, nous avons ri, appris pour la plupart à faire du kayak, et également découvert en profondeur les secrets de l’Auvergne grâce aux différents animateurs présents lors de ce séjour, cela nous a également permis de resserrer les liens entre élèves et professeurs.

Ce fut un très beau voyage d’intégration que nous ne sommes pas près d’oublier. Un grand merci aux organisateurs de celui-ci.

Laure FREGER, S5.

Apolline SAUVAGE, S5.

Un compagnon de vie : le chien

Il nous aide au quotidien dans tous les domaines, c'est le meilleur ami de l'Homme.

Depuis plus de 12 000 ans le chien fait partie de la vie de l'être humain. Il fut le premier animal domestiqué car il était le principal concurrent de l'homme pour la chasse. Sa domestication rendue possible grâce à son ancêtre sauvage, le loup, dû à son abondance et sa large répartition dans l'hémisphère nord où vivaient des humains. De plus le chien représente toutes les valeurs que l'Homme désir posséder : le courage, la loyauté et la fidélité.

Aujourd'hui le chien est omniprésent dans notre quotidien que ce soit pour simple compagnon de vie ou pour nous aider et nous assister en cas de besoin. De nombreuses races ont été formé au cours des siècles passés dont certaines répondent à des besoins de l'homme. Il est présent dans de nombreux domaines : la sécurité, la santé ou l'agriculture.

Le chien policier

Dans la police il peut avoir deux rôles : la défense et l'intervention comme prévenir et lutter contre la délinquance ou alors la recherche de personnes disparues, de produit illicite ou d'armes. Le plus souvent la race choisie est le berger allemand ou le berger belge malinois, fréquemment repérés dans les refuges. Toutefois ce que la police recherche n'est pas une race mais des caractéristiques particulières.

Le chien d'assistance

Il peut aussi aider des personnes en situation de handicap, adulte ou enfant, pour ramasser un objet ou pour simple soutien moral. Les chiens d'assistances aident les personnes se déplaçant difficilement, ou frappées par un handicap sensoriel, mental ou psychique. Pour qu'ils deviennent aptes à aider les chiens doivent passer par une école qui va les former, entre leurs 18 et 24 mois, pour ensuite rejoindre une personne dans le besoin.

Le chien de berger

Son rôle est d'éloigner les prédateurs avec sa présence et son odeur ou par son attitude agressive et ses aboiements. La race dominante pour ce rôle est le bobtail ou les chiens de la race berger. Leur principale tâche est de protéger les animaux tels que les moutons, les chèvres, les chevaux ou les volailles.

Le chien de chasse

Il aide les chasseurs grâce à son flair, plus développé que celui de l'homme, à retrouver le gibier. Il est à la fois utile et agréable pour l'être humain. La race la plus sélectionnée est le beagle pour son odorat très fin.

Chloé DE AZEVEDO COSTA, P4.

Lucile Jones et la new romance 2023

Qu’est ce que la new romance ?

Ce genre qui a déserté nos bibliothèques pendant quelques années est de nouveau apprécié par le grand public. Jeunes filles ou grandes dames, ce sont plutôt des femmes que l’on retrouve derrière les couvertures de new romance. Longtemps considérée comme « le mauvais genre par excellence » la new romance reprend progressivement sa place sur nos étagères…Et « Long Story Short » de Lucile Jones en fait partie. Sorti en poche depuis le 6 novembre 2024, il est aujourd’hui incontournable.

Ses débuts

Jeune romancière en herbe, Lucile Jones commence sur des plateformes comme Fyctia ou encore WattPad et publie régulièrement sous formes de feuilletons ses premiers écrits. Elle débute en écrivant des « fan fictions », et crée tout un univers autour de personnages ou de célébrités déjà existantes.

Encouragée par une de ses amies, c’est en janvier 2023 que Lucile Jones décide de s’inscrire à un concours sur Fyctia. Elle commence à publier chapitre par chapitre son ouvrage qui dans un premier temps se fait connaître sous le nom de "You belong with me" qui deviendra par la suite « Long Story Short ».Très vite repéré par des éditrices de la plateforme, son roman est envoyé en finale du concours alors qu’il ne comptait que 19 chapitres. Deux mois plus tard, c’est près de 280 pages que la jeune autrice a noirci et qui lui vaudront le titre de lauréate du prix de la nouvelle autrice 2023.

Son roman

« Long Story Short », c’est l’aventure de Tillie une jeune femme ambitieuse et pleine de volonté qui rêve de devenir journaliste. C’est aussi un passé lourd, un présent chamboulé et un futur incertain, dont le destin se retrouve lié à celui de Griffin son nouveau professeur d’écriture créative. Et c’est ce trope prof-élève que l’autrice nous invite à découvrir dans un décor universitaire à l’américaine, qui a convaincu toute une communauté Tik Tok à l’occasion des 10 ans de la New Romance.

Sa propre vision de la littérature

Plus jeune, son univers littéraire se détache radicalement des œuvres qu’on lui impose sur les bancs de l’école, préférant les romans de young-adulte et les récits romantisés qu’elle dévore, comme « Twilight » ou encore « Quatre filles et un jeans ».

Selon elle, la new romance est accessible à tous, « Ce sont des histoires qui parlent à tout le monde, dans lesquelles on se retrouve souvent. Il n’y a pas de meilleure littérature qu’une autre il suffit de lire ce que l’on aime. »

Ses ambitions

Lucile Jones écrit avant tout pour elle, mais aussi pour défendre certaines valeurs et aborder des thèmes parfois délicats tels que le harcèlement scolaire, et s’inspire de sa propre adolescence.

« Ce n’est pas un secret, ce que Tillie a vécu ce sont des choses que j’ai pu vivre. » nous confie-t-elle à propos de son roman « Long story short » au micro du podcast "O'pen".

Et les hommes dans tout ça ?

En 2024 selon une étude de Babelio seulement 4 ,2 % du lectorat de new romance étaient masculin. Un résultat qui n’étonne personne au vue de la société stéréotypée dans laquelle nous baignons. Mais l'autrice fait le choix de casser les codes et s’émancipe des croyances dépassées qui réservent la new romance exclusivement aux femmes. Dans son roman, c’est d’ailleurs un homme qui incarne l’écrivain de romance par excellence. Car pour Lucile, « les hommes ont le droit d’aimer la new romance, de le revendiquer sans se sentir jugés ».

Amandine DESMULIERS, P1.

Friperies : Mode ou Ethique ?

Quand la consommation responsable devient nécessaire , les friperies peuvent-elle révolutionner la mode actuelle ?

D'abord, redéfinissons ce qu'était une friperie à l'origine, si l'on cherche le sens premier de cette idée, "Commerce de vêtements d'occasion"est la première définition qui nous viendrait à l'esprit, ce qui est en effet l'objectif premier d'une friperie, avec en plus une atmosphère authentique et un aspect plus qu'écologique. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Le monde de la fripe a bien connu un réel essor ces dernières années, et si l'on se penche sur ces évolutions drastiques, on peut se demander si la friperie, à titre d'industrie, est toujours bien un milieu écologique ou si l'ADN même de ce concept ne s'est pas perdu tandis qu'il gagnait en popularité.

La première question à se poser est celle de la popularité grandissante des friperies, et à quoi est-elle due ? D'abord à petite échelle, il est clair que tout consommateur, que ce soit dans le neuf ou dans la seconde main, préférera une atmosphère authentique et chaleureuse, principe fondamental d'une friperie. . On peut aussi rechercher la nostalgie du " vintage ", quelque chose qui nous rattache à un temps passé. Mais si cette observation se faisait d'abord à petite échelle, c'est l'intervention des réseaux sociaux qui change la donne, si les friperies étaient alors un monde à part, il ne l'est plus, loin de là, il est mis en avant, sur toutes les plateformes, alors, les boutiques gagnent en visibilité et en consommateurs.

Mais ces friperies restent un concept unique, avec une idée principale plus qu'optimiste, l'écologie avant tout. En effet, il se base sur une économie circulaire profitant à tous, autant aux petits portefeuilles qu'aux férus de mode en passant par les grands écolos. On y trouve de tout, des sacs, des vêtements, des ceintures, pour tous les goûts, qu'importent la marque et encore mieux, le prix d'origine. Un cycle, qui, en minimisant les déchets et l'empreinte carbone, permet à (pratiquement) tous de se refaire sa garde-robe sans (trop) se ruiner.

Mais tous les établissements ne correspondent pas à cet idéal. On observe inévitablement, une perte de l'authenticité de l'échange initial, notamment due à une hausse des prix, ces deux phénomènes étant causés par une commercialisation grandissante dans les friperies.Maintenant on adapte le prix de revente au prix d'origine, sans compter que les bonnes pièces se font rares dans les friperies les moins populaires. L'accès aussi est une problématique, les prix ne sont plus ce que l'on avait l'habitude de voir et les friperies fusionnent, se faisant rares dans les plus petites villes, où l'on se penche pour un substitut comme la croix rouge, dont l'aspect d'entraide a permis de garder des prix fixes, mais où la mission principale se perd, devenant à leur tour des friperies, en moins cher.

Donc, OUI, les friperies sont un concept plein de bonnes intentions, mais NON, il ne faut pas en abuser. Le plus important est, et reste, d'être responsable dans la manière de consommer et ce n'est pas parce que c'est moins cher qu'on en a plus besoin.

Céleste FORY, P3.

Nouvelle : « un journal »

Je tourne une nouvelle page. C’est un article sur le MMA. Le sujet ne m’intéresse pas du tout, mais l’image m’intrigue.

Une lente voix automatique annonce mon train.

Je regarde ma montre sans vraiment prêter attention à l’heure, sachant pertinemment que j’allais bientôt partir.

Je lève la tête pour observer la gare. Elle est bondée. Des enfants jacassent, leurs parents les grondent, et ça rit, et ça crie...

Je lève les yeux et pense à ma sœur.

Je me dirige vers le train. Il est à quai. C’est un grand train qui paraît récent mais déjà usé et poussiéreux.

En baissant les yeux, je remarque un écart conséquent entre le marchepied et le quai. Je fais une grande enjambée et entre dans le train. Je regarde le numéro du wagon : 10. Je me dirige vers ma place.

Soudain, un grand éclat de rire, dénué de maturité, me fait sursauter. Un groupe de jeunes vient d’entrer dans le train. Ils sont accompagnés d’une vieille femme et d’un homme, une cigarette à la bouche.

Je m’éloigne le plus possible, mais je les entends se rapprocher. Je m’assois et déplie mon journal. Toujours cet article... À peine ai-je lu le premier mot que le wagon est envahi par une véritable marée humaine : les adolescents que j’avais croisés plus tôt. Tous crient, rient aux éclats...

Mais bon, ils ne peuvent pas tous entrer dans ce wagon déjà à moitié plein.

À mon grand désespoir, la vieille femme qui les accompagne parcourt le wagon pour déloger un à un tous les occupants. Pendant ce temps, l’autre responsable reste à l’entrée et crie dans une langue qui m’est inconnue.

C’était une langue mélodieuse qui, même sortie de la bouche d’un vieux fumeur à la voix cassée et de très mauvaise humeur, restait magnifique. Je tente de la reconnaître, mais en vain.

Ma sœur aurait su. Elle avait toujours été très bonne en langues étrangères. Je me remémore alors tous les moments où elle prenait plaisir à étaler sa science pour m’expliquer le sens profond d’un mot dans une langue abstraite, qui ouvrait sur l’inconnu... Elle va me manquer...

Je me concentre sur un autre article. Le sujet est inintéressant. Je pose donc mon journal et sors un livre. C’est un recueil qu’un de mes amis m’a recommandé. Je l’ouvre à la première page. Ah, c’est un poème. Il est morne et sans intérêt, aucune émotion ne s'en dégage. Il parle d’amour. Ah, l’amour ! Quelle ironie, dans un monde en guerre, en crise climatique et économique. Un monde où l' amour se résume à des milliers d’adolescents perdus, inscrits sur des sites de rencontres... Pour tenter de trouver, à défaut de l’âme sœur, une compensation...

La vieille femme lève la tête et crie une phrase dans cette même langue mélodieuse qui m’était inconnue. Un mélange d’italien et de japonais… Cela paraît étrange dit comme ça, mais c’est précisément ce que j’entends.

Puis une horde d’élèves se précipite dans le wagon. J’étais assis à une table pour quatre. Je vois alors sept élèves s’entasser sur ma table et sur la seconde, de l’autre côté de l’allée.

Ils sont bruyants et rient beaucoup. L’enfant juste à côté de moi porte de grosses lunettes. Il est plus petit que le reste du groupe. Une fois assis, il sort directement son téléphone. Lui, au moins, ne va pas trop me déranger...

Mais alors que j’allais me replonger dans mon manuscrit, un autre élève arrive, plus grand, plus bruyant. Il commence à parler avec mon voisin et, à mon grand regret, prend sa place. Aussitôt, tous commencent à sortir de la nourriture et des boissons.

Je sors mon journal et le brandis devant mes yeux pour cacher mon regard, qui détaille ces jeunes avec qui je vais devoir passer les quatre prochaines heures.

Mais c'est à peine si je les vois, cachés derrière leur téléphone

Décidément, je n’aime pas les jeunes.

Suite au prochain numéro.

Jules BOURDON, P1.

Les carnets de l'apothicaire

Ce succès littéraire japonais décliné sous trois formes très appréciés des otakus, les fans de mangas et d'animes.

L'histoire se déroule en Chine, dans la capitale impériale. Mao Mao est une jeune apothicaire de 17 ans travaillant avec son père adoptif dans le quartier des plaisirs de la capitale. Un jour, elle est enlevée pour travailler au hougong en tant que servante. Alors que les deux jeunes enfants de l'empereur tombent soudainement malades en même temps, Mao Mao ne peut pas s'empêcher de chercher à les sauver. Ses talents vont attirer l'attention de Jinshi, l'ennuque en charge du hougong qui compte bien se servir des talents de la jeune fille à son avantage.

Si vous aimez les énigmes et/ou les romans historiques, je pense que vous allez adorer.

Les carnets de l'apothicaire existe sous la forme :

d'un roman :

Les carnets de l'apothicaire sont à l'origine un roman écrit par Natsu Hyuuga, c'est ma forme préférée car j'aime beaucoup le style de l'auteur même s' il y a parfois des petites erreurs de traduction. il y a quatre tomes sortis pour le moment.

d'un manga :

c'est sous la forme d'un seinen* que vous allez trouver les carnets de l'apothicaire le plus facilement. Il reprend exactement l'histoire du roman, donc si vous lisez les deux vous ne serez pas perdus. De plus, je trouve les dessins de Nekokurage vraiment magnifiques. C'est sous cette forme que j'ai découvert Les carnets de l'apothicaire et j'avais tout de suite adoré !

d'un anime :

Enfin, Les carnets de l'apothicaire peuvent se trouver en anime. Je ne l'ai pas vu mais les critiques sont assez bonnes et je trouve l'opening juste INCROYABLE ! (le titre de l'opening est be a flower pour les amateurs de J-pop) pour le moment, il n'y a qu'une seule saison mais la suite sort en janvier prochain.

L’avantage de cette œuvre, c'est qu'elle permet d'en apprendre beaucoup sur la Chine au Moyen Age, sur ses traditions et sur le fonctionnement de la cité impériale. J'ai notamment découvert comment les gens s'habillaient à l'époque, comment le hougong était réparti et aussi l'existence de jeux de société asiatiques comme le go et le shogi.

j'espère que je vous ai fait envie et si vous le lisez/regardez qu'il vous plaira autant que moi !

*seinen : littéralement manga pour jeune homme, est un type de manga surtout pour les jeunes adultes.

Capucine FAURE, S5.

Découverte archéologique à Yvetot

En 2019, dans la rue de l’Épargne, une équipe d’archéologues a découvert un cimetière du XVIIIe siècle.

En 2019, après une demande de permis de construire à Yvetot, une équipe de l’INRAP, dirigée par Raphaëlle Lefebvre, a mené des fouilles rue de l’Épargne, découvrant un cimetière du XVIIIe siècle avec 523 sépultures et des objets bien conservés La fouille a nécessité des méthodes rigoureuses pour respecter la disposition complexe des tombes. Cette découverte pourrait apporter un éclairage nouveau sur l'histoire de la ville d'Yvetot

Contexte historique

Au XVIIIe siècle, Yvetot connaît une forte croissance démographique grâce à l’essor de l’industrie du coton. Cette expansion exerce une pression sur les infrastructures locales, notamment les espaces funéraires. Le cimetière paroissial de l’église Saint-Pierre étant rapidement saturé, un nouveau cimetière est aménagé rue de l’Épargne vers 1740-1746. Toutefois, avec l’augmentation continue de la population, ce second cimetière se trouve lui aussi rapidement saturé, et il est fermé en 1783.

Les découvertes

Les fouilles révèlent 523 sépultures en trois phases distinctes. La première phase comporte 322 tombes orientées sud-ouest/nord-est, la deuxième inclut 91 tombes organisées dans les espaces restants, et la troisième présente 95 tombes orientées nord-ouest/sud-est, indiquant une réorganisation. Les pratiques funéraires incluent des inhumations sur le dos avec les jambes allongées, dans des cercueils en bois. Certaines sépultures superposées, séparées par une couche de terre, semblent être parmi les premières concessions familiales, regroupant parfois un adulte et un enfant.

Les objets retrouvés

Douze tombes contiennent des objets funéraires, des bijoux, notamment des boucles d’oreilles en or, et des objets de dévotion en or et argent, tels qu’un médaillon représentant un évêque avec un personnage nu à ses pieds. Un pendentif en forme de colombe, associé à un enfant, témoigne de la présence religieuse. Un pendentif reliquaire en argent retrouvé sur l’abdomen d’un homme adulte renferme des fragments humains et des textiles finement tissés. La rare présence de cheveux et textiles, bien conservés, offre un témoignage unique sur les pratiques funéraires de l’époque. Ces objets sont actuellement conservés dans un coffre-fort à l’INRAP et seront prochainement restitués à l’État, sous la gestion du Service Régional de l’Archéologie. Une exposition pourrait être envisagée. À l’emplacement des fouilles, la résidence des Noisetiers a été construite par la société Logeo Seine.

Source :Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et la responsable scientifique, Raphaëlle Lefebvre

Ninon THIERRY, P1.

Formule 1 : l'essor d'un sport mal connu

L'épreuve reine des sports mécaniques compte pourtant ses héros, ses fans et ses légendes.

La Formule 1 est une discipline automobile qui captive les fans depuis plusieurs générations. Elle suscite aussi opinions divisées et arguments contradictoires.

Son histoire

La Formule 1 porte son histoire. En 1950, a lieu son premier championnat du monde, avec des écuries toujours en lice, comme Mercedes, Ferrari, Aston Martin, ou McLaren. Plus que les écuries, ce sont les pilotes qui ont marqué l'histoire de ce sport.

Parmi eux, Niki Lauda. En 1976, au Grand Prix d'Allemagne le pilote autrichien est victime d'un des accidents les plus impressionnants jamais vu en F1. Il sort de sa voiture en rampant. On n'en retiendra que son visage brûlé. Son retour sur les pistes est un miracle. Il revient deux courses plus tard pour continuer à disputer le titre de champion du monde.

Le destin d’Ayrton Senna frappe aussi. Le triple champion du monde meurt en 1995 sur le circuit d'Imola alors même qu'il menait la course. Un pressentiment l’avait assailli avant le départ. Sentiment justifié hélas. Le Brésilien heurte un mur de béton à 210 km/h. Il meurt quatre heures après la collision. Un hommage lui est toujours rendu à chaque Grand Prix d'Imola.

Puis le fameux Michael Schumacher, le protégé de Senna depuis son premier Grand Prix en 1991, et sextuple champion du monde. Retiré de la compétition, il est victime d’un grave accident de ski, en 2013. Depuis, son état de santé est farouchement protégé par sa famille. En septembre dernier, son apparition au mariage de sa fille, a mis fin aux rumeurs de décès.

Le dernier de cette liste, Lewis Hamilton, est, lui, toujours en lice. A 35 ans, en 2020, il a dépassé le record de « Schumi » avec sept championnats remportés de 2008 à 2019, au volant de Mercedes. Ecurie qu'il s'apprête à quitter pour rejoindre Ferrari en 2025, dans le but affiché d’un huitième titre qui lui a échappé.

Les règles

Vingt pilotes s’affrontent sur les circuits du monde, un week-end sur deux. Ces compétitions répondent à des règles à connaître si on veut découvrir ce sport.

Le poids est un critère majeur et strict. Si le poids de la voiture, pilote et carburant compris, est trop bas, une victoire peut être annulée. Ce fut le cas pour George Russel en Belgique, trop léger d'1,5 kg.

Un week-end de course s’ouvre par les essais, puis ce sont les qualifications, en trois fois pour déterminer l'ordre au départ, tous voulant atteindre la pole position, la première place au feu vert. La course le dimanche, compte un nombre de tours défini selon le circuit, en moyenne 305 km.

Entre les tours, on observe les "pit stop", pour changement des pneus, une opération spectaculaire en quelques secondes. Le plus rapide (1,82 sec !) est détenu par l’écurie Red Bull. Les dépassements sont aussi réglementés. Les zigzags pour les empêcher sont interdits.

Le classement des pilotes se fait par points, 25 pour le vainqueur, moins pour le second, etc. Celui qui a le plus de points à la fin de l'année est champion du monde. Mais, il faut compter avec les pénalités. Sortie des pistes ou collision peuvent entraîner un retrait de points, ou même une rétrogradation dans la grille de départ.

Des hauts et des bas

La Formule 1 ne fait pas l'unanimité. Certains pointent l'impact environnemental important causé par l'empreinte carbone due à la logistique et aux voyages internationaux des équipes. Un week-end de Grand Prix représente environ 17 tonnes de CO2, ce qui reste élevé malgré les efforts fournis pour le réduire.

D'autres considèrent que ce n'est pas un "vrai sport". C’est faire fi de l’entraînement particulièrement difficile que suivent les pilotes. Il leur faut être capables de résister aux forces G, à la chaleur et au stress pendant plus d’une heure et demie.

Cette discipline est aussi dénigrée pour être un sport masculin. Seules, deux femmes ont déjà pris le départ d'un Grand Prix. Néanmoins, en 2023, a été lancée une compétition réservée aux femmes, la "F1 Academy".

Enfin, ce sport est aussi critiqué à cause de la domination de certaines écuries sur certaines périodes, ce qui peut rendre le championnat prévisible et réduire l'intérêt pour les courses.

Toutefois, la Formule 1 reste un sport chéri par des millions de fans chaque année. Ces courses offrent un spectacle impressionnant sur des circuits emblématiques et des duels captivants entre les pilotes.

Tout cela attire de plus en plus de monde chaque année, grâce à l'accès aux rediffusions des Grands Prix sur nos écrans, à des plateformes de streaming. Les réseaux sociaux contribuent aussi à une meilleure diffusion de la Formule 1. On peut y retrouver les pilotes, les écuries et la Fia (Fédération Internationale Automobile).

Depuis ces dernières années, la sécurité des pilotes de Formule 1 s'est nettement améliorée grâce à différentes technologies, notamment le halo. Ce dernier est une sorte d'arceau en titane situé au-dessus du cockpit. Il protège la tête du pilote.

Il a été introduit en 2018, principalement en raison d’un accident, qui a coûté la vie à Jules Bianchi le 5 octobre 2014, dans un choc avec une grue au Grand Prix du Japon. Le halo a depuis sauvé la vie de plus d'un pilote.

L'innovation technologique est un bénéfice de la Formule 1. Elle se traduit par des algorithmes et des systèmes d’apprentissage automatique qui font évoluer favorablement ce sport. Sans compter ses applications dans la production automobile.

La Formule 1 ne cesse de nous étonner avec ses pilotes emblématiques et son évolution.

Céleste FORY et

Léane RESSE, P3.

L'Horreur dans la littérature et le cinéma

Pourquoi la peur a-t-elle un si grand succès dans nos bibliothèques et sur le grand écran ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après avoir hurlé devant un film d'horreur ou après avoir frissonné en lisant un roman horrifique, vous en redemandiez ? Moi, oui. Et j'ai trouvé une réponse pour vous ! Voici les raisons pour lesquelles le genre de l'horreur et ses sous-genres ont autant de succès chez la majorité d'entre nous..

L'horreur et son histoire

Tout d'abord, un peu d'histoire ! L'horreur est un genre qui est apparu dans le cinéma dès la fin du XIXe siècle avec le film Le Manoir du Diable de Georges Méliès, un film en noir et blanc considéré aujourd'hui comme un classique du genre. En ce qui concerne la littérature, les origines de l'horreur sont plutôt floues, et on suppose que le genre a fait ses débuts grâce à son lien avec la religion. En effet, les premiers textes pouvant être qualifiés comme étant horrifiques impliquent l'enfer, les sorcières, les diables et démons...

Vous le savez certainement déjà, le genre de l'horreur n'a cessé d'évoluer depuis, et de nombreux sous-genres sont apparus au fil de cette évolution.

Dans la littérature, c'est une atmosphère gothique qui est apparue en première, inspirée de la religion, avec des lieux hantés, des esprits, des pactes et malédictions.. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau style qui domine, on l'appelle "Horreur moderne" et il mêle psychologie, science-fiction et thriller, dont l'auteur qui ressort le plus par son succès n'est autre que Stephen King !

Dans le cinéma, les sous-genres se démarquent par l'évolution des effets choisis. Les créatures horrifiques arrivent très vite avec des monstres tels que Frankenstein et Dracula, puis c'est l'horreur psychologique qui suit, cherchant à explorer les recoins les plus sombres de l'esprit humain avec des films tels que L'exorciste de William Friedkin. Vers les années 1980 et 1990 se développent les films dits "slashers", appuyant sur les effets spéciaux et les meurtres brutaux avec des antagonistes le plus souvent masqués (Halloween, Vendredi 13...). Et enfin, aujourd'hui, le cinéma de l'horreur mêle lui aussi tous les genres en un mélange harmonieux qui ne manque pas de nous faire frissonner !

Comment fonctionne l'horreur ?

Maintenant que nous sommes plus éclairés sur l'évolution de l'horreur, nous pouvons nous demander comment elle fonctionne. Avant d'aborder un raisonnement scientifique, nous allons nous tourner vers une approche plus technique.

Dans la littérature comme dans le cinéma, les méthodes choisies dépendent en grande partie de la personne à l'origine de l'oeuvre. La peur étant facile à provoquer, il est possible de jouer avec plusieurs modèles. Pour faire sursauter le public, rien de tel qu'un bon vieux "jumpscare", l'une des techniques les plus utilisées (on ne s'en lasse jamais !). Si l'on préfère plutôt que le public ait le coeur battant et les muscles crispés, mieux vaut se tourner vers une histoire paranormale où le danger peut être partout à la fois et l'ambiance pesante, comme avec Paranormal Activity, ou même un thriller psychologique, qui effraiera par sa justesse et sa proximité avec la réalité, comme Shutter Island.

Avec l'horreur, il n'y a pas de secret, tout est bon pour terrifier le spectateur/lecteur. Gore, suspense, paranormal, il y en a pour tous les goûts. Toutefois, en littérature il n'est pas possible d'user des mêmes stratégies que dans le cinéma, alors les auteurs se tournent le plus souvent vers l'horreur psychologique ou plus récemment, vers l'horreur dite "domestique" qui se passe au sein même d'un foyer et de la vie quotidienne, la spécialité de Stephen King. N'allez pas croire que la littérature fait moins peur que les films simplement car on n'y trouve pas de jumpscares, loin de là ! Dans un roman, le danger est dans chaque page, caché entre les lignes. Savoir jouer avec l'atmosphère d'un roman est un vrai talent ! L'avantage des romans, c'est qu'ils peuvent dissimuler l'horreur dans les situations du quotidien et l'immiscer sous un toit, l'intégrer à la vie commune. On se sent alors plus proche, plus atteint, et l'angoisse n'en est que meilleure !

Les effets de la peur

Vient enfin un dernier point, le pilier de nos interrogations : Qu'est-ce qui peut bien rendre cette peur si attrayante ?

On entend parfois dire que la peur crée du lien social, qu'elle se partage, eh bien sachez que c'est vrai ! Après avoir vécu une expérience forte, qu'elle soit effrayante ou angoissante, nous nous rapprochons naturellement des gens avec qui nous l'avons partagée. C'est cet effet qu'ont les films sur nous, et c'est pour ça qu'ils sont toujours plus agréables à regarder en groupe.

Mais ce n'est pas tout. L'horreur, c'est aussi une question de personnalité (un peu comme tout au final). Les parties de notre cerveau qui réagissent à la peur et au plaisir sont étroitement liées, c'est d'ailleurs pour cela que l'adrénaline et les sensations fortes plaisent autant. Certes, tout le monde n'apprécie pas de se faire peur, mais ce qui plaît dans les films et romans d'horreur c'est le fait d'être en toute sécurité. Il y a même une thérapie (TCC - Thérapie Comportementale et Cognitive) qui vise à vaincre les phobies en confrontant la personne concernée à ses peurs de manière sécurisée et progressive.

Si vous avez déjà entendu quelqu'un dire que regarder des films d'horreur augmentait ses réflexes, sachez qu'il ou elle a raison ! C'est très léger, mais c'est tout de même vrai. En effet, quand un film présente un certain suspense, notre cerveau se met en état d'alerte, nos muscles se tendent et notre coeur bat plus vite ; tout notre corps nous prépare à prendre la fuite. C'est cet état d'alerte qui crée le sursaut lorsque quelque chose surgit à l'écran.

Voilà pourquoi l'horreur plaît autant et pourquoi, après autant d'années et d'évolutions, on ne se lasse toujours pas de ce genre ! Vous pouvez reprendre votre livre ou vos pop-corn sans crainte, aimer l'horreur est parfaitement normal.

Clara BOUHOURD, T3.

Miyano Mamoru, artiste polyvalent !

Chanteur, compositeur, acteur et doubleur. Porter autant de casquettes simultanément c'est plutôt rare, et pourtant...

Mario, Light Yagami (Death Note), Rachid (Pokemon), Peter B. Parker (Spider-Man, New Generation) ou encore Norbert Dragonneau (Les Animaux fantastiques). Vous connaissez sans doute déjà l’un de ces personnages ou l’une de ces licences, mais avez-vous déjà entendu leurs voix japonaises ? En effet, la personne dont il est question s’est fait connaître rapidement de par sa voix, mais également de part son jeu d’acteur semblable à celui de Jim Carrey. Il s’est particulièrement inspiré de Michael Jackson dans sa carrière. Je parle bien évidemment de Mamoru Miyano !

Un style de musique authentique !

Après 15 ans d’expérience dans le domaine de la musique, Mamoru Miyano a pleinement déployé son style et son identité. Il se spécialise dans le style J-pop (différent de la K-pop) et dans certains types de J-rock. Il ne fait donc pas partie d’un Boys-Band bien qu’il ait une équipe de danseurs et de musiciens qui le soutiennent constamment. À ce jour, on compte 23 concerts, dont 1 prévu pour 2025, rassemblant en moyenne plus de 35 000 personnes. Ceci dit, ces chiffres sont spécifiques du Japon. On espère un jour le voir se produire dans les salles de concert du monde entier !!

Une voix unique !

Depuis 2001 Mamoru Miyano s’est lancé dans le monde du doublage (« seiyuu » en japonais) en commençant par de « simples » rôles secondaires puis, en développant ses compétences, il a atteint des rôles plus importants comme le rôle principal ou encore l’antagoniste dans plusieurs œuvres. Son timbre de voix présente un éventail de possibilités particulièrement développé allant de voix autoritaires aux voix émotives.

Un artiste intouchable ?

Mamoru Miyano est notamment très proche de ses fans. Durant ses concerts, de nombreuses interactions se créent entre lui et le public au point que les spectateurs chantent à sa place. . De plus, il a mis en place un fan-club du nom de « Laugh & Peace » où il partage des concerts dédiés exclusivement à celui-ci et les membres reçoivent de la « merch » qui leur est réservé.

Une carrière croissante

Cet artiste continue de se faire connaître au Japon et (on espère) dans le monde entier. Il est également très actif, car il participe à des conventions et à des événements voire même des pubs japonaises comme MacDo. Je vous invite à suivre son actualité sur son site officiel et pour plus de renseignements, un site français a été créé afin de rendre une partie de son public, plus accessible.

Blanche MICHEL, T5.

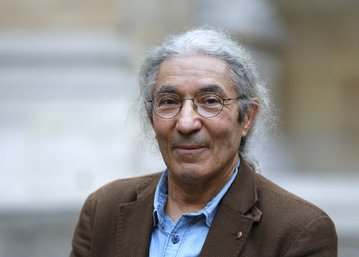

Boualem Sansal, le combat d'une vie

Écrivain franco-algérien, Boualem Sansal est emprisonné en Algérie. Découvrez son combat pour la liberté d’expression.

Boualem Sansal est un romancier né le 15 octobre 1949 en Algérie. Après avoir eu plusieurs emplois au ministère de l’Industrie algérienne, il se lance dans l’écriture en 1997 durant la guerre civile algérienne, poussé par son ami Rachid Mimouni, mort deux ans plus tôt. Il essaye de comprendre et de démontrer la montée de l’islamisme. Son premier roman, Le Serment des barbares, sorti en 1999, connut un certain succès, particulièrement en France et en Allemagne.

En 2003, ses rapports avec l’Algérie se tendent. Rescapé d’un séisme, il publie son roman Dis moi le paradis qui critique la corruption du gouvernement algérien, ainsi que les islamistes. Suite à cette parution, il est renvoyé du ministère . En 2006 , son nouveau roman est censuré en Algérie. Même sort deux ans plus tard pour Le village de l’Allemand, qui fait un rapprochement entre nazisme et islamisme.

En 2024, Boualem Sansal est naturalisé français par le président Emmanuel Macron en personne. Mais, le 21 novembre, la France, surprise, apprend l'arrestation de l'écrivain intervenue cinq jours plus tôt lors de son arrivée à Alger. Il a d'abord été placé dans la section pénitentiaire de Moustapha. Pèse sur lui, une inculpation pour « atteinte à la sûreté de l’État », avec le risque d'une peine de prison à perpétuité, la peine de mort n’étant plus autorisée depuis 1993.

Pétition de soutien

Ses avocats ont déposé une demande de remise en liberté. Elle a été rejetée le mercredi 11 décembre 2024. Boualem Sansal séjourne désormais à 35 kms d'Alger, à la prison de Koléa. Lors du procès, son avocat, Me François Zimeray, n'était pas présent, sa demande de visa ayant été rejetée. Rejet contraire aux accords de 1962. « Entrave à l'exercice des droits de la défense, sans lesquels il n'y a pas de procès équitable », a déclaré Me François Zimeray, inquiet pour la santé de son client, dont il n'est pas tenu informé.

Plusieurs actions ont été entreprises pour sa libération, notamment une soirée de soutien qui a eu lieu le 28 novembre 2024, ainsi que la création d'une pétition . De nombreux auteurs tels que Philippe Claudel, Annie Ernaux, Jean-Marie Le Clézio, l'une et l'autre Prix Nobel de littératture, et bien d'autres, le soutiennent.

Eugénie LEMERCIER, S3.

Intempéries en Ardèche : deux mois de pluie en trois jours !

Phénomène inattendu en Ardèche, ce jeudi 17 octobre 2024, la tempête Leslie s'est abattue sur le sud du pays provoquant des précipitations torrentielles à l'origine de nombreuses inondations et crues. Cinq départements sont placés en vigilance rouge, trente-quatre autres en vigilance orange.

De tous, le plus touché par l'ex-ouragan Leslie est l'Ardèche avec un nombre considérable de routes impraticables, de logements inondés et de voitures emportées par les torrents dévastateurs.

Le centre de la catastrophe se trouve dans la commune d'Annonay. Elle est traversée par deux rivières qui sont subitement sorties de leur lit dès la matinée en raison du débordement du barrage du Ternay situé à quelques kilomètres de la ville. Cela a occasionné d'importants courants d'eau dans le centre ville. Ils étaient tellement puissants, que la Cance une des deux rivières a atteint un débit de 234 mètres cubes par seconde, un débit jamais atteint jusque là.

Phénomène inédit

Cette soudaine montée des eaux a surpris un grand nombre d'habitants, obligeant les secours à évacuer de nombreux résidents par voix aérienne. Simon Plenet, maire de la commune, évoque « un phénomène inédit » qui n'avait pas frappé la commune depuis les années soixante.

Un premier constat des dégâts a été dressé, et le montant des réparations est estimé entre huit et onze millions d'euros, somme que la commune ne peut financer elle-même. L'État a reconnu l'état de Catastrophe naturelle pour accélérer le processus d'indemnisation des sinistrés.

Timothé CHAPON, T2.

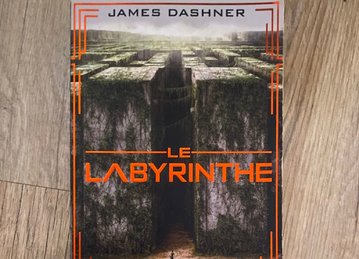

« Le Labyrinthe », arriverez-vous à sortir ?

Mais le voudrez-vous ?

Le labyrinthe est une trilogie racontant l’histoire d’un jeune adolescent appelé Thomas et qui se retrouve, contre son gré, enfermé dans un labyrinthe contenant des créatures appelées « griffeurs ».

Dans ce labyrinthe, il y a plusieurs dizaines de jeunes hommes qui ont, pour seuls souvenirs, leurs noms. Tous ensemble, ils mènent une vie plutôt paisible en réussissant, la plupart du temps, à échapper aux griffeurs. En effet, tous les soirs, les portes du labyrinthe se ferment sur un grand carré appelé le bloc (là où vivent tous ces jeunes gens) pour empêcher les griffeurs de rentrer et de les attaquer. Les griffeurs vivant la nuit, ils ne peuvent pas attaquer la nuit.

Ce que les adolescents cherchent ?

Tout simplement une sortie à ce labyrinthe. Jusqu’à l’arrivée de Thomas et d’une jeune fille nommée Teresa qui va bouleverser leur quotidien.

Ce livre est destiné aux adolescents et aux jeunes adultes (les 13-18 ans). Cette dystopie dépeint un monde détruit, où le bonheur semble utopique, et où les personnages sont jeunes pour que les lecteurs puissent s’identifier à eux. Elle permet également de faire réfléchir sur nos actes envers la planète pour montrer que tout ce que l’on fait impacte l’avenir.

Livres

Version Originale

Titre original : The Maze Runner

Auteur : James Dashner

Genre : Science-fiction

Editeur : Delacorte Press

Date de parution :21 octobre 2009

Lieu de parution : New York.

Version Française

Editeur : Pocket Jeunesse

Date de parution : 4 octobre 2012

Lieu de parution : Paris

Traducteur : Guillaume Fournier

Films

Livre originel : Le Labyrinthe

Acteurs principaux :

Dylan O’Brien est Thomas

Ki Hong Lee est Minho

Thomas Brodie-Sangster est Newt

Kaya Scodelario est Teresa

Rosa Salazar est Brenda

Année : 2014

Genre : Science-fiction/Action

Durée : 1h 53m

Réalisateur : Wes Ball

Scénario : Noah Oppenheim, Grant Pierce Myer, et T.S. Nowlin

Musique : John Paesano

Pays de production : les États-Unis et le Royaume-Uni

Eugénie LEMERCIER

et Louna LAPARRA, S3.

Le Paradoxe de Schrödinger : une illustration de la physique quantique

Un concept théorique utilisé pour illustrer les bizarreries de la mécanique quantique.

Ce paradoxe a été trouvé par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1935. Il est évoqué lorsque l'on parle de la physique quantique. Ce paradoxe repose sur une expérience.

L'expérience liée au paradoxe

La voici : Un chat est placé dans une boîte fermée opaque. Dans cette dernière, il y a un atome radioactif , un compteur Geiger (un dispositif pour détecter la radiation), un flacon de poison et un marteau. Si l'atome se désintègre, le compteur Geiger se déclenche, le marteau brise le flacon et le poison tue le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, tout reste intact et le chat survit. L'atome a une chance sur deux de se désintégrer donc le chat a une chance sur deux de se faire tuer par le poison.

Ce qui nous intéresse :

Selon les principes de la mécanique quantique, avant qu'on ouvre la boîte et qu'on observe l'état de l'atome, celui-ci existe dans une superposition d'états, à la fois désintégré et non désintégré. Puisque l'état de l'atome détermine le sort du chat, on pourrait aussi dire que le chat est dans un état de superposition aussi ; nous pouvons donc considérer qu'il est à la fois mort et vivant, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte et observe le système.

Pourquoi ?

Schrödinger a introduit ce paradoxe pour critiquer l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, qui suggère que tant que l'on n'a pas observé un système quantique, il existe dans une superposition de tous les états possibles. Dans ce cas, le chat serait dans un état de superposition de "mort" et "vivant" en même temps, ce qui semble absurde d'un point de vue classique.

Le paradoxe de Schrödinger soulève des questions importantes sur la nature de la réalité. Globalement, ce paradoxe nous fait nous demander si le monde existe indépendamment de notre observation, ou si c'est notre regard qui le définit. Certains pensent que la conscience joue un rôle crucial dans l'effondrement des états quantiques, ce qui amène à réfléchir à la relation entre l'esprit et la matière. Cela pose aussi des questions sur notre perception du temps et de la causalité : quand un événement devient-il réel ?

Une solution à ces questions :

La théorie de la décohérence apporte une réponse intéressante à ce paradoxe. Elle explique que les interactions avec l'environnement, comme les particules de lumière ou d'air, détruisent la superposition quantique à une échelle plus grande. En gros, bien que le chat soit techniquement en superposition au niveau microscopique (vivant et mort en même temps), il apparaît clairement vivant ou mort dans notre monde. Cela rapproche les lois quantiques de notre expérience quotidienne.

Finalement, le paradoxe de Schrödinger met en lumière les mystères de la mécanique quantique et ses tensions avec notre réalité perçue. Malgré des théories comme celle de la décohérence, ce paradoxe reste un sujet de réflexion et de débat sur la nature profonde de la réalité, notamment en philosophie.

Léane RESSE, P3.

Fast Fashion, la mode qui se démode vite

Ce phénomène qui incite à une consommation anti-écologique.

Zara, H&M, Bershka... les marques de fast fashion sont partout et bien parties pour s'imposer mondialement. Cette industrie de mode ultra-compétitive qui produit en masse et à moindre coût toucherait aujourd'hui environ 98 % des consommateurs selon une étude faite en 2021. Se considérer complice ou responsable de la "Fast Fashion" ne vient pas forcément à l'esprit. Et là est le principal problème de cette tendance ; elle est devenue tellement omniprésente qu'on ne la remarque plus.

Les origines du phénomène

À l'origine, l'achat régulier de vêtements est une activité réservée aux familles aisées. Les enseignes considérées aujourd'hui comme de la fast fashion apparaissent pour la première fois vers les années 1990 en vue de démocratiser l'achat régulier de vêtements. Petit à petit, des marques qui ne présentent alors que deux collections par an se mettent à en présenter jusqu'à 36, alimentant ce cycle éternel d'achats compulsifs. Certaines franchises comme Cache-Cache se vantent même de proposer de nouvelles collections toutes les deux semaines !

Au travers de ce renouvellement continu, les marques ne se privent pas de créer chez le consommateur un sentiment d'urgence, de nécessité..

L'influence des marques

Les marques de fast fashion puisent leur succès dans leur capacité à répondre rapidement à la demande du consommateur. Elles guettent les défilés, les célébrités et les réseaux sociaux afin d'anticiper les futures tendances. De plus, ces marques ont une présence conséquente sur les réseaux sociaux ; la publicité traditionnelle semble bien moins attrayante depuis l'arrivée des "hauls" et des contenus d'influenceurs sponsorisés par ces mêmes marques, qui ciblent les jeunes consommateurs.

Une mode jetable

L'accessibilité des prix, les promos ainsi que les ventes flashs, sont idéales pour inciter à acheter toujours plus et toujours plus vite, au delà des besoins véritables.

Avant l'arrivée du phénomène, lorsque l'on achetait un vêtement c'était pour le garder longtemps car la prochaine occasion ne se présentait pas de sitôt. On faisait durer le

vêtement, on le réparait, on recousait.. Aujourd'hui, nous refaisons notre garde-robe presque tous les trois mois, et il est devenu commun de jeter un vêtement avant même que celui-ci ne montre de réels signes d'usure.

On pourrait penser qu'il n'y a là rien de grave et que nos vêtements servent par la suite à des personnes dans le besoin, mais avec les habits issus de la fast fashion, ce n'est pas le cas. En effet, leur qualité est si médiocre qu'ils ne peuvent être réutilisés et la grande majorité d'entre eux est jetée dans des décharges qui ne cessent de grossir. Environ 11kg de textiles sont jetés par personne chaque année.

Nous participons sans le vouloir au cercle vicieux qu'est la fast fashion. Or, des solutions existent. Par exemple, acheter en friperie et de seconde-main ou recoudre ses vêtements plutôt que les jeter à la moindre occasion. C'est un phénomène certes dévastateur, mais pas encore irréversible.

Clara BOUHOURD, T3.

Comment Trump a séduit l'Amérique

Le candidat républicain a bénéficié d'un contexte favorable pour obtenir une revanche nourrie depuis son échec face à Biden.

Donald Trump a bénéficié d'un contexte favorable pour se faire élire. Les dernières années ont été plutôt difficiles pour les Américains.

En cause notamment les suites de la pandémie mondiale, mais également de la montée des prix liée à la guerre en Ukraine. 60 % des Américains déclaraient qu’ils avaient du mal à boucler leurs fins de mois.

Ces événements ont favorisé une envie de changement, traduite par une montée fulgurante du vote de rejet avec seulement 22 % des Américains confiants envers leur gouvernement.

Les Américains sont maintenant plus motivés à voter par détestation d’un parti que par la sympathie qu’ils pourraient porter à l’autre. Cette détestation du parti adverse les démocrates la paient cher. La proportion de ceux les considérant comme un danger pour le pays (de 17 % en 1994 à 36 % en 2014), n'a cessé de croître encore dix ans après..

Électorat renouvelé et diversifié

L’électorat de Trump a lui aussi bien changé. Il garde malgré tout ses éternels partisans que sont les habitants des zones rurales, qui ont voté à hauteur de 64 % pour le candidat républicain. On observe aussi une progression chez les 18 à 24 ans, passés de 36 % à 43 % par rapport à 2020.

Et puis, les Hispaniques ont grandement voté pour Trump durant ces élections : +14 % et plus encore plus chez les hommes (de 36 % à 55 %), faisant de cette catégorie de personnes le plus grand gain d’électeurs de Trump, en dépit de ses qualificatifs de « criminels potentiels ».

On constate enfin un basculement du vote ouvrier, des Démocrates vers les Républicains, de la gauche vers la droite, ainsi qu'on l'observe à l’échelle occidentale, la classe ouvrière se sentant timidement défendue par les démocrates.

Guerre culturelle au cœur des élections

Par ailleurs, ces élections ont traduit une véritable guerre culturelle. Donald Trump considérait que son adversaire Kamala Harris _ partie aussi bien tard en campagne _ privilégiait les minorités, contrairement à lui qui pensait au plus grand nombre. « Kamala se bat pour iels ; le président Trump se bat pour vous », déclarait-il, manifestant une très forte position anti-LGBT.

Trump s'est identifié au rêve américain et à la réussite. Son comportement outrancier illustré par des injures, procès, condamnations, et implication dans la prise du Capitole, ne l'a pas empêché d’accéder, à nouveau au pouvoir en étant, cette fois, le premier candidat républicain à remporter le vote populaire depuis 20 ans.

Il a remporté les sept États pivots, ainsi qu’une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Se posent dès lors des questions sur une potentielle autocratie dans le fonctionnement des institutions américaines

Louis CHRÉTIEN, P1.

Des lycéens allemands au lycée Jean-XXIII

Un échange linguistique est organisé avec le « gymnasium » de Stuttgart, ville-berceau des usines Mercedes.

Vingt élèves allemands sont venus de Stuttgart du 11 au 18 octobre chez leurs correspondants respectifs du lycée Jean XXIII. Ils ont partagé leur quotidien. Leur semaine bien remplie leur a permis de découvrir un peu la France et avant tout, notre région grâce à différentes visites et un week-end passé au sein des familles.

Le mardi 15 octobre, les élèves accompagnés de leurs correspondants, ont visité la fromagerie de la Ferme des 5 Frères (fabrication de camembert), ainsi que la ville d'Etretat et ses célèbres falaises.

Au cours de cette semaine nos homologues allemands ont aussi assisté à plusieurs cours au sein du lycée pour découvrir le système scolaire français radicalement différent du leur. Ils ont également profité d’une journée à Rouen avec les visites du Musée des Beaux Arts et du Musée Jeanne d’Arc.

Les élèves français, quant à eux, partiront en Allemagne au mois de mars. Ils seront accompagnés de Mme Sailer leur professeure d'allemand. Ils auront l'occasion de visiter la ville de Stuttgart connue pour être le berceau des usines Mercedes.

Albane MOISON, S3.

« Rematch », l'homme contre la machine

La célèbre confrontation d'échecs entre Kasparov et Deep Blue qui annonçait déjà les l'enjeux de l'intelligence artificielle.

Né en 1963 à Bakou, en Azerbaïdjan, Garry Kasparov est l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous les temps. Devenu champion du monde à seulement 22 ans, il a régné sans partage sur le monde des 64 cases pendant plus de 20 ans grâce à son style innovant, sa préparation rigoureuse et son esprit compétitif inégalé. Mais Kasparov n’a pas seulement marqué l’histoire des échecs humains : il a également été au centre d’un des moments les plus emblématiques de l’affrontement entre l’homme et l’intelligence artificielle. Sa célèbre confrontation contre Deep Blue, l’ordinateur conçu par IBM, reste une pierre angulaire des débats sur la place des machines dans notre société.

La série "Rematch", produite par Arte, explore les duels sportifs les plus mémorables de l’histoire, où la revanche est bien plus qu’une question de score : elle incarne des enjeux philosophiques, psychologiques et même culturels. L’épisode consacré à Kasparov et Deep Blue revient sur cet affrontement inédit qui, en 1996 et 1997, a captivé le monde.

Kasparov remporte le premier match en 1996, affirmant la suprématie humaine sur la machine. Mais en 1997, la revanche tourne en faveur de Deep Blue, lors d’une victoire qui marque un tournant historique. Le documentaire ne se contente pas de relater les faits : il les contextualise. À travers des témoignages, des images d’archives et des analyses détaillées, Rematch démontre comment cet affrontement est devenu un symbole du triomphe de la technologie sur l’intelligence humaine ou, selon certains, une collaboration entre l’humain et ses propres créations.

Une réflexion captivante

L’épisode met en lumière l’impact sociétal de cette défaite. Plus qu’un simple jeu, le duel entre Kasparov et Deep Blue a résonné comme un écho des craintes et des espoirs suscités par l’émergence de l’intelligence artificielle. Kasparov lui-même, dans ses écrits et conférences, a reconnu avoir sous-estimé l’importance de l’épisode.

La victoire de Deep Blue a bouleversé notre perception de la technologie et ouvert la voie aux développements modernes dans des domaines aussi variés que les assistants virtuels, les voitures autonomes et la médecine prédictive.

Ce qui rend cet épisode fascinant, c’est sa capacité à dépasser la simple narration d’un duel sportif pour aborder des questions philosophiques et éthiques. Les réalisateurs explorent la complexité des émotions humaines face à la machine : la frustration de Kasparov, son génie, mais aussi son humilité face à une force qu’il ne pouvait totalement appréhender. L’esthétique soignée, combinée à des reconstitutions vibrantes, donne vie à une histoire qui reste d’une actualité brûlante dans notre ère technologique.

Avec "Rematch", Arte livre un documentaire aussi intellectuel qu’émotionnel. L’épisode sur Kasparov et Deep Blue est une réflexion captivante sur notre rapport à l’intelligence artificielle, magnifiquement racontée à travers l’un des chapitres les plus emblématiques des échecs modernes. Un must-see pour les passionnés d’échecs, mais aussi pour quiconque s’intéresse aux grandes questions du XXIe siècle.

Anatole WALLERICH, S4.

Aya Nakamura, l'ascension d'une icône

« Ce que j'ai gagné je l'ai gagné toute seule ».

Aya Danioko naît en 1995 au Mali. Elle arrive avec ses parents en Île-de-France. Héritage des griots de sa famille, ces poètes et musiciens d'Afrique de l'Ouest ,elle a la musique dans le sang.

Sa carrière débute à l’âge de 19 ans. Aya poste ses premières chansons sur Facebook. Ses premiers fans gardent en mémoire ses fameuses bottes montantes et son béret rouge, devenus ses marques de fabrique. Son pseudonyme « Aya Nakamura » est inspiré de Hiro Nakamura, un personnage de sa série télévisée préférée, "Heroes"

Son premier véritable titre "J’ai mal" accumule des millions de vues sur YouTube. Elle poursuit avec "Brisée" puis "Love d’un voyou". En 2016, elle signe chez Warner Music France et sort son premier album, "Journal Intime", disque d’or en 2018, de platine en 2020. Il contient "Comportement" et "Oumou Sangaré"

Le succès international de "Djadja"

En avril 2018, Aya Nakamura sort "Djadja", premier titre de son deuxième album. Le morceau se hisse à la première place du top singles en France, devient un hit de l’été et traverse les frontières, séduisant la Belgique, la Suisse, l’Afrique francophone et même les Pays-Bas, où une chanson francophone d’une artiste féminine n’avait pas eu la première place depuis Édith Piaf ! Le clip de Djadja compte aujourd’hui plus de 951 millions de vues sur YouTube. Le succès est suivi par "Copines", disque de diamant.

Une reconnaissance mondiale

Fin 2018, son deuxième album, "Nakamura" avec des titres comme "La dot" et "Pookie" (chacun disque de diamant) la propulse sur la scène internationale, avec à venir un record de vente (1,3 million albums). Six mois plus tard, Aya est nommée aux BET Awards dans la catégorie « Meilleur artiste international ». Elle est la première artiste féminine francophone sélectionnée. En 2020, son remix de "Djadja" avec le Colombien Maluma, est vu plus de 50 millions de fois sur YouTube.

Après la pandémie, l'artiste revient avec "Jolie Nana", troisième album, mélange d'argot français, expressions personnelles et collaborations internationales. Il se classera deuxième des ventes en France en sortant. En 2023, son album "DNK" se hisse à la première place des classements français (disque d’or puis de platine). Elle enchaîne avec les singles "Hypé" avec "Ayra Starr", et "Avec classe" avec Corneille. Enfin, elle rafle trois prix à la cérémonie des Flammes 2024.

Les JO 2024

La rumeur circulait qu'Aya Nakamura chanterait lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. L'annonce créa des débats en ligne. Certains s'en réjouissaient de la voir représenter la France, d’autres critiquaient ce choix, de manière ouvertement raciste.

Sa prestation, le 26 juillet 2024, accompagnée de la Garde républicaine et le Chœur de l’Armée française, a fait l’unanimité. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Grâce MAKOUNDOU

et Cédric CLOAREC, S5.

L’école et les rêveurs

L'école prépare-t-elle à une vie réussie ou une vie rêvée ?

Depuis toujours, l’école est pensée comme un tremplin vers l’avenir. On y apprend les bases de la vie en société, les savoirs essentiels et les compétences nécessaires pour « réussir ». Mais qu’entend-on par « réussir » ? Et surtout, à quel prix cela se fait-il pour ceux dont l’esprit est peuplé de rêves, d’idées et de créativité débordante ?

Pour certains élèves, l’école devient une boîte où ils doivent entrer, quitte à plier leurs ailes pour s’y glisser. C’est particulièrement vrai à partir du collège et du lycée, lorsque les attentes sociales et professionnelles se font plus pressantes. La voie semble toute tracée : bonnes notes, études supérieures, métier stable et reconnu. Ces objectifs, bien qu’empreints de bon sens, laissent peu de place à d’autres types de trajectoires, celles qui privilégient l’exploration, l’expérimentation, et parfois même l’incertitude.

La créativité

La créativité n'est-elle destinée qu'à rester un souvenir d'enfance ? Lorsque nous étions enfants, l’école était un terrain fertile pour la créativité. On nous encourageait à imaginer, à explorer de nouvelles idées, à nous exprimer sans crainte d’être jugés. Les arts, le dessin, la musique, l’expression personnelle faisaient partie intégrante de nos journées. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, cette liberté se réduit. L’école, autrefois un espace d’expérimentation, se transforme en un lieu où l’on nous impose des règles strictes et des programmes rigides. L’objectif semble désormais de façonner des individus, laissant peu de place à l’imaginaire et à l’inventivité. Si la créativité est encore valorisée à certains niveaux, elle apparaît souvent comme un luxe réservé à ceux qui peuvent se permettre d’en faire un métier. Pourtant, la créativité est essentielle pour nous distinguer et faire avancer notre société. Alors, où est-elle passée ?

En demandant constamment aux élèves de planifier leur avenir, on les détourne de l’instant présent. L’école prépare pour « plus tard », mais laisse peu de temps pour rêver aujourd’hui. Pourtant, les grands rêveurs, ces esprits libres et inventifs, sont souvent ceux qui apportent de véritables transformations au monde. Ceux qui rêvent d’un monde différent – que ce soit par la peinture, l’écriture, la musique, l’innovation ou une philosophie de vie singulière – doivent souvent résister à l’idée que leur vision est un échec s’ils ne suivent pas un parcours conventionnel.

Tous les mêmes

L'uniformité est-elle une obligation ou un choix ?Le système scolaire actuel tend à nous faire croire que pour réussir, il faut suivre un parcours bien défini, tout en restant dans les mêmes cases. La pression exercée pour suivre les mêmes étapes, passer les mêmes examens et choisir des carrières similaires, comme le commerce, la médecine, la psychologie ou l’architecture, est omniprésente. Ces choix sont souvent motivés par des critères de prestige, plutôt que par une véritable passion.

Mais cette uniformité nous prive-t-elle de notre individualité ? Ne devrions-nous pas célébrer la diversité des talents et des aspirations, en offrant à chacun la possibilité de choisir sa propre voie, même si elle semble moins « conventionnelle » ? La véritable richesse d’une société réside dans la diversité des idées et des parcours. Si nous sommes tous poussés à devenir les mêmes, alors où est la place pour l’innovation et la créativité ?

Une école plus inclusive

Et si l’école devenait un lieu où les ambitions atypiques étaient accueillies avec autant de sérieux que les projets classiques ? Cela impliquerait de valoriser davantage les compétences créatives, de diversifier les parcours, et d’enseigner aux élèves qu’il n’existe pas qu'une seule manière de réussir sa vie.

L’école pourrait aussi intégrer des moments pour rêver, créer sans objectif précis, ou simplement réfléchir à ce que signifie être heureux. Car au-delà des diplômes et des métiers, la question essentielle reste celle-ci : quel est le rôle de l’école dans la construction de vies épanouies, et pas seulement de carrières réussies ?

Les rêveurs ont autant besoin de l’école que l’école a besoin d’eux. Mais pour cela, il faut repenser le dialogue entre les exigences du système éducatif et les passions individuelles. Une école qui ne bride pas, mais accompagne ; qui ne moule pas, mais inspire. Voilà une école qui pourrait être un véritable tremplin pour les rêves de tous.

Manon LECARPENTIER, T3.