Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Plus qu'un corps, une bataille à mener

Prisonnières de leur apparence, les femmes doivent encore se battre.

Page 8

« Minecraft », à voir enfin au cinéma !

On ne l'attendait plus depuis son annonce il y a neuf ans. Entrée fracassante au box-office pour l'adaptation du jeu vidéo...

Page 3

Violette Dorange change les codes de la navigation

À 23 ans, elle est la plus jeune skipeuse a bouclé le Vendée Globe.

Page 4

| N° 15 - Mai 2025 | http://lyceejean23.eu/ |

Voyage en Chine des Terminales

Invasion amicale française à Winnenden

Du 21 au 28 mars 2025, les élèves germanistes du lycée ont été reçus à leur tour en Allemagne.

Le vendredi du départ, élèves et professeures se sont retrouvés à la gare d'Yvetot et se sont quittés à Winnenden, où nous attendaient nos correspondants respectifs.

Après avoir passé un weekend en compagnie des uns des autres, nous nous sommes réunis au lycée en compagnie de nos professeures le lundi 24 mars, où on nous avons visité l'établissement avant de suivre quelques cours par groupe de trois à quatre Français.

Une soirée à l'Opéra

Le lendemain, après avoir de nouveau passé une matinée au sein de l'établissement, nous sommes partis en direction de la mairie de Winnenden où nous avons rencontré le maire, et avons terminé cette matinée par une visite de la ville.

Nous nous sommes ensuite préparés en vue de la sortie du soir : l'Opéra. Nous avons eu la chance de passer un moment privilégié dans le lieu splendide et rempli d'histoire qu'est le Stuttgart Opéra.

L’œuvre qui s'est déroulée sous nos yeux était "La Feste", un opéra italien. Quoique surprenant, cet opéra nous a, à tous, étonnamment plu. Puis, nous sommes rentrés dans nos familles respectives.

Musées et chocolat

Le mercredi, nous avons quitté la ville sans nos correspondants direction Stuttgart, afin de visiter le musée Mercedes-Benz. Cette visite, qui était attendue par nous tous, ne nous a pas déçus. Le musée était vraiment incroyablement intéressant.

Puis, après avoir pris une navette, nous avons goûté à la meilleure glace de Stuttgart, selon Mme Sailer, et nous nous sommes rendus à la Staatsgalerie où nous avons observé des tableaux de Mondrian, Franz Marc, Claude Monet, Renoir ou encore Picasso.

Enfin, pour notre dernier jour en ces lieux, nous sommes allés au Ritter Museum, où nous avons acheté nos chocolats préférés et effectuer une courte visite du musée à l'étage. L'activité que nous attendions était la création d'une tablette de notre propre chocolat, réalisée selon nos goûts.

Pour le repas, Mme Sailer nous a conduits dans un restaurant où nous avons goûté des spaetzle, une spécialité allemande. Enfin, le lendemain, nous sommes retournés à Yvetot.

Eugénie LEMERCIER, S3.

Au royaume des idées reçues

Stéréotypes et préjugés ; des mensonges ou notre réalité ?

Les femmes ne savent pas conduire, les hommes ne pleurent pas, les jeunes sont paresseux et les personnes âgées sont aigries. Tant de clichés que vous connaissez sûrement déjà, voire que vous pensez vous-mêmes. Des idées si profondément ancrées dans la société que nous ne les questionnons plus. Mais que signifient-elles ? D'où viennent-elles et influencent-elles vraiment notre quotidien ?

Les origines des clichés

On suppose que les préjugés racistes sont arrivés à l'époque de la France coloniale, alors que les préjugés sexistes existeraient depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Au final, ces stéréotypes sont si enracinés dans notre société qu'il est difficile d'en déterminer l'origine.

Pourtant une chose reste sûre : ils sont naturels. En effet, nous sommes tous victimes des clichés, mais nous en sommes aussi tous responsables. Les stéréotypes sont des raccourcis que prend naturellement notre cerveau afin de trier les informations qu'il reçoit au quotidien pour ne pas être submergé.

Ainsi, plutôt que d'accepter la complexité de chacun, nous rangeons automatiquement les gens dans des cases. Or, bien que le procédé soit naturel, il n'en reste pas moins réducteur et peut être source de discriminations. De nombreux problèmes peuvent émerger de ces préjugés, et créer ce que l'on appelle la menace du stéréotype.

L'impact des préjugés

Observée par Claude Steele et Joshua Aronson, deux sociologues américains, la menace du stéréotype est l'effet causé par les préjugés et clichés. Ils sont si présents dans notre quotidien qu'ils façonnent nos interactions avec autrui, et ont donc un impact direct sur la société.

Mais cet impact peut se révéler très néfaste pour les groupes visés. À l'école par exemple, on entend souvent dire que les garçons sont plus doués en maths et les filles en français. À force de répéter cette même idée, certaines filles pourraient douter de leurs compétences et décrocher en maths, donnant raison au stéréotype. Et l'inverse peut également être observé chez les garçons en français.

Ainsi, les préjugés représentent un véritable cercle vicieux, ou selon certains, une "prophétie auto-réalisatrice". De plus, bien que nous ayons tous des préjugés envers d'autres groupes de personnes, la menace du stéréotype provoque de l'auto-discrimination, et il est courant d'avoir des préjugés envers son propre groupe.

Des idées qui persistent

Bien que les Français soient de moins en moins racistes et sexistes, les clichés et préjugés allant dans ce sens demeurent coriaces. Une étude du journal Le Monde révéla qu'en 2022 96 % des Français adhéraient à au moins un cliché sexiste, et qu'un Français sur deux croyait en un préjugé raciste.

Même si le fait d'avoir des préjugés soit naturel, il ne faut pas se laisser aller à la discrimination, car nous y passons tous. Les stéréotypes n'épargnent personne, qu'ils soient péjoratifs comme mélioratifs.

Ne soyez pas honteux de pleurer ou de ne pas réussir à vous garer, les stéréotypes ne vous définissent pas, ils existent simplement car notre cerveau ne conçoit pas la complexité d'autrui !

Clara BOUHOURD, T3.

Récit de Chine : immersions et découvertes

Au-delà des clichés, découvrez une Chine authentique à travers le regard des élèves. Carnet de voyage.

Mercredi 2 avril - Avion

On a commencé notre périple par de longues heures en bus pour arriver à L'aéroport de Paris. Le trajet fut long à cause de la fatigue qui ne cessait d'augmenter.

Une fois que nos pieds eurent touché le sol chinois, nous avons été accueillis par des paparazzi, que ce soit par la foule et par la multitude de caméras. Avant l'arrivée à l'hôtel, nous avons dû passer de nombreux contrôles de sécurité. La nuit fut courte, mais la chambre accueillante... Nous étions soulagés et excités d’être enfin en Chine, dans ce pays où tout est immense... Loin de chez nous... Cependant, le voyage s'annonçait grandiose.

Vendredi 4 - First Day

Notre premier déjeuner chinois a été l’occasion de rencontrer nos correspondants dans la ville de Zhengzhou et de visiter leur immense université : 70 000 élèves répartis sur trois campus de 3 000 hectares ! De quoi se sentir tout petit à côté avec nos 400 élèves. Leurs installations sont impressionnantes (hôpital, usine de robots, patinoire, musée). La cérémonie d’accueil comportait danses, kung-fu et démonstrations du Si Chuan. Le repas du midi à l'hôtel dans une salle privatisée offrait de nombreux plats. Impossible de les finir, de nouveaux s’additionnaient aux anciens !

L’après-midi, Mme Dong nous a emmenés au Movie Town : port de costumes traditionnels pour tous pour des spectacles grandioses, dont un combat et une comédie musicale sur la guerre sino-japonaise.

Samedi 5 - Temple de Shaolin

Réveil à 6 h 20. De quoi bien commencer votre entraînement Shaolin pour la visite du Temple éponyme afin d'en savoir plus sur la culture du Kung fu. Nous avons assisté à une performance ancestrale. Deux d’entre nous ont pu tester quelques mouvements. Durant la visite du temple nous avons fait une offrande à Bouddha. Le repas nous a laissé perplexes. Les plats de poissons, de bœuf et de poulet étaient en fait des légumes. Adieu poulet ! Au cours de l'après-midi, nos correspondants nous ont initiés à l'art des anciens caractères chinois. Il était assez compliqué de communiquer avec eux car ils parlaient avec un tout autre dialectque et certains n'apprenaient pas l'anglais, et encore moins le français. Nous nous sommes donc débrouillés avec des traducteurs. Nous avons également pratiqué le Guzheng qui se rapproche du piano occidental. Fin de la journée avec nos correspondants autour d’une fondue chinoise. Délicieuse !

Dimanche 6 - Journée avec les correspondants

La grandeur de la Chine s'exprime même dans ses musées. Chaque province a le sien propre. Nous sommes à celui de la province de Henan. Long mais intéressant. Nous avons beaucoup appris sur la culture et de l'évolution de cette province au cours des différentes dynasties. Nos correspondants nous attendaient pour le déjeuner avec divers plats typiques. Ils nous ont ensuite fait découvrir un instrument à vent. Après un atelier de poterie et de modelage, nous nous sommes baladés avec eux pour la dernière fois et avons échangé un dernier repas dans des ruelles où trouver à manger des mets exquis et nouveaux. L’adieu fut émouvant.

Lundi 7 - Direction Beijing

7h, debout sur la place de l'Université, nous avons assisté au lever de drapeau chinois par des de militaires. Aucun bruit, aucun mouvement inutiles ne devaient perturber le déroulement de la cérémonie. Nous étions alignés en colonnes et en lignes. L'ambiance était particulière et nouvelle pour nous Français, peu familiarisés avec cette pratique. Ensuite, TGV direction Beijing (Pékin). Trois heures de trajet, avant de visiter le célèbre parc. Le centre commercial juste à côté, a été l’occasion d’emplettes. Nuit dans un nouvel hôtel de 10 étages.

Mardi 8 - Objectif :

20 000 pas

Cette journée a fait éclater notre compte de pas ! Nous avons visité toute la Cité interdite. Passage par la place Tian an men _ 44 hectares capacité d’accueil, 1 million de personnes. Mais ce n'est rien comparé à la grandeur de la Cité Interdite qui sur 980 m de long et 780 m de large pouvait contenir 9 890 pièces. Énorme ! La visite nous a pris toute la journée. Le soir, repas traditionnel avec, de visu, la préparation du fameux Canard laqué. Le goût fut surprenant et unique.

Mercredi 9 - Marcher sur l’une des 7 merveilles du Monde

Le lendemain, une aventure périlleuse nous attendait avec la visite sur une des 7 Merveilles du monde, La Muraille de Chine. Si elle fait 8761 km ( !), seule une partie est ouverte à la visite. Elle reste impressionnante par ses dimensions, d’autant qu’elle est globalement en pente. Nous avons également pu goûter un fruit chinois enrobé de sucre épais. Pas très bon, mais c’est une expérience… Fin de journée dans les magasins pour dépenser nos derniers Yen.

Jeudi 10 - Au revoir la Chine

Pour la dernière journée, nous nous sommes rendus au Musée de Beijing afin d’en apprendre plus sur les minorités. Dommage peut-être de finir notre voyage en Chine sur un musée. Au moins, c’était une journée tranquille avant de prendre l’avion. Le décalage horaire était dur, et le repos en vol presque impossible, mais on ne regrette pas une seule seconde notre voyage.

Emma BERTOIS, T1

Blanche MICHEL, T5.

Un Train interstellaire star des jeux de rôle

Vous rêvez de traverser le cosmos dans le but de découvrir des univers inexplorés ? Montez à bord du « Honkai : Star Rail ».

Je vous invite à commencer cette aventure interstellaire en vous mettant dans la peau d’un pionnier de l’espace apparu de nulle part. Vous traverserez les innombrables galaxies à la recherche de réponses concernant votre destin, mais vous vous retrouverez intrinsèquement mêlé à plusieurs mondes, tous plus mystérieux les uns que les autres.

Accompagné de vos compagnons nommés "Les Sans Noms" ( !), vous allez tenter de déchiffrer les secrets des divinités oubliées. Bienvenue dans Honkai : Star Rail.

Ce jeu de rôle développé en 2023 par le studio chinois MiHoyo, propose une myriade de contenus diversifiés, via des événements temporaires ou permanents, des histoires touchantes ou encore un système de combats en tour par tour accessible à tous.

Cette production en monde semi-ouvert, c’est-à-dire de grands espaces explorables de manière quasi-libre, présente en permanence du contenu nouveau. Toutes les six semaines, une mise à jour globale marque le début de nouveaux défis pour les joueurs aavec de nouveaux personnages.

Les pérégrinations, les événements, ou même l'exploration, aucun de ces "features" n'est véritablement l'élément charnière de ce divertissement. C’est tout simplement son système de Gacha qui permet d’obtenir des personnages exclusifs, résultat d'accumulation de ressources destinées à gagner les personnages proposés. Ces derniers sont dotés d’un élément (feu, eau, foudre...) et d’une « voie », une "façon" de jouer. Ils ont bien sûr un développement individuel à découvrir à travers des dialogues immersifs et des cinématiques à couper le souffle.

Joueurs fidèles

Depuis son lancement, Honkai : Star Rail a généré plus de 1,3 milliard de dollars de revenus, se positionnant ainsi parmi les jeux Gacha les plus rentables au monde. Ce succès repose sur des bannières de personnages très attendues, des événements limités fréquents et une base de joueurs fidèles qui n'hésitent pas à passer à la caisse.

Avec pas moins de 22,98 millions de joueurs préinscrits rien qu'en Chine, et une dizaine de millions supplémentaires à travers la planète, HSR a connu des pics de revenus impressionnants. Il a notamment atteint 208,9 millions de dollars en mai 2023, son mois de lancement.

Deux ans après sa sortie, Honkai : Star Rail demeure un acteur majeur du marché des jeux mobiles et PC. Son mélange de stratégie, de narration captivante et de design soigné lui permet de conserver une base de joueurs engagés.

Blanche MICHEL, T5.

« Minecraft », à voir enfin au cinéma !

On ne l'attendait plus depuis son annonce il y a neuf ans. Entrée fracassante au box-office pour l'adaptation du jeu vidéo...

« Minecraft » sorti en novembre 2011 est actuellement le jeu le plus téléchargé au monde avec pas loin de 100 millions de téléchargements d'après un communiqué de Microsoft sorti le 15 septembre 2024.

Une adaptation au cinéma avait été annoncée en 2016. Elle a été repoussée à cause du Covid-19, puis de soucis techniques. Sa sortie n’est intervenue qu’en début avril de cette année, soit neuf ans après la première annonce. Cette longue attente a lassé de nombreux fans qui finissaient par ne plus y croire.

« Minecraft », le film, représente un budget de production d’environ 150 millions de dollars. Malgré un mauvais accueil critique, il aura un immense succès à travers le monde et a déjà rapporté 850 millions de dollars d’après le box-office mondial. Avec un total de 281 millions de dollars empochés en un peu plus d'une semaine, sans compter 269 millions à l'international, "Minecraft" peut déjà se vanter d'être l'adaptation la plus réussie d'un jeu vidéo au cinéma, commente l'Agence France Presse.

Cette somme titanesque en fait à la fois l'un des films et l’une des adaptations de jeux vidéo les plus rentables de 2025. Seul « Mario », en 2023, a fait mieux. Le film signé Jared Hess a su conquérir le cœur de beaucoup de joueurs et non joueurs

L'apparition de Techoblade

Le film réunit des acteurs au talent exceptionnel, comme Jack Black dans le rôle de Steve ou encore Jason Momoa dans celui de Garette. Cela tient aussi à la qualité d’une histoire simple qui a pour but de faire rire un large public.

Ce qui a également beaucoup surpris et ému les fans de la franchise c'est l'apparition de Technoblade, un joueur très connu dans le monde de Minecraft malheureusement décédé d’un cancer en juin 2022. Beaucoup ont été heureux de le voir intégré dans le film, lui qui aimait tant ce jeu.

A la sortie du film, et même avant, il a été beaucoup reproché son nouveau design. Certains des fans déploraient aussi l’intégration de personnes réelles dans l’univers de « Minecraft ». Il n’empêche qu’on assiste à un nombre accru de joueurs, notamment de jeunes jouant sur la Nintendo Switch.

Je vous conseille d'aller voir le film puisqu'il représente bien l'univers et la morale de « Minecraft », où avec de la créativité, de la patience et de la persévérance, on peut bâtir son propre monde.*

Nathael BURETTE, S5.

La rivalité passée entre Mario et Sonic

Dès les années 1980, Nintendo et Sega, sont rentrés en concurrence. Depuis, chacun a trouvé son marché et conserve ses fans.

De toutes les rivalités existantes ou ayant existé, celle entre Mario et Sonic est sans aucun doute la plus ancienne, la plus importante et la plus connue dans le monde du jeu vidéo. Nintendo était la société avec une longue histoire de succès tandis que Sega était connu pour ces jeux plus rapides et plus audacieux. Leur rivalité était intense, et leurs fans étaient tout aussi passionnés.

Vous connaissez forcément Nintendo, sur le marché depuis 1989 et à la base de franchises telles que Mario, Donkey Kong, La légende de Zelda, Metroid, Pokémon, Animal Crossing, et Splatoon, sans parler de ces consoles allant de la Color Tvgame de la Switch 2.

L'envol de Mario

Cette rivalité a commencé à partir des années 1990. Elle était principalement centrée sur les jeux de plateformes depuis la sortie des jeux Mario.

Et bien que n'étant pas le premier jeu de plateforme, Donkey Kong (1981) met en avant pour la première fois un personnage du nom de Jumpman, qui plus tard, sera connu sous le nom de Mario. Donkey Kong est un jeu se basant sur un charpentier combattant un gorille afin de sauver sa petite amie.

Ce jeu a permis à Mario de rapidement se faire connaitre du grand public. Sauf qu'en dépit du carton réalisé par Mario depuis ce jeu, son succès à fait naitre de nombreuses tentatives de rivalité, notamment de la part de Sega.

Le 23 juin 1991, lors de la sortie du premier Sonic The Hedgehog, Sega met sur le marché un jeu de plateforme avec un fonctionnement révolutionnaire qui met en avant Sonic, un hérisson bleu avec une vitesse... supersonique.

Le rôle de la vitesse

Indéniablement, la raison pour laquelle les jeux Sonic ont pu rivaliser avec les jeux Mario à cette époque tenait à leur vitesse.

Bien déterminé à concurrencer Nintendo, Yūji Naka, ancien développeur et producteur japonais de jeux vidéo, voulait miser sur le point faible des jeux Mario, la vitesse. Il trouvait les jeux trop lents à son goût et souhaitait développer un jeu fluide et rapide réalisable en quelques minutes.

Sega a dû alors adapter la megadrive (La console de l'époque) afin de pouvoir faire défiler l'arrière plan du jeu vidéo à la même vitesse que le Hérisson, qui peut supposément courir à une vitesse de plus de 5 fois la vitesse du son. Du jamais vu pour un jeu de plateforme de pouvoir allier autant de vitesse avec un graphisme fluide.

De nos jours, la rivalité entre ces deux licences est rare, voire inexistante car les jeux Sonic ne sont que très peu joués en dehors de leur Fanbase (La communité de fans). Et même si Mario et Sonic possèdent tout deux des comics, films, séries et jeux hors séries, ils ne sont pas comparables et généralement peu connus.

Les deux disposent de nombreux jeux "Hors série", tels que Mario Kart, Super Mario Odyssée, et beaucoup d'autres. L'univers de Sonic possède beaucoup de jeux vidéos aussi passant de Sonic Rivals, Sonic and the secret rings, Sonic Unleashed ou encore Sonic Racing.

Fans et grand public

En terme de Comics ou séries, Sonic a l'avantage sur Mario, qui lui possède Super Mario Bros et Super Mario Adventure tandis que l'univers de Sonic contient les séries Sonic the Hedgehog d'Archie et de IDW, Sonic Universe, et autres... avec des pages généralement très colorées et agréables à regarder. contrairement à une vieille série : Super Mario Bros (1989).

Sega diffuse de nombreuses séries récentes comme par exemple : Les aventures de Sonic (1993), Sonic le rebelle (1999), Sonic X (2003), Sonic Boom (2014) (qui est à l'origine de beaucoup de memes) et Sonic Prime (2022).

Cependant, on peut surtout à cette heure se référer aux films d'animations sortis des deux côtés, c'est à dire, Super Mario Bros, le film (2023) et Sonic le film (le 1er en 2020, le 2e en 2022 et le 3e en 2024, ainsi que le 4e prévu pour 2027), afin de comparer les deux licences.

Mario ayant fait 518 127 705 entrées un mois après sa sortie aux États-Unis alors que les trois films Sonic cumulés ont rempli un quota de 454 086 300 entrées dans les salles américaines un mois après leur sortie.

Leur cumul n'étant même pas égal aux chiffres du film Mario, il est évident que Sonic ne plait généralement qu'à ces fans et n'attire pas le grand public, ce qui est tout le contraire de Mario qui attire petits et grands, nostalgie et découverte.

Vous risquez donc de facilement reconnaitre un petit plombier moustachu sans n'avoir aucune idée de ce qu'est "Sonic", et bien l'explication est toute donnée. La hype de Sonic n'a pas duré longtemps et ne perdure qu'entre les fans, tout le contraire de Mario.

Emma BERTOIS, T1.

Anita Conti, la « Dame de la mer »

Elle fut la première femme océanographe ouvrant la voie du progrès marin, un modèle d'ambition et de persévérance.

Anita Conti, fut la première océanographe française et la première femme sur un chalutier. Elle est née le 17 mai 1899 et est décédée le 25 décembre 1997. Alors que la guerre régnait, elle poursuivit sa passion de la mer en mettant au point les premières cartes de pêche.

Une femme engagée

On lui doit de nombreux ouvrages tels que "Racleurs d'océans" ou "L'Océan", "Les Bêtes et l'Homme". Ils sont tirés de ses expéditions à bord de harenguiers ou voiliers-morutiers. Vivant le quotidien des travailleurs de la mer, elle observait, photographiait, prenait des notes. Elle tira pléthore conclusions, parfois alarmantes, de ses voyages.

En 1939, Anita Conti décida d'explorer les régions arctiques en mer de Barents. Déjà, elle constata les dégâts de la surexploitation des océans et de la pêche à outrance. Suite à cela elle fera campagne pour la réutilisation des poissons indésirables rejetés morts à la mer. Publié en 1953, son livre, "Racleurs d'océans", en témoigne.

En 1939 toujours, en novembre, elle embarqua sur des dragueurs de mine, devenant ainsi la première femme militaire à bord des navires de la Marine nationale française, avec laquelle elle participa aux opérations de déminage à Dunkerque.

Deux années plus tard, fuyant la guerre, elle partit en 1941 pour les rivages africains. Elle continua d’étudier la faune marine à bord des chalutiers français et découvrit des espèces inconnues. Elle s'intéressa aux techniques utilisées par les pêcheurs locaux.

Remarquée par ses recherches, elle fut missionnée par le gouvernement d’Alger pour mener une recherche sur les ressources de poissons de l'Afrique de l'Ouest et réaliser une étude pour développer la pêche traditionnelle. Petit à petit, Anita Conti améliora les techniques de conservation, les méthodes de pêche, installa fumeries et pêcheries, et fonda même une pêcherie expérimentale de requins.

Comme première femme en France à partager la vie des terre-neuvas elle tourna un documentaire rendant hommage au travail de ces hommes et sortit en 2004 un livre : "Les Terre-neuvas". Suite à ses expéditions elle organisa des conférences et écrivit donc de nombreux ouvrages axés sur ses recherches.

Une renommée mondiale

Anita Conti était une femme d’exception, une source d’inspiration qui a su se démarquer dans un milieu où les femmes n’étaient guère les bienvenues. Grâce à son travail, a pu aider le monde à progresser et en savoir plus sur l’océan pour ainsi apprendre à vivre en harmonie avec l’écosystème qu’il abrite.

En 1993, Anita Conti fut récompensée de la Légion d’honneur pour l’ensemble de son travail mais reste discrète sur le sujet. Une bande dessinée de Bocquet et Catel, récemment parue chez Casterman, lui est consacrée et retrace sa vie.

Laura FREGER

Apolline SAUVAGE.

Retour sur une icône olympique

1976, au JO de Montréal, la jeune Roumaine Nadia Comăneci réinvente la gymnastique. Elle reste un modèle sportif.

Nadia Comăneci, née le 12 novembre 1961 à Gheorgheni, en Roumanie, est une gymnaste légendaire qui a marqué l'histoire du sport, non seulement en Roumanie, mais aussi à l'échelle mondiale.

Elle est célèbre pour sa performance spectaculaire lors des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, où elle a obtenu la première note parfaite de 10.0 en gymnastique !

Sa performance a non seulement changé la manière dont la gymnastique artistique était perçue, mais elle a aussi fait d'elle une icône du sport international

Sensation en 1976

L'année 1976 marque l'apogée de la carrière de Nadia Comăneci. Lors des J.O. de Montréal, elle a ébloui le monde entier par sa grâce, sa maîtrise technique et sa précision. Lors de son premier passage aux barres asymétriques, elle a réalisé un enchaînement parfait. Ce moment reste gravé dans l’histoire de la gymnastique et de l'Olympisme.

Le reste a été tout aussi époustouflantes , avec trois médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Elle a survolé les épreuves individuelles. Son élégance, sa fluidité, et sa capacité à enchaîner les éléments avec une précision parfaite ont fait d'elle une athlète hors du commun.

Cette réussite a non seulement marqué le sommet de sa carrière, mais elle a aussi inspiré toute une génération de jeunes gymnastes, notamment aux États-Unis, où sa performance a ouvert la voie à l’émergence de nouvelles stars de la gymnastique.

Bien que la gymnastique soit devenue plus exigeante avec de nouvelles règles et figures techniques, Nadia Comăneci a continué à briller, remportant plusieurs titres internationaux, dont les Championnats du monde et d'Europe.

Cependant, en 1981, un an après les Jeux de Moscou, face à la pression et aux blessures, elle a annoncé son retrait des compétitions. La nouvelle vie s'ouvrira pour elle, aux États-Unis, où elle obtenu l'asile avant la chute du dictateur roumain Ceaucescu.

Un symbole de courage

Nadia Comăneci est devenue une source d’inspiration et un modèle pour le monde entier. Son nom est gravé à dans l’histoire des Jeux Olympiques et de la gymnastique, et son impact dépasse largement les frontières de la Roumanie et de son époque.

Pour des millions de personnes, elle reste un symbole de courage, de talent et d’aspiration.

Marjolaine Solaro a récemment publié une bande dessinée (Ed. Glénat) retraçant son parcours et son succès dans le domaine de la gymnastique. Un film lui a également été consacré, sorti il y a quelques années.

Manon DEMEILLERS,

Joséphine STEINER, S5.

Violette Dorange, la petite fée du grand large

Avec sa sixième place, elle a presque volé la vedette au vainqueur du Vendée Globe 2024. Des réseaux sociaux à l’Atlantique, elle partage tout : Violette Dorange, une navigatrice connectée à son époque et pleine de projets de compétition.

À 23 ans, la navigatrice française impressionne par ses exploits, son engagement et sa présence sur les réseaux sociaux. L’objectif, le Vendée Globe 2024, avec un record du monde à la clé.

Dès l’enfance, Violette Dorange rêve de mer et de liberté. Originaire de Rochefort, en Charente-Maritime, elle grandit dans une famille de marins et monte sur un bateau avant même de savoir marcher.

Très tôt, elle s’engage dans la compétition en voile légère, puis se dirige vers la course au large, un univers exigeant où l’autonomie, le mental et la technique sont mis à épreuve.

Des exploits dès l’adolescence

En 2019, alors qu’elle n’a que 18 ans, elle réalise un premier exploit remarqué : la traversée de la Manche en solitaire, devenant la plus jeune femme à accomplir cette traversée.

Peu après, elle s’attaque à la Mini Transat, une course transatlantique sans escale ni assistance, qu’elle termine avec brio.

Elle participe également à la célèbre Solitaire du Figaro, un véritable rite de passage pour les grands navigateurs français. Ainsi dès son jeune âge elle devient un espoir de la navigation féminine française.

Vendée Globe…

et record mondial

Violette il y a quelques mois préparait un nouveau défi : le Vendée Globe 2024, la course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle devient la plus jeune skipper de l’histoire à participer au Vendée Globe, établissant un nouveau record mondial.

Un rêve immense, aboutissement d' années de travail, un bateau performant, une équipe soudée et des partenaires fidèles.

Lors de son arrivée aux Sables d'Olonne plus de 100 000 personnes l'attendaient au terme de 90 jours de course, 54 après le vainqueur Charles Dalin, pour décrocher la 25e place sur 40 participants. Marque d'un nouveau record pour son âge.

Mais Violette Dorange ne se contente pas de naviguer : elle raconte aussi son aventure en direct sur les réseaux sociaux. Grâce à ses vidéos embarquées, ses récits de tempête, ses messages touchants et sincères, elle attire une large communauté sur Instagram, TikTok, YouTube…

Son univers devient accessible à tous, et en particulier aux jeunes, qui découvrent avec elle le monde de la course au large.

Son public a explosé notamment au cours du Vendée Globe 2024, où son nombre de suivis instagram est passé de près de 30 000 à 650 000 en moins de 6 mois.

Soutien populaire croissant

À chaque course, des milliers de personnes la suivent et l’attendent à l’arrivée. Elle reçoit des messages d’encouragement de tout âge, et sa popularité ne cesse de croître. Sa façon de parler de ses doutes, de ses blessures ou de ses joies touche un public bien au-delà du monde nautique.

Pour beaucoup, elle devient une figure inspirante, bien plus qu’une simple athlète. Elle a permis à des milliers de personnes de tous âges tant jeunes grâce à des moyens de communication comme Tiktok que plus agées, de découvrir le monde de la navigation.

Voix nouvelle

pour la voile française

Ambitieuse, engagée et connectée, Violette Dorange incarne une nouvelle génération de marins. Elle défend aussi la place des femmes dans la voile et encourage les jeunes à croire en leurs rêves, quels qu’ils soient.

Avec elle, le large devient une aventure partagée grâce à ses réseaux sociaux, et la course au large une histoire vivante à laquelle chacun peut s’identifier.

Mahé JAMES, S5.

« Flow », ou la beauté par la simplicité

Animer un long-métrage entier avec presque rien. L'exploit de Gints Zilabodis récompensé par une moisson de prix prestigieux.

"Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau"

Cette phrase, on peut la lire sous l'affiche de l'Oscar du meilleur film d'animation 2025. Ce sous titre est très réducteur _ la peur du chat pour l'eau n'est que très peu évoquée _, mais il permet de présenter rapidement l'univers. Sur une terre envahie par les eaux, quelques animaux poussés par les courants marins explorent les vestiges de la civilisation.

Ce chat, certes très mignon, n'est qu'un prétexte. Il invite à la contemplation d'un voyage, transformant chaque plan en une oeuvre d'art, comme une aquarelle prend vie sous nos yeux. Les séquences très peu entrecoupées (le plan le plus long dépasse les trois minutes). Elles rendent le film apaisant, bien loin d'un blockbuster surythmé.

Personnages attachants

Le fond musical signé Rihards Zalupe, sans être extraordinaire, n'est pas dénué de poésie car toujours adapté au ton de la scène. Et que se soit à travers une violente tempête, la lente déambulation de quelques animaux au fil de l'eau ou la difficile cohabitation de plusieurs espèces, les péripéties que traversent cette petite équipe rendent les personnages plus attachants les uns que les autres.

Un capybara paresseux, un lémurien collectionneur et un labrador joueur, accompagnés par un grand oiseau blanc assez mystérieux, et qui se revèle finalement être la clé de l'histoire

Créé sur un site gratuit

L'originalité plutôt intéressante tient au chat. Pourtant protagoniste du film, il reste un personnage secondaire. il vit une histoire plus simple, centrée sur quelques personnages moins héroïques, mais qui deviennent importants au fur et a mesure qu'on les voit évoluer ensemble.

Une aventure peut être splendide même avec un héros qui n'est absolument pas "celui qui sauve tout le monde à la fin". Celle-ci se révèle tout de même assez mystérieuse, et légèrement triste.

Le film de Gints Zibalodis est très réussi. Outre l'Oscar 2025 du meileur film d'animation, il a raflé six autres prix internationaux ( Golden Globes, César, festival d'Annecy, etc.). Sa particularité tient à la prouesse de son réalisateur.

Il a créé le film entièrement sur le site gratuit d'animation 3D, Blender, pour un budget total de seulement 3 millions de dollars (là où la moyenne est située autour des 33 millions avec des pics jusqu'à 200 millions de dollars pour un seul film). Cette performance constitue probablement un record dans le monde du cinéma.

"Flow" est un éloge de la simplicité.

Jacques MASSET, P1.

Femme noire et cinéma, le malentendu

Entre sous-représentation et stéréotypes, les médias audiovisuels _ films, télévisions _ n'échappent pas aux clichés.

La femme noire a tendance à être représentée comme plaignarde, agressive, violente et criarde. Les femmes, et en particulier les femmes noires, sont encore trop absentes des médias.

Des études pointent leur sous-représentation dans les métiers de l’audiovisuel. Pour elles, au problème du sexisme s’ajoute celui du racisme. Peu de femmes noires accèdent à des postes influents dans les médias, limitant la diversité.

Celles qui réussissent comme Rokhaya Diallo ou Christine Kelly font face à des critiques racistes et sexistes, ainsi qu'à des menaces en ligne.

Dans les séries et les films

Occupant souvent le rôle de personnages secondaires, dans les films ou les séries, elles servent généralement l’intrigue sans que leur histoire ne soit véritablement explorée.

Elles sont souvent réduites au cliché de la femme « unidimensionnelle » ou de la « petite amie jetable », en anglais "the disposable Black girlfriend", ou encore avec l’archétype de « l’angry black woman », « la nounou » ou la « mère courage » et « La black best friend ».

Elles sont souvent représentées à travers des stéréotypes qui les déshumanisent et les enferment dans des rôles préétablis. Dans la plupart des cas, elles restent passives ou bien cantonnées aux stéréotypes de la femme hypersexualisée, drôle ou sage.

Parfois, elles ralentissent même le déroulement de l’intrigue, ce qui pousse les spectateurs à moins les apprécier en raison du manque de développement de leur personnage.

Elles deviennent ainsi un simple outil pour l’évolution du protagoniste et représentent, pour de nombreux spectateurs, un obstacle à la rencontre du héros avec son âme sœur ("L'été où je suis devenu jolie", "Emily in Paris", "Dear white people", "Sex Education"). Il est donc essentiel de réclamer une meilleure représentation de ces personnages noirs dans les médias afin qu’ils soient perçus pour ce qu’ils sont réellement.

Dans les médias français

Dans les médias français, on peut prendre l’exemple où la chanteuse Aya Nakamura a été confondue avec l’influenceuse Fatou Guinea. Le 18 mai 2023, Aya Nakamura est sacrée artiste féminine de l’année.

Au lendemain de la cérémonie des Flammes, le journal "Ouest-France" publie un article sur l’événement, mais Aya Nakamura semble avoir changé de visage. Il a été confondu avec celui de Fatou Guinea, pensant qu’il s’agissait d’elle.

Cette confusion était déjà survenue dans le journal 20 Minutes en 2022, qui n’en était pas à sa première erreur. Il avait auparavant échangé les identités des artistes noirs Gims et Alonzo. Le seul point commun entre ces personnes est leur couleur de peau.

En changeant la manière dont les femmes noires sont perçues et représentées dans les médias, on peut espérer une évolution des mentalités et une reconnaissance de leur place dans la société.

Des progrès ont eu lieu. Aux États-unis, l'actrice Halle Berry a par exemple remporté un Oscar.

Grâce MAKOUNDOU, S5.

Une nouvelle

Deuxième partie

Trois heures ont passé. Je n’ai pas tourné une seule page de mon livre. Le paysage est resté flou, derrière la buée des vitres.

Les élèves se sont agités tout du long. À peine assis, certains ont sorti des feuilles, des stylos, des ciseaux. Ils fabriquaient des sortes de cocottes en papier et y inscrivaient des questions ridicules. Des défis. Ils éclataient de rire à chaque réponse tirée au hasard. L’un devait chanter dans l’allée, un autre imiter un animal. Un troisième s’est levé pour faire des pompes. Personne ne semblait surpris. Tout cela avait un goût de rituel, comme s’ils recréaient un monde dans ce wagon étroit.

Plus tard, deux filles ont comparé leurs carnets de voyage. Elles collaient des tickets, des feuilles, des cartes de menus, avec du ruban adhésif coloré. Elles écrivaient à la main, des stylos à plumes. Je n’ai pas pu m’empêcher de les fixer longtemps. Elles me rappellaient ma soeur et son vieux cahier, qu’elle emportait partout. Elle l’appelait son carnet de silence. Elle y notait ce qu’elle ne disait pas.

Le garçon aux lunettes n’a pas beaucoup bougé. À un moment, il a rangé son téléphone. Il a sorti un Rubik’s cube. Il le manipulait avec calme. Presque en dehors du tumulte. Il semblait concentré, mais pas obsédé. Comme s’il se donnait juste une structure dans ce désordre. Comme moi, quand je pliais machinalement mon journal.

Je n'ai jamais compris cette habitude. Plusieurs fois, je me suis surpris en train de faire cela. Mais depuis tout ce temps, le geste me paraît si naturel, fermer le journal, faire glisser le dos de ma main sur la première de couverture le laisser se plier en deux. À ce moment-là, une brise portant l'odeur du journal vient caresser mon visage.

Soudain, la vieille femme s’est levée. Elle a crié une phrase dans cette langue que je ne reconnais toujours pas. Toujours ce mélange étrange de douceur et de rudesse, comme si deux musiques se superposaient sans dissonance. Je tends l’oreille une dernière fois. C’est peut-être du théâtre, ou une langue inventée. Je ne sais pas. Ma sœur aurait su. Elle aurait cherché, fouillé, jusqu’à trouver. Ou peut-être aurait-elle dit que ce n’était pas une langue, mais un chant.

Les jeunes commencent à ranger. Les sacs se ferment, les restes sont jetés. On se dit au revoir à voix basse. On chuchote, on regarde, on part.

Je reste assis.

Petit à petit, le wagon se vide. Je n’entends plus que le frottement des chaussures sur le sol. Le garçon aux lunettes me regarde en passant. Il me sourit, à peine. Pas un sourire poli. Un de ceux qu’on ne contrôle pas vraiment. Je baisse les yeux.

Il ne reste plus rien. Une odeur de sucre et de plastique chaud. Une écharpe oubliée. Une cannette vide. Des miettes dans les rainures de la table. Quelques taches de stylo sur le rebord.

Je me rends compte que leur présence me manque déjà.

Je repense à ma sœur. À la manière dont elle s’émerveillait des enfants. Elle les écoutait vraiment. Même quand ils disaient n’importe quoi. Surtout quand ils disaient n’importe quoi. Elle aurait trouvé leur bazar touchant. Elle aurait pris une photo de leur chaos.

Je crois que j’ai voulu fuir sa mort en montant dans ce train. Mais elle était partout. Dans les mots que je ne comprenais pas. Dans les silences trop longs. Dans les petits gestes.

Au final, peut-être que ce n’est pas si grave.

Parce qu’eux sont là.

Ils étaient maladroits, énervants, mais vivants.

Et que c’est ça, le plus important.

Les racines profondes de la culture noire

De l’oppression à l’expression : la danse noire, un héritage en mouvement.

La culture noire a profondément influencé l’histoire de la danse mondiale, notamment à travers les danses africaines. Dès l’époque de l’esclavage, ces danses ont servi de moyen de résistance, de communication et de préservation de l’identité culturelle. En dépit des atrocités subies, les peuples africains ont réussi à conserver et transmettre leurs traditions, en utilisant la danse pour affirmer leur existence et leur spiritualité.

Jazz, hip-hop et au-delà

Les mouvements puissants et rythmés, ainsi que la forte connexion au sol, ont formé la base de nombreuses formes de danse moderne. Ces danses ont traversé l’Atlantique pour évoluer aux États-Unis, où elles se sont transformées en véritables phénomènes culturels, allant au-delà de simples expressions corporelles pour devenir des symboles de résistance et de fierté. Elles ont également joué un rôle essentiel dans l'unité des communautés afro-descendantes à travers le monde

Le jazz, qui a émergé dans les communautés afro-américaines du Sud des États-Unis au début du XXe siècle, a marqué un tournant dans l’histoire de la danse mondiale. Sa nature improvisée et ses mouvements dynamiques ont rapidement envahi les scènes de Broadway, Hollywood et la culture populaire mondiale. Ce phénomène a inspiré des générations de danseurs et de chorégraphes.

Dans les années 1970, le hip-hop est né dans les rues du Bronx, où des styles comme le breakdance, le popping et le locking ont révolutionné la danse urbaine se réinventant sans cesse.

Le krump, le voguing et l'afrobeats dance ont, à leur tour, apporté de nouvelles dimensions à la danse. Ces mouvements ne se contentent pas de défier les codes de la danse traditionnelle, ils racontent des histoires personnelles, sociales et culturelle. Créant un lien profond entre les danseurs et le public.

Un message universel

Au-delà de la technique et du style, la danse noire a toujours véhiculé un message puissant de liberté, de fierté et de résilience. À travers les siècles, elle a raconté l’histoire des luttes des peuples noirs, leur désir de justice, de reconnaissance et de dignité.

Aujourd’hui, la danse noire demeure un moyen d’expression politique, souvent utilisé pour dénoncer les inégalités sociales et culturelles, notamment à travers des performances dans des espaces publics ou lors de manifestations.

Les battles, cercles de danse et jams créent des espaces de rencontre où le respect mutuel et l’inclusivité sont au cœur de la pratique, favorisant l'échange de cultures et la solidarité.

De cette manière, la danse noire est devenue un langage universel qui unit les peuples au-delà des frontières géographiques, sociales et culturelles, en faisant écho à des luttes communes pour la liberté et l’égalité.

Cédric CLOAREC, S5.

Le lien social dans une meute de loups

Depuis longtemps, le loup fascine et nourrit les mythes. En réalité, sa structure sociale est bien plus complexe et organisée.

Contrairement aux idées reçues, une meute de loups n’est pas un rassemblement aléatoire d’individus, mais une véritable famille d’une vingtaine d’individus dirigée par un couple dominant, parfois qualifié à tort de "couple alpha".

Ce couple est généralement le seul à se reproduire, assurant la cohésion et la survie du groupe.

Les autres membres de la meute sont souvent leurs descendants, qui restent auprès de leurs parents pendant plusieurs années avant de partir fonder leur propre famille.

Une hiérarchie structurée

Dans les meutes de loups, la discipline est respectée, claire et primordiale. Une fois la hiérarchie mise en place, elle ne peut se défaire car les contestations sont peu fréquentes. De même la vie sociale des loups repose davantage sur la coopération que sur la domination.

Chaque membre joue un rôle essentiel : certains s’occupent des jeunes, d’autres participent à la chasse ou à la défense du territoire.

Une organisation bénéfique pour la survie

Cette organisation familiale permet aux loups d’être des prédateurs redoutables.

En chassant en groupe, ils peuvent s’attaquer à des proies bien plus grandes qu’eux, comme les cerfs ou les bisons.

Leur capacité à coopérer assure non seulement leur succès en tant que prédateurs, mais aussi leur survie face aux dangers extérieurs, qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine.

Le rôle du loup solitaire

De même, pour communiquer entre eux, les loups s’appuient sur leurs regards, leurs gestes et leur posture. La nuit, leurs hurlements résonnent pour signaler leur présence aux autres loups des environs.

L’image du loup solitaire rejeté par sa meute est largement exagérée. Lorsqu’un loup quitte son groupe, c’est généralement par choix et non par exclusion.

En réalité, il s’agit d’une étape naturelle de la vie d’un jeune loup qui part en quête d’un territoire et d’un partenaire pour fonder une nouvelle famille.

Ninon THIERRY, P1.

Sources : L'Encyclopédie Ushuaïa Junior et L'extraordinaire encyclopédie Ushuaïa des animaux.

Les faces cachées du métier de vétérinaire

Ce métier connu de tous et jugé comme réputé, est bien plus varié et engagé qu'on ne l'imagine.

« Quand je serais grand(e) je serais vétérinaire ! ».

Beaucoup de parents ont entendu cette phrase, mais combien d’enfants ont réellement suivi cette voie ?

Le métier de vétérinaire fait rêver de nombreux jeunes amoureux des animaux. Mais derrière cette vocation se cache un parcours difficile.

Pour espérer entrer dans l’une des écoles vétérinaires françaises, il faut d’abord passer par une classe préparatoire (pour la majorité), une licence, ou bien même un BTS, puis réussir un concours très sélectif. Les études durent ensuite environ 7 ans, mêlant théorie, pratique et stages. Ce cursus demande une grande rigueur, beaucoup de travail, mais surtout une vraie passion pour le vivant.

Un métier aux multiples facettes

Le métier de vétérinaire ne se limite pas aux animaux de compagnie. En ville comme à la campagne, les vétérinaires remplissent des rôles très variés. Certains travaillent dans des cliniques urbaines s'occupant de chiens, chats et "NAC" (Nouveaux Animaux de Compagnie), d'autres en cliniques équines, alors que d’autres encore préfèrent se spécialiser en nutrition, recherche ou santé publique.

Mais une partie essentielle du métier, souvent moins connue, se joue en zone rurale, au contact des éleveurs et des animaux de la ferme. Là, le vétérinaire est à la fois soignant, conseiller sanitaire et parfois soutien moral pour des agriculteurs en difficulté. Cette diversité fait toute la richesse de la profession, mais demande aussi une grande adaptabilité.

Les vétérinaires ruraux, en voie de disparition

En milieu rural, les vétérinaires sont de plus en plus rares. Les longues journées, les astreintes de nuit, les déplacements par tous les temps rendent cette spécialité moins attrayante, jugée trop contraignante et donc peu valorisée.

Pourtant, leur rôle est crucial pour la santé animale, la sécurité alimentaire et le bien-être des élevages.

Plusieurs régions souffrent aujourd’hui d’un manque de vétérinaire de terrain, mettant en péril toute une partie de notre agriculture. Face à cela, des initiatives voient le jour pour encourager les jeunes diplômés à s’installer à la campagne, mais le défi reste immense.

Héloïse MASSON, T3.

La Téléchirurgie, grâce à Internet

En septembre 2024, un chirurgien français a pu opérer un patient chinois situé à Pékin depuis Bordeaux.

Richard Gaston, urologue français, a réalisé une prouesse chirurgicale à l'occasion d'un congrès de médecine en septembre dernier. Depuis une clinique bordelaise, ce dernier a procédé à l'extraction d'une tumeur cancéreuse prostatique d'un patient situé à 8 700 kms de distance, à Pékin.

Cet exploit a été rendu possible grâce à un robot, qui a permis au chirurgien d'avoir un aperçu sur la salle d'opération et sur son patient en direct. Lors d'une telle intervention, une bonne connexion est nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de l'opération.

Durant celle-ci, le temps de latence entre le geste du chirurgien et celui de la machine était donc de 130 millisecondes, un décalage imperceptible à l'oeil humain, faisant de l'opération une réussite

Connexion et fiabilité

Cependant, il serait étonnant que cette technologie se démocratise dans le monde de la médecine à cause d'une contrainte importante : la connexion internet. Il peut lui arriver de sauter à cause de mauvais temps, par exemple, ce qui mettrait en péril la vie du patient.

Lors de l'intervention de Richard Gaston, une équipe se tenait prête à prendre le relais en cas de problème. Il est donc peu probable que cette technique se normalise, tant que la connexion n'est pas fiable. Cette opération n'en reste pas moins spectaculaire.

Léane RESSE, P3.

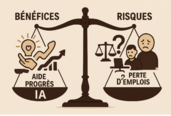

L'intelligence artificielle au quotidien

Au 21e siècle l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, mais est-ce toujours de manière positive ? Quelle place reste à l'humain ?

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, appelée IA, est devenue une partie discrète mais présente de notre vie quotidienne. L’IA qualifie des programmes capables de reproduire certaines aptitudes humaines : apprendre, raisonner, résoudre des problèmes, ou même créer.

Elle intervient pour faciliter nos tâches, optimiser nos déplacements, personnaliser nos expériences en ligne, ou encore améliorer notre accès aux soins.

Confort et créativité

Elle ne se limite plus aux films de science-fiction. On l'utlise pour analyser d’immenses quantités de données, reconnaître des images ou des voix, prédire des comportements, et bien plus encore.

Elle fonctionne en arrière-plan pour rendre nos outils plus intelligents, plus rapides et plus pratiques.

L'IA ouvre donc des opportunités formidables pour gagner en efficacité, en confort et en créativité. Elle invite aussi à réfléchir aux bénéfices et aux risques qu’elle apporte. , L'IA est-elle toujours le bon choix ?

Par exemple, quand nous parlons à Siri ou à Google Assistant, c’est l’IA qui nous répond. Sur Netflix ou Spotify, l’IA analyse nos préférences pour nous proposer des films ou de la musique qui pourraient nous plaire.

Assistance

Maintenant, elle se trouve aussi dans nos voitures. Les automobiles modernes embarquent des systèmes d’aide à la conduite, capables de freiner automatiquement ou de détecter un obstacle.

Grâce à elle, les services numériques s’adaptent à nos goûts, anticipent nos attentes et optimisent nos interactions.

L’IA transforme profondément notre manière de vivre et d’interagir avec le monde qui nous entoure. Elle s'intégre peu à peu dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé, les transports ou encore la culture. Elle joue donc un rôle essentiel dans la modernisation de notre quotidien.

L’IA ouvre des perspectives nouvelles, parfois même révolutionnaires. Les algorithmes sont capables d'analyser des données massives, d'anticiper des comportements, et d'assister les humains dans des tâches toujours plus complexes.

Bénéfices et risques

Mais quelle sera la place de l’humain face aux machines ? Les IA deviennent capables d'exécuter des tâches réservées à l'Homme, la question du rôle de l'homme dans ce nouveau monde devient centrale.

Comment préserver la valeur humaine dans un monde où certaines compétences risquent de devenir inutiles ?

De plus, les algorithmes ne sont pas neutres, dans des domaines comme la justice, la santé ou le recrutement. Il est important que les décisions automatisées soient explicables et équitables.

Cela pose la nécessité d'assurer une supervision humaine permanente et d'adopter une approche rigoureuse dans l'utilisation de l'IA.

Le futur de l'IA est riche de promesses, mais il ne sera bénéfique que si nous choisissons de l'utiliser avec responsabilité.

Cela implique de non seulement encadrer son développement par des mesures adaptées, mais aussi de promouvoir une culture numérique éthique en formant des citoyens capables de comprendre et de questionner les technologies qui forment ce nouveau monde.

Pour conclure, l'IA ne doit pas être perçue comme un simple outil de productivité ou de performance, mais comme une opportunité de mieux résoudre nos défis communs et de construire une société plus juste et plus solidaire.

Sarah DEQUEKER, P3.

Pourquoi ? L’évidence questionnée

On passe à côté de tant de mystères simples. Et si on prenait un moment pour comprendre ?

Pourquoi les plaques d'égout sont-elles rondes ?

Si elles sont rondes, c'est parce qu'elles ne peuvent pas être carrées. Pour comprendre, il faut se figurer un carré : sa diagonale est plus grande que son côté. Alors, si la plaque venait à tomber en s'orientant vers la diagonale du trou, elle tomberait dans la bouche d'égout. C'est un problème qu'on n’a pas avec un cercle : les tailles sont les mêmes partout, alors, quelle que soit la manière dont la plaque tombe, elle ne passera pas dans la bouche d'égout.

Pourquoi les nuages sont-ils sombres quand il pleut ?

Contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas principalement à cause de la pollution. Plus un nuage est chargé en eau, plus il est dense en gouttelettes ou en cristaux de glace. Ainsi, la lumière passe plus difficilement.. Comme si l'on regardait à travers une feuille de papier bible ou cartonnée : on verra le papier bible plus clair et le papier cartonné plus sombre.

Mais si la pollution n'est pas la cause première, elle a un rôle secondaire. Il se peut que les particules deviennent des noyaux de condensation, c’est-à-dire une particule sur laquelle l'eau dans l'air se condense et devient une goutte d'eau, ce qui augmente la quantité d'eau dans le nuage. Cependant, la majorité de ces noyaux de condensation ne sont pas issus de la pollution. Ils sont naturellement présents dans l'écosystème.

Pourquoi dit-on "En voiture Simone ?"

Cette expression se réfère à une pilote automobile. Simone Louise des Forest (1910-2004) fut une des premières et des plus talentueuses pilotes de son époque. Elle s'est mesurée aux plus grands jusqu'en 1957. En 1961, une autre Simone, Simone Garnier, anime, aux côtés de Guy Lux, Intervilles,une émission pendant laquelle les habitants de deux communes s'opposent sur diverses épreuves. Guy Lux rendra encore plus populaire l'expression en lançant un "En voiture, Simone !" , à l'adresse de sa coprésentatrice, entre chaque épreuve

Pourquoi l'air est-il chaud quand on souffle "A" et froid quand on souffle "U" ?

Quand on souffle en "A", la bouche est grande ouverte et le mouvement de l'air est plus lent. Ainsi, on perçoit de la même température que le corps à sa sortie. Or, quand on souffle en "U", l'espace dont dispose l'air pour sortir est plus petit, ce qui force l'air à se comprimer avant d'être expulsé.

De plus, d'après le principe de la détente adiabatique, quand un gaz comprimé peut se dilater, il utilise son énergie pour se dilater, ce qui fait baisser sa température. L'air étant comprimé dans la bouche, lorsqu'il est soufflé, il refroidit.

Céleste FORY, P3.

Randjess : un jeune chanteur prometteur

Tout ce qu'il ne dit pas, il l'exprime grâce à ses chansons pour réaliser son rêve de petit garçon.

Randjess de son vrai prénom Tahina, d'origine malgache, commence la musique en parallèle de ses études. Sa passion pour l'art musical est présente depuis son plus jeune âge. Il écrit les paroles de ses chanson sur son ressenti, ses émotions, son quotidien et ses rêves.

« La France a un incroyable talent »

En duo avec un autre artiste, Brichapik, ils se sont connus sur le réseau social Instagram lors d'un concours de freestyle auquel Randjess participait lors du confinement de 2020, Brichapik l'avait félicité et demandé de collaborer ensemble, c'est ainsi que le duo commença.

Par la suite ils décidèrent de participer à l'émisson de M6 " La France a un incroyable talent", il est alors âgé de 21 ans et en pleine étude. Ils choisissent le sujet du mal-être des étudiants et de la dépression lors de la pandémie comme thème de chanson, sujet qu'eux-mêmes ont vécu et que la musique a aidé à surmonter cette épreuve.

Ils obtinrent le Golden Buzzer d'Éric Antoine leur permettant d'accéder à la demi-finale. Et s'ils n'ont pas remporté l'émission, leurs chansons ont bénéficié d'une plus grande visibilité.

Un premier album

Trois ans plus tard, Randjess sort son premier album solo " 7 avenue des Anges ", composé de six chansons : Quitter Paris, Sans son jean, Lovina, S'heaven, Mada et 7 Avenue des anges.

Ainsi il se livre sur son envie de partir de la capitale, de s'évader mais aussi de la rupture de sa copine actuelle avec un autre garçon. Il rend également hommage à l'une de ses amies, Mad Lane grâce à la chanson "Sans son jean" où elle l'accompagne pour chanter.

Un second album nommé "Rester des mômes"

En début 2025, RandJess sort son deuxième EP composé également de six chansons : A quoi elles rêvent ?, Jessaï, Vaccin, Petit garçon, Chez toi et Rester des mômes.

Celui-ci est plus intime, il se confesse sur son passé, sa timidité auprès des filles qu'il apprécie, son rêve de devenir chanteur et ses inquiétudes face au fait de grandir d'où le nom de l'album "Rester des mômes".

Mon avis

Je l'ai découvert en janvier sur le réseau Tik Tok avec sa chanson "A quoi elles rêvent" je me suis en partie retrouvée dans la chanson et en allant écouter les autres musiques je me suis rendue compte que je m'identifiais à plusieurs d'entre elles.

Ma préférée est "Petit garçon", car il est facile de s'y identifier, on garde tous au fond de nous une part d'enfance avec un rêve qu'on souhaite réaliser. J'espère qu'il pourra réaliser son rêve et que je vous ai donné envie d'aller l'écouter.

Chloé DE AZEVEDO COSTA, P4.

Sources : Télé-Loisirs, ActuLyon

Le rêve voyage au cœur de l'inconscient

Le cerveau reste actif pendant le sommeil. Même s'il entraîne dans des situations absurdes, ça ne tient au hasard.

Chaque nuit, notre esprit s’évade. Le corps se repose, mais le cerveau, lui, continue de fonctionner, inventant des histoires parfois étranges, parfois merveilleuses. Ce phénomène, nous le connaissons tous : c’est le rêve.

Scientifiquement, un rêve est une production mentale qui survient pendant le sommeil, surtout lors d’une phase appelée "sommeil paradoxal", où le cerveau est très actif.

Les rêves peuvent être courts ou très longs, logiques ou complètement absurdes. On peut y voir des paysages inconnus, des personnes disparues, ou vivre des situations impossibles dans la réalité. Pourtant, même s’ils semblent parfois n’avoir ni queue ni tête, les rêves ne sont pas là par hasard.

Pourquoi ? Quelle signification ?

Depuis toujours, les rêves fascinent. Dans l’Antiquité, on les voyait comme des messages envoyés par les dieux. Aujourd’hui, les scientifiques pensent que rêver permettrait au cerveau de trier les souvenirs, de digérer les émotions, ou encore de consolider la mémoire.

Mais au-delà des explications scientifiques, certains chercheurs pensent que les rêves nous parlent. Sigmund Freud, médecin autrichien du XIXe siècle, pensait que les rêves révélaient des désirs refoulés, que l’on ne s’avoue pas toujours consciemment. Par exemple, rêver de voler pourrait représenter un besoin de liberté ou d’évasion.

De son côté, Carl Jung, un autre grand penseur de la psychologie, croyait que les rêves nous aident à mieux nous connaître. Il affirmait que certains symboles apparaissaient dans les rêves de presque tout le monde – comme l’eau, les ombres, les escaliers – et qu’ils avaient une signification universelle, liée à notre inconscient profond.

En somme, les rêves sont bien plus que de simples images. Ils sont un miroir de notre esprit, une énigme que chacun peut essayer de déchiffrer. Peut-être qu’en les écoutant davantage, on finirait par mieux se comprendre soi-même...

Comme nous y invite l’artiste Randjess, à travers son univers à la fois poétique et profond, qui ressemble parfois à un rêve éveillé (lire ci dessus).Chloé De AZEVEDO COSTA, P4

Léonie CHAZAUD-SANNIER, P2.

Chambre 317- « Entre nous »

Après 2 EP, le duo rouennais lève le voile sur son premier album. Sortie officielle le 24 octobre. Mais déjà sur les plateformes.

Sans faire de bruit, le groupe Chambre 317 composé de Lysian et Antoine, commence doucement à faire parler de lui.

Le duo rouennais, qui depuis 2019 distille quelques titres, envisage les choses plus sérieusement en sortant un premier EP de quatre titres, "Noctambule" en 2021, puis un second, "A nos étés" en 2023 regroupant cinq titres des plus acidulés.

À travers ces cinq titres aux sonorités néo pop 80 ’s, Antoine et Lysian dessinent les contours d’un univers singulier et poétique, en y mélangeant leurs différentes influences : Niagara, Wham !, The Weeknd, Laurent Voulzy, Lomepal ou encore les musiques du jeu vidéo GTA Vice City, véritable madeleine de Proust du binôme.

Un sentiment de nostalgie se dégage lors de l’écoute de ces morceaux, et le nom donné à leur EP, « À nos étés », reflète pleinement l’ambiance dans laquelle le duo a voulu nous plonger. L’EP cumule à ce jour plus de 180 000 streams sur Spotify et le magazine Tsugi a notamment chroniqué cette sortie.

Chambre 317, c’est l'histoire d’Antoine et Lysian, deux amis d’enfance qui ont décidé de ressortir les vieux vinyles de leurs parents pour y puiser leur inspiration. En revisitant avec fraîcheur l'héritage de Daho, Hardy, et Chamfort, le duo offre une nouvelle vision de la chanson pop, en y mélangeant des influences actuelles comme Metronomy, Steve Lacy, et Mac DeMarco.

Leurs textes en français racontent souvent l'amour, la nostalgie accompagnés d'une guitare et de machines, parfaites pour un arrangement rétro.

Actuellement le duo est en pleine émulation entre enregistrements audio et clips vidéo. Antoine et Lysian vont et viennent entre Rouen, Yvetot et Yport pour tourner leurs différents clips, se ressourcer et enregistrer l'ensemble des nouveaux titres dont "Le matin " et "Pour toi".

"Le matin", premier single de l’album à venir, est une immersion dans l’univers de Lysian et Antoine, qui se prennent au jeu de raconter leur matinée idéale au travers d’une mise en scène décalée, poétique et vintage. Lysian, avec une voix douce et sincère, nous parle d’« Elle, au naturel », un amour dévoilé avec simplicité que l’on savoure au fil d’un texte parsemé de métaphores fines et touchantes.

L'album "Entre nous" en préparation regroupera 10 titres et sortira le 24 octobre 2025 mélangeant ainsi pop française et indie pop..

En attendant, Chambre 317 est sur les plateformes de streaming musical telles que Spotify, Deezer ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Le groupe cumule à ce jour près de 6 000 auditeurs par mois.

Lylou HAMEL--DAMBRY, S5

Antonin PARIS, S5.

La beauté, ou les diktats de ses canons

Si le corps de la femme n'était alors que le reflet de l'idéal d'une société, il est aujourd'hui le reflet d'une lutte pour s'en émanciper ; la situation a-t-elle vraiment changé ?

Le corps de la femme, c’est ce territoire qu’on scrute, qu’on juge, qu’on façonne.

Depuis toujours, il est la cible d’une vision imposée par la société : il doit être beau, lisse, parfait, ou il n’est rien. Mais qui décide ce qu’est un corps « acceptable » ? Pourquoi le corps des femmes est-il toujours sous surveillance, comme si chaque courbe, chaque mouvement, chaque imperfection était une erreur à corriger ?

Le corps comme vitrine de verre

Dans notre société, on nous vend un corps « parfait ». Ce modèle qui passe à travers les filtres d’Instagram, les pages glacées des magazines et les publicités qui nous disent que si tu n’as pas telle taille ou telle silhouette, alors tu n’arriveras à rien.

Mais qui a décidé que le corps de la femme devait être un objet que l’on expose aux regards ? Qu'il devait nous empêcher de rêver plus grand ? À travers les années, on a fait de cette « perfection » une norme, et une règle à suivre coûte que coûte. Et pour quoi ? Pour plaire ? Pour exister ?

La liberté, où est-elle passée ?

Le problème, c’est que cette obsession de la perfection étouffe la liberté. La liberté d’être soi-même, sans se soucier du regard des autres. Chaque femme est un espace unique, mais la société continue à lui imposer des frontières invisibles. Le corps féminin devient alors une bataille : il faut s’ajuster, se conformer, perdre du poids, ajouter des muscles, changer, toujours changer.

Et si tu ne veux pas, on te fait croire que tu échoues. Échouer à ressembler à ce qu’on te dit d’être, ce à quoi on veut que tu ressembles. Mais échouer à être soi-même ? Est-ce un échec de laisser son corps changer, évoluer au fil du temps et des années ?

Des modèles inatteignables

On nous vend des rêves, des idées de beauté qui n’existent pas. On nous dit que la beauté est universelle, mais comment pourrait-elle l’être quand la plupart des femmes ne correspondent même pas à ce qu’on leur impose ? Quand on nous dit que ce n’est pas suffisant, qu’on doit encore changer, encore nous transformer pour satisfaire un idéal irréaliste qui n'est pas le nôtre ?

La beauté n’est-elle pas déjà en chaque femme, telle qu’elle est ?

Des corps de moins en moins naturels

D'autre part, les filtres Instagram et la chirurgie esthétique déforment encore plus nos repères. Ils créent des corps irréels, lissés, retouchés, augmentés, qui finissent par devenir la norme. Dans la mode, à la télé, sur les réseaux, chaque modèle semble parfait, mais c’est une illusion, un produit façonné, souvent inaccessible. Le corps naturel devient une erreur à corriger.

On ne célèbre plus les singularités, mais on les gomme. Et si la beauté résidait dans l'authenticité ?

Le jugement dès le plus jeune âge

Dès le plus jeune âge, les filles sont confrontées à des jugements incessants sur leur apparence. Enfant, on nous dit déjà ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui « sied » à notre morphologie ou pas : « Ça te va pas cette coupe de cheveux, tu devrais prendre un peu de poids », « Ce genre de vêtement, ça ne va pas avec ta silhouette ».

Ces petites phrases anodines, dites sans y penser, plantent les premières graines de doute dans l’esprit des jeunes filles. La puberté devient alors un champ de bataille où l’apparence devient la seule monnaie d’échange. Ce corps qu’elles devraient chérir devient une source de stress, de complexes et de remise en question.

Le corps, un acte de rébellion

Mais et si ce corps n’était plus une prison, mais un acte de rébellion ? Et si, plutôt que de chercher à nous faire rentrer dans des cases, on acceptait de célébrer la diversité des corps ? Et si le véritable combat n’était pas d’atteindre cette « perfection » qui n’existe pas, mais de se libérer des chaînes invisibles qu’on nous impose depuis toujours ?

Il est temps de prendre du recul, de briser les miroirs déformants qui nous renvoient des images d’objectification, de honte, de doute. La beauté, l’amour de soi, ne devrait pas être une une révolution à mener. La vraie beauté, c’est celle qui n’a pas peur d’être différente, d’être libre. C’est celle qui ose être soi.

Le corps de la femme est un acte de résistance. Ne laissons pas la société nous voler cette liberté.

Manon LECARPENTIER, T3.

Roland-Garros, le top du tennis

Tournoi du Grand Chelem, les internationaux de France se dérouleront du 25 mai au 8 juin.

Roland-Garros est l'un des quatre tournois de tennis les plus prestigieux du monde. Il fait partie des quatre tournois du grand Chelem avec Wimbledon (Royaume-Uni), l'US Open (USA) et l'open d'Australie, c'est le seul qui se joue sur terre battue.

L'une des particularités des tournois du grand chelem est que les matchs masculins en simple se jouent en 3 sets contre 2 habituellement ce qui rend les matchs plus long.

Roland Garros, l'homme

Roland Garros (1888-1918) est un aviateur mort lors d'un combat aérien durant la première guerre mondiale. il est connu pour avoir été le premier à traverser la Manche en 1913, mais surtout pour avoir donné son nom au tournoi de tennis alors qu'il n'avait rien avoir avec ce sport !

Le déroulement du tournoi

Roland-Garros se déroule pendant deux semaines souvent au mois de mai/juin, durant lesquelles de nombreuses catégories vont défiler : simple messieurs, simple dames, double mixte, dames et messieurs mais aussi les juniors (-18 ans).

Les joueurs s'affrontent et seuls les gagnants restent pour qu'il n'en reste que deux lors de la finale (ou quatre quand il s'agit un double).

Les joueurs les plus célèbres

Beaucoup de joueurs se sont illustrés lors de ce tournoi mais certains ont marqué les mémoires. Commençons par les joueurs qui ont donné leurs noms aux deux courts principaux : Suzanne Lenglen et Philippe Chatrier. La première a remporté 6 fois le titre dans les années 20 et le second est un joueur des années 50 qui a œuvré pour que le tennis redevienne un sport olympique, ce qu'il a réussi en 1988.

On peut aussi citer des joueurs plus récents comme Raphael Nadal qui a remporté le plus de fois Roland-Garros (14 fois) et Yannick Noah, le seul joueur français à avoir gagné ce tournoi depuis 1968.

Les joueurs et joueuses favori(te)s de 2025

Chez les femmes, les favorites sont Iga Swiatec, la gagnante de Roland-Garros en 2020, 2022, 2023 et 2024 mais aussi Aryna Sabalenka, 1ère au classement WTA. Chez les hommes on peut citer Novac Djokovic, le gagnant de 2023, Carlos Alcaraz celui de 2024 et enfin Jannick Sinner, le premier mondial.

Et vous, quels sont vos pronostics ?

Capucine FAURÉ, S5.

Audemars Piguet, montre en main

Audemars Piguet a réussi à pousser son savoir faire à son paroxisme.

Fondée en 1875 par Jules-Louis Audemars et Edward-Auguste Piguet dans la vallée de Joux, la maison Audemars Piguet s'est imposée comme l'une des plus prestigieuses manufactures horlogères suisses. Elle crée en 1892 la première montre-bracelet à répétition minutes, affirmant son savoir faire dans la haute horlogerie.

Le 17 décembre 1875, Jules-Louis Audemars, formé par son père, prend la décision d'ouvrir un atelier d'horlogerie dans la ferme familiale. Au départ, il occupe les fonctions de "repasseur", il contrôle les montres avant leur commercialisation. Au besoin, il fait appel à son ancien camarade de classe et ami : Edward-Auguste Piguet, formé également par la famille.

Tous deux décident de s'associer pour confectionner et vendre leurs propres modèles. Le 17 décembre 1881, les deux amis signent le contrat officialisant le lancement de leur entreprise, la manufacture horlogère "Audemars Piguet & Cie".

Aussitôt, ils se spécialisent dans les montres à complication et les mécanismes horlogers de précision. Dès 1882, la marque présente ses premiers modèles avec quantième perpétuel, répétition minute ou chronographe. En 1888 l'entreprise va même se développer à l'international.

En 1889, elle ouvre une firme en France et est présente, la même année, à l'Exposition universelle de Paris Toujours dans l'innovation, les deux horlogers créent, en 1892 sur commande d'une autre manufacture, la première montre-bracelet.

Aujourd'hui, Audemars Piguet s'impose encore comme l'une des meilleures manufactures horlogères, symbole de l'innovation, du luxe et de l'élégance. Elle fait partie de ce que les amateurs de montres appellent la "Sainte Trinité" avec Patek Philippe et Vacheron Constantin.

La marque fête cette année ses 150 ans. Elle possède des modèles intemporels extrêmement prisés des collectionneurs comme la Royal Oak qui varie entre 20 000 € et 100 000 €, voire plus ! (photo).

Jules LEROY, P1.