Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Où va le monde ?

L'entrée de Sciences Po Paris lors d'une occupation des locaux par des étudiants propalestiniens, le 26 avril 2024 à Paris.

| N° 3 - Juin 2024 | brassens.lycee.ac-normandie.fr |

Une spécialité pour comprendre le monde

Dans un monde où les questions géopolitiques sont omniprésentes, l 'enseignement de spécialité HGGSP apparaît plus que jamais essentiel pour nos élèves.

L'enseignement de spécialité HGGSP, né avec la réforme du Baccalauréat, séduit plus de 25°/° des élèves de première et de terminale selon les chiffres du Ministère de l'Education nationale. Cet engouement témoigne de la curiosité et de l'intérêt des élèves pour les questions politiques et géopolitiques et sans doute aussi de leurs craintes face à une actualité souvent anxiogène ; guerre en Ukraine et au Proche Orient, menace terroriste, montée des populismes, changement climatique...

C'est tout l'enjeu de cet enseignement, fournir des clés de compréhension pour envisager autrement et avec du recul cette actualité et décrypter ce monde complexe et mouvant.

C'est aussi l'ambition de "Georges Décrypte" dont le numéro 3 a été réalisé par les élèves de 1ere HGGSP avec l'aide précieuse de Xavier Alexandre et Edouard Maret, journalistes référents au Journal des Lycées. A travers le choix des sujets traités et leur travail de recherche, les élèves ont une fois de plus, su démontrer leur capacité à se saisir d'une question et d'en exposer les enjeux essentiels. Nous sommes persuadés que vous apprendrez beaucoup à la lecture de ce nouveau numéro de "Georges Décrypte".

Bonne lecture !

Jean-Luc VILLEMIN.

Iran Israël, une guerre à distance

Israël et l'Iran jouent de la même « stratégie de dissuasion agressive »

Dans la nuit du 12 au 13 avril, l'armée iranienne a lancé plus de 350 drones en direction du territoire israélien, en réponse à une frappe lancée le 1er avril contre le consulat iranien à Damas en Syrie. Israël a dit avoir intercepté avec ses alliés la quasi-totalité des quelque 350 drones et missiles lancés par l'Iran sans faire aucune victime, et a affirmé que l'attaque iranienne ne resterait pas "impunie". Tandis que l'Iran affirme avoir agi en "légitime défense".

Un tournant dans les relations entre Téhéran et Tel-Aviv ?

Il s'agit de la première attaque directe jamais menée par l'Iran contre son ennemi juré, de plus ses attaques ont permis à l'Iran de pouvoir tester les défenses israéliennes, le "Dôme de fer" d'Israël. Cette attaque constitue un tournant dans l'affrontement entre ces deux pays depuis 40 ans. La montée des tensions entre Israël et l'Iran pourrait relancer le programme nucléaire iranien.

Les faux ennemis

Les deux acteurs se sont mutuellement adressé une leçon sans trop de dégâts. Bertrand Badie, politologue, déclare dans Libération du 19 avril 2024 " souvent le message est plus important que l'action elle même, la signification l'emporte sur la stratégie. Entre Israël et l'Iran, la même stratégie de la dissuasion agressive ". En effet, le but d'Israë et de l'Iran n'est pas de faire des dégâts et d'entrer en guerre mais plutôt de montrer leur supériorité. C’est donc une nouvelle forme de dissuasion " Il s'agit de répliquer et, en même temps, de faire en sorte que cette réplique n'engage pas".

Ces nouvelles tensions au Moyen Orient changent la donne. La région entre dans une nouvelle ère d'incertitudes. Cependant les tensions entre l'Iran et Israël devraient s'apaiser après une attaque de représailles attribuée à Israël, dont Téhéran a minimisé l'impact. Les États-Unis ont renforcé leur soutien à Israël en approuvant une aide militaire de plusieurs milliards de dollars. Le Moyen-Orient reste toutefois sous haute tension, en particulier à Gaza où les affrontements se poursuivent.

Timmy VANHEULE.

Sept humanitaires tués à Gaza

Sept employés de l'ONG humanitaire World Central Kitchen, basée aux États-Unis, ont été tués par une frappe israélienne lundi 1er avril dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne a reconnu, vendredi 5 avril, une série d’« erreurs graves » qui ont causé la mort de sept humanitaires, tués lundi à Gaza par trois frappes lancées en l’espace de quatre minutes sur leur convoi. Les victimes sont un Palestinien, trois Britanniques, une Australienne, un Polonais, un Américano-Canadien, âgés de 25 ans à 57 ans.

WCK demande une commission d’enquête indépendante

Lors d’un point de presse tenu au quartier général de l’armée, à Tel-Aviv, de haut gradés israéliens ont présenté à des journalistes des vidéos de drone montrant l’« agent du Hamas » se joignant au convoi de l’ONG américaine. D’après une enquête interne de l’armée israélienne, l’équipe aux commandes des drones à l’origine des frappes a commis une « erreur d’appréciation opérationnelle de la situation » après avoir repéré un « homme armé du Hamas » tirant du toit d’un des camions d’aide que les membres de l’ONG américaine World Central Kitchen (WCK) escortaient. Le chef de l’Etat hébreu, Isaac Herzog, avait fait part quelques heures plus tôt de « sa profonde tristesse et ses excuses sincères ».

Joe Biden demande un « cessez-le-feu immédiat »

La mort des humanitaires a provoqué une vague d'indignation, le Président américain, Joe Biden, demandant au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'ordonner un « cessez-le-feu immédiat », lors d'un appel téléphonique tendu. La dernière conversation entre les deux dirigeants remontait au 18 mars, dans un contexte déjà crispé face à la dégradation de la situation humanitaire dans le territoire palestinien soumis à des bombardements incessants depuis près de six mois. De son côté, l'ONG américaine a demandé ce vendredi 5 avril la création d'une commission d'enquête indépendante. Pour elle, l'armée israélienne « ne peut pas enquêter de manière crédible sur sa propre défaillance ».

Lenny FERREIRA,

Jules COURSELLE.

« Femme vie liberté », cri des femmes d'Iran

Le combat perpétuel et crucial des femmes iraniennes à travers les histoires de trois figures du féminisme en Iran : Masha Amini, Narges Mohammadi et Marjane Satrapi.

Alors que la France inscrit l'IVG dans sa Constitution, l'Iran lutte toujours contre d'importants défis pour la condition féminine. Malgré quelques avancées, les femmes iraniennes font face à diverses discriminations, comme l'exigence d'un tuteur masculin pour voyager à l'étranger ou travailler dans certains emplois, ainsi que des contraintes vestimentaires, incluant le port obligatoire du hijab, restreignant leur liberté d'expression.

« La victoire n'est pas facile mais elle est certaine » déclare Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, vice-présidente du Centre de défense des droits de l'homme en Iran, a consacré son énergie à donner une voix aux prisonniers politiques, aux femmes et aux minorités. Son activisme lui a valu de multiples arrestations et détentions. En 2022, elle a été emprisonnée à Téhéran pour son combat pour la liberté, et elle y demeure encore aujourd'hui.

Masha Amini, née et élevée en Iran, a été confrontée dès son enfance aux injustices envers les femmes dans son pays. Malgré les risques, son activisme courageux l'a amenée à s'opposer ouvertement à la répression du régime pour défendre les droits des femmes. Son décès, lors de sa détention, soulève de vives préoccupations.

Des justicières exceptionnelles

Les combats des Iraniennes sont perpétuels. Les femmes combattent pour leur liberté et leurs droits. La colère et la détermination des Iraniennes restent intactes après la mort de Mahsa Amini et l'emprisonnement de Narges Mohammadi. Les femmes continuent de contrer la discrimination qui impose le port du voile en Iran. Leur courage leur vaut des condamnations sévères et des atteintes à leurs droits.

Marjane Satrapi est célèbre pour Persepolis, un roman graphique qui relate sa vie en Iran dans les années 1980 sous un régime autoritaire du Chah d'Iran. Son récit dévoile les luttes personnelles pour la liberté et l'émancipation des femmes. Malgré les restrictions imposées par la société patriarcale, Satrapi incarne un esprit de féminisme et de résistance. Cela fait d'elle une icône du féminisme, inspirant des générations à se dresser contre l'injustice.

Pauline BEUX,

Aimée LORIETTE.

Élections en Turquie, la défaite d'Erdogan

L'AKP, le parti présidentiel a subi une défaite cuisante aux élections municipales face au parti CHP, qui remporte les 5 plus grandes villes turques, dont Instanbul et Ankara.

Les élections municipales en Turquie du 31 mars 2024 ont été marquées par la rivalité entre le Parti de la justice et du développement (AKP) et le Parti républicain du peuple (CHP).

L'AKP, 22 ans au pouvoir

Créé en août 2001 et au pouvoir depuis 2002, l'AKP est un parti islamo-conservateur présidé aujourd'hui par le chef de l'État turc, Recep Tayy Erdogan. Le Parti s'est imposé en tant que première force électorale et domine la scène politique turque depuis 22 ans.

La victoire de l'opposition

Le Parti républicain du peuple (CHP), crée en 1923 par Mustafa Kemal Atarük et dirigé actuellement par Özgür Özel est contre toute attente arrivé en tête aux élections municipales avec 37,74 % des voix devant l'AKP crédité de 35,49 % des voix.

Il a surtout réussi à s'emparer des cinq plus grandes villes de la Turquie, Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa et Adana. Une victoire et une défaite écrasante jugée "historique" pour l'AKP et Recep Erdogan.

Un pouvoir fragilisé

Erdogan qui avait jusqu'ici un système autocratique se retrouve à devoir coopérer avec le parti adverse. Abattu, il a déclaré devant ses partisans : "Les résultats ne sont pas ceux espérés" et vont amener à un "tournant" dans la gestion du pays. Selon lui, "la démocratie a gagné", reconnaissant ainsi sa défaite.

La défaite de son Parti de la justice et du développement, notamment à Istanbul, sera lourde de conséquences en vue de l'élection présidentielle de 2028. Pour nombre d’observateurs, le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, réélu, dispose d’un boulevard vers la présidentielle de 2028.

Le chef de l’État, résigné, a évoqué quant à lui les " quatre années de travail […] à ne pas gaspiller " d’ici là, souhaitant se concentrer sur la politique internationale.

Agathe QUEVILLY,

Léa PINEL.

Le retour de la menace Daech

On l'avait un peu oublié, mais le groupe radical islamiste extrémiste continue de semer la terreur. La France est toujours une cible.

Daech est l’acronyme arabe de l’« État islamique en Irak et au Levant » "الدولة الاسلامية في العراق والشام " en arabe. À sa création en 2006, l'organisation n'était que l'un des cinq groupes djihadistes en Irak, affilié à Al Qaïda, et engagé contre la présence de l'armée américaine dans ce pays.

En 2012, Daesh gagne en puissance et rompt ses liens avec Al-Qaida et en 2014, l’émir de l’organisation, Abou Bakr Al Baghdadi, proclame l’établissement d’un califat islamique sur les territoires syriens et irakiens qu’il contrôle.

Une organisation terroriste

Daech, appelé communément État Islamique (EI) est une organisation terroriste politico-militaire qui dispose aujourd'hui encore de plusieurs cellules partout dans le monde, principalement en Orient (Irak, Afghanistan et Syrie). L’État Islamique est tristement célèbre pour avoir commis et revendiqué les attentats de Paris en 2015, de Nice et de Bruxelles en 2016 et plus récemment de Moscou. Malgré sa défaite militaire en Syrie contre la coalition internationale en 2019, Daech est toujours actif, en particulier sur les réseaux sociaux et est très surveillé.

La France, une cible privilégiée

La France reste l'un des pays les plus menacés à ce jour, à cause de son appartenance à l'Occident, de sa puissance militaire et économique, mais aussi du fait de son rayonnement à l'international et de son implication au Moyen Orient.

À l'approche des Jeux Olympiques, le gouvernement s'est dit très attentif même s'il affirme "qu'aucune menace concrète ne menace les Jeux". Le gouvernement a cependant décidé, immédiatement après l'attentat du 22 mars contre la salle de concert près de Moscou, où 144 personnes ont péri, de relever le plan de sécurité Vigipirate à son niveau maximal, « Urgence attentat ».

Louis LEVACHER,

Mathéo PIERMARIA.

La Russie visée par l’État islamique

« L'État islamique et la Russie ont « une dette de sang » qui remonte à plusieurs années », analyse un spécialiste du jihadisme après la revendication de Daech.

Le vendredi 22 mars dans la soirée, la Russie à vécu l'attaque la plus meurtrière sur son sol. Quatre terroristes islamistes ont attaqué le Crocus City Hall, la salle de concert de Krasnogorsk alors que le groupe de rock russe Piknik était en concert. Plus de 5000 personnes ont été évacuées suite à l'attaque.

L’État islamique revendique

Le groupe Jihadiste revendique sur Télégram l'attaque. "Elle a été menée par quatre combattants de l’État Islamique armés de mitrailleuses, de couteaux et de bombes incendiaires."

Vladimir Poutine a affirmé que l'attentat avait été commis par des "Islamistes radicaux" qui ont, selon lui, tenté de fuir vers l'Ukraine.

Le groupe Khorasan est considéré comme le « plus sanguinaire d’Afghanistan ». D'après le journaliste Wassim Nars, la revendication de l’État Islamique est à prendre au sérieux surtout quand on sait que les prisons russes sont pleines de jihadistes. Le contentieux est très ancien.

Les assaillants arrêtés

Après l’attaque qui a fait au moins 130 morts et une centaine de blessés, des recherches ont été engagées pour retrouver les assaillants. D’après des témoins, ils se seraient enfuis dans une voiture blanche sans plus d’information.

Néanmoins, selon les autorités russes, onze personnes en lien avec l’attentat ont été arrêtées. Quatre d’entre elles sont directement impliquées dans l’agression. Ce sont tous quatre des Tadjiks originaires de la république du Tadjikistan, en Asie centrale, qui faisait partie de l’Union soviétique. Devant le tribunal on a pu les voir avec des blessures au visage. Elles témoignent de la violence des interrogatoires. Le problème est qu'au vu des règles internationales, leurs aveux n’auront aucune valeur. Sous la torture, les gens sont prêts à raconter n’importe quoi, y compris avouer quelque chose qu'ils n'ont pas fait.

Mélina GOFFIN.

Plan Vigipirate renforcé : sécurité avant tout

Le gouvernement rehausse le niveau Vigipirate à « urgence attentat » après l'attaque à Moscou. Un plan à l'avant-garde contre toutes les menaces terroristes à l'avenir.

Relevant du Premier ministre, le plan Vigipirate est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme. Il associe tous les acteurs nationaux et l’État, les collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens à une démarche de vigilance, de prévention et de protection.

Les mesures prises

Gabriel Attal, Premier ministre, a annoncé "rehausser" le plan Vigipirate en France à son niveau le plus élevé, passé au niveau "Urgence attentat" après l'attaque de Moscou revendiquée par le groupe jihadiste de l'État islamique (EI). Sont sécurisés des bâtiments d'enseignement et des lieux cultes, des rassemblements festifs, culturels et religieux, des transports et des bâtiments publics et institutionnels.

Réunion d'urgence

Le plan Vigipirate avait été rétrogradé au niveau 2 "sécurité renforcée - risque attentat" en janvier. À quatre mois des jeux olympiques (JO) de Paris, Emmanuel Macron a présidé, le 22 mars 2024 à l'Elysée un conseil de défense, le jour même de l'attentat de Moscou, pour en mesurer "ses conséquences". L'attaque du Crocus City Hall près de Moscou a fait 137 morts et 182 blessés selon le dernier bilan. Les enquêteurs continuent de fouiller les décombres du bâtiment sous la salle de concert, ravagée par un gigantesque incendie déclenché par les terroristes.

Mobiliser la population

Le rehaussement du plan Vigipirate est également l'occasion de mobiliser la population française, en diffusant des informations susceptibles de protéger les citoyens via des affiches ou des messages vocaux, mais en incluant également ces derniers dans un processus de sécurité.

Achraf BARMAKI.

JO 2024, des Jeux sous haute surveillance

À quelques semaines des Jeux Olympiques 2024 à Paris, la France doit faire face à une recrudescence de la menace terroriste.

À moins de 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques et après l'attaque de Moscou, la France est en alerte maximale face à la menace d’attentats.

"La menace terroriste islamiste est réelle, elle est forte" et "elle n’a jamais faibli", a affirmé le Premier ministre Gabriel Attal, lors d’une visite à la gare Saint-Lazare, à Paris

Vigipirate, haut niveau

À la suite de l'attentat de Moscou, le dispositif Vigipirate a été relevé à son niveau "urgence attentat" et 4 000 militaires supplémentaires ont été placés "en alerte", "en plus des 3 000 déjà déployés dans le cadre de l’opération "Sentinelle", a annoncé le chef du gouvernement.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a garanti que la police, la gendarmerie et les renseignements seraient "prêts" pour relever ce défi, estimant que l’attaque de Moscou prouve la "résurgence" de la menace extérieure. "L’État islamique est capable désormais de pouvoir enclencher des attentats à distance", a-t-il affirmé au journal de 20 heures de France 2.

La France a demandé de l'aide à d'autres pays étrangers pour renforcer la sécurité durant la durée des Jeux. 46 pays seront mobilisés pendant cette période dont la Pologne.

Soldats polonais en renfort

"Les Forces armées polonaises rejoindront la coalition internationale mise en place par la France pour soutenir la préparation et la sécurité des Jeux olympiques d'été 2024 ", a déclaré sur X (ex-Twitter) le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sans préciser le nombre de militaires déployés.

Des chiens venus de Pologne seront aussi utilisés. Au total, il y aura 18 000 militaires et 35 000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser les différents sites olympiques.Héloïse BOULET,

Lilian BLOQUET--VILLEFAYOT.

Cyberattaques russes, la France menacée

Par rapport à l'année dernière, le nombre de cyberattaques a augmenté de 30 %.

Depuis la guerre en Ukraine les cyberattaques russes se sont multipliées en France. Une note des ministères des armées indique que "la fédération de Russie s’inscrit dans un rapport de force avec la France et ses partenaires".

"L'ombre de Moscou"

En effet, le 11 mars dernier, plus de 800 sites administratifs furent visés par le groupe de cyberhackeurs "Anonymous Sudan", un groupe prorusse. Ils ont paralysé les actions du gouvernement français pendant plus de 48 heures avant que l'État ne réagisse enfin qualifiant cette attaque "d'une ampleur et d'une intensité inédites" (Prisca Thevenot, porte-parole actuelle du gouvernement).

De plus, le 13 mars dernier, le site gouvernemental "France Travail", anciennement "Pôle Emploi", s'est fait pirater plus de 43 millions de dossiers contenant des données sensibles : nom, prénom, date de naissance, ...

Quelles formes prennent ces attaques ?

Les formes de ces attaques sont très variées : d'un simple blocage informatique comme en mars 2023 avec le site de l'Assemblée Nationale et du Sénat, à un piratage de dossiers, ou des techniques d'usurpation de compte, d'hameçonnage et de rançongiciel. Enfin, il existe la technique des attaques "par déni de service" (DDoS). Il s'agit d'harceler un site de fausses demandes d'accès, jusqu'à le saturer.

Quelles sont les mesures prises par la France ?

Pour sa défense, la France a dépensé 129 milliards de dollars en 2024, soit 25 fois plus que ce qu'elle avait dépensé en 2016. Elle a également inscrit la cybercriminalité dans le droit français, prévoyant des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La police et la gendarmerie disposent de divers organes dédiés à la répression de la cybercriminalité comme le Centre de lutte contre les criminalités numériques. Les États doivent aussi compter sur la coopération des géants du Net. Enfin, l'Europe a annoncé sa volonté de créer un "cyber bouclier".

La Russie, quant à elle, dément toute responsabilité dans les récentes attaques et dénonce des accusations sans preuve et infondées. Mais le Hacking et la désinformation sont devenus les nouveaux enjeux des cyberattaques russes.

Nathan POULINGUE-VILLIERS,

Margaux PONTHIEUX.

Macron et Poutine, de l’amour à la haine

La relation Macron-Poutine, peut-elle aller jusqu'au point de non retour : la guerre ?

Depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, le 14 mai 2017, le président français et le président russe, Vladimir Poutine, entretiennent une relation complexe,une politique de « dialogue et de fermeté »

En désaccord sur de nombreux dossiers, leurs relations sont à la fois franches et tendues. En contact régulier au téléphone, les deux hommes se sont déjà vus en tête-à-tête : à Versailles le 29 mai 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, puis à Brégançon (Var), la résidence d’été du président français.

Le face-à-face des présidents

Le 7 février 2022, à 16h30, Macron est reçu à Moscou, au Kremlin, durant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Cette rencontre a eu lieu dans une ambiance plus tendue . Les deux hommes sont aux extrémités d'une longue table blanche de 4 mètres. Ils ont discuté pendant 5 heures du conflit russo-ukrainien. Le président Macron était très clair, il ne voulait pas de guerre en Europe, tandis que Poutine comptait déclarer la guerre.

Bras de fer

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans, le temps du dialogue est révolu entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.

Emmanuel Macron et le président Poutine entretiennent ce que l'on pourrait qualifier un bras de fer.

À mots couverts, Vladimir Poutine menace la France, qui envisage d’envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le président russe encourage Emmanuel Macron à bien réfléchir « aux conséquences. »

Un message de confusion

Vladimir Poutine a officiellement prêté serment ce mardi 7 mai 2024 pour un cinquième mandat ; six nouvelles années à la tête de la Russie. Pour l'occasion, l'ambassadeur de France a fait le déplacement afin d'assister à cette cérémonie. Présence surprenante, compte tenu des relations tendues entre la France et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine

Andréas POYEN,

Tom YBERT.

Nouvel objectif lune pour les Américains

Nouvelle conquête de l'espace avec les programmes Artémis, les nouveaux « Apollo ».

Le but de la mission Artémis est d’amener un équipage americano-canadien sur le sol lunaire d’ici septembre 2026. L’intérêt d’aller sur la Lune est de mieux comprendre le système solaire et le système Terre-Lune.

La particularité de cette mission est que pour la première fois l’équipage comprendra une femme (Christina Koch), une personne de couleur (Victor Glover) et le premier Canadien (Jérémy Hansen).

Le déroulement de la mission

Les Américains ne retourneront pas sur le sol lunaire, mais se rendront autour de la Lune sans jamais alunir, c'est le programme Artémis II. Voilà un demi-siècle que l’homme n’a pas posé le pied sur la Lune.

La durée de ce voyage sera de six jours et demi. Elle succède à la mission Artémis I lancée le 16 novembre 2022. C'est un véritable enjeu de "soft power" pour les États-Unis.

Une fois en orbite terrestre sans équipage, c’est la capsule Orient qui amènera les astronautes vers la Lune. Le starship lunaire « refera un plein » avant de repartir sur le satellite naturel. Une dizaine de vols seront nécessaires.

Lors de cette mission, le vaisseau nommé Orion suivra une trajectoire circumlunaire.

Les partenaires

Le programme Artémis est un programme spatial habité de la NASA. Différents acteurs participant au projet : Des États, les Émirats arabes unis deviennent le nouveau partenaire du programme Artémis III, ils vont fournir un module faisant fonction de sas (dispositif généralement rotatif permettant le passage entre deux enceintes) pour la station de Gatway autour de la Lune. Mais aussi des entreprises privées, comme SpaceX, participent aussi en fabriquant Starship qui doit servir d’atterrisseur.

Les différents programmes d’Artémis

La mission Artémis III est la première d'une série qui vise à effectuer des séjours de longue durée sur le sol lunaire : Artémis II a pour but de survoler la Lune avec un premier vol habité avec une équipe américaine et canadienne et Artémis III se posera sur la Lune. Artémis II partira en premier dans le but de survol en 2025 et Artémis III en deuxième pour un alunissage en 2026. Artémis IV pourra contenir un astronaute européen.

Lou MURAT--PARISY,

Soléne BERTHE.

Kim Jong-un bombe encore du torse !

Depuis plusieurs mois, la Corée du Nord enchaîne les essais nucléaires et les tirs de missiles dans les eaux situées entre la Corée du Sud et le Japon.

Le mercredi 3 avril, Kim Jong-un le dirigeant de la Corée du Nord, a supervisé l'essai d'un nouveau missile hypersonique à combustible solide de moyenne à longue portée. Cette information a été rapportée par l'agence centrale de presse coréenne qui a diffusé une vidéo montrant la mise en place du missile sur son véhicule de lancement, sous le regard du dictateur nord coréen, avant que le missile décolle.

La maîtrise des technologies hypersoniques

La Corée du Nord cherche à rendre ses missiles plus aptes à neutraliser les systèmes de défense antimissiles de la Corée du Sud et des États-Unis, ainsi qu’à menacer les bases militaires régionales américaines. Cela crée un danger pour la sécurité sud coréenne qui est techniquement toujours en guerre avec le Nord du pays, les deux territoires connaissant une alternance de périodes de tensions et de relative détente.

En début d'année la Corée du Nord a désigné Séoul comme son ennemi principal. Le pays a fermé les agences de dialogue inter-coréen et menacé d'entrer en guerre avec le Sud du pays pour toute violation de son territoire, "ne serait-ce que de 0,001 millimètre" selon Le Monde.

Des liens qui se renforcent avec la Russie

De plus, Pyongyang fait l'objet d'une série de sanctions depuis son deuxième essai nucléaire en 2009 mais continue à développer ses programmes nucléaires et d'armement.

La Russie et la Corée du Nord sont toutes deux soumises à des sanctions internationales ; Moscou pour son invasion de l'Ukraine et Pyongyang pour ses essais d'armes nucléaires. Les États-Unis ont ensuite affirmé que Pyongyang avait commencé à fournir des armes à Moscou.

Pyongyang cherche à obtenir en retour une série d'aides militaires, telles que la technologie relative aux satellites et la modernisation de son équipement. Le chef de renseignement russe s'est déplacé à Pyongyang pour discuter de la coopération en matière de sécurité, a indiqué l'agence nord coréenne KCNA.

Clément HUCHER,

Baptiste PETIT.

L'Essequibo, au cœur d'un conflit frontalier

Depuis 1966, le Venezuela et le Guyana se disputent la région de l'Essequibo. La tension s'est ravivée suite à la découverte d'énormes gisements pétroliers.

L'Essequibo, est un fleuve séparant deux pays d'Amérique du Sud, le Guyana, ancienne colonie britannique et le Venezuela. C'est aussi le nom d'un vaste territoire sous souveraineté du Guyana que le Venezuela revendique depuis longtemps.

D'où vient ce différend frontalier ?

Le Venezuela revendique de longue date l'Essequibo. Depuis son indépendance, le Venezuela voit le fleuve Essequibo comme sa frontière naturelle. Or, cette frontière est faiblement entretenue car la région est très peu peuplée et donc peu aménagée. En 1840, les Britanniques installés depuis le XVIIe siècle au Guyana, modifient le tracé de la frontière et s'emparent de l'Essequibo en dépit des protestations vénézueliennes alors soutenues par les États-Unis. Au moment de l'indépendance du Guyana, en 1966, les négociations engagées pour résoudre ce différend n’aboutissent pas et les revendications vénézuéliennes sont gelées. La découverte récente d’énormes gisements de pétrole a ravivé le conflit frontalier et les revendications du Venezuela sur ce territoire au risque de l'escalade militaire.

Une annexion par la force ?

Le 3 Décembre 2023 un référendum a été organisé par le président vénézuélien Nicolas Maduro pour récupérer l'Essequibo. Malgré la victoire écrasante du "oui", il est hors de question pour le Guyana de reconnaître ce résultat. Le président guyanien, Irfaan Ali, a assuré qu'"il n'y a rien à craindre dans les heures, les jours et les mois à venir", soulignant que le pays dispose d'un vaste soutien international. Il a appelé le Venezuela à "la maturité et la responsabilité".

La décision du Royaume-Uni, fin décembre, d’envoyer dans les eaux guyaniennes un navire de guerre, le HMS Trent, afin de soutenir le pays a déclenché la colère de Nicolas Madura et aggravé la tension entre les deux pays. Pour autant, l'hypothèse d'une annexion de l'Essequibo par la force semble "peu probable" pour Thomas Posado, chercheur à l'ERIAC. "Le Venezuela est un état en crise et n'a pas suffisamment d'aide au sein de la communauté internationale pour déclencher un conflit de ce type", estime le spécialiste. Selon lui, l'hypothèse la plus probable est "l'enlisement du conflit".

Ethan HUCHER.

Gangs en Haïti : la montée de la violence

La capitale Port-au-Prince sombre dans le chaos.

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021 par des mercenaires étrangers. Depuis, le pays traverse une crise politique, démocratique et sécuritaire sans précédent. Haïti ne compte plus aucun représentant élu au niveau national depuis la démission du premier ministre Ariel Henry. Des puissants gangs ont pris le contrôle de la capitale Port au Prince et règnent en maîtres sur le territoire.

Une situation de chaos

Alors que Haïti est la cible de violences et d'agitation depuis plusieurs années, la situation s’est rapidement détériorée au cours des derniers mois faisant sombrer le pays dans le chaos. "On peut voir toute l'histoire de ce pays comme une série de crise interrompue par de brèves périodes d'espoir et de paix" résume Matthew Smith historien et spécialiste d'Haïti à l'University College de London.

Des crimes à répétition

Entre le 1er janvier et le 20 mars, 1 434 décès et 797 blessés ont été recensés dans la capitale. La population est victime de violences chaque jour, notamment des violences sexuelles à l'encontre des femmes. Selon l'agence de l'ONU pour les migrations (OIM), du 08 au 20 mars 2024, 33 333 personnes ont quitté Port-au-Prince. De plus, le système de santé haïtien est au bord de l'effondrement en raison d'une hausse de nombre de patients blessés et malades. Les hôpitaux sont également pris pour cible par des hommes armés. Le manque de médicaments aggrave cette situation, alors que 11 millions d'habitants souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Près de 1 700 écoles sont fermées dans la capitale à cause des gangs privant ainsi des milliers d'enfants d'éducation.

Un nouveau départ ?

Le 12 avril, un conseil présidentiel de transition a été créé dont le mandat prendra fin le 7 février 2026 au plus tard. Il a pour but de prendre des mesures face à la crise humanitaire que traverse le pays. Le30 avril 2024, le conseil a choisi un nouveau premier ministre : Fritz Bélizaire. Le choix de cette nomination rencontre de nombreuses critiques vu qu'aucun vote n'a été mis en place et beaucoup s'interrogent sur les pratiques du conseil et se demandent s'il permettra au pays de sortir de cette crise.

Victoria HADFIELD,

Circé GEORGES.

La dénonciation d'une « crise oubliée »

Lors de la Coupe d'Afrique, l'équipe de la République Démocratique du Congo adopte une posture symbolique pour rappeler les 30 ans de crise de son pays.

Le 7 février, en Côte d'Ivoire, alors que la RDC s’apprête à disputer la demi-finale de la CAN, tous les joueurs de l'équipe adoptent la même posture lors de l'hymne national : une main sur la bouche et l'autre contre la tempe. Une posture symbolique pour dénoncer les terreurs que vivent des millions de Congolais depuis maintenant plus de 30 ans et le silence de la communauté. « Tout le monde voit les massacres au Congo. Mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN pour mettre en avant ce qu’il se passe chez nous", a fustigé l'attaquant de l'équipe Cédric Bakambu.

Un conflit vieux de 30 ans

Tout remonte au génocide des Tutsi au Rwanda, en 1994,qui a fait près de 800 000 morts. Ce génocide a entraîné la fuite d'environ deux millions d'individus vers la République Démocratique du Congo . En 1997, des groupes militaires menés par Laurent-Désiré Kabila,font tomber le dictateurs Mobutu Sese Sekot avec la prise de la capitale Kinshasa.

Kabila devient alors le nouveau président. Visant les richesses minières de la RDC, les troupes ougandaises et rwandaises s'appuient sur les opposants de Kabila, lors de la deuxième guerre du Congo, de 1998 à 2002.

Une reprise des combats en 2021

Depuis novembre 2021, les rebellesdu Mouvement du 23 mars (M23), ont repris la guerre à l’Est soutenu par le Rwanda.. Pour certains spécialistes, « les Rwandais ne sont jamais véritablement partis du Congo. Après le génocide, ils ont bénéficié d’une compassion internationale. Il était difficile d’accuser le Rwanda de vouloir créer le chaos dans le pays voisin ».

En février, le groupe armé a assiégé la ville de Shasha et a rompu les axes de communication Goma-Bakaku, les deux plus grandes agglomérations du pays. L’approvisionnement en denrées alimentaires est perturbé et les conséquences pourraient être très lourdes pour plus de 6,7 millions d'habitants déjà en manque de nourriture.

Samia AOUADI,

Paloma DUCRET.

Il y a trente ans, le génocide des Tutsis

Le 7 avril, le Rwanda a commémoré le 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis et qui a fait plus de 800 000 morts en 3 mois à peine.

Le 7 avril 1994, au lendemain de l'assassinat du président Juvénal Habyarimana, un Hutu, les Forces armées rwandaises (FAR) et les miliciens hutu "Interahamwe" ont commencé le massacre systématique des Tutsis. Le génocide a pris fin le 4 juillet avec l'entrée à Kigali de la rébellion tutsi du Front patriotique rwandais (FPR), dirigée par Paul Kagame, le président actuel du Rwanda.

Un génocide des voisins

Le génocide des Tutsis se caractérise par la forte implication des civils exhortés par le pouvoir hutu et la voix de la radio des "Mille collines". L'historien Florent Piton évoque un “génocide de proximité” commis par des voisins voire parfois même au sein d'une même famille.

La question de la responsabilité de la France

En 2021, une commission d'historiens dirigée par Vincent Duclert a remis au président de la République Emmanuel Macron, un rapport pointant les "responsabilités accablantes" de la France et des autorités de l'époque, qui ont soutenu jusqu'au bout le "régime raciste, corrompu et violent" au pouvoir au Rwanda durant cette période. Pour les auteurs de ce rapport, la France n'a cependant pas été "complice" de ce génocide.

Un facteur de tensions avec la République démocratique du Congo

La fuite massive des génocidaires en RDC au mois de juillet 1994 a eu pour conséquence de déstabiliser durablement l'Est de ce pays et d'alimenter les tensions avec le Rwanda. Encore récemment, les autorités de Kinshasa ont accusé Kigali d'intervenir militairement en RDC et de soutenir le mouvement rebelle M23 (Mouvement du 23 mars).

Jean Luc VILLEMIN.

Trump et son désengagement de l'OTAN

L'ancien président américain à nouveau candidat annonçait ne pas vouloir soutenir l'Union Européenne en cas d'invasion russe. Le retour du « traumatisme Trump ».

Le samedi 10 février 2024, la crainte d’un désengagement américain ressurgissait. Lors d’un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump déclarait ne pas vouloir défendre l’Union Européenne, notamment en cas d’invasion russe.

Trump s’adressait plus particulièrement aux pays européens membres de l’OTAN (Oranisation du Traité de l'Atlantique Nord). Il leur reprochait de ne pas payer leurs factures, se référant à l’article 5 de la charte de l’OTAN. Cet article dit qu’en cas d’agression envers un membre de l’Organisation, une riposte collective se voit engagée.

Trump a également mentionné la règle selon laquelle, pour être défendus, les pays membres doivent consacrer au minimum 2 % de leur PIB, à leurs dépenses militaires.

Une relation historique

Rappelons tout de même, que la coopération américano-européenne au sein de l'OTAN dure depuis près de 75 ans. Depuis sa création en 1949, l'OTAN a pour objectif majeur de protéger ses membres, leur liberté et leur sécurité.

Depuis toujours, les États-Unis ont été un pilier fondamental de l'Organisation. Les États-Unis et l'OTAN sont unis par une étroite corrélation de nécessité.

L'OTAN a besoin du soutien économique et militaire des États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis bien qu'étant très puissants, ne peuvent refuser le soutien d'un allié comme l'OTAN. C'est une relation symbiotique qui les unit tous deux.

Une réelle relation de complémentarité américano-européenne s'est installée entre les "deux amis". D'où l'interrogation : les États-Unis peuvent et veulent-ils réellement quitter l'OTAN ?

Soyons prudents

Néanmoins, prudence ! Trump avait déjà tenu ces propos en 2020. C'est aujourd'hui la menace qu'il réitère avec le retour du "traumatisme Trump". Ce désengagement potentiel représente un réel danger pour le monde.

Sans le soutien des États-Unis, l'OTAN et le monde se retrouveraient désarmés sans leur plus grand allié. En cas d'invasion russe en Europe et sans le soutien américain l'Europe serait confrontée à des problèmes militaires et économiques entraînant un bouleversement géopolitique mondial.

Clément DEVOS,

Chanelle PELON.

Trump contre Biden, on refait le match

Une guerre de mots sans mesure entre l'ancien et le nouvel occupant de la Maison Blanche, mêlant attaques personnelles et positions tranchées sur l'immigration.

Le 2 mai 2024, au cours d'une journée chargée, Donald Trump a tenu deux meetings, marqués par une tension palpable dans les États décisifs du Michigan et du Wisconsin.

Accusant Joe Biden d'avoir semé le "carnage" et le "chaos" à travers sa politique migratoire, l'ancien Président a adopté une rhétorique virulente, martelant ses promesses de restaurer la sécurité et de "virer l'escroc" Biden.

Provocations et promesses de campagne

Trump a intensifié ses attaques contre Biden, dénonçant ce qu'il qualifie de "bain de sang" à la frontière et appelant à mettre fin à la politique migratoire actuelle.

Il a présenté sa victoire électorale comme seule solution pour garantir la sécurité nationale.

Stratégie de polarisation

Dans sa stratégie de campagne, Trump a délibérément choisi d'adopter des tactiques provocatrices, telles que la diffusion d'images manipulées de Biden, par exemple. Cette stratégie a exacerbé la polarisation politique en mettant en avant les enjeux sécuritaires et migratoires comme des points centraux de son discours électoral, contribuant ainsi à amplifier les divisions au sein de la société.

L'enjeu des Swing States

Le Michigan et le Wisgonsin sont des "Swings States", c'est-à-dire des États-pivots, qui peuvent faire basculer une élection.

C’est là que Donald Trump a gagné le scrutin en 2016 et il espère bien reproduire son coup d’éclat au mois de novembre.

Thomas De WINNE.

Manon Aubry, une campagne obstruée

La tête de liste de la France insoumise, voit la campagne de sa tête de liste pour les élections européennes du 9 juin, perturbée par divers obstacles

Manon Aubry, en sa qualité de coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen, ferraille pour responsabiliser les multinationales, elle qui a documenté pendant deux ans les violations des droits de l’homme commises par de grands groupes miniers en République démocratique du Congo, lors de ses débuts dans l’humanitair et notamment au sein de l'ONG Oxfam.

"Compromis ou compromission"

Tout en assumant de construire des majorités, la jeune femme de 34 ans appelle régulièrement ses collègues bruxellois à distinguer compromis et « compromission ». Mais, à Paris, c’est avec les polémiques nationales et les luttes internes de LFI, le mouvement qui l’a fait entrer en politique en 2018, qu’elle doit composerL'élue, visée par des accusations de diffamation

En mai 2024, Valérie Hayer, tête de liste de la majorité présidentielle, annonce porter plainte pour diffamation contre Manon Aubry à la suite de la publication d'un tweet où cette dernière accuse Valérie Hayer, ainsi que d'autres eurodéputés, d’être « payés par des entreprises, des lobbys ou des États étrangers », en plus de leur « indemnité d’élu ». L'élue mayennaise se défend en précisant que les seuls revenus supplémentaires qu'elle a touchés durant son mandat sont ceux liés à son mandat de conseillère départementale jusqu'en 2021

Un retour du "hollandisme" selon la tête de liste LFI

Alors que la liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann pour les élections européennes ne cesse de progresser dans les sondages, Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise, estime que l'eurodéputé trahit certaines mesures portées par la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), comme la retraite à 60 ans ou la dérogation au marché européen de l'énergie. Selon la cheffe de file insoumise, cela inscrit Raphaël Glucksmann dans un courant proche du « hollandisme ».

Face à ce constat, la tête de liste insoumise rappelle qu'il existe une alternative pour « les millions de gens » qui ne « se résignent pas à l'injustice sociale ou à la catastrophe écologique », et pour les « millions de gens » qui se sont « battus » et qui sont « descendus dans la rue pour la retraite à 60 ans », c'est de « mettre un bulletin de vote de la France insoumise » le 9 juin prochain à l'occasion des élections européennes.

À moins d'un mois du scrution, la liste de Manon Aubry est créditée d'environ 8 % des intentions de vote.

Romain LEMOIGNE.

La montée de l'extrême droite au Portugal

Alors que le Portugal célèbre les 50 ans de la chute de la dictature salazarienne au mois de mars 2024, l'extrême droite s'affirme comme la 3ème force politique du pays.

Le Portugal célébrait au mois de mars 2024 les 50 ans de la chute de la dictature de Salazar, dans un contexte de montée importante de l'extrême droite avec de bons résultats aux dernières élections législatives du 10 mars 2024.

Le parti d'extrême droite Chega fondé en 2019 par André Ventura, récolte plus de 18 % des voix. 48 députés, contre 12 auparavant, siégeront au palais de São Bento pendant quatre ans.

Des origines multiples

La montée de l'extrême droite se diffuse rapidement depuis plusieurs années à travers toute l'Europe. Dans le cas du Portugal ou de l'Italie, elle trouve son origine dans le mécontentement envers les partis politiques traditionnels. Les différentes crises, exacerbent aussi les inégalités. Elles renforcent les partis et mouvances situés à l'extrême droite de l'échiquier politique, cédant au populisme.

"Chega" au Portugal, tout comme "Fratelli d'italia" quelques mois plus tôt, opposent ainsi le peuple aux élites politiques, économiques ou médiatiques, en critiquant le système, ses représentants, et proposant des solutions simples à des problèmes complexes.

Quelle incidence ?

Le gouvernement dévoilé jeudi 28 mars 2024 par le dirigeant de droite modérée Luis Montenegro, exclut d'office l'extrême droite, privilégiant un accord pour une présidence répartie avec le Parti socialiste. Cependant, la montée de l'extrême droite pourrait influencer les politiques gouvernementales, en particulier dans des domaines tels que l'immigration, la sécurité et l'économie, polarisant davantage le débat politique.

Des répercussions sur les droits et les libertés des minorités et des groupes marginalisés, comme les personnes étrangères ou LGBT, au Portugal ne sont également pas à exclure, en raison de politiques potentiellement discriminatoires ou restrictives. En juin 2024, le Parlement européen pourrait également basculer plus à droite avec l'arrivée de députés d'extrême droite portugais.

Nathanaël ALBERT,

Mathias SUEUR.

L'Arabie Saoudite roule pour la Formule 1

Riyad use d'influence au profit des sports mécaniques. Un circuit innovant, construit par « Saudi Motorsports » en plein désert pourrait ouvrir en 2027.

Le projet "Saudi Vision 2030" a plusieurs faces. L'une d'elles est de construire un nouveau circuit de Formule 1 dans le désert, le "Qiddiya Speed Park, près de la ville de Qiddiya, en Arabie Saoudite. Cette construction est dirigée par la "Saudi Motorsports Company" et son PDG Martin Whitaker.

Les travaux ont commencé en 2019 pour finir 2023, mais le Covid-19 a ralenti le chantier. Le circuit serait maintenant prévu pour 2027.

Un circuit record

Le circuit de Qiddiya a de grandes ambitions. Il sera le plus long du calendrier de la Formule 1 en dépassant les 7 km de Spa-Francorchamps en Belgique. Le premier virage sera vertigineux. Surnommé "La Lame", il sera situé à 70m au-dessus du sol, l'équivalent d'un immeuble de 20 étages.

Martin Whitaker souhaite inscrire le Qiddiya Speed Park aux côtés des plus emblématiques. "Le circuit de Qiddiya s'inscrira aux côtés de Silverstone par exemple qui est là depuis 1950. Ce circuit mythique ramène toujours autant de monde. Chaque tracé a ses caractéristiques."

"Un soft power"

Ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite cherche à étendre son influence grâce à la Formule 1, la compagnie pétrolière "Aramco" est devenue sponsor-titre de l'écurie Aston Martin depuis 2023. Martin Whitaker parle également d'un éventuel échange avec le circuit de Djeddah : "On a un contrat avec la Formule 1 pour dix ans depuis 2021. On peut bouger de Djeddah à Qiddiya pendant ces dix ans. On sera prêts à aller courir là-bas dès le circuit terminé."

La Formule 1 est un sport populaire en Arabie Saoudite. Le Grand Prix de 2022 a été suivi par 1,445 million de téléspectateurs. Le circuit pourrait accentuer cette popularité, et donc booster l'économie saoudienne. Cela permettrait à l'Arabie Saoudite de montrer une nouvelle facette de sa puissance, non seulement économique mais également culturelle et sportive.

Jordan FERTEL,

Eva BOUCHER.

JO Paris 2024 : du sport mais pas que...

Les Jeux Olympiques ne représentent pas seulement du sport. Ils ont toujours été liés à la géopolitique mondiale et le sont toujours.

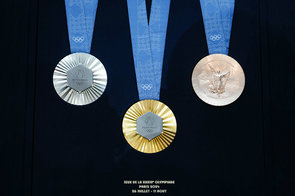

Cet été sera marqué par un grand événement, les Jeux Olympiques 2024, à Paris, 100 ans après ceux de 1924. Les compétitions ne sont plus les mêmes, de nouveaux sports ont fait leur apparition, les femmes et les personnes en situation de handicap ont acquis un nouveau statut mais une chose n'a pas changé : l'enjeu autour des médailles.

Vitrine médiatique

En raison de leur médiatisation, les JO ont toujours été l'objet de représentation de puissance pour un Etat. Cela permet au pays hôte de promouvoir sa culture sportive mais aussi de diffuser sa culture, son patrimoine, sa grandeur. En 2028, Londres, Paris et Los Angeles auront accueillis 3 fois les JO ce qui leur donne l'occasion de mettre en avant leur image à l'échelle mondiale. Ces villes mettent en avant leurs monuments lors des épreuves pour dynamiser le tourisme, l'économie et renforcer leur attractivité.

Compétition de puissance

Les grandes puissances investissent dans le sport du fait de leurs importants moyens économiques et financiers. Dans un contexte de rivalités internationales, le sport est devenu un enjeu majeur. Le tableau des médailles par pays reflète donc globalement la puissance des nations. Aux JO de Tokyo, les États-Unis sont arrivés premiers avec 39 médailles d'or, devant la Chine (38) et le Japon (27). La France quant à elle termine huitième

Tribune géopolitique

Fidèle à son histoire, la géopolitique s'invite aux JO 2024. Avec le conflit russo-ukrainien les athlétes russes devront participer sous bannière neutre et seront également privés de cérémonie d'ouverture Les JO peuvent malgré tout être un moment de paix. Le 15 avril 2024 Emmanuel Macron a appelé à "Un moment de paix diplomatique" pendant la compétition. Une façon de poursuivre la réflexion de George Orwell qui disait "Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins".

Tom POISSON,

Justin SANCTOT.

EURO 2024, un chiffre qui fait polémique

La Fédération allemande va changer le flocage controversé des maillots de la « Mannschaft », à cause d'un 4 sulfureux.

L'Euro 2024 va se dérouler, en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Cet événement a suscité une controverse dans le pays d’accueil. En cause, la forme d'un chiffre. Au point que La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé lundi 1er avril qu'elle allait changer la police de caractères utilisée pour le flocage des maillots de la sélection nationale "la Mannschaft". Le chiffre 4 ressemble à l'insigne nazi des SS. La DFB précise que cette ressemblance n'a été repérée à aucun moment du processus de création puis d'homologation des maillots créés pour l'Euro-2024.

Refus de polémiquer

"Nous prenons ces informations très au sérieux ", explique-t-elle. "En coopération avec notre partenaire 11teamsports, nous allons concevoir un nouveau design pour le chiffre 4 et nous nous coordonnerons avec l'UEFA."

Sans attendre, Adidas, qui équipe la sélection allemande, a suspendu l'option de personnalisation (nom et numéro) des maillots en vente sur son site, a rapporté le quotidien Bild. Information confirmée par un journaliste de l'AFP qui s'est connecté sur le site de l'équipementier mais n'a pu choisir un flocage personnalisé.

Adidas, toujours selon Bild, a par ailleurs stoppé la livraison des maillots 44 déjà commandés ; il s'agit des plus controversés, le double 4 ressemblant au double S de l'insigne qu'arboraient les membres des "Schutzstaffel" du régime nazi.

Nouvel équipementier

L'affaire intervient alors que la "Mannschaft" a annoncé le mois dernier qu'elle changerait d'équipementier à partir de 2027, quand le géant américain Nike remplacera l'historique Adidas, lié au football allemand depuis les années 1950.

François DUTILLOY,

Sami LAHBIB.

Killian Mbappé, un footballeur engagé

Le célèbre attaquant soutient de multiples associations. Créée avec ses parents, « Inspired by KM » aide de nombreux jeunes enfants de milieux défavorisés.

Killian Mbappé, attaquant du Paris Saint Germain est connu pour son talent de footballeur international français.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, il est reconnu pour la qualité de ses dribbles, son efficacité et sa vitesse exceptionnelle.

Un homme généreux

Mais c'est aussi un homme engagé pour les Français et la France, principalement par les dons qu'il fait aux associations. Le footballeur a notamment doté la Fondation Abbé Pierre, qui aide les sans - abris. Ses dons ont permis de financer des actions de première urgence, aides alimentaires, accès à l'eau. Il investit également son argent dans des associations d'aide aux jeunes.

Killian Mbappé n'avait que 19 ans, quand, encouragé par ses parents, il a lancé sa propre association, "Inspered by Killian Mbappé (IBKM)", le 20 janvier 2020, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis.

Référence à sa naissance

Celle-ci est gérée par sa mère, Fayza Lamari, et une avocate, Delphine Verheyden. Elle accueille 98 enfants âgés de 13 à 21 ans.

Pourquoi 98 enfants ? Killian Mbappé a choisi ce nombre en référence à son année de naissance. Ces enfants de la banlieue de Paris sont confrontés à des situations sociales difficiles.

L'association fait découvrir à des jeunes enfants des activités sportives et culturelles, "sa plus grande fierté".

Killian Mbappé tient à être le plus présent possible pour qu'ils vivent la même chance que celle qu'il a eue. IBKM a pour but d'ouvrir le champ des possibles des enfants et leur permettre d'expérimenter et de vivre la mixité. Les amener à apprendre, comprendre, partager, et enfin transmettre. Ces enfants ont tous des ambitions, des rêves à réaliser et Killian Mbappé est un modèle pour eux.

La mère de Killian Mbappé, Fayza Lamari, trouve cela plus juste de donner "une clé supplémentaire" à ces enfants.

Jade LETELLIER,

Lenna BENOIT.

Le projet de loi sur « l'aide à mourir »

La réforme envisagée, et déjà controversée, s'inspire du « suicide assisté » en vigueur aux Pays Bas ou en Belgique.

Le dimanche 10 mars 2024, le président Emmanuel Macron a fait part d'un nouveau projet de loi concernant le suicide assisté. Ce " droit à mourir" existe déjà dans plusieurs pays en Europe, comme aux Pays-Bas ou encore en Belgique.

Pour une fin digne

Cette nouvelle loi consisterait à accompagner les personnes en leur fournissant un environnement et des moyens nécessaires pour qu'elles mettent fin à leur vie de manière sécuritaire. Pour ce projet le gouvernement prévoit un soutien financier aux unités de soins palliatifs et la création de nouvelles unités dans les 21 départements qui en sont dépourvus.

Un projet hybride

Pour accéder à ce nouveau droit, il faudra répondre à cinq conditions. La première sera d'être majeur ; la deuxième de ne pas être atteint de maladies psychiatrique ou neurodégénérative. En troisième lieu, le patient devra être de nationalité française ou résider de façon stable en France. Il devra souffrir d'une maladie incurable ou avoir un pronostic vital engagé. Pour finir le patient devra être atteint de souffrances psychologiques ou physiques inguérissables. Si toutes les conditions sont présentes l'individu pourra accéder au suicide assisté. Alors une substance létale sera prescrite qu'elle pourra alors s'administrer elle-même ou demander assistance à un proche ou aux personnels médical pour l'accompagner durant ce processus.

De vives réactions

Les avis sur cette loi sont très controversés. L'Église explique que la vie est sacrée et doit être préservée dans toutes les circonstances. Toute action visant à mettre fin à la vie même dans le contexte de la souffrance est contraire aux valeurs fondamentales de la foi chrétienne. Les soignants des soins palliatifs considèrent que le suicide assisté va à l'inverse de leur mission. En introduisant la possibilité de mettre fin délibérément à la vie des patients, elle pourrait compromettre la confiance entre le patient et le soignant. De plus le nombre de soignants devra s'accroître pour les besoins des patients.

Alanis VERRIER,

Chloé RICHARD.

L’IVG dans la Constitution, progrès décisif

La France est le premier pays de l’Union européenne à inscrire l’interruption volontaire de grossesse dans sa Constitution. Loi Veil sécurisée. Soulagement pour les femmes.

Le 8 mars 2024 a eu lieu la cérémonie officielle où la liberté de recourir à l'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) a été scellée dans la Constitution.

50 ans auparavant, Simone Veil, alors ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, a promulgué la loi relative à l'IVG, aussi appelée la "Loi Veil".

Pourquoi IVG dans la constitution ?

La question de l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution a resurgi après l'annulation par la cour suprême des États-Unis de l'arrêt garantissant le droit d'avorter sur tout le territoire. Véritable électrochoc. De nombreuses voix françaises se sont élevées pour éviter les menaces sur le droit à l'avortement. L'interruption volontaire de grossesse est une technique médicale qui consiste à stopper la croissance de l'embryon ou du fœtus, selon l'avis personnel de la femme. Cette technique peut être soit médicamenteuse (jusqu'à la fin de la 7e semaine), ou bien chirurgicale (jusqu'à la 14e semaine).

Un long parcours parlementaire

En novembre 1974, un projet de loi pour la législation de l'avortement est présenté devant les députés par Simone Veil. Elle suggère d'autoriser l'IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse. Cependant, dans certains cas, les médecins peuvent refuser de recourir à l'avortement. Le projet de loi fut adopté dès la première lecture par les députés. Cette loi est définitivement promulguée le 17 janvier 1975 : la loi Veil. En 2012, une nouvelle loi permet la prise en charge totale des IVG par l'assurance maladie. Le 2 mars 2022, le délai légal est allongé (de 10 à 12 semaines à 12 à 14 semaines). Enfin, le 4 mars 2024, le Parlement réuni au Congrès à Versailles approuve à une écrasante majorité l'inscription de l'IVG pour ainsi garantir et protéger la loi Veil. C'est une victoire historique pour toutes les personnes qui défendent ce droit en France et dans le monde.

Eloïse BOUVIER,

Laureen BLOQUEL.

Bouleversement dans le monde agricole

Un grand mal être toujours présent chez les agriculteurs après des mois de manifestations très mouvementées et riches en émotions...

Difficultés financières, surcharge de formalités administratives, hausse des contraintes environnementales, abus des marges de prix, concurrence déloyale... Les causes du malaise, voire de l'exaspération, dans le monde agricole sont multiples. Le taux des suicides y est plus important que dans d'autres professions.

Différentes actions

Afin de montrer leur colère, les agriculteurs ont mené différentes actions.

Tout d'abord en effectuant un acte symbolique qui consiste à retourner les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération des différentes communes afin de faire comprendre au gouvernement et à la population française que "nous marchons sur la tête". Puis un mouvement de grève a débuté le 18 janvier 2024 dans toute la France. Un grand nombre de blocages ont eu lieu : des péages d'autoroutes investis par les manifestants, des routes stratégiques barrées. Certains agriculteurs se sont rendus également devant les préfectures et ont investi les permanences parlementaires.

Devant ces symboles du pouvoir, ils ont déversé du lisier, du fumier, des produits alimentaires. Certains ont fait le long trajet jusqu'à Paris pour montrer leur mécontentement mais ils ont été bloqués bien avant d'arriver à l'Élysée, leur destination finale. Quelques semaines plus tard, le Salon de l'Agriculture a été fortement impacté les deux premiers jours .

Des compromis trouvés

Après plusieurs rencontres entre M. Fesneau le ministre de l'agriculture, M. Attal le Premier ministre, M. Macron le Président de la République et les différents syndicats agricoles tels que le FNSEA, la Confédération paysanne, les Jeunes Agriculteurs ont accepté quelques propositions. On peut citer l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, des mesures de simplifications immédiates pour les formalités administratives.

Le jeudi 2 mai 2024, le Président de la République Emmanuel Macron a reçu des représentants provenant du monde agricole pour échanger et ainsi mettre fin à la crise agricole de cet hiver.

Océane PÉPIN,

Noémie DEROME.

France, le congé menstruel en débat

Après l'Espagne, la France souhaite laisser la liberté aux femmes de rester chez elles lors de menstruation incapacitante.

Grande première en Europe, le 16 février 2023, le Parlement espagnol adopte une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Suivant l'exemple du Japon, de la Zambie ou encore de Taïwan. C'est une décision inédite pour le continent européen.

L'exemple espagnol

Cette loi espagnole vient compléter dans la Constitution celle de l'accès à l'avortement au sein des hôpitaux publics. Selon le gouvernement espagnol, cette décision permet de casser un tabou.

La ministre de l'Égalité espagnole, Iréne Montero, a dit : " Le 16 février marque un jour historique pour les avancées féministes. Ce congé maladie n'a pas de durée officielle, même s'il sera d'environ de 13 jours par an et financé par l'Assurance Maladie. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail et de réduire les inégalités envers les femmes."

Retour en France

En 2023, un sondage réalisé par Censuwide auprès de 1006 hommes et femmes de 18-55 ans, révèle que 52 % des Français sont en faveur des congés menstruels, un positionnement assez contrasté en France aujourd'hui.

À la mi-février 2024, le texte proposé par le député écologiste, Sébastien Peytavie est rejeté par la majorité sénatoriale. Puis revoté mercredi 27 mars, mais cette fois à égalité de pour et de contre. Le jeudi 4 avril, les députés devaient examiner ce projet de loi. L'arrêt de travail serait de deux jours par mois pour treize jours d'arrêt maladie par an certificat médical à l'appui, pour les femmes souffrant de dysménorrhée dont l'endométriose. Leur travail, si elles le souhaitent, pourra être réalisé par télétravail.

L'avancée des droits pour les Femmes

En 1907 le premier droit a été accordé aux femmes, celui de disposer librement de leur salaire. Depuis cette date, il a eu d'autres droits accordés comme la légalisation de l'IVG en 1975 dit loi "Veil". Aujourd'hui en 2024 lors du 8 mars journée internationale des droits de la femme, le droit à l'IVG est inscrit dans la Constitution.

Louâne MOREL,

Tifaine HERBET.

L’uniforme à l’école, déjà des couacs !

Partante pour expérimenter le projet, la ville de Puteaux est en proie à une polémique. Les vêtements commandés sont fabriqués par des enfants bangladais.

Depuis peu, le gouvernement français a annoncé une mise en place des uniformes à l'école. Une expérimentation a eu lieu dans les écoles de la commune de Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine en région d'île de France. Le lundi 25 mars 2024, 900 uniformes ont été distribués aux élèves, des polos, des blouses et des sweat-shirts qui étaient censés avoir été confectionnés en Europe.

La fabrication

Les parents de ces élèves ont eu la mauvaise surprise de découvrir que ces vêtements étaient fabriqués au Bangladesh et au Pakistan malgré des promesses de fabrication en Europe, notamment au Portugal. Le Bangladesh et le Pakistan sont des pays où les conditions de travail sont régulièrement dénoncées. L'exploitation d'enfant est régulièrement critiquée. Un point souligné sur Twitter par Francis Poézévara, conseiller municipal de l'opposition "Ces deux pays sont régulièrement étrillés pour le travail des enfants, en dépit des conventions internationales qu'ils ont signées"

Les réactions

Après cette découverte, la mairie a confié que les raisons pour lesquelles les uniformes ont été produits au Bangladesh et au Pakistan sont un manque de temps pour une quantité trop grande d'uniformes à produire,"Un délai extrêmement court." La municipalité était fière de dire que la tenue ne dépassait pas les 200 euros.

Les élus de l’opposition profitent de ce moment pour demander l’arrêt de l’expérimentation jusqu'à la création d'uniformes fabriqués dans l'Union Européenne dans de bonnes conditions de travail et qui respecte les droits de l'Homme comme l'environnement. La mairie de Puteaux assure avoir demandé des garanties supplémentaires pour les prochaines commandes et promet que le cahier des charges sera respecté.

L'étiquette de l'uniforme de certains élèves a été volontairement coupée. D'autres élèves de maternelle n'ont pas d'étiquettes sur leurs uniformes, cela inquiète les parents qui se posent des questions sur les dangers de sécurité pour les enfants en termes d'allergie, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce tissu.

Mélissa DEVIMEUX,

Lison CRAMPON.

Éduquer aux médias, avec quels moyens ?

L'éducation des jeunes aux médias et à l'information doit être plus qu'un projet : une ambition !

Notre société est marquée par l'accélération des flux d'informations et par une accessibilité instantanée à l'information. Ce qui se traduit souvent par une information sans vérification. Inscrire l'éducation aux médias et à l'information (EMI) au cœur du projet éducatif de l'école est donc devenue une question essentielle en démocratie.

Quelle utilité ? L'objectif de l'EMI à l'école est de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication. Il s'agit aussi de former des citoyens capables de s'informer de manière autonome. Et d'exercer leur esprit critique. Cette formation aux médias permet aux élèves de comprendre la fabrication et la diffusion d'une information. Les vecteurs d’information et de communication se multiplient et se diversifient avec les nouvelles technologies mobiles et les médias en réseaux. La sphère médiatique est donc bouleversée.

Mais pourquoi faire ? L'EMI s'inscrit dans différents parcours scolaires. Il faut apprendre à traiter les informations et les organiser pour en faire des objets de connaissances. C'est aussi un parcours citoyen. Ainsi en va-t-il de l'analyse des représentations stéréotypées, des discours de haine, de la mauvaise information, voire de la désinformation. L'EMI doit ainsi connaître une nouvelle dynamique fondée sur le développement des projets pédagogiques et leurs accompagnements dans les établissements scolaires. D'où la nécessité de s'appuyer sur des dispositifs et des interventions de professionnels. Comme c'est le cas, par exemple, lors de la semaine de la presse et des médias.

Une prioritéL'EMI a été inscrite dans la loi de refondation de l'école de 2013. Le dispositif a été renforcé après les attentats de 2015. De plus, le ministère de la culture a mis en place un plan d'EMI. Notamment via le pass culture. Cependant, quels moyens réels et concrets donne-t-on aux établissements scolaires et aux enseignants pour éduquer les jeunes au décryptage de l'information ?

Un exemple à Georges Brassens

Au sein de notre lycée de Neufchâtel-en-Bray, l'EMI est une vraie ambition. Nous avons la chance d'avoir l'intervention de deux journalistes de Ouest France. Xavier Alexandre et Edouard Maret qui nous ont initiés au métier de journaliste, encadrés par nos enseignants (spé HGGSP, documentaliste, Histoire-Géographie). Grâce à eux, 40 articles ont pu être rédigés dans ce troisième numéro de "Georges Décrypte", dans les bonnes règles de l'information.Mathilde PAILLARD,

Clara HALBOURG.

L'impact de l'IA sur l'éducation nationale

Dans un monde où les nouvelles technologies bouleversent les manières d'enseigner et d'apprendre, l'intelligence artificielle est au cœur des enjeux dans l'éducation.

L'un des principaux avantages de l'IA dans l'éducation est sa capacité à fournir un enseignement personnalisé. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, les systèmes d'IA peuvent analyser les performances des élèves et adapter les programmes d'études en fonction de leurs besoins spécifiques.

Cela permet de combler les lacunes de chaque étudiant et de maximiser leur potentiel, offrant ainsi une expérience d'apprentissage plus efficace et enrichissante.

Temps libéré

Les enseignants peuvent également bénéficier de l'IA. Elle peut les assister dans leurs tâches quotidiennes. Ses applications peuvent automatiser la correction des devoirs, générer des commentaires personnalisés pour chaque élève et même fournir des suggestions sur les méthodes pédagogiques les plus efficaces.

Cela libère du temps pour les enseignants, leur permettant de se concentrer davantage sur l'interaction avec les élèves et sur des tâches plus importantes.

Savoir et maîtrise

L'IA génère des textes qui peuvent faciliter la recherche et la rédaction des travaux. Toutefois, les étudiants se réfèrent uniquement sur les réponses générées par ces assistants virtuels, ils perdent l'occasion de se questionner, d'analyser et de développer leurs propres idées.

L'IA privilégie ainsi la recherche de réponses plutôt que la compréhension approfondie des sujets. Cela entraîne la nécessité pour les élèves de bien comprendre l'utilisation de l'IA, ce qui implique la présence d'enseignants. Parallèlement cette maîtrise est liée à un savoir préalablement acquis. Il importe que les programmes s'adaptent au développement nécessaire de la pensée critique des élèves. Ce qui est la tâche de l'enseignant.

Anaëlle BROCOURT,

Titouan ABOT.

Kate Middleton, une photo polémique

Après la publication d'une photo « retouchée » avec ses enfants la princesse a été contrainte de présenter ses excuses.

Une récente photo de Kate Middleton avec ses enfants a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Une photo pour rassurer

La photo a été publiée le 10 mars par Kensington Palace, lieu de résidence de la princesse et de sa famille, à l’occasion de la fête des mères.

Cette publication était la première officielle depuis son hospitalisation en janvier, après son opération à l'abdomen.

Sur cette photo présentée comme prise par le prince William, Kate est assise souriante sur une chaise de jardin, vêtue d’un jean, d’un pull et d’une veste sombre, entourée de ses trois enfants, Louis, George et Charlotte.

Le cliché a été pris « à Windsor plus tôt cette semaine », a précisé le palais

Après sa publication, des utilisateurs attentifs ont noté des détails intrigants et des anomalies dans les contours et les proportions, suggérant une manipulation numérique.

Anomalies

La main gauche de la princesse Charlotte n’est pas alignée avec la manche de son pull. Le genou de la fille du couple a également été légèrement effacé. Sur la gauche de l’image, c’est le pull de Louis qui a été modifié.

On peut encore remarquer cette étrange rupture sur la fermeture éclair de la veste de Kate. Enfin, la princesse Kate ne semble pas porter son alliance comme à son habitude

Excuses officielles

Après le retrait de cette photo par les principales agences de presse, Kate Middleton a pris la parole le lundi 11 mars, pour s'expliquer et s'excuser.

"Comme beaucoup de photographes amateurs, je m'essaie parfois à l'édition. Je voudrais présenter mes excuses pour la confusion causée par la photo de famille que nous avons partagée hier", a confié la princesse de Galles.

Malgré ces excuses officielles, la confiance de l'opinion publique britannique dans la communication de la famille royale a été ébranlée et les interrogations sur la santé de la princesse n'ont pas été levées.

Jade WALTNER.

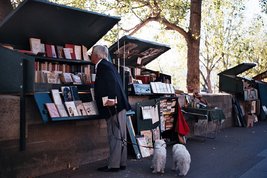

Les bouquinistes, « l'âme de Paris »

Le maintien de ces boîtes traditionnelles à Paris pendant les Jeux Olympiques 2024.

Depuis des mois, une bataille est livrée entre l'Association culturelle des bouquinistes, la ville de Paris et la préfecture de Police. En effet, la préfecture de police avait prévu le retrait temporaire des installations des bouquinistes pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Tollé sur les quais de Seine

Après la réception des courriers destinés au président de l'association culturelle des bouquinistes le 25 juillet 2023, leur demandant d'enlever leurs boîtes à ciel ouvert, les bouquinistes ont manifesté leur mécontentement. En effet, le préfet de police de Paris voulait enlever ces boîtes vertes pour des raisons de sécurité. Lors du conseil de Paris, le 3 octobre 2023, Laurent Nunez avait évoqué le risque terroriste en déclarant : "Une boîte c'est un endroit où l'on peut dissimuler des armes voir pire, des explosifs". Ainsi cette restriction avait attisé la colère et l'angoisse des bouquinistes concernant leur installation et leur déplacement qui pourrait risquer de les endommager. Effectivement, durant le transport, les boîtes pourraient être abimées.

Un patrimoine de l'UNESCO

Face à cette inquiétude, la mairie de Paris avait évoqué une rénovation ce qui soutiendrait donc leur candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 226 bouquinistes espèrent leur inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, les rendants « intouchables ».

« Ça fait 450 ans qu’on est là »

En janvier 2024, l'Association culturelle des bouquinistes avait menacé de saisir le tribunal administratif. La situation n'a pas évolué jusqu'au 13 février lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé renoncer au déplacement de ces boîtes car aucune "solution consensuelle et rassurante" n'avait été trouvée.

Soulagement pour les emblématiques bouquinistes, qui restent sur les quais de Seine

Le président a donc demandé "que le dispositif de sécurité soit adapté en conséquence". Face à cette victoire, le président de l'Association culturelle des bouquinistes a déclaré : "On est tous très heureux et on remercie le président, qui a compris que nous étions l'âme de Paris".

Zoé THAURIN,

Manon VALLÉE.

Coraux : ils blanchissent en Australie

La grande barrière de corail dévêtue de toutes couleurs : causes, conséquences et solutions envisagées.

La cause du blanchissement des coraux ?

Lorsque les algues sont stressées, elles sont expulsées par le corail laissant ainsi apercevoir des squelettes blancs. Ce stress peut être provoqué par des bactéries, des virus, la pollution des océans ou encore par la montée des eaux.

L'importance de la grande barrière de corail

La grande barrière de corail possède une étonnante diversité marine (coraux, poissons, raies, tortues, requins...). Elle agit également comme un rempart naturel contre les vagues géantes et les tsunamis. Sa disparition entraînerait l’extinction de dizaines de milliers d'espèces marines. De plus son caractère unique génère énormément d'activités touristiques et représente donc un enjeu économique.

Solutions et protections australiennes

En 2016 lors d'une des canicules dévastatrices, le gouvernement australien a mis en place une bourse de 1,04 million d'euros pour les scientifiques qui proposeront des solutions concrètes visant à sauver les coraux de la grande barrière de corail.

L'Australie a également investi plus de 3 milliards d'euros pour améliorer la qualité de température de l'eau et protéger les espèces menacées Certains chercheurs proposent d'installer des abris flottants pour protéger les coraux de la lumière du soleil car celle-ci accentue leur blanchissement. Tandis que d'autres proposent de pomper l'eau des profondeurs pour rafraîchir l'habitat en péril. Des scientifiques ont même comme idée de procéder à un changement de l'ADN pour rendre les coraux plus résistants. Pour John Bruno, scientifique, « la seule option pour que tout cela se termine est que nous réduisions radicalement et immédiatement nos émissions carbone. »

Maud SEVESTRE.

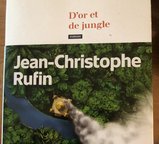

Jean Christophe Rufin, « D’or et de jungle »

Les nouvelles technologies ont remplacé les fusils, un coup d’état high-tech.

Médecin, voyageur, ambassadeur et académicien, le prix Goncourt 2001 s'est inspiré de sa carrière de diplomate pour puiser la matière de son nouveau roman. Habitué aux relations internationales, il aborde dans ce livre les enjeux de demain ; la déstabilisation organisée d'un pays par les nouvelles technologies.

Les géants du numérique peuvent-ils acquérir leur propre État ?C'est l'histoire d'un coup d'État clé en main et sans violence. La cible : un petit État vulnérable, le Sultanat de Bruneï, petite enclave de la partie malaise de l'île de Bornéo. Un État qui vit du pétrole, pays "d'or" et ses plages paradisiaques avec la forêt tropicale "de jungle".

Les acteurs : des investisseurs californiens, des milliardaires, des mercenaires et des groupes paramilitaires, des GAFAM et des multinationales, des agences de renseignements, des influenceurs, des hackers et les réseaux sociaux. Le mode opératoire : innovant, pas d'effusion de sang, pas d'armes. "C'est à grand renfort de fake news et sans tirer un coup de feu que l'on peut désagréger une société et un État". Voilà comment avec quelques spécialistes, un plan bien orchestré, on peut s'emparer du pouvoir avec la technologie comme arme 2.0, indispensable pour déstabiliser les institutions d'un micro-état.

Un savant cocktail d'hommes et de femmesJean-Christophe Rufin met en scène le basculement d'un pays et le parcours de plusieurs personnages charismatiques au passé mystérieux réunis dans une agence et entraînés dans les rouages d'une opération secrète. On peut citer Flora, une jeune femme, pleine de peps et Romuald Daume, baroudeur et embobineur. Et comme tout roman, les péripéties et les rebondissements ne manquent pas. L'auteur nous réserve un suspens rythmé et un rebondissement final inattendu.

Un roman au service de la géopolitiqueCe roman n'est pas un simple livre d'aventure et d'espionnage, ni une fresque romanesque, ni un thriller d'anticipation politique et sociale, c'est tout à la fois ! Tout est plausible. Avec son talent de conteur, Jean-Christophe Ruffin nous embarque une nouvelle fois dans son intrigue en maîtrisant les codes géopolitiques. Il utilise son expérience internationale et sa capacité à saisir les enjeux de demain pour télescoper l'actualité... Dans la postface du roman, l'auteur précise que "chaque brique de cet édifice de fiction appartient à la réalité". Le plaisir de lecture est encore au rendez-vous ! Comme dans ces précédents romans "Rouge Brésil", "Le collier rouge" ou encore "Check-point".

Laurence Carrez-Martin.

Jean-Christophe Rufin, "D'or et de jungle", Calmann-Lévy, 2024, 400 pages.

Forum mondial Normandie pour la paix

La Région Normandie organise la 7e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix, les 26 et 27 septembre 2024, à l’Abbaye aux Dames à Caen.

Les 26 et 27 septembre 2024, à l’Abbaye aux Dames à Caen, La Région Normandie organise la 7e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix.

Rendez-vous annuel ouvert à tous, ce forum est un lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction de la paix. Il est animé par des experts en géopolitique,des journalistes, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde académique et de la société civile.

Comment gagner la Paix face aux nouvelles violences ?

Cette 7ème édition aura pour thème "Ce monde qui nous échappe - Comment gagner la paix face aux nouvelles violences ?".