Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 4 - Novembre 2024 | brassens.lycee.ac-normandie.fr |

Comment construire la paix ?

Édito

Ne pas se résigner à la guerre.

Alors que la guerre continue en Ukraine et au Proche Orient, il nous a semblé nécessaire de consacrer ce nouveau numéro de "Georges Décrypte" à la paix. Nous ne sommes pas en effet condamnés à la guerre qui est toujours un échec.

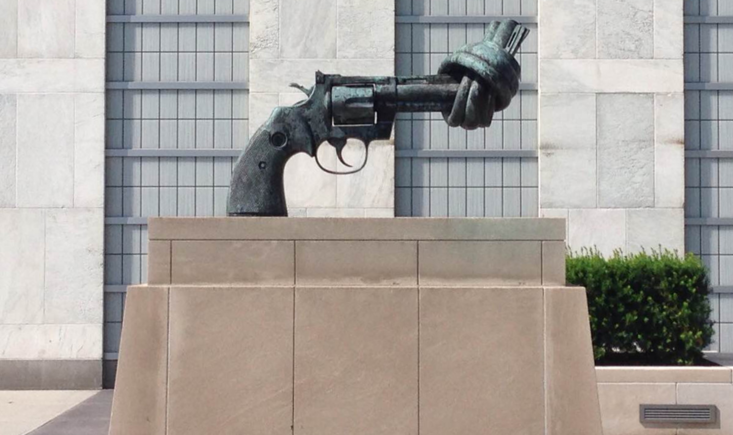

Nous avons d’abord voulu rendre hommage aux acteurs institutionnels engagés pour la paix, l’ONU bien sûr dont l’impuissance trop souvent pointée du doigt ne doit pas cacher son caractère irremplaçable et indispensable, mais aussi l'Académie Nobel qui a choisi cette année de distinguer l’organisation japonaise Nihon Hidankyo pour son combat contre l’arme nucléaire dont la menace est régulièrement brandie par la Russie de Poutine et la Corée du Nord.

Nous avons aussi voulu saluer les initiatives individuelles ou collectives pour promouvoir la paix ; celle de la région Normandie qui organise chaque année le Forum mondial pour la paix, mais aussi celles des "Guerrières pour la paix", du mouvement sportif, ou bien encore du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À travers toutes ces initiatives et ces engagements, c’est une nouvelle manière de construire la paix qui se dessine.

La paix ne saurait en effet être seulement la "non guerre" et le domaine réservé des seuls diplomates et dirigeants politiques. Elle est aussi une construction sociale et un état humain qui garantit à chaque individu la sécurité, l'inclusion sociale et des conditions de vie dignes comme nous le dit Bertrand Badie dans "l'Art de la Paix". La paix ne peut alors être établie qu'à condition d'impliquer l'ensemble des citoyens et des acteurs sociaux. Cela passe par l'éducation pour instiller une véritable culture de la paix fondée sur l'altérité et la compréhension de l'autre. Le véritable ennemi n'est pas l'étranger...

Bonne lecture.

Jean-luc VILLEMIN.

La paix selon Trump et « America first »

Le 5 novembre 2024, le retour de Donald Trump pourrait bouleverser l'équilibre mondial et redessiner les contours de la paix internationale.

L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a marqué la scène internationale durant son premier mandat par une approche singulière de la politique étrangère, articulée autour du slogan "America First".

Son programme pour la paix mondiale, a suscité la controverse, à la fois pour ses méthodes et ses résultats.

Un bilan contrasté sur la scène internationale

Au cœur de sa stratégie, Trump a cherché à réduire l'implication militaire américaine à l'étranger, en prônant une diplomatie centrée sur les intérêts américains.

De la signature des "Accords d'Abraham" au Moyen-Orient, facilitant la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, au dialogue inédit avec la Corée du Nord, son administration a tenté de redéfinir la notion de paix mondiale.

Une vision renouvelée pour 2024

Concernant la guerre russo-ukrainienne, Trump propose de mettre fin au conflit en moins de 24 heures, en cédant 20 % du territoire ukrainien à la Russie et en créant une zone tampon démilitarisée. Bien que Trump affirme que cette approche pourrait établir une paix rapide, sa proposition est critiquée comme une capitulation face à l'agression russe.

Durant son précédent mandat, Trump a reconnu unilatéralement Jérusalem comme la capitale d'Israël, suscitant des tensions. Il a également mis fin au financement de l'UNRWA (l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), aggravant la situation humanitaire des réfugiés palestiniens. Pour les élections de 2024, Trump promet de continuer à soutenir Israël, et de soutenir des accords de paix basés sur ses précédentes initiatives.

Nathanaël ALBERT.

Kamala Harris, quelle diplomatie ?

La désormais candidate du parti démocrate à l'élection du 5 novembre s'est peu exprimée sur la politique qu'elle entendait mener en Ukraine et au Proche Orient.

Depuis son investiture pour l'élection présidentielle du 5 novembre, Kamala Harris a choisi de ne pas s'écarter de la ligne suivie par Joe Biden. Récemment la vice-présidente s'est rendue en Suisse pour participer à une conférence pour la paix en Ukraine.

À cette occasion elle a réaffirmé son soutien à l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" pour obtenir une paix juste et durable, fondée sur la souveraineté de l'Ukraine, le respect de son intégralité territoriale et les principes de la charte des Nations Unies.

Dans un entretien accordé à la chaîne CBS le 7 octobre, Kamala Harris, a assuré qu’une rencontre avec le président russe n’aurait « pas lieu bilatéralement, sans l’Ukraine », si elle est élue présidente.

Proche Orient

Pour Kamala Harris, "ce qui s’est passé à Gaza au cours des dix derniers mois est dévastateur. Tant de vies innocentes ont été perdues. Des gens désespérés et affamés fuient sans cesse pour se mettre en sécurité. L’ampleur des souffrances est déchirante". Malgré ces propos, la vice-présidente s'est peu prononcée sur la situation au Proche Orient et sur la politique qu'elle compte mettre en œuvre pour ramener la paix si elle est élue.

Dans son interview accordée à la chaine CBS à la veille de l'anniversaire des massacres du 7 octobre, Kamala Harris a affirmé que lesEtats-Unis ne cesseront pas de faire « pression » sur Israël et les pays de la région en vue d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Selon la candidate démocrate, Washington travaille sur "la nécessité d’un accord qui permettrait de libérer les otages et d’instaurer un cessez-le-feu" ajoutant que "nous ne cesserons pas de faire pression sur Israël et sur la région, y compris sur les dirigeants arabes" pour parvenir à une solution politique.

Héloïse BOULET,

Éloïse BOUVIER.

ONU, l'impossible réforme ?

Face à sa paralysie actuelle, une réforme du Conseil de sécurité est indispensable mais elle se heurte au droit de veto.

L'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale dirigée par Antonio Guterres, (secrétaire général) regroupant 193 États, fondée en 1945 et siégeant à New York. Son but principal est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Pour cela, elle prend des mesures collectives contre tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, en prévenant et écartant les menaces à celle-ci.

La paralysie du Conseil de Sécurité

Le Conseil de Sécurité est l'organe le plus important de l'ONU. Il compte 15 membres dont 5 permanents disposant d'un droit de veto sur toutes les résolutions adoptées. (France, Royaume-Uni, Russie, Chine, États-Unis).

C'est ce droit de veto qui "paralyse" le bon fonctionnement du Conseil. Depuis 1945, il a été utilisé 117 fois par l'URSS puis la Russie, 82 fois par les États-Unis, notamment pour bloquer toute résolution contraignante à l'égard d'Israël, 29 fois par le Royaume Uni et 16 fois par la France et la Chine... Il s'agit du principal obstacle à l'efficacité de l'ONU. Lors de la 78ème, M Francis élu président de l' Assemblée générale, a averti que "l'état de paralysie au Conseil de sécurité pouvait être tout aussi dangereux que le chaos" et de l'urgence d'une réforme.

Serpent de mer

La réforme du Conseil de sécurité est un véritable serpent de mer, évoquée depuis des années depuis les mandats de Kofi Annan, mais jamais effectuée.

En 2022, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une nouvelle résolution demandant au cinq membres permanents de justifier leur recours au veto. Cette résolution est restée lettre morte. De même, l'élargissement envisagé du Conseil de sécurité pour assurer une meilleure représentativité n'a jamais pu aboutir. En fait c'est le fonctionnement même du Conseil qui est le principal obstacle sa réforme...

Lenna BENOIT,

Mathilde PAILLARD.

L’ONU, impuissante mais indispensable

Depuis 1945, l’Organisation des Nations Unies mène une action importante dans le monde mais elle ne réussit pas toujours à maintenir la paix.

Créée en 1945 sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies (ONU) regroupe aujourd'hui 193 États membres. Ses objectifs premiers sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la promotion des droits de l’homme ainsi que le développement durable. Pour y parvenir elle dispose de pouvoirs spécifiques tels que l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaire. La Charte des Nations Unies définit six organes principaux : l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le Secrétariat.

Droit de veto

La raison principale de son impuissance est due au fonctionnement de son organe le plus important le Conseil de sécurité constitué de 15 pays membres dont 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, Royaume Uni et France. Ces derniers disposent d'un droit de veto, qui peut bloquer toute résolution et paralyser les capacités d’action de l’ONU. On l'observe dans le cas de la guerre russo-ukrainienne, où l'adoption de toute résolution imposant un cessez-le-feu, se trouve empêchée. La Russie utilise son veto pour couvrir ses crimes en Ukraine. Même constat au Proche Orient, les États-Unis bloquant toute résolution qui mettrait en difficulté Israël leur allié.

Multiples actions

L'ONU reste un outil indispensable au maintien de la paix. Elle mène de multiples actions autour du globe dans de nombreux champs essentiels à la quiétude de notre planète, dans les domaines de l'éducation (Unesco, Unicef), de la santé (l'OMS), de l'aide aux réfugiés (HCR)... L'ONU a mis en place des déclarations et conventions progressistes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur les droits des enfants ou bien encore la Convention sur la prévention et la répression du génocide...

L'ONU a su apaiser de nombreux conflits internationaux avec l'envoi de forces de maintien de la paix, en Sierra Léone ou au Timor Oriental, par exemple. Sans l'ONU, la paix serait sans doute encore plus en danger.

Mélissa DEVIMEUX ,

Alanis VERRIER.

Tigré : une guerre oubliée, un espoir de paix

Le traité de paix signé fin 2022 a mis fin à deux ans de conflits et donné un espoir fragile de réconciliation et de reconstruction dans une Éthiopie meurtrie par la guerre.

Éclatée en novembre 2020, la guerre du Tigré, a entraîné en deux ans la mort de dizaine de milliers de personnes et le déplacement de deux millions d'habitants.

En dépit de ce bilan catastrophique, son écho médiatique a été nettement moindre que ceux de la guerre russo-ukrainiennes ou du conflit israélo-palestinien. Le Tigré est une des régions d’Éthiopie. Il se situe au nord du pays à la frontière de l’Érythrée et du Soudan.

Guerre civile

Le conflit remonte en réalité à 2018 avec l'arrivée du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed d'origine Oromo, l'ethnie la plus importante du pays.

Ce dernier a écarté progressivement du pouvoir fédéral le Front de libération du peuple (TPLF) qui était une force politique majeure en Éthiopie depuis 1991.

En novembre 2020, le gouvernement fédéral a accusé le TPLF de lancer une attaque contre une base militaire. En réponse, Abiy a lancé une opération militaire contre le TPLF.

Le conflit a rapidement dégénéré en guerre civile, avec de multiples violations des droits humains, massacres, viols, déplacements massifs de populations.

Cela a entraîné une grave crise humanitaire, avec des millions de personnes ayant besoin d'assistance. L'accès à l'aide humanitaire a été très limité, exacerbant la souffrance des civils.

Processus de paix fragileEn 2022, des pourparlers de paix ont été engagés et en novembre 2022, un accord de cessez-le-feu a été signé, offrant un espoir de mettre fin aux violences. Toutefois, sa mise en œuvre reste complexe. Bien que le cessez-le-feu ait été un pas vers la paix, des tensions demeurent et la situation reste volatile. Le Premier ministre Abiy Ahmed continue de naviguer entre des réformes prometteuses et des défis importants, notamment la nécessité de rétablir la confiance entre les différentes communautés ethniques. L'Éthiopie se trouve aujourd'hui à un carrefour, avec des opportunités de paix et de réconciliation, mais aussi des risques de nouveaux conflits.

Mélina GOFFIN.

Prix Bayeux, les lycéens face à la guerre

Sur les dix reportages visionnés, les lycéens ont choisi « Kharkiv, la mort en face ».

La 31e édition du prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre pour les lycéens qui s'est déroulée du 7 au 13 octobre 2024 est un évènement destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions dangereuses sur les différents terrains de conflits armés.

Dix reportages en compétition

Après avoir visionné les dix reportages, qu'ils évaluent selon le contenu, l'angle journalistique, l'originalité du sujet, le choix des images et des sons, les lycéens votent à bulletin secret pour celui qui les a le plus touchés. Cette année la majorité des reportages sélectionnés ont été réalisés en Ukraine et dans la Bande de Gaza, mais aussi en Haïti, au Liberia, en Chine et en Équateur. Des reportages forts et poignants, qui "nous ouvrent les yeux sur le manque de paix dans le monde" pour Mathéo du lycée Brassens de Neufchâtel-en-Bray pour qui "on voit qu’il y a beaucoup d’atrocités et qu’on perd en humanité".

Le choix des lycéens

Reportage diffusé sur BFMTV le 31 mai 2024, "Kharkiv, la mort en face" a été réalisé par une équipe de la chaîne d'informations, Nicolas Coadou, reporter, David Couloume, reporter d'images, Maksym Zaitsev, fixeur ukrainien, et Manuella Braun pour le montage. C'était le dernier reportage projeté aux lycéens et c'est celui qu'ils ont élu. Il a été filmé le 19 mai 2024, en Ukraine peu après deux bombardements par la Russie d'un centre de vacances abritant des réfugiés, causant la mort de 7 personnes et 27 blessés. "On a entendu une première explosion très forte [...], on a commencé à rouler un peu à l'aveugle [...], on est arrivés sur ce lieu quelques minutes après une seconde frappe", explique Nicolas Coadou.

Un prix pour sensibiliser les jeunes à la paix

C'est finalement samedi 12 octobre au soir que le prix Bayeux des lycéens a été décerné au reportage "Kharviv, la mort en face". Cet évènement permet de sensibiliser les jeunes aux dégâts considérables de la guerre et à l'importance de la paix, si difficile à retrouver ou à maintenir dans notre monde actuel.

Agathe QUEVILLY,

Noémie DEROM.

Le cinéma au service de la paix

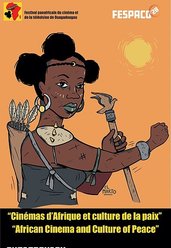

Le FESPACO, festival de cinéma africain porte pour ambition « la culture de la paix » dans un pays, le Burkina-Faso, ravagé par les violences djihadistes.

La 28e édition du festival du FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou) s'est déroulée du 25 février au 15 mars 2023 dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Cette édition avait pour thème « Cinémas d'Afrique et culture de la paix ».

L’objectif du festival est de favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain, de permettre les contacts et les échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, et de contribuer à l'essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain, en tant que moyen d'expression, d'éducation, de conscientisation et de promotion de la paix.

L'affiche de cette édition représente la célèbre Sarraounia qui signifie "reine" en haoussa. Ce nom a été donné à une amazone, cheffe politique et religieuse d'un village au Niger qui s'opposa à la mission Voulet-Chanoine pendant la conquête coloniale du pays par la France. D'après le FESPACO cette figure légendaire représente « un symbole de fierté africaine, de résistance, et de résilience ».

Une édition sous haute sécurité

Cette 28e édition du FESPACO s'est déroulée dans un contexte sécuritaire marqué par la recrudescence des violences perpétrées par les groupes djihadistes dans tout le pays ainsi que dans l'ensemble du Sahel. Avec pour thème "la paix" le FESPACO essaie de sensibiliser les esprits face à ces violences qui règnent dans le pays.

"Une arme de pacification"

Le prix le plus symbolique de ce festival est l’Étalon d'Or qui a été remporté par le Tunisien Youssef Chebbi pour son film "Ashkal". On suit l'histoire de deux policiers qui retrouve un corps calciné dans un immeuble. Tous deux vont mener leur enquête sur cette mort mystérieuse, à laquelle d'autres immolations par le feu vont bientôt s'ajouter. Le prix de l’Étalon d'Argent a été remporté par Apolline Traoré pour son film "Sira". L’Étalon de Bronze est revenu à "Shimoni" d'Angela Wamai du Kenya.

Apolline Traoré, réalisatrice burkinabée, qui a réalisé le film "Sira" s'est félicitée du message qu'elle a fait passer par son film qui parle de leur situation actuelle marquée par le terrorisme. Selon elle "on a besoin d'espoir dans ce pays". Pour Mouna N'Daiye, réalisatrice, présentatrice et comédienne, "le cinéma est une puissante arme de pacification".

Manon VALLÉE.

Le sport peut-il aider à la paix ?

Le sport détient un pouvoir fédérateur essentiel dans la construction de la paix.

Lors de la 7e édition du Forum mondial pour la paix (lire aussi page 6), la question de la place du sport dans le processus de construction de la paix a été évoquée. Le sport est un véritable outil du "soft power" utilisé par les États il est un acteur des enjeux géopolitiques. À travers son influence sur les sociétés et les peuples il est un moyen utilisé pour participer à la construction de la paix.

Le sport, porteur de valeurs

Obtenir la Paix dans le monde est sans doute la tâche la plus compliquée. Le sport n'est pas un moyen conventionnel, pourtant il permet parfois l'apaisement. Les JO de Paris en sont l 'exemple.

Lors de la compétition, le podium olympique a donné lieu à une scène forte, celle d'un selfie entre athlètes chinois, sud-coréens et nord-coréens. À l'heure où les États s’affrontent sur de nouveaux terrains conflictuels, le sport apparaît comme un moyen de régler leurs différends. Lors de ce débat a été évoqué le rôle du sport dans la construction d'une paix sociale.

Lilian Thuram, ancien footballeur professionnel, était présent à cet entretien pour mener cette réflexion. Selon lui, le sport est un moyen d'éclipser les frontières, les cultures. Le sport c'est avant tout, l'esprit d'équipe, la solidarité, l'échange. L'ensemble de ces valeurs est essentiel à la construction de la paix. Lilian Thuram met en avant la nécessité de la pratique du sport dans nos sociétés. " Le sport en général fait beaucoup dans la lutte contre le racisme parce qu'il arrive à créer des liens entre les joueurs qui dépassent les couleurs de peau, les religions, les nationalités..."

Le sport, vecteur de paix

En 2013, les Nations Unies ont fait du 6 avril la "Journée internationale du sport pour le développement de la paix". Cette date met en valeur le rôle du sport dans la construction de sociétés inclusives et pacifiques.

Elle rappelle que le sport a le pouvoir transformer les sociétés du monde entier. Il est important de célébrer cette journée pour diffuser, transmettre les valeurs de la paix.

Justin SANCTOT,

Tom POISSON.

Nobel de la paix dans un monde en guerre

Un prix de la paix décerné dans un climat de violence et d'hostilités internationales.

Le 11 octobre dernier, le Prix Nobel de la paix a été décerné à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, aussi connue sous le nom de Hibakusha (personnes affectées par la bombe) pour son combat depuis des années contre l'arme atomique.

C'est un mouvement antinucléaire, fondé en1956, qui rassemble les survivants des bombes nucléaires de Hiroshima et de Nagasaki lancées par les États-Unis en 1945. Cette organisation regroupe les témoignages et milite pour le désarmement nucléaire.

Un prix qui ne garantit pas en monde en paix

Ce prix Nobel survient alors que le monde est en guerre. Les tensions s'accumulent à l'échelle mondiale : guerre en Ukraine où Vladimir Poutine agite régulièrement la menace nucléaire ; désarroi au sujet du programme nucléaire iranien dans un contexte d'escalades militaires avec Israël, sans oublier la Corée du Nord et sa course à l'armement atomique. Ces conflits ont fait craindre que le Nobel de la paix ne soit pas décerné cette année (c'est arrivé 19 fois depuis la création !).

"C'est difficile d'être optimiste quand on regarde le monde, les forces de paix ne semblent pas à l'offensive", déclarait le secrétaire du comité Nobel avant l'attribution.

Un monde sans armes nucléaires

Ce prix 2024 met l'accent sur la nécessité de maintenir le tabou nucléaire car la menace reste bien réelle.

Antonio Guterres, secrétaire des Nations Unies a relayé cette récompense par ces mots : "Les survivants de la bombe atomique sont des témoins altruistes et des garants de la mémoire horrible du coût humain des armes nucléaires".

Face aux multiples menaces, il est nécessaire de sacraliser la lutte contre les armes atomiques, alors qu'on commémorera l'an prochain, en 2025, les 80 ans des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki.

Laurence CARREZ-MARTIN.

Une initiative normande pour la paix

Lancé par la Région Normandie en 2018, le Forum mondial Normandie pour la paix s'est imposé comme un outil précieux pour éduquer à la paix.

Organisé par la région Normandie, le Forum mondial Normandie pour la paix est un lieu de réflexion et d'échanges autour des tensions dans le monde et de la construction de la paix.

Chaque année sont accueillis à Caen dans l'enceinte de l'Abbaye aux Dames, une centaine d'intervenants internationaux et plusieurs milliers de participants dont de nombreux lycéens.

Comprendre les enjeux

Au programme de cette année : conférences, débats, ateliers, animations autour du thème :"Le monde qui nous échappe, comment gagner la paix face aux nouvelles violences ?"

Pour Jean-Luc Villemin, professeur d'histoire-géographie et d'HGGSP au lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray, "le Forum est l'occasion unique pour nos élèves d'entendre parler de paix et des moyens de la construire.

C'est aussi la possibilité de rencontrer et d'écouter des experts et des acteurs engagés. Le Forum participe ainsi à cette nécessaire éducation à la paix souhaitée par son co-directeur scientifique Bertrand Badie".

Se mobiliser et s'engager

Pour Laurence Carrez-Martin qui enseigne la même spécialité, "le Forum est un outil précieux pour comprendre les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui et intégrer les difficultés à construire la paix."

Le Forum est aussi l'occasion de se mobiliser et s'engager pour la paix. C'est aussi l'intérêt de cette manifestation pour M. Renault, proviseur adjoint du lycée Brassens. Selon lui, "même si les conflits d’aujourd’hui semblent sans fin et la paix plus éloignée que jamais, il faut rester positif, continuer de se battre, mener des actions et croire aux institutions démocratiques qui sont un moyen de construire la paix."

Parmi les temps forts de cette édition, la conférence sur les "défenseurs de la liberté", selon Laurence Carrez Martin "nécessaire et bouleversante pour éveiller nos consciences !"

Tifaine HERBET,

Louâne MOREL.

Les femmes, guerrières de la paix

La participation des femmes dans les négociations augmentent les chances d'une paix durable. Elles se heurtent encore à des préjugés.

Face à l'intensification des conflits mondiaux, les femmes, longtemps exclues des négociations de paix, jouent un rôle de plus en plus central dans la construction d'un avenir pacifique. L'association "Les Guerrières de la Paix", fondée en France en 2022 par la documentariste et militante féministe Hanna Assouline, incarne ce mouvement. Ne se réclamant d'aucun autre drapeau que celui de la paix, elle lutte contre toutes les formes d'ostracisme, de racisme et de haine, avec un accent particulier sur celles visant les femmes.

Surmonter les divisions

Son film "Résister pour la paix" de Hannah Assouline réalisé avec Sonia Terrab s’inscrit dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Il illustre le rôle des "Guerrières de la Paix". Un an après leur premier voyage en Israël et dans les territoires palestiniens, les réalisatrices retournent sur le terrain pour redonner la parole à celles et ceux qui luttent sans relâche pour la paix et la justice. Le documentaire suit le parcours de femmes et d'hommes qui continuent à tisser des liens entre Israéliens et Palestiniens, cherchant à surmonter le chaos et les divisions. Les "Guerrières de la Paix" prônent des mesures pour rapprocher les deux camps telle que la demande de la création d’un groupe d’étude à l'Assemblée nationale rassemblant Israël et la Palestine. Le mouvement a aussi organisé des manifestations tenues le même jour dans onze villes dans le monde.

L'exemple de la Colombie

La participation des femmes dans les processus de paix augmente les chances d'obtenir des accords pérennes. Selon la résolution 1325 des Nations Unies, un accord de paix a 35 % plus de chances de durer au moins 15 ans lorsqu'il inclut les femmes à la table des négociations. En Colombie, les femmes ont été en première ligne dans les négociations avec les guérillas, contribuant à la signature d'un accord de paix historique en 2016. Les efforts des femmes dans les processus de paix sont d'autant plus cruciaux qu'elles sont souvent les premières victimes des conflits avec les féminicides et les viols utilisés comme armes de guerre.

Malgré leurs contributions importantes, les femmes rencontrent encore de nombreux obstacles pour accéder aux processus décisionnels, en raison des préjugés sexistes, des structures patriarcales et du manque de volonté politique. En face, des mouvements comme "Les Guerrières de la Paix", « Femmes africaines leaders de la paix », et des militantes telles que Hanna Assouline ou Leymah Gbowee, œuvrent pour une plus grande inclusion et reconnaissance des femmes dans le processus de construction de la paix.

Pauline BEUX,

Circé GEORGES.

Heïdi Sevestre, sentinelle du climat

La glaciologue Heïdi Sevestre était au lycée pour échanger avec les élèves de l'atelier Sciences Po. L'occasion de revenir sur les combats climatiques à mener.

Après être rapidement revenue sur son parcours, celle qui est en poste auprès du conseil de l'Arctique dans le cadre d'un programme de "surveillance et d'évaluation" (Arctic Monitoring and Assessment Programme), a répondu avec beaucoup d'énergie et de conviction aux nombreuses questions de la quinzaine d'élèves présents.

L'interrogeant aussi bien sur son quotidien de glaciologue que sur les solutions à mettre en place pour limiter notre impact collectif, les élèves et les enseignants ont été frappés par son enthousiasme, son envie de se battre et son refus de renoncer.

De nombreux sujets abordés

Celle qui parcourt le monde, "trop souvent en avion", pour étudier les réalités du changement climatique n'a occulté aucune question. Les fausses solutions de la géo-ingénierie "qui cherche surtout à vendre plutôt qu'à remettre en cause notre modèle économique", l'importance de sauvegarder le permafrost dont la fonte "émet autant de CO2 que le Japon", la difficile réalité des stations de ski françaises...autant de sujets d'actualité abordés avec beaucoup de pédagogie.

À l'heure où se profile la COP 29 en Azerbaïdjan, la glaciologue savoyarde a insisté à la fois sur l'utilité de s'y rendre et la nécessité de transformer ces rendez-vous qui doivent aboutir, selon elle, à des "textes contraignants" et ne plus se plier aux exigences de quelques États.

Le climat, un enjeu de paix

Alors que le niveau des mers s'élève et les événements climatiques extrêmes se multiplient, de nombreuses tensions en lien avec le changement climatique apparaissent ou se renforcent. Le 8 octobre dernier, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock déclarait : "le changement climatique est le plus grand défi de sécurité de notre époque". Le climat est devenu un enjeu crucial pour le maintien de la paix : il est donc primordial que les réalités du dérèglement climatique soient documentées et communiquées aux sociétés et aux États.

Thibaud de FORTESCU.

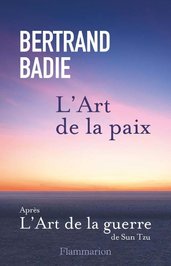

« L'art de la paix » selon Bertrand Badie

Dans un monde en guerre, le politologue dessine un chemin pour construire la paix.

Au VIᵉ siècle avant Jésus-Christ, le général chinois Sun Tzu a écrit un Art de la guerre qui aujourd'hui encore suscite l'intérêt de nombreux lecteurs.

Alors que la guerre a refait irruption en Europe et au Proche-Orient, Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris et spécialiste des relations internationales, s’est attelé à rédiger un « Art de la paix » pour nous éclairer sur la nature de la paix et les moyens de la construire au XXIe siècle.

Repenser la paix

Pour Bertrand Badie la paix doit être pensée "comme un principe premier et non comme un effort désespéré d'endiguement d'une tragédie qui la transcenderait à tout jamais". La paix a en effet changé de nature.

Longtemps cantonnée à l'état de « non-guerre » et obtenue par des transactions et des tractations politiques entre souverains et dirigeants, elle ne peut désormais être établie qu'à la condition d'être redéfinie, pensée comme un tout et considérée à l’heure de la mondialisation comme un état social et humain répondant à l'ensemble des besoins des individus.

L'art de la paix

S'appuyant sur un grand nombre d'exemples historiques et contemporains, Bertrand Badie dresse des perspectives pour construire la paix au XXIe : Impliquer davantage les sociétés, faire primer le social sur le rapport de force et le politique, chercher à comprendre « l'Autre », s’efforcer de répondre aux besoins des individus, éduquer à la paix…

Une réflexion stimulante qui nous invite à "remettre la paix à l'endroit" et nous glisser dans "l'étroit corridor de l’espoir" dans un "monde en guerre".

"L'Art de la paix", Bertrand Badie, Flammarion, 241 pages, 21 €

Jean-Luc VILLEMIN.

Îles Chagos, la fin d'une injustice

Le 3 octobre, le Royaume Uni et l'île Maurice ont trouvé un accord sur la souveraineté de l'archipel des îles Chagos dans l'océan Indien, une victoire du droit international.

Après plus de 64 ans de conflictualité, des pourparlers ont enfin abouti entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'île Maurice au sujet de la restitution des îles Chagos aux Mauriciens. Un traité devrait bientôt être signé. Un long contentieux

Tout débute en 1965 lorsque le Royaume-Uni détache les îles Chagos de l'île Maurice, alors colonie, pour créer le territoire britannique de l'océan Indien (BIOT). À l'époque, les États-Unis s'intéressent déjà aux îles, notamment celle de Diego Garcia. Sa localisation permet un contrôle des grandes routes maritimes par lesquelles affluent hydrocarbures et matières premières. En 1966, Washington et Londres signent un accord la mettant à disposition des Américains pour une durée de 50 ans. Au début des années 1970, les Britanniques déportent plus de 2 000 Chagossiens des îles vers l'île Maurice et les Seychelles afin de créer une base militaire américaine (elle a notamment servi durant la première guerre du Golfe en 1991 ou la guerre en Irak de 2003). En 2016, le bail entre Londres et Washington a été prolongé jusqu'en 2036.

Dans les années 1990, les Chagossiens lancent une multitude de recours en justice devant les tribunaux britanniques et internationaux. Bien que rejeté par la Chambre des Lords en 2008, l'ONU réagit en 2019 et adopte une résolution non contraignante indiquant que le Royaume-Uni doit renoncer au contrôle des îles.

La paix à quel prix ?

Cependant, tout n'est pas gagné pour les Chagossiens. Bien qu'ils puissent retourner sur leurs îles, celle de Diego Garcia leur reste interdite. L'accord stipule qu'ils devront être relogés sur des îles à plus de 100 milles nautiques de la base militaire américaine. Au cœur des discussions, Américains et Britanniques exigent que leur contrôle soit total sur cette dernière.

Des enjeux internationaux

La sauvegarde de la base militaire est d'autant plus cruciale que l'influence de la Chine grandit. Ce conflit n'est pas non plus sans rappeler celui des îles Malouines, qui a conduit, en 1982, à une guerre entre la Grande-Bretagne et l'Argentine qui contestait la souveraineté britannique des îles. Londres maintient que les Chagos ne sont pas les Malouines.

Margaux PONTHIEUX,

Victoria HADFIELD.