Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Édito : Démocratie, debout citoyens !

L'équipe de rédaction de Roc'Info participe, avec ce numéro, au concours du Journal des lycées. Le thème de cette année : « La démocratie est-elle en danger ? »

Le sujet est difficile et délicat. Pourquoi ? Parce qu'il parle de nous, de notre liberté, de nos valeurs, de ce que nous souhaitons défendre et combattre.

Nombreux sont les élèves du Roc, journalistes à Roc’Info ou non, parents d’élèves du Roc ou d’ailleurs, à s'inquiéter de la situation actuelle de nos démocraties, de notre démocratie. Le monde se complexifie, et comprendre les tenants et les aboutissants de nos sociétés devient difficile. Certains extrêmes y trouvent un terreau fertile pour des raccourcis plus simples. Des gouvernements se tournent vers l'autoritarisme sous prétexte de servir le bien commun.

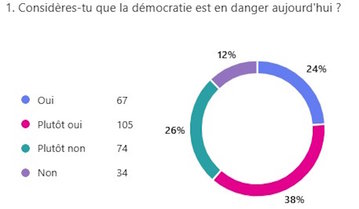

Comment traiter ce sujet, alors ? Nous sommes partis de vos réflexions et de vos votes, à partir d'un sondage réalisé auprès de 135 élèves. Résultat ? Que pensent les élèves du Roc ? Les journalistes de Roc'Info vous proposent ici un début de réponse pour que liberté rime toujours avec égalité et fraternité.

L’équipe de rédaction de Roc’Info.

Démocratie sous haute tension. Danger !

| N° 38 - Avril 2025 - Spécial Démocratie | www.lycee-ndduroc.com |

Le club-débat libère la parole

Tous les deux mois environ, le club-débat met en avant un thème de société. Chaque participant reçoit un pays à représenter et dispose de deux semaines pour rechercher et défendre les positions de "son pays" sur le thème choisi.

Page 2

Jeunes reporters, informer pour agir !

Dans le cadre du projet "Jeunes Reporters pour l'Environnement" en EMC (Enseignement moral et civique), les élèves se mobilisent pour créer des articles et des vidéos, sensibilisant à des causes porteuses de sens.

Page 4

Quand la démocratie vacille : les enjeux

« Selon vous, la démocratie est-elle en danger ? » Ce thème du concours proposé aux journaux réalisés par les lycéens doit d'abord être défini, ce qui n'est pas évident dans le contexte international actuel.

Afin de mieux comprendre la démocratie, intéressons-nous d'abord à ses origines !

Selon vous, la démocratie est un régime qui est apparu au 18e siècle ? Au Moyen Âge ? Ou bien en 2025 ? Eh bien non, la démocratie a vu le jour à Athènes, durant la Grèce antique. Elle a, cependant, profondément évolué. En effet, à sa naissance, seule une poignée de personnes était autorisée à voter : il fallait être un homme ayant atteint la majorité, avoir réalisé son service militaire, être libre et résider dans la cité.

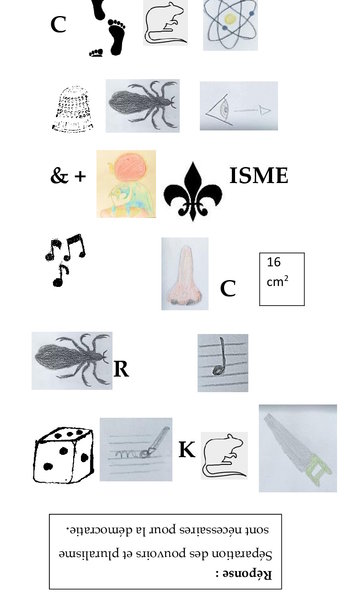

Définir la démocratie

Ce régime athénien peut nous surprendre puisque, dorénavant, il suffit juste d’avoir la nationalité française, d’être majeur et de jouir de ses droits civiques pour pouvoir participer à la vie politique de notre pays. Aussi, de nos jours la démocratie repose-t-elle sur ses cinq piliers fondamentaux : la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), la souveraineté du peuple (garantie par les élections), le pluralisme politique (existence de plusieurs partis politiques), l’égalité de tous devant la loi ainsi que le respect des libertés.

Un régime menacé ?

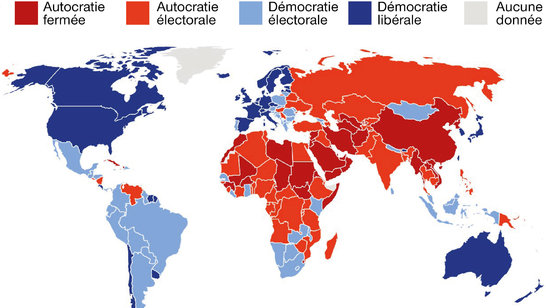

Aujourd'hui, la démocratie est un régime politique qui existe dans de nombreux pays sur tous les continents.

Elle reste, cependant, fragile à travers le monde puisqu'elle semble reculer un peu partout : entre 2017 et 2023, le nombre de pays connaissant un déclin démocratique dépasse le nombre de pays où la démocratie a progressé, et les pays démocratiques sont désormais moins nombreux que les dictatures...

La démocratie étudiée en classe

Pour compléter cet article, nous avons demandé aux différents professeurs en classe de première d’HGGSP (Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques) à quel moment ils abordent le sujet de la démocratie. C’est leur premier thème de l’année (septembre-octobre), car, pour eux, c’est une idée majeure et directrice du programme en HGGSP, à laquelle ils font référence tout au long de l’année dans les autres thèmes.

C’est aussi, selon les enseignants, une notion très importante à expliquer, car aujourd’hui menacée.

Quels exemples concrets prenez-vous en cours ?

D’abord, la naissance de la démocratie à Athènes au Ve siècle avant J.-C.

Puis, des exemples de différents pays pour montrer que la démocratie n’est pas acquise définitivement ou peut être remise en cause (Chili au XXe siècle, Turquie, Russie ou Hongrie, aujourd’hui, par exemple).

Quels liens avec l'actualité ?

Oui :

- La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

- L’évolution de la démocratie dans certains pays de l’Union européenne avec la montée des extrêmes et des partis populistes (Italie, Pays-Bas…).

La démocratie est-elle menacée dans le monde ?

Il existe toujours un risque de voir la démocratie remise en cause, quels que soient les pays du monde, par :

- Le vote de lois illibérales limitant les libertés fondamentales,

- La montée de partis populistes défendant des valeurs allant à l’encontre de la démocratie comme le racisme, l’antisémitisme… et accentuant les oppositions entre les personnes au sein d’une même société en jouant sur les émotions et sur la peur.

- L’abstention et le peu d’intérêt que portent, aujourd’hui, les citoyens à la vie politique.

Nous devons, donc, tous rester vigilants pour que la démocratie ne recule plus !

Antoine ETOUBLEAU,

première F.

La liberté dans l’ADN du Roc

Suivre une formation pour choisir son métier et sa vie.

C’est en 1966 que les sœurs de Mormaison ont choisi l’emplacement actuel du lycée.

Mais, dès 1944, une section ménagère est créée au Logis du Roc (rue du Roc à La Roche-sur-Yon), embryon du lycée actuel sous l’impulsion d’une éducatrice remarquable, Mère Henri de la Trinité.

Visionnaires et attentives aux évolutions de la société et aux besoins nouveaux des jeunes filles et de leurs familles, les sœurs de Mormaison voulaient que « chacune d’elles ait ses chances, selon ses dons et ses aptitudes », comme l’expliquait sœur Marie-Claire Jadeau lors de la commémoration du 50ème anniversaire du Roc.

Comme le dit, ci-dessus, sœur Marie-Claire, savoir pourquoi le Roc a été créé, nous fait comprendre ce qu'il est aujourd'hui.

« Il est toujours important de savoir d'où l'on vient »

A l’époque, l’émancipation des femmes était encore un vœu, un rêve pour beaucoup de femmes. La liberté, l’égalité et la fraternité, socle de notre démocratie, sont des valeurs vivantes pour les sœurs de Mormaison qui voulaient former des femmes indépendantes, citoyennes.

Tous les adultes du lycée œuvrent chaque jour à perpétuer cet objectif, la formation de citoyens, d'individus capables de s'adapter au monde dans lequel ils évoluent.

D'après les propos recueillis

auprès de sœur Marie-Claire

pour le cinquantenaire du Roc.

Le club-débat du lycée libère la parole

Au Roc, il permet aux jeunes d'échanger leurs idées.

Au lycée Notre-Dame-du-Roc, il existe un club dédié à l'art du débat, créé en 2023 par une ancienne élève de première, Léa Lalo, qui avait participé à ce type de club lorsqu'elle avait été élève dans un lycée aux Etats-Unis. Aujourd'hui, ce sont Louis Dugast et Lucie Bulteau, deux jeunes de terminale, qui animent ce club-débat au Roc.

En quoi consiste le club-débat ?

Le club-débat consiste en une réunion-débat tous les deux mois environ, et ce sont les participants qui choisissent un thème de société (avortement, peine de mort, vote obligatoire...). Les débatteurs se voient, auparavant, attribuer un pays concerné par le thème choisi et ils ont ensuite deux semaines de recherches. Enfin, les participants débattent.

« Ce genre de débat MUN (Model United Nations) permet d'acquérir des connaissances sur des cultures et politiques différentes, afin de prendre un recul sur toutes les situations. Cela crée une ouverture d'esprit certaine », expliquent Louis Dugast et Lucie Bulteau, pour qui le débat permet également de travailler son aisance à l'oral.

Déroulement d'un débat

Lors des débats, qui durent environ une heure, il y a une quinzaine de personnes : les deux organisateurs et les participants qui représentent chacun un pays. Le débat se passe à l'agora : « Chacun vient avec un écriteau mentionnant le nom de son pays et s'installe sur les deux premières marches de l'agora, avec quelques spectateurs possibles sur la troisième et dernière marche. Les participants ont, ensuite, un temps de parole donné par les organisateurs, où chacun peut défendre l'avis de son pays ou contredire les avis extérieurs. Tout cela dans la bienveillance et le respect des autres. A la fin de chaque débat, tout le monde prend un peu de temps pour donner son avis personnel sur la question », expliquent Louis et Lucie.

Démocratie et débat

Le débat fait partie de la démocratie. Débattre sur des sujets de société majeurs comme le droit de vote obligatoire ou non, la peine de mort, l'avortement, l'euthanasie assistée, les armes nucléaires... permet en effet de devenir un citoyen plus ouvert et averti.

Une démocratie fragile

Selon Louis Dugast et Lucie Bulteau, la démocratie est en danger à cause « du manque d'écoute et de compréhension en hausse. Les médias attisent les sentiments de leurs auditeurs et non plus leur réflexion et leur esprit critique, ce qui détériore la démocratie. Et le débat, dans son ensemble, doit rester primordial dans notre démocratie afin de la préserver et de la protéger. »

Le journal Roc'Info remercie Louis Dugast et Lucie Bulteau pour le soutien qu'ils apportent à la lutte pour la préservation de la démocratie.

Clovis PEGHEON, seconde E.

Voter : droit ou devoir ?

Pour une partie de la jeunesse, le droit de vote est un concept flou. Alors que celui-ci est le fondement de notre démocratie, l'EMC (Enseignement moral et civique) aide les élèves à comprendre la portée de ce droit.

Dans les classes de terminale, les élèves recherchent, par exemple, qui a le droit de voter ? Tout Français majeur a le droit de vote sans distinction de sexe, d'origine, ou de religion. Selon Edmond Rétif, professeur d'histoire-géographie et d'EMC, il y a nécessité de faire comprendre aux élèves l'importance de ce droit, notamment en organisant des débats sur le fonctionnement démocratique. Cependant, malgré les cours d'EMC, l’intérêt des élèves pour la politique est insuffisant : un sondage réalisé auprès de 135 élèves du lycée montre que 44 % ne se sentent pas concernés par le droit de vote, 56 % ne savent pas comment s’inscrire sur les listes électorales, 70 % déclarent qu'on ne parle pas assez de ce droit au lycée, trouvent le nombre d'heures d'EMC insuffisant et le programme trop superficiel.

84 % des élèves prévoient, quand même, de voter lors des élections, et 86 % considèrent le droit de vote comme un devoir. Mais, les jeunes restent conscients des enjeux, notamment pour les femmes, ainsi que du rôle joué par les médias.

Chloé DA CUNHA FARIA,

terminale C.

Sondage sur la démocratie

Pour ce numéro spécial sur la Démocratie, Roc'Info a lancé un sondage (lien vers le sondage) auprès de vous, élèves comme adultes. L'objectif était de récolter et d'analyser vos réponses à partir de cette question centrale : La démocratie est-elle en danger aujourd'hui ? Avec 284 réponses, nous avons un panel représentatif du lycée.

Les élèves conscients de enjeux de la démocratie

Les résultats du sondage montrent qu'une bonne majorité des interrogés (62 %) estime que la démocratie est en danger aujourd'hui, citant des menaces telles que la désinformation, la montée des extrêmes politiques, et les inégalités sociales. Ce dernier thème est, d'ailleurs, celui qui vous intéresse le plus.

Conscients des défis actuels et de l'importance de protéger les valeurs démocratiques, les jeunes du Roc se préoccupent du monde dans lequel ils vivent. Ils estiment, néanmoins, ne pas suffisamment s'investir dans la vie démocratique (62 %). Beaucoup expriment le désir de participer activement aux décisions qui les concernent, soulignant l'importance de leur donner une voix comme lors des élections de délégués ou des sondages comme celui-ci. Pour 67 % d'entres vous, le Roc'Info a, d'ailleurs, un rôle à jouer pour informer les élèves sur les enjeux démocratiques.

En les impliquant dans les débats, prises de décisions, le lycée leur offre une éducation civique très concrète. Ils apprennent ainsi les valeurs de la démocratie, telles que le respect des opinions divergentes, la responsabilité collective et l'importance du dialogue.

Vérane MENARD.

Sensibiliser et renforcer l'esprit de défense

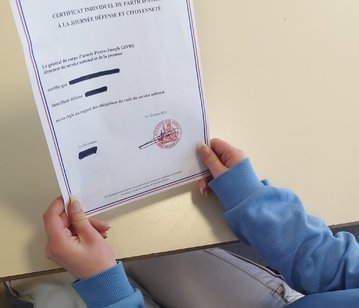

La Journée défense et citoyenneté est une étape obligatoire pour les jeunes de 16 à 25 ans et prépare à la citoyenneté.

Selon le site du ministère des Armées, cette journée « permet de rappeler à chacun que notre liberté a un prix ». C’est aussi une occasion unique de découvrir l’univers militaire et ses multiples métiers, ainsi que de développer l’esprit de défense. Anciennement connue sous le nom de service militaire, cette journée a été instaurée il y a 20 ans.

La découverte des métiers de l'armée

Nous avons interviewé Manuela Heuzé, chargée de relations publiques et chef CRP, commissaire des armées en France.

Ainsi, tous les jeunes Français doivent se faire recenser en mairie afin d’effectuer la JDC. Lors de cette journée, ils reçoivent des informations sur les institutions françaises, les droits et les devoirs des citoyens.

La JDC a été créée suite à la suppression du service national pour maintenir le lien armée-jeunesse. Les moments essentiels de cette journée incluent « la découverte des métiers civils et militaires des armées, la situation géopolitique et la nécessité d’une défense », précise Manuela Heuzé.

Selon certains élèves du Roc, la JDC sert à évaluer leurs difficultés scolaires avec des tests proposés. Ils soulignent que cette journée rappelle que « la liberté a un prix, grâce aux présentations sur le travail des militaires ». Ils estiment que la démocratie est menacée, en France et dans le monde, et que la JDC leur a permis de mieux comprendre le travail des militaires et de la gendarmerie, ce qui leur a paru essentiel.

Journée ou demi-journée ?

Depuis le 1er août 2024, la JDC se déroule sur une demi-journée.

Auparavant, la journée entière permettait de mieux échanger, notamment sur le temps du midi. Les informations abordées lors d'une demi-journée sont plus synthétiques et moins approfondies. Par exemple, le service civique était beaucoup plus détaillé auparavant.

On ne peut que le regretter.

Cynthia BAUDRY,

Métiers de la mode et du vêtement.

L'EMC ou l'exercice de la démocratie

Des activités proposées aux terminales en Enseignement moral et civique incitent à réfléchir aux menaces sur la démocratie.

La démocratie est un régime politique donnant une voix à chaque citoyen d’un pays. Pour que les jeunes apprennent le vivre ensemble et les fondements de notre démocratie, les cours d’EMC ont été créés.

L’EMC, Enseignement moral et civique, est obligatoire dès l'école primaire et continue tout au long de la scolarité. Selon Maxime Padioleau, enseignant, les cours d’EMC sont « complémentaires à ceux d’histoire. Ils permettent de faire référence à nos cours tout en les ouvrant à l’aspect plus démocratique ». Il ajoute que « la démocratie est fondamentale et doit être étudiée, car elle est le fondement de notre vie politique, tendant vers un idéal où le pays et les citoyens acceptent la contradiction ».

Des recherches et des exposés

Chaque professeur aborde le thème de la démocratie de manière différente. Dans ses cours, Maxime Padioleau a fait réaliser à ses élèves des exposés sur un pays démocratique et les a interrogés sur le fonctionnement de cette démocratie à travers des questions de société. Il leur a, également, demandé de travailler sur la constitution d’un pays non démocratique, que les élèves devaient adapter pour le rendre démocratique. Par exemple, un groupe a travaillé sur la constitution de Cuba. Bien que ce pays semble de plus en plus démocratique, des améliorations doivent être apportées. En effet, on y voit aussi la présence d'idées autoritaires dans le texte et dans l'hymne national, signe qu'il reste encore du chemin à parcourir.

Ces cours d'EMC sont, donc, nécessaires pour devenir un citoyen éclairé, car si le programme de terminale est principalement fondé sur le mot démocratie, d'autres notions importantes ont, aussi, été abordées en seconde et en première, comme l'état de droit et les libertés.

Mais la démocratie est-elle menacée ?

Aujourd’hui, on remarque que la démocratie peut être menacée par plusieurs facteurs. Selon Maxime Padioleau, la démocratie est en danger, et il parle même de « périodes où les dangers sont plus forts que d’autres ». On observe, également, une instabilité politique en France due aux dernières élections, créant une fracture dans le pays. On peut aussi retrouver ce danger à travers le taux d’abstention qui peut dépasser les 50 %. Les citoyens peuvent ressentir qu'ils ne sont pas toujours représentés ou qu'ils s’intéressent peu à la vie politique

Comment protéger ce mode politique fragile ?

Comme la démocratie est fragile, il faut la défendre pour nous permettre de vivre dans une convivialité saine. Maxime Padioleau propose de « remettre le citoyen au cœur de la vie politique ». Il s'agit de redonner goût aux fondements de notre pays pour que les opinions puissent diverger et protéger nos idées.

Elinor DEGAND-HELLIN, terminale D.

Élection présidentielle, rendez-vous majeur

L’un des piliers majeurs de la démocratie est le droit de vote. L'occasion pour nous de revenir sur le fonctionnement de celui-ci.

La Vème république, née en 1958, a été proposée par le général Charles de Gaulle et adoptée par un référendum, avec 80 % de "oui".

L'élection présidentielle : son histoire

Avant l'année 2000, le Président de la République était élu pour un mandat de sept ans. Aujourd'hui, le mandat est passé à cinq ans et les élections se déroulent au suffrage universel direct, et cela depuis 1965.

Dans la démocratie française, comme dans toutes les démocraties, il y a trois pouvoirs, qui sont séparés. Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement. Celui-ci est composé de deux chambres : le Sénat et l'Assemblée nationale qui votent les lois, mais les députés contrôlent aussi le gouvernement, et peuvent même le renverser avec une motion de censure.

Le Président, chef des armées

A la tête de l'exécutif, le Président, lui, promulgue les lois, nomme le gouvernement. C'est le chef des armées, il peut recourir au référendum ou encore dissoudre l'Assemblée nationale. Enfin, le pouvoir judiciaire contrôle l'application de la loi.

Lors de chaque élection, les candidats proposent des idées durant leur campagne. Celles-ci dépendent des partis auxquels ils appartiennent. En fonction de cela, ils évoquent des idées nouvelles comme l'écologie, le domaine social ou encore l'économie...

L'élection présidentielle au lycée : le ROC l'a fait

En 2017 comme en 2022, Vérane Menard, professeure-documentaliste au CDI, a décidé d’organiser des élections présidentielles au sein du lycée. Des élections auxquelles 971 élèves ont participé il y a trois ans. Le tout dans les conditions réelles.

Vérane Menard considère ces élections comme une manière de sensibiliser les "jeunes adultes" à leurs futurs droits et devoirs de citoyens.

Les lycéens ont, d'abord, eu une séance abordant les questions au coeur des programmes des 12 candidats, avant de découvrir les étapes nécessaires au vote. On peut citer : l'inscription électorale du jeune, le passage à l'isoloir ou encore le dépouillement.

De plus, des panneaux ont été réalisés par des lycéens pour présenter les programmes des différents candidats. A la suite de cette formation, les lycéens ont pu voter "en conscience" selon des idées, mais surtout selon leurs convictions. Afin de les préparer à la prochaine élection à laquelle ils participeront "pour de vrai".Nathan POHARDY, première F.

Délégués, l'apprentisage de la démocratie

Les élections des délégués de classe et de la commission culturelle offrent une bonne occasion de s'exercer concrètement à la démocratie.

En 1969, les élections de délégués ont été instaurées, sous la présidence de Georges Pompidou, par le ministère de l'Éducation nationale. Elles permettent aux élèves de se préparer à la vie citoyenne. Cela semble primordial au vu des statistiques, par exemple pour les élections législatives, qui montrent une baisse importante des votants : 81 % aux élections législatives de 1973 contre 48 % en 2022.

Le déroulement des élections de délégués

Les élections de délégués sont un moment important du début d'année, où chaque classe élit deux délégués. Les élèves qui se présentent commencent par un petit discours, dans lequel ils exposent leurs arguments. Après la présentation des différents projets de chacun, la classe passe au vote. Sur un papier, chaque personne écrit le nom de deux candidats, de préférence une fille et un garçon. Ensuite, on ouvre tous les papiers et un décompte est effectué. Les règles des élections citoyennes sont aussi respectées avec un premier et un deuxième tour. La fille et le garçon qui obtiennent le plus de voix sont élus délégués. Ils doivent tenir cette fonction tout au long de l'année et auront un rôle clé.

Délégués, un acte démocratique

Aujourd'hui, comme depuis leur lancement en 1969, les élections de délégués ont beaucoup de points communs avec les élections citoyennes. En effet, on élit des personnes en qui on a confiance, car elles participent au conseil de classe où des informations confidentielles peuvent circuler sur certains élèves. Ces élèves vont aussi être les porte-paroles et la voix de la classe tout au long de l’année.

C'est positif parce que la participation active des élèves dans ces élections, en votant et en se présentant comme candidat, les encourage à s'impliquer dans la vie de leur lycée, ce qui est essentiel dans une démocratie. En développant des compétences telles que la prise de parole en public, la persuasion, la négociation et la prise de décision collective, les élèves se préparent à devenir des citoyens engagés et responsables.

Comme le précise Jean-Philippe Pavageau, directeur-adjoint du lycée général et technologique, « l'importance des élections réside dans le fait qu'elles sont le moyen, l'outil démocratique tel qu'il se vit en France, donc tel qu'il se vivra pour les élèves dans les années futures en tant que citoyens ».

Être élu aussi à la commission culturelle

Instaurées en 1980, les élections des délégués culturels sont une spécificité du lycée Notre-Dame-du-Roc. Le délégué culturel représente sa classe dans les discussions et les décisions liées aux activités culturelles, en faisant le lien entre les élèves et les enseignants. Contrairement aux élections de délégués classiques, la désignation des délégués culturels repose davantage sur le volontariat que sur un scrutin formel. Bien que la présence d'un délégué à la commission culturelle ne soit pas obligatoire, elle assure une représentation des élèves dans le processus de sélection des propositions culturelles. Leur rôle implique de débattre, d'échanger et de réfléchir aux orientations culturelles, ainsi qu'à la sélection et à l'organisation de spectacles, dans le but d'ouvrir le lycée à une diversité d'expressions culturelles.

Ainsi, ces élections ne sont pas seulement un exercice scolaire, mais une étape essentielle pour former des citoyens engagés, capables de participer activement à la vie de leur communauté.

Ethan SAVARZEIX, première D.

La laïcité, en France et ailleurs

La laïcité est une notion essentielle de la démocratie française.

La laïcité réside dans la séparation de la religion et de l’Etat. Autrement dit, l’Etat inscrit la neutralité religieuse dans la loi en permettant à chacun d’être libre d’exercer ses croyances individuelles. La laïcité est apparue en France avec la Révolution, en 1789. Elle entraîne une égalité entre les citoyens en mettant directement la liberté d’expression et la liberté religieuse en avant.

Depuis la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905, la France est particulièrement attachée à cette valeur. La laïcité est, ensuite, instaurée pleinement au sein de la constitution française de 1958, se plaçant fièrement au premier alinéa du premier article, même si l'Alsace et la Moselle conservent un statut particulier.

La laïcité, une liberté ou une contrainte ?

La laïcité en France est un sujet récurrent de débats. Il n’est pas rare qu’exposer sa religion fièrement ne soit pas toujours très bien vu. Par ailleurs, des partis politiques souhaiteraient interdire certains habits religieux en public, non seulement dans les établissements scolaires, mais aussi dans la rue.

La laïcité comparée

Jess Ogden, une correspondante américaine, élève de première en Californie, nous fait part de son avis sur le sujet : « Je trouve que c’est ridicule. Les élèves devraient pouvoir fièrement honorer leur religion que ce soit avec une croix ou un voile. Je supporte la laïcité et je viens moi-même d’une minorité religieuse, mais je trouve que la neutralité devrait résider dans le fait d’être libre à ce sujet, de ne pas l’imposer et non de devoir la cacher ».

Jess Ogden explique également que, dans son lycée, cela fonctionne différemment : « On ne fait pas ça aux Etats unis, ou du moins pas dans mon lycée. Les élèves sont libres d’exposer leur religion, mais pas les professeurs afin d’éviter la discrimination. Pourtant, cela n’empêche pas certains enseignants particulièrement chrétiens et conservateurs de faire des commentaires désobligeants aux élèves vis à vis de leur religion ». En France, les professeurs, dans le cadre de leur travail, ne doivent pas exposer leurs opinions religieuses.

Bien que cette valeur nous soit chère, la France n'est pas le seul pays laïque à s’en être emparée. Le Brésil a été, par ailleurs, le premier pays à devenir laïque en 1891, suivi par les pays scandinaves.

Chloé GONCALVES-PEREIRA, terminale.

Restez informé et curieux grâce à nos outils numériques

Comme les articles précédents nous l'ont montré, s'informer à partir de sources fiables et diversifiées est primordial pour la démocratie.

Les abonnements à brief.me, brief.science et brief.eco proposés au lycée sont des outils précieux pour tous.

Brief.me propose une sélection quotidienne de l'actualité française et internationale, expliquée simplement. Cela permet de rester informé tout en développant son esprit critique.

Brief.science explore chaque semaine un sujet scientifique d'actualité (découvertes et événements marquants).

Brief.eco, quant à lui, met en lumière l'actualité économique chaque mercredi, en la reliant aux théories économiques. Les enjeux économiques n'auront plus de secrets pour vous.

Dossiers, infographies, chronologies, définitions, quizz,... ces outils proposent des informations sourcées. C'est à dire ? Si vous souhaitez connaître les sources de ces articles, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens proposés dans chacun d'eux pour être redirigés vers la source primaire, c'est-à-dire le(s) document(s) original(aux) (article, rapport, témoignage, vidéo,...). .

Ces ressources sont accessibles facilement depuis un téléphone ou un ordinateur via le compte École Directe, dans la section "Mes Applis". Ces outils permettent d'enrichir votre compréhension de sujets variés, de développer votre capacité d'analyse et de rester informés. Alors, pourquoi s'en priver !

Vérane MENARD,

professeur-documentaliste.

Jeunes reporters : informer pour agir !

Le Roc s'engage pour sensibiliser sur des enjeux de société.

Dans le cadre du projet "Jeunes Reporters pour l'Environnement"* en EMC (Enseignement moral et civique), plusieurs élèves ont choisi de s'impliquer dans la réalisation d'articles et de vidéos pour sensibiliser à des causes importantes. Entre gaspillage alimentaire et inclusion des personnes en situation de handicap, leur travail montre l'importance de l'information environnementale dans la démocratie.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Jules et Alexis ont décidé de traiter un sujet d’actualité : le gaspillage alimentaire : « Cela touche de nombreuses personnes, car beaucoup n’ont pas à manger tandis que d’autres gaspillent énormément », expliquent-ils. Leur projet visait à montrer comment limiter ce phénomène à travers des actions concrètes.

Cependant, leur travail de reporter n’a pas été sans obstacles : « Certaines personnes ont refusé de participer après s’être engagées », confient-ils. Malgré cela, ils ont persévéré pour démontrer que cet enjeu est crucial.

Un engagement citoyen

Pour eux, informer sur l’environnement joue un rôle clé dans la démocratie : « Cela permet de dénoncer des problèmes et d’être libre de s’exprimer ». Ils ont ressenti une responsabilité particulière en réalisant leur article : « On voulait bien faire et ne pas dire de bêtises, car c’était notre première expérience journalistique ».

L’intégration des personnes en situation de handicap

De leur côté, Adam et Renan ont choisi d’aborder l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail : « Les handicaps ont leur place dans les entreprises, mais certains obstacles demeurent à surmonter », expliquent-ils.

Leur projet vidéo leur a permis de se rendre sur le terrain et d’échanger directement avec des professionnels. Toutefois, ils ont rencontré des difficultés : « Nous avons tenté de contacter deux entreprises, mais leurs disponibilités ne nous ont pas permis d’aller les rencontrer ».

Une information essentielle pour la démocratie

Pour eux aussi, l’information joue un rôle dans la démocratie : « Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir intégrer les entreprises, et en parler est essentiel ». Ils ont ressenti une responsabilité en réalisant leur reportage : « C’est un sujet qui nous tient à cœur, car ces personnes n’ont pas accès à tout, surtout au travail »

Louison GERBAUD, seconde J.

*lien du concours :

La France, l'humain et ses frontières

Notre pays, loué pour sa diversité culturelle, divisé sur l'immigration.

La perception des étrangers en France est contrastée, alors que 10 % de la population française est étrangère ou issue de l'immigration récente (Insee). Pays des droits de l'homme et du citoyen, la France se veut une terre d'accueil fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Pourtant, la question des étrangers suscite souvent des débats passionnés.

Des défis à relever

La démocratie repose sur l'idée que tous les citoyens, quelle que soit leur origine, doivent avoir les mêmes droits et devoirs. La Constitution française garantit l'égalité devant la loi, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits".

Pourtant, de nombreux étrangers en France font face à des discriminations dans l'emploi, le logement ou même l'accès aux services publics. Bien que des lois contre le racisme et les inégalités existent, leur application reste parfois insuffisante. Des associations comme SOS Racisme ou la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) luttent contre les discriminations.

La naturalisation, un acte d'engagement républicain

L’intégration des étrangers repose sur des valeurs républicaines fortes. Avec la liberté, chaque individu doit pouvoir vivre librement en France, quelle que soit son origine ou sa religion. L’égalité garantit l'accès aux droits et opportunités pour tous. Enfin, la fraternité, la solidarité et le respect sont des principes fondamentaux y compris envers les étrangers. Cependant, l’intégration ne se fait pas sans effort. La maîtrise du français, la connaissance des lois et des valeurs républicaines sont essentielles pour obtenir la nationalité et participer pleinement à la vie démocratique.

Devenir Français n’est pas seulement une question de papier, c’est aussi un engagement envers les valeurs de la République. Lorsqu’un étranger demande la nationalité française, il doit prouver son attachement à ces principes. Les conditions de naturalisation exigent une résidence stable en France (au moins 5 ans), une intégration réussie, et l’adhésion aux valeurs républicaines.

Démocratie et accueil des étrangers : un équilibre à trouver

L’immigration est souvent au cœur des débats politiques. Certains plaident pour une ouverture plus large, tandis que d’autres estiment que l’immigration doit être mieux contrôlée. L’histoire montre que la France a toujours été une terre d’accueil : Polonais, Espagnols, Algériens... Tous ont contribué à la richesse culturelle et économique du pays. Ce sont aussi des jeunes au sein de nos lycées. Plusieurs élèves du Roc ne possèdent pas la nationalité française ou ont une double nationalité. Ces élèves restent des citoyens impliqués dans la vie de leur établissement et dans les valeurs de notre démocratie. Nous devons continuer à défendre un modèle où l’intégration repose sur la justice et l’égalité, sans tomber dans l’exclusion ou la discrimination.

Les étrangers en France ne sont pas seulement des "nouveaux arrivants", mais aussi des citoyens en devenir qui enrichissent la société. La démocratie française, en garantissant leurs droits, reste fidèle à ses valeurs fondamentales. L'égalité ne doit pas seulement être un principe, mais une réalité pour tous.

Chloé DA CUNHA FARIA, terminale C.

Kery James, la voix des sans-voix

Depuis les années 1970, le rap est bien plus qu’un simple courant musical : c’est une voix venue d’en bas, née dans les ghettos américains, avant de résonner dans les quartiers populaires du monde entier. Ce genre musical a offert aux plus démunis une tribune pour raconter leur quotidien, dénoncer les injustices et revendiquer leur place dans la société.

Plus qu'un rappeur

En France, impossible d’évoquer le rap et la démocratie sans citer Kery James. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est bien plus qu’un rappeur. C’est un acteur, réalisateur (notamment du film Banlieusards) et scénariste. Mais, surtout, il est l’une des figures emblématiques du rap français engagé, un artiste qui a fait de chaque texte un combat politique comme dans son morceau À l’ombre du show business :

« Mon art est engagé, mon art a un sens, mon art a une opinion, mon art est intense, mon art ne s’excuse pas s’il vous gêne ».

La démocratie, c'est d'abord s'éduquer

Pour lui, la musique est une arme. Un moyen de défendre la liberté d’expression, de briser le silence qui entoure les quartiers populaires et de rappeler que, dans une démocratie, chaque voix doit compter, y compris celles qu’on préfère ignorer.

Sans le rap, les habitants des banlieues resteraient des citoyens de seconde zone, invisibles dans la représentation politique. À travers ses textes, Kery James dénonce une démocratie qui proclame l’égalité dans les discours, mais qui produit de l’exclusion dans les faits. Il s’en prend aux violences policières, à la discrimination à l’embauche, à l’héritage colonial. Il affirme que la démocratie, c'est d'abord s’éduquer, comprendre puis agir.

Finalement, le rap engagé est bien plus qu’une musique. Lorsqu’il refuse de se "vendre" au simple divertissement, lorsqu’il reste fidèle à sa vocation première, il devient un véritable outil démocratique. Une parole libre, directe, accessible. Une parole qui appartient à tous, surtout à ceux qu’on refuse d’écouter.

Clara SAVOY, terminale A.

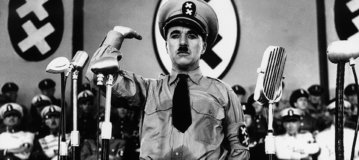

Chaplin contre la tyrannie

Le Dictateur est un film du réalisateur Charlie Chaplin en 1940. Il parle d’un coiffeur juif qui rentre chez lui plusieurs années après la fin de la Première Guerre mondiale. Il découvre que sa communauté est persécutée par le dictateur de Tomanie : Adénoyd Hynkel.

Un contexte fort

Le Dictateur montre le contexte de l’époque de la sortie du film avec des scènes ou des personnages qui ont beaucoup de similitudes avec la réalité. Le personnage d’Adénoïde Hynkel est la caricature évidente d’Adolf Hitler, chancelier allemand depuis 1933. Il le représente avec une moustache mais aussi une double croix en référence au parti nazi symbolisé par une croix gammée. Au début du film, Hynkel fait un discours, où il parle de façon brutale des Juifs en faisant référence à la congrès de Nuremberg (annonces d’Hitler sur les lois contre les Juifs, 1936).

Napoloni, autre personnage du film, caricature Mussolini, dictateur italien au pouvoir depuis 1922. Ce film remet, donc, plusieurs scènes dans le contexte contemporain avec une touche d’humour signée Charlie Chaplin.

Du film à la démocratie

C'est un film démocratique, car Charlie Chaplin fait une satire d’une dictature par le cinéma. De plus, à la fin du film, Charlie Chaplin propose un discours qui restera connu dans l'histoire du 7ème art. Il montre les aspects négatifs de ce pouvoir pour en donner le positif comme le montre cette phrase : « Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible ». Ce discours du film propose un monde parfait, selon Charlie Chaplin. Enfin, ce film peut être vu par les futures générations du fait de son humour et de la présentation du contexte de l’avant-guerre.

Ethan SAVARZEIX, première D.

La démocratie au XXIIIe siècle

Star Trek est LA série de science-fiction qui incarne la démocratie.

La série de science-fiction Star Trek créée en 1966 par Gene Roddenberry raconte l'histoire de la mission quinquennale du vaisseau spatial NCC-1701 USS Enterprise, de son capitaine James T. Kirk et de son équipage au XXIIIème siècle. Leur objectif : découvrir de nouvelles vies et de nouvelles civilisations ainsi qu'explorer la galaxie, là où aucun homme n'est jamais allé de manière pacifique.

Les valeurs de Star Trek

Au XXIIIème siècle, sur Terre, tous les pays ont cessé d'exister pour donner naissance à la Terre-Unie, où l’Humanité a mis fin à la guerre, à l'esclavage, au racisme et à toute forme de discriminations. Dans Star Trek, tous les humains sont égaux et libres de s'exprimer comme ils veulent, qu'ils soient hommes ou femmes.

Les personnages

Sur la passerelle de l'Enterprise, le réalisateur Gene Roddenberry a placé aux côtés du capitaine Kirk, malgré le contexte de la Guerre Froide en 1966, Pavel Andreievich Chekov, d'origine russe, alors que, durant cette période, Etats-Unis et URSS ont des relations tendues. De plus, Roddenberry met en scène une femme afro-américaine dans les personnages principaux pour montrer que tout le monde peut vivre ensemble de manière égale et chacun a le droit d'avoir son opinion et ses croyances. Aussi, le second du capitaine, Mr Spock, vient même d'une autre planète !

Star Trek et la démocratie

Star Trek met en valeur tous les piliers de la démocratie : chaque personne participe de manière tout aussi importante, tout le monde peut s'exprimer librement tant qu'il respecte les autres, tous les membres d'équipage sont considérés de manière égale, et chaque personne est traitée de manière juste.

Nous ne pouvons qu'espérer que l’Humanité évoluera dans un monde aussi parfait. Longue vie et prospérité.

Clovis PEGHEON, seconde E.

Démocratie et fake news : danger !

Billet d'humeur sur la manière dont la prolifération de fausses informations est devenue une menace pour la démocratie.

C’est un fait : si l’on s’intéresse à l’actualité, on se rend compte que la démocratie, en France et dans le monde, est aujourd’hui affaiblie.

Un scepticisme grandissant

De nombreuses raisons peuvent l’expliquer : de plus en plus de citoyens se méfient des hommes et femmes politiques, considérant que leurs décisions sont plus tournées vers leur propre intérêt et non celui de leurs concitoyens. Le recours à la violence verbale dans les débats publics peut aussi lasser les électeurs.

Mais, la multiplication des fake news est un autre facteur majeur de cette désaffection pour notre régime politique : elle entraîne un scepticisme envers les informations, les médias, les sciences…

Les bulles de filtre sont, en partie, responsables, car elles enferment les internautes dans leurs croyances : à cause des algorithmes, ils ne côtoient que des opinions ou des personnes sur Internet avec lesquelles ils partagent les mêmes idées.

Des conséquences dangereuses

Ces fausses informations, volontairement trompeuses, entraînent une désinformation stratégique, fragilisant ou même remettant en cause les piliers de notre démocratie. En ne sachant plus à qui se fier, les citoyens peuvent être désorientés et perdre confiance envers les médias et les institutions. En effet, la démocratie ne peut exister que si on peut voter. Il faut, donc, pouvoir accéder à l’information pour voter en toute connaissance, mais aussi pour débattre.

Mais, les fake news peuvent fausser le vote, citons par exemple le cas du Brexit en 2016, miné par les fausses informations comme les millions de livres sterling donnés à l’Europe au lieu d’être utilisés pour les Britanniques. Les fake news ont aussi sapé l'élection présidentielle américaine de 2024, dénigrant la candidate démocrate Kamala Harris.

Enfin, l’essor de l’intelligence artificielle entraîne une distinction de plus en plus difficile entre vérité et mensonge : chacun peut produire une information non vérifiée, et participer à une campagne de désinformation à grande échelle.

Quelles solutions ?

Afin de rétablir la confiance des citoyens envers les médias mais aussi les institutions, la priorité doit être l'éducation des enfants mais aussi des adultes. Il faut apprendre à distinguer le vrai du faux, à évaluer la qualité d'une information, à ne pas se laisser déborder par l'émotion face à l'information. Il faut, donc, toujours exercer son esprit critique.

Cela doit se faire en milieu scolaire mais aussi par des conférences organisées par des associations, des entreprises ... pour toucher toutes les catégories sociales et tous les âges.

Une autre solution doit aussi être l'encadrement des sites et plateformes sur Internet par les pouvoirs publics. Mais, c'est d'abord aux géants du Net comme Meta ou Tik Tok de prendre leurs responsabilités et de contrôler les contenus diffusés.

Voilà pour ce billet d'humeur sur une évolution dangereuse...

Nathalie RETIF, professeur.

Un hommage aux droits des femmes

Une exposition photographique poignante proposée par le CYEL

Du 7 mars au 31 mars, le hall de l’auditorium du CYEL, Centre culturel de La Roche-sur-Yon, accueillait une exposition photographique. Organisée par la ville de La Roche-sur-Yon en partenariat avec la préfecture de la Vendée, cette initiative s'est inscrite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Elle mettait en lumière 25 portraits de femmes, accompagnés de témoignages retraçant l’évolution de leurs droits entre 1965 et 1975.

Les droits des femmes : un combat pour l’égalité

Les droits des femmes sont un ensemble de principes et de lois visant à garantir l’égalité entre les sexes, en mettant fin aux discriminations dont elles sont victimes. Au cours de l’histoire, de nombreuses luttes ont permis d’obtenir des avancées majeures. Notamment en matière de droit au travail, d’éducation, de santé et de participation à la vie politique. Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes rappelle l’importance de ces acquis et les défis qu’il reste à relever.

1965-1975 : une décennie décisive

La période mise à l’honneur par cette exposition a été marquée par des avancées significatives pour les droits des femmes en France. En 1965, une réforme majeure permet aux femmes mariées de travailler sans l’autorisation de leur époux et d’ouvrir un compte bancaire à leur nom. Quelques années plus tard, en 1970, une nouvelle loi donne aux deux parents les mêmes droits et responsabilités dans l’éducation de leurs enfants, alors qu’avant, seul le père avait le dernier mot sur les décisions importantes.

D’autres combats emblématiques voient également le jour, tel que celui pour la légalisation de la contraception et de l’avortement. En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. Mais, ce n’est qu’en 1975 que la loi Veil, légalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est adoptée après de nombreux débats.

Une exposition mémorielle et engagée

À travers ces 25 portraits et témoignages, l’exposition offre un regard intime et humain sur ces évolutions historiques. Chaque récit illustre le chemin parcouru et souligne l’importance de poursuivre la lutte pour cette égalité. On peut considérer cette exposition comme un hommage aux femmes qui ont œuvré pour faire avancer leurs droits.

Thalia GABORIAU, terminale E.

« Mes petits messagers de mémoire », Lili Leignel

Le mardi 25 mars, les élèves de terminale se sont rendus à l’amphi Réaumur pour écouter le témoignage de Lili Leignel.

Le 27 octobre 1943, Lili Leignel, qui avait alors 11 ans, a été arrêtée ainsi que ses parents et ses 2 frères. Ils ont, ensuite, été déportés dans le camp de Ravensbrück, puis celui de Bergen-Belsen. Son papa est déporté, lui, à Buchenwald. Lili Leignel côtoie Anne Frank, Simone Veil, Geneviève De Gaulle-Anthonioz…Lili tâche de survivre malgré le froid, la faim, et elle se souvient encore des chansons et des poésies qu'elle a apprises. Avec ses deux frères et sa maman, ils seront rescapés de ces « camps de la mort lente », mais pas leur père.

Un témoignage bouleversant

C’est avec beaucoup d’émotions que les élèves ont accueilli, pendant deux heures, un récit structuré et documenté. Aujourd’hui, Lili Leignel parcourt la France mais aussi l'Europe pour témoigner de l’horreur de la déportation. Son leitmotiv : témoigner devant des jeunes qui deviennent alors ses « petits messagers » pour perpétuer la mémoire. Son livre Je suis encore là peut être emprunté au CDI. Son témoignage nous laissera à tous des souvenirs poignants et émouvants, et s’inscrit, donc, dans notre « devoir de mémoire ».

Les professeurs d'Histoire.

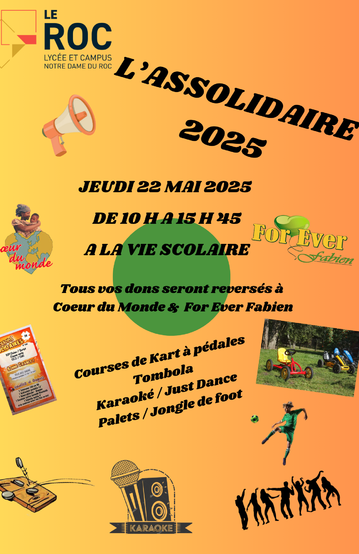

L’Assolidaire : réservez votre 22 mai !

Depuis 2012, le Roc s'engage pour aider les enfants.

Cette journée de solidarité permet aux élèves du lycée de participer à diverses actions et de récolter des fonds pour soutenir deux associations. « Cœur du monde » aide une école à Androka, Madagascar, en fournissant un repas quotidien aux enfants.

Cette année, les fonds seront versés également à l’association « For Ever Fabien », qui aide les services pédiatriques du CHD de La Roche-sur-Yon, des CHU de Nantes et de Poitiers en fournissant des équipements et des ressources pour améliorer les soins aux enfants.

Des élèves de première bac pro AGOrA (Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) travaillent à l'organisation pour vous concocter une journée sous le signe de l'enthousiasme et de la solidarité.

Au programme, des activités et compétitions pour tous (kart à pédales, tombola, karaoké et Just Dance, palets, jongle de foot...). Les élèves du lycée hôtelier préparent pour l'occasion des brownies. Miam miam !

On compte sur vos dons !

Tous vos dons seront reversés aux associations « Cœur du monde » et « For Ever Fabien ». On compte sur votre générosité !

Laurence COUSSEAU

et Myriam THIBAULT,

encadrantes.

Les premières du Roc à la découverte de Paris

Dans le cadre de leur programme d’histoire, les sept classes de première du lycée général ont arpenté les rues de la capitale.

Du 16 au 17 janvier et du 23 au 24 janvier, les différentes classes de première du lycée général ont participé à un voyage au cœur de la capitale française.

Le séjour a été organisé par les professeurs d’histoire-géographie afin de comprendre et de percevoir les bouleversements que Paris avait connus au cours du XIXème siècle. Le réveil a été très matinal puisque le départ était fixé à 2 h 30 du matin ! Les élèves ont pu, alors, terminer leur nuit dans le bus et découvrir la Tour Eiffel aux premières heures du jour, sans cependant s’y arrêter. En effet, la première visite était prévue dès 10 h, il ne fallait pas être en retard !

De nombreuses visites au programme

Les classes ont, alors, été séparées pour visiter les nombreux monuments comme les Invalides, monument où se trouve le tombeau de Napoléon 1er, mais aussi le musée des Armées qui a permis aux élèves de connaître l’histoire de la France sous le premier et le second Empire. Les élèves ont aussi pu déambuler dans un autre musée, celui d’Orsay, qui est une ancienne gare et où sont exposées, aujourd’hui, des œuvres mondialement connues comme l’autoportrait de Vincent Van Gogh ou encore Les Glaneuses de Jean-François Millet. Un des objectifs fixés par les enseignants : choisir deux tableaux, son préféré et celui moins apprécié. Deux classes ont pu se rendre à l’Opéra Garnier construit par Jean-Paul Garnier sous les ordres de Napoléon III, un magnifique monument, qui illustre le talent à la française à cette époque avec des pièces somptueuses. Mais, il n'a, malheureusement, jamais pu être fini entièrement. D'autres classes, elles, ont pu avoir une visite guidée du Sénat.

Les élèves ont aussi beaucoup marché (15 km par jour !) pour découvrir de nombreux quartiers comme le boulevard Saint-Germain, célèbre pour ses immeubles construits sous le baron Haussmann de 1853 à 1870, ou la magnifique basilique du Sacré-Cœur dans le quartier de Montmartre, inaugurée en 1891, d'où ils ont pu découvrir une très belle vue sur tout Paris, mais aussi prendre la fameuse photo sur les marches. La cathédrale Notre-Dame de Paris, dont les travaux ont été officiellement achevés le 7 décembre 2024, a pu être visitée par 3 classes, à leur plus grande surprise, car ce n'était pas prévu, mais la file d'attente étant très réduite à ce moment-là, les élèves ont réussi à se faufiler et à entrer !

Le dernier lieu important de la ville de Paris visité par toutes les classes de première a été le cimetière du Père Lachaise, où de nombreuses personnalités comme Molière ou Jean de la Fontaine sont enterrées et où se trouve le mur des Fédérés, qui rappelle la Commune de Paris en 1871. Mais, les classes se retrouvaient pour déjeuner ensemble, au Jardin des Tuileries et au Carrousel du Louvre, autres lieux emblématiques de Paris.

Un cours d'histoire grandeur nature

Ce séjour n'a donc pas été de tout repos, mais la culture générale était au rendez-vous, car Paris a été profondément bouleversé au XIXème siècle, ce dont les élèves ont pu se rendre compte. Chaque monument avait son histoire à raconter aux élèves et aux professeurs. Et, pour garder une trace, chaque élève devait rédiger un carnet de voyage comportant des photographies, des points de connaissances appris, leur ressenti face aux monuments, à la ville.

Un ressenti positif

« C'est bien mais trop court ! Le séjour était incroyable, mais pas à faire en hiver ! C'était trop bien de faire un voyage pédagogique, on n'en fait pas souvent, mais quand ça arrive, ça permet de voir de nouvelles facettes des gens qui nous entourent au lycée ! Ma visite préférée : le tombeau de Napoléon aux Invalides. A Orsay, c'était trop beau les peintures et les sculptures ». Voici quelques commentaires d'élèves réjouis de leur voyage.

Aux professeurs, maintenant, de continuer à proposer ce séjour aux futurs élèves de première !

Ethan SAVARZEIX, première D.

Quand la fiction illustre un futur possible !

En production depuis 2016 et disposant d'un budget exceptionnellement important, Arcane est une série télévisée d'animation américano-française, dont le scénario prend place dans l'univers du jeu vidéo League of Legends.

Composée de deux saisons qui paraissent respectivement en 2021 et 2024, elle est produite par le développeur américain Riot Games en collaboration avec le studio d'animation français Fortiche Production. Sa diffusion à l'international sur Netflix lui a permis d'obtenir une popularité croissante.

Chloé DA CUNHA FAIRA,

terminale C.