Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Au lycée, l'engagement on connaît !

| N° 36 - Mai 2018 | www.lycee-saintjoseph-lamballe.net |

Anaëlle Durand se passionne pour la Russie

Notre ancienne élève a obtenu le bac ES spécialité mathématiques en 2011.

Vous souvenez-vous de certains professeurs ?

Je suis toujours en contact avec ma professeur de russe, Evguenia Tsvetkova. Je me souviens de Annie Burel en SES, Stéphane Gaubert en maths, Annie Raymond-Lemée en anglais, Nicole Taillard et Évelyne Le Berre en français, Marie-Thérèse Rouxel-Tohier en histoire-géographie et Yvon Gesret en physique-chimie.

Quels sont vos souvenirs du lycée ?

Je garde un excellent souvenir du lycée, où je me suis fait de très bons amis. Les professeurs étaient à notre écoute et une bonne ambiance régnait entre les différents niveaux de classes. Je me souviens de la veillée avant les vacances de Noël, des spectacles de fin d’année, de la qualité des repas au Croq’Jo, du parfum de la lavande près du bâtiment D... J'ai aussi eu la chance de voyager en Italie, en Tunisie et en Russie qui fut un séjour déterminant pour la suite de mon parcours.

Quelles études avez-vous suivies ?

J'ai suivi deux licences en parallèle à l’Université Rennes 2, l'une en Histoire et la seconde en anglais. J'ai continué à suivre des cours de langue russe en option. Passionnée d'Histoire contemporaine, j'ai poursuivi en master recherche d'Histoire et relations internationales et interculturelles. Après cela, j'ai décidé d'effectuer un second master afin de me préparer aux concours du ministère des Affaires étrangères. Je suis entrée à l'Institut national des langues et civilisations orientales, appelé aussi « Langues O’ ». Il s'agit d'un lieu unique, fondé en 1669, où sont aujourd'hui enseignées une centaine de langues et de civilisations. On peut y étudier le russe, l'arabe, le chinois, mais aussi le quechua, le wolof, le letton ou le turkmène ! Mon master est pluridisciplinaire et professionnalisant : nous suivons des cours de droit, d’économie, de sciences politiques et de langues et nous devons réaliser deux stages.

Etes-vous partie étudier à l'étranger ?

Sur mes cinq années d’études à Rennes, j’ai en réalité passé deux ans à l’étranger. J'ai effectué ma troisième année de licence à la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest en Roumanie grâce au programme Erasmus. Après cette année très enrichissante, je suis de nouveau partie à l’étranger grâce à mon directeur de mémoire de master qui a créé un partenariat entre l'Université Rennes 2 et l'Université Fédérale de l'Oural à Ékaterinbourg. J'ai ainsi effectué ma première année de master d'Histoire en Russie. J'appréhendais la barrière de la langue et la rudesse de l’hiver, mais ce séjour dans l'Oural a été une formidable expérience.

Avez-vous effectué des stages au cours de vos études ?

A l’issue de mon année universitaire en Roumanie, j'ai réalisé un stage au sein de l'ONG « ARCA », qui vient en aide aux réfugiés et aux migrants en facilitant leur intégration au sein de la société roumaine. J'ai notamment participé à un programme d'accueil de quarante réfugiés irakiens piloté par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Cette expérience m'a beaucoup apporté humainement. J'ai ensuite effectué deux stages au sein du service de presse de l'ambassade de France à Moscou, à l'été 2016 puis pendant quatre mois en 2017. Les principales missions de ce service sont d'expliquer la politique française, de traiter l'information et d'entrer en contact avec les médias. Mes tâches consistaient à rédiger des notes diplomatiques et des revues de presse, à animer le site web et les réseaux sociaux de l'ambassade ainsi qu’à réaliser des reportages photographiques ou vidéo lors d'événements. J'ai pu assister à des temps forts comme la fête nationale du 14 juillet ou le Championnat du monde d'escrime artistique de Kolomna, auquel participaient des équipes françaises. L'événement le plus marquant fut l'aventure spatiale de Thomas Pesquet. Le 2 juin 2017, j'ai assisté à la retransmission en direct de l'atterrissage de l'astronaute français et de son collègue russe Oleg Novitski dans les steppes du Kazakhstan depuis le Centre de contrôle des vols spatiaux de Korolev près de Moscou. Deux mois plus tard, je les rencontrais à l’occasion de leur cérémonie de retour à la Cité des Étoiles, où se situe le Centre d'entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine. Ma mission était de rédiger un article pour le site de l'ambassade et de réaliser un reportage photos. Il fut fascinant de discuter avec des astronautes de différentes générations !

A quelle carrière vous destinez-vous ?

Je me destine au métier de diplomate qui est accessible par voie de concours. Je passerai cette année le concours de Secrétaire des Affaires Étrangères Cadre d'Orient (catégorie A de la fonction publique) et le concours de Secrétaire de Chancellerie (catégorie B). Les places étant très peu nombreuses, je suis également ouverte à toute autre opportunité de travail dans les relations internationales (ONG, entreprises).

Propos d'Anaëlle DURAND recueillis par Valérie HERAULT.

La Corée du Nord : un monde à l'Est

La Corée du Nord, ou officiellement la République populaire démocratique de Corée, est un État dirigé par le parti du travail de Corée. Il fonctionne selon une logique totalitaire. En 2015, il était peuplé de 24,9 millions d'habitants. Avec 1,3 millions de soldats, c'est le pays le plus militarisé au monde. A titre de comparaison, la Chine possède une armée de 3,5 millions de soldats pour 1 milliard 350 000 habitants et les Etats-Unis 1,4 million pour 315 millions.

Un pays soupçonné à juste titre

La Corée du Nord a signé plusieurs traités l'engageant à respecter les droits de l'Homme. Mais, en raison du manque d'informations disponibles, il est très difficile de vérifier leur respect. Des organisations non gouvernementales accusent la Corée du Nord de ne pas respecter certaines libertés fondamentales.

La Corée du Nord a également un puissant allié la Chine qui a, elle même, soutenu la Corée du Nord lors de la guerre de Corée. Mais ce pays connaît des tensions avec les États-Unis car, en 1994, ils la suspectaient de chercher à fabriquer des armes nucléaires.

Ce n'est pas le seul délit que l'on reproche à la Corée du Nord puisque, dans les années 1990, elle était soupçonnée, entre autres, par la Russie et le Japon d’exporter des drogues produites sur son territoire.

Un autre sujet intéressant sur lequel l'on se pose des questions est l’éducation nord-coréenne. En effet, le système éducatif nord-coréen est fortement centralisé et sous le contrôle de l'État. L'enseignement est gratuit et obligatoire en Corée pendant onze années, de 6 à 17 ans.

Un événement important ayant attiré les regards il y a quelque temps est celui des Jeux Olympiques puisque la Corée du Nord a participé à cette dernière édition de haut niveau. Elle dispose de sa propre équipe olympique depuis 1957. Entre 1957 et 2006, elle a remporté 8 médailles d'or, 12 d'argent et 30 de bronze. En Corée du Nord, l'un des sports les plus pratiqués est le taekwondo qui est un art martial coréen.

Mathys CACHEUX.

La place de la femme dans la société

Des élèves du lycée donnent leur avis sur le sujet.

Suite à l'affaire Weinstein et à la tribune des 100 femmes signée par de nombreuses personnalités comme Catherine Deneuve, les lycéens du BDL ont eu l'idée de proposer un débat pour que les élèves puissent s'exprimer sur la place de la femme dans la société d'aujourd'hui et de demain. Pour lancer le débat, les animateurs ont présenté des études soulignant les métiers les plus ou les moins exercés par les femmes ou encore les filières où elles sont les plus ou moins représentées dans l'enseignement supérieur.

Pour les lycéens, la place de la femme s'est améliorée durant la deuxième moitié du XXe siècle, mais elle n'est pas encore parfaite. Certaines zones d'ombre persistent : les inégalités de salaire et les discriminations à l'embauche. La majorité des lycéens pense que l'éducation peut abolir les clichés. Parmi les problèmes soulevés, ils ont évoqué le regard des autres et le jugement auquel le corps de la femme est sans cesse exposé. L'utilisation de son corps dans la publicité et les clips vidéos entretiennent ces clichés qui sont ensuite sources de complexes. Les hommes peuvent rencontrer les mêmes problèmes mais dans une moindre mesure. Les clichés prennent la forme de pressions sociales et sont problématiques car ils entachent son image qui souvent se réduit à un corps parfait.

Emmanuel Macron a créé un secrétariat chargé de l'égalité femmes-hommes. Il est dirigé par Marlène Schiappa. Faisons voeux que son action contribuera à une prise de conscience.

Carla JAUNEAU.

Top départ pour la filière STMG

En septembre 2018, le lycée accueillera une nouvelle filière, le bac technologique STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion). Questions, réponses avec le directeur du lycée, M. Emmanuel Ferron.

Pour quel type d'élèves ce bac est-il conseillé ?

Cette filière est technologique, elle se situe donc entre le général et le professionnel. Il y aura des apports théoriques comme dans une filière générale mais aussi des apports techniques en travaillant en groupe notamment. Cette voie est conseillée aux élèves qui pensent que le bac ES est trop compliqué pour eux.

La demande est-elle forte ?

Oui. Sur trente-huit élèves de Seconde qui ont quitté l'établissement l'année dernière, vingt-cinq l'ont fait pour se rendre dans un établissement où ils allaient poursuivre leurs études en STMG. La création de cette filière répond à un véritable besoin. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site du lycée pour davantage de renseignements.

Il y aura donc de nouveaux professeurs et de nouvelles matières ?

Tout à fait, il y aura les matières générales que l'on connaît déjà comme les maths ou le français et de nouvelles disciplines techniques spécifiques au bac STMG : l'économie/droit, le management des organisations et les sciences de gestion.

Jules PENHARD.

La Radio BDL monte le son

Depuis novembre le lycée possède sa propre radio la « Radio BDL ». Dix élèves se relayent pour assurer son fonctionnement.

Leur but est d'animer le lycée, de transmettre des informations sur l'établissement de façon ludique et vivante.

Des informations variées

Des musiques, des sujets d'actualité ou encore l'horoscope sont émis depuis cette radio. Le mardi, de 12h15 à 13h15, ces animateurs se retrouvent dans une salle de cours du bâtiment B.

La radio est amplifiée grâce à un système d'importantes enceintes. Durant la semaine, chaque animateur prépare ses informations ou ses interviews micro-trottoir attitrées pour les présenter le mardi suivant.

Une idée innovante

L'atmosphère dans le local de transmission en direct est très sympathique et conviviale. Personnellement, je trouve cette idée de radio très intéressante et originale pour un lycée.

L'établissement payant des droits à la SACEM, la radio peut diffuser des musiques d'actualité. En espérant que cette radio persiste au lycée Saint-Joseph dans les années futures.

Nathan THIRION.

La vie de notre professeure de russe

Madame Tsvetkova m'a raconté quelques passages de sa vie entre deux pays.

Elle est née en Russie dans la petite ville de Kinechma qui borde le fleuve Volga, à 400 km de Moscou. Mme Tsvetkova a étudié dans sa ville natale.

Lieutenant de l'armée rouge

Enfant, elle ne se rendait pas compte qu'elle vivait sous un régime communiste. Il fallait être digne pour faire partie de ses différentes organisations : avoir de bonnes notes, être exemplaire, connaître la charte de l'organisation, participer aux différentes actions menées. Au lycée, elle n'aimait pas particulièrement les sciences-physiques ni les cours d'EPS en hiver, lorsqu'on leur demandait de faire des courses chronométrées de ski de fond. En plus des matières générales, elle avait comme toutes les filles, des cours de couture pendant que les garçons apprenaient le bricolage.

Dès son plus jeune âge, elle a suivi une préparation militaire d'entraînement au tir à la mitraillette Kalachnikov, qu'elle a poursuivie jusqu'en études supérieures. Ce qui lui vaut le grade de lieutenant de l'armée rouge.

La participation aux exercices de protection de la population en cas d'attaque nucléaire ou de gaz était obligatoire. Mme Tsvetkova a profité des nombreuses activités extra-scolaires gratuites à l'époque communiste.

Une grande passion pour la France

La culture française a imprégné son enfance. Elle en a étudié l'histoire et la littérature à partir de l'école primaire. Mme Tsvetkova a commencé à apprendre notre langue vers 10 ans grâce à sa professeure, Mme Larissa Borissovna. Elle a continué le français pendant cinq ans à l'université où elle a décroché le diplôme de professeur de français, en tant que langue étrangère. Il y a 20 ans elle s'est installée en France. Elle a continué ses études et a obtenu une licence des sciences de l'éducation à Rennes 2.

Une vie en Bretagne

Cela fait 15 ans que Mme Tsvetkova est professeure au lycée Saint-Joseph. Elle est ravie d'enseigner aux trois niveaux le russe , langue parlée par 280 millions de locuteurs dans le monde.

De plus, elle est experte judiciaire auprès de la Cour d'Appel de Rennes en interprétariat et traduction russe depuis 2002. Elle travaille aussi dans les centres d'accueil des réfugiés pour aider les Russophones en constituant leurs dossiers de demande d'asile. Elle traduit également des documents d'état civil.

Même si Mme Tsvetkova est très heureuse de vivre en France, elle n'oublie jamais son pays natal et retourne tous les deux ans en Russie pour voir sa famille et ses amis.

Tous les deux ans, elle organise également un voyage à Moscou ou à Saint-Petersbourg pour ses élèves.

Louise DURU.

1968, l'année où le bac a été donné !

Les étudiants n'étudient plus, les enseignants n'enseignent plus, les administrations sont perdues !

A la fin des Trente glorieuses, la société de consommation s'installe, la classe moyenne explose. L'effectif universitaire s’accroît : de 1960 à 1967, près de 40000 étudiants, chaque année, viennent grossir les rangs des universités françaises. C'est alors un monde jeune, moderne, désireux de liberté

Cependant, ce dernier se heurte aux vieilles traditions françaises, aux valeurs strictes et hiérarchiques de l'enseignement moral public et familial. Les jeunes Français revendiquent la liberté d'expression, la liberté politique et bouleversent ainsi tous les principes de l'ancienne France, dans laquelle ils n'avaient jusqu'alors pas la place pour s'exprimer. Parmi leurs leaders, Daniel Cohn-Bendit, jeune étudiant franco-allemand de l'université de Nanterre, aujourd'hui politicien de gauche (dans le parti Europe Écologie-Les Verts) et actif au niveau européen.

En 1968, la France n'offre pas aux jeunes Français les moyens de s'intégrer dans la société en perpétuelle modernisation. Pour exemple, le baccalauréat n'est proposé que sous la forme d'un diplôme général qui n'admet pas encore de formation professionnelle ou technologique. Un malaise étudiant s'installe rapidement et engendre d'importantes manifestations. Les infrastructures scolaires sont fermées, les professeurs font grève, les étudiants sont dans la rue.

80 % de réussite au bac

Les administrations scolaires sont dépassées par la situation. Elles demandent au pouvoir public d'effectuer une réforme exceptionnelle du baccalauréat afin d'apaiser les tensions. En effet, ce dernier est négligé par les étudiants bien qu'il doit avoir lieu un mois plus tard. Le ministre de l'éducation nationale, Alain Peyrefitte, est contraint de renoncer à ses fonctions. Le système éducatif français est bouleversé et doit donc adopter des mesures drastiques : les sessions d'examens sont allégées et prennent la forme d'un entretien oral.

En 1968 l'examen du baccalauréat ne dure que quelques heures et les résultats sont communiqués le soir même. 1968 est alors l'année qui présente le meilleur taux de réussite au bac : près de 80 %, un record pour l'époque ! (Si l'on considère que la réussite moyenne sur 10 ans était d'environ 60 %). C'est l'année où le bac a été donné !

Ermeline TESTARD,

Mathilde ROBERT.

Une république déstabilisée

Depuis 1958, Charles de Gaulle est au pouvoir. Il a atteint les dix ans de présidence de la République en 1968, à l'âge de 78 ans, ce qui montre que la politique de cette époque est stabilisée, contrairement à la IVe République.

En 1965, pour la première fois, les élections présidentielles se déroulent au suffrage universel direct. Ce qui est surprenant, c'est que de Gaulle n'est pas élu dès le premier tour. Il se retrouve donc au second tour confronté à François Mitterrand, ancien ministre de la quatrième république et candidat unique de la gauche.

Malgré tout, le général emporte les élections avec 55,2 % des voix. Mais les Français se disent qu'une alternance est possible.

Une érosion du gaullisme émerge, confirmée par les élections législatives de 1967. Certains centristes, tel Valéry Giscard d'Estaing, et démocrates-chrétiens, comme Jean Lecanuet, prennent des distances avec le chef de l'Etat.

Par ailleurs, l'extrême droite ne pardonne pas au général le procès de Vichy ni "l'abandon" de l'Algérie française.

En dépit des succès du pouvoir et de l'adoption progressive d'une constitution renforçant le pouvoir exécutif, les pratiques autoritaires du général suscitent une critique croissante.

Le 13 mai 1968, la CGT et la CFDT appellent à la grève générale et organisent une manifestation de soutien aux étudiants contre la répression policière. Ainsi, en 1969, Georges Pompidou succède à Charles de Gaulle.

Marie DELALANDRE,

Lauriane REVEL.

Une société en ébullition

Lors des années 1960, la période des Trente Glorieuses (période de prospérité d'une trentaine d'années après 1945) entraîne une croissance économique grâce au plein-emploi ainsi qu'une modernisation de la France. C'est une époque de bouleversements, conséquences d'une recherche d'innovation et de modernisation. De plus, la société de consommation améliore le niveau de vie comme le montre l'équipement des foyers en appareils électroménagers tels le lave- linge et la télévision. Cette tendance est renforcée par l'arrivée des baby-boomers (personnes nées lors de l'après-guerre de 39-45 et qui correspond à un fort taux de natalité en Europe) qui atteignent l'âge adulte. La population française rajeunit et dans le même temps, les études commencent à se démocratiser.

Les jeunes, d'abord

Mais, la situation économique se détériore en raison de la hausse du chômage et de l'inflation qui pénalisent le pouvoir d'achat bien que le salaire augmente. Les jeunes sont les premiers concernés par ce conflit. Le gouvernement se voit donc dans l'obligation de créer l'ANPE. La France connaît également des problèmes de logements entraînant la création de bidonvilles comme celui de Nanterre qui abrite 14000 personnes.

Enfin, en raison du manque de liberté, la jeunesse française revendique afin de lutter contre la répression qu'elle subit.

Océane HENIN, Yasmine EL BIAD.

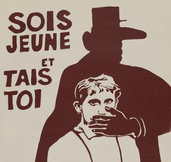

Un mouvement mondial

L'année 1968 a été riche en protestations en France en mai, mais aussi partout dans le monde. Ce sont surtout des mouvements pacifistes largement constitués de jeunes qui se sont développés et sont apparus en 1968.

Vietnam, États-Unis...

En effet, ce sont des mouvements étudiants qui luttent par exemple, contre la guerre du Vietnam, première guerre médiatisée.

L'agitation concerne les États-Unis avec les Hippies qui adoptent le slogan « love not war », mais aussi le Japon, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France... Les étudiants du monde entier veulent la paix et refusent l'oppression comme à Berlin-Est, capitale de la RDA placée sous l'occupation soviétique et également en Tchécoslovaquie durant "le printemps de Prague". Les étudiants recherchent reconnaissance et affirmation. Ainsi, ils se mobilisent et manifestent contre la fermeture d'universités notamment en mars 1968 à Séville en Espagne où la pression exercée a poussé le gouvernement à annoncer des réformes.

Coraline HALL,

Manon TREHOREL-HUBY.

La révolte est totale

Dans les années 1960, la politique du général de Gaulle est montrée du doigt par une partie de la jeunesse. De plus, le système éducatif est à bout de souffle et les établissements scolaires voient l'arrivée massive des baby-boomers comme une contrainte car aucun budget supplémentaire ne leur est alloué. La révolte étudiante débute en mars 1968, l’élément déclencheur de « mai 68 ».

Un appel à la grève générale

Le 13 mai, de nombreux syndicats appellent à la grève générale dénonçant la brutalité de la police et organisent une grande manifestation de soutien aux étudiants. Celle-ci est un succès, impliquant pour la première fois le monde du travail et les étudiants. Les accords de Grenelle (25-27 mai) négociés par Pompidou, réunissent les syndicats et les organisations patronales. La base refuse ces accords, ce qui conduit à une crise politique. Grève sur le tas, spontanéité ouvrière, réminiscence de juin 1936, les syndicats sont dans un premier temps débordés, mais encadrent peu à peu le mouvement.

De Gaulle disparaît

Cependant, la crise est à son apogée avec la disparition de de Gaulle et prend un tournant à son retour. Dans un message radiodiffusé, il s'adresse au peuple et en appelle à l'opinion en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale.

Valérie SORIANO, Alexandra CIOBANU.

Au cœur des médias

Une crise politique importante frappe la société française. Dès lors le rôle des médias devient majeur dans cette période trouble de mai 68. Effectivement, ils ont pour objectif d'informer et de mobiliser le public.

En 1968, deux Français sur trois écoutent la radio quotidiennement. L'avantage de la radio est qu'elle permet d'obtenir des informations en direct. Des radios périphériques telles Europe 1 et RTL sont fondamentales lors des manifestations. En effet elles échappent à tout contrôle politique, ce qui est donc un atout considérable. Elles envoient leurs équipes de reporters qui participent aux cortèges et témoignent des affrontements entre les étudiants et les policiers.

Les Français peuvent donc s'informer en toute liberté grâce aux radios.

Un nouveau média apparaît au sein des foyers : la télévision. 60 % en sont équipés. A l'époque, il n'existe que deux chaînes de programmes dont les présidents sont nommés par le pouvoir gaulliste. La télévision représente en quelque sorte la voix du pouvoir... Si les émissions de divertissements et les fictions ne sont pas contrôlées drastiquement, les journaux télévisés du groupe ORTF, l'Office de Radiodiffusion Télévision Française subissent quant à eux la censure de l'Etat. Ses journalistes se joignent tardivement au mouvement des protestations de mai 1968. De Gaulle ne leur pardonne pas. Il en licenciera une soixantaine parmi les plus connus !

Mélody M'BAREK, Manon ROLLIER.

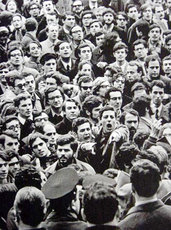

Les affiches et la presse

Des affiches sont placardées dans la rue pour montrer le mécontentement de la population. Elles font apparaître différents slogans qui sont des dénonciations efficaces de la situation.

Du 16 mai au 28 juin 1968, les étudiants de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, rebaptisée "Ateliers populaires" impriment jour et nuit des affiches. L'une d'entre elles "Usines, Universités, Union", deviendra l'emblème des étudiants à cette époque. Grâce à leur mobilisation, au moins un million d'affiches ont été créées. Elles ont pour but de dénoncer le pouvoir imposé par de Gaulle. Le personnage représenté en rouge sur l'affiche ci-contre est une caricature du général de Gaulle qui place sa main sur la bouche d'un jeune.

Ce geste traduit le manque de liberté des mineurs imposé par le pouvoir durant cette période. Le général est représenté en rouge pour apporter un contraste avec la personne en blanc. Les affiches ont eu un rôle important dans ce conflit, mais elles ne sont pas les seules.

La presse écrite a une influence majeure. Elle permet, au travers de nombreux journaux, d'informer le public et de le mobiliser.

Cependant, le problème est toujours de savoir quelles informations sont diffusées. Les médias ont un pouvoir important dans le sens où ils orientent ou canalisent les réactions des Français.

Grâce BERHAULT,

Lucie FLEURY.

La parole enfin libérée en France

En France, Mai 68 demeure le plus important mouvement social du XXe siècle.

De nouvelles valeurs centrées sur la réalisation personnelle, l'autonomie, la créativité et la valorisation de l'individu apparaissent grâce à mai 68.

L'influence de cette époque se ressent dans le domaine scolaire. L'élève est passé de disciple à acteur dans la pédagogie. Le débat et la parole libre s'accroissent et donnent naissance à la participation des élèves et des parents aux conseils de classe.

Dorénavant, les adolescents ont beaucoup plus de responsabilités personnelles, plus de choix et plus d'autonomie dans leur vie quotidienne. Le débat et le dialogue se développent aussi dans la famille, puis dans la société.

D'un point de vue économique, Mai 68 marque le début de la société de consommation et transforme le mode de vie des Français. Nous sommes en effet à l'apogée des "Trente Glorieuses".

Ce mouvement social a entraîné des bouleversements politiques considérables. En particulier, les ouvriers obtiennent, grâce aux accords de Grenelle, le 27 mais 1968, des augmentations de salaires (rapidement annulées par l'inflation) et l'élargissement des droits syndicaux à l'entreprise. Désormais, on considère l'ouvrier apte à s'autogérer en prenant des initiatives lui permettant de prendre part à des décisions dans l'entreprise.

De plus, le poids du syndicalisme se renforce dans le monde du travail. Mais sur le plan politique, le mouvement de Mai a affaibli le prestige et l'autorité du général de Gaulle qui quitte le pouvoir après l'échec du référendum de 1969. C'est en effet un aspect anti-autoritaire et libertaire "il est interdit d'interdire" qui se dégage des protestations de Mai 68 et qui a durablement marqué la société et la vie politique française.

Mai 68 représente donc un tournant de démocratie directe, qui accélère l'évolution des mentalités dans les domaines du travail, de l'école, de l'environnement et dans le rôle des femmes. Les Français ont davantage confiance en l'efficacité des actions collectives et solidaires.

En outre, une vague de désillusion sur le communisme traverse la France suite au printemps de Prague.

Enora LE HO, Julie TOURNAFOL.

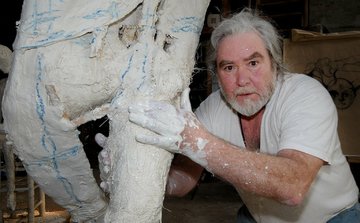

Claude Remondet, un témoin direct

Etudiant aux Beaux-arts, le grand-oncle de Marc a participé aux manifestations.

Mai 68 a été un événement décisif pour les libertés françaises. 50 ans plus tard, ces personnes engagées gardent en mémoire des actions qu'elles défendaient. Claude Remondet, étudiant de 22 ans en seconde année des Beaux-arts à Paris, livre son témoignage.

A l'époque, M. Remondet et ses collègues remettent en cause les conditions de travail trop strictes. "C'était là une forme de ségrégation" affirme alors Claude. Les premiers mouvements apparaissent alors. La majorité à 21 ans empêchait la liberté de fumer ou de “fréquenter sa copine.” C'est le 22 mars, à Nanterre, qu’éclate le début d'une guerre. « Des arbres sont arrachés, des cadavres de voitures hantent les rues […] »

Claude et ses camarades marchent dans le quartier latin accompagnés des étudiants d’Assas. Ensemble ils occupent la Sorbonne.« Il s'agissait là d'une forme d’existentialisme".

Nous étions considérés comme des fils à papa, des “petites filles.” Mais nos actions avaient une dimension plus large ! Nous avons alors occupé la Sorbonne mais des forces de police nous ont chassés". Les forces de l'ordre font fuir les étudiants vers le Panthéon. « Ils étaient d'une violence extrême. J'ai vu des femmes brûlées au visage. J'ai moi-même été frappé par leurs boucliers. »

Toutes les rues menant au Panthéon sont alors fermées par des barricades clandestines. Rue D’Ulm, Claude Remondet se fait chasser. « Avec la plus grande haine et peur, j'ai fui en direction de la rue de la Harpe. » Claude s'y cache mais est rattrapé par les unités d'intervention près de la fontaine Saint-Michel vers 9h du matin. Il est embarqué avec Krivine. D'ici, il est emprisonné à Nanterre jusqu'au 15 mai. A sa sortie, Claude Remondet n'hésite pas à reprendre les manifestations et subit une deuxième condamnation : 3 mois de sursis et 3 ans d'interdiction civique pour destruction de biens de l'état. A 72 ans Claude Remondet n'a rien perdu de son esprit contestataire. Il considère que ses actions ont été bénéfiques dans l'acquisition de libertés mais laisse entendre tout de même qu'un mouvement d'une génération plus récente serait le bienvenu

Marc BOUDARD, Louis RUELLO, Maxime PINCEMIN-JOHNSTONE.

Un futur "Bernard Hinault" au lycée ?

La découverte : Alexis Renard, l'avenir du cyclisme français et mondial.

Alexis Renard est un étudiant de 19 ans en bac général scientifique. Il est cycliste et est devenu le meilleur junior français.

Pourtant tout n'avait pas forcément bien commencé.

Il pratiquait le football jusqu'à ce qu'une blessure l'empêche de continuer. Il a dû faire de la rééducation et choisir entre le vélo et la natation pour continuer à pratiquer un sport. Il opte pour le vélo mais n'a pas débuté dans les meilleures conditions. Son matériel n'était pas de bonne qualité et malgré tout il fut médiatisé dès sa toute première course à 13 ans.

Des débuts à Plancoët

Son premier club sera celui de Plancoët, où, il a débuté sa carrière de cycliste. Il y est resté cinq années avant de signer au club "Côtes-d'Armor Marie Morin" de Saint-Brieuc, dès l'automne 2017.

Malgré son jeune âge, Alexis a un palmarès plutôt impressionnant, avec entre autres, une deuxième place au Grand Prix de Rüebliland, une troisième place au championnat de France junior homme, une victoire au Grand Prix Bob Jungels et une cinquième place au Ain'Ternational Valromey tour.

Sélectionné pour le championnat du monde

Il a participé au dernier championnat mondial contre-la-montre junior en Norvège à Bergen. "J'ai un très bon souvenir, c'est un championnat du monde, c'est unique" déclare-t-il. Pourtant Alexis a eu énormément de mal, et lorsque je lui demande comment s'est passé le championnat, il me répond : "Pas très bien, comme la course sur route. La préparation n'avait pas été optimale, j'espérais mieux que ça".

Talent et passion

Avec son talent, Alexis n'aura probablement aucun mal à participer à la Paris-Roubaix, la course qu'il rêve de faire et, peut-être un jour, atteindre le niveau de son modèle, Tony Gallopin.

Pour l'instant, le numéro 16 junior mondial se concentre en priorité sur ses études, mais il garde toujours dans un coin de sa tête, son immense passion pour le cyclisme.

Noë BESNARD-CHESNAIS.

Hélène, dessinatrice inspirée

A la Japan Street, quelques membres du club manga dessinent. Que ce soit du manga ou du réalisme chacun a son propre style. Certains dessinent à partir de modèles tandis que d'autres laissent place à leur imagination en créant et inventant leurs propres personnages appelés OC : "Original Character". Ce sont des personnages originaux qui pourront ensuite avoir ou pas leur propre histoire.

Une organisation rigoureuse

Hélène donne des conseils sur les dessins déjà réalisés, apprend les techniques de base (dessins de têtes masculines et féminines), fait découvrir les méthodes d'encrage à la plume ou au pinceau, répond aux demandes spécifiques (on lui a demandé comment dessiner les cheveux et les mains) et crée des projets. Le premier est le thème qu'elle impose chaque semaine aux dessinateurs. Son propre dessin revient en récompense au gagnant. Le second est le projet manga. Les dessinateurs et membres du club sont formés à l'élaboration du storyboard et au dessin des planches. Ils étudient l'organisation des cases : les différents plans, la taille et la forme des cases. Ils travaillent aussi à l'élaboration du design du héros.

Hélène souhaite transmettre la variété des dessins manga qu'il ne faut pas limiter aux grands yeux des personnages, au trait pour le nez ni au visage triangulaire !

Florelle GADO.

Des vidéastes engagés

Deux jeunes lycéens du BDL ont inscrit le lycée au festival du court métrage organisé par l'enseignement catholique des Côtes-d'Armor. Le thème retenu cette année est "le noir et blanc". Les élèves doivent créer un court métrage et le filmer à l'aide d'un téléphone portable en respectant ce sujet.

Huit lycées se sont inscrits et la date limite de restitution du travail est fixée au 25 avril. Les courts métrages seront diffusés à Loudéac en présence des autres participants et de professionnels du cinéma.

Attention à ne pas vous méprendre ! Il ne s'agit pas d'un concours classant les meilleures productions et laissant les moins abouties dans l'ombre, mais juste d'un événement encourageant la créativité des élèves. Le seul but est de créer et d'impressionner par son originalité.

Alexis RUELLAN.