Journal des Lycées > L'actualité des lycées

> Morbihan > Lycée Benjamin Franklin > Les articles > Comment les végétaux se défendent des prédateurs...

Comment les végétaux se défendent des prédateurs...

Ces petites plantes en apparence inoffensives sont en réalité très puissantes.

De nombreuses plantes ont développé des stratégies de défense pour se protéger des herbivores ou des prédateurs.

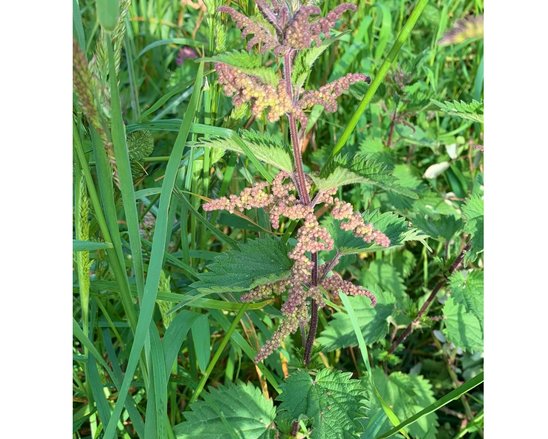

Les défenses mécaniques : utile contre les prédateurs Certaines plantes empêchent les animaux de les manger grâce à des structures physiques. Par exemple, la ronce est protégée par ses épines, qui rendent son feuillage difficilement accessible. L’ortie possède de minuscules poils urticants. Lorsqu’ils sont cassés par un contact, ils injectent des substances chimiques comme l’histamine, provoquant des démangeaisons, rougeurs et picotements. C’est une défense à la fois mécanique et chimique.

Défenses chimiques : l’arme invisible des plantes Certaines espèces produisent des molécules toxiques pour repousser ou intoxiquer les herbivores. Le plantain et le géranium Herbarober synthétisent des tanins, qui coagulent les protéines, notamment celles des enzymes digestives. Cela rend la digestion difficile pour l’animal. Ces tanins ont aussi un effet astringent, rendant les feuilles dures, sèches et peu appétissantes. L’homme utilise d’ailleurs ces molécules pour le tannage des peaux, afin de fabriquer du cuir.

La berce du Caucase produit une substance phototoxique : au contact de la lumière du soleil, elle provoque de graves brûlures sur la peau humaine ou animale.

Enfin, l’arum développe une défense efficace : ses cellules contiennent des cristaux d’oxalate de calcium en forme d’aiguilles. Ces cristaux transpercent les tissus de l’animal qui les consomme, et libèrent des enzymes qui digèrent les protéines. L’effet est très rapide et douloureux. Ses baies rouges, très visibles, sont aussi toxiques.

Des défenses utiles à l’homme Ces mécanismes de défense ont parfois été utilisés par l’homme, notamment en médecine : certaines toxines végétales servent aujourd’hui à fabriquer des médicaments contre la douleur ou les maladies. L’homme a domestiqué certaines plantes en sélectionnant des individus moins toxiques. Sur l’île de Groix, on a observé la ravenelle, une plante sauvage apparentée à la betterave. Cette dernière a été sélectionnée au fil du temps pour devenir comestible.

Marius PEREIRA, Mael MULOT, Robin JEHANNO

Les défenses mécaniques : utile contre les prédateurs Certaines plantes empêchent les animaux de les manger grâce à des structures physiques. Par exemple, la ronce est protégée par ses épines, qui rendent son feuillage difficilement accessible. L’ortie possède de minuscules poils urticants. Lorsqu’ils sont cassés par un contact, ils injectent des substances chimiques comme l’histamine, provoquant des démangeaisons, rougeurs et picotements. C’est une défense à la fois mécanique et chimique.

Défenses chimiques : l’arme invisible des plantes Certaines espèces produisent des molécules toxiques pour repousser ou intoxiquer les herbivores. Le plantain et le géranium Herbarober synthétisent des tanins, qui coagulent les protéines, notamment celles des enzymes digestives. Cela rend la digestion difficile pour l’animal. Ces tanins ont aussi un effet astringent, rendant les feuilles dures, sèches et peu appétissantes. L’homme utilise d’ailleurs ces molécules pour le tannage des peaux, afin de fabriquer du cuir.

La berce du Caucase produit une substance phototoxique : au contact de la lumière du soleil, elle provoque de graves brûlures sur la peau humaine ou animale.

Enfin, l’arum développe une défense efficace : ses cellules contiennent des cristaux d’oxalate de calcium en forme d’aiguilles. Ces cristaux transpercent les tissus de l’animal qui les consomme, et libèrent des enzymes qui digèrent les protéines. L’effet est très rapide et douloureux. Ses baies rouges, très visibles, sont aussi toxiques.

Des défenses utiles à l’homme Ces mécanismes de défense ont parfois été utilisés par l’homme, notamment en médecine : certaines toxines végétales servent aujourd’hui à fabriquer des médicaments contre la douleur ou les maladies. L’homme a domestiqué certaines plantes en sélectionnant des individus moins toxiques. Sur l’île de Groix, on a observé la ravenelle, une plante sauvage apparentée à la betterave. Cette dernière a été sélectionnée au fil du temps pour devenir comestible.

Marius PEREIRA, Mael MULOT, Robin JEHANNO